Ago 11, 2015 | inicio

Son las 9 de la mañana de un frío sábado de julio. En la esquina de Mariano Acosta y Ana María Janer, en Villa Soldati, unos 30 chicos del barrio Fátima esperan ansiosos para subir al micro escolar de Alfredo. La escena se repite en otros barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todos tienen el mismo destino: el Centro Recreativo del partido bonaerense de Ezeiza donde cerca de 150 niños y jóvenes de entre 8 y 20 años disputarán una jornada de fútbol popular, un fútbol diferente, sin árbitros y con reglas colectivas propias.“La única regla es la regla de no imponer”, explica Darío, militante de la agrupación La Poderosa, el espacio que coordina equipos y partidos desde hace una década.

Al predio de Ezeiza llegan micros desde las Villa 21 y 31 y de los barrios Zavaleta, Rodrigo Bueno y Fátima. Además del campeonato de fútbol, la jornada convoca con talleres de recreación, violencia institucional y comunicación, fotografía y género. “Acá venimos a jugar con los barrios. Todos somos un mismo barrio, estamos todos en la misma, construyendo juntos. Así que, a la hora de jugar, acordémonos que lo hacemos todos juntos y no hay contrincantes”, arranca uno de los coordinadores. Y completa con datos de la historia. Recuerda que la primera vez que se reunieron en ese lugar, que está frente a un predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y es cedido por el Ministerio de Desarrollo Social para realizar las actividades, muchos de ellos ni habían nacido. “Eso es para que vean desde hace cuánto tiempo que estamos trabajando para poder lograr esto, la unión de todos los barrios”, concluye.

La Poderosa organiza el Torneo de Fútbol Popular en Ezeiza.

Todos se dispersan. Las cinco canchitas se llenan de chicos y chicas entusiasmados por patear una pelota, distribuidos por edades según las categorías: infantiles entre 8 y 9 años; cadetes de 10, 11 y 12; juveniles entre 13 y 15; y mayores de 16 para arriba, porque en este deporte no hay límite de edad para jugar.

Las diferencias con el fútbol tradicional quedan rápidamente expuestas. Los partidos son mixtos y son los chicos, antes de comenzar el partido y en una ronda, quienes deciden las reglas. Un moderador pregunta: “¿Cómo se hace el lateral?, ¿se puede barrer?, ¿vale el gol desde cualquier lado?”. Y los chicos van contestando hasta ponerse de acuerdo. Además, si surge alguna pelea o alguien discrimina, todos aceptan que deberá salir unos minutos o dar dos vueltas a la cancha. Los militantes –todos tienen al anonimato como una de las bases de la agrupación- elogian los resultados de una dinámica en la que nadie baja las reglas desde arriba y que permite a los chicos decidir lo que está bien y lo que no y, además, los entrena en el ejercicio de hacer cumplir lo que decidieron en conjunto.

La idea inicial, el puntapié, fue de dos periodistas de Zavaleta. Fue allá por 2001, en pleno preámbulo de la crisis y el estallido social de diciembre. Eran los días en los que se difundía la idea de que esa villa era la más peligrosa del país. “Empezaron con esto y se dieron cuenta que la pelota convocaba muchos pibes y que, a partir del fútbol, se podían tocar otros temas, que era como el enganche perfecto para unir a la comunidad”, subraya Darío. Y no duda en rescatar a la actividad como la piedra basal de la organización. “Al tiempo de enseñar este fútbol, se dieron cuenta de que el mismo pibe que iba a jugar después volvía a la casa y su vida seguía igual, eran dos horitas en las que podía divertirse, pero la vida no le cambiaba. A partir de eso se empezó a crear la organización y el fútbol popular se transformó en la base, en el espacio más convocante, donde participan más pibes y más vecinos”, argumenta.

En el torneo, los partidos son mixtos y son los chicos, antes de comenzar el partido y en una ronda, quienes deciden las reglas.

Mientras transcurren los partidos, unos de 30 minutos, otros de tan sólo 10, según las categorías, algunos padres que acompañan a sus hijos a la jornada observan atentamente el juego. Miguel es papá de Luciano y vecino de la Villa 31 desde hace 35 años. “Lo bueno del fútbol es que los integra y los aleja de las drogas. En el barrio, la droga ha avanzado muchísimo en todo este tiempo que he vivido ahí. Yo si quiero la puedo conseguir más rápido que un cigarrillo”, asegura. “Lo lindo que tiene el fútbol -completa- es que en cualquier ámbito derriba las clases sociales, justo en el barrio no porque somos todos iguales”.

Los chicos siguen los partidos. Todo es atención a los códigos propios. “Entrenamos los jueves y los sábados. Nos dan la pelota y nosotros jugamos. En los entrenamientos hablamos de esto de charlar las reglas. El fútbol popular puede ser para ´quilombo´. Las reglas del fútbol son las reglas del fútbol…”, reflexiona David, del barrio Fátima, en un breve alto.

El discurso se refuerza en el campo de juego. Hay discusiones, como en cualquier partido. En la categoría infantiles, el coordinador frena el partido cada vez que escucha una queja: charlan los rivales, intentan la solución. La pelea entre dos chicos los saca de la cancha. Dos minutos afuera e intercambio, confrontación de argumentos en la ronda final.

La revista La Garganta Poderosa, que es sólo una de las cooperativas de la agrupación y surgió hace cinco años, también tiene un fuerte anclaje en el fútbol ya que varias de sus tapas fueron protagonizadas por conocidos futbolistas, desde Diego Maradona y Lionel Messi, hasta Juan Román Riquelme y Sergio Agüero. “No queremos dejar que los medios estigmaticen mucho más a la figura del villero”, explican.

Comienza a caer la tarde. Alfredo vuelve con su micro a buscar a los chicos de Fátima que, como el resto, llenan los asientos de los colectivos para volver nuevamente a sus barrios, después de haber jugado, de haber armado varias rondas para decidir reglas y hacerlas cumplir, después de haber aprendido que se puede jugar un fútbol diferente al convencional, en el que sólo hay una norma, la del no imponer.

Actualización 12/08/2015

Ago 11, 2015 | destacadas

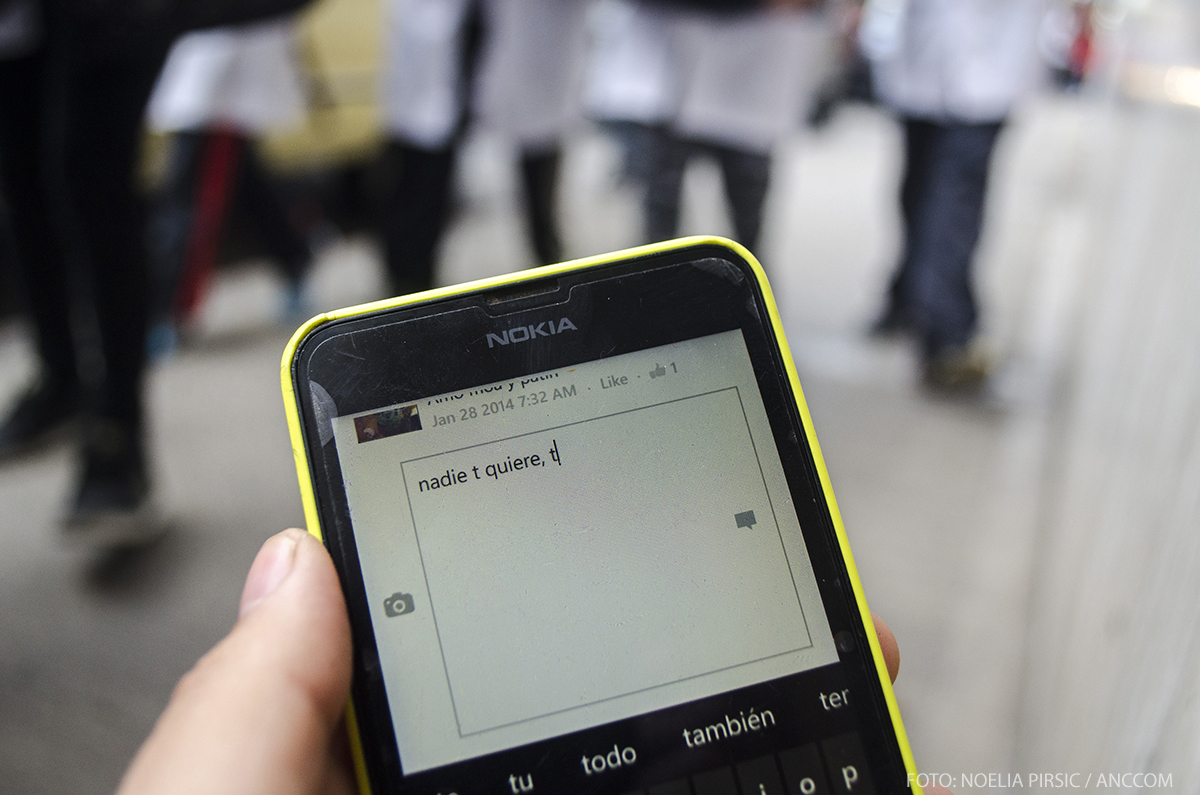

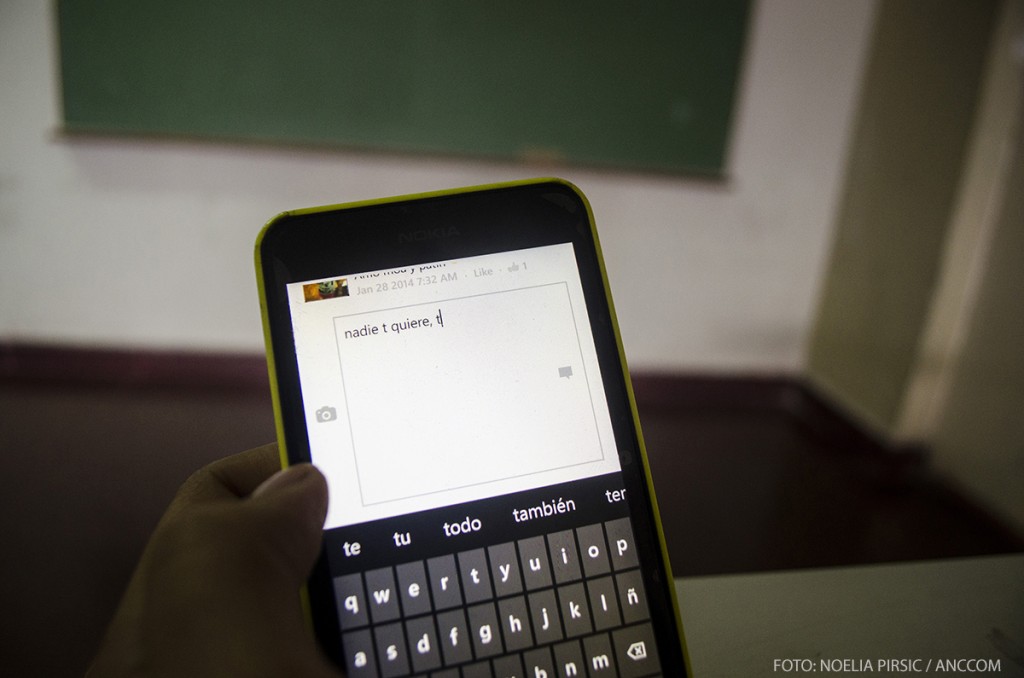

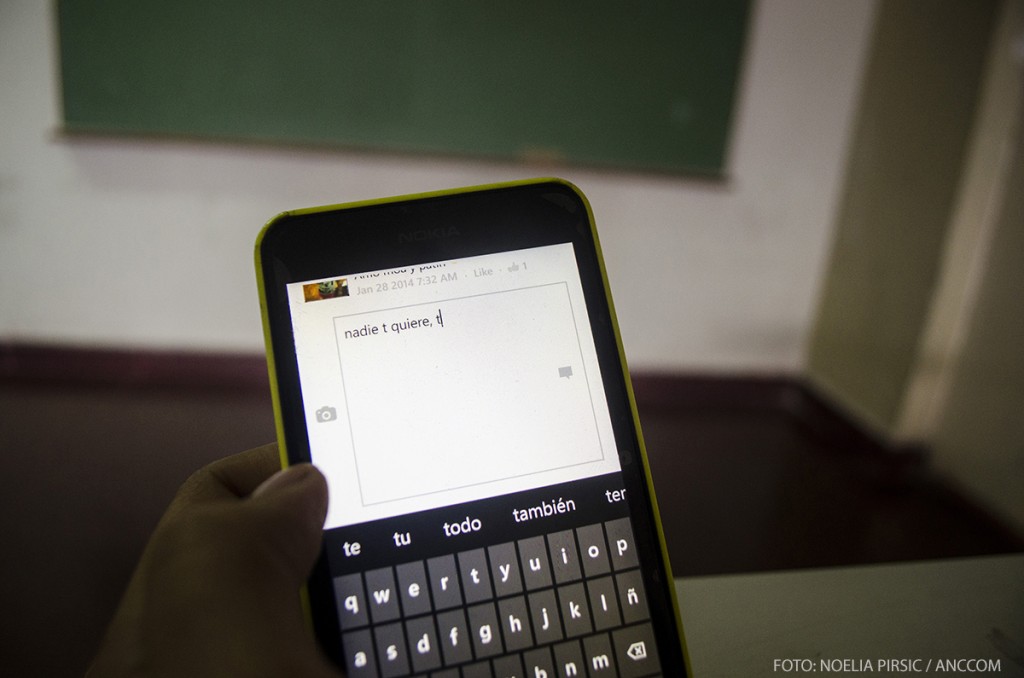

Agostina tenía 12 años cuando un grupo de chicas de su colegio le robó la contraseña de Facebook para subir fotos obscenas a su perfil. “Al principio me dio desesperación porque no sabía cómo parar la situación, y en el colegio sentía mucha vergüenza ya que todos lo sabían” recuerda hoy, a los 17. Desde entonces intenta no hacer pública su vida personal. “Me fijo bien antes de subir fotos y redactar”, asegura.

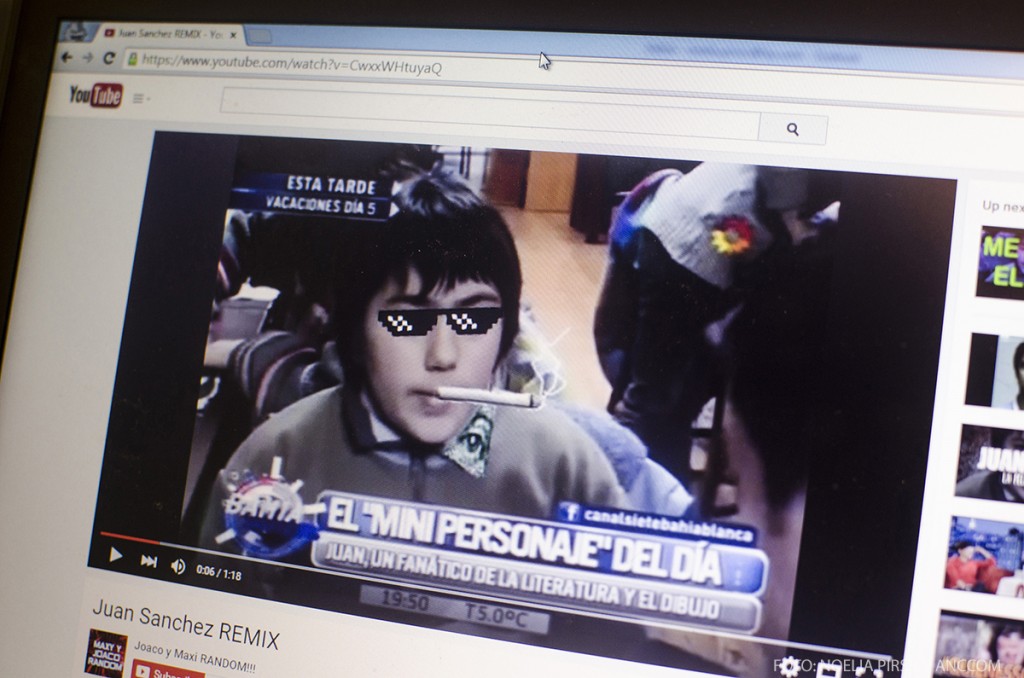

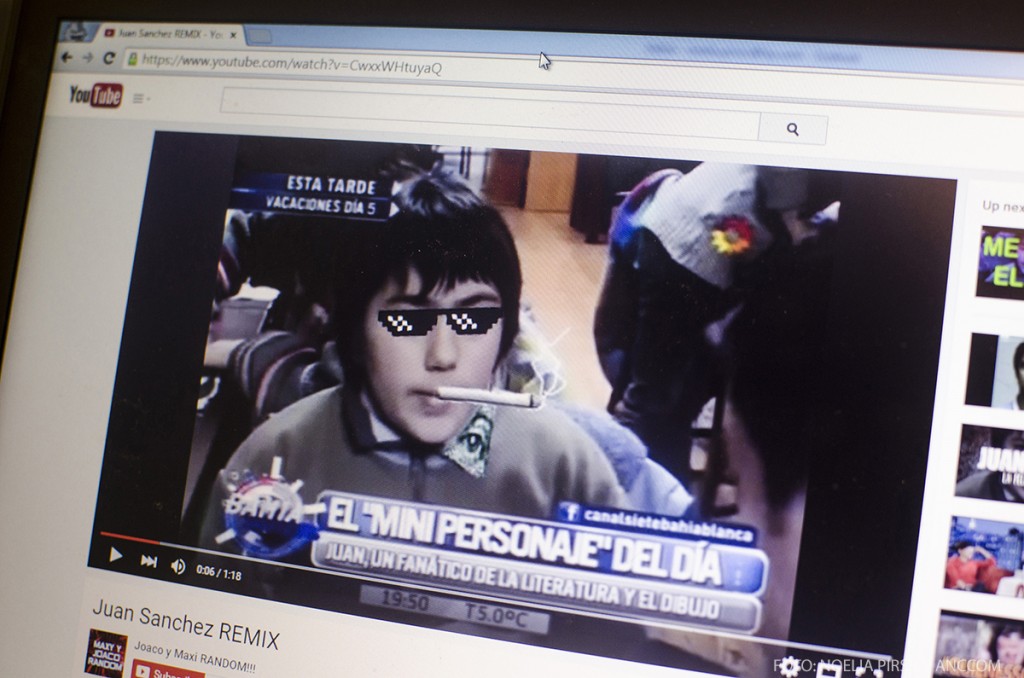

En los últimos días, Juan S., de 12 años, fue hostigado en las redes sociales por su particular forma de hablar. Debido al grado de viralización que alcanzó el video, uno de los noticieros que lo publicó decidió hacerle una nota para abordar la problemática del acoso mediado por la tecnología, y el dibujante Liniers, a quien había mencionado como uno de sus artistas preferidos, salió a defenderlo.

Estos hechos que podrían pensarse aislados, forman parte de una modalidad de acoso que, conocido vulgarmente como ciberbullying tiene entre su población más vulnerable a chicos de entre 12 y 17 años. Un grupo en Facebook creado para “odiar” a un chico, imágenes digitales alteradas para ridiculizar a un compañero de escuela, videos con agresiones hacia un tercero que se suben a YouTube, son algunas de las formas que adquiere. Si bien no existen cifras oficiales de denuncias por acoso en la red, desde el INADI afirman que durante el 2014 procesaron 80 casos de discriminación por mes, lo que arroja un promedio diario de 2 a 3 denuncias en la “Plataforma por una Internet Libre de Discriminación”.

La psicóloga Vanesa Aiello Rocha, integrante del “Equipo Bullying Cero” que busca concientizar y trabajar en la prevención y detección de estos casos, sostiene: “En los últimos años, la visibilidad del acoso en Internet ha provocado, contradictoriamente, la banalización del término, la naturalización. Esto es un problema grave porque en el intento de instalar la preocupación por la violencia social, de género, el Ni una menos o el bullying, la información pareciera paradójicamente desinformar”.

Según Aiello Rocha, puesto que los adolescentes se encuentran “moldeando su personalidad”, las consecuencias “dependen de múltiples factores, entre ellos el tiempo de duración, la calidad del vínculo entre agresor-agredido, la conducta de los pares testigos, las características propias de cada chico y las estrategias de afrontamiento que haya podido implementar”. La mejor estrategia, subraya, consiste en hablar con los niños y escuchar cuáles son sus necesidades.

Se define al acoso en Internet -en inglés ciberbullying- como el hostigamiento reiterado entre menores, mediado por el uso de las tecnologías de la comunicación y la información como computadoras, teléfonos celulares, tablets y un sinfín de dispositivos que permiten la conexión a Internet. El acoso se puede producir a toda hora y desde cualquier lugar y la utilización de la red posibilita el anonimato del hostigador. Además, la mayoría de quienes lo padecen mantienen la situación en secreto, lo que ayuda a volver invisible la problemática.

En Argentina, el acoso en la red no está previsto como delito. “El derecho penal poco y nada puede hacer con estas conductas que además están cometidas por niños. Recordemos que la imputabilidad penal arranca desde los 16 años por lo cual tampoco tendría ningún sentido”, puntualiza Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal e investigador en materia de delitos informáticos, quien sugiere que el tema debe ser abordado desde la política educativa.

Bajo esta perspectiva, en 2013 se sancionó la ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas que propone la revisión de las normas vigentes en las jurisdicciones y la elaboración de acuerdos internos mediante la participación de los diferentes actores de la comunidad para “garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica” en el ámbito escolar mediante la implementación de estrategias de prevención y las sanciones que se consideren necesarias.

María Zysman, psicopedagoga y directora del equipo “Libres de Bullying” que tiene por objetivo brindar a la comunidad herramientas para detectar estas situaciones e intervenir en ellas, afirma: “Además de los cambios de comportamiento habituales en un chico hostigado, notamos una gran dependencia y ocultamiento de sus actividades online”. Y agrega: “Muchas veces tienen miedo, se muestran atemorizados e irritables, y las reacciones ante un sonido o vibración de sus celulares son de alarma exagerada”.

La permanencia de estos chicos en Internet se debe a “situaciones que tienen que controlar”, dice la especialista como por ejemplo quiénes se suman a los grupos en su contra y la cantidad de “me gusta” en las publicaciones que se hacen sobre ellos.

Zysman sostiene que es necesario trabajar para que los chicos que son hostigados no se identifiquen con los dichos del otro y así evitar que se dañe aún más su autoestima. Por último, propone “no demonizar las redes ni culpabilizar a los dispositivos del uso o mal uso que hagan los chicos, interiorizarse respecto a las actividades de los hijos o alumnos online, conocer las modalidades de cada una y, básicamente, tener una actitud abierta al diálogo, flexible y contenedora”, como manera de evitar este tipo de situaciones. El adulto debe aconsejar sobre los riegos y usos responsables de estas nuevas tecnologías y demostrar con el ejemplo que vida privada y vida pública no son lo mismo.

Actualización 12/08/2015

Ago 4, 2015 | inicio

Marchar vale la pena. “Los llamados a la línea 144 -la línea telefónica nacional que brinda contención a las mujeres en situación de violencia- crecieron en un mil por ciento y la línea sumó 50 operadores». Tras la multitudinaria manifestación Ni una menos los organizadores dieron cuenta de los primeros efectos concretos que hubo a nivel nacional: «Además el Gobierno Nacional, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, oficializó la Unidad de Registro de Femicidios y la Corte Suprema de Justicia convocó a las autoridades judiciales a colaborar en la confección de otro Registro. En Mendoza, se instrumentó el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista y en Chaco se anunció la creación de un Registro de casos de violencia de género. En Neuquén, se anunció la puesta en funcionamiento de un refugio para víctimas de violencia. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) presentó un proyecto para incorporar licencia por violencia de género en el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres”. También destacan que se afirmaron “políticas públicas que amplían el repertorio de caminos para la defensa de los derechos de las mujeres: desde la conversión en ley de la Asignación Universal por Hijo, hasta la renovación del protocolo de abortos no punibles”. Si bien los organizadores consideran que a partir de la marcha “bastante sucedió”, también insisten en “la deuda que implica que el Plan de Acción para la Prevención –previsto en la Ley 26.485– siga sin hacerse plenamente efectivo”.

La marcha del pasado 3 de junio había sido convocada por un grupo de periodistas, activistas y artistas que plantearon una agenda de cinco puntos: “Implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres que estableció la Ley 26.485; garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia; elaborar el registro oficial de víctimas, para contar con estadísticas actualizadas sobre femicidios, y poder diseñar políticas públicas efectivas; garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, y garantizar la protección de las víctimas de la violencia, implementando el monitoreo de los victimarios”. Además, se propusieron extender a toda la sociedad el grito de “Basta de femicidios” ante la terrible estadística que afirma que, en Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada.

Concentración «#Niunamenos» en repudio a femicidios y violencia de género.

“Pensamos que la marcha fue un hecho histórico, pero es importante seguir pensando sobre ella, que no quede ahí. La idea es que cada uno, en el rol que ocupa en la sociedad, tome también noción de qué cambios tiene que generar para este cambio social que estamos pregonando”, opinó Claudia Perugino, integrante de la nueva Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género que depende de la Secretaría de Derechos Humanos.

Para Perugino es importante profundizar el debate al nivel de lo cotidiano: “Que no sea un hecho que quede en la historia como una marcha más. Esto necesita, y requiere, un cambio de actitudes nuestras. En una casa, por ejemplo, empezar por democratizar las tareas domésticas. Y es difícil. Es más fácil dar un taller o una charla de violencia de género que ponerte con tu marido, con tu hija, con tu hijo, y decir bueno a ver, a partir de hoy quién lava los platos, quién los seca, quién lava la ropa, quién la cuelga. Porque ahí es donde realmente se empiezan a socavar las estructuras patriarcales y machistas de la sociedad, cuando se ponen en debate estos temas”.

La Unidad de Registro se oficializó el 5 de junio, porque fue ese día en que se completó el expediente administrativo que permite su funcionamiento. Pero la creación del Registro comenzó en junio del 2014. Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, y también integrante de la Unidad, reveló a ANCCOM por qué no se dio a conocer la generación del proceso previamente al “Ni una menos”: “No queríamos que pareciera que estábamos haciendo esto de una forma apurada o rápida para decir que algunos de los reclamos de la marcha estaban cumpliéndose. O que quedara como que estábamos siendo oportunistas, porque está muy lejos de eso. Es un trabajo que encaramos con muchísima seriedad. Promocionarlo como si fuera una cuestión en respuesta a una coyuntura determinada, no nos parecía lo más adecuado”.

La Unidad es llevada a cabo por un grupo multidisciplinario de mujeres –abogadas, comunicadoras y sociólogas– que decidieron colaborar en el trabajo que estaba pendiente. Hasta el momento, la única estadística oficial era la realizada por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Desde el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zembrano”, la organización presentó informes estadísticos anuales a partir de 2009 y se conformó en la única fuente de información. Fabiana Tuñez, directora de la Casa del Encuentro, explicó: “La realidad es que nuestra cotidianidad sigue siendo igual y fundamentalmente con mucho más trabajo. Nosotras tenemos un equipo de 59 profesionales voluntarias que están dentro de la Asociación y. lamentablemente, tenemos que decir que han aumentado mucho las consultas. Pero abogamos que todos los anuncios que se hicieron a partir del 3 de junio efectivamente se puedan profundizar y llevar adelante”. Y agregó: “En lo particular desde la Casa del Encuentro seguimos trabajando como lo vinimos haciendo todos estos años. De hecho, seguimos realizando el informe sobre femicidios este año. Y seguimos atendiendo mujeres derivadas de la línea telefónica 144”.

Los organizadores de Ni una menos explican que es necesario contar con estadísticas oficiales para poder avanzar en el diseño e implementación de políticas preventivas. En ese sentido, el Registro de Femicidios parece un avance. El objetivo, según sus integrantes, es retomar lo que ya existía pero profundizarlo, de modo de generar un resultado más exhaustivo. Ana Oberlin explicó: “Lo que hicimos fue crear un registro que va más allá de un trabajo numérico, o de una investigación cuantitativa. Porque hacemos investigaciones cualitativas. De cada caso hacemos un estudio muy pormenorizado de lo que ocurrió, sobre todo previamente, y de lo ocurrido una vez que el femicidio se cometió, para ver cuáles fueron las respuestas institucionales que se dieron a ese caso”. Perugino también detalló el aspecto cualitativo: “Una de las patas importantes del Registro, sin duda, son las entrevistas con las familias. Ya que son las que nos dan el contexto en que se produjo: si la mujer trabajaba o no, cuánto ganaba, si tenían algún plan social, si tenía estudios, hasta dónde llegaban esos estudios, si sufría discapacidad, si tenía certificado de discapacidad, cuántos hijos tenía, qué edades tenían esos hijos, a cuidado de quién quedaron. Y con el tema del femicida también. Nuestro Registro es bastante amplio en función de la información que se recoge porque queremos tener un panorama completo de quiénes eran estas mujeres, y fundamentalmente saber si falló el Estado, dónde falló en la asistencia”.

Otro de los avances de los últimos dos meses, fue el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la Casa del Encuentro: “Estamos esperando dentro del Congreso de la Nación que se apruebe el anteproyecto sobre la pérdida automática de la patria potestad del femicida condenado. El proyecto se viene trabajando desde el año pasado, y hubo algunas reuniones los últimos días que dicen que ahora hay consenso para que sea aprobado, pero igual tenemos que esperar”, señaló Tuñez. Además, desde la Asociación esperan que el Registro oficial sea un registro unificado: “Esperamos que haya una sola estadística que nos permita medir oficialmente un mapa de todo el país, porque ahora hay dos anuncios: uno del Registro de Femicidios, y el otro de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia”.

Si bien se dio impulso a muchas iniciativas, se anunciaron otras y aún quedan muchas cosas por hacer, hay un discurso general de satisfacción por lo que generó “Ni una menos”. Ana Oberlin dijo que desde su punto de vista “sirvió para que se empiece a pensar sobre esto de otra manera, y con la seriedad que tiene” y además opinó: “Creo que uno de los sectores más cuestionados fue la Justicia, y creo que la justicia está entendiendo el mensaje de que tiene que estar, de una vez por todas, a la altura de lo que está pasando”. Claudia Perugino también se mostró optimista por la convocatoria: “Ojalá que este reproche social también se dé a futuro y se sigan haciendo convocatorias. Yo rescato del 3 de junio que haya habido muchas convocatorias en las provincias, y en muchos pueblos, y en muchas ciudades, en las que también se hicieron expresiones públicas de repudio a la violencia contra las mujeres”. Por otro lado, Fabiana Tuñez hizo hincapié en el trabajo que todavía queda por hacer: “Sabemos que este es un momento de transición presidencial, pero el Plan Nacional de Acción para la Prevención es fundamental, porque dentro de ese plan tienen que estar contenidos programas de asistencia, de prevención y programas para la modificación de currículas educativas a nivel integral y federal, para todo el país”. También rescató que “hubo una toma de conciencia de parte del poder político, de que algunas respuestas van a tener que generarse. Hasta la marcha las respuestas eran bastante escasas, ahora por lo menos algunas cosas se han concretado”.

Actualización 05/08/2015

Jul 29, 2015 | inicio

En junio del 2009, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, junto al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al subsecretario de Deportes, Francisco Irarrazával, inauguró las obras de remodelación del Parque Sarmiento, entre las que se encontraba el reacondicionamiento de la pista de atletismo. El objetivo, promover el deporte para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

Seis años después, el mismo Gobierno porteño planea, con la Unión Argentina de Rugby (UAR), construir un estadio de rugby en la pista de atletismo “Miguel Sánchez” –que lleva ese nombre en homenaje al maratonista desaparecido en enero de 1978– y en la cancha de fútbol del Parque Sarmiento. “Este sector es uno de los pocos que quedan dentro del parque sin privatizar. Actualmente, son miles los ciudadanos que disfrutan este espacio. No solo corredores, sino también aquellos que se dedican al salto en largo, al lanzamiento de martillo, disco, jabalina y al salto en garrocha”, afirma Emilia Poletti, miembro de Madres del Grupo de Atletismo.

La conversión de la cancha y la pista de atletismo en un estadio de rugby tiene como causa el torneo internacional Súper XV, competencia profesional del hemisferio sur, que arrancará en febrero y estará integrada, por primera vez, por la selección argentina. Como consecuencia, la cancha que actualmente se utiliza para torneos de fútbol amateur será destinada al entrenamiento y los partidos de Los Pumas. “Dentro del Parque Sarmiento existen otras canchas de fútbol que van a permitir la práctica del deporte”, sostiene el subsecretario de Deportes Francisco Irarrazábal. Sin embargo, los vecinos afirman que esas canchas son utilizadas como reservorio, debido a las inundaciones que perjudican la zona. “Es imposible jugar en esas canchas. Tienen el terreno muy blando y si llueve un poco se inundan al instante”, cuenta Poletti. En cambio, la pista de atletismo no cuenta con alternativas sustitutas. Las otras pistas olímpicas funcionan lejos de la zona: en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Roca. “Estamos haciendo todo lo posible para construir el estadio sin tener que modificar la pista. La idea es conservarla por fuera de la cancha como en los grandes estadios mundiales”, afirma Irarrazábal. Los vecinos y los atletas no están seguros de que esto ocurra. En primer lugar, porque no hay espacio para sostener la pista de atletismo y, al mismo tiempo, incorporar tribunas de ocho metros de alto y 18 de ancho. “Detrás de uno de los arcos está el arroyo Medrano, por lo tanto, ahí no se puede extender la construcción y frente a la tribuna hay árboles que no pueden ser talados”, cuenta Laura Borsellino, integrante de la agrupación Vecinos por la Ecología. En segundo lugar, según las Madres del Grupo de Atletismo, desde el gobierno porteño les dejaron en claro que la inversión realizada durante estos últimos años no tuvo sus frutos: “Al hablar con Irarrazábal, unos de sus argumentos fue que a diferencia del rugby, que le da muchas satisfacciones a la Argentina, el atletismo es un deporte en decadencia”, explica Poletti.

Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM

Hace tres semanas, ante esta noticia, organizaciones vecinales y comuneros de la zona comenzaron a movilizarse y expresar su descontento. En primer lugar, elevaron un petitorio para evitar la construcción del estadio, que fue firmado hasta el momento por 16.710 personas. Junto con esto, realizaron diferentes marchas en el Parque Sarmiento, reuniones comunales y una página de Facebook “No a La Cancha De Rugby En La Pista Del Parque Sarmiento” para aquellos que quieran estar informados y sumarse a la causa.

Este proyecto tiene una cuestión legal, una ecológica y otra deportiva. En primer lugar, el Parque Sarmiento está catalogado como “Urbanización Parque”, según el Código de Planeamiento Urbano; es decir, es un área destinada a espacios verdes y parquización de uso público. En este sentido, la construcción del estadio de rugby rompe con la utilización pública del espacio. En segundo lugar, en el parque conviven más de 30 especies de aves y hay 106 especies de árboles y otras plantas. En caso de concretarse, tanto la fauna como la flora se verán afectadas y se producirá un aumento de la impermeabilización del suelo que, al ser lindante con el arroyo Medrano se contrapondrá a las obras de reservorios llevadas a cabo. “El espacio verde va a permanecer igual, sin modificaciones. La única obra que se llevará a cabo será el reemplazo de la actual tribuna de cemento por otra mucho más moderna. Este proyecto no va a tener un impacto ambiental”, explica Irarrazábal. En contraposición, Hugo Campos, de la agrupación Vecinos por la Ecología, afirma: “Si bien la construcción va a ser tubular, van a tener que hacer perforaciones en la cancha y en la pista. La construcción no puede llevarse a cabo sin microperforaciones. De este modo, el suelo se va a ver afectado. Por otro lado, si bien la concesión dura cinco años, la pista, sin mantenimiento, con una estructura enorme arriba, va a deteriorarse. Esta situación va a tener un solo resultado: la consolidación del espacio como cancha de rugby”.

Pista de altletismo del Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM

Finalmente, en lo que concierne a lo deportivo, las causas van más allá del uso de la pista por parte de los atletas. En este espacio, se realiza -entre otras carreras- la “Ultramaratón Internacional 48 horas Buenos Aires”, auspiciada por el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Secretaría de Deportes. Esta actividad tuvo seis ediciones anteriores siendo la única competencia de esta característica en Argentina y Sudamérica. En cuanto a su vínculo con la educación, diferentes instituciones públicas y privadas de las Comunas 11, 12, 13, 14 y 15 y una organización de asistencia a chicos discapacitados se verán sin un lugar para la práctica deportiva y de Educación Física. “No nos tenemos que olvidar que la pista de atletismo sirve para aquellos deportistas federados quienes, luego de una lesión, vienen a realizar su recuperación al parque ya que el piso de la pista es más blando que el del CENARD”, explica Poletti.

Los vecinos convocan una marcha para el sábado 1° de agosto en el Parque Sarmiento. No solo para rechazar la construcción del estadio de rugby, sino también para rebatir las concesiones ofrecidas de manera irregular a varios sectores privados. Asimismo, según el petitorio que elevó la agrupación Vecinos por la Ecología para evitar la construcción del estadio, esta situación provoca la prohibición del ejercicio de diversas actividades en el parque a menos que se abone una cuota de socio. Al mismo tiempo, los vecinos denuncian la falta de mantenimiento de los sectores de uso público en clara oposición al mantenimiento que se les da a los espacios privatizados. “Lo que nosotros queremos es que el Parque Sarmiento vuelva a ser público. El otro día, en la cancha, un chico se acercó con una pelota de fútbol y me preguntó ´Señor, ¿puedo jugar acá?´. Esa frase representa para nosotros en lo que hoy se convirtió el parque”, finaliza Campos.

Jul 29, 2015 | destacadas

Luego de las elecciones porteñas del pasado 5 de julio, la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse Lisandro de la Torre, el nombre del senador santafesino que se atrevió a denunciar desde su banca las condiciones desventajosas del intercambio de carnes argentinas del polémico pacto Roca-Runciman. El mismo nombre que también bautizó al mítico frigorífico de Mataderos que en el año ´59 fue tomado por sus trabajadores en un verdadero punto de inflexión de la lucha del movimiento obrero contra las políticas de ajuste.

La historia detrás de la decisión colectiva de los vecinos de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda -los tres barrios que técnicamente integran la Comuna 9 y dieron un aval inequívoco al cambio de nombre- tiene mucho de desconocido y sienta un precedente para la historia cívica de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley Orgánica de Comunas, sancionada en 2005, incentiva la descentralización para lograr una mayor participación, promover el desarrollo de una democracia directa y fortalecer la colaboración de la ciudadanía. Entre los mecanismos de participación ciudadana que contempla la norma figuran la audiencia pública, la iniciativa popular, el referéndum y la consulta popular. La Comuna 9 es la primera en ejercer ese mecanismo a pesar de que ya pasaron cuatro años desde que asumieron las primeras juntas comunales.

Basta poner un pie en Mataderos para darse cuenta de que el flamante nuevo nombre de la comuna está íntimamente ligado con la historia de la zona y, sobre todo, de este barrio trabajador. En la esquina de la Avenida Lisandro de la Torre y José Enrique Rodó se puede ver una multitud en constante ir y venir, muchas personas vestidas completamente de blanco y con grandes manchas de sangre en su ropa. Casi todos los que circulan trabajan en oficios relacionados a la explotación de la carne y el barrio se reparte entre frigoríficos y carnicerías. Todos parecen estar inmersos en el intenso día de trabajo.

En esa misma esquina del barrio también se improvisa una feria que mezcla y superpone la verdulería con el bazar y hasta la marroquinería. Los frigoríficos son la fuente de ingresos directa o indirecta para todos, el oficio que le da vida a la zona y también forma parte de la identidad de los vecinos.

La ley 1.777 que rige el funcionamiento de las comunas prevé en su artículo sexto que cada jurisdicción tendrá una denominación numérica hasta tanto los electores definan su nombre mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal. Los comuneros consagrados en las elecciones de 2011 tenían entre sus metas políticas la de avanzar con esos nuevos ¿bautismos? La Comuna 9 fue la primera en saldar la deuda.

Hernán Míguez, comunero saliente del Frente para la Victoria (FPV) e impulsor del cambio de nombre, traza la genealogía de la iniciativa que logró la adhesión del 79,80 por ciento de los vecinos que fueron a las urnas en la primera vuelta de los comicios de la Ciudad. “Una de las cosas que debíamos hacer los primeros comuneros era ponerle nombre a la comuna y elegir un escudo y la bandera. Esa era nuestra premisa. En marzo llevamos la propuesta al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad para cumplir con ese viejo objetivo”, recuerda.

El trámite no fue sencillo. Según Míguez, existieron intentos del macrismo para evitar la consulta. “Desde el PRO empiezan a presionar (el flamante jefe de Gobierno electo, Horacio) Rodríguez Larreta y (el secretario de Atención Ciudadano, Eduardo) Macchiavelli al presidente de la comuna (Néstor Dinatale) para que no hagamos la consulta”, subraya.

Uno de los supuestos principales argumentos del PRO era que la categoría adicional para definir el cambio de nombre podía derivar en una confusión para los electores en el promocionado debut de la aplicación de la boleta electrónica.

La oposición sospechó otras razones. “Lo que no querían era lo que iba a venir después. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, la última consulta popular que hubo fue en 1984 por el conflicto del Canal de Beagle, se votó por el sí o por el no, entonces esto dejaba un precedente: los juntistas podemos convocar a una consulta popular para definir un tema”, afirma el delegado del FPV.

¿Qué temas pueden llevar a una consulta popular? Eso dependerá de cada barrio y está en el corazón de los ya nombrados objetivos de la división en comunas: el aumento de participación y la descentralización de la gestión política de la Ciudad. “Acá, por ejemplo, está abierto el debate del Mercado de Hacienda, si vamos a trasladarlo a la provincia; también la discusión sobre el destino de los terrenos del ferrocarril en Liniers ¿Qué vamos a hacer? Todos los temas latentes de todas las comunas pueden ser motivo para convocar a una consulta popular”, señala Míguez.

Y agrega: “El Ejecutivo de la Ciudad miente cuando dice que quiere descentralizar; quieren definir todas las cosas ellos. Al haber una consulta popular después de 21 años dejaste un precedente. Queríamos ponerle un nombre, era nuestra tarea. También dejar constancia que para cualquier problema que tenga esta comuna los vecinos lo pueden elevar a la Junta Comunal y que la Junta puede impulsar una consulta popular, no que estemos discutiendo en foros vecinales qué hacemos con esto o lo otro y quede en la nada”.

ANCCOM contactó a los representantes comunales del PRO, pero no obtuvo ninguna respuesta sobre las acusaciones de un supuesto boicot al proceso de participación ciudadana.

La elección del nombre tiene recorrido propio. Aunque integra a los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers, los impulsores del cambio nunca dudaron de jugarse por la denominación de Lisandro de la Torre. “No hay un hecho más histórico en esta Comuna, en este barrio, de lo que significó el Frigorífico Lisandro de la Torre, fue un hecho muy importante para la Comuna. La lucha de los trabajadores marcó la acción colectiva para defender el patrimonio nacional, fue histórica, marcó un hito”, subraya.

El frigorífico Lisandro de la Torre fue estatizado por el presidente Juan Domingo Perón durante su primera presidencia y bautizado así en nombre del senador que fundó el Partido Demócrata Progresista. Pero el cambio de nombre va más allá: es además un homenaje a los trabajadores que lucharon en contra de la privatización del establecimiento con la toma del año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi y como un preámbulo de la plena aplicación del Plan Conintes que luego amenazaría a miles de trabajadores. Todo un símbolo.

Hoy, cerca de donde funcionaba el frigorífico que terminó de dar sentido a la historia del cambio de nombre, resuena la frase de un graffitti callejero: “República de Mataderos: Bienvenido”.