Abr 18, 2017 | Culturas

Actualizada 19/04/2017

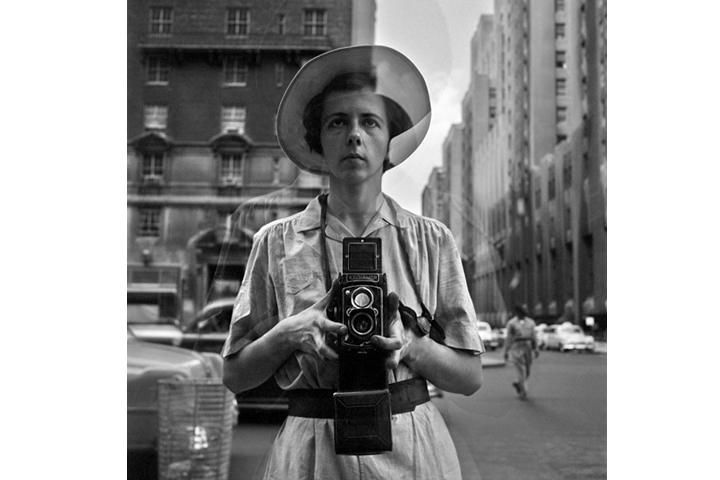

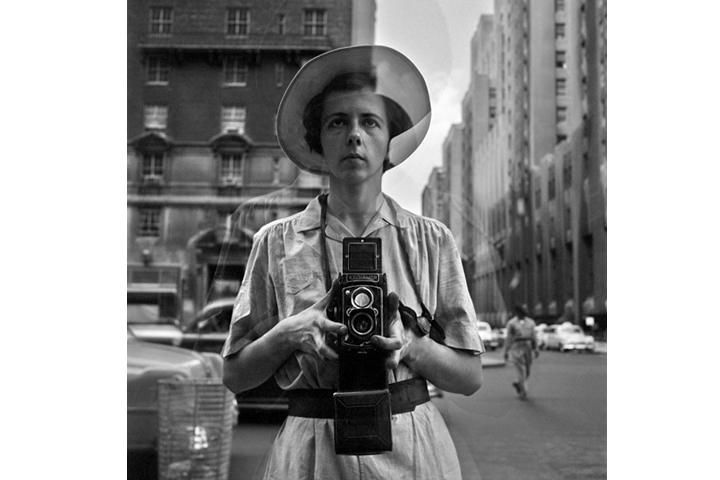

“El caso de Vivian Maier es único en la historia de la fotografía”, dice el especialista Mario Gemin, investigador de lo que se denomina “arte outsider”, en el que esta fotógrafa estadounidense ha emergido como un emblema. Por estos días puede verse en Buenos Aires la muestra “Vivian Maier: The Street Photographer”, que reúne más de sesenta imágenes en blanco y negro en las que todas las facetas de la vida urbana son atrapadas por su ojo agudo e incansable, mientras trabajaba como niñera en Nueva York y Chicago.

La obra de Maier trascendió porque John Maloof, un joven agente inmobiliario, compró accidentalmente un baúl con sus negativos en una subasta. Luego de dos años se embarcó en la tarea de investigar lo que había encontrado y descubrió una obra fotográfica con una altísima calidad técnica y expresiva. Al poco tiempo supo que Maier había fallecido en el 2009 sola en Chicago y que todas sus pertenencias las tenía uno de los niños que ella cuidó. Maloof compró el resto de su producción -compuesta por 100.000 negativos, 700 rollos color y 2.000 blanco y negro sin revelar- y comenzó a ordenarla. “Sus imágenes son técnicamente impecables –dice Gemin-, y a eso se suma un interés profundo sobre la condición humana que está, casi siempre, en el centro de la escena. Ella desarrolló una mirada clásica de fotografía de época, y todo lo que rodea a sus fotos es importante”.

“Vivian Maier: The Street Photographer”, reúne más de sesenta imágenes en las que todas las facetas de la vida urbana son atrapadas por su ojo agudo e incansable, mientras trabajaba como niñera en Nueva York y Chicago.

En su documental Finding Vivian Maier, Maloof relata el proceso de investigación y curaduría sobre el trabajo de la niñera. Allí aparecen todas sus cosas: ropa, zapatos, cuadernos, cartas. “Ella guardaba, rotulaba y archivaba desde notas periodísticas sobre crímenes, hasta folletos y facturas –destaca Gemin-. Esas son las características de una persona outsider: maniática, repetitiva, acumuladora. Su vida completa era interesante y radical. Todas las colecciones que tenía le dan a ella una característica de obsesiva compulsiva, además de ser muy prolífica: no podía dejar de fotografiar, iba más allá de su inspiración, e inteligentemente eligió una profesión para poder estar en la calle sacando fotos”. Sobre las características del género, Gemin explica: “Ningún fotógrafo considerado outsider hizo la ‘carrera artística’. No tienen una vocación de estudio, sino que generan una obra más allá de cualquier academicismo y pretensión de que se venda o cuide en un museo. Lo hacen porque sí”.

Gemin, además, problematiza sobre la edición del trabajo de Maier: “El punto de inflexión es si lo que estamos viendo es un capricho del editor, Maloof, o lo que le hubiera gustado a ella que se viera –señala-. Ese tema de debate está abierto y no se va a resolver”. Además, sugiere que “Vivian Maier debe tener una obra que no sale a la luz. El criterio es bastante comedido y Maloof lo hace desde la historia de la fotografía. La edición es una zona grisácea porque hay material que no estamos viendo”.

Maier desarrolló una mirada clásica de fotografía de época, y todo lo que rodea a sus fotos es importante.

Las fotografías de Maier recorren la vida cotidiana con contundencia y brillantez. Sus imágenes muestran espontaneidad y vislumbra todo lo que sucede simultáneamente en la ciudad: niños llorando, mujeres posando para ser retratadas, mudanzas y personajes que la miran directo a la cara. Ella se acercó y fotografió interactivamente lo que llamaba su atención. Parte de su trabajo, y lo que a Gemin más le interesa, son sus autorretratos: “Fotografiarse era su especial acto amoroso, donde manifiesta la quintaesencia de su trabajo, lo más puro, lo más profundo, preservándose en la fotografía para dar testimonio de su propia vida, aun sabiendo que podía ir a parar a la basura –dice-. No le importaba. El acto de fotografiarse era una celebración”. Gemin señala una relación fetichista entre Maier y su cámara donde “lo importante era salir a sacar fotos”.

Gemin es fotógrafo y diseñador gráfico. Además de investigar sobre los fotógrafos outsiders, integró grupos interdisciplinarios artísticos como “Libros para Nada” y “Negra40”. “Maier dejó fotografías hechas al azar, que pervivieron milagrosamente porque pasó algo, en este caso un remate –concluye-. Pero más allá de las generalidades que determinan el carácter de outsider, a fin de cuentas es un rótulo más. Lo importante es su obra, una obra que se abrió camino por sí misma”.

La muestra se puede ver hasta el 11 de junio en FoLa, Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos, de lunes a domingos de 12 a 20 horas (miércoles cerrado).

Actualizado 19/04/2017

Mar 2, 2017 | Culturas

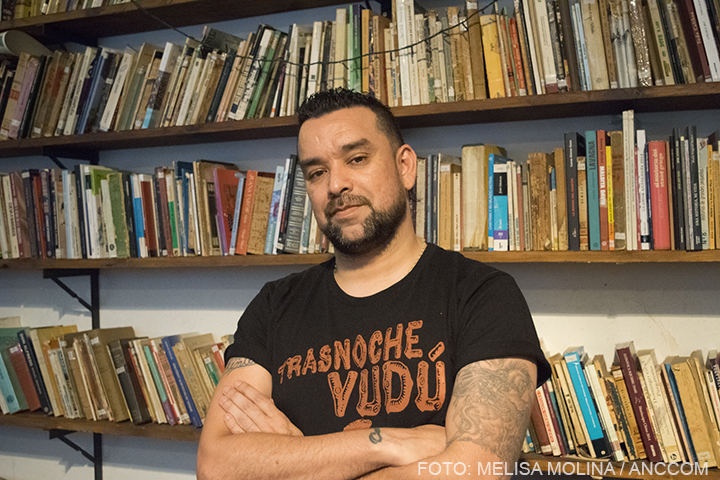

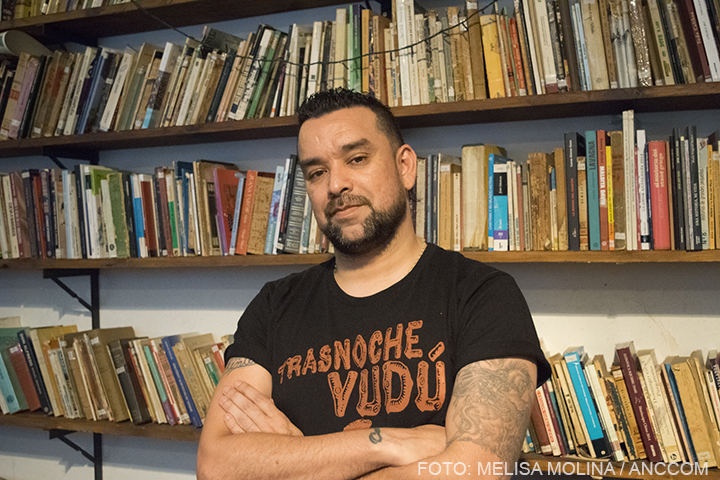

El arte y la política están completamente imbricadas. Para Diego Rodríguez y Germán Ivancic, organizadores del ciclo Teatro Panfletario, desde la última dictadura militar los sectores del poder comenzaron una campaña sistemática de devaluación de la política entendiéndola como la degradación de la civilización humana. El teatro, dicen, no fue ajeno a esa degradación y por tal motivo en la actualidad se utiliza la palabra “panfletario” como adjetivo descalificativo para referirse a una obra con marcada posición política. “La idea es, desde este lugar de la ciudad, generar una contraofensiva incluso hacia nuestros propios colegas, comenzar a provocar en nosotros mismos una reflexión sobre cuáles son los adjetivos calificativos que utilizamos en relación al arte y la política, y ponerlos en juego aquí”, aseguró Rodríguez y agregó: “Uno de los efectos más ricos que tuvo la primera convocatoria es que varios de los que se acercaron, incluso algunos de los que participaron, no tenían ni idea de lo que quería decir ‘panfletario’. Entonces, que nosotros les hayamos propuesto enterarse de esa idea, es la misión de este ciclo: generar una instancia donde empecemos a nombrar aquellas cosas”.

Por su parte, Ivancic aportó una mirada sobre la coyuntura y su expresión en el modo de producir artístico: “Actualmente aparecen discursos como ‘vamos por un país normal’, ‘seamos normales’, etc. Se presenta la idea de norma que de por sí es compleja. Más aún si no se analiza cómo se juega la política en eso. Porque todo eso es político, todo el tiempo hay relaciones de poder que se van ejerciendo en distintos lugares que van dando forma a esa norma. Lo que se construye entonces como normalidad, desde los espacios de poder, es dejar gente afuera, se normaliza, se recorta. En el arte pasa lo mismo, ¿de qué manera estás produciendo? También hay una normalidad, en términos de las expectativas, de vivir del arte, entre otras cosas, todo ello va construyendo normalidades que quedan sin discutirse”, comentó.

Este año, Barbados Artes Escénicas -otro de los colectivos que integran la propuesta en Machado teatro- decidió profundizar su ciclo de teatro en las problemáticas de género y el rol de la mujer en la sociedad. “En realidad, la temática nos abordó a nosotros. Desbordó el mundo, afortunadamente, y nosotros entendimos que había que acompañar esto de alguna manera. La nuestra es dándoles lugar para que hagan”, declaró el fundador de Machado, Diego Rodríguez. “Cuando surgieron las marchas por el ‘Ni una menos’, también aparecieron discursos como ‘nadie menos’, esos discursos invisibilizan la problemática en sí. En la generalidad, se borra la especificidad. Fueron las mujeres las que le hicieron el primer paro a (el presidente Mauricio) Macri. Existe una potencia que, desde este lugar, nos parece interesante seguir construyendo”, remató Germán Ivancic.

Para la convocatoria se presentaron más de veinte proyectos, de los cuales seis fueron seleccionados. Los criterios aplicados para la elección de las propuestas radicaron en la claridad de la consigna panfletaria que se exigía en la presentación, como así también en el soporte procedimental para la creación de la obra y, finalmente, procuraron garantizar temáticas diversas relacionadas con las problemáticas de género. Por otra parte, la propuesta de Machado incluyó la elaboración de las obras en residencia, es decir, se le brindó a cada equipo artístico 30 horas de ensayo sin cargo junto a todo lo que se requiriese en términos de gestión y acompañamiento. Sin embargo, “este acompañamiento no implica que nosotros ocupemos el rol de curadores estéticos de la obra. En ese punto, decidimos no intervenir y brindar total autonomía, cada grupo construye independientemente su proyecto”, afirmó Ivancic. Finalmente, el cronograma de trabajo incluye tres encuentros junto a todos los equipos para poder debatir e intercambiar el estado y la elaboración de cada obra con el fin de realizar un proceso de producción colectivo que supere el trabajo aislado.

Los equipos seleccionados están integrados por Ana Laura López, directora de la obra “Todo útero es político”, Ana Borré, directora de la obra “No me chistés”, Manuela Piqué / Las Berthas en la obra “Reaccioná de una vez y fabricate una chumbita Loca, pistola recargable y a presión para acosadores ocultos”, Cora Fairstein y Marina Kamien en la obra “Tu sexo débil”, Leticia Morínigo Martínez en “¡A las calles! ¡Habitar la resistencia!” y Luciana Tomie Da Costa Ide, integrante del colectivo Passarinho de Brasil, con la obra “Mujeres contra el golpe”.

«Lo que se construye entonces como normalidad, desde los espacios de poder, es dejar gente afuera, se normaliza, se recorta. En el arte pasa lo mismo»

***

“¡A las calles! ¡Habitar la resistencia!”

Leticia Morínigo Martínez baila desde los seis años, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, da clases en la escuela media. Pero el grueso de su formación se lo dio su convicción y la decisión de arriesgarse, de animarse y nunca resignar sus pasiones. Nacida en el seno de una familia trabajadora, se crió en el barrio de Villa Crespo. Decidió participar del concurso para el ciclo “Mujeres panfletarias”, en primer lugar, porque brindaba la posibilidad de reafirmarse y reapropiarse sobre el adjetivo con carga peyorativa que acarrea el término “panfletario”. En segundo lugar, porque habilitaba la oportunidad de crear una obra que pudiese sostenerse sobre una problemática social.

La propuesta que elaboró junto a Sofía López Fleming fue una de las seleccionadas de este ciclo: “¡A las calle! ¡Habitar la resistencia!” que pone en el escenario una performance que integra música, baile y silencios, con los cuales pretenden problematizar la política represiva y el disciplinamiento de los cuerpos en nuestro país. Sustentada teóricamente en la idea de “comunidad invisible”, pone en juego la calle, el cuerpo y el encuentro y organización de los sujetos sociales. “Habitar es pensar en qué hacemos con este presente, ¿cómo hacemos para transformarlo? Habitar es estar, prestar atención, porque las cosas están ahí pasando. Queremos aprender a detectar nuestras fortalezas en el cuerpo para poder hacer frente a todos los controles. La pregunta es ¿qué hacemos con nuestros cuerpos violentados? Frente a ese interrogante nosotras entendemos que la transformación es colectiva”, aseguró.

“Todo útero es político”

Ana Laura López es licenciada en Ciencias de la Comunicación, oriunda de Temperley, reside en el barrio de Boedo. Conoció el teatro en 2004 y asegura que con él encontró respuestas en su vida. A la par de formarse como actriz, trabajó como asistente para varios directores y en 2012 decidió emprender su camino como directora de teatro. “Todo útero es político”, su obra seleccionada para este ciclo, representa su quinto montaje personal. Se considera como una “mujer de armas tomar” y todo lo que produce responde al para qué hacerlo. Por esta razón decidió presentarse a la convocatoria. Le interesó particularmente la posibilidad de investigar alguna temática desde el teatro vinculada a reivindicaciones políticas de y desde la mujer.

En esta pieza teatral –en la cual aparece en escena junto a Salvador Haidar-, se entrecruzan debates abordados por el feminismo. Entre ellos, el mandato de la maternidad, la incesante exigencia sobre los cuerpos a corresponderse en un grupo, una categoría, a tener que especificar qué soy, cuando la sociedad patriarcal y binaria no encuentra categorías dónde identificar a ciertos sujetos. “Cuando uno se anima a cuestionar algo tan fundamental como la maternidad, va encontrando como en el útero se anuda la dominación masculina sobre la mujer, el patriarcado y la reproducción del sistema capitalista. Ese útero es de todos menos de la mujer”, explicó.

“Tu sexo débil”

Marina Kamien hace teatro desde niña, estudió en el conservatorio de Arte Dramático, aunque se formó en muchos espacios y realizó numerosos cursos y talleres donde fue perfeccionadose. Es actriz, pero también hace música y trabaja coordinando actividades y espacios culturales. En esta obra es dirigida por Cora Fairstein, con quien se ha encontrado en escena, en obras anteriores. Decidieron participar del concurso porque es un momento interesante para poder hablar y reflexionar sobre mujeres, desde las mujeres.

Asegura que la suya es una propuesta teatral sencilla: la historia se recrea a través de la utilización de imágenes y música, y reflexiona sobre la idea de la mujer como sexo débil a través de la noción de fuerza. Pone en tensión la idea de debilidad desmitificándola y haciendo hincapié en que la mujer no es más débil por naturaleza sino que desde chica la sociedad la desarrolla en tareas y roles que no tienen que ver con la fuerza física. “Nos gustaría que el espectador se quede pensando en todos los malabares que puede realizar una mujer en relación a su vida, a su cuerpo, a sus hijos. Que pueda identificar todo lo que una mujer realiza cotidianamente y poner en tensión la idea de “debilidad” que han construido sobre nosotras”, expresó.

“No me chistés”

Ana Borré desde niña comenzó a trabajar con el físico, inicialmente con danza, luego cursó en el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte) –actualmente UNA- la carrera de Artes del Movimiento y actualmente dirige la obra “No me chistés”, seleccionada para este ciclo. Decidió participar del concurso abierto por Barbados en Machado Teatro, porque le interesó la innovación a la que invitaba la propuesta. Por otra parte, le pareció importante construir todo un ciclo de teatro panfletario con temáticas de género, porque considera que una obra que aborde dichas problemáticas realizada aisladamente no genera el mismo impacto, ni tiene la misma visibilidad, que enmarcada en todo un ciclo.

La obra, aborda casos de femicidio, busca generar un gran impacto visual, con texturas y colores, fotos e imágenes. Está integrada por cuatro solos, cada uno realizado con elementos distintos, sin texto, con una gran apuesta al movimiento. Sustentada teóricamente en el libro Teoría King Kong de Virginie Despentes, cuestiona la idea de que la mujer tiene reprimida la violencia. “Me da vértigo pensar qué puede leerse de todo lo que vamos a realizar. Me gustaría que sirva para reflexionar sobre cómo nos están matando”, concluyó.

*****

Los organizadores de este ciclo explicaron cuáles fueron los objetivos de haber creado “Mujeres panfletarias”: «El objetivo de fondo es cambiar el mundo. No obstante, como sabemos que el mundo no es fácil de cambiar, me conformo con encontrar en cada proyecto una instancia superadora de la propuesta inicial. En las asociaciones se pone en juego un valor que supera la mera propuesta originaria e individual. Queremos pensar en la idea de que el mundo es mejor cuando nos asociamos y ver de qué manera se lo puede materializar cada vez más”, aseveró Diego Rodríguez y concluyó Germán Ivancic: “Estas experiencias van generando poder, permiten transformar nuestro entorno, nuestras vidas, nuestras relaciones y miradas. Así como cada obra tiene una consigna y es panfletaria, el nombre del ciclo está convocando a algo y está dialogando con un sector, también con el teatro mismo y con la sociedad. Eso para nosotros es un valor. Nos permite hablar de lo que queremos hablar y profundizar la discusión”.

Germán Ivancic y Diego Rodríguez, creadores de Barbados Artes escénicas, organizan el ciclo de Teatro Panfletario, en el teatro Machado.

Estreno 24/03 a las 20:00. Machado 617, CABA

Funciones: Sábados 1 , 8, 22 y 29 de Abril a las 23 hrs.

Valor de las entradas anticipadas con descuento: $180

Para más información sobre este espacio: Machado teatro. Aquí se miente.

Sobre este ciclo, ver

Actualizado 02/03/17

Ene 3, 2017 | Entrevistas

Probablemente, para Benito Cerati la música sea el timón al cual se aferró para transitar y superar la oscuridad, dejando en el camino una inconfesable desesperación que se ha ido desvaneciendo al tiempo que pudo anclar su nave, otra vez, en la realidad. La música, como amuleto con el cual deshizo la tempestad, presagia para él un camino que quiere ser de luz. Así se percibe en Alien Head, reciente material discográfico editado con Zero Kill, proyecto al que Benito ha transformado en una banda para sumar a su experiencia otras compañías en una travesía de sonidos que, asegura, serán siempre el retrato de los paisajes que deba transitar.

De la angustia contenida y exorcizada con Trip Tour al alivio de haber llegado a un puerto de luz con Alien Head, Benito Cerati continúa madurando su joven vida trazando un mapa que desde un tiempo a esta parte lo tiene como protagonista. Emprendió un viaje que se va poblando de recitales, giras y composiciones, un cúmulo de experiencias que seguramente continuarán haciendo de él un hombre más liviano y feliz, capaz de trabajar el dolor para obtener siempre un aprendizaje.

Manifestaste que Alien Head es un disco con más claridad en contraste con Trip Tour, al cual definiste como oscuro, ¿cómo transitaste esa mutación?

Trip Tour tiene mucho de descarga, de exorcizar un presente difícil, y Alien Head es todo lo contrario, como la celebración de la felicidad, de estar bien, de poder divertirme. Costó pero ahora hay otro plano de vida. En estos tres años pasaron muchas cosas, entre las cuales me integré al planeta tierra. Lo gracioso de esta dualidad es que Trip Tour fue un disco cuya tapa era luz, amarillo, y Alien Head tiene una tapa oscura, negra, entonces es un poco como una ilusión óptica, como si la tapa canalizara la oscuridad y la música la otra parte. Una de las cosas que me sacó adelante fue lo que volqué en el primer disco, a partir de ahí me saqué una mochila y empecé de nuevo. Es como decir: “ahora sí está todo bien”; y si bien pasé por momentos difíciles, un poco hasta agradezco haber pasado por todo eso, es hasta más gratificante estar ahora donde estoy, haber llegado a un lugar bien.

Se percibe en Alien Head un giro más hacia la canción, una estructura un poco más rockera, ¿fue una búsqueda consciente?

Siento que lo que pasó con el primer disco es que era como un demo, un “a ver dónde quiero ir”; también tuvo mucho de querer informar todas la cosas que tenía y fui acumulando hasta ese entonces. Quería demostrar todo lo que fui desde que conocí la música hasta ese momento, en el que tenía 18 años. Terminó siendo una cosa desorganizada, dispar. En este disco sucede que hablo de cosas concretas, tiene que ver con lo que me ha pasado solo en estos tres años que han transcurrido entre ambos discos, entonces es un poco menos de información y a su vez es más concreto. Hay también una maduración, por lo menos yo lo noto también en la lírica, hay temas específicos que estoy abordando. En este disco quise divertirme, hacer una cosa graciosa, hasta absurda por momentos. Es mi humor, como soy en la vida real, y un poco quise reflejar que yo también soy esto, que no está todo mal todo el tiempo.

¿Cómo te vinculas con la escritura en el proceso de composición?

Escribo mucho, me gusta generar situaciones y no poner límites en lo que se me ocurre, ni musical ni líricamente. En este disco lo primero que se me ocurrió fueron los títulos, los cuales me dieron pie a todo lo demás, desde una frase iba haciendo todo lo que me pedía en cuanto a letra y música, como un rompecabezas donde acomodás las piezas. Relacionando una cosa con otra, pasaba de tener una frase a tener una canción completamente armada. Es la primera vez que lo hago así; tal vez por eso, en este disco las canciones tengan un poco más de estructura, están todas compuestas en el piano y luego con instrumentos, entonces tienen mucha más naturalidad de acordes.

Fotos Nora Lezano / Gentileza Sony

¿Contribuyó a lograr la estructura de las canciones en Alien Head la formación de una banda estable?

Sí, esa era la idea que tenía: que sea un disco más de banda. Por supuesto, también hay invitados, muchos de los que tocaron en el disco anterior también lo hacen en este, pero quería tener una banda estable para poder tener un sonido. Hasta ahora había tocado dos extremos, uno más claro y atmosférico, y otro más electrónico, más frenético. Para lograr una cohesión entre cosas tan distintas decidí que toquen siempre los mismos. Así se fue armando la banda y, a la vez, generando un vínculo más cercano, personal y musical. Estoy muy agradecido con los chicos que se coparon en tocar, porque cuando salimos en vivo, suena casi como en el disco. Además, yo no me considero muy instrumentista, me considero más compositor y fanático de hacer y de crear, y a la hora del virtuosismo me inclino más en los chicos. Con Alfred está más que cubierta la guitarra, con Dana el bajo es impecable, y con Pedro se toca todo en la batería.

Últimamente Zero Kill participó de festivales convocantes y bien heterogéneos en cuanto a la propuesta de estilos, ¿cómo es la experiencia?

Me encanta porque al final sigue siendo música y, más allá de los estilos, la música es lo que a mí me mueve. Nunca pienso en términos de géneros; siento que encasillan. No entiendo mucho a las bandas que dicen: “Nosotros hacemos rock”. Yo hago lo que me dan ganas de hacer y entonces eso también me da la libertad de compartir con toda la gente que está en la misma que yo, aprendiendo de todo lo que hay alrededor en este ambiente. Me guío mucho con bandas que se reinventan, que cada disco es distinto al anterior, que están siempre en una búsqueda de las distintas cosas que les gustan. Yo tengo mucha música en la cabeza, y este es un tipo, pero no es lo que me representa en totalidad.

En ese sentido, ¿en la última canción de Allien Head se presagie como un nuevo giro?

Está buena esa apreciación, me parece que sí, que puede ser como decir “ya escuchaste todo lo que había acá”. Termina con un gospel, quería meter influencias como Michael Jackson y Stevie Wonder en algún lado, por eso el coro gospel del final. Pero no sé si lo próximo irá por acá, o si será más soul, puede tranquilamente ir por ahí.

¿Cómo percibís que recibe el público este disco?

Este disco es un poco más accesible, tal vez sea más cancionero y no tiene pasajes instrumentales,;creo que al público le entra más fácil. Por otra parte, tuvo una respuesta mucho más inmediata y buena que el primero, que al principio nadie entendía mucho de que se trataba y recién después del año me decían que estaba bueno. Este está diseñado más como singles, “Reencarnar” fue el primer tema que hice de todos éstos y salió en dos minutos, fue salir a hacer algo con un estribillo pegadizo, buscándolo sin perder la aventura que tienen que tener todas las canciones. La recepción de los vivos está buenísima; el otro día, por ejemplo, estábamos tocando en Luján y teníamos una fila de personas adelante, cantando los temas. Es una conexión buenísima, porque ves que está pegando de otro lado. Yo, por ejemplo, siempre tengo la sensación que no te escucha nadie, y cuando salís a tocar ves que hay gente que lo escuchó y canta lo que escribiste, es increíble. Está buenísimo que haya gente que te acompañe en el viaje.

¿Y con la exposición cómo te llevás?

Bien, me manejo en un ámbito en el que hago música pero no estoy buscando llenar estadios. Me gusta la imagen en todo lo que es el concepto de la banda, pero soy una persona a la que no le gusta figurar mucho.

¿La etapa más experimental y aventurera de tu padre es una impronta en tu camino?

Sí, creo que de donde más me nutro es de ahí. Toda esa época del 91 al 93, entre Amor Amarillo, Colores Santos, Dynamo, siento que todos esos discos son los más influyentes. Son muy lindas canciones, pudo haber dado pie a algo que no ocurrió, la música argentina podría haberse beneficiado de esa riqueza sonora. No solo en las experimentaciones del sonido, sino que las canciones también eran preciosas. Todo lo de los 80 es más clásico, pero me gusta de las bandas cuando sacan un disco y decís; “¿Qué hicieron?” Valoro la experimentación, admiro cuando buscan salir de la zona de confort sin pensar en lo que puede llegar a querer el que te está escuchando. Toco lo que tengo ganas, no me rijo por la gente que dice “agarrá la guitarra”. He intentado hacer canciones más simples pero las descarto porque me aburro al minuto, tengo que encontrar algo nuevo, algo que para mí resulte original y distinto.

Fotos Nora Lezano / Gentileza Sony

¿Y de qué manera te vinculás con tu papá?

Con los recuerdos. Él siempre fue mi papá, al músico lo descubrí después, son dos personas distintas para mí, aunque igual de admirables. También hubo un momento en que tuve que hacerme cargo de mi vida, porque con todo lo que pasó me dejé de lado a mí mismo. Pasaron cinco o seis años y yo seguía en una burbuja trabado hasta que en un momento me di cuenta de que era súper triste todo lo que estaba pasando, pero que tenía que hacer algo conmigo; si no, me hundía. Costó pero lo logré, y me hizo ben, era lo que tenía que hacer, y ahora estamos parados acá, en un buen momento, por esa decisión.

¿Seguís ordenando las piezas del rompecabezas?

Obviamente, eso pasa cuando uno no tiene al lado a un ser querido, perdiéndolo incluso tempranamente. La verdad es que no lo conocí de grande, siempre fui el hijo, no tuve la chance de conversar maduramente por decirlo de alguna manera, entonces lo recuerdo más como un padre de autoridad a diferencia de lo que ocurre con mi mamá, con quien podemos conversar maduramente. Voy entendiendo el lado maduro de la vida, de una manera más adulta tal vez, y veo que no todo es bueno, que no son todos reyes, que no es todo tan puro, alegre y mágico. Eso le pasa a todo el mundo, y uno es todo lo que uno fue. Aunque algunas veces se reniegue, se es ahora porque hemos sido antes.

¿Conservás materiales inéditos de él?

Hay muy poquito, él siempre compuso lo justo, ahí nos parecemos. En Allen Head son nueve temas; los que quedaron en el medio se eliminaron, los quemamos. No gustó, entonces no lo escucha nadie. Debe haber dos o tres temas inéditos, de hecho Siempre es hoy es un disco largo porque había hecho muchos temas y quería ponerlos todos, solo un par quedaron afuera. Pero no son temas, son bocetos, loops; tampoco vale la pena eso, la obra ya está en el aire.

¿Te lo cruzás en el viaje de tus composiciones?

Sí, de hecho hay muchas experiencias que hemos vivido juntos y que nos han disparado compositivamente. Por ejemplo, la canción “Medium” está inspirada en un viaje que hicimos a Nueva York, donde conocimos un museo de médiums. Y la foto de Alien Head está inspirada en eso. Siempre estoy encontrándome en el camino.

¿Y qué consideración tenés del rock argentino?

Siempre ha sido rico. Argentina siempre ha sido destacada en ese sentido, creo que hoy tal vez falta difusión. En su momento han salido unos monstruos -en los setenta, ochenta, noventa-, que hoy siguen siendo legendarios, pero siento que a partir de ahí han habido cosas buenas y que tal vez no llegaron, hay algo que está mal armado. También puede ser que la gente se quedó un poco, ya no se sale tanto a ver bandas. Yo, por ejemplo, voy a Chile muy seguido y allá cambió un poco la cosa, es casi al revés, está creciendo una movida indie pop que está buenísima, veo mucha gente participando, creció mucho en estos últimos años, pero no es algo que esté pasando en el mundo. Siento que acá hay muchas bandas con potencial que tendrían que ser más valoradas, yo por suerte soy muy melómano, entonces siempre estoy descubriendo bandas y sumando más información, pero estaría buenísimo que las bandas que se esfuerzan y hacen música por amor al arte tengan un lugar más significativo en la cultura. Al margen de eso, creo que el rock, la música nacional, sigue siendo igual de impactante que siempre.

Actualizado 15/11/2016

Ene 3, 2017 | Entrevistas

¿Qué pasaría si el bebé destinado a ser Superman cayera en un terreno baldío de Isidro Casanova? Con esa consigna nace Kryptonita, un libro que relata cómo, en la madrugada del 29 de junio de 2009, una banda de criminales llega al hospital Paroissien y se atrinchera para salvar a Nafta Súper, líder del grupo. “Me contrataron por una nueva novela y me dijeron que tenía que poner en el contrato aunque sea de qué iba a tratar. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa les dije: ‘De un Superman matancero’”, explica Leonardo Oyola.

Oyola nació en 1973 y se crió en el oeste de Gran Buenos Aires, al igual que Nafta Super y el resto de la banda. Colabora en la edición argentina del mensuario Rolling Stone y en la revista Orsai, donde entregó bimestralmente durante 2012 el folletín Cruz/Diablo. Además de Kryptonita, lleva publicadas otras siete novelas: Santería, Sacrificio, Siete & el Tigre Harapiento, Hacé que la noche venga, Bolonqui, Gólgota y Chamamé.

Debido al éxito de Kryptonita y de su adaptación cinematográfica dirigida por Nicanor Loreti, el escritor recibió varias propuestas para continuar la historia. Nafta Súper, del mismo director, será una serie de ocho capítulos que se emitirá a partir del miércoles 16 de noviembre por Space y contará por qué, diez meses después del episodio en el Paroissien, vuelve Nafta Súper al barrio, por qué se vuelve a juntar la banda.

¿Cómo surgió la idea de Kryptonita?

Estaba promocionando otro libro mío, Santería, con Juan Sasturain, director de esa colección. Nos citaron mal en la Rock and Pop, una hora antes de la que teníamos que estar, entonces hicimo tiempo en el bar de la esquina. Ahí, charlando de cualquier cosa, él me contó de los elseworlds o what if, que trasladan un personaje conocido popularmente a otra realidad. Me habló sobre un Batman que le gustaba mucho, que lo habían trasladado a la época de los corsarios, de los piratas, y que respiraba no solo el personaje Batman sino también mucho de Emilio Salgari y Sandokán. También me contó de Hijo Rojo, una historieta en la que el bebé que iba a ser Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, caía en la Unión Soviética y, por ende, se convertía en un ícono comunista. De hecho, el mundo se volvía comunista por él. Y bueno, la idea me gustó. Justo me contrató una editorial grande para escribir una nueva novela y me dijeron que tenía que poner en el contrato aunque sea de qué iba. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa le dije: ‘De un Superman matancero’. Y les encantó. El bebé que estaba destinado a ser Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, cae en un terreno baldío en Casanova y se cría en el barrio donde crecí yo. Estaba contento porque era la primera vez que acá me pagaban una plata muy importante por una novela –había tenido esa suerte solo en España–, pero cuando me puse a escribir no le encontraba el tono, no servía lo que quería hacer. Entonces me di cuenta que tenía que leer muchas historietas, involucrarme un poco más en el personaje. Pasaron tres años hasta que hice el primer borrador y la pude entregar.

“Me contrataron por una nueva novela y me dijeron que tenía que poner aunque sea un timeline, de qué iba. Y yo, la verdad, que más en broma que otra cosa le dije: ‘de un Superman matancero».

¿Cómo decidiste situar la historia en el Hospital Paroissien?

En el medio de esos tres años fueron pasando cosas que determinaron el escenario. Una amiga muy cercana decidió quitarse la vida y se pegó un tiro con un calibre chico, entonces tuvo cuatro días de agonía hasta que finalmente falleció. Esos días estuvimos todos de vigilia, haciéndole el aguante en el Paroissien, y me volvieron muchas historias, porque es el hospital de mi lugar. Mis viejos toda la vida trabajaron en negro, no teníamos obra social, y cualquier cosa que nos pasaba nos atendíamos ahí. Y bueno, en ese momento decidí que la novela se iba a situar en el Paroissien y que Nafta Súper iba a llegar malherido. Y lo que me pareció interesante, al lado de otros libros que ya había escrito, fue poner al médico como narrador principal. Quería jugar por un lado con eso y, por otro lado, con las voces polifónicas. Aparentemente el narrador principal es el Tordo, pero después van apareciendo los otros personajes, los otros héroes contando la historia de Nafta Súper.

El Tordo es un “nochero” que pasa cuatro días sin dormir pagado por los médicos titulares para que cubra sus guardias. ¿Te enteraste de este tipo de prácticas durante los días que estuviste en el Paroissien?

Algo ya sabía porque me habían comentado, pero ahí lo terminé corroborando. Tenía un conocido que estaba laburando en el hospital y nos reconoció. Le contamos con quién estábamos y pasamos varios días con él. Le pregunté por los nocheros, si era un mito o si era realidad. Y me contó: era realidad, lamentablemente.

Al principio la novela estaba basada solo en Nafta Súper, ¿cómo decidiste incluir a la Liga de la Justicia?

La primera versión que escribí se volvía involuntariamente una parodia, tanto de los superhéroes como de La Matanza, y yo no quería que pasara eso, sobre todo con La Matanza. Me daba cuenta que me estaba metiendo con algo que no quería criticar. Lo poco que había leído de historietas hasta el momento me había parecido muy bueno, muy fascinante, entonces no me quería burlar ni a palos. Además de la tragedia de mi amiga me pasó otra cosa, que yo también digo que fue una tragedia personal –en broma– y es que no salía Lost, la serie. No lo hacía porque por primera vez hicieron huelga los guionistas, y ahí es que la mayoría de las series pasaron de tener 24 episodios por temporada a 13 –y ahora los reducen más todavía, porque se dan cuenta que los escritores tienen un control muy grande. Entonces leí una nota increíble, del periodista Marcelo Stiletano, que hablaba en ese momento de lo que estamos viviendo ahora: el advenimiento de la era dorada de la serie. Decía que a lo que más se le daba importancia era a las historias, y que entonces todo lo que estaba flojo en el cine iba a interesar para la televisión y que actores y directores que estaban acostumbrados a trabajar en el cine pasarían a la TV. Fue muy visionario Stiletano. Pero lo básico que contaba él era que antes, sobre todo en las series de los 70 y los 80, todo pasaba por la estrella. Cuando la estrella quería un aumento y no se lo daban, no se presentaba al set de filmación. ¿Entonces qué pasaba? Como el capítulo semanal se tenía que emitir igual, se hacían refritos: esos son los famosos capítulos en los que los protagonistas son los personajes secundarios de la serie y, por lo general, evocan recuerdos, hay flashbacks. Utilizan escenas del personaje principal, que no vino a grabar, de otros capítulos. Decían que el recurso más fácil, y el más repetido para las series policiales, era juntar a todos en la comisaría y que viniera el jefe y dijera “acaban de herir a tal personaje”. Corte: todos en el hospital esperando que salga de la operación y diciendo “él es duro, va a aguantar, porque ¿te acordás aquella vez que peleamos contra tal?”. Y yo pensé: `¡Eso está buenísimo!` Ahí hay una forma de narrar, de contar a un ausente. Entonces me di cuenta que quería usar lo del hospital porque era muy vívido lo que estaba pasando ahí, con esta conocida, y que estaba bueno que arranque con el doctor, pero que los que terminen contando sean ellos, los personajes de la Liga de la Justicia. En ese momento yo venía mirando los dibujitos animados de Cartoon Network con mi nene, entonces agarré y empecé con eso. Después me di cuenta que el Ráfaga tenía que ser el que contara la cosa más zafada, o más idealista de Nafta; que Federico tenía que ser el más terrenal; y que Lady Dy lo contara como lo que es, una mujer enamorada. Y no solo como una mujer enamorada, sino como alguien que quiere mucho a la otra persona, como hablarías vos de un amigo o de alguien que querés un montón, que incluso cuando estás contando los defectos hasta lo apañás, por ese amor que le tenés. Entonces me pareció interesante contarlo a él desde esos tres puntos de vista, y que el narrador que aparentemente era el principal hasta ese momento pasara a ser testigo junto con los lectores.

Kryptonita tiene doble lectura, una realista y otra más fantástica. ¿Cómo hiciste ese balance?

Eso tenía que ver mucho con mi pareja. Ella te pregunta “¿Superman es el que vuela, no?”. Entonces uno dice listo, ya está, está genial que ella pueda leer tranquila, seguir toda la historia y que aunque no enganche ninguna referencia de las historietas no se quede fuera de la fiesta. Hay algo que a mí no me salió, y me hago cargo. Mi intención en Kryptonita era que el lector tomara postura. O son todos delirios de un médico drogado, que lleva cuatro días sin dormir y experimenta alucinaciones, o son superhéroes. Y la verdad es que todos se tiraron para el lado de que eran superhéroes. Porque me parece que, en el fondo, como es una propuesta de ficción, todo lo que queremos creer es en lo mejor, en lo que no va a ser ordinario. En el aspecto realista, la gran victoria que tiene la novela son los vínculos entre ellos, la amistad. Eso, sean superhéroes o no, es algo que me parece muy reconocible en todos.

Esa amistad es la que salva a Nafta Súper y al resto de la banda. ¿Cómo ves que se dan este tipo de vínculos en el lugar donde creciste?

Es muy difícil el tema de criarte en ambientes así. En alguna cosa, aunque sea menor, terminás incurriendo en lo que se conoce como laburo por izquierda. Porque la calle tira, hay mucha injusticia, y dan ganas de romper con ciertas normas. En ese aspecto son muy importantes los amigos, porque primero te van a mostrar todos los otros caminos para que no sigas ese; y si no, te va a acompañar en las malas. Son elecciones de vida y me parece que ellos, en el fondo, si pudieran hacer otra cosa la harían.

Kryptonita cuestiona los estereotipos e inscribe a los personajes en la trama social de la que son parte…

Se estigmatiza mucho, y es muy fácil enseguida marcar al pobre. Eso no pasa solo hoy, es en general. Creo que se acentuó muchísimo más durante la dictadura, cuando se invisibilizaron las villas. Cuando tapas algo, estás negando un problema. Y el mayor problema que había en ese momento y que sigue hasta ahora, además de las privaciones de derechos humanos, es el crecimiento absoluto de los extremos de pobreza que hay en el país, que son tremendos.

Lady Di también problematiza las estigmatizaciones, ¿cómo construiste su personaje?

Me basé en personas conocidas. Pensé en aquellas que para mí fueron muy valientes en su momento, porque eligieron una identidad. Ahora no digo que sea fácil, porque eso siempre va a ser muy movilizante, pero el contexto social actual ayuda muchísimo para alentar a la elección. A mediados de los 80, con la vuelta de la democracia pero con la todavía fuerte presencia militar, era muy duro. Tenemos que pensar que hasta casi finales de los ochenta, en nuestro país al sida se le decía “la peste rosa”. Había un error de información tremendo, ya que se decía que solo a los homosexuales les podía agarrar. Y era terrible, nada que ver. Entonces me parece que lo más interesante que tiene Lady Di, que la convierte en una verdadera heroína, es cuando ella descubre su identidad, la adopta, está orgullosa y feliz, en un ambiente que de por sí era hostil. Pero no solamente porque era La Matanza en los ochenta, sino porque el país era así.

«Mi intención en Kryptonita era que el lector tomara postura. O son todos delirios de un médico inmaculadamente drogado cuatro días sin dormir y que está experimentando alucinaciones, o son superhéroes».

En el principio del libro, un chico gravemente herido llega al hospital y lo dejan morir, ¿ese episodio está basado en alguien de tu barrio?

Si, y lo digo con nombre y apellido. Es Lucas Navarro, el orejón. Lo lincharon en Los Pinos. Quise poner esa historia porque yo me considero un hijo orgulloso del barrio Los Pinos, pero creo que tenemos una deshonra enorme que es que ahí se linchó, y eso bajo ningún punto de vista se hace. Dividió muchísimo a toda una generación, porque padres de compañeros de él de la escuela lo lincharon. La mayoría de los profesores renunciaron, la noviecita de él y parte de los chicos se enfrentaron con sus compañeros por lo que pasó. Fue algo terrible. Parece que es una noticia de un día en la agenda policial de cualquier noticiero, pero son cosas que quedan para siempre. El barrio no se olvida de lo que pasó, pero el resto del mundo sí. Entonces para mí era una manera de decir: “No nos olvidemos que esto pasó y fue terrible. Que no se repita”. Lamentablemente, con intervención policial mucho más directa, después terminaron pasando otras cosas terribles, como lo de Luciano Arruga, el Tonchi, y muchos otros pibes.

Una escena que condensa la exclusión y la invisibilización de la pobreza es aquella en que la madre de Nafta Súper le dice en su niñez: “Las calles acá son de tierra, hijo. Por eso no puede venir a tomar la leche Carozo con nosotros”…

Eso fue muy loco, porque me parecía que contar algo de cuando eran chicos era una manera de humanizarlos. Metí algo muy personal, la parte de la infancia es muy autobiográfica. Yo siempre tuve esa ilusión de que fueran, y nunca fueron. Y mi vieja me decía eso, que las calles ahí son de tierra, por eso no iban a venir. De hecho, a mis viejos recién les asfaltaron en el 2013, hace tres años. Están contentos, pero fue mucho tiempo, pasaron más de 30 años de ese recuerdo. Kryptonita es el más autobiográfico de mis libros. Toda la relación de Nafta con el hijo es prácticamente la que tengo con mi nene. Incluí diálogos que teníamos con él, cosas que hacíamos en ese momento. Toda la parte del baile también es autobiográfica (risas).

En el final del libro, la banda de Nafta Súper especula con la posibilidad de que los policías decidan no matarlos porque están las cámaras de Crónica transmitiendo en vivo. ¿Cuál es tu opinión sobre la policía en nuestro país?

A mí de chico se me enseñó –y esa fue mi mamá antes que la calle y antes que mi viejo– que si yo necesitaba algo jamás le pidiera a la policía. Así que si hablamos desde lo social tenemos toda una pila para decir por qué no la policía. Y desde lo ficcional tenemos el decálogo de Gamerro, que es excelente. Gamerro arranca diciendo que el culpable en la literatura nacional siempre va a ser la policía. Para mí es eso. Un hecho que cito al pasar, y que no desarrollo porque no era nodal para lo que estaba contando en Kryptonita, es lo que pasó en el Banco Nación de Ramallo (n.d.r.: se refiere a la masacre del 17 de septiembre de 1999 en la que dos rehenes y un ladrón murieron bajo balas de la Policía bonaerense). Fue vergonzoso, por cómo se tapa toda la zona liberada y cómo deciden matarlos a todos. No les importó nada, fue un fusilamiento. Uno ve las imágenes del auto, cómo fue avanzando, y cómo le tiran todos, y es vergonzoso. El caso de los Pomar, en 2009, también es terrible. Hay una teoría muy fuerte de que a los Pomar los atropelló un patrullero manejado por la mujer del comisario. Ella los chocó, y por eso los mantuvieron ocultos, los dejaron morir. Uno agarra y dice: “¡Si pasó eso, Dios mío!”. Al baqueano que termina encontrando el auto le dan una paliza tremenda. Hay una denuncia de pasajeros que habían visto el auto tumbado desde micros de dos pisos que pasaban por la ruta. ¿Y en teoría rastrillaron todo durante nueve días y no lo vieron? El tema de la policía es muy tremendo.

Debaten también sobre la presencia de las cámaras de televisión…

Claro. La banda de Nafta Súper se la está jugando, porque dice que estos tipos no van a querer ejecutarlos delante de las cámaras. Pero, por otra parte, depende del jefe de turno que esté ahí, si el tipo piensa que es un golazo o no que los maten en vivo. Hay un documental sobre el diario Crónica que es genial y se llama Tinta roja. Tiene toda una parte donde uno de los jefes de seccional está diciendo: “¿Pero se murió o no se murió el policía? Porque si se muere es noticia, sino no”. Y está a lo largo de 40 minutos preguntando lo mismo, es muy duro.

¿Qué sentiste con la recepción que tuvo el libro?

Mucha alegría, porque era la octava novela que publicaba –la sexta en el país–, y esa fue la primera que me empezaron a leer en el oeste. Fue re lindo, empecé a ir mucho al oeste por eso. Además, Kryptonita me llevó a escuelas, universidades, unidades penitenciarias, y a muchos lugares del país y de afuera. Estoy muy agradecido.

¿Cuándo comenzó tu interés en la literatura?

Empecé de grande a leer, a los 16 años. Hay una anécdota que cuento mucho, que es que en el verano de 1989 hubo una crisis energética enorme en el país. Se cortaba la luz por áreas programadas. Era re amargo, no tenías la tele, no podías escuchar música, y lo único que quedaba era jugar al fútbol. Y ahí me vengo a enterar, porque uno se miente mucho con eso, que no era bueno con la pelota. Te dejaban afuera y era tristísimo, porque además era el momento que tenías para hacerte el lindo con las vecinas. A mí me gusta mucho el fútbol, pero bueno, era un bajón. No teníamos electricidad para la música y la tele, y yo tenía que preparar una materia que me había llevado. En ese momento era distinta la forma de calificar en la escuela. Era con letras y tenías objetivos, no es que promediabas las notas. Y tenía un objetivo que me había llevado de vago, por no haber leído y porque, en realidad, andaba de amores con una piba. Tenía que preparar tres cuentos de Crónicas Marcianas. Los leí y me encantaron. Ahí me enganché con la lectura. Me acuerdo que agarré la bicicleta y fui a ver a un compañero que era al que todos le hacíamos acoso escolar, era el nerd. Yo lo veía leer mucho en la escuela, en los recreos, y entonces le fui a pedir libros. Y me enganché leyendo ciencia ficción. Y después, un día me llevó al Parque Rivadavia. Nos colamos en el tren, fuimos al parque, un flash, me encantó. Él ahí compraba mucho, y yo me empecé a comprar mis primeros libros, los policiales. Mis viejos veían con buen ojo que comprara libros, que leyera, porque yo ya andaba chupando para esa época, así que eso también los tranquilizaba. Y de ahí no paré de leer. Me acostumbré mucho en ese momento a la literatura de saldo, y después, cuando fui más grande y empecé a trabajar, me pude comprar los libros que yo quería. En este momento, lo que me engancha mucho es leer a los escritores nuevos.

El año pasado se estrenó la película Kryptonita, ¿cuál fue tu participación?

Claudia Piñeiro, una gran amiga, me dijo que no me metiera en la adaptación del guión así lo disfrutaba más. Si bien Nicanor Loreti desde el minuto cero me hizo partícipe de tod, y me había dicho que laburara la adaptación con él y con Camilo de Cabo –que terminó siendo el guionista principal–, preferí quedarme afuera. Cuando empezó el rodaje fui; después de los primeros días los técnicos y actores me llamaron aparte y me dijeron que ellos habían laburado en otro momento con adaptaciones de novelas y habían visto muy mala relación director-escritor, y que conmigo veían que era todo lo contrario, que a ellos les gustaba que yo estuviera en el set. Así que me dijeron si podía ir las tres semanas que quedaban. Colgué todo y fui, fue una experiencia hermosísima. Tuvimos ahora la suerte de repetirlo con la serie. Pero esta vez sí estuve más involucrado en todo.

¿Cómo surgió la serie Nafta Súper?

Ya se nos habían acercado varios después de lo que fueron las proyecciones de la película en Mar del Plata, que armaron mucho revuelo. Veían que todo el mundo se quedaba con ganas de más. Entonces si bien yo había hecho la promesa de no hacer otra novela con este universo, sí estaba dispuesto a seguirla en cine o televisión. Ya desde el rodaje estaba la broma cariñosa de “ponete a escribir la segunda”, y ese tipo de cosas. Dijimos que sí a Space porque ellos eran los que nos dejaban traer a todos los técnicos. Lo importante para nosotros era volver a juntar a toda la banda, tanto delante como detrás de cámara. Y bueno, por suerte salió. Fue muy exigente, fue como hacer tres películas. Pero con mucho presupuesto, no como Kryptonita que fue independiente. Con Nicanor hicimos la historia completa. De los ocho guiones escribí tres yo solo, y los otros cinco con un coguionista, para llegar con los tiempos.

¿Sobre qué será la serie?

Son diez meses después de lo que pasó en el hospital. Por qué se vuelve a juntar la banda, por qué vuelve Nafta Súper al barrio. El único actor que no pudo ser de la partida fue Nico Vázquez, justo tenía el rodaje de La Ultima Fiesta. Era todo un tema tratar de juntar a los diez actores en los mismos tiempos. A último momento nos sentamos y se bajó.

¿Estás trabajando en un nuevo libro?

Esta medio difícil porque hace cuatro años que vengo con un libro nuevo que transcurre en una unidad penitenciaria femenina y que sale de todas mis idas y vueltas con relación a los talleres. Yo no doy talleres en las unidades penitenciarias, pero voy porque ahí dan libros o relatos míos. Y es híper amargo todo eso, muy oscuro. Tiene una energía diferente a Kryptonita, entonces tanto el rodaje y el estreno de la película, como el de la serie, me alejaron de esa escritura. Nosotros hicimos esta temporada de Nafta Súper cerrándola. Si ellos después quieren hacer una segunda temporada, no pienso abrir el archivo de Word porque me es muy frustrante empezar de vuelta con el universo y después cortarlo. Además yo a la hora de escribir soy así: investigo, pruebo bastantes cosas, y después me encierro cuatro o cinco meses hasta sacar un primer borrador. Quisiera volver con esta porque también me aparecieron otras historias de largo aliento que quiero hacer.

Actualizado 1/11/2016

Dic 21, 2016 | destacadas

La palabra real puede significar muchas cosas, pero esta vez es el nombre de una muestra que combina la obra de tres artistas plásticos: Bettina Bauer, Cinthia Rched y Federico Juan Rubi. “Real 3: tres pintorxs en la emergencia de lo real” fue curada por Daniel Santoro y se puede visitar de manera gratuita en la Biblioteca del Congreso (Alsina 1835) hasta fin de año.

“Con Cinthia lo conocimos a Santoro en un workshop que dió en la Cárcova. Al tiempo de haber terminado el curso, nos escribió para proponernos ser parte de esta muestra porque la Biblioteca del Congreso lo había convocado para presentar a algunos pintores que eligiera”, contó Bauer. En el caso de Rubi, Santoro fue a una de sus muestras y lo convocó para formar parte del proyecto. Cada uno hizo una selección de sus obras y se las mostró a al artista-ícono del peronismo, quien editó el material.

Hoy las pinturas, grandes, medianas y pequeñas, cuelgan en el descanso de la escalera de la planta baja de la Biblioteca y llevan al visitante hasta el subsuelo. La producción de los tres se intercala y, si bien cada uno tiene su estilo particular, la disposición es armoniosa. “Nosotros, por más que sea en imágenes diferentes, usamos un lenguaje parecido que tiene que ver con la composición, con ciertas elementos del lenguaje que tiene que saber un pintor. Me parece que eso es lo que rescató Santoro, cómo estos pintores, como se ha hecho a lo largo de la historia del arte, representan ciertas cosas de sus realidades o de la realidad, o de lo real cada uno con sus particularidades”, opinó Rched.

Nacida en Resistencia, Chaco, Cinthia vino a Buenos Aires a los doce años para tratar una enfermedad que comprometía su crecimiento óseo. Y algunas de esas estadías en el hospital quedaron plasmadas en oscuros y poderosos autorretratos, al mejor estilo Frida Khalo. “Yo pinto mi vida, todo lo que me rodea, y eso también es parte de mi vida. Tanto el dolor como la felicidad. A mí me parece que saco mi veta más expresiva con esos trabajos que con otros. He intentado hacer retratos de otras personas y no me salen con tanta fuerza”. Estos cuadros están basados en fotografías que le sacaron su madre o sus amigos durante las internaciones.

Federico Juan Rubi

Otros óleos de la autora muestran diversos momentos de su vida: paisajes, vistas de la ciudad, el cumpleaños de una amiga y Chicha, la perra del pintor con quien Cinthia comparte estudio en Belgrano. “A ella la pinté en vivo. Le tiro unos almohadones y se queda ahí tranquila”. Al no usar paleta, la parte inferior de las imágenes funciona como el espacio donde mezcla los colores y esto queda enmarcado, formando parte de la pintura.

Cinthia conoció a Bettina Bauer en un círculo de pintores y se hicieron amigas. La serie que presenta en “Real 3” muestra espacios y personas del Colegio Hipólito Vieytes, uno de los establecimientos donde da clases. Se ven la fachada de la escuela, sus pasillos, alumnos, el busto de Sarmiento y, gracias a una puerta entreabierta, un docente que mira desde su escritorio. “Son bastante realistas porque me gusta lo que hay, cómo está. No quería generar cambios en algo que me gusta así como lo veo. Lo que muestran es más que nada mi sensación de esos espacios”, dijo Bauer y agregó: “Los docentes de esta escuela tienen veinte años trabajando ahí adentro y lo que tiene de poderoso es que hay algo del espacio público que te alberga y cada uno ahí fabrica como una especie de micromundo. Me parece que eso lo rico”.

Bettina le pidió permiso a los docentes para ser fotografiados y, luego, usar esas imágenes para plasmarlas con óleo sobre papel. “La pintura trata de eso que me pasa a mí con lugares o con gente. Más que ponerlo en palabras me gustaría que eso se viera reflejado en la pintura, que cada uno encuentre esa sensación”.

A Federico también le cuesta expresar en palabras qué le genera aquello que pinta y le da vía libre a la interpretación del espectador. “Con este conjunto de pinturas laburé bastante con preguntas que le hice a la pintura como medio”. Durante un tiempo, Rubi cambió el pincel por la cámara de fotos. Al volver a pintar, quiso evitar dibujar al máximo y, en las obras que expone en esta muestra, eligió proyectar fotografías sobre la tela, trazar líneas básicas y luego pintar. “Para mí ahí había una pregunta muy importante como pintor que es: ¿Hacía falta que yo pintara? Porque yo podría haber expuesto, no sé si acá, pero en otro lado, las fotos. A medida que iba pintando, en cada elección de color, en cada pincelada, en cada cambio dentro de la composición está la pregunta de por qué estoy haciendo esto”.

Sus inmensos cuadros plasman sacos prolijamente colgados en un placard, un piano cubierto, un mingitorio, entre otras cosas. En el caso de la muestra, Federico opina que “lo real” es una forma de agrupar tres formas de trabajar la pintura, con ciertas similitudes. “Nosotros trabajamos con ciertos estímulos visuales, pero no trabajamos con la realidad, no hay realidad. Para mí lo interesante es que el pintor viene a poner en duda, a preguntarse sobre eso que normalmente se llama “real” o “la realidad”, que son un conjunto de convenciones sociales. Nosotros renovamos algo de esa mirada hacia afuera, eso es un trabajo artístico, es un punto de vista único y nadie más lo puede hacer”.

Actualizado 20/12/2016