Cuando la adopción se transforma en espera

María Marta González y Alberto Di Totto obtuvieron la guarda de Ludmila en 2015 y comenzaron a llevársela a su casa en forma contínua, con permiso de su padre biológico, quien no podía tenerla consigo. Luego de un tiempo, la guarda le fue ofrecida por el juez sólo a María por no estar casada con su cónyuge: “Para esa altura ya la sentíamos como una hija, no queríamos que terminara en un hogar, como le pasó a sus hermanos. Cuando Ludmila cumplió 17 años, nos avisaron que podíamos empezar los trámites de adopción para que ella tuviese el apellido de Alberto”, asegura María.

La adopción en la Argentina trae aparejado muchas controversias y dudas. En 1997 se sancionó la ley 24.779 que estableció las disposiciones generales para la adopción plena y simple. Conjuntamente se indicaron ciertos requisitos, como por ejemplo, que quienes quieran adoptar tengan una edad mínima de 30 años y haya al menos 18 de diferencia entre ellos y quienes pasarían a ser sus hijos/as. Al mismo tiempo, se incorporó la posibilidad de que personas solteras también puedan obtener la guarda de algún niño/a. Recién siete años después, en 2004, se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) con el fin de unificar a los aspirantes a lo largo y ancho del país. Es a partir de este registro que los postulantes pasan a formar parte de un listado común que los habilita a obtener la guarda de un menor de cualquier jurisdicción. Tras la sanción del Matrimonio Igualitario en 2010, se habilitó a las parejas de igual género a adoptar estando casados y fue con la sanción, en agosto del 2015, del Nuevo Código Civil y Comercial que solo comenzó a ser necesaria la convivencia como requisito para la postulación.

Decididos a adoptar, Mariela y Mariano iniciaron sus trámites hace seis años: “Presentamos la carpeta de inscripción en 2010 y en 2011 hicimos nuestra primera preinscripción. Antes de que cambie la ley, te tenías que reinscribir cada año, ahora es cada dos. En 2014 nos llamaron para darnos nuestra primera guarda”, cuenta Mariela. Luego de quince años de casados, ellos fueron la primera pareja en adoptar en el Hogar Felices Los Niños en más de diez años. Iniciados los trámites y después de seis años de espera, se convirtieron en padres al recibir la guarda de dos hermanitas de cuatro y siete años, Thalía y Aimara. “En 2015, un año después de haber perdido la guarda de Carlito, un bebé de seis meses, nos dieron a las nenas. Aún hoy continuamos en guarda. Nuestro legajo todavía está en la cámara porque el padre apeló la adoptabilidad de las chicas. Aunque la Cámara no dio lugar a esa posibilidad debido a las malas condiciones en las que se encuentra, tenemos que esperar que baje nuestro legajo a Primera Instancia para pasar a la etapa final.”, aclara Mariela.

A partir de su puesta en marcha, la ley de Adopción -se sancionó el 28 de febrero de 1997 y fue promulgada el 26 de marzo del mismo año- permite que sea solo a quienes hayan cumplido los 30 años o están casados hace más de tres años. La duración de la guarda es fijada por un Juez y no puede ser menor a seis meses ni mayor a un año; y solo después de esos seis meses es puede iniciarse el juicio de adopción. Se debe tomar conocimiento de las condiciones personales, edades, aptitudes del o de los adoptantes priorizando las necesidades e intereses del menor.

Con la creación del DNRUA y la sanción del matrimonio igualitario, las posibilidades de adoptar se han expandido aunque sigue habiendo demoras.

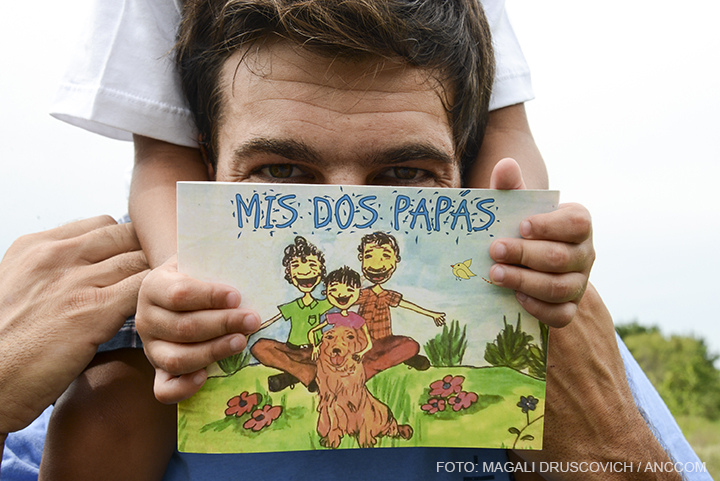

Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”.

Una ayuda para el viaje

El DNRUA se creó en 2004, con el fin de “armonizar todos los registros y que la información se centralice. De esta manera, posibilitó a todos aquellos que querían adoptar, a ser aspirantes en todo el país dado a que ahora se encuentran incorporados a la red federal”, explica el abogado Miguel Unamuno. Las personas que deseen ser adoptantes primero tienen que pasar por un proceso de inscripción que requiere de ciertos requisitos como estar casados entre sí, conviviendo. También puede inscribirse una persona soltera; debe tener 25 años como mínimo y residencia permanente en el país. Se realizan una serie de evaluaciones: una socioambiental, una psicológica y una médica. Posteriormente, el postulante recibe un código que le permite tener acceso a la ficha de adoptabilidad a través del sistema, donde podrán poner las preferencias adoptivas con respecto a los perfiles de los niños que está dispuesto a adoptar. En la actualidad, la base de datos informática de esta dirección cuenta con 5.705 postulantes inscriptos: “Si se tiene en cuenta los perfiles adoptivos, un 92% prefiere niños de hasta un año, el 31% hasta los seis años, pero cuando se trata de niños de 12 años solo un 0,70% los pone en su ficha de adoptabilidad”, asegura la psicóloga Cynthia Rotman.

Unamuno explica que “si el chico es de Capital Federal, buscamos allí, si no surge el postulante, se amplía hacia los sectores circundantes a la ciudad. Como última opción empieza a trabajar el registro único, que articula una búsqueda en todos los registros”. “Previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, existe una instancia llamada ‘vinculación’, afirma Rotman: “Un proceso donde se producen encuentros entre el menor y los posibles adoptantes acompañados por un equipo técnico”. Una vez que finaliza esta etapa, el juez dictará sentencia de guarda con fines de adopción que no puede exceder el plazo de seis meses. Por último, se inicia el denominado juicio de adopción que otorga seguridad jurídica al menor, quien comenzará a gozar de la condición de hijo.

María Sol, comenzó los trámites en el registro para adoptar cuando estaba en pareja con otra mujer, pero en el medio del trayecto dado que se separó, tuvo que continuar sola. Pudo hacerlo porque no estaban casadas y todos los trámites estaban a su nombre.“Lo más arduo de la adopción es la espera”, explica. La ansiedad era moneda corriente del día a día cuando enfrentaba una infinidad de trámites, participaciones en talleres y análisis psicológicos. Finalmente consiguió la adopción de la nena: “Imposible no sentir que hasta lo más fatídico valió mil veces la pena” expresa entre lágrimas.

Nuevas posibilidades, pero con impedimentos

El debate sobre la legislación que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en la Argentina a partir de la campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT). De esta manera, a partir del 15 de julio de 2010 nuestro país permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto vino acompañado con el derecho de adoptar en forma conjunta, es decir, una adopción homoparental, manteniendo los requisitos que ya se pedían anteriormente.

En 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, todas las parejas pueden acceder a la unión convivencial, obteniendo ciertos derechos jurídicos aún cuando no se contraiga matrimonio, pudiendo, a su vez, ser reconocidos, al establecerse las nuevas normas, como posibles adoptantes. A leyes como las del matrimonio igualitario o identidad de género se suma ahora el reconocimiento de la denominada “triple filiación”, aceptando así nuevos modelos de familia que hasta ahora carecían de sustento jurídico.

María Rachid, ex legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y socia fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) explica que “por un planteo que hizo la Federación, nosotros logramos que los registros civiles de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, reconocieran la triple filiación en algunas familias. Dos mujeres que tienen un hijo con un amigo varón o dos varones que tienen un hijo con una amiga mujer; donde esa mujer o ese varón no son donantes, son papá y son mamá. Podría ser el caso de una pareja heterosexual también donde se incorpora una tercera persona a esa filiación por algún motivo”.

Sin embargo, Rachid cuenta que, cuando se pone en vigencia el Código Civil, solamente reconoce dos filiaciones por miedo a que a las parejas homoparentales les impongan la filiación del donante. El código estaba desactualizado antes de entrar en vigencia dejando afuera la triple filiación a menos que la justicia declare inconstitucional esta parte. Una vez reconocida la triple filiación, el RENAPER decidió lanzar una hoja de inscripción para todos los registros civiles que dice: primer progenitor, segundo progenitor, tercer progenitor.

“Otra cosa que eliminó el Código Civil fue la parte del proyecto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, todo el capítulo de gestación, el mal llamado “alquiler de vientre”. Nosotros le llamamos gestación solidaria porque aunque hay intercambio de dinero en algunos casos, también hay mucha solidaridad por parte de esa mujer que durante nueve meses gesta un bebé, pone el cuerpo para gestar un hijo para otra pareja. Nosotros incluso presentamos un proyecto de ley de gestación solidaria para regular el estatuto”, sostiene Rachid.

Otro caso interesante fue el de Nicolás e Ignacio que son los padres de Thiago. Los dos tenían muchas ganas de ser papás y decidieron lograrlo. Ignacio asegura que “cuando apareció Thiago fue como si ambos se hubiesen adoptado, ellos lo eligieron a él y él los eligió a ellos”. Todavía hoy consideran que ese momento fue sumamente especial y aseguran que todo a su alrededor fue como un contexto de amor, fueron acompañados por ambas familias y por sus amigos, lo cual hizo todavía más perfecta la llegada de Thiago. Su hijo está con ellos desde bebé. Pasaron por una guarda de un año hasta que se dió la adopción plena, lo que les permitió tramitar el documento – en el cual figuran los apellidos de los dos papás- un día que recuerdan como uno de los mejores de su vida.

Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”. La decisión de llevar a cabo este proyecto tuvo un incentivo: cuando Thiago empezó a ir a la guardería todas las notas decían “Queridas mamis” o todas las canciones eran acerca de mamás y papás. Cuando empezó sala de dos se juntaron con las maestras para plantearles que, desde su lugar, hablaran sobre los diferentes tipos de familias, para que Thiago también se pueda sentir representado. “Cuando vos pensás en abandonar lo primero que tenés que hacer es seguir, es hacer la contraparte”, aseguran Nicolás e Ignacio.

Flavia Massenzio es la secretaria de Asuntos Jurídicos de la federación LGBT y desde fines del 2014 también coordina la Defensoría LGBT, que es un espacio creado por la asociación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Massenzio está convencida que el establecimiento del registro único mejoró y agilizó todos los trámites de adopción. Aún cuando está afectada en forma personal por estas modificaciones, ya que está en pleno proceso de adopción con su esposa en el que tienen en guarda a una nena de cinco años. “La ley nos da derechos, no abre cabezas”, asegura y agrega que “si bien se logró el objetivo en materia jurídica falta mucho para alcanzar la igualdad real en el cotidiano de todos los días, sino no serian necesarios los espacios como el LGBT o la Defensoría. El camino para achicar esa brecha en una igualdad jurídica y una igualdad real es una política pública, es trabajar la comunicación, hablar sobre los derechos de las personas sin importar su orientación sexual, es visibilizar para romper con los prejuicios”, asegura.

Se emociona al hablar de su hija: “Estefi no encuentra diferencias entre nuestra familia y otras . No la educamos de esa manera, así que cuando le preguntamos sobre el tema nos dice que el color de pelo es distinto o que las camperas que usamos son distintas. Todos deberíamos educar en la igualdad y no en las diferencias”, sostiene firmemente.

Actualizado 15/02/2017