Feb 10, 2016 | destacadas

Para la mayoría de las familias abastecerse con los productos básicos para vivir día a día constituye hoy una experiencia angustiante: resulta difícil llegar al supermercado sin sorprenderse al ver los precios en los carteles de los productos, que parecen volar más alto en cada vuelta que el consumidor hace por las góndolas.

“Todos los cortes y todas las carnes subieron alrededor de 20 pesos, y la venta a partir de noviembre ha bajado mucho, a nosotros un 50%. Los distribuidores habían anunciado que en enero iba a bajar y hoy en día no ha bajado nada”, indica a ANCCOM un empleado de una carnicería de Parque Patricios, ubicada en La Rioja al 2100. En tanto, en la misma cuadra, en una panadería, su empleado señala: “Si bien para fin de año aumenta siempre el precio del pan y de las facturas, la gente no dejaba de comprar nunca. Desde enero que vimos bajar la venta, por eso le dijimos al maestro pastelero que baje la producción de tortas, masas y todo lo que pueda no ser tan necesario. Estamos produciendo menos porque ya sabemos que vamos a vender menos”.

La recorrida llega a Balvanera. Allí, en una verdulería ubicada en Moreno al 2700, su dueño cuenta: “Si no sigo la corriente de subir ahora, me quedo sin pagar los gastos después, y si veo que no vendo la mercadería la pongo en oferta y sale al toque”. Mientras tanto, en un supermercado “chino” de avenida Córdoba al 2300, el cajero advierte que cuando aumenten los servicios, especialmente el de luz, deberán reflejarlo en el precio que va a verse en las góndolas.

Precios que vuelan

De acuerdo con un informe de consumo que releva la Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno de la Ciudad, la canasta de alimentos de primera necesidad para una familia porteña tipo integrada por dos adultos de 35 años en actividad, compuesta por un hombre y una mujer, con dos hijos varones de entre 6 y 9 años e inquilinos de vivienda, reveló un incremento de 4,22% en diciembre pasado. Esta cifra supera a la de la canasta total (3,25 por ciento), en la que se incluyen algunos servicios mensuales, y a la de la inflación informada por el mismo organismo, la cual registró una suba del 3,9% en el mismo mes. Se trata del mayor aumento de dicha canasta desde enero de 2014, período en que el anterior ministro de Economía Axel Kicillof había instrumentado una devaluación cercana al 20%.

El Centro de Estudio Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza todas las semanas un relevamiento de la economía argentina. Su director, Andrés Asiain, anticipó a ANCCOM que la inflación de precios en los alimentos registrada en enero de 2016, a nivel nacional, cerró con un alza del 4%, con lo cual, de seguir esta tendencia, el aumento de los bienes y servicios durante 2016 será el más alto en muchos años. Los guarismos han sido calculados a partir de un estudio sobre el precio de unos 20.000 alimentos que se comercializan en supermercados de todo el país.

Consultado sobre las razones principales de este aumento en los productos alimenticios, Asiain subraya tres: “La devaluación del 45%, la baja a cero de algunas retenciones, que va de la mano con la apertura y desregulación de la exportación (y que impacta sobre todo en la carne), y la destrucción de los organismos de regulación de precios, entre ellos, el desmantelamiento de las estructuras de la Secretaría de Comercio, que se encargaban de fiscalizar y de que los supermercados no se excedieran en la remarcación de precios”.

El informe del CESO demuestra una escalada de precios no solo en los bienes comestibles sino en otros productos básicos que se venden en comercios. Las mayores alzas se registraron en los rubros piletas (16%), electricidad e iluminación (14,6%), farmacia (11,9%), ropa de bebé (11,6%) y ferretería (10,2%).

El mismo estudio también señala que el costo de la canasta básica alimentaria por adulto para los últimos siete días de enero fue de 1.496 pesos, con una suba del 4% en el período de la primera a la última semana del mismo mes. Entre los incrementos más considerables se destacan las hortalizas (79%), las legumbres secas (32%) y las harinas de maíz (28%). Además, ese registra un aumento en los alimentos frescos (2,4%) y secos (2,9%), las bebidas (3,2%), los artículos para el hogar (5,4%, muchos de los cuales son importados), los productos de limpieza (3,8%) y perfumería (5,6%), y textiles (4,1%). Sobresalen como excepciones la baja en el importe de los quesos (28%) y los huevos (6%).

Martín Burgos es coordinador del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. De acuerdo con su diagnóstico económico, “la baja de retenciones impacta de lleno en el comienzo de la cadena inflacionaria. El favorecimiento al sector exportador de alimentos redunda en un impacto en los productos básicos, como maíz y trigo, y a partir de eso, en la producción de harina, fideos, polenta, entre otros, e incluso hay un impacto en la alimentación animal que repercute en el precio de la carne”. Y agrega que “el accionar del nuevo Gobierno es un error ideológico que no puede sostenerse políticamente a largo plazo. La quita del poder adquisitivo de los consumidores se ve reflejada en estos aumentos que no van acompañados de un aumento en los salarios. Y todavía falta la repercusión del aumento en las tarifas de servicios”.

Por otra parte, tanto Asiain como Burgos comparten la evaluación de que son los supermercadistas grandes quienes se ven beneficiados por el desmantelamiento de la estructura de regulación de precios. “Hay vía libre para aumentar los precios a su antojo sobre productos que no pueden ser reemplazados, porque todos necesitamos comer”, afirma Asian. Por su parte, Burgos explica: “La medida de Precios Cuidados fijaba al menos un precio de referencia para el resto de los alimentos”. Cabe aclarar que ese programa sigue existiendo, pero con muchos menos productos que antes.

Para Asiain el aumento de precios en general a mediano y largo plazo no termina beneficiando a la clase empresarial local, pues, “van de la mano de una disminución del consumo interno. Lo que ganan como mayor margen de ganancia empresarial lo van a perder en disminución del volumen de venta”. Por su parte, Burgos manifiesta: “Hay una política clara a favor del sector agroexportador sin obligación de liquidar los dólares en el Banco Central una vez que concretan la oferta, y recomponiendo la rentabilidad en un contexto internacional de bajo precio de la materia prima a costa del resto de la población. La prioridad era recomponer la rentabilidad de los grupos exportadores más tradicionales que en dos años vieron aumentar los costes de producción y mermar su ganancia por la baja de los precios de lo que exportaban y empresariales y llevar a cabo una política de redistribución de ingresos”.

El rol de la economía popular

La Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos (FOPAL) está conformada por cooperativas de trabajadores, familias y asociaciones civiles vinculadas a la elaboración e industrialización de productos alimenticios. Surgió en septiembre de 2012, luego de que sus integrantes tomaran contacto entre sí por la mal llamada “crisis del campo” de 2008. Su objetivo consiste en consolidar un sistema comercial alternativo, por fuera del control abusivo de las grandes firmas que hegemonizan la distribución y venta de alimentos en el país.

José “Tato” Beamonte dirige esta Federación que aglomera a representantes de nueve provincias. “La formación de precios no lo damos nosotros los productores reunidos en asociación y con estructura de economía solidaria, sino la da este modelo concentrado que viene de hace mucho tiempo, y que en este nuevo escenario se ha hecho todavía más fuerte”, declara a ANCCOM el dirigente mendocino. “Este modelo de economía concentrada deja en el fondo a los pequeños y medianos productores y no favorece la distribución de alimentos, todo lo cual repercute en el precio cuando vamos a comprar al supermercado”, denuncia Beamonte.

La mayor concentración de la industria y los canales de distribución redunda en una suba antojadiza de los precios que no beneficia necesariamente al productor: “Producimos con nuestra materia prima y le sumamos el valor agregado y cuando llega el producto a las góndolas termina siendo un 200 o un 300% mayor que el costo de producción. Nosotros mantuvimos los precios y en los casos de los productos primarios que subimos lo hicimos apenas un 15% y no lo que se está viendo en los supermercados”, explica el presidente de la FOPAL.

Los actores favorecidos son los grupos concentrados y las cadenas grandes de supermercados, pero Beamonte observa que la remarcación de precios es todavía más complejo: “Es una cuestión cultural más grande. El comerciante que tiene una verdulería va al Mercado Central a abastecerse y compra, para poner un ejemplo, un melón, que es el que cosechamos y envasamos en Mendoza, y lo paga a 12 pesos, y lo termina revendiendo a 60 o 70 pesos sin que haya habido ninguna razón para hacerlo”.

Beamonte critica el accionar de “la cadena de comercialización de supermercados y la cadena de proveedores de insumos para la producción de alimentos, grupos concentrados que monopolizan el producto, como el caso del vidrio, que está en manos de Cattorini Hnos. y Grupo Rigolleau”. El dirigente asegura: “Ambos están de acuerdo entre sí, y dicen cuánto hay que pagar y cuándo se entrega, y no queda otra porque son los únicos que abastece de ese material”.

Por su parte, Ignacio Vila, a cargo del área comercial de la FOPAL en la Ciudad de Buenos Aires y dice: “La quita en las retenciones no favorece a los pequeños y medianos productores sino a los grupos concentrados, que son los supermercados y la gran industria alimenticia. Estos grupos como La Serenísima les compran a los tamberos chicos y medianos y no les pagan más que antes, porque aprovechan su dominio sobre la cadena de valor, al ser los únicos que compran leche para la fabricación a gran escala”, y agrega: “Este mismo ejemplo se extiende a otros productos. La manzana que se vende a 40 pesos el kilo fue comprada por el intermediario o comercializada al productor a 4 pesos, y este no tiene alternativa que aceptar el precio que se le ofrece porque no hay forma de poder sacar su producto por otro medio”.

Respecto del desarme de los canales de control del nuevo Gobierno, Vila declara: “No es que la intervención del Estado es siempre exitosa, pero antes había una serie de medidas que ponían un tope al aumento de precio, como la política de fijar un precio de referencia que hoy es solo nominal, porque las cadenas de supermercados no le dan importancia. Cuando el Estado se retira de la puja de imponer precios es el mercado el que decide, y en el mercado hay actores y son los actores grandes los que terminan prevaleciendo e imponiendo su decisión. Y Argentina tiene una estructura muy concentrada: hay poquitos actores muy grandes y muchísimos actores muy pequeños”.

Actualizado 10/02/2016

Feb 10, 2016 | Entrevistas

Marisa Herrera es abogada especializada en Derecho de Familia, profesora de la UBA e investigadora del CONICET. Integró la Comisión de Reforma del Código Civil donde coordinó el grupo de familia, infancia y adolescencia. Participó del proyecto desde el momento inicial, proponiendo debates y discutiendo cada término: “El lenguaje no es neutro”. Su formación en derechos humanos le aporta una mirada especial: siente las luchas de las minorías como batallas propias.

En el equipo que organizó, se definieron temas tan sensibles como la adopción, los roles de los padres, el alquiler de vientre, las técnicas de fertilización asistida, las familias plurales, y los derechos de infancia. Siente que con la nueva normativa algunas luchas las ganaron pero en otras falta mucho camino por recorrer, como el caso de la gestación por sustitución, que quedó afuera de la legislación. No obstante, continúa dando batallas con la misma convicción que el primer día: “No hacer un código hipócrita”.

El Código Civil se cambió tras 144 años: ¿Cómo se pensó la reforma?

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto en febrero de 2011 creando una Comisión de reforma y fija de plazo un año de trabajo. Estaba integrada por tres personas: Aída Kemelmajer de Carlucci, Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti (dos miembros de la Corte Suprema de la Nación y una académica, que era de la Corte de Mendoza). Al poco tiempo, Aída me llama y me dice: “Quiero que estés conmigo coordinando el área de familia”. En marzo de 2012 entregamos el proyecto a la presidenta en un acto en el Museo del Bicentenario. Me acuerdo que cuando salí había chicos de los grupos LGBT muy emocionados y decían: “Gracias por el apoyo”. Y yo les dije: “No, este Código nunca hubiera sido lo mismo sin ustedes”.

Herrera tiene una visión particular de la ley, arraigada en su experiencia de trabajo. Está convencida de que siempre es mejor conocer los derechos. Y por eso la importancia de comunicar el nuevo Código, de acercarlo a la sociedad, de “transformarlo en vida cotidiana”. Para ella la norma no es solo un papel escrito con términos técnicos, sino un instrumento de lucha.

¿Por qué un instrumento de lucha?

La ley ha tenido un lugar distinto, un peso fuerte en los últimos años. Porque cuando hablamos de amplitud de derechos hablamos de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, de la Ley de Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género, del Código Civil. Y son leyes, ¿no? Entonces creo que el campo social aprendió que las leyes son un elemento muy fuerte de lucha y de ruptura. Y el Código Civil creo que tiene esa lógica. Me acuerdo que Ricardo Lorenzetti una vez que me dijo: “Ay, Marisa… ¿por qué quisieron dar todas las luchas? ¿Por qué regular la gestación por sustitución, (mal llamado alquiler de vientre)?” Y yo le dije: “Mirá Ricardo, siempre nos planteamos como equipo el no hacer un Código hipócrita. Si queremos que sea un Código que realmente dé respuesta a la realidad social, esto en Argentina pasa. El tema es qué lugar tiene que tener la ley: si silenciar, prohibir o regular”. Cuando hablábamos de gestación por sustitución, como un ejemplo -aunque después se quitó pero por otras cosas-, nos decían de todo.

Siempre decía que eso hablaba bien de nosotros: si generás tanta ruptura y tanta fricción, creo que por lo menos estás moviendo cimientos y eso implica algo bueno.

«El Código trata de hacerle más fácil la vida a la gente. Aquellos que tenemos una formación en derechos humanos siempre nos preguntamos qué es lo mejor en términos de libertad y para que la gente esté mejor».

¿Por qué finalmente cambió en la versión final el artículo que estipulaba el concepto de cuándo comienza la vida?

El artículo 19 fue uno de los grandes dolores que hemos tenido. Los que trabajamos en la parte de familia del Código Civil hubiéramos querido decir que “se es persona desde el nacimiento con vida”. Pero eso no lo hubiéramos podido hacer porque ni la propia Comisión de Reforma estaba a favor: ni Lorenzetti ni Higton; Aída sí. Por lo cual era un debate que en su momento no podíamos dar. Entonces dijimos: “No vamos a pelearnos e irnos y dejar todo”. Nos quedamos pero diciendo que el embrión no implantado (lo que hay en un tubo de ensayo), no es persona, sino que recién es persona cuando está transferido en la mujer. Propusimos esta redacción: “Se es persona desde la concepción, pero en el caso de las técnicas de reproducción asistida, desde que el embrión es transferido”. Cuando llegó el proyecto a debatirse en Senadores, en una alianza entre Negri Alonso (que es lo más conservador que tiene la Cámara) y Julián Domínguez, que también tiene un apego muy fuerte con la Iglesia católica, lo cambiaron, un poco también presionado porque tenemos un Papa argentino. Para mí eso fue terrible, porque yo que creo en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el embrión no es persona. Sin embargo, lo perdimos. De todas formas el nuevo Código tiene un montón de virtudes.

¿Cuál creés que debería ser el rol de la Iglesia en este tema?

La Iglesia Católica le ha hecho un daño a los que trabajamos en familia y en temas sociales. Primero por la culpa que inocula; por ejemplo esta idea del divorcio como algo negativo. El divorcio forma parte de la vida de las personas y mucho más hoy que vivimos una mayor cantidad de años. Yo siempre digo: mi abuela nunca se preguntó si era feliz con el tipo que tenía al lado, aunque la ninguneara, aunque la maltratara, aunque sea víctima de violencia. Tenía que estar con este tipo a cualquier costo. Y hoy tenemos por suerte la posibilidad de la libertad de seguir eligiendo y construyendo día a día el vínculo que uno tiene con el otro. Es más complejo, pero mucho menos hipócrita, porque es más real. Si seguís estando con el otro es porque realmente todavía hay algo, existe tela para cortar. La Iglesia se ha manejado por la culpa, por el “qué dirán”, por el “qué pasa con los chicos”, con miedos. La Iglesia tiene una visión más jerárquica, más verticalista, donde la mujer es la de cuidar y el hombre proveedor, tiene cosas muy estructuradas y muy rígidas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy.

Se destaca que el Código tiene una impronta de género y de igualdad: ¿qué visión de la mujer está encarnada allí?

Primero, ya no hay una madre principal y un padre periférico, ambos son importantes para la vida de los hijos porque ambos les damos a nuestros hijos cosas distintas, porque somos diferentes: sea hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, no importa. Y porque con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es obvio que le da de comer uno u otro, que lo baña uno u otro, o la persona que lo cuida. Esta mayor flexibilidad ayuda para que los chicos puedan entender a sus familias de hoy. El nuevo Código trae una visión mucho más compleja y de hecho una visión más igualitaria. A muchos años, va a ser preventiva de la violencia de género. ¿Por qué la mayoría de los casos de violencia familiar son de género? Porque son mujeres en estructuras estereotipadas y jerárquicas, donde no cumplen con lo que “deberían” cumplir porque “el hombre les manda”. Hay una visión del Código que se desconoce que es el efecto de transformación cultural que trae consigo. Porque el Código ahora no es solo para los abogados, al contrario, es para la gente, para el maestro, para el médico, para los periodistas…

Herrera tiene una visión particular de la ley, arraigada en su experiencia de trabajo. Está convencida de que siempre es mejor conocer los derechos. Y por eso la importancia de comunicar el nuevo Código, de acercarlo a la sociedad, de “transformarlo en vida cotidiana”.

En cuanto a adopción, ¿cuáles son los cambios más fuertes?

Creo que los mejores tienen que ver con los tiempos Los tiempos para los chicos son importantes porque hacen a su identidad. Si yo tengo un chico en un hogar un año o lo tengo siete años, su identidad es otra. Uno forja su identidad todos los días. Entonces es importante que se resuelva su situación: o que vuelvan con su familia de origen (o ampliada: una abuela, una tía), o se van a adopción, pero no puede ser que un chico esté años en un hogar bollando.

¿Cómo era antes y cómo es ahora?

Ahora hay que definir la situación de adoptabilidad, algo que antes no existía. Entonces tenés dos procesos bien marcados: el primero es trabajar para ver si es un caso de adopción, si es un caso de pobreza, o de una madre que no puede hacerse cargo porque está en estado puerperal y está realmente mal. Entonces trabajás primero con la familia de origen, porque no sabés si es un caso de adopción. Por ejemplo, si la madre pide plata en la calle, ese es un caso de políticas públicas, no de adopción. Hay 180 días para trabajar con la familia de origen, y si no, hay que decretar situación de adoptabilidad. Llamás a miembros del registro de adoptantes que ya están registrados y evaluados, y que tengan el perfil del chico: si es un recién nacido es fácil, pero si es un chico de dos o tres años o es un grupo de hermanos, a lo mejor no todos los que están en el registro son para ese chico.

Existe el deber y las facultades de elegir los mejores padres para este chico, y eso es algo muy complejo. Después hay un plazo máximo de seis meses de vínculo para ver si la persona que se eligió hace empatía, y ahí generás el proceso de adopción.

Además se incorpora el interés del niño…

Sí, eso es algo fundamental, ya lo dice la Comisión de Derechos del Niño, es una responsabilidad que tiene Argentina y responde a la lógica de proteger al más débil. En el Código Civil nuevo está muy fuerte la idea del vulnerable. Siempre un derecho es más a favor del débil. Por ejemplo: ¿quién se queda con la vivienda después de la ruptura en un divorcio? Aquel cónyuge más débil. ¿Quién puede pedir alimentos después de la ruptura?

El cónyuge más débil, pero no hablamos de “la mujer”. Después del matrimonio igualitario, hablamos del más débil, que en muchos casos puede ser la mujer, pero no siempre lo es.

El Código Civil también habla de preservar la salud de las personas y los lazos de la familia.

El Código trata de hacerle más fácil la vida a la gente. Aquellos que tenemos una formación en derechos humanos siempre nos preguntamos qué es lo mejor en términos de libertad y para que la gente esté mejor. Por ejemplo, si los chicos después de nacer a través de gestación por sustitución quedan sin inscripción, algo está mal, porque un chico que no está inscripto es un chico que no tiene vida en lo jurídico: no puede tener obra social, no puede tener prepaga, no puede tener asignación universal por hijo, no puede tener DNI, no puede tener nada. Históricamente se ha creído que los Derechos Humanos venían por el tema del derecho penal, que siempre fue el derecho más reactivo: el de la violación a los derechos a la libertad más fuerte. Después ingresaron al campo los del derecho civil. Todavía tenemos esa tensión: aquellos que tienen una visión muy legalista y creen que los derechos humanos no son para el derecho civil; y otros que creemos que la formación para el derecho civil implica tener una visión de derechos humanos.

¿Qué debates quedan por dar?

Muchísimos. El nuevo Código puede ser muy lindo, pero según es fundamental quién lo mira. La Justicia tiene una deuda pendiente: la generación, regeneración y oxigenación. La Justicia sigue teniendo una mirada muy conservadora.

Y pensando en la familia, ¿qué queda todavía sin protección?

Estamos en la parte donde la capacitación y comunicar bien el Código es un elemento central. Hay que sacarlo de lo jurídico: llevarlo a la escuela, a todos los ámbitos también. Todavía la brecha entre derecho y realidad sigue siendo fuerte.

Actualizado 10/02/2016

Feb 1, 2016 | inicio

“Resistir es seguir conectado con la vida”, asegura Horacio, de pelo blanco y anteojos. Se encuentra en Parque Centenario, en el Festival en apoyo a los empleados del Grupo Veintitrés (G23), realizado por los delegados y representantes de los trabajadores junto con el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Desde la organización, aseguran que son veinte mil las personas reunidas en el predio.

Unidos y organizados

La gente comienza a acercarse a las 14 del domingo. Con treinta grados de térmica, llegan madres con sus bebés en brazos, señoras en sillas de ruedas, personas de todas las edades con sus reposeras y termos para tomar mate, parejas de enamorados y enamoradas. Hacia las 19 resulta difícil transitar por el parque sin pedir permiso para pasar. La presencia de SiPreBa se hace notar: todos los trabajadores del G23 llevan puestas pecheras con el logo del gremio, que también está impreso en telas que cuelgan del escenario. Alrededor del parque flamean decenas de banderas de distintas agrupaciones políticas de izquierda, peronistas y kirchneristas, como también otras como la de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, los trabajadores de Télam y despedidos del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de La Nación.

Además de concientizar sobre el cese de pago de sueldos en la empresa de Sergio Szpolski y Matias Garfunkel, ahora en manos del grupo empresario correntino M de Luxe, el Festival tiene el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados. En el buffet organizado por los trabajadores, los productos tienen dos tipos de precios: uno oficial y otro solidario, para contribuir con la causa. Una segunda carpa anexa al puesto de comidas lleva escrita en aerosol la palabra “donaciones”, a la que gente de todas las edades se acerca con bolsas de supermercado llenas de alimentos no perecederos que son rotulados y guardados en cajas por mismos trabajadores.

El Festival tenía el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados.

El domingo también se trabaja

Malva Marani, una de las redactoras de Tiempo Argentino en la sección Sociedad, camina por el parque como muchos de sus compañeros llevando una urna verde en sus manos con un cartel que dice “Fondo de Lucha, #NoAlVaciamientodelG23?. Cuenta que desde que la empresa fue adquirida por sus nuevos dueños, ya incumplieron cinco veces la promesa de pagarles los sueldos de diciembre y el aguinaldo. La última noticia que recibió es que este martes abonarían los sueldos, mientras tanto sigue a la espera.

A las cuatro de la tarde se lo ve llegar a Ignacio Montoya Carlotto, a pie, por una de las entradas del parque. A último momento se anuncia su presencia junto a la de otros músicos y bandas que ya estaban confirmados como Las Manos de Filippi, Acorazado Potemkin, Liliana Herrero, Chango Spasiuk, Flopa y Bersuit Vergarabat. Los que no llevaron gorra al festival se ven obligados a improvisar una visera con las manos para ver a los intérpretes a medida que cae el sol por detrás del escenario. Liliana Herrero enuncia una propuesta antes de comenzar a tocar: “Hay que hacer nuevas músicas, nuevas poesías y nuevas palabras para que podamos pensar lo que nos está pasando hoy en día”.

Todas las voces

En los intervalos entre cada número musical se oyen mensajes grabados por distintas personas del mundo artístico y cultural en apoyo al festival, y a la vez otros colegas se hacen presentes por medio de saludos que son leídos por los delegados. Uno de ellos es un mensaje de solidaridad de parte de los trabajadores de Clarín, La Nación, Telefé y TN. Ante los silbidos de algunos asistentes, llega la aclaración desde el micrófono: “Todos somos trabajadores”.

También se sube al escenario Horacio Gonzalez, ex-director de la Biblioteca Nacional. Llama a una “reflexión acerca de las pautas publicitarias a quienes tuvimos conexión con el gobierno anterior”, y agrega que “este conflicto salarial tiene adosadas varias capas de un conflicto nacional profundísimo que involucra tanto al gobierno anterior como a este gobierno”. Por último, advierte que “sobre las espaldas de los trabajadores de este grupo periodístico que ha quebrado voluntariamente, se deposita una gran voluntad social y política”.

Como representante de Madres de de Playa de Mayo se presenta Taty Almeida, quién recuerda que “sin trabajo, hay hambre”. “Mejor ejemplo de lucha que las madres no existe”, murmura uno de los asistentes al evento. Se llama Marcelo y es el delegado de la dirección de música del Anfiteatro del Parque Centenario. Comenta orgulloso acerca de la solidaridad entre compañeros: “Los trabajadores ofrecimos nuestra ayuda para armar el escenario y también colaboramos poniendo a disposición los equipos para la organización del Festival”.

Contra el apagón informativo

En el festival solidario también están presentes representantes de medios alternativos. Entre ellos, Ezequiel, de La Izquierda Diario, explica que es difícil para los partidos minoritarios comunicarse con sus votantes, ya que sus luchas no se ven fielmente representadas por ningún medio grande. Por eso, además de tratar de armar sus propios medios de comunicación, considera que es imprescindible que no se abandone la calle y el contacto con las personas. En este sentido, el Chino, que está a cargo del puesto de la revista La Negra del Sur, advierte que es importante el contacto físico además del mediático y está seguro que, organización mediante, la capacidad de los distintos grupos sociales de representarse a sí mismos puede vencer al poder de los medios hegemónicos.

Susana y Héctor Preci están sentados hace horas a la sombra en reposeras con su perrita. Ellos vivieron el primer gobierno de Perón, y aseguran que recobraron la sensación de felicidad que recuerdan de aquellas épocas con la aparición del kirchnerismo. En cambio, el estado de cosas actual los encuentra en un estado de pesadumbre. “Igualmente yo sigo levantándome todos los días 45 minutos antes para comprarme Página/12 y poder seguir informado sobre lo que está pasando”, afirma Héctor y como consejo a la juventud asegura que hay que seguir luchando. Marcela Barrionuevo, que se encuentra en la plaza junto a su hija y a su nieta recién nacida, dice estar lista “para la revolución si hace falta”. Ella elige informarse por medios alternativos en Internet.

Dos vecinas de Caballito de cincuenta años toman mate, sonrientes, sentadas sobre el césped. Aseguran que parte de su conciencia sobre la manipulación de los medios sobre las personas tiene que ver con la influencia de sus hijos. Una de ellas se queja: “No hay más 678, no hay más Victor Hugo, ya no queda ningún medio que nos represente, ¡y los que opinan como ellos siguen todos funcionando! Yo me entero de lo que pasa gracias a las redes sociales”.

En distintas ubicaciones del Parque también se hacen presente otras agrupaciones, como la revista Enfoque Rojo, de divulgación de fotografías militantes que muchas veces no tienen lugar en los medios comerciales. También tiene su puesto la CORREPI, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, acercando su informe antirrepresivo 2015. En él se puede acceder a información acerca de casos de violencia institucional que tienen escasa o nula difusión.

Otro invitado sorpresa

A las ocho de la noche sigue llegando gente al Parque. En la entrada sobre Leopoldo Marechal se mezclan la tradicional feria del fin de semana con los trabajadores que llevan las urnas verdes para recaudar fondos, mesitas para afiliarse a distintos partidos políticos, puestos donde se venden DVDs de documentales de temáticas sociales y remeras con la consigna «Clarín Miente». De fondo suena «Los métodos piqueteros» cantado en vivo por Las Manos de Filippi.

Minutos después, antes del cierre del Festival en manos de Bersuit Vergarabat, aparece sorpresivamente Victor Hugo Morales en el escenario y realiza un breve discurso: “Estamos resistiendo, dando la cara, abrazándonos, en la plaza, democráticamente, respetando lo que siempre hemos dicho: hay que bancarse la democracia aunque nos duela”.

Feb 1, 2016 | Entrevistas

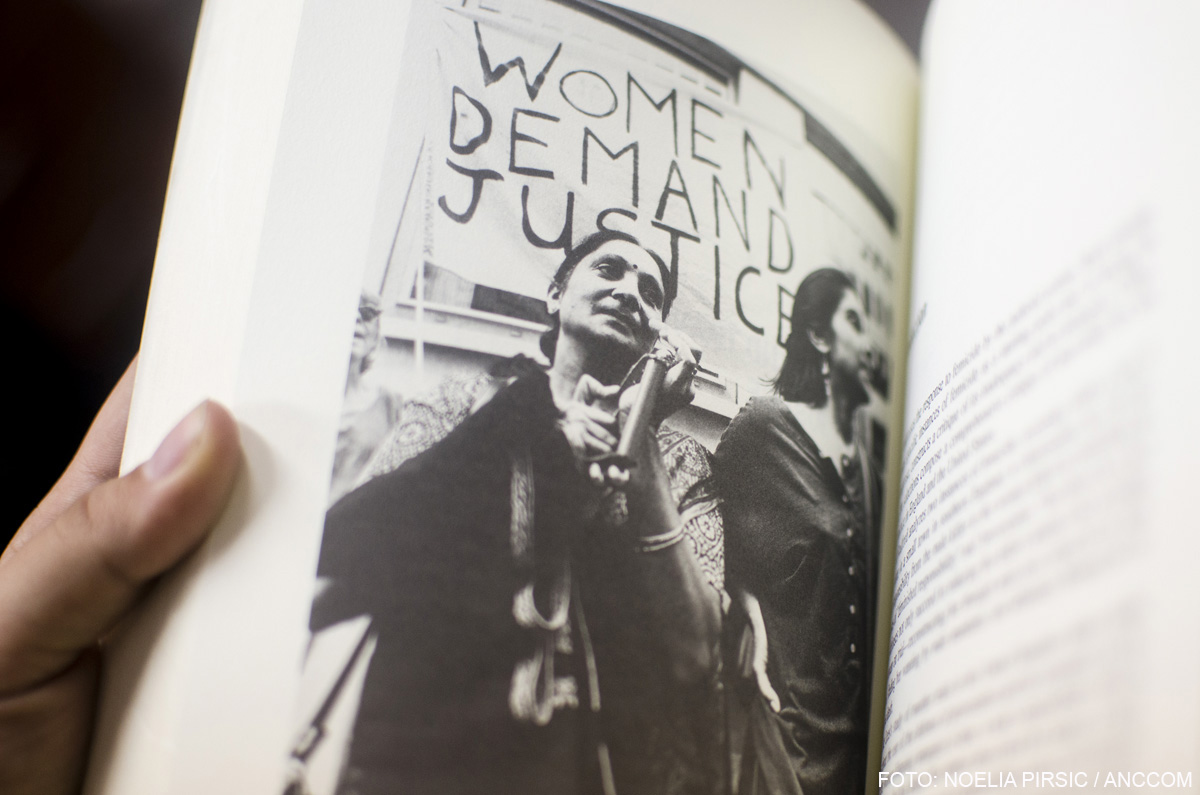

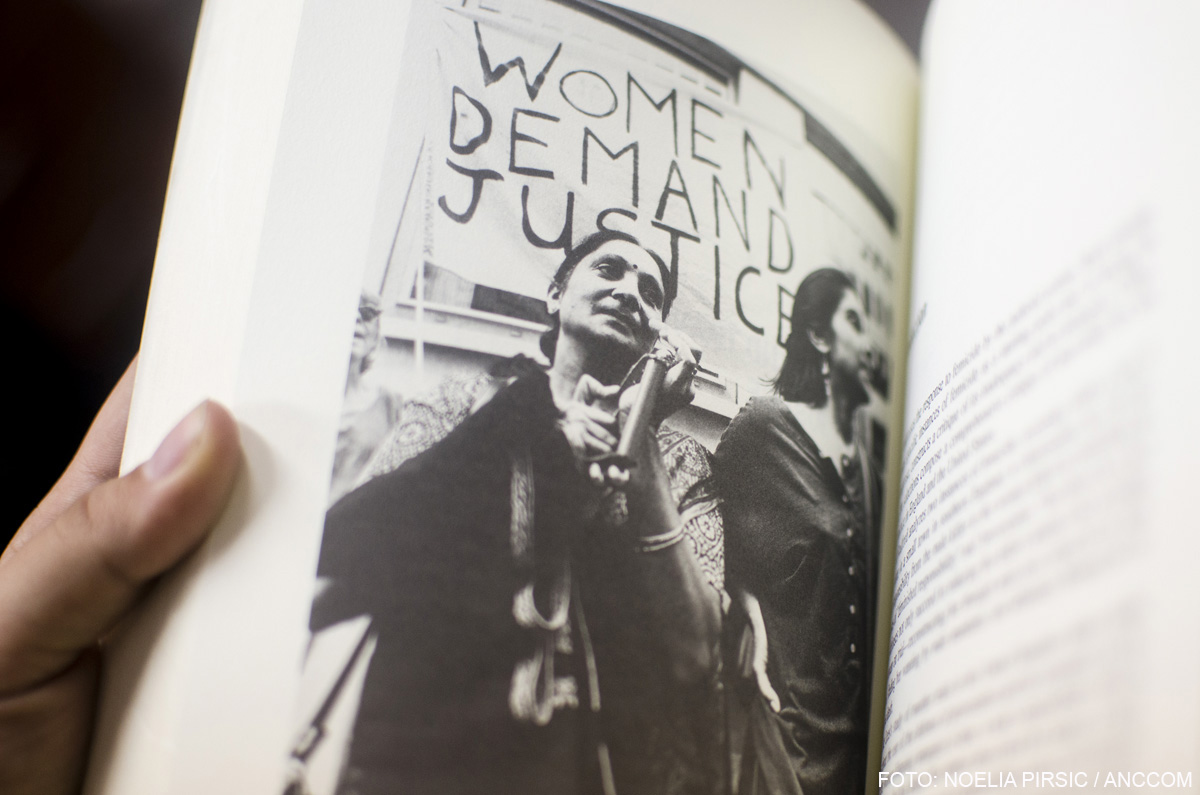

“Una relación tormentosa lindante con lo enfermizo”, “nada sucedió esa noche diferente a lo que venía sucediendo hace treinta y ocho años”, “una relación patológica”, “se sintió desbordado”, estos son algunos de los argumentos que miembros del Poder Judicial han utilizado para disminuir las penas en las condenas de varones acusados de femicidio. Sin embargo, cuando las imputadas son las mujeres, no sucede lo mismo. Ellas no son escuchadas, su discurso se vuelve objeto de duda y se ignora la violencia previa que han sufrido. Estas reacciones son ejemplo del sesgo sexista en el accionar del Poder Judicial, que se da tanto en la elección de las figuras jurídicas como en los juicios y en las condenas. A estas conclusiones ha llegado la investigación “Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo”, realizada por la abogada Marcela Rodríguez y la socióloga Silvia Chejter, quienes analizaron 144 sentencias de homicidios (consumados y en grado de tentativa) entre cónyuges y otras parejas durante el período 1992-2010. ANCCOM dialogó con Rodríguez, Master of Law por la Universidad de Yale y responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

¿Qué fue lo que las motivó a realizar la investigación?

Nos interesaba explorar cuál era la respuesta judicial ante los casos de femicidios y de homicidios de varones por mujeres. Partimos de una premisa: la justicia quiere mostrarse con “los ojos tapados”, como una observadora imparcial, neutral y objetiva. Sin embargo, los y las operadoras del derecho están atravesados por una cantidad de factores, entre ellos, el sexo, el género, la clase, etcétera. No es una cuestión biológica. Es decir, hay mujeres que tienen un discurso y un punto de vista que no necesariamente difiere del punto de vista de los varones como clase dominante. El sistema social está estructurado en históricas jerarquías y relaciones de dominación y subordinación entre los géneros. Esto es legitimado por el Poder Judicial, que a su vez lo refuerza. Quienes están en la Justicia (como en otras esferas de poder) tienen su mirada construida desde un punto de vista masculino, pero ello está ocluido bajo un velo de neutralidad. Cuando el paradigma de lo humano es un determinado grupo de varones, heterosexuales, sin discapacidades, blancos, de religiones dominantes, ello se esconde en la neutralidad y objetividad del derecho; este ángulo de visión por ser dominante no se identifica como un punto de vista sesgado. Y esto claramente se expone en las sentencias, las prácticas y los discursos judiciales. Buscamos indagar sobre estas cuestiones. No se trató de un análisis cuantitativo. Lo que nos interesaba era distinguir el impacto diferencial de la respuesta judicial en relación con varones y mujeres. Vos podés tener una norma, en apariencia neutral, pero que tiene un resultado diferencial y su aplicación perjudica a las mujeres en relación con los varones. El feminismo ha detectado que mujeres y varones son percibidos como entidades del ser, ontológicas y no como construcciones epistemológicas. Esto también estaba en juego. Además, en algunos casos había discriminación no solo por género sino también por clase social y etnia porque las categorías se cruzan. Había que leer mucho entre líneas, la discriminación no siempre aparece manifiestamente en una pena, o en el resultado favorable o desfavorable de una sentencia.

¿Cuál fue la metodología?

Nos concentramos en el discurso y en las resoluciones que toman los jueces para llegar a las condenas, las absoluciones, los tipos jurídicos elegidos, las penas aplicadas. Pero fundamentalmente en los argumentos que desarrollan los jueces. Hicimos esta investigación antes de la reforma del artículo 80 del Código Penal. Por lo tanto, lo que teníamos originalmente como objeto era la identificación y recolección de homicidios agravados por el vínculo conyugal para su posterior análisis. La forma de recolección de las sentencias no fue seleccionar determinados casos especiales, en el sentido de buscar casos paradigmáticos de discriminación porque eso te da una muestra sesgada desde el punto de partida. Recolectamos todas las sentencias de homicidios de varones a mujeres y de mujeres a varones porque esa es la manera de detectar los sesgos discriminatorios del sistema. Fuimos viendo que muchos casos que surgían en nuestro relevamiento tenían que ver con otro tipo de parejas, las que no estaban casadas y que era un número mayor que las que tenían vínculo conyugal y decidimos que no podíamos excluir esas sentencias de la investigación. En la medida que seguíamos haciendo este relevamiento, detectábamos que había otras situaciones en las que no había homicidio consumado pero había tentativas de homicidio, que también eran relevantes para la investigación. En estos casos también se observaba discriminación, por ejemplo, esto se evidenciaba al conducir el caso al tipo de lesiones en vez de mantenerlo como tentativa de homicidio.

¿Era una manera de minimizar la violencia?

Exacto. La violencia era minimizada, invisibilizada, pocas veces se le otorgó su real dimensión y relevancia en los casos en estudio. Esto es una cuestión que surge de aplicar una metodología feminista, que consiste en mirar la realidad de la vida de las mujeres (o en este caso las muertes), cuáles son las experiencias, las respuestas del sistema y a partir de allí hacer teoría. No se puede hacer teoría de la nada y tratar a la fuerza de insertarla en la realidad. Una tiene incorporada esta metodología y de la misma manera que una debe decir desde dónde está parada, la metodología también tiene que ser expuesta.

El Poder Judicial tiene una concepción totalmente diferente del lenguaje de la que tiene el feminismo, para el cual el lenguaje es vehículo de estereotipos de género y de percepciones diferenciadas de los géneros.

Para el derecho, el lenguaje es una forma de poder, tiene sus jergas propias y los operadores no abren este discurso. Pasa lo mismo, muchas veces, con el discurso médico. Mantener la distancia, el poder. El derecho es muy cerrado en este sentido, sólo abogados y abogadas tenemos la facultad de cubrir determinados roles, nadie más. Las facultades de Derecho no ayudan a abrir el lenguaje, a exponer sus sesgos discriminatorios. Este es un lenguaje que resulta ajeno para quienes son víctimas de un delito o de un crimen de género. Los jueces dicen que analizan hechos, como si los hechos les vinieran dados objetivamente por la realidad, cuando lo que sucede es que los jueces construyen los hechos, los fijan, los eligen, determinan cuáles van a ser relevantes y cuáles no. Y cuando constituyen determinados hechos como relevantes, esto define la resolución del caso.

Y en esa construcción pueden dejar de lado hechos importantes…

Si, por ejemplo, cuando hay violencia previa contra las mujeres y la desconocen o tergiversan, esto distorsiona absolutamente el resultado. La tentativa de homicidio puede ser conducida a lesiones. Si hay un caso donde una mujer mata al marido en una situación de legítima defensa, el historial de violencia previa debería ser expuesto y tenido en consideración a los fines de cómo van siguiendo los distintos pasos de la investigación y de la propia resolución del caso. Si desde el comienzo se desconoce, o se excluye un historial de violencia, ya no se investiga. Negar determinadas situaciones de violencia o del contexto puede cambiar el resultado del caso. Del mismo modo, cuando el historial de violencia previa desencadena el femicidio, con una larga culminación de hechos violentos que los jueces ignoraron y así aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación. Una aclaración relevante: el artículo 80 del Código Penal tenía el inciso 1 de agravados por el vínculo. El último párrafo del artículo dice que en aquellas circunstancias extraordinarias de atenuación el juez puede aplicar la sentencia de ocho a veinticinco años de homicidio simple. Esto ha sido argumentado y aplicado de un modo absolutamente desigual en relación a mujeres y a varones. La otra cuestión es cómo los jueces eligen y cómo valoran las pruebas. Quizás el ejemplo más obvio son los testimonios de las mujeres; sean víctimas o imputadas, lo habitual es falta de credibilidad por parte de los jueces. Existía la categoría de “mujer mendaz”, ahora la versión más moderna es averiguar si es “fabuladora”. Sin embargo, respecto de ningún varón que va a denunciar el robo del estéreo del auto se va a pensar que está fabulando o que pretende engañar al seguro.

¿Es un concepto que está solo asociado a las mujeres?

Sí, y sobre todo en delitos de género, como violaciones o violencia en el ámbito familiar. No solo los testimonios de las mujeres son desvalorizados sino que cuando otra persona da testimonio a favor de lo que sostiene esa mujer cae en los mismos mecanismos, se cree que es una mentirosa. Ahora, cuando el testimonio es de una persona que atestigua a favor de un varón, le creen. Hay un caso que es increíble. Dos hijas de una mujer escucharon lo que sucedía en la pieza de al lado, los gritos y alaridos de la madre cuando la estaban asesinando. Los testimonios son justamente lo que se puede percibir con los sentidos. Sin embargo, en el juicio dijeron que eran testimonios de oídas. O no dan valor a testimonios de familiares de las mujeres. Pero a los familiares de los varones siempre les creen. Una de las cuestiones en las que nosotras nos centramos es en el tipo de argumentaciones y muchas veces esas argumentaciones toman como probanzas aquello que dictaminan los peritos. Aún en casos en que obviamente esas pericias presentan problemas graves, las toman igual en consideración para justificar el resultado al que quieren arribar. El otro punto significativo es la selección de la norma que van aplicar los jueces; por ejemplo, si es tentativa de homicidio o lesiones, si deciden que es un homicidio atenuado o agravado. Esta selección puede dar lugar a una gran arbitrariedad, lo que hemos identificado en un número significativo de sentencias. Así, se consideraba que no se aplicaba la norma que agrava el homicidio cuando hay un vínculo conyugal porque la pareja estaba separada de hecho, aunque en la práctica el marido casi viviera en la casa. La última de las etapas es la interpretación que hacen los jueces de las normas. Y ahí se desarrollan estereotipos y respuestas discriminatorias. Se muestra el paradigma de cómo se construye el derecho desde un punto de vista del poder dominante en una sociedad de supremacía masculina, oculto en los velos de la neutralidad y objetividad. El problema es que este punto de vista, por ser dominante, es muy difícil que sea confrontado por otro punto de vista porque al ser dominante se vuelve ontológico.

¿Cuáles fueron los principales sesgos sexistas que encontraron?

Entre las cuestiones que se reiteraban en casi todas las sentencias -ya fuera homicidios de varones a mujeres o de mujeres a varones-, se destaca la existencia de un historial de violencia previa. En algunos con condena previa, en otros con medidas de prevención y en otros donde no había ninguna respuesta ni constancia judicial pero era traído en el juicio por la declaración de los testigos. Ahora bien, los tribunales, en general, ignoraban la violencia, la minimizaban, la invisibilizaban o la tergiversaban. Incluso la han utilizado para atenuar la pena aplicable al homicida. Por ejemplo, le aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación porque era violento. Esto trajo como consecuencia que los casos agravados por el vínculo pasaran a tener la pena del homicidio simple. Había muchas situaciones en que se desplazaba la culpa a la víctima. Por ejemplo, un varón que tenía una amante, ella le dijo que iba a hacer pública la relación y él la mató. Y dijeron que ella iba a arruinar una familia cuando el que la arruinó fue el marido al tener una amante. Es una discriminación manifiesta. Otra situación típica es justificar al hombre por la mera creencia de infidelidad o que mató a la mujer porque sentía que se le iba algo propio. En los casos en que las imputadas eran mujeres esto no pasaba. Cuando se trataba de varones, cualquier tipo de situación que los hiciera temer la pérdida del control y el dominio sobre las mujeres era un desencadenante posible para el homicidio. Cuando las mujeres cometían homicidio eran situaciones de autopreservación, de protección. Otro de los puntos salientes que revelan las sentencias es la falta de la obligación de actuar con la debida diligencia del Estado. Uno de los deberes que tiene el Estado es actuar para prevenir, reparar y sancionar las violaciones a derechos humanos y en los casos de violencia contra las mujeres eso está reforzado por la Convención de Belém do Pará y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un deber estricto, específico, pero no se cumple. En las sentencias ni siquiera se mencionaban estos instrumentos. Esto ha cambiado un poco en los últimos años. A partir de una mayor visibilización de casos, estos instrumentos se mencionan más en las sentencias. Esto es, se aplica en los casos que llegan en instancias más graves, pero todavía la prevención no es una de las prioridades. La efectiva vigencia del cumplimiento de la obligación de debida diligencia es una de las grandes deudas.

¿Cómo repercutió la reforma del artículo 80 del Código Penal?

El inciso 1 del artículo 80 es una de las reformas más importante porque alcanza la mayor cantidad de situaciones de femicidio. Se incorporan vínculos, no sólo de cónyuges sino ex cónyuges, parejas de cualquier índole, con o sin convivencia, novios, amantes, etc. Al comprobar el vínculo ya es aplicable la agravante. Y, además, acotamos la discrecionalidad del último párrafo del artículo, que explícitamente se dispone que no se pueden aplicar las circunstancias extraordinarias de atenuación en aquellos casos en que hubo violencia previa. Y ahí se evita la reconducción a la pena del homicidio simple. Si el hombre fue violento no es una circunstancia extraordinaria sino habitual. Estos suelen ser conocidos como femicidios íntimos. El inciso 11 es lo que se conoce más habitualmente como femicidio, es el homicidio a una mujer perpetrado por un hombre cuando mediare violencia de género. Diana Russell identificó la naturaleza política del femicidio, que es un concepto antropológico, social, político, cultural. Por ello no se puede reducir a un mero tipo penal. Es una dimensión política y social, no son hechos aislados, insulares, cometidos por hombres psicópatas, enfermos, sino que es un continuum de violencia de género y alcanza diversas situaciones que finalmente terminan en el femicidio. En síntesis, es la muerte de una mujer por razón de su género. La Convención de Belén de Pará marca que la violencia de género es producto de la desigualdad histórica y estructural entre varones y mujeres, hay un desbalance de poder. No estamos hablando de un varón más grande, más robusto, que mata a una mujer físicamente más pequeña. Es una cuestión social, un sistema estructural de relaciones de poder. Por eso no se trata de una desigualdad que deba probarse caso por caso. El inciso 12 es el que contempla el homicidio que se comete sobre otras personas con el objeto de hacer daño a la mujer, son femicidios vinculados. En el momento de la sanción de la ley, hubo varios casos de varones que habían matado a los hijos o a los familiares. Existió una discusión respecto de poner la palabra femicidio o no. El potencial político, social, cultural, antropológico que tiene el concepto de femicidio cae en un reduccionismo si hay que traducirlo en un tipo penal. Finalmente, el artículo 80 tiene impacto en los artículos de lesiones, donde también se aplican los agravantes del artículo 80. Esto es sumamente importante a los fines de intentar prevenir la violencia, porque la justicia debe responder más adecuadamente en los historiales de violencia previa, en los episodios previos que suelen constituir lesiones, antes de que llegue a un resultado letal.

¿Qué se debería hacer para que la gente que compone el Poder Judicial tenga una perspectiva de género más amplia?

A mediados y fines de los años 90 yo trabajé con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en capacitaciones a juezas y jueces de nuestro país y diversos países de América Latina y el Caribe. La experiencia me permitió aprender que se requiere no solo de la transferencia de conocimientos sino del cambio de actitudes, de sensibilización, lo cual es más difícil aún. En ese momento algunos jueces no conocían los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora esto cambió, se han difundido, existieron cursos diversos. Pero las cuestiones más complejas que identificamos en la investigación tienen que ver con un problema de prejuicios mucho más acentuado. Esto obliga a abordar el problema desde diversos ángulos, que implique trabajar con equipos interdisciplinarios, y no sólo trabajar con los jueces y juezas sino con quienes son funcionarios y empleados en el Poder Judicial. Algunas de estas medidas se están tomando. Creo que se debe evaluar los resultados de esas medidas y en su caso aplicar las reformas que sean necesarias. La difusión de las sentencias, sus responsables, las argumentaciones, también tiene un rol importante si es tomado seriamente en cuenta y no a los fines de meras medidas reactivas que no abordan los problemas de fondo. Quizás en algunos casos habría que ser más proactivos en relación con sancionar a quienes actúan cometiendo determinado tipo de faltas graves sistemáticamente respecto de los derechos humanos de las mujeres. Los jueces tienen un enorme poder sobre la vida, la libertad, y en este caso los derechos más fundamentales de las mujeres, incluido el de una vida libre de violencia. Este inmenso poder conlleva una inmensa responsabilidad de la que deben ser conscientes. Además, las universidades también deben incorporar entre sus materias una perspectiva de género, y no solo mediante algunos cursos aislados.

¿La investigación va desde 1992 a 2010, la tendencia se mantuvo siempre?

Llegó un punto en el cual la lectura de sentencias era reiterativa, encontrábamos los mismos patrones, las mismas respuestas. Efectivamente, percibíamos que si leíamos diez sentencias más iban a repetirse muchas de las cuestiones que analizábamos, más impacto diferencial, más invisibilización o minimización de historiales de violencia, más discriminación en detrimento de los derechos de las mujeres.

Ene 23, 2016 | inicio

“Nosotros vivimos en un estado elevado de conciencia”, afirma Pablo, uno de los organizadores de la Cata Copa de Cultivadores Cannábicos (CCCC) mientras observa las dos mesas largas que reúnen a las noventa y dos personas que presentaron sus flores de marihuana –denominadas “cogollos”- para ser saboreadas y juzgadas durante la jornada. Son las cuatro de la tarde de un sábado soleado de octubre y recién van por la cuarta de un total de seis rondas de degustación que definirán quién es el dueño de la mejor planta del año.

Pablo y su compañero -apodado Puro Humo- se encargan desde hace cinco años de organizar este evento. Para participar, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis, especificando si fue cultivada en interior o en exterior –indoor o outdoor-, o una extracción de un gramo de aceite de marihuana.

Durante el certamen, las mejores muestras son evaluadas por los cultivadores, y el resto se reparte entre los demás asistentes que se dividen entre los invitados de los participantes y distintos actores del canna-business, el negocio del cannabis: dueños de grow shops, miembros de las publicaciones especializadas Haze o THC y representantes de bancos de semillas. Este año se reunieron aproximadamente cuatrocientas personas de Buenos Aires y del interior argentino, e incluso algunos extranjeros, como el caso de una comitiva de uruguayos que llegó en un micro de larga distancia. “Son todos gente de confianza. Si en un grow tenés un cliente que sacó una buena flor ese año, le decís que la guarde para la Copa, y de ese modo tu negocio queda bien representado, porque vos le estás enseñando a ese cliente”, explica Francisco –así lo llamaremos a los fines de esta nota-, que cultiva comercialmente desde hace ocho años, ha tenido plantas premiadas y se refiere a sí mismo como un plantero.

Para participar de la Copa, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis.

Marcelo viajó desde la capital de Córdoba para asistir al evento por primera vez. Vive solo y trabaja como decorador de interiores, pero le dedica mucho tiempo de su vida a sus plantas. Ocasionalmente vende algo de su cosecha, pero no representa gran parte de su ingreso. En su mochila lleva una cámara de fotos con imágenes de su jardín y de libros de medicina cannábica que mandó a traer de España. Enviar la muestra desde su ciudad para participar en la Copa implicó un trámite bastante singular: “Hablé por teléfono con el organizador y me dijo que la mandara por correo. Entonces la metí en una cajita, la envolví con film, le puse café, la volví a envolver con más film, le puse pescado, y funcionó”, comenta entre risas. Su próxima meta es la hidroponia: un método de cultivo en una solución de agua y nutrientes, que requiere un mayor conocimiento técnico.

Las coordenadas de la Copa no se dan a conocer hasta la noche anterior a la reunión. En la tarjeta de la entrada, que lleva impresa la imagen de un tricoma –una especie de protuberancia que le aparece a la planta en el momento de su cosecha-, se cita al artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

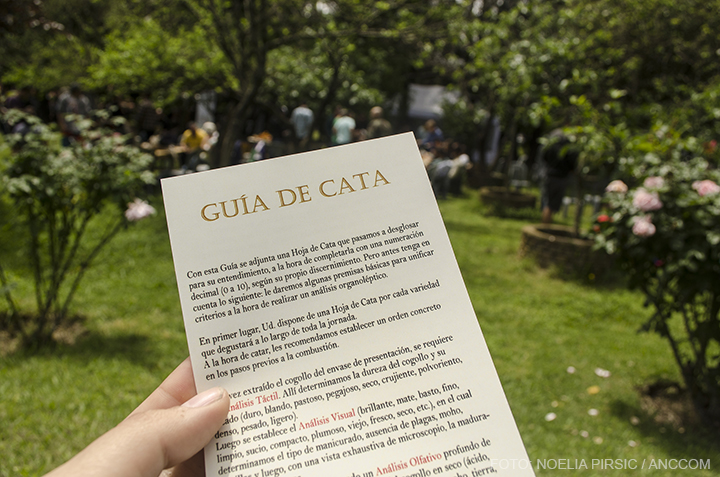

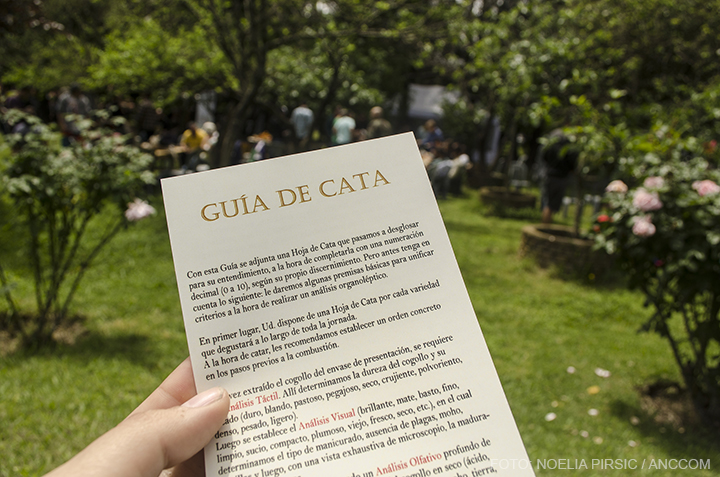

Momentos antes de la degustación se reparte un manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos.

La travesía para llegar al evento comienza a las nueve de la mañana de ese sábado. En distintas esquinas de Buenos Aires se encuentran reunidos varios grupos de personas con lentes de sol a la espera de un transporte que pasará a buscarlos para ir hacia un lugar misterioso en el oeste. A las diez de la mañana todos están subidos al vehículo y, no bien cruza la General Paz, el conductor de rastas exclama: “Ahora sí, ¡bienvenidos al Perla Negra! Ya se puede fumar, y espero que llegue algún finito para el chofer”. Segundos después, el micro es invadido por humo y risas.

Al ingresar a la quinta, se ve un grupo de cocineros haciendo el repulgue de varias docenas de empanadas que en breve estarán listas para satisfacer el primer bajón, el momento en que las propiedades del cannabis hacen que el cuerpo reaccione con hambre. Entre los árboles hay mesas con kiwis, frutillas, peras, manzanas, mandarinas, bananas. En un cartel se lee la consigna: “Vegetarianos, por favor anunciarse a las camareras”. Hay muchas bebidas pero muy poco alcohol: “No hay porque no se consume, no porque no se venda. Yo tomo vino en casa, pero tomar en una Copa nos resulta contradictorio porque para nosotros el alcohol es una droga clase uno, y la marihuana debería ser clase cuatro”, declara Francisco.

La diferenciación de los estupefacientes en categorías parte de la polémica Convención Única de las Naciones Unidas de 1961, que divide a las distintas drogas en cuatro listas o clases: las de la primera son las consideradas más peligrosas y por lo tanto están prohibidas. En esta se incluye al cannabis, junto con otras sustancias como la morfina, la heroína y la cocaína. Según afirma el periodista Emilio Ruchansky en su libro Un mundo con drogas: “El preámbulo de la convención antepone la necesidad de prevenir el ‘uso indebido de estupefacientes’. No hay distinción en lo indebido, solo la forma de obtención. Da lo mismo si es ocasional o experimental o si configura un padecimiento crónico”.

El lugar de realización de la Copa es un secreto hasta la noche anterior a la reunión.

Hay otras dos Copas en Buenos Aires en el mes de julio que se realizan en boliches. Una es organizada por la revista Haze –La Copa CABA– y otra por THC –La Copa del Plata. En esas ocasiones, todos se presentan a trabajar: cada grow shop pone su stand desde temprano y se arma una feria. En cambio, la CCCC no admite stands, la única participación comercial se da a través de los premios que se entregan –que son donados por empresas del canna-business– y prácticamente no hay publicidad. Los principales ganadores se llevan también una obra de arte hecha por una mosaiquista uruguaya.

Poco después del mediodía comienza formalmente la degustación. Momentos antes se reparte un Manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos. Los cultivadores que presentaron su muestra evaluarán la selección que surgió de la pre-cata realizada días antes, y los demás invitados formarán parte de la “Sub-Copa”. Mientras tanto, se puede seguir disfrutando de los juegos que están dispuestos a lo largo y ancho del enorme jardín rodeado de árboles: una cama elástica, metegol, mesas de ping pong, tejo, hamacas, algunos incluso deciden tirarse a la pileta porque el sol empieza a pegar fuerte.

John, un cultivador estadounidense que reside en Argentina, está sorprendido de que exista un encuentro como este: “En mi país no es fácil hacer estos eventos porque la gente te hace una demanda por cualquier cosa”. Sin ir más lejos, en la Seattle Hempfest, un festival cannábico que se celebra en Washington, hace falta firmar una extensa declaración legal antes de ser admitido.

La Copa no admite stands y prácticamente no hay publicidad, a diferencia de las catas organizadas por las revistas especializadas.

Durante nueve horas circularán empanadas fritas, sándwiches de carne y de miga, tortas, papas fritas, café, gaseosa y más frutas de estación. En tanto las camareras reparten, los integrantes de la organización distribuyen pequeñas bolsas ziploc con cogollos y un formulario para poner puntaje a cada muestra.

¿Cómo hace el jurado para evaluar las flores? En este punto se diferencian los amateur de los que forman parte del negocio. “Ahí se juega un poco del know-how de cómo trabajar en esos lugares. Yo voy a exposiciones en donde tengo que cerrar negocios de miles de dólares, y los tengo que cerrar en ese estado. Vas desarrollando una tolerancia al THC que en un momento te permite trabajar”, comenta Francisco.

La mayoría de los productores que participan del evento no cultivan profesionalmente; para algunos es un segundo trabajo, para otros un pasatiempo.

Recién a las ocho de la noche se dan a conocer los resultados. La planta ganadora triplicará su valor y probablemente sea subastada en privado en otro momento. Los que se llevan los primeros premios, salvo raras excepciones, son personas que se dedican al cultivo comercial de cannabis y así satisfacen el gusto exigente de los compradores de flores.

Muchos de los productores que pertenecen a este circuito tienen un empleo formal y plantar es su segundo trabajo, otros lo consideran un hobby. Los que venden están intentando vivir de lo que les gusta, y a veces también lo consiguen colaborando en alguna publicación cannábica, trabajando para un grow shop, u organizando un evento como este. “No queremos salvar al mundo, no nos interesa la política tampoco”, afirma Francisco con contundencia: “La mayoría de nosotros –completa- lo único que quiere es tener el mejor sistema de hidroponia, y poder pagar el alquiler”.

En nuestro país, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Para los cultivadores de la Copa, hay una diferencia entre quienes respetan la planta y los que solamente ven el negocio.

Si bien el clima es festivo, también hay tristeza por los compañeros que no están presentes ya que su faceta como cultivadores comerciales o importadores de semillas les trajo problemas legales. “Existe un muy buen abogado penal que podemos llamar pero, aunque es pro-faso, no se olvida de que vendés y te pide 40 mil pesos para sacarte”, se queja Francisco. “Nosotros trabajamos con el riesgo constante de que te revienten la casa, te pateen la puerta, llegue la brigada y te diga que trabajás para ellos. Y el siguiente riesgo es la cárcel. Cultivar implica asumir ese riesgo”.

En Argentina, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Entre los cultivadores realizan una distinción: “Para nosotros el narco es la persona que no le aporta a la comunidad, y solo vende, no le gustan las plantas. No se cuelga a hacer un gajito de algo que encontró por ahí. El narco no respeta la propiedad espiritual de la planta, solo le interesa su faceta comercial, solo vio el business”, argumenta el plantero.

A las nueve de la noche, el micro ya está listo para volver. El conductor de rastas se sienta al volante y los pasajeros se acomodan. Antes de arrancar aparece Puro Humo agitando una cesta llena de golosinas que irá repartiendo para endulzar el viaje de regreso a la otra realidad.