Ago 25, 2016 | inicio

El frío no los congeló. O sí, pero no los paralizó. Miles de argentinos hicieron de la calle nuevamente su escenario de lucha, porque a la falta de trabajo y a los sueldos disociados de la inflación, se sumaron los tarifazos de agua, gas y luz. El 14 de julio y el 4 de agosto de este año, en distintas ciudades del país, se hicieron “ruidazos” para reclamar por el aumento en los servicios públicos. Pero no solo la calle fue un espacio de disputa: también lo fue la justicia. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien anuló las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que establecían la suba de precios en el gas. Pese al recurso extraordinario presentado por el gobierno para apelar esa decisión, la Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó el pasado jueves 18 de agosto la suspensión definitiva del tarifazo para usuarios residenciales y la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito previo para programar el nuevo cuadro tarifario que -advirtió en el fallo- deberá tener en cuenta los criterios de razonabilidad y gradualidad. La fecha de la audiencia, según anunció esta semana el gobierno, será el 16 de septiembre. Cooperativas, fábricas recuperadas, pymes, clubes de barrio y otras entidades que pueden cerrar sus puertas por la imposibilidad de pagar los valores actuales de los servicios, quedaron afuera. Por eso, muchas de ellas ahora piensan en comenzar el camino judicial.

El amparo

Los amparos a los tarifazos de luz y gas fueron presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Según explicó Mariano Lovelli, abogado y presidente de CEPIS, al presentarlos desde una ONG –y no como particulares que representan el interés individual– pudieron iniciar el litigio como un proceso colectivo de alcance nacional. “Nos reunimos con distintos sectores que estaban preocupados por la suba de tarifas. Vimos que se podía presentar un amparo y con un grupo de abogados lo armamos. Después se sumó otra asociación que se llama Consumidores Argentinos”, dijo Pedro Sisti, abogado y secretario de CEPIS.

El amparo al tarifazo del gas fue presentado la primera semana de abril. El fundamento en el que se basaron los abogados de CEPIS fue la falta del requisito de audiencia pública previa que establece la Constitución Nacional para efectuar cualquier tipo de modificación en la tarifa de servicios. “Es decir, las resoluciones del Ministerio de Energía que impusieron el tarifazo se hicieron de manera intempestiva, sin haber realizado antes este mecanismo de participación ciudadana”, consideró Lovelli.

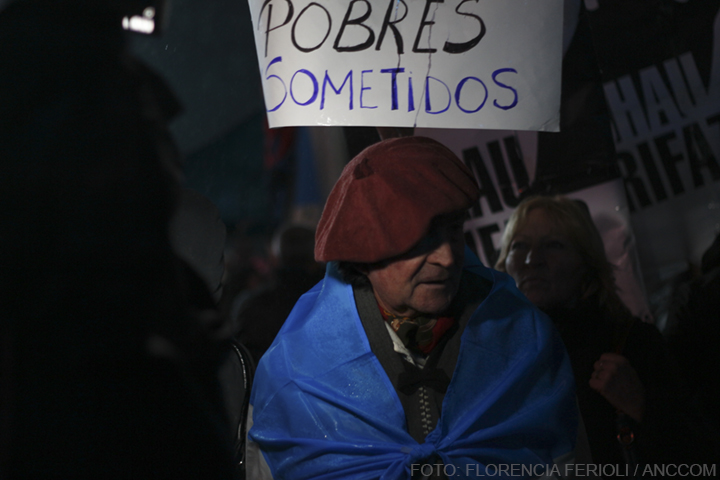

Riudazo contra el tarifazo en Plaza de Mayo.

La acción de amparo se inició y tramitó ante un juez de primera instancia, y recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de La Plata. Según detalló Lovelli, el juez rechazó el amparo en su sentencia, pero ordenó al Estado a que realice en un plazo de 20 días una audiencia pública para cumplir con ese requisito “bajo apercibimiento de retrotraer el valor de las tarifas previo al dictado de estas normas que generaron el tarifazo”, aclaró el presidente de CEPIS. Frente a esa decisión, las dos partes en litigio apelaron: “Nosotros porque consideramos que son nulas las resoluciones que se dictan sin haber dado cumplimiento al requisito de la audiencia y el Estado porque la sentencia lo obligó a llamar a audiencia en un lapso que consideró muy breve”, explicó Lovelli. Y continuó: “En la apelación intervino la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el día 7 de julio dictó sentencia haciendo lugar a nuestro planteo. Declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y ordenó retrotraer los valores al 31 de marzo de este año”. El Estado apeló esta sentencia a través de un Recurso Extraordinario Federal y la Cámara aceptó esa apelación para que la Corte intervenga, pero manteniendo la plena vigencia del fallo que anuló el tarifazo.

“El fundamento del Gobierno para apelar fue que consideró que no era necesaria la audiencia pública porque son aumentos transitorios. Nosotros sostuvimos todo lo contrario: para hacer cualquier tipo de modificación tarifaria, sea transitoria o permanente, tiene que necesariamente llevarse a cabo este procedimiento que está establecido en la Constitución”, advirtió Lovelli.

Pedro Sisti también desestimó el argumento que había presentado el oficialismo: “En la energía eléctrica, la producción, el transporte y la distribución son servicios públicos. En cambio, en el gas la producción no se considera servicio público y sí lo es el transporte y la distribución. Como acá lo que más subió es la generación, el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno sostiene que no tiene que haber audiencia pública. ¿Cuál es el problema? El precio del gas en boca de pozo es en la tarifa que paga el usuario entre el 65 y el 80 por ciento. Con lo cual, si sube el gas en boca de pozo, necesariamente sube la tarifa. Entonces, aun cuando no sea servicio público el gas en boca de pozo, como impacta en el costo del servicio público de transporte y distribución, tiene que hacerse audiencia pública antes”, argumentó y agregó: “La ley de Regulación del transporte y distribución de gas natural es la 24.076, que encima es una norma de cuando se privatizaron los servicios públicos, de antes de que se reformara la Constitución incluso, o sea, antes que se incorporara el artículo que habla de usuarios y consumidores, con lo cual tampoco se la puede tomar tan al pie de la letra, hay que entender que la Constitución amplió derechos”.

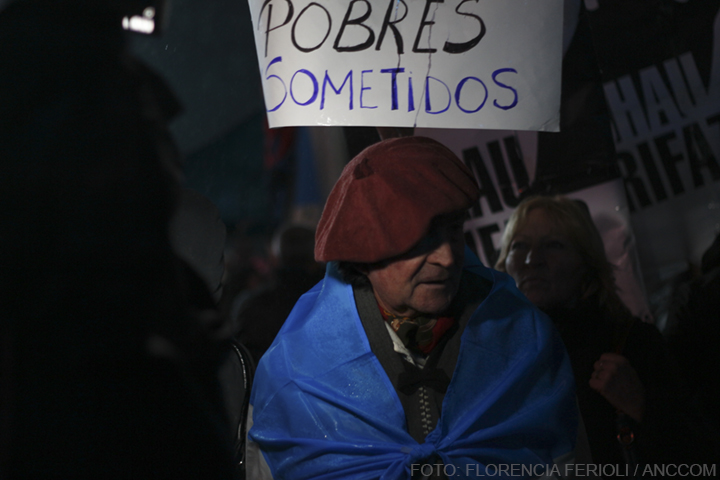

Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.Flore

Finalmente, el jueves 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la anulación del tarifazo, pero solo para los usuarios residenciales. El día anterior al fallo, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 y estableció retrotraer el valor de las tarifas a los precios existentes hasta el 31 de marzo. Consideró que la falta de audiencia pública previa no respetó los derechos de información, consulta y participación ciudadana previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, desestimó el argumento del Gobierno que sostiene que esa instancia no es necesaria para aumentos transitorios ya que, según explicó la Procuradora, impacta de manera inmediata en el acceso a un servicio público.

“Por un lado es muy positivo -señaló Lovelli-, porque la Corte aceptó el nudo argumental de nuestro razonamiento, en el cual sin audiencias públicas previas no puede haber ningún tipo de modificación tarifaria. También estamos conformes con que se manden a discutir todos los componentes de la tarifa. Es decir, no solo el transporte y la distribución, sino también el de la generación”. Y agregó: “No sabemos cuánto cuesta producir gas en la Argentina, por eso vamos a ir a discutir a la audiencia pública, para que nos muestren los costos y nos expliquen por qué si –según las estimaciones que hacen consultoras especializadas en energía– el valor promedio es de 1,90 dólar, el gobierno le asignó un valor de 5,50. ¿Qué pasa con ese porcentaje de dinero que, en definitiva, es una inmensa transferencia de recursos de la población a un pequeño grupo de empresas?”

Héctor Polino, ex diputado nacional del Partido Socialista, es el fundador y representante legal de Consumidores Libres, una asociación con más de veintidós años de existencia que se dedica a defender los derechos de usuarios y consumidores. Este año inició una medida judicial contra la empresa Metrogas, contra el Ministro de Energía de la Nación, y contra el interventor del Enargas. Luego de meses de asesorar legalmente a usuarios que acercaban sus inquietudes y problemas frente a la suba desmedida de tarifas, recibió con alegría el fallo de la Corte. Al igual que los representantes de CEPIS, aplaudió la decisión del Poder Judicial de incluir en la discusión el precio del gas en boca de pozo. “Es lo que corresponde. Porque si el Ejecutivo está regulando ese precio, tiene que ser discutido y tratado en una audiencia pública. Estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el resto del mundo, favoreciendo a las empresas petroleras”, dijo Polino. Además, festejó que la Corte haya reconocido la tarifa social, reclamado al Congreso de la Nación la designación del Defensor del Pueblo y fijado el criterio que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la evaluación de las audiencias públicas.

Fuera de juego

Pese a lo positivo del fallo que puso el peso de la balanza a favor de los usuarios, varios sectores no fueron contemplados. Al restringir el alcance a los consumidores residenciales, el aumento en las tarifas sigue vigente para cooperativas, fábricas recuperadas, Pymes, clubes de barrio, teatros, y otras asociaciones que se han visto afectadas por el tarifazo. “No sé cuál ha sido la motivación. Entiendo judicialmente la diferencia que hace la Corte, la comprendo desde lo estrictamente jurídico, pero me parece que lo lógico en este caso hubiera sido que se extienda a todos”, consideró Lovelli. A pesar de esa restricción, alentó a los usuarios excluidos a que presenten demandas para acceder a la suspensión del tarifazo. “Lo cierto es que al declarar la nulidad de las resoluciones 28 y 31, se habilita expresamente para que cualquier damnificado no comprendido en la sentencia vaya mañana mismo a cualquier estrado judicial a pedir que le extiendan la anulación del tarifazo. Y se lo van a dar automáticamente, por los propios fundamentos de la Corte”, aclaró el presidente de CEPIS.

La explicación que dio la Corte para segmentar el alcance del fallo se basó en el argumento de la homogeneidad de los intereses: una asociación civil solo puede representar a los usuarios residenciales que se ven afectados por el gas de su vivienda. Si bien Lovelli consideró que la resolución aportó un gran mejoramiento de la calidad democrática al ratificar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestionó la segmentación realizada. “Lo cierto es que no era un tema que se había planteado en esos términos como defensa por parte del Gobierno, sino que fue una cuestión que trajo la Corte per se para hacer esta división, cosa que no lo habían hecho ni el juez de primera instancia, ni la Cámara Federal, ni la Procuradora, lo cual genera que cada actor no comprendido en el fallo tenga que ir individualmente a peticionar. En el caso de las grandes empresas es entendible, pero en muchos otros casos condenan a un club de barrio, por ejemplo, a tener que litigar individualmente cuando son entidades que hacen al sostenimiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la sociedad”, denunció el abogado.

Para poder acceder a la suspensión del aumento en las tarifas de gas, Polino explicó que los sectores excluidos del fallo pueden iniciar una acción judicial de manera individual o grupal, si están agrupados en alguna entidad de segundo grado que las represente con personería jurídica. En el contexto actual de desempleo creciente e inflación, el alto valor en las tarifas representa una importante traba al sostenimiento económico de esos sectores. “Esto afecta al empleo”, consideró el fundador de Consumidores Libres. Y agregó: “Con la suba de tarifas, aumentan los gastos fijos de las cooperativas y pequeñas empresas y tienen que trasladarlos a los precios. Eso puede llevar a una reducción de la demanda de trabajo. Y, en consecuencia, puede provocar desocupación, o disminución de la calidad de vida de los integrantes de estas entidades”.

Participación ciudadana

Pedro Sisti, secretario de CEPIS, explicó cómo debe darse la audiencia pública para ser constitucional y cumplir con el artículo 42: “Lo primero que deberían hacer es brindar toda la información: el Estado de situación de las empresas; quiénes las conforman –o sea, quiénes se van a ver beneficiados–; a qué se ha destinado la plata que se ha recibido de los subsidios y los costos de las tarifas todo el tiempo previo; dónde se va a dar la suba; qué destino se le va a dar a esta suba; cuáles son las razones, si es un aumento de costos internacional, si es para extender el servicio, etc.”, explicó. Luego de esa etapa informativa, debe darse lugar a la participación ciudadana: “Se debe garantizar la oportunidad de que los usuarios y consumidores presenten objeciones antes y durante la audiencia pública, oralmente o por escrito. Después debe existir un momento en el cual se contesten fundadamente todas las objeciones. Es decir, la audiencia debe dar información, escuchar y contestar. Porque si bien no es vinculante, tampoco es que pueden escuchar y no hacer nada. Que no sea vinculante significa que no estás obligado a resolver de la manera que plantee la gente en la audiencia pública. El que decide es el organismo de control, conjuntamente con el Estado. Pero sí están obligados a contestarle al ciudadano, que no es un tema menor”, concluyó.

Derechos humanos

La luz, el gas y el agua son servicios básicos que deben ser garantizados por el Estado. De allí la importancia de la discusión y el alcance desastroso que tuvo el tarifazo. “Un usuario puede prescindir de comprar una botella de gaseosa, de ir al teatro, pero no puede prescindir del gas natural, como no puede prescindir de utilizar energía eléctrica o agua potable, o utilizar el servicio público de transporte ferroviario, subterráneo o de colectivos”, enfatizó Polino. “Se trata de servicios públicos esenciales. Y una de sus características es la universalidad: tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de pago”, agregó.

“La Corte hace el planteo acerca de la razonabilidad y la justeza de las tarifas porque hay que comprenderlas como un todo. Tanto el agua, como la energía eléctrica y el gas, forman parte de bienes esenciales para la vida de los argentinos y no pueden ser tomados de manera aislada o individualmente, sino que tienen que pensarse de manera conjunta para que no termine siendo confiscatorio, y que la gente termine evaluando si calefaccionar e iluminar su casa o comer”, explicó el presidente de CEPIS. Pedro Sisti, opinó en el mismo sentido: “Sin luz no se puede vivir dignamente, como tampoco sin agua. Para nosotros el gas también se ve incluido en eso. No se puede negar que tener esos tres servicios hace a una mejor calidad de vida. Sobre todo por todo lo que se garantiza a través de ellos: la vivienda digna”. Y Lovelli completó: “No podemos entender vivienda digna solo cuatro paredes, un techo y un piso, sino los elementos que hacen que esa vivienda sea habitable, sea confortable, es decir, que tengas energía para poder iluminarte y que tengas gas para poder calefaccionarte”.

El proceso para presentar el amparo al tarifazo de luz se realizó de manera similar al de gas, porque el nudo argumental fue el mismo, es decir, la ilegalidad del dictado de normas que modifiquen las tarifas de los servicios sin haber realizado la audiencia pública. “En este caso –explicó Lovelli– la jueza de primera instancia nos otorgó una medida cautelar en la cual planteó la suspensión del tarifazo hasta tanto no se lleve a cabo la audiencia pública que establece la normativa”. La Cámara Federal de San Martín, frente al intento del Gobierno de cuestionar la decisión, ratificó el fallo de la jueza.

Respecto a la suba en las tarifas del agua, tanto Consumidores Libres como CEPIS están investigando para poder presentar un amparo que también frene ese aumento.

Actualizado 25/08/2016

Ago 16, 2016 | destacadas

Los espectadores entran a la “ratonera” y un ambiente de complicidad los envuelve, no son meros observadores. La puesta de Flores de Tajy apunta a visibilizar la trata de personas y la prostitución pero también a señalar con un dedo a los clientes. “Se habla mucho de la frase ´sin clientes no hay trata´, lo cual es una realidad y es al cliente a quien le hablo desde mi humilde lugar, pero creo que detrás de esta frase se encuentra la necesidad del Estado de hacer la vista gorda”, dice Sol Bonelli, la dramaturga y directora de esta obra de teatro declarada de Interés por el Consejo Nacional de las Mujeres.

La Naty está perdida, en algún lugar del tiempo y el espacio. Fue secuestrada y tras su primera violación por parte de un cliente llamado Miguel, interpretado por Pedro Jeréz, se está transformando en una prostituta. “Con Naty lo principal fue buscar el tono, de dónde viene esta chica que arrancó muy chiquita. Empecé a armar, a ir construyendo con pedazos, que es un poco lo que le pasa a ella. Su tema es una cuestión de supervivencia: adaptarse o morir”, cuenta Florencia Patruno, quien interpreta al personaje principal de la obra, el que crea más empatía con su público a través de diálogos que rozan el surrealismo y narrando leyendas paraguayas.

«Su tema es una cuestión de supervivencia: adaptarse o morir”, cuenta Florencia Patruno, quien interpreta al personaje principal de la obra.

“Cuando definí que La Naty sea una paraguaya y que hablara frases en guaraní era para que el espectador no sepa todo lo que se está diciendo, hay algo en lo que se queda afuera. Me gustaba ponerlo en ese lugar donde no sabe lo que significa la frase y al investigar en la cosmogonía guaraní descubrí el curupí, un duende con un falo gigante que asusta a las mujeres con que se las va a llevar y las viola, es como una especie de violador serial y cuando lo leí pensé que el curupí eran todos los clientes que entran en el prostíbulo para La Naty”, dice Sol Bonelli. ”Me encanta la posibilidad del idioma de dejarte fuera de la realidad y a la vez crear esa otredad que es La Naty, que es lo otro “ agrega. “Tajy” quiere decir “lapacho” en guaraní, por lo que ya desde el título de la obra se remarca la conexión de la misma con ese idioma.

Antes de realizar la obra la directora y dramaturga realizó una profunda investigación sobre la prostitución a través de entrevistas a las sobrevivientes de redes de trata como Sonia Sánchez y Alika Kinan, viendo videos y colaborando con la ONG “Vínculos en red “. Allí descubrió una de las consecuencias de la prostitución: la disociación a la que tienen que enfrentarse las mujeres, su antes y después de su inmersión en ese mundo. “Alika cuenta mucho cuando a ella la llevan de Córdoba a Ushuaia, lo primero que hacen es preguntarle: ‘¿Qué nombre te elegiste?’ Tiene que ver mucho con la disociación, los proxenetas te piden que dejes de ser vos para poder recibir esa violencia”, cuenta Sol.

Este hecho nos hace comprender un poco más el mundo de Flores de Tajy donde nadie habla con su nombre, pero sí sabemos que hay un transexual, que es Cris, que hay una suerte de “prostituta acostumbrada”, representada por Candela Suárez López que es “ La Loba “ y que está La Naty, a quien comienzan a llamarla como “Madreselva”. “Cris y La Loba son el status quo, Cris tendrá las mejores formas será muy maternal pero es quien dice ´las cosas son así’. En cada monólogo hay sonido de selva no porque esté rodeado el lugar de selva sino porque la selva vive en La Naty y es ese salvajismo lo que le permite sobrevivir”, cuenta Bonelli.

Antes de realizar la obra, la directora y dramaturga realizó una profunda investigación sobre la prostitución a través de entrevistas a las sobrevivientes de redes de trata.

Candela Suarez López, “La loba”, preparó su personaje viendo canales de prostitutas en youtube y al respecto dice: “Me parece que ‘La Loba’ está en un limbo moral y jurídico. Es ‘la prostituta por elección’, a la cual me pareció muy difícil interpretar sin juzgarla, sin emitir ningún juicio sobre ella. También escuché mucho a Sonia Sánchez, leí sus libros, sus historias, lo que me hizo meterme un poco más en el ambiente pesado de la prostitución”.

Las noches y los días pasan ensombrecidos en “la ratonera”, con poca alimentación, entre las drogas y los gemidos estos tres personajes se van conociendo y van contándose sus miserias. Es en el Día de la Madre cuando Cris siente –ya que hace años que no tiene contacto con ella- que su madre murió y que La Naty recuerda que tuvo un hijo y que se lo sacaron. “Cuando me puse a escribir el guión, en verdad hice un monólogo que terminó siendo la parte de La Naty. El embrión de la obra es la frase ´un día yo voy a hacer buena madre´, que surge en el contexto de un taller y me dije: ‘¿Quién dice esto?’ Y me imaginé el cadáver de un cliente, a la paraguaya y a todo el mundo de la trata. Me pareció muy fuerte que estaba hablando de la maternidad, uno de mis objetivos principales, pero en un contexto terrible. Una piensa siempre en la parte de las mujeres explotadas sexualmente pero nos olvidamos todo lo que le hacen a esos cuerpos. Embarazándolas las retienen, las tienen agarradas”, cuenta Sol.

Pedro Jerez interpreta el papel del consumidor prostituyente y sobre la preparación para su personaje dice: “Fue un proceso bastante largo poder explorar una parte desconocida, ir hacia ese personaje que simboliza el patriarcado. Mi personaje no se pregunta en ningún momento si lo que hace está bien o mal sino que sólo acepta esas reglas sin tener en cuenta al otro, como si le gustara. También vi una serie que escribió Sol Bonelli que se llama ’Se trata de nosotros en la que se toca esta temática y pude tomar ciertas características de alguno de los protagonistas”

Al hablar del personaje masculino, Bonelli cuenta: “La prostitución gruesa se abastece de la pobreza, del abandono, de la desidia estatal. Para mí, todos son víctimas y victimarios, por lo menos en la obra. La Naty se convierte en asesina por vengadora. Ella no se está acostando con vos porque quiere; lo está haciendo porque le estás dando plata. Justamente por eso me parecía que el cliente tenía que tener su costado de debilidad porque es un pobre infeliz que está solo y que quiere amor”

Con respecto a su responsabilidad como autora, Bonelli afirma: “La prostitución es un lugar común. Está completamente naturalizado en nuestra cultura. Por eso, desde un lugar de feminismo innato me comprometí con la tarea de hacer esta obra. Ir a ver esta obra o no es una cuestión cultural, esto se está incrementando y si no hacemos algo nuestras hijas van a ser prostituidas”.

Flores de Tajy puede verse en el teatro NÜN (Velazco 419, CABA) los domingos de agosto a las 21.00.

Actualizado 17/08/2016

Jul 20, 2016 | inicio

Micaela Turek (28) y Lorna Tavella (26) forman parte del equipo de futsal de Bomberos, de Ramos Mejía. Hace cuatro años que juegan juntas. Al igual que muchas otras chicas, no sólo se enfrentan al rival de cada semana sino también contra una cultura machista que les pone obstáculos. Micaela es arquera y cuenta que de nena ya jugaba con amigos en el complejo Coconor. Lorna, por su parte, conoció el fútbol por su hermano.

Turek se queja de que no les dan nada. “Necesitamos que un club nos reciba para competir y nos permita jugar con su nombre”, explica. Junto con Tavella comenzaron jugando en Fénix, luego pasaron a Nueva Chicago y ahora representan a Bomberos. Los cambios de camiseta fueron debido a que las instituciones optaron por no continuar con la disciplina de fútbol femenino, algo que hasta Boca Juniors hizo para no afrontar los gastos.

Ambas jugadoras coinciden en que “mantener el equipo ya es un logro”. Por más que juegan dentro de AFA y en la categoría superior, ellas mismas solventan sus camisetas, pagan la cancha para entrenar, los traslados y el médico reglamentario que debe estar en cada partido. El ritmo de entrenamiento y el esfuerzo no se condicen con el apoyo que reciben. Tavella cuenta que entrenan tres veces por semana, una hora y media cada vez, además del día de competición. Para prepararse, el club les cede su cancha una vez por semana, el resto de los días corre por cuenta de las jugadoras rebuscárselas cómo y dónde practicar.

Los planteles de futsal femenino debieron esperar hasta el 7 de junio pasado para comenzar el torneo 2016, tres meses después que los varones debido a que “a la AFA no le interesa tenernos organizadas”, afirma Turek. “No somos prioridad”, subraya. Según Tavella, “hay dos representantes del futsal femenino en AFA, pero no tiene fuerza, dice.

Lorna Tavella, Ayelen de la Merced y Micaela Turek, integrantes del Club Bomberos de La Matanza.

Pese a que el desinterés institucional por el futsal femenino es generalizado, hay diferencia entre equipos. Hay clubes, por ejemplo, que pagan viáticos, algunos cuentan con gimnasios de entrenamiento propio y otros brindan la indumentaria. “Si bien no viven de este deporte, se les hace más fácil que a nosotras”, puntualiza Turek. El diferente peso de las camisetas en AFA hace que ciertos equipos puedan fichar jugadoras fuera de tiempo o hasta hacer jugar a chicas que no están habilitadas.

Los seleccionados nacionales no escapan a la discriminación. Entre el 15 y el 22 de julio de este año se desarrolla el primer Sudamericano Sub-20 de futsal femenino en Colombia. El único país de la Conmebol que no presentó equipo es la Argentina. La razón esgrimida: falta de recursos. Son 40.000 dólares lo que costaba enviar al plantel. Tavella no cree en las explicaciones de AFA: “Hay desinterés. Si ellos (los dirigentes de AFA) ya saben que se va a jugar este torneo, deberían tenerlo diagramado. La FIFA le da dinero a la AFA para que dedique directamente al fútbol femenino. Son millones que no vemos”.

Turek integró el seleccionado mayor que en 2015 jugó la Copa América en Uruguay. “Nos convocaron en octubre, entrenamos en noviembre, en diciembre competimos y se terminó la Selección. Se desintegró cuerpo técnico y plantel. No hay entrenamientos ni seguimientos de jugadoras hasta la próxima competencia”. Turek recuerda la comitiva de siete personas, entre administrativos y dirigentes, que asistió al torneo y que ellas no sabían qué rol cumplían. Durante los partidos recibían la “ropita dobladita y la botella de bebida energizante” pero durante la preparación AFA les prestaba el predio de Ezeiza solo de 8 a 18 sabiendo que todas las jugadoras trabajan para sustentarse. Frente al reclamo, la respuesta de AFA fue: “Acá a la noche se come y se duerme”. Los viáticos fueron insuficientes o no se cobraron nunca. Por los días de competición, les dieron el equivalente de 25 dólares (en pesos). Y por los días de entrenamiento, les prometieron 100 pesos por jugadora que todavía les adeudan.

«Nosotras nos deslomamos como cualquier chabón. Entendemos que no generamos la misma guita, pero en parte es porque nadie se pone el deporte al hombro», asegura Turek.

En los selectivos para el representativo argentino de los Juegos Olímpicos de la Juventud (Sub-18) Buenos Aires 2018, que se realizó en San Juan, quedó en evidencia la segregación. Allí participaron chicos y chicas de todas las provincias, de entre 13 y 14 años, de los cuales se eligió a los mejores para conformar los equipos de 2018. Pero mientras los varones se hospedaban en el mismo lugar donde se realizaba el torneo, precisa Tavella, las mujeres debieron alojarse en un hotel lejano. A las 9 de la mañana las buscaban en micro, las llevaban a competir en el turno matutino, pero hasta las 21 no las llevaban de vuelta porque el micro sólo viajaba una vez. “Las chicas tenían que estar todo el día esperando. Los padres terminaban llevándolas en taxis o remises por su cuenta”, describe. “Además, las mujeres tenían problemas con las camisetas y la ropa, algo que a los hombres no les pasaba, y el trofeo de campeón de las chicas era mucho más chico que el del segundo puesto de los varones”. La AFA, en este caso, le pasó la responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organizador de los Juegos de la Juventud, y el Ejecutivo porteño a la AFA.

Hoy, a pesar de todas las trabas, se proyecta para 2017 una divisional B de futsal femenino de, al menos, ocho equipos, que se sumarán los 14 que ya existen en la Primera A. Y varios de los reclamos de las chicas confluyen en un grupo llamado “Jugadoras organizadas” que tiene una página en Facebook.

“Nosotras nos deslomamos como cualquier chabón. Entendemos que no generamos la misma guita, pero en parte es porque nadie se pone el deporte al hombro. Hay mucho crecimiento. En cualquier complejo vas a ver que en una de seis canchas hay un equipo de mujeres. Ya nadie se sorprende de ver chicas jugando. Hay minas jugando por todos lados, pero falta predisposición para que crezca en calidad. Entrenamos tres veces por semana, jugamos una o dos, laburamos, ponemos la guita. Nos las bancamos todas y cuando pedimos algo el trato es diferenciado”, concluye Turek.

Actualizada 19/07/2016

Jul 19, 2016 | inicio

Adrián Furman mira una foto que ocupa toda la pantalla de su celular: es un retrato de su hermano Fabián, con moño y sonrisa, en la fiesta de casamiento, una de las últimas fotos que tiene de él. “Yo ahora tengo 48 y él acá tenía 30. A veces trato de imaginármelo, él ahora tendría 52 años. Para mí ésta es la imagen de él, no cambia. Quedó congelado en el tiempo”, dice sin despegar la mirada del teléfono. Los dos trabajaban en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fabián atendía a familiares de fallecidos en el cuarto piso en la parte de adelante. Adrián liquidaba sueldos y jornales en la oficina de personal del segundo piso, en lo que era el fondo del edificio.

Sonríe Adrián al recordar el tipo de humor que le divertía a su hermano: “Tenía un humor muy ácido, muy negro. Él trabajaba en Sepelios y eso era muy chocante. Pero él y su compañero Norberto lo tomaban con mucho humor y entre ellos jodían, hacían bromas, se reían bastante de esa situación. Vos lo veías y era una persona seria pero tenía un humor muy bueno”. Del Departamento de Sepelios no sobrevivió nadie. De Servicio Social tampoco. “Del tercer piso para arriba no quedó nadie. Éramos un grupo de amigos. Cada tanto nos encontrábamos fuera de AMIA. Y, de repente, gran parte de mi vida la arrancaron, la cortaron”, relata Adrián.

9:53

El 18 de julio de 1994 comenzó como un día completamente normal para la familia Furman. La tarde anterior habían visto la final del mundial de fútbol de Estados Unidos. “Fabián había venido a casa, no sé si a ver el partido o pasó un ratito, se me borra de la cabeza”, rememora Adrián. Lo más probable era que hubiese pasado a buscar el taxi que trabajaba en sociedad con su padre, Jacobo “Yaco” Furman (quien también había sido empleado en la mutual judía hasta 1992). Los lunes solían ser los francos de Fabián pero aquel lunes fue a trabajar y, como todas las mañanas antes de ir a AMIA, el hijo mayor pasó por la casa de sus padres a dejar el auto para que Yaco lo manejara durante el día. “Mi mamá siempre se levantaba y lo saludaba cuando le daba la llave a mi papá por la ventana. Ese día se quedó en la cama. Y hasta el día de hoy se recrimina porque ese día no se levantó y no lo saludó”, cuenta Adrián, quien entraba a trabajar a las ocho, llegaba, acomodaba sus cosas y subía a ver a su hermano y a Norberto.

“Tipo nueve de la mañana habré subido, estuve con ellos, tomamos un café y a las nueve y cuarto bajé a seguir trabajando. Media hora después fue la explosión”, relata Adrián y recuerda que al principio pensaron que había explotado uno de los equipos de aire acondicionado centrales que estaban siendo instalados. “Fue un momento de oscuridad que explotó todo; se llenó todo de humo y de un olor a amoníaco que no te dejaba respirar; se cayeron vigas; se cayó todo el techo, escombro, vidrios. Lo primero que atiné a hacer fue tirarme abajo del escritorio”, cuenta.

Cuando el humo se disipó y la luz empezaba a volver, el intendente del edificio, una persona que había estado en el Ejército en Israel, los fue guiando para salir del lugar. En el patio del segundo piso había un puente que comunicaba a otro edificio de AMIA sobre la calle Uriburu. Cruzaron ese puente y salieron a los techos vecinos. “Recién cuando nos paramos en el techo de un edificio y miramos para la calle Pasteur nos dimos cuenta de lo que había pasado. Estaba todo destruido. Parecían escenas de la guerra en países de Europa. Parecía la Segunda Guerra Mundial. La mitad del edificio de la AMIA no estaba más. Y ahí me di cuenta de que mi hermano estaba en un lugar que ya no existía”, evoca Adrián y afirma que, a partir de ese momento, su vivencia pasó a un segundo lugar y la única preocupación era encontrar a su hermano. Dice que para él “fue una eternidad” pero no pasaron más de 20 minutos desde el momento de la explosión hasta que pudieron salir a la calle Uriburu a través de un hueco en la pared que habían hecho los bomberos: “Ya era todo un caos. Gente por todos lados, policías, bomberos, gente que pasaba y que venía a ayudar pero nadie sabía qué hacer”.

“Fue un momento de oscuridad que explotó todo; se llenó todo de humo y de un olor a amoníaco que no te dejaba respirar; se cayeron vigas; se cayó todo el techo, escombro, vidrios. Lo primero que atiné a hacer fue tirarme abajo del escritorio”, cuenta.

Su tío tenía un negocio a una cuadra de la mutual que sirvió de punto de encuentro para la familia Furman. Allá fue Adrián con la esperanza de reencontrarse con su hermano. Sus padres, que habían escuchado la noticia por la radio, no tardaron en llegar. “Lo principal era buscar a Fabián, no había otra cosa que buscarlo. Algunos decían que lo habían visto salir. Cuando escuchamos que estaba en el Hospital de Clínicas fui corriendo a ver qué pasaba. Iba, venía. Iba, venía. En un momento habían vallado la zona y no me dejaban volver a entrar y entre todos pedíamos por favor que me dejen pasar. A las tres horas volví a entrar al edificio por donde había salido. Ahí tuve una perspectiva un poco mejor de lo que había pasado pero igual era inentendible. La mitad del edificio estaba y había un hueco y la otra mitad no estaba más. Y ahí pensaba primero en mi hermano, y en amigos, conocidos, compañeros, quién estaba, quién pudo salir, quién no pudo salir”, recuerda Adrián en voz baja, con una tranquilidad que contrasta con su relato.

Mientras hubo sol, Adrián y su padre iban de un lado a otro. Su madre se quedó todo el día en el negocio de los tíos. A las seis o siete de la tarde, cuando la noche empezaba a asomar, se hizo fuerte la idea de “Ya no hay nada que hacer acá”. Pero Adrián, que había perdido el miedo a la oscuridad, no quería irse: “Lo que me acuerdo es que me subieron a una ambulancia, me dieron un calmante y ahí es cuando bajé un poco los niveles, me subieron a un taxi y me llevaron a casa”. Allá lo estaba esperando Cynthia, con quien luego se casó y tuvo dos hijos pero en ese momento era su novia desde hacía menos de cuatro meses: “Muchas en su lugar se hubieran escapado. Fue un momento muy difícil, bancarse a una persona que recién conocía, con todo el drama que se venía…”.

Después, la incertidumbre. Durante los siguientes siete días Adrián no salió de su casa: “Esperábamos noticias. Iban mi papá o mis tíos a averiguar. Pero cada día que pasaba o cada hora que pasaba, la esperanza era cada vez menor. El domingo a la noche, ya madrugada del lunes, nos avisaron que encontraron el cuerpo. Estaba junto a Norberto, su compañero. Los encontraron a los dos juntos”. A casi una semana del ataque, Fabián Furman fue uno de los últimos en ser hallados. Los encargados de reconocer el cuerpo en la morgue fueron los tíos: “Según lo que contaron, la cara de él era de tranquilidad; no era una cara de susto ni nada. No sé si me lo dijeron para que me sienta mejor o no. Siempre traté de imaginarme cómo habrá sido ese momento para él. Fue uno de mis pensamientos durante muchos años: ¿qué habrá sentido?”, dice Adrián mientras lucha contra su propia mirada, para no perderse.

A partir de ese día, el mundo de Adrián se vino abajo. “Nada tenía sentido en ese momento”, cuenta. Su experiencia como sobreviviente, además, quedó inmediatamente en un segundo plano: “Lo que me había pasado a mí ni me importaba. Nunca asumí mi rol de sobreviviente. Recién ahora estoy pensando: ‘Yo fui sobreviviente de la AMIA. Salí de ahí caminando, por ahí con algunos cortes en la mano, pero salí caminando’. Y mi pregunta es siempre: ‘¿Por qué yo salí y él no salió?’ Mi relación con Dios a partir de ese momento fue más que nada de cuestionamientos y preguntas. Ni creo ni no creo. Me quedé en el medio”, reflexiona Adrián, veintidos años después.

Memoria y Justicia

Graciela prende una vela todos los 12 de noviembre, en el aniversario del nacimiento de su hijo mayor que no llegó a cumplir 31 años. Adrián, que en ese momento tenía 26, siente que es ilógico cada año que pasa después de sus propios 30. Pero la fecha familiar para recordar a Fabián es el 18 de julio. “Es el día en que todo se vincula a él –explica Adrián–. Terminan los actos, voy a la casa de mis viejos, estamos un rato juntos, tomamos unos mates. Igual él está presente todos los días. Desde el año 94 no hay día de mi vida en que deje de pensar en lo que pasó y en él”.

Al principio, Adrián se negaba a participar en actos y agrupaciones. Y sólo hablaba del tema cuando le preguntaban. Pero jamás contaba por iniciativa propia que era un sobreviviente ni que su hermano había fallecido en la AMIA. “Tardé mucho en aceptar lo que había pasado. Me lo callaba, me lo guardaba. Empecé y dejé terapia varias veces, para satisfacer la insistencia de los demás. Lo único que sentí que un poco me cambió y me ayudó a salir fue cuando me contactaron con el Hospital Ameghino de Salud Mental. Estuve yendo un año ahí. De a poco fui largando los problemas. Pero todavía siento la carga. Me tuve que acostumbrar a vivir con esto, lo voy a llevar toda la vida”, este proceso que relata Adrián coincide con su decisión de entrar a la Asociación 18J, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas donde ya participaban sus padres y cuya idea es la lucha, buscar la verdad y la justicia.

En la intimidad de la casa, el padre asumió el rol de contención. “Él se comió toda esa angustia para poder apoyar a mi mamá que fue a la vista la que más sufrió. Trataba de contenerla, de apoyarla, de estar bien para ayudarla a ella. Creo que en la soledad ahí le salía toda la angustia pero nunca iba a demostrar ante los demás que estaba muy mal”, observa Adrián.

Adrián muestra la foto de su hermano: «Para mí ésta es la imagen de él, no cambia. Quedó congelado en el tiempo”.

Su mamá, en cambio, tuvo la necesidad de contar, de participar y de estar en todo lo que podía. Incluso se juntó con otros familiares y formaron parte de la querella. “Tenía que estar todo el tiempo mostrando que estaba ahí, buscando la justicia, la verdad, que nunca se olvide. Necesitó canalizar de esa manera su angustia”, analiza Adrián. También recuerda que cada tanto su madre tenía caídas anímicas en las que dormía todo el día y resultaba muy angustiante para la familia, hasta que entendieron que había que esperar a que pasen esos momentos, y a que recargara energías para seguir. Graciela nunca dudó de que el camino era hablar, verbalizar. “Ella fue de la idea de contar a todos. Cuando Ariel, mi otro hermano, tuvo a mi sobrina, la primera nieta, mi mamá la cuidaba y siempre le fue contando desde chiquita lo que había pasado, y por ahí mi cuñada no quería que le cuente pero ella le contaba”, resume Adrián, cuyos dos hijos también saben todo lo que pasó. Ayer, por primera vez, lo acompañaron ambos al acto convocado por la Asociación 18J en Plaza de Mayo. “El mayor hace tiempo que me acompaña. El más chiquito es la primera vez. Hasta ahora no había caído en vacaciones y yo prefería que vaya a la escuela y que lo escuchen ahí. Pero este año me pidió venir”, cuenta Adrián con una sonrisa.

Después del atentado, Adrián volvió a trabajar a la AMIA: “En ningún momento pensé en no volver”. Estuvo en el edificio de Ayacucho hasta el año 1996, cuando se empezó a hablar de la reconstrucción de Pasteur 633. “Dije: ‘Yo a Pasteur no vuelvo’. Renuncié y ahí empezó toda una cadena de trabajos que fue siempre cambiante, ninguno me gustaba, deambulaba de un lado para otro”, recuerda. Recién pudo volver a entrar al edificio en 2004, cuando lo invitaron a un desayuno por el décimo aniversario: “Cada paso que daba ahí adentro era terrible, cada espacio físico, cada lugar donde yo pasaba. Me imaginaba qué era antes ese lugar, qué había, qué no había. Después tampoco volví a entrar por mucho tiempo. Al principio ni siquiera podía pasar por la cuadra. Toda la zona me moviliza”, confiesa Adrián.

“Lamentablemente hace 22 años que pasó y estamos igual que el primer día o peor. Porque todas las pistas que podrían haber encontrado ya no están más, no existen, las perdieron, las borraron o las escondieron. Yo pienso que nunca se va a saber lo que pasó. No hay voluntad y no hay nadie que diga: ‘Bueno, vamos a investigar bien, caiga quien caiga’. Por eso cada vez soy más negativo”, confiesa Adrián Furman. Cree que todo sigue por la memoria porque la justicia, insiste, no sabe si va llegar: “Si no fuera por nosotros o por otras agrupaciones, cada año se iría diluyendo hasta que llegue un punto en que se olvide. Tengo que tomar la posta de mis viejos y tratar de que esto nunca se olvide, no sé si voy a poder, ellos no sé dónde la sacan pero tienen muchísima fuerza y hacen muchísimo más que cualquier otro. Espero poder seguir adelante como hacen ellos”, desea en voz alta. “Para mí, lo importante, es que la memoria de mi hermano quede siempre presente”, subraya.

“Él es mi hermano mayor y yo el chiquito”

Algunas fotos. Un reloj. La campera negra que usó ese lunes y que después formó parte de una muestra itinerante. Una birome. La billetera. Y el VHS del casamiento, al que Adrián aún no se atreve a darle play porque “todos los amigos de la AMIA están en el video”. Eso es todo lo que conservan de Fabián Furman, el resto de la ropa se regaló. “A veces me desespero porque quiero acordarme de la voz de él, cómo era la voz de él y se me borra”, se apena Adrián y se apura en asegurar que tiene el mejor recuerdo de su hermano. “Para mí, era el mejor. Ahora tengo 48, entrando en la vejez, pero él sigue siendo mi hermano mayor y yo el chiquito”.

¿Cómo era Fabián?

Para mí él era un ejemplo, era una excelente persona, bueno, muy trabajador, siempre estaba cuando lo necesitabas. Yo lo tenía muy arriba. Nunca se lo dije. Era mi hermano mayor y muchas cosas de las que él hacía me servían como ejemplo o como motivación. Terminaba de trabajar en la AMIA siete u ocho horas y agarraba el taxi de mi papá y seguía trabajando hasta las ocho o nueve de la noche. Pensaba en progresar, en salir adelante. Teníamos amigos en común, la gente del trabajo, y no te digo todos los fines de semana pero fin de semana por medio salíamos todos juntos a alguna casa o cumpleaños. Además de mi hermano también era un gran amigo. Es como que de repente te arrancan todo lo que tenés.

¿Qué le gustaba hacer cuando no trabajaba?

Le gustaba recibir gente en su casa, era anfitrión, hacía asados, le gustaba mucho cocinar. Ya cocinaba cuando vivía en la casa de mis viejos y después cuando se mudó era el cocinero de la casa. En ese momento él pensaba mucho en progresar y en trabajar, pensando que, en un futuro, no les falte nada. Trabajaba hasta quince horas por día. Y los fines de semana también, porque por ahí hacía los turnos en Sepelios.

Fabián se había casado en 1992. “Eran muy felices ellos. Estaban muy bien. Se los veía como una pareja muy fuerte. Habían comprado una casa que la hicieron a pulmón los dos, la reformaron. Me acuerdo siempre de esa casa, porque era como el símbolo de él. Me acuerdo un momento en que todos trabajamos ahí, los amigos de AMIA venían a ayudar a pintar, a picar paredes, a ayudar a levantarla. Y después de eso yo no pude volver nunca más. Mi cuñada vivió un tiempo ahí pero después se mudó”.

A Adrián no le gusta el mes de julio, dice que quiere que pase rápido. Sin embargo, habla lento, pausado, recuerda con tranquilidad, como reviviendo cada minuto, cada detalle. Tal vez prefiera el recuerdo tácito, aunque confiesa que cada vez habla más y disfruta de las sorpresas de la memoria. A pesar de su escepticismo con respecto a la justicia, hay algo del orden de la esperanza que sigue en pie. Y es que, si uno mira detenidamente, en el fondo de sus ojos transparentes está también latiendo Fabián. Y Norberto. Y Claudio. Y Agustín. Y Paola. Y el mozo de la esquina. Y cada una de las 85 historias que necesitan no sólo de esa mitad de la AMIA que sobrevivió a la explosión sino también de cada uno de nosotros para no ser olvidadas.

Actualizada 19/07/2016

Jul 15, 2016 | inicio

Pasadas las 19.45 de ayer la llovizna comenzaba a sentirse en la esquina de Scalabrini Ortiz y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. Cinco vecinas se encuentran y preguntan: “¿vendrá alguien más?” Juntas corren al encuentro de otras personas que se van acercando a esta intersección, motivados por la convocatoria en redes sociales, con el objetivo de hacerse escuchar ante el gobierno nacional y reclamando el cese de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

Una primera pancarta con la leyenda “Macri pará la mano. No al tarifazo” sirve de punto de encuentro para los vecinos que, ya en mayor cantidad, comienzan a acercarse. El compás de algunas bocinas motiva los primeros ruidos y aplausos. Silbatos, cornetas, llaves agitándose, bidones de plástico… todo sirve para hacerse escuchar.

En la esquina de Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza, el mal tiempo también conspira contra la convocatoria. Luego de un breve momento de desilusión, pero con el retraso previsto de todos los eventos multitudinarios, comienzan a llegar los carteles, los aplausos, las latas, los redoblantes y algunos bombos. Un hombre trae dos boletas de gas hechas en gigantografía: la previa al aumento, de 700 pesos, y la última, de 5.600. Otro, que viene caminando con él, menciona el caso de un joven vecino que vive solo a quien le llegó un tarifa de 7.000 pesos: “El pibe trabaja en una pizzería… nadie sabe cómo va a hacer con el sueldo que tiene”. Gran parte de las conversaciones giran en torno a la imposibilidad de poder costear estos aumentos. No se habla de una rebeldía deliberada, sino de una inviabilidad de la realidad concreta.

Centenas de personas se reunieron en las esquinas de Medrano y Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes.

Mientras golpea con un martillo el poste del semáforo de la avenida Corrientes, bajo una llovizna persistente, Walter relata: “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos! Los servicios públicos los tienen que subsidiar los que más tienen, no nosotros, los usuarios”.

La convocatoria por redes sociales con el hashtag #NoAlTarifazo #Ruidazo había comenzado hacía un par de días y se esperaba una gran convocatoria, pero la inminente lluvia pronosticada hacía dudar sobre su éxito a los propios asistentes. Sin embargo, pasadas las 20, la avenida Corrientes ya se encontraba cortada en su totalidad por aproximadamente 200 personas. Más pancartas y mensajes hacia el gobierno repetían los reclamos respecto a la suba de los servicios públicos, pero ningún móvil de televisión se acercó a este punto de encuentro en el barrio de Villa Crespo.

A varios kilómetros de ahí, al igual que en el resto de las concentraciones, un cartel expresa uno de los reclamos fundamentales de la manifestación: “Luz – Gas – Agua – No son un negocio. Son un derecho”, mientras una mujer oculta entre múltiples frazadas, personificaba la cotidianeidad de muchos de los presentes, mientras ironiza: “Viste que el presidente ya explicó que no podemos estar en remera y en patas”.

La convocatoria fue movilizada a través de las redes sociales con el hashtag #Ruidazo y #NoAlTarifazo hace pocos días (Foto: Obelisco).

Hacia las 21 la convocatoria en Scalabrini Ortiz y Corrientes logró reunir a más de 400 personas, todas ellas manifestándose con pancartas y cantos respecto a la suba de tarifas. “Che Macri, che Awada: Tiranos una frazada”, se leía en un cartel sostenido por una madre con su hija en brazos, haciendo referencia a las palabras del Presidente en uno de sus últimos discursos donde alentaba a los ciudadanos a moderar el uso de la calefacción en sus hogares para no sufrir los aumentos. Valeria Stagi es empleada de un local que vende artículos de cotillón ubicado en Scalabrini Ortiz 269, a pocos metros de donde se produce el corte de calles. Inesperadamente este comercio se vio beneficiado con algunas ventas en medio de la convocatoria: “Puse algunas cornetas en el mostrador, a la vista, porque varias personas entraron a comprar algo para hacer ruido”, dice. Según cuenta a su local también lo afectó la suba de luz: “Sé que en esta factura vinieron alrededor de pesos 4.000 pesos y el dueño tiene pensado hacer el reclamo a Edenor”.

Gladis Garello es jubilada y fue a la convocatoria acompañada por su marido, también jubilado: “No traje cacerola para no evocar a los antiguos cacerolazos, porque esa forma de manifestarse siempre tuvo que ver con la elite”. Argumenta que le gustaría meterse entre la multitud que supera las 400 personas en Scalabrini Ortiz y Corrientes pero no se encuentra bien de salud y prefiere resguardarse del frío y la llovizna bajo uno de los techos de las paradas de colectivo. “Nosotros somos el pueblo, yo solo traje un manojo de llaves para hacer ruido, aunque sea bajo este techo”, explica. Agrega que en su caso la última factura de gas que le llegó fue de 600 pesos, cuando en la anterior había pagado 100: “Esto es una medida dictatorial. La gente se cansó. En vez de que las inversiones las hagan los empresarios ricos quieren invertir con la nuestra plata, con nuestro esfuerzo”, reflexiona.

Los empleados de Metrogas aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no (Foto: Zona Obelisco).

Osvaldo vive con su esposa en un PH en Villa Crespo y recuerda que hace un par de días tuvo que acercarse a las oficinas de Metrogas para avisarles que no va a poder abonar la última factura por un monto de 8.200 pesos: “El año pasado para el mismo período pagué 800 pesos. Mi señora y yo trabajamos todo el día y no estamos casi nunca… ¡No puede ser que gastemos eso de gas!”, agrega y completa: “Yo vine a esta misma esquina en diciembre de 2001 a pedir que se vayan todos. Y ahora estoy acá de nuevo. Esto significa lo mal que está la gente, esto es el comienzo”. En charla con ANCCOM reflexiona que fueron los mismos empleados de Metrogas quienes le aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no.

Luego de dos horas de continuos cantos y ruidosa manifestación, la mayoría de los vecinos de Villa Crespo comenzó a regresar a sus hogares, bajo condiciones meteorológicas hostiles. Se alejan del punto de encuentro en Scalabrini Ortiz y Corrientes mientras continúan aplaudiendo y haciendo ruido. En la esquina solo quedan algunos pocos a la intemperie y contados paraguas resisten la fuerte llovizna y el frío de la noche entonando la última canción: “Ole-le Ola-la, si este era el cambio, el cambio no va más”.

Walter, uno de llos manifestante contó que “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos!».

En Urquiza, otro jubilado se suma al pogo improvisado entre los más jóvenes: “Vengo pagando los aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. Porque Macri nos cagó, las tarifas liberó, Aranguren la puta que te parió”. Varios también recuerdan, como el vecino de Villa Crespo, haber estado en esa misma esquina a fines de 2001, pero rescatan que la situación no es la misma. Sin embargo, esta apreciación no se traduce en gran optimismo: “Si esto sigue así, vamos a terminar igual y más rápido que aquella vez”. Esa conciencia estuvo siempre presente y no se diluyó en ningún momento, aunque tampoco lo hizo la fuerza de los cantitos y la presencia sólida de los 400 vecinos y vecinas que estuvieron durante casi tres horas reclamando por sus derechos.

Actualizado 15/07/2016