Abr 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Luego de 25 años finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, perteneciente al consorcio empresarial compuesto por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa. El Gobierno nacional abrió un nuevo llamado a licitación para la realización de obras para el dragado de la vía fluvial para aumentar su capacidad, la modernización y el mantenimiento del sistema de señalización, así también como para administrarla. La medida dio lugar al debate puertas adentra de la coalición oficialista y entre los especialistas ligados al tema respecto de cuáles son las decisiones políticas que debería tomar el Estado para lograr un beneficio económico para el país, tomando como ejes principales la producción de la maquinaria utilizada para el dragado, la mano de obra, el cobro de peajes a las embarcaciones y las posibilidades de control de una ruta acuática por la que pasa el 80% de las exportaciones argentinas declaradas y otra inconmensurable cantidad que transita de contrabando.

Luego de 25 años finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, perteneciente al consorcio empresarial compuesto por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa. El Gobierno nacional abrió un nuevo llamado a licitación para la realización de obras para el dragado de la vía fluvial para aumentar su capacidad, la modernización y el mantenimiento del sistema de señalización, así también como para administrarla. La medida dio lugar al debate puertas adentra de la coalición oficialista y entre los especialistas ligados al tema respecto de cuáles son las decisiones políticas que debería tomar el Estado para lograr un beneficio económico para el país, tomando como ejes principales la producción de la maquinaria utilizada para el dragado, la mano de obra, el cobro de peajes a las embarcaciones y las posibilidades de control de una ruta acuática por la que pasa el 80% de las exportaciones argentinas declaradas y otra inconmensurable cantidad que transita de contrabando.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor de transporte fluvial de más de 3.400 km de extensión que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná y el 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata.

En el ámbito del Ministerio de Transporte se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, con el objetivo de asistir y asesorar al ministro de Transporte en lo vinculado al llamado de la licitación pública de carácter nacional e internacional. Además, este organismo tiene la tarea de realizar los estudios e informes necesarios para la confección de los pliegos licitatorios, elaborar los pliegos de bases y condiciones para la licitación por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización, así como también las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable, según la resolución 8/2021 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El Estado nacional busca, con el nuevo llamado a licitación, tener mayor presencia en la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay y no volver a dejarla en manos extranjeras como ocurre desde los años noventa, década donde se dio comienzo al proceso más grande de privatización de empresas en Argentina. En relación a esto, César Crocitta, licenciado en Economía (UBA), habló con ANCCOM sobre el asunto en cuestión: “El control debe estar en manos del Estado argentino, nosotros tenemos que controlar firmemente todo el movimiento de la Hidrovia, todo movimiento que se haga a través del río debe estar fríamente calculado”. Además, hizo referencia a la importancia de que sea el Estado el que se haga cargo del cobro del peaje de las embarcaciones. “El ingreso por el peaje es una cifra que ronda los 18 millones de dólares anuales, y el costo del dragado es muchísimo inferior”, agregó.

El presidente y los gobernadores durante la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía en Puerto San Martín.

Bruno Capra, ingeniero electrónico e integrante del Grupo Bolívar y del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, hace referencia a que la privatización de las empresas nacionales afecta a la soberanía sobre nuestro territorio. Comenta que la Prefectura no puede detener ni revisar los barcos que pasan por el Río Paraná, por estar catalogado, en esa zona, como aguas internacionales, facilitando de esta manera el contrabando de las exportaciones. “Se cancelaron y se privatizaron muchas organizaciones y empresas del Estado y a partir de allí empezaron las décadas, que aún están incluso, de aumento de la pobreza”, añade Bruno Capra

Uno de los tramos centrales de conexión con la Hidrovía es el Canal Magdalena, una vía de acceso, ubicada en el Río de la Plata, que une a los puertos de la provincia de Buenos Aires y el sur del país con la zona del litoral. Allí es donde el Ministerio de Transporte planea iniciar obras una vez finalizado el proceso de licitación, las cuales apuntan al dragado del canal para pasar de 15 pies (4.5 metros) a 40 (12 metros) de profundidad. De esta manera se abriría una nueva ruta de navegación que permitiría a las grandes embarcaciones acceder de forma directa a la hidrovía Paraná-Paraguay.

“Un barco que sale de un puerto de la costa del sur para pasar a Rosario, Santa Fe o Resistencia tiene que pedir permiso a Uruguay”, explica Bruno Capra. Por otro lado, César Crocitta hace hincapié en la necesidad de la apertura del Canal Magdalena para que los sectores agroexportadores no sigan utilizando el de Montevideo como eje central del tráfico y único acceso desde el sur del país hasta la zona del litoral por el momento, y de esta manera evitar el contrabando con los países limítrofes. “A ellos les interesa cargar en Montevideo porque no pasan por la Argentina y exportan. Paraguay se convirtió en el cuarto exportador de soja, exporta la soja que sale de contrabando de la argentina”, señala el economista.

El Estado también tiene la posibilidad, por medio del llamado a licitación para la realización de mantenimiento y ensanchamiento de la Hidrovía, de reducir los costos de transportes de los productos que se exportan. “Hemos perdido la conexión marítima que es la más barata, está el 10% de lo que sale llevar la carga por camiones. Para eso necesitamos hacer el canal Magdalena, que es la obra principal, y que se integre con el proceso de la hidrovía”, aclara César Crocitta. En relación a esto, Capra, destaca la importancia de que la ruta pueda ser administrada desde el Estado: “Toda la cadena de puertos, que al mismo tiempo se privatizaron, son todos puertos extranjeros en territorio argentino y nos asombramos que un producto como los granos, que se exportan desde Argentina, tengan que pasar por administración extranjera en el propio puerto de embarque. O sea, hemos pasado a tener fuga de cosas elementales”.

Por último, Crocitta destaca la importancia de volver a construir las dragas (maquinaria utilizada para la excavación de la tierra que se encuentra debajo del nivel del agua para realizar el ensanchamiento de la vía) en Argentina. “La licitación debe contemplar la construcción de las dragas en argentina, es la primera condición. Se pueden crear más de 3 mil puestos de trabajos construyendo dragas en argentina, que no solo se construirían dragas para la hidrovía, sino también para los puertos”, aclara. Este es un paso fundamental para que el Estado ponga las condiciones necesarias para que la industria nacional se vea beneficiada, y de esta manera generar un desarrollo en la economía del país. “Se debe contemplar que por lo menos el 50% de las dragas que se utilicen deben ser construidas en Argentina. Otra condición que debe cumplir la licitación es que las dragas funciones a gas natural licuado como combustible y no diésel, que es altamente contaminante”, agrega Crocitta.

Mar 24, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Los comicios presidenciales en Ecuador están atravesados por la propagación de fake news en las redes sociales y en los medios de comunicación. En la primera vuelta, realizada el pasado 7 de febrero, ganó el candidato correísta Andrés Arauz con el 32,7% de los votos, seguido por el derechista Guillermo Lasso con 19,7%. Uno y otro se enfrentarán de nuevo en las urnas el próximo 11 de abril.

La campaña electoral para la segunda vuelta comenzó el 16 de marzo y las redes se tornaron un territorio de disputa política por los sentidos marcada por la desinformación y la posverdad. Pero, ¿qué democracia se habita cuando la manipulación informativa gana terreno? ¿Cómo afecta al ejercicio de la ciudadanía? En el libro “La democracia de los trolls y el asalto a la democracia” Arturo Luque González, Julián Macías Tovar y Fernando Casado Gutiérrez analizaron las estrategias que buscaron alterar el curso de la primera vuelta.

El medio digital se vuelve un elemento desestabilizador cuando es el soporte de maniobras antidemocráticas que atraviesa las agendas mediáticas e influye en el debate público. Bajo el disfraz de información, las fake news se difunden con velocidad de manera voluntaria. Guadalupe Nogués, doctora en Ciencias Biológicas, docente y comunicadora, explica que la posverdad puede verse propiciada casualmente o con intenciones definidas de manipulación informativa, es decir cuando es operada por alguien con el fin de distorsionar la información disponible y desinformar. En su libro “Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad” afirma que los hechos se vuelven hechos en la medida en que encajan en los deseos de cada grupo que “desarrolla su propio lenguaje, uno que, de las muchas funciones del lenguaje, privilegia la capacidad de incitar a las emociones, y empuja a esas emociones a construir paisajes solo accesibles a quienes compartan la forma de mirarlos”.

De acuerdo a Nogués, cuando la información se adultera de manera intencional se contamina y destruye la conversación pública. En cuanto al objetivo de la industria de la posverdad, que puede ser representada por una empresa, un partido o un lobby, no necesariamente se intenta convencer. “Muchas veces, se trata solamente de confundir y establecer una duda que parezca razonable. Si hay una verdad, se la disimula o se la cuestiona. Si no hay una verdad, se la sugiere, se la da a entender. Generalmente, no se la afirma de manera contundente”, señala.

El 11 de abril el pueblo ecuatoriano elegirá al sucesor de Lenín Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013 pero que luego, al asumir como presidente en 2017, dio un giro absoluto respecto a las políticas de la denominada Revolución Ciudadana. Su último año de gestión estuvo marcado por una mala gestión de la pandemia, un sistema de salud precarizado que pronto se vio saturado, el sometimiento a las cámaras empresariales, el endeudamiento externo y la renuncia del Ministro de Salud tras una vacunación irregular.

Andrés Arauz, demócrata progresista de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, representante liberal conservador de la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, disputarán el balotaje. Arauz es economista y miembro de la Internacional Progresista –integrada entre otros por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis–, fue asesor y director del Banco Central, y se desempeñó en otras funciones de gobierno durante la presidencia de Rafael Correa, quien era el precandidato inicial para la vicepresidencia. La postulación de Correa fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral en el marco de las sentencias judiciales que lo inhabilitan para ocupar cargos públicos. Este patrón de procesos judiciales y mediáticos, conocido como lawfare, se repite en varios países de Latinoamérica y da cuenta de una estructura que involucra a movimientos neoliberales y organismos internacionales que buscan imponer sus agendas. Una de las mayores víctimas de ese procedimiento fue José Inácio Lula Da Silva, el expresidente de Brasil que pasó más de 500 días preso y fue imposibilitado de participar en las elecciones de su país por un proceso judicial amañado que fue anulado la semana pasada.

Lasso es empresario, accionista principal del Banco Guayaquil y especulador beneficiado de la crisis económica y financiera de 1999 que culminó con la dolarización de la moneda, así como vinculado a empresas offshore en paraísos fiscales. Fue también gobernador y embajador, y se postuló como presidente en las elecciones de 2013 y 2017. Este año Lasso ganó su lugar en el balotaje por una diferencia mínima con Yaku Pérez, luego del recuento parcial de votos que despertó denuncias de fraude, movilizaciones y el rechazo de Pérez y sus votantes a las decisiones de las autoridades responsables del escrutinio.

Los especialistas González, Tovar y Gutiérrez, que investigaron las estrategias digitales de desestabilización política antes de la primera vuelta, afirman que actualmente los golpes de Estado se efectúan mediante herramientas más sutiles que antes y hacen uso de los sistemas de dominación cultural: los medios y las redes, junto con determinados organismos supranacionales, le otorgan la legitimidad necesaria para fracturar la democracia. Los tres componentes de estas estrategias son el uso de la mentira y la manipulación informativa, la conformación y difusión de mensajes de odio, y la creación y uso de cuentas falsas en ocasiones automatizadas.

El estudio que realizaron consistió en el análisis de las cuentas de Twitter que interaccionaron o mencionaron a los cuatro candidatos que encabezaban las encuestas (Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yaku Pérez y Álvaro Noboa (que finalmente fue inhabilitado), entre el 6 y el 13 de enero de 2021. A partir de la API Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de esta plataforma, extrajeron 184 mil tuits. De este relevamiento de datos, encontraron un gran número de cuentas falsas que amplificaban publicaciones de apoyo a Guillermo Lasso y desestimaban a Andrés Arauz, reproduciendo noticias falsas y mensajes de odio contra el candidato. Entre ellas, se afirmaba que Arauz estaba a favor de la desdolarización en una economía que tiene como moneda oficial al dólar hace más de dos décadas. Aunque este hecho significó la pérdida de soberanía monetaria, se encuentra legitimado y arraigado socialmente. “Se ejerce un bombardeo continuo de mensajes en el que se posiciona a Arauz como un enemigo del sentido común liberal, que ejecutará la desdolarización como paso previo en el proceso de convertir a Ecuador en una Venezuela bolivariana”, afirman en el libro.

Desde el país andino, Dayana León, consultora en Comunicación Política, Género y Democracia, periodista y máster en Ciencias Sociales por FLACSO Ecuador, explica que este tipo de acciones forman parte de una estrategia global de las elecciones a nivel de todas las candidaturas. “Las noticias falsas llegaron para quedarse en las elecciones. Sobre todo, porque es una estrategia política que busca ir deslegitimando a las candidaturas. Ya sea la de Andrés Arauz, de Guillermo Lasso y, cuando estaba en la arena política, de Yaku Pérez también. Creo que existió de ambas tendencias una estrategia, no digo que directamente de los candidatos, pero sí de simpatizantes y personas que de una u otra manera están alineadas”. Según León, el contexto de ubicuidad tecnológica es un punto fundamental de análisis porque los “prosumidores” consumen, producen la información y son generadores de contenidos, algo que realizan en función de sus percepciones, sus realidades e intereses.

Con un alto contenido de noticias falsas como estrategia política, el proceso electoral también se ve marcado por lo que León llama falsos triunfalismos que se perciben en las redes. Pudo verse en las encuestas típicas de Twitter donde se activaban simpatizantes de una u otra tendencia para hacerles “ganar”, en la construcción de una narrativa como las encuestas de apalancamiento con información no contrastada, y en la puesta en escena de imágenes de una encuestadora afirmando que un determinado candidato iba adelante (sin una muestra ni verificación). Otro factor que observa León es la cultura digital que define como muy incipiente en el Ecuador. “La sociedad ecuatoriana no está preparada para constituirse en prosumidora, para discernir las noticias verificadas de las falsas que circulan frecuentemente y que proliferan más en tiempos electorales. Lo hemos visto ahora porque las competencias digitales para las elecciones del 2021 son efectivamente mucho mayores que las del 2019 e hicieron que los usuarios tuvieran un mayor tráfico en las redes sociales”, señala.

Además, destaca que el discurso en redes de tergiversar un video, de editarlo para unir frases, de incrementarle otros temas, de hacer montajes y producir memes, tiene una contracara: “Hacer una noticia falsa te toma quizás unos pocos minutos, pero desmentirla te puede tomar días, años o te puede tomar toda una vida”. Para León, las estrategias de ambos candidatos en las redes se han concentrado en cuestionamientos, en un discurso de ataque y eso la sociedad lo percibe como una elección polarizada, con alta conflictividad en el medio digital. “Al final del día la gente está consumiendo el odio en las redes y no está consumiendo la verdadera política”, opina.

Asimismo, refiere que hay una debilidad en el tema de la contrastación de las noticias falsas, que han sido difundidas incluso por periodistas renombrados. Pese a que existen algunos proyectos, todavía falta mucho por hacer para la verificación tanto de las fake news como de los discursos. “Es una corresponsabilidad de los candidatos y de la sociedad en su conjunto. No tenemos una cultura digital que efectivamente pueda combatir estos temas y muchos candidatos viven realidades paralelas porque tienen más trolls que votos. Eso se vio en algunos resultados electorales y los falsos triunfalismos también conllevan a un tema gravísimo que es la aceptabilidad o no de la derrota de los procesos electorales”, concluye.

“Andrés no mientas otra vez”

La articulación de discursos de difamación y la creación de una imagen negativa sobre Arauz ocupa el centro del escenario en las redes. Guillermo Lasso continúa viralizando hashtags que han sido tendencia los últimos días para desacreditar a su rival. “Andrés no mientas otra vez” fue la frase elegida por Lasso durante el debate del domingo 21 de marzo que luego se hizo viral.

Esta estrategia de desacreditación y difamación comenzó a fines de noviembre de 2020 con la difusión, por parte de periodistas y cuentas falsas, de un video manipulado que recorta el discurso de Arauz y lo posiciona en contra de la dolarización, imágenes que también circularon en la publicidad paga de una cuenta de Facebook no oficial que apoyaba a Lasso. Para Macías Tovar y equipo, los fact-checking para Facebook –que se supone son organizaciones independientes que trabajan para la verificación de datos– tienen un sesgo en América latina marcado por la financiación de embajadas u organizaciones de Estados Unidos, que tienen sus propios intereses en la región. No hay garantías respecto a la veracidad de la información que llega vía redes sociales, por lo que la única opción ha sido desconfiar de lo que circula en el medio digital y buscar medios alternativos para contrastar la información.

La información distorsionada se difundió desde formadores de opinión tanto en redes como en medios tradicionales. Finalmente, Lasso viralizó el hashtag #Desdolarauz que llegó a ser tendencia en Twitter, además de que durante la campaña incluyó carteles en vallas publicitarias que decían “Seguir con la dolarización o convertirse en Venezuela”, discurso que también reprodujo al cierre del debate electoral de la primera vuelta. Por otra parte, se buscó descalificar al candidato Arauz a través de insultos entre los que predominó la palabra “lelo” en tuits y retuits de cuentas creadas muy recientemente, con pocos seguidores y con fotos de perfil extraídas de Internet. “Pero el uso de cuentas falsas no solo es utilizado para la difusión de la estrategia de odio y difusión de mentiras, esta red también se utiliza para la difusión de los HT oficiales de la candidatura de Lasso y para hacerle RT”, observan los investigadores.

Participaron 21.400 cuentas en los más de 180 mil tuits analizados con interacciones que permitieron observar una conversación política polarizada con la diferencia de que la comunidad virtual de Arauz es más plural (y representa aproximadamente un 50% de los tuits) que la de Lasso (32% de tuits). “Si analizamos las cuentas que han recibido más retuits vemos como claramente la estrategia de la candidatura de Guillermo Lasso es que la gran mayoría de retuits los reciba el candidato, mientras en la candidatura de Andrés Arauz los retuits están muy repartidos entre sus candidatos y miembros de la comunidad que apoyan la candidatura”, señalan en el libro Luque, Macías y Casado.

Los autores afirman que las redes son corresponsables en la creación y difusión de mensajes y los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre la información que publican. Estas corporaciones que concentran el poder de medios y plataformas digitales trabajan por sus propios intereses. En Ecuador, las fake news tuvieron origen en redes sociales y fueron amplificadas en medios locales, pero también resurgieron desde otros países. En Colombia, Revista Semana difundió una noticia sobre el supuesto apoyo y financiamiento de un grupo guerrillero (el Ejército de Liberación Nacional) a la candidatura de Arauz, y en Argentina, Clarín publicó que Arauz ofrecía dinero a los votantes en un aviso de campaña (fake news sobre la que luego aclaró que se trataba de un falso spot).

Los autores de “La democracia de los trolls” alegan el involucramiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en espacios clave de los procesos electorales de América latina. Ayer, alentando el uso de las fuerzas represivas, la censura y el terror, y hoy bajo el velo de un discurso sobre la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad en boca de organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales que bajo estos eufemismos promueven una agenda neoliberal en favor de sus intereses.

Este tercer actor social que interviene en las estrategias desestabilizadoras del mundo digital, es representado por organizaciones internacionales que, bajo el disfraz de la defensa de los valores de la democracia, la ayuda económica y la promoción del “desarrollo”, trabajan por los intereses políticos y militares de su país de origen.

Luque González, Macías Tovar y Casado Gutiérrez mencionan a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) como uno de los organismos que busca influir en los gobiernos extranjeros en pos de su beneficio económico colaborando con sectores antigubernamentales. También a la Fundación Nacional para la Democracia (NED) que se presenta como una organización sin fines de lucro para fortalecer las instituciones democráticas y financia instituciones con valores liberales y de ultraderecha que han apoyado el golpe de Estado en Bolivia, así como promueve mensajes fascistas y antidemocráticos. Incluso, mantendría conexiones con organismos de vigilancia de Estados Unidos como la CIA.

De igual forma, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), organización con sede en Washington, ha suscripto un convenio de cooperación institucional con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y colabora con plataformas digitales de identificación de fake news como Ecuador Verifica, de orientación anticorreísta. Además, el CNE ha prohibido que la imagen de Correa aparezca en la propaganda política oficial de Arauz. Por último, Atlas Network, organización que fomenta las políticas económicas de libre mercado financiando a más de 500 fundaciones alrededor del mundo, se vincula con el candidato Guillermo Lasso ya que su fundación Ecuador Libre pertenece a esta red que concentra poder económico y político a nivel global.

Mar 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas

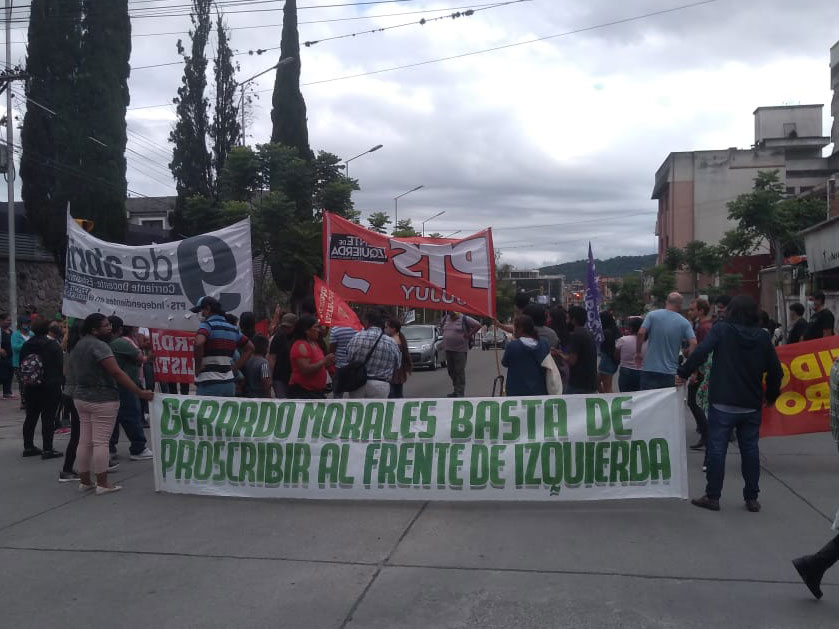

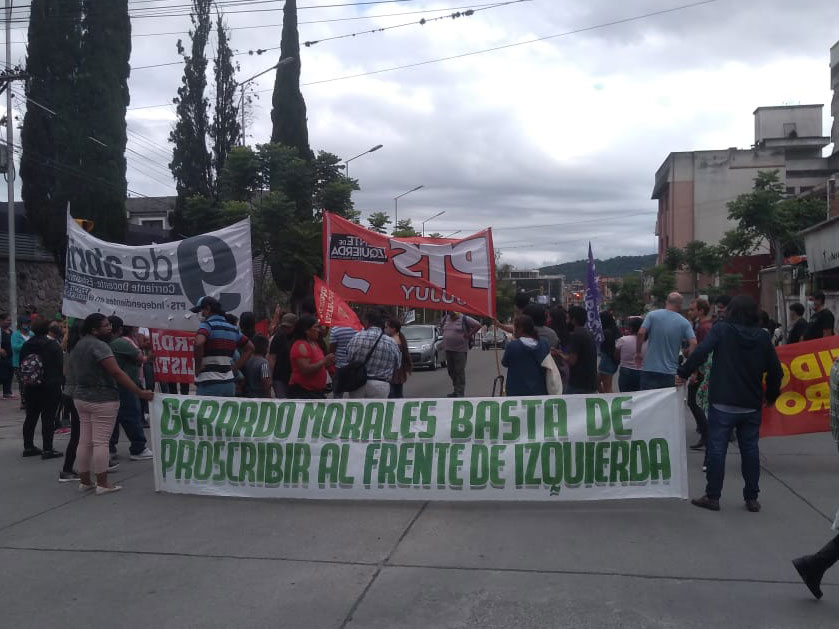

En la provincia de Jujuy hay un diputado que lleva diez meses sin poder asumir en su banca. Se trata de Gastón Remy -economista y docente de la UNJu-, perteneciente al Frente de Izquierda-Unidad. Como parte del sistema de rotación de bancas que emplea el FIT-U, el 5 de mayo del año pasado Iñaki Aldasoro presentó su renuncia ante la Legislatura provincial pero la misma fue rechazada tres veces por el cuerpo legislativo.

“Esto debería haber sido un mero trámite administrativo”, relata Remy. Tanto el oficialismo perteneciente al gobernador Gerardo Morales -UCR/Juntos por el Cambio- como las dos fracciones del PJ presentes en la cámara impiden por los votos la renuncia de Aldasoro. “No les gusta una persona ‘demasiado opositora’ a Morales, que es alguien que está acostumbrado a tener un personal que le responde como si fueran súbditos. Están acostumbrados a que no exista otra voz en la provincia, a que no exista un Frente de Izquierda que esté con los trabajadores y no se venda”.

El caso volvió a tomar resonancia luego de que el jueves pasado la policía reprimiera a una manifestación frente a la Legislatura jujeña en reclamo por la asunción de Remy. Allí estaban presentes el propio diputado electo, su predecesor Aldasoro y varias agrupaciones políticas, civiles y sindicales. “Jujuy ha pegado un gran salto respecto al carácter represivo del Estado en este gobierno. En la provincia hay presos políticos, incluso luego del cambio de gobierno nacional. La policía hostiga permanentemente a los jóvenes en los barrios, a los vendedores ambulantes y hay muchos casos de gatillo fácil”, cuenta Remy. Respecto a la manifestación del jueves, remarca: “Mi compañera Natalia Morales, también diputada, y yo terminamos yendo a una clínica por las heridas. Tenemos politraumatismos en la zona de los brazos y el tórax por los palazos. No escatimaron en golpes. Es una provincia donde cada vez se hace más difícil sobrevivir, llegar a fin de mes. Eso es lo que el gobierno quiere mantener y ocultar, porque si levantás la cabeza viene este tipo de respuestas”.

No es la primera manifestación al respecto. En diciembre, Remy se encadenó en la puerta del edificio legislativo. Ese mismo día, rechazaron por tercera vez la renuncia de Aldasoro. Sin embargo, representantes del bloque oficialista le habían prometido de palabra al FIT-U que se trataría la renuncia en la siguiente sesión. “Esa sesión fue el jueves, pero la renuncia no entró en el temario de la misma. Lo único que votaron fue un decreto que el gobernador Morales había firmado el día previo, donde se establece hacer públicos los listados de las personas vacunadas. El gobierno se hace el sorprendido y dice que los empresarios de las clínicas privadas le mintieron al hacer pasar a familiares de los dueños por mucamas o enfermeras de los establecimientos. Pero ni siquiera hubo control sobre esas vacunas”, continúa.

Remy y, su compañera, la diputada Natalia Morales terminaron con heridas en el hospital local.

Remy ha denunciado reiteradas veces tanto al gobierno de Gerardo Morales como a los empresarios locales. Afirma que “Morales es el cuarto gobernador que más gana en el país: 330.000 pesos por mes, cuando hay empleados municipales que ganan sólo 2.000 o 3.000 pesos”. En las elecciones de 2017 -por las que Iñaki Aldasoro pudo acceder a la banca-, reclamó por el fraude en el partido de Libertador San Martín: “Les jodió muchísimo perder y la movilización fue tal que el mismo Morales ordenó, mediante un tweet, que se abrieran las urnas. Las urnas se abrieron y quedó demostrado que teníamos razón”.

La provincia de Jujuy se encuentra en un estado caótico. Pasó de ser un “ejemplo a seguir” al comienzo de la pandemia de covid-19 por la poca cantidad de casos registrados a vivir un colapso sanitario por la falta de camas y respiradores. Los presos políticos abundan, siendo Milagro Sala el nombre más resonante. La desocupación se mantiene en un 5,1%, pero los trabajadores demandantes de empleo alcanzan el 29,1% según el Indec. “Si uno busca en el diario La Nación, en 2010 Carlos Pedro Blaquier -dueño del ingenio Ledesma- declaró que es muy amigo de Gerardo Morales. Como cada gobernador de Jujuy, llega porque hay un visto bueno de la empresa Ledesma. Hay, además, una unidad muy fuerte entre Morales y un sector del Justicialismo ligado a Sergio Massa. Co-gobierna, entonces, con ellos y con otro sector del PJ provincial que está con el Frente de Todos, cuyo presidente es Rubén Armando Rivarola, un empresario que hizo su fortuna en base a negocios habilitados desde el Estado. Él es dueño de los principales medios de comunicación de la provincia. Muchos sindicatos también colaboran. Está la red de punteros, que ejercen el clientelismo a partir de la enorme necesidad de trabajo que no se resuelve. Desde la izquierda tratamos de acompañar todos los reclamos, como una esperanza de que, frente a tanto agravio, haya una luz de esperanza para organizarse y tener una respuesta propia. Sino, es bajar la cabeza y aguantársela”, concluye Remy.

Dic 16, 2020 | Novedades, Vidas políticas

En los últimos años las redes sociales han modificado aspectos de sus “políticas de uso” que suscitaron distintas controversias, como el rol editorial, la relación con Trump y el uso de algoritmos para fines no informados a los usuarios de las mismas. La autora de Trolls S. A, Mariana Moyano, analiza el impacto del uso de plataformas y aplicaciones en nuestra vida cotidiana. “Don’t be evil” (no seas malo), era el eslogan de Google hasta 2018, cuando lo borró de su historial.

El lunes 14 de diciembre el Colegio Electoral de Estados Unidos convalidó las elecciones y reafirmó la victoria de Joe Biden, a pesar de que el actual presidente Donald Trump insiste en calificar la votación como “fraudulenta” desde su cuenta de Twitter. Justamente esta plataforma viene marcando como “engañosos” varios de los tuits del mandatario estadounidense. En ese sentido, el debate sobre el rol editorial de las redes gana terreno.

En ese sentido, la controversia en torno a la conducta del mundo corporativo tuvo como telón de fondo las elecciones en ese país y el escándalo de Cambridge Analytica, que reveló el uso inadecuado de los grupos de afinidad en Facebook para la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump en 2017.

Con la irrupción de la pandemia, las redes sociales se volvieron espacios esenciales de interacción, y de acción social e intervención política. Coincidentemente, las empresas de la Net tomaron distintas decisiones ejecutivas para gestionar su funcionamiento. A fines de mayo, Twitter presentó su “Política de Integridad Cívica”, prohibiendo ciertas “prácticas manipuladoras”. Esto les permitió aplicar etiquetas que advierten sobre información engañosa en los tuits publicados.

De esa manera comenzó una disputa entre Trump y Twitter, red en la que el todavía presidente estadounidense tiene más de 88 millones de seguidores. Pero no siempre fue así.

“Yo pongo 2013 como una fecha clave, es cuando me parece que hubo un cambio en el mundo. Se consolidó lo que se llamó la Primavera Árabe y se vio el rol de las redes sociales en ese movimiento. Es un año de una profunda crisis económica y además están las revelaciones de [Edward] Snowden. Trump es un poco hijo de eso, es un tipo que nace contra los establishment”, dice Mariana Moyano, periodista, docente y autora del libro Trolls SA (Planeta, 2019), mientras advierte que la confrontación entre Twitter y Trump es bastante reciente.

“Lo que ha pasado en el mundo es que los establishment son, como dice Nancy Fraser, una especie de encadenamiento, entre el capitalismo simbólico-cultural y el financiero. Está Hollywood, que siempre fue anti-Trump y está Silicon Valley, con un juego zigzageante entre los medios de comunicación, el liberalismo político y demás, pero con un poder tan impresionante, tan brutal, que podían hacer lo que querían. En esa cosa medio desenfrenada tanto de la lógica de Trump como de las redes sociales, es que hacen ese maridaje, lo que yo llamaba el verdadero TT, que no es trending topic sino el matrimonio Twitter-Trump”, ironiza Moyano.

Previo a las elecciones presidenciales, Twitter volvió a señalar como engañosos varios tuits de Donald Trump, lo que se reforzó con sus continuas denuncias de fraude y su pedido de que se detenga el conteo de votos. A pesar de la derrota, para Mariana Moyano la figura de Trump va a seguir presente.

“Más allá de que puedan salirle mal las elecciones, creo que esta disputa lo reafirma en su lugar. Es de estos outsiders que pueden ser multimillonarios pero que juegan, le hacen partido a las redes sociales y se enfrentan a los medios de comunicación. Y ahí juega no la comunicación política, sino la política y la comunicación del nuevo tiempo”, sostiene Moyano, con atención a que las figuras sin formación política ya son una realidad en las carreras presidenciales.

En la discusión por las redes sociales, el algoritmo es central: “Silicon Valley empieza también a jugar un poco en el rol de establishment del capitalismo cultural (…). La línea editorial de las redes sociales es la conformación del algoritmo”, analiza la también influencer en su lugar periodista, quien cuenta con casi 130 mil seguidores en Twitter.

Metadatos

En el último tiempo se empezó a cuestionar si los algoritmos reproducen sesgos humanos, que llevan luego a errores sistemáticos en su codificación. Un ejemplo reciente lo mostró Twitter, con su red neuronal, una herramienta muy utilizada en Inteligencia Artificial que procesa información y elabora patrones, para mostrar lo que considera más importante de la foto en la vista previa. Sin embargo, algunos usuarios descubrieron que cuando se presenta una foto de una persona negra y otra blanca al mismo tiempo, la red social elige por defecto mostrar la de la persona blanca.

Otro caso es el de Amazon, que en 2014 puso en marcha un proyecto de inteligencia artificial supuestamente neutral a la hora de contratar personal. Luego lo eliminó porque el algoritmo penalizaba los curriculum con la palabra mujer, es decir, tenía un sesgo machista al momento de seleccionar los candidatos.

“Tengamos en cuenta que lo de Cambridge Analytica, si bien no es la madre del borrego, está presente. Porque el problema no está en el escándalo del uso de ochenta millones de perfiles, sino en cómo conforman los otros miles de millones de perfiles y los modos en que uno al otro nos vinculamos con esa tecnología”, explica Moyano.

El mencionado caso Cambridge Analytica multiplicó a esos 80 millones de usuarios  estableciendo redes de afinidad con otros integrantes de la red, en donde se violaron los datos personales de todos los integrantes de esa red de eventuales electores. Para la periodista, “lo de Cambridge Analytica a Silicon Valley le sacó un poco de credibilidad. Entonces ellos hicieron esto [en referencia a sus políticas para prevenir las fake news] más en una forma para acomodar un poquito los tantos y no quedar tan pegado a los populismos”.

estableciendo redes de afinidad con otros integrantes de la red, en donde se violaron los datos personales de todos los integrantes de esa red de eventuales electores. Para la periodista, “lo de Cambridge Analytica a Silicon Valley le sacó un poco de credibilidad. Entonces ellos hicieron esto [en referencia a sus políticas para prevenir las fake news] más en una forma para acomodar un poquito los tantos y no quedar tan pegado a los populismos”.

En abril de 2018, Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, declaró ante el Congreso de Estados Unidos por el caso de Cambridge Analytica, admitió que había cometido un “error” y que “no hicieron lo suficiente para resguardar la privacidad de los usuarios”. Por esto, en 2019 la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) multó a Facebook por 5 mil millones de dólares y lo obligó a crear un comité independiente para temas de privacidad, fuera del control de Zuckerberg.

Este año, el creador de Facebook volvió a comparecer en el Congreso dos veces, una por una investigación sobre posición monopólica junto con las otras tres grandes empresas tecnológicas: Google, Apple y Amazon; la otra fue el pasado 17 de noviembre, acompañado de Jack Dorsey, CEO de Twitter, para explicar las medidas tomadas desde sus plataformas durante la campaña electoral en relación a la llamada “desinformación” y los mensajes de odio y a la aplicación de las leyes antimonopolios (Sherman y Clayton), orientadas a la defensa de la competencia.

“También está el enfrentamiento de los medios de comunicación con Silicon Valley que este año tocó la cima”, añade Moyano. El mundo cambió su manera de interactuar socialmente, y el rol de los medios tradicionales quedó en el centro del debate.

El mercado de la información

“Los medios tradicionales, tal como los conocíamos, no existen más, se siguen consumiendo en un lugar mediano. Los diarios son leídos por un grupo, que puede ser amplio, pero en términos de masividad es reducido, sólo nosotros los hiper-politizados nos preocupamos por la tapa de Clarín. Eso en términos de consumo de audiencias. Después, en términos de publicidad, no hay una cifra exacta, pero los que tienen números con algo de precisión dan cuenta de que entre 75% y 85% de la publicidad mundial se las llevan Facebook y Google”, analiza Moyano.

En ese sentido, un estudio realizado este año por el Instituto Reuters para la Universidad de Oxford analiza los consumos y las audiencias de diferentes países. Del continente americano, tomaron los mercados de Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. En este último, muestra que el mayor crecimiento se da en los medios digitales, como Infobae. Según el informe, hay una gran predominancia de las redes sociales y la Internet.

“Hay una idea de que el mundo virtual de las redes sociales es una especie de etapa superior del universo mediático, y no tienen nada que ver. El problema es que los medios que pueden subsistir son pocos, salvo que seas el New York Times, que igual les va mal en términos de plata pero juegan con el prestigio internacional y a la obligación de lectura. O sos Infobae, que va metiendo una pata en el territorio virtual, que no es el mediático, porque los modos de emisión son diferentes”, explica Moyano.

La propaganda detrás de las noticias

En el estudio citado presenta otros resultados. En Argentina más del 70% de los encuestados cree que las empresas tecnológicas deberían bloquear propaganda política que contenga información falsa, o que a nivel global el 50% de los entrevistados usaron WhatsApp para compartir información.

En relación con esto, la cuestión de la veracidad de la información a la que acceden los usuarios es de mucha complejidad. “Hay que entender cómo funciona ese mundo, porque mientras no lo entendamos… después nos sorprendemos cuando un medio da a conocer algo falso o nos llegan cadenas de WhatsApp. Pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿quién reenvió? ¿quién escuchó? ¿quién pensó eso como posible información veraz? El problema no es sólo chequear si es verdadero o falso, es que no sabés quién te lo dijo, porque no tenés modo de chequear el emisor. WhatsApp ya es una red social”, añade desde su lugar como profesora universitaria.

Durante esta pandemia, Twitter anunció una serie de cambios en la forma de retwittear. Uno de ellos se relaciona con la regulación de la información: si el usuario no abrió el link de un artículo y lo retuitea, aparece un aviso donde pregunta si no desea leerlo antes, para fomentar que los usuarios sepan qué es lo que comparten con sus seguidores.

Para llegar a un horizonte de mayor veracidad de la información sin restringir los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, para Moyano el camino es conformar audiencias que sepan qué es lo que están recibiendo en sus redes.

“Lo que yo encuentro posible y cercano es la adquisición de ciudadanía digital y que los seres humanos del mundo sepamos qué es lo que hay ahí para poder convertirnos en ciudadanos con capacidad de decisión. Me parece que todavía no lo somos, no nos damos cuenta cómo nos han modificado la vida las redes sociales”, concluye.

Desarrollar las capacidades de los ciudadanos puede ser una solución a corto plazo para definir consensos alrededor del uso de la tecnología. Un debate que cada vez está más presente y que está cambiando los marcos regulatorios en todo el mundo, como ocurre con el Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD), que parece ser la solución europea a los problemas argentinos -como ironiza la revista Barcelona- y sirve de modelo para redes y plataformas como Netflix, Facebook, Amazon Prime Video, o la suite de Google, entre otras, que ofrecen servicios en línea en todas las regiones.

Mientras tanto “Un nuevo amanecer comienza” en la saga de Star Wars, o tal vez sea “El despertar de la fuerza”. Aún resta esperar al 20 de enero, la fecha esperada para la transición presidencial.

Nov 27, 2020 | Vidas políticas

Perú vive momentos de grandes convulsiones sociales: con tres presidentes en una semana y una sociedad movilizada desde las bases, el país andino se enfrenta a una grave crisis política e institucional que acarrea desde hace tiempo. Un fuerte impulso de los movimientos sociales y una recomposición de la derecha en el Congreso plantean un escenario de incertidumbre y fragmentación para la transición a las próximas elecciones de 2021.

El expresidente Martín Vizcarra, que gobernó el país desde marzo del 2018 por el partido Peruanos por el Kambio, fue destituido por “incapacidad moral” el 9 de noviembre último por el Congreso, ante la aprobación de su segunda vacancia en la que enfrentó cargos por corrupción en la región de Moquegua, donde fue gobernador de 2011 a 2014. Vizcarra asumió la presidencia en 2018 cuando su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, también llamado “PPK”, fue denunciado de igual manera por actos de corrupción en el caso Odebrecht, a casi dos años de mandato.

“Cuando asume Vizcarra no tenía banca dentro del Congreso, era una bancada muy débil para enfrentar al fujimorismo. Se puede decir que llegó a raíz de la suerte, no fue un presidente elegido por la población”, dice Toribio Durand, analista político y militante de la región Sur del Movimiento Nuevo Perú (MNP). Con las consignas de anticorrupción y reforma universitaria como principales banderas, Vizcarra empezó a articular con aquellos sectores que luchaban en contra de la corrupción y a enfrentarse cada vez más con un Congreso en su mayoría afín al autoritarismo conservador del ex dictador Fujimori: “Frente a un descontento social, él empieza a capitalizar todo ese descontento de anticorrupción. Se enfrenta al Congreso, algo que la gente quería. No se hace ver mal ante la gente, se hace ver mal ante el Congreso. Dentro de ese marco, llega a tener una buena aceptación por parte de la población”, sigue Durand. El analista político de Nuevo Perú considera que a partir de Vizcarra la ultraderecha del Congreso llevó a cabo una serie de intentos de reacomodamiento de su fuerza política: “Empieza un proceso de recomposición de la derecha neoliberal en nuestro país, frente a una crisis capitalista a nivel mundial y frente a una crisis social, donde la derecha ya estaba desacreditada. Mucho más atrás venía una derecha que buscaba recomponerse mediante La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Entonces se buscaba algún recambio que fuera el más estratégico y a la vez el más táctico para que la población no se movilice. Éste recambio fue Vizcarra, que duró un tiempo en el poder pero cometió algunos errores que el Congreso no pudo tolerar”.

Florencia Nolasco Pantoja, coordinadora del Comité de la Victoria del MNP en Lima explica: “El gobierno de Martín Vizcarra fracasó en la estrategia de crisis sanitaria, de salud pública, y como consecuencia los hospitales están colapsados, con cero atención médica”. La especialista detalla los reclamos más visibles: “La población exige hoy el abastecimiento de oxígeno y que el gobierno deje de hacer oídos sordos a tanta precariedad sanitaria inhumana. En la educación hay mucha desigualdad de derechos educativos y tecnológicos, la población pide la implementación de centros educativos y el derecho a la educación gratuita y de calidad para todos y todas”.

Ante la vacancia de Vizcarra, finalmente aprobada con 105 votos en el Congreso y la asunción de Manuel Merino el 10 de noviembre, la población en varias regiones del país comenzó a movilizarse ante un presidente electo que no reconocieron como tal. Con otras problemáticas de fondo, como un modelo institucionalmente corrupto, y con la necesidad de un cambio estructural de fondo, a través de una Asamblea Constituyente, el pueblo peruano reclamó en las calles, donde la represión policial dejó un saldo de dos muertes, 102 heridos y 41 personas desaparecidas.

Moisés Domínguez Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, actualmente reside en Lima y describe cómo se desarrolló la movilización: “Toda la población se manifestó. Lo más indignante fue lo que pasó con el Tribunal Constitucional que se pronunció más de una semana y media después, y dijo que no había pasado nada, que las dos muertes ocurridas de Jack (Brian Pintado, de 22 años) e Inti (Otelo, de 24) no habían sido nada. Para ellos sus muertes nunca ocurrieron. Eso me indignó a mí y a toda la población”.

Moisés también describe el alcance de la manifestación: “Yo estaba en Lima con mucha gente, con muchos amigos, pero había mucha gente en Arequipa, en Cusco, en Tumbes, de donde es Manuel Merino. Nadie lo quería en Tumbes. También hubo movilizaciones en Trujillo, en Lambayeque, Piura, en Ayacucho, hubo por todas partes. Se hablaba de que éramos un grupo minoritario y nunca fue así, hubo mucha gente”. Y asegura que vivió en carne propia la represión: “A mí y a un amigo más nos cayeron bombas lacrimógenas. La primera bomba que sentí muy cerca mío me nubló los ojos, no podía respirar aunque el barbijo me cubría del gas pimienta, no podía respirar y me ahogaba, los ojos me lagrimeaban. No me imagino lo que pasaron Jack e Inti previo a su muerte. A ellos le cayeron perdigones, balas de goma. Fue terrible, yo tuve que correr por toda la plaza San Martín con mi amigo, que no podía ver. La gente corría, muchos te calmaban y acompañaban, había mucho compañerismo”. Moisés cuenta que la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, más conocida como Grupo Terna, fueron los principales generadores de disturbios en las calles: “Son policías que están de civil y te pueden arrestar. Estuvieron ahí presentes y fueron los que generaron disturbio que se le adjudicaba a la juventud que se manifestaba pacíficamente”, concluye.

El periodista y comunicador Jois Mantilla cuenta cómo fueron los momentos previos al golpe de Estado de Manuel Merino: “Cuando se hizo una encuesta respecto a qué porcentaje de la población estaba en favor de que se saque a Vizcarra y entrara un presidente interino, casi el 80% de la población se pronunció en contra. Y no porque adoraran a Vizcarra, sino porque el método que se utilizó fue prepotente, fue una tergiversación de un importante artículo de nuestra Constitución que lo han manejado, durante varios años, como un comodín que acomodan según sus intereses”. Los grandes medios de comunicación del Perú jugaron también un rol indisociable a este proceso: “Algunos medios han recibido información filtrada por algunos miembros de la Fiscalía, aspirantes a colaboradores eficaces, que investiga a muchos de los congresistas acusados con varias causas de corrupción. Es una información que no ha sido verificada, solamente se basa en supuestos recibos de coimas por parte de Vizcarra cuando era gobernador. Cuando uno revisa las fechas, esta información se filtra desde la Fiscalía un miércoles, y al domingo siguiente ya estaban sacando la noticia en el diario El Comercio. A la semana siguiente, se plantea la denuncia para tratar de sacar a Vizcarra del gobierno, basados en esas pruebas, y el siguiente domingo el diario publica nuevas acusaciones. El lunes el Congreso presenta el pedido de vacancia. Es decir que los congresistas habían estado esperando que el periódico dominical saque esas pruebas, que no han sido corroboradas, para tener la excusa de presentar la vacancia. Hoy estos medios están siendo acusados de ser los instrumentos del golpe de Estado, de haber creado las condiciones para poder presentar el pedido de destitución de Vizcarra”, finaliza Mantilla.

“Manuel Merino entra mediante el Congreso, apresurado, y se instala como presidente”, declara Durand. “La derecha en su recomposición en nuestro país comete errores tras errores con tal de tratar de oxigenar al neoliberalismo para que siga siendo gobierno. El fondo de todo es esto: ellos buscaban un representante y cómo desmovilizar a la población, porque un pueblo movilizado es muy peligroso”, analiza. Con un gabinete compuesto por ministros de ultraderecha como Ántero Flores-Aráoz y decisiones económicas que siguen oprimiendo a la población, Merino genera un descontento generalizado en la totalidad del país que se rehúsa a reconocerlo como presidente del Perú. Con cánticos en quechua, música andina y la Whipala como bandera, la población -particularmente el movimiento estudiantil de instituciones como la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería-, hizo sentir su voz en las calles en reclamo por una sociedad más justa y una democracia auténticamente representativa: “Se suman todos los reclamos, vienen a buscar leyes siempre negadas, voces de las minorías, de la comunidad presente. No es solamente el presidente, no es solamente la vacancia, no es solamente el Congreso. Es toda la población en rechazo de impunidades, de la Policía Nacional. Se empezó a hablar de muchas cosas en contra de la juventud que fue complicado poder asumir, poder entender por qué los medios de comunicación estaban en contra de la juventud, de la población que salía a manifestarse”, dice Moisés.

Fue incluso de público conocimiento el intento de censura a determinados medios que el gobierno de Merino intentó llevar a cabo ante la efervescencia en las calles: “Renzo Mazzei, titular del Instituto de Radio y Televisión Nacional de Perú, recibió la llamada de una persona que trabajaba en el Congreso, cercana a Merino”, continúa Jois Mantilla y completa: “Lo que es grave y no se ha sabido, es que fue un periodista quien hizo la llamada, pidiéndole que bajen el tono de las marchas, que no saquen tanto las protestas, y evidentemente eso generó la explosión, porque comenzaron a renunciar. Primero renunció Renzo, luego renunció todo el consejo directivo del canal público”.

Pasados sólo cinco días de mandato, Merino abandonó la presidencia a raíz de los sucesos de violencia en las calles, que se desarrollaron con más fuerza. Lima amaneció aquella mañana con la renuncia de diez de los dieciocho ministros. El pasado martes 17 de noviembre es entonces cuando asume Francisco Sagasti por el Partido Morado, electo nuevamente por votación de los congresistas. Ex funcionario del Banco Mundial, Sagasti detenta hoy una presidencia que estuvo disputada con la representante del Frente Amplio, Rocío Silva. “Ella iba como la presidenta de la mesa directiva del Congreso, después seguía Francisco Sagasti como vicepresidente. Entonces si eso se llevaba a cabo, iba a quedar Silva como presidenta y Sagasti frente al Congreso. Pero el Partido Morado en una negociación de la noche a la mañana, logra tachar a Rocío Silva”, declara Toribio Durand.

Sagasti seguirá la misma línea que Vizcarra y Merino, al tomar la decisión de no convocar a un referéndum para una Asamblea Constituye y una nueva Constitución peruana. Partidario de las políticas de privatización y de la no-liberación de las AFP (administradoras de fondos de pensiones) y de las ONP (Oficina de Normalización Previsional), Sagasti deberá enfrentarse a un contexto de gran incertidumbre que se espera para los siguientes meses de transición hasta las próximas elecciones de abril de 2021.

Con unas maniobras políticas por parte de una derecha que vela por sus intereses -las llamadas “repartijas” del Congreso-, y una población que asume cada vez más la necesidad de una reforma constitucional, el escenario es tan caótico como incierto. “Este proceso que se llevó junto con Merino, este golpe, tiene que ver mucho con un proceso que lleva años. Empieza con el ollantismo, que nació como un fenómeno social y político. Todo estaba en el programa de la “gran transformación”, cuando Ollanta Humala traicionó y cambió la hoja de ruta. Entonces todos levantábamos en ese momento la consigna de Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución. Pero todavía no era muy fuerte esa consigna, hoy ya está instalada en la población. Esto es el cimiento que la calle expresa en torno a la cuestión hoy. La calle expresó nuevamente que necesitamos cambios estructurales y de fondo, que se necesita una nueva Constitución. En Lima era muy complicado instalar esa consigna en la gente, porque siempre votaba por el fujimorismo o por Acción Popular. Pero ahora no. Con la crisis que se vive, la gente marcha por una nueva Constitución. Si Chile tuvo su plebiscito, si en Bolivia ganó el MAS, ganó Evo, ¿entonces por qué nosotros no tenemos un referéndum para la nueva Constitución? Se ha elevado la conciencia y el grado de politización de la población, y necesitamos una izquierda que aproveche la situación, que acompañe y direccione a la juventud como no lo ha sabido hacer hasta el momento”, finaliza Durand.

El gobierno de transición de Sagasti, a diferencia del de Manuel Merino, se perfila más moderado, pero sin grandes progresos: “No se le puede pedir a Sagasti cosas que durante meses y años no se han podido hacer, como las reformas en la Constitución. Tiene unos cuantos meses para poner las cosas más o menos en su lugar, no para hacer grandes reformas”, declara el periodista Jois Mantilla. “Después de esta semana tan turbulenta todavía hay una resaca y hay muchos intereses que se han visto trastocados con este movimiento. Obviamente no se van a quedar tranquilos, van a hacer lo suyo, pero tienen encima a la población que los tiene en el radar súper ubicados, ya saben quiénes son”. Frente a esto, queda hoy pendiente en el país andino el pedido de justicia por las muertes de Brian e Inti, que tienen ya iniciadas causas judiciales y penales: “Exigimos plena investigación y sanción para las muertes de Inti y Brian, y seguiremos luchando para que no queden impunes. Exigimos que caiga todo el peso de la ley a los responsables políticos directos de la brutal represión policial, pero también exigimos cambios en la política y leyes para garantizar el derecho a la protesta y proteger la vida de la población”, finaliza la Coordinadora del MNP en Lima, Florencia Nolasco Pantoja.

Nov 6, 2020 | Novedades, Vidas políticas

La Ley de Presupuesto Nacional 2021 será sancionada la próxima semana. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio su dictamen positivo el pasado miércoles. La norma estima un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno del 29%, un dólar a $102 para el cierre del año y un déficit fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿En qué áreas se registran los principales ajustes y qué sectores serán beneficiados por la expansión del gasto?

El Presupuesto es el instrumento económico más importante que tiene el gobierno para concretar sus políticas y asignar recursos durante el ejercicio fiscal que dura un año. Se espera que estas asignaciones sean suficientes para garantizar derechos y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de una mayor intervención estatal.

La ley proyecta un total de gastos corrientes y de capital mayor a los 8 billones de pesos que se distribuirán con diferentes finalidades: administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Los principales ajustes se encuentran en los dos primeros ítems, gastos administrativos y Fuerzas de Seguridad y Defensa. Pero principalmente se registra una reducción en los servicios de la deuda, debido a que la reestructuración permite que se comience a pagar nuevamente recién en el segundo semestre del 2024.

Por otra parte, según el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de una serie de debates en los que participaron organizaciones, activistas y representantes de ministerios de la Nación y del Poder Legislativo, si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, se observa una reducción del 16,24% si se compara con el presupuesto vigente este año.

Por otra parte, según el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de una serie de debates en los que participaron organizaciones, activistas y representantes de ministerios de la Nación y del Poder Legislativo, si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, se observa una reducción del 16,24% si se compara con el presupuesto vigente este año.

Además, el presupuesto para Seguridad Social cae un 20% y esta reducción se explica principalmente porque no se contemplan partidas para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni para el Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Esos rubros en conjunto representan el 12,85% del presupuesto vigente para Seguridad Social.

“Si bien vemos aumentos muy importantes en políticas que va a implementar el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad (MMGyD) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH), observamos con preocupación una reducción importante del presupuesto de la función de seguridad social. Cae el presupuesto en términos reales de transferencias directas muy importantes que no son de éste año sino que tienen una historia en nuestro país como la AUH, la Tarjeta Alimentaria y el Seguro de Desempleo”, comenta Julieta Izcurdía, abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de ACIJ. Estas reducciones impactan a los sectores de más bajos ingresos en un contexto en donde la pobreza sobrepasa el 40,9% de la población argentina.

Lo que trasciende en otras lecturas del Presupuesto 2021 son proyecciones de un escenario económico estable que apuesta al crecimiento de un 5,5% del PBI contra el déficit del 12% con que el que, se estima, cerrará en 2020. Sin contemplar ya los efectos de la pandemia y los gastos extraordinarios efectuados para hacer frente a la crisis del Covid-19.

El economista Horacio Rovelli afirma que “el mensaje que está planteado en el Presupuesto es que va a aumentar la producción porque va a aumentar la cantidad de empleo y los salarios”. Y agrega: “Suponiendo que en marzo termina el flagelo de la pandemia, que a partir de abril, es decir a partir del segundo trimestre del año que viene, volvemos a la normalidad con protocolos, se está apostando fuerte a eso. Entonces no hay tantos gastos de los importantísimos que se tuvieron que hacer este año. Si bien es cierto que no va a haber IFE ni ATP, esto es porque ya no se van a necesitar”, agrega.

De los seis precios que rigen la economía argentina que son los impuestos, las tarifas públicas, el precio de los bienes y servicios, los salarios, la tasa de interés y el tipo de cambio, que para Argentina es el valor del dólar, Rovelli explica que en el Presupuesto 2021 queda claro que lo que más crecen son los impuestos: “Esto significa que hay una reforma tributaria intrínseca dentro del proyecto de Presupuesto que no está explicitada. El Presupuesto es un plan y en ese plan, si te basás en que van a aumentar los salarios y van a aumentar los puestos de trabajo, multiplicás salarios por fuentes de trabajo y se crea una fuerte demanda interna. Lo que más aumentan son los impuestos porque el Estado necesita recaudar”, explicó.

En ese sentido, Izcurdía sostiene que “además de tomar medidas para combatir la evasión fiscal y recaudar mejor, tenemos que revisar la estructura impositiva nacional para que el Estado cuente con recursos que le permitan implementar políticas públicas que lleguen realmente a los sectores que más lo necesitan”. Y completa: “En Argentina el sistema tributario recauda de forma ineficiente, insuficiente e inequitativa porque hace que aporten más, en términos proporcionales, quienes tienen menos ingresos”.

Por otra parte, el Presupuesto 2021 registra una fuerte apuesta en la inversión pública y prevé un aumento del 47% en términos reales de gasto de capital. Los principales rubros alcanzados serán transporte, obras sanitarias, vivienda y urbanismo a través del programa PROCREAR, mediante fuertes inversiones al MDTyH. Como así también el área educación con la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de jardines.

Por otra parte, el Presupuesto 2021 registra una fuerte apuesta en la inversión pública y prevé un aumento del 47% en términos reales de gasto de capital. Los principales rubros alcanzados serán transporte, obras sanitarias, vivienda y urbanismo a través del programa PROCREAR, mediante fuertes inversiones al MDTyH. Como así también el área educación con la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de jardines.

“Creo que ahí hay algo interesante porque se habla de la necesidad de infraestructura social de cuidado. Y también el abordaje de la obra pública con perspectiva de género”, sostiene Camila Barón, economista e integrante del Proyecto Cerrando Brechas sobre género: “Si bien es un presupuesto moderado que reduce de una manera importante el gasto respecto de lo que fue el 2020, un gran ganador es el MMGyD que tiene un presupuesto 600% mayor en términos reales que el que tuvo durante éste año y mucho más alto de lo que era el presupuesto del Instituto Nacional de Mujeres”. Esto se debe sobre todo al Plan Nacional contra las Violencias que incluye un presupuesto muy elevado a ejecutarse en 2021.

Por otra parte, este es el tercer presupuesto pensado con perspectiva de género, denominado así por la metodología de etiquetado empleada en cada partida presupuestaria. Cada etiqueta identifica los programas y actividades del presupuesto que tienen esa mirada o que tienden a reducir las desigualdades que afectan a mujeres y diversidades. Según ACIJ, en el Presupuesto 2021 hay ministerios como el MDTyH o el Ministerio de Trabajo que no tienen ninguna partida etiquetada. Por lo que será necesario ajustar la metodología con el fin alcanzar la completa transversalidad del enfoque de género en futuros presupuestos.

Luego de 25 años finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, perteneciente al consorcio empresarial compuesto por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa. El Gobierno nacional abrió un nuevo llamado a licitación para la realización de obras para el dragado de la vía fluvial para aumentar su capacidad, la modernización y el mantenimiento del sistema de señalización, así también como para administrarla. La medida dio lugar al debate puertas adentra de la coalición oficialista y entre los especialistas ligados al tema respecto de cuáles son las decisiones políticas que debería tomar el Estado para lograr un beneficio económico para el país, tomando como ejes principales la producción de la maquinaria utilizada para el dragado, la mano de obra, el cobro de peajes a las embarcaciones y las posibilidades de control de una ruta acuática por la que pasa el 80% de las exportaciones argentinas declaradas y otra inconmensurable cantidad que transita de contrabando.

Luego de 25 años finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, perteneciente al consorcio empresarial compuesto por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa. El Gobierno nacional abrió un nuevo llamado a licitación para la realización de obras para el dragado de la vía fluvial para aumentar su capacidad, la modernización y el mantenimiento del sistema de señalización, así también como para administrarla. La medida dio lugar al debate puertas adentra de la coalición oficialista y entre los especialistas ligados al tema respecto de cuáles son las decisiones políticas que debería tomar el Estado para lograr un beneficio económico para el país, tomando como ejes principales la producción de la maquinaria utilizada para el dragado, la mano de obra, el cobro de peajes a las embarcaciones y las posibilidades de control de una ruta acuática por la que pasa el 80% de las exportaciones argentinas declaradas y otra inconmensurable cantidad que transita de contrabando.