May 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas

El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.

El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.

La estrategia será avanzar en los consensos necesarios, de acuerdo a la postura que cada jurisdicción mostró en las últimas reuniones de los Consejos Federales de Salud y de Educación, en las cuales la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas defendiendo la presencialidad en las escuelas y rechazando las cuatro etapas de riesgo propuestas. La especulación pasa por el apoyo de los oficialismos provinciales del Frente De Todos, sumado a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes.

El proyecto define los parámetros de situación epidemiológica según la cantidad de casos cada cien mil habitantes: bajo riesgo (50 a 150 casos); mediano riesgo (150-200); alto riesgo (250-500); y Alarma Epidemiológica Sanitaria (más de 500 y 80% de ocupación de unidades de cuidado intensivo-UTI), única instancia en que se suspende la presencialidad escolar. Además, avala la disposición de restricciones de acuerdo a la gravedad de cada lugar y aclara que las decisiones del PEN serán de “forma razonable y proporcionada”, previa consulta con la jurisdicción correspondiente. También brinda potestades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en empleos públicos y las limitaciones sobre el transporte, mientras que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.

La iniciativa sigue las variables ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2021, que se encuentra vigente y dentro del marco normativo actual. Las etapas se definen por tres criterios principales, que son la incidencia y la velocidad de los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. En diálogo con ANCCOM, Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analiza que “frente a una situación epidemiológica que no ha mejorado lo suficiente y frente a la discrecionalidad que hay” se impone un instrumento que “pone pautas objetivas para la implementación” de medidas sanitarias. “Es importante definir taxativamente que estamos en un contexto de colapso” en el cual la “intubación fuera de UTI es un determinante independiente de mortalidad”, completa Dubin.

Primera parada: Senado

El martes, al día siguiente de la presentación del proyecto por parte del oficialismo, se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. María de los Ángeles Sacnun, senadora por Rosario y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que condujo el plenario, indicó a ANCCOM que el proyecto “se funda en las facultades que otorga la Constitución Nacional (CN) en los Artículos 41 y 42 y en los pactos internacionales a los que se comprometió el país”. Además, agrega que “se basa en datos objetivos y la previa consulta sostiene el federalismo”, en línea con lo que apuntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo sobre las clases presenciales.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.

El rechazo de Juntos por el Cambio fue total y Humberto Schiavoni, senador por Misiones, expresó que “hay absoluta unanimidad dentro de la alianza en el tema”. El problema pasa por lo que entiende el oficialismo y toda la oposición por federalismo de concertación, en relación al acuerdo que debe haber entre Nación y cada provincia. Para Schiavoni, si la consulta “no es vinculante entonces es inconstitucional”, por lo que consideró que, de nuevo, se “entrará en un conflicto de poderes”.

Acuerdo o judicialización

Al igual que en la postergación de las PASO, el centro de atención está puesto en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo depende del consenso con otros bloques para lograr su aprobación, sobre todo por el acelerado tratamiento que busca darle. En Juntos por el Cambio ya habían anticipado su rechazo y advirtieron que intenta otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que se ocupó de la revisión de los fundamentos, lamentó la calificación y afirmó que el objetivo es “dejar atrás la herramienta del DNU y pasar a una ley como marco, donde el Presidente sólo pueda intervenir después de que una Gobernación haya adoptado medidas y chequeado su resultado”. Por su parte, Cecilia Moreau, vicepresidenta del Frente De Todos en la Cámara Baja, puntualizó que los criterios “no deben estar atados a la subjetividad y al uso político”. Sostuvo que “no toda la oposición es la misma” y que “una parte comprende la situación”.

Luego de su aprobación en Senadores, el proyecto será girado a las mismas dos comisiones de Diputados y, de esa manera, la fuerza oficialista entrará en una disputa voto a voto para llegar al quórum de 129 voluntades. Los principales cuestionamientos pasan por el consenso necesario con los gobernadores, los límites a la delegación de facultades y una temporalidad determinada. En el texto se establece que las medidas se revisen a los 21 días y establece su propia vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por los decretos 260/20 y 167/21. Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, criticó que “puede durar hasta que termine la pandemia”, cuando el artículo 76 de la Constitución Nacional “exige que toda delegación tenga plazo fijado para su ejercicio”, mientras “el Ejecutivo viene decidiendo por DNU la duración de la emergencia sanitaria”.

A pocos días del vencimiento del DNU, acuerdan nuevas restricciones para el AMBA.

Negri considera que se “pretende actuar como si fuéramos un país unitario” y que los gobernadores, según establece el artículo 128 de la Constitución son “agentes naturales facultados para velar por su cumplimiento de la Carta Magna”. Juan Manuel López, que lidera a la Coalición Cívica, advierte que el Congreso “no puede delegar facultades que no le pertenecen” y su par del PRO, Cristian Ritondo, evalúa que “el presidente ya tiene bastante poder y se ha extralimitado”. De esta manera, los votos deberán ser buscados en el resto de las bancadas.

El poroteo

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón, pretende más claridad en los plazos y la terminología, cuestiones que ya fueron comunicadas. Si se resuelven, acompañaría la iniciativa y podría sumarse el apoyo de Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social de Tucumán. El interbloque Federal, presidido por Eduardo Bucca, continúa mostrando una postura heterogénea. Alejandro Rodríguez, y los otros dos legisladores identificados con Roberto Lavagna, adelantaron que rechazarán la medida. A Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, le parece que el sentido es “sólo contradecir a la Corte” y también se mostró en contra. Por el lado del Socialismo, Enrique Estévez considera que, además del consenso y las limitaciones, “debe haber más elementos científicos”. Las mismas inquietudes son compartidas por el bloque Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social, que podrían contribuir con tres votos.

El oficialismo le estará prestando atención a los legisladores de aquellas provincias que lo acompañaron en los Consejos Federales, en especial a quienes representan a Jujuy y a Corrientes, y al diputado Luis Di Giacomo, que responde al senador Weretilneck. A él se suman las dos bancas del bloque Acción Federal, que conduce el riojano Felipe Álvarez, y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino en manos de Alma Sapag.

Por último, restará saber que harán los dos representantes de la izquierda trotskista: Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas. El primero piensa que “no propone ninguna medida para cuidar la vida de los trabajadores” y que “cambia los parámetros de la Sociedad Argentina de Pediatría para suspender la presencialidad escolar”. El segundo deslizó que, si bien “el semáforo epidemiológico se puede considerar”, su partido “rechazó históricamente” los “superpoderes”. Otra vez, el tiempo le juega contrarreloj al Gobierno Nacional y la posibilidad de consensos disminuye, cuando todo debe resolverse en una semana o Alberto Fernández tendrá que apelar a la extensión de las actuales restricciones sanitarias.

May 7, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La Ley de Solidaridad Sostenible, como llamó el Gobierno eufemísticamente a la reforma tributaria, fue presentada en el Congreso el pasado 15 de abril con el objetivo de mitigar la crisis económica causada por la pandemia que provocó una caída del 6,8 por ciento del PBI en 2020. Entre los artículos más polémicos se encontraban la aplicación del IVA del 19 por ciento a los servicios públicos para las clases medias y altas, y la ampliación progresiva de la base gravable del impuesto de renta para pensionados, según el salario. Estas medidas, para los analistas, provocarían una suba indirecta de los alimentos y afectarían principalmente a la clase media.

La Ley de Solidaridad Sostenible, como llamó el Gobierno eufemísticamente a la reforma tributaria, fue presentada en el Congreso el pasado 15 de abril con el objetivo de mitigar la crisis económica causada por la pandemia que provocó una caída del 6,8 por ciento del PBI en 2020. Entre los artículos más polémicos se encontraban la aplicación del IVA del 19 por ciento a los servicios públicos para las clases medias y altas, y la ampliación progresiva de la base gravable del impuesto de renta para pensionados, según el salario. Estas medidas, para los analistas, provocarían una suba indirecta de los alimentos y afectarían principalmente a la clase media.

La sociedad salió a las calles a mostrar su descontento. Ante la presión ciudadana, el Gobierno decidió quitar del Parlamento la reforma fiscal y el Ministro de Hacienda, impulsor de la ley, tuvo que dimitir. A pesar de estas decisiones, el Ejecutivo no logró calmar los ánimos de la población y las movilizaciones siguieron. El accionar represivo de la fuerza pública y la ira de los manifestantes han provocado un recrudecimiento de la violencia.

Según la periodista Rosalba Alarcón, directora de AlCarajo.org y de la Corporación Puentes de Paz – Voces para la Vida, se trata de una continuidad del estallido social que se vivió en la región durante noviembre de 2019 y que a causa de la pandemia tuvo una pausa hasta reanudarse en el mismo mes de 2020. Señala, además, que “las movilizaciones no son fortuitas y se dan en un contexto de consecutivas violaciones de derechos humanos, laborales y de precariedad del sistema de salud”.

Hacia fines de 2019, distintas organizaciones sociales que integran el Comité Nacional del Paro, entre las que se encuentran movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, de mujeres, la comunidad LGBTIQ y sindicatos, convocaron a movilizarse y posteriormente se estableció una mesa de diálogo en la que presentaron un pliego de peticiones al Gobierno. Exigían garantías para el ejercicio de la protesta social, derechos económicos y sociales: educación, salud y trabajo, políticas para el cuidado del medio ambiente y la implementación de los acuerdos de paz. Pero vieron incumplidas sus peticiones y decidieron manifestarse de nuevo en noviembre de 2020, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria.

El debate por la reforma tributaria convocó otra vez a los manifestantes por tercer año consecutivo con nuevas exigencias para paliar la actual crisis económica y social que tiene al 42.5 por ciento de la población sumergida en la pobreza. Entre las demandas destacan una renta básica de un salario mínimo para los hogares –hoy reciben del Estado menos de la tercera parte–, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas en un país en donde la educación es arancelada, y la eliminación de una reforma a la salud que el Gobierno todavía no hace oficial.

El debate por la reforma tributaria convocó otra vez a los manifestantes por tercer año consecutivo con nuevas exigencias para paliar la actual crisis económica y social que tiene al 42.5 por ciento de la población sumergida en la pobreza. Entre las demandas destacan una renta básica de un salario mínimo para los hogares –hoy reciben del Estado menos de la tercera parte–, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas en un país en donde la educación es arancelada, y la eliminación de una reforma a la salud que el Gobierno todavía no hace oficial.

Para Diana Guzmán, doctora en Derecho de Stanford University, profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia y subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, lo que se está viviendo en Colombia no responde a una única causa ni una única lógica: “Es una convergencia de distintas agendas de reivindicación social que se conectan con demandas históricas frente al Estado y también reflejan un profundo descontento frente al Gobierno actual, tanto por la forma como respondió a la pandemia, como por la falta de implementación adecuada de los acuerdos de paz”.

El malestar social se ha desatado debido al incremento de la acción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes, por eso las organizaciones han solicitado una reforma policial. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, la policía forma parte del Ministerio de Defensa, esto conlleva a que la institución esté atravesada por una lógica militar y que a su vez sus delitos sean investigados por la justicia militar sin control civil. Según cifras de la ONG Temblores y la Defensoría del Pueblo, dependiente del Estado, durante las movilizaciones de los últimos días se han recabado casi dos mil casos de violencia física y sexual por parte de la fuerza pública, con 37 muertos, 87 desaparecidos y casi mil detenidos arbitrariamente. Además, por orden del Gobierno, las fuerzas militares se han desplegado en todo el territorio nacional para reprimir a los manifestantes. Incluso las denuncias llamaron la atención de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.

Guzmán explica que la policía responde a una serie de patrones que en septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia había dejado expuestos tras la muerte de Dylan Cruz, un joven asesinado por las fuerzas de seguridad durante las marchas de 2019, a saber: la intervención sistemática, violenta y arbitraria en las manifestaciones, la estigmatización, el uso de armas letales y las detenciones arbitrarias.

“Las fuerzas policiales están cada vez más armadas, cada vez menos preparadas para lidiar con asuntos de convivencia y más para lidiar con asuntos de seguridad, y eso genera mayor predisposición al uso de la violencia. Incluso al interior de la institución hay resistencias frente a lo que significan derechos humanos y libertades, porque casi que asumen tales discursos como de izquierda o de guerrillas”, asegura Guzmán.

Para Rosalba Alarcón, la fuerza pública provoca los hechos de violencia mientras el pueblo se moviliza pacíficamente. Ambas, Alarcón y Guzmán, coinciden en que los grandes medios y líderes políticos reproducen discursos estigmatizantes acusando a los manifestantes de estar nucleados a través de organizaciones al margen de la ley, lo cual origina riesgos para quienes salen a la calle. “La narrativa estigmatizadora funcionó muy bien cuando el conflicto armado estaba activo porque era mucho más fácil quitarle apoyos sociales diciendo que era simplemente una expresión de la guerrilla”, asevera Guzmán.

Alarcón afirma que el país ha dejado el miedo atrás y quiere apostar a un cambio ante la resistencia del Ejecutivo: “El presidente Iván Duque no quiere reconocer que el sistema de democracia representativa ya cambió en Colombia, ahora se está movilizando una democracia participativa y protagónica, como él se resiste a ese cambio, está reprimiendo al pueblo”.

Y si bien en este momento hay distintas fuerzas llamando al diálogo y a la reconciliación para frenar la violencia, Guzmán destaca que el descontento social ha ido escalando debido a la represión policial y sostiene que mientras haya represión “no existe una salida clara, sino un aumento de las razones por las cuales protestar”.

Abr 23, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La política exterior del gobierno de Alberto Fernández ha cobrado relevancia en las últimas semanas con la celebración por los 30 años del Mercado Común del Sur (Mercosur) y –dos días antes de esta cumbre– con la salida del país del Grupo de Lima, que han reafirmado la posición argentina sobre los procesos de integración regional.

El 26 de marzo de 1991, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción (Venezuela se incorporó años después), a partir del cual surgió el Mercosur. Si bien el acuerdo original tuvo objetivos ambiciosos como la creación de una intrazona de libre comercio entre los países miembros, que hasta hoy parece lejana, no todo es pérdida para el bloque. Al menos así sostiene Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario, en diálogo con ANCCOM.

La investigadora destaca que el Mercosur logró consolidar a la región como una zona de paz y también introdujo mecanismos de integración económica, como forma de generar intereses conjuntos para una proyección compartida en la que las hipótesis de conflicto fuesen dejadas de lado. Sin embargo, sobre este último punto, Zelicovich aclara: “El Mercosur tuvo una primera década relativamente exitosa donde logró un crecimiento importante de los flujos de intercambio, pero a partir de 1999 empiezan a presentarse tensiones: la devaluación del real, la crisis argentina y luego se van sucediendo distintas etapas que llevan a que el comercio no crezca más. Una vez alcanzado determinado volumen de intercambio, la primera y segunda década del siglo XXI muestran que el comercio de intrazona comienza a languidecer”.

No obstante, la reciente discusión, en plena conmemoración de los 30 años del Mercosur, entre el presidente Alberto Fernández y su par uruguayo Luis Lacalle Pou, dejó en evidencia las diferencias que existen al interior del bloque y puso en discusión el objetivo de integración regional. Según explica Zelicovich, el conflicto radica en el tipo de protección de frontera que cada país estima necesario para el ingreso de productos a la zona del Mercosur. “Mientras Argentina y Brasil concuerdan, aparentemente, en mantener la estructura de integración como unión aduanera, aunque difieren en cuánta protección requiere esa unión o cuántos instrumentos en frontera aplicar, Uruguay, en cambio, está planteando una flexibilización de su unión aduanera que no sabemos si es volverla una zona de libre comercio o generar una estructura sui generis donde cada país podría negociar bilateralmente acuerdos con terceros, lo cual rompería con ese arancel externo común”, subraya Zelicovich.

La posición argentina difiere de los gobiernos de derecha que componen el bloque. Mientras estos adhieren a una flexibilización del intercambio comercial –idea que cobró fuerza durante el macrismo–, hoy nuestro país apuesta por un bloque que mantenga la unión aduanera y proteja la producción regional. Las disputas al interior del Mercosur parecen radicar en una baja internalización de normas, según señala Zelicovich. “El proceso de toma de decisión del Mercosur es altamente intergubernamental y las características de los países miembros hacen que estos sean altamente presidencialistas”. Además, los cuatros países integrantes han tenido una amplia oscilación pendular en términos de política exterior y económica a lo largo de estos 30 años.

Pese a que la política exterior del gobierno del Frente de Todos ha tenido una vocación latinoamericanista, en donde la existencia del Mercosur juega un papel fundamental, la integración requiere de acuerdos entre los otros países miembros. Pero todavía “no se logra tener un diagnóstico y una estrategia compartidos de hacia dónde ir y de cuál es su rol en ese proceso”, argumenta Zelicovich.

La decisión de Argentina de retirarse del Grupo de Lima, anunciada el pasado 24 de marzo, es parte del posicionamiento nacional. Cabe recordar que el país se sumó a esa instancia multilateral durante el mandato de Macri con el propósito de impulsar a la oposición venezolana y, posteriormente, al autodenominado presidente Juan Guaidó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. “Las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al pueblo venezolano y a sus representantes, no han conducido a nada”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Para Ariela Ruiz, economista de la Universidad Humboldt de Berlín con una Maestría en Procesos de Integración Económica por la UBA y a la sazón agregada comercial de la Embajada de Perú en Buenos Aires, el retiro de Argentina del Grupo de Lima “representa un tiro directo en la línea de flotación de la obsecuencia latinoamericana con Estados Unidos”.

El Grupo de Lima se creó en el año 2017 como instancia alternativa luego de la imposibilidad para activar la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos con el propósito de sancionar al gobierno venezolano. Ruiz Caro define como “un fiasco” algunas de las iniciativas fallidas del grupo, como alentar a las Fuerzas Armadas para que respaldaran a Guaidó y apoyar el establecimiento de embajadas paralelas en más de 50 países.

“El Grupo de Lima es, y siempre ha sido, una instancia fracasada e inviable para la reconciliación de ese país pues el expresidente interino Guaidó es parte de esa instancia. Asimismo, ha puesto en evidencia el fracaso de los objetivos trazados cuando se creó en 2017, con el auspicio de Donald Trump”, concluye Ruiz.

Abr 15, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La discusión acerca de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) resurgió estos días, a partir de un encuentro en la Casa Rosada entre el presidente del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; Jorge Macri, intendente de Vicente López y el oficialismo, donde se presentó un programa de infraestructura para Buenos Aires. Hasta el momento son cinco las provincias que, por distintos motivos, tendrán calendario electoral propio: Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre la realización de elecciones durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – marzo 2021, hay 88 casos en los que se mantuvo la fecha y 41 en los que se pospuso. En nuestro país, la modificación de cualquier plazo incluye cambios en el resto del cronograma electoral, por lo que la presentación de listas y candidatos y el inicio de la campaña también se verían alteradas.

El 16 de marzo la Cámara Nacional Electoral publicó el calendario, de acuerdo a las fechas que se establecen en el Código Electoral y la Ley 26.571, conocida como Ley PASO. Allí se establece que las Primarias serán el segundo domingo de agosto, es decir el 8, y las Generales el cuarto domingo de octubre, en este caso el 24. Para cualquier modificación es necesario consenso político ya que las leyes electorales se aprueban con mayoría calificada (la mitad más uno) en cada cámara. Por esa razón el jueves 8 de abril, aunque de manera informal, se reunieron representantes del Frente De Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. La idea es sumar al resto de los bloques.

Danza de proyectos

El primer espacio en presentar su iniciativa fue el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por el mendocino José Luis Ramón. El 26 de octubre propuso un “suspender las PASO y reasignar los fondos al fomento de la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas”, describió en diálogo con ANCCOM. Ramón aclara que el proyecto está sujeto a un “informe del Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia” ya que “no es momento de resolver problemas de fondo”.

En diciembre se presentaron otros dos. Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente De Todos, considera que suspender las PASO por única vez sería “un gesto político”. El proyecto, que lleva la firma de varios legisladores oficialistas, surgió del “consenso de varios gobernadores del norte del país”. El segundo estuvo a cargo de Carla Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical, por el contrario, prohíbe su suspensión por considerarlas “parte integrante del proceso y sistema electoral”. A su vez, propone reducir los plazos entre las PASO y las Generales, trasladando a las primeras un mes hacia adelante.

La búsqueda de consensos

Con un comunicado conjunto a principios de abril, Juntos por el Cambio sentó su postura en contra de la modificación de cuestiones electorales por considerarlo “inoportuno”, a pesar de que, durante el gobierno de Mauricio Macri, en más de una vez esa fuerza política expresó el excesivo gasto que implican las PASO. De todas maneras, dejó la puerta abierta a una negociación si la propuesta “significa una mejora estructural”. Esa será la puja entre las dos principales coaliciones políticas durante estas semanas. Hay acuerdo para avanzar en una comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia que incluya a varios actores de la sociedad.

Atrás parecen haber quedado la opción de suspenderlas, respaldada por gobernadores norteños y por el presidente Alberto Fernández, y la intención de realizarlas el mismo día que las Generales, comentada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La cuestión es acordar la postergación. El borrador, que no tiene carácter de proyecto de ley aún, presentado por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, propone llevar las Primarias al 12 de septiembre y las Generales al 14 de noviembre. “Tomamos como base el proyecto de la diputada Carrizo”, aseguró Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara Baja, y aclaró que: “tener un mes más para vacunar, es muchísimo”.

Cristián Ritondo, de Juntos por el Cambio cuenta, en diálogo con ANCCOM que, a la reunión del 8 de abril, su fuerza llevó tres propuestas: “Boleta Única de Papel, la vuelta del voto postal para argentinos en el exterior y que efectivos de las Fuerzas Armadas, el día de los comicios estén en funciones puedan sufragar en la mesa más cercana”.

De Pedro remarcó que esto es una “cuestión excepcional” y que “las modificaciones y reformas más profundas deben ser discutidas fuera de este calendario”, por lo que las primeras dos cuestiones fueron rechazadas. “Sobre la tercera van a buscar un sistema para dar la posibilidad”, completó Ritondo. Si bien aseguran que se va a seguir negociando y que se trasladará el borrador a su Mesa Nacional conjunta, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, aclaró que “este es el momento para cambiar la ley por los plazos que establece el cronograma electoral”.

En el Senado, la situación está más encaminada por la mayoría propia del Frente De Todos y por la postura de la primera minoría. Humberto Schiavoni, presidente del bloque del PRO, considera que es “muy grave desde el punto de vista institucional modificar las reglas del juego de la democracia”. En línea con el comunicado de su partido, afirma que no considerarán “cuestiones coyunturales en función de intereses oportunistas”. Schiavoni, senador por Misiones, criticó el accionar de los oficialismos provinciales que desdoblaron el calendario, ya que demuestra “una cuestión de cálculo electoral” y agregó: “Si llegamos a agosto sin tener inmunizada a la población de riesgo, las PASO van a ser un problema menor”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, pidió a la oposición “tener en claro que no es una cuestión partidaria, sino sanitaria”, ya que en agosto “históricamente suceden los picos de las enfermedades respiratorias”, y espera que haya consensos.

El resto de los bloques

Por el lado del interbloque representado por José Luis Ramón mencionan que van a estar a favor de cualquier iniciativa “que cuide la vida y la salud” y en contra de la “especulación política”. En el interbloque Federal se notan las disidencias internas. El bloque Consenso Federal, encabezado por Alejandro Rodríguez, insiste en implementar la Boleta Única de Papel para la votación de cargos electivos nacionales por creer que “ayuda a minimizar la exposición al Covid-19” al reducir “una gran cantidad de acciones propias del proceso electoral”.

Enrique Estévez, del bloque Socialista, agregó que la “dicotomía entre elecciones y vacunas es falsa”, ya que si se quiere ahorrar “debería implementarse este tipo de boleta”. Estévez consideró que el Gobierno “debería convocar a todos los partidos políticos para analizar las fechas”, pero que no están de acuerdo “bajo ningún punto de vista” en suspenderlas. Esa línea coincide con la postura de Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, pero los otros dos espacios del interbloque sí se mostraron a favor de la suspensión. “Más allá de que históricamente estuvimos en contra, no podemos estar hablándole a la gente de elecciones en mayo”, declaró Carlos Gutiérrez, uno de los hombres de Córdoba Federal, que responde al armado del gobernador Juan Schiaretti. Al mismo tiempo, Andrés Zottos, del Justicialismo, expresó que “exponer al pueblo a votar dos veces en esta situación de pandemia es riesgoso, sumado a lo que se gasta”. El diputado nacional por Salta planteó que con el dinero podrían “comprarse vacunas o insumos para hospitales”.

Por último, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también hay disidencias, si bien coinciden en catalogar a las PASO como un “piso proscriptivo”. Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, considera que se tendrían que eliminar porque “postergar un mes no cambia nada” y repudió que “el gobierno y la oposición estén especulando electoralmente”. Por su parte, Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, señaló que la suspensión es un “planteo de los oficialismos a nivel nacional, y provincial de la oposición como Jujuy y Corrientes”. Sobre su postura, afirmó: “No se pueden cambiar las reglas de juego el mismo año electoral, pero sí podríamos considerar la postergación por un mes”. Además, pidió que más adelante haya una “discusión global” sobre el tema.

El oficialismo, encabezado por “Wado” de Pedro y Sergio Massa, deberá negociar con todas las partes involucradas contrarreloj, mientras avanza el plan de vacunación. La Acordada Extraordinaria N°20 de la Cámara Nacional Electoral, que publicó el calendario electoral, estableció que el 10 de mayo sea la fecha límite para que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a las PASO.

Abr 12, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La República del Ecuador tiene oficialmente a partir de hoy un nuevo presidente: Guillermo Lasso, el candidato del Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO), asumirá el mandato el 24 de mayo junto a Alfredo Borrero como vicepresidente. En una reñida segunda vuelta contra el postulante del correísmo Andrés Arauz, Lasso venció con una diferencia de 52.50% por sobre el 47.50% de votos. Con el 98,49% de las mesas escrutadas, este domingo votaron alrededor de diez de los diecisiete millones de ciudadanos habilitados en Ecuador.

La República del Ecuador tiene oficialmente a partir de hoy un nuevo presidente: Guillermo Lasso, el candidato del Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO), asumirá el mandato el 24 de mayo junto a Alfredo Borrero como vicepresidente. En una reñida segunda vuelta contra el postulante del correísmo Andrés Arauz, Lasso venció con una diferencia de 52.50% por sobre el 47.50% de votos. Con el 98,49% de las mesas escrutadas, este domingo votaron alrededor de diez de los diecisiete millones de ciudadanos habilitados en Ecuador.

Lasso es empresario y banquero. Es el menor de 11 hermanos y trabajó desde los 15 años. Sin título universitario, se introdujo en el sector productor y financiero desde muy joven. Llegó a ser presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, del que hoy es uno de sus principales accionistas. Tres veces candidato a la presidencia, tres veces logró llegar a segunda vuelta. A pesar de haber perdido en las elecciones generales de febrero por más de 13 puntos contra Andrés Arauz, y luego de los diferentes resultados que arrojaron las consultoras que inclusive contaban con un empate técnico entre los candidatos, Lasso logró consolidar por primera vez su triunfo electoral.

Alrededor de las 11 del domingo, Yaku Pérez, el candidato del indigenismo por el Movimiento Pachakutik, fue a votar promoviendo -como ya lo había anunciado luego de ser derrotado en primera vuelta- el voto nulo. Dados los conflictos internos de su movimiento y los resultados de las elecciones, se asume sin embargo que muchos de los simpatizantes del movimiento indigenista se inclinaron a último momento por Lasso. Alrededor de 1.600.000 votaron nulo, mientras que 165.000 personas votaron en blanco, según los datos oficiales de la Comisión Nacional Electoral (CNE).

Palmira Chavero, profesora investigadora en FLACSO Ecuador y experta en Comunicación Política explica: “Lo que hemos visto en algunas encuestas y lo que es probable que veamos cuando tengamos más datos, es que en realidad no han votado nulo”. Y agrega que “mucho de ese voto indígena se ha ido con Lasso. No ha sido un voto nulo real, de hecho, el propio binomio de Yaku Pérez, la que era candidata a la vicepresidencia con él, dijo que iba a votar por Lasso. Y lo que vemos en los datos es eso, que una gran parte de ese voto, sobre todo en la provincia donde está el indigenismo más fuerte, ha votado por Guillermo Lasso”.

Al cierre de los comicios, alrededor de las 17, las cifras de la encuestadora Exit Poll Cedatos dieron ventaja a Lasso con 53.24% frente a un 46.76% de Arauz. Por otra parte, como el reglamento de las encuestas a boca de urna establece que debe haber una diferencia superior al 3% entre los candidatos para publicar datos, la consultora Clima Social no pudo dar sus resultados, que estimaba con tendencia ganadora a Arauz: “En los últimos días el margen se achicó bastante, Lasso estaba entre un punto y medio y dos puntos con Andrés Arauz. De hecho, la encuestadora Clima Social que ha hecho a boca de urna hoy, no ha publicado sus resultados porque daban una diferencia de 1.6%. Por incumplimiento de la normativa no ha dado los resultados”, explica Chavero. “Entonces sí ha dado un poco de sorpresa esto, y hay una especie de shock. Obviamente que era un escenario posible, pero con la situación que tiene el país de estos cuatro años en los que Lasso ha co-gobernado con Lenín Moreno y la situación en la que está viviendo la población, es preocupante la deriva que va a tomar el país a partir de mayo”. Más tarde, la empresa de investigación de mercados Eurek también proyectaba a Lasso como eventual ganador. El candidato derechista se mantuvo durante casi toda la votación con leves puntos de ventaja.

Otra de las cuestiones que funcionó como factor desequilibrante fue el voto de los jóvenes. A pesar de que Lasso era un candidato de 65 años, católico de tendencia conservadora y con vínculos cercanos al Opus Dei, otra de las estimaciones que realiza la experta en Comunicación Política es que Guillermo Lasso se ha concentrado en el último tiempo en interpelar, con mayor o menor éxito, a los jóvenes desde las tendencias actuales como TikTok, donde se lo ve en numerosos videos bailando, y usando zapatillas deportivas rojas, uno de los símbolos visuales de su campaña. “Lo que podemos inferir de algunos datos que hemos manejado de los resultados, es que los jóvenes se han ido con Lasso, lo cual también es un poco sorprendente. Un candidato con 65 años, con dificultades de movilidad y proponiendo lo que propone, muy lejos del espacio juvenil, no deja de sorprender”, opina, y sigue: “El tema de los zapatos rojos fue una recomendación de Durán Barba para disfrazarlo de joven. Entonces en este disfraz de joven ha aparecido con unos zapatos de deporte rojos, y con una chaqueta y unos pantalones rojos. Al debate fue sin corbata, pero cada vez que hablaba con Andrés Arauz lo tuteaba y lo trataba de muchacho, de ´tú no sabes y yo tengo mucha experiencia´. Hay como una contradicción en eso”, afirma Chavero.

A pesar de que las elecciones generales del 7 de febrero último se vieron complicadas en términos de organización, donde podían verse colas interminables en los recintos electorales, horas de espera y en consecuencia mucha gente imposibilitada para votar, la jornada electoral de este domingo transcurrió sin mayores complicaciones. Dayana León, periodista y consultora en Comunicación Política, Género y Democracia opina: “La segunda vuelta electoral asumió en su desarrollo, en la logística y también en los temas operativos un mejor funcionamiento de lo que había pasado anteriormente en la primera vuelta electoral”. En el mismo sentido, agrega: “El CNE asumió todas las recomendaciones que se les había hecho con respecto a mejorar el proceso electoral y que fuera un proceso absolutamente transparente, y en función de esto, creo que asumieron esta crítica de diferentes actores, y pudieron mejorar sustancialmente esto. Las personas participaron con tranquilidad, no se observaron incidentes que pudieran afectar el normal desarrollo, y se respetaron las medidas de bioseguridad”.

Ante un escenario de crisis económica y social, sumado a la extrema polarización de la población ecuatoriana, el nuevo presidente deberá enfrentarse a grandes desafíos durante su mandato. Uno de ellos será el de conseguir gobernabilidad, con una Asamblea Nacional en donde su partido tiene el menor porcentaje de representación. “El grupo parlamentario de Lasso en la Asamblea Nacional no llega al 10%. El principal grupo de asambleístas nacionales es el grupo de UNES (Unión por la Esperanza), el grupo de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, que tienen alrededor de un 32% de la Asamblea Nacional, y hay tres partidos todavía que tienen más asambleístas que Lasso”, dice Chavero. “Entonces, en términos de gobernabilidad de los próximos años va a ser muy complicado. Además, está el problema de la deriva neoliberal que va a tomar el país, porque esto es profundizar lo que ha hecho Lenín Moreno durante estos cuatro años que ha asumido en la agenda de Lasso. Pachakutik, Izquierda Democrática e incluso el Partido Social Cristino tienen más representación que Lasso en la Asamblea. Vendrán los pactos y se viene un escenario muy complicado”, analiza Chavero. La periodista León coincide al respecto:” El próximo presidente no sólo tendrá que lidiar con un parlamento donde no existirá una única mayoría, sino una fragmentación alta por parte de los partidos y de los movimientos. Le va a tocar gobernar incluso con los que no votaron por él, con sus contradictores políticos, con sus opositores, y eso será un gran reto donde se medirá en ese momento su capacidad o no para gobernar en un país polarizado, en un país donde efectivamente llegamos a una segunda vuelta electoral con resultados bastante estrechos y eso se mantendrá hasta tanto el país no se reencuentre en objetivos mayores, en objetivos mucho más grandes como salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica”. Agrega que hay muchos temas pendientes que preocupan a la sociedad, a los que Lasso deberá dar respuestas y soluciones reales, como son los temas de la lucha contra la corrupción. “ Lasso decía que iba a contar con una comisión internacional para esto, sin embargo, aquí en Ecuador existe la Comisión Nacional Anticorrupción, es una organización de la sociedad civil que no recibe fondos ni públicos ni privados. Sería importante ver cuál es su postura ante la sociedad civil, ante las libertades y ante los consensos. Cómo va a manejar la oposición, cómo va a manejar temas como la libertad de expresión, esos también son asuntos pendientes”, expresa León.

La transición electoral es también otro asunto que está por definirse en esta continuación de otro gobierno neoliberal, que tiene muchas coincidencias con las políticas del actual modelo de Lenín Moreno, y que ya anunció medidas de privatización a la educación y a la salud: “Desde el primer momento en el cual ya estén firmes los resultados será necesario desarrollar un proceso de transición entre el gobierno actual y el próximo gobierno que de una estabilidad democrática, y sobre todas las cosas, donde la ciudadanía pueda conocer realmente cómo se han desarrollado estas acciones, para que tengamos un efectivo plan de vacunación, para que la reactivación económica sea bien llevada y que efectivamente se pueda ir saliendo de esta crisis por la pandemia”, finaliza León.

El candidato del correísmo Andrés Arauz, reconoció su derrota ante Lasso, explicando a sus seguidores que esto era para él el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción del poder popular. Por su parte Lasso, ante sus partidarios en Guayaquil, expresó: “El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos”. Ecuador y el resto de América Latina quedan expectantes ante el rumbo que tomará este país, que se encuentra otro paso más lejos la igualdad social y el fortalecimiento estatal.

Abr 12, 2021 | Novedades, Vidas políticas

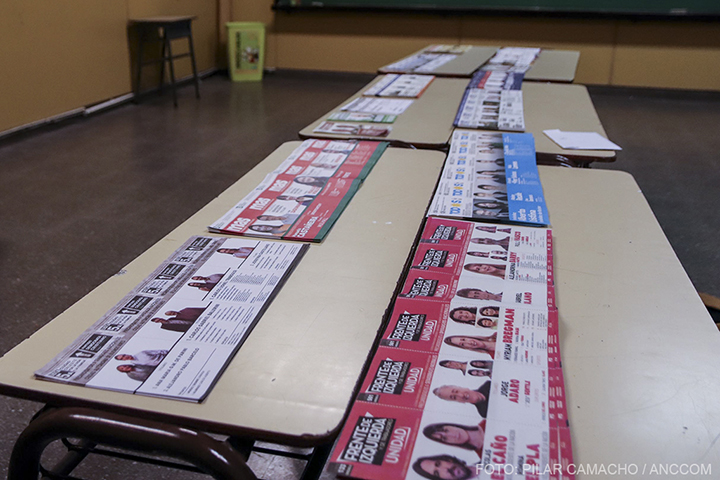

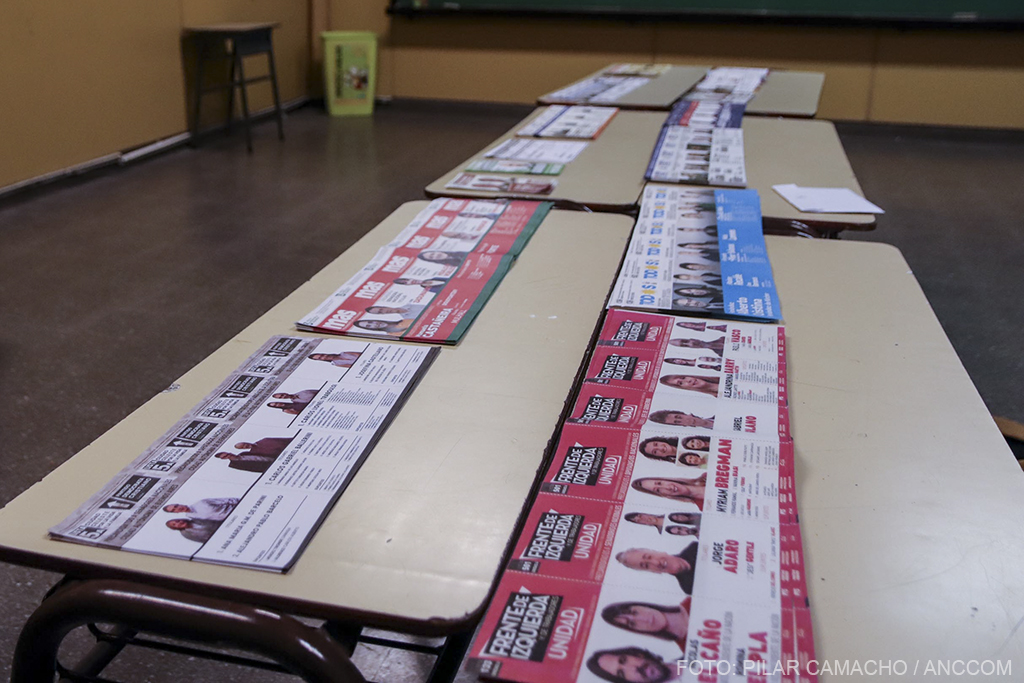

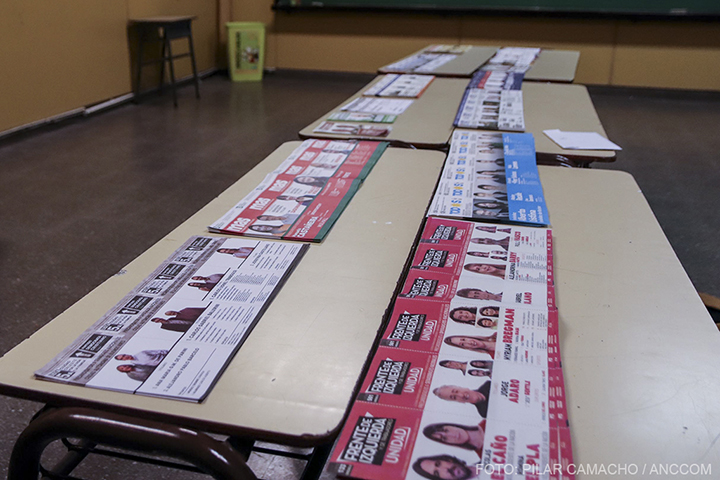

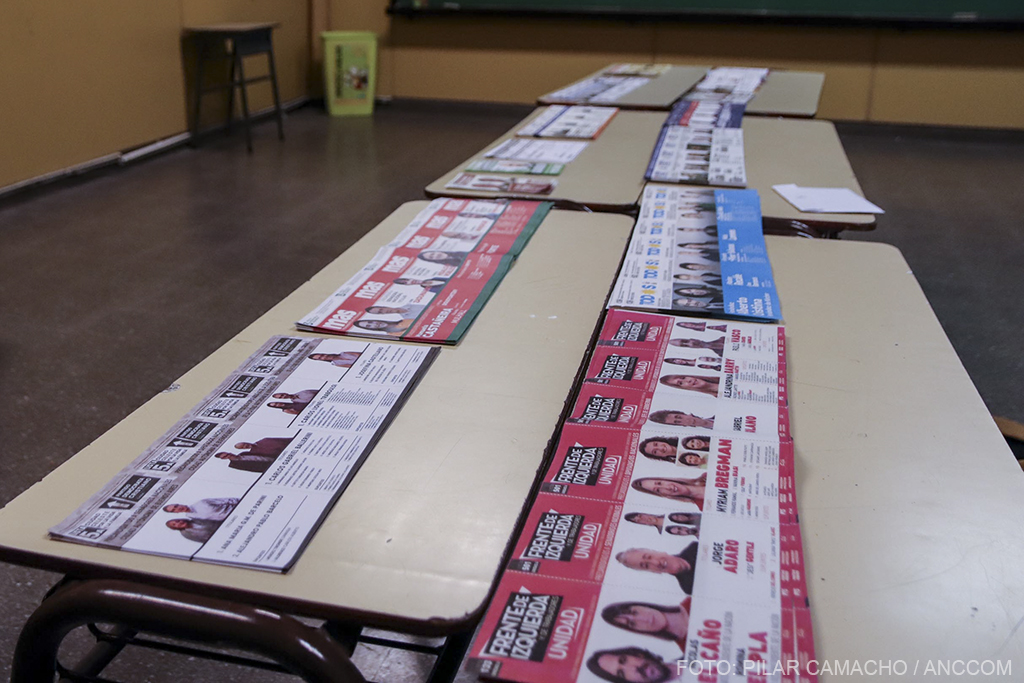

Voto de la comunidad peruana radicada en Argentina en la Escuela Técnica N25, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo fueron las más caóticas del Perú. Con 18 candidatos sin un resultado asegurado, ninguno se ubicaba cómodamente como favorito. La decisión frente a las urnas se volvió compleja y tediosa, en una jornada que encontró a la mayoría de los peruanos cansados e indiferentes tras 5 años de crisis política, social y -ahora- sanitaria, con una acentuada pérdida en la credibilidad sobre la dirigencia partidaria. Al cierre de esta edición, el gremialista de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori serían quienes disputarían el próximo balotaje para definir quién gobernará el próximo mandato.

¿La novedad? Por primera vez se elegirá a congresistas que representarán al millón y medio de peruanos que viven en el exterior. Buenos Aires es la ciudad extranjera con el mayor número de habitantes del Perú, por lo que esta noticia fue bien recibida por la comunidad residente.

La escuela Técnica N° 25 del barrio porteño de Once abrió sus puertas a los sufragantes desde las 9 para recibir a los peruanos que colmaron la entrada desde temprano. Aunque el ingreso fue ordenado, con seguridad privada y voluntarios encargados de cumplir los protocolos sanitarios, las largas filas y la llegada de varios vendedores de comida típica -una costumbre en fechas electorales- hicieron que con el pasar de las horas la aglomeración de personas fuera inevitable. Así las cosas, entre ofertas de ceviche y tamales, el regreso a la tradición embelleció la agitada jornada.

María Briseño cuenta una década en Argentina y, aunque no tiene intenciones de volver a Perú, afirmó extrañar todo de su país natal. “Aunque fue difícil elegir candidato, estoy segura de no votar a los corruptos y a quienes tengan juicios políticos en Perú”, aseguró antes de entrar al cuarto oscuro.

“Desde el 2016 el Perú ha estado golpeado por tanta corrupción e ineptitud de parte de los gobernantes, quienes sólo sacan leyes para la propia casta política. Esto genera que exista un rechazo de la población hacia los candidatos”, afirmó Eleazar Chavez, un joven estudiante de medicina que vino a Buenos Aires hace 3 años y, actualmente, trabaja como enfermero.

Chávez considera un acto de responsabilidad ciudadana del peruano que reside en el extranjero acercarse a votar más allá de las dificultades y aunque se trate de personas que decidieron hacer su vida en otro país porque entiende que deben tomar esta decisión para que los familiares que están en Perú tengan una mejora en su calidad de vida.

Además de la corrupción, la mayoría de los entrevistados coincide en que los principales puntos que debería solucionar el próximo presidente electo son la economía, la educación y el sistema de salud, desgastado y al borde del colapso sanitario debido a la pandemia ya en fase de segunda ola.

Ecuador

A diferencia de las elecciones peruanas, en donde se habilitaron 9 colegios electorales debido a la gran cantidad de empadronados, los ecuatorianos residentes sólo debieron acercarse al Consulado ubicado en el barrio de Recoleta, a pocas cuadras de la Plaza Francia.

Con apenas 5 mesas habilitadas y 2048 votantes inscriptos, la jornada resultó tranquila y ordenada. No hubo vendedores ambulantes de comida ecuatoriana, pero el rasgo distintivo lo mostró la vestimenta con los colores de su bandera. La decisión fue más sencilla por tratarse de una segunda vuelta entre dos candidatos: el correista Andrés Aráuz y el anticorreísta Guillermo Lasso, un banquero quien finalmente fue electo con el 52% de los votos para profundizar el modelo neoliberal que ejecuta el presidente saliente, Lenin moreno..

Al consultarlo por la gestión del presidente actual Lenin Moreno, un graduado de la Carrera de Filosofía en Argentina sentenció que fue “el gobierno más desastroso en la historia actual” y que nadie se encuentra feliz con la gestión, sin importar de qué ideología política seas. En su argumentación, David Mosco consideró que “sería importante tener otras opciones que se alejen de la tradición correísmo sí o correísmo no, y que la discusión realmente sea qué tipo de política queremos”.

Por su parte, Ivana Gimenez cree que la gestión actual es una “payasada” y espera que el próximo presidente “haga mejor su trabajo”. Según esta ecuatoriana, el mandatario actual demostró que está “vendido” a los intereses de la derecha, alejándose de los ideales del partido al que originalmente pertenecía, una agrupación de izquierda impulsada por el expresidente Rafael Correa.

Otro dato llamativo en estas elecciones fue la incorporación por primera vez de urnas electrónicas, algo que no sucede ni en Ecuador ni en Argentina. El cónsul ecuatoriano en Buenos Aires, Álvaro Garcés, explicó a ANCCOM que se trató de una de las pruebas piloto que está realizando en Consejo Nacional Electoral (CNE) “con el objetivo de ir modernizando el sistema de votación”.

Respecto a la cantidad de votantes en Ecuador, Garcés estimó una proyección de votantes cercana al 40% del total de empadronados, mucho menos del 70% habitual, debido a la situación sanitaria que atraviesa el país y al aumento de casos por Covid positivo. Frente a esto comparó al suyo, con países como Chile, en donde cancelaron las elecciones para constituyentes a diferencia de Brasil que la realizó con “normalidad”.

Este domingo electoral con variantes latinoamericanas tuvo en Buenos Aires una radiografía de la región que marca aún una política errática sobre los momentos más oportunos para elegir presidente en tiempos de pandemia.

Mientras tanto Perú asegura una segunda vuelta y, por casa, aún no sabemos si estaremos en condiciones sanitarias para celebrar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estas experiencias en la marea de la segunda ola seguramente servirán como antecedente.

El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.

El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.  La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.