Jun 30, 2021 | Novedades, Vidas políticas

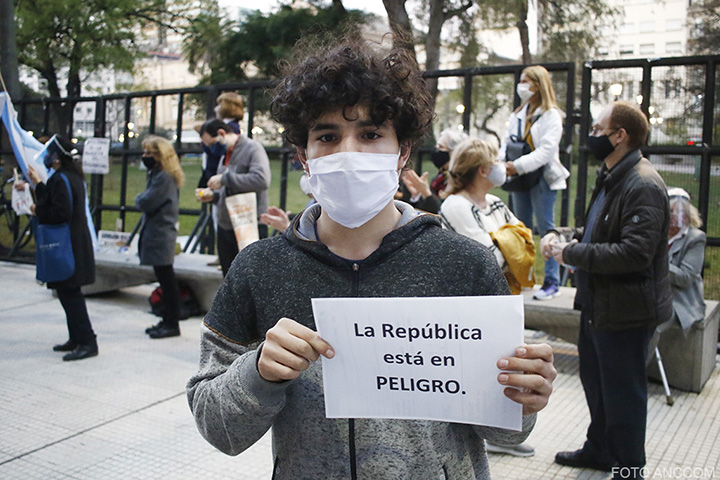

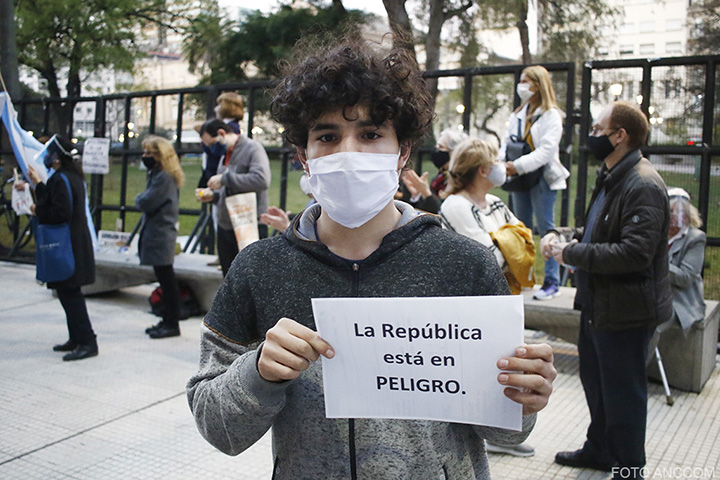

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

Uno de los primeros estudios que busca alertar sobre el avance de las extremas derechas en el país fue realizado por el equipo de Incidencia Política de FUSA AC, una asociación civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales. El proyecto tiene como objetivo identificar los “formatos discursivos y fórmulas retóricas de los argumentos usados por actores conservadores/antiderechos que, desde distintas inscripciones políticas, predominan en la escena local”.

El trabajo contó con la colaboración de la socióloga feminista María Alicia Gutiérrez quien, en diálogo con ANCCOM, afirma que no se trata de algo nuevo, sino que existe hace años a nivel regional y mundial: “Se pueden rastrear desde los años setenta, tienen un impacto fuerte en la década del noventa y, en los últimos diez años cambiaron algunas claves a partir de la aparición pública de los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, gobiernos progresistas en algunos lugares del mundo y la revolución 2.0 que les permitió usar estrategias de difusión alternativas”.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

El movimiento es encabezado por la Iglesia católica, pero ha ido generando alianzas con sectores del protestantismo, del islam y, más recientemente, con grupos laicos para sentar bases ecuménicas. Todas las presiones que ejercen son posibles gracias a los recursos económicos con los que cuentan, una diferencia sustancial respecto a cualquier otra organización social.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

En los noventa, mientras la Iglesia católica opera en el espacio de poder del Estado, los evangélicos empiezan a resolver las necesidades en el territorio. También emerge el laicado conservador, que da impulso a nuevas estrategias, como el intento de desarticulación y resignificación de los derechos humanos, sin decir nunca que están lisa y llanamente en contra de ellos. Por caso, el derecho a la vida lo traducen en “las dos vidas”. Según Gutiérrez, en los últimos años evitan el lenguaje religioso y se sustentan en su concepción de la ciencia y del derecho. Todo lo que se encuentra por fuera lo califican, despectivamente, como “ideología”. Un referente actual es Agustín Laje, politólogo cordobés e influencer que ataca las posturas feministas asociándolas, en sus críticas, a una difusa «ideología de género».

Personajes como Laje ganan seguidores en las redes. Pablo Stefanoni, autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), destaca: “Hay un sector de la juventud que se siente atraído por las derechas alternativas que aparecen como transgresoras y hablan el discurso de las redes sociales: el trolleo, el meme”.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, escrito en pandemia, el autor observa cómo el coronavirus alimentó teorías conspirativas y protestas contra el aislamiento y las vacunas. La incertidumbre genera un contexto propicio para que las extremas derechas alrededor del mundo hagan uso eficiente de tecnologías para detectar temores.

Distintos grupos componen el amplio espectro de esta nueva derecha. “Tienen algunos puntos en común en la argumentación –explica Gutiérrez–: se autodenominan antisistema, los de la incorrección política, porque dicen que la democracia no puede resolver la pobreza dado que son regímenes tomados por los ´nuevos revolucionarios´ como los feminismos, movimientos LGTBQI+ y el marxismo cultural”.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

Otro latiguillo es el “marxismo cultural”, que según denuncian los alt-right, se inserta en el espectáculo, las instituciones educativas y en espacios de reivindicación de derechos para las minorías. Argumentan que la izquierda obtuvo su victoria cultural y que ellos están dispuestos a enfrentarla. “Es una idea de justificar el anticomunismo zombie de hoy, ven comunismo donde no hay comunistas”, remarca Stefanoni. Tales ámbitos, donde los movimientos denuncian el predominio del marxismo cultural, “poco tienen que ver con la izquierda”, agrega. En verdad, es sólo un intento para fortalecer el antiprogresismo.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

Gutiérrez sostiene que hay que hacerse cargo del debate desde todos los ámbitos: la academia, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos: “Hay que estar atentos sin dar lugar al pánico ni más presencia de la que tienen. No se puede decir que es pura bizarreada, tienen muchos seguidores en las redes, lugar en la televisión y mientras los ridiculizamos ellos operan”. Y concluye: “Lo que ellos tomaron interesante es la noción de libertad. Se la apropiaron porque está abandonada del otro lado, en el debate igualdad-libertad, la izquierda política y teórica denostó la libertad en tanto concepto profundamente liberal. Hay que retomarlo”.

Jun 10, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Alberto Samid en su casa en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires.

A través de la Resolución 75/2021, publicada en el Boletín Oficial del 20 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió la suspensión de las exportaciones de carne bovina por 30 días. Allí se aclara que la medida podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento de la carne en el mercado interno, a “precios justos” y que esté amparada en los acuerdos alcanzados.

En relación con esto, ANCCOM se comunicó con Alberto Samid, reconocido empresario del sector frigorífico, ex vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires entre 2014 y 2016 y autodenominado como el “Rey de la carne”, para analizar las medidas tomadas por el gobierno nacional.

“Está muy bien lo que hizo el gobierno. Había que cerrar y había que investigar todas las irregularidades que han hecho. Exportamos cuatro veces más y recibimos la misma cantidad de guita que cuando exportamos una sola vez”, explica Samid.

Entre los argumentos esgrimidos, el gobierno entiende que en las actuales condiciones hay un mercado con muchas distorsiones y una crítica situación social, que puede llevar a impedir el acceso de este producto esencial para la alimentación a un sector mayoritario de la población.

Además, otro factor que llevó a esta decisión es la continuidad de la pandemia, que ha profundizado la crisis económica y, particularmente, la inflación. Esta situación no permite garantizar el derecho a una alimentación con nutrientes importantes. Respecto a estos argumentos, Samid añade con su estilo característico que “para que cuatro vivos se llenaran las arcas en Suiza, el pueblo argentino no puede comprar carne y los que pueden lo tienen que pagar mil mangos”.

Además, otro factor que llevó a esta decisión es la continuidad de la pandemia, que ha profundizado la crisis económica y, particularmente, la inflación. Esta situación no permite garantizar el derecho a una alimentación con nutrientes importantes. Respecto a estos argumentos, Samid añade con su estilo característico que “para que cuatro vivos se llenaran las arcas en Suiza, el pueblo argentino no puede comprar carne y los que pueden lo tienen que pagar mil mangos”.

Los reyes de la carne

Esta medida trajo como consecuencia un nuevo conflicto del gobierno nacional con el sector del campo, que hizo un paro por 13 días, bloqueando la comercialización del ganado. Esto adquiere importancia dado que afecta el circuito de producción de la carne que, según explica Samid, inicia con “el ganadero que manda la hacienda al Mercado de Liniers, del Mercado de Liniers la recibe el consignatario, la vende al frigorífico, del frigorífico la mitad exporta y la otra mitad lo vende para consumo interno”. Por lo tanto, si se rompe la actividad de comercialización de hacienda, podía haber riesgos de desabastecimiento. Finalmente, el 2 de junio se levantó el lock-out patronal.

¿En dónde está el problema del aumento de la carne? Según Samid: “la responsable de que aumenten los precios es la demanda. El problema está en que hay mucha demanda de carne vacuna y por eso pagamos mil pesos un kilo. Cada vez consumimos menos carne. Todos los meses baja. Ya estamos en 40 kilos anuales por persona, que es algo que nunca pasó en la historia argentina. Entonces, cuando menos se consume algo, baja el precio. Acá es al revés. Nosotros cada vez consumimos menos y cada vez la carne vale más. Eso es por la presión que ejercen los chinos, que se quieren llevar todo. Todo lo que les das es poco para ellos. Les decis tengo diez contenedores y te dicen no, quiero ochenta contenedores”.

Argentina fue el cuarto exportador mundial de carne vacuna en 2020, con 819 mil toneladas. El lugar de China es muy relevante: las exportaciones de carne al país asiático representan alrededor del 75% del total. Además es el segundo mayor proveedor de China, detrás de Brasil.

Argentina fue el cuarto exportador mundial de carne vacuna en 2020, con 819 mil toneladas. El lugar de China es muy relevante: las exportaciones de carne al país asiático representan alrededor del 75% del total. Además es el segundo mayor proveedor de China, detrás de Brasil.

Samid insiste en que “China se lleva todo, tiene un poder de compra extraordinario, un consumo fabuloso. Les ha ido muy bien desde la pandemia, venden de todo, laburan como una locomotora. Incorporan todos los años cinco millones de habitantes a la clase media. Es bueno tener un cliente así, pero vos le tenés que vender lo que te sobra, no le podés vender lo tuyo también. Hoy el mundo primero son ellos, y después están los demás”.

La expansión de la la frontera agrícola

Otro tema que surge es el debate sobre la importancia de este mercado para la gestión comercial argentina. Samid asegura que “es insignificante la guita de la carne. Son 2.500 millones de dólares por año. Le tenemos que vender la mitad. Si solamente con la soja nosotros, si la controlamos, 4 mil millones de dólares podemos juntar. Y con la soja solamente, después tenemos el maíz, el trigo, el sorgo, y muchos más productos. No hay guita, es insignificante lo que son los dólares de la carne. Es poco para sacar la carne de la mesa de los argentinos”, según las cuentas del empresario.

La problemática que agrega Samid hace hincapié sobre el precio internacional que tiene la carne. “En el mundo, e vale tres veces más que acá. Vale 3000 pesos un kilo de carne afuera. Entonces, tiene margen para seguir subiendo. Si sigue subiendo acá antes de fin de año, estamos en problemas”, explica.

El matarife retirado nos recibió en Zoom desde su casa en Ramos Mejía, La Matanza, lugar del no puede salir por orden de la Justicia que dictó su arresto domiciliario en un proceso que aún no cuenta con sentencia firme por evasión fiscal y asociación ilícita. Antes de eso llegó a tener 400 carnicerías abiertas al público.

Olor a podrido

El 31 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió y dió de baja la operación de 12 empresas exportadoras de carne por no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, entre otras cuestiones que se les imputan, y también procedió a interdictar más de 220.000 kilos de carne vacuna.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, declarando mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, declarando mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas.

Samid le da mucha importancia a estas imputaciones: “Algunos frigoríficos inventaron matrículas truchas que no ingresaron absolutamente un mango, dibujaron todo. Y hay otros que exportaban a 3 mil dólares pero las vendían a 7 mil. Se llevaron 4 mil dólares afuera”.

¿Qué va a pasar cuando termine la medida? Para Samid, “si el gobierno a los 30 días pone cupo de exportación, y reparte el 7% con los frigoríficos que hicieron las cosas bien, no hay problema. Ahora, si se terminan los 30 días y se llevan todo de vuelta, no sirvió para nada”.

¿Qué va a pasar cuando termine la medida? Para Samid, “si el gobierno a los 30 días pone cupo de exportación, y reparte el 7% con los frigoríficos que hicieron las cosas bien, no hay problema. Ahora, si se terminan los 30 días y se llevan todo de vuelta, no sirvió para nada”.

El empresario matancero dice que “no tenemos más carne para exportar, sino vamos a seguir teniendo el mismo problema”, ya que “tenemos el mismo rodeo de hace veinte años, la población aumentó, y siempre exportamos al 7%. Después, de repente, con la llegada de Macri, exportamos al 30%. Por eso pasa lo que está pasando. Si exportamos más, vamos a tener problemas en las mesas de los argentinos. Más del 7% no se puede. Si queremos exportar más, hay que producir más, tenemos un país para producir diez veces más”, concluye Samid.

Habrá que esperar al 20 de junio, cuando se cumplan los 30 días del cierre, para saber si esta medida forma parte de una política continua de ordenamiento y control del mercado de exportación de carnes o si, por el contrario, pasa a ser una decisión aislada y sin perspectiva hacia el futuro.

Habrá que esperar al 20 de junio, cuando se cumplan los 30 días del cierre, para saber si esta medida forma parte de una política continua de ordenamiento y control del mercado de exportación de carnes o si, por el contrario, pasa a ser una decisión aislada y sin perspectiva hacia el futuro.

Jun 10, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Perú ha sido sin dudas uno de los países latinoamericanos más convulsionados a nivel político en los últimos años. Desde el gobierno de Alberto Fujimori, electo en 1992, devenido en autogolpe de Estado, y hoy condenado y preso por crímenes de lesa humanidad, pasando por Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), las figuras de corrupción y de impeachment -vacancia, como le dicen allá-, imperan con fuerza en el país andino. El pasado 6 de junio los peruanos eligieron a quien será su nuevo presidente a partir del 28 de julio de este año. En medio de un clima de gran apatía política, inmerso en una profunda crisis sanitaria y económica, sumado a importantes tumultos en las calles en noviembre último y a la inestabilidad política que llevó a tener tres presidentes en una semana; el pueblo peruano tuvo que decidir el pasado domingo en un ballotage entre los dos candidatos antagónicos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Los menos esperados

El 11 de abril se llamó a elecciones generales, de la que participaron un total de 18 candidatos. Se esperaba que pasaran a segunda vuelta la ya anteriormente candidata Verónika Mendoza del partido de izquierda Juntos por el Perú, el derechista Hernando de Soto y Yohny Lescano, de Acción Popular. Keiko Fujimori se posicionaba en el último lugar junto al único contrincante de Mendoza, Pedro Castillo, con menos de un 8% de intención de voto cada uno. Sin dudas, los resultados que llevaron a un ballotage entre estos dos últimos candidatos fueron una sorpresa para todos, incluso para ellos mismos. Castillo pasó con apenas el 19% de los votos, mientras que la ultraderechista Fujimori llegó a segunda vuelta con tan solo el 13% de los votos.

Keiko Fujimori, de 46 años y miembro del partido Fuerza Popular, no es sólo la hija mayor de Alberto Fujimori y hermana de Kenji, congresista del mismo partido y que detenta gran influencia en el recinto, sino que también fue tres veces candidata a presidenta y tres veces perdedora en el ballotage: en 2011 con Ollanta Humala, en 2016 con PPK, y hoy -con más del 99% de los votos escrutados- con Pedro Castillo, quien sería el nuevo presidente de Perú. Imputada por corrupción en el caso Odebrecht por recibir una importante suma de dinero de parte de la constructora para financiar su campaña en 2011, Fujimori pasó más de un año en prisión preventiva, y más de cinco meses encerrada en 2020 antes de ser liberada a causa de la pandemia. Durante su campaña propuso el reinicio de obras de infraestructura que habían sido interrumpidas, y un modelo neoliberal de libre mercado para el país.

Pedro Castillo Terrones, de 51 años, es docente y sindicalista. Proveniente del campesinado, lideró la resistencia campesina en los 90 contra Fujimori, y formó parte de la huelga de maestros de 2017. Izquierdista, el candidato de Perú Libre se erige hoy como el nuevo presidente del Perú. Sin embargo, su figura es controvertida en algunos sentidos: si bien aboga por una mayor estatización, por una Asamblea Constituyente que responda a las demandas de una nueva Constitución por parte de la sociedad, como así también por los derechos de los siempre postergados durante los gobiernos derechistas, Castillo es también conservador en cuestiones de índole social como el matrimonio igualitario, la igualdad de género o el aborto. Durante su campaña se lo ha visto dando polémicas declaraciones en torno a estos temas, que los colectivos feministas y LGBTIQ+ no recibieron con agrado. Algunos de sus detractores lo vinculan con el brazo político de Sendero Luminoso, la organización armada de extrema izquierda, a la cual se le atribuyó el pasado 23 de mayo, la masacre y asesinato de 16 personas en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), y que dejó un supuesto mensaje a la población a votar en blanco o a anularlo en las elecciones de junio. Tiempo antes, Castillo había pedido la liberación de los líderes de Sendero Luminoso. “Yo creí que ese hecho podría haber significado el fin de la candidatura de Castillo”, dice Jois Mantilla, periodista y comunicador peruano y agrega: “Sin embargo, ha habido algún interés, no solamente del sector de la prensa sino de autoridades del gobierno mismo, en tratar de no agitar ese tema y tratar de contenerlo para que no afecte. Incluso la misma presidenta del Consejo de Ministros dijo, a los pocos días de esa masacre, que no tenía que utilizarse con fines políticos”.

Mantilla opina que ambos candidatos no han ganado las elecciones por sus propios méritos o por su popularidad -en lugar de Castillo, de hecho, se veía en primera vuelta a la única candidata con potencial para derrotar a la derecha, a Verónika Mendoza-, sino que llegaron más bien por la polarización y revanchismo extremo que hay en el país, que se tradujo como antivotos en estas elecciones:” Los dos candidatos han recogido antivoto. La propia Fujimori tiene un tremendo antivoto que hasta hace algunos meses llegaba hasta el 70 y tanto por ciento, como consecuencia de los últimos años en que gobernó en el Poder Legislativo a través de 73 congresistas en el parlamento. Nunca en la historia de Perú había tenido ningún político con esa cantidad de representantes”, sigue Mantilla. “Ese poder que tuvo lo despilfarró, lo utilizó pésimamente, para proteger a personajes corruptos, jueces corruptos, magistrados de todo tipo, fiscales, y para protegerse de alguna manera a ella también de las acusaciones que tiene sobre la nuca por lavado de activos, y por lo cual ha sido condenada: Están pidiendo 30 años de prisión para ella”, detalla, y agrega: “Y el señor Castillo, recibió el antivoto también de los sectores de derecha, de los sectores que ven en él la amenaza comunista, muy similar a la que se implantó en Venezuela y en Cuba”.

El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo a favor de Castillo.

Esperas, fraude y empate técnico

Con tres candidaturas presidenciales sobre su espalda, Keiko Fujimori se manejó durante esta campaña con mucha más prolijidad y organización que la improvisación vista en los actos y discursos del representante de Perú Libre: “A pesar de esto nadie se esperaba, ni Vladimir Cerrón ni el mismo Castillo, que pudiera llegar a la segunda vuelta y menos aún a la presidencia”, agrega Mantilla. “Es una agrupación inorgánica, que no tiene bases, todo se ha creado en el camino, muy informal. Por eso, hay esos pleitos al interior. Por eso, durante esta segunda vuelta, Castillo ha presentado casi tres equipos técnicos, y varios miembros han desertado”.

La tendencia entre ambos candidatos fue durante casi todas las elecciones tan parejas, que incluso se llegó a hablar de empate técnico. Esto generó grandes incertidumbres en la sociedad, que ya había tenido que esperar cerca de cinco semanas para conocer oficialmente a los candidatos que irían a ballotage. Desde este lunes, se vieron en las calles algunas manifestaciones en pedido por los resultados del escrutinio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de uno de los comicios más polarizados en décadas. “Las normas electorales dictan que el ONPE solamente pueda contabilizar las actas físicamente. El ONPE tiene que tener el acta física, y se envía desde el extranjero por valija diplomática”, explica Jois Mantilla, como una de las causas de esta espera. “Y a nivel nacional tienen que llegar las actas desde las regiones más lejanas, en algunos casos tiene que recorrer alguna ciudad y llevarla a otra donde haya aeropuerto, y de ahí tienen que llevarla en avión. No basta ya con un escaneo o foto del acta. Lo que tarda más son las actas que se impugnan, que son más o menos 1.100 o 1.200”, explica.

Rondando siempre de uno a dos puntos de diferencia entre ambos candidatos, los votos del extranjero fueron otro factor que lograron acercar cada vez más entre sí a estas fuerzas políticas antagónicas: en el resto del mundo, Fujimori recibió el 66.48% de los votos, y Castillo el 33.51%. Esto hizo que la poca diferencia entre ellos, se achicara aún más. Hoy, con el 99.82% de las actas procesadas, Pedro Castillo recibe el 50.19% de los votos, y Keiko Fujimori, el 49.80%. En las regiones de Lima, Lambayeque, Piura y Tumbes, Fujimori encabezó los resultados, mientras que, en la región del Amazonas, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, Castillo fue el más votado. El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo.

Veinticuatro horas después de haber pedido prudencia a la población en espera de los resultados, Fujimori organizó una rueda de prensa en la que denunció fraude e irregularidades en el escrutinio. Sin embargo, no presentó prueba alguna para sostener esta teoría. Mientras tanto, pudo conocerse pública y explícitamente la postura de distintos personajes. Los ex presidentes José “Pepe” Mujica y Evo Morales, prestaron inmediato apoyo al candidato de Perú Libre, mientras que el nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó sus “deseos ardientes de que Keiko Fujimori gane la elección”. La población, por su parte, vivió estas elecciones en muchos casos de una manera mucho más apática. De los 32 millones de peruanos, sólo concurrieron a votar el 52.56%. Los números de la primera vuelta mostraron cifras similares. Esto se traduce en la gran división que sufre el país por parte de una triple crisis: sanitaria, económica y política. “Ha habido mucha apatía en las elecciones pasadas, ha sido muy notoria. Tanto por el tema de la pandemia, y porque la oferta de los 18 candidatos no satisfacía sus expectativas, es que hay muchos que decidieron no ir. Sobre todo los sectores más acomodados del país, preferían pagar su multa que perder el tiempo votando”, continúa el periodista peruano. “Otra razón es que esta campaña ha sido en condiciones de pandemia, donde hay temores de contagio”, señala. Perú es hoy el país del mundo con más muertes por cantidad de habitantes a causa del Covid-19. “En lo económico ya ha habido alzas, problemas, aumento de precios, se ha caído la bolsa -completa-, no sólo por la inestabilidad que genera la elección, sino también por la desidia, por la avaricia y también por la pandemia. La gente está preocupada por conseguir oxígeno, camas y cuidarse de no contagiarse”.

Si no hay contratiempos, la ceremonia de asunción será el 28 de julio.

Hoy la República del Perú tiene un nuevo presidente que reemplazará este 28 de julio al gobierno de transición de Francisco Sagasti. Siempre y cuando no haya ninguna maniobra desestabilizadora de la fuerza de Fujimori. Pedro Castillo tendrá que enfrentarse no sólo a una crisis sanitaria y económica, sumado a una crisis de representatividad y desconfianza por parte de la sociedad, sino también a problemas de fondo que azotan en términos de desigualdad y distribución al país vecino. “Se necesitan mejoras para que los beneficios del crecimiento económico que ha tenido Perú, llegue a más personas que han estado mucho tiempo postergadas y de alguna manera forman el grueso de los votantes de Castillo. Porque desde hace muchos años están postergados, y los beneficios macroeconómicos que recibe el Perú, que es visto desde afuera como una de las joyas de Latinoamérica, por su crecimiento económico, por sus avances, libertades y todo lo demás, a algunas personas no les llega”, continúa Mantilla. “Sin ir muy lejos, avanzas 100 kilómetros y encuentras otro Perú: donde falta agua, donde faltan colegios, donde no hay servicios, donde no hay Internet. A una hora de Lima. Esta población es el grueso que han votado por Castillo, y que están hartos de la desigualdad, de ser postergados, de que siempre son los mismos los que están en las elecciones, siempre los mismos participantes. Y de que siempre hay corrupción. Ellos creen que Castillo borrará estas desigualdades porque es uno de ellos”.

Al interior del Congreso, hay una fragmentación que no garantiza la mayoría efectiva de ninguna bancada, pero que puede derivar en una contienda entre la oposición y el nuevo presidente. Pedro Castillo tendrá que gobernar con sólo 37 diputados en un recinto de 130. “Veo días todavía más complicados. Porque el gobierno de Perú Libre no va a ser sencillo, tiene a la gran mayoría de las otras fuerzas en su contra y la mayoría de los otros sectores del parlamento se van a aliar, como ya lo han expresado durante esta segunda vuelta, a Keiko Fujimori. Y sumados van a tener un número importante. Los aliados de Perú Libre van a ser bancadas pequeñas, de tres, cuatro o cinco, que no van a significar mucho”, analiza el periodista. “Así que veo la revancha de Fujimori. Creo que va a haber bloqueo. La resaca de la campaña electoral se va a llevar durante varios meses, sino años. Con lo polarizado que ha quedado el país desde la vez pasada en las elecciones de 2016, y en estas, yo veo todavía conflictos, rencillas, rivalidades y venganzas. Muy probablemente van a obstaculizar y hacerle difícil al gobierno de Castillo”, finaliza.

A partir de mañana aparecen nuevos desafíos para la sociedad peruana, que lejos está de haber resuelto los problemas que estallaron en noviembre del año pasado como consecuencia de la vacancia de Martín Vizcarra. El nuevo presidente tendrá que hacer frente a todas estas cuestiones para poder garantizar por fin la estabilidad democrática, tanto en el período de transición como en los cinco años de gobierno que tiene por delante.

Jun 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Desde hace tiempo, hacer las compras dejó de ser una tarea sencilla. Encontrar variedad de un mismo producto e identificar los precios más económicos implica un esfuerzo de deducción, ya que a veces los productos ni siquiera tienen una etiqueta con su valor. A la luz de esta situación, este 26 de mayo entró en vigencia definitiva la Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, más conocida como la Ley de Góndolas. Su objetivo es contribuir a ampliar la oferta de productos, incentivar una mayor participación de las Pymes y los sectores de la economía popular y, de esta manera, generar una competencia equitativa que impulse un balance de los precios.

Los establecimientos alcanzados por esta ley son todos los que cuenten con una superficie no menor a 1.000 metros cuadrados y cuya facturación bruta anual sea superior a los trescientos millones de pesos (300.000.000). De manera que quedan excluidos los negocios de cercanía y los supermercados denominados “chinos”, quienes si bien no están obligados por la normativa, pueden adherirse voluntariamente.

Los rubros sobre los que rige la normativa son alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar, los cuales están incluidos en una lista diseñada por la Secretaria de Comercio Interior. Entre los productos designados se encuentran: lácteos, harinas, frutas y verduras, pastas secas, aguas saborizadas y gaseosas, lavandinas y jabones, desodorantes, pañales para bebes y adultos y productos para la gestión menstrual.

Según lo establecido en las góndolas tanto físicas como virtuales, los productos de menor valor deberán estar perfectamente señalizados y ubicarse a una altura equidistante entre el primer y el último estante. A su vez, no puede haber menos de cinco opciones de proveedores o grupos empresarios, los cuales tendrán asignados de manera equitativa un 30 por ciento del espacio disponible. Al mismo tiempo se deberá destinar un 25 por ciento del espacio para productos similares y distintas marcas producidas por Pymes, y un 5 por ciento para los generados por cooperativas y mutuales de la economía popular, agricultura familiar, campesina e indígena.

Para el economista Nicolás Pertierra, perteneciente al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “por el alcance que tiene la ley requiere un esfuerzo, pero se puede fiscalizar y garantizar su cumplimiento. Es una puerta de entrada para muchas firmas y empresas del sector alimenticio que tienen condiciones bastante desiguales para acceder sobre todo, a las cadenas de supermercados. Es solo un puntapié inicial para empezar y seguir generando un tablero más equilibrado dentro del sector de productores de alimentos”.

En este sentido, la gran incógnita está en cómo será la relación de las Pymes y pequeños productores con las grandes cadenas. Si bien la ley establece pautas claras al respecto, habrá que ver si las cantidades a entregar y los plazos de pago son aceptables para estos competidores de pequeña y mediana escala. “Me parece que ahí va a estar la clave, en qué medida esas condiciones sean viables para los productores más chicos. Porque hoy en día si no tienen presencia en esos establecimientos, es por las condiciones de financiamiento dados a plazo y cantidad de entregas que tienen que darle al supermercado”, explica Pertierra.

Si bien la normativa cobró carácter de obligatoriedad esta semana, los controles se pusieron en marcha a mediados de mayo. En esta primera etapa, el foco está puesto el inciso C del Artículo 7, que exige una distribución equitativa tanto porcentual como equidistante en las góndolas y una correcta señalización de los precios a través de cartelería con la leyenda “menor precio”. Cabe aclarar que estos valores no pueden ser de carácter transitorio, por lo cual los precios más bajos no podrán formarse a partir de ofertas, bonificaciones o descuentos de ningún tipo.

Tras visitar los supermercados COTO de Avenida Santa Fe y Avenida Scalabrini Ortiz, Disco de Paraguay y Armenia, Jumbo de Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño Carrefour de Avenida Scalabrini Ortiz y Soler, sigue observándose en sus góndolas el predominio de los principales grupos empresarios relegando incluso, a sus propias segundas marcas. Esto se ve claramente en los esquineros e islas utilizados para exhibir y promocionar exclusivamente productos de las marcas de primera línea.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.

Dentro de estos establecimientos a simple vista, se cumple con la cartelería exigida y los productos tanto de menor valor como de precios cuidados están perfectamente ubicados a la altura requerida. La duda está en saber si la gran variedad de marcas ofrecidas de un mismo producto pertenecen a cinco proveedores distintos. Más aun teniendo en cuenta que los productos de marcas licenciadas por las mismas cadenas comerciales y que suelen copar las góndolas, a la luz de la ley se consideran como una sola.

May 26, 2021 | Novedades, Vidas políticas

En Colombia, debido a la lucha sindical, las y los trabajadores han logrado derechos básicos como el salario mínimo, el aguinaldo, el pago de horas extras y dominicales, y las vacaciones remuneradas. Sin embargo, las cifras de agremiación en el país son de las más bajas en el mundo: menos del cinco por ciento está afiliado.

Una causa es la violencia que han su sufrido, por décadas, los militantes gremiales. Según un informe presentado por los sindicatos ante la Comisión de la Verdad –espacio creado por los Acuerdos de Paz para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado–, entre 1973 y 2020 se presentaron más de 15 mil casos de violaciones a la vida, más de 3 mil homicidios y casi 2 mil desplazamientos forzados de los representantes de los trabajadores.

Prueba de ello es Humberto Correa Gómez, vicepresidente de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC) y secretario de Derechos Humanos de la CGT de ese país, quien hoy se encuentra refugiado en la Argentina luego de recibir amenazas de las fuerzas militares y paramilitares. El líder sindical cuenta que se enteró de los planes en su contra a través de los medios y de una llamada de un exagente investigador que lo alertó. “Yo no sabía que unos carros que había siempre cerca de mi casa eran del Ejército”, señala.

El Estado colombiano, además, ha sido incapaz de esclarecer más de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales que se perpetraron entre 2017 y 2020. Solo 9 de los 42 casos resueltos obtuvieron sentencia definitiva, los otros siguen en juicio. “Hay una cultura de decir que si mataron a alguien por algo será. El victimario era el que salía libre y la víctima jodida”, sostiene Correa Gómez.

La violencia contra los líderes sindicales fue iniciada por los grupos paramilitares, apoyados políticamente por los ultraderechistas que comenzaron a vincularlos con la insurgencia, explica Correa Gómez y agrega que se intensificó durante el fragor de las privatizaciones del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez a las que ellos se opusieron férreamente. “Siempre presentan a los sindicatos como los destructores de empresas, que no generan empleo y que son aliados de la insurgencia”, afirma.

El Estado colombiano esclareció menos de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales perpetrados desde 2017

Las políticas neoliberales de fines de los 90 y principios de este siglo redujeron drásticamente las posibilidades de que los sindicatos se afianzaran. Proliferaron los contratos por prestación de servicios y los pactos colectivos, un mecanismo de negociación entre empleador y trabajadores no afiliados. Como consecuencia, la informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.

No obstante, los sindicatos han sido un actor clave para impulsar las protestas que llevan casi un mes. Correa Gómez también dirige el gremio de los licoreros en Cali, capital del Valle del Cauca, que ha liderado las movilizaciones en la zona del Paso del Comercio, un barrio ubicado al noreste de la ciudad, en donde se encuentra una de las principales estaciones del sistema de transporte urbano. Desde allí, relata Correa Gómez, su sindicato ha salido con las barriadas y por eso, pese a la distancia, se mantiene atento a lo que suceda. Incluso habla de la situación como si estuviera presente: “La gente que sale con nosotros es totalmente pobre, no tienen ni siquiera para comer y lo único que les queda es pelear”.

Correa Gómez denuncia la violencia en todo el Valle del Cauca y apunta contra el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional de Colombia, por un pacto que, asevera, suscribió con la cúpula empresarial para restablecer el orden a través de la represión.

La informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.

Una mentalidad colonial

Olga Berardinelli, médica general de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ha visto con sus ojos las marcas de la violencia en Cali. Por eso, con un grupo de colegas y otros profesionales decidieron ayudar a las personas de “primera línea”, denominadas así por estar al frente de las movilizaciones y que han terminado heridas por la represión policial. Crearon un fondo para obtener medicamentos y alimentos y repartir en los principales puntos en donde se han concentrado las protestas. “Es una situación muy difícil porque el Estado, en vez de protegernos y cuidarnos, nos está atacando”, asegura.

Por estos días tienen prevista una actividad para brindar apoyo médico y psicológico en Siloé, una de las villas de emergencia más pobres de la ciudad y más violentadas durante las movilizaciones. A principio de mayo, en medio de una “velatón” organizada para conmemorar a las víctimas de la represión, la fuerza pública irrumpió en el barrio, asesinó al menos a cinco personas, hirió a decenas e incluso algunas continúan desaparecidas.

El sur de Cali, una de las zonas más opulentas de la ciudad, también fue escenario de la violencia contra la comunidad indígena. La represión contra la minga –así se autodenominan como sinónimo de resistencia– fue perpetrada por fuerzas de seguridad estatal y además por civiles armados que abrieron fuego contra los manifestantes.

Los grupos indígenas, igual que los sindicatos, han sido históricamente estigmatizados por la derecha colombiana y asociados con la insurgencia y los grupos guerrilleros. Durante las últimas protestas, figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y miembros de su partido, el Centro Democrático, han lanzado acusaciones en tal sentido, incitando así a las fuerzas de seguridad y a la población civil a recibirlos con violencia.

Uno de los puntos de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016, está dedicado a los derechos de estas comunidades. Desde entonces hasta hoy, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados, según la ONG Indepaz. Y si bien en su Constitución, cuya reforma data de 1991, Colombia se reconoce como país multiétnico e igualitario, los grupos indígenas que representan un 5 por ciento de la población se sienten segregados social, económica y políticamente.

Desde 2016, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados.

Israel Zúñiga, actual senador nacional y ex miembro de las FARC, ahora partido Comunes, afirma que esto se debe a una mentalidad colonial de los dirigentes políticos sobre los pueblos indígenas y sus territorios. “Colombia es un país eminentemente centralista que mira con menosprecio a la periferia y que no ha logrado vincular al proyecto de nación a los pueblos del Cauca, del Chocó, de la Guajira, y mira a esas regiones con la misma mirada del conquistador”, plantea Zúñiga entrevistado por ANCCOM.

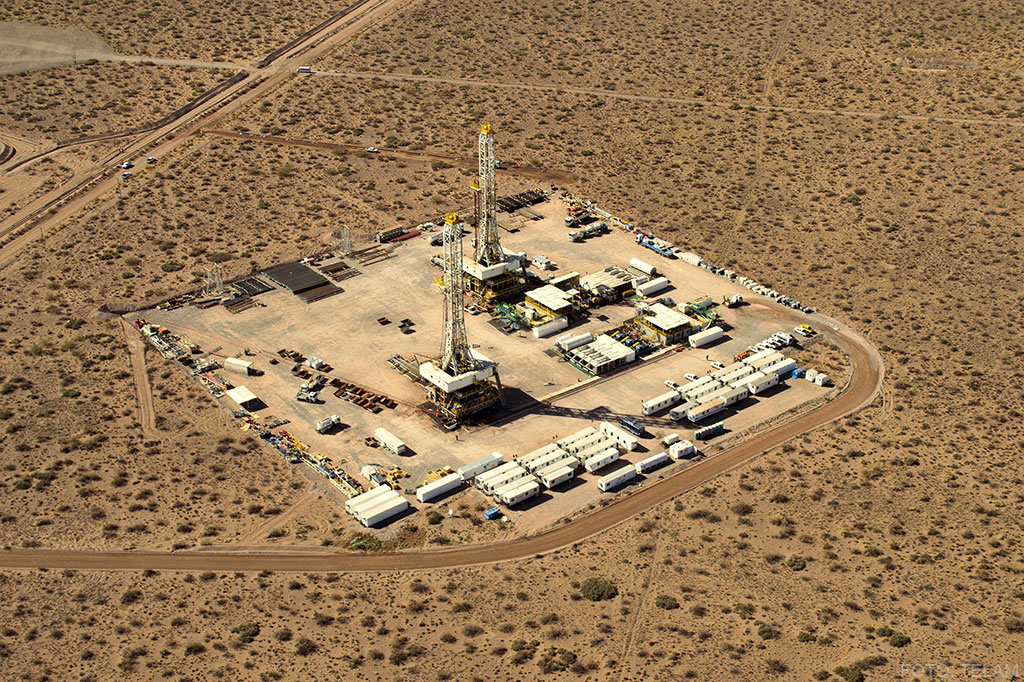

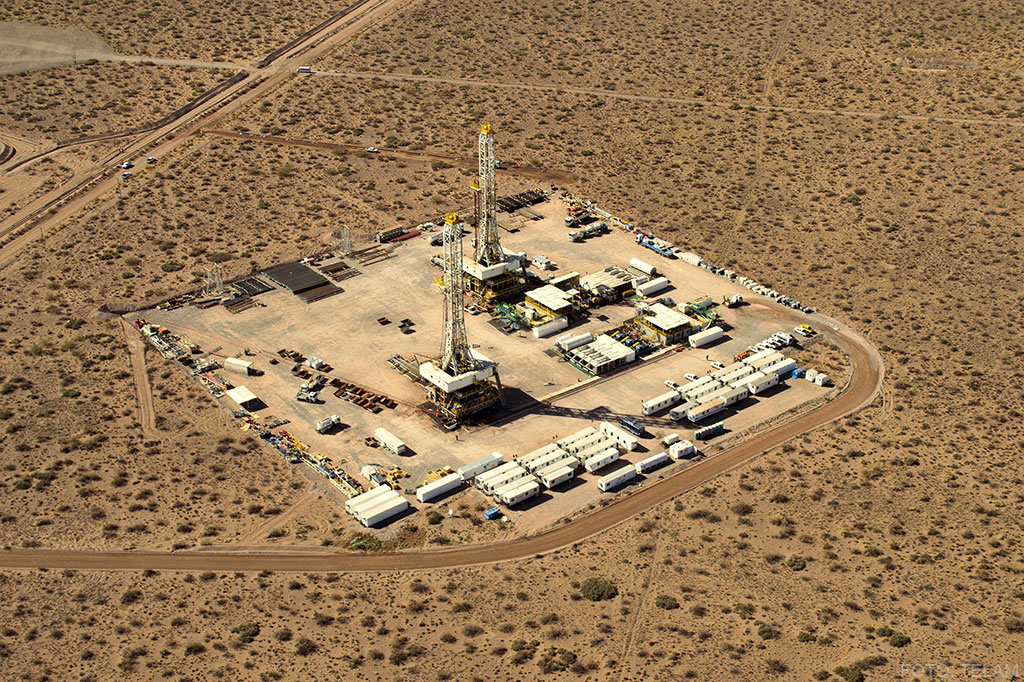

Y afirma que existe una deuda histórica con los sectores que reclaman la necesidad de autonomía de sus territorios y el reconocimiento del derecho a la etnoeducación: “No es posible que los territorios de la periferia, en donde ancestralmente han habitado, sean los elementos de saqueo de una política extractivista que no tiene en cuenta el tejido social, las afectaciones ambientales ni la relación de nuestros pueblos con sus entornos”.

May 25, 2021 | Novedades, Vidas políticas

El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.

El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.

Entre tanto, apareció una nueva iniciativa, encabezada por Máximo Kirchner, presidente del interbloque del Frente De Todos (FDT) en la Cámara Baja, que propone un nuevo marco regulatorio, algo que descolocó a propios y ajenos. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal convocaron a una sesión especial a fines de marzo para extender la legislación vigente, pero quedaron lejos del quórum. Se ausentaron oficialistas y, además, representantes del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) de provincias petroleras que decidieron no estar en su banca ni conectarse de manera remota.

Con la presión del tiempo y de los reclamos encima, un día antes de su vencimiento, el Gobierno Nacional prorrogó el actual régimen de biocombustibles por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigor un nuevo marco regulatorio, según dicta el decreto 322/2021. De esa manera, estableció su vigencia hasta el 12 de julio del corriente, que puede ser reemplazado en el caso de que se apruebe otra legislación, por lo que toma en cuenta la existencia de proyectos con estado parlamentario. La medida busca asegurar un “adecuado análisis y debate” permitiendo la continuidad temporaria de la normativa actual.

La norma vigente estipulaba que los biocombustibles deben tener una participación del cinco por ciento en los combustibles líquidos derivados del petróleo. Distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, elevaron a diez y a doce por ciento el corte de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Esto impulsó su desarrollo en provincias en las que se producen soja, maíz y caña de azúcar, bases de los combustibles alternativos.

El proyecto consiguió dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.

El proyecto de Máximo

La iniciativa del diputado Kirchner, que lleva la firma de otros quince legisladores, establece una nueva regulación con plazo hasta 2030, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la prorrogue por cinco años por única vez. El proyecto señala a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, como autoridad de aplicación para regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable. Además, otorga un rol más relevante a empresas no exportadoras y busca frenar la salida de divisas y promover la industrialización, sustituyendo la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. En diálogo con ANCCOM, Martínez consideró que la nueva legislación “enfatiza el resguardo de las PyMEs, de las fuentes de trabajo y del bolsillo”, atendiendo a “cuestiones que eran reclamadas”. Para el secretario, a su vez, otorga la “previsibilidad que necesita cualquier actividad” con un enfoque “participativo y federal”, que se evidencia “en la comisión especial de análisis y seguimiento” que ordena crear.

El texto reduce de diez, según la ley actual, a cinco el porcentaje mínimo de biodiesel sobre la cantidad total de la mezcla con gasoil y/o diésel oil. Con respecto al bioetanol, mantiene el corte en un doce por ciento y en un seis tanto los que son elaborados a base de caña de azúcar como de maíz. La autoridad de aplicación podrá, en el caso del biodiesel y del maíz, disminuirlo hasta un tres. Marcos Cleri, diputado oficialista de Santa Fe, expresa que la baja sería “para que no aumente la nafta y las plantas sigan produciendo” pero que también “puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones”. Por último, continúa la eximición del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que en el caso de ser mezcla recaerá sólo sobre el componente fósil.

El martes 18, después de varios intentos frustrados por falta de acuerdo, el proyecto consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Omar Félix, diputado mendocino del FDT y presidente de la primera comisión mencionada, evaluó que “da previsibilidad al sector y cumple con los compromisos internacionales”. Además, indicó, en coincidencia con Martínez, que “protege a las empresas, a la actividad y, por sobre todo, al bolsillo de los argentinos”.

Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal son quienes más se oponen al marco propuesto. Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti, advirtió que si se aprueba “se pueden perder muchas fuentes de trabajo”. En igual sentido se pronunció Mario Negri, presidente del interbloque de la principal fuerza opositora, alegando que “atenta contra la economía de diez provincias” y acusando al proyecto de “anti Córdoba”. Su par provincial pero oficialista, Eduardo Fernández, cree en cambio que “expresa la experiencia acumulada del sector” y que con la intervención estatal “la industria tendrá más equilibrio”.

Las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta conforman la Liga Bioenergética.

El escenario legislativo

El proyecto sorprendió a propios y ajenos porque la prórroga al régimen actual parecía estar encaminada. Sobre la media sanción del Senado se apoyan la mayoría de las críticas. Tanto la demanda de renovación, como la propuesta de un nuevo marco regulatorio, son transversales a las fuerzas políticas, sujeta a la lógica productiva de cada jurisdicción. Las que producen petróleo se quejan de la rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinerías están obligadas a pagar. Las productoras de biocombustibles señalan que no hay forma de introducir energías renovables sin la participación estatal.

El interbloque Federal mostró cohesión interna a la hora de presionar en contra del proyecto oficialista, y también para impulsar el tratamiento de otras opciones, incluida la prórroga de la Cámara Alta a través de solicitudes para sesionar. Además, presentó su propia iniciativa para elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en naftas al 20 por ciento y de biodiesel en gasoil al 16. Alejandro Rodríguez, diputado bonaerense, resaltó que el objetivo es “sumar fuentes de trabajo e inversiones en la zona centro del país, con eje en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe». A su vez, brindaron su apoyo a la propuesta de una nueva Ley para el Desarrollo de los Biocombustibles, dada a conocer el año pasado por el cordobés Gutiérrez, también integrante del interbloque.

Con respecto al proyecto con dictamen, Rodríguez opinó que “no es bueno para la producción, para el medio ambiente y para las políticas públicas”. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos al marcar que, si bien “hace falta una nueva ley” y “se han escuchado todas las demandas de nuestra región”, hay que discutir que “no se bajen los cortes que ya hay porque causaría perjuicios”. Por otro lado, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo todavía no ha definido su postura, a diferencia de los monobloques Movimiento Popular Neuquino y Partido de la Justicia Social que sí decidieron, al menos, acompañar el tratamiento de la iniciativa de Máximo Kirchner.

En la Cámara Alta, dentro de la mayoría oficialista, hay pocas declaraciones luego de que quedara trunca la prórroga. En especial, no ha emitido declaraciones María de los Ángeles Sacnun, autora de dicha iniciativa parlamentaria, a la que también habría tomado por sorpresa la ausencia de la misma en el temario que el Ejecutivo ordenó para las sesiones extraordinarias. Quien sí tomó la voz fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El senador por San Luis pidió que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y que “se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.

Empresarios y medio ambiente

Empresarios y medio ambiente

Rodríguez Saá se expresó en esos términos en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), entidad que solicitó el encuentro por la situación legislativa actual. El principal foco de crítica a la nueva iniciativa pasa por el papel de la Secretaría de Energía, que también es responsable de la producción petrolera en el país, por lo que habría un conflicto de intereses para la prosperidad de ambos sectores.

En la reunión informativa de comisión, llevada a cabo hace más de un mes como puntapié inicial en el tratamiento del proyecto, varios representantes del empresariado habían mostrado su disgusto, en especial con respecto a la baja del corte de biodiesel. El diputado Cleri deslizó que “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que no consiguieron la totalidad de sus demandas”. Al mismo tiempo, el Centro Azucarero Argentino (CAA) manifestó su conformidad ya que “contempla los temas de interés”, por lo que espera el respaldo de los legisladores del noroeste argentino.

Por otro lado, el legislador mendocino Omar Félix volvió a destacar que “no se van a dejar de cumplir los compromisos internacionales” en materia de medio ambiente y que “no significa que esos valores vayan a estar fijos para siempre”. Por último, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, rechazaron la postura de sectores del oficialismo y de la oposición porque “benefician a las grandes multinacionales” y “ninguno de los problemas principales que sufren las mayorías populares se están poniendo en debate”. Una nueva piedra en el camino del oficialismo a nivel legislativo.

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global. En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación. “En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez. En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas. En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni. La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean. En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.