Sep 7, 2021 | Vidas políticas

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

“El problema de este tipo de sociedades es que no están acostumbradas a vivir en democracia o en libertad, porque siempre han estado dominadas o luchando por alguien”, señala Emilio Rufail, docente especialista en Estudios Árabes e Islámicos y director del Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Y aclara: “No es que esta gente no tenga una cultura política, sí la tiene y bastante articulada, lo que pasa es que es muy diferente a la nuestra. En Afganistán hay muchos problemas sectarios”. La multiculturalidad –la existencia de distintas etnias– sumada a la religión y las costumbres, hace difícil establecer un acuerdo social que no involucre las armas.

“Gran parte de los afganos van a seguir pidiendo la intervención de Estados Unidos”, sostiene Ezequiel Kopel, periodista experto en Medio Oriente. “La sociedad afgana cambió, como también el mundo, y los talibanes tienen que mostrar otra cara ante sus vecinos”. La pregunta del millón es qué sucederá con las mujeres, al aplicarse una ley islámica fundamentalista y una lectura del Corán que Rufail caracteriza como “antojadiza”. A pesar de la intervención, los talibanes siempre controlaron una parte del territorio en Afganistán y el dominio en esas zonas fue con mano de hierro, pero Kopel subraya que “una cosa es controlar territorios como grupo insurgente y otra es controlar un país”.

Entre 1979 y 1989, los soviéticos ocuparon Afganistán y este hecho trajo aparejado uno de los mayores problemas de refugiados del siglo XX. Kopel cree que volverá a repetirse, estallando probablemente en 2022. “Todos los países intentan que otro sea la contención de la llegada de refugiados afganos, sobre todo si el talibán muestra esa cara violenta que muchos esperan. Estados Unidos, luego de la ocupación, tiene un deber moral. Pero la responsabilidad no es sólo de los estados occidentales, sino de todos”, concluye.

Rufail coincide en el drama humanitario que se avecina, pero afirma que era algo previsible: “Hace una década, en la lista de refugiados, estaban los sirios a la cabeza, pero muy cerca de la cantidad de sirios venían los afganos, porque la mayor parte del país estaba tomada por los talibanes. Ahora le prestamos atención porque sucede de una manera brutal, pero para los que estudiamos estas cuestiones no nos sorprende”.

Ruta de la seda

¿Cómo logró financiarse la organización talibán durante los veinte años de intervención estadounidense? Convirtiéndose en uno de los principales productores de adormidera y exportando sus derivados, entre ellos, el opio y la heroína. Antes de la intervención de Estados Unidos, los jefes talibanes prohibieron el narcotráfico, una de las actividades más lucrativas que tenían. Sin embargo, luego de 2001, se reapropiaron de la producción de drogas: “Controlando ese tipo de actividades ilegales han logrado financiar esta guerra”, opina Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

“Rusia y China buscan moderar a Afganistán para que no sea un foco de conflicto en el oeste de China –con la que comparte frontera– y en Rusia, donde hay mucha población musulmana. No quieren que los talibanes alimenten el fundamentalismo musulmán”, destaca Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tanto Rusia como China buscan mejorar el vínculo euroasiático y avanzar en una suerte de nueva ruta de la seda, integrando a Afganistán. En 2001, un par de meses antes de la ocupación estadounidense, fue creada la Organización de Cooperación de Shangai, que reúne a países de Asia y Europa. Actualmente, la organización ha crecido mucho y es vista por Occidente como una “OTAN paralela”, asegura Merino, provocando la alarma en Occidente.

De Kabul a Latinoamérica

Según Merino, nuestra región se encuentra en una tensión dentro del nuevo mundo multipolar, donde potencias contrahegemónicas como China ganan posiciones, mientras que Estados Unidos experimenta un proceso de declive relativo. Con énfasis en este último término, Merino explica que el cambio no es absoluto ni catastrófico, sino que se acomoda a otro mapa de poder: “Es una situación de disputa y de puja, que abre distintas perspectivas y escenarios”.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

Para el investigador, la retirada de Estados Unidos y el ascenso de los talibán son un síntoma más de la crisis de hegemonía y del deterioro del neoliberalismo financiero. Su impacto en América latina choca con los esfuerzos de la región de avanzar como polos de poder emergentes y autónomos de Estados Unidos, a través del desarrollo de fuerzas productivas propias. “América Latina está en tensión entre una situación que genera más oportunidades para avanzar en este mundo multipolar con un proyecto autónomo de desarrollo, y las condiciones son cada vez más propias en ese sentido, o una subordinación y mayores presiones de Washington para mantener su hegemonía en la región”.

Según Merino, tanto la pandemia como la gran crisis a largo plazo que el mundo atraviesa, agudizó las tendencias de deterioro de Occidente y Estados Unidos. “No hay condiciones para la construcción de una hegemonía estadounidense, en todo caso lo que hay que observar es cómo Estados Unidos se va a plantar en este nuevo escenario o qué estrategia va a trazar para frenar su declive relativo y disputar contra sus adversarios”. En todo caso, faltan años para que se reconstruya una nueva hegemonía mundial. Y aún queda atravesar períodos de crisis, de disputas, de fuertes antagonismos e insubordinación de las periferias, como América latina.

Ago 24, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) actualizó PubliElectoral, una herramienta que permite la recolección de información relativa a la publicidad electoral en redes sociales en búsqueda de transparencia.

PubliElectoral, un desarrollo de la ADC, surgió en 2018 como un proyecto que investiga las diferentes estrategias de la comunicación política en redes. La herramienta se utilizó para analizar los gastos de la campaña presidencial de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Según los datos recopilados en conjunto con la Cámara Nacional Electoral (CNE), el gasto publicitario de los partidos políticos superó los $450 millones: el 30% de ese dinero se destinó a redes, casi un 10% a medios digitales, un 3% a medios gráficos, un 20% a campañas en vía pública, mientras que las agencias publicitarias se llevaron otro 20%.

El resultado de esta primera experiencia habilitó para que se interrogaran sobre un terreno escasamente regulado: “Uno de los aportes que obtuvimos fue ver el crecimiento en el uso de las redes como espacio para hacer campaña política, las plataformas generan cambios y se van imponiendo diferentes reglas en poco tiempo. Este estudio parte de reconocer que la publicidad en los medios tradicionales tiene regulaciones claras, mientras que en redes no”, afirma Milena Álvarez, referente de ADC.

Tras esta investigación, desarrollaron una aplicación propia y de código abierto, para celulares con sistema operativo Android y en navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, que monitorea las campañas publicitarias de candidatos copiando publicaciones y bibliotecas de anuncios de Facebook para analizarlas posteriormente.

Según el informe de la Biblioteca de anuncios de Facebook, en los últimos 90 días, organismos públicos, dirigentes políticos, partidos y candidatos gastaron más de $100 millones en publicidades en Facebook e Instagram y sus herramientas asociadas –como Audience Network y Messenger.

El uso de las redes como plataformas de campaña política y de publicidad ha crecido en todo el mundo de la mano de espacios políticos que invierten grandes sumas de dinero, tomando ventaja de la falta de regulaciones, y de empresas privadas que reciben dinero y lo convierten en avisos, sin preguntar demasiado de dónde proviene. “Lo que pudimos ver a través de la investigación es que la categoría que incluye gastos en redes es una categoría amplia: no es lo mismo hacer publicidad paga por Facebook para que lo vea una cantidad de personas o que un partido contrate un community manager. La realidad es que esta categoría se puede llamar de distintas maneras, pero no está aún delimitada”, subraya Álvarez.

PubliElectoral recopila dos tipos de datos: publicidad pagada y orgánica. La primera incluye avisos que, por estar segmentados, sólo son visibles para los usuarios específicos seleccionados a la que se busca alcanzar. La segunda es toda aquella que pueda realizarse en las plataformas sin costos adicionales. A esto se le suma que cada plataforma presenta sus propias particularidades técnicas y políticas de usos.

En este escenario, el proyecto busca reunir y analizar información vinculada a los anuncios para mejorar la competencia entre partidos y la transparencia del gasto electoral en las redes. “Sabemos que Internet es un espacio libre y cualquier partido político puede crear una página y publicar sus actividades –sostiene Álvarez–, pero puede haber estrategias que no generen equidad”.

Las redes son un espacio donde las personas muestran su adhesión, su opinión o crítica a sus diferentes gobiernos y entidades, por lo tanto, la intervención ciudadana activa se vuelve elemental para la transparencia: “Queremos que haya una participación activa porque las herramientas de publicidad son diferentes en los medios tradicionales que en los digitales. Este trabajo nos permite comprobar que los anuncios les llegan a personas reales pero sin saber específicamente a quiénes”. Como parte del compromiso de Derechos Digitales y ADC con el derecho a la privacidad, la herramienta no recopila ni almacena datos personales de ningún tipo.

La CNE, entre otros organismos de la región que controlan los fondos públicos en campañas políticas, se ven interesados en contar con mejores herramientas para evaluar los gastos en Internet y redes. Un ejemplo es el avance que significó la Acordada Extraordinaria N° 66, en agosto de 2018, que estableció la obligatoriedad de la registración de las cuentas oficiales en redes y sitios web de los candidatos, agrupaciones políticas y sus máximas autoridades. Este tipo de proyectos ponen énfasis en la importancia de detallar los gastos invertidos en Internet junto con su origen. Este en particular puede consultarse en GitHub/Advertising Detector Plugin, y en las próximas versiones se extenderá su alcance a otras redes y dispositivos.

Ago 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Rogelio Segundo, diputado electo, junto a sus paisanos en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.

Rivadavia cuenta con la mayoría de sus habitantes de naciones originarias. Durante la campaña, la consigna “paisano vota paisano” se replicó en todas partes. Desde siempre, las comunidades tienen la necesidad ser escuchadas y entendidas por un par. El domingo se cumplió el sueño de conseguir la representación de un propio hermano wichi en la Cámara Baja provincial. El escrutinio provisorio informaba que Rogelio Segundo, por la lista 41 del partido Frente Grande, obtenía el 30,04%, porcentaje suficiente para ser diputado. Esa misma noche, los originarios salieron a festejar en las calles de los pueblos.

Al día siguiente, en Santa Victoria Este comenzó la caravana de agradecimiento por cada una de las comunidades. “¡Noco, Noco!”, gritaban las mujeres, niños y niñas haciendo bulla con las botellas al costado del camino de tierra, mientras que el diputado electo saludaba desde una camioneta que pasaba junto a otras y a un camión con los demás festejantes. La alegría desbordaba, porque además, tanto en el municipio de Santa Victoria Este, como en el de Rivadavia Banda Norte, ingresaron varios concejales originarios. Al respecto, uno de ellos mencionaba: “Aún no puedo creer que voy a ser concejal. Nunca nos dejaban participar y si podíamos, íbamos últimos. Muchos años peleamos y sólo recibíamos palizas. Gracias a los hermanos, volvimos a ser personas”.

Un largo camino

La gesta originaria comenzó en el 2019, con el primer triunfo de Rogelio Nerón en la intendencia Santa Victoria Este. A más de 500 kilómetros de la Capital, Nerón abrió el camino del indigenismo en el Chaco Salteño. Asimismo, se decidió a enfrentar al grupo de poder criollo que gobierna y legisla hace 30 años en el Departamento de Rivadavia, uno de los más pobres del país, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Como representante del kirchnerismo, en aquella elección, Nerón quiso participar por el Partido de la Victoria, pero se desató la batalla con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, a su vez, presidente del Frente de Todos de Salta, quien no lo habilitó. No obstante, pudo presentarse por el Frente de Todos, pero mediante la lista del sindicato de Camioneros, el CET (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo).

Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.

Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.

La campaña electoral se desarrolló en un contexto de total desigualdad. El gran oponente a la lista indígena fue el ex intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, el cual obtuvo el primer lugar como diputado por el frente de Gana Salta. Su candidatura contó con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, el senador Mashur Lapad y los intendentes de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Aún frente a ese gran aparato, sin medios de comunicación a favor, ni respaldo provincial y a penas con una cuarta parte de recursos, los originarios demostraron que con otro tipo de formas podían llegar: una política que innova las formas de construcción ciudadana sin discriminar entre los paisanos ni criollos, que apuesta a la conciencia colectiva y verdadera participación. Durante muchos años, la política criolla se basó sólo en repartir bolsones de frangollo y sémola, cargos a dedos y algunos billetes. Una vez que se ganaba, nadie regresaba por las comunidades. Lamentablemente, en estas últimas elecciones, también, varios candidatos entregaron mercaderías, herramientas y camas para pedir a cambio el voto de las comunidades originarias, y a algunas se las retiraron al enterarse que eran afines a lista indígena.

Rogelio Segundo, diputado electo, junto a su familia en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.

La defensa del territorio

Rogelio Segundo se autopercibe principalmente como wichi. Su madre es toba, chorote y su padre wichi, toba. Hasta las inundaciones del 2018 vivió en la comunidad La Curvita, perteneciente al municipio de Santa Victoria Este, y luego con todos los habitantes se trasladaron a unos metros, a la denominada La Nueva Curvita. Es el principal referente de la lucha por la tierra encabezada junto al presidente de la Asociación Lhaka Honhat, Francisco Pérez, recientemente fallecido. La organización llevó adelante el reclamo por la titularización de la propiedad comunitaria de los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en Santa Victoria Este, a nombre de todas las comunidades que los habitan. A principios del 2020, luego de 20 años de juicio al Estado argentino y a la provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó un histórico fallo por el cual las comunidades originarias recuperaron 400.000 hectáreas de su territorio.

En el 2019, Rogelio Segundo participó de las PASO para la intendencia de Santa Victoria Este. Por 160 votos no alcanzó para ser candidato en las generales. En la política indígena se acordaron que quien pierde acompaña a su competidor. Fue así que Segundo se unió a la campaña de Nerón y posteriormente, al gobierno. El desafió fue y sigue siendo muy grande. “Recibí la Municipalidad vacía, se habían llevado hasta las computadoras de las oficinas. Este municipio es uno de los más abandonados, nuestros niños se nos mueren por deshidratación y desnutrición”, denunció Rogelio Nerón. Contra todos los pronósticos y las difamaciones, actualmente, la gestión indígena es considerada una de las mejores a nivel provincial. En tan sólo un año y medio, en un contexto de una inédita pandemia, con la ayuda del Gobierno nacional, la intendencia ha logrado la construcción de más de 15 pozos de agua, de represas para las familias criollas, la adquisición de maquinarias y transportes, como así también proyectos de redes de agua y cercos comunitarios para el desarrollo de la agricultura y la cría de animales.

Comunidades de Misión La Paz, Santa Victoria Este, Salta, saludan la caravana del diputado electo Rogelio Segundo.

Vida digna para el pueblo

“Lo que quiero al llegar a la Legislatura es defender nuestros derechos, nuestras tierras, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Que las políticas queden para siempre, que nuestras comunidades puedan desarrollarse, aunque sabemos que no será mañana mismo que podamos resolver todas nuestras necesidades, pero este es un nuevo camino que juntos construiremos”, manifestó Segundo durante su campaña en las distintas comunidades.

Además, el dirigente wichi comentó que uno de los principales proyectos para presentar en la Cámara se basa en la titularización de tierras de las comunidades originarias de los municipios Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Como así también, propondrá proyectos para resolver el tema de la escasez del agua en todo el Departamento, para que los originarios puedan ser maestros y directores en las escuelas de sus propias comunidades, para generar puestos de trabajos principalmente en los jóvenes, para construir un albergue para originarios en la Capital.

Rogelio Segundo.

Una nueva etapa

El indigenismo en el Chaco Salteño pretende conformar un frente de pueblos originarios entre los demás intendentes y legisladores originarios de la provincia, con la intención de seguir gestionando políticas públicas nacionales y armar un propio partido de cara a las elecciones del 2023. “Nosotros sólo estamos abriendo un camino”, expresó Segundo días antes de las elecciones, en una reunión con las comunidades de Coronel Page. Y agregó: “Queremos tener un próximo senador originario. También un intendente paisano en Banda Sur y en Banda Norte, no queremos más que la policía sea manejada para atropellarnos. En Santa Victoria Este, nunca el intendente va a dar la orden de detener ni reprimir a ningún paisano que esté cortando la ruta. Y el día que yo sea diputado, no van a ir a pegar a un paisano, si me entero que sucede, yo mismo voy a ir a defenderlo”. Por último indicó: “El día que yo asuma, mi propio pueblo es el que me va a decir que yo lo estoy haciendo bien o mal. El poder está en ustedes. Y a diferencia de los criollos que han llegado, yo voy a estar para dialogar con todos”.

Jul 29, 2021 | Novedades, Vidas políticas

El mandatario francés Emmanuel Macron fue una de las víctimas de Pegasus.

El 18 de julio, un grupo de periodistas involucrados en el Proyecto Pegasus -una investigación colaborativa a cargo de Forbidden Stories y Amnistía Internacional– reveló que el celular del presidente francés Emmanuel Macron formaba parte de una lista de objetivos a los que había accedido el spyware Pegasus, un software de espionaje a cargo de la empresa NSO Group Technologies, ubicada en Israel.

Aunque la noticia reflotó la discusión acerca del ciberespionaje internacional, el mencionado consorcio de periodistas ya había denunciado en otras ocasiones que la compañía israelí comercializaba este software malicioso (o malware) con diferentes gobiernos para actividades de vigilancia, al menos, desde 2016. Uno de los escándalos más difundidos fue el que involucró a la gestión del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, denunciado por espiar los smartphones de 15.000 figuras de la sociedad civil, incluidos periodistas, abogados, activistas por los derechos humanos e, incluso, al actual mandatario Andres Manuel Lopez Obrador.

El actual presidene mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció haber sido espiado por su antecesor, Enrique Peña Nieto, a través del software de la empresa israelí.

Cuando hablamos de las nuevas amenazas tecnológicas, son muchas las aristas que se abren: desde la captación masiva de datos personales, hasta ciberespionaje o ciberataques que podrían afectar la economía mundial. Casos como el de Pegasus despiertan temor en comunidades altamente digitalizadas, y generadoras de un constante flujo de datos que pueden ser recolectados, categorizados y utilizados para los más diversos fines y por los más diversos actores.

Más allá de la ficción

El espionaje es uno de los géneros cinematográficos hollywoodenses más famosos y que tuvo su época dorada durante la Guerra Fría, periodo en donde se estimaba que la cantidad de agentes secretos podría haber llegado a cientos de miles. Las dobles identidades y las misiones top secret generan interés hasta nuestros días, y personajes como James Bond o el Superagente 86 quedaron grabados en la cultura popular occidental. La trama central de este tipo de películas se basa en la lucha contra un enemigo, representado en la gran pantalla ya sea por la Unión Soviética o la República Islámica de Irán. El agente se infiltra en las altas esferas del poder corrupto y malévolo para deshacer sus planes o salvar a los rehenes, en un claro antagonismo del bien contra el mal.

Sin embargo, la realidad es menos épica y se vuelve más difícil diferenciar a los buenos y a los malos de la historia. La ética se pierde detrás de los intereses de quienes detentan el poder, que no solo se dedican a espiar a terroristas o potenciales amenazas para su país -según afirman-, sino que también son objetivos del espionaje otros jefes de Estado, periodistas, empresarios, abogados, académicos, diplomáticos e incluso activistas sociales y por los derechos humanos. Ya no son necesarios vuelos internacionales, documentación falsa o agentes secretos, sólo basta con un mensaje al celular con un link malicioso -al estilo del “cuento del tío”- para que la víctima pueda ser monitoreada desde su dispositivo móvil sin siquiera darse cuenta.

¿Cuántas veces se reciben cadenas de mensajes advirtiendo no clickear determinado link porque se trata de un virus? Esta táctica, que podría parecer propia de un hacker amateur, es la utilizada por el malware Pegasus de la compañía NSO Group. La víctima recibe un mensaje en donde normalmente se lamenta la muerte de algún familiar, para luego dejar un link con los datos de una funeraria. Cuando se aprieta el vínculo, este no lleva a ninguna página en especial. El individuo, tras una llamada a su amigo para desmentir la noticia, olvida lo ocurrido y no parece sospechar nada. En ese momento, sin embargo, un potente virus de vigilancia y espionaje ya ha infectado el teléfono y permite al espía acceder a toda la información del dispositivo: imágenes, llamadas, correos electrónicos y ubicación. También puede encender la cámara y escuchar audios.

Alberto Rafael Román Soltero, científico de datos autodefinido como “nerd” y oriundo de México, llevó a cabo un análisis ético de la información del escándalo Pegasus en su país en el 2019. En una entrevista con ANCCOM, afirmó que el problema del ciberespionaje y sus derivados radica en que “se están inventando cosas mucho más rápido de lo que las estamos regulando”. Según él, “ya no se puede dar un paso hacia atrás. Eso sería como proponer un desarme nuclear porque significa un problema para el mundo. No va a pasar. Tampoco se puede prohibir porque ya fue inventado y no puede ser frenado. Cuando algo nuevo es descubierto, toda la humanidad debe adaptarse, evolucionar conforme a eso y no fingir que simplemente no pasó”.

Soltero, en clara sintonía con su investigación, remarca que no es su intención crucificar a la empresa israelí por lo sucedido porque, más allá de tener una responsabilidad ética y moral, no deja de ser una compañía que persigue el lucro y a fin de cuentas está establecida legalmente, aunque tampoco la justifica ni le resta responsabilidad parcial a sus actos. “Ellos solamente están descubriendo, haciendo y vendiendo. ¿Se imaginan que la ética de la venta de armas dependiera de cada una de las compañías que las fabrican? Eso no sucede”, afirma.

Por otro lado, prohibir este tipo de empresas sería abrir las puertas a que se realicen las mismas operaciones pero a través de la deep web (Internet profunda), mientras que liberarlas solo generaría mayores tensiones a nivel internacional. La mejor solución al alcance, según el mexicano, es crear una especie de consorcio internacional integrado no solo por las compañías sino también por las naciones y organismos internacionales para que discutan con seriedad y conciencia la realidad de estas poderosas tecnologías.

En este sentido coincide Andrés Piazza, abogado y consultor internacional respecto a gobernanza y derecho de internet. Como co-director de IDD-LAC –Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe-, busca promover la creación de espacios para traducir en regulaciones adecuadas algunos de los consensos de los debates acerca de la gobernanza de internet. Este organismo “propone no solamente crear espacios y fortalecer el impacto de regulación y debate de la gobernanza de internet sino también -explica- diagnosticar por qué no se ha ayudado a mejores regulaciones y políticas”.

Respecto al control de estos gigantes tecnológicos, Piazza considera que se debe conocer cómo operan determinadas tecnologías, y que debe haber un grado de divulgación de parte de las empresas hacia los Estados por vía de regulación y, al mismo tiempo, tiene que haber un equilibrio para que no se pueda acceder o vulnerar a la propiedad intelectual y los secretos comerciales de las empresas.

Más allá de los deseos, estos no se traducen aún en normativas concretas y reales. Y mientras más se demore, las tecnologías siguen avanzando y mutan justo cuando se comienza a entenderlo, cual nueva cepa del covid-19. Este es el caso de la ambiciosa legislación impulsada por la Unión Europea y enfocada al control de los riesgos que plantea la Inteligencia Artificial (IA), que actualmente está en borrador pero se espera que entre en rigor recién en el 2023.

La batalla informática

En mayo, la mayor empresa de oleoductos de Estados Unidos, Colonial Pipeline, fue víctima de un ciberataque que provocó la inactividad de la misma y derivó en un temporal aumento del precio del crudo. Algo muy parecido sucedió a las pocas semanas cuando JBS, la mayor productora de carne del mundo, denunció un hackeo masivo que obligó a detener la producción en varias de sus plantas. Ambos casos, aunque habrían sido perpetrados por piratas digitales que iban detrás de una recompensa monetaria, permiten traer a discusión la posibilidad de una “guerra digital” internacional que afecte a la sociedad civil de manera diferente que las guerras convencionales.

Respecto a esta posibilidad, Andrés Piazza confirma que se están incrementando a gran escala los ataques a sistemas de información críticos de diferentes tipos en todo el mundo pero todavía no hay una matriz geopolítica tan importante como para hablar de una guerra. “Si se llega a un impacto geopolítico podría estar más vinculado a la carrera por las nuevas tecnologías y el posicionamiento que se hace por su adopción. Por ejemplo, las disputas por el espectro para el 5G en la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la guerra comercial entre Estados Unidos y China con empresas como TikTok o Huawei”, analiza.

Por su parte, Soltero se anima a decir que aquello con lo que espían a los presidentes y que se oye tan lejano, es lo que tenemos todos en el celular. Afirma que lo que se teme que pase en un futuro, como las guerras digitales, ya está pasando en la actualidad y no nos damos cuenta o lo permitimos pasivamente: “Todos aceptamos los términos de búsqueda y al hacerlo las empresas y los gobiernos saben cuáles son nuestros comportamientos en redes sociales. Podemos meternos en nuestro perfil de publicidad de nuestra cuenta de Google, y conocer lo que sabe la compañía de nosotros. Saben nuestro sexo, edad, tendencias, signo zodiacal, si tenemos pareja o no, por donde nos movemos, qué es lo que nos gusta y no nos gusta hacer, sobre qué cosas investigamos, nuestras rutas, cuánto tiempo estamos en lugares y con qué otras personas. Toda esta información la aceptamos para que todo el mundo la tenga y no pasa nada. Y eso da miedo”.

Jul 21, 2021 | Novedades, Vidas políticas

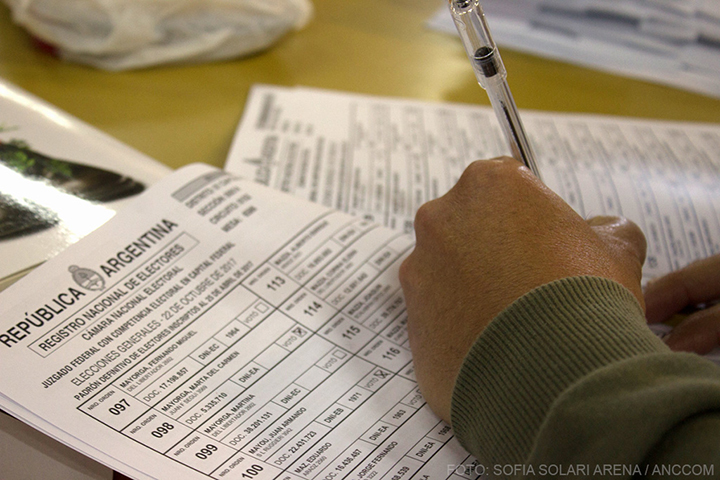

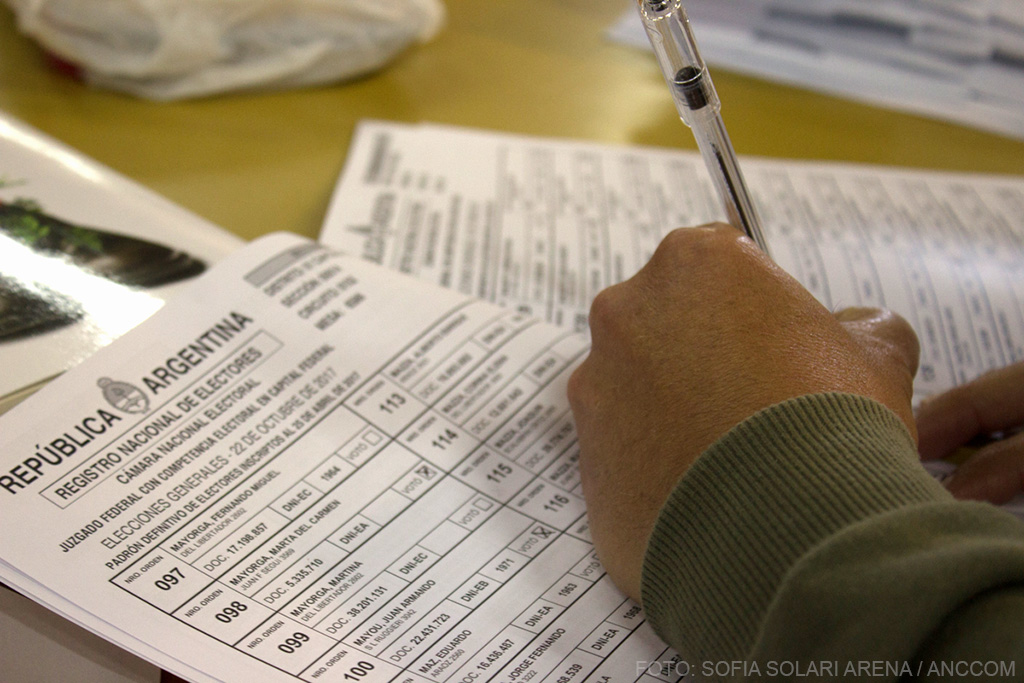

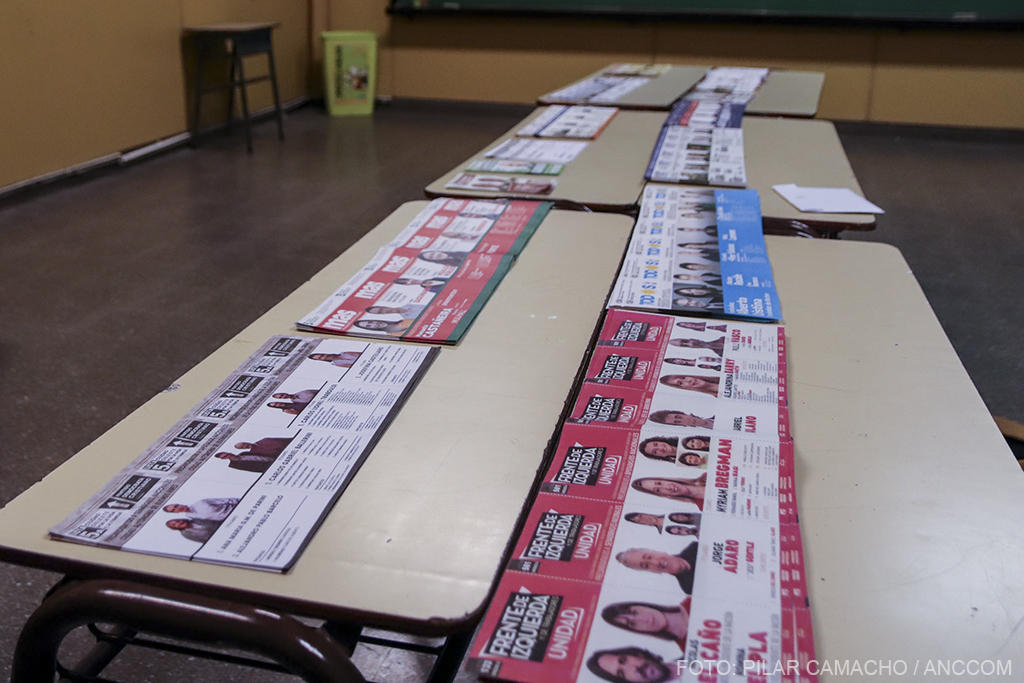

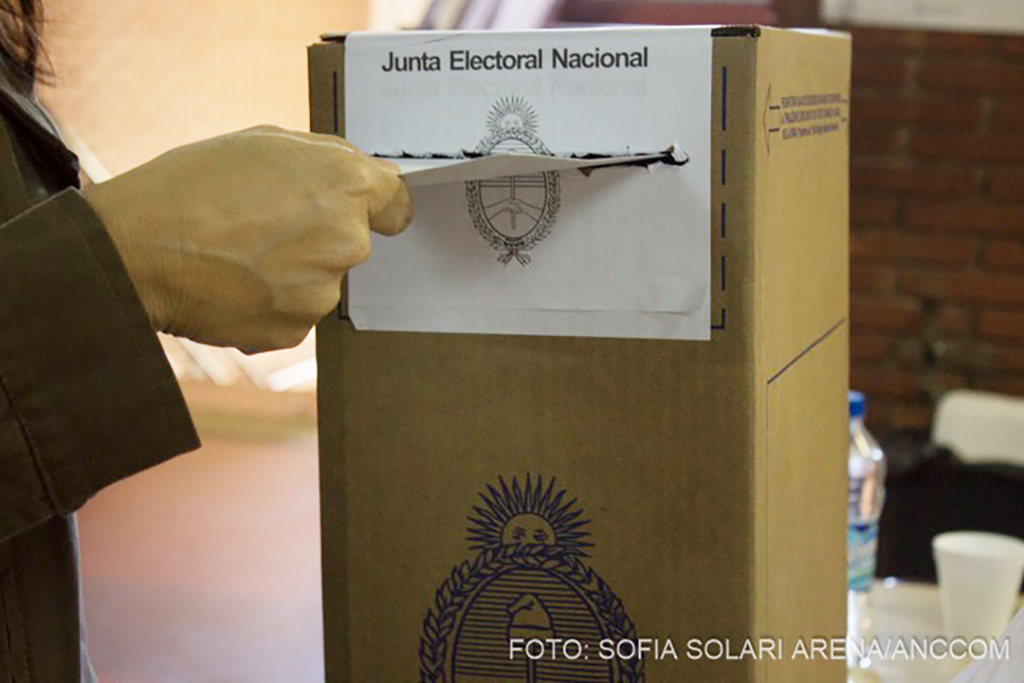

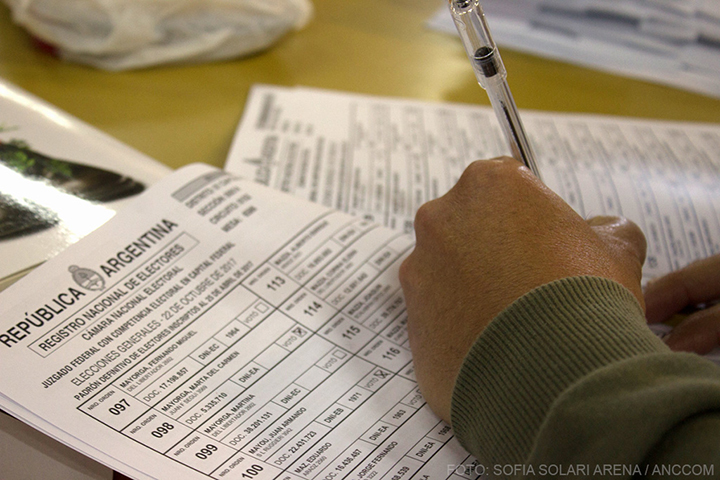

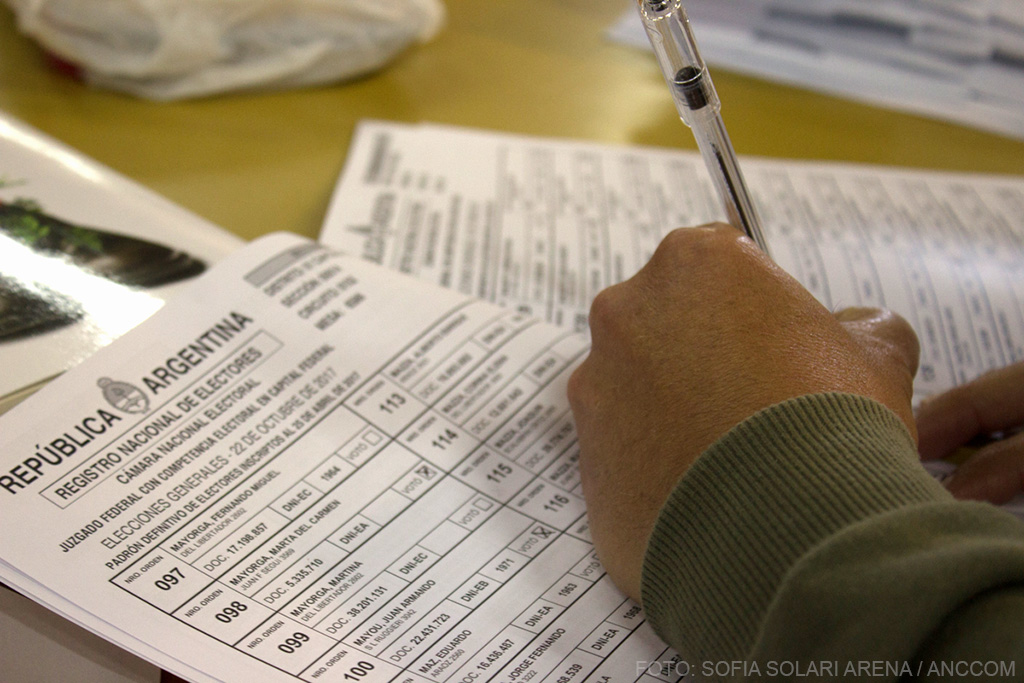

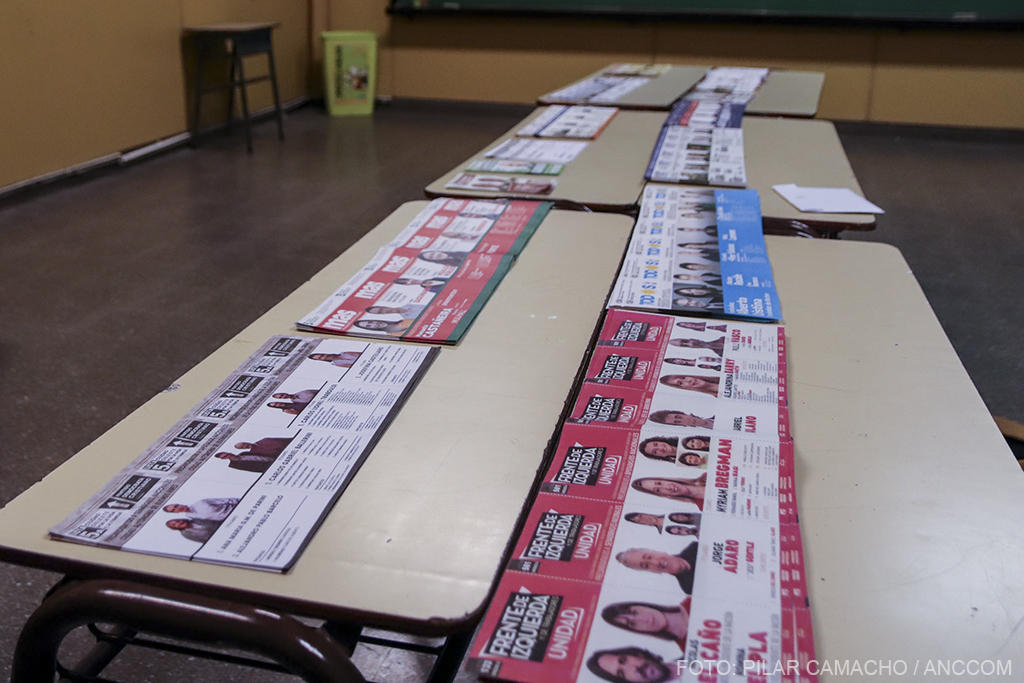

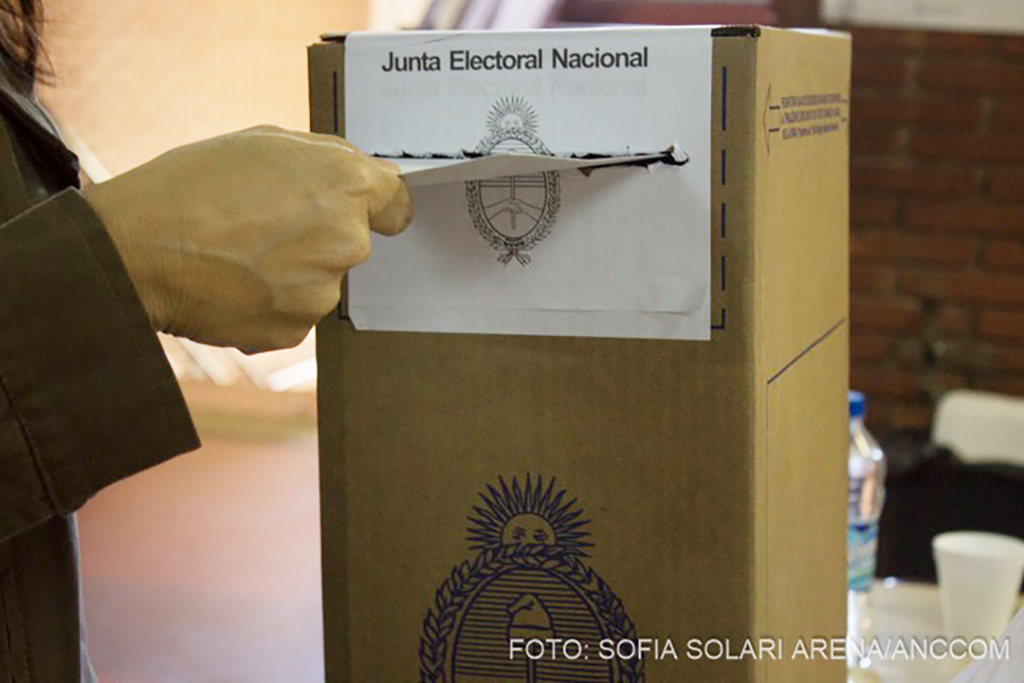

Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre.

Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre.

Más allá de Argentina, según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre su realización durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – junio 2021, más de cien países ya han llevado a cabo sus comicios. En septiembre, el nuestro pasará a integrar la lista de quienes pospusieron y posteriormente celebraron las elecciones.

Ante este panorama, ANCCOM dialogó con tres especialistas en comunicación y política para ahondar en las cuestiones que rodearán a estas votaciones tan particulares: Juan Courel, consultor político; Sergio De Piero, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Buenos Aires; y Mariano Fraschini, doctor en Ciencia política y coautor del libro Liderazgos en su laberinto. Cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI.

Campaña pandémica

De acuerdo al nuevo cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral, el sábado 24 de julio iniciará la campaña para las PASO, que concluirá el 10 de septiembre a las ocho de la mañana, momento en el que comienza la veda electoral. Veinte días más tarde, los partidos políticos podrán retomar sus acciones de cara a las Generales hasta las ocho de la mañana del 12 de noviembre.

Para Courel, lo primero a destacar es un fenómeno que “lleva unos cuantos años” en el que las “campañas de medio término generan poco interés”, por lo que será “difícil llamar la atención alrededor del debate electoral” en el contexto de crisis. En ese camino, según plantea Fraschini, emergen dos agendas: económica-social, usual en cada disputa, y de “calidad institucional”, si es que la logra instalar la oposición, ya que para él es la que “menos chances tiene” de convertirse en un eje trascendental. Por otro lado, De Piero desliza que tendrá que ver más con aspiraciones políticas, ya que el gobierno “necesita consolidar una mayoría en la Cámara Baja” y los opositores “deben resolver una cuestión interna a partir de la definición de liderazgos”.

Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”.

Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”.

Por otro lado, los tres especialistas acuerdan en la manera en que se presenta la principal oposición de cara a estas elecciones. Courel apunta que habrá un intento de que “la discusión sea más ideológica” por la “dificultad para mostrar capacidad de resolver lo económico”. En la misma línea, De Piero nota una campaña muy agresiva, en la que “no hay propuestas comentadas sino ataques a figuras del oficialismo”.

¿Cómo juega la pandemia?

En un contexto mundial donde el coronavirus y las medidas para combatirlo no tienen signo político, la respuesta dada pasa a ser otro de los motivos de apoyo o castigo a través del voto. De esa manera, en especial para los indecisos, el número de contagios y fallecimientos, la ocupación de camas en el sistema de salud, confinamientos, vacunación y ayudas económicas se suman a la lista de factores. También podría incluirse a la pospandemia en el área de las propuestas de campaña para el futuro.

Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos.

Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos.

Las crisis son situaciones adversas. Las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos o de la golpista Jeanine Añez en Bolivia, entre otros, lo demuestran. A eso se suman estallidos sin precedentes, como en Chile y Colombia. El covid-19 es, al menos, un condimento a no menospreciar. Sin embargo, las elecciones legislativas con victorias para gobernantes, como en México, compensan el panorama. Fraschini hipotetiza que “hace cinco años que hay una insatisfacción prevaleciente con los oficialismos”, inaugurada por Mauricio Macri en 2015, lo que puede conjugarse con “lo perjudicial para la economía de la pandemia y las respuestas dadas” para terminar arrojando un mejor o peor escenario.

Courel puntualiza que, en ese escenario, “Argentina no está tan mal” pero que el oficialismo tiene que “saber renovar el compromiso de 2019 y regenerar la confianza”. Allí se vuelve relevante la comparación de nuestro país con la región, donde para De Piero el gobierno puede mostrar como logros que “no haya desbordado el sistema sanitario” y el “alto nivel de vacunación”. En definitiva, complementa, “que ofreció cuidado y presencia del Estado ante la situación crítica”.

El número que más interesa

Sin embargo, hay que tener en cuenta que van a ser unos comicios particulares. El dato al que hay que prestarle más atención es a la participación electoral. Acá, y en el mundo, la pandemia provocó una baja de la asistencia, que debe paliarse con las herramientas de cada sistema, por ejemplo el voto anticipado y por correo en Estados Unidos, o con medidas inéditas, desdoblando en dos jornadas, como en Chile.

En nuestro país tenemos al menos dos antecedentes durante este año. Ambos con victorias oficialistas y con una disminución del porcentaje interesante. El 6 y 27 de junio se votó en Misiones y Jujuy, respectivamente. En la primera fue a votar un poco más del 60 por ciento del padrón y en la segunda alrededor del 65. Desde 2001 siempre se había sostenido por encima del 70. Por eso, para Courel, el gran tema es “cómo llamar la atención de la gente” a partir de la “creatividad de los equipos de campaña” y la “total mediatización” de la vida actual.

En contraposición, Fraschini menciona que la menor cantidad en las PASO suele suceder y que aumentará para las Generales, en línea “con una vacunación más acelerada y mejores condiciones”. De Piero coincide en que es esperable que se vea afectada la participación, sobre todo porque “el clima no va a ser electoral”. Agrega, además, que el “entusiasmo en el espacio público va a ser reducido”, señalando que el oficialismo pierde uno de sus recursos más importantes, como lo es la movilización ciudadana.

El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia.

El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia.

Jul 14, 2021 | Novedades, Vidas políticas

La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.

La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.

En América Latina, y especialmente en Colombia, este tipo de discursos cobraron fuerza en los últimos años. La derecha ha encontrado un apoyo especial en los feligreses quienes durante las recientes movilizaciones han utilizado sus preceptos religiosos para estigmatizar y deslegitimar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.

Harold Segura, pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud (MJNJ), explica que estos sectores se han mostrado en contra de las movilizaciones debido a ciertos referentes teológicos característicos de la religiosidad evangélica popular latinoamericana: Dios es un Dios del orden, por lo tanto la protesta en el marco del desorden, no es de Dios. En segundo lugar, la creencia de que toda autoridad ha sido puesta por Dios por lo que solo él puede quitarla, como menciona una parte de la Biblia; y tercero, la mirada dualista que explica la realidad a partir de lo bueno y lo malo. A partir de estos preceptos, muchos pastores y feligreses han deslegitimado las movilizaciones.

“Esos referentes construyen una filosofía política que surge también de esas lecturas populares de las Escrituras, una lectura muy simple y muy plana que funciona muy bien para los evangélicos pero que arruinan el testimonio evangélico porque desconocen realidades y procesos sociales”, agrega Segura.

Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.

Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.

Precisamente el senador John Milton Rodríguez y toda la bancada del partido evangélico votó en contra de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada desde la oposición por la sistemática violación de derechos humanos durante las movilizaciones en Colombia. Esa decisión confirmó el apoyo de dicho partido al gobierno de Iván Duque durante las elecciones presidenciales del 2018, en esa ocasión los preceptos religiosos en línea con la defensa por la vida y la familia funcionaron muy bien entre los evangélicos para restar apoyos al candidato de izquierda Gustavo Petro.

No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.

No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.

Y aunque parece contradictorio, Rodríguez justifica su votación en apoyo para evitarle el juicio político al ministro de Defensa: “Yo fui elegido para ejecutar y aplicar la Constitución y la ley en mi entorno como legislador. No puedo, simplemente basado en el malestar de las personas o en las ideas de la gente, tomar decisiones constitucionales”. Niega, además, que haya una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y aunque considera legítima la protesta, responsabiliza a la extrema izquierda por exacerbar los odios entre ricos y pobres y del Estado contra la ciudadanía. Asimismo, denuncia la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en las movilizaciones.

Durante los primeros días de las restricciones impuestas por la pandemia en 2020, a través de sus redes sociales, Rodríguez hizo un pedido de auxilio al presidente Iván Duque para que ayude a las iglesias evangélicas que se vieron obligadas a cerrar sus templos. Un par de meses después, a través del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Ejecutivo de Colombia creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el objetivo de proteger los puestos laborales y ayudar a las empresas que vieron una reducción de su facturación facilitando el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que estuviera contratado formalmente. Según un documento oficial del Ministerio de Hacienda, el apoyo estatal no solo estuvo destinado para empresas de los sectores que dinamizan la economía del país, sino también para las iglesias evangélicas que en Colombia no pagan impuestos y cuentan con colaboradores sin contratos de trabajo formalmente establecidos. Decenas de iglesias fueron priorizadas por encima de PyMES que no obtuvieron ningún tipo de ayuda y muchas de ellas tuvieron que cerrar.

Consultado por los subsidios, el senador destaca que las iglesias, sus fundaciones, colegios y universidades generan alrededor de un millón de empleos formales. Además, es enfático en afirmar que sí pagan impuestos de IVA sobre productos y asumen los costos de seguridad social de sus empleados sin ningún tipo de beneficios como sí los reciben otras empresas. “Si las iglesias no existieran, los impuestos para los colombianos deberían crecer entre unos 20 o 30 puntos más debido a que la ayuda social que brindan las iglesias tendría que ser acogida por el Estado”, añade.

Según explica, el comunismo y el progresismo quieren acabar con las iglesias: “El comunismo quiere estatismo para que el Estado sea el dueño de la ciudadanía y así perpetuarse en el poder. En el cristianismo en cambio, el ciudadano depende de Dios, la familia es responsable de sí misma. El cristianismo lo que le enseña la gente es a ser autónoma e independiente y no estar dependiendo de los subsidios del Estado”.

Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.

Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.

En total, fueron más de 230 iglesias evangélicas en todo el país que recibieron el subsidio, muchas de ellas aliadas de varios de los partidos de derecha que apoyaron la candidatura y facilitaron la elección de Duque como presidente. Y es que más del 20% de la población en Colombia se afilia a alguna religión protestante, por lo que la derecha encuentra en ellos un gran caudal de votos digno de ser bendecido.

Pablo Moreno, investigador, rector de la Unibautista, licenciado en historia y candidato a doctor en Teología e Historia por la Universidad Libre de Amsterdam, señala que los evangélicos en Colombia fueron históricamente una minoría perseguida que logró participar en la redacción de la última Constitución de 1991 a través de la cual ganaron ciertos derechos. Sin embargo, con esto no fue suficiente, por eso “durante los noventa y las dos primeras décadas de este siglo hicieron alianzas con diferentes partidos para tratar de sobrevivir y flotar en el ámbito político”, agrega el investigador.

Está alianza entre evangélicos y los partidos de derecha –según Moreno– se da gracias a que los partidos de derecha tienen un reconocimiento de que el factor religioso es muy importante, a diferencia de los sectores de izquierda que tienden a ser muy laicistas y lo subvaloran. “Ellos (los políticos de derecha) no tienen ningún problema en ser profundamente católicos y al mismo tiempo ir a un templo evangélico a hacer todo lo que les digan con tal de que esa población pueda ser una un electorado cautivo para ellos”, concluye Moreno.

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail. La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.