Jun 21, 2016 | inicio

“Lo que más me gusta hacer en el Taller de Estampados es imprimir y diseñar personajes como Clumby Rose, Super Clumby, Pura o Yoda. Inventar personajes me sirve porque cuando sea grande quiero ser diseñador de videojuegos. Voy a incluir a todos los personajes en un juego para consolas”, cuenta Facundo Ezequiel Boero de 15 años. Trabaja en Estampados Brincar, un taller de aprendizaje de oficios de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz que nació en 2013 por la inquietud de un grupo de familias y terapeutas de adolescentes y jóvenes con trastornos del espectro autista (TEA). La organización tiene como objetivo brindarles herramientas que, si bien pueden considerarse parte de una terapia, los preparen para la vida adulta con habilidades profesionales y laborales.

Junto a Facundo trabajan en el taller alrededor de 22 jóvenes de entre 12 y 30 años, quienes participan en todas las tareas de estampado de objetos: desde el diseño y la elección de las imágenes hasta la facturación y contabilidad que desarrollan quienes tienen mayor nivel funcional. El taller del barrio de Floresta trabaja durante la semana con adolescentes que desarrollan cada una de las tareas necesarias para cumplir con los pedidos que llegan a la estampadora.

De acuerdo a sus gustos y capacidades se les asigna a cada uno una lista de tareas para realizar en el día. “Todos tienen su momento de aprendizaje minucioso sobre cada actividad y luego está el tiempo dentro del grupo, que implica otro nivel de aprendizaje para trabajar la socialización y la tolerancia. Vimos muchos avances en este sentido, logramos que muchos chicos que hacían terapias en solitario pudieran incluirse y poder trabajar en grupo”, recuerda Noelia Soto, terapista ocupacional y Directora de Estampados Brincar.

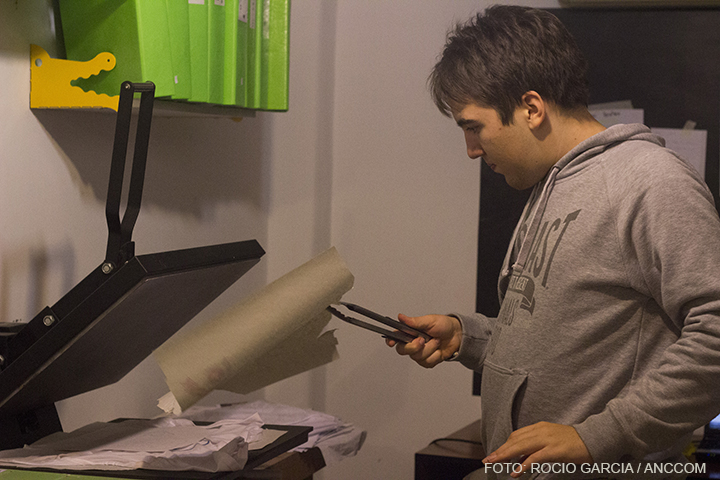

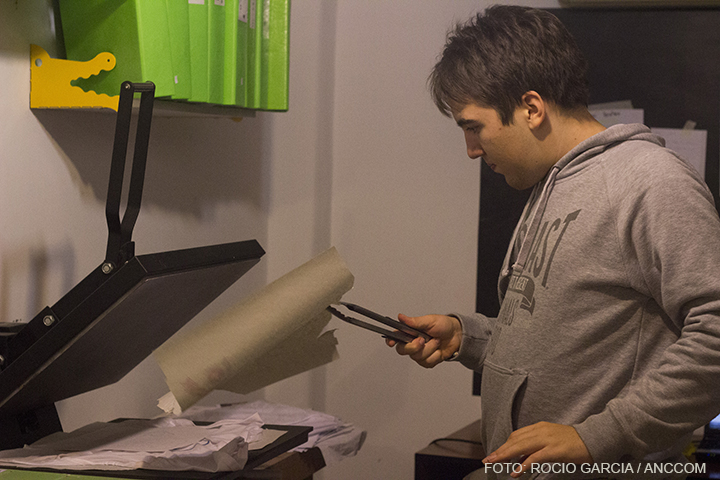

Martín García, de estampados BRINCAR.

A medida que los chicos completan la tarea del día cada uno es recompensado por su trabajo, según sus gustos: Juan Vernon Petre (14) por ejemplo, elige conversar o ver cómo los demás juegan a la Wii; Manuel Santiago Pérez (14) dice que si bien también elige jugar con la Wii la mayoría de las veces pide dinero: “Quiero juntar plata para comprar un viaje a EEUU (Miami). Me gusta la playa y comprar cosas de tecnología como una compu o un Ipad”. De todas formas, más allá de sus elecciones, todos son remunerados económicamente por sus tareas.

En Argentina no existen estadísticas ni registros acerca de la cantidad de población autista y menos aún de jóvenes TEA insertos en el mercado laboral. Según la Organización Mundial de la Salud los trastornos del espectro autista (TEA) “se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción social, así como por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo”. Soledad Zangroniz (una de las fundadoras de Brincar, por un autismo feliz) es mamá de Ramiro de 12 años y explica: “Se trata de un ‘espectro’ porque no hay rasgos idénticos en todas las personas. Cuando conocés una persona con autismo, no conocés a todo el autismo porque la gama es enorme. Todos son distintos aunque compartan similares dificultades. Por ejemplo, algunos niños no hacen contacto visual o no responden a su nombre, otros tienen dificultades para comunicarse y en general todos son más reticentes a relacionarse con sus pares”.

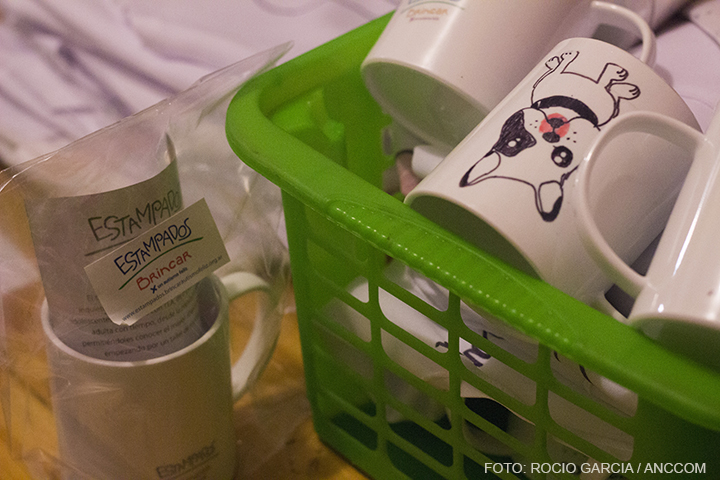

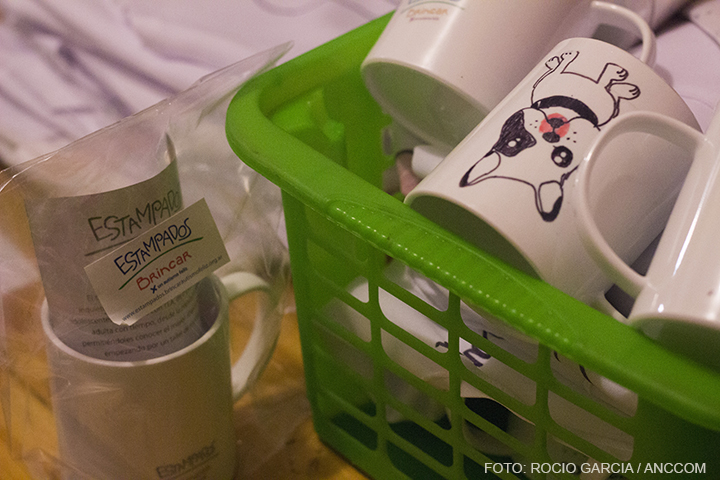

Estampados Brincar es un taller de aprendizaje de oficios de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz nació en 2013.

Varios familiares de personas TEA miembros de Fundación Brincar coinciden en que durante la infancia surgen las primeras alertas. Luego del diagnóstico, los niños junto a sus familias pueden comenzar la terapia que corresponda según las características del paciente, pero al entrar en la adolescencia se abren nuevos interrogantes respecto de cómo será la vida adulta de estas personas conviviendo con diagnósticos tan diversos. Como indica la neuróloga Celica Ysrraelit, madre de Manuel (9): “Este tipo de discapacidades no son evidentes a simple vista. Es decir, vistos desde afuera son adolescentes que hacen un berrinche y se tiran al piso en el supermercado y la gente no termina de entender la situación. Es muy difícil concientizar a la sociedad sobre la inflexibilidad, la ansiedad o las obsesiones que sufren”, reconoce.

Actualmente, la Fundación Brincar lanzó la campaña “Yo Puedo” para concientizar sobre la vida adulta de las personas dentro del Espectro Autista. Como explica Zangroniz: “Queremos instar al Estado para que preste atención a estas personas con autismo que pueden y necesitan una ocupación y también a las empresas para mostrarles todo este costado de aptitudes positivas , virtudes y capacidades que tienen las personas con TEA para que se animen a emplearlas”. Si bien las características de los pacientes con TEA son muy diferentes, hay ciertos rasgos que comparten y que controlados y trabajados durante la infancia pueden permitirles especializarse en un tipo de oficio o tarea que les de satisfacción personal en un futuro.

En Argentina no existen estadísticas ni registros acerca de la cantidad de población autista y menos aún de jóvenes TEA insertos en el mercado laboral. En la foto, Manuel Santiago Pérez.

A partir de su experiencia como neuróloga, Ysrraelit sintetiza tres aptitudes básicas que, si bien pueden resultar problemáticas en el día a día de los pacientes TEA, controladas y trabajadas en terapia les permitirá en la adultez desarrollar características beneficiosas para ciertas profesiones: “Son muy metódicos, ordenados y rutinarios, por lo tanto para algunas tareas más monótonas que a muchos nos podrían aburrir ellos son excelentes. Ademá, como en general no saben mentir, son muy transparentes y honestos”. Y agrega: “También tienen mucha capacidad de abstracción y pueden concentrarse mucho en una tarea que los motive aún en un ambiente ruidoso o en el que cualquiera de nosotros se dispersaría con facilidad”. Por último y lo que tanto Celica como los demás familiares miembros de Brincar enfatizan, es la capacidad que tienen las personas TEA para poder desarrollar una mirada alternativa ante cierta realidad. “Hay muchos que tienen coeficiente alto y muchos que no, pero lo que sí comparten es la capacidad de pensar soluciones a partir de una mirada distinta. Pensado dentro de un trabajo, tener a alguien que te pueda ofrecer una solución alternativa te suma un montón. Si todos vemos las cosas igual, todos vamos a dar la misma solución, ellos tienen la capacidad de pensar una solución de manera diferente y allí está la posibilidad de dar un salto cualitativo”, sintetiza Celica.

El objetivo de Brincar es que las personas con TEA no sean estereotipadas de acuerdo a lo que no son capaces de hacer, sino poner el acento en las cosas que sí pueden hacer y en las cuales son muy buenos debido a las características de su personalidad. “Desde muy chiquitos están frente a la exigencia y la evaluación de lo que no pueden, haciendo montones de terapias, esperando adaptarse. Pero cuando se comienza a trabajar nos damos cuenta que son más capaces de lo que creemos, ellos mismos nos enseñaron a no ponerles un techo porque siempre superaron nuestras expectativas”, recuerda Noelia Soto.

Varios de los familiares miembros de la Fundación Brincar acuerdan en que es muy importante que el entorno familiar esté preparado para encarar con ellos el comienzo de la vida adulta y, en este sentido, el objetivo es trabajar la autonomía y para que sean capaces -de a poco y de acuerdo a sus progresos en el tratamiento- lograr cierta independencia. Tal como agrega Noelia Soto respecto del trabajo en el Taller de Estampados: “Percibir que son útiles les genera seguridad, autoestima y mucho orgullo sobre todo cuando ven a la gente con productos que ellos hicieron. Esas caras no las habíamos visto nunca”.

«Si bien las características de los pacientes con TEA son muy diferentes, hay ciertos rasgos que comparten». En la foto, Sebastian Cuezzo.

Además del costado terapéutico de las tareas que se realizan como el embolsado, sublimado de prendas, estampado de tazas, entre otras tareas, el trabajo en el taller los acerca a la experiencia de un ambiente laboral, donde deben convivir con otras personas y esto para pacientes como ellos, con dificultades de socialización, es muy importante. Facundo Ezequiel Boero recuerda: “Antes entraba corriendo y ahora puedo entrar caminando. Antes mi lenguaje era horrible, grosero. Al principio quería tocarle los pies a todos y eso lo cambié porque entendí que eso aleja a la gente porque se sienten perturbadas. Ahora me llevo mejor con mis amigos y tengo más paciencia”.

La comunicación y la socialización con el entorno es una de las dificultades que suelen compartir quienes se encuentran dentro del espectro autista. Por eso, incluirlos en un ambiente laboral donde pueden descubrir las cosas que les gustan hacer y desarrollarlas resulta muy importante para que ellos mismos se piensen como miembros de la sociedad, adviertan que pueden trabajar, planificar un futuro y lograr cierta independencia. Soledad Zangroniz rescata el papel de la familia acompañando el crecimiento de quienes tienen diagnosticado TEA: “Las personas de más alto funcionamiento quizás puedan expresar sus gustos y deseos. En otros casos seremos los padres y los terapeutas quienes prestemos atención a qué los hace felices y allí tener un abanico de posibilidades que ofrecerles. Así trabajamos la parte laboral, sobre lo que les gusta”.

El camino para ser independientes a pesar de las dificultades que presenten y haciendo hincapié en las aptitudes positivas es lo que se intenta desarrollar en el Taller de Estampados Brincar, dejando a los mismos adolescentes que descubran cuáles son sus capacidades y deseos a futuro. Juan Vernon Petre (14), tras pensar unos minutos, comenta: “Dibujar me gustó desde chico. Cuando sea grande creo que quiero ser diseñador de historietas. Ya tengo una historieta propia con un personaje principal llamado Federico. También me gusta contar el dinero y manejar el Google Drive”. Así mismo, Manuel Santiago Pérez (14) dice cómo se imagina en un futuro: “No sé bien que voy a ser cuando sea grande pero puede ser algo relacionado con la música porque me gusta mucho. Escucho a Los Beatles y a Diego Torres. A veces grabo CD de música para regalar, me piden las canciones y yo las busco”.

Actualizada 22/06/2016

Jun 21, 2016 | inicio

El 30 de marzo del 2006 un pequeño cortocircuito desató un incendio en un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, en Caballito, donde trabajaban y vivían hacinadas varias familias de origen boliviano. Seis personas murieron quemadas, de ellas, cinco eran pequeños y la restante, una mujer embarazada. El episodio parecía inevitable en un lugar con 66 personas trabajando jornadas de 15 horas, con 40 máquinas de coser en la planta baja, dos precarios entrepisos de chapa y madera, donde las habitaciones eran delimitadas por telas, y las excesivas zapatillas eléctricas estaban saturadas de cables.

Ayer, poco más de una década después de la tragedia, la justicia condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí, los dos capataces del taller, únicos imputados, a 13 años de prisión por “estrago culposo seguido de muerte” y “reducción a la servidumbre”.

Correa, argentino, era encargado de llevar las telas al lugar para su costura y luego distribuía las prendas a distintos locales de ropa masculina. Sillerico, boliviano, era quien “reclutaba” a los trabajadores y sus familias en Bolivia bajo la promesa de trabajo, techo y tierra, y también trabajaba, como varios de sus hijos, adolescentes, en el taller.

Luis Fernando Rodríguez, padre de una de las víctimas. Foto: Archivo ANCCOM

Ninguno era propietario del lugar ni dueño de JD, Wol y LDV, las marcas de ropa masculina que comercializaban las prendas confeccionadas en el taller. Esos roles los cumplían Daniel Fischberg y Jaime Geiler, quienes conforman según surgió en el juicio, una sociedad textil de la que dependen las marcas mencionadas y son, desde hace años, reconocidos comerciantes de la industria textil. Ni ellos ni ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad, que debía inspeccionar y confirmar la habilitación del lugar, están imputados en la causa. No obstante, el reciente fallo ordenó finalmente investigar a los propietarios del taller.

El caso que desnudó el modo de producción del que se valen marcas de ropa de primera línea, estuvo en un principio investigado por el juez de instrucción Alberto Baños, quien se limitó a develar las causas del incendio y no las implicancias que dieron paso a la tragedia. El expediente estuvo cajoneado durante cuatro años y en dos oportunidades la justicia de primera instancia intentó cerrar la causa con juicios abreviados, siendo la determinación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas lo que mantuvo a flote el proceso. Además del oficio de los abogados querellantes Gabriel Chamorro, en la causa civil, y Miriam Carsen, en el proceso penal, y del apoyo de diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y hasta el propio Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de Buenos Aires, José Alberto González Samaniego, quien se mostró sumamente interesado.

Todos ellos consiguieron, además de reimpulsar la causa, agregar a la carátula la imputación de “reducción a la servidumbre”, delito imprescriptible, por ser considerado de lesa humanidad, que prevé penas de entre 10 y 20 años de reclusión. Ayer, Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, integrantes del Tribunal Oral Criminal 5, dictaron sentencia luego de los alegatos que terminaron a principio de mes y que incluyeron, desde la defensa, frases como: “Los bolivianos son más sumisos laboralmente”; “tenemos que entender que estaban mejor que en su pueblo” y, en referencia a Sillerico, “no sabe qué es la reducción a la servidumbre debido a su primitiva educación ya que apenas terminó la primaria”, tal como lo intentó socorrer su representante legal, Norma Bouyssou. Correa tenía como defensor al mediático abogado Marcelo Biondi, quien participó en la defensa de Carlos Mangeri, finalmente condenado por el femicidio de Ángeles Rawson.

Marcha y acto por el 10mo. aniversario del incendio del taller textil de Luis Viale. Foto: archivo ANCCOM

Juan Vásquez es uno de los impulsores de la causa. Su organización Asociación Simbiosis Cultural nació luego de la tragedia de Luis Viale, con la propuesta de buscar justicia y visibilizar el destino que los bolivianos suelen encontrar en Argentina. “Este caso funcionó para destapar la manera en que trabajan en los talleres clandestinos. Tanto aquí como en Bolivia, se empezó a entender de qué se trataba. Fundamentalmente, la vulnerabilidad en la que se encuentra un inmigrante ilegal que debe trabajar jornadas de 14 horas, o más, por día, con una paga que imposibilita el acceso a la vivienda logrando que la única opción sea dormir en los propios talleres. En Luis Viale se pagaban 50 pesos por semana a cada trabajador, apenas alcanzaba para la comida de las familias”.

Vásquez asegura que esto no se termina aquí, ahora irán por los verdaderos responsables de las muertes de Luis Quispe, Rodrigo Quispe Carbajal, Harry Rodríguez Palma, Elías Carbajal Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza y Juana Vilca Quispe. “Tenemos la idea de comenzar una nueva causa en donde se impute a Fischberg y Geiler, quienes se hicieron ricos a través de estos métodos de producción y parecen, hasta ahora, totalmente invisibles ante la justicia. Pero su responsabilidad es innegable: sus marcas comercializaban las mercancías que se hacían en el taller para venderlas en la calle Avellaneda y las boletas de los servicios públicos de la propiedad llegaban a su nombre”.

Actualizada 21/06/2016

Jun 21, 2016 | inicio

“Este barrio empezó con un amor clandestino”, cuenta Darío desde atrás del mostrador mientras prepara un churrasco a la plancha. Su esposa Joaquina y Mirta lo miran desconcertadas. “Una mujer dejó a su marido y se escapó con dos hombres. Hicieron una casita entre los vagones y vivían ahí, los tres escondidos. Así empezó La Carbonilla”, explica Darío mientras invita café y cuatro empanadas fritas. “Los cafeteros son chusmas”, lo acusa Joaquina mirándolo de reojo. Tanto ella como Mirta viven en el barrio desde que era un terreno baldío, en 2001. Pero Darío lo conoce desde 1991, cuando arrancó a vender café en los galpones del ferrocarril, en donde circulan camiones que se llevan lo que trae el tren carguero. “¿Sigue viviendo en el barrio esa mujer?”, pregunta Mirta que no se quiere quedar con la duda. “Sí, pero con un solo hombre, del otro se divorció”, contesta Darío dando vuelta el churrasco.

Joaquina vivió siempre en el sector 1 –donde está el bar de su marido–, forma parte de la agrupación Militancia Popular y trabaja en el programa “Ellas hacen” (que la gestión de Cambiemos quiere eliminar). Mirta es delegada del sector 3, cartonera y militante kirchnerista. La historia, relatan, crece como el barrio: heterogénea, un poco desprolija, fragmentada. Sin embargo, los recuerdos de ambas convergen en el año 2008, los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, y el intento de desalojo. “Ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que organizar porque si no nos pasaban por arriba”, dice Mirta. “Sola no podés hacer nada, no tenés peso. Tenemos que estar juntos y organizarnos –agrega Joaquina–. En ese momento nos salvaron las agrupaciones Militancia Popular y Frente Transversal. Nosotras no sabíamos qué hacer”.

La Carbonilla, que debe su nombre a una leñería cercana, creció a espaldas de la Comuna 15, en un terreno que pertenecía al Ferrocarril San Martín. Para muchos es un caserío fugaz que se ve desde las ventanillas del tren entre la estación Paternal y Villa del Parque. Los pasajeros frecuentes lo habrán visto ampliarse desde 2001, cuando se disparó la crisis y la recolección de cartón fue la única opción para muchos. Además de fuente de ingresos, era el material con el que se erigían las casas, reforzado con las maderas y las chapas que se podían encontrar desparramadas. Hoy las casas de ladrillo alcanzan los tres o hasta cuatro pisos. “Los primeros en venir fuimos los cartoneros. Cuando nos quedamos sin trabajo yo vivía abajo del puente. Ahí empezamos a recorrer los reciclajes de cartón. El carguero frenaba acá. Nosotros dormíamos arriba hasta que bajamos y nos instalamos”.

El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín. Se divide en tres. Mirta se instaló desde el principio en el sector 3, lindero al puente. “No teníamos nada. Ni luz, ni agua, ni cloacas. Íbamos a buscar agua con bidones a una estación de servicio acá a tres cuadras. Iluminábamos con velas. Una vez volví de cartonear y se había prendido fuego mi casa, con los documentos, todas mis cosas. Fueron tiempos muy duros”, cuenta mientras cruzamos el barrio. En 2014, Mirta fue elegida delegada en las elecciones que el kirchnerismo le ganó a Corriente Villera Independiente por 29 votos.

En el Sector 2 vive Rocío, que llegó a La Carbonilla cuando sólo había tres casas. Recuerda los incendios, los intentos de desalojo de la seguridad ferroviaria y todo lo que les faltaba. “Este sector también era de cartoneros. En esa época murió un nene envenenado. Vinieron de un juzgado y a esa familia le sacaron los otros hijos por mal cuidado. Pero el nene no había muerto por eso sino por la falta de luz. Tomó de una botella que tenía veneno para ratas porque no se veía nada. Con ayuda de los vecinos que reclamamos, a la familia le devolvieron los otros chicos”.

Joaquina y Dario, vecinos de la Villa La Carbonilla

Rocío también es militante kirchnerista y forma parte de la comisión directiva del barrio. Hasta hace unos meses trabajaba de mantera en la avenida Avellaneda, en Flores, pero fue desalojada y desde entonces no encuentra lugar para trabajar. Como Mirta y Joaquina, reconoce el año 2008 como un punto de quiebre: “Militancia Popular puso a los abogados para que no nos desalojen. Ellos fueron los primeros que resistieron. Después se fue afianzando el barrio, cuando fueron llegando más organizaciones sociales y los vecinos nos organizamos también, más gente empezó a instalarse y a construir”.

Rocío y Mirta caminan por una calle sin nombre, amplia, que corre paralela a las vías del tren. “Desde el principio dejamos calles anchas pensando en la urbanización -puntualiza Mirta-, y no tienen nombre porque todavía no están legalizadas, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es como si no existiéramos”. Hasta el Sector 2 la calle es de tierra y después empieza un adoquinado prolijo, color gris pálido. “Hasta acá llegó la primera parte del proyecto de obras que empezó el año pasado”, cuenta Mirta. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, en un acuerdo con el Ministerio de Defensa que designó personal del Ejército como mano de obra. “La segunda parte está presupuestada pero nos dijeron que el Ejército no puede seguir trabajando –afirma Rocío–. Les reclamamos que actualicen el presupuesto pero no nos contestan. Tienen la plata estancada, hace seis meses que no sabemos nada”.

Unos metros más adelante, la calle desemboca en una canchita de fútbol. “Este es el corazón de barrio”, comentan las dos con un discreto orgullo. La canchita también fue parte de la primera etapa de la obra. Mirta no es optimista: “El gobierno del PRO, en ocho años, sólo puso una estación atmosférica y un camión Vactor para destapar las cañerías. El resto lo hizo Cristina: las cloacas, el agua potable, los transformadores para que tengamos luz. Por eso en el barrio somos muchos kirchneristas”. Todos los que pasan saludan a Mirta. “Es que acá los vecinos nos conocemos, no es como afuera que no se conocen entre ellos. Acá le pasa algo a alguien y salimos a reclamar por él”, remarca.

Sobre una de las construcciones más altas flamean la bandera peruana y, abajo, la argentina. Según Rocío, el 90 por ciento de los habitantes (sobre un total de 3500) son peruanos que llegaron en los últimos años. En las elecciones que ganó Macri el año pasado, sólo 126 personas estaban empadronadas. Ahora todo está empapelado con afiches de las presidenciales peruanas en los que podían votar casi todos.

El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín.

Atravesando en diagonal la canchita, se puede llegar otra vez al Sector 1 por una calle que separa las casas del alambrado paralelo a las vías. Por allí se accede a la unidad básica de La Cámpora, donde funciona un merendero para los chicos de La Carbonilla. Hace unos meses la agrupación está intentando transformarlo en comedor, pero el espacio no cumple con las condiciones infraestructurales que demanda el Gobierno y por ley no puede funcionar en un local político. “Lo vamos a arrancar igual, con lo que hay –sostiene Mirta–. Los vecinos tienen cada vez menos y cada día hay más chicos que no comen”. Llegando a la básica, aparece “La Rubia”, vecina del Sector 3, decidida a sacar la olla. Mirta le dice que sí, que la saque, que consiguió algo de carne. A La Rubia los muchachos que vinieron hoy le trajeron un cajón de verduras. “Los muchachos -cuenta Mirta- son unos cartoneros de provincia que están hace un par de días. Hoy los invité a casa a ver el partido de Argentina”.

Adentro del local, mate de por medio, se suma Ada. Ella es peruana y vive en el Sector 2 desde hace 12 años. Todavía no milita, aunque Mirta, por lo bajo, dice que está a punto de convencerla. Ada colabora en el merendero y cuenta que la comida que les mandan está casi siempre vencida. La situación actual la preocupa: “Teníamos los camiones del Ministerio de Salud pero los sacaron. Lo mismo con los camiones para hacer el documento y los papeles”. Al igual que Rocío, Ada es mantera y fue desalojada. “En el barrio hay muchas familias manteras. Primero allanaron los 24 depósitos y se llevaron todo. Siempre hablan de la mafia de los que nos dan la mercadería, pero la mafia es la policía que te cobra el espacio. En (la avenida) Avellaneda te cobran 500 por semana de lunes a viernes y sábado aparte”. Su marido trabaja en la construcción y hace dos meses que está sin empleo. “Acá se pararon casi todas las construcciones. A los manteros ya no los dejan vender. A los cartoneros les cierran los galpones y cada vez hay menos cartón en la calle. La gente está desesperada”, resume Mirta.

Las opciones para continuar la urbanización, explica Rocío, son renovar el convenio con el Ejército o actualizar el presupuesto. Pero desde el cambio de gestión a nivel nacional no tuvieron respuesta. “El último regalo de Cristina fue que cedió las tierras a la Secretaría de Hábitat y Vivienda (dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). El papel está en el expediente de Hábitat y no nos quieren recibir. Está en manos de ellos, pero es del barrio. La Secretaría tiene un presupuesto para todas las villas de emergencia que no está ejecutando”, detalla Rocío. Hace tiempo que agotaron las vías institucionales de reclamo. “Tenemos que ir todos. Nosotros ponemos la cara por los vecinos pero en estas situaciones tenemos que movilizar el barrio hasta la Secretaría -opina Mirta- para que vean que no somos invisibles”.

Actualizada 21/06/2016

Jun 15, 2016 | inicio

Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.

Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.

Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.

El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.

Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.

Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.

En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.

Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.

La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.

Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.

Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.

Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.

Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.

Diálogo con el gobierno

Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.

Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.

En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.

La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.

El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.

Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.

Perspectivas

“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.

Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.

Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.

Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.

La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.

La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.

Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.

La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.

Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.

Actualización 15/06/2016

Jun 15, 2016 | inicio

Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.

Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.

Alejandro Ontivero

“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.

El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.

Persecusión sindical

Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.

El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.

Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Diego Bruschini

Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.

Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.

La lucha llegó a Zepita

Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.

Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.

Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.

Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin

Actualización 15/06/2016

Jun 15, 2016 | inicio

Flexibilizar. Madurar. Dinamizar. Despolitizar. Estos son algunos de los “sinónimos” utilizados por el actual gobierno argentino para referirse a los objetivos en materia de relaciones internacionales. Como parte de este movimiento, el país apunta los prismáticos de su nueva y “desideologizada” mirada exterior hacia el océano con el que no posee límites: el Pacífico. Tras el pedido presentado por la cancillería, Argentina fue rápidamente aceptada como “Estado observador” en la Alianza del Pacífico, el bloque integrado por México, Colombia, Perú y Chile y en cuya cumbre participará el próximo 30 de junio. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se reunió con el exmandatario chileno Eduardo Frei (1994-2000), con el opositor venezonalo Henrique Capriles y con el canciller brasileño José Serra. ANCCOM dialogó con el historiador Leandro Morgenfeld y con los politólogos José Natanson, Santiago O’Donnell y Juan Manuel Karg para desentrañar las manifiestas intenciones de “desideologizar la política exterior”.

El Mercosur, en jaque

“El Mercosur está en un momento de profundo debate sobre su orientación política-económica –observó el analista internacional Juan Manuel Karg–. Su nacimiento fue en una fase abiertamente neoliberal para América Latina y el Caribe. Sin embargo, con la llegada de los gobiernos posneoliberales, se profundizó el perfil político, con una autonomía creciente respecto a los Estados Unidos. Allí cumplieron un rol clave Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez, los tres puntales de la nueva integración latinoamericana”.

El politólogo y periodista Santiago O’Donnell, por su parte, afirmó que “si bien es cierto que estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas de una integración al estilo de la Unión Europea, por lo menos había una intención y una vocación por parte de los líderes de lograr algo similar”. El panorama de los gobiernos actuales, en cambio, ofrece una perspectiva diferente, proclive a una orientación neoliberal y alejada de los países bolivarianos. Como resumió O’Donnell, prevalecen las relaciones comerciales por sobre la integración política y cultural.

Tras el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, las autoridades argentinas no titubearon en ofrecer su apoyo al gobierno interino de Michel Temer, a diferencia de otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador que rechazaron el proceso por considerarlo un “golpe institucional”. El 23 de mayo pasado, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra recibieron a José Serra en su primer viaje diplomático como canciller interino de Brasil. A partir de dicha reunión, Brasil y Argentina –que han sido históricamente los principales motores del Mercosur– intercambian opiniones sobre una posible flexibilización del bloque y comienzan a buscar otras alternativas.

Los países que conformaron originalmente el Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, luego se incorporó Venezuela, y Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. “El Mercosur es una unión aduanera, es más que una zona de libre-comercio –explicó el periodista José Natanson–. No sólo lo que vendés en un país se puede vender en el otro sin que haya que pasar por aduana sino que, además, los productos que vienen de afuera del bloque pagan lo mismo si entran por Brasil que si entran por Argentina”. Sin embargo, la integración económica-comercial fue despareja, en algunos aspectos tuvo más desarrollo, como por ejemplo la industria automotriz, pero en otros no fue tan exitosa como se deseaba: “El comercio intrabloque es sólo el 20%, el resto viene de afuera. En la Unión Europea, en cambio, es el 70%”, detalló Natanson.

El embajador de los Estados Unidos en Argentina Noah Mamet junto a la Canciller Susana Malcorra durante la visita de Barack Obama en marzo de 2016. Foto: Presidencia.

El Mercosur tampoco cubrió las expectativas de sus socios más chicos -Paraguay y Uruguay- que, ante las evidentes e irresueltas asimetrías dentro del bloque, decidieron participar desde hace algunos años como observadores de la Alianza del Pacífico, bloque alineado con los intereses de Estados Unidos. Los especialistas coinciden en que se trata, simplemente, de un “coqueteo” por parte de ambos países para demostrar su disconformidad. Pero ante el creciente entusiasmo de Argentina y Brasil hacia el Pacífico, el escenario se complejiza. El anuncio de la participación de Mauricio Macri en la cumbre de presidentes de dicho bloque donde Argentina ingresó en calidad de “observador”, sumados a las crisis políticas de Brasil y Venezuela, ponen en jaque al Mercosur y obligan a un rediseño de la integración latinoamericana. “La definición de la situación brasilera durante 2016 será clave para terminar de comprender si hay un viraje regional hacia ese bloque o no”, afirmó Karg.

El historiador Leandro Morgenfeld sostuvo, de igual manera, que el Mercosur atraviesa una profunda crisis: “El gobierno de Macri intenta volver a la concepción noventista del regionalismo abierto. El gobierno de Temer también responde a esa lógica. Así, el Mercosur se alejaría de la proyección que tuvo con el ingreso de Venezuela, y volvería a ser meramente funcional a algunas trasnacionales de la región, pero débil políticamente”.

El fantasma del ALCA

“El ALCA no es mala palabra”, declaró Susana Malcorra cuando aún no había asumido en la Cancillería argentina. También defendió, en reiteradas oportunidades, una voluntad de “desideologizar” la política exterior. En esta nueva orientación, la histórica lucha que culminó con un rotundo “No al ALCA” en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 corre riesgo de ser relativizada.

Según Natanson y O’Donnell, la situación actual es muy distinta a aquella ofensiva norteamericana por construir un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego entre países tan desiguales. “Esa idea se la frenaron Lula, Kirchner y Chávez en Mar del Plata. A partir de ahí, Estados Unidos, que muchas veces se mueve de manera muy pragmática, hizo un giro en su estrategia: empezó a formar tratados de libre comercio bilaterales”, explicó Natanson. Para O’Donnell, la diferencia principal radica en la voluntad de Estados Unidos: “George Bush invirtió muchísimo capital político y puso mucho esfuerzo para lograr ese tratado. Fue su principal política hacia la región. No creo que ni Hillary Clinton ni Donald Trump tengan esa misma vocación, aunque seguramente Trump es mucho más aislacionista que Clinton. Sin un fuerte envión de Estados Unidos, no sé si sería posible un proyecto tan ambicioso como ese. Llevaría bastante tiempo y esfuerzo de parte de varios países. Y tampoco veo en América Latina ese tipo de prioridad”. Esta diferencia, mientras tanto, no impide que se produzca un realineamiento de Argentina con Estados Unidos que se hizo patente con la visita de Barack Obama en marzo. En todo caso, como sostuvo O’Donnell, “en esta nueva coyuntura, el ALCA salió del rincón donde estaba en penitencia pero todavía no se ha convertido en el alumno preferido de la maestra”.

Morgenfeld y Karg, en cambio, observan características similares al ALCA en los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad. “El ALCA es un antecedente directo de lo que está ocurriendo –afirmó Karg–. Algunos analistas hablan de un ‘ALCA light’ para definir a la reformulación que propone la Alianza del Pacífico para los intercambios comerciales”. Morgenfeld rescató el triunfo que significó para los trabajadores y los sectores menos concentrados de la economía aquella derrota del ALCA: “Es necesario reconstruir una nueva autoconvocatoria para oponerse a los tratados de libre comercio que ahora impulsa Macri porque recrearían una concentración y extranjerización mayor de la economía, limitarían la capacidad de intervención del Estado, achicarían el margen para las políticas públicas (en salud, educación, vivienda) y, fundamentalmente, implicarían mejores condiciones para el capital, en general, para avanzar sobre los trabajadores, tirando a la baja los salarios reales”.

Foto: Presidencia

El precio del libre comercio

Durante su exposición en la 49° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur, Macri hizo énfasis en el concepto de “integración flexible” al tiempo que calificó como “prioridad” los acercamientos del Mercosur con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Mientras tanto, el Partido de Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), presidido por Temer, promueve en su programa económico “Un puente para el futuro” la inserción plena de la economía de Brasil en el comercio internacional y la concreción de acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, y aclara: “Con o sin la compañía del Mercosur”. Sucede que las reglas del Mercosur impiden que los miembros puedan firmar tratados de libre comercio de manera individual. “Lo primero que deben hacer Argentina y Brasil, en caso de querer avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es flexibilizar la normativa interna del Mercosur –aclaró Karg–. Eso podría significar, lisa y llanamente, que el Mercosur deje de funcionar tal cual lo conocemos hoy. El PMDB está dispuesto a sacrificar el más largo esfuerzo integracionista de la región”. Morgenfeld advirtió que incluso el gobierno de Uruguay propone modificar dicha cláusula. Una decisión de este estilo rompería la unión aduanera y debilitaría definitivamente al Mercosur.

Natanson aporta una visión más optimista dado que no cree que ningún miembro del Mercosur elija irse del bloque. Lo que puede ocurrir, dijo, es que el Mercosur inicie una negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico. “Es difícil y depende básicamente de Brasil”, opinó el politólogo. El Mercosur ya tiene firmado un tratado de libre comercio con Israel y otro con Canadá, además de continuar las negociaciones con la Unión Europea. “No es que los tratados de libre comercio estén mal en sí mismos. Depende con quién, para qué, cuándo”, explicó Natanson. Sin embargo, destacó la capacidad industrial de Estados Unidos cuyos productos, más baratos que los argentinos, pueden invadir al país sin que éste pueda venderle a contrapartida. La idea básica de cualquier tratado de este tipo es aumentar el comercio entre los países implicados pero esto únicamente es útil para los países que ofrecen exportaciones que Estados Unidos necesita. “Si uno mira las exportaciones de Argentina, no son complementarias con Estados Unidos sino competitivas –analizó Natanson–. Ambos son productores de alimentos. Entonces, parece difícil que Argentina venda cosas que Estados Unidos quiera comprar”.

O’Donnell duda del interés por parte de las nuevas autoridades argentinas y brasileras hacia la integración regional y cree, en cambio, que favorecen modelos de tratados bilaterales (parciales, focalizados) y un alineamiento con Estados Unidos pero no la creación de un bloque sudamericano ni la firma de grandes tratados de libre comercio.

“Los tratados de libre comercio marcan el nuevo momento de la economía mundial”, afirmó Karg. Hoy, Estados Unidos encabeza tres grandes acuerdos: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), con la Unión Europea; el Acuerdo en comercio de servicios (TISA); y el Acuerdo Transpacífico (TPP), que busca frenar el avance económico de China con países del Asia-Pacífico junto a cuatro estados americanos (Canadá, México, Perú y Chile). “En ese escenario, la participación de América Latina en el TPP es cuestionable porque devuelve a nuestros países a las asimetrías que siempre han mostrado este tipo de acuerdos con las grandes potencias, que suponen la eliminación de barreras arancelarias y la posibilidad de una apertura indiscriminada de las importaciones, lo que daña –lógicamente- a la industria local”, sintetizó Karg.

Morgenfeld, por otro lado, aseveró que todo tratado de libre comercio implica una ofensiva del capital sobre el trabajo: “En el caso de países como la Argentina, una apertura comercial llevaría al cierre de las empresas locales que no puedan competir con las estadounidenses o europeas”. El historiador explicó que un escenario de esas características aumentaría las tasas de desocupación y subocupación, y -como consecuencia- perjudicaría las condiciones de los trabajadores ocupados para defender sus derechos laborales. “En economías no centrales, apenas unas pocas grandes empresas podrían verse beneficiadas, a costa del resto de la sociedad”, continuó Morgenfeld.

Conviene recordar, como lo hizo O’Donnell, que vivimos en un mundo de una economía globalizada y las interacciones entre los países y los bloques económicos son imprescindibles. “En principio, siempre es mejor negociar desde un bloque importante que desde un país aislado porque vas a tener mayor poder de negociación. Pero lo que hay que hacer es sentarse a ver qué tratado y ver qué conviene o no al país”, señaló el periodista y alertó acerca de las reglas de patentes y propiedad intelectual que suele imponer Estados Unidos en sus negociaciones con América del Sur y Argentina.

“El cambio político que se está produciendo en el continente cada vez acerca más la posibilidad de que estos proyectos regresivos avancen. No son un fantasma agitado por la izquierda, sino una realidad en la agenda política”, se lamentó Morgenfeld y advirtió que la resistencia de los pueblos latinoamericanos será fundamental para frenar este proceso. Si recordamos que Mauricio Macri omitió las palabras “patria” y “patriotismo” en la jura presidencial, podremos darnos alguna idea del lugar que ocupa, en el proyecto político de Cambiemos, la Patria Grande latinoamericana que soñaron Simón Bolívar y los libertadores.

Actualización 15/06/2016