Nov 15, 2016 | inicio

Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.

Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.

“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.

Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.

“La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.

Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.

En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Patear la pelota

Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.

Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.

Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.

Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Modos de supervivencia

En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.

La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.

La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.

“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.

Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.

A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.

La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.

En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.

Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Bibliotecas humanas

Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.

Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.

El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”

Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.

La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.

La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.

Con la soga en el estante

Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).

La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.

La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.

Actualizado 15/11/2016

Nov 10, 2016 | inicio

La Feria de Libros de Foto de Autor (FELIFA) abre este miércoles y durante cuatro días exhibirá libros producidos, en su mayoría, de manera independiente. Por primera vez, este año, se realiza en la Fototeca Latinoamericana (FoLa) y, como en ediciones anteriores, concentra el quehacer y el saber de editores, fotógrafos y críticos. Julieta Escardó -fotógrafa, docente, directora de la editorial La Luminosa y de la feria- cuenta que la convergencia de las actividades supone un «espacio de formación, intercambio y difusión que nuclea a quienes hacen».

La exposición reúne a los productores con el público, ya que los encargados de coordinar la consulta de libros son los mismos autores. El evento engloba la actualidad fotográfica mostrando quiénes realizan y cómo. Además, con talleres y charlas, se presta atención a la variedad de proyectos vigentes acercando figuras reconocidas a nivel mundial a Buenos Aires. FELIFA se creó alrededor del fotolibro. Este soporte físico con diseños personalizados se orienta a contar específicamente a través de imágenes ajustando la mecánica de cada volumen a las necesidades de las obras.

Desde hace siete años se entrega un premio, a través de convocatorias abiertas al público, que da la oportunidad de editar y publicar fotolibros. Este año se presentarán los dos seleccionados en 2015 para el Premio Latinoamericano: Donde la luna es ronda, de Agustina Tato, y Sobre la falla, de Martín Estol. Sobre el proceso de edición, Estol cuenta que hasta llegar a la versión final «el libro fue mutando porque tenía la mitad de tamaño y la mitad de fotos». Con imágenes en blanco y negro, impreso con páginas acaballadas, similar a una revista, la publicación no presenta puntos de descanso. Las doce imágenes que componen el volumen se ubican al corte de todas las hojas para que el espectador «no tenga vía de escape», sintetiza Estol. Sobre la falla surgió a través de la lectura de la novela rusa titulada Sobre el error. Estol fotografió espacios silenciosos y solitarios pensándolos, dice, como “posibles escenarios para la historia”. La sucesión de fotos supone un recorrido concreto de escenas frías e inhabitadas donde el hilo conductor es una forma determinante de narrar. Sobre el armado y la particularidad del formato explica que «cada trabajo busca su forma y, si se elige el libro, todos los detalles tienen que estar con la misma tensión, fuerza y tirando para el mismo lado».

Julieta Escardó en la Feria de Libros de Fotos de Autor.

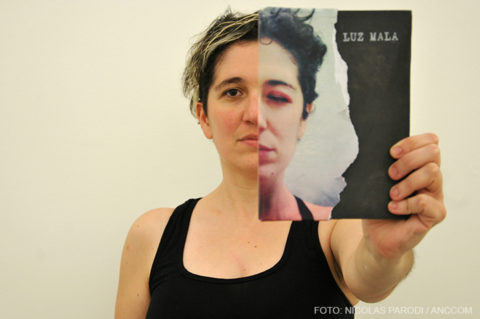

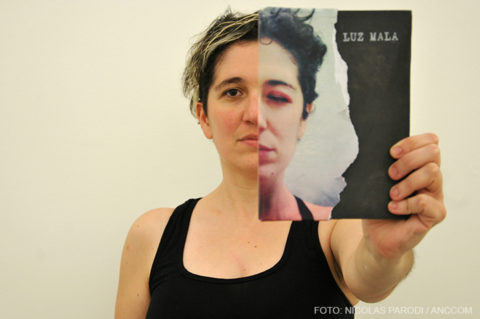

Otra obra que se podrá conocer en Fola es Luz Mala. Esta serie de fotografías realizadas por Melisa Scarcella combina tomas color y blanco y negro obtenidas con un teléfono celular. La autora recopiló imágenes que empezó a capturar hace dos años y medio con la motivación de «sacar afuera el dolor, para curarme, para llorar a lágrima viva, para morir», cuenta Scarcella. El libro está compuesto por fotos de 15 x 21 centímetros, con tapa de papel de lija, e intenta remitir al «sentimiento universal de dolor que ocasiona una perdida, de manera poética». La sucesión de imágenes en papel blanco texturado juega con los límites de lo abstracto y lo real, lo plástico y lo etéreo. Esta compilación de fotos es el testimonio de la vida cotidiana contada con colores fuertes, planos incómodos, rostros cortados y paisajes desdibujados. Las imágenes, que al principio pueden parecen inconexas, se unen a través de texturas y guiños compositivos que ilustran un mundo interno en conflicto. Con una paleta estridente, Scarcella habla del cuerpo y del tiempo sembrando curiosidad sobre algo que parece estar detrás.

Las Máscaras, de la fotoperiodista platense Helen Zout, editado por Plata Negra, es otro de los libros que podrán apreciar los visitantes. Este ensayo incluye textos de Anne Tucker y Juan Travnik y relata fotográficamente la vida de niños con HIV internados en el hospital Romero. La obra recopila 24 retratos en blanco y negro, en donde los pacientes aparecen con sus rostros cubiertos. También puede verse Embalse, de Agustina Triquell, editado por Asunción Casa Editora: este trabajo, realizado en las sierras cordobesas, combina el registro actual de los complejos hoteleros construidos entre 1942 y 1957 con material de archivo de esos mismos lugares en forma de “inserts”. El ensayo de 72 páginas une dos tiempos distintos y mezcla lo documental y lo ficticio con imágenes a color, blanco y negro, algunas de ellas desplegables.

Melisa Scarcella con su libro Luz Mala

Entre las actividades del encuentro, la fundadora de la editorial Riot Books, Verónica Fierias, y el músico y fotógrafo Martín Bolatti dictarán un taller titulado “Proyectos fotográficos: Formatos y soportes”, en el que analizarán las múltiples formas que toma hoy la fotografía. El italiano Walter Costa -creador del grupo de discusión e investigación fotográfica TRAMA- propone con el taller “Rising Cards: Barajar fotos para editar libros” pensar la edición desde lo lúdico. Además, Claudi Carreras Guillén –curador, editor y gestor cultural español- dará clases bajo la consigna “Escuchar imágenes”, también orientado a quien esté por editar su trabajo.

Escardó explica que la feria comenzó en el 2002 con la intención de «reivindicar la especificidad del libro» en un contexto local en el que, dice, «había mucha deuda editorial, aunque entre los fotógrafos hicieran algunas publicaciones muy artesanales y rústicas, pero muy entrañables». La modalidad de la Feria, agrega, surgió a partir de pensar «cómo uno disfruta de ver libros, y entonces la armamos, invitando a todos los amigos en la galería del Espacio Ecléctico”. Las ediciones siguientes fueron realizadas en Central Newbery: de a poco fue aumentando la cantidad de volúmenes en exposición y también la cantidad de concurrentes interesados.

En esta edición se agrega como novedad un premio internacional para libros publicados entre 2015 y 2016 en el extranjero, para el cual se seleccionó a un autor entre más de 200 que participaron. Los jurados que eligen a los ganadores -que se anunciarán en la feria- están compuestos por grupos multidisciplinarios de artistas, periodistas, críticos y docentes, entre ellos el fotógrafo, periodista y gestor cultural chileno Luis Weinstein y la música compositora y poeta Rosario Bléfari.

La feria se desarrolla como un espacio que incorpora a todos los agentes que participan de un mismo circuito de producción y critica fotográfica. Con una estructura laxa y permeable, año a año incorpora nuevas temáticas y abre el juego a la producción e intercambio local y latinoamericano. El domingo a las 18 el equipo de Sideluck Buenos Aires proyectará una serie de trabajos fotográficos multimedia seleccionados por ellos mismos. También habrá lugar para publicaciones independientes como Proyecto Haluro, una revista sobre fotografía emergente que se imprimió este año a través de financiamiento colectivo. Según puntualiza Escardó, uno de los objetivos es ampliar la audiencia, ya que, dice, «no tiene sentido que haya únicamente fotógrafos hablando entre fotógrafos».

Sobre el contexto actual de producción en formato físico, Escardó destaca: «Antes hacer un libro era mucho más caro y había que hacer necesariamente mil ejemplares. La gran revolución, en términos económicos, fueron las imprentas digitales. Los libros de fotografía están viviendo un momento muy vital porque empodera mucho la idea de autor y se suman a la resistencia a tanta virtualidad y a la necesidad de volver al objeto fetiche». Como curadora y fotógrafa, resume: «El libro es el mejor soporte para desarrollar una idea de principio a fin, con el agregado de que viaja lejos y nos sobrevive en el tiempo».

La Feria de Libros de Fotos de Autor se desarrolla en FoLa, Godoy Cruz 2620, desde el 24 al 27 de noviembre.

Actualizada 23/11/2016

Nov 10, 2016 | inicio

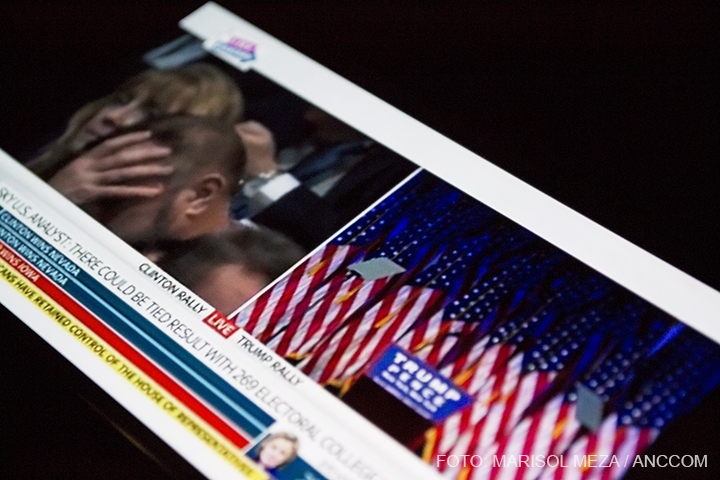

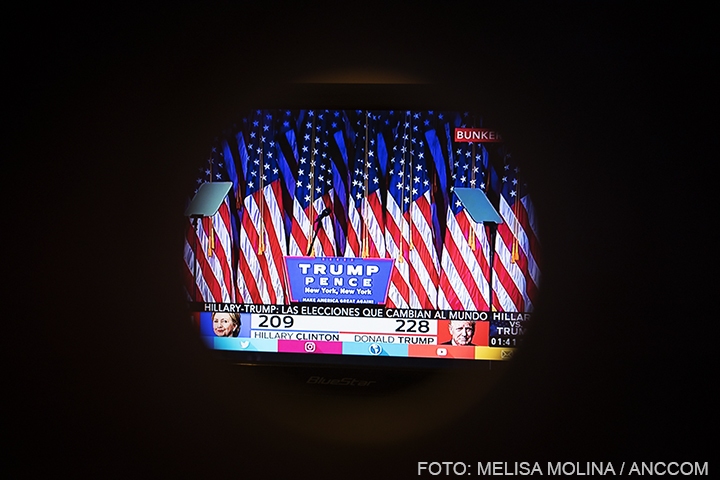

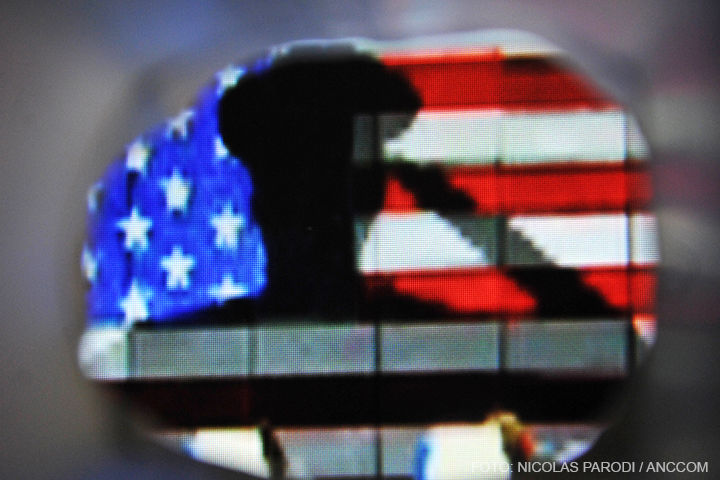

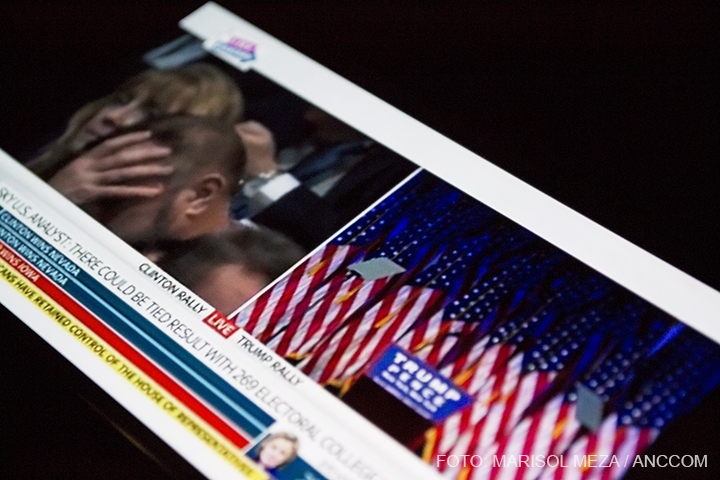

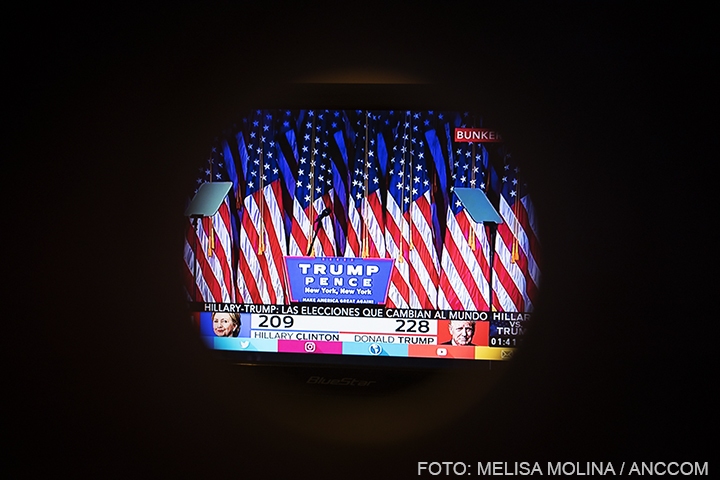

Son las 3.50 a.m. del laborable miércoles 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Entre dos y cuatro horas menos que en Estados Unidos, donde cinco candidatos: Donald Trump y Hillary Clinton, pero también Gary Johnson, Jill Stein, y Evan McMullin aspiran llegar al 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington donde se emplaza la Casa Blanca. El mapa empieza a teñirse de rojo y la tendencia avizora lo que termina siendo el número final. Horas más tarde, el resultado es claro: Donald Trump obtiene 279 de los 538 miembros del Colegio Electoral que lo consagrará como el presidente número 45 de su país, mientras que Hillary suma solo 228 (los 31 restantes, correspondientes a Arizona, Michigan y New Hampshire, donde aun no se ha terminado de escrutar, pero las cifras finales ya no alterarán el resultado).

Los números finales dan paso a la sorpresa por el triunfo del magnate que solventó la masa crítica de su respaldo con un discurso xenófobo, plagado de promesas de proteccionismo y peleas de frontera. Y también dan lugar a frondosos pronósticos sobre cuál será el impacto de la figura de Trump en la región y, especialmente, en la Argentina, donde el presidente Mauricio Macri y su canciller, Susana Malcorra, se jugaron sin titubeos a apoyar la candidatura de Clinton y a sembrar advertencias sobre posibles grandes males para los planes económicos de la administración de Cambiemos si el sueño de Trump se hacía realidad. Y se hizo.

Cecilia Nahón, economista, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, y actual profesora de la American University, evaluó la reñida disputa electoral. “Hillary ganó el voto popular, en cantidad de votos tuvo cerca de 200 mil votos más que Donald Trump y eso muestra la altísima división y polarización que hay en la sociedad norteamericana y que no se va a resolver con esta elección”, subrayó en diálogo con ANCCOM desde Washington.

Donald Trump obtuvo 279 de los 538 miembros del Colegio Electoral que lo consagró como el presidente número 45 de su país.

Las muestras de civilidad no se hicieron esperar. El presidente saliente Barack Obama habló de las diferencias con Trump, pero de inmediato se puso al servicio de una “transición pacífica” para el traspaso de mando. “Si bien ahora Estados Unidos está en un proceso en donde todos los líderes de los partidos van a hablar de unidad y de establecer consensos, el nivel de conflictividad entre los dos partidos principales no está saldado, como tampoco están saldadas las diferencias políticas, de estilo y de agenda entre el partido Republicano y Donald Trump. Con lo cual podemos pensar que van a seguir habiendo muchas grietas y dificultades para que el sistema avance en responder a las demandas de la población”, amplió Nahón.

El nivel de competitividad del proceso electoral en general, y de Donald Trump en particular, no siempre fue advertido por parte de analistas y medios de comunicación. Las coberturas se detenían en datos excéntricos o anecdóticos sin una búsqueda por comprender la escalada de candidato republicano. A quién habló y quiénes lo escuchaban con atención.

Santiago Rodríguez Rey, politólogo y magister en Comunicación Política, llegó a mencionar a mediados de año que existían chances “muy reales” de que Trump accediera a la Casa Blanca, y que ello dependía de una tormenta perfecta. Aludía a que debían darse diversos fenómenos a la vez como la falta de contención en algunos estados, una mejor relación con minorías, menor participación de los progresistas del Partido Demócrata y deterioro de la situación social y laboral. En diálogo con ANCCOM, y con los resultados en mano, reflexionó sobre aquellas afirmaciones: “Por un lado hay un elemento que yo no tuve en cuenta, y es el nivel de caída de la participación, si bien la ponderé dentro de la tormenta. Pero en este caso la caída del voto demócrata fue muy aguda y eso, más que tormenta, la convirtió en un tsunami. Y el foco del tsunami fue justamente por donde tenía que pasar que es el Rust Belt”, resumió.

El Rust Belt es el cordón industrial de Estados Unidos dedicado a la fabricación pesada y manufacturas que comprende parte de Delaware, llinois, Indiana, Maryland, Míchigan, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Virginia Occidental, y Wisconsin. En ese territorio poco explorado por la mayoría de los analistas, Trump construyó su base de sustentación.

“Ahí no solo se mantuvieron los niveles de participación, sino que crecieron, y los votos fueron para Trump. Casi 10 puntos de diferencia en Ohio es muchísimo. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, estados que no eran rojos. Pero decidieron contestarle a Washington y al establishment, no solo que Hillary Clinton no los representa, si no que Trump era la respuesta”, explicó el analista.

Mercedes López San Miguel, periodista de política internacional, ponderó el peso de los factores económicos en el descontento de los electores y, al igual que Rodríguez Rey, hizo referencia a los sectores industriales y posindustriales de Estados Unidos afectados por las políticas económicas más liberales de desindustrialización. “Trump apela a la América profunda, con una crítica a la deslocalización de empresas y la instalación de fábricas en otros países donde presentan costos laborales más bajos, pero también con un discurso xenófobo, desde el que se argumenta que los inmigrantes se quedan con el trabajo de los estadounidenses. Y si bien los niveles de desocupación de Estados Unidos están cerca del 5% es cierto que ha caído el poder adquisitivo y el nivel de vida, entonces es un discurso que caló bastante”, evaluó.

“Hillary ganó el voto popular, en cantidad de votos tuvo cerca de 200 mil votos más que Donald Trump y eso muestra la altísima división y polarización que hay en la sociedad norteamericana».

Nahón se sumó a ese diagnóstico. “En esta elección se canalizó de una manera muy contundente el enojo, el malestar y la frustración que tienen enormes segmentos de la población norteamericana y que encontraron en Donal Trump un vocero”, explicó.

Y subrayó: “Es un enojo con el sistema, y que es reflejo también de la enorme desigualdad que existe en Estados Unidos. Una tendencia de cuatro décadas, agudizada a partir de la salida regresiva de la crisis económica y financiera internacional, que empezó en el corazón de Wall Street en el año 2008. El sistema terminó premiando y enriqueciendo al 1% que está arriba de la pirámide, generando desigualdades que impulsaron el malestar de la población”.

Las cifras laborales en la mayor potencia del mundo son una pieza clave de esa lectura. “En los últimos 14 años el empleo industrial en Estados Unidos cayó 29% y una parte de esa población no se pudo reinsertar laboralmente porque no tienen las capacidades necesarias y requeridas por las empresas que sí están contratando empleo y además porque no tienen las oportunidades. Hay muchísimos lugares de Estados Unidos que pueblos enteros quedaron desiertos, que las empresas se retiraron porque se relocalizaron en otras partes del mundo con costos laborales más bajos y regulaciones más laxas en términos ambientales, o porque el cambio tecnológico, terminó también expulsando del sistema productivo a muchos sectores de la población”, explicó Nahón a esta agencia.

A su vez, López San Miguel observó otros condicionantes de la elección de otro orden, con foco en la campaña del Partido Demócrata. “No olvidemos el denominado factor sorpresa de octubre, donde el FBI jugó un papel importante cuando decidió –a una semana de las elecciones- reabrir la causa de los correos de Hillary. Fue una sombra para su campaña y se lo facturaron en el Congreso. Y además del lastre de los correos, Hillary no pudo conectar con las masas. Si bien ella es muy competitiva ya que tiene mucha experiencia por haber sido secretaria de Estado, senadora, y primera dama, tuvo el problema de conectar, no generó las expectativas que, por ejemplo, en su momento había provocado Obama. Fue una candidata más previsible, tradicional, muy del establishment. Trump, por el contrario, es políticamente incorrecto, habla como un ciudadano medio, común, y más llano”, razonó la periodista.

“En esta elección se canalizó de una manera muy contundente el enojo, el malestar y la frustración que tienen enormes segmentos de la población norteamericana y que encontraron en Donal Trump un vocero”.

Los partidos y el Congreso

Además de la elección de presidente, los ciudadanos de 34 de los 50 estados norteamericanos votaron el martes a sus legisladores nacionales. Los resultados confirmaron la supremacía republicana en el Congreso, con un presidente mayoritario en ambas Cámaras, algo que no sucedía en décadas. Pero los especialistas advierten que Trump deberá negociar. En el Senado, los demócratas obtuvieron 48 legisladores mientras que los republicanos consiguieron 51. En la Cámara de Representantes los demócratas sumaron 193 y los republicanos 239. “Que el Congreso sea mayoritariamente republicano no implica que automáticamente van a validar la agenda de Trump, van a tener que buscar consensos y negociar. Él se considera un gran negociador y lo vendió como una de sus capacidades durante la campaña, pero en la cancha se van a ver los pingos”, subrayó Nahón.

ANCCOM también consultó a María Victoria Murillo, politóloga argentina, docente del Departamento de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Murillo analizó la futura relación entre las élites republicanas y los potenciales conflictos del nuevo escenario. “Trump llegó sin el apoyo de las élites republicanas por lo que poco les debe. Me imagino que si realmente sigue un camino populista, estas tienen poco poder de negociación con él; pero tampoco sabemos cuáles serán sus políticas. En temas impositivos lo que ha anunciado está en línea con las élites republicanas y el programa de infraestructura pasará el Congreso porque genera empleo y mejora los negocios en estados que seguramente serán republicanos. El tema más espinoso es el de los acuerdos comerciales y ahí puede haber conflicto, pero no veo qué poder tiene la élite sobre un candidato que tiene más incentivos para ser populista que liberal, dado su apoyo electoral. No sabemos nada de él y puede resultar un (Carlos) Menem. Habrá que esperar para ver cuáles son sus verdaderas preferencias”.

Rodríguez Rey se sumó a la formulación de las incógnitas que abren el nuevo período. “Trump logró una coalición de hombres blancos que resistió todo lo que les dijeron. Incluso la hicieron más fuerte. Habrá que ver la relación que se genera. No se quieren, pero a Trump no le importa y probablemente referentes como Christopher “Chris” Christie y Rudolph Giuliani hagan ese trabajo partidario, así que eso se solucionará rápido”, dijo en referencia al futuro rol del actual gobernador de New Jersey y ex alcalde de Nueva York, conocido por su política de “tolerancia cero”.

“Trump logró una coalición de hombres blancos que resistió todo lo que les dijeron. Habrá que ver la relación que se genera», comenta Rodriguez Rey.

En tanto, López San Miguel agregó: “Habrá que ver qué consensos logra con los republicanos que fueron críticos con Trump. Hay que esperar para saber si sus ideas de construir un muro en la frontera sur, con México, será una medida o solo fue un slogan de campaña. Qué va a pasar con el NAFTA (North América Free Trade Agreement) que viene desde Bill Clinton y que se lo echó en cara a Hillary durante la campaña, o qué va a hacer con los tratados de libre comercio con Canadá y con México, con los que él se manifestó más en disidencia”.

Además de atender al gabinete que elija el futuro presidente, los especialistas reparan en quienes ocupen la Corte Suprema. Así, Murillo aseguró que no será un tema en el que “Trump va a intentar hacer una diferencia. El nombramiento del juez de la Corte Suprema va a ser para un conservador y esto tendrá consecuencias en temas valóricos”. En la misma línea, López San Miguel sostuvo: “En la Corte Suprema, Trump dijo que tenía como diez candidatos para ese puesto, pero lo que es seguro es que se va a nominar a un conservador”.

Incógnitas para la región

La cautela impera entre los especialistas y los advenedizos retroceden. La figura de Trump se presenta en gran parte como una incógnita. La política exterior del futuro presidente no escapa a la caracterización discriminatoria de su campaña. “En esta región, después de la destitución de Dilma Roussef, Michell Temer se mostró más cercano a Hillary Clinton, al igual que Macri en Argentina, por más que ahora lo felicitan y se acercan a Trump. Tendremos que estar atentos a cómo se reacomoda Estados Unidos con América Latina, algo que no fue un tema de la campaña pero habrá que ver. Por ejemplo, con respecto a Cuba, Trump primero apoyó la política de Obama y dijo que la iba a mejorar y sino que la daría por terminado, con ese estilo de declaraciones que lo caracteriza. También el tema de los tratados de libre comercio con México y Canadá, la Alianza del Pacifico, y eso se podrá empezar a ver cuando sepamos quién integrará la cartera de Hacienda y el Departamento de Estado”, subrayó López San Miguel.

“Hay que esperar para saber si sus ideas de construir un muro en la frontera sur, con México, será una medida o solo fue un slogan de campaña», comenta López San Miguel.

Nahón también planteó un escenario con numerosas X por despejar. “La primera incógnita que vamos a tener que revelar es qué Donald Trump va a gobernar Estados Unidos, ha sido un personaje atípico, muy consistente en su retórica y algunos de sus slogans de campaña, pero también ha sido inconsistente y cambiante en cuanto a sus posiciones, por ejemplo en materia de política exterior. Tendremos que ver qué política exterior termina implementando. Dentro de la política exterior de Estados Unidos, creo que la referida específicamente hacia América Latina ha sido relativamente estable en las últimas administraciones, quizás sea donde menos cambios hubo. Y hay una suerte de política exterior permanente hacia la región y que, a priori, podemos pensar que puede haber cierta continuidad. Si Estados Unidos agudiza el proteccionismo de sus mercados a Argentina le va a resultar aún más difícil penetrar en los mercados norteamericanos y esto puede profundizar el déficit comercial”.

En ese sentido, la ex embajadora cuestionó el apresurado posicionamiento del gobierno local, e incluso su imprudencia: “El gobierno de Macri creo que se comió la curva y no vio que esto era un resultado altamente probable, decidió jugar fuerte a favor de Hillary Clinton, y ahora quedó pedaleando en el aire y va a tener que recomponer esta relación. En política exterior los errores se pagan. Y está claro con el diario de hoy y los resultados que fue un error. Además, Argentina sigue apostando al endeudamiento externo y al libre comercio con esta mirada tan ingenua o cómplice de creer que porque uno abre la puerta de su país se genera bienestar. Hay que estar muy atentos, ser estratégicos e inteligentes y defender el interés nacional siempre”, puntualizó.

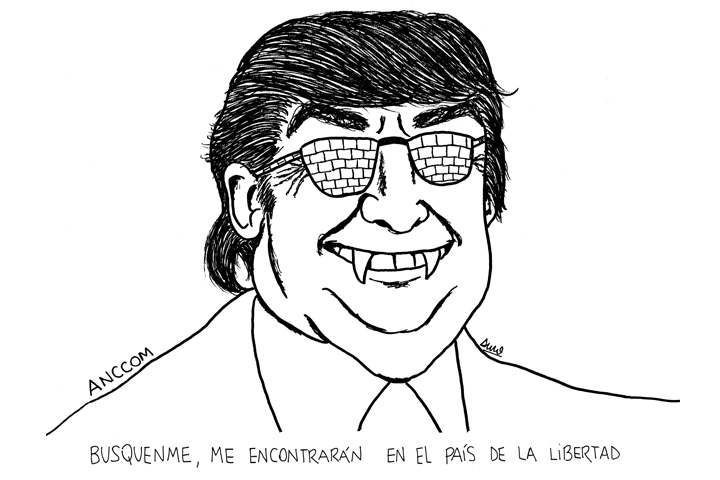

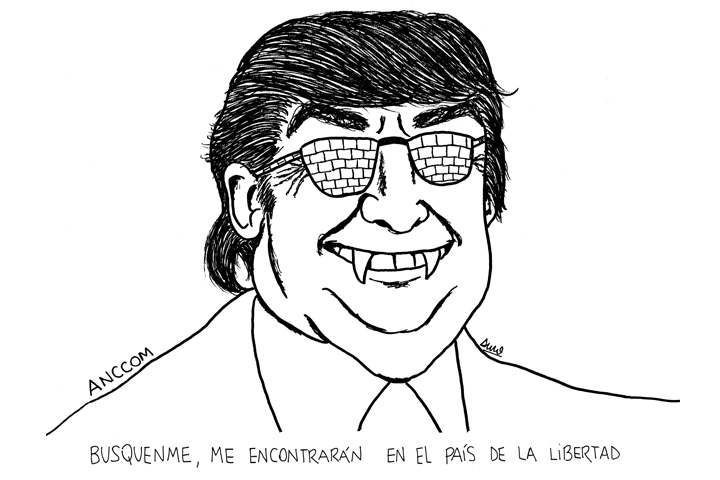

Humor Duro/ Trump

Actualizado 10/11/2016

Nov 9, 2016 | inicio

“Nos ven llegar desfilando con nuestras medias de arco iris y el público, los árbitros, los médicos y hasta algunos rivales empiezan a conocer de qué se trata el proyecto”, arranca Beltrán Horisberger, capitán de los Ciervos Pampas, el equipo que participa de la segunda división del torneo empresarial de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y que lucha contra la homofobia. “Somos un equipo con orientación sexual y de género”, explica el jugador de 24 años que desde marzo lleva la cinta en el brazo.

Ciervos Pampas surge como respuesta a una necesidad entre personas que eran discriminadas directamente por su condición sexual o no podían expresarse libremente en sus clubes. “El hecho de no poder ser nosotros mismos llevó a autoconvocarnos”, asegura Bel, como lo llaman sus compañeros. Pero el proyecto no se queda ahí. “La idea no es generar un espacio clausurado para que las personas puedan participar del rugby libre de homofobia en un solo equipo. Nosotros buscamos interpelar a la comunidad del rugby en general y que el deporte se autorreflexione”, clarifica Horisberger. Y continúa: “Sabemos que los valores del deporte no tienen ninguna relación con esta problemática sino que la sociedad es machista y eso se replica en el rugby, que cuenta con las herramientas para dejar de lado la homofobia. Pero hay que sentarse, hablar y poner el tema sobre la mesa”.

Para ello, los Ciervos Pampas se trazaron un primer objetivo: visibilizar el tema para poder plantear el debate. Con su campaña Rugby Fuera Del Clóset lograron que mucha gente se acercara al equipo, por lo que dejó de ser un problema el número de jugadores estables. Su horizonte es también el éxito deportivo, y, aunque completaron un torneo que los encontró sin victorias -con un punto en 13 partidos-, el proyecto está suficientemente consolidado como para disputar el certamen de principio a fin, otro de los propósitos que se plantearon a comienzos de este año.

Al momento de inscribirse al campeonato empresarial, la URBA no puso ningún reparo. Ni se manifestó sobre la impronta de los Ciervos Pampas, algo que al capitán le gustaría que sucediese. “Muchas veces el discurso es que no importa la orientación sexual de los jugadores que entran a la cancha. Esta postura para nosotros es un poco blanda, porque es invisibilizar y sostener que por defecto todos son heterosexuales a menos que lo aclaremos o lo demostremos con una expresión de género disidente”, afirma Horisberger. Y agrega: “Ser puto tiene una carga cultural. Y además de eso, el rugby excluye no solo a personas de sexualidades diversas sino también a aquellas que no cumplan con la expresión hegemónica de macho viril. Por eso militamos también por un rugby libre de estereotipos”.

El equipo está compuesto por 40 personas, entre las cuales una minoría es heterosexual. Igualmente, el capitán asegura que “sostienen ideológica y políticamente el proyecto como si estuvieran defendiendo una igualdad que los afecta directamente”. Uno de ellos es Santiago Santillán, quien considera que el espacio de los Ciervos Pampas “genera una sensibilización y una empatía muy grande para trabajar y construir” junto a sus a compañeros. Además, cuenta que dentro del plantel también se generan roces y conflictos pero que “son constructivos” y que reflexionar sobre ellos en conjunto permite generar la identidad del equipo. “Cuando la discusión no se da, las cosas se callan y no se construye nada”, afirma el medio scrum de 31 años, antes de empezar el entrenamiento en la Plaza República Oriental del Uruguay, frente a la TV Pública.

Las reacciones de los rivales son disímiles, mas nunca indiferentes. Y sobre esa respuesta es que los Ciervos Pampas proponen una reflexión. “Cuando se ignora algo se invisibiliza y eso es lo que no nos puede pasar”, afirma Santillán. Dentro de la cancha, lo que genera más impacto son sus medias de arco iris. Pero fuera de ella, en el tercer tiempo, ya sin los uniformes, se produce un intercambio “muy interesante” para Horisberger

¿Cómo resulta ese contacto más personal?

Muy divertido. Creo que para los otros equipos ha sido una experiencia cultural más enriquecedora que un tercer tiempo más.

¿En qué se diferencia?

Juntá un grupo de quince putos y quince heteros a comer y tomar birra y te vas a dar cuenta. El contacto persona a persona hace que la gente pueda repensar y hasta cambiar. O al menos se acercan, valoran y tienen una propuesta distinta. Muchos equipos con los que jugamos, los vemos dos o tres semanas después alentando por nosotros. Hay una camaradería muy interesante. El mundo del rugby genera eso también.

En sintonía, otro integrante del plantel, Gustavo Colombo, aporta: “Muchos rivales se han sentido muy cómodos y han formado parte de nuestra campaña de lucha contra la homofobia”. Además, el subcapitán de 36 años asegura que “la impronta del equipo trasciende al ámbito deportivo” debido a que su intención es mandar un mensaje “a nivel social”. “No tenemos que sentirnos limitados a causa de que seamos diferentes. Al contrario, nuestra diferencia es nuestro fuerte”, concluye quien, ante la ausencia con aviso del entrenador, comanda el entrenamiento.

El proyecto se propone autodestructivo: “La idea es que Ciervos Pampas en un futuro no exista, porque los putos van a poder jugar en donde se les dé la gana y compartir su sexualidad abiertamente, sin que sea una problemática”, sintetiza Santillán. Y le pasa la pelota final a Horisberger: “Ciervos Pampas intenta ser un faro para otros clubes demostrando que trabajando y reflexionando, un equipo de rugby libre de homofobia puede ser mucho más que eso y transformar el deporte”.

Institucionalmente, la URBA depende de la UAR (Unión Argentina de Rugby) que a su vez articula con la International Gay Rugby (IGR), entidad que nuclea a todos los equipos en el mundo. Si bien aún no hay políticas claras de manejo de la diversidad sexual, ya se dio la patada inicial.

Actualizada 09/11/2016

Nov 9, 2016 | inicio

Laura tiene 25 años, vive en Floresta y está en el último año de la licenciatura en Fonoaudiología, en la Facultad de Medicina de la UBA. “En abril del año pasado confirmé que estaba embarazada. Me cuidaba con pastillas anticonceptivas pero ese mes no las pude conseguir y la persona con la que estaba era muy reacia a usar preservativo. Me costaba incluso decirle que no, a la hora de tener relaciones sexuales”, se anima a contar. Esta joven profesional, que trabaja atendiendo niños, recuerda que hubo un encuentro en particular que resultó riesgoso y tomó la pastilla del día después a las pocas horas, pero no tuvo éxito. Si bien Laura opina que, abortar o no, debe ser una decisión estrictamente de la mujer, cuando lo confirmó recibió el acompañamiento de la persona con la que salía, de su mamá y de amigas. “Desde el principio estaba muy segura, porque yo tengo un gran deseo de ser madre, pero quiero ser madre de forma responsable, más adelante. Yo no tengo las condiciones económicas para afrontar un hijo y sentí que quería priorizar mi carrera y mis proyectos, porque también canto y toco la guitarra”, explica.

Tener un hijo, con la frustración de una madre que ve truncadas sus aspiraciones, era algo que no cuadraba con su deseo de maternidad. Laura no tenía mucha información sobre qué hacer, pero su tía había abortado tiempo atrás con una médica, por planificación familiar, y recurrió, junto a su mamá, a la misma persona. Después, cuenta, prefirió correr a su familia del tema porque sintió que era un proceso exclusivo de ella y su pareja: “Le llevé la ecografía a esta médica, y solo por la consulta nos cobró $500. Enseguida recomendó el legrado, que costaba arriba de $20.000. Juntar ese dinero implicaba un esfuerzo muy importante para toda la familia”. Laura quería ver otras opciones y muchas personas le comentaban que ese raspaje era muy invasivo, pero la médica afirmaba que se trataba del método más efectivo y la asustaba con que, en cambio, el Misoprostol era peligroso. “Mi mamá estaba muy de acuerdo con esa médica, por su superioridad como profesional. A mí me resultaba sospechoso que planteara un solo método posible y no me diera la opción de elegir”. Finalmente, a través de una amiga, Laura se contactó con la Red de Socorristas: “Me atendió Rosa, el nombre simbólico que toma cualquiera de las chicas que contesta por whatsApp. Me invitaron a un local partidario y ahí pude charlar con dos militantes que eran divinas”. De esa forma, empezaba a obtener información y opciones: “Me detallaron sobre todos los métodos, el legrado no lo recomendaban para nada, en cambio sí se inclinaban por la opción de aborto con pastillas de Misoprostol, que es muy seguro y una puede hacerlo sin recurrir a un médico. También me hablaron del método AMEU (aspiración manual endouterina), que fue el que elegí hacerme”. El AMEU es el método que se utiliza en países de Latinoamérica donde el aborto es legal, como Cuba por ejemplo, y puede realizarse hasta la semana doce de embarazo sin complicación. “Lo elegí porque siempre terminaba prefiriendo estar en manos de alguien que yo sintiera que supiera, necesitaba la figura de un médico”. Las militantes le pasaron el contacto y tuvo una primera entrevista en un consultorio en la Ciudad de Buenos Aires. Vieron su ecografía y le informaron otra vez sobre las opciones: Misoprostol y AMEU –la elegida-, que costaba $2.000.

Para Laura fue muy valioso que le dijeran que si no podía pagarlo, se lo realizaban igual. “Me contuvieron un montón y derribé fantasmas sobre la carga de culpa, me trataron super bien. El día que aborté me pusieron la música que yo quería escuchar, me invitaron un café antes”. Sin embargo, no todo salió como le habían dicho: “Me dijeron que duraba cinco minutos, pero la realidad es que dura mucho más, me aseguraron que no dolía, pero la realidad es que duele un montón, mientras te lo hacen y después también. Sólo me dieron un calmante, no tuve anestesia”. Era tal el dolor, que no pudieron terminarle la intervención y hubo que completar el aborto con dos pastillas de Misoprostol por vía oral. “Pero -afirma Laura- al día siguiente ya me sentía bien”. En un principio, el dolor fue interpretado por ella como un momento karmático, necesario para lavar la culpa, pero hoy siente que fue una experiencia más en su vida y que realizó lo correcto: “Lo que hice fue también en favor de la vida”, plantea. Poder desdramatizarlo fue clave: “Yo tuve suerte, el trato de estos médicos fue muy bueno y después hablamos sobre métodos de anticoncepción, pero en ningún momento me juzgaron”. La clandestinidad no le fue gratuita de todas formas: no pudo pedir un día libre en el trabajo para reponerse, ni contarle a nadie que estaba embarazada, más allá de su círculo íntimo, todos elementos que intervinieron moralmente en su subjetividad. “Me gustaría que todos los métodos de aborto fueran legales y accesibles y que cada mujer pueda elegir el que más cómodo le resulta”, opina.

A partir de esta experiencia, Laura comenzó a reflexionar en su propia formación profesional, recibida desde la Facultad de Medicina, a la que denomina “totalmente anti aborto”. “En deontología se lo plantea como antiético porque sólo se considera el derecho a la vida del feto. Hablar de esto plantea mucha incomodidad, el ambiente en Medicina es muy conservador”, observa. Para Laura las ciencias médicas imponen una mirada bastante deshumanizante, que no toma en cuenta a la persona en su integridad biopsicosocial, sino como un ser segmentado: “Es un modelo paternalista y patologizante, que no plantea al profesional como un orientador, sino que impone poder sobre el otro, justamente porque no considera al sujeto, paciente, como aquel capaz de decidir sobre su propia salud”, explica.

Violencias, clandestinidad y culpa

Antonella tiene 32 años, vive en Villa Urquiza y es docente de nivel primario. Su primer aborto fue en 2004 y el segundo un año después. “La primera vez, la decisión fue rápida. Había estado de novia muy poco tiempo, nos peleamos y el test me dio positivo. No tenía ganas de ser madre en ese momento y menos con esa persona, así que lo decidí fácilmente. Me afectaba ese discurso culpabilizante de que es una vida y la idea de sentir que interrumpía el rumbo que estaba tomando mi cuerpo”, explica. Sin embargo, su mamá la apoyó y le contó que ella misma había abortado varias veces y que su abuela también. La madre tenía el dato de que el Misoprostol, comercializado con el nombre de Oxaprost, servía como método abortivo. Pero en la farmacia, en vez de venderle la caja completa, sólo le vendieron dos pastillas y en ese momento no encontró la información de que eran necesarios doce comprimidos. Tras fallar, recurrió a su ginecóloga, quien le dio el teléfono de un médico que hacía abortos. “Me explicó que iba a ser mediante el método de aspiración y que me costaba $3.000. Yo estaba terminando de estudiar para maestra y sólo daba clases particulares, así que lo pagó mitad mi mamá y mitad el pibe con el que salía”, detalla. Durante la intervención en un departamento clandestino, Antonella estuvo todo el tiempo dormida debido al anestésico que recibió. A sus 20 años no sabía del riesgo de usar preservativo sólo sobre el final del acto sexual. “No tenía conciencia sobre el líquido preseminal, nunca había recibido mucha información sobre anticoncepción, ni en el colegio ni en mi familia”.

La segunda vez de Antonella fue bastante más traumática: “Sentía que la vida quería que yo fuera madre, pero a la vez no era mi deseo”. Durante los dos embarazos vivió maltrato durante los chequeos: “La primera vez en el laboratorio, antes de darme el papel, me preguntaron qué quería escuchar y ante mi silencio me contestaron que me quedara tranquila, que no estaba embarazada. Pero la realidad era que todos los valores en sangre indicaban que sí y tuve que re-chequearlo con un contacto que era bioquímico. La segunda vez, durante la ecografía, el tipo que me la hacía usaba la frase: ‘Bueno mami’, todo el tiempo, mientras se burlaba de mi cara de susto”. Y otra vez, en una farmacia estafaron a su mamá, vendiéndole sólo cuatro pastillas de Misoprostol, que no le ocasionaron el aborto. También su pareja resultó violenta: “El tipo con el que salía me maltrató por haberlas ingerido sin consultarle, siendo su ‘hijo’ lo que llevaba dentro. Propuso vernos al día siguiente, pero no apareció nunca. Lo vi una vez más, discutimos y me cagó a trompadas mientras me gritaba que me jodiera por puta”. Una amiga le consiguió un contacto. “Me dijo que trabajaba en el Hospital Fernández y que trajera la ecografía. El problema de la clandestinidad es que una sólo puede confiar en lo que te dicen, vas y ponés tu cuerpo en un lugar que es trucho”, concluye. Ambos momentos los vivió como una pesadilla: “Quería que todo terminara ya, me veía envuelta en una situación que quería resolver, empezaba a sentir registros distintos en mi cuerpo que se oponían a lo que sentía”. Hoy Antonella reflexiona que si el aborto fuera legal y estuviera correctamente asociado con la salud y el deseo físico y psíquico, la experiencia sería totalmente otra. Con los años lo pudo significar de otra manera: “Entró el feminismo en mi vida, el conocer cada vez más personas que abortaban y el poder socializarlo. Por la clandestinidad y el estigma, la situación genera culpa, miedo y vergüenza, pero hablarlo desactiva todo eso”.

“Si hubiera podido hacerlo en un lugar seguro…”

“Ni bien me enteré que estaba embarazada, supe que no lo quería tener. Por el momento de mi vida, por la relación en la que estaba. Yo no me veía criando un pibe a esa edad, no estaba dentro de mis planes”, explica Miranda, quien abortó en 1992 cuando tenía 17 años y estaba en quinto año del colegio. Afortunadamente, esta percepción era compartida con el chico con el que salía y ambos estuvieron de acuerdo en la decisión de abortar. Hoy, a sus 41 años, esta profesora de inglés recuerda que cuando confirmó el embarazo con un análisis de sangre y una ecografía esperaba encontrar asistencia de su médico ginecólogo: “Pero cuando veíamos que no aparecía ninguna soga, nadie que nos guiara, recurrimos a la madre de mi novio, quien era cardióloga y entre sus tantos contactos en el área médica, conocía a alguien que hacía abortos. Yo no quería que mis padres supieran, así que fue esta mujer la que me acompañó con el pre-quirúrgico, pagó los 800 pesos-dólares (era la época del uno a uno) y nos llevó el día que lo hicimos”. Sin una entrevista previa o conversación con quien iba a realizárselo, llegó directamente para abortar a un “departamentucho”, en el límite entre Beccar y Victoria, donde hacían abortos mediante la técnica LIU (legrado uterino instrumental). Su disponibilidad para apropiarse de lo que pasaba era mínima: “Yo estaba en manos de esta mujer, sin saber qué método iban a usar, ni cómo iba a ser. Ahora me empiezo a dar cuenta, mientras lo cuento, que debo haber estado medio atontada, porque quería resolverlo, pero me sentía perdida”, expresa. En su imaginario adolescente, Miranda creía que iba a encontrar en la sala de espera a todas chicas de su edad. Sin embargo, la sorprendió ver muchas mujeres de todas las edades y situaciones. Había algunas que se notaba por su cuerpo que ya habían sido madres, las había de más de veinte, pero también de más de treinta. Al llegar su turno, el médico que la recibió le dio anestesia total y como excepción, por ser colegas, la madre de su novio de entonces pudo permanecer dentro. Despertar fue un momento especialmente traumático: “Yo estaba en un lugar oscuro, me desperté gritando, pidiendo que viniera el chico con el que salía. Fue una situación tensa, la asistente me pedía que me calmara porque iba a asustar a las otras mujeres que esperaban y supongo que además temían que pudiera haber alguna denuncia”. Después de su aborto, Miranda atravesó una depresión y el alejamiento de sus compañeras del secundario: “Perdí mi amistad con muchas chicas, porque no entendían qué era lo que me pasaba y yo estaba en otro plano emocional y en una revolución interna que era también física. Posteriormente atravesó un momento, que ella define como “una culpa judeo-cristiana” y le costó tiempo elaborar la experiencia. A sus 24 años, su cuerpo comenzó a manifestar una endometriosis, que posteriormente desencadenó en una falla ovárica temprana. “¿Habré desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser madre biológica?”, fue el pensamiento que tuvo cuando supo que ya no podía tener hijos. Entre algunas preguntas que rondaron en su cabeza sobre su condición de salud posterior, aparecen acciones como empujar un auto y otros esfuerzos físicos desmedidos que hizo a propósito para perder el embarazo, cuando aún no disponía del dato para abortar con un médico. La clandestinidad fue su mayor peso: “Tranquilamente me puedo imaginar una experiencia totalmente diferente si hubiera podido hacerlo abiertamente y en un lugar seguro”. Algunas cosas siente que no han cambiado para nada desde su adolescencia, hasta su actualidad: “La educación sexual en mi época era una mierda y es igual ahora, la empresa que se encarga de dar la charla de educación sexual es Johnson &Johnson y es más que nada para publicitar sus productos. Hoy tenemos una Ley de Educación Sexual Integral, pero en la práctica no termina siendo muy abordada desde ninguna asignatura. A más de 20 años de haber abortado y de atravesar muchas sensaciones en relación con su salud reproductiva y con la clandestinidad, Miranda siente que hizo una evolución personal, que con el tiempo le permitió reivindicar la certeza: “Entendí que el valor de lo que yo había decidido estaba ahí, en no haber dudado nunca, en saber que yo no quería tener un hijo en ese momento. “La culpa, la angustia y las dudas vienen de afuera”, señala.

Tres casos diferentes, que permiten observar algunas coincidencias: la indefensión de la mujer ante la desinformación, la clandestinidad, el negocio y la culpa, pero también la reflexión a posteriori, luego de atravesar el dolor y poder contar sus experiencias.

Actualizada 09/11/2016

Nov 9, 2016 | inicio

En mayo de este año, el Grupo Octubre -encabezado por el secretario general del gremio de los trabajadores de edificios, Víctor Santa María- presentó su fusión con el diario Página/12. Desde entonces, los trabajadores mantienen un conflicto paritario con la empresa, que ofreció aplicar un aumento del 24,9% anual, sin otorgar ningún bono a los trabajadores, una cifra que está casi 20 puntos por debajo la inflación. Por esta razón, desde la semana pasada y hasta este miércoles la publicación salió sin firmas como señal de protesta.

El secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Tato Dondero, denuncia que la cifra del aumento fue impuesta por la cámara de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), entidad que “no representa los intereses de los trabajadores de prensa”. Como contrapartida, el personal Página/12 exige un salario digno. Diego Martínez, delegado de la comisión interna del diario y redactor en la sección política, manifestó en diálogo con ANCCOM, que “el Grupo Octubre no da respuestas” y “que ha apelado por tercera vez al Ministerio de Trabajo, en donde el jefe de esa cartera, Jorge Triaca, volvió a dictar la conciliación obligatoria”. Para Martínez, “la conciliación planchó el reclamo” porque “el abogado que representa a la empresa, en la mesa de negociación con el Ministro y los representantes de los trabajadores, sigue sin ofrecer nada”. El Grupo Octubre tampoco dio ninguna respuesta ante la requisitoria de este medio para dialogar sobre el tema.

Este miércoles, termina la tercera semana de la última conciliación obligatoria dictada el mes anterior, y el Grupo Octubre se mantiene firme en su postura de darle a los trabajadores un 27% de aumento a cobrarse en cuotas durante trece meses, lo que anualizado da solo un 24,9% de incremento. Mientras tanto, los trabajadores de Página/12 publicaron una edición paródica del diario titulada “Caras y Caretas”. Los empleados subrayan que, además del titular del Grupo Octubre, Santa María es Secretario de estadísticas en la CGT. “Reclama para su gremio lo que en su empresa no aplica”, dicen los delegados del diario en referencia al acuerdo paritario firmado por SUTERH, donde se detalla un 27,5 % de aumento hasta noviembre de este año, fecha fijada para la reapertura de paritarias. Por eso, como novedosa acción de protesta a la que denominaron Reporterazo, periodistas y administrativos decidieron baldear las veredas “para ver si Santa María registra que somos trabajadores”.

Actualizado 09/11/2016