Ago 21, 2021 | Géneros, Novedades

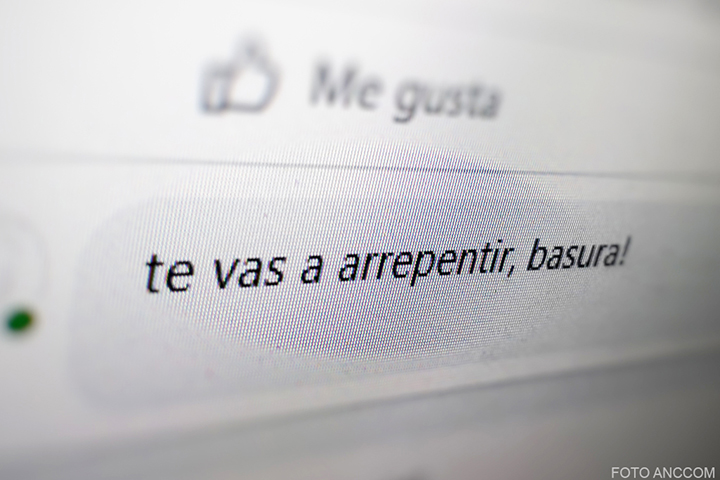

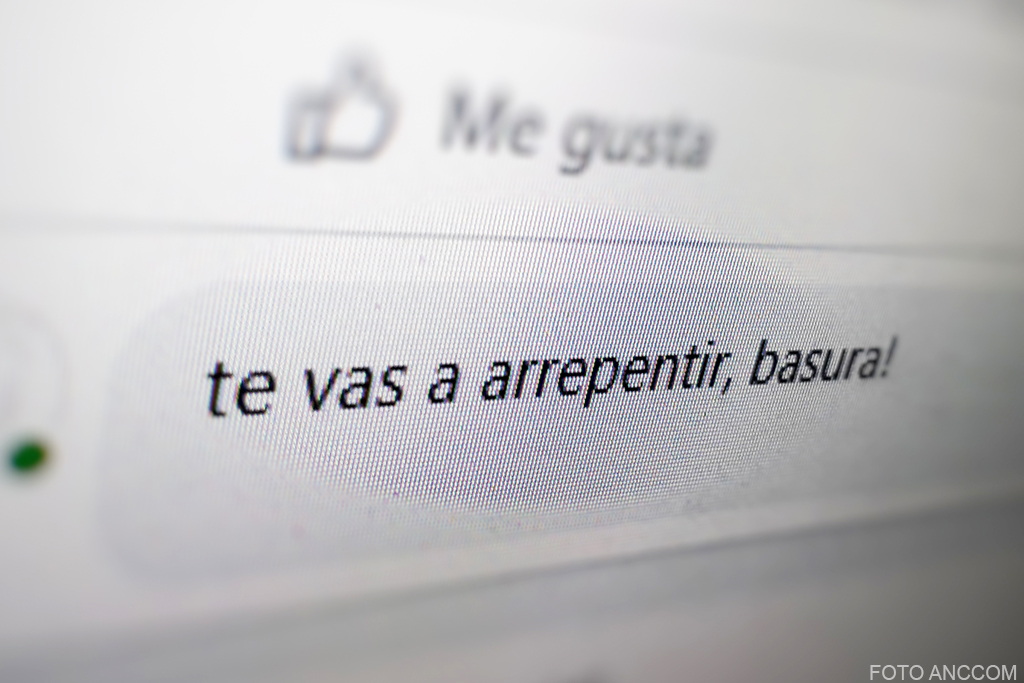

La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.

Claudia Piñeiro.

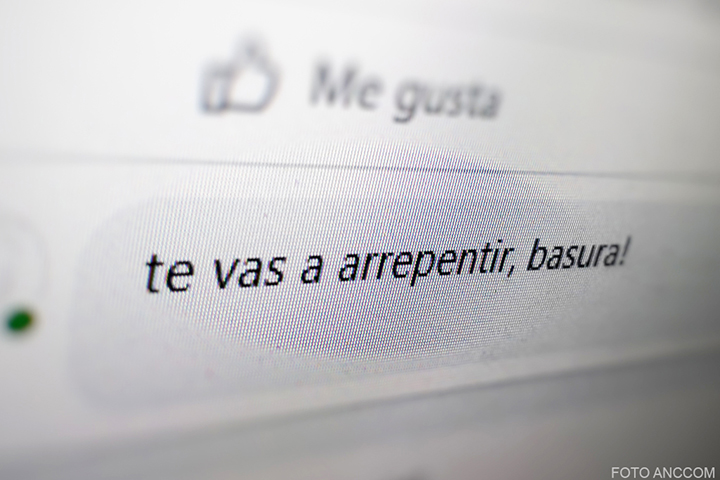

La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.

En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.

Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.

Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.

Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.

Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.

El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.

Hackear al mensajero

Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.

Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.

Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.

Un problema regional

Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.

Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.

“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.

Jul 29, 2021 | Géneros

El miércoles 21 de julio Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en reconocer identidades no binarias mediante el Decreto presidencial N°476/21 que admite la posibilidad de poner en el DNI y pasaporte la nomenclatura “X” por fuera del binomio masculino y femenino.

El miércoles 21 de julio Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en reconocer identidades no binarias mediante el Decreto presidencial N°476/21 que admite la posibilidad de poner en el DNI y pasaporte la nomenclatura “X” por fuera del binomio masculino y femenino.

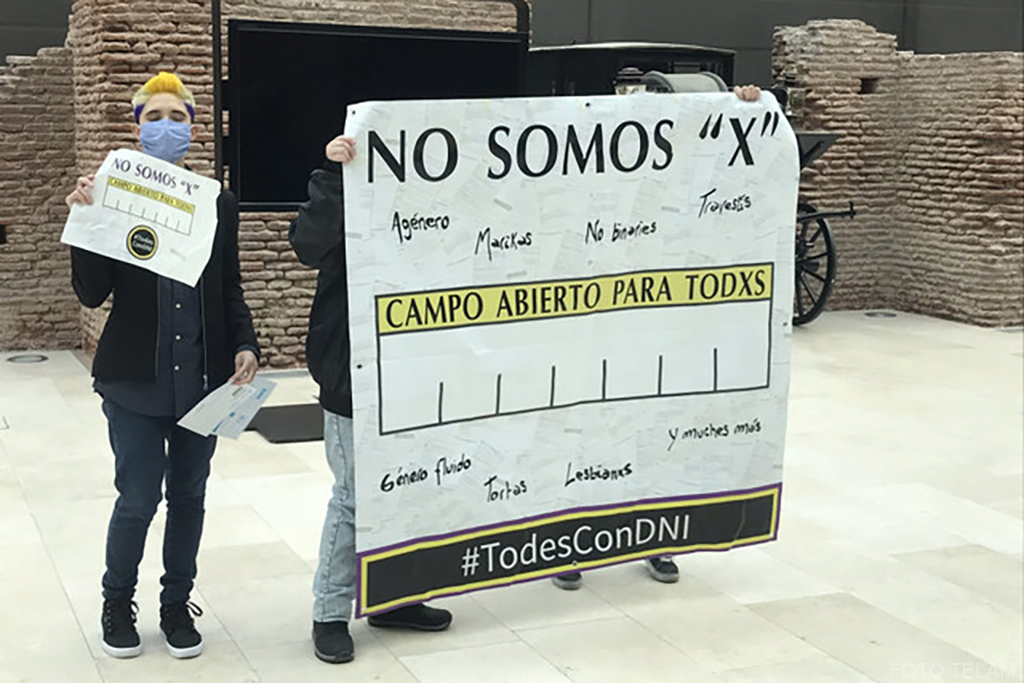

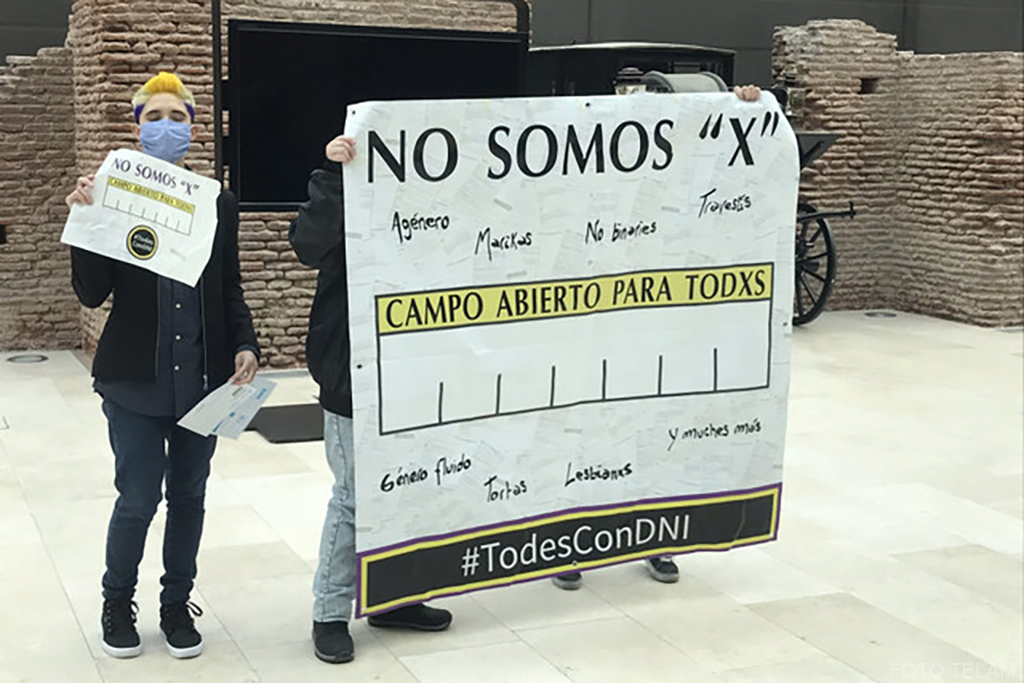

Ese mismo día Valentine, integrante del colectivo Todes con DNI, recibió su nueva identificación y en el acto apareció con una remera que rezaba la consigna “No todxs somos X”, levantada por la organización. A la par, su compañere Florián manifestó públicamente: “Somos travestis, lesbianas, marikas, no binaries también, agénero, no somos una X. Mi sentimiento interno no es una X, y lo quiero dejar bien claro”.

El proyecto Todes con DNI propone que se incluya un campo abierto a completar por cada persona según su género autopercibido. En diálogo con ANCCOM, Valentine contó: “Todes con DNI surge de varias luchas, si bien en 2020 se consolidó el nombre actual, no tenemos un único punto de partida, y estamos en constante construcción, sobre la base de ser horizontales y escuchar todas las voces. Le damos mucha importancia a tener debates para considerar las experiencias de cada persona desde sus circunstancias de vida, ya que lo vemos como la única forma de construir una línea interseccional, que contemple las configuraciones y dificultades que resultan de, por ejemplo, ser migrante, vivir en diferentes territorios, o tener personas a cargo, por nombrar algunas”.

«Tener mi identidad no binaria en mi DNI me llenaría de orgullo después de tantos años de tener que mentir pero también me expondría a sufrir violencias de parte de las instituciones, de la policía, de potenciales empleadores», dice Sileo.

El debate por la nueva medida se desprende de la Ley de Identidad de Género que se encuentra en vigencia en el país desde 2012. Al definir el género a partir de la autopercepción, las identidades no binarias fueron avaladas desde el plano legal. Sin embargo, esto no se vio reflejado en la práctica. Desde 2019, varias personas no binarias denunciaron problemas para realizar el trámite frente al RENAPER. Alba Rueda, subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, explicó que la categoría pretende dar una respuesta jurídica antes que identitaria.

La iniciativa fue, también, recibida con emoción por parte de otros miembros de la comunidad LGTBIQ. Sasa Testa, militante transfeminista, se mostró feliz con la medida en sus redes sociales: “Hay momentos en los que la emoción te deja sin palabras. Hoy es un día de esos. Tenemos un Estado presente, que se hace eco de nuestras problemáticas. Tenemos un Estado que tomó la decisión política de garantizar nuestro derecho humano a la identidad no binaria”.

“Somos travestis, lesbianas, marikas, no binaries también, agénero, no somos una X. Mi sentimiento interno no es una X, y lo quiero dejar bien claro”, dijo Valentine.

Por su parte, Rocío Sileo, traductore públique (UMSA) y editore en el portal Escritura Feminista, lo considera un avance “aunque se quede corta si la comparamos con el estado actual del debate dentro de la comunidad enebé”. En este sentido, explicó para ANCCOM: “El decreto no es el punto final, es solo una meta intermedia que alcanzamos. Tiene cosas para criticar y cosas para celebrar. Hubiera preferido, por ejemplo, que el detalle de qué representa la X en términos identitarios usara las palabras que la comunidad reclama (como agénero, lesbiana y más) pero el hecho de que no proponga una lista cerrada, que exprese ‘cualquier acepción con que pudiera identificarse la persona’, nos permite seguir explorando el universo gigantesco que es el género sin limitaciones en lo legal como no hay limitaciones en lo humano”.

La medida contempla también las capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia, para que se aplique en condiciones de “respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género”. Sobre esto también se abrió una pregunta en la comunidad, si tener una X en el DNI podría constituir un motivo de violencia institucional. Sileo amplía acerca de cambiar el documento: “Me encantaría hacerlo, sin embargo, no puedo negar que me da un poco de miedo. Tener mi identidad no binaria expresada en mi DNI me llenaría de orgullo después de tantos años de tener que mentir cada vez que marcaba la casilla de género pero también me expondría a sufrir violencias de parte de las instituciones, de la policía, de potenciales empleadores, de cualquier persona con autoridad sobre mí que decida que por ser trans valgo menos o hay algo malo en mí”.

El decreto justifica la utilización de la X para adecuarse a ciertos estándares internacionales, como el Documento Nº 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El decreto justifica la utilización de la X para adecuarse a ciertos estándares internacionales, como el Documento Nº 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que contiene el detalle de las “especificaciones físicas y técnicas para la seguridad e integridad de los documentos de viaje de lectura mecánica en el cual se indica que la zona reservada al “sexo” es obligatorio completarla, y que ello debe realizarse con las letras “F” para femenino, “M” para masculino o “X” en caso indefinido o cuando no se especifique”.

Más allá de los cuestionamientos que apuntan a que la X no contempla todas las identidades que engloba el término paraguas “no binarie”, también hubo una crítica a la falta de debate de la medida con les involucrades. A pesar de esto el poeta Marico Carmona, reconoce que en lo repentino de la medida hay un hecho histórico: “la apertura del debate hacia toda la sociedad”.

Jul 28, 2021 | Géneros, Novedades

La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.

La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.

Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana.

Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.

Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.

Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental.

En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44.

Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.

Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.

Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”.

Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.

Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.

Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”. Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades.

“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.

“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.

Jul 21, 2021 | Géneros, Novedades

¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.

¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.

“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.

“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.

Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.

Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.

La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.

Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.

Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos. Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.

Jul 7, 2021 | Géneros, Novedades

María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes de la causa judicial más antigua de abuso sexual infantil que se investiga en la Argentina, y cuya resolución podría marcar un antecedente histórico en cuanto a este delito, dado que se aplicaría la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Los abusos denunciados fueron perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.

Hoy Rosalía tiene 47 años, dos hijos y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, asistiendo a víctimas de violencias. Belén tiene 39 años, es profesora de Lengua y Literatura, militante por la Educación Sexual Integral (ESI) y cantante de Che-Lelé, una banda musical para las infancias. Ambas son referentes de Al Fin Justicia, una organización no gubernamental en la que asesoran y acompañan a familiares y sobrevivientes de abusos en la infancia.

“Si bien el proceso hasta llegar acá fue un tsunami y nos movilizó muchísimo, somos privilegiadas por poder acceder a esta instancia en la justicia”, aseguró Belén en diálogo con ANCCOM y agregó que este juicio “marcará un precedente muy importante en una provincia que tiene una cantidad enorme de casos y una pobreza extrema, lo cual limita mucho el acceso a la justicia”.

Por su parte, Rosalía expresó que el abuso en la infancia es “un delito del patriarcado y del silencio, que se encubre y está completamente naturalizado” y añadió que es necesario que todos los agentes de justicia “tengan perspectiva, que nos escuchen y estudien cuáles son las características particulares de este delito porque si no nunca van a condenar a nadie: por incomprensión. La justicia debe dejar de revictimizarnos y debe ser realmente reparadora”.

“Si bien el proceso fue un tsunami, somos privilegiadas por poder acceder a la justicia”, aseguró Belén Duet.

Un delito invisibilizado por la impunidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos contra la integridad en la infancia. A diferencia de maltratos físicos, en los que existe la posibilidad de ver las lesiones, detectar que un niño fue o está siendo víctima de abusos contra su integridad depende de escucharlo con atención para dar cuenta de esto, ya que su descripción es generalmente lo más importante y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso arremetido en su contra.

En este sentido, Rosalía manifestó que “una prueba fundamental es el perito psiquiátrico, porque los traumas quedan en nuestras psiquis y los arrastramos para toda la vida. Nosotras somos la prueba de lo que aconteció”.

La gran mayoría de los casos de abusos no son detectados ni denunciados. Según el ex magistrado Carlos Rozanski, sólo se llega a denunciar el 10% de los abusos infantiles que ocurren en Argentina y, de mil abusos, 999 quedan impunes. No en vano es considerado ampliamente como “el delito más impune de la Tierra”.

Según datos oficiales, por un lado, en Argentina el 63% de los casos se producen en el ámbito familiar de los niños, lo cual supone un primer obstáculo para la detección de lo que ocurre. Por otro lado, “muchas veces se trata de personas de la escena pública, como nuestro caso, en los que por más que las pruebas sean contundentes, se mira para otro lado”, explicó Belén.

Los niños y niñas que sufrieron abusos contra su integridad en la infancia llegan a demorar años en poder entender y contar lo que ocurrió ya que suelen experimentar un trauma peculiar en el que se entremezcla el miedo, la culpa y la vergüenza, y que incluso se potencia con el tiempo, cuando la consciencia es mayor.

“Yo sabía que no lo podía contar, sentía que lo tenía que cargar sola porque en algún punto pensaba que era mi culpa”, narró Rosalía, quien sólo pudo contárselo a su pareja, ya siendo una adulta. Recién en 2013, en el velorio de su padre, Rosalía colapsó al ver llegar a la hermana de su padre, Noemí Alvarado, y su marido -ambos denunciados por los abusos- y terminó contando todo lo acontecido a sus familiares, incluida su madre, que no lo supo hasta entonces. A partir de ahí, inició una incansable búsqueda de justicia, motivada por el deseo de que “esto no le pase a nadie más, porque es un horror”.

“La ESI no evita los abusos, ya que las niñeces no tienen herramientas reales para defenderse» dice Duet.

Belén, por su parte, había hablado desde muy chica, cuando su madre lo advirtió después de una serie de situaciones que le llamaron la atención, entre ellas una advertencia que le hizo llegar una maestra de la niña. Actualmente, Belén es docente y militante de la ESI, a la cual destacó como instrumento educador y visibilizante, «preventivo en tanto alerta». Sin embargo, aclaró que “la ESI no detiene la vulnerabilidad de un niño frente al poder del adulto, y tampoco reemplaza a la justicia, ya que ésta es la que impone la ley”.

Recién en 2013, cuando ambas se encontraron en la misma situación, Belén viajó a Chaco para reunirse con Rosalía. “Nuestro encuentro fue muy importante porque le dio un marco de verdad. Una de las culpas más fuertes que se siente es la de la imaginación, porque incluso cuando ya está la certeza de que las cosas sucedieron, aún así sentimos culpa y nos preguntamos la validez de nuestros recuerdos”, expresó Belén.

Una vez roto el silencio pudieron denunciar su padecimiento, pero se encontraron con la prescripción del delito. Esto cambió en 2015, con la reforma de la ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que establece que la prescripción se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos. La normativa dio pie a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores.

“Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”, señala Duet.

Un caso histórico

El juicio de Belén y Rosalía comenzó en Chaco el 31 de mayo pasado y esta semana se desarrollarán nuevas audiencias, con más testimonios. Con respecto al proceso, relataron que si bien haber llegado a un juicio es superador, también revive “un montón de dolores y el sentimiento de culpa, ya que muchas veces quieren saber cosas muy puntillosas, sin considerar que son momentos que se mezclan, fogonazos, diversas situaciones reiteradas a lo largo de los años”.

Sin embargo, “siempre hay algunos recuerdos que son muy nítidos”, contó Belén y continuó: “Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”. Por su parte, Rosalía agregó que toda la vida sintió “cosas en el cuerpo y en la mente, mucho miedo a todo, ataques de pánico, no poder pasar -aún hoy- por determinados lugares”.

A partir de estos hechos, Noemí Alvarado, de 80 años y tía de Rosalía, está acusada de ser «participe necesaria de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora», explicó Nahir Badur, la abogada que está llevando la causa de las sobrevivientes. En el caso de Belén, la acusación contra Alvarado es «por corrupción de menores en calidad de autora».

La abogada aseguró que ellas persiguen “una sentencia condenatoria, que puede ser una medida privativa de la libertad pero dentro de los parámetros de lo que sería una prisión domiciliaria, por la edad”. El proceso está a cargo de la Cámara Tercera en lo Criminal, integrada por Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, de quienes depende este fallo que ya es y puede ser aún más histórico.

Por último, ambas sobrevivientes concluyeron que quieren que “esta persona sea condenada, porque abusó y corrompió niños, pero lo más importante a resaltar es que este delito, que era del horror y del silencio, pasó a ser una lucha colectiva y eso es fundamental. Queremos que nuestra historia trascienda, que esta condena nos sirva y se replique en todas las situaciones”, para que, al fin, haya justicia.

Jul 7, 2021 | Géneros, Novedades

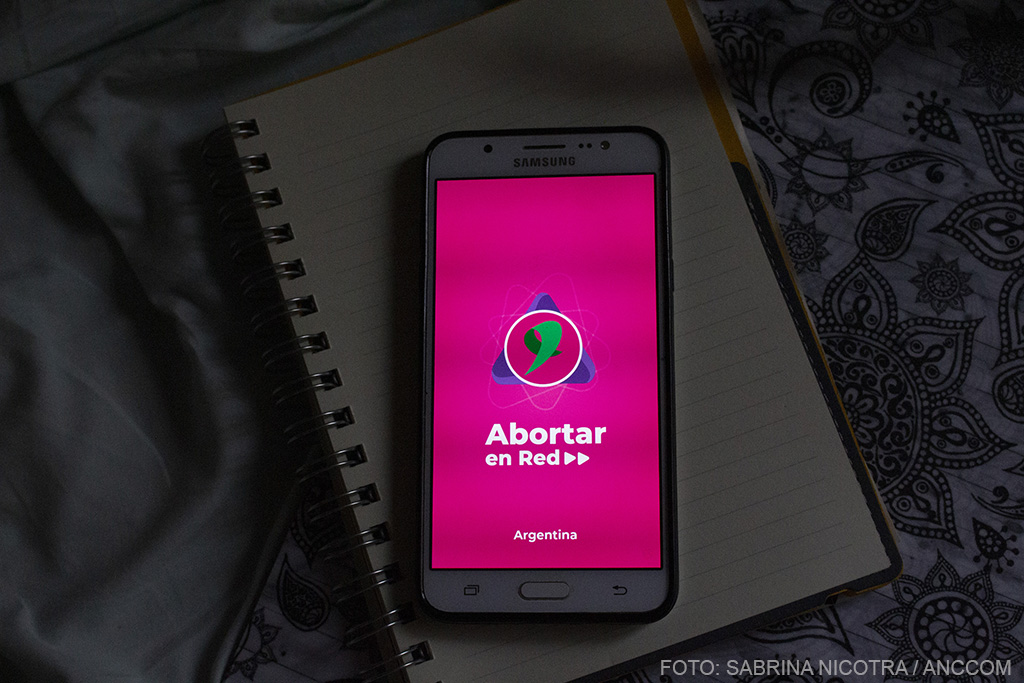

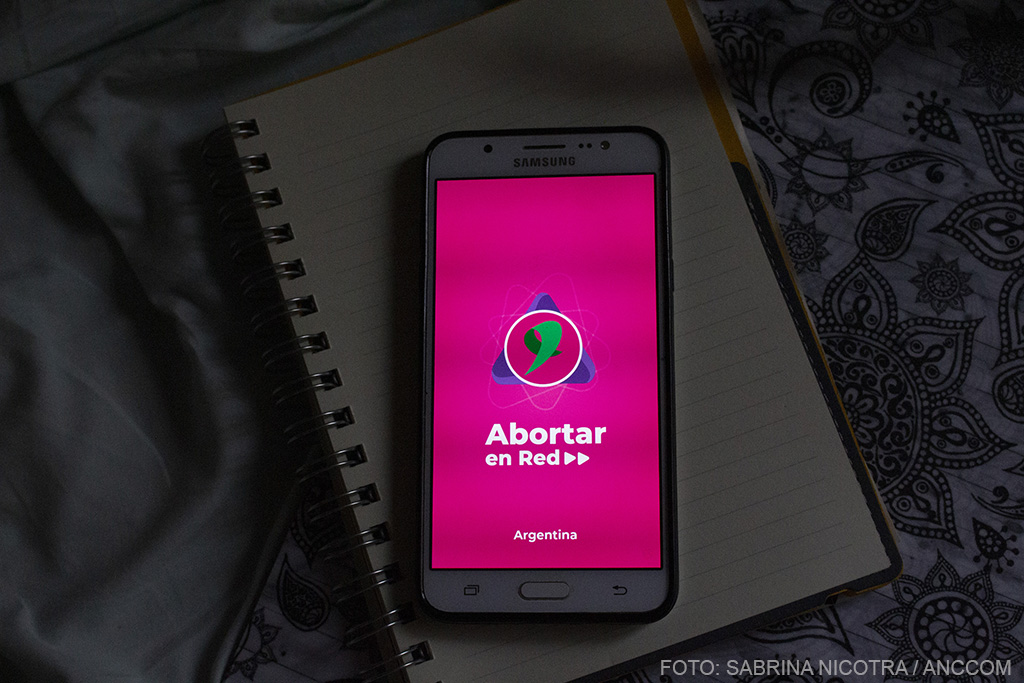

Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.

Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.

Abortar en Red cuenta con cinco secciones en su inicio tales como: “¿Quiénes somos?”, “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?”, “Cálculo de edad gestacional”, “Te acompañamos” y “Preguntas Frecuentes”. Todas las pestañas se encuentran disponibles -una vez descargada la aplicación- sin la necesidad de uso de datos o wi-fi a excepción de la pestaña “¿Dónde encontrarnos?” que se actualiza periódicamente.

Paula Schwartzman es médica generalista y forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir desde hace cuatro años y medio. Señala que la idea de la aplicación Abortar en Red surgió el año pasado en contexto pandémico: “Se empezó a gestionar en el mes de agosto debido a que empezamos a detectar y darnos cuenta que las formas de comunicación cambiaron y empezaron a ser virtuales. Esto surgió en una de las reuniones que hacemos habitualmente con toda la Red de Profesionales a nivel nacional”, explica.

La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.

La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.

En la pestaña “¿Quiénes Somos?” la Red se presenta como quienes trabajan por el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Asumimos el compromiso de acompañar y respetar las decisiones de vida de las personas y nos capacitamos para brindar información clara, precisa y libre de prejuicios”. Schwartzman considera que es importante el desarrollo y la implementación de la aplicación para los profesionales como para todas las personas que la utilicen porque “es una herramienta que genera accesibilidad a las personas que quieran interrumpir voluntariamente un embarazo a nivel nacional, en todo el territorio argentino, de manera segura y oportuna”, asegura.

La sección “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?” es la única que necesita conexión a red o wi-fi ya que es actualizada constantemente sobre todos los equipos de salud, que están en todo el país y garantizan el acceso al aborto. “Las personas que quieran interrumpir un embarazo pueden contactarse con el lugar más cercano a su domicilio para poder acceder a un equipo que garantice las interrupciones voluntarias del embarazo”, afirma Schwartzman y la considera como una de las secciones más relevantes de la aplicación.

El “Cálculo de Edad Gestacional” es una herramienta que facilita conocer las semanas que tiene un embarazo. Con una seguidilla de preguntas, tales como “¿confirmaste el embarazo con una ecografía?, ¿confirmaste el embarazo con análisis clínicos?, fechas de menstruación, uso de métodos anticonceptivos, entre otras, se llega a una aproximación, en donde recomendarán o no la realización de alguna ecografía para confirmar edad gestacional. Bernabó considera que dentro de la aplicación podría tenerse a consideración los recursos de cada lugar: “Un tema pendiente en el sistema de salud público, que es un tema básico y parece casi ridículo, son las ecografías. En el Tornú estamos sin ecografista -por Covid-19- y en el CESAC no tenemos ecografista ni ahora aparato, con lo cual tener el recurso de lo que tiene cada centro de salud o cada dispositivo es importante”.

Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”.

Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”.

Si bien el objetivo de la aplicación es acompañar en las decisiones de interrupción del embarazo y ofrecer una mayor accesibilidad a la información la idea no es reemplazar la atención por equipos de salud: “El objetivo es que sea una herramienta más de acompañamiento, pero que no reemplace la atención por equipos de interrupción voluntaria del embarazo”, afirma Schwartzman.

La aplicación fue lanzada el pasado viernes 28 de mayo en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como así también, el día en donde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir cumplió seis años de su creación. “Recién se lanzó la aplicación y estamos en modo de evaluación-prueba, seguramente analicemos agregar nuevas secciones. Por el momento no surgieron nuevas ideas, pero seguramente luego agreguemos el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazo por obras sociales y prepagas”, adelanta Schwartzman.

Abortar en Red es gratuita y por el momento sólo se encuentra disponible para dispositivos Android. Se está trabajando en su versión para iOS, pero aún no se encuentra disponible. Dentro de la aplicación encontrarán también las distintas redes sociales de la Red de Profesionales, como así también su web para cualquier consulta o inquietud.

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.