Ago 16, 2017 | Culturas

Los ojos se cierran y se baila con el resto de los sentidos. Con los perfumes de la pista y la pareja, con la interpretación del contacto en el pecho, con la mano en la espalda, con el tiempo marcado en los oídos y en los brazos. Al bailar el tiempo se suspende en un movimiento. Una caricia enérgica en la espalda agradece la pieza. No se dice nada, solo se sintió.

“Tango queer es el estilo que da lugar al intercambio de roles, las reglas de género acá no corren”, explica Mayra Lucio, antropóloga social e investigadora de corporalidad y sexualidad. En la milonga tradicional, el varón saca a bailar, mediante el cabezazo al aire, y marca los pasos. Elige a la mujer por sus cualidades de baile pero también por su belleza. A ella le cabe la posibilidad de rechazar la propuesta, aunque está mal visto negarse. “La mujer es admirada, deseada, pero luego va a casa y sigue haciendo las cosas de su hogar”, sostiene Mayra Lucio, en referencia al machismo característico de la “cultura tanguera”.

En las clases de tango que se dictan en el Club Pemier las reglas de género no corren.

A partir de 2001, una oleada feminista irrumpió en las milongas under y aparecieron variaciones. El cambio de roles, una de ellas, comenzó como un ejercicio teórico dentro de las clases de tango y hoy es un símbolo y una práctica. En los últimos años, se ha ido “naturalizando” bailar entre personas del mismo género y se han abierto puertas para la negociación y la improvisación. Dividirse los cuatro tangos dentro de una tanda y hasta guiar tres pasos cada uno dentro de la misma pieza, son dos opciones. “Estos cambios rompen con lo establecido, se desarma el sentido que estaba dado”, señala Mayra Lucio.

Falta de apoyo

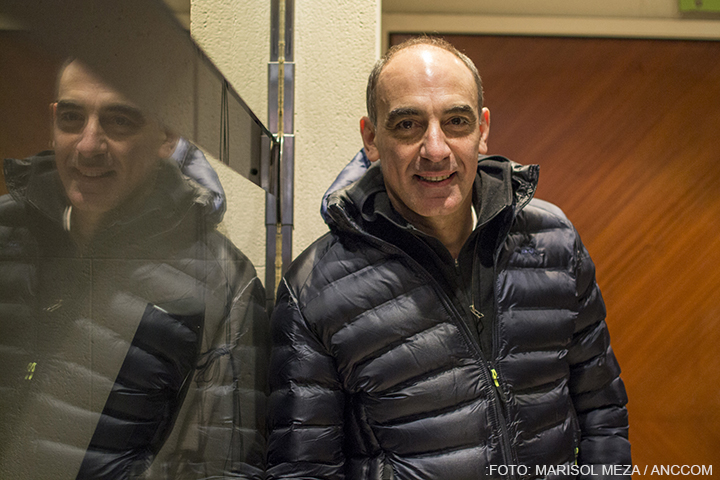

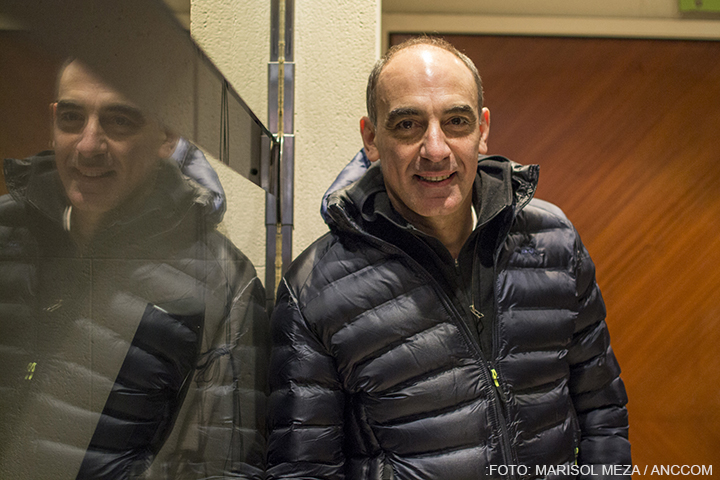

En el Club Premier funciona El Amague, “escuela de tango estilo milonguero”. Su director, Manuel González, además bailarín y profesor, afirma: “Ahora en los centros culturales, como antes en los clubes de barrio, el tango logra la unión, la comunicación, el arte, el abrazo, la música, la poesía. Acá la gente siente, piensa, se expresa, canta”.

“El estilo milonguero es el más sentido, genuino y musical, el que es producto de una transformación real y no un invento, como otros. Nació de una necesidad. Cuando no había lugar en las milongas comenzaron a acercarse y se encontraron los pechos. Es una transmisión, musicalidad y sensibilidad diferente. No hubo vuelta atrás”, cuenta González, para quien los estilos visuales, los más comerciales, se banalizan: “Si te estás mostrando, no te estás comunicando ni con los demás ni con tu pareja, sólo te estás luciendo. Este producto se vendió a Europa, a los japoneses y encima nos lo venden a nosotros. En cambio, el milonguero se caga en los demás, lo importante es la pareja”, opina.

“Ahora en los centros culturales, como antes en los clubes de barrio, el tango logra la unión, la comunicación, el arte, el abrazo, la música, la poesía».

La rosa en la boca, las medias de red, los festivales de la Ciudad, eso no es tango para González, que se queja de la falta de apoyo del Gobierno porteño: “Que te ayuden a la difusión, que los músicos tengan una buena remuneración, nada de eso pasa. ¿Habilitaciones de condiciones edilicias, un matafuego, salida de emergencia? ¡Obvio que sí! ¿Pero habilitar como milonga o como práctica? Es como que me pidas que tenga una habilitación para reírme”. Son numerosas las milongas clausuradas en la era PRO en Buenos Aires, por eso unas cuantas funcionan a escondidas.

“El tango te cambia la vida para bien. Dejás de tener esa actitud absorbida por el laburo. El tanguero sabe que va a vivir cosas maravillosas y se permite cambiar los horarios por un momento único. No importa de dónde vengas o qué estudios tengas, acá somos todos milongueros y ahí surge magia”, dice González y se despide para ir a la pista.

Para uno de los organizadores del club, los festivales de la Ciudad no son tango.

“¿Bailás?”

Suena un violín y le da color a las luces apagadas. Se suma un bandoneón, un piano, dos violines, tres bandoneones… Ya suenan todos y la oscuridad se va. Poco a poco van desapareciendo en un tiempo marcado, el sonido se duerme en su silencio… hasta que irrumpe la orquesta, todos juntos, iluminando los oídos de los presentes.

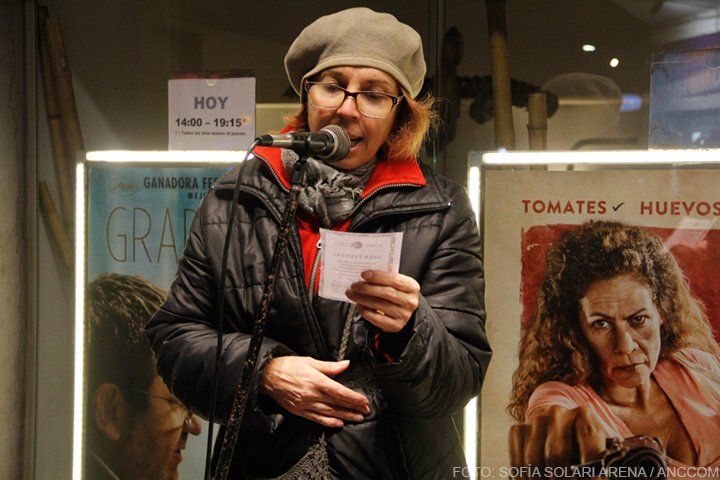

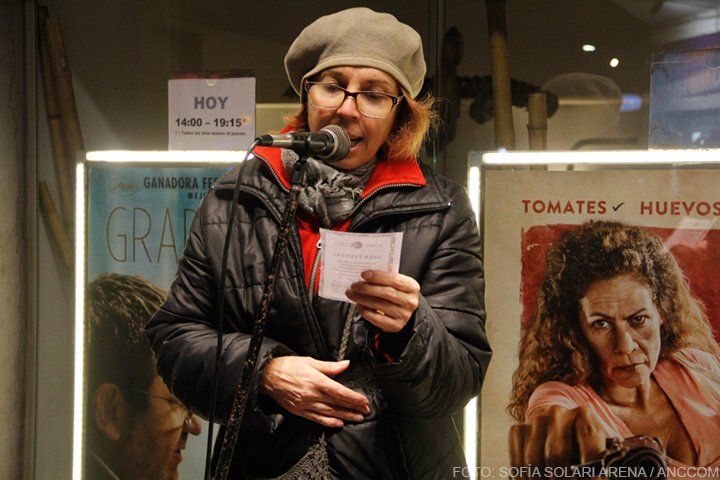

Bandoneonista y director de orquesta, Federico Boffi asevera que “el tango es un lente por donde se ven las relaciones, la belleza de la ciudad, las distintas realidades, las cosas que tenemos los porteños como el café o los modos de hablar”. Para él hay dos caminos posibles, “lo que el mercado te pide o lo que a vos te llena”: “Conozco colegas que tocan y escriben lo que no les gusta porque comen del tango. Yo puedo elegir con quién y dónde toco. Pero eso de ´ser libre y hago lo que me canta´, no es así tampoco. Yo quiero tocar para alguien, eso es un límite, pero no económico”, remarca.

Boffi le resta importancia a la falta de apoyo del Gobierno de la Ciudad porque considera que arte y política van de la mano: “El gran dolor es que la guita no llega, por eso la lucha artística no se puede separar de cuestiones políticas, porque justamente empieza y se forma con actividades de militancia: la cultura viene a romper lo establecido en la sociedad”. Para él, el tango for export es un claro ejemplo de un producto construido para hacer dinero que deja sin lugar a otras expresiones.

El director de la orquesta, Federico Boffi, entiende que lucha artística no se puede separar de cuestiones políticas.

Defensor de la presencia de los músicos en la milonga, Boffi se desanima cuando le preguntan si lo que hace es bailable. “El tema es que no todo se baila igual, ¡Hay un violín, flaco, no podés estar tirando patadas! ¡Sentí la música!”, exclama. Aunque también reconoce que cuando fue director de una orquesta, había cosas que le costaba explicar desde la música pero sí podía desde el baile, con un gesto corporal. “La nota es una sola, pero yo necesitaba que con el violín se haga otra, y ahí tenía que bailar”, recuerda. “El baile es un viaje donde uno debe subirse y dejarse llevar. Es un juego comprometido con la pasión –expresa Boffi con los ojos cerrados–: es un lugar de escape, de resguardo. Uno se pierde en ese abrazo, en ese cariño”, dice abrazando al aire.

Yo no sé si es prohibido / si no tiene perdón / si me lleva al abismo / solo sé que es amor, suena ahora en la pista, y entonces, con “Pecado” de fondo, una chica le pregunta a otra: “¿Bailás?”. La elegida sonríe y responde: “Sí, ¿pero sabés llevar?”

«El tanguero sabe que va a vivir cosas maravillosas y se permite cambiar los horarios por un momento único», dice González.

A partir de 2001, una oleada feminista irrumpió en las milongas under y aparecieron variaciones.

Actualizado 16/8/2017

Ago 8, 2017 | Culturas

El teatro es una oportunidad de comunicación colectiva. Y esto es exactamente lo que ocurre los lunes en el Multiteatro de la calle Corrientes con la nueva temporada de Teatro por la Identidad (TXI), el “brazo artístico” de Abuelas de Plaza de Mayo que desde el año 2000 difunde la búsqueda de los nietos apropiados por la última dictadura. Durante agosto, con entrada gratuita, TXI presenta la quinta edición del ciclo de micromonólogos Idénticos y a sus protagonistas –directores, dramaturgos, técnicos, actores, productores– los sigue movilizando la misma causa que hace 17 años: actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad.

Doce actores en escena construyen personajes que, a través de distintas temáticas, hablan de la identidad. La elección del nombre, Idénticos, no es azarosa. “Idénticamente solos, el actor con su identidad; él y su personaje, iguales”, expresa Cristina Fridman, miembro de la comisión organizadora de TXI. Su compañera Eugenia Levin agrega: “Idénticos los de arriba del escenario con los de abajo”. Cada personaje es habitado por diferentes textos poéticos, conmovedores y particulares, que transitan la historia argentina.

“Participar en TXI es una decisión de vida, una militancia. Ser actriz no es sólo hacer televisión sino que también es un compromiso ideológico y político. Por eso la decisión de acompañar a Abuelas, de trabajar por la Memoria, Verdad y Justicia. El arte es política y es una herramienta de transformación”, afirma Melina Petriella, en diálogo con ANCCOM, quien en su monólogo encarna a la hija de un genocida y, como el resto de sus compañeros, al finalizar, dice su nombre real y concluye: “Puedo decirlo porque sé quién soy”. Tan simple y preciso.

«El arte es política y es una herramienta de transformación”, afirmó la actriz Melina Petriella.

“TXI nos permite reconectar con quiénes somos. No solo como individuos sino como colectivo social. En las crisis nos ponemos más de acuerdo para elaborar estrategias que nos permitan salir a flote, funciona más el conjunto que la individualidad. O negamos lo que somos, o lo mostramos”, opina el director Pablo D’Elia. “Este es un espacio necesario –subraya el actor Martin Slipak–. No solo para los que lo hacemos sino para el público. Por algo viene tanta gente y por algo estalló de una manera tan grande que fue necesario continuar y plantear el nuevo ciclo”.

“Lo hacemos con mucho compromiso artístico. Y algo más grande, desde lo que sabemos hacer, que es comprometernos con nuestra historia social. En una ciudad donde el sector independiente no está apoyado desde el Estado, el teatro subsiste”, afirma la actriz Lorena Vega y, antes de ingresar a su camarín, su colega Mauricio Dayub destaca entusiasmado: “Argentina es uno de los países más importantes a nivel teatral. El teatro es una herramienta hermosa”.

“Argentina es uno de los países más importantes a nivel teatral. El teatro es una herramienta hermosa”, comentó el actor Mauricio Dayub.

Entre los actores participantes puede mencionarse también a Agustina Cabo, María José Gabin, Juan Palomino y Mario Alarcón. Además de Paola Barrientos, Luis Ziembrowski, Eugenia Guerty, Gimena Riestra y Martín Slipak. El plantel de directores también es numeroso. Entre muchos otros lo integran: Daniel Veronese, Mauricio Kartún, Arturo Bonín y María Onetto. A ellos se suman los músicos en vivo: Cuatro Vientos, Babel Orquesta, Esteban Morgado y Dolores Solá. Y, por supuesto, la presencia de Abuelas y nietos restituidos, quienes dan su testimonio de vida al concluir el espectáculo. Antes de cada función, un artista lee una carta de bienvenida. Este año participan Daddy Brieva, Lidia Borda, Malena Dalessio, Daniel Fanego, Luis Machín, Miguel Ángel Rodríguez y Julia Zenko.

Según los miembros de TXI, las Abuelas pidieron que haya humor en los textos elegidos, ya que “tragedia hemos tenido suficiente en nuestra historia”. “El humor es sanador. Una manera de mirar el mundo, lejos de lo solemne, que trae otro aire, sin desatender que estamos hablando de lo que nos pasa”, reflexiona Lorena Vega. Para la directora y actriz Monina Bonelli “el humor es la herramienta privilegiada de la comunicación. Un cómico es el mejor trágico, trabaja con la irreverencia, con lo que no se puede decir. La risa empatiza, acerca, con inteligencia”, remarca.

“Que este ciclo ocurra en una sala comercial acerca a públicos que no son los que ya conocen la temática. El gesto de Rotemberg de poner el teatro es loable”, sostiene Bonelli, en referencia al Multiteatro que los aloja desde el año pasado. Mientras tanto, en el escenario, destellan lúcidas palabras y sutiles actuaciones. Los espectadores aplauden de pie. El lema del cierre queda grabado en sus corazones: “La memoria tratada como puente para fortalecer el presente, pero por sobre todo, para construir un futuro mejor”. Hasta el próximo abrazo.

Actualizado 08/08/2017.

Ago 2, 2017 | Culturas, inicio

Niños y jóvenes vestidos con túnicas hasta los pies, bufandas de colores, pelucas, cicatrices de rayo pintadas en la frente. Cualquiera que no conozca el “mundo mágico” miraría raro a esta gente esperando a entrar en una escuela, pero en el barrio de Once ya están acostumbrados y saben de qué se trata.

La Magic Meeting es una celebración anual de homenaje a Harry Potter producida por amantes de la saga para fans como ellos, los llamados potterheads. Funciona hace seis años y cada vez suma más seguidores.

El Colegio San José, la actual sede, ya les queda chico a los más de ocho mil participantes de la última edición que pagaron entre 120 y 150 pesos para no perderse el evento. Se realiza siempre el fin de semana previo al cumpleaños del famoso mago y de su creadora, J.K. Rowling, el 31 de julio.

Al pasar por la gran puerta que da al salón, el visitante ya se siente inmerso en el castillo de la ficción, escondido en algún lugar de Escocia. El ambiente está decorado con los banderines de las cuatro casas de Hogwarts y con velas flotantes de utilería.

La Magic Meeting es una celebración anual de homenaje a Harry Potter producida por amantes de la saga para fans como ellos, los llamados potterheads.

La reunión mezcla diversas iniciativas: una feria; la zona Hogsmeade, donde se puede comprar merchandising y además tomar un espumante vaso de cerveza de manteca; concursos varios, shows y juegos. No faltan los stands de libros -como los de las editoriales Kel y SBS- y de comida, vegana incluida.

Se respira un espíritu de unión. Muchos de los que aman el mundo de Harry Potter, mayormente de Buenos Aires y el conurbano, comparten juntos un fin de semana y replican este sentimiento en las redes sociales bajo la etiqueta #SomosHogwarts.

La organización corre por cuenta de FanCon Producciones, que también se encarga de otros encuentros relacionados con la literatura juvenil, los videojuegos y los cómics. Maira Martínez, cerebro principal de la movida, cuenta: “Cuando terminó la última película [de Potter] y ya no había más libros, hubo un vacío. Yo sentía al fan dormido y dije: ‘Es el momento ideal para levantar un poco’. Y así creamos la Magic Meeting”.

“Empezó como algo chiquito y con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande. No solamente por nuestro trabajo sino porque los fans encontraron un lugar donde se sienten bien. Y hoy tenemos esta Magic Meeting de dos días donde casi no se puede ni caminar”, añade Santiago Cúneo, conductor del evento, entre risas.

Cada asistente pertenece a una casa dentro de la escuela mágica, una suerte de familia de fantasía: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. A lo largo de las dos jornadas van ganando o perdiendo puntos y al final se anuncia al ganador.

Las pociones, en el mundo de Harry Potter sirven para curar, hechizar, o envenenar. Son creadas haciendo uso de la magia.

Hay formas de sumar: la decoración de la sala común de la casa; las buenas acciones hacia otros participantes; los concursos de cosplay en los que la gente se disfraza de personajes; distintas trivias; la asistencia a las clases y hasta exámenes. El vencedor se lleva “la copa de las casas”, una competición que tiene su correlato en la saga escrita por J.K. Rowling.

Cada edición de la Magic Meeting es temática. Este año, aprovechando que el 26 de junio se cumplieron veinte años de la salida del primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, todo el sábado giró en torno a eso y los participantes más afortunados pudieron encontrarse con la mítica piedra.

Al día siguiente, la consigna pasó al último libro, Las Reliquias de la muerte, del cual se cumplieron diez años de su publicación el día 21 de julio. Por ello el encuentro se hizo más oscuro, incluso se desarrolló una batalla entre “mortífagos”, seguidores del tenebroso Voldemort, y la Orden del Fénix, los magos que luchan contra el mal, con una graciosa coreografía y la canción “24K Magic”, de Bruno Mars, de fondo.

El público de la Magic Meeting es variado, en su mayoría jóvenes entre 20 y 30 años. Joan (22) y Antonella (26) son de Rosario y cuentan que allá entraron a un equipo de quidditch (el deporte más popular de la comunidad mágica). “Ahí nos enteramos de esto y ahora venimos todos los años”, coinciden.

También hay familias: niños pequeños, madres y padres acompañando a sus hijos, tíos y abuelos, como Laura, una fan que trajo a sus dos chicos y a una sobrina. Para ellos hay salas especiales, los Kinder Hogwarts, mientras que para los muggles -“personas no mágicas”-, hay disponibles diarios, revistas, videos con el detrás de escena de las películas, sets para sacarse fotos y la sala de menesteres, con videojuegos y juegos de mesa como el ajedrez mágico. Otra opción son los tatuajes temporales con elementos de la saga y, para los enamorados que se animan, casarse legalmente en el mundo mágico frente a un ministro.

Personaje Peeves, un poltergeist de Hogwarts.

Muchos asistentes se preparan tiempo antes para la reunión. Estudian para las trivias y los exámenes, arman con dedicación los decorados de la sala común de sus casas; diseñan y elaboran sus disfraces para los concursos de cosplay. A los mejores, cuando termina la exhibición, todo el mundo les pide una foto. Por los pasillos del colegio caminan Severus Snape, el propio Harry, Dumbledore, Hagrid…

“Hay gente que trabaja desde el año anterior. Todo el tiempo estamos pensando cosas para la Magic. El profesor de Criaturas Mágicas, por ejemplo, tiene que crear los animales”, explica Cúneo.

Igual que en Hogwarts, se pueden seguir varias asignaturas: Defensa contra las artes oscuras, Pociones, Runas antiguas. Agustina Serrano, quien personifica a la profesora de Historia de la Magia, comenta: “El equipo se mete realmente en el papel del personaje. Yo preparo mi clase con lo que sé de historia en general y con lo que puedo sacar del universo de Harry Potter”.

El sábado a la noche se presentó The Weird Sisters, la banda favorita de los potterheads, que imita a la que aparece en la cuarta película, Harry Potter y el cáliz de fuego, y que cantan eufóricos, en inglés, mientras todos bailan, ¿podés bailar como un hipogrifo?

El domingo fue el turno de Elendil, un cuarteto de cuerdas que interpretó una selección de la banda sonora de cada película y que dejó al público boquiabierto. La copa de las casas, este año, fue para Ravenclaw, que no ganaba desde 2015. El guardarropa del lugar estuvo a cargo de una agrupación proteccionista que rescata, cuida y brinda en adopción a perros y gatos en situación de calle, por lo que lo recaudado fue para ellos.

Como cierre, más descontracturado, tocaron Los tumberos de Azkaban (en referencia a la prisión mágica), quienes hicieron covers de “Duraznito”, “Laura”, “La mano de Dios” y hasta “Despacito”, pero con letras relacionadas al universo de Harry Potter. La despedida fue con una reversión de Pibe Cantina: “Che pibe Potter / ¿de qué te la das? / dale guachín / venite pa’ Azkaban”, con todos cantando al unísono, bailando y riendo, hasta que la próxima Magic los vuelva a reunir.

Actualizada 02/08/2017

Jul 25, 2017 | Culturas

Cielo anaranjado de atardecer. Veredas con edificios antiguos de interés municipal y un pasado glorioso. Bicicletas estacionadas, sin cadena, en alguna esquina. Bares y chocolaterías que cerraron para la siesta. Con este ritmo tranquilo y más de 45.000 habitantes, recibe la ciudad de Tres Arroyos a sus turistas. Sin embargo, sus calles no son particularmente silenciosas. Para algunos es la ciudad del candombe, una localidad formadora de músicos. Para otros, el escenario de la Fiesta del Trigo, un motivo para celebrar que tienen los habitantes de la pampa húmeda. La Plaza San Martín suele ser testigo de batucadas y tambores que suenan al presentar festivales, ferias, shows y los más diversos eventos culturales. Así ocurrió esta vez con Performance, presentación de la Red de Danza en el marco del IV Festival Latinoamericano de Teatro (FLT), organizado por el Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT). A lo largo de cinco días –del 19 al 23 de julio- nueve compañías de todo el continente presentaron en las salas de esta ciudad del sur bonaerense sus puestas en escena, entremezcladas con homenajes, debates y conferencias.

EL FLT es un festival itinerante que ya cruzó varias ciudades, entre ellas Pilar (Argentina), Santiago de Chile y Pachuca (México). El movimiento constante es su cualidad excluyente. “El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura. Abrir oportunidades por fuera de los centros neurálgicos”.

El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma que procura fomentar el intercambio internacional de experiencias teatrales entre creadores, instituciones y organizaciones vinculadas a las artes escénicas del continente. “Proponemos pensar y repensar las artes en general y pensarnos a nosotros en búsqueda de una identidad cultural latinoamericana” remata Molina, entusiasmado.

“Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales», dijo Virginia Goicoechea, directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo que se asociaron formando redes que entretejen actividades diferentes y que están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia. Para este festival, también se abrieron las puertas a compañías y elencos de España, Portugal, Bolivia, y Uruguay.

La agenda del festival realizado en Tres Arroyos incluyó talleres y actividades de reflexión, clínicas internacionales, actividades artísticas y obras de teatro, atravesadas todas por una mirada social que insiste –con firmeza- en la inclusión. “Todas las obras tienen relación con el teatro político. Así como lo planteaban Piscator o Brecht. Pensamos que el teatro aporta a la transformación social”, opina Molina. En concordancia con su pensamiento, las propuestas estéticas estuvieron atravesadas por la memoria, la migración y las fronteras en el caso de la Compañía Migrants (Islas Baleares), o por el cuerpo femenino y los debates de género en las puestas del Grupo Dos Dois (Brasil). Mientras tanto, la militancia cultural y el lenguaje absurdo aparecieron reflejados en el trabajo del Bombín Teatro (Argentina), así como el lugar del Estado en el mundo del arte fue abordado por el Grupo Caníbal (Argentina). La Compañía Bobina (México), a su vez, se ocupó en las tablas de violencia hacia la diversidad sexual.

La actividad teatral tresarroyense viene creciendo de manera sostenida desde hace muchos años. La construcción del Teatro Municipal hizo posible que más artistas pudieran mostrar su arte en el escenario. La iniciativa correspondió a un grupo de mujeres – liderado por Marina Villanueva- que en 1997 conformó la Asociación de Amigos del Teatro Municipal y le pidió al intendente que no demuela el mercado local para construir en su lugar una sala teatral. Al enterarse de este impulso, el productor Carlos Rottemberg decidió dar el empujón final a esta tropa amiga del teatro y en el 2008 se logró inaugurar la sala. Por eso, no fue azarosa la elección de este espacio como sede del festival.

No obstante, la movida teatral recorrió también edificios, salones y hoteles. Entre ellos se encuentran el Club Español, la Sociedad Francesa con 122 años de antigüedad, y el “Hotel Plaza”, ubicado cerca del centro, lugar donde se hospedaron, en tiempos añejos, celebridades como Gardel, la actriz Malvina Pastorino y el Príncipe Bernardo de Holanda, entre otras figuras visibles. Los 150 participantes del festival también transitaron otros espacios que están emergiendo para transformarse en anclas culturales fuertes, como el Centro Cultural La Estación, al lado de las vías de un tren que ya no pasa, un área cuidada especialmente para la actividad artística local. Allí se llevó a cabo el homenaje al reconocido actor Ricardo Listorti.

El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura.

El crítico Jorge Dubatti abrió el ciclo de conferencias. Habló sobre una nueva formación de espectadores, y el rol del público en la valoración y apreciación del hecho escénico. Lo siguió Daniel Franco, quien abrió el debate acerca de la comunicación cultural. En los intercambios surgió la necesidad de desarmar el concepto de cultura como un generador de espectáculos sin contenido, volver a los talleres de arte como centros de recuperación, cambiar la óptica neoliberal e individualista y abordar el concepto de comunidad a través del otro como potencial aliado. “Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales. Creo que si buscamos cosas en forma más asociativa y cooperativa, con un equipo sólido que acompañe al gestor independiente desde el Estado, podremos llegar mucho más lejos regionalmente. No creo en las direcciones de Cultura como ventanas asistencialistas, sino en las direcciones de Cultura que promueven, apoyan, generan y que juntos van solidificando proyectos”, expresa orgullosa Virginia Goicoechea, Directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Un lugar donde te saludan al pasar y no es Penny Lane. Un artista que al entrar es aplaudido con fuerza. Algunos que se fueron a vivir a otro país y volvieron para revalorizar su territorio de origen. Un lugar donde lo local se planta frente a lo global, no como una contradicción, sino como un estímulo que permite avanzar en conjunto. Tres Arroyos fue testigo y motor de esta decisión. “Es admirable la seriedad, la responsabilidad y el compromiso con el que organizaron todo. Lo que apostaban valía la pena y le pusieron el cuerpo y el alma, entonces bienvenido sean los festivales con estas características y ojalá podamos hacer muchos más”, cuenta la funcionaria, mientras camina con frío, abrigada con una bufanda.

El próximo FLT será el año que viene en Chile. La cultura brilla en todos lados, en un cine, en un niño, en un libro o en un teatro. Lo dijo León Gieco y los rostros sonrientes que cerraron con un asado el evento.

El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo y están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia.

Actualizada 26/07/2017

Jul 13, 2017 | Culturas

El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema. La fecha fue establecida por sus dueños al enterarse, a principio de junio, de que el INCAA no renovará el convenio que mantenía con ellos por la utilización de las tres salas ubicadas en Salta 1620, a pocas cuadras de la Estación Constitución. Sus precios populares (la entrada cuesta 15 pesos) y su emplazamiento en un barrio con bajos recursos y grandes carencias, permiten el acceso al mundo cinematográfico de los sectores de la población más postergados. Además, el complejo funciona como un gran difusor de películas de autor y de cine nacional, que no encuentran lugar en el circuito comercial. Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática y a organizarse en asambleas. Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival desde las 15 con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto. Todavía no obtuvieron respuestas esperanzadoras de parte de las autoridades del INCAA, pero ellos continúan en la defensa de un derecho impostergable: el acceso a la cultura.

Ante el despojo de un espacio tan valioso para el barrio, los vecinos comenzaron a autoconvocarse todos los miércoles en la puerta del cine para visibilizar la problemática.

***

Aunque todavía no las 18:30, ya es de noche en la alborotada intersección de las calles Salta y Juan de Garay. Un grupo de personas comienza a desplegar pancartas, pegar carteles, enchufar equipos y armar la mesa donde se juntarán las firmas. Algunos curiosos miran sin detener su marcha vertiginosa en esa hora pico. Otros se detienen, preguntan, adhieren al reclamo y firman. “Tenemos un hermoso cine en Constitución, conózcalo. No permitamos que nos lo quiten. Reaccionemos. No al cierre de Arte Cinema”, dice una mujer por megáfono. La gente comienza a juntarse.

“El barrio quiere que esta fuente de cultura popular se mantenga abierta”, manifiesta Néstor, integrante de la asamblea y organizador del festival. “Es muy importante mantener un cine en un barrio como este. Se acerca mucha gente que vive en la calle, o familias que de otra manera no podrían llevar a sus hijos al cine. Con el precio que te sale una entrada en una multisala, acá ven la película cinco personas , y hasta se compran pochoclos.” Aunque viva en Avellaneda, Néstor se acercó un miércoles para participar del reclamo como asiduo concurrente del cine, y ahora está comprometido de lleno en esta lucha. “A pesar de que el cine tiene un buen nivel de espectadores, se va a cerrar de todas formas. Hay un tipo de sala que quiere mantener la actual gestión del INCAA y hay otras que no, por eso el ensañamiento contra ésta. Creo que el cierre de Arte Cinema encaja en una política de ir destruyendo lo público, lo popular, en todos los ámbitos. Incluyendo la cultura. La única manera de torcer esto es con organización y que el reclamo se vuelva masivo. Esperamos que el sábado venga mucha gente y que esto se visibilice lo más posible”.

Julia vive en San Telmo y es clienta del cine hace años. Aprovecha el descuento del 50% para jubilados ($7,50) y se va a Constitución en colectivo para ver películas. “Vengo por los precios y por la buena calidad de las proyecciones que siempre hay acá”. Mientras reparte volantes que informan del próximo festival, agrega: “El cine, al ser tan barato, es una opción para gente de otros barrios. Viene mucha gente de Avellaneda en tren, de Quilmes. También de Floresta, Flores, Villa Luro. Es un cine que ya está instalado en el barrio, que lo cierren sería como quitarle un pedazo de cultura a Constitución.”

El micrófono montado en plena vereda queda abierto. Se animan a pasar para dar su respaldo y su opinión artistas, vecinos, realizadores cinematográficos, jubilados, miembros de organizaciones comunitarias y estudiantes. Hay miembros del centro de estudiantes de la Facultad de Avellaneda, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y del ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). Esta última también se encuentra en conflicto, ya que fue intervenida y su ex-rector, Pablo Rovito, invitado a renunciar por el Ministro de Cultura Pablo Avelluto, el pasado mes de abril. Rovito también es uno de los dueños de Arte Cinema, y su mala relación con los funcionarios del gobierno favoreció al hostigamiento contra el cine.

Ya juntaron más de 3.000 firmas contra el cierre y este sábado 15 de julio se realizará un festival con murgas y bandas en vivo para continuar con la difusión del conflicto.

***

Arte Cinema fue creado por iniciativa privada en el año 2009. Los empresarios Daniel Burman, Diego Dubcovsky, Fernando Sokolowicz, Pablo Rovito y los españoles Jose María y Miguel Morales formaron el Grupo Aleph y construyeron las salas. El proyecto fracasó y al año siguiente el INCAA se hizo cargo del establecimiento mediante el pago de un alquiler. Este proyecto volvió a fracasar y ese mismo año cerró sus puertas nuevamente. Pero en 2011, pasó a ser parte del Espacio INCAA y comenzó a funcionar con el nombre de Cineclub Km. 3 Arte Cinema.

En la actualidad es el segundo Espacio INCAA con más concurrencia del país y el único ubicado en la zona sur de la ciudad. Los dueños ya avisaron a los únicos cuatro empleados que pondrán en venta el establecimiento a partir del 31 de julio frente al desinterés del Estado Nacional por mantener el complejo. Los directivos, con intención de que el cine pueda seguir funcionando, ofrecieron a las autoridades del INCAA no percibir el cobro del alquiler y que el Instituto se haga cargo solamente de los sueldos y el mantenimiento del lugar. Pero no hubo caso. A fin del corriente mes mandarán los telegramas de despido y pagarán las correspondientes indemnizaciones a los empleados, quienes sueñan con una reubicación y ante esta situación, prefieren no involucrarse en la protesta ni formar parte de las asambleas: ellos siguen haciendo su trabajo mientras afuera un grupo de vecinos se auto organiza para evitar que desaparezca el cine.

El INCAA es el objetivo

A fines de junio el fiscal Guillermo Marijuan, a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción precedida por Laura Alonso, imputó a tres ex directores del INCAA: Alejandro Cacetta, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, por supuestas irregularidades en el alquiler del complejo Arte Cinema, junto a otras contrataciones irregulares de un servicio de transporte. El contrato por el alquiler del complejo de salas estaba vencido, pero el INCAA había desarrollado un convenio con el cine que se mantuvo de hecho en los últimos años. Miembros de la comunidad cinematográfica denuncian una persecución realizada por el ministro Avelluto, quien utiliza el argumento de la lucha contra la corrupción de la gestión anterior para llevar a cabo los recortes en el sector.

ANCCOM dialogó con Camilo Moreira Biurra, delegado general de la junta interna de ATE en el INCAA, quien denuncia la situación que se vive en el organismo: “Desde que llegó Cacetta en diciembre del 2015, se impuso una nueva lógica dentro del INCAA, en donde se adoptó una impronta que responde más a la lógica de mercado”. Cacetta ‘fue invitado a renunciar’ a su cargo como presidente en abril, a partir de un informe presentado por Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino y emitido por América. En su lugar asumió el vicepresidente del organismo y amigo personal de Mauricio Macri, Ralph Haiek. Los datos presentados en el informe eran poco precisos, incluyendo graves errores en la investigación y en las acusaciones. Igualmente a Avelluto, quien no se sentía cómodo con la afinidad de Cacetta con algunos miembros del INCAA relacionado con el kirchnerismo, le sirvió como excusa para pedirle la renuncia. Lo mismo con el rector de la ENERC, Pablo Rovito, y con otros gerentes y directivos del INCAA. “Fue todo una bizarreada, una burda operación política y mediática”, sostiene Camilo. “El gobierno de Mauricio Macri tiene una política cultural que responde al mercado y no contempla a la Cultura como un derecho inalienable de todas las personas. Al hablar con los nuevos directivos del INCAA uno se da cuenta de esta visión: ellos se preguntan para qué invertir en una película que no va a tener mucho público. Parecería que uno está hablando con privados y no con funcionarios del Estado”, explica el delegado de ATE, y agrega : “Cuando asume Cacetta, lo que viene a hacer es modificar el plan de fomento. Con los nuevos requisitos muchas películas de bajos recursos no pueden acceder a los fondos. Se da más plata, pero para hacer menos películas. Esto beneficia a los grandes productores. Luego, Haiek viene a profundizar esta intervención en el plan de fomento”.

El 31 de julio dejará de funcionar el cine Espacio INCAA Arte Cinema.

La intervención en el INCAA está íntimamente relacionada con la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde el gobierno se busca dar de baja el impuesto del 25% que se le cobra a las empresas de radio y televisión. “Es una transferencia de ingresos desde el sector público hacia el sector privado, porque los grandes beneficiarios son la grandes empresas que brindan estos servicios como Cablevisión”, denuncia Moreira Biurra. “Pero al mismo tiempo está pasando algo muy grave y es que hay una parálisis en el pago de las cuotas de las películas que ya están en proceso. Hoy en día no hay ninguna película en rodaje y eso es algo gravísimo. Con la reestructuración del INCAA hay una nueva camada de gerentes y directivos que no están habilitando los pagos para el fomento de la producción nacional”, continúa, y analiza que cuando Haiek asumió hace dos meses comenzó a manifestar que la parálisis en el sector era por la cantidad de trabajadores que tiene el INCAA cuando en realidad lo que intentaba era preparar el terreno para los despidos. Y concluye: “Son los funcionarios quienes están desfinanciando el cine nacional, quienes desvían fondos, subejectuan presupuestos. Este año se viene ejecutando entre un 25 y 28% del presupuesto de todo el año. Dentro del INCAA hay recortes por todos lados y lo que sucede con Arte Cinema es una muestra más de ese ajuste sobre la cultura”.

Actualizada 13/07/2017

Jun 20, 2017 | Culturas

La calle que conduce a la capilla Luján de Cristo Obrero, en la Villa 31, es angosta y de tierra. Son las cinco y media de una tarde fresca pero soleada, los perros callejeros siguen a los nenes de la zona que deambulan al salir de la escuela. En la entrada del barrio hay un puesto de hamburguesas cocinadas en un tambor viejo, un lavadero, una verdulería, un kiosco, viviendas precarias con techos de chapa y grietas y un gran cartel del Gobierno de la Ciudad que anuncia próximamente una cancha de fútbol. Al llegar al final del caminito, una montaña de tierra emerge y cuatro nenes están parados en la cima mirando a lo lejos, entrecerrando los ojos para ver si aparece a quien esperan. Sostienen una guitarra pequeña de color rosa, otra en su funda negra y agitan los brazos, gritan y se ríen entre ellos, pero no la ven. Después de unos minutos regresan y se sientan en el escalón de acceso a la capilla.

-¿Y seño Pachu? ¿No viene hoy? –se preguntan.

Quince minutos después, Pachu –María Paz Paniego- llega sonriendo desde lejos, en jean, zapatillas, cola de caballo y la guitarra a sus espaldas. Viene de trabajar. Los gritos de alegría dan lugar a un abrazo sincero y, ni bien se abre la puerta de la capilla, unos veinte nenes aparecen desde distintas esquinas y corren a buscar su lugar como si se acabara de pinchar una piñata llena de caramelos. La foto del Padre Mugica los abraza desde lo alto de una pared, al lado de un pequeño altar y de una repisa llena de santos. Desde un cuartito del fondo, traen al menos diez guitarras, un teclado, una flauta dulce y cinco cajones peruanos. Los bancos de madera apilados en un rincón enseguida son desarmados y entre todos los acomodan formando una ronda.

«Este taller es mi cable a tierra y la música, un elemento socializador muy grande».

El escenario es el fondo de la Villa 31. Si la se lo mirara en un mapa, el taller de música Ritmo 31 se dicta a la altura de la Facultad de Derecho. Paz es periodista, toca la guitarra, y hace tres años tuvo la idea de armar alguna actividad en la Villa: “Los sábados venía con mi primo Federico a una misa que estaba súper quedada, no asistía mucha gente y en esa época había un cura que tenía ganas de remontar el espacio. A su vez Blanca, una vecina del barrio, nos insistía para que inventáramos algo. Yo trabajaba en Soldati y tenía una hora de viaje hasta acá; me parecía imposible mantener un espacio semanal. Pero un día dijimos: ´Veamos qué pasa´”.

Fueron un jueves, el siguiente, al otro, se metían en la pequeña parroquia y tocaban entre ellos. Como el encuentro era al atardecer, coincidía con el horario de salida de la escuela. Los chicos empezaron a escuchar que desde la capilla del barrio -que solía estar cerrada y en silencio- sonaban los acordes de un par de guitarras criollas. La curiosidad pudo más y un día entraron.

El entusiasmo de esos nenes fue fundamental para que el proyecto empezara a tomar forma: se corría la voz de lo que pasaba en el barrio y cada semana nuevos chicos, en lugar de volver a su casa, desviaban el camino para ir en busca de sonidos y armonías. Con el correr de los meses, los organizadores del taller decidieron darle formalidad al espacio.

Según Paz, había una razón muy clara para pensar que esta idea podía funcionar: en el barrio la música suena todo el día, los chicos tienen ritmo, cierto pulso y ganas de aprender.

La metodología de Ritmo 31 consiste en armar grupos reducidos de chicos para detectar las capacidades de cada uno. Los pilares fundamentales se basan en la interacción y el respeto por el otro, el cuidado de los instrumentos en el aula y entender el silencio como un elemento constitutivo de la música, además de destacar los logros individuales. Durante una hora y media semanal, un promedio de veinte chicos de distintas edades observan, prueban, se equivocan, descubren sonidos, reflexionan. Por momentos, los gritos o llantos de los más chiquitos peleándose por la única flauta se mezclan con los acordes de los más grandes que prueban una y otra vez las canciones del repertorio. En cada encuentro se trabaja la memoria auditiva y la concentración, buscando potenciar la autoestima de cada uno y logrando que expresen, a través de la música, las emociones más diversas.

Según Paz, había una razón muy clara para pensar que esta idea podía funcionar: en el barrio la música suena todo el día, los chicos tienen ritmo, cierto pulso y ganas de aprender: “Cuando les traemos canciones que conocen, enseguida agarran viaje, pero también hay un tema generacional muy claro: en el último festival tocó León Gieco y no lo conocían, otra vez trajimos Mariposa tecnicolor como si fuera un clásico y nos miraron raro, pero por ahí traíamos Corazón mentiroso, de Karina, y era furor”.

«El entusiasmo de esos nenes fue fundamental para que el proyecto empezara a tomar forma».

Dolores, otra de las voluntarias, cuenta que cada vez necesitan más gente que se sume al proyecto y más donaciones de instrumentos: “Hace poco publicamos el pedido a través de la página de Facebook y recibimos muchos mensajes, salimos en bici por toda la ciudad para retirar guitarras, incluso hubo un luthier que puso en condiciones un par de criollas y nos las donó”.

Paz sostiene que la música siempre es un gancho muy atractivo: “Los viernes hay otros voluntarios que dan apoyo escolar y les cuesta un perú. Para mí este taller es una suerte de metáfora de la sociedad: yo puedo tocar mi ritmo pero si no escucho al de al lado, el resultado va a ser espantoso. De a poco los chicos van aprendiendo a escucharse, y de a ratos dejamos que ellos solos se organicen. Ejercitan la paciencia y la constancia, por eso les damos un incentivo fundamental: ´Si venís tres clases, te llevas el librito y la guitarra para practicar en casa´”.

De la vergüenza al escenario

Los voluntarios de Ritmo 31 soñaban con hacer un show en el medio de la cancha del barrio. “Nos interpeló el deseo que a veces uno tiene en estos espacios, contrapuesto al deseo de los chicos -recuerda Pachu– . No quisieron porque les daba vergüenza. Entonces les preguntamos si les gustaría hacer una muestra para sus familias. Al final organizamos una clase abierta con una merienda: vino una sola mamá porque un solo nene se animó a invitarla”.

Con la elección del nombre de la banda nació también una suerte de ritual: antes de empezar una canción, uno de los alumnos se para en medio del salón para presentar la obra y todas las guitarras están dadas vuelta sobre las piernas. Luego gritan como si fueran una tribu: “¡Ritmo 31!” y es la señal de que arranca la melodía: “Hace un año tocamos en una parroquia cercana y el domingo pasado fue la fiesta de Mugica, en Cristo Obrero, ya con escenario y micrófonos. Vino a tocar León Gieco y Raúl Porchetto. A León lo contrataron para esa fiesta, pero nosotros jorobamos diciendo que él fue nuestro telonero”, ironiza Paz.

Desde un cuartito del fondo, traen al menos diez guitarras. Los bancos de madera apilados en un rincón enseguida son desarmados y entre todos los acomodan formando una ronda.

En la villa 31 hay muchas situaciones de violencia que los voluntarios perciben, y la posibilidad de actuar es limitada. Sin embargo, cuentan con la ayuda de profesionales y asistentes sociales: “Los chicos nos transmiten inquietudes porque quizá en la casa no está dado el marco para hablar y acá de a poco vamos generando empatía y confianza. Este taller es mi cable a tierra y la música, un elemento socializador muy grande. Soy consciente que en muchos casos es el único abrazo y la única palabra de aliento que reciben en la semana”, considera Paz.

Al terminar la clase harán una actividad conjunta para afianzar la idea de la música como experiencia colectiva: “Y es que por tu amor volví a nacer / Tú fuiste la respiración / Y era tan grande la ilusión…”. A Traicionero, de La Beriso, se sumará Quiero casarme contigo, de Carlos Vives. De golpe todos juntos son capaces de algo mágico, como sacarle sonido a objetos que hasta hace poco tiempo ni sabían que existían: “La idea es que este taller sea un espacio de aprendizaje, dentro de nuestras posibilidades y recursos, de calidad”, sostiene Paz.

“´Te estaba esperando seño, ¡llegaste tarde!’, me decía el otro día una de las nenas. ¡Al final me tienen cagando!”, dice entre risas Cata, profesora de canto y piano, y agrega: “Tratamos de no faltar. Los chicos de verdad te esperan. Son siempre las mismas caritas, nunca hay baja de alumnos. Este taller es hermoso. Yo lo defino así: un quilombo hermoso”.

“¿Ya me puedo llevar la guitarra? ¡Vine tres clases!”, pregunta un nene al salir de la capilla. “Yo voy a terminar pronto la escuela porque después voy a ser músico”, dice otro. Y desaparecen juntos tras la montaña de tierra hasta el martes siguiente.

Actualizada 20/06/2017