Feb 22, 2017 | Trabajo

Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.

En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.

Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.

Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM

Ola de despidos

Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.

Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.

Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.

Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.

En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.

Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.

En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.

Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”

Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM

Desde las bases

Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.

Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.

Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.

Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM

Perspectivas

“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.

Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.

Actualizado 22/02/2017

Dic 20, 2016 | inicio

Frida León Bèraud, actriz y titiritera argentina, radicada en Suiza hace más de 15 años, armó un proyecto sociocultural con un grupo de jóvenes recicladores urbanos que trabajan en la cooperativa El Amanecer, en Parque Patricios. En julio de este año estrenaron la ópera Mozart en Moscú en el teatro 25 de Mayo y el mes próximo viajarán a ese país europeo para presentar cinco nuevas funciones en el Centro Cultural Kulturmarkt de Zürich. ANCCOM dialogó con los principales representantes de una movida que combina cultura con promoción social.

El proyecto de Frida comenzó hace más de dos años, cuando conformó la Asociación de Cooperativas para el Apoyo a Jóvenes Cartoneros de Buenos Aires junto a un grupo de amigos suizos con el fin de trabajar en Argentina con poblaciones juveniles. La idea era que, a través de un taller, los chicos aprendieran a fabricar títeres con los materiales reciclables y, a la vez, que pudieran maniobrarlos con el objetivo final de montar una obra. En el 2014, luego de varios contactos sin éxito con otras cooperativas, la titiritera llegó a El Amanecer.

Durante estos últimos dos años, Frida viajó desde Suiza a Argentina en varias oportunidades, para realizar los talleres en Parque Patricios. Se quedaba una semana en el país y les daba a los chicos un curso intensivo todos los días. Luego, al irse, los dejaba con algún colega y con tareas asignadas, mientras pensaba e iba esbozando los diseños de los nuevos títeres para mostrárselos en la siguiente visita. “Los hicimos todo con el material que encontrábamos acá. Salíamos, mirábamos qué había, los íbamos trayendo y empezábamos a armar”, recuerda sobre la realización de los muñecos que forman parte de la ópera.

Marlene Gómez y Natalí Párraga titiriteras que forman parte del grupo de «Mozart en Moscú» espectáculo lírico teatral. Los títeres de la obra los realiza este grupo que pertenece a la cooperativa «El Amanecer» con materiales reciclables.

Mientras viajaba a Suiza, presentaba informes sobre el proyecto a las distintas asociaciones que lo apoyaron. Una de ellas, Avina, aportó el pago por las horas de trabajo de los chicos en el taller, así como también la de los ensayos y las funciones. “Se trabajó como si fueran profesionales porque la idea era abrir una ventana en Suiza donde digan: ´Ah, el nivel es bueno… ¿pero de dónde vienen?´. No pasa por una cuestión de que acá es el Tercer Mundo, como ellos se lo imaginan, sino que hay gente muy bien preparada, que no tiene una oportunidad”, comenta la actriz.

Marlene Gómez (18), Natalí Párraga (20) y Facundo Gómez (21) son los tres titiriteros de la ópera Mozart en Moscú. Los tres trabajan en la cooperativa El Amanecer y en el marco de otro taller aprendieron a diseñar carteras, delantales, cuadernos, cartucheras y otros elementos con el plástico reciclado. Actualmente tienen su propia marca llamada Trasplástico y se dedican a comercializar estos productos. Natalí Párraga vive en la Villa 31, donde conoció a Facundo Gómez, que la acercó a la cooperativa. La joven recuerda sobre el estreno de la ópera: “Era ensayar y ensayar lo mismo todo el día. En la primera función hubo nervios pero salió todo bien. Fue una experiencia nueva, aparte que venga tu familia y que vea lo que hiciste”.

Por su parte, Marlene, de Villa Fiorito —Lanús—, comenta su experiencia arriba del escenario: “Al principio no me gustaba la idea de tener que estar delante de mucha gente. Después fui a los ensayos, me fue gustando y me terminaron convenciendo”. El 20 de enero, los chicos viajarán junto a otros cooperativistas a Zurich: David Aguirre (21) -que participó en el armado de los títeres junto a sus compañeros- y Cristina Montiel (36) ex cartonera que ayudó en la confección del vestuario y también estuvo en los talleres que dictó Frida sobre la realización de los títeres. Ambos van a ser los tramoyistas de las funciones.

Productos que realizan en el taller de Trasplástico.

Además viajará Roberto Díaz, quien realizó parte de la escenografía con cartón reciclado en la versión de la obra en Buenos Aires y que dará una charla en Suiza sobre su trabajo. También lo hará Matías Tarando, que es el administrador de la cooperativa y volará para apoyar a los chicos. Durante la estadía en Zürich, se alojarán en la casa de conocidos de Frida en Suiza. “Vamos a estar dos en cada lugar. Me intriga estar en la casa de un suizo. Además, es la primera vez que me separo de mi familia”, explica Marlene Gómez.

Por otro lado, también viajan cinco cantantes que son estudiantes provenientes de la Universidad Nacional de las Artes —UNA—, el director musical, Sergio Ratti y el actor que personifica a Mozart, Francisco Lumerman. Los cantantes tendrán la posibilidad de audicionar en uno de los teatros de ópera más reputados del mundo, como es la Scala de Milán. Francisco Lumerman comenta sobre la experiencia de formar parte de la Mozart en Moscú, junto a los chicos de El Amanecer: “Me siento muy afortunado de poder participar de un proyecto que tiene una parte social tan valiosa. Hay algo específico de la ópera, que en general es un mundo de alta cultura, y me parece que está bueno hacerlo para todos, y eso está en el espectáculo. Todos estamos tirando para ese lado, creo que los distintos lugares de los que venimos lo hace mucho más rico en el intercambio.”

En Mozart en Moscú se da la particularidad de que confluyen distintos tipos de experiencia con el arte. El director de la ópera, Jorge Arbert, es uno de los encargados de nivelar estos factores para que no repercuta negativamente en el escenario. “Por un lado, está el desafío de que la obra tenga un valor artístico alto pero otra cosa muy importante van a ser las experiencias personales que cada uno se va a llevar. Tanto los chicos del reciclado urbano, para los que va a ser un gran paso, como para los solistas, que son jóvenes semiprofesionales, que a lo mejor se les van a abrir otras puertas estando allí.”, sostiene.

La puesta en escena de la ópera en el Centro Cultural Kulturmarkt de Zürich sería el resultado de un largo trabajo iniciado por Frida León Bèraud, que volvió a Argentina con el objetivo de contribuir y enriquecer la vida de distintas personas. Frida señala sobre el recorrido transitado: “Para mí es como un sueño hecho realidad, lo loco fue plantar una semillita, traer una idea que se contagió. De repente todos estaban laburando por esto, y todos estaban felices, nadie perdió nada. Todos salieron ganando de alguna u otra forma”. Luego sentencia: “Esas sinergias se dan a través de iniciativas de gente común, desde abajo, yo creo que la única forma es esa.”

Además de la aventura del estreno de la ópera en Buenos Aires en julio pasado y el viaje que los espera a Suiza, todas las vivencias del grupo de recicladores son registradas por las documentalistas Victoria Piczman y Britta Shoening. Las cineastas también van a ir a Suiza para documentar audiovisualmente la experiencia del viaje. Piczman reflexiona al respecto: “Para mí les va a cambiar las vidas, el choque cultural va a ser muy fuerte. Me interesa mucho y quiero filmar sus caras, cómo van a ver ese otro mundo. Son chicos que su realidad de vida es muy distinta, y ya fue un primer escalón ponerse en contacto con un teatro con lo que eso implica. Es muy distinta esa relación con el arte”.

Para poder llevar la ópera a Suiza y lograr financiar la estadía de todo el grupo allá es necesario juntar 25 mil dólares. Piczman inició una campaña llamada Mozart reciclado, con el fin de recaudar fondos, ya que hoy en día no tienen el dinero suficiente como para poder costear el viaje. Se aceptarán donaciones hasta el 28 de diciembre a la cuenta corriente del Banco Provincia a nombre de Juan Belvis, Nº 4001-50389/5 CBU 01400014-01400105038952.

Cristina Montiel, Natalí Párraga, Marlene Gómez, Héctor Romero y Frida León Béraud.

Actualizado 20/12/2016

Oct 26, 2016 | inicio

Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos. Eso explica cómo un cementerio, por ejemplo el de Avellaneda, sólo puede inquietar al fulano que no es de Villa Corina. Y también es cierto que un portón, un paredón al que se le suman policías y militares en sus vehículos y con armas, pueden volverse parte del paisaje. Pero no es menos verdadero que para algunos, una noche basta para dejar marcados recuerdos que jamás pasarán inadvertidos.

“A mí lo que me diferencia con mis hermanos, es haber estado esa noche y tener memoria de lo que pasó”, arranca Karina Manfil, 40 años después de haber sobrevivido a la noche trágica en donde un grupo de tareas conformado por policías de civil y militares ingresó en el departamento de su familia, en el tercer piso de la torre seis en Villa Corina, y mató a tres adultos que militaban en Montoneros y a un chico de 9 años. “Estábamos comiendo fideos con tuco y mirando El Planeta de los simios en la tele. Y después nos fuimos a acostar”, comienza el relato Karina.

En la vivienda dormían en una de las habitaciones Carlos Manfil con su mujer Angélica Zárate y su hijo de seis meses, Cristian. En otro cuarto, estaba la pareja integrada por Rosario Ramírez y José El Gordo Vega, mientras en la pieza del medio descansaban los hijos de ambos matrimonios: los hermanos Carlos y Karina de nueve y cuatro años, y Marcela y Adolfo de nueve y once años, respectivamente.

“Eran las dos menos cuarto de la mañana, (Nota de la R: del 27 de octubre de 1976) entraron tirando cosas, gritando y disparando”, recuerda Karina Manfil. “Mi hermano se para en la cama, para mirar por la ventana y ver qué pasaba. Cuando apoya la mano en el marco, literalmente le vuelan la cabeza”, dice y agrega: “Yo sentí hasta cierta culpa de quedar con vida. Mi hermano Carli tuvo mucho que ver, se cayó arriba mío y me cubrió”.

Espacio municipal de la memoria «El Infierno», ex-centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la última dictadura militar, y donde funcionó hasta 2015 la Brigada de Investigaciones de Lanús, Avellaneda.

Lo que puede parecer negligencia por parte de los oficiales que efectuaron los disparos, se despeja cuando Karina rememora una situación crucial: “Los genocidas entraron a la pieza disparando, se metieron debajo de la cama y siguieron, hasta le tiraron al ropero. Se escuchaba el grito de las madres pidiendo que no tiren, y no le daban bola. Entró otro y preguntó quién dio la orden,´acá hay sólo chicos´, y el que estaba disparando se dio vuelta y le dijo cállate, la orden la dio (Ramón) Camps”.

Durante la ráfaga de balas, Karina fue herida en una de sus piernas, Adolfo también fue baleado en sus extremidades, y Marcela recibió una bala en el brazo y otra en el pulmón. Los chicos fueron llevados al Hospital Presidente Perón de Avellaneda donde quedaron internados bajo custodia militar. A los hijos de Vega, que fue el único de los mayores que logró escapar, se les negaba la medicación y les tocaban las heridas para lograr obtener información sobre el paradero de su papá.

Además, a la abuela materna de los Manfil le dijeron que Cristian, el bebé de seis meses, había muerto en la balacera, cuando en realidad había sido secuestrado por personal de la Comisaría 4° de Avellaneda y recuperado 3 días después por Luisa López, madrina de Karina. “Se lo devolvieron, cosa rara. Yo supongo que hubo una negociación que a los tipos le interesó, porque mi madrina tenía una posición económica bastante importante”, agrega.

Graciela, la mayor de los Manfil, tenía en aquel entonces 12 años y no se encontraba en el departamento con sus padres y hermanos; había sido llevada a la casa de su abuela paterna cuatro días antes por decisión de su papá Carlos, previendo lo que luego sucedería. Ella recuerda hoy, a sus 51 años: “Ese día vivimos una locura, mi hermana internada, mi hermanito que no estaba con nosotros porque se lo habían llevado, ‘Carli’ asesinado, nuestros padres también. Es algo que uno después de todo este tiempo se pregunta cómo llegamos hasta acá, porque el día a día fue muy duro”.

Figuras en el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Los restos de Carlos, su mujer Angélica y “Carli” fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una de las tres fosas comunes del cementerio de Avellaneda, en el sector 134, perteneciente a la morgue policial, en donde se hallaron 336 cuerpos. Del total de los restos encontrados, sólo 120 pudieron ser identificados.

Entre ellos, el de los Manfil, que fue el primer caso en donde se utilizó una muestra de ADN para una causa de lesa humanidad. Hernán Bravo, historiador y trabajador del Espacio para la Memoria en el Municipio de Avellaneda, investigó el rol que ha tenido en particular el cementerio de esta localidad en la desaparición de los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Antes de la dictadura militar, la morgue policial tenía muy poco funcionamiento, como indica el historiador: “Empiezan a ver más registros, ingresos de N.N. casi todos los días y con una característica atípica, que el promedio de edad baja de los 25 años”.

Para ingresar los cuerpos, los militares entraban por el portón de la morgue que se encontraba sobre la calle lateral, Oyuela, evitando la puerta principal que se ubica sobre una Crisólogo Larralde. Además, en el interior del cementerio se construyó un paredón de tres metros, para aislar al sector 134 con el fin de que no se visualizara el inhumación de los cuerpos.

Villa Corina fue una zona militarizada durante la dictadura militar por la función que tuvo el cementerio. Luis Velázquez, que era vecino de la zona en la época de la masacre, recuerda que su abuelo y uno de sus tíos, que habían trabajado durante toda su vida en el lugar, le llegaron a comentar que los militares “hacían preparar las fosas por los empleados mismos, y después sacaban a todo el mundo y ahí tiraban los cuerpos. Si un trabajador quedaba dentro, lo amenazaban con lastimar a su familia, a tal punto que después de todos los años que pasaron seguían con miedo a hablar.”

En la calle Oyuela, frente al sector 134, se encuentran unos monoblocks desde donde se podían observar los movimientos dentro del cementerio. Antonio Cáceres, vecino que vive todavía en uno de estos edificios, recuerda: “Cuando caían con los camiones abrían el portón y te hacían volar, se paraban en dirección a las torres y no se podía mirar lo que estaban haciendo, si abrías una ventana te mandaban para adentro en seguida. Acatabas o iban a tu casa y te pateaban la puerta y entraban”. Cáceres, que era un niño en esa época, señala sobre las descargas que realizaban: “Uno veía que bajaban como si fuesen bolsas de papa, los tiraban para abajo, hacían un pasamano y los mandaban adentro.”

ANCCOM recorrió juno a Karina Manfil el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Algo parecido recuerda otro vecino, Elvio Taboada, que reconoce que con frecuencia veía que se bajaban cuerpos. En una oportunidad, cuando tenía seis años, pasaba por la puerta lateral del cementerio con su mamá y vieron que “había un cuerpo con una panza gigante, yo era chico y pensé que era un borracho. Después me di cuenta que era una mujer embarazada con un vestido blanco. Cuando nos acercamos, un soldado le dijo a mi vieja que pasara rápido y que no miráramos”.

La causa judicial por el asesinato de la familia Manfil, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. El proceso está en la instancia de declaraciones testimoniales desde hace dos años, a la espera del pedido de instrucción para elevar el caso a juicio. A 40 años de la muerte de su familia, Graciela Manfil expresa su pesar: “Es duro que la causa no avance, que hayan salido varios juicios y que el nuestro esté ahí, en veremos. Los genocidas están muy grandes ya.” Su hermana Karina, por su parte, reclama apoyo: “Me gustaría que la gente de Avellaneda aportara un poco más de fuerza por el tema del juicio. Yo la escuchaba a la compañera Emilce Moler, que no se la tiene en mente como sobreviviente de la Noche de los Lápices. Ella dice que es desaparecida doblemente de la democracia. Me parece que mis viejos y mi historia también”.

Actualizado 25/10/2016

Oct 19, 2016 | destacadas

Más de 30 películas se exhibirán en Doc Buenos Aires, un espacio que año a año ofrece un amplio panorama de documentales y actividades vinculadas con otra forma de narrar visualmente la realidad. La exposición busca acercar al público a otro tipo de cine, a la vez que se propone actualizar las novedades provenientes de festivales de otras partes del mundo, mientras que da lugar al estreno de películas nacionales inéditas.

El programador de la muestra, Luciano Monteagudo, destaca la importancia que tiene un evento de estas características para el cine documental “de creación”, que es distinto a los tipos de documentales que comúnmente se transmiten por cable o se difunden por Internet: “Los materiales que se presentan priorizan la subjetividad, la experimentación y un fuerte punto de vista sobre los temas y personajes que abordan”. La centralidad en las exhibiciones apunta a la aparición de nuevas escrituras y formas de lenguaje. En ese sentido, Marcelo Céspedes, director de DOC Buenos Aires señala: “El foco de este año va a estar puesto en ver lo que está sucediendo en el mundo con los jóvenes realizadores a través de sus películas”.

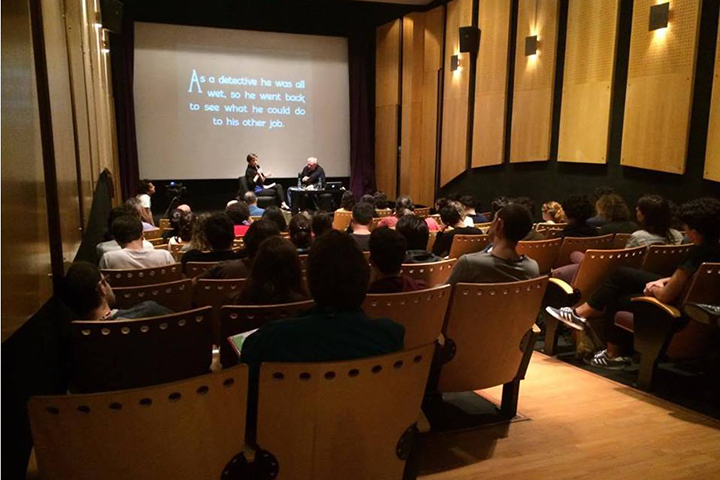

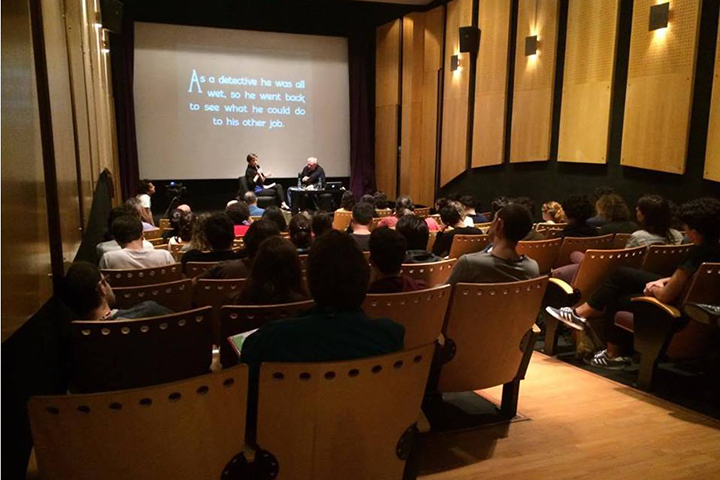

Charla con Jean-Louis Comolli en la Universidad de Cine.

Desde sus inicios, la muestra cuenta con el apoyo del INCAA,a la que se sumaron a lo largo de los años varias entidades, entre ellas la Sala Leopoldo Lugones del Centro Cultural General San Martín, la Fundación Proa y la Alianza Francesa de Buenos Aires. Estos tres espacios y el cine Gaumont serán las sedes del evento a las que se agregará ocasionalmente el Centro Cultural Borges, en el que únicamente se realizarán charlas y talleres. Estas actividades especiales tienen un valor significativo para Luciano Monteagudo: “Habilitan la posibilidad de discutir las obras con sus directores y asistir a charlas de grandes teóricos, como la que va a dar el francés Jean-Louis Comolli, director durante casi una década de los Cahiers du Cinéma.”

Muchas de las películas que se proyectarán en el festival serán repetidas en distintos días y horarios, en dos de las sedes, con el fin de que los espectadores tengan la oportunidad de elegir dónde y cuándo verlas. Refiriéndose a esta decisión, Céspedes aclara: “Queremos ser chicos pero también efectivos. No deseamos ser un festival de 200 películas que no llegan a verse todas”. En cuanto a los films, mediante una rigurosa selección se eligen aquellas novedades que han sido consagradas en grandes festivales del mundo y que no han llegado aún al país. Esta es una de las tareas de la otra programadora del festival, Carmen Guarini, que indica: “No tiene sentido proyectar películas que ya se exhibieron, les estaríamos restando espacio y posibilidad a que el público descubra obras que nunca se mostraron”.

Si bien el DOC Buenos Aires cuenta con un público muy variado que lo acompaña año tras año, que va desde sectores especializados de estudiantes de cine y directores hasta gente mayor que aprovecha este tipo de circuitos, hay una parte de los espectadores que se agrega en cada edición. Refiriéndose a las personas que se acercan por primera vez, Guarini remarca: “Esperamos que se sorprendan, queremos ayudarlas a descubrir historias, miradas, narrativas que las emocionen y concienticen.”

En comparación con los primeros años de la muestra, Guarini señala: “Había menos producción del cine argentino, entonces se traían mayor cantidad de materiales de Europa”. Esta vez, aunque sigue siendo mayor la presencia de documentales provenientes del viejo continente, también hay películas procedentes de Cuba y de Brasil. “Por suerte ha aumentado la participación tanto de Latinoamérica como la de Argentina”, agrega.

En esta edición, la muestra se abrirá y se cerrará con el estreno de dos documentales filmados por directores argentinos, acontecimiento que rara vez se ha dado en el DOC Buenos Aires. El jueves 20 la entrada será gratuita para quien se inscriba previamente al mail info@docbsas.com.ar. Ese día se proyectará la película “El día nuevo” de Gustavo Fontán, mientras que una semana después el film de clausura será “El (im)posible olvido” de Andrés Habegger.

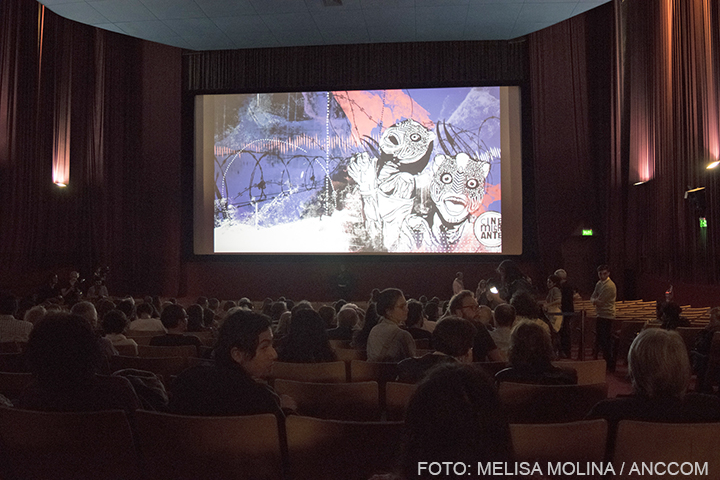

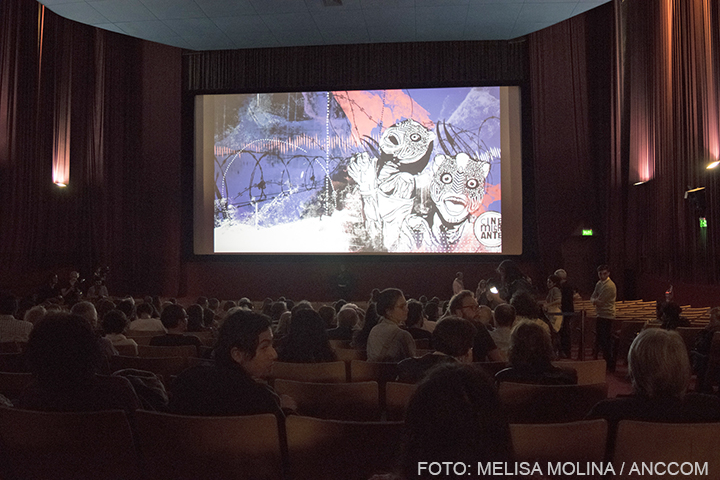

Foto del documental El (im)posible olvido, dirigida porAndrés Habegger.

Esta realización aborda la historia de vida de su director, quien prácticamente no tiene ningún recuerdo anterior a sus nueve años, vinculado a su padre, Norberto Habegger, desaparecido en Río de Janeiro por el Plan Cóndor. Esa historia personal da pie a la trama de la película, según comenta el propio realizador: “Empecé a trabajar sobre la idea del olvido como contrapartida de la memoria. Dónde es que se alojan las cosas que se olvidan, en qué lugar del cuerpo o de la memoria residen”. De alguna manera, para el director habría una similitud entre la construcción de la memoria y el cine que la película habilita a pensar: “Son pequeños datos, anécdotas y hechos históricos que uno va hilando para construir su propia memoria y en el caso de la película pasa lo mismo. Ambos son relatos y se construyen de la misma manera”, explica.

Este mismo año, “El (im)posible olvido” no pudo formar parte del BAFICI, tras presentar un corto avanzado que no quedó seleccionado. Si bien es sabido que esto puede suceder en cualquier festival, al cineasta le llamó la atención que otros documentales relacionados con la temática de los derechos humanos hayan corrido la misma suerte. Sobre esta situación, Habegger comenta: “Para mí no era nada casual que determinadas películas similares quedaran afuera, dado el nuevo perfil de la gestión a nivel nacional”.

Si bien en su momento estaba Darío Lopérfido como Ministro de Cultura y eso hizo sospechar a más de uno que se trató de un acto de censura, Habegger se distancia de esa postura: “Sé que el Ministerio de Cultura de la Ciudad tiene otro paradigma sobre las políticas de derechos humanos. La organización del festival depende de ellos así que, indefectiblemente va a estar asociado a qué tipos de películas dejan adentro y cuáles afuera. Pero no me animo a hablar en términos de censura”.

En cuanto a la muestra, Habegger destaca que su trabajo sea el de cierre por la importancia que tiene el DOC Buenos Aires: “Por un lado, le da lugar a documentales argentinos con una mirada autoral y por otro lado, trae un montón de documentales de afuera que si esta muestra no existiera nosotros no tendríamos oportunidad de verlos”.

Actualizado 18/10/2016

Oct 12, 2016 | destacadas

Más de 130 películas que abordan la temática de la migración, todas con acceso libre y gratuito, conforman el menú que ofrece el séptimo Festival Internacional Cine Migrante, que comenzó este martes en distintos espacios porteños y que se prolongará hasta el miércoles que viene. El evento va camino a convertirse en un clásico de la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires que no se ajusta a la lógica comercial.

La directora del colectivo Cine Migrante, Florencia Mazzadi, explica la importancia del mensaje que el Festival busca aportar: “Tiene un componente insurreccional: tratar de salir de manera individual o colectiva de una situación de opresión, persiguiendo una nueva realidad, que no es más que un acto de búsqueda de la libertad”. De esa manera, los organizadores del encuentro se proponen generar una reflexión alrededor de la construcción del Estado Nación. En referencia a este tipo de relato, Mazzadi afirma: “A veces, son identidades dadas que hemos recibido, que son necesarias de rearmar, de redefinir”.

El evento va camino a convertirse en un clásico de la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires que no se ajusta a la lógica comercial.

La sección central del Festival se llama “El movimiento del cuerpo como acto insurreccional” y las otras secciones son: “Resistencias creativas”, “Sección Urgente: Centro de Detención” y “Noches extrañas”. En “Resistencias…” se aborda la contracultura como ámbito de conformación de identidades, a través de películas relacionadas con el hecho artístico, sean música, danza, graffiti y otras expresiones. En cambio, la “Sección Urgente” se conformó en el último mes tras al establecimiento en Argentina de un centro de detención para migrantes. “El Festival siempre fue un espacio de incidencia en materia de derechos humanos”, señala Mazzadi y agrega, aludiendo a la coyuntura actual: “El establecimiento de un centro de detención lo que hace es generar estigmatización, persecución y criminalización”.

Por su parte, la sección “Noches Extrañas” reaparecerá tras hacer su estreno el año pasado. Christian Jankowski, programador de esta área, explica sobre la edición anterior: “Habíamos encontrado películas que quedaron afuera pero que queríamos mostrar. Así surgió la idea de hacer un programa especial”. Las películas que constituyen el apartado tienen en común que están relacionadas con la migración, entendiéndola en un sentido más amplio que el tradicional. “La migración es el movimiento del ser humano, no solamente ir de un país a otro país, sino la transformación del ser humano en sí mismo”, afirma Christian Jankowski.

Estas películas vinculadas con el cine de clase B de la década del 50 en Estados Unidos, buscan mostrar la otredad, acercarse a lo extraño, a veces inclusive apelando a lo bizarro. Las cinco películas que forman parte de esta sección se proyectarán en la última función del día en el Cine Gaumont. Teniendo en cuenta que durante la jornada, parte del público se acerca a mirar dos o tres películas con contenidos profundos y realidades que logran conmoverlo, los films de “Noches Extrañas” buscan contrarrestar este efecto, tal como indica Christian Jankowski: “Son películas más livianas, que no significa que no tengan un mensaje, pero son para divertirse y relajarse al final del día.”

Taty Almeida, presente en el Festival.

Por fuera de estas temáticas, el festival cuenta con una gran cantidad de cortos y largometrajes, que compiten cada una en su categoría para ser elegidas ganadoras por un jurado especializado, que cuenta con la presencia de cineastas internacionales como los hermanos Massimiliano y Gianluca De Serio, Peter Schreiner, o Fernando Vilchez. En la gala de cierre, el miércoles 19, se entregarán los premios y el domingo 23 se proyectará la película ganadora en la Casa del Bicentenario, una de las ocho sedes del evento. Los otros sitios que este año alojarán el Festival son: el Espacio INCAA Gaumont, el Centro Cultural General San Martín, la Alianza Francesa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Museo de la Universidad de Tres de Febrero, el Centro Cultural Paco Urondo, la Casa de la Cultura Popular de Barracas y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

La productora Wanda Siri reconoce que, tras el crecimiento del Festival iniciado en el 2010, “vamos incorporando año a año cada vez más lugares, porque algunas salas van quedando chicas”. En estos centros se brindarán charlas y conferencias paralelas a las proyecciones, así como también un laboratorio de artes audiovisuales para el público más especializado, dictado en el ENERC por los hermanos De Serio, dos directores italianos a los que, a su vez, se les dedica una retrospectiva pasando películas de toda su carrera.

La diputada Liliana Mazure.

El Festival de Cine Migrante tiene una gran variedad de films para ofrecerle al público, a la vez que habilita la posibilidad de experimentar con otro tipo de cine no convencional. Refiriéndose al espectador, Wanda Siri establece: “Muchas veces la gente sale incómoda de algunas películas y eso me parece realmente válido porque habla de cosas que uno puede reconocer, pero quizás le cuesta aceptar. Y me parece que es muy interesante poner al espectador en conflicto con sus propias contradicciones.” También Christian Jankowski brinda su opinión sobre la experiencia que vive el público: “Puede ser muy lindo, entrar y ver una película que quizás nunca irías a ver pero tenés la posibilidad, como todo es libre y gratuito nada se puede perder”.

A su vez, luego de la gran convocatoria del año pasado donde el festival congregó ocho mil personas a lo largo de los distintos días, Mazzadi señala: “Esperamos poder contar con esa continuidad y al mismo tiempo que nos acompañen en un esfuerzo que para nosotros es muy grande, hacemos un festival con una calidad cinematográfica increíble, con películas que jamás van a poder verse en otro tipo de circuitos”.

Actualizado 11/10/2016