Jun 4, 2015 | destacadas

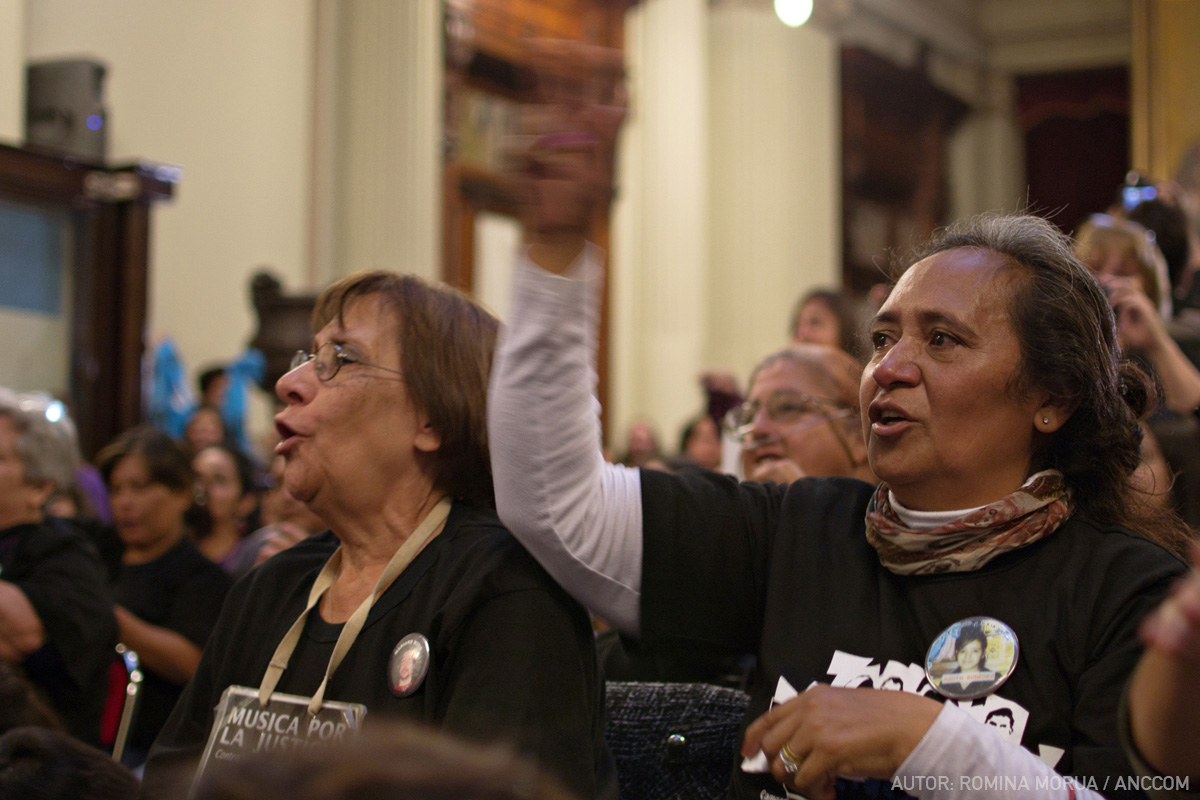

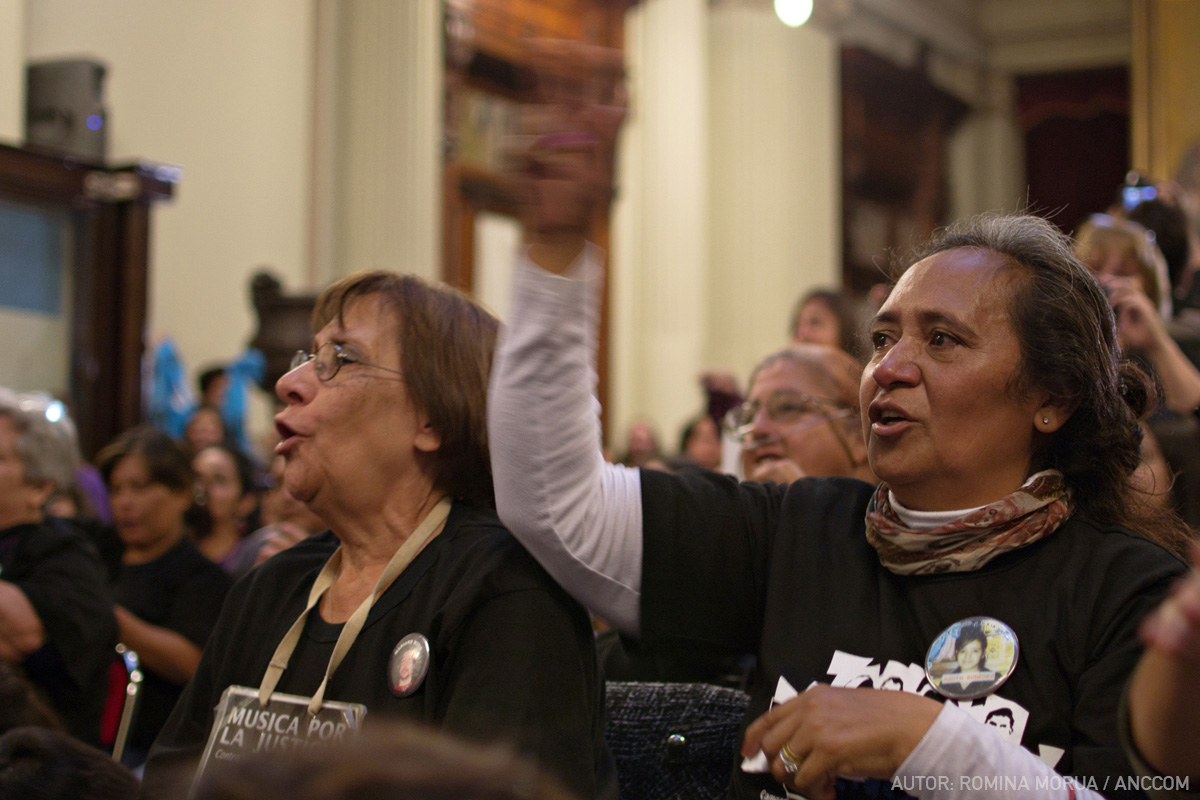

Ayer la plaza frente al Congreso Nacional se llenó de consignas en contra de la violencia de género. Miles de personas dijeron “basta” frente a la ola de femicidios que, sólo el año pasado, les quitó la vida a 277 mujeres, según las cifras del observatorio de La Casa del Encuentro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs), Asociaciones barriales y profesionales, autoconvocados, hombres, mujeres y niños levantaron las banderas para reclamar “Ni una menos”. Ni una menos en los trabajos, ni una menos en las universidades, ni una menos en cada familia, ni una menos en el país.

La violencia de género no sólo es ejercida por parejas, ex novios o maridos celosos sino también por padres y vecinos, por ejemplo. Cansada de tanto padecimiento, Jésica Dumont, una joven tucumana de 15 años, se suicidó. Cuando la familia comenzó a investigar, se enteró que su padre abusaba de ella. Miriam Roldán, amiga de la familia y presente en la convocatoria, contó que el agresor “durante toda la vida ejerció violencia de género con la madre y sus hijas, apartándolas de los amigos, maltratándolas física y psicológicamente”. Todavía no está preso pero “los jueces tucumanos van a tener que hacer justicia”, enfatizó Miriam. Por su parte, Mauricio Casas estaba presente porque su madre y su hermana fueron víctimas de un vecino que las “hostigó durante diez años, llegó a golpearlas y las terminó matando”. Al día de hoy está prófugo y hace cinco meses que la familia no tiene respuestas por parte de la justicia. Habían hecho quince denuncias. Para Mauricio, la justicia se define por la “burocracia, la desidia, la corrupción y la inoperancia”.

El poder judicial y la policía se caracterizan, en muchas oportunidades, por la lentitud en los procedimientos y por la falta de respuestas ante los pedidos de los familiares. Marcos y Natalia estaban pidiendo justicia por su amiga, que murió luego de que su novio la dejara en coma debido a los golpes que le había dado. Actualmente, el agresor está prófugo. Ella pide que “se respeten los derechos de las mujeres” y que este acto “sirva de algo”.

La violencia de género está vinculada también a los abusos de poder. En febrero de 2001, en la localidad de Miramar, Natalia Melmann, una adolescente de 15 años, fue asesinada por cinco policías luego de ser abusada. Sus padres estaban presenten en la convocatoria. Laura, su mamá, cuenta cómo sucedió: “la raptaron en la calle, la llevaron en un móvil policial a una playa alejada y la mataron después de hacerle todo lo que le quisieron hacer; después de haberla matado, guardaron el cuerpo durante tres días en una casa porque todo el pueblo la estaba buscando”. Laura y su marido, Gustavo, lucharon y lograron llevar a juicio a casi todos los culpables: “en el año 2002 los encontraron culpables y les dieron reclusión perpetua”, cuenta Laura, pero todavía queda pendiente el juicio del último culpable. “No vamos a bajar los brazos”, enfatiza y el dolor se ve en su mirada. Además, existen una gran cantidad de casos en los que no se conoce quién fue el culpable. Es el caso, por ejemplo, de Érica Soriano, la joven embarazada que desapareció en 2010 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ester Soriano, presente también en la convocatoria, dijo que no sólo estaban allí por Érica, sino “porque todos somos parte, las personas nos tenemos que involucrar y participar y ayudarnos unos a otros”. Ester desea que el reclamo se efectivice en acciones por parte del Estado porque “no bastan las lindas palabras, son los hechos los que van a decir si esto sirvió para algo”.

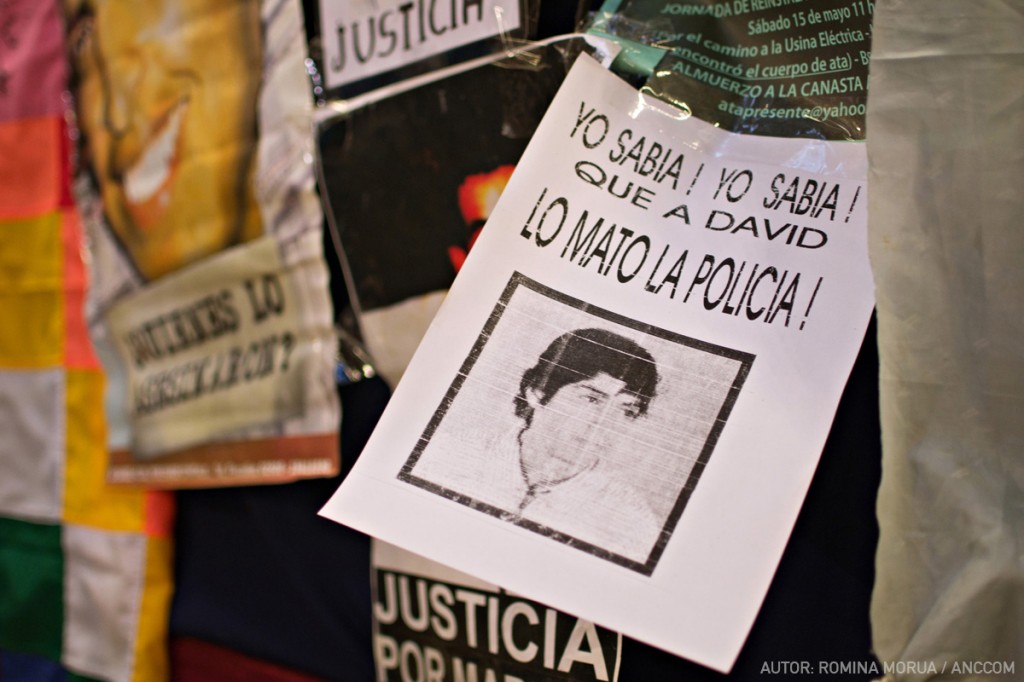

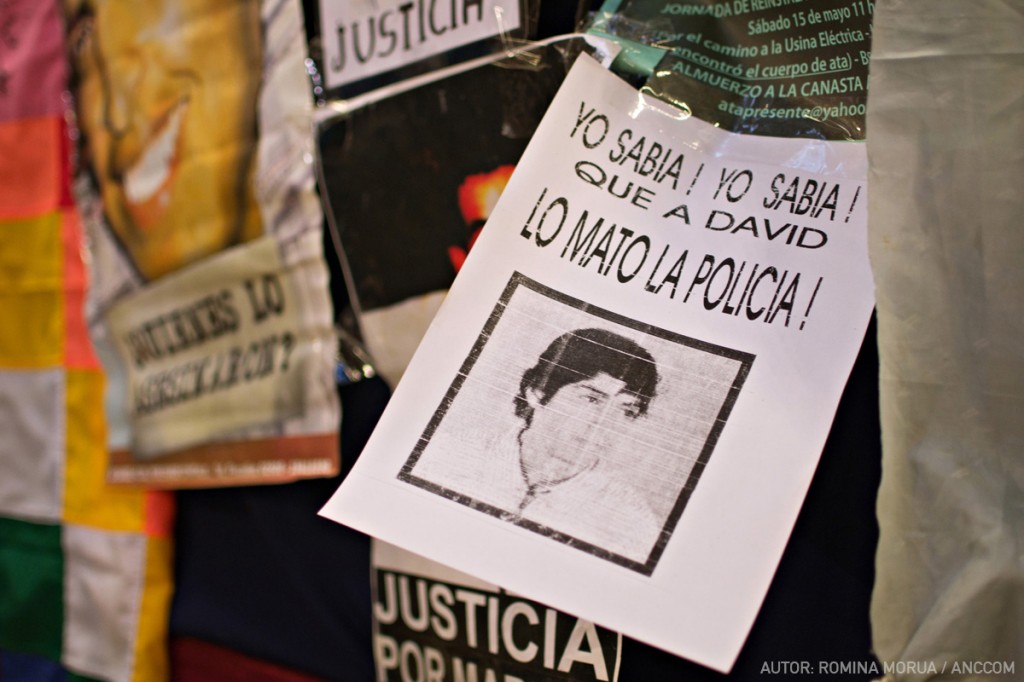

Debajo de cada cartel pidiendo justicia había una mano que lo sostenía firme, con esa fortaleza que solo aquellos que pasaron por situaciones muy dolorosas pueden tener. Esos carteles contribuían a visibilizar a las víctimas. Ellas también estaban presentes.

Jun 3, 2015 | destacadas

Gabriela, Agustina y Ángeles. Lola, Melina y Valeria. Y los nombres continúan. Ellas fueron víctimas de la violencia de género, de la violencia machista que las cosifica y se cree con derechos sobre sus cuerpos y almas. Desde 2008, según el observatorio de La Casa del Encuentro, 1808 mujeres fueron víctimas de femicidios. En las últimas semanas, el caso de la adolescente Chiara renovó la consigna “Ni una menos”. Adquirió fuerza con la potencia de un grito acallado, ahogado por años. Algo se despertó en la sociedad. Hoy, esa consigna va a ser más fuerte que la violencia.

El despertar

La consigna “Ni una menos” surgió a partir de un grupo de periodistas, activistas y artistas que en el mes de marzo pasado llevaron a cabo una maratón de lectura, en conjunto con familiares de víctimas, en contra de la violencia de género. El femicidio de Chiara, en la provincia de Santa Fe, en mayo pasado, renovó la fuerza de la frase y, a través de las redes sociales, se viralizó y se extendió rápidamente. A partir de allí, cada vez más fueron los que apoyaron la causa, desde políticos hasta personalidades del espectáculo, pasando por organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas, referentes sociales, actores y conductores, entre otros. Esto se transformó en la iniciativa de concentrarse hoy, a las 17 horas, frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de repudiar la violencia contra las mujeres y solicitar al Estado políticas públicas integrales. Además, la convocatoria tuvo réplicas en diferentes provincias, que también se manifestarán en simultáneo. Será un día histórico, por primera vez, el país se movilizará a nivel nacional para luchar contra la violencia de género.

La gran repercusión y masividad que generó “Ni una menos” no era algo esperado sino que sorprendió a las propias organizadoras. Para Soledad Vallejos, periodista de Página 12 y una de las integrantes del colectivo, había algo latente en la sociedad esperando por salir: “algo hizo click y ese mensaje, que no es nuevo, se articuló de otro modo. Y esa articulación permitió llegar a muchos públicos diferentes”, dijo a ANCCOM. La convocatoria comenzó a interpelar a muchas personas, “incluso a públicos que nunca habían tenido ningún tipo de cercanía con el discurso feminista, con el movimiento de mujeres, que ahora se apropian, o se dan cuenta de que les interesa y de que estaban lejos por prejuicios”, agrega Soledad.

La adhesión a la convocatoria también incluyó a personalidades del espectáculo caracterizadas por su machismo, como Marcelo Tinelli, por ejemplo. Sin embargo, en esta aparente contradicción se puede lograr la llegada a otros públicos, se puede interpelar desde otro lugar a la audiencia. Para Micaela Libson, politóloga e investigadora del Conicet, otra de las integrantes del colectivo, “incluso lo frívolo puede interpelar” y “mientras eso ayude a que a una persona le haga click en la cabeza sobre un determinado tema, es un objetivo logrado”. Agrega que, por otro lado, no se puede negar a los públicos de Tinelli o de Susana y que se puede utilizar esa “frivolidad” para llegar a más gente y a partir de ahí generar una agenda política. Soledad Vallejos coincide al señalar que se necesita a esos públicos para que un tema llegue a todos. Hay que “aprovechar las brechas, los resquicios. Es un proceso y me parece pertinente llegar a todos los públicos posibles, aún a riesgo de contradicción. La consigna es muy clara”. Además, “no pasa solo por la audiencia sino por cómo le habla ese conductor en particular a su público. Tinelli es machista pero hacer incidencia muchas veces quiere decir entrar en contradicciones también”, agrega Soledad. Por su parte, Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e integrante de Red Par, sostiene que cuantas más personas hablen del tema es positivo pero que es necesario “avanzar en una segunda instancia de un mayor conocimiento y en una profundización sobre la problemática”.

El trabajo y la preocupación sobre violencia de género estaban limitados a ciertos círculos de académicos, periodistas, activistas y ONGs pero ahora logró llegar a casi toda la sociedad. De hecho, tanto las organizadoras de la campaña como los integrantes de las ONGs que apoyan la causa, están sorprendidos por la masividad del apoyo ya que no esperaban tanta repercusión. Al respecto, Soledad Vallejos cuenta que en la provincia de Salta hay maestras que comenzaron a hablar del tema y que en Luján, un grupo de estudiantes de sectores humildes empezó a organizarse para realizar jornadas contra la violencia. La gran adhesión a la consigna “tiene un impacto en la vida real a mediano y largo plazo”, sostiene.

Las deudas pendientes

Ahora bien, es necesario pasar de la “foto a la firma”. Por lo tanto, las organizadoras desarrollaron un documento, que se leerá hoy y que solicita la realización de cinco puntos: “implementar con todos los recursos necesarios la ley 26.485”, “garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia, en cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias”, “realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre los femicidios”, “garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista” y “garantizar la protección de las víctimas de violencia”.

Esta enumeración da cuenta y pone en evidencia las deudas que tiene el Estado con las mujeres, fundamentalmente con aquellas que sufren violencia de género. En un país donde una mujer muere cada treinta horas, víctima de un femicidio, es necesario e imperioso que el Estado lleve a cabo las políticas públicas necesarias para concientizar, apoyar y terminar con la violencia. Según Sandra Chaher, “cuando el Estado pone sus recursos al servicio de un tema, el cambio es fundamental”. Así, “el Estado debería transformar la violencia de género en una política pública.”

La primera cuestión refiere a la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en el año 2009. La implementación, es decir, el diseño de políticas públicas que efectivicen lo que menciona la ley, le corresponde al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que depende del Ministerio de Desarrollo Social y posee un presupuesto muy escaso. Según Sandra Chaher esto da cuenta de que “no es una política de Estado relevante”. Ada Rico explica que “entre los artículos que ya están reglamentados existe un plan nacional” el cual “sería muy importante porque en él existen programas para prevenir la violencia”.

El segundo punto se refiere a las dificultades que deben atravesar las mujeres cuando, superada la vergüenza inicial, van a realizar la denuncia o cuando un juez reduce la pena del agresor criminalizando a la víctima. Esas son instancias donde muchas veces las mujeres sufren otro tipo de violencia, porque no les creen, no las escuchan, nos les brindan los recursos para defenderse del hombre agresor. Por eso, es importante la sensibilización en materia de género a todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad. Para Sandra Chaher, el Poder Judicial aún está en deuda con el tema y si bien la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema ha realizado trabajos de concientización, éste todavía “resiste las innovaciones”.

La única estadística de femicidios la realiza el observatorio de La Casa del Encuentro, basándose en la información recopilada de agencias de noticias y diarios de circulación nacional y provincial. Sin embargo, todos aquellos casos que no tuvieron cobertura por parte de los medios quedan afuera y esto indica que detrás de las cifras, el número es mayor. Por esto, uno de los reclamos es la elaboración de estadísticas oficiales ya que el Estado es el que tiene los recursos para acceder a la información de hospitales, juzgados y comisarías y, al mismo tiempo, hacer un entrecruzamiento de las variables. En diálogo con ANCCOM, Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dice que las estadísticas oficiales “darían un panorama real de lo que sucede en el país y se podría ver en que provincia hay más denuncias y femicidios. Pero las estadísticas deben ir acompañadas de programas de prevención y asistencia para que la mujer esté protegida”. En la misma línea, Micaela Libson agrega que la regionalización de una estadística oficial “permite generar políticas públicas específicas para cada una” de las provincias.

Otro de los puntos importantes y en el que coinciden todas las entrevistadas es la incorporación de la temática de violencia de género en las currículas educativas desde el nivel inicial ya que el cambio cultural necesita gestarse también desde la educación. Por eso, el punto cuarto solicita que se implemente la ley de Educación Sexual Integral. La Asociación Civil Trama trabaja desde la comunicación social y diseña e implementa estrategias comunicativas destinadas a la promoción de la equidad y de políticas públicas que fortalezcan los derechos de jóvenes y mujeres. En este marco, ha lanzado el portal web “A amar se aprende”, destinado a los adolescentes para debatir acerca del amor, la sexualidad y los noviazgos violentos. Lucila Trufo es cofundadora de la institución, coordinadora de proyectos y licenciada en comunicación social y dialogó con ANCCOM. Plantea la necesidad de abrir el debate: hay que “hablar del tema. Incentivar que haya voces que en forma clara se expresen en contra de los malos tratos y la violencia. Y también trabajar fuertemente con los y las jóvenes para que puedan construir sus relaciones desde el respeto, el cuidado y el placer. Desde Trama trabajamos en este sentido y con muy buenos resultados porque son temas de mucho interés si se los trabaja a partir de sus propias experiencias y no sólo ‘bajando línea’”.

El cambio cultural

Hay algo muy importante y difícil de lograr: el cambio cultural. Es un proceso que va a llevar tiempo pero que es absolutamente preciso y que debería formar parte de las políticas públicas del Estado. “La única forma de erradicar la violencia de género es con un cambio cultural que no se logra por ley o por decreto, se construye en la comunidad, cambiando los valores y generando una corriente de opinión que condene explícita e implícitamente el machismo y la misoginia”, agrega Lucila Trufo.

Un punto importante es terminar con la indiferencia. En el caso de Chiara los vecinos contaban al día siguiente que habían escuchado gritos. Sin embargo, nadie acudió en su ayuda ni llamó a la policía. Ada Rico plantea la importancia de “no mirar para otro lado”. Es necesario atravesar los mitos y si vemos una situación de violencia en una pareja “meterse, involucrarse” porque “más allá de que no se logre nada, estamos cortando el círculo de violencia en ese momento”.

Además, Micaela Libson sostiene que “la violencia no es algo de la vida privada, es público”. Por eso, hay que ser “más solidarios e involucrarse en las situaciones, meterse porque es en lo más pequeño donde los cambios se van dando, se va transformando la cultura”. En este sentido, Soledad Vallejos plantea que los cambios sociales son procesos culturales que llevan mucho tiempo y que si bien es necesario reclamarle al Estado la generación de políticas públicas, la sociedad debe estar involucrada ya que “todavía hay una anestesia social”. Asimismo, refuerza la idea de que la violencia no es algo privado sino “un tema de derechos humanos que debería ser un asunto público”. En las situaciones de violencia “hay una cuestión de poder, que es cultural y social”, agrega.

Derribando mitos

“Si se queda es porque le gusta”, “algo habrá hecho”, “el violento está enfermo y la mujer tanto más que él”, “por algo se queda”. Estos son algunos de los mitos que circulan socialmente en torno a la violencia de género, ideas que invisibilizan esa violencia y que están basadas en prejuicios y falta de información.

“El hombre violento no es enfermo, es violento, que es distinto”, enfatiza Ada Rico. Y explica que la mujer que se queda a su lado es porque es una víctima con todos sus derechos vulnerados. “Su autoestima está destruida y es muy difícil que pueda tomar una decisión”.

Sandra Chaher sostiene que la violencia de género es cultural y que también es necesario tener en cuenta la desigualdad que es generadora de violencia. Al respecto, Micaela Libson plantea que “la violencia machista es estructural y varones y mujeres la reproducimos o no en nuestro quehacer cotidiano”.

El rol de los medios de comunicación

Estos mitos, junto a una serie de estereotipos, también circulan en la cobertura que realizan los medios de comunicación. Si bien cumplen un papel importante en dar cuenta de los femicidios y, en ese acto, hacer visible la violencia, muchas veces recaen en una criminalización de la víctima, cuyo reverso es la justificación del agresor. Sandra Chaher es periodista e integrante de Red Par (Periodistas de Argentina en Red por un periodismo no sexista), quienes realizaron un decálogo para el tratamiento adecuado de noticias de violencia hacia las mujeres. Sandra explica que es necesario profundizar en la perspectiva de género para entender que “son las desigualdades históricas las que generan violencia”. Reconoce que los medios de comunicación “tenemos mucho que hacer, porque si bien los casos están saliendo, el tratamiento todavía no es el adecuado”. Al respecto, recuerda que los casos de Ángeles Rawson y de Lola Chomnalez no fueron abordados como femicidios.

Por su parte, Ada Rico rescata lo positivo de la cobertura mediática y plantea que es importante la visibilidad del tema para que una mujer que esté atravesando una situación de violencia “comprenda que no es algo natural, que hay otras mujeres a las que les sucede lo mismo y que existen lugares a los que puede acudir”. Sin embargo, todavía algunos medios siguen analizando la conducta de la víctima, como en el caso de Melina Romero, dice Ada. Soledad Vallejos subraya la responsabilidad social que tienen los periodistas y que son ellos quienes hacen a los medios, “todavía hay colegas que siguen hablando de crimen pasional”.

¿Cada vez más violencia?

Un interrogante surge inevitablemente: ¿hay cada vez más violencia contra las mujeres o los medios le están otorgando mayor espacio en sus agendas? Ada Rico no considera que haya aumentado la violencia sino que “hay más visibilidad”. Sin embargo, Sandra Chaher, Micaela Libson y Luciana Trufo concuerdan en que no se puede saber, ya que no existen estadísticas oficiales. Al respecto, esta última, basándose en otras analistas, explica que “es esperable un aumento de la violencia ya que las mujeres han avanzado en muchos ámbitos de la vida pública como la educación, el trabajo, la militancia social y política, pero estos cambios no han sido acompañados por una evolución en las relaciones de género en el ámbito familiar y doméstico. Ante el desconcierto y la inseguridad que esto les genera a ciertos sectores de hombres que siguen sosteniendo los valores y se identifican con una masculinidad tradicional, la respuesta puede ser la violencia”.

El día después y el compromiso político

Tanto las integrantes de la campaña “Ni una menos” como las organizaciones que van a participar de la marcha tienen expectativas en cuanto a lo que va a pasar después.

Para Ada Rico, el reclamo de la sociedad va a ser muy fuerte y espera que los miembros del gobierno “entiendan que es gente que se manifiesta sin banderas político partidarias y que van a tener que trabajar en serio en esta problemática”. Por su parte, Sandra Chaher reconoce el trabajo realizado por el gobierno en materia de amplitud de derechos pero plantea que todavía los poderes Ejecutivo y Judicial “están en deuda con el tema” de la violencia de género. Agrega que es un buen momento para aprovecharlo en el debate ya que estamos ante la posibilidad de “amplificar el reclamo”. En tanto, Micaela Libson cree que va a ser un “día histórico” y que se van a “abrir puertas fructíferas” y plantea que van a apostar tanto a que los candidatos incorporen el tema a sus campañas como a que los políticos que actualmente están ejerciendo sus funciones incorporen efectivamente los cinco puntos. Para Soledad Vallejos, el tema no pasa sólo por el gobierno porque éstos “pasan y el Estado queda”. Advierte que algunos políticos no van a trabajar la temática si la sociedad no reclama, si no se los recuerda.

Por otro lado, algunos políticos que hoy apoyan la consigna “Ni una menos” luego se muestran cerrados a debatir otros temas relacionados como, por ejemplo, la despenalización del aborto, un reclamo histórico del movimiento feminista, que nunca pudo ingresar en la agenda política. Soledad Vallejos entiende que muchas de las personas que hoy apoyan el reclamo contra los femicidios, no estarían a favor de la despenalización del aborto por cuestiones religiosas o por falta de información. Y postula que no es posible pedir que se produzca todo al mismo tiempo porque “los cambios son graduales, más en una sociedad misógina y controladora como la argentina. Es un proceso y cada cual sabe qué cartas hay que jugar y cómo ir pidiéndolo”. Por el momento, “haber conseguido esta sensibilización es un milagro”.

La violencia de género es una problemática estructural que atraviesa todas las clases sociales y que se apoya en una sociedad patriarcal y machista que, a través de la circulación de determinados mitos y estereotipos invisibiliza esa violencia, disciplina los cuerpos de las mujeres y les arrebata sus derechos. A partir del apoyo transversal que generó la consigna Ni una menos, algo está cambiando en la sociedad. Hoy, otras voces se van a hacer escuchar para que no haya más Ángeles, ni Gabrielas ni Chiaras, para que no haya “ni una menos”.

May 16, 2015 | inicio

Bajo la consigna “Al desnudo por el parto en casa”, parteras y médicas se autoconvocaron el jueves 14 pasado frente al Ministerio de Salud de la Nación, sobre la 9 de Julio y Belgrano, para movilizarse a favor del parto en domicilio y reivindicar el trabajo de las parteras independientes. La particularidad del acto es que las manifestantes marcharon con sus torsos desnudos y pintados con diferentes colores y motivos. También marcharon algunas madres con sus bebés.

El acto comenzó a las 11 de la mañana y llenó la avenida 9 de julio de color y consignas como “yo quiero elegir” y “sí al parto en casa con parteras”.

La ley 17.132 establece que las parteras pueden atender embarazos sanos tanto en una institución pública o privada como en el domicilio de la mujer. Actualmente, existe un proyecto de modificación de esta ley que pretende regular el trabajo de las parteras pero limita sus incumbencias al ámbito institucional, por lo cual, ya no podrían asistir partos en casas. Esto no sólo representa una vulneración a los derechos de las mujeres que desean un parto en su hogar sino también una pérdida de autonomía profesional para las licenciadas en obstetricia. De modificarse, muchas mujeres que optan por esta opción se quedarían sin cobertura. Paralelamente, por su parte, el Ministerio de Salud presentó un documento que busca regular este tipo de partos. En diálogo con ANCCOM, Marina Lembo, presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI) dijo que esta resolución “no tiene bases científicas y no está avalada por los protocolos internacionales” y que además le quita al parto en domicilio “la filosofía asistencial” que lo caracteriza.

Movilización por el «parto en casa» de la Asociación Argentina de Parteras Independientes frente al Ministerio de Salud de la Nación.

En los últimos tres años, el número de mujeres que eligió esta modalidad fue en aumento. Para Violeta Osorio, integrante de la Asamblea por el Derecho a Elegir, esto se debe a varias causas. Fundamentalmente, “después de una experiencia institucional atravesada por violencia obstétrica”. Luego porque “en las instituciones hay protocolos muy rígidos, de rutinas invasivas que ya han demostrado ser nocivas en la recepción del bebé”. Por último, hay mujeres que lo elijen “por una cuestión ideológica, una manera de entender el nacimiento, la intimidad y la sexualidad de una manera que es más coherente con el hogar”. Asimismo, “hay muchos varones que son muy humillados por el sistema de salud y hay muchas mujeres que tienen secuelas físicas y emocionales iguales a las de las mujeres que fueron violadas”, explica Lembo. Pero el sistema no solo puede maltratar a las mujeres gestantes sino, además, a las parteras: “son medidas muy violentas también para el profesional que quiere brindar una asistencia diferente”, agrega Marina.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa idónea de cesáreas debe estar entre un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, en Argentina, según Osorio, se practican en promedio un 60 por ciento. Para ella, “la atención perinatal institucional tiene una mirada patologizante del embarazo y del parto”. Frente a esto, la opción del parto en domicilio representa una experiencia enriquecedora para madres y padres, respeta la intimidad del momento del nacimiento y reconoce las necesidades y deseos de cada mujer. Osorio explica que “en el parto domiciliario planificado se arma un vínculo con los profesionales que asisten, es muy personalizado, se conoce más a la familia, se trabaja de manera particular y personalizada con la mujer”. Para Lembo, el parto en casa también tiene beneficios y los problemas son ínfimos, “alrededor de un 0.4% y las cesáreas no llegan al 5 por ciento”. Además, las mujeres “no tienen depresiones post parto”.

El parto domiciliario es un derecho que poseen las mujeres. La ley 25.929, conocida como ley de parto respetado, establece que durante la gestación, parto y posparto, las mujeres tienen derecho a ser tratadas “de modo individual y personalizado que le garantice intimidad”, “al parto natural respetuoso de los procesos biológicos y psicológicos” y a ser considerada como una persona sana. Además, este tipo de práctica está regulada por protocolos internacionales. Al respecto, Lembo plantea que los protocolos asistenciales que ellas usan son muy diferentes a los que lanzaría el Ministerio “porque la misma cosa para nosotros es normalidad y para ellos es discapacidad”. En la misma línea, para Osorio, el modelo exitoso y reconocido a nivel internacional es el de las parteras.

La violencia obstétrica es la principal causa por la que muchas mujeres eligen tener a sus hijos en sus hogares y es, fundamentalmente, una forma de violencia de género. Para Osorio, “hay una imposición y una vulneración de derechos en el hecho” de que a una mujer “no la dejen parir cómo, dónde y con quién” desea. Desde la misma vereda, para Lembo, el Ministerio de Salud, “en vez de ocuparse de la violencia obstétrica” pretende “erradicar el único lugar donde las mujeres están bien asistidas”.

May 13, 2015 | inicio

En el salón Delia Parodi, del Congreso de la Nación, durante el III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, se presentó la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Violencia Institucional, en cuya realización participaron miembros de la Defensoría del Público. El decálogo se propone como un conjunto de herramientas y recomendaciones para realizar una cobertura periodística responsable en los casos en que hay un uso ilegítimo de la fuerza por parte de las instituciones estatales. Se basa en una perspectiva que piensa a la comunicación como derecho humano y a los medios como actores fundamentales para garantizar el acceso a la información. Además, se llevaron a cabo seminarios y encuentros previos para discutir el documento que contaron con la participaron de periodistas, docentes de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, integrantes del directorio del AFSCA, docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y letras de la UBA y periodistas de las provincias de Córdoba y Mendoza, entre otros.

Cynthia Ottaviano, quien actualmente se desempeña como Defensora del Público de servicios de Comunicación Audiovisual, fue la encargada de explicar los diferentes puntos de la guía y de moderar las exposiciones de los invitados a la mesa. Al comenzar, planteó que dos de cada tres noticias sobre jóvenes son notas policiales y que los medios suelen criminalizar a los que pertenecen a las clases populares y, así, construyen un otro que es estigmatizado y perseguido. Luego, comenzó a detallar los puntos de la guía.

El punto 1 plantea que frente a un caso de violencia en el que participe personal de las fuerzas de seguridad es necesario “indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles para saber si se está frente a un caso de uso legítimo de la fuerza o frente a un caso de violencia institucional”. Ottaviano explicó que, para dilucidar si las fuerzas de seguridad están usando la fuerza de manera legítima o no, es necesario utilizar estrategias periodísticas que contrasten las primeras versiones presentadas por las fuerzas con la veracidad de los hechos.

Victoria Montenegro de la Subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las mujeres del Consejo Nacional de la Mujer; Mónica Macha, senadora provincia, Leonardo Grosso del FpV-Movimento Evita; Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad; Martín Fresneda, secretario de DDHH de la Nación; Horacio Pietragalla del FpV y Pablo Ferreyra, legislador porteño.

El punto 2 establece que hay que “prestar especial atención a situaciones conflictivas en las que es recurrente el ejercicio de la violencia institucional”. Ejemplo de estos casos son los desalojos de viviendas, los desalojos del espacio público, como por ejemplo el desplazamiento de vendedores ambulantes, los allanamientos y los eventuales conflictos que puedan surgir en eventos públicos o espectáculos.

En ese momento, Ottaviano le preguntó a Cristina Camaño, fiscal nacional en lo criminal y docente universitaria, en qué casos los medios pueden contribuir a visibilizar un caso de violencia institucional. Camaño sostuvo, por un lado, que los medios pueden entorpecer “cuando estigmatizan a la víctima” y, por otro, que son útiles cuando hablan con los testigos del hecho y cuando acompañan a la investigación dialogando con jueces y fiscales. Y agregó que el periodismo que no sirve es el que distorsiona, inventa y opina para llenar un espacio y que es necesario ver cuál es la intención de la noticia, si es informar o producir un escándalo.

La tercera recomendación de la guía es “difundir las diferentes versiones del hecho”. Ottaviano explicó que en muchos casos de violencia institucional hay una práctica generalizada que es la de encubrimiento y de dar a conocer versiones sesgadas de los acontecimientos. Por esto, es necesario que los periodistas ofrezcan distintas versiones sobre un mismo hecho. Esto incluye no sólo a las fuentes del juzgado a cargo de la causa y de la fiscalía sino también a los familiares de las víctimas y a organizaciones especializadas en violencia institucional.

III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en el Congreso de la Nación.

El cuarto punto solicita a los periodistas “realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional”. Esto implica que muchas veces, en un caso de uso ilegítimo de la fuerza, se termine atribuyéndole responsabilidad a sus víctimas. Ante esto, Ottaviano sostuvo que es necesario “desarrollar una investigación periodística autónoma”, “evitar la reproducción irreflexiva de filtraciones y trascendidos que tiendan a convalidar la versión de las agencias involucradas” y “privilegiar el rigor de la información” consultando a las diferentes partes implicadas y visitando el lugar de los acontecimientos para verificar la información con distintas fuentes. Dante Leguizamón, periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, contó que cuando él comenzó a trabajar, el periodismo policial sólo se basaba en las fuentes policiales, y dijo que es clave sumar más voces, como las judiciales. Además, planteó que el papel de los medios es muy importante a la hora de instalar determinadas ideas sobre la peligrosidad de los jóvenes. Al respecto, Ottaviano sostuvo que “los medios contribuyen al disciplinamiento social con lógicas de pánico para la jerarquización de lo que es noticia y de lo que no. Esto justifica que el conflicto social se soluciona con represión”.

Precisamente, la quinta recomendación de la guía es “evitar la justificación de la violencia institucional” ya que otro de sus mecanismos es la criminalización de la víctimas. Ante ello, se recomienda no usar sus características para justificar el uso ilegítimo de la fuerza y evitar “la reproducción y la producción de estigmatizaciones basadas en la orientación sexo-genérica, el idioma, la religión,” etc.

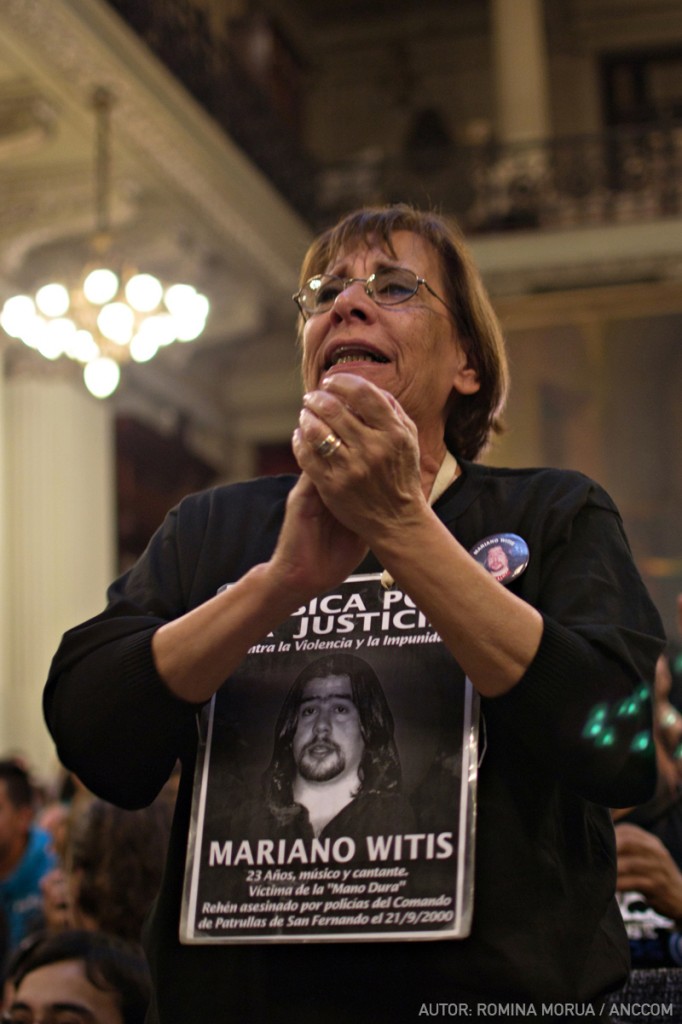

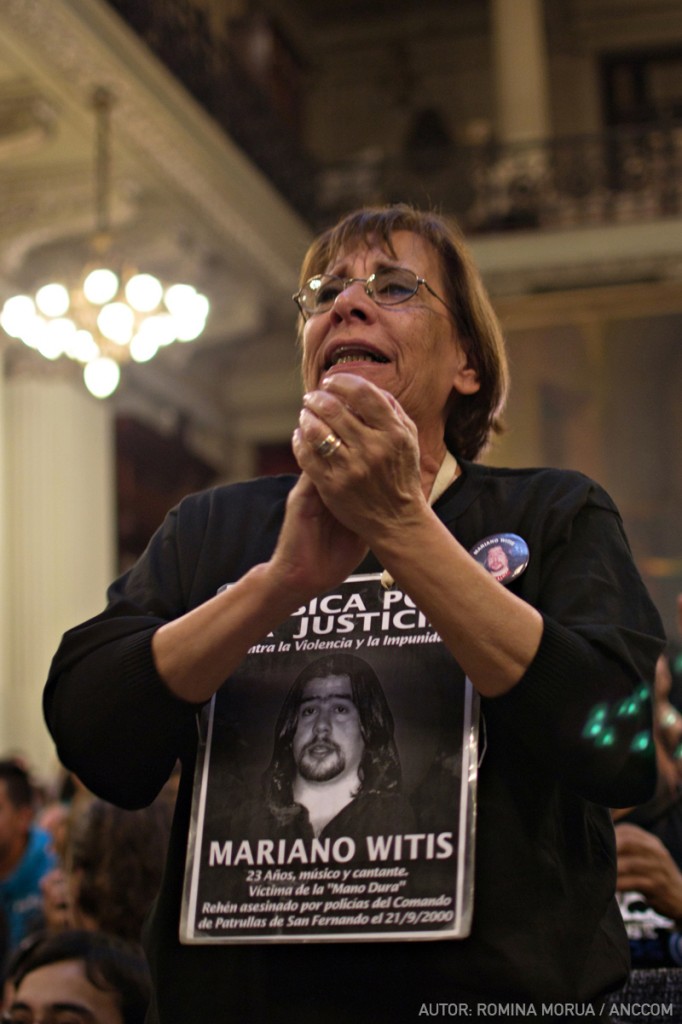

El sexto punto consiste en “dar a la víctima de violencia institucional el lugar de sujeto en la crónica periodística”. Ottaviano manifestó que es preciso aportar “información respetuosa” acerca de la víctimas y que, para lograrlo, se requiere “prescindir de la reiteración espectacularizante de los hechos”, “evitar la re victimización” y “respetar los derechos de la normativa nacional e internacional” en casos en que intervengan menores de edad. En este punto, Ottaviano le cedió la palabra a Raquel Witis, madre de Mariano Witis, quien fue asesinado por la policía en el año 2000 durante la persecución que siguió a un asalto en el Banco Itaú de Beccar. Para Raquel, “el periodismo tiene un rol fundamental en trasmitir las distintas voces”. Contó que en el caso de su hijo, el primer titular de tapa de los diarios fue “dos delincuentes abatidos en un asalto”. En realidad, Mariano había sido tomado como rehén por el grupo de delincuentes que robó el banco. Según Raquel, “la primera crónica fue la versión policial”. Dijo que las fuerzas de seguridad tratan de justificar la violencia y que el periodismo puede convertirse en cómplice si es que “no averigua o se queda con la primera versión de los hechos”. Por lo tanto, “el papel de los medios es fundamental para escuchar a la víctima y a las otras voces pero también le sirve a los familiares para presionar a los tribunales para que realicen su trabajo”. En su caso, los medios la ayudaron para que la fiscal vaya a buscar testigos al barrio donde había ocurrido el hecho. El testimonio de Raquel da cuenta, por un lado, del peligro de los medios de convertirse en la voz de la policía y, por otro, de que pueden llegar a ser una herramienta fundamental que ayude a las víctimas, al contribuir a su visibilización y como forma de presión a los poderes judiciales.

La recomendación número 7 establece que es necesario “ofrecer una explicación estructural de los casos de violencia institucional”. Ottaviano declaró que los hechos de violencia son “prácticas rutinizadas y naturalizadas dentro de las fuerzas de seguridad”. Ante esto, es preciso “recurrir a instituciones y organizaciones sociales comprometidas con la erradicación de este tipo de prácticas”, relatar los acontecimientos evitando presentarlos como “fatalidades” y “apelar a fuentes especializadas en el estudio de la violencia institucional”.

El octavo punto indica “entender la información como mecanismo preventivo ante el mal desempeño de las fuerzas de seguridad y la impunidad”. Para eso, se recomienda obtener y publicar “datos clave para la dilucidación del hecho investigado”, “informar sobre el avance y los resultados de las causas judiciales” e indagar sobre aquellos casos en que los juicios no avancen.

El anteúltimo punto establece como necesario “resguardar los derechos del público” ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) considera a las audiencias de los medios de comunicación como “plenos sujetos de derechos y no como consumidores”. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones se mencionan: evitar una espectacularización de las víctimas con el uso de primerísimos planos, brindar información socialmente necesaria para que los públicos conozcan las herramientas que tienen frente a un caso de violencia institucional y cuidar los montajes, las ediciones y el lenguaje que compone la construcción de la noticia.

Por último, el punto décimo plantea “reclamar la defensa y la protección de quienes trabajan en la comunicación”, ya que en la investigación de un caso de violencia institucional los periodistas pueden exponer su seguridad. Sol Amaya, sub directora de Infojus, planteó que la “protección se construye” ya que los periodistas pueden buscar ayuda de organizaciones territoriales de base a la hora de visitar el lugar donde se cometió un hecho de violencia y además dijo que es necesario capacitar a los cronistas para que puedan dar cuenta del fenómeno investigado en toda su complejidad.

En declaraciones a ANNCOM, Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, contó que la iniciativa surgió en el equipo de comunicación de la Campaña Contra la Violencia Institucional, quienes la llevaron a la Defensoría como propuesta. Dijo que trabajaron en conjunto con el organismo y que llevaron a cabo una discusión federal acerca del tema para no centrarse en la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en aquellas provincias donde hay periodistas comprometidos y también consultando a diferentes universidades. Agregó que planean llevar la guía a diferentes ciudades, a otras casas de estudio y a las redacciones de los medios.

Cynthia Ottaviano también dialogó con ANNCOM y aseguró que hubo un período en que la información se consideraba como una mercancía, donde la libertad de prensa se camuflaba con la libertad de empresa y que hoy, en cambio, la comunicación se considera un derecho humano: “lo tenemos todas y todos por el hecho de ser personas, es inalienable”. Y aclaró que posee una doble faz, una individual, que consiste en dar y recibir información y, una faz colectiva, que radica en que sin información no hay posibilidad de tomar decisiones. El derecho a la comunicación “es un derecho constitutivo del resto de los derechos humanos” porque “no hay posibilidad de llevar adelante una vida democrática si no tuviéramos el derecho humano a la comunicación”.

May 12, 2015 | destacadas

A Eugenia le arrebataron la felicidad. Embarazada de cuarenta y un semanas, le indujeron el parto demasiado rápido y finalmente le practicaron una cesárea innecesaria. Acostada sobre la fría mesa de operaciones del quirófano, con los brazos atados, escuchaba los comentarios sarcásticos que el médico hacía sobre ella mientras el resto del equipo se reía. Eugenia tan sólo podía llorar en silencio.

El de Eugenia es uno más de los casos de violencia obstétrica que suceden en el país, tanto en instituciones públicas como privadas. Bajo la premisa “hacer visible lo invisible”, la agrupación argentina Las Casildas escribió, dirigió y puso en escena la obra teatral “Parir(nos)”. Se trata de cuatro historias de partos de cuatro mujeres distintas que tuvieron diferentes experiencias. Al finalizar, se abre el debate sobre el tema donde el público participa. Luego de un año de funciones, a principios de mayo viajaron a Chile para presentarla en las ciudades de Santiago y Viña del Mar, gracias a una campaña realizada en las redes sociales.

La voz de todas

Con la idea original de Julieta Saulo, coordinadora de Las Casildas, la pieza está protagonizada por Eugenia Díaz, Jimena Schneier, Leticia García y Violeta Osorio. “La obra tiene relatos de cuatro mujeres que, de algún modo, representan la voz de todas. Tenemos un parto en una institución, una cesárea, un parto en casa donde hubo violencia dentro del hogar y un parto respetado que no dice dónde, como planteando la posibilidad de que ese parto puede ser en cualquier lugar,” cuenta Eugenia. Esto último es “para salir del estereotipo de que la única manera de parir de manera respetada es en tu casa. Si nos atenemos a los números, estadísticamente son muy pocas las mujeres que eligen parir en el hogar. Y así y todo, en la casa hay situaciones de violencia que son tremendas”, agrega Julieta.

La obra surgió ante “la necesidad de generar un dispositivo distinto para difundir información porque desde el arte movés otras fibras”, explica Julieta. “Parir(nos)” está basada en “historias que nos han contado, en secuencias que nos pasaron a nosotras. Intentamos darle voz al relato de las mujeres en la escena de los partos”, agrega.

En primera persona

Eugenia tuvo dos experiencias distintas. En el nacimiento de su primera hija sufrió de violencia obstétrica y eso le sirvió para saber lo que no quería con su segundo embarazo, por eso, luego de informarse, eligió un parto en su casa. “Fue maravilloso. No podía creer que estaba sucediendo en mi casa, fue muy rápido, estaba con dos parteras y mi compañero. De repente estaba naciendo mi hija ahí. Me la dieron y directamente se prendió a la teta, ni siquiera habíamos cortado el cordón. Al otro día estaba caminando por ahí. En cambio, con el anterior estuve seis meses hasta poder hacer algo porque la cesárea es una cirugía mayor”.

Por su parte, Julieta tuvo un parto normal pero había algo que “le hacía ruido”. Comenzó a pujar y en el momento en que sale el cuerpo de su bebé ella gritó. “De repente fue el quiebre. Grité y viene un médico de la sala de al lado y dice ‘¿qué pasó, está todo bien?’ Un ser humano me está atravesando el cuerpo, ¿cómo puede ser que a alguien le llame la atención que yo grite? Mi manera de parir fue muy conducida. Esta cosa de ser una buena chica, que te pide el sistema, portate bien, no grites, pujá ahora, ahora no. Y de repente cuando te salís de este parámetro, vienen y te abren la puerta, no te vayas a salir de eje, no vas a manifestar tu poderío acá”.

En el caso de Jimena, habían planeado una inducción que no fue real porque su hijo nació luego de dos horas y media de llegar al hospital. “La cesárea estuvo atravesada por frases desafortunadas desde la partera hasta del anestesista. Había tres personas empujándome la panza. Y luego aprovechaban cuando venían las visitas y se llevaban al bebé”.

Un tipo de violencia poco conocida

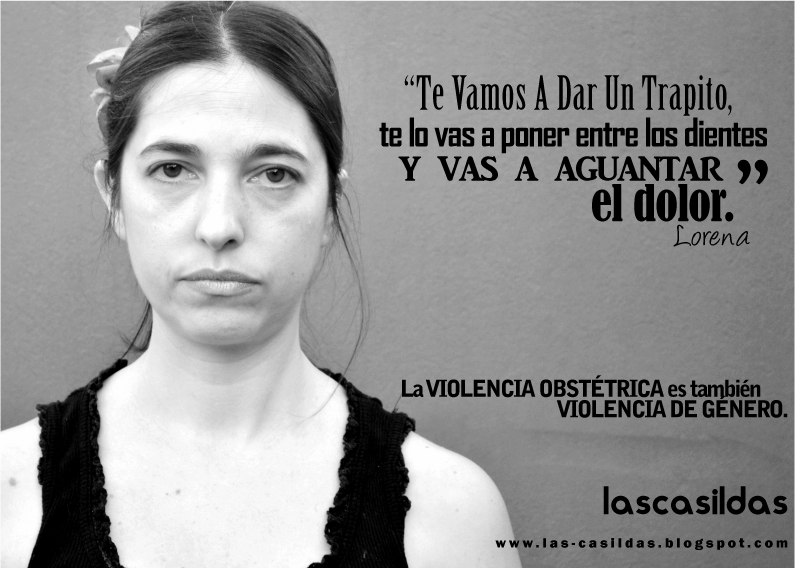

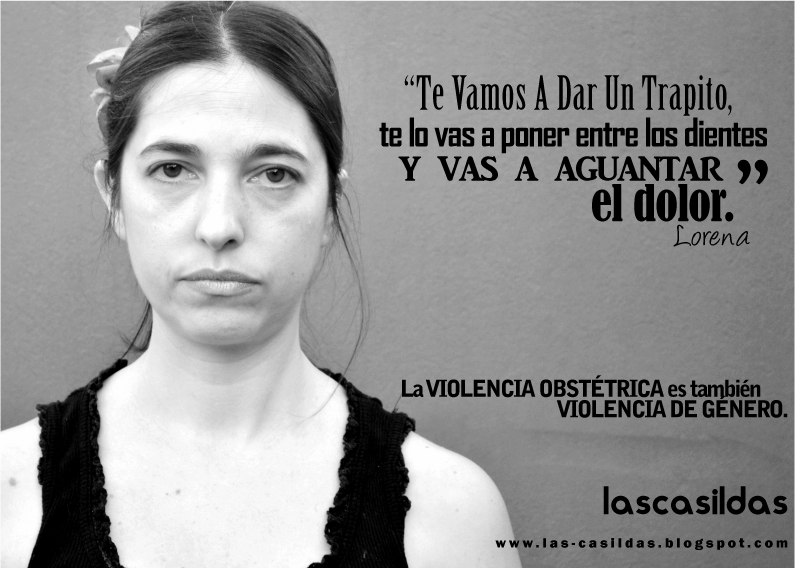

La violencia obstétrica es una de las formas de la violencia de género y consiste en la vulneración de los derechos que tienen las mujeres antes, durante y después del parto. Según la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la violencia obstétrica es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. Además, la ley 25.929, conocida como “ley de parto respetado”, establece que toda mujer durante su embarazo, parto y posparto tiene una serie de derechos, entre los cuales se encuentran: ser informada de las distintas intervenciones médicas; ser tratada con respeto; ser considerada como persona sana de modo que sea la protagonista de su parto, al parto natural, respetando los tiempo tanto biológicos como psicológicos y a estar acompañada durante el proceso por una persona de su confianza.

Las Casildas es una agrupación que surgió en el año 2011 gracias a la iniciativa de Julieta Saulo, su fundadora. Comenzó como un emprendimiento individual que adquirió dinamismo a través de las redes sociales. Actualmente está conformada por mujeres y varones que, desde diversas disciplinas, se dedican a la difusión de información sobre los derechos de las mujeres, de las familias y de los niños y niñas durante la gestación, el parto, el posparto y la crianza que, según Julieta, “son derechos que están muy vulnerados” porque “hay mucho desconocimiento”. Dentro de sus actividades, llevan a cabo la organización de grupos de mujeres embarazadas y de grupos de crianza y ofrecen asistencia de puericultoras especializadas en lactancia. Además, han realizado diversas campañas, spots, debates y mesas de trabajo para visibilizar la violencia obstétrica.

La violencia obstétrica adquiere diferentes modalidades. Desde los gritos y malos tratos por parte de las enfermeras hasta el abuso de medicación, pasando por las decisiones arbitrarias de los médicos que no tienen en cuenta la opinión ni los deseos de la mujer. Se trata de una forma de violencia que muchas veces está naturalizada tanto por los profesionales como por las mujeres embarazadas y que está atravesada por relaciones de poder. En estos casos existen dos cuestiones importantes: la desinformación y el lugar hegemónico que ocupa el médico. Para Eugenia Díaz, una de las actrices y además directora de la obra, “la información es poder, es importante para que la mujer sepa a qué tiene derecho, que merece respeto y que tiene decisión sobre su cuerpo. Si una está informada podés tomar una decisión”. Además, Eugenia plantea que el profesional “es el que tiene el saber. Entonces las mujeres, de algún modo, somos infantilizadas frente a la eminencia que es el profesional, y detrás de éste la institución; de repente entregamos nuestro cuerpo al saber del otro. Jimena Schneier, otra de las actrices, coincide: “te guiás mucho por el profesional, a la voz del médico una le da una determinada categoría”.

Sin embargo, también es importante el lugar que la mujer ocupa como protagonista de todo el proceso. Las Casildas hablan de “hacerse cargo”. Para Eugenia es necesario “hacerse cargo de que el cuerpo de una es de una, que el embarazo es personal y que en la medida en que el embarazo sea normal puede ser asistido por parteras, puede ser acompañado de otra forma”. En la misma línea, Jimena sostiene que juegan un papel importante las experiencias personales previas: “en el debate se plantea mucho lo de hacerse cargo una, de por qué una llegó a esa experiencia. Yo me hago cargo de la mujer que era yo en ese momento, tal vez no me hubiese animado a un parto vaginal. Si una está plantada en otro lugar, las experiencias son otras”. Para Julieta, “hay que buscar, hay que informarse, hay que empoderarse”. Ella reconoce que existe “un sistema médico hegemónico que baja todo su poderío” sobre las mujeres pero se pregunta qué hacen las mujeres frente a eso, ya que en algunos casos “una va al obstetra que le queda a la vuelta porque es más cómodo y te lo cubre la prepaga”. Entonces, “también hagámonos cargo nosotras como agente protagonista de ese proceso”, enfatiza.

El teatro como herramienta

La obra tiene el formato de teatro- debate. Por lo tanto, al finalizar la función comienza la charla con el público. Para Eugenia, “es la oportunidad de utilizar el teatro como una herramienta para la transformación, nos ha pasado de estar en instituciones y que profesionales con ambo estén llorando, al verlo en un hecho vivo, pudieron ver la violencia que ellos mismos habían realizado, que lo tienen tan naturalizado que no lo ven. Entonces, en ese sentido el teatro es una pieza fundamental en esto que hacemos”. Julieta cuenta que “hay gente que se da cuenta de que fue violentada ahí mismo. De repente, termina el debate y se te acercan movilizados y emocionados porque el quiebre lo terminaron de hacer ahí. Ver a cuatro mujeres haciendo arte y luego con toda la información que se da en el debate es muy fuerte. Eso ni con la mejor charla del planeta lo hubiésemos logrado”.

PARIR (NOS). La obra de teatro de Las Casildas para generar debate sobre la violencia obstétrica.

El teatro se caracterizó siempre por ser una herramienta de crítica y de movilización social. Para el grupo, se trata de articular la pasión que sienten por el teatro con la posibilidad de trabajar por un cambio en la sociedad. Eugenia tiene “la sensación de que funciona, de que estamos haciendo algo. La violencia obstétrica es tremenda y parece que lo ocupa todo, esto es como un granito de arena en contra de todo esto, tratando de que nuestros hijos puedan parir donde sea que elijan y tener sus hijos de forma respetada. Eso es lo que buscamos, que los que vengan nazcan de una mejor forma porque más allá de la violencia que sufren las mujeres los bebés también. Y creo que eso es lo más terrible. Esto es superador, porque estás haciendo algo con el teatro, estás poniendo el cuerpo en algo que genera cambios”. Para Julieta, “haber generado un dispositivo desde el arte hace que se muevan otras cosas, la información llega a personas que de otra forma no llegaríamos. La gente está atenta, movilizada, emocionada”.

Camino a Chile

El primer fin de semana de mayo Las Casildas viajó a Chile a presentar su obra. El proyecto surgió por iniciativa de una mujer, Mónica Arroyo, quien le escribió a Julieta Saulo para llevar la obra a Chile. “Yo le dije que si quería difundíamos desde las redes sociales. Lo que se armó fue maravilloso. Un montón de gente desconocida poniéndose a laburar por una causa común. Tuvimos función el viernes en Santiago, el sábado en Viña del Mar y el domingo en Santiago otra vez.” El caso permite hablar del rol de las redes sociales, que, como dice Julieta, “bien usadas es una herramienta de difusión, generadora de cambios y de concreción de proyectos”.

La obra también tuvo repercusiones en nuestro país. En el marco de la campaña “Antes, durante y después del embarazo tenés derechos”, el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) invitó a Las Casildas a realizar una función en el centro cultural de la Villa 21 en Barracas.

La iniciativa de Las Casildas demuestra que el teatro puede ser una herramienta tanto de concientización como de transformación social. Pero también es mucho más, es descubrimiento, encuentro y hallazgo. Como hecho vivo, se nos ofrece en toda su plenitud. “Parir(nos)” atraviesa el escenario y no termina cuando cae el telón, hace que el público se descubra a sí mismo, genera cuestionamientos y contribuye a visibilizar la violencia. Como dijo Peter Brook, “hay un momento en que el teatro y la vida son uno”.