Jun 23, 2015 | destacadas

El viernes, la Plaza de Mayo se preparó una vez más para ser escenario de un reclamo que lleva años haciéndose escuchar. Los artistas ambulantes que trabajan en la calle, subtes y colectivos exigieron a los gobiernos –nacional, provincial y de la Ciudad– que los reconozcan como trabajadores de la cultura y que garanticen su derecho a ejercer libremente su labor.

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) convocó a todos los que quisieran sumarse al «Primer Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes» para demandar respeto hacia su trabajo. Bajo algunos lemas como “La música en la calle no es delito” y “El arte ambulante es cultura, y es un derecho”, más de setenta artistas de la Ciudad de Buenos Aires, y de distintos puntos del país, se unieron para dar visibilidad y difusión a su pedido: “Queremos que esta persecución hacia los artistas ambulantes cese de una vez por todas, con una ley que nos ampare y que nos reconozca”, explicaba Walter Machado, miembro del FAAO y músico que toca en la Línea A del Subte.

El Encuentro comenzó pasado el mediodía con un Cabildo Abierto donde se debatió sobre el papel del artista ambulante en el espacio público y se extendió durante toda la tarde con las diferentes expresiones musicales. Jamaicaderos, banda que lidera el reclamo, rompió el hielo haciendo la primera presentación de la tarde. Alejandro Cabrera Britos, uno de sus integrantes, es el fundador del FAAO e ideó el proyecto de ley que intenta regular el trabajo de estos artistas.

El primer proyecto de ley para la protección de los artistas callejeros fue presentado en la Legislatura porteña en 2012 pero nunca fue tratado. Una segunda versión fue elevada en 2014 y “aún sigue siendo cajoneado”, contó Machado y agregó: “Esto se da en el marco de las políticas que viene llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el PRO principalmente, de cerrar centros culturales, cerrar los espacios de trabajo, incluso la persecución a artistas callejeros, a los que les han sacado equipos e instrumentos. Por eso tuvimos que decir basta y organizarnos de alguna forma.”

Varios artistas sufrieron distintas maneras de acoso y exigencias de que abandonen su ámbito laboral. El vació legal que los rodea los deja a merced de la subjetividad policial. El accionar institucional se rige por la mezcla de leyes y decretos vigentes que no contemplan la realidad, pero que sirven de excusas para silenciar el arte ambulante. “Nos persiguen con leyes que están de la época de (Carlos) Grosso o que todavía están desde la dictadura. Estamos luchando contra eso. También estamos pidiendo por la Ley Federal de las Culturas, para ser incluidos en ella”, reclamó Machado. Y agregó que, en el Subte, la persecución se incrementó con el cambio de la Policía Federal a la Metropolitana. “Suelen echarnos bajo la excusa que somos un ruido molesto, que colaboramos con la delincuencia, que somos mendigos, cosas totalmente ilógicas. Nosotros no somos delincuentes, no somos mendigos, somos trabajadores”, remarcó.

El artículo 32 de la Constitución de la Ciudad “garantiza la democracia cultural, asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura”, a la vez que “crea y preserva espacios, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular, y facilita el acceso a los bienes culturales”. Pero esta normativa se contradice frente a los decretos que utiliza la Policía para expulsar a los artistas. Uno de los decretos que se invocan para correr a músicos y actores es el 1239, de 1993, que establece que “podrán realizarse actividades artísticas en las plazas públicas y paseos de todo el territorio de la Ciudad, siempre que no produzcan deterioros en los espacios que utilicen”. También se utiliza el decreto 2204, de 1990, que prohíbe “las actividades de músicos ambulantes, actores, mimos y otros similares en el área del microcentro de esta Ciudad”. Estos decretos, a su vez, chocan con la Ley 1540 de Control de Contaminación Acústica, reglamentada en 2007, que delimita los máximos de vibraciones permitidas y las áreas de sensibilidad acústica. Si los sonidos que emiten los artistas están permitidos por la Ley 1540, entonces no habría razón para que les quiten los instrumentos y amplificadores, mucho menos para que los echen de la vía pública.

Para terminar con esta problemática, el Frente de Artistas Ambulantes exige la sanción del Proyecto de ley 660 que tiene como fin “proteger, propiciar y fomentar la actividad artística en el espacio público” y plantea además que “la actividad que realizan los artistas callejeros no requiera de ningún permiso”.

A medida que fue transcurriendo la tarde, la Plaza se fue llenando de payasos, guitarras, malabaristas, micrófonos, instrumentos artesanales y gente que pasaba, miraba y se iba, o algunos que se quedaban un rato más. Después de que la Equilibresta-banda terminó su presentación junto a la Pirámide de Mayo, la banda Biciswing de Mendoza sonaba cerca de la Catedral. Y mientras que algunos payasos organizaban actividades para chicos, un grupo comenzó a instalarse al costado derecho de la Plaza. Alfombras de circo, un monociclo y un equipo de música hacían de escenografía. Onírica, al mando del micrófono, decía al público: “¿Cómo sobrevivió el arte a través del tiempo? Manifestándose libremente, claro”. Onírica se llama, en realidad, Gisela Viera y es parte del Festival Autogestivo de Circo y Arte Callejero, denominado Festi Sheca. Suelen presentarse en grupos de más de treinta artistas como estrategia para no ser expulsados. “Sea títeres, sea marioneta, sea estatuas vivientes o músicos. Nuestra propuesta es juntarnos, unirnos y hacerlo todos juntos”, explicó Viera, y refirió: “Juntarnos hace que compartamos experiencias de lo que nos pasa a cada uno trabajando en la calle, porque debatimos y discutimos cómo mejorar, y cómo seguir con esto ante las problemáticas que tenemos, ya sea con la policía, ya sea con las plazas cerradas, ya sea con que nos prohíban manifestar nuestro arte. Y estamos acá porque estamos compartiendo el mismo fin, que es que el arte se pueda manifestar en las calles libremente. Que nadie nos pueda prohibir tocar una canción, hacer un malabar o hacer una manifestación artística”.

Ya oscurecía cuando dos payasas se preparaban para su show y un poeta terminaba de recitar unos versos improvisados. El Encuentro continuó unas horas más, porque como decía en un volante que repartían los miembros del Frente: “Afortunadamente la simpatía social por el arte ambulante puede muchas veces mucho más que la acción de algunos brazos institucionales por intentar censurar y hasta judicializar al arte ambulante”.

El FAAO tiene planeado continuar con el por la Ley y con los encuentros por todo el país, por lo que proyectan el segundo en alguna ciudad de Córdoba. “Le pedimos tanto al Gobierno Nacional, como a los Provinciales, y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que revean esta situación, que generen conciencia de que nosotros no somos lo que ellos dicen. A nivel nacional estamos recibiendo respuestas favorables, pero en torno al Gobierno de la Ciudad lamentablemente siguen sin escucharnos, siguen dando vueltas”, concluyó Machado.

Jamaicaderos en plena función.

Jun 17, 2015 | destacadas

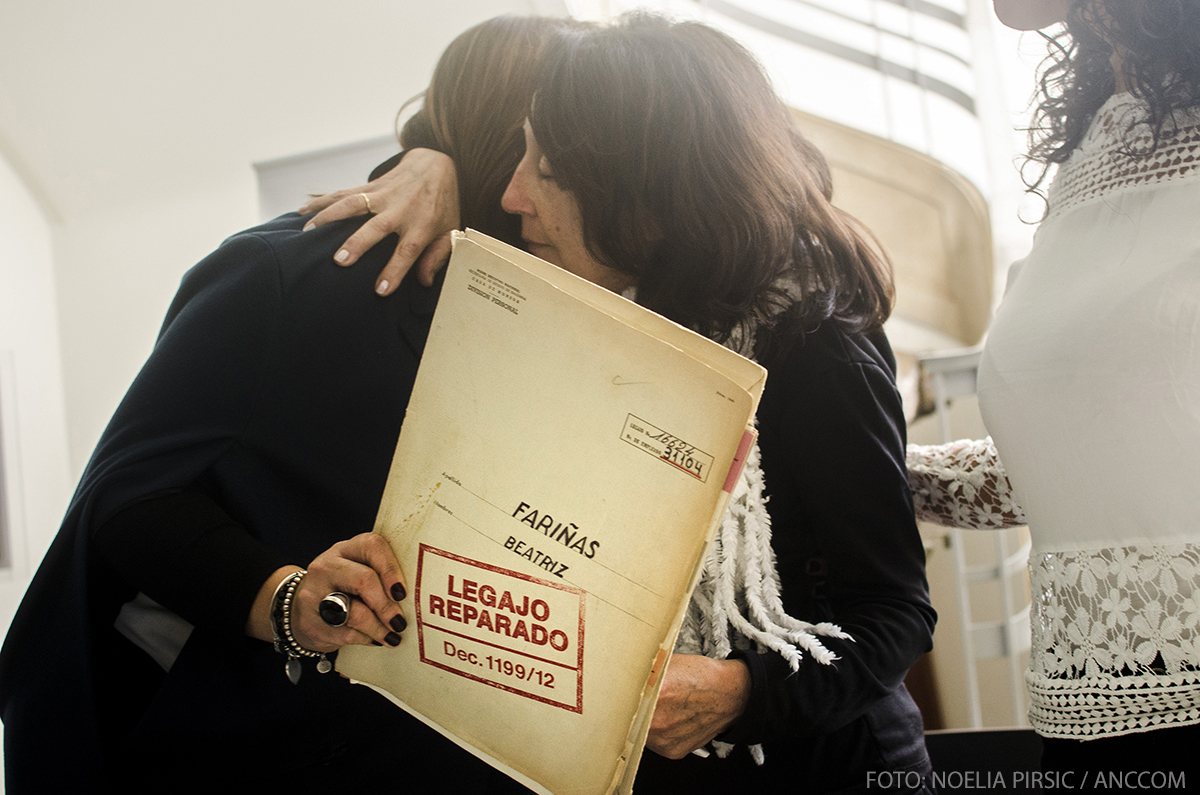

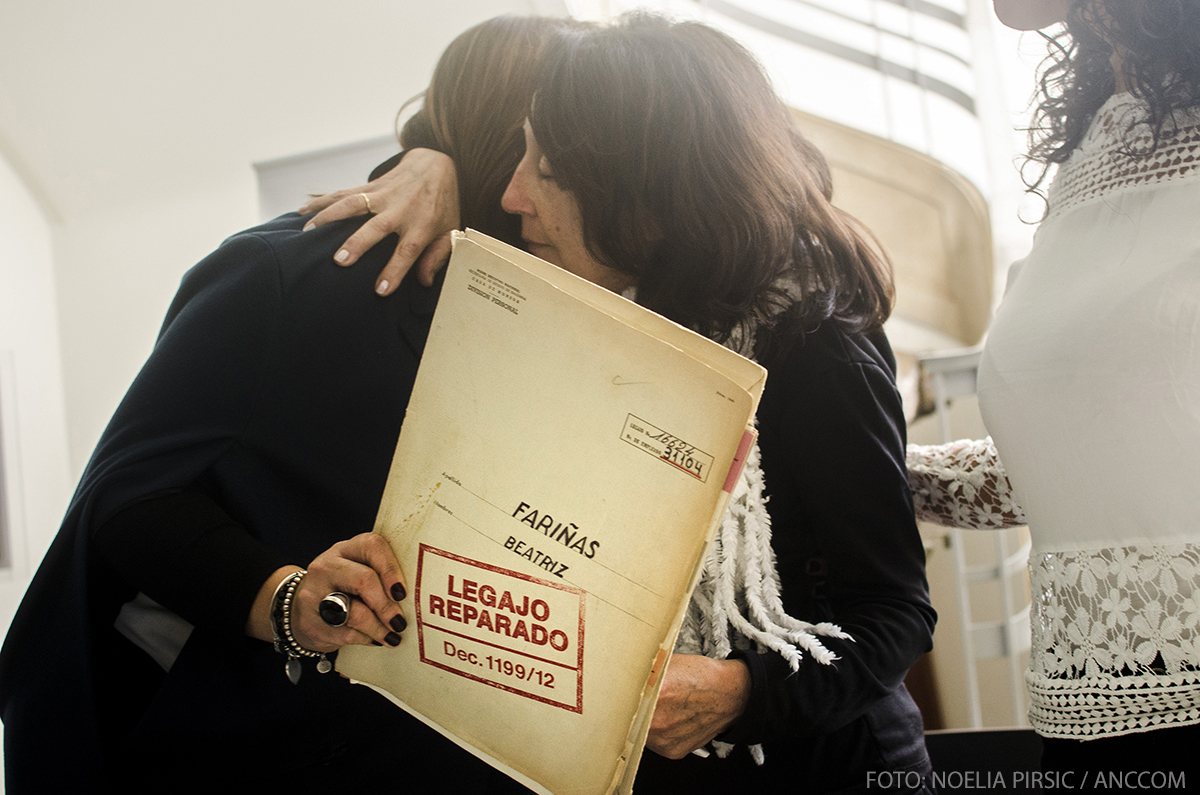

“La historia la escribimos todos los días, todos nosotros. Pero la tenemos que documentar. Tenemos que dejar nuestros testimonios escritos en algún lado, por hoy, por mañana. Por ser un país que pueda vivir con dignidad, y para tener dignidad hay que tener memoria”, decía Susana Forniés en el acto homenaje por la reparación del legajo laboral de su cuñada Beatriz Fariñas, desaparecida en 1975.

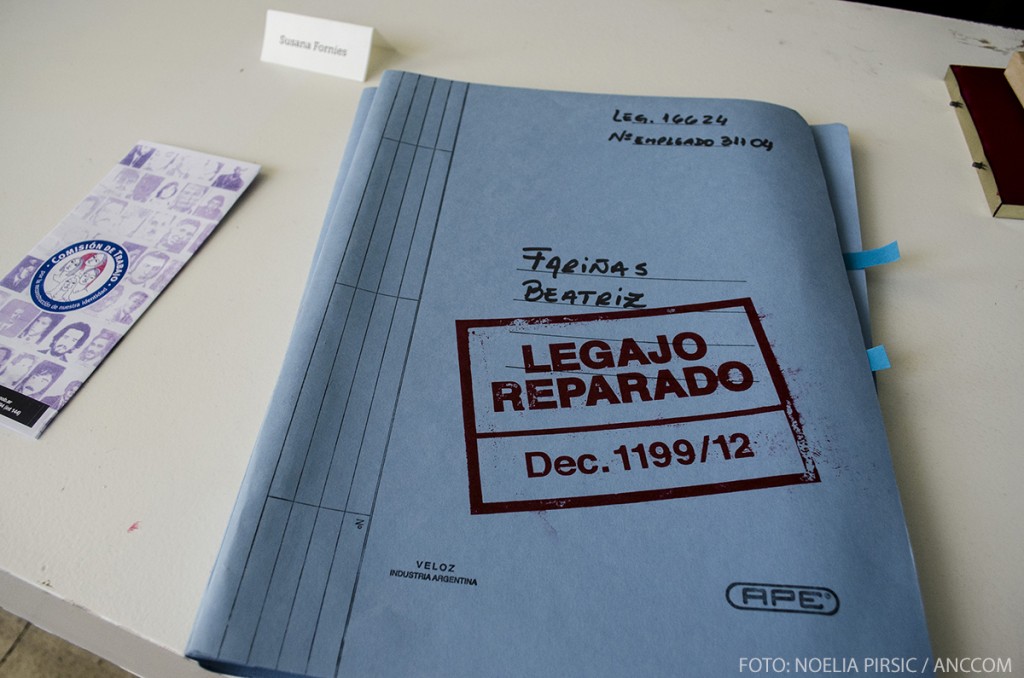

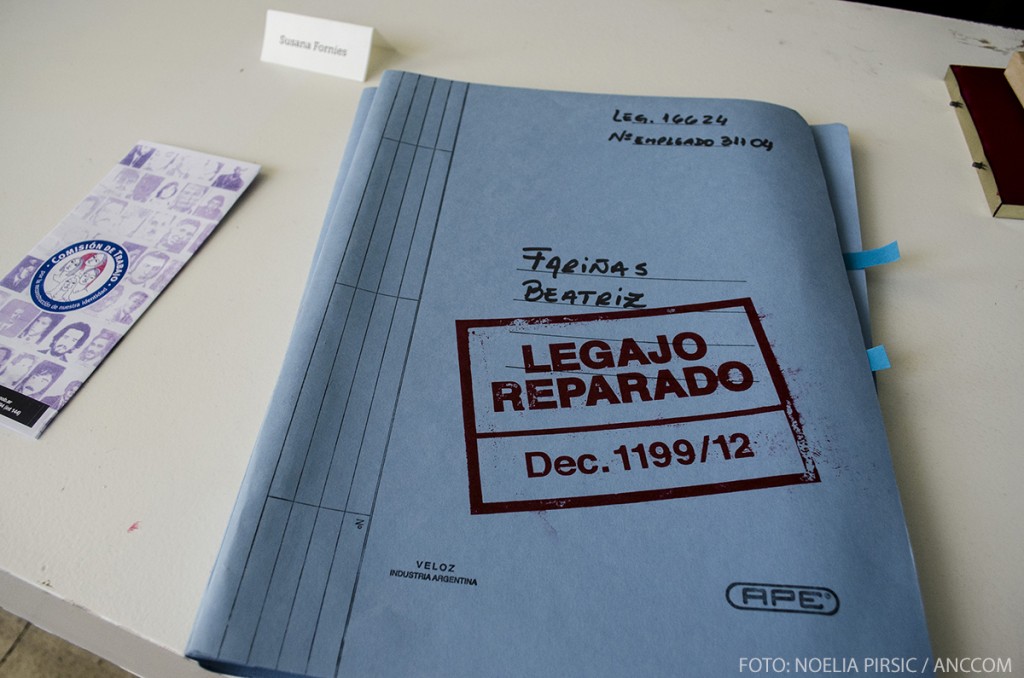

Fariñas fue una empleada estatal, trabajó en el departamento administrativo de la Casa de Moneda hasta que desapareció junto a su esposo Hugo Forniés en junio de 1975, en manos del terrorismo de Estado. En su legajo de trabajo figuraba como “dada de baja” por inasistencia, a pesar de que sus padres habían presentado las denuncias por su secuestro.

El lunes último, y cuarenta años después de su desaparición, desde una pantalla su fotografía observaba el hall de la institución en donde había dedicado días de trabajo. Ex compañeros, amigos y familiares estaban presentes en el acto que se realizó en la Casa de Moneda a cargo de la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, para reparar el legajo de Beatriz, y aclarar que la verdadera causa de su ausencia en el puesto de trabajo fue por “desaparición forzada”. El legajo de Beatriz forma parte de una gran cantidad de legajos reparados debido al trabajo de investigación que lleva a cabo la Comisión.

Silvina Atencio, miembro de la Comisión de Trabajo, y además hija de Raúl Atencio –trabajador estatal desaparecido en 1976, cuyo legajo fue reparado en 2011– comentó durante el acto, lo que para ella significó recibir el legajo de su padre: “Que en un papel conste una cosa u otra, que conste una injusticia o que conste un acto de reparación, y poder comentar qué es lo que había pasado realmente, me sirvió para comprender que algo se empezaba a reparar en lo profundo de mi alma”.

Susana Forniés, cuñada de Beatriz Fariña.

La Comisión se conformó a partir del acuerdo entre la Secretaría de Obras públicas del Ministerio de Planificación, y el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008. Y está integrada por trabajadores de la Administración Pública Nacional. Según el relato de Atencio: “Surgió cuando un grupo de compañeros trabajadores del Ministerio de Planificación, que estaban en el área de personal y en contacto diario con los legajos de los trabajadores actuales del ministerio de planificación, empezaron a preguntarse ¿Qué habrá sido de los legajos laborales de los compañeros desaparecidos trabajadores del Estado? ¿Estarán todavía? ¿O habrán sido desaparecidos también? A partir de ahí es que empezaron a llevar esta pregunta un poquito más allá, para poder conocer realmente, es decir que no se quedaron con la incertidumbre, sino que empezaron a generar puentes con la Secretaría de Derechos Humanos para generar un convenio, y así poder empezar a pedir los legajos a los diferentes lugares que habían investigado, donde hubo trabajadores desaparecidos. Después del convenio empezaron a circular las cartas, estas cartas eran enviadas a los diferentes organismos como ministerios, entes y jurisdicciones, para que les mandaran una copia del legajo laboral de ese trabajador que constaba como empleado de la institución. Las primeras respuestas eran que en ese lugar no había ninguna persona que había sido desaparecida. Entonces desde la Comisión volvían a insistir ofreciendo más detalles del legajo, y así fue que empezaron a llegar uno tras otro un montón de legajos. Empezaron a llegar desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, del ANSES, de PAMI, de Obras Hídricas. Ahí pudieron constatar que en la mayoría de los casos, en la última página, a pesar de que estaban las notas de las familias contando lo que había pasado, la forma de resolver los legajos era poner que la persona se daba de baja por abandono de tareas, o que lo despedían por faltas injustificadas”. Las denominaciones de «Baja», «Cesante», «Suspendido», «Limitar los servicios» y «Despido» fueron los motivos para las ausencias, que encontró la Comisión de Trabajo a medida que se realizó la investigación, en los legajos de los empleados públicos desaparecidos por las dictaduras. “Cuando los compañeros empezaron a ver esta injusticia, quisieron buscar la manera en que podían ser corregidos esos legajos. Legajos que habían estado 40 años en sótanos, olvidados y de pronto iban a sacarlos a la luz para traerlos al presente. Esta Comisión se propuso trabajar para generar la posibilidad de una reparación, de una corrección técnica, administrativa y legal en cada uno”, dijo Atencio.

Beatriz Fariñas, desaparecida,

Lo que al principio fue una reparación limitada a trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se expandió hacia todo el ámbito de la Administración Pública con el decreto presidencial del 19 de julio de 2012. El decreto 1199/12 consolidó el trabajo de la Comisión, y le encargó una tarea más ardua: “Ordenó que cada Ministerio, cada ente, cada jurisdicción pueda reparar, y pueda corregir sus legajos, para que en ellos puedan constar la verdadera causa por la cual no fueron más a trabajar. Y a partir del surgimiento del decreto, empieza esta comisión a trabajar aún más, porque ahora había que poner en marcha los actos de homenaje de reparación”, contó Silvina Atencio. Mediante el decreto se estableció que la reparación de los documentos alcanzaría a todos los empleados públicos que se encuentren en la condición de desaparición forzada, o hayan sido asesinados por el terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983. Además, se ordena que la documentación se entregue a los familiares del trabajador, y que la reparación se realice en un acto homenaje público. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se efectúa debido a que “Es responsabilidad del Estado Nacional generar las acciones de reparaciones” y “asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias”. Como medida reparadora, Silvina Atencio contó que luego de recibir el llamado de la Comisión, y de que le presentaran parte de la historia de su padre, también le propusieron ocupar el puesto de trabajo que él desarrollaba. “El puesto que había quedado vacante tras su secuestro”, dijo Silvina y agregó: “Si bien no tengo su función, él se dedicaba a ir a las provincias más pobres para convencer a la gente de cada lugar, de lo importante que era tener el agua en su casa. Por supuesto que esa función ya no sigue vigente, pero sí de manera simbólica ocupo ese puesto de trabajo”.

A medida que los diferentes organismos envían los expedientes y legajos a la Comisión, ésta se encarga del proceso de investigación histórica y verificación de la información. Luego se realiza la reparación, en donde se modifica la información falsa y finalmente, se envía el legajo al Archivo Nacional de la Memoria.

El legajo

Casi al finalizar el homenaje a su cuñada, Susana Forniés expresó: “Tenemos que saber de dónde venimos para poder planificar hacia dónde vamos, hay que pararse, y hay que investigar, y hay que saber el por qué”, y concluyó: “Yo les agradezco a todos que se hayan acercado. La Casa de la Moneda hoy me entrega un legajo, y yo lo voy a guardar porque sigo esperando, buscando, y guardando recuerdos”.

May 20, 2015 | inicio

Florencia Laura Reinhold Siver tiene 37 años, es médica clínica, está casada y tiene dos hijos. Hasta el 2 de agosto de 2011 ella era María Florencia Lavia, “hija adoptiva” de Juan Carlos Lavia y Susana Marchese. Luego de varios años de buscar su identidad, con la ayuda de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo descubrir que sus verdaderos padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Conoció a sus familiares biológicos, y ahora sus apropiadores deberán ser juzgados por los delitos de Retención y ocultamiento de un menor de diez años; y falsificación de documentos de identidad. “Yo decidí particularmente, que sea la justicia la que decida qué grado de relación tuvieron ellos en todo esto”, dijo la hija de Marcelo y Susana.

El juicio comenzó ayer con la primera audiencia testimonial, en la que declararon primero Florencia, luego sus tíos paternos, Adriana Reinhold y Augusto Reinhold, y por último dos primos de su papá, Marcelo.

Marcelo Reinhold y su mujer Susana Siver fueron secuestrados por un grupo militar en 1977: “El 14 de agosto estábamos preparando la despedida de soltero de un amigo en la casa de mis papás en Haedo, mis padres estaban en Mar del Plata, yo me había ido con mi marido y mi hija un rato antes porque ya era tarde. Después de que nos fuimos, se realizó el operativo. Fue conjunto, entre policías y fuerzas militares. Entraron como diez personas a la casa, dividieron a las mujeres de un lado y a los hombres de otro. Mi hermano en ese momento no estaba, estaba Susana y se la llevaron”, relató Adriana. Susana estaba embarazada, y le habían pronosticado el parto para fines de enero, principios de febrero de 1978.

Augusto Reinhold, hermano de Adriana y tío de Florencia, que estaba en la casa en el momento del operativo, presenció el secuestro de su cuñada: “A cada rato me preguntaban si iba a contar todo lo que sabía de mi hermano, y hablaban entre ellos sobre qué iban hacer conmigo. En ese momento les comunican por la radio que lo habían encontrado a Marcelo por el Centro. Al tener esa noticia, la agarran a Susana y se la llevan, y a mí me dejaron ahí”.

Equipo de fiscales en el juicio por la apropiación de la nieta recuperada número 105, Florencia Laura Reinhold. 19 de Mayo de 2015, Tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires.

Años después, las familias Reinhold y Siver pudieron confirmar, por testimonios de sobrevivientes, que Susana y Marcelo habían sido llevados a la ESMA, y que Susana había sido trasladada al Hospital Naval, en donde le practicaron una cesárea y nació Florencia el 15 de enero de 1978: “Yo pude reconstruir que a mi papá lo mataron en noviembre del 77 y a mi mamá la mantuvieron viva hasta que yo nací. Nací por cesárea en el Naval. Por lo que dicen las sobrevivientes, saben la fecha de mi nacimiento porque esa fue la noche, o la madrugada, en que mataron a Norma Arrostito. Por eso recuerdan cuando yo nací, y yo pude recuperar mi fecha de nacimiento. De mi mamá no se sabe más nada desde que me separaron de ella”, contó Florencia, y agregó: “Lo único que sé es que nací el 15 de enero, y fui inscripta como María Florencia Lavia el 7 de febrero, con lo cual supongo que todos esos días los pasé con ella. Sé que me pudo amamantar, sé que estuvo conmigo, hay sobrevivientes que me vieron, que cuentan que ella me apodó Lauchita porque nací de bajo peso. Que estuve con ella los primeros días. Quiero creer que fueron todos esos pero no lo sé”.

A Florencia le dijeron desde pequeña que era “hija adoptada”, pero nunca se cuestionó nada más sobre su origen, hasta que a los 21 años, Juan Carlos Lavia, su “padre de crianza” –así lo llama– le contó parte de su historia, de cómo había sido que había llegado hasta ellos: “Me contó que yo llegué a la familia Lavia a través de un compañero suyo de la guardia, que era un médico militar. Me preguntó si yo sabía quiénes eran las Abuelas de Plaza de Mayo. Básicamente me dijo que él creía que había una gran posibilidad de que yo fuera hija de desaparecidos, y que si yo alguna vez necesitaba armar mi historia completa, que empezara por ahí”.

Lavia era médico cirujano y hacia guardias en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrigica junto con Aldo Clemente Chiappe, médico militar que le entregó a la beba y que, según Lavia, le había afirmado que la niña había sido abandonada en el Hospital Naval de La Plata. Lavia y su mujer Susana habían intentado tener hijos, y no lo habían conseguido, por lo que les habían recomendado la adopción. Juan Carlos, en su declaración escrita del año 2012 relató: “Quedamos en encontrarnos en un lugar en la zona de Belgrano, y en la calle me entregó a la niña. Estaba vestida y envuelta con algo. Yo estaba con mi esposa y ella se había quedado en el auto. Volví al auto con la bebita y de ahí nos fuimos para nuestra casa. Era una beba que podía tener unos 15 o 20 días, menos de un mes. En cuanto a la inscripción, yo tengo un amigo que era obstetra y le pedí si me hacia el certificado de nacimiento. El es el doctor Francisco Vicente De Luca. Me lo hizo y con eso la anoté”.

Adriana Reinhold, junto a su hija en los Tribunales de Comodoro Py, instantes antes de declarar en el juicio por la apropiación de su sobrina Florencia Reinhold Siver.

El doctor De Luca también se encuentra imputado en el juicio por el delito de “falsificación y alteración de documentación civil”. En su declaración, también escrita en el año 2012, el médico se justificó y alegó: “Nos pareció que el modo utilizado era el mejor, el más rápido y que no había otro. Que yo recuerde ni se hablo el tema de una adopción legal, es más, no sé si se hubiera podido hacer en ese momento y ahora creo que tampoco”.

Durante su adolescencia, Florencia evadió la búsqueda de su identidad. Por miedo, postergó su proceso hasta que quedó embarazada de su primer hijo: “La idea de mi madre posiblemente embarazada de mí en una situación de tortura, o de lo que fuera que hubiera vivido en el embarazo. Cada momento del embarazo me relacionaba a mi madre. Entonces, de a poco fue como gestando algo que nunca más volvió a la normalidad para mí, porque nunca más pude dejar de pensar en eso. Y obviamente el nacimiento de mi hijo hizo eclosión en todo, porque la sensación de tener a mi hijo y sentir, dios mío si me lo sacan yo me muero, me hizo un boom en la cabeza. Ahí empezó, en realidad, un momento mucho más angustiante para mí porque ahí sí tomaba conciencia, primero de que yo necesitaba saber”.

Luego del nacimiento su hijo, comenzó terapia y por consejo de la psicóloga, se acercó a Abuelas para averiguar, pero nuevamente abandonó la búsqueda por miedo, prolongando la espera hasta el 2011. Al año de nacer su segunda hija, Florencia recibió el llamado del equipo de investigación investigación de Abuelas de Plaza de Mayo que la incentivó a terminar de completar su historia, por lo que se realizó el análisis de ADN que finalmente dio positivo. “La verdad es que mi sensación de deseo de saber, y mi deseo de proteger, chocaban permanentemente”, contó Florencia al referirse al tiempo en el que tenía temor de saber su historia, y además temor por desproteger a Lavia y Marchese.

Por otro lado, Adriana Reinhold relató su historia desde el otro lado, la espera y la incertidumbre cotidiana y el trabajo desde Abuelas con toda la familia para encontrar a la hija de Susana y Marcelo. “Era tratar de reconocer su cara por todos lados”, describió Adriana.

El 2 de agosto de 2011, Estela de Carlotto la llamó para confirmarle que habían encontrado a su sobrina. Adriana contó cómo fue ese día de la restitución: “Ahí me agarró un ataque y Estela me dijo, cuando te tranquilices, venite para Abuelas. Y como trabajo relativamente cerca, fui enseguida. Me dio como risa y llanto todo junto, llamé a mis hijos, a mi hermano que estaba en Misiones, a una amiga. Y nos quedamos esperando pero al final ese día no la vimos a ella. El encuentro fue al día siguiente. Fuimos volando y cuando llegamos ya estaba Florencia ahí con Cristian, su marido, esperando, me emociona cada vez que lo recuerdo, verla ahí parada, yo vi la cara de mi hermano, el color de pelo de su mamá. Los rulos nuestros, los rulos Reinhold. Ella lo primero que hizo fue abrazarme y tocarme los rulos, y me dijo: ahora entiendo. Después nos sentamos ahí a charlar, fue un encuentro mucho mejor de lo que alguna vez me había imaginado. Ella me acariciaba, y yo la acariciaba a ella. Teníamos las fotos de mi hermano y mi cuñada ahí mientras hablábamos”.

Luego continuó: “El vínculo es difícil, pienso yo, más para ella que para nosotros. Porque nosotros ya sabíamos de su existencia. Pero no es lo mismo hacer un reencuentro con un familiar cuando tiene 10, 15 años, que cuando tiene 33 y tiene ya una familia propia, esposo e hijos, una formación y todo. Es como un vínculo de marcha y contra marcha, yo lo llamo dificultoso por eso. Hay que respetar los tiempos de cada uno, y a veces es difícil pensar que estos chicos necesitan un tiempo que a veces uno no lo tiene, y lo tenés que ir aprendiendo en la marcha” relató Adriana.

Adriana no cree en el desconocimiento del matrimonio Lavia Marchese sobre los orígenes de Florencia al inscribirla como hija propia, pero a pesar de esto, Florencia mantiene una buena relación con ambas partes: “Yo me identifico con Florencia, lo internalicé y no me siento de otra manera. Yo me llamaba María Florencia, y María la verdad que no me significaba nada. Y Laura fue significativo desde que supe que mi mamá me nombró así. Entonces un poco en conmemoración a eso y en hacerle honor a su deseo, unifiqué. Porque en parte eso soy hoy en día, dos historias en una. La que traigo de estos 37 años, y el deseo de mis padres que no pudieron concretar. Entonces decidí llamarme Florencia Laura.

May 11, 2015 | inicio

Actualmente los comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran finalizando su primer mandato –que habían iniciado en 2011– y se enfrentan a las posibilidades de cambio o renovación en las próximas elecciones del 5 de julio. A pesar de esto, gran parte de los ciudadanos desconoce quiénes son los miembros a elegir y cuáles son sus responsabilidades en tanto representantes del barrio. “Hay gente que no está enterada qué es un comunero. Todavía al día de hoy hay gente que no sabe cuál es específicamente la función de un comunero y la mayoría desconoce que existe una ley de comunas, desconocen que deberían tener el derecho a participar”, aseguró Laura Maggi, vecina y militante de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón).

La ley número 1777, denominada Ley orgánica de Comunas, sancionada en septiembre del 2005, definió como objetivos principales de la división comunal: “la descentralización de las funciones administrativas y políticas del Gobierno de la Ciudad, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y la promoción de los mecanismos de democracia directa para la consolidación de la cultura democrática participativa”. Pero recién en 2008 comenzaron a funcionar cuando se establecieron los límites que definieron el territorio asignado a cada Comuna, quedando conformadas, de esta manera, las 15 Comunas que agrupan la totalidad de los barrios de la Ciudad.

Según la Ley, el gobierno de las Comunas es ejercido por un órgano colegiado: “la Junta Comunal, integrada por 7 miembros”. Los miembros de la Junta son elegidos por los ciudadanos de forma directa durante las elecciones ejecutivas y legislativas de la Ciudad, y también permanecen en el cargo durante cuatro años. El miembro que recibe mayor cantidad de votos es designado Presidente de la Junta, y será quien se reúna con los demás presidentes de las Comunas y con el poder Ejecutivo. Los actuales –y primeros– comuneros fueron electos en 2011. Las Juntas quedaron conformadas por las tres fuerzas mayoritarias en ese momento: PRO, Frente para la Victoria y Proyecto Sur, estableciendo de esta manera en todas las Comunas un presidente por el PRO junto con dos o tres miembros más del mismo partido, uno o dos miembros del Frente para la Victoria –según cada distrito– y un miembro de Proyecto Sur.

Además de la Junta Comunal, la ley crea el Consejo Consultivo Comunal como organismo asesor en las decisiones de cada Comuna, y como modelo de ampliación para la participación popular: “El Consejo Consultivo Comunal está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna”.

Si bien formalmente la descentralización figura como esencia de la legislación, la realidad es que las Comunas aún no obtienen las jurisdicciones para poder gestionar las atribuciones que les corresponden, continúan siendo dependientes del Gobierno de la Ciudad, y solo cuentan con responsabilidades menores: “Lo que nosotros manejamos cotidianamente es el mantenimiento y mejora de los espacios verdes, el arbolado urbano, o sea la poda y el mantenimiento del arbolado. Después también hacemos obras comunales: mejoras, puestas en valor de plazas, de espacios de barrios, de lugares públicos y hacemos la parte de los arreglos de la vereda. Pequeñas intervenciones en espacios públicos”, explicó Maximiliano Corach, presidente por el PRO de la Comuna 14 (Palermo). Edith Oviedo, miembro por el FPV de la Junta, en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), agregó: “Al no tener jurisdicción que es lo que te permite que los fondos sean trasladados a cada una de las 15 Comunas, se impide totalmente que podamos gestionar, sabiendo nosotros qué hacer con el presupuesto, y dónde están las necesidades reales de los vecinos, se nos impide la acción. El Ejecutivo sigue definiendo las obras, los montos y las licitaciones”.

Según Oviedo, en la Comuna 1 los problemas son mayores cuando se actúa desde “la no gestión”. La comunera – que se postula para presidente de la Junta en las próximas elecciones– sostiene: “Hay que luchar constantemente para que los consejos consultivos sean aceptados como dice la Ley, porque eso tampoco se logró. La ley dice que dentro de las Juntas comunales, es la obligación del presidente de cada comuna gestionar para que el consejo consultivo cuente con lo necesario para operar, que es poner en marcha la democracia participativa y deliberativa de los vecinos. Eso no sucede”. Pero la mirada desde la Comuna 14 difiere cuando Corach afirma que a pesar de todo “se ha hecho una descentralización de competencias bastante amplia, manteniendo la responsabilidad de que esto no influya negativamente en el servicio que se presta a los vecinos”.

Para Laura Maggi, el funcionamiento de los Consejos Consultivos es fundamental si se quiere consolidar el proceso de descentralización: “Las obras siempre termina decidiéndolas el ejecutivo. Un día te encontrás con que todas las plazas de la Ciudad están intervenidas, están cerradas y están trabajando adentro. A nadie se le consultó, a los vecinos no se les consultó si preferían que pongan plata para ponerle juegos nuevos a la plaza o que mejor, tal vez, en una Comuna como la mía –la 12– donde de golpe tenés gravísimos problemas por el tema inundación, hay muchas otras obras que son más importantes que poner juegos nuevos o aparatos de gimnasia en la plaza. Y ya está hecho, ya está decidido. Se decide desde el Ejecutivo. No existe la famosa descentralización que debió existir desde el momento que salió la ley de comunas, en la que los vecinos de cada comuna decidan cuáles son las obras necesarias para su barrio”.

Con respecto al desconocimiento sobre el accionar de los comuneros, Oviedo manifestó: “La idea básica del PRO fue que los comuneros no tuviéramos gestión. Y no sólo por una decisión política, o una decisión del manejo del dinero, fue una decisión para que no tuviéramos visibilidad. Porque ya para la primera elección de comuneros, lo que se debía cumplir como proceso de difusión tampoco se cumplió. Hay poca participación y mucho desconocimiento del vecino”. Además concluyó que el cambio debe ser en conjunto entre los comuneros y los ciudadanos: “Yo creo que hay un laburo mucho más grande para hacer: entender cómo comprende la gente en general, esto de la participación”.vida

Abr 19, 2015 | inicio

“Reparación integral a las víctimas sobrevivientes, y familiares de víctimas fatales de la Tragedia de Cromañón” es el nombre de la Ley Nº 4.786 que, el 28 de noviembre de 2013 sancionó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue promovido por diferentes diputados de ese momento, que apoyaron la iniciativa de familiares y sobrevivientes, entre ellos Laura García Tuñón (Proyecto Sur), Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). Sin embargo, a pesar de que la legislación dio respuesta al reclamo de responsabilidad y contención estatal que exigían los damnificados, la solución no fue suficiente. Los artículos en los que el Gobierno se comprometía a otorgar ayuda en Salud –programas especiales y medicamentos–, Inserción laboral, Educación y Asistencia alimentaria no fueron reglamentados. Solamente se entregó a las víctimas el subsidio económico. Luego de un año y cuatro meses de reclamos y reuniones con diferentes funcionarios, el pasado 27 de marzo, se decretó la Reglamentación en su totalidad.

El objetivo de sancionar esta Ley era “reparar integralmente” las vidas de los sobrevivientes, y de los familiares de las 194 personas que perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004, en el incendio que provocó la tragedia de Cromañón. Pero luego de sancionarse, la reparación resultó ser parcial y el Estado continuó adeudando su promesa. No mejoró la calidad de vida, no se escucharon sus pedidos de necesidad de respuestas rápidas, ni se gestionaron los programas necesarios para contenerlos: “Lo único que se reglamentó, fue el subsidio económico, pero no fue suficiente, ya que lo que precisan los sobrevivientes y familiares que conviven con el Trastorno por estrés postraumático, con diversas patologías físicas y psicológicas, es una reparación completa para volver a establecer las condiciones básicas que precisa una persona para vivir en sociedad”, afirmó Juan Capodistrias, miembro de la Coordinadora, Memoria y Justicia x Cromañón.

Juan Capodistrias (el primero de la izquierda) junto a otros miembros de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en la jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón en el Parque Rivadavia

La Coordinadora es una organización civil formada por sobrevivientes y familiares. En 2013 comenzaron a funcionar como agrupación, posteriormente a la aprobación de la Ley: “Al comienzo estaba conformada por Organizaciones no gubernamentales (ONG) de familiares y sobrevivientes, y además familiares y sobrevivientes autoconvocados. Una vez que se aprobó la Ley se abrieron las demás ONG, y al día de hoy quedamos participando activamente solo sobrevivientes y familiares como adherentes”, relató Capodistrias. Si bien vieron materializarse parte de su reclamo con la aparición de una Ley que les brindara el sostén necesario, la falta de reglamentación produjo que no pudieran acceder a los servicios. El problema principal es en el área de salud, ya que el programa de atención, al momento “está muy lejos de funcionar eficientemente”, agregaron los miembros de la Coordinadora. “Sobre todo en el aspecto de Salud mental. Los hospitales Álvarez y Alvear, que son los principales receptores de estos pacientes, tienen diversos problemas que hacen que den turnos a varios meses, o que hagan esperar varias horas a los pacientes. Esto último teniendo en cuenta que ya vienen de un viaje de dos horas –muchos viven en la provincia de Buenos Aires– y que están en situaciones muy delicadas: ataques de pánico, intentos de suicidio, entre otras cosas. No tener una respuesta rápida, genera en el afectado un desgaste tal, que en la mayoría de los casos, se resignan y buscan refugio en otros lugares lejos de los profesionales que están preparados para atenderlos”, concluyó. Con la reglamentación completa, los sobrevivientes están a la expectativa de avances concretos que empiecen a dar soluciones.

Santuario recordatorio de las víctimas de Cromañón en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires

Desde la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, el director Leonardo Szuchet comentó que la dificultad principal para definir la reglamentación fue el largo proceso que conlleva una actuación interministerial: “Hay un montón de normativas que son propias de cada uno de los Programas de los distintos Ministerios, y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar para después poder brindar la asistencia que corresponde. La demora es por el trabajo que se vino realizando a los efectos de poder articular en forma ordenada todas las intervenciones que hay que hacer. Aquí interviene Salud, Desarrollo social, interviene Modernización por la solicitud respecto de que puedan ser notificados de los distintos concursos públicos que hay, e interviene Desarrollo Económico con el tema empleo”. Además el director agregó que los inconvenientes no fueron de aplicación si no de implementación, como por ejemplo con el Programa Ciudadanía Porteña, mediante el cual se gestionan algunos subsidios: “es un Programa de Desarrollo Social, en el que sus normas prevén la atención únicamente para las personas que tienen el domicilio radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de los beneficiarios de la Ley de Reparación son de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual hubo que reformular esa normativa para que Ciudadanía Porteña haga lugar a la excepción a su propia norma de origen dentro del Programa, y así poder dar cumplimiento con la Ley”.

Martín Cisneros, sobreviviente de Cromañón, se suicidó el pasado 3 de febrero y aumentó a 17 el registro de personas que terminaron con su vida después del 2004, además de los familiares fallecidos por enfermedades oncológicas producto de las secuelas de la tragedia.

Desde la Coordinadora sostuvieron el reclamo alegando: “Nuestra necesidad es incluir en la sociedad a todos aquellos que entendemos, que por relación directa con la Tragedia, no pueden continuar con una vida normal. En el aspecto educativo también, ya que un gran número de sobrevivientes abandonan los estudios por estados anímicos negativos. Si bien muchos de los afectados logran excelentes cuadros de resiliencia, hay muchos que no. Nuestro anhelo es ayudar a todos esos”.

Finalmente, cerca de cumplirse 16 meses de establecida la Ley, el 27 de marzo, el Gobierno de la Ciudad publicó el Decreto de Reglamentación Nº 96/15, en el que se mencionan los artículos que previamente habían quedado suspendidos –asistencia alimentaria, empleabilidad y salud– y se confirma su vigencia con el fin de “lograr una adecuada aplicación de los mencionados artículos, se propicia aprobar su reglamentación”.

Taller de RCP dictado por Cascos Blancos y junta de firmas por el apoyo a la Ley de Asistencia en la Jornada organizada por la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en el parque Rivadavia

Desde la Dirección, Szuchet afirmó: “Ahora estamos trabajando con mucha fuerza y mucha dinámica para aplicar lo que dice el decreto reglamentario respecto de la inserción laboral, de la inserción educativa y de descentralizar la atención en salud. Esos son los ejes en los que se está trabajando, porque son los más necesarios”.

Igualmente, aún quedan muchos problemas por resolver para que la asistencia se cumpla a tiempo, además de las dificultades que se extienden más allá de la Ciudad, y abarcan localidades y municipios de la Provincia. Para dar respuesta a la mayor cantidad de casos posibles, desde la Coordinadora Memoria y Justicia x Cromañón, Juan Capodistrias informó que están juntando firmas para un nuevo proyecto: “Estamos impulsando un proyecto de Ley a nivel Nacional, que busca ser superador de la ley de Ciudad, y trascenderlo. No discriminar a quiénes viven cruzando General Paz. Que haya un programa en cada municipio que les permita atenderse con prioridad en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias”.

Cierre musical de la Jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de la tragedia, la Coordinadora organiza 10 encuentros públicos en todo el país, bajo la consigna “Cromañón nos pasó a todos”. El pasado domingo, 12 de abril, la celebración se realizó en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la que hubo shows musicales, una murga, y la colaboración de Cascos Blancos ofreciendo clases de Reanimación cardiopulmonar (RCP). Además de juntar firmas para promover la Ley Nacional, lo primordial en estas jornadas es difundir la reflexión y la memoria, concientizar a la sociedad para honrar a sus compañeros, utilizar el arte como sanación y “transformar el dolor en amor”.