Ene 19, 2016 | inicio

“Al gobierno ecuatoriano se lo acusa permanentemente de tener un monopolio de medios a su favor, pero 250 emisoras son privadas y hay dos estatales –dice Marcelo Del Pozo, y enseguida se pregunta-: ¿dónde está el monopolio?” Este comunicador, docente universitario, productor y director de televisión y cine es gerente general de Ecuador TV, el canal público que comenzó a emitirse en 2007, un año después de que fuera elegido como presidente Rafael Correa. En 2008, Del Pozo asumió como director de programación y se hizo cargo de la compra de materiales y de las coproducciones nacionales e internacionales.

De Pozo llegó a Buenos Aires para participar, a comienzos de este mes, de las jornadas “Otra televisión es posible”, organizadas por los canales Encuentro y Pakapaka en el Ministerio de Educación. El espacio fue pensado para el intercambio, la reflexión y la exhibición de las ideas y las experiencias de las televisoras públicas, educativas y culturales de Argentina y de Latinoamérica. El ecuatoriano participó del panel “El futuro de los medios públicos. De dónde venimos y adónde vamos” junto a otros especialistas, como el colombiano Omar Rincón, el director ejecutivo de la TV Pública argentina Martín Bonavetti y el inglés Peter Looms, que realiza investigaciones sobre medios para las universidades de Dinamarca.

¿Cuál es la relevancia de este encuentro latinoamericano de televisoras públicas en la actual coyuntura?

Primero, se cumplen 10 años de la creación de Educ.ar, que es la cabeza de los canales Encuentro y Pakapaka: ese solo hecho es un hito relevante, porque las televisiones públicas que hemos surgido con posterioridad lo hemos tomado como un referente contemporáneo. Lo segundo es que estos son espacios de intercambio, de encuentro, de concretar algunos niveles de cooperación más tangibles. Hay que fortalecer el financiamiento de las televisiones pero no sólo en términos económicos, porque el dinero de por sí no hace nada, sino en cuestiones concretas, como hacer la cooperación, o capacitar, cosas que nosotros desde la televisión pública, y después desde la televisión educativa, hemos incentivado mucho. Por lo menos una docena de profesionales de canal Encuentro y Pakapaka han ido a Ecuador a compartirnos sus experiencias, a dar talleres, a hacer un acompañamiento. De todos los aspectos posibles: temas de marcas y promoción, branding, contenidos específicos en lo educativo y en lo infantil. Hemos realizado trabajos con contenidistas, guionistas, directores, y sólo para poner el caso concreto entre Ecuador y Argentina, porque también ha habido experiencias de cooperación con Colombia, con Chile. Todo esto es muy enriquecedor.

¿Cómo fue la experiencia de la creación del canal Ecuador TV, la primera televisión pública del país?

En el caso de Ecuador, al no haber habido medios públicos, fue difícil para los que lo hacíamos. Había que crear la necesidad de algo que era nuevo, y tenía que haber un empoderamiento de la ciudadanía sobre esos medios. Tampoco estaba la atadura a un formato establecido para poder innovar sobre él. No había televisión pública, no había medios públicos en general, entonces el relato que hacían los medios comerciales era un monólogo, se referían a lo público, al deber ser de los ciudadanos y del Estado y relataban esta imagen de que los ciudadanos no eran parte del Estado. Ese es el primer relato que tienen que recuperar los medios públicos cuando aparecen, hacer ver que son parte de lo ciudadano, que la comunicación tiene que establecerse con una narrativa más justa y demostrar con nuestro accionar que no todo lo estatal es ineficiente y que no todo lo que sea público es un gasto innecesario. Si bien Ecuador TV debería parecerse más, por su dimensión y su carácter, a la televisión pública argentina, como nació contemporáneamente al canal Encuentro y a los medios del polo audiovisual de Educ.ar, nos hemos acercado más a tomar su modelo de trabajo a nivel de coproducciones, producción, la figura del productor delegado, del guionista y el contenidista. Recurrimos a licitaciones, no por abaratar costos lo hacemos todo dentro de casa, sin recurrir a casas productoras. Es un modelo que ha sido exitoso y beneficioso para el ámbito de la producción independiente en Ecuador. En un país como el nuestro -con una serie de complejidades sociales, de diferencias étnicas, de diferencias regionales, idiomáticas-, nos fueron muy útiles estas propuestas que vienen desde Argentina para conocer cómo abordar el tratamiento de los temas federales, regionales, lo étnico, el romper los estereotipos, el empezar a ver y a escuchar otras voces, otros acentos y tonos de los diferentes relatos de la vida de un país.

¿Cuál es la rentabilidad social que tienen los medios públicos frente a los medios privados y comerciales?

Un medio le vende al anunciante televidentes. Y el anunciante entra como a consumir esos televidentes. La televisión pública no le vende televidentes al anunciante, le vende contenidos a la gente, ese es su principal cliente. El darle importancia al contenido, al individuo donde quiera que esté, esa es su prioridad, por lo cual hay que llegar a todo el país, no solamente donde está la mayoría que compra. Porque así era como estaba medido el país, hasta donde la red de distribución de los productos llegaba era el país que me interesaba anunciar. Entonces, el objetivo es llegar a donde esos individuos, que no necesitan comprar, que no tienen un supermercado en la esquina, que no usan esos productos, pero que igual merecían tener acceso a un medio de comunicación, porque la comunicación es un derecho y ahora está anunciado por una ley que lo ampara como tal. Es muy importante que ahora tengamos una cobertura del 80%, que le demos igual peso al individuo de la periferia, de las provincias, como al de la capital o de las grandes ciudades, que le demos valor al individuo que no consume como es el niño, como es el habitante de una minoría étnica, que ya sufre de por sí la discriminación por no recibir los mismos beneficios que el ciudadano de la urbe.

¿Desde los medios públicos hay una intención de democratizar la comunicación y desde los privados de mercantilizarla?

Evidentemente, eso es absoluto. El democratizar la comunicación no es solamente que tengan acceso a un medio de comunicación por el cual reciben información sino facilitar una comunicación de ida y vuelta. Por eso los avances que se logren hacer en temas de interactividad, a nivel de las nuevas plataformas digitales son importantes. El beneficio de esta democratización no tiene que ver tanto con un rendimiento comercial sino con los beneficios sociales. La gente tiene derecho a estar informada de que hay servicios a los que puede acceder, que ponen a disposición campañas de salud, comunicación gubernamental, información educativa, tiene derecho a saber que está incluida dentro el territorio porque está viendo en directo esa información. Eso tiene un valor social muy grande. Nuestros medios son una gran inversión, sólo que esto no se expresa en dinero sino en un beneficio social que se va a reflejar a mediano y largo plazo en educación mejorada, en las posibilidades de desarrollo de la gente, en saber que pueden acceder a ciertos servicios o que estén alertas a ciertos compromisos de salud como la vacunación, el chequeo médico y evitar así que la gente se enferme. Ahí está la rentabilidad social de tener medios de comunicación públicos al servicio de la ciudadanía.

Con respecto a la regulación de los medios, ¿cuáles son los principales lineamientos de la Ley de Comunicación en Ecuador?

Es una ley muy amplia, porque no solamente regula los contenidos de los medios de televisión, radio, medios impresos, le da espacio a lo intercultural, ordena que haya respeto a la franja diurna y que los contenidos para adultos vayan a partir de las diez de la noche, sino que también le da derechos al ciudadano hasta ahora desamparado, como el derecho a la réplica, o a pedir el anonimato a alguien que no está debidamente judicializado. Algunos de los detractores de la ley de la comunicación han sido los propios periodistas. Hace unos 15 días, en el diario mayor de Quito, El comercio, despidieron a un editorialista que atacaba a la Ley de Comunicación y ahora la única ley que puede ampararlo por el despido por temas ideológicos es la propia ley. Antes simplemente era la decisión de un empresario que despedía un trabajador, pero ese trabajador es un comunicador y no puede ser estigmatizado o discriminado por su forma de pensar. Hay también regulación en cuanto a la posesión de más de un medio, a la vinculación de grupos comerciales con la comunicación; o sea, no puede haber grupos del sector financiero involucrados en la comunicación, tampoco empresas de un sector de la comunicación que tengan varios medios. Por ejemplo, no puede haber una cadena de comunicación dueña de un periódico. Esta regulación es importante aparte de la desconcentración monopólica, para impedir que se formen estos grandes frentes de intereses comunes donde lo económico y lo comunicacional corresponden a un mismo interés, y peor aún, cuando los dos corresponden a un interés político. Porque resultaba que un dirigente barrial no tenía las mismas posibilidades de ser candidato por un movimiento político que el banquero que se lanzaba a político. O que los medios generaban tal especulación con respecto a un tema con el que se estaban beneficiando comercialmente.

Del Pozo señala, sin embargo, algunos aspectos en los que queda trabajo por delante. Al estar atada la televisión pública a las mismas normas y reglamentaciones que la televisión comercial, señala que deberían crearse algunas salvedades y da un ejemplo: como la ley actual dice que no puede haber un concesionario que tenga dos medios, y a los dos sectores los rige el mismo reglamento de distribución de frecuencias, la televisión pública no puede tener una frecuencia para las zonas urbanas y otra para las marginales. “Estamos tratando de ver cómo hacemos para tener ese beneficio, poder tener las dos señales. Debería haber algunas excepciones, no en la parte reglamentaria, sino en estas licencias para poder tener una ventaja sobre la televisión comercial. Se habla de la distribución equitativa, de 33% para medios comerciales, 33% para los públicos y 33% para los comunitarios, pero en la práctica son 200 medios comerciales y somos 2 medios públicos. La compensación no va a venir de parte del Estado creando 200 medios públicos o teniendo una proliferación de medios regionales solo para equilibrar. No es necesario equilibrar numéricamente, se lo puede equilibrar de otras maneras, como es esto de que finalmente nosotros estamos presentes en todas partes y en algunos lugares somos los únicos que llegamos, entonces al menos podría haber la posibilidad de tener un segundo medio”.

» La comunicación, y el periodismo en particular, debe ser objetivo pero no necesariamente imparcial. No hay que caer en ese juego de decir “nosotros como somos públicos estamos obligados a la imparcialidad”, porque algún contrapeso hay que crear. ¿Por qué sólo lo malo es una noticia?».

En la Argentina de los últimos años, los medios masivos se convirtieron en los principales opositores de las nuevas políticas públicas de comunicación donde el Estado tiene un rol central como regular, actor y promotor. ¿Cuál es el escenario en Ecuador con respecto a la relación del gobierno y los medios concentrados de comunicación?

Al gobierno se le acusa permanentemente de tener un monopolio de medios a su favor. Pero 250 emisoras son privadas y hay dos estatales, entonces ¿dónde está el monopolio? Es importante entender que hay medios que son del Estado y que creo que es muy lícito que esos medios quieran priorizar la información del gobierno para que se conozca y cree ese conjunto de contrapeso a la información que lo omite o que lo distorsiona. La comunicación, y el periodismo en particular, debe ser objetivo pero no necesariamente imparcial. No hay que caer en ese juego de decir “nosotros como somos públicos estamos obligados a la imparcialidad”, porque algún contrapeso hay que crear. ¿Por qué sólo lo malo es una noticia? ¿Por qué no también lo bueno es noticia? Entonces ahí entra el rol de los medios públicos.

¿Qué resistencias e inconvenientes tiene la televisión pública en Ecuador? ¿Cuáles son los desafíos actuales?

Tratar de parecernos menos a lo comercial, porque como somos tan nuevos, nuestra gente viene influenciada por la televisión comercial. Y entonces hay mucho miedo de innovar, de salir de los estereotipos, de hacer cosas que tal vez no son muy convencionales, y creo que ahí está también la audacia, en embarcarse a nuevas plataformas y explorar nuevos formatos en la generación de contenidos. Y también descentralizar la emisión y compartir el escenario con otros actores similares. Los medios públicos tenemos que perder ese centralismo y empezar a encomendar a los sectores provinciales y a las periferias la capacidad de comunicar, para personalizar los contenidos hacia una pertinencia local con identidad local.

De los doce países que integran UNASUR, nueve optaron por el formato japonés-brasileño de televisión digital terrestre. ¿Esto promueve una mayor integración regional latinoamericana?

Representa la integración regional, porque de esa manera se evita que haya una barrera que nos impida intercambiar. Ahora estamos entrando a lo digital, pero hace poco, en la época analógica, la Argentina tenía una norma de transmisión PAL B similar a la de Europa, Uruguay también, pero no tenía nada que ver con lo que pasaba de Chile hacia el norte. Brasil tenía la propia y México tenía la americana. Es decir, nos creábamos nuestra propia barrera de que yo mandaba un casete con una película y no la podías ver. En ese sentido, la homogeneización de las plataformas nos ayuda a todos a poder intercambiar y participar.

El fortalecimiento de los medios públicos en América Latina es notable. ¿Qué rol juegan en la construcción de la democracia?

Uno de los principales deber ser de los medios públicos es el sostenimiento del régimen democrático, la visibilización del Estado, porque el Estado no puede ser subvalorado ni menoscabado. Otro rol fundamental es la educación en ciudadanía a la gente. A veces pensamos que por generación espontánea surge la democracia, y no: eso hay que enfrentarlo y hay que trabajarlo. Y esta tarea no es una obligación de los medios comerciales o de los privados, es una obligación de los medios públicos que hay que defender.

Actualización 15/09/2015

Nov 17, 2015 | Entrevistas

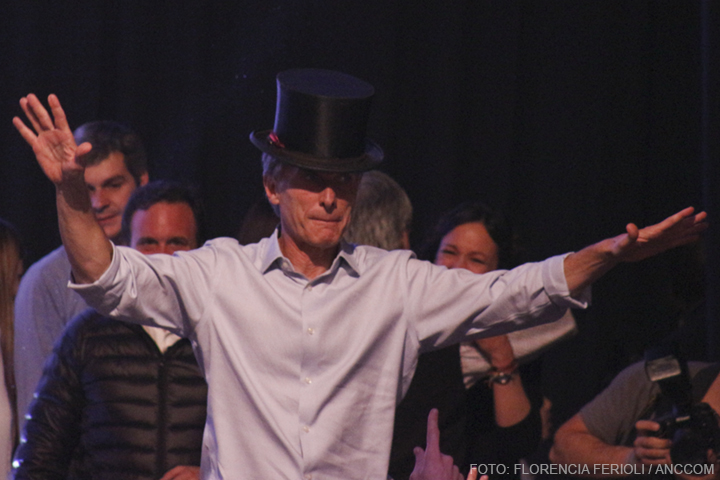

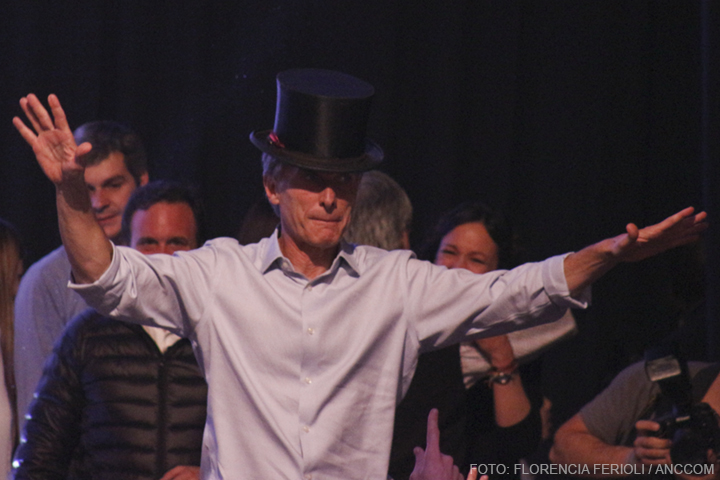

Es actor, director, autor y docente teatral. Sin embargo, Gonzalo Rodolico se autodefine como un laburante inquieto que trata siempre de encontrar algo nuevo en las artes ligadas al presente. Recibió a ANCCOM en el teatro El Piso, lugar donde realiza varias de sus obras y también da clases.

Rodolico es un apasionado que hace 17 años se dedica a la improvisación, al clown, al bufón y al soundpainting (lenguaje universal de señas para la composición multidisciplinaria en vivo). Recorrió varios países de América Latina, participó en numerosos festivales y dictó cursos y seminarios, constituyéndose así en un referente a nivel regional.

Comenzó como volantero de la obra de teatro Sucesos Argentinos y la improvisación lo cautivó en la primera función que presenció: “Tenían mística los locos, no era un teatro solemne, los tipos jugaban en el escenario.” Una vez suplantó a un amigo que se encargaba de la escenografía y el vestuario. Terminada la función, se quedó solo en el escenario y empezó a jugar hasta que percibió que tenía un espectador: Omar Galván, que esa noche le propuso estudiar en el teatro. “Así empecé y no paré más”, recuerda.

Considera a Charles Chaplin como el mejor artista del siglo XX, pero su admiración no se agota en él: a Buster Keaton, Daniel Rabinovich, Pepe Biondi, Alberto Olmedo, los hermanos Marx y Woody Allen, también los reconoce como “las bestias que rompieron moldes sin formarse como actores”, aunque sostiene que “el hacer te hace”.

» Al deformar tu cuerpo, deformás tu psiquis y sacás tu lado más monstruoso. Es el deseo ejecutado sin conflicto. Lo que gana el bufón es la posibilidad de la crítica».

¿Cómo surgen, en tanto disciplinas, la improvisación, el clown y el bufón?

El cambio pedagógico del siglo XX lo hizo el actor y maestro francés Jacques Lecoq cuando empezó a armar su pedagogía sobre la base de la investigación del trabajo de máscaras. Antes no se estudiaba clown, ser payaso era un oficio, trabajabas en un circo por necesidad. Generalmente se decía que el payaso era el más viejo dentro de la compañía, que no podía hacer acrobacia porque el cuerpo ya no le daba, pero igual tenía que subsistir. Entonces lo trágico -por eso tiene la lágrima-, lo tristemente cómico es que en el ocaso tenés que seguir viviendo con lo que sabés hacer aunque ya no te sale con la misma destreza que antes -por eso la torpeza también-. Sin embargo, el payaso es muy completo, generalmente sabe tocar instrumentos, bailar, caminar en equilibrio. Lecoq veía que en toda la historia del teatro siempre había máscaras –como las dos de la comedia y la tragedia que lo simbolizan-. Entendió que al cubrir totalmente el rostro, inclusive la boca, el discurso ya no pasaba únicamente por la palabra. El lenguaje físico es un lenguaje sumamente universal. Y es presente: el cuerpo no fue ni va a ser, el cuerpo es. Importa lo que está haciendo el cuerpo porque está ahí presente. En ese sentido, este maestro de actores plantea un teatro muy vivo, casi antagónico con el método de Konstantín Stanislavski que plantea la «memoria emotiva». Acá es presente, no hay ninguna memoria. La verdad está ahí, en el ritmo, en el tono, en el volumen.

¿Cuál es la diferencia entre el payaso, el clown y el bufón?

El payaso y el clown se ven perfectos en la película El Circo de Chaplin. Es emblemática la escena en la que Chaplin acepta trabajar en el circo: los payasos le quieren enseñar la rutina y él no la puede aprender. Entonces, ves payasos y un clown que quiere ser payaso y no puede, pero que termina siendo mucho más gracioso: él tiene que ligar un tortazo pero no quiere y por esquivarlo le pegan al dueño del circo. Son las rutinas clásicas del payaso pero hechas desde un clown. El payaso repite rutinas. El clown puede tener sus rutinas pero está tan conectado con el presente que descubre lo que está vivo ahí, más allá de lo que tiene ensayado. El bufón, en cambio, es más alejado. Muchas veces se piensa que es el payaso malo y no: es el marginal. En una época en la que se creía que los hombres estaban hechos a imagen y semejanza de un dios –aunque ahora también- los bufones eran expulsados del reino por el sólo hecho de nacer deformes. Pero cuando te expulsan y te marginan, ganás perspectiva. Al no haber diarios ni noticieros, los bufones eran los editores de la época, se paraban en las plazas públicas y denunciaban las locuras e injusticias que se estaban cometiendo dentro del reino. En ese sentido, tenían mucho poder. La máscara con la que trabaja el bufón es la deformidad de todo el cuerpo. Al deformar tu cuerpo, deformás tu psiquis y sacás tu lado más monstruoso. Es el deseo ejecutado sin conflicto. Lo que gana el bufón es la posibilidad de la crítica. En El Gran Dictador –primera película hablada de Chaplin- aparece el bufón: interpreta a Hitler ridiculizándolo, opina sobre él burlándose. Cuando habla, mata el clown y aparece el bufón, porque no se puede opinar desde el cuerpo. Entonces, en sus distintas etapas, podés ver cómo pasa del clown al bufón, sin tener idea de que estaba trabajando esas máscaras. Así y todo siempre fue un humorista de crítica, por ejemplo, en Tiempos Modernos.

En la improvisación explicás que el artista se vuelve uno con el todo, no solamente transitando el presente, sino siéndolo. ¿Cómo es eso?

El teatro es siempre presente, por más que lo tengas ensayado. Pero al improvisar, estás ahí y no sabés qué va a suceder. Improvisar me da adrenalina. Por eso sigo investigando cómo es estar ahí con el público, con esa complicidad en la que ninguno de los dos sabemos qué va a pasar. Es un hecho conjunto. El placer mío pasa por ahí: hacer lo que sea para que estemos todos en el mismo presente.

En la improvisación la palabra clave es decisión. En el teatro ensayado son decisiones previamente tomadas por un escritor y un director, en cambio en la improvisación sos el escritor, el director y el actor simultáneamente. La improvisación en ese sentido es muy deportiva: pateás la pelota, a veces se va afuera y otras es un golazo.

«El teatro es siempre presente, por más que lo tengas ensayado. Pero al improvisar, estás ahí y no sabés qué va a suceder. Improvisar me da adrenalina. Por eso sigo investigando cómo es estar ahí con el público, con esa complicidad en la que ninguno de los dos sabemos qué va a pasar».

Esas decisiones que tomás, ¿siempre tienen que ver con el público?

Es conmigo en realidad. Es algo que todavía no puedo poner en palabras, que trasciende lo concreto. Porque el público se puede estar muriendo de risa y yo sentir que no está funcionando. Porque también está la búsqueda propia, lo que estás buscando hacer artísticamente. Es como sintonizar una radio hasta que encontrás la frecuencia: hay algo de atmósfera que percibís que se generó y todo empieza a fluir. Te podés relajar pero sin perder la concentración. Cuando lo conseguís, es lo más parecido a un orgasmo. Y cuando termina la función es una angustia y un vacío tremendo, porque alcanzás un grado de adrenalina y de creatividad tal que te preguntás: ¿Qué va a pasar esta semana que supere este estado de éxtasis que acabo de sentir?

¿Lo vivís como una profesión, una forma de ser o un estilo de vida?

Es una filosofía de la acción. Es una herramienta que te calma la ansiedad y te pone en el presente. No tanta ansiedad futura, ni nostalgia pasada. ¿Qué importa si venías mal o bien? Importa lo que es.

¿Y no es difícil estar siempre en el presente?

En el único momento en que lo consigo es en el escenario. Desistí de la búsqueda de sentir por fuera lo que siento cuando estoy en escena. Deseché esa pretensión, porque además no lo valoraría si siempre fuese así. Lo que enseño en las clases es una herramienta teatral que muchas veces me ayuda a entender un montón de cosas fuera del escenario. Pero la realidad es que el único lugar donde conecto es ahí, y estando solo. Porque aún en elenco, así esté improvisando, nunca termino de sintonizar esa frecuencia que yo necesito del público conmigo, por eso la necesidad de los unipersonales. Es otro disfrute. Y siento que me moriría si no lo tuviese. Eso sí que no lo puedo enseñar, yo a mis alumnos les doy la herramienta y ojalá les pase. Es como un estado de trance, donde te va la vida en eso y podrías morir ahí que está bien.

¿Detrás de cada improvisación siempre está la búsqueda de ese estado?

Lo que busco siempre es lo mismo. Es una búsqueda propia, casi egoísta, el público está ahí y lo uso para que me haga feliz. Pero lo que encuentro es siempre distinto. Los caminos por los que llego son herramientas que tengo o que voy descubriendo. Aun haciendo el mismo, cada función es sumamente distinta a la anterior.

Una vez dijiste que la improvisación no es la ocurrencia ni la supervivencia. ¿Qué es entonces?

Si estás en el escenario para sobrevivir, no la estás pasando bien. Alguien que sobrevive, no disfruta. Entonces se trata de buscar cómo amigarte con la isla en la que estás náufrago. Y la ocurrencia es en lo que se basa la mayoría de los improvisadores. Son muy rápidos con las ideas y las ejecutan, pero en el cuerpo no pasa nada. La ocurrencia ocurre y se termina. Es un instante. Y el presente es mucho más que un instante. A mí me gusta el hecho de que no esté pasando nada, porque en el presente no siempre pasa algo interesante. El asunto es empezar a transitar ese presente y que sea el presente mismo el que me vaya desnudando qué es lo que hay que hacer en vez de esperar a las musas inspiradoras. Es peligrosa la ocurrencia, porque podés caer en la frase «no se me ocurre nada» y eso es una excusa. El error es que vos quieras que se te ocurra algo, porque de la nada eso no pasa. El sí es la palabra mágica, el no te bloquea. Digo que sí a cada cosa que se me ocurre para que suceda y empiezo a construir. En presente, crear y creer se dicen igual: yo creo. Por eso es importante la actitud positiva del improvisador, porque si no sólo puedo improvisar aquello que me es cómodo. Y para eso es importante la exploración, de hecho lo que enseño es a desaprender.

«El sí es la palabra mágica, el no te bloquea. Digo que sí a cada cosa que se me ocurre para que suceda y empiezo a construir. En presente, crear y creer se dicen igual: yo creo».

¿Qué es lo que más disfrutás estando en el escenario?

El momento en el que soy yo, de verdad, sin ser yo. Es una cuestión esencial, soy esencialmente Gonzalo. No tengo tabú, no tengo miedo y, si lo tengo, es auténtico. Con Corriente, mi personaje de clown, haga lo que haga él va a funcionar, porque consigo cautivar al que me está viendo en una misma tónica. Hace algunas funciones, una mina pasó y se fue al baño. La miré, tuve el impulso de ir atrás de ella pero volví a mirar al público y seguí. Volvió. Se para otra flaca y se va. Entonces le digo: «No vamos a hacer nada hasta que vuelvas». Pasaron seis segundos, miro al público y le digo: “Vamos». Y nos fuimos todos al baño. Jamás pasó en la historia del teatro que el público y el actor fueran todos hasta el baño. La mina salió y la aplaudimos. Volvimos todos y la obra siguió. La última escena fue todo el público en el escenario y yo sentado como espectador. No te lo puedo explicar, pero en ese momento era lo que tenía que pasar y tenía la seguridad de que el público quería vivirlo. Yo en la vida no tengo ese poder de convencimiento y de seguridad, en cambio cuando estoy en el escenario sé que te tengo ahí y que si hay empatía sos mío. Lo que más disfruto es que el público quiera más. La impro tiene esa cosa de recital, que no la tiene el teatro ensayado.

¿Por qué elegís hacer teatro a la gorra?

Yo prefiero que sea el público el que califique con honestidad la obra y no que la obra se lo imponga. La gorra tiene esa cosa de que si no te gustó, no pongas nada. Yo no tengo dudas de cuánto sale la obra. Pero jamás me vas a escuchar al final decir lo que vale para mí, porque quizás la gente no pagaría eso, o sería sumamente privativo para el que no tiene ese dinero, o impediría que una misma persona pueda venir tres fines de semanas seguidos. Aunque no ponga nada en la gorra, valoro que la gente venga. Trato de hacer las funciones de más de una hora y media. Si la gente la está pasando bien y hay buena vibra, no escatimo. De todas formas, trato de generar conciencia sobre la gorra. Me lo tomo muy en serio. Y no es de hippie. El público ve a un tipo, una silla y fin. Aunque también hay un iluminador, una sala, el sonido: a la gente no le entra todo eso en el combo de la gorra. Y es importante que se asocie el valor al precio, que no son sinónimos pero lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista y yo vivo de eso.

¿Cuál es la relación entre la improvisación y el stand-up?

La improvisación es un ghetto muy loco. No somos tan conocidos como género, el stand-up vino a matar: hoy es lo que en los ‘90 era la impro. Después de 2001, mucha gente empezó a explotar esa herramienta teatral porque es una disciplina que implica bajo costo de producción, entonces para un contexto de crisis es ideal. Un tipo con un micrófono no necesita escenografía, ni vestuario, ni siquiera tiene porqué ser actor. El stand-up empezó a ganar los espacios que la impro no supo. Y en Latinoamérica también pasó que empezaron a hacer stand-up personas famosas –no necesariamente actores- entonces eso jerarquiza mucho para el público, convoca.

Sobre tu experiencia como docente, ¿qué es lo que más disfrutás?

El proceso del alumno me divierte y me da mucha satisfacción, a la vez que aprendo. Estoy entendiendo que puedo componer cosas que no puedo ejecutar. Mi cabeza tiene mayor creación que lo que mi capacidad interpretativa puede hacer. Eso en un momento me frustró. Pero por qué voy a privar al otro de darle esa información, si puede mostrarle al resto qué es lo que se puede hacer en ese momento con la técnica. También desde mi rol como director puedo hacer cosas que como actor no podría. En la impro Big Bang dirijo en lenguaje de señas a más de 30 artistas en escena: músicos, actores, raperos, bailarines, pintores, poetas, todos improvisando simultáneamente y construyendo una pieza única interdisciplinaria. En ese sentido, el soundpainting me permitió expandirme como artista. En los últimos quince años fue lo que más me revolucionó y oxigenó. Se está evolucionando hacia lo multidisciplinario, lo puro ya no existe.

Hace diez años que trabajás en Centros Culturales del Programa Cultural en Barrios, ¿cuál es tu mirada a través del tiempo?

Esta es la tercera gestión que atravieso, y lamentablemente fue la peor, como ocurrió con todo lo público. Tenemos un contrato de planta transitoria que cada diciembre se resetea y yo no sé si el año que viene estoy o no. Pueden echarme porque no tienen ninguna obligación. No tengo antigüedad, ni jubilación y lo que cobramos es muy poco. No tengo ningún derecho. Sumado a que nuestro primer sueldo, cuando te vuelven a contratar en enero, lo cobramos recién en abril. También hay maltrato, prepotencia. Este año, por ejemplo, de los dos talleres que tenía en el Centro Cultural Roberto Arlt me sacaron uno porque sí. Pasaron las elecciones y me lo devolvieron. No sólo eso es perjudicial para mí sino para la gente que se había anotado y comprometido sus horarios. Los Centros Culturales son en escuelas públicas, no hay insumos. El Eternauta es un Centro Cultural modelo gracias a la coordinación de los docentes y los alumnos que hacen varietés y, con lo que recaudan, compran lo que hace falta. El vecino que lo ve desde afuera piensa “qué bien que funciona, qué buena gestión” y en verdad es simplemente por el amor que tenemos docentes y coordinadores. Aun así, uno lo está eligiendo porque como Programa es hermoso. Volvió la democracia y Pacho O’Donnell propuso esto, se aprobó y funcionan desde hace 31 años ininterrumpidamente. “Cultura” para esta gestión es que toque Kevin Johansen. Y está bien, eso es cultura, pero hay otra cultura. El BAFICI es cultura. Pero esto es para el pueblo. El pibe que va a la primaria o a la secundaria, que se sigue quedando en la escuela, que fomenta amistad, que está estudiando un oficio y descubriendo una vocación, en un lugar donde le enseñan valores ¿qué va a hacer en la calle? La inseguridad se combate sobretodo con educación y cultura, no con más policías. Y los que necesitan lo gratuito son justamente los que de otra forma no podrían acceder. Si cerrás lo gratuito, si privás de este espacio al que de otra forma no puede, lo estás dejando en la calle y estás generando inseguridad. El problema es que esta gestión porteña no ve a la salud y a la educación como una inversión, entonces lo que no es ganancia es pérdida.

¿Qué visión tendrían el clown y el bufón de nuestra sociedad?

Hoy siento que nos podemos reír un poco más de nosotros mismos. La realidad fue tan cruda después de 2001 que el clown quedó como medio apichonado. Entonces dio lugar al bufón, que es punzante, ácido, corrosivo. Por eso nos gusta tanto Peter Capusotto, el tipo consiguió hacer un bufón popular que a través del humor critica a la sociedad en la televisión pública. Lo que dice Violencia Rivas, más allá de lo gracioso, es tremendo: la sociedad de consumo y lo fracasado que te sentís por querer tener y no poseer. O cuando hace la parodia de Macri, fachista y popular. Su visión del PRO es esa, popular-nazi, lo popular es la música pop. Y fijate que tan equivocado no está porque la música del PRO es Tan Biónica. El clown es más de los ’60. Pepe Biondi, Carlitos Balá, Pepe Marrone, era un humor mucho más inocente, sano si se quiere. Pero Tato Bores, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, Fernando Peña, Favio Poska, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, todos eran unos cínicos hijos de puta hermosos. No es un humor cómodo, son seres monstruosos y no le gustaban a todo el mundo. Eso es el bufón, incomoda, te está diciendo la verdad en la cara. El humor tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. Los artistas judíos se ríen de sí mismos, son súper existencialistas. En cambio, creo que en nuestra sociedad somos más de reírnos del otro, sintiéndonos superiores. Nos criamos con los libros de Pepe Muleiro y los chistes sobre gallegos. Por eso funcionó tanto Tinelli, porque en los ‘90 empezó a hacer las cámaras ocultas que consistían en reírse de la desgracia del otro. Siempre es reírse del otro. El argentino dice “a mí no me jodan”.

¿Actualmente qué estás haciendo?

Estoy entrenando un elenco y dirigiendo cuatro unipersonales. Uno de ellos es Fin, de impro, se acaba de estrenar en noviembre. El 4 de diciembre haré un función muy especial para mí, porque es la N°100 de Amorbo. Este año además se dio la oportunidad de que vengan improvisadores de Francia, España, Perú, Colombia y México, así que estoy aprovechando para que den unos seminarios y hagan funciones. Y entre diciembre y febrero voy a hacer una gira por Europa, dictando seminarios y presentando Amorbo y el Impronauta con funciones en Madrid, Barcelona, Galicia, Berlín, París y Lisboa.

*****

Rodolico es un ser libre en cuerpo y alma. Desde una perspectiva tan especial y exploratoria como lo es la improvisación teatral, es un artista que descubre como pocos algo que trasciende el escenario y el juego: una apuesta por transitar el presente, por profundizar el conflicto para alcanzar su centro y transformarse, sin tabúes y sin miedos. Y juega con esas máscaras teniendo como referencia una reflexión de Juan de Dios Peza que toma como definición: “El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas; aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.”

Nov 17, 2015 | inicio

Algunos minutos pasaron de las nueve de la noche en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Más de 172 mil tuits corren con el hashtag #ArgentinaDebate y sincronizan a casi toda una sociedad en una misma trama excitante: el primer debate presidencial para definir un balotaje en la historia argentina. La cámara enfoca en un plano medio corto a quien será el protagonista de la escena en los próximos dos minutos: Mauricio Macri tiene la palabra. De traje pero sin corbata (tampoco eligió la escarapela), el candidato a presidente de Cambiemos le habla a ése que está del otro lado de la pantalla mientras termina el fin de semana en familia y se prepara para ir a trabajar al otro día. Para el ciudadano común, una propuesta clara: “Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor”.

Mauricio Macri podría ser el próximo presidente de la Argentina, “el presidente del cambio”, como él mismo se reconoce. Un político que en la retórica se muestra como sin ideología: él viene a solucionar los problemas de la gente. Un hombre de familia, que disfruta la vuelta a su casa para pasar tiempo con su esposa Juliana y su hija Antonia. Un líder fogoneado como “carismático” que logró armonizar en un partido heterogéneo intereses peronistas, radicales, empresarios, conservadores y de diversas ONG. Un pragmático especialista en el armado de equipos, que hizo de su cualidad de manager un valor político fundamental. Un empresario formado en la derecha ortodoxa y en el más extremo liberalismo conservador. Y el heredero de uno de los grupos económicos más grande del país.

Pero Macri no siempre denotó Mauricio. Macri fue por mucho tiempo Franco, el hombre-emblema de la patria contratista, un inmigrante italiano que se hizo rico en la Argentina vinculándose con el Estado a través de los gobiernos democráticos y militares de las últimas cuatro décadas.

Mauricio Macri, el mayor de cinco hermanos, nació y su destino ya estaba escrito: ser el heredero del imperio económico y financiero de su padre. Mauricio debía ser el delfín; pero su deseo fue otro. Desafió el mandato paterno, abandonó el mundo empresario y se fue a Boca. La popularidad que alcanzó con la presidencia del club xeneize fue el trampolín que necesitó para finalmente meterse en la política.

Un político que en la retórica se muestra como sin ideología: él viene a solucionar los problemas de la gente. También, el heredero de uno de los grupos económicos más grande del país.

La educación de Mauricio y sus primeras socializaciones fueron en el exclusivo Colegio Cardenal Newman, un símbolo de elitismo en la Argentina y “una entidad famosamente endogámica” –definió una vez uno de sus egresados, Juan Forn-. En la escuela católica ubicada en San Isidro se promovían los valores de la solidaridad y el compañerismo sin convocar a la política ni a las ideologías. Una idea de trabajar en equipo que se reforzaba con el rugby, junto con el golf, los deportes por antonomasia del colegio que Mauricio practicaba. Pero la verdadera pasión de Mauricio estaba en el fútbol y en un club: Boca Juniors, donde soñaba jugar como número 9.

“En la etapa de juventud de Mauricio tiene, por un lado, la influencia del padre que tiene este anhelo de ascenso social y lo quiere convertir en un gran líder comercial, industrial. Pero desde el punto de vista ideológico es mayor la influencia de los Blanco Villegas, la familia materna”, describe el historiador y ensayista Norberto Galasso desde su escritorio lleno de papeles, rodeado de bibliotecas y cuadros peronistas.

Mauricio se fue relacionando con el mundo del conservadurismo liberal y la aristocracia. A través de su tío, Jorge Blanco Villegas, Mauricio ingresó al Instituto de Economía Social de Mercado de la Unión de Centro Democrático (UCeDé) donde recibió las clases de economía y política de uno de los preparadores de la doctrina neoliberal: el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, quien fuera funcionario de las dictaduras de Aramburu y Onganía, ministro del gobierno de Arturo Frondizi y máximo asesor de Carlos Menem.

La Argentina de aquel momento, plena dictadura, se encontraba en lo que Eduardo Basualdo denominó como “la etapa fundacional del conservadurismo en la Argentina”, una época en la que la derecha se dedicó metódicamente a formar cuadros dirigentes. Para Gabriel Vommaro, doctor en sociología por la École des Hautes Études en Scienes Sociales y uno de los autores de Mundo Pro, la idea de formar parte de una clase dirigente nunca fue del todo ajena para un hombre como Macri, que había sido educado y socializado para formar parte de la elite económica del país.

Pero el arte de la negociación requería para Franco Macri un entrenamiento aún más estricto sobre su hijo. Gabriela Cerruti relata en su libro El Pibe que Mauricio incluso se quedó muchas veces sin vacaciones familiares: desde adolescente acompañaba a su papá a las reuniones con empresarios y políticos, en los viajes de negocios y hasta leía los acuerdos y contratos que se firmaban. En su formación empresaria también fueron claves las influencias intelectuales de Jorge Haiek y Ricardo Zinn, el artífice intelectual del Rodrigazo -tal como se conoció a la máxima devaluación de la moneda nacional: 150 por ciento en un día- y un activo impulsor del golpe de Estado de 1976.

Por la década del ’80, Mauricio Macri se recibía de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se había casado muy joven a los 23 años con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Jimena y Francisco. Después se casaría con la modelo Isabel Menditeguy. Y, finalmente, con Juliana Awada, su actual esposa.

En el mundo empresarial, Macri escuchaba siempre el mismo consejo de su padre: “Ser siempre oficialista”. Empezó como analista junior hasta llegar a la presidencia de las empresas del Grupo Macri, el holding familiar que pasó de ostentar siete empresas en 1973 a contar con 47 una vez finalizada la dictadura militar. Fue uno de los principales grupos económicos del país que estatizó –con Domingo Cavallo- sus deudas privadas de 180 millones de dólares. SOCMA financió con varios millones de dólares la campaña de Carlos Menem como forma de asegurarse el poder y sus intereses. Mauricio, más tarde, se definiría: “No soy peronista, soy hipermenemista”. Apostaba a la continuidad de las reglas económicas de su gobierno.

En el mundo empresarial, Macri escuchaba siempre el mismo consejo de su padre: “Ser siempre oficialista”.

En la madrugada del 24 de agosto de 1991 Mauricio Macri fue secuestrado en la puerta de su casa de Barrio Parque por la “Banda de los Comisarios”. Lo golpearon, lo encerraron en un féretro, lo cargaron en el baúl de una combi blanca y lo llevaron hasta su lugar de cautiverio, en el barrio de San Cristóbal. Después de trece días de torturas psicológicas, con un rescate de entre 6 y 20 millones de dólares, y la repartición de mercaderías en barrios populares exigida por los secuestradores como parte de la negociación, Macri fue finalmente liberado en la zona del Bajo Flores. Aquella experiencia traumática lo marcaría para siempre en lo personal y lo convertiría en un nuevo personaje público de las revistas y los programas de televisión. La presidencia en Boca no tardaría en llegar.

Hacia 1995, la relación entre Franco y Mauricio Macri –que osciló siempre entre la exigencia y la descalificación- se volvió más conflictiva. Según Mundo Pro, Mauricio falló en negociaciones clave para las empresas del Grupo SOCMA, como la licitación perdida en Obras Sanitarias o el fracaso en la renovación del contrato con FIAT Italia. Recibió, además, varias denuncias en su contra, entre ellas por un soborno de 50 mil dólares a concejales para la extensión del acuerdo de MANLIBA.

Las frustraciones en el mundo empresarial se combinaron con el agotamiento frente a las constantes presiones de su padre. Mauricio decidió alejarse del holding para construir su camino. Gabriela Cerruti en El Pibe –la biografía no autorizada de Mauricio Macri- lo cita: “(Mi viejo) no me iba a dejar hacer nada. ‘Yo me voy a Boca’, dije. Ahí no se podía meter…” En ese momento conquistó un sueño fanático juvenil: en diciembre de 1995 ganó la presidencia en Boca Juniors. Para Vommaro, “Macri decide competir por la presidencia de Boca claramente como inicio de una carrera política hacia algo”; en los años ’90, explica, ya era habitual el ingreso de todo tipo de outsiders a la política.

Con una retórica que más tarde sostendría en las candidaturas como jefe de gobierno de la ciudad, Macri se presentaba como “el modernizador del fútbol”. Cuenta Vommaro: “Atrás estaban los que gobernaban mal y eran ineficientes, Macri era el gran empresario, alegre, de perfil político bajo que vendría a gestionar con los mejores”. Acompañado por cuadros del mundo empresario y sus colaboradores de SOCMA, Macri gestionó a Boca en buena parte como una empresa: “Los jugadores son activos que se ponen en bolsa, la imagen del club se comercializa, aparecen todas las franquicias, el merchandising, es decir, toda las herramientas del marketing y de la cultura empresaria”, describe Vommaro. Una lógica empresarial que se pudo apreciar en la propia infraestructura del estadio: la construcción de palcos VIP redujo notablemente la capacidad del estadio para los hinchas. Boca tenía un superávit cuando Macri ocupó la presidencia. Su gestión dejó una deuda millonaria en el club, una constante que se repetiría más tarde en la ciudad.

Durante los doce que estuvo como dirigente del club, Boca le dio a Macri visibilidad pública y un anclaje popular en tiempos de éxitos deportivos de la mano de Carlos Bianchi, al mismo tiempo que le permitió tejer alianzas y conseguir apoyos políticos de importancia.

Macri era un outsider que se metía en política –como describe Mundo Pro-. Francisco de Narváez lo invitó a sumarse a “Creer y crecer”, una fundación que nació al calor de la crisis del 2001. En un contexto de descomposición del régimen político y de “que se vayan todos”, la nueva fuerza aglutinaba en su mayoría a expertos y profesionales de distintas orientaciones ideológicas -primando los economistas ortodoxos y los técnicos conservadores- orientados a definir ideas para las políticas públicas “desde la eficiencia y la gestión”. Para ese entonces, Macri era una figura política no partidaria, joven, que sabía gestionar a partir de su experiencia en el mundo empresarial y en la dirigencia de un club de fútbol presentado como exitoso en términos deportivos y administrativos.

Las diferencias de objetivos lo separaron de De Narváez, que se orientaba, más bien, por jugar en la interna peronista y a nivel nacional. “Macri buscó formar un partido local como primer paso a una carrera nacional y a fundar su propia fuerza política –contextualiza Vommaro-. Eso implicó crear un pequeño partido, que fue Compromiso para el Cambio, aliándose con pedazos del peronismo, del radicalismo, de la derecha y estos nuevos políticos del mundo de la empresa y las ONG.” Así, fue disputando la hegemonía de la centroderecha y ganando espacios en competencia con Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy.

En 2003 la fórmula Macri-Rodríguez Larreta perdió las elecciones por el gobierno de la ciudad contra la de Ibarra-Telerman. A partir de una alianza con López Murphy que se llamó Propuesta Republicana, más conocida como PRO, en 2005 llegó al Congreso Nacional como diputado. En su paso por el Parlamento primaron las ausencias: de las 321 votaciones durante el 2006, Macri faltó a 277.

Eso no le impidió ir quedándose con los mejores cuadros políticos del PRO, al mismo tiempo que lograba la implantación nacional que le dio presencia en casi todo el país. De a poco fue superando la imagen frívola de niño rico y malcriado. Desprenderse de aquel significante costó algunos travestismos: “Jaime Durán Barba jugó en ese sentido un rol clave con su dimensión de mercadotecnia -explica Vommaro-. Entre 2003 y 2005 se da esa mutación: de Macri a Mauricio. Él tenía un techo vinculado a su imagen de empresario frío, gestionador, amigo de los ricos. Para romper con eso tuvo que construir su dimensión humana: empezar a trabajar la cercanía, el contacto físico. Esa mutación supuso también cambiar de pareja para jefe de gobierno”. En 2007, acaso en busca de un aura más humana, lo acompañaría en la candidatura Gabriela Michetti. Junto a ella compuso la fórmula porteña ganadora del PRO.

“Como jefe de gobierno de la ciudad, Macri tuvo que adaptarse a las reglas de determinado mundo de la política y aprender otra lógica con otros actores sociales”, sostiene el periodista de Página/12 Werner Pertot. Como político, Macri se tuvo que construir. Antipático y despectivo con los demás, “aprendió a hablar y a sonreír”, relatan los autores de Mundo Pro. Pertot –que cubre desde hace 10 años el PRO para Página/12– lo explica así: “Hay una evolución del candidato que es producto de los años que tiene como dirigente político, pero también de una actividad buscada: clases de actuación y de oratoria, coaching político, media-coaching, etc. Fue un trabajo que supongo costó mucho tiempo y dinero”.

De empresario medular a dirigente deportivo, y de ahí a candidato presidencial. Mauricio Macri lleva recorrido un largo camino de mutaciones -¿y travestismos?- ideológicas, discursivas y hasta estéticas. Se sacó el bigote, que llevaba con él más de 20 años, y de a poco fue escenificando cierta sensibilidad social. Sus declaraciones sobre meter presos a los cartoneros que se robaban la basura de la Ciudad –que daban cuenta de una profunda ignorancia sobre la emergencia social-, se transformaron en historias de timbreos en las casas de los vecinos, como la de María Marta de Florencio Varela o la de Juana de Escobar. La proximidad se volvió un valor fundamental en sus discursos: anécdotas emotivas con “personajes estereotipados que le cuentan historias que se complementan con moralejas ajustadas para cada ocasión”, relatan los autores de Mundo Pro. Un recurso del que Macri llegó incluso a abusar hasta caer en la más patética de las perfomances, como con la historia de “María” y “Cacho”, que Macri repitió hasta el hartazgo para hablar de la inseguridad, en contextos diferentes, hasta con un año de diferencia. Otras veces, la autenticidad le ganó al cálculo, como cuando anticipó que con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, o como cuando opinó sobre la homosexualidad como “una enfermedad”, o cuando expresó espontáneamente que “a todas las mujeres les gusta que les digan ‘qué lindo culo que tenés’”, en plena movilización contra el acoso callejero.

Algunos transformismos persisten incluso en la actualidad: ahí está la flamante peronización de su discurso, extremado hasta su materialización en el monumento a Perón. ¡Que se rompa, pero que no se doble! –dice la vieja frase que inmortalizó Alem en su testamento político-. “La flexibilidad, la versatilidad, son vistas como una virtud en el mundo empresarial, pero en la política son una falta de coherencia”, sostiene Werner Pertot.

Con el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, el discurso de Macri fue el de un candidato presidencial en busca de votos. Reivindicó políticas que antes criticaba: reconoció la Asignación Universal por Hijo como un derecho y aseguró que mantendría las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Estas últimas declaraciones fueron una gran sorpresa hasta para su propio público que, cuando empezó a escucharlo hablar sobre el tema, confundido y todavía con el libreto viejo, gritó: “¡¡Noooo!!” Anoticiados de la nueva orientación, sus partidarios ahora también defienden a estas empresas estatales.

Reivindicó políticas que antes criticaba: reconoció la Asignación Universal por Hijo como un derecho y aseguró que mantendría las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Estas últimas declaraciones fueron una gran sorpresa hasta para su propio público que, cuando empezó a escucharlo hablar sobre el tema, confundido y todavía con el libreto viejo, gritó: ¡¡Noooo!!

“Cuando hizo ese giro en su discurso pensé que era inverosímil –dice Vommaro-. Pero la verosimilitud no es sólo una condición del sujeto: también se vincula con el contexto. Macri es un político de centroderecha que tiene claro que para construir un partido competitivo no puede tener un discurso ideológico de centroderecha, porque ese electorado no alcanza para ganar”.

Para Galasso, “Macri no tiene una posición clara de por qué hay que estatizar Aerolíneas Argentinas, o YPF. Es un administrador, no tiene un programa político: la política para él es gestión”. Su ascenso como líder político, asevera Galasso, está relacionado con una crisis general de los partidos.

Vommaro explica que esta identificación con la antipolítica se vincula con la intención de borrar las aristas de derecha, pero además es funcional para la conexión y captación de un electorado no politizado y desinformado. Y la forma de lograrlo es a través de los sentimientos y emociones. “A unos les habla con el corazón y a otros con el bolsillo –dice Vommaro-. Pero les habla a los dos, segmenta su discurso como toda propuesta que busca ser masiva”.

Macri plantea un tipo de política que se ubica en las antípodas del populismo: una política no conflictiva, de consenso, que tiene su correlato en una nueva categoría sin la carga política clásica del peronismo. Es que Macri no le habla al pueblo, le habla al vecino. Y vecinos somos todos. “Se presenta como ‘gente como uno’, tiene esa cosa de conservadurismo populista”, plantea Galasso. Macri se dirige al ciudadano común a través de un discurso alegórico de unión, optimismo y esperanza. “Juntos se puede”, promete.

Una política edulcorada, con globos de colores y música pop. Macri no dice contra quién está y ése es el discurso de la publicidad, construido con frases-eslogan que suenen bien para todos y que ayuden a construir “una Argentina unida”. Explica Vommaro: “Por supuesto que hay un corazón partidario pro empresario, de centro derecha, pero también están estos otros pedazos y esta capacidad de interpelación política desde lo no político que se mostró efectiva en la Ciudad de Buenos Aires, donde la política local requiere de bajos niveles de politización. Eso ayudó. Hay que ver qué pasa a nivel nacional”.

No se discute desde la ideología ni con ideas políticas. “El discurso de Macri se construye sobre una dimensión espiritual y afectiva, que apela a los sentimientos, el cuidado, la cercanía -sostiene Vommaro-. En la cosmovisión PRO no hay una definición ideológica como la entendemos usualmente. Movilizan y se comunican desde formatos y repertorios que vienen del mundo de la autoayuda, de la religión, de la espiritualidad, de la empresa, no de la política. Por eso te dan un globo o un pochoclo, no un volante que te ensucia las manos”.

“El principal enunciado ideológico es decir que la ideología no existe, pero esa negación es ilógica –señala Pertot-. La identidad del macrismo intenta construirse como librándose de todas las etiquetas: no hay derecha, ni izquierda; se trabaja para la gente”. Uno de los mayores éxitos discursivos de la candidatura presidencial de Macri, destaca Pertot, fue plantear la discusión ya no en términos de izquierda/derecha sino en una nueva antinomia de cambio/continuidad.

Para Pertot, Macri tuvo “la astucia y el pragmatismo” para construir este partido. “Pero tiene algunos elementos fuertemente autoritarios –aclara-. Por lo general, con los medios que le son críticos, tiene una política casi de no registrar al otro”. Según relata el periodista de Página/12, Macri –que tantas veces se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión- desde el gobierno de la ciudad “tuvo siempre una lógica de beneficiar a los medios que lo trataban con una generosidad sorprendente y a los otros tendió a asfixiarlos económicamente”. Macri no es sólo el “candidato de la gente”: es también el candidato por excelencia de los grandes medios de comunicación. El blindaje que hace el Grupo Clarín de su imagen lo posiciona como el principal beneficiado de la pauta publicitaria del macrismo.

“Están buscando endeudarse, van a llegar al 10 de diciembre con acuerdos con mecanismos multilaterales y fuentes de financiamiento internacional”, adelanta Werner Pertot.

Si a principios de los ’70 los medios de comunicación se consagraban como el canal de expresión de la ideología dominante, hoy pareciera que sus discursos se hacen carne en un nuevo líder político y custodio de sus intereses materiales. Gabriela Cerruti en El Pibe no lo duda: Macri es “el eje de las aspiraciones de la derecha argentina. La mayor esperanza de los sectores del establishment, las clases altas y los grupos empresarios y mediáticos que aspiran a tomar el poder desde el intento de refundación de la Nación que llevó adelante la dictadura militar que desalojó a un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976”.

En la misma línea, Macri es para Galasso la expresión política de “una clase dominante que ya no es la tradicional de los palacetes; ahora son más fantasmales: viven en countries, viajan al exterior, tienen una vida menos expuesta. Son nuevos ricos, vinculados ya no al imperialismo británico sino a Estados Unidos. Es la clase dominante en parte degradada”.

Se trata sin duda de una derecha argentina particular: se vale del voto y no de las botas. Una derecha que por primera vez encontró -a través de un candidato nacido, criado y formado entre sus cuadros- un camino electoral para acceder al poder y dejar atrás otros mecanismos, como su vieja condición de factor desestabilizante de la democracia que históricamente alentó los golpes de Estado.

Pensar lo que se vendrá con una posible presidencia de Mauricio Macri resulta difícil tanto para Vommaro como para Pertot: ambos destacan que la experiencia en el gobierno de la Ciudad no es equiparable con un gobierno nacional. Macri va a tener que enfrentar varios nuevos frentes: macroeconomía, deuda externa, relaciones internacionales, etc. Aunque la deuda cuadruplicada en la ciudad que deja el jefe porteño parece el anticipo de algo irrebatible: “Están buscando endeudarse, van a llegar al 10 de diciembre con acuerdos con mecanismos multilaterales y fuentes de financiamiento internacional”, adelanta Pertot.

Galasso, en cambio, es más contundente: “Con Macri se viene la catástrofe”, asegura.

En las cuestiones de índole internacional, Pertot asegura que si gana Macri “el bloque UNASUR, la relación con Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, van a cambiar, porque va a buscar otros aliados internacionales”. En el mismo sentido para Galasso: “Macri, que va y viene de la embajada de Estados Unidos, va a responder a los intereses de ese país, que quiere hacer la Alianza del Pacífico. No en vano las últimas elecciones fueron enormemente elogiadas por Estados Unidos”.

En un escenario hipotético de triunfo de Macri, para Vommaro “seguramente se abrirá una tensión entre dogmatismo y pragmatismo: entre un Macri dogmático como neoliberal en lo ideológico, que habla contra Maduro, contra Chávez, y un Macri pragmático que va a buscar gobernabilidad. Creo que eso se va a expresar en todos los ámbitos y no sabemos cuál de las dos partes va a pesar más en el compromiso. Si en la política económica pesarán las convicciones neoliberales duras de sus cuadros económicos o un cierto realismo político que le hará dudar si hacer cierto ajuste o no, por los costos políticos y sobre todo sociales que eso tiene”.

El 22 de noviembre se definirá en las urnas quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina. En una de las boletas estará Mauricio Macri, quien, según Pertot, no es exactamente la vuelta a los ’90, porque la historia no pasa en vano. “Hoy no somos una sociedad disciplinada por la dictadura, hoy somos una sociedad que demanda más –sostiene- Pertot-. Macri es, más bien, el neoliberalismo después del neoliberalismo”.

Actualización: 18/11/2015

Oct 21, 2015 | destacadas

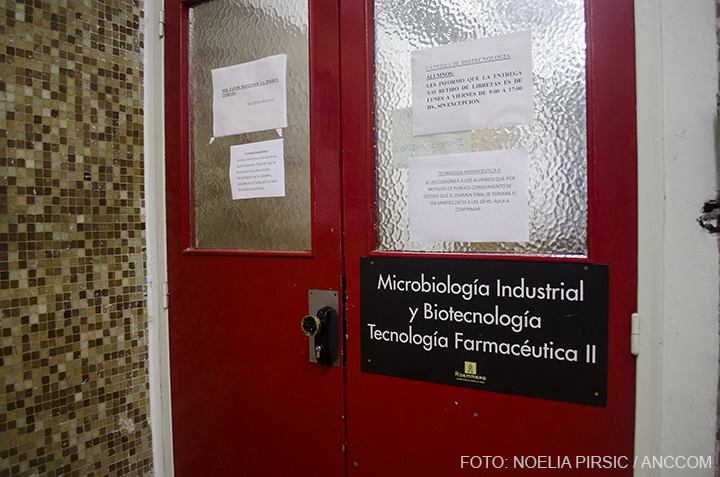

Casi como un augurio de la superstición, el martes 13 de octubre al mediodía, una tuneladora de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, que se encontraba realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, perforó dos cables de alta tensión de la empresa de distribución eléctrica Edesur, inhabilitando el servicio de las Subestaciones Azcuénaga y Paraná y dejando alrededor de 110 mil usuarios sin electricidad en varios barrios, principalmente Recoleta y Palermo. Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA se vieron enormemente afectadas con la falta de suministro eléctrico que, aunque parezca paradójico, alumbró las carencias preexistentes de infraestructura y las precarias condiciones de seguridad de la institución que agravaron aún más la situación.

A medida que pasaban las horas y la electricidad no volvía, los investigadores de los institutos ubicados en ambas facultades tuvieron que movilizarse de manera autogestiva para paliar la situación ante la inminencia de daños irreparables en sus materiales y experimentos.

Sin un plan de emergencia, todo fue caos. Compras masivas de hielo seco por dos mil, cuatro mil y seis mil pesos para tratar de conservar la cadena de frío y evitar la pérdida de reactivos esenciales. Subidas y bajadas por las escaleras en una oscuridad que hizo notar la ausencia de luces de emergencia. Animales de laboratorio sacrificados por perder las condiciones estándar requeridas para determinados experimentos. Investigadores que ante la desesperación se llevaron muestras, trasladándolas por la vía pública hasta llegar a las heladeras de sus casas para convivir con alimentos y poner en riesgo su bioseguridad. Y la total incertidumbre para algunos de si eso sirvió para algo. Porque las pérdidas de los materiales biológicos se irán evaluando a medida que se retomen las experimentaciones.

Un día y medio después del apagón, la Facultad de Farmacia y Bioquímica se abasteció con un generador eléctrico cuyo alquiler costó alrededor de 100 mil pesos, según cuenta Silvia Álvarez, integrante de la cátedra de Físico Química. “Si bien algunas actividades, de a poco, se van normalizando, todavía no estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Toda esta situación implicó una reestructuración del calendario en cuanto al dictado de clases y los experimentos que se estaban llevando a cabo” reveló Álvarez a ANCCOM.

“Fue una situación particular. No esperábamos que fuese tan largo ni de tanta gravedad”, reconoció María Florencia Martini – miembro del Instituto de Química y Metabolismo-. Martini trabaja en química computacional y, si bien no perdió los datos, tener los equipos apagados implica un retraso en todos los experimentos. La investigadora comentó a ANCCOM que hay casos peores, como el de Físico Química, donde se perdieron cultivos celulares sobre los que se estaban trabajando curvas de crecimiento. Frente a esta situación de emergencia “hay que hacer una reevaluación. Por ejemplo, no hay una línea separada de heladeras y freezers, o sea que para prenderlas tenés que encender la corriente de toda la Facultad”, explicó Martini y agregó que desde la Facultad ya se está evaluando la posibilidad de tener un generador propio.

Por su parte, Karina Alleva –de la cátedra de Física- transmitió calma ya que pudieron rescatar todo (bacterias, células, proteínas, enzimas), aunque aclaró que algunas muestras todavía están en su casa y aseguró que “hasta que no vea todo estable, no voy a traer nada”.

Para Clara Nudel, Directora del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET, ubicado en el 6° piso de la Facultad, el panorama en cuanto a qué se perdió es todavía incierto. “Hay reactivos biológicos muy valiosos de mil, dos mil, tres mil dólares que se usan para hacer todos los análisis y que es muy difícil saber a ciencia cierta si sirven o no”, desconfianza que se traslada a todo el experimento y a la pérdida de certeza de los resultados. “Pero abandonar la investigación no podés, porque se trata de proyectos de tres, cuatro, cinco años o más. Entonces se continúa con lo que se tiene y se confía en Dios”, ironiza Nudel, quien sentencia que la instalación de un generador eléctrico a tiempo hubiese evitado toda esta penosa situación.

Una integrante del grupo de investigación de Microbiología Antártica –que prefirió no dar a conocer su nombre- manifestó que “esta situación particular pone en evidencia un montón de carencias de bien común que tiene el sistema”. En diálogo con ANCCOM, la investigadora sostuvo que sin el esfuerzo de los investigadores y sin el dinero que destinaron de sus subsidios para la compra de hielo seco, “se hubieran perdido muestreos de campañas antárticas de más de diez años”. Si bien considera que es muy difícil evaluar las pérdidas inmediatamente, el riesgo sin duda existe. “Tenemos 400 cepas de bacterias y hongos que nos vamos a enterar si se afectaron o no cuando intentemos revivir una y esté muerta.” Los materiales biológicos requieren de condiciones de conservación especiales, temperaturas de congelación de -80 °C, y de alterarse la cadena de frío se corre el riesgo de perderse por completo. “Cuando voy a estudiar la muestra no tengo forma de saber si ésa era la condición inicial o fue alterada por el cambio de temperatura. Si tengo que ser honesta y objetiva tengo que tirar todo pero si tiro todo me quedo sin trabajo, se pierden años de inversión, y además hay tesis doctorales involucradas”.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un corte de electricidad que afecta a la Facultad y probablemente tampoco sea el último. Por eso, para esta investigadora de microbiología antártica, “es imperioso garantizar una infraestructura central, que haya una línea eléctrica prioritaria con un generador para mantener freezers y heladeras inmediatamente, aires acondicionados que funcionen, calefacción… Y que los suministros de hielo seco, nitrógeno líquido, generadores eléctricos y agua destilada, sean servicios centrales de la Facultad.” Si bien considera que en esta oportunidad les correspondía a los responsables del corte el pago del generador, “tendría que haber saltado una autoridad de la UBA cuando se supo que el problema se iba a prolongar por más días. Hay que empezar a hacer un poco de autocrítica en todas las instituciones”.

En la Facultad de Ciencias Médicas, todo fue peor. El grupo electrógeno llegó tres días después del corte de electricidad. “Entendemos la situación pero lo que nos llamó mucho la atención es ver que la Facultad no tomaba ninguna determinación, cuando en Económicas, Farmacia y Odontología ya lo habían solucionado”, comentan Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda, ambos docentes de la Facultad e investigadores del CONICET.

El Instituto de Biología Celular y Neurociencia, ubicado en el 3° piso de la Facultad, cuenta con su propio grupo electrógeno para abastecer ciertos equipos como los ultra-freezers de -80°C y las estufas de 37°C, pero en esta oportunidad no fue suficiente. Frente la desesperación de perder cultivos celulares que requieren tratamientos de 21 días para tener un resultado experimental, el instituto alquiló otro generador eléctrico que Paratcha, junto con tres investigadores más, se encargó de subir por las escaleras aguantando los 60 kilos de peso del equipo. Sin suministro eléctrico, además, la Facultad “es una boca de lobo, ni siquiera hay una luz de emergencia y ésas son condiciones mínimas de seguridad que parecen elementales cuando ocurren estas cosas. Pero después nadie hace nada».

La falta de electricidad alteró el ciclo de luz y oscuridad -de 12 horas cada uno- que deben tener las ratas y ratones que se encuentran en el bioterio, cuyo comportamiento es indispensable para ciertos experimentos. Además, “hay reactivos que no tienen un valor comercial sino que son donaciones de otros investigadores del exterior, y son únicos”, explica Paratcha.

“Yo siento que la Facultad no valora y no fomenta la investigación, aunque es lo que ayuda a que progrese la medicina” expresa Fernanda Ledda y explica que si bien lo que realizan no es investigación aplicada, los descubrimientos en investigación básica pueden mejorar, por ejemplo, aproximaciones terapéuticas en la patología de la enfermedad de Parkinson.

Este matrimonio de investigadores, Paratcha-Ledda, trabajó durante diez años en Suecia y reconocen que a veces, cuando pasan estas cosas, piensan en volverse. Ledda, incluso, confesó que decide no traer a conocer el Instituto a sus colegas que vienen del exterior por la vergüenza que le genera que haya cables colgando del techo. “Venís con todas las ganas y te encontrás con una realidad a veces muy lamentable” expresó Paratcha y agregó: “Yo estoy peleando por las condiciones de trabajo, por el dinero que el mismo Estado nos da y porque debemos ser eficientes. No puedo ser insensible o irresponsable, porque de eso depende mi trabajo y el de mis becarios”.

Como medida preventiva, este instituto UBA-CONICET iba a tratar de conseguir otro grupo electrógeno. Porque “con la ciencia no se juega” resumió Paratcha.

En el Instituto de Fisiología ubicado en el 7° piso de la Facultad, Claudia Capurro –investigadora de CONICET y consejera del claustro de profesores por la minoría- tiene en su mano la nota publicada por Página/12 el 17 de octubre y cuyas líneas resaltadas son las citas que corresponden a Sergio Provenzano, Decano de la Facultad. Sus declaraciones afirmaban que “cada investigador es responsable por su hábitat de trabajo” y “debe garantizarse su propio suministro alternativo de electricidad”. Esos dichos provocaron desconcierto e indignación en muchos de los investigadores.

“La declaración es muy irregular y es grave”, manifestó Capurro, basándose en el Estatuto Universitario que establece, en los artículos que van del 8 al 12, la promoción de la investigación científica. “El Decano no puede desconocer algo que tiene que ver con las funciones intrínsecas de la Facultad. Es su responsabilidad porque es la autoridad máxima y todos los proyectos de investigación están avalados con su firma”, denunció.

Frente a la falta de luz, el Decano declaró asueto al personal no docente. Para los investigadores se desató el caos: no hay un plan programado frente a estas posibles situaciones de emergencia.

Algunos institutos que cuentan con un grupo electrógeno propio -como del SIDA, ubicado en el piso 11- pudieron abastecer a muchos de los freezers de los pisos cercanos. Pero para Capurro “es una barbaridad que haya una facultad de 17 pisos, donde transitan miles de personas y que ante un eventual corte no exista un grupo electrógeno que funcione al menos para habilitar un ascensor”.

Imágenes del generador para la Facultad de Medicina.

En cuanto a las pérdidas, si bien Capurro sostiene que todavía no son evaluables hasta que se reactiven los experimentos, hay otras que ya son evidentes y que afectan determinados experimentos que estaban en curso y tuvieron que suspenderse: «Hay animales que estaban en el bioterio y dejaron de tener las condiciones estándar y se murieron cultivos celulares que teníamos que mantener en estufas a 37°C”.

“Lo más terrible de todo es que con un grupo electrógeno se soluciona. Es una situación que nos ha pasado otras veces y que se puede prever. No puede ser que en estos últimos años de gestión no se haya previsto la necesidad de un generador que es elemental. Más allá de lo imponderable, lo que sí podés prevenir es cómo actuar ante esa emergencia.” Para Capurro se trata de una decisión política sobre dónde se destinan los fondos y denuncia que no hay una presentación de presupuesto donde se detalle lo que se gasta en luz, teléfono, gas.

El próximo jueves 15, a las 8 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Médica, habrá una reunión de Consejo Directivo acompañada por investigadores con el objeto de presentar una carta y exigir la instalación de un grupo electrógeno, la realización de un plan de evacuación, la conformación de un equipo técnico de guardia, de seguridad e higiene y se exigirá el reintegro del dinero que gastaron los investigadores en hielo seco y otros suministros para paliar la emergencia. Para Capurro, con esto se busca que “estas situaciones se resuelvan de manera colectiva y no autogestiva entre los investigadores”.

A una semana del apagón -mientras se inicia una investigación penal a las empresas privadas y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- las actividades de investigación y docencia en las facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica siguen sin normalizarse.

Ago 25, 2015 | destacadas

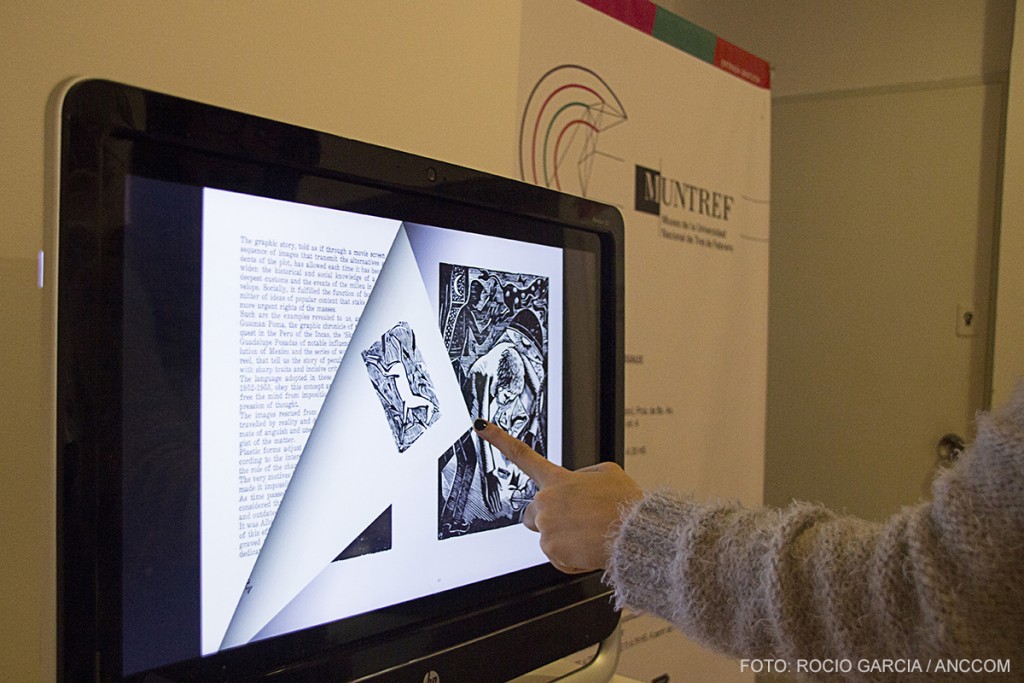

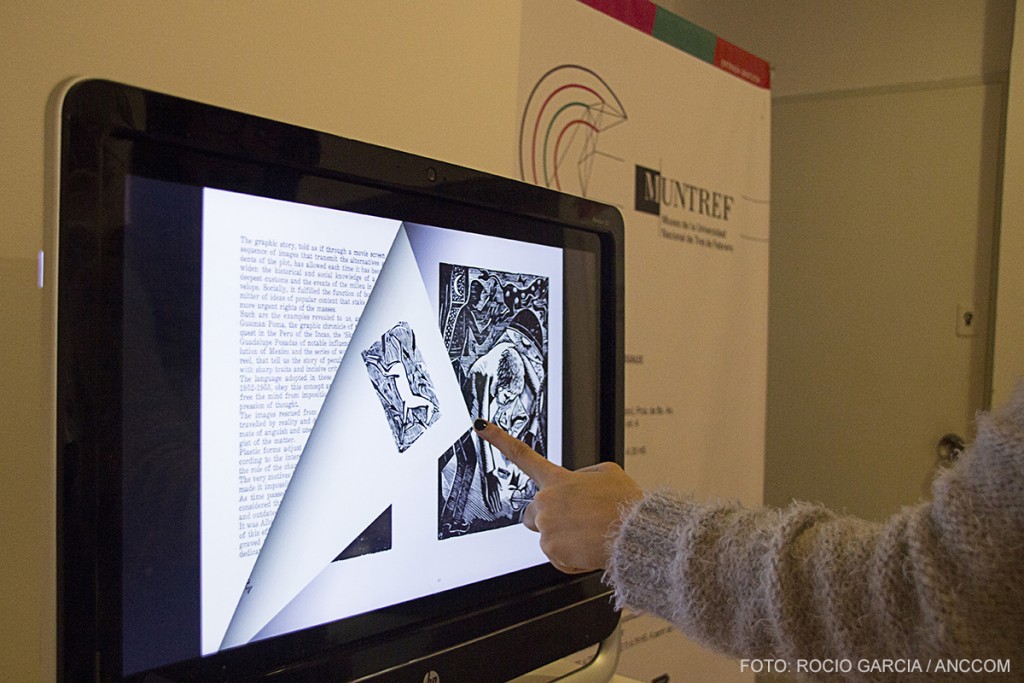

La muestra Impresiones de un hombre moderno recopila en los grabados de Víctor Rebuffo una mirada crítica respecto del hombre contemporáneo de su época. Barrios marginales, la villa, La Boca y el tango, los cafetines, la noche, el mundo urbano y el rural, los movimientos sociales, las manifestaciones estudiantiles, los cañeros en Tucumán, el hombre en la multitud, el trabajador en su medio: todas las escenas que componen sus trabajos dan cuenta de un fuerte compromiso social al problematizar la vida cotidiana y la política desde el arte.

Nacido en 1903 en Turín, Italia, Rebuffo se instaló en Argentina junto a su familia desde muy pequeño. Fue un importante representante del grabado social argentino. En 1926 egresó de la Academia Nacional de Bellas Artes y al poco tiempo comenzó con sus prácticas como xilógrafo. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Tucumán, participó del movimiento de artistas antifascistas, estuvo en diálogo con artistas contemporáneos como Antonio Berni y Lino Enea Spilimbergo -con quienes compartió arte y militancia- y enroló su obra dentro del arte social, inscribiéndose en la tradición de los Artistas del Pueblo. En los años 30’, 40’ y 50’ hizo intervenciones muy específicas sobre la situación de incertidumbre y opresión que el individuo vive en su contexto, con una mirada muy atenta sobre los sectores populares de donde él también provenía.

En 1978 escribió en su libro Contra Luz: “El relato gráfico (…) ha permitido en todas las ocasiones que se lo ha utilizado, ampliar el conocimiento histórico-social de un pueblo, de sus costumbres más arraigadas y de los acontecimientos del medio en que se desarrolla. Socialmente cumplió una función de vínculo y difusión de ideas de contenido popular que reivindicaba los derechos más urgentes de las masas”.

“La familia de Rebuffo tiene un cuidado por la obra notable. No les preocupa tanto venderla como que esté en las mejores colecciones posible, en los museos», dice al curadora de la obra

La obra de este grabador moderno tiene la singularidad de que es, en promedio, bastante pequeña, ya que trabajó principalmente ilustrando revistas como Unidad y libros como el Martín Fierro, Don Segundo Sombra y el Fausto. “Eso supone una dificultad para una muestra: ¿Cómo hacer que el grabado llegue al público en un soporte que no es para el que fue pensado?”, reflexionó Diana Wechsler, directora de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y diseñadora del Programa de ensayos y curaduría de investigación a cargo de esta exposición. Sin embargo, la escasez de obras no fue impedimento para que hoy se exhiban en el MUNTREF más de 35 trabajos del artista, incluyendo el libro digitalizado Contra Luz, que contiene 130 de sus xilografías. “Como en general la producción de los grabadores está bastante desatendida de los circuitos de exhibición de arte, nos pareció que era una ocasión para mostrar la obra de un artista que es muy bueno, que tiene una producción muy interesante, que trabajó de una manera poco común, muy artesanal y que además no tenía prensa”, comentó la directora en diálogo con ANCCOM.

Wechsler -junto al equipo formado por los estudiantes de la maestría Belén Catalano y Jonathan Feldman y la tutora-docente Cristina Rossi- trabajó sobre el artista y su archivo. “La familia de Rebuffo tiene un cuidado por la obra notable. No les preocupa tanto venderla como que esté en las mejores colecciones posible, en los museos. A raíz de eso, y con la vocación de proyección del arte argentino en la escena internacional, Aníbal Jozami, el rector de la Universidad, realizó gestiones y facilitó la obra de Rebuffo al Museo Reina Sofía de Madrid y al Centro Pompidou de París, donde estuvo exhibida durante más de un año en la muestra «Modernidades plurales». Lo que nos seguía faltando era hacerla aquí”, señala la curadora.

Diana Wechsler, directora de la Maestría en Curaduría de Artes Visuales UNTREF.

Si bien es la toma de conciencia la principal búsqueda del arte militante de Rebuffo, el artista no descuidó por eso la estética en sus trabajos. Al respecto, Wechsler refirió que “en sus obras más tempranas se ve un planteo blanco y negro muy potente del grabado tradicional, y después vemos los trabajos de los ´60 donde trabaja otras tramas y colores por superposición que tiene que ver con la experimentación estética de esa época”.

Sus grabados tienen una función social innegable en la medida en que hablan sobre una realidad muchas veces dolorosa y opresiva, y que se hace carne en las expresiones de sus personajes. El papel, como vehículo que facilita transportar la imagen, permite la difusión de contenidos sociales y políticos, al multiplicar su llegada a los públicos populares y a lugares donde tal vez de otra forma no llegaría. Pero al mismo tiempo, “esa multiplicidad suele condenar al grabado a una zona lateral, ya que despierta menos interés en el mercado del arte o de un circuito que presta más atención a objetos más valiosos en términos económicos”, explicó la curadora a ANCCOM. Sin embargo, artistas como él, que se inscriben en la tradición del grabado social, “extreman esta condición y violentan el mercado. En general, no numeran los grabados. Si los numeran, hacen varias series y nunca se sabe cuántas han hecho. Hacen de la imagen múltiple un culto.” Frente a la unicidad de la obra, condición que muchos en el mundo del arte buscan preservar, este artista comprometido con su tiempo consideraba que la imagen podía seguir siendo reproducida, de ahí que sus tacos estén en perfecto estado.

El libro de Rebuffo «Contra Luz», escrito en 1978 y digitalizado para la muestra.

Hoy, la democratización de la cultura que defendía Rebuffo está más vigente que nunca con la exhibición de su obra en espacios como éste. Para Wechsler “lo que sostenemos con el programa «Arte para todos» que lleva adelante el Museo, es la idea de que artistas como él permiten que un espacio de exposición se convierta en un espacio de pensamiento, y que la gente encuentre estas otras vías para pensar su realidad”.

La muestra podrá ser visitada hasta el 18 de octubre en el Centro de Artes Visuales del MUNTREF, en Valentín Gomez 4838, Caseros, Buenos Aires, de lunes a domingos de 11 a 20 horas.