May 6, 2021 | DDHH, Novedades

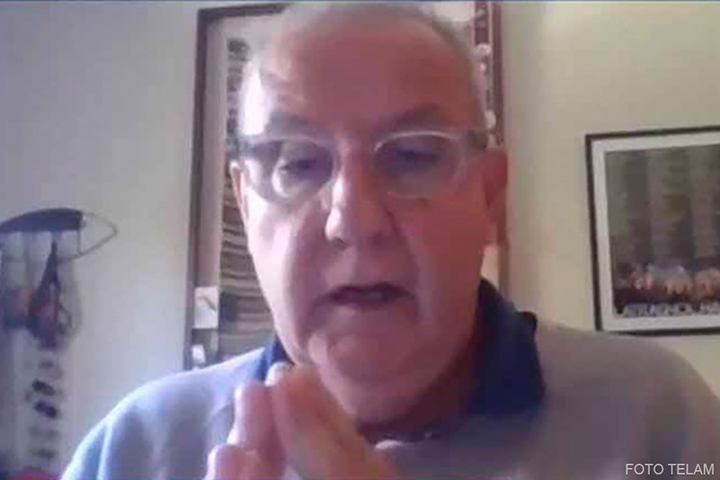

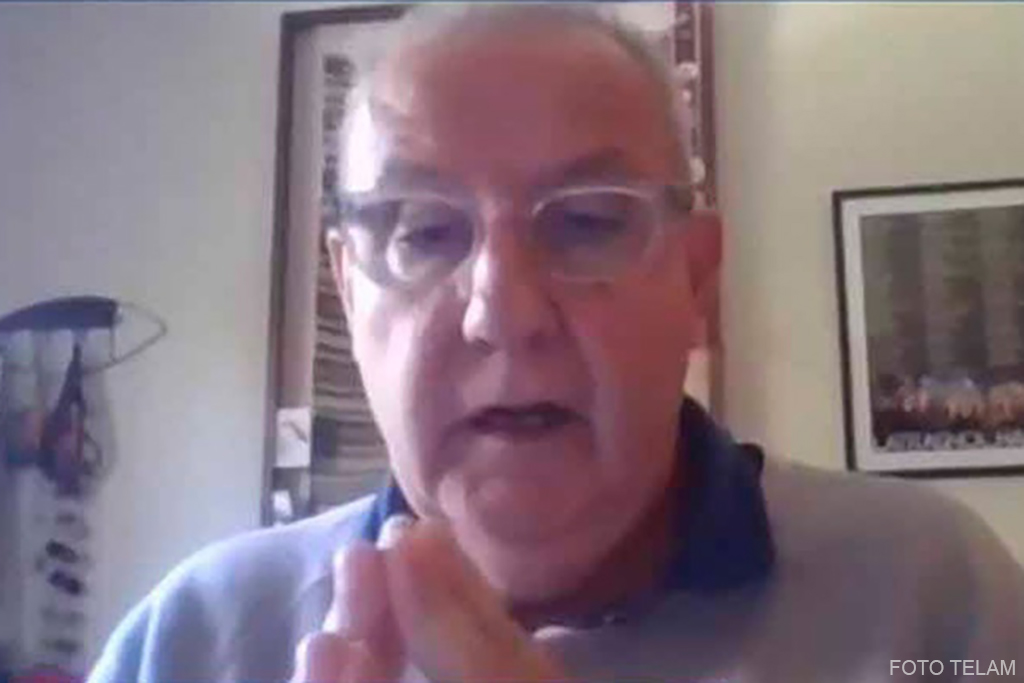

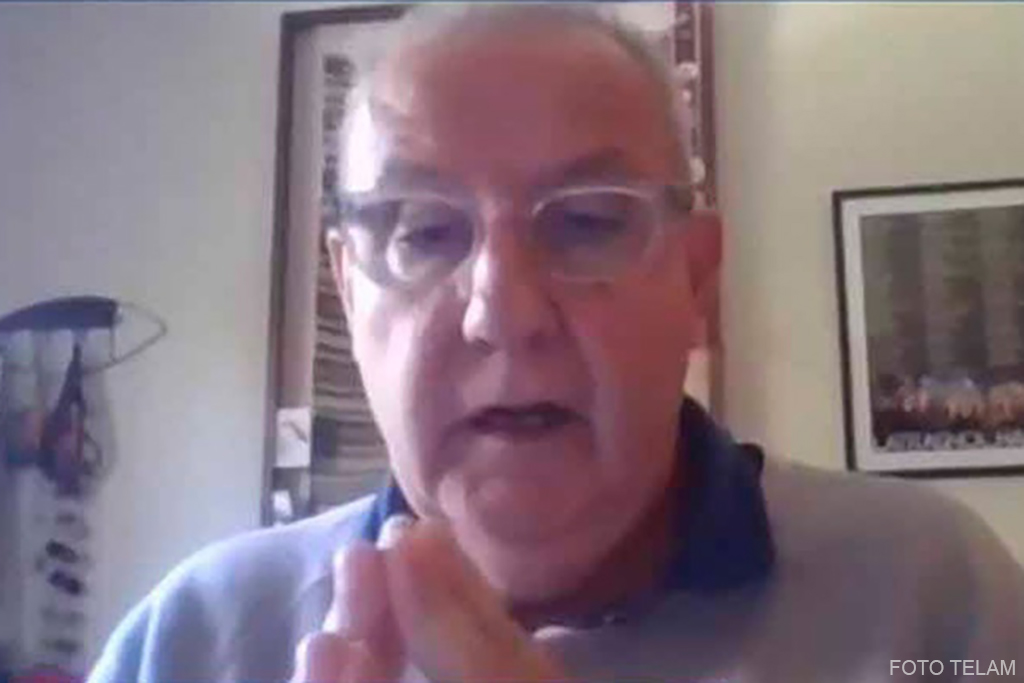

Las cámaras de la sala estaban apagadas pero, de pronto, Pablo Diaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, apareció. “¿Se escucha?”, pregunta a cámara mientras se lo ve esperando ansioso para dar su testimonio. Le hacen el famoso juramento de verdad y comienza. Muestra un papel que los años lo dejaron amarillo “Buenos Aires 26 de junio de 1984. Señor Pablo Alejandro Diaz. Referencia legajo 4018. En mi carácter de secretario de Asuntos Legales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que el día 22 del corriente mes, se me ha elevado a la justicia, la denuncia relacionada con los centros clandestinos de detención ubicado en la jurisdicción de la provincia de Bueno Aires, en la cual se ha incluido el testimonio que usted presentara ante esta Comisión. Dicha denuncia ha quedado radicada ante el Juzgado N° 1 de la ciudad de La Plata, secretaría a cargo del Dr, Roberto Luis Colombo. Certificando el original a cámara”. Hace 37 años había dado su primer testimonio. El martes pasado volvió a ratificarlo.

Pablo fue detenido y secuestrado el 29 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La Plata, a las cuatro de la madrugada, por un grupo de tareas dependientes de distintas fuerzas criminales. Esa noche estacionaron tres autos en su puerta. Se bajaron e intentaron abrir el grueso portón de entrada de su casa y como no podían, tocaron timbre. El relato de Pablo estuvo cargado de emoción y de mucha memoria a pesar de los años. Cada recuerdo contenía documentos e incluso imágenes fotografías del horror que con la película La noche de los lápices pudo reconstruir.

“Mi hermano que estaba durmiendo en su pieza me despertó. Yo comprendí la situación rápidamente por los hechos que estaban sucediendo en la ciudad de La Plata. Le dije a mi que me venían a buscar. Hicieron tirar al piso a todos mis hermanos. Cuando estoy bajando las escaleras uno me señala. Estaban todos con las caras tapadas menos uno que estaba con traje, el comisario Héctor Vides. Inmediatamente me tiran al piso, y me preguntan por las armas”, recuerda Pablo. Él no tenía armas. Le ponen un buzo en la cabeza y lo secuestran. De allí, fue llevado a una estancia, que luego con los años pudo reconocer como el Regimiento N° 7, el llamado Campo de Arana, donde hoy funciona la Infantería.

“Llegamos y me dejaron parado contra la pared por más de 24 horas. Cuando yo me encontraba agotado, me golpeaban”. Luego lo llevaron a un cuarto. Puesto en un catre, atado de pies y manos con alambre y unas telas. Lo desnudaron. El buzo en su cabeza siempre lo mantuvieron. Le preguntaron qué participación había tenido en las organizaciones políticas secundarias, en la Unión de Estudiantes Secundarios, o en la Juventud Guevarista. Si era del Che o si era peronista, también le preguntaron por las pintadas de baños en los colegios secundarios y su participación en el Centro de Estudiantes. “Cuando les decía que no había tenido participación, me daban con picana eléctrica en los genitales o en las heridas. Se te cierran los puños por la corriente eléctrica. Luego de la sesión, cuando no aguantaba más y gritaba me decían que si tenía información de algún chico, que abriera las manos y ellos iban a parar la tortura. Por supuesto, abría las manos, pero no podía decir nada porque tenía los labios quemados por la tensión eléctrica”, describe.

“¿Qué carajo tenían que hacer ustedes yendo a las villas si tenían todo en su casa?”, le reprochó un represor a Pablo mientras lo interrogaba. Ya en otro cuarto le cambiaron el buzo de la cabeza por una venda de tela de color roja. “Siempre me acuerdo porque por la luz podía ver figuras. Era un hombre grande y me dice que empiece a contar desde la primaria”. Le preguntó qué pensaba de las villas miserias porque sabía que Pablo iba a dar clases de apoyo escolar con las agrupaciones, la UES y la Juventud Guevarista. El odio de clase se reflejaba en las palabras del coronel quien, en realidad, le reprochaba a Pablo su preocupación por lo que socialmente no era, porque provenía de una clase media alta.

“La característica era que esta persona se diferenciaba mucho en el lenguaje con respecto a los que nos torturaban o eran represores directos. Los coroneles eran más ideológicos que los guardias y los policías de la provincia. Estaba claro que unos daban las órdenes y otros, los policías, eran los que pònían la mano de obra: las torturas, las violaciones”, expresó. “Ya vamos a ver qué hacemos con tu vida. Síganle dando el escarmiento”, le dijeron luego de haberle aplicado la famosa tenaza, el modus operandi de tortura que implicaba sacar la uña del pie.

Un simulacro de fusilamiento fue otra de las cosas que le tocó vivir a Pablo con 17 años, en sus días en Arana. Siempre, previo al simulacro, llegaba un capellán que les ofrecía confesarse para “librarse de los pecados”. “Cuando nos ponían en el paredón, los más chicos pedíamos a nuestras madres. No queríamos ser asesinados, empezábamos a tener un ataque de histeria, de nervios”. Eran sacados y pasados a un descampado donde podían escuchar los ladridos de muchos perros. Podían olerlos. Los sentían. También escuchaban cómo cargaban las armas. “Éramos aproximadamente seis o siete personas. Ellos hablaban y volvía a pasar el capellán, pero esta vez decían: `Tiren´”, expresa Pablo y continúa: “Nosotros sentíamos los disparos. En un momento que tiran, un compañero dijo: ´Viva los Montoneros´. No puedo reconocer quién, porque se mezclaban con mis gritos y el de muchos de nosotros”. Pablo sintió la muerte. Realmente sintió que lo habían matado en vida. “Uno estaba esperando a ver cómo era la muerte, esperando si era dolorosa, si los agujeros estaban en el cuerpo. Esto es un segundo, pero es muy prolongado. Uno dice ya está ya pasó, pero siente agonizar al otro”.

Una noche empieza a ver un movimiento de micros. Fue el momento del traslado al Pozo de Banfield. Allí lo dejaron en un calabozo inundado, a solas, desnudo, tan solo en ropa interior. Ya no recordaba dónde había quedado su ropa. Una característica del Pozo de Banfield era que estaba lleno de adolescentes y de embarazadas en estado muy avanzado, como el de Gabriela Carriquiriborde que estuvo con él los días que empezó con trabajo de parto o Cristina Santucho quien también estaba embarazada y estaba casi en fecha de parto. Pablo pensaba que las chicas embarazadas eran adultas, las veía así porque iban a ser madres. Pero eran muy jóvenes. “Cuando me enteré que Gabriela tenía 22 años no lo podía creer. Yo creí que era más adulta, creo que porque me calmaba más a mí. A veces me hacía apoyar la cabeza de su panza para escuchar los latidos de su bebé. Era un juego”.

En la celda contigua, se encontraba María Claudia Falcone, de 16 años. Ahí la encuentra, así como también a Osvaldo Buseto y Alicia Calinati que estaba con su padre. Pablo hizo un dibujo donde describe cómo era el pozo de Banfield. Una especie de plano que mostraba la organización de calabozos pequeños.

No abrieron las celdas por una semana. “Dormíamos en el piso y hacíamos nuestras propias necesidades allí porque no nos abrían. Yo a veces tenía sed y llegué a tomar mi pis. No sé, el hombre es un animal de costumbre. El olor era muy profundo. Luego de esa semana nos sacaron y nos dieron de comer. Y nos trataban de sucios por los que habíamos hecho”, expresa Pablo quien además recuerda que uno de los problemas de las chicas eran los períodos de menstruación con lo cual los guardias les decían que se sacaran la ropa interior. “Eso no era un hotel. No tenían por qué cuidarnos”, recordó Pablo que dijo un guardia.

En el Pozo de Banfield Pablo escucha por primera vez el nombre de Jorge Antonio Bergés, allí lo conoce, ya que estaba permanente. Bergés era un médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y era quien se ocupaba específicamente de las embarazadas. “Para él, ellas eran una joya a la que tenían que cuidar. Él tenía mucho interés en que tuvieran familia. No les importaba la madre sino el chico. El médico llegó a decirle a los guardias que con ellas no se metan que si querían algo que agarren a las chicas”. Y fue así, tanto a Claudia como a María Clara las agarraron. “Recuerdo que cuando volvimos del baño, a las chicas las dejaron últimas, las empezaron a manosear. Especialmente a María Clara Ceochili. Le dio un ataque de nervios y cuando regresó a la celda se empezó a dar la cabeza con la pared y a gritar. Pedía que la maten”, declara con la voz quebrada y recuerda: “Nosotros empezamos a gritarle que parara. La particularidad de Clara es que rezaba mucho. Su familia era muy católica, en alguna oportunidad nos dijo que Dios nos había puesto a prueba. Yo no lo podía entender”.

Para diciembre de 1976, su estado mental y el de sus compañeros y compañeras era totalmente depresivo. “Pensábamos que estábamos muertos. En un momento dado mirábamos una soga para ver si nos podíamos colgar para terminar con el calvario”.

Bergés le dejaba trapitos a Pablo por si una embarazada tenía problemas. Le había dejado instrucciones de golpear la reja si algo llegaba a suceder y ese día llegó. Gabriela Carriquiborde había empezado con dolores y entró en trabajo de parto. “Me agarró la mano y me dijo: Pablo me viene, me viene, ya está. Empezó a tener pérdidas y yo mojaba los trapos entre sus piernas y gritaba: ¡Claudia va a tener!”. Pablo recuerda sentir como el compañero de Claudia le gritaba y que todos le gritaban. “¡Fijate las contracciones, fíjate el pulso! y no hice nada de eso”, cuenta Pablo. “Me tiré sobre la puerta y empecé a golpear que era lo que Bergés me había dicho. Gabi me decía que lo quería tener y que venía su hijo. Cuando viene la guardia, me dice: “Tenela, tenela” y se empiezan a pelear entre ellos. Vienen con una chapa y empiezan a decirse que llamen a Bergés y que preparen todo”. A la hora escucharon el llanto del bebé. Todos gritaron. El guardia dijo que había sido un varón y que se la llevaban a ella y al bebé a una chacra para que lo pueda criar, que iban a estar bien. “Nosotros nos pusimos contentos. Les creímos”, lamenta Pablo.

Llegó finales de diciembre y por los estruendos y festejos de los guardias, se enteraron que era Navidad. Ese día todos recordaron a sus familias y volvieron a sucederse escenas de depresión porque sentían tan cerca la pirotecnia. Por esos días llevaban a Pablo a un primer piso y lo dejan en una silla. Un mayor del ejército tenía que decirle algo: “Al final se decidió que vas a vivir. Vengo a decirte que te pasamos al PEN”.

“Antes de salir le pido al guardia ver a Claudia, le pido por favor que acceda. En ese momento ella empieza a gritar que sí y los que me llevan me dicen que sea rápido. Claudia estaba apoyada sobre la pared del fondo. Trato de correrle la venda de los ojos, pero le dolía el cuerpo y los ojos por el mismo estado que tenía yo. Me pide que vaya a la casa de la madre y le diga que está bien. Yo le digo que iba a salir y que nos íbamos a encontrar afuera”, confiesa Pablo entre lágrimas y continúa “Ella me dice que había sido violada por delante y por detrás, que nunca más iba a poder ser mujer y me pidió que todos los 31 de diciembre brinde por ellos”. Cuando lo vienen a buscar, escucha voces que empiezan a saludar y despedirlo.

Pablo dice que en estas 20 veces que declaró durante todos estos años, cuando contaba cómo había sido violada Claudia, nunca nadie lo paró para contar este delito. “Pensé que, porque era anecdótico lo que Claudia decía, no me interesaba, pero con el correr del tiempo y de los años supe que no era el hambre, la tortura, la picana eléctrica, los golpes y el encierro el dolor de Claudia, sino que lo más preciado que tiene una mujer, hoy entiendo por muchas adolescentes y por mi hija, es la decisión de con quien hace el amor, lo más preciado que tiene una mujer es su cuerpo. ¡Qué bárbaro! Recién hace dos años, dos fiscales me preguntaron si había tenido violencia de género o abusos”.

“Tengo particularmente las voces de los chicos, de Claudia, Horacio, Panchito que me empiezan a saludar y yo les digo que van a salir”, dice Pablo. Esa fue la última vez que los vio. Esta vez, el nuevo lugar era la Brigada de Investigaciones de Quilmes. A fines de enero, luego de estar allí un mes, lo fueron a buscar y fue trasladado a la Comisaría tercera de Valentín Alsina de Lanús. Allí no lo querían recibir por la cantidad de golpes que tenía y su estado deteriorado, pero lo bañaron, le cortaron el pelo, lo curaron y quedó allí como un detenido legal. Además, también recibió la visita de su familia, después de tanto tiempo y llegó a decirle a su hermana que fuera a la casa de Claudia Falcone con la esperanza de que podría estar allí. En la siguiente visita, Pablo recibió la noticia de que a Claudia no se la vio nunca más. Debía amigarse con el concepto de desaparecida. Una terrible palabra, un concepto que persigue y no deja nunca despedirse de los seres queridos, que no permite el duelo ni un lugar para ir a llorar.

Pablo se refirió además a las discusiones banales de si fueron 30 mil o nueve mil desaparecidos “Ruego por una sola persona, por un solo ser humano, y piensen en 9 mil en fila, si quieren cuantitativamente obviar 20 mil más. Nunca le saquen al ser humano la responsabilidad de lo que es capaz de ser y pregúntense para qué es la justicia. Es para ordenar al ser humano en su debilidad de poder hacer el bien y el mal constantemente”, expresa y finaliza: “Qué horror, qué dolor. Sáquenles la prisión domiciliaria a los genocidas por favor, entiendan que el crimen de lesa humanidad es el peor crimen en el mundo. No tengo más. Ojalá no haya otros 37 años de espera. Gracias señor presidente”.

La lucha de Pablo Diaz y sus compañeros y compañeras ha dejado grandes conquistas como el boleto estudiantil gratuito; y su testimonio ha dejado grabado en la memoria colectiva el horror de lo que significó la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Abr 8, 2021 | DDHH, Novedades

Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Pozo de Quilmes.

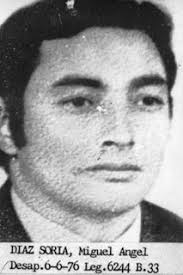

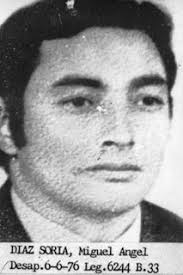

En una nueva audiencia del juicio de lesa humanidad que busca justicia por los crímenes cometidos en los ex Centros Clandestinos de Detención, Pozos de Banfield, Quilmes y Brigada de Lanús, declaró la familia de Miguel Ángel Soria, obrero naval del Astillero Río Santiago, secuestrado el 6 de junio de 1976 en su domicilio, en un operativo de detención ilegal a cargo del Primer Cuerpo del Ejército. En marzo de 2011 los restos de Miguel Ángel fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el Cementerio Municipal de General San Martín. Allí pudo reconstruirse que fue asesinado el 3 de febrero de 1977, en un simulacro de enfrentamiento.

El último día en que María Esther Buet vio a su esposo fue el 6 de junio de 1976. Habían quedado en encontrarse en la casa de su suegra, porque ahí estaba la hija del matrimonio, Stella Soria, de cinco años. Miguel Ángel Soria, tenía 25 años y había nacido el 14 de mayo de 1951 en Berisso. Trabajaba en el Astillero Río Santiago de día, donde era delegado gremial, y de noche en un frigorífico. Aquel día cobraba y dijo a su compañera: “Nos encontramos antes para que vayas a pagar el alquiler”. Vivían en La Plata, en la calle 18 entre 66 y 67.

Unos días antes, María Esther había sido amenazada por un viejo amigo de la familia: “Si no renunciás, esta noche pasamos por vos”, le dijo y María tuvo que dejar su trabajo en el frigorífico donde también había sido elegida delegada por sus compañeras.

De camino a su departamento de La Plata, el verdulero del barrio le advirtió que no se le ocurriera ir a su casa, porque estaba lleno de policías. Un hombre de apellido Sotelo era quien le había alquilado la casa y ahora también se convertiría en el entregador. Con el tiempo se enteraron de que trabajaba en la comisaría 5ª de La Plata.

El miedo era constante. Terrible. Siempre pasaban por los lugares donde ella se escondía, pero nunca pudieron encontrarla: “Para ellos éramos subversivos”, describe hoy María, en la audiencia virtual del juicio que investiga entre otras la desaparición de su marido. Como excusándose, explica al Tribunal que cuando trabajó en el frigorífico no tenía una militancia partidaria, que lo que hacía era sólo apoyar a los compañeros, al igual que Miguel, quien sí militaba en la Juventud Peronista.

La mamá de Miguel fue quien prácticamente crió a su hija. Era muy riesgoso que María tuviera contacto con ella. Se la arrancaron de los abrazos, nunca más pudo dormir con la niña. El terrorismo de Estado destruyó a su familia: “Cuando te pasan esas cosas siempre pasa que tenés la culpa, siempre te echan la culpa”.

La mamá de Miguel fue quien prácticamente crió a su hija. Era muy riesgoso que María tuviera contacto con ella. Se la arrancaron de los abrazos, nunca más pudo dormir con la niña. El terrorismo de Estado destruyó a su familia: “Cuando te pasan esas cosas siempre pasa que tenés la culpa, siempre te echan la culpa”.

En 2011, llamaron a su hija y le dijeron que habían encontrado los restos de su papá, recuerda María, en relación a la identificación que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hacer de los restos de Miguel Ángel. “Se lo entregan y hoy lo tenemos, pero tampoco puedo entender que se lleven a alguien y devuelvan esos huesitos. Nunca lo voy a entender. Trataré de hacer un esfuerzo para hacer el duelo. La verdad que no se puede vivir, es algo que me duele hasta el día de hoy”, cierra.

El recuerdo de la hija

Con un pañuelo blanco de fondo con el nombre de su padre, Miguel Ángel Soria, y su fecha de desaparición; y una remera con la leyenda “son 30 mil”, Stella Maris, comienza su declaración. Es que recuerda aquel 6 de junio como si fuera ayer. Tenía cinco años cuando unos hombres de traje irrumpieron en la casa de sus abuelos, que la estaban cuidando y que luego de ese día se convertiría para siempre en su casa. Estaba mirando la televisión, miraba el dibujito furor de la época: La pantera rosa. “No me olvido más. Entra una cantidad grande de personas, uno me agarra upa, alguien que yo creí reconocer porque tenía un anillo y pensé que era mi abuelo. Era un hombre que estaba de traje. Después supimos que era el comisario (inspector Atilio Pascual) Viola, que estaba a cargo del operativo. Era de la brigada de operaciones de La Plata”. Su abuelo tenía un almacén delante de la casa y estaba atendiendo. Su abuela estaba planchando. ¿Su papá? había llegado del trabajo, porque allí se encontraría con su compañera para darle el dinero para pagar el alquiler. Los represores revolvieron toda la casa, pero aquellos hombres de traje no pudieron encontrarlo. Sí encontraron los documentos, pero su papá ya había salido por el fondo de la casa escapando de la cacería que sería inevitable. Según Stella, estuvieron un montón de tiempo, como hasta las siete u ocho de la noche. O quizás el tiempo se le hizo interminable en ese momento. “Ese 6 de junio nos cambió la vida a todos”, afirma.

“Mi abuela fue a hacer la denuncia a la Comisaría 1ª y no se la tomaron. Tuvo que ir como tres días y recién al tercero aceptaron la denuncia y a partir de ahí, empezó el peregrinaje: haciendo trámites, cartas al arzobispado, habeas corpus. En realidad, fue a todos lados, como hizo la mayoría de los familiares. Pero a casa siguieron viniendo. Hasta mayo del 77, vinieron todas las noches”. Su abuelo ponía el despertador y a las dos o tres de la mañana llegaban pateando la puerta. Era repetitivo. Sí, hasta mayo del 77 fueron todas las noches, hasta que desapareció María Seoane, la novia de su tío. Esos días fueron los últimos días que visitaron la casa de sus abuelos, su casa.

“A mi papá también fueron a buscarlo al departamento de la calle 18 donde en realidad estaban viviendo con mi mamá. Yo estaba en la casa de mis abuelos porque ellos trabajaban todo el día. El departamento era en la calle 18 entre 66 y 67. Ahí estuvieron también apostados dos días, los militares. Nunca encontramos la llave”, recuerda. “No supimos más nada de él hasta que en el año 2011, el Equipo de Antropología Forense lo reconoció, en el cementerio de San Martín, estaba en una fosa común. La antropóloga hizo el informe y decía que lo mataron un 3 de febrero de 1977. O sea, lo mataron y seguían viniendo a mi casa, eso es lo que yo nunca entendí. Por qué seguían viniendo a casa. Es muy difícil entender cuando se llevan a una persona y te entregan un par de huesos, un esqueleto incompleto, con un cráneo multifragmentado, sus fémures quebrados, cuando uno no tiene un cuerpo. Es muy difícil hacer ese duelo y es muy difícil entenderlo”.

En todos esos años, Stella acompañó a su abuela en la búsqueda de su padre, hasta el último día. “Mi papá estuvo detenido en La Plata, pero no sabíamos dónde porque lo buscaban de la Brigada de Investigaciones. Después sí supimos que estuvo en la Brigada de Lanús. Mi abuela fue a Lanús a hablar con Viola porque había sido traslado allí. Luego fuimos a San Martín. Este fue su último lugar donde estuvo detenido porque lo matan ahí, en Caseros, en un enfrentamiento. Eso es todo lo que sé”, describió. Un supuesto enfrentamiento, el eufemismo que utilizaba la dictadura para ocultar los fusilamientos.

“Si estoy acá, es también por mis abuelos, por mis viejos, para que se haga justicia y para poder entender las cosas. Hoy yo tengo una hija y veo todo desde otra perspectiva. Le doy y me da un montón de cosas unas ganas de vivir, de luchar, de buscarle la vuelta y es difícil entenderlo, pero es así en nuestra vida. Uno trata de reconstruirla, viviendo de otra manera. Es muy difícil de explicar. Una vida que en realidad le falta algo, pero una le va buscando la vuelta”.

Memoria fraterna

“Nos dijeron que tenían que eliminarnos a nosotros y a toda la juventud, porque tenían que sacar toda la pudrición, nosotros éramos la pudrición”, recuerda Norma Soria, hermana de Miguel. Aquel 6 de junio, ella regresaba de la facultad y le advirtieron que no fuera para su casa porque se la podían llevar. “Mi hermano se dirigió al departamento de calle 66 y aparentemente en esa calle fue detenido por fuerzas conjuntas, el mismo día. De ahí en más lo empezamos a buscar con mi mamá y mi sobrina. Recorrimos todas las unidades carcelarias, regímenes abiertos, todos los distritos militares, sin encontrar nada. A mi casa fueron en tres oportunidades.

Entre lágrimas los recuerdos pasan por su cabeza. En una oportunidad le apuntaron a mi sobrina que tenía solo cinco años. A mi mamá le estaba por agarrar un infarto y ellos no me dejaban ir a buscar las pastillas. Entonces me apuntaron a mí también, pero fui igual”. Desde el día 6 nunca más supieron de su hermano Miguel Ángel Soria. “Fue un detenido desaparecido porque fue así. A él no se lo tragó la tierra. El terror que generaba el haber salido a buscarlo por todos lados, en noches frías de inviernos, a las casas de sus amigos para ver si estaba con ellos. Todos los hermanos, hijos, madres y padres han quedado traumatizados por todo eso. Fue realmente una masacre”, expresa Norma.

“Es difícil seguir, tengo un tic que hace lastimarme de noche. Mi vida cambió mucho. Tengo miedo a las tormentas, porque cuando llegaban los militares eran días de lluvia, de tormenta y siempre con la luz apagada. Aunque lo encontramos después, nos desarmaron a todos. Mi mamá iba a llevarle flores al cementerio a los NN, porque pensaba que cualquiera podía ser su hijo. Nos destruyó totalmente”.

En marzo de 2011 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Miguel Ángel y pudo reconstruir que fue asesinado el 3 de febrero de 1977 y su cuerpo hallado en la intersección de las calles Falucho y Besares en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

A 45 años, no es fácil declarar para María, ni para Stella, ni para Norma. Entre recuerdos, lagunas, emoción, pero sobre todo dolor, mucho dolor, igual pudieron hacerlo. Describieron todo lo que recuerdan de aquellos años que cambiaron sus vidas para siempre. Y gracias a ello, el martes, en una nueva audiencia virtual del Tribunal N°1 de La Plata, que juzga a 18 represores por los crímenes cometidos en Pozos de Banfield, Quilmes y Brigada de Lanús, se oyó un nuevo grito de memoria: por Miguel Ángel y por los 30.000 que aún esperan justicia.

Mar 24, 2021 | DDHH, Novedades

Este 24 de marzo se cumplen 45 años del último golpe de Estado cívico militar en la Argentina y debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, los organismos de Derechos Humanos llaman a cuidar a la sociedad y en vez de marchar masivamente a Plaza de Mayo proponen pequeñas acciones, cuidando el distanciamiento social, que hoy se serán volcadas en las redes sociales. Se trata de una convocatoria a nivel nacional, #PlantamosMemoria, que invita a plantar 30.000 árboles en representación de los 30.000 detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado.

A partir de las 00 horas de hoy quedará activa la web de esta campaña a www.plantamosmemoria.com.ar, realizada gracias a la colaboración de FACTTIC (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento), que desarrolló el sitio para que todas las publicaciones de actividades realizadas en el marco de los 45 años del golpe, queden allí reunidas. Con el solo hecho de usar alguno de los tres hashtags – #PlantamosMemoria #45AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil-, se subirán automáticamente a la web. Desde hace más de una semana se están realizando plantaciones en distintos puntos del país. Clubes de fútbol, instituciones gubernamentales, espacios de memoria, organizaciones sociales y barriales, universidades e iniciativas de agrupaciones políticas ya son parte de esta convocatoria masiva.

Parque de la Memoria

Es viernes por la mañana y un sol casi otoñal se empieza a sentir, contrasta con el frío del río. Al llegar al Parque de la Memoria solo se escucha silencio. El Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado emplazado en la costanera norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe a los visitantes con esculturas distribuidas en el parque, antes de llegar al gran muro que menciona a cada una de las víctimas que durante estos 45 años pudieron identificarse. Los pájaros irrumpen. Una de las esculturas del jardín permite ver a través de su contorno, representa el vacío de la ausencia de los cuerpos; más atrás se adivina el Río de la Plata, testigo y destino final de tantas de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Parque de la Memoria.

Un grupo de personas se empieza a reunir y saludar calurosamente, con barbijos de por medio, en medio del área verde. Todos se conocen entre sí, están reunidos por la misma causa y esperan para comenzar. Son los miembros del Consejo de Gestión del Parque, entre ellos la directora general, Nora Hochbaum, y algunos representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, del Ministerio de Cultura porteño, y de la coordinación de artes visuales del lugar. Una camioneta llega con dos trabajadores y algunos árboles listos para ser plantados. Y arranca la ceremonia: “El Parque es un proyecto que surge de los organismos de derechos humanos. Se piensa en el año 97 cuando no había juicios, cuando estaban las leyes de impunidad. En ese momento los organismos proponen la idea, y en el 98 en la Legislatura de la Ciudad se aprueba, la creación del parque. Se conforma un ente mixto de funcionamiento en el que están presentes los organismos de Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad, que es parte de la estructura del funcionamiento del parque, y también la Universidad de Buenos Aires, porque es quien cede los terrenos. Esa comisión es lo que ahora se conoce como el Consejo de Gestión”, dice Tatiana Kohen, coordinadora del lugar.

Los miembros del Consejo del Parque se reunieron el viernes último para Plantar Memoria: “En nombre de los organismos creo que digo lo que todos y todas pensamos. Nos estamos dejando trabajar por la memoria, eso es estimulante, eso recoge el dolor y lo convierte en trabajo para el presente, no digo para el futuro. Yo no hablo mucho del futuro, quiero que sea bueno nuestro presente, cada presente que vaya haciendo realidad eso que configura el futuro”, dice María Adela Antokoletz, integrante Madre de Plaza de Mayo-Línea fundadora e hija de María Adela Gard Pérez de Antokoletz, una de las catorce mujeres que fundaron la organización. “Quiero también que sepamos todos y todas que estamos plantando vida, pero no estamos realizando un acto enteramente pacífico. Reconozcamos que la memoria es un campo de batalla. Nosotros estamos eligiendo qué memoria plantamos. Recordar que somos conscientes que estamos plantando determinadas formas de la memoria no universalmente aceptadas. Ese es el entorno que nos dignifica, me parece”, finaliza Adela, luego de la plantación. Como representante de Abuelas se encuentra Paula Sansone, quien al Parque el mensaje que su organización para todos y todas, y que siguen remarcando: aún faltan trescientos hombres y mujeres que no conocen su identidad, que no saben quiénes son sus padres, y las Abuelas, como siempre, continúan buscándolos en su lucha incansable.

“Vamos a aprovechar una vez más la oportunidad que nos brinda el Parque de hacer memoria, de ejercitar la memoria de manera permanente, no solamente un día o una vez al año, sino cada día y en cada oportunidad que tenemos. Esta campaña me pareció sumamente creativa y maravillosa porque de alguna manera es traer vida y es recuperar una práctica que tienen que ver con traer un poco de alegría, traer un poco de sosiego, traer un poco de de paz a tanto agobio durante los últimos 45 años, y más también, con lo cual aprovechar siempre la ocasión para reflexionar y para hacer un análisis de dónde estamos parados, qué se consigue y cuánto falta”, reflexiona Malena Malewikcz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad y otra de las representantes dentro del Consejo.

El Parque de la Memoria hoy seguirá plantando: “Hemos tenido muchísimos llamados de gente que va a venir el 24 de marzo a plantar, vamos a ver cómo lo podemos regular porque por supuesto a nadie le queremos decir que no. Con el equipo de trabajo vamos a estar muy atentos porque realmente han llegado muchos mails, muchas consultas, muchos pedidos para el día 24”, dice Nora Hochbaum, directora del Parque. “El parque va a estar abierto como todos los años, no hacemos nada ese día. Por decisión del Consejo el 24 es un día de tranquilidad en el parque, para los familiares, para los amigos. Es un día abierto, tranquilo y en silencio. Es una decisión histórica que ha tenido el Consejo desde el inicio. Viene muchísima gente al Parque, durante el fin de semana alrededor de seis mil personas”, finaliza.

Villa Devoto

El domingo 21 de marzo en el barrio de Villa Devoto, en la plaza “El Maestro”, ubicada en Avenida Beiró y Calderón de la Barca, se podía observar la típica escena de domingo por la tarde con barbijos y alcohol en gel de por medio. Familias caminando por la feria artesanal que se encontraba a un costado. En el centro los juegos, ese sector dividido por rejas, con chicos y chicas subiendo, bajando y corriendo separados del resto. A lo lejos, se escucha un grupo probando parlantes y equipos de sonido. Y es que en conjunto con distintas organizaciones, la murga “Los Pitucos”, el colectivo “El Renacer de la Laguna” y los trabajadores feriales decidieron sumarse a la convocatoria de La Cámpora Comuna 11: serán parte de la campaña “Plantamos Memoria”, mediante la colocación de un árbol nativo proveniente del noreste de nuestro país: el sauco.

Plaza «El maestro», Av Beiro y Calderon de la Barca

Victoria Pugliese es comunera por el Frente de Todos en la Comuna 11 y expresa que decidieron sumarse a la iniciativa porque siempre acompañan las marchas de todos los 24 de marzo. Entienden que no se puede marchar como años anteriores debido a la pandemia y que es un año en el que debemos seguir con los cuidados necesarios. Sobre la campaña, afirma que destaca la ambientalista-ecologista que tiene que ver con el futuro. “Plantar una nativa en este contexto es pensar en la sustentabilidad y en construir una Ciudad que sea más habitable”. Pugliese agrega que lo que permite esta actividad colectiva es que los vecinos se acerquen y busquen ser parte y compartir el momento. “Nos sumamos a la iniciativa entendemos que la política de Verdad, Memoria y Justicia son muy importantes. Entendemos que defender la democracia y las políticas de Derechos Humanos es también función de las organizaciones y de los colectivos de la comuna”, expresa.

Durante la jornada sumaron la muestra “Memorias y Resistencias de Mujeres”, dedicada a aquellas que fueron importantes a la hora de reclamar y luchar por los Derechos Humanos a lo largo de los últimos años. “La militancia y solidaridad como bandera”, escrito grande y en el centro de una pancarta, abraza los distintos rostros de mujeres, presentadas con sus nombres, apellidos y acompañadas de pequeñas biografías. “Esta campaña recupera la militancia de las compañeras que muchas veces no se puso en el centro como se debía”, cierra.

La Boca

Después de la lluvia siempre sale el sol, dicen, y definitivamente el domingo último en el barrio de La Boca salió. Desde la Plaza Matheu, se escucha el grito de: “¿30 mil compañeros desaparecidos, ¿El Oso Cisneros y Nehuen Rodríguez? Presentes. ¡Ahora y siempre!”. Sí, era otro pedido de Nunca Más. Esta vez, la voz era de Los Pibes de La Boca, las Madres en Lucha y la cooperativa Recicladores de la Boca, entre vecinos que también se acercaron a ver qué ocurría. El día incluso permitió hacer radio abierta al dial de la Fm Riachuelo, la 100.9.

Plaza Malvinas, La Boca

Referentes históricos del movimiento Los Pibes de la Boca, como María Del Carmen Cano -más conocida como La Negra- y Claudia Maidana -parte del Paseo de la Economía Popular- estuvieron presentes recordando a su compañero militante que solía recorrer la plaza. Hoy símbolo de lucha. La negra es una de esas compañeras que empezó desde los inicios del movimiento, en el año 1996. Desde allí hasta hoy, pasaron por innumerables cosas. En ese camino, mataron a Martín Cisneros, más conocido como El Oso, quien fue asesinado por un sicario a causa de su lucha contra el paco. “El Oso era un compañero que nos fue explicando cuáles eran nuestros derechos y no solo eso, nos enseñó a luchar por ellos”, destaca la referente. Martín era uno de esos compañeros que no se olvidan, esos que te marcan un antes y después, que se van para dejarte algo y que te recuerdan por qué es importante luchar por un mundo, una sociedad mejor: por la salud, el trabajo, la vivienda digna, la economía popular, por todo ello hay que pelear según La Negra. Sí, por todo aquello que hoy representa una deuda propia de la democracia.

Por otro lado, se la ve a Claudia, otra de las viejas referentes del movimiento, encargada de ubicar aquellos árboles de durazno y limón que trajeron para plantar. Para Claudia, plantar no sólo significa memoria sino futuro y, ante todo, un acto de rebeldía contra el sistema capitalista en el que estamos inmersos. Rodeados de edificios altos y shoppings dejando atrás lo verde, las plantas, los árboles que tanto bien nos hacen. “De esta manera cuidamos al medio ambiente y también a los demás, a esos compañeros que se encuentran en distintas provincias con muchas quemas de pastizales que están destruyendo todo el medio ambiente. Plantar hoy es resistencia y acompañar a aquellos que se quedaron sin tierra, sin casa, sin comida. Tenemos la obligación de darles fuerza a ellos, con estos pequeños gestos, para que sigan luchando y peleando”, expresa Claudia.

Para Claudia, los derechos humanos no se basan en escribir leyes y en hablar bonito. Sino en hacer, y ella como miembro de una organización social popular lo sabe y lo defiende. “Las organizaciones sociales tenemos la obligación de estar con quienes más los necesitan, tener contacto y hacer redes. Intentar y hacer. No solo hablar, hacer algo por los demás, ayudar al otro. Enseñarles a nuestros hijos que los derechos humanos no son solo hablar y sacar leyes sino estar, y el Estado debe hacerse cargo, recorrer el territorio”.

Plaza Malvinas, La Boca

En la jornada también se encontraba Roxy, la mamá de Nehuén Rodríguez, un joven del barrio de La Boca de 18 años, lleno de sueños, amante del teatro y del fútbol. Lo mataron el 14 de diciembre de 2014. Por aquellos días, Nehuén recién terminaba la secundaria. También ascendía el club de sus amores, Huracán, el club que lo recibiría con los brazos abiertos para depositar sus sueños de ser futbolista, pero en el camino, cuando se dirigía a festejar el ascenso, fue asesinado por la policía, convirtiéndose en otro caso de gatillo fácil. En otro pibe víctima de abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. Desde allí, la vida de Roxy, ya sin su hijo, se convirtió en una pelea constante por hacer justicia. A pesar de que el asesino no recibió una condena justa y el dolor y la bronca que ello le generó, junto a la mamá de otro joven que quedó parapléjico también por los brutales golpes de la policía, decidió convertir su tristeza en amor. Su misión: tratar de salvar a los pibes más jóvenes, amigos de Nehuén para que no se cayeran y puedan salir adelante. Asegura que sus puntales son sus otros hijos, que necesitan una madre fuerte y no alguien deprimida en una cama. Por todo eso decidió seguir luchando.

“No nos olvidemos de los 30 mil desaparecidos, fue genocidio, pero hoy sigue ocurriendo. Tenemos siete mil pibes que nos mató la policía, siete mil pibes que mataron por gatillo fácil o violencia institucional. Por eso junto a los familiares y todas las madres decimos: ´Basta´. Que nunca más sea Nunca Más. Sepan que esos 30 mil son 30 mil razones para seguir peleando, luchando y seguir organizándonos ante estos atropellos de la fuerza de seguridad. Esos siete mil pibes son el impulso de las madres para que estas cosas dejen de ocurrir, para que podamos cambiar este Estado que no nos sirve y para cambiar el Poder Judicial que no nos ampara ni nos representa”, expresa emocionada la mamá de Nehuén, mientras desde el dial 100.9 sale al aire Ángel, uno de los mejores amigos de su hijo, cantando: “Queremos justicia por mi amigo que tirado en el piso se olvidaron que era primo, sobrino e hijo”.

Los recicladores de La Boca también dijeron presente. Sergio, uno de los coordinadores de la cooperativa, tenía apenas dos años cuando arrancó la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo contra los genocidas. “Aquellos que decían ser patriotas -expresa Sergio-, mataron pibes y desaparecieron gente, chicas embarazadas, estudiantes” y advirte que por “todos ellos seguirán en la lucha de llevar un plato de comida a quienes hoy no lo tienen”.

Temperley

Entre distanciamiento social y barbijos, El Club Atlético Temperley abrió sus puertas para recibir a sus socios y socias, al colectivo H.I.J.O.S. de Lomas de Zamora, y demás personas que decidieron acercarse a gritar Nunca Más. Desde 2012 que El Gasolero cuenta con un Departamento de Derechos Humanos donde chicos y chicas siempre realizan actividades para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este contexto de pandemia no fue la excepción y respondieron al llamado de Abuelas de Plaza de Mayo -junto al Departamento de Medioambiente del Municipio que donó un árbol- para sembrar memoria.

Club Atlético Temperley.

El club había sido intervenido: pañuelos blancos colgantes con algunos de los nombres de los desaparecidos y carteles de Justicia, se dejaban ver entre los participantes. En un corralito, se encontraba el árbol que reivindicaba de ahora en más a todos aquellos que hoy ya no están.

Dana Hernández es miembro de la Comisión directiva del Club, y expresa que hace varios años que la institución tiene un compromiso firme con los derechos humanos. “Creemos que la mejor manera de proyectar un mejor futuro es teniendo memoria, aprendiendo y teniendo presente la atrocidad que pasó en la dictadura con todos sus crímenes. Esto es la mejor manera de mantener la memoria viva, despertar conciencia para que las nuevas generaciones comprendan que lo que pasó fue grave y porque nunca más se puede mirar para otro lado. Esto es trasladar una acción concreta de visibilidad acá en el club”. Además, a 45 años del golpe, hizo su balance acerca de lo vivido hasta ahora: “Lo que hay que hacer es aferrarnos y cuidar la democracia más que nunca, sobre todo cuando después de la experiencia de un gobierno neoliberal como la que hemos atravesado. Ha habido intenciones o pequeños grupos de conservadores de fascistas de gente de derecha que ha reaparecido y vuelto de las tinieblas en las que estaba, hay que trabajar para que quede bien claro que ese no es el camino y que una sociedad en democracia es una sociedad mejor que nos permite habitar a todos y todas”.

En una sociedad todo parece estar fijamente estructurado, Temperley no solo se suma a tener un Departamento de Derechos Humanos, que acompaña las campañas de difusión y memoria, sino también, a tener uno de Género. Dana aclara que es importante tener este tipo de presencias, porque los clubes, además de ser de fútbol -que es un termómetro y mide muchas situaciones que pasan en el club- también nos hace recordar que son asociaciones sin fines de lucro, por lo tanto, espacios sociales y culturales, de encuentro, que deben comprometerse con las causas que cada club considere justas. “La nuestra es siempre con la diversidad, con género, con los derechos humanos para seguir despertando conciencia con las personas que las habitan, en este caso con nuestros hinchas, socios y socias”.

Entre H.I.J.O.S. de Lomas de Zamora se encontraba Eva Campero, quien fue secuestrada, torturada y llevada a Campo de Mayo a los 17 años. Quien, además, hoy sigue en busca de sus dos padres desaparecidos. Esa misma búsqueda que, según relata, fue su “salvación”. La salvación de ese infierno de preguntas pendientes que a pesar de que la condena a su torturador fue efectiva, aún quedan sin resolver. Eva hoy reclama por la aceleración de los juicios ya que los genocidas están viejos y no quiere que ninguno se muera impune, que el juicio y castigo sea contundente. Eso significa que vayan a una cárcel común y efectiva.

Para Eva, los organismos sociales y de derechos humanos se encuentran codo a codo: “Creo que lo social tiene que ver con los derechos humanos que nosotros bregamos ayudar acompañar y poder intervenir para que ningún derecho sea vulnerado. Nosotros siempre hacemos la promoción y defensa de los derechos, es como una tarea que desde H.I.J.O.S hemos tomado”.

La tarde noche cayó, y si bien se trató de una jornada en la que participaron distintos organismos, la juventud también se hizo notar. Agustín Acevedo es miembro de la Comisión de Juventud del Club Atlético Temperley. Una comisión muy joven, no sólo por sus participantes que tienen entre 20 y 22 años, sino por su creación hace tan solo tres meses. El grupo, además de estar dando sus primeros pasos en el camino de la dirigencia política, busca activar la vida social del club, reunir a todos sus socios y socias. Como muchos de los adolescentes, Agustín, se enteró de la campaña de Abuelas y Organismos de Derechos Humanos a través de las redes sociales, y a partir de allí él y la Comisión sintieron el compromiso y la obligación de acompañar la iniciativa. “Tener esto en Temperley es un orgullo porque nosotros habitamos día a día el Club”, expresó Agustín. Además, explica que la campaña sirve para conocer nuestra historia, nuestro pasado, pero también proyectar un futuro -del cual será parte- donde todos los argentinos y argentinas luchen para que no pase nunca más. “El Club Atlético Temperley tuvo un socio desaparecido. Se le hizo un reconocimiento hace poco y muchas personas no lo saben y esto nos ayuda a que otros se empiecen a interesar sobre los derechos humanos y todo lo que conlleva un 24 de marzo”, sostuvo Agustín contundente, aunque algo nervioso al dar sus primeras impresiones políticas.

“Lo que pasó en Formosa con la represión policial vulneró todos los derechos de los formoseños”, dijo y continuó: “lo mismo uno cuando viene a la cancha”. Agustín no entiende y se indigna frente al maltrato de parte de efectivos policiales por ser hincha de un club o por cuestiones de color de piel, “que te pongan contra una pared. Eso también es vulnerar los derechos humanos de un club. El maltrato policial no debe suceder. Si te ven solo, no tenés manera de defenderte” y agrega que el rol de ellos como colectivo y jóvenes del club es fomentar el respeto entre todos los habitantes de la población. Sobre todo, en el club. Respeto entre nosotros sin distinción de raza, sexo, edad. Todos tenemos derechos.

24 de marzo

Como todos los años, varios organismos de Derechos Humanos presentarán un documento en conjunto que se transmitirá hoy a las 19 hs por TV Pública y en las redes sociales de los distintos organismos convocantes: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Además, y más allá de las medidas sanitarias, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará su tradicional marcha que une el Congreso con la Casa de Gobierno.

La lucha de todos los organismos de derechos humanos, siguen vigentes en una sociedad que al día de hoy continúa cuestionando las cifras de una de las épocas más oscuras de nuestro país. Con sus pañuelos blancos y su lucha incesante, nos siguen recordando día a día la importancia de la Verdad para tener Justicia, la importancia de la Memoria para tener Identidad. Nos siguen recordando que aún quedan nietos por restituir, que todavía queda mucho por hacer, y que todos y todas formamos parte activa de una sociedad que no olvida, que lucha y se compromete a dejar a las generaciones venideras un espacio más verde y un mundo más justo.

Feb 24, 2021 | DDHH, Novedades

Homenaje a los desaparecidos en la Noche de los Lápices, realizado en 2006 en el Pozo de Banfield.

Como todos los martes, desde las 9.30, se llevó adelante una nueva audiencia virtual del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. La última jornada contó con los testimonios de Jorge Nadal, ex detenido y padre del nieto restituido Pedro Luis Nadal García, y los sobrevivientes Lucía Deón y Luis Alberto Messa.

“Yo fui detenido el 16 de mayo de 1975. Y la detención se oficializó el 30 de mayo. En esos 15 días que trascurrieron, desde la detención a la oficialización, sucedieron en el medio un montón de cosas”, describió Nadal y agregó: “Esto pone de manifiesto el carácter represivo y el terrorismo de Estado que había durante ese momento, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que no dudó en lanzar una represión indiscriminada como así también el aniquilamiento de quienes integrábamos una oposición férrea a sus designios y a su actitud represiva, altamente compartida por miembros de la civilidad, miembros de la Iglesia y también de las fuerzas represivas: Ejército, Policía Federal, las policías provinciales”.

Desde la sala virtual de la Fiscalía, con 71 años, unos apuntes escritos a mano y un artículo del diario La Opinión -que contenía una lista larga de los nombres de personas desaparecidas- que hacían de ayuda memoria, Nadal comenzó a narrar los hechos acontecidos por aquella época que marcarían su vida para siempre.

El ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo PRT-ERP fue secuestrado de su casa y llevado desde Isidro Casanova, donde vivía por esos años, al Pozo de Banfield. “Una patota sin ningún tipo de orden de allanamiento entró a mi domicilio, pateando, insultando, de manera violenta y lo primero que hace es ponerle una ametralladora en el vientre a mi compañera, Hilda Garcia, que ya estaba a punto de parir, casi de nueve meses”, recordó. Nadal también describió el calvario, una vez llegado al centro clandestino de represión: “Me dispararon un tiro de una 45 en la rodilla, no para romperla sino para producir una herida sangrante y para pasarme por allí electricidad”.

Pozo de Banfield

Nadal es oriundo de la provincia de San Luis y expresa que el primero que recoge los datos personales de los militantes era el Obispo diocesano puntano de aquella época, Juan Rodolfo Laise. “Mi madre fue a hablar con él a la Catedral de San Luis y su respuesta, no sólo para ella sino para el resto de las personas que fueron a tratar de averiguar o pedir algún tipo de acompañamiento, fue: ´Señora retírese, nosotros a las madres de los comunistas y subversivos no los recibimos´”, recuerdó.

Además, cuenta que el sinceramiento de revelar su verdadera identidad- ya que poseía documentación falsa- le salvó la vida, y también le costó otras palizas, pero con distintos objetivos. Ya no buscaban información que él pudiera darles, y en ese sentido Nadal resalta: “Hablo de desaparición porque desde el 16 al 30 no fui oficializado y el objetivo era averiguar más cosas y matarme”.

Nadal avanzó cronológicamente sobre el relato: “El 29 de mayo nace mi hijo Pedro Luis Nadal. Mi compañera viaja al Chaco y nace en el Hospital del Niño. Luego vuelven a Buenos Aires. En el año 1976, se produce la detención de Hilda en Guernica donde matan a un compañero y se llevan preso a otro. Mi hijo Carlos Alberto queda en la escena con el compañero asesinado”. Jorge reconstruyó que Carlos fue llevado a lo de la abuela materna en Chaco por otra compañera que ya tenía instrucciones de dejarlo allí y con esa escena reparó en el compromiso de sus compañeros militantes. Sobre el secuestro de su compañera, Nadal arriesgaó que el genocida Miguel Etchecolatz, a cargo de la Policía de la Provincia, podría haber creído que él estaba muerto, porque quizá lo confundió con el compañero asesinado durante el operativo en que secuestraron a su esposa.

Nadal aseguró que la persecución, el maltrato y la tortura no cesaron luego de salir del anonimato de la Brigada de Banfield y pasar a la cárcel de Sierra Chica, donde permaneció cuatro años. “En el penal me intoxican y me empiezan a patear. De la golpiza participan El cabo Pérez, el cabo Rosales, Gregorini, uno de los hermanos Quinteros, Laborde y más -enumeró- Luego de ello me pidieron que me levantara e hiciera bailes militares. Como no podía, me arrastraron de los pelos por el Pabellón 12, mientras iba perdiendo sangre. Me arrastraron a las duchas y de la misma manera me reintegraron al pabellón de castigo donde permanecí muchos días”. Como resultado de ello Nadal quedó sin poder mover su brazo derecho y su pierna por mucho tiempo.

“Somos muchos más de 30 mil, hay casos que ni siquiera se conocen. El pedido es que se pueda llegar a una sentencia en tiempo y forma. Nosotros ya tenemos 70 años y los represores más de 70. Muchos murieron sin pasar una instancia judicial y otros disfrutan ociosamente de una prisión domiciliaria. Se han burlado del Estado y de los jueces. Siguen siendo peligrosos, muchas veces nos amenazan y se burlan de nosotros”, reclamó Nadal y concluyó: “Nosotros no subvertimos, resistimos. Quienes subvirtieron el orden público fueron ellos y provocaron el terrorismo de Estado”.

Después de cuatro años de detención en Sierra Chica, Nadal fue trasladado a la cárcel de La Plata y al año siguiente se le dio la opción de abandonar el país. Estuvo exiliado en Francia durante cinco años y en 1984 regresó a la Argentina. Su compañera y esposa Hilda García, quien también fue llevada al Pozo de Banfield, aún sigue desaparecida. El hijo de ambos, Pedro Luis Nadal García, fue apropiado por los represores que secuestraron a la madre. Jorge lo buscó durante 30 años, hasta que en 2004 pudo recuperarlo gracias a su búsqueda y la investigación de Abuelas de Plaza de Mayo.

Pozo de Banfield.

Luis Alberto Messa

Messa, sobreviviente y ex militante de Montoneros arrancó su testimonio: “En 1976 allanaron la casa de mis padres, yo no estaba, pero golpearon a mi mamá y robaron todos los objetos de valor. A partir de ahí yo asumí una situación de clandestinidad”. Sin darse por vencidas, las fuerzas de seguridad realizaron otros allanamientos, sin poder encontrarlo, hasta que el 31 de diciembre de 1976 lo arrestaron en la calle, cerca de la estación de Escobar. “Fui a la comisaría de Escobar un par de horas y luego me trasladaron a la zona de Zárate-Campana.

Messa estuvo en varios centros clandestinos de tortura y exterminio de aquella zona: el Buque, Tiro Federal, entre otros hasta que fue trasladado a la Brigada de Banfield. “Pude saber que estaba en Banfield porque escuchaba el parlante de un auto que pasaba haciendo propaganda de un boliche de la zona y por compañeros de celda que percibían que estábamos allí”, contó Messa y continuó: “Durante la noche, abrían la puerta, y nos ponían contra la pared. La mano atrás y atada con alambre. Nos ponían una venda y nos llevaban a una sala donde nos interrogaban y nos decían `Montoneros asesinos, peronistas de mierda´”.

El exdetenido-desaparecido narró su derrotero por los centros clandestinos de la provincia: “Después de Pozo de Banfield aparezco en el Hospital de Campo de Mayo. Me tiran en una bañera con jabón en polvo y los que nos tiraban agua nos decían que hacían eso, porque estábamos llenos de mierda”. Messa no puede precisar cuánto estuvo allí, pero asume de seis a cinco días. Sufrió constantes torturas y amenazas, incluso simulacros de fusilamiento.

“Una vez por día me sentaban en una camilla y ahí un grupo de interrogadores me preguntaba por la trayectoria política. Un día por la mañana me sacan de la cama, apuntándome con fusiles y me dan la ropa para que me vista y me atan nuevamente. Se acerca una persona que dice ser el jefe médico y me dice: ´Te salvaste, no me explico cómo aguantaste, pero te salvaste´´´. A Cristo lo crucificaron, pero hoy somos todos cristianos y hoy se impuso su visión del mundo”, declaró de manera contundente.

Allí comenzaría un rally de traslados: Sierra Chica hasta abril de 1979; La Plata hasta junio del mismo año; Rawson hasta el último día de diciembre de 1980. Y nuevamente lo regresaron en un avión a la Plata, otorgándole la libertad vigilada. Recién en diciembre de 1982 le dieron la libertad definitiva. “Yo no rehíce mi vida. Mi vida es una continuidad vinculada a la política. Nos fuimos curando en vida y a través de la política, en contacto con la discusión y con los compañeros peronistas. Con la familia, de a poco se fue perdiendo el temor, pero eso es algo que no se pierde nunca”, concluyó.

Lucía Deón

El testimonio de Deón también se inició con su detención: “Trabajaba en la municipalidad de Lomas de Zamora, en Inspección de Riesgos Profesionales, inspeccionaba las fábricas de todo el cordón industrial del sur. Además, era delegada del gremio municipal y formaba parte de la Juventud Trabajadora Peronista de Lomas de Zamora. En ese momento fui detenida”.

Deón fue secuestrada el 14 de noviembre de 1974 en un barrio de Lomas de Zamora junto a tres compañeros: Juan Alejandro Barri, Carlos Pachagian y Jorge Sara Acuña. Fueron llevados a la Comisaria 1ª de Lomas y allí comenzó la tortura. Resultado de ello, quedó con una parte del cuerpo paralizada. De allí fue llevada al Pozo de Banfield, donde la separaron de sus compañeros en distintas celdas.

“Yo tuve abogado en ese momento y él me acompañó desde que le permitieron verme, incluso con la gestión de la salida del país. Ese abogado había sido gestionado por la Iglesia. Mi militancia anterior había sido siempre en grupos cristianos por eso conocía a mucha gente de la Iglesia. Fui llevada a declarar y cuando quise denunciar torturas, el juez me dijo: ´Para qué declarar torturas si la tortura es legal en nuestro país´”, recuerda.

“Cuando salí del país, fui a Perú y los militantes que estábamos allí tuvimos que salir preventivamente por el golpe hacia México. Luego regresé clandestina a Argentina. En 1978 caí en el Olimpo, allí también recibí torturas y estuve prisionera”, cuenta Deón quien afirma que luego fue llevada hacia Quilmes.

Lucia Deón estuvo en Banfield desde el 14 de noviembre al 4 de marzo de 1974 y en 1976 llegó a Quilmes luego de su partida de Perú. En agosto de 1982 la liberaron con vigilancia y recurrencia a la Escuela de Mecánica de la Armada hasta el retorno de la democracia.

Feb 11, 2021 | DDHH, Novedades

“La operación Cóndor fue una operación de contrainsurgencia que se estaba aplicando con la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos de esos años. En este caso, su base concreta de inicio fue la dictadura del General Augusto Pinochet en Chile. Esta operación tenía de acuerdo a un coronel de FBI de Estados Unidos, Robert Shredder, tres fases y estaba destinada a terminar con todos los exiliados de importancia que había en el exterior de cada uno de los países del cono sur que son Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina”, arrancaba su testimonio contextual Stella Calloni, periodista y escritora argentina especializada en política internacional.

La sala virtual del Tribunal Oral N°1 Federal de La Plata comenzó puntual y dio lugar a la audiencia número 14 del Juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas Quilmes, Banfield y Lanús. Esta vez, le tocó a Calloni cuyos trabajos de investigación se centraron en las dictaduras militares latinoamericanas para explicar la relación entre el Plan Cóndor y los Centros Clandestinos Pozo de Banfield y Quilmes, investigaciones que fueron claves para la causa.

Según la periodista, el 25 de noviembre de 1975 fueron citados los militares de los países del Cono Sur a una reunión donde se institucionalizó el Plan Cóndor. Allí se pusieron de acuerdo todas las dictaduras de la región en destruir a figuras importantes de la dirigencia política que estaban denunciando en el exterior a los regímenes de Sudamérica. Aunque en ese momento, en Argentina todavía no había una dictadura, nuestro país habría participado de la reunión de manera extraoficial. “Al incorporarse Argentina, se cierra perfectamente un círculo de la muerte. Ya se estaba trabajando activamente en un pre cóndor en el 75. Esto es: las operaciones que se estaban realizando como prueba de lo que iba a ser la Operación Cóndor. Tenían la capacidad de ubicar a los dirigentes y realizar operaciones terroristas en cualquiera de los países. Se creó una especie de comando que tenía que encargarse de hacer una especie de omertá, como la mafia italiana, apoyarse conjuntamente para ir a asesinar a los que ellos consideraban que había que sacar del medio”, explica Calloni y continúa: “Como el asesinato del General Carlos Prats y su esposa, en septiembre de 1974, refugiado político en Argentina al que Chile no le quería conceder su pasaporte y luego que fue asesinado por un grupo integrado por personal de inteligencia, integrantes de la Triple A y también por un grupo de chilenos, que le pusieron una bomba debajo de su auto”.

“La operación Cóndor se realizó en medio de este plan de las dictaduras de la seguridad nacional. Las poblaciones del Cono Sur pasaron a ser un enemigo interno. ¿El enemigo interno era el enemigo de quién?, se pregunta la periodista. Y afirma: “Todos nuestros pueblos eran una masa de enemigos que podía ubicar Estados Unidos dentro de la Guerra Fría”.

La audiencia Nº 14 por los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús se realizó de forma virtual.

Calloni agrega que no cualquier caso de violaciones a los derechos humanos es considerado dentro del Plan Cóndor, sino que eran casos de pedidos directos de un país a otro. “Por eso digo -agrega- que fue una operación muy elitista. Es muy importante conocer los inicios de Cóndor para saber de qué trató. Fue una operación contrainsurgente típica que sirvió para deshacerse de personalidades importante políticas y futuros dirigentes políticos”.

En su testimonio, la periodista además compara la Operación Cóndor con otras, sucedidas anteriormente. “Es un espejo de la Operación Fénix que se realizó en la guerra de Vietnam. Muchos personajes que actuaron en Vietnam en esos tiempos, actuaron también en la Operación Cóndor, es allí donde nació la metodología contrainsurgente: los centros clandestinos de detención. Trasladaban a prisioneros de una zona hacia otro lugar lejano, para que perdieran total contacto con su familia y los asesinaban. Más de 70 mil personas murieron dentro de esa operación. El otro espejo es la Operación Gladio, que se desarrolló en Europa. Los principales asesinos fueron enviados de Europa hacia Chile, bajo la dirección de Pinochet. Los servicios secretos de Europa sabían cómo iban a operar en nuestros países”.

La escritora además señala que toda esta información no hubiera sido posible sin el descubrimiento, en diciembre de 1992 en Paraguay, de los archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años, y que sin embargo allí se encontraron documentos importantes como los de la fundación de Cóndor en la reunión de noviembre de 1975. “Esto provocó que se pudieran iniciar los juicios en nuestro país y en España, sobre todo, pidiendo documentación a Paraguay”, recuerda.

Calloni recordó que la Argentina es el país en el que más extranjeros desaparecieron. “Son famosos los pozos de Banfield y Quilmes por la cantidad de uruguayos que pasaron. Se necesita urgente justicia para las víctimas, pero también es el país que está a la cabeza en impedir la impunidad”, resalta.

Luego prosiguieron las preguntas de las distintas partes. La abogada querellante de Justicia Ya, Pía Garralde, quiso saber cómo operó el plan Cóndor respecto de embarazadas y niños y niñas secuestrados. “Yo les digo ´los niños del Cóndor´. Sara Méndez es un ejemplo, un caso típico que era parte del plan sistemático de robo de niños. Hubo casos asombrosos, como aquellos dos hermanos uruguayos que fueron trasladados de Argentina a Uruguay y de allí a Chile y luego fueron dejados en una plaza pública. Creemos que hay niños que fueron llevados a Europa también. En esta causa hay ejemplos claros del Cóndor”, advierte Calloni.

Por otro lado, también remarcó las operaciones que se desarrollaban dentro del plan madre del Cóndor como la Operación Murciélago “Esta operación tuvo importancia clave. Fue la persecución y muerte de militantes Montoneros, lo que se llamó la Contraofensiva donde se estaba en busca del dinero de Montoneros, también. Esto fue descubierto a partir de los archivos de la DIBPA y que hoy gracias a ello se desarrolla el juicio”.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo preguntó por la participación de la Jefatura 2 del Ejército argentino en las conferencias de ejércitos americanos: “Nosotros no nos podemos olvidar que nuestros ejércitos quedaron bajo las órdenes del Pentágono en el esquema de la Guerra Fría, es decir nuestros ejércitos no respondían a la seguridad nacional. No era nuestra seguridad nacional, era la de Estados Unidos. Y esta conferencia de ejércitos era el ejercicio pleno del mandato del pentágono en nuestros ejércitos”, respondió contundente Calloni.

Finalmente, aportó datos acerca de los organismos de inteligencia argentinos e internacionales que estuvieron implicados en la operación sistemática de desaparición, tortura y exterminio de personas en nuestro país e incluso en países limítrofes. “La SIDE tuvo muchísima participación en los mensajes que se pasaban de Argentina a Chile, y el Batallón 601 también cumplió un rol fundamental con una participación muy activa y más presencial. En Honduras, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en Perú”. Por otro lado, también explicó que la CIA trataba de no aparecer en el Plan Cóndor sino de actuar mediante mercenarios a quienes finalmente culpabilizaban para desresponsabilizarse de los delitos.

“Muchísimas cosas que se utilizaron en aquel momento para la contrainsurgencia, hoy están sobrepasadas por lo que se llama la ciberguerra, por ejemplo. Ahora se hacen otras cosas porque tienen nuevas tecnologías, nuevas formas de espionaje. Por eso estoy en contra de que se le llame a cualquier cosa Cóndor. Esto fue una operación hecha en su momento, en su tiempo y con un objetivo determinado que fue cumplido totalmente”, cierra su testimonio.

La declaración de Stella Calloni y sus investigaciones a lo largo de su carrera como escritora, periodista pero también como una intelectual comprometida con su tiempo, fue un paso más hacia el camino de la memoria, la verdad y la justicia.