Mar 10, 2020 | Entrevistas

«Se me agotaron las formas de contar las cosas del sistema y me moví al género negro», cuenta Ferrari.

Kike Ferrari nos recibe con un abrazo en su departamento de Balvanera. Se toma unos minutos para cambiarse y nos propone comprar “unos tubos” en el almacén que está a la vuelta de su casa. Ya con una caja de cartón de contiene seis latas de cerveza, volvemos a subir los once pisos por ascensor de un edificio antiguo renovado hasta parecerse a un hospital retrofuturista. En casa nos encontramos con su madre y sus tres hijos, que juegan a la Play Station en un living repleto de libros, parte de una biblioteca que continúa en el cuarto donde el autor tiene su estudio.

Entre el año pasado y este, Enrique publicó dos obras que se alejan del género al que se lo asocia: Todos Nosotros, una novela en la que un grupo de amigos de orientación trotskista viaja en el tiempo para matar a Ramón Mercader (el asesino de Trotsky) y El oficio de narrar, un pequeño libro ilustrado por Apo Apontinopla que conjuga el relato de la desintegración de una pareja con el arte de la escritura.

Con gestos veloces deposita dos latas y tres vasos en una mesita antes de acomodarse en el sofá. El disco Closing Time, de Tom Waits, suena en la computadora como un reflejo del espíritu presente en su obra. “Este fue el primer disco que compré en CD”, comenta. El ambiente familiar impregna la atmósfera en amalgama con su remera de Black Sabbath, un busto de Marx y el escudo de River Plate que adorna el vaso de cerámica donde nos sirve un trago mientras reflexiona:

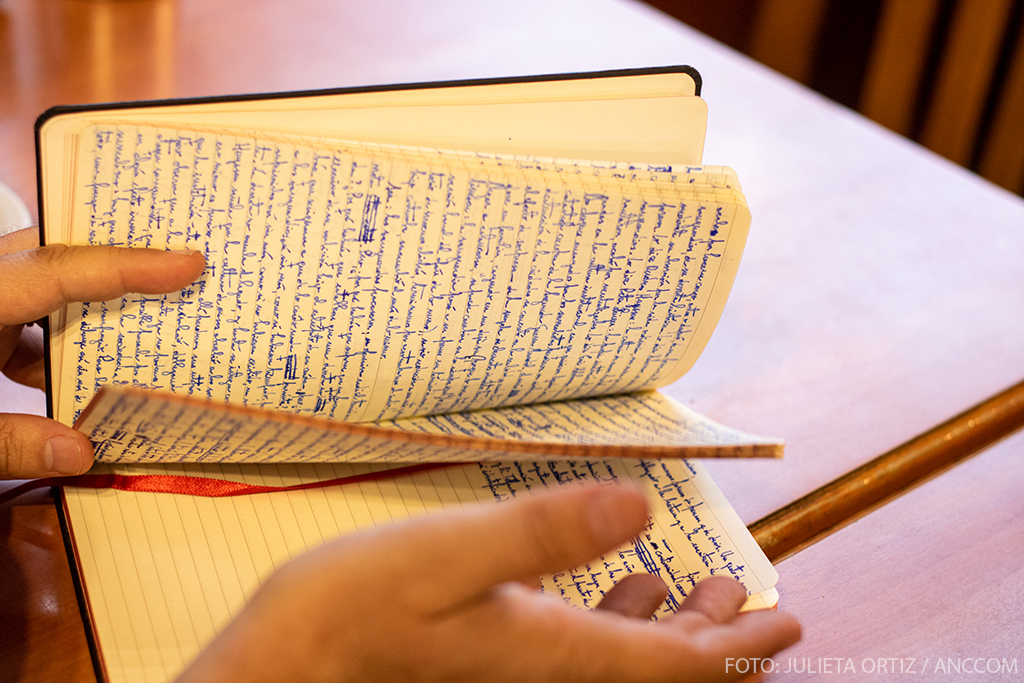

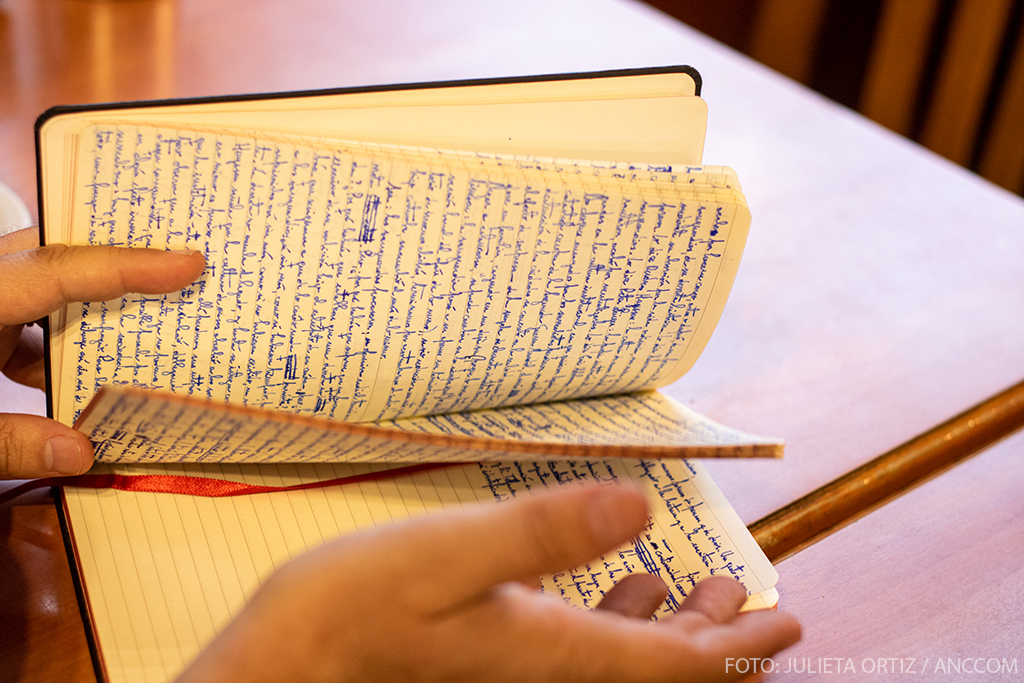

“El oficio de narrar es mejor que muchas de las cosas que escribí. Da un tono más poético porque es literatura de shock, una cosa que yo habitualmente no hago. Estaba atravesando una crisis de pareja que terminó en separación hace como ya dos años. No hago catarsis, no hago autoayuda. El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas. Pero tiene un material subjetivo que muy pocos de mis otros textos tienen. Viene acompañado con unos dibujos alucinantes de Apo. Era la única forma de que ese libro funcionara, sino no es un libro, es un cuento largo. Debía tener esta forma-objeto. Sentí como casi nunca en mi vida que esa separación era un evento de lo privado, así que empecé a escribir como un diario de crisis para mí mismo. Llené dos o tres cuadernos, releí y encontré material narrativo. Seleccioné de ese torrente una serie de entradas que me permitían contar vagamente la historia de una desintegración de pareja que ya no era la mía, sino la de alguien más con reflexiones sobre el oficio, destilar las cositas que aprendí de este trabajo. Por eso lo quise publicar por separado.

«El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas», dice Ferrari.

En tus otras obras está mucho más oculta la cotidianeidad…

Es una instancia que no creo que se vaya a repetir. Estoy alejado del realismo minimalista. Este texto es como una última aproximación. A mí para contar lo que tengo ganas de contar no me sirve.

El género negro parece el que mejor te calza para contar lo que querés. ¿Lo elegiste o te llegó?

Las dos cosas. La mejor respuesta para retratar una sociedad criminal es hablando de los crímenes. Retratás una red de trata y así también el trabajo alienado en su peor versión. Retratás el narco (mis amigos mexicanos lo hacen mucho) y en realidad estás retratando el capitalismo posfordista. Pero la razón central porque llegué al género negro es porque me parece muy interesante de leer y muy interesante de escribir. En algún momento se me agotaron las formas de contar las cosas que yo quería contar del sistema o las hipótesis políticas que me interesaban contar y me moví a ese género.

Si no te quedabas en lo ensayístico.

Y la política se va conmigo a cualquier lado que vaya. Porque es un interés que ocupa un montón de horas de mi vida desde hace treinta años. A mí lo que me interesa es contar las mejores historias posibles. Divertirme escribiéndolas y averiguar si a mí me divertirían como lector. Los intereses más profundos que yo tengo están ahí.

¿Y cuáles son esos intereses?

En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad alrededor de lo colectivo, como uno se construye con los otros, la amistad como tabla de salvación al marasmo de una sociedad en retroceso. Porque son preocupaciones centrales de mi vida y cuelan en lo que escribís.

«En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad en lo colectivo».

En la ciencia ficción estadounidense del siglo XX había un gran temor al avance de la tecnología mientras que la ciencia ficción soviética y el movimiento beatnik más bien la abrazaba como una gran esperanza. ¿El género es determinante para contar lo que te interesa?

La hipótesis del gran capitalismo es que la tecnología va a remplazar al ser humano en el trabajo y dejarte en la miseria. Porque tu laburo es el de la máquina. La hipótesis de la utopía comunista es que la máquina va a reemplazar el trabajo para que vos puedas vivir una vida plena. Con el género negro pasa eso desde muy temprano. (Dashiell) Hammet es programático en eso. En Black Mask son programáticos de eso. “Queremos contar esto como nos parece que es la forma de contar este momento del capital”. El tema es que ese momento del capital pasó y el género fue mutando para sobrevivir. Para eso se fue poniendo cada vez más y más plebeyo. Más permeable. Más poroso. Las últimas mejores novelas policiales que leí no son novelas policiales. La mejor es La ciudad y la ciudad, de China Miévile, un autor inglés que recomiendo enfáticamente. Y es una novela de ciencia ficción. Porque de hecho las mejores novelas de ciencia ficción son novelas de género negro.

Lo que pasa con el cyberpunk

Nigromante es una novela policial. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una novela policial. La saga de (Donald) Harrison, Luz y Nuevo Swing son novelas de género negro. Y el género negro está haciendo el mismo recorrido. Todos nosotros no es solo una novela de género negro. Nos venimos olvidando los apellidos de las cosas. Entonces decimos “géneros” y no decimos “géneros populares”, que es el nombre completo. Y los géneros populares, por definición, son bastardos. Son plebeyos. Mixturados, racialmente impuros. Porque es lo interesante. Sino es un bodrio. Los cruces entre el jazz y el rock, son géneros populares. Donde cristaliza y se transforma en una cosa única es un bodrio

De otra forma no llega, no permea.

Deja de respirar.

Hace unos años te catalogaban como un escritor “proletario” que trabajaba limpiando los baños del subte. ¿Se impuso la literatura sobre ese personaje?

El plan que yo tenía en relación a los peligros del personaje se fue cumpliendo. Nunca más di la nota del mameluco. Nunca más me lo puse. Dejó de estar en la portada de mis libros.

Además el subte es un espacio bastante afín a la política. Está la revista El Andén, la Radio del subte…

Los compañeros construyeron un sindicato distinto. Anacrónico. Más parecido a las viejas organizaciones obreras. Es un centro cultural, el lugar donde te juntás con amigos, donde vas a llorar cuando tenés un problema. Y donde prefigurás y peleás la paritaria de todos los años. El sindicato me permite esto. El laburo en el subte tiene la ventaja de no ser tan largo en horas. Permite ordenar tu vida, los horarios para poder hacerlo. “El escritor del subte” no lo fui a buscar. Sucedió.

Sos escritor, fuiste a laburar al subte y alguien vendió una nota a un medio sobre eso.

Estuvo bien que yo lo haya aprovechado y está bien salir de ahí ni bien uno puede. Ahora mi libro está por salir en Estados Unidos. Si tengo que jugarles el personaje lo voy a hacer otra vez. Porque sé para qué sirve y sé cuándo puedo salir de ahí. Hay un ámbito comercial con el que hay que laburar. También depende de cómo le vaya al libro. Si tiene un arranque espectacular sin necesidad de “hacerles el obrero”, excelente. Acá no lo hago más.

El mercado editorial argentino se sigue rigiendo por esas cosas.

Un montón. Una compañera que coló en el movimiento feminista se comió una bronca porque tiene varios hijos. Y se monta ella un personaje alrededor de eso. La novela de la piba se defiende sola. Sin embargo no usar eso es una estupidez. Pero es un oficio. Un trabajo. Hay unas herramientas que aprender, una serie de convenciones que hay que respetar o dejar de respetar. Y es un trabajo hermoso, además. Si uno no lo toma como un trabajo le está bajando el precio. El problema es que en este sistema de mierda el trabajo tiene muy mala prensa. Porque estamos pensando en el trabajo alienado, el que no es tuyo. Yo estoy adentro de mis textos y lo sabemos todos. Siendo un autor de mi tamaño es muy difícil estar tranquilo y decir “la literatura va a pagar esta parte y el trabajo asalariado va a pagar esta otra”. Yo acabo de armar un taller desdoblado en dos días. Sábado y miércoles. Cuatro y cinco participantes. Esos talleres me pagan el alquiler. Pero si alguien tiene la receta para vender 15 mil ejemplares, le digo que la ponga en práctica. Si fuera re fácil vender algo usando el tema del momento, yo lo haría. Lo firmaría con el nombre de otro y no me empaño el nombre. No es tan fácil escribir un éxito. Pero hay que salir a tiempo del personaje. Si no, corrés el riesgo de que el personaje te coma. A mí me tienen que importar los libros que se vendan únicamente en el sentido en que me ayudan a pagar el alquiler. Después me interesan que los textos sean leídos. Pero la literatura está en otro lado. Está en el encuentro con los lectores. Si son un montón es mejor porque rebota más, el eco es más grande, lo que vuelve es más fuerte y te acomoda mejor. Pero los términos del mercado y los términos de la literatura son diferentes. Están en otro lugar. Nos tendría que importar menos.

Feb 13, 2020 | Culturas, Entrevistas, Novedades

En Confesión, su próximo libro, una niña se enamora de un Videla adolescente.

Martín Kohan es uno de los escritores argentinos más vigentes y activos. Docente, escritor, ensayista y crítico literario, entendió a los doce años que no tendría futuro como arquero porque era, en sus palabras, “bajito y enclenque”: “Tuve una segunda oportunidad en la cancha de fútbol cinco”, dice mientras se acomoda los anteojos con el meñique y el pulgar en un gesto que va a repetir durante toda la charla. Avisa que va a gesticular mucho con las manos. Que habla muy rápido y se va por las ramas. Que no le gustan los cafés literarios y que prefiere ir a leer en lugares como La Orquídea, donde se encuentra ahora. En más de una hora de conversación, habla sobre la figuración del escritor, el Plan Nacional de Lecturas 2020, los dos nuevos libros que publicará este año y de cómo Twitter puede ser un terreno de controversia más fértil que dañino.

Este año publicás dos libros: Confesión y Me acuerdo.

Me acuerdo es un formato de escritura que inventó un escritor norteamericano llamado Joe Brainard. Yo leí primero el de un escritor francés, Georges Pérec, que hizo su propio Me acuerdo a partir del de Brainard. Y a mí no me gusta la escritura autobiográfica.

Solés crear protagónicos muy distintos a vos.

Y narradores que no me expresan. No me atrae ni expresarme ni narrarme. La ideología que yo tengo, está. Pero no hay alguien que expresamente la toma y la enuncia. A mí narrar cosas que me han pasado es lo que menos me interesa. El formato de Me acuerdo es distinto. Tiene que ver con hacer listas. El Me acuerdo es una lista de recuerdos. Es algo tan abierto… ni siquiera como la memoria, que te da otra articulación, una selección. Tampoco es narrativo. Eso fue muy estimulante. Hay cosas mías, pero solo enumera cosas que siguen el orden del recuerdo, que es arbitrario. Respeté el orden en que los recuerdos fueron apareciendo. La memoria social selecciona lo relevante. El listado de recuerdos no tiene un criterio de relevancia. Algunas cosas son importantes para mí y para nadie más, otras para nadie. Otras para todos.

¿Y en cuanto a Confesión?

Difícil de explicar: la novela tiene tres partes. En la primera y en la última hay confesiones. Hay una chica de 12 años en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que es Mercedes. Lo que aparece en la novela es su despertar erótico, que es ambiguo porque la edad es ambigua. Y hay un vecino que ella ve pasar por la puerta de su casa. Ese vecino que pasa es Videla, que era de Mercedes. Y que tiene en ese momento 16. Después hay varias capas. Si le dieras la palabra a la niña sería una cosa, pero el que narra es el nieto de ella, que narra lo que la abuela recuerda. Eso me permitió jugar con lo que la chica advierte y no advierte que le pasa, lo que la adulta ya grande advierte y no advierte que le pasaba y el narrador, que es el nieto. Ni la mujer adulta explica lo que pasaba del todo, ni el narrador lo explica del todo. En el medio se narra un atentado que hubo contra Videla en el 77’, una bomba puesta bajo la pista del aeropuerto. Y en la tercera parte hay otra confesión.

Me acuerdo, el otro texto que Kohan lanzará este año, se basa en una lista de hechos que recordó de su vida.

Dijiste una vez que te descubriste escritor. Que estabas más ligado al acto de escribir que al de ser uno.

Lo decía en función de los que piensan en una fantasía de infancia: “¿Cuándo decidiste o te propusiste ser escritor?” Y yo creo que nunca. Y por contraste escucho muchas veces a quienes dicen: “Yo de chico lo veía a Cortázar, de chico fui a la Feria del Libro y pensé qué lindo sería estar ahí”. Ese deseo no lo tuve jamás. Me refiero a una cierta identidad social. La condición de escritor no me atrajo nunca. A cambio, desde muy chico, escribir me gustaba muchísimo. Y en sexto grado algo que yo había escrito circuló entre mis compañeros y la situación de que me leyeran se me grabó. De alguna forma mi impulso sigue siendo que escribir me apasiona, y no todo lo que se juega en el orden de la figuración social del escritor.

¿Qué problema hay con esa figuración social?

La encuentro contradictoria. Me llama la atención la fascinación por los escritores. Por verlos, por fotografiarlos, escucharlos hablar, por su nombre. En las ferias del libro se nota muy claramente cuándo ese vínculo con los escritores tiene su articulación con la lectura y cuándo en cambio ocupa el lugar de la lectura. Que es cumplir con el ritual de un capital cultural adquirido por alguien a quien la literatura no lo entusiasma. Muchas veces eso se ve compensado o hasta reemplazado con ir a la Feria del Libro. Escuchar charlas, actividades que cubren esa zona de capital cultural de quien necesita sentir que tiene cultura literaria. A mí esos espacios me interesan y participo de ellos porque los concibo como espacios de intercambio literario. Discutir sobre literatura me gusta. Pero no los pienso como espacios de figuración.

El caso de Borges es paradigmático: el lugar social de los escritores puede ser más fuerte que el de la literatura. Borges era más conocido y admirado que leído. Y cuando era deplorado por razones políticas, solo se ponía en cuestión el carácter ideológico de su literatura: se suponía que era elitista. Así y todo no de lo desconsideraba literariamente. Había una combinación de admirar al escritor y desconocer su obra. “Borges: un genio”. Cuando era chico había un programa llamado “Grandes valores del tango”. Era bastante decadente, como el tango de ese momento. Conducía Silvio Soldán. Borges fue a ese programa y en mi casa lo vieron como un momento de repunte cultural: estaba Borges. Pero si eso no traspasa, no contacta con la lectura de los libros de Borges, no significa demasiado.

Dialoga con la construcción de un ícono nacional y ya.

A veces una cosa va en contrapunto con la otra en lugar de reforzarla o incluirla: El ícono. A veces es el fetiche del escritor lo que se pone en juego. O el fetiche de ser escritor. Y de leer y escribir poco o nada.

«Me llama la atención la fascinación por los escritores. Por verlos, por fotografiarlos, por escucharlos», se sorprende,

Este año se retoma el Plan Nacional de Lecturas. En una edición participaste con “Muero contento”, un cuento sobre el sargento Cabral. Saltando ese fetichismo por el “haber leído” del que hablábamos, ¿qué considerás que podría ser útil para promover la lectura en este Plan Nacional?

Que los libros lleguen es una condición. No es suficiente, pero es necesario.

Primero lo material.

A mí me toca, por un laburo en FLACSO, ir a distintos lugares del país y ver cuáles son los distintos libros que hay en distintas ferias del libro. O cuales son los stands de las librerías o de la librería, porque a veces hay solo una en una ciudad donde de todos modos se hace una feria del libro. ¿Qué clase de feria del libro hay en una ciudad donde casi no hay libros? O llegan desactualizados, o solamente los del circuito más comercial. A veces llegan las novedades pero querés leer algo de hace cinco años y ya no está. Ni hablar de libros y autores que no son del circuito que mueven las grandes editoriales por su rendimiento económico. Más el precio del libro.

Un país como el nuestro es muy extenso y desigual geográfica y socialmente. Ahí tenemos un punto de partida indispensable: Si no hay libros no hay lectura posible. Y aunque las nuevas tecnologías abren otras posibilidades, tampoco esas tecnologías están al alcance de todo el mundo.

Reintegrar el Plan de Lecturas respecto de su desintegración o debilitamiento a manos de Macri me parece un paso a valorar enfáticamente. Que los libros lleguen y nadie los lea no prueba que el Plan de Lectura haya que desarticularlo, que es lo que hicieron. Ahora: no basta con que los libros estén ahí. Hay una serie de instancias que tocan a los docentes, críticos, bibliotecarios, todos aquellos que podemos y tenemos que estar involucrados en el estímulo, y en crear condiciones de posibilidad para la lectura. Que es algo muy accesible.

Algo que aúne lo logístico, lo pedagógico…

Es un hábito, una práctica. Y hay, producto de ciertas formas del prestigio social que la literatura tiene -prestigio fuerte y hueco a la vez- un efecto de inhibición. De nuevo la referencia es Borges. Bajo la formulación de la admiración, se constituye una suerte de tótem inalcanzable. En vez de ser un factor de atracción para la lectura, pasa a ser un factor de disuasión. Eso se puede extender a varios autores o a la literatura misma. “Es difícil, no voy a entender, me distraigo, no me concentro”. La tarea de revertir ese tipo de posiciones, de reconvertirlo en algo atractivo y estimulante, son los pasos siguientes a que los libros estén ahí.

Y la industria editorial, ¿cómo juega?

En términos generales, es difícil pensar que de no haber rédito económico podemos contar con la industria del libro. Las editoriales más chicas van a tener las limitaciones de sus propias posibilidades. Ahí es donde la función del Estado es crucial. Vos podés promover una feria del libro que no esté surtida solamente por los grandes sellos editoriales. Y eso en muchos casos se hace.

Muchos de los libros más interesantes de estos años han salido en sellos medianos o pequeños. Mucha parte de la porquería comercial se está publicando en editoriales grandes. Hay un margen de maniobra en escuelas, bibliotecas, festivales, ferias del libro. Pero en un país como el nuestro, las políticas de Estado son decisivas. Para el circuito comercial, cierto tipo de libros “no vale la pena” llevarlos a cierto tipo de lugares donde probablemente haya un lector o dos para esos libros. Y a mí esos dos lectores me interesan.

¿Creés que sea posible?

Las condiciones del gobierno de Macri me parecen difíciles de empeorar. En gobiernos democráticos, ¿podría haber algo culturalmente más empobrecedor que lo que ocurrió durante el macrismo? Que ganara Biondini, quizás. Pablo Avelluto es una persona muy capaz. Es alguien que viene de la industria del libro, que la conoce. Por lo tanto, es un cínico. Aunque él obviamente alega que no es así, y que las condiciones no habrían empeorado.

Otro debate: qué literatura forma parte de ese canon. Cómo se promueve, qué editoriales, de qué modo se eligen los autores. Pero ya es un debate al interior del campo literario, o de la discusión de una política cultural. Y cómo romper la distancia de la veneración. Tenés que quebrar primero ese fetiche del escritor y de la lectura. Porque todo fetiche pone una combinación de veneración con distancia. Así que necesitamos una literatura más concreta, sencilla, real, auténtica. Es raro que de todo lo que existe en la literatura que no te guste nada. Hay libros que son un embole. Reformulalo en estos términos: “Pasá a otro. Si a vos te gusta este tipo de serie, este tipo de música, este tipo de cine, es muy probable que te guste este tipo de literatura. Fijate, me parece que la vas a pasar bien”.

¿Y cómo reformulamos esto, por ejemplo, con Twitter?

Yo leo mucho Twitter. Y me parece que es una disputa que hay que dar. No creo que los 240 caracteres te obliguen a la formación de lo elemental, a la agresividad, la violencia, la tosquedad. Los que son violentos es porque son violentos. No le echen la culpa a Twitter. Hay aforismos que son inteligentísimos y el aforismo tiene el formato de un tweet. Hay tuiteros que plantean, que desarrollan y articulan sus ideas y hay intercambios que demuestran que no es el medio el que te condena a ser un violento o a ser un imbécil. Los violentos que asuman su violencia y los imbéciles que asuman su imbecilidad.

Muchas de las formas de expresión de las redes tienen una predisposición a la violencia, que es la impunidad del anonimato. Poder decirle cualquier ferocidad a otro. Ese otro se sabe quién es y el que enuncia no. Entonces estás en una posición de francotirador. Kennedy está ahí y vos sos nadie. Entonces el dispositivo puede atraer al cobarde. Lo podés humillar y agredir públicamente estando a salvo. Hay gente que no tiene ninguna dignidad.

Pero lejos de una condena en pleno, yo creo que hay que disputar ese espacio y esa tecnología. No estamos condenados a que sea solamente eso.