Jun 29, 2016 | Entrevistas

“Están teniendo un estado de ineptitud y de inmovilización tremendo. No están haciendo nada. No están previendo cosas que van a pasar”, se alarma Donato Spaccavento, actual presidente de la Fundación del Hospital Argerich, ex secretario de Salud porteña durante la jefatura de Gobierno de Aníbal Ibarra y actual conductor del programa Chequeo General que se emite los domingos por la tarde por Radio Del Plata. “Va a aumentar la mortalidad infantil -continúa, refiriéndose a la política del actual gobierno-, también la desnutrición, el dengue y las enfermedades infectocontagiosas”.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1980 –donde actualmente ejerce como docente de Farmacología–, Spaccavento es dueño de una extensa trayectoria en la gestión sanitaria. Entre otros cargos, fue Presidente del Consejo de Administración del Hospital Posadas, Gerente de Articulación de Sistemas de Salud de la Superintendencia de Servicio de Salud, Gerente de Prestaciones Médicas de la Administración de Programas Especiales y Director del Hospital Argerich. Además, estuvo a cargo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero.

Con una mirada crítica sobre la fragmentación del sistema de salud público y la injerencia de las empresas privadas en el sector, manifiesta su preocupación por los padecimientos de los sectores más vulnerables: “Ya hay más enfermos y víctimas por enfermedades porque no pueden pagar el gas, el agua, la electricidad, que son derechos humanos. Ningún ser humano puede vivir sin agua segura, sin electricidad”, explicó.

¿Cómo se ocupa el Estado de la salud pública?

El gobierno nacional, al despedir gente, está debilitando algunos programas, como el del dengue: despidió a los conductores de los trailers que hacían la fumigación interepidémica. Las autoridades demuestran una ineptitud y una inmovilización tremenda. No están haciendo nada. No están previendo. Van a pasar cosas terribles, aumentarán la mortalidad infantil, la desnutrición, el dengue, las enfermedades infectocontagiosas. Vamos a dejar de ser un país de transición epidemiológica debido a las políticas económicas y sociales del gobierno nacional que no están acompañadas por una prevención de la salud. Las políticas sociales y económicas que está implementando este gobierno ya han producido casi dos millones de pobres –1.700.000 según las fuentes–. Y la pobreza se asocia a la insalubridad, a la enfermedad.

¿Todo es responsabilidad de este gobierno?

«El gobierno anterior, en doce años, hizo cosas muy buenas, pero no hizo cosas que había que hacer que eran estratégicas.»

El gobierno nacional anterior, en doce años, hizo cosas muy buenas, pero no hizo cosas que había que hacer que eran estratégicas. Las cosas muy buenas son directas e indirectas. Entre las directas, creó el Instituto Nacional del Cáncer, el Plan de Vacunación, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el programa Remediar, el Plan Nacer y el Programa Materno Infantil. De las indirectas, la más importante -sin dudas- es la Asignación Universal por Hijo, que incidió sobre la salud de los argentinos y de los sectores más excluidos y más vulnerables. Por lo tanto, profundizó el concepto de factores determinantes de la salud: no la idea de que la salud es un problema físico únicamente, sino que estamos atravesados por factores ambientales, sociales, climáticos, psicológicos, espirituales, materiales, de todo tipo. Lo que no hizo ese gobierno fue profundizar una transformación en salud. No unificó, sino que fragmentó más. Les dio a los gobernadores el manejo presupuestario de la salud. Las provincias se fortalecieron en un pseudofederalismo sanitario que, en realidad, usaba la plata de la salud para pagar los sueldos. Así es como los hospitales provinciales son calamitosos en todas las regiones. Estuve un año y medio como Ministro de Salud en la provincia de Santiago del Estero. Dábamos el presupuesto para construir un centro de salud y hacíamos un concurso ad hoc en ese mismo lugar para un médico y un enfermero de la zona. Instalamos un dispositivo sanitario para que la gente entrara en la red, en el sistema sanitario: vinieron cinco mil personas a atenderse que nunca lo habían hecho en ningún lado. Yo me quedaba dos días durmiendo en el tráiler con 50 profesionales. Pero este tipo de actividades que promueven la inclusión de los más vulnerables no se dan en todas las provincias, porque depende de cada gobernador. Nosotros fuimos parte de una intervención federal, a mí me mandó Néstor Kirchner porque Santiago del Estero era un desastre. En la ciudad de Buenos Aires no se hace eso. Acá los centros de salud funcionan como hospitales periféricos, de mala atención, con pocos recursos. No hacen promoción de la salud.

¿Afecta la suba en la tarifa de los servicios a la salud de la población?

Ya hay más enfermos y víctimas por enfermedades porque no pueden pagar el gas, el agua, la electricidad, que son derechos humanos. Nadie puede vivir sin agua segura. La electricidad afecta por dos cosas: por la cadena de frío en los alimentos y por la temperatura ambiental. La hipotermia y el frío producen enfermedades de por sí, y en esta época del año, con un invierno que se adelantó, predisponen a enfermedades virales. Las bajas temperaturas permiten dos cosas: por un lado que los virus de la gripe y del resfrío funcionen mejor; por otro lado, el sistema inmune funciona bien a 37 grados, y cuando hay frío, y uno no puede calentar el cuerpo, esa temperatura baja y afecta al sistema inmunológico. Por esos motivos uno tiene más tendencia a enfermarse en invierno. En las guardias, según los datos que tengo de observación y comentarios de colegas, hay mucha más demanda este año que otros. El frío también aumenta la incidencia de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, artritis, dolores articulares, y cambia el estado de ánimo, entre otras cosas. Todo eso se va a incrementar en la medida que la gente no pueda calefaccionar sus lugares de vida. El aumento de tarifas, el incremento de precios, la situación económica y social, el aumento de pobres, produce también cambios emocionales. Se dice que hay muchas más consultas por depresión a causa de la situación económica. En Chequeo General hablamos con psicólogos que nos dijeron que aumentaron muchísimo, este año, las consultas. Se deben a la incertidumbre, la falta de trabajo y la necesidad de estar cuidándote en todo, cuando veníamos acostumbrados a vivir más dignamente.

¿Qué caracteriza el sistema público de salud de nuestro país?

Yo creo que tiene una base ideológica muy buena, que fue la del sistema nacional de salud de Ramón Carrillo, que era un sistema único, de cobertura universal, donde la salud a partir de la Constitución de 1949 se consideró un bien esencial y un derecho humano. Garantizó y generó los cimientos para que cualquier persona se pueda atender gratis, tenga la cobertura que tenga. Esto fue hasta 1955, ya que a partir de la Revolución Libertadora el sistema, poco a poco, se fue desmembrando, se lo fue destruyendo y saboteando en función de la transferencia del dinero al sector privado. Entonces fueron surgiendo las obras sociales, que se legalizaron a partir del año 60, a través de un acuerdo entre (Augusto Timoteo) Vandor y (Juan Carlos) Onganía. Vandor era un traidor del movimiento obrero que negoció con Onganía su continuidad a cambio de crear una ley para las obras sociales. Esa es la ley 23.660 que institucionaliza las obras sociales sindicales y la 23.661 que institucionaliza el PAMI como una obra social.

¿Y eso es lo que se mantiene hasta hoy?

Lo que pasa desde los años setenta hasta ahora –con un pico en los años noventa– es la fragmentación del sistema de salud. En los setenta, en todo el mundo hacen crisis los Estados de bienestar, se empieza a justificar la privatización, la transferencia de fondos del sector público al privado. Acá ya no hay un solo sistema de salud pública, sino que hay distintos subsistemas. Uno es el público, que se divide en nacional, provincial y municipal. Otro es el de la seguridad social: las obras sociales provinciales, las sindicales, y el PAMI. Y por último está el privado, que son las empresas de medicina privada y los distintos dispositivos sanitarios que son tercerizados por las obras sociales sindicales y provinciales. Hoy lo que tenemos es una fragmentación de los subsistemas donde hay un gasto desorbitante, desmadrado –que ocupa más del 10% del PBI–, y no poseemos los indicadores sanitarios que tendríamos que tener con ese nivel de inversión. Porque la gente gasta dinero teniendo una obra social pero va a un hospital público. O sea que hace doble gasto: pone plata en la obra social, pero no la usa. Si hubiera un solo sistema, donde se articularan las obras sociales y el sistema público -no solo en el financiamiento sino en la prestación de servicio-, esto no sucedería. La falta de unificación permite la tercerización al privado del subsector público. Hay áreas de la atención de salud del sector público que están privatizadas: resonancia magnética, algunos laboratorios, imágene, por ejemplo. El resonador magnético del Hospital Fernández y el del Hospital de Niños son privados. Así disminuye el poder de regulación del Estado, y el poder de accesibilidad de la gente a la salud, porque las reglas de juego las maneja el mercado, aun en un hospital.

«Las vacunas faltan porque calcularon mal. Hay muchos casos. El nivel de ineptitud que tiene Cambiemos es alto. Van a chocar la calesita, esta gente no sabe gobernar.»

¿Cuál es la importancia de la prevención y promoción de la salud?

La prevención primaria, que es la vacunación, es muy importante y está siendo sostenida por el gobierno actual, que por el momento mantiene lo muy bueno que hizo el anterior gobierno: el plan vacunatorio y las vacunas que incorporó gratis. Después está la prevención secundaria, que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La promoción de salud debe darse a partir de políticas que tienen que ver con hábitos saludables, con vida sana y con medidas higiénico dietéticas: el estilo de vida, los hábitos, evitar el sedentarismo y el tabaco, etcétera. Eso es promover la calidad de vida, porque el impacto que tiene no es en el momento, sino que es a mediano y largo plazo. La prevención de enfermedades se hace con vacunas y también se hace atacando los factores determinantes: económicos, culturales, educativos, laborales, ambientales. Pero para que eso se logre efectivamente, no se puede hacer de arriba para abajo, se tiene que hacer de abajo para arriba. O sea que un gobierno debe generar las condiciones necesarias de democracia en la sociedad civil para que se pueda organizar y exigir a los mandatarios sus necesidades: agua potable, alcantarilla, el sistema de cloacas, de luz, electricidad, gas.

¿Cuál es la política del gobierno actual respecto a esto?

Eso, este gobierno no lo hace. Están pensando es armar un seguro privado de salud, que la obra social y el sistema público sean un solo paquete. Ese es el modelo que están fomentando. Los sanatorios privados como el Colegiales, el Franchín, el Finochietto, o están asociados a obras sociales o están asociados a empresas de medicina prepagas. Si se pretende articular el sistema público con el de la seguridad social, hay que ver de qué forma se limita la transferencia al privado. El Estado, en vez de pagarle a los hospitales públicos, le pagaría a la obra social y al privado y desfinanciaría a los hospitales. Cuando los sistemas liberales como este, como pasó en el 2001, se caen –porque se caen indefectiblemente–, los hospitales desfinanciados no pueden aceptar ni dar la cobertura necesaria a toda la población que perdió el trabajo y que entonces no tiene más obra social, o que bajó su ingreso y por lo tanto no tiene más la prepaga, y tiene que ir al hospital. Esas personas se van a encontrar con un hospital desfinanciado, sin recursos humanos y físicos, sin tecnología… Por otro lado, ningún sector privado invierte en promoción de salud y en prevención de enfermedades, porque la prestación con la que más puede recaudar es con la enfermedad. Lucran con la enfermedad, no con la salud. Otro tema grave es que las obras sociales sindicales y las provinciales no tienen políticas de prevención, ni de promoción de salud. Es interesante ver de qué se enferman las personas con un trabajo en especial. Los taxistas son sedentarios, comen basura, tienen un nivel de contaminación acústica terrible, un alto nivel de estrés, muchos son tabaquistas. Tienen todos los factores de riesgo para el infarto. ¿La obra social hace algo? No. Las obras sociales tienen falencias muy graves, a pesar del avance que se logró a partir de la Ley de Regulación de Obras Sociales y Prepagas del anterior gobierno. Entre otras cosas, establecía que te podías afiliar a una obra social o una prepaga estando enfermo, a cualquier edad. Lo que no hacía la ley era evitar que la gente de las obras sociales con mejores sueldos rompiera el sistema solidario que las rige.

¿En qué se basa ese sistema?

Se basa en que todos ponen en un pozo y tanto el de mayor como el de menor sueldo de ese sindicato son atendidos de la misma forma. A partir de los noventa, con Domingo Cavallo, eso se rompió. Permitieron a las prepagas asociarse a las obras sociales y captaron a los tipos de más sueldo de las obras sociales que decían: “Bueno, en vez de atenderme en el mismo lugar que un morocho, me voy a Swiss Medical”. Entonces, pagando 200 pesos más de lo que paga por ley, tiene un plan en Swiss Medical. Eso hizo que las obras sociales perdieran el aporte de la gente de más sueldo, lo cual hace que el nivel de cobertura -al tener menos plata y menos recaudación- sea menor. Entonces cubren menos de lo que tendrían que cubrir. El PMO (Programa Médico Obligatorio) atiende a las enfermedades básicas y lo tienen que cumplir todas las prepagas y las obras sociales. Pero hay otras enfermedades que no están incluidas. Entonces ahí el Estado le reintegra lo que gasta la obra social o la prepaga en eso. Las empresas de salud privadas son cazadores en el zoológico. Ganan cuando la gente está sana y cuando la gente está enferma ponen todas las trabas para atenderla. Así cualquiera hace negocios.

¿Cuál es la mejor manera de prevenir el dengue?

La educación. El dengue es una enfermedad claramente social, por el hábitat del mosquito. Una cosa es el momento epidémico y otra son los estados o tiempos interepidémicos, donde lo importante es la educación. La fumigación tiene poco efecto, y en algunas zonas de Latinoamérica –acá no– se utilizan químicos que producen efectos teratogénicos. La fumigación hay que hacerla con mucha inteligencia, entre una epidemia y otra. Pero lo más importante es el nivel de conciencia. Lamento mucho que no haya campañas de educación. Una cosa es informar y otra es educar para cambiar una actitud física y de costumbre. Al informar todo el mundo sabe que hay dengue, pero nadie saca el agua de los cacharros. Para educar tiene que haber un proceso de ida y vuelta entre el educador y el educando. Y acá no hay porque este gobierno no genera participación social. A los clubes de barrio, por ejemplo, en vez de cortarles la luz o el gas como están haciendo, se los podría aprovechar para convocar a la gente para que opine, debata, se comprometa. Pero eso no sucede.

Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes son las provincias que más casos tienen. Pero los huevos de mosquito resisten al frío mucho más de lo que antes se pensaba, o sea que puede existir hasta en la Patagonia. Puede haber dengue en invierno.

¿Cuál es la situación respecto a la gripe A? ¿Qué sectores se ven más afectados?

Los sectores más afectados son los pobres, sin lugar a dudas. Pueden ser todos los afectados, pero ellos son los que menos proteínas tienen. Hay una relación directa entre el estado nutricional y las enfermedades infectocontagiosas. El sistema inmune son proteínas, por lo tanto si una persona está mal alimentada, sin una buena dieta equilibrada de vitaminas y proteínas, es más susceptible a enfermedades. La situación actual respecto a la gripe A es grave, es mucho mayor que otros años. Hasta el 2009 había dos gripes: la gripe estacional, y la A que ingresó a la Argentina desde México. Ese año hubo una gran epidemia, con 27.000 infectados, lo cual produjo que en este momento la gripe A sea considerada la estacional: ya no es más una epidemia, una rareza. Las gripes son graves cuando hay factores de riesgo. De lo contrario, es una gripe común. Los que tienen factores de riesgo son los desnutridos, los que tienen enfermedades crónicas, los bebes entre 6 meses y 2 años, los mayores adultos y la gente que trabaja en el sistema público. Este año se dieron más casos que el anterior: el invierno se adelantó y no se vacunó a la gente lo suficiente. A esto se sumó el cambio de gobierno, y encima de otro partido. O sea que se tardó más en organizar todo. Además, el sistema inmunitario baja por razones de desnutrición y depresión, factores que se incrementaron en los últimos meses.

¿A qué se debe la escasez de vacunas para prevenirla?

Las vacunas faltan porque calcularon mal. Hay muchos casos. El nivel de ineptitud que tiene Cambiemos es alto. Van a chocar la calesita, esta gente no sabe gobernar. Creen que gobernar un ministerio es gestionar una empresa y están equivocados. No es que falten vacunas por falta de inversión, porque no quieran gastar en eso. Es porque son ineptos.

Actualización 28/06/2016

Jun 1, 2016 | destacadas

El 27 de mayo de 1977 a Daniel Mercogliano le sirvieron doble ración de comida. La noche anterior no había recibido nada, no alcanzaba para todos. “Ayer eran 200, hoy no son más de 120”, le dijo el compañero sometido a trabajo esclavo que se encargaba de repartir alimentos. Ese día, alrededor de ochenta personas fueron puestas en fila y “trasladadas” del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Sabemos lo que el eufemismo “traslado” significó en la dictadura cívico-militar argentina. Este 27 de mayo, treinta y nueve años después, son otros los detenidos, esta vez con todos los derechos y garantías que los militares negaron a los 30 mil detenidos desaparecidos: 17 represores fueron sentenciados por el Plan Cóndor, una asociación ilícita formada a fines de 1975 entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. Aquellos que secuestraron, detuvieron, torturaron, y desaparecieron a cientos de personas en la clandestinidad, son hoy los que legalmente están siendo juzgados y sentenciados a prisión.

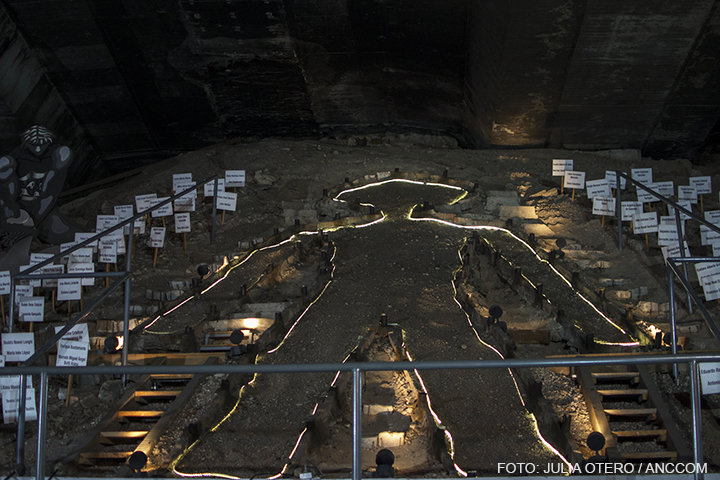

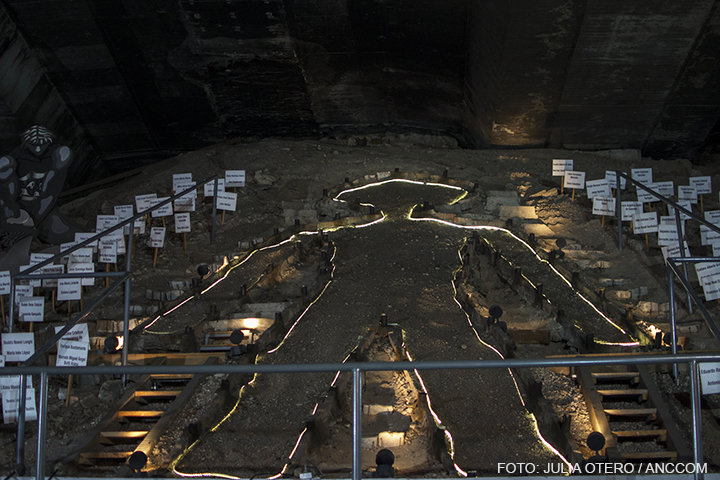

Las antorchas de la silueta que recuerda a los más de 1500 detenidos-desaparecidos que pasaron por “Club Atlético” en la dictadura militar fueron encendidas el pasado viernes, en un acto homenaje por el traslado masivo que tuvo lugar ese mismo día hace 39 años, fecha que pudo ser precisada gracias al testimonio de Daniel Mercogliano, ex detenido de ese centro clandestino. “Yo quiero hablar sobre el compañero Alberto Tomás Aguirre, un muchacho de 27 años, casado, albañil, correntino, militante de la Juventud Peronista, con tres hijos. Fue mi compañero de celda. Él fue secuestrado el día 22 y yo el día 19”, inició el relato Mercogliano. Y continuó, pese al temblor en su voz: “El 27 de mayo por la mañana nombraron celda por celda a cada uno de los que iban a ser trasladados en ese momento. Lo llamaron a mi compañero y yo en ese momento me alegré y hasta lo envidié. Fueron puestos en una fila, tomados todos por los hombros, y en trencito fueron llevados hasta un pasillo interno. Los represores les dijeron que iban a ser trasladados a una granja de recuperación en el sur y que iban a ser transportados en avión. Y que, para evitar inconvenientes, les iban a dar un tranquilizante. Alcanzaron una guitarra, pusieron música, y los obligaron a cantar y a bailar. Al poco tiempo el bullicio fue desapareciendo. Y no se escuchó más nada”.

El “Club Atlético” funcionó como centro de detención, tortura y exterminio entre febrero y diciembre de 1977 en el sótano de la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal, un edificio de tres pisos ubicado en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. A finales de 1978 fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Los detenidos-desaparecidos que aún seguían allí fueron trasladados a «El Banco», otro centro situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, y luego a “Olimpo”, en Floresta. El 20 de septiembre de este año comenzará la tercera etapa del juicio a ese circuito represivo: Atlético-Banco-Olimpo.

El 27 de mayo se realizó un acto homenaje en conmemoración por los 39 años del traslado de aproximadamente 80 personas desde el ex centro clandestino de detención El Atlético. Se cree fueron victimas de los «vuelos de la muerte».

Gracias al reconocimiento que hicieron los sobrevivientes de su lugar de cautiverio, y al acompañamiento de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, a partir de 2002 el Gobierno de la Ciudad inició las obras de excavación y rescate arqueológico. “Seguimos trabajando todos los días para encontrar más certezas y verdades. Aún queda mucho que descubrir del Atlético, con más del 90 por ciento de su superficie aún sin excavar. La recuperación de la arquitectura y los objetos que acá se hallaban enterrados sirven como prueba en los juicios a los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante”, dijo la arqueóloga Laura Duguine.

El acto homenaje fue organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético y por el Espacio para la Memoria de este ex centro clandestino. Osvaldo Barros, ex detenido, explicó: “Los traslados hacia una granja en el sur fue el eufemismo utilizado para no tener oposición entre los secuestrados. Así sentíamos irse a los compañeros entre risas, llantos y el ruido de los grilletes”. Respecto a la conmemoración, Susana Mitre, del Área de Transmisión de la Memoria, dijo: “Este acto es muy particular porque es la primera vez que hacemos un homenaje a un traslado. Cada uno de los aspectos que vamos conociendo va saldando un trauma vivido en nuestra sociedad, que fue nada más y nada menos que un genocidio. Ese es el valor que tiene, la reparación personal de los individuos, pero también una reparación social”. Para Daniel Mercogliano, dar el testimonio que permitió conocer la fecha exacta del suceso es una manera de luchar contra el olvido: “Las mil doscientas o mil quinientas personas que han muerto acá no pueden ser olvidadas, para que la historia no se repita, para que queden vestigios de ellos de su paso por la tierra”, dijo.

“¿Por qué hablar de un traslado en particular cuando hubo más de una docena en general? ¿Por qué mencionar a un secuestrado cuando hubo más de mil?”, preguntó Laura Duguine refiriéndose al Atlético. Y respondió: “Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas. No sabemos el total de los traslados, las fechas en que acontecieron, y el total de la identidad de sus víctimas, pero sí sabemos que un día como hoy hace 39 años hubo un traslado masivo en el que junto a muchos otros estaba Alberto Tomas Aguirre. Esa es una pieza del rompecabezas que sí tenemos”.

Y son esos “pedazos de historia” los que permiten ir aportando pruebas a los juicios que a partir de 2003 vienen llevándose a cabo. Respecto al contexto actual del país, el ex-detenido Osvaldo Barros enfatizó: “Hoy, que corren peligro los avances logrados en la lucha contra la impunidad, que se pretende el olvido y la reconciliación, redoblamos nuestros reclamos de justicia por nuestros compañeros, saber su destino, dónde están, quiénes fueron los responsables. Exigimos la continuidad de los juicios. Seguimos reclamando reclusión perpetua, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Seguimos gritando: no habrá olvido, no habrá perdón, no habrá reconciliación”.

«Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas», afirmó Laura Duguine.

Sentencia Plan Cóndor

Este viernes 27 de mayo, mientras Daniel Mercogliano se preparaba para detallar el traslado que había tenido lugar en el sótano de Paseo Colón años atrás, una sala llena en Comodoro Py escuchaba la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Si bien en total eran 32 los acusados en un inicio, solo se juzgó a 17 ex militares, 16 argentinos y 1 uruguayo, debido a que algunos murieron –entre ellos Jorge Rafael Videla– y otros fueron separados del juicio por razones de salud.

El tribunal integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), estableció para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci 25 años de prisión. Además, fijó para Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, 20 años de cárcel. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos, y el resto fue condenado a penas que varían entre 8 y 20 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de agosto.

Una de las particularidades de este juicio fue que se probaron no solo los crímenes de lesa humanidad, sino la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil –con conocimiento y control de Estados Unidos– para reprimir y eliminar a aquellos que consideraron “peligrosos”. Entre los escritos que sirvieron de prueba judicial –documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Archivo del terror” de Paraguay, y algunos expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros– fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El Plan Cóndor consistió, en una primera etapa, en la creación de una base de datos sobre los posibles enemigos políticos; una segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y eliminando a estos opositores a nivel regional; y una tercera, fuera de la región, para encontrar y asesinar a aquellos que consideraban “peligrosos” y que se hallaban en otros países.

Antorchas por la Memoria

Con las antorchas de la silueta del Atlético aún prendidas y la conmoción por el acto recién finalizado, Daniel Mercogliano habló sobre la coincidencia de fechas del aniversario el traslado y la sentencia del Plan Cóndor: “Hay algo que es cierto: esto no puede ser nunca más. Por nosotros no puede ser nunca más. Pero también me indigna que si bien los represores han sido unos grandes hijos de puta, y son responsables de todo lo que pasó, hoy sean los únicos que están en el banquillo de los acusados. Los que realmente se beneficiaron de todo esto no dan la cara. No puede haber más un hijo de puta que disponga de otro, en ningún sentido”.

Actualizado 31/05/2016

May 26, 2016 | inicio

El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.

En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.

La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.

Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.

Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.

“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.

Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.

El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.

La lucha recién comienza

Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.

“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.

Actualizado 26/05/2016

May 10, 2016 | inicio

La lucha por el boleto estudiantil gratuito nunca dejó de estar presente. Aquello que comenzó en la década del setenta, hoy volvió al centro de la escena. Luego del aumento de las tarifas de transporte –100 por ciento en colectivos y trenes, y, en breve, el 60 por ciento en subtes– dictaminado por el gobierno nacional, cinco proyectos fueron presentados para retomar el tema. El “Boleto Educativo Gratuito” de Patricio del Corro y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda); el “Boleto Educativo” de Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria); el “Boleto Estudiantil” de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); el “Boleto Estudiantil Metropolitano” de Juan Francisco Nosiglia (Suma +); y el “Boleto Educativo Gratuito” de Graciela Ocaña (Confianza Pública), solo para el transporte de pasajeros de corta distancia.

Los cinco proyectos coinciden en que el boleto estudiantil es indispensable para fortalecer el derecho a la educación y profundizar el carácter inclusivo de la educación pública. Sin embargo, las diferencias aparecen a la hora de determinar si el boleto deberá ser gratuito o una tarifa social; si beneficiará únicamente a la educación pública o, también, a la privada; quién será el encargado de financiar el boleto; si favorecerá a todos los actores: estudiantes, docentes y trabajadores de la educación; y, por último, quién debe ser la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

El FIT

El proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal y Patricio del Corro decide enmarcar su propuesta en la defensa del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. El Frente de Izquierda considera que actualmente no hay condición de gratuidad, ya que para concurrir a las instituciones educativas tanto estudiantes como docentes y no docentes deben abonar un boleto muy elevado, al que asocian al lucro de las empresas privadas en desmedro de la educación. “En este momento, la posibilidad de un boleto educativo se convierte virtualmente en un hecho que puede determinar para muchos jóvenes la posibilidad de estudiar o no”, expresó Marcelo Ramal a ANCCOM.

El FIT propone un boleto educativo gratuito que sirva para todas las líneas de colectivos que circulen en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento de su recorrido, para el subterráneo y el premetro, los 365 días del año, las 24 horas. Beneficiaría a todos los estudiantes, docentes, y trabajadores pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, con o sin aporte estatal, dependientes del Ministerio de Educación porteño en los niveles inicial, primario, secundario, especial y superior. El proyecto también contempla beneficiar a los estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los anteriores intentos de aprobar un boleto gratuito en la Ciudad fueron desoídos por el gobierno. Hay un aspecto que nos interesa destacar de nuestro proyecto, a diferencia de los restantes: nosotros planteamos el financiamiento del boleto gratuito en base a las utilidades de las empresas de transporte. Queremos que se analicen sus costos y beneficios, particularmente después del tarifazo, y que esto no signifique una forma de financiamiento que termine derivándose hacia otra parte de la población”, sostuvo Ramal. Además, manifestó su preocupación frente al tratamiento de su proyecto, ya que solo está siendo trabajado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y no fue girado a la Comisión de Educación: “Eso quiere decir que se está concibiendo esta cuestión como un puro problema de política de transporte y no se aborda como un derecho relacionado con la educación pública”, aclaró a ANCCOM.

EL FPV

“Con el aumento de la tarifa del transporte, los sectores medios y populares se ven afectados. Para acomodar sus gastos y llegar a fin de mes, terminan resignando un derecho fundamental, la educación”, afirmó Pablo Ferreyra quien presentó el proyecto de ley por el Boleto Educativo.

En primer lugar, el fundamento principal en el que se enmarca el proyecto es la defensa del artículo 23 de la Constitución: “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, la permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”. Por lo tanto, el eje del proyecto está puesto en la vinculación entre el derecho a la educación y el Boleto Educativo: “El precio del pasaje es parte importante de que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela pública, a la formación terciaria o a la educación superior universitaria”, sostiene el proyecto de ley.

En segundo lugar, el proyecto hace hincapié en que el Boleto Educativo no debe estar destinado únicamente a los estudiantes, sino también a los docentes y trabajadores de la educación en los establecimientos de gestión estatal que se encuentren dentro de la Ciudad. “En el caso de los docentes y los trabajadores, muchas veces deben tomarse más de un transporte. Hay docentes que por la extensión geográfica de la ciudad necesitan recorrer gran parte de la Capital en dos transportes. El tarifazo provocó un encarecimiento del gasto que tenían hasta ahora. El Estado debe garantizar tanto el derecho a aprender como el derecho a enseñar”, puntualizó Ferreyra.

Por último, en lo que respecta a la autoridad de aplicación y los gastos, el proyecto sostiene que será el Ministerio de Educación quien aplique la Ley. En relación a los gastos, “todavía no está resuelto el tema presupuesto, es justamente la discusión que tenemos que darle al PRO”, finalizó Ferreyra.

Coalición Cívica

El proyecto presentado por Maximiliano Ferraro propone un boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que viajen en colectivos, subte y premetro. El beneficio rige durante el período correspondiente a los ciclos lectivos de cada año.

En segundo lugar, estudiantes de primaria y secundaria de gestión privada; estudiantes de nivel superior, terciario o universitario de gestión estatal; docentes de todos los niveles de la educación pública, así como docentes de los niveles inicial, primario y secundario de gestión privada tendrán una reducción del 60% de la tarifa. A la persona que acompañe a los niños de inicial y primario se le cobrará la mitad del valor de la tarifa común.

Por último, para la financiación plantea crear un Fondo Público para el Financiamiento del Boleto Estudiantil, conformado por los montos que el presupuesto general de la Ciudad le asigne; los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas; y los intereses devengados por la inversión de dinero.

Suma +

El proyecto presentado por Nosiglia, en primer lugar, trata el transporte público que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir subte y premetro.

La medida beneficiará a los alumnos y estudiantes de todas las modalidades –primario, medio, terciario y universitario–, de escuelas e institutos de gestión estatal y privada con aporte estatal. Por último, el boleto tendrá vigencia de acuerdo al calendario escolar.

Confianza Pública

El servicio de transporte público de pasajeros de corta distancia será gratuito para los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a instituciones educativas en los niveles inicial, primario y secundario de la CABA.

La Multisectorial

El Boleto estudiantil gratuito significa un salto cualitativo en relación a la lucha por la inclusión de la educación pública. Por este motivo, un conjunto de agrupaciones estudiantiles, de trabajadores de la educación, gremios del subte y distintas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad se unieron para conformar una Multisectorial por el Boleto Educativo. El objetivo: instalar este debate para “poder conseguir grandes victorias como el boleto estudiantil de la Provincia de Buenos Aires, cuya reglamentación aún sigue pendiente, o el Boleto Educativo de Córdoba, ambos gratuitos”,

Desde la apertura al debate, la Multisectorial busca reafirmar que “la educación es un derecho que el Estado debe garantizar en todas sus dimensiones. Por un lado, educadoras y educadores necesitan garantizar su llegada al lugar de trabajo; por el otro: estudiantes de todos los niveles y sus familias asumen en muchos casos altos costos derivados del transporte hasta su casa de estudios todos los días”. De este modo, a partir de una educación integral se pretende que no haya ningún estudiante excluido.

“Para mí el aumento significó una pérdida importante de dinero, ya que gasto más del doble para ir y volver a la facultad. También implica más gasto de tiempo porque en vez de tomarme dos transportes para llegar más rápido, ahora me tomo uno solo y camino. Desde Constitución ya no me tomo algo a Montes de Oca, sino que voy a pie para evitar gastar doce pesos más, entre ida y vuelta”, dijo Paz, estudiante del CBC. Sofía, alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, también se manifestó preocupada por el aumento en la tarifa del boleto. “Se me duplicó todo. Entre los tres colectivos que me tomo para ir la facu gasto 50 pesos por día, más o menos. Por suerte, a mí todavía no me afectó lo suficiente como para tener que dejar de estudiar, pero sí es todo un presupuesto, ya que gran parte del sueldo, ahora, se me va en transporte”, expresó.

“Subite al boleto educativo”, es su consigna. Tal es así que el jueves 21 a las 17, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) de la UBA convocó a una marcha donde se unieron el movimiento estudiantil y educativo del país. “Hay que enmarcar la lucha en el contexto actual. Esta situación no nació de la nada, sino que tiene que ver con que hace unas semanas se votó un acuerdo para pagarle 14 mil millones de dólares a los fondos buitres. Todo ese dinero va a tener que ser pagado por el conjunto de los trabajadores, por eso la primera medida del gobierno fue un ajustazo y luego un boletazo, un incremento tremendo en la tarifa de pasajes”, explicó Maximiliano Laplagne, presidente del CEFYL.

Debido a la gran convocatoria que tuvo la marcha, y a la magnitud del problema que afecta directamente al derecho a la educación, la semana pasada el Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad una resolución a favor de la creación del Boleto Educativo, que beneficie a estudiantes y trabajadores de todos los niveles de la educación pública de gestión estatal. Según el documento firmado, el consejo resuelve “exhortar a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, como a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a avanzar en el tratamiento y la aprobación de los proyectos presentados que plantean la necesidad de implementar un boleto educativo”.

“En estos momentos, la lucha por el boleto educativo gratuito está creciendo como resultado del deterioro en las condiciones de vida. El ajuste de (Mauricio) Macri afecta a todos los sectores, y el descontento que genera plantea la posibilidad de llevar la lucha por el boleto, por el salario docente y por el presupuesto más lejos. El año pasado fue aprobada una ley por el boleto educativo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dicha ley jamás fue implementada y la gobernadora María Eugenia Vidal declaró que la misma no es ninguna prioridad para su gobierno. A su vez, en la Capital, en Santa Cruz y en otros puntos del país este reclamo va teniendo más cabida. Entendemos que es necesario nacionalizar la lucha por el boleto educativo gratuito y trabajar unitariamente en el sentido de una Marcha Nacional por el Boleto a Plaza de Mayo”, enfatizó Marcos, estudiante de Ciencia Política y militante del ¡Ya Basta! – Nuevo MAS.

Cuarenta años después de La Noche de los Lápices, el debate por el boleto educativo parece que volvió con más fuerza que nunca.

Actualizada 10/05/2016

Abr 26, 2016 | inicio

El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.

Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.

Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.

Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.

Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.

¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.

La tradición del veto

Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.

A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.

En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior. “El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.

El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.

Gráfica Patricios

El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.

Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.

Maderera Córdoba

Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura. En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.

“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.

Alé Alé

Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012. En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.

Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.

La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.

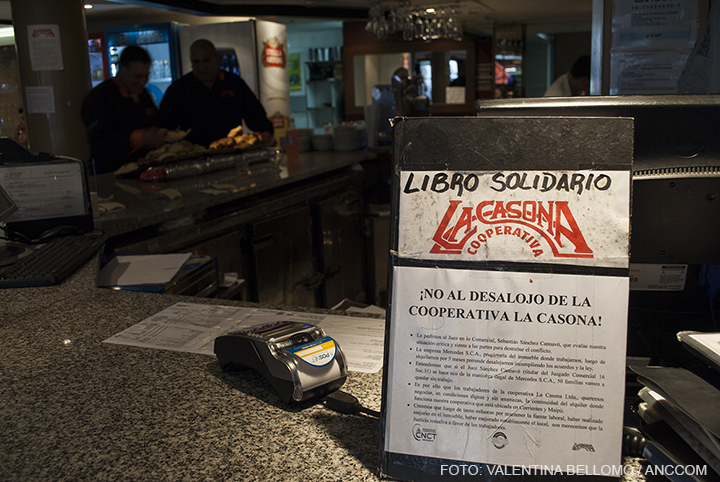

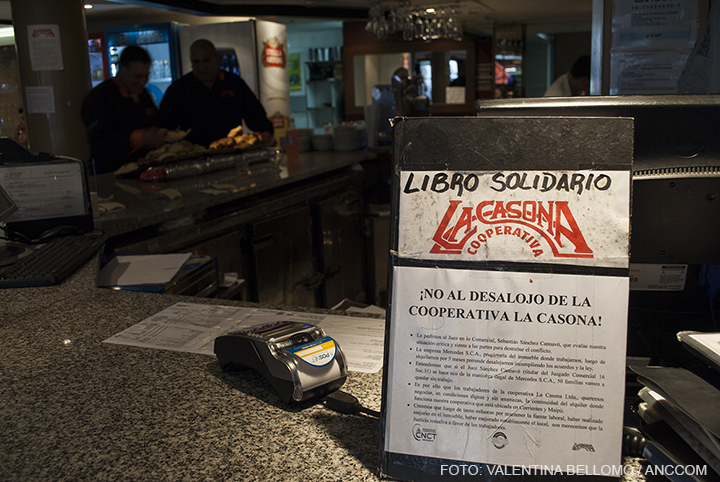

La Casona

La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.

Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a nosotros con la promesa de renovarnos el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.

La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.

El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.