Sep 10, 2019 | DDHH, Novedades

En el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo se conmemoró la visita de la CIDH de 1979.

“Hoy estamos aquí para hacer memoria y recordar que, gracias al coraje de las organizaciones de derechos humanos, y especialmente Familiares y Abuelas, las palabras de Hamlet se harán realidad: los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”, declaró Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al final de su discurso en el panel que discutió “Los impactos históricos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los nuevos desafíos en el contexto regional actual”.

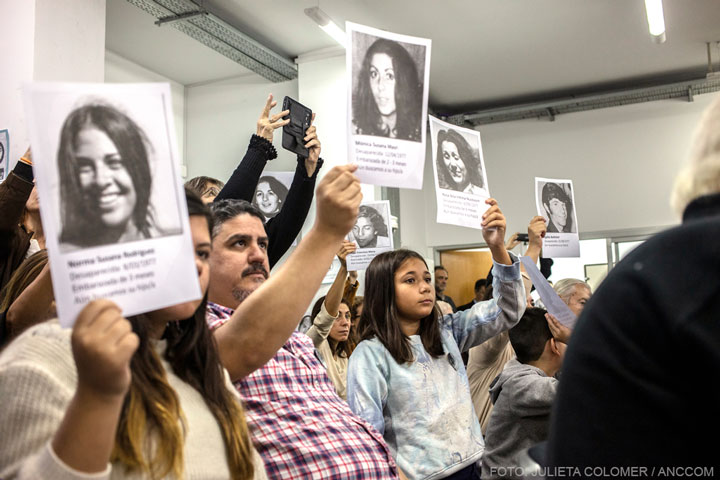

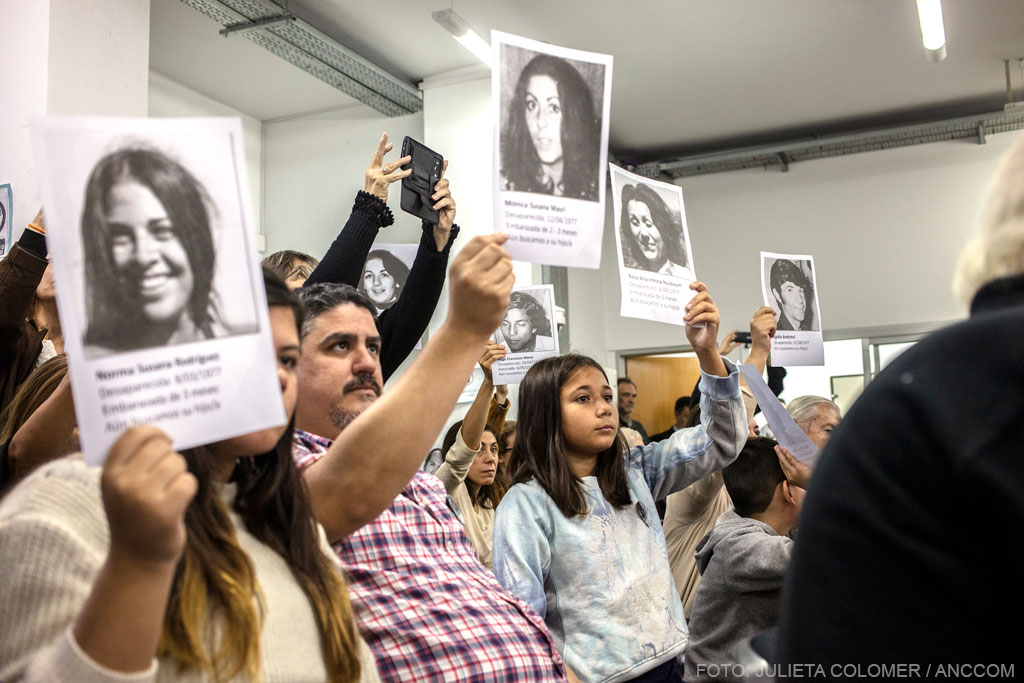

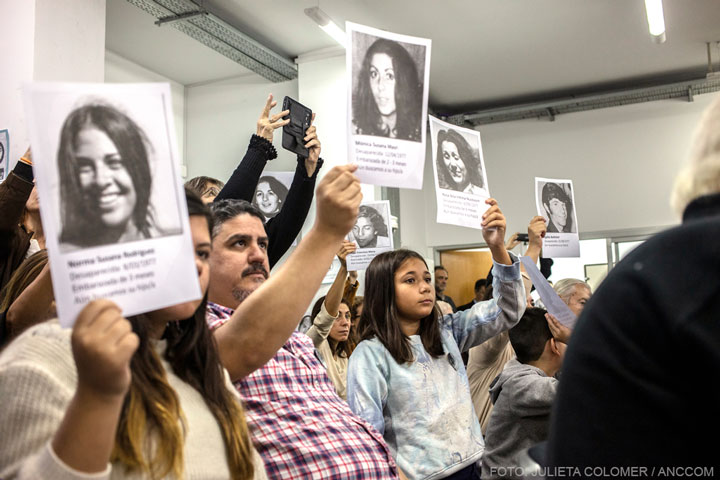

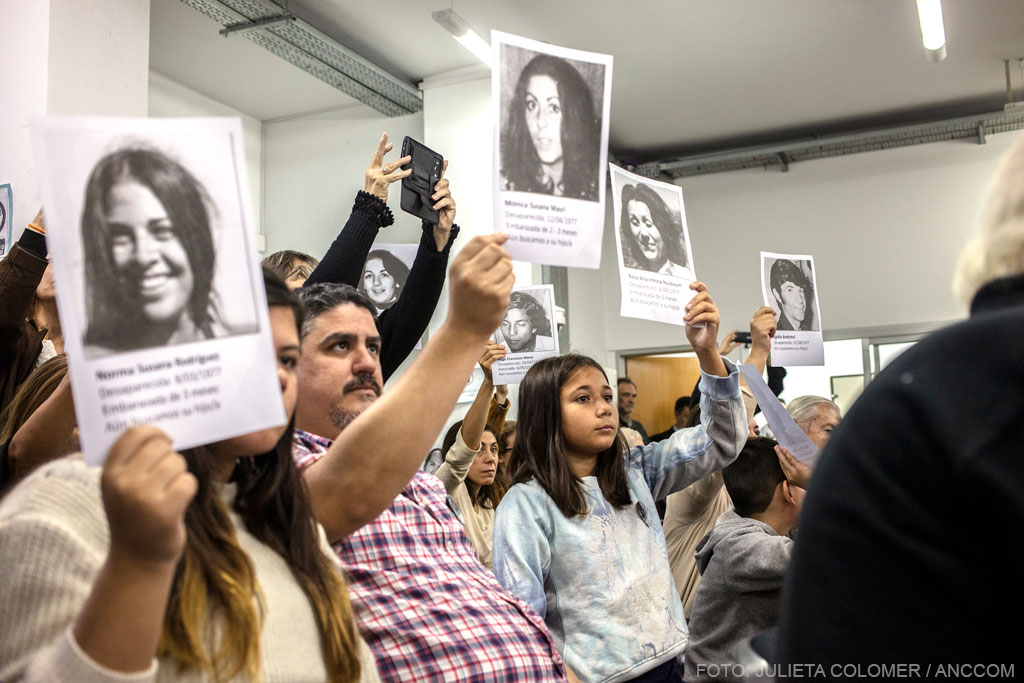

El auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo en el predio de ex ESMA estaba lleno. Las escaleras se usaban como asientos y en los laterales, donde se ubicó la prensa, no había lugar para caminar. Los integrantes de la CIDH que viajaron para conmemorar la histórica visita a la Argentina en 1979 hablaron con organizaciones sociales y escucharon sus demandas, mientras recuperaban la historia de la Comisión y revelaban cómo fue el proceso que posibilitó su llegada en plena dictadura.

Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue el gran impulsor de esa visita de la CIDH, desde que en 1976 secuestraron a Mónica, su hija de 24 años. A partir de allí, Mignone, que había trabajado en la Organización de los Estados Americanos, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la falta de respuestas de las autoridades locales. “Como Mignone, otros comenzaron a presentar denuncias ante la Comisión y para mediados de 1978 ya se tenía información suficiente como para hacer un informe desde Washington”, reveló Urrejola. Sin embargo, los comisionados advirtieron que una visita en el país tendría mayor impacto. Fue gracias a las presiones conjuntas de las organizaciones de derechos humanos y la administración norteamericana que se pudo obligar al gobierno argentino a formalizar una visita.

Finalmente, un 6 de septiembre de hace cuarenta años, arribó la Comisión Interamericana a la Argentina. Permaneció catorce días realizando actividades en el terreno, entre las que se destacaron las entrevistas y audiencias con autoridades, entidades y representantes de los distintos sectores. Se visitaron centros penitenciarios, centros clandestinos de detención y tortura y fueron recibidas miles de denuncias por violación de derechos. “La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe”, resaltó Urrejola. Sin embargo, los comisionados bajaron del avión en un momento particular del país. El mismo día de su llegada, un diario anunciaba victorioso el triunfo de la Selección Juvenil de Fútbol ante la Unión Soviética en el Mundial de Tokio, con un gol de Diego Maradona. Jorge Rafael Videla se mostró exultante en el balcón presidencial unos minutos antes de su reunión con los miembros de la Comisión que, por otro lado, fueron recibidos por una lluvia de papelitos que tenían impresa la leyenda “los argentinos somos derechos y humanos”.

“La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe de la CIDH”, resaltó Urrejola.

Al final de la visita de la CIDH, se le entregó a Videla un documento preliminar en el que se concluyó que las desapariciones constituían uno de los fenómenos más graves de violación a los derechos humanos. A partir de ahí, se comenzó con la elaboración del informe que se presentó en abril de 1980. En él se hizo énfasis en los delitos que violaban los derechos humanos durante 1975-1979: asesinatos ejecutados por personas vinculadas a organismos de seguridad del gobierno, detenciones absolutamente indiscriminadas y arbitrarias, torturas inhumanas y degradantes, violación reiterada al derecho a la justicia y obstáculos injustificados a las organizaciones de derechos humanos para que no pudieran ejercer su labor. “El informe, como ocurre con todas las dictaduras y líderes autoritarios, fue rechazado por la junta militar”, siguió Urrejola. Su respuesta fue emitir su propio informe que hablaba de las víctimas del terrorismo. De todas formas, Mignone y otros compañeros, viajaron a Washington y trajeron 500 ejemplares del informe para distribuirlos clandestinamente en el país, a riesgo de sus propias vidas. Recién el 1984 el CELS lo publicó legalmente bajo el título de “El informe prohibido”. La visita instaló en los medios la palabra desaparecido. El silencio y la negación impuesta por la dictadura estaba cediendo y el informe fue un golpe durísimo para su credibilidad internacional.

Víctor Abramovich, procurador ante la Corte y ex comisionado, destacó el impacto que tuvo la visita no sólo para la Argentina, sino para la misma Comisión. A partir de ese momento se marcó la importancia del mecanismo de presencia en el territorio y el registro de casos. “Este modelo se puso en duda en los 90 porque la mayoría de los países estaban en democracia, pero las organizaciones de la sociedad civil resistieron el proceso alegando que, aunque había democracias, existían prácticas de violencia institucionales graves, que sumadas al déficit en las democracias constitucionales como son los grandes niveles de desigualdad económica y social y los procesos de exclusión, reproducen grave violaciones estructurales a los derechos humanos”, relató.

Carlotto fue una de las representantes de organismos de derechos humanos que presenció el homenaje a la CIDH.

El trabajo de la Comisión se hace necesario y útil en todo tiempo. La CIDH es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que la tiene como principal brazo junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su función es preservar los derechos humanos en América, examinando las peticiones individuales que, según establece su página web, “pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados” en los tratados interamericanos de derechos humanos. “La Comisión debe seguir autónoma, independiente y rigurosa”, declaró Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Y recalcó: “No permitiremos ningún retroceso a lo que ya conquistamos. Es nuestro mensaje de respaldo para la sociedad”.

De parte de las organizaciones sociales que estuvieron presentes, las alusiones a la situación actual del país no tardaron en llegar. Primero de parte de Alfredo Ayala, sobreviviente de la ESMA, que denunció desde su lugar como dirigente del Movimiento Villero. “Nos están matando todos los días; por nuestras caras y nuestra pobreza, que nos dejan ellos al sacarnos el trabajo, los derechos y la dignidad”, declaró conmovido. Después, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en conversación con ANCCOM, detalló casos puntuales. “Hace pocos días en Chubut golpearon a docentes e intentaron instalar que fue un grupo de trabajadores. La idea es hacernos creer que la pelea es entre trabajadores, entre pobres”, enfatizó. La llegada de la Comisión hoy, según Cortiñas, es también la esperanza de denunciar los actos que el Gobierno pretende ocultar.

“Hemos sido víctimas de persecución mediática judicial, ahogo financiero que devino en pérdida de autonomía, ingreso de fuerzas de seguridad sin autorización de las autoridades de las casas de estudios, etcétera”, denunció Federico Thea, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. “Es un ataque contra la autonomía de la universidad y lo que hacemos en ella, que tiene que ver con una política de memoria, verdad y justicia”, enfatizó. Por otro lado, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, puso el foco sobre los derechos violados en tiempos de constitucionalidad, como el derecho a la alimentación, a la educación, a la niñez y los derechos conquistados para los jubilados que se fueron cercenando. “Además, la persecución política a los que tienen una voz contraria al gobierno también es una violación a los derechos. Quizá el neoliberalismo, que pretendió ir contra el comunismo, está yendo también contra la democracia”, finalizó su intervención.

Por otro lado, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, hizo especial hincapié en los mecanismos utilizados por el gobierno para crear un enemigo interno, que él ejemplificó con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y también agradeció el trabajo del CELS en calificar los derechos de los trabajadores como derechos humanos. También tomaron la palabra los familiares de los muertos en el ARA San Juan, la hermana de Diana Sacayán, la activista LGTB asesinada, entre otros familiares de víctimas de violencias institucionales.

Sergio Maldonado anunció la reapertura de la causa que investiga la muerte de su hermano.

Uno de los últimos en hablar fue Sergio Maldonado, que se había enterado esa misma mañana sobre la reapertura del caso de Santiago como posible desaparición forzada de persona. “La visita de ustedes en ese momento dio la posibilidad de dar otra batalla a la impunidad. La similitud con ahora es que un gobierno democrático utiliza las mismas prácticas”, declaró. Había pedido, desde febrero, que se revise la carátula del caso y recién ahora esto se cumplió. “Quedó demostrado que este gobierno no actúa imparcialmente, sino según un plan”, aseguró. Aprovechó la presencia de la Comisión para hacerle un pedido oficial: la creación de un equipo de expertos independientes que garanticen las investigaciones en estos casos.

Con respecto a las preocupaciones actuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola confirmó a ANCCOM que en Argentina no están haciendo un monitoreo específico, y que la vista al presidente Mauricio Macri sólo está en el marco de lo protocolar, sin agenda. Por otro lado, habló de otras problemáticas en la región que los alarmaba, sobre todo en Nicaragua, Venezuela, Colombia (a causa de recurrentes asesinatos a defensores de derechos humanos) y Brasil. “Estamos en una situación muy preocupante donde hay muchos discursos de odio y estigmatización a distintos grupos vulnerables como los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, las mujeres y la población LGBTI. Al final del día, estos discursos justifican la violación de los derechos humanos”, enfatizó. Al mismo tiempo, el aumento de las políticas de mano dura en materia de seguridad ciudadana y la militarización de las fuerzas de seguridad son otros de los grandes temas que miran con preocupación.

De cara a lo inmediato, Urrejola reveló que trabajarán con Memoria Abierta para digitalizar y sistematizar los archivos de la visita de la CIDH para que queden a disposición de víctimas, familiares, organizaciones y toda la sociedad argentina y así, finalmente, se pueda hacer pública la verdad.

Sep 10, 2019 | DDHH, Novedades

Madres de Plaza de Mayo, sobrevivientes de la Esma y miembros de la CIDH inauguraron la muestra.

La inauguración de la muestra El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública se llevó a cabo el viernes 6 de septiembre en el marco de las actividades de conmemoración a 40 años de aquella histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina en 1979, durante la última dictadura militar. Fue organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el espacio Memoria Abierta y el Museo Sitio de Memoria ESMA.

“La Comisión fue un lugar para todos los silencios que querían hacerse oír en un contexto de terror y oscurantismo. Fue un espacio de escucha para las víctimas”, dijo Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la CIDH. Sus palabras lograron conmover a todos. “Como chilena me siento muy cercana a la historia argentina. Mi papá también fue un preso político y nunca habló de lo que le hicieron”, relató disculpándose por hablar de un tema personal. Pero no pudo evitarlo porque este 6 de septiembre no sólo se cumplieron cuarenta años de la visita de la CIDH a la Argentina, sino que además su padre habría cumplido 85. “Murió de cáncer de boca; por no hablar. Se fue con su silencio”, recordó con una mezcla de emociones. Tristeza, por hechos terribles que atravesaron toda una región, pero también alegría y agradecimiento. “No es casual que, en este día en el que yo lo recuerdo a él, esté acá con ustedes. Les quiero agradecer eso”, cerró.

Las conmemoraciones de hechos de la última dictadura siempre tienen un sabor agridulce. Se recuerda algo terrible y desolador; un dolor inconmensurable. Sin embargo, hay quienes, desde su actividad política y social, dan el empuje necesario para ver la realidad con otros lentes, menos tristes, con más colores. La inauguración de la muestra sobre la visita que realizó la CIDH hace cuatro décadas es el retrato de esos sentimientos. Los abrazos y sonrisas que dedicaba Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, fueron el emblema del acto. Rodeada de personas que la saludaban y abrazaban, ella devolvía todas las muestras de cariño, riéndose de su estatura y sacándose fotos todo el tiempo. Tenía los ojos pintados de verde y el pañuelo atado en la muñeca. “Será ley”, recordó cuando inmortalizaron su sonrisa.

La muestra, dividida en dos partes, exhibe testimonios de sobrevivientes y objetos de la isla El Silencio.

La inauguración empezó tarde y prometía ser rápida, pero las palabras de los integrantes de la Comisión fueron largas y afectuosas; atrapando a los presentes en los recuerdos. Se reconoció a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en su tarea modelo para la región de apartar los miedos que dejó la dictadura. “Hace cuarenta años nuestros colegas de aquel entonces se apoderaron de esa fuerza, de ese espíritu humano de libertad y dignidad”, resaltó Esmeralda Arosemena de Troitino, presidenta de la CIDH. Lo que parecía, en su momento, una lucha imposible, se transformó en una fuerza capaz de resistir el silencio al que se quería someter a la población.

Se destacó el rol que tuvieron las organizaciones sociales en este proceso de des-silenciar a la sociedad. Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, contó el trabajo de la organización para recolectar archivos y casos, y cómo fue planear la visita de la CIDH: “Desde 1978 veníamos intentándolo y se suspendió varias veces. En las asambleas teníamos que decirles a los familiares de las víctimas que no bajen los brazos, que teníamos que seguir luchando y que ya nos iban a escuchar, pero nos sentíamos defraudados”.

La visita, finalmente, se pactó para septiembre y el día anterior, Graciela se encontraba preparando las carpetas que iban a presentar. A las 8:30 de la mañana la fila que se formó en Avenida de Mayo al 760 era larguísima. “Había fotógrafos por todos lados, que en realidad eran militares, sacando fotos de nuestras caras, vigilando qué decíamos; a dónde íbamos. Nos sentimos perseguidos”, recordó. Algunos iban y les decían que gritaran, que pidieran por los desaparecidos. Pero no podían ceder, porque había otros grupos esperando que eso sucediera y así provocar un incidente que interrumpiera la jornada. “Fue un ejercicio de templanza y paciencia”, contó emocionada.

La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas participó del acto de apertura de la muestra.

Graciela Lois exteriorizó ese sentimiento agridulce que caracteriza estas conmemoraciones: “Repasé muchos documentos y cosas que hicimos para decir algo hoy, pero me terminó embargando un sentimiento de angustia y emoción; por recordar a compañeros que hicieron mucho y ya no están, pero al mismo tiempo, por agradecer la presencia de la Comisión y manifestarles lo importante que es para las víctimas ser escuchadas, porque uno, después de mucho andar, por fin llega a una instancia donde piensa: `Ahora algo se va a resolver´”.

Las dos instancias de la muestra dan cuenta de este recorrido entre la verdad que puja por salir y las mentiras que buscan hundirla. La primera parte se titula El ocultamiento de la ESMA y está armada en la sala donde funcionaba el salón comedor de los marinos en el Casino de Oficiales. Las pantallas que proyectan testimonios de sobrevivientes se amalgaman con la exhibición de objetos de los que fueron llevados a la isla El Silencio durante la visita de la CIDH, para ocultar lo que sucedía y poder armar una gran simulación que borrara las huellas del horror.

Alfredo Ayala fue un ex detenido de la ESMA y estuvo durante la llegada de la Comisión a la Argentina. “Trabajábamos como mano de obra esclava y nos usaron para hacer varios cambios en la fisonomía del edificio para que no coincidiera con las denuncias”, recordó. Su testimonio fue central a la hora de confirmar el accionar de las fuerzas militares sobre el ocultamiento que se llevó a cabo en la ESMA por la visita de la CIDH. “Trabajé también en la isla El Silencio, donde llevaron a los compañeros que estaban detenidos. Mientras la Comisión estaba acá, allá los estaban torturando”, confirmó con la voz quebrada y los abrazos de sus compañeros esperándolo.

Cuando llegó la comitiva de la CIDH, los militares trasladaron a la isla El Silencio a los desaparecidos de la Esma para ocultar la represión.

La segunda parte de la muestra, que se puede visitar de 10 a 17 horas, lleva por nombre La verdad se hace pública. Se usaron las instalaciones de la ex cocina, sala que se inauguró en esta ocasión, para mostrar otro enfoque de la misma situación, ya no en los burdos intentos de ocultar lo que pasaba, sino una reconstrucción de la actividad de los organismos de Derechos Humanos, el recorrido que hizo la Comisión en otros espacios, la recolección de denuncias colectivas y el informe final presentado por la CIDH que, aunque la dictadura lo censuró, encontró maneras alternativas de circular entre los familiares de las víctimas y sobrevivientes. “Es una historia con dos historias: una de luz y otra de sombras”, se lee en la guía de la muestra.

Joel Hernández, comisionado primer vicepresidente de la CIDH, recalcó el trabajo hecho hace cuarenta años y la valentía de aquellos miembros por venir a un país donde las situaciones eran realmente adversas. “Sin embargo, se hicieron presentes y desarrollaron su mandato de la manera más efectiva con miras de generar un impacto en la sociedad argentina”, puntualizó. La herencia trae aparejada nuevas obligaciones con el presente y la historia. “Tenemos que enfrentar con el mismo valor los retos que hoy tiene la sociedad”, recalcó antes del aplauso.

Nora Cortiñas, en conversación con ANCCOM, recalcó que los kilómetros caminados son muchos, pero aún falta para que se terminen. “La verdad será pública cuando abran los archivos y nos digan qué pasó con todos los detenidos y desaparecidos. Será pública cuando los más de quinientos jóvenes que no conocen su identidad sepan de dónde vienen y quién es su familiar, para que todos sepamos qué pasó con nuestros hijos”, dijo con su pañuelo blanco en la cabeza y el verde en la muñeca, reconfirmando que esa lucha del pasado se debe convertir en un compromiso con el presente.

Aún no se ha logrado que la verdad se haga totalmente pública, como dijo Cortiñas, pero el recorrido de la Comisión y el trabajo de las organizaciones sociales, ocupando con abrazos y sonrisas los lugares que el Estado abandona, son importantes para despertar a la historia y a las sociedades, devolviéndoles el protagonismo de su propio presente. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, confirmó su compromiso “por los que lucharon en el pasado y siguen luchado, por los desaparecidos y detenidos, los que sufren las ausencias de sus seres queridos, por los que siguen el camino de la defensa de los derechos humanos; los movimientos sociales, los fiscales y jueves, la prensa libre y los militantes de derechos humanos, tan emblemáticos en este país”, proclamó mientras la emoción, los recuerdos y ese sentimiento de algo aún inconcluso se apoderó del público. “Por todos ustedes y frente a los espectros de autoritarismos que aún siguen en la región, sepan que siempre nos encontrarán en el camino; como resistencia; como lucha y venciendo”, cerró. Y el compromiso es con el presente.

Ago 22, 2019 | DDHH, Novedades

“Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló Ratto.

Héctor Ratto entró a trabajar a la fábrica de Mercedes Benz a la tarde; cubriendo a un compañero que le había pedido cambiar el turno. Su horario siempre había sido a la mañana, pero ese 12 de agosto de 1977 lo encontró en una situación diferente. En un determinado momento, personal de vigilancia le dijo que tenía una llamada de su casa, pero él sospechó, porque vivía en Isidro Casanova y llamar hasta González Catán en ese momento tenía un costo de de larga. “Además, antes de entrar me enteré que un compañero de la misma sección había sido llevado detenido”, relató al inicio de su testimonio. El padre de ese empleado, un capataz de la línea de montaje, había informado que el secuestro ocurrió en su casa esa mañana.

Ratto supuso enseguida, por las historias de desapariciones en la empresa, que podría ser un intento de secuestro para él. “Incluso me hicieron, sin que yo lo pida, un permiso de salida y mi capataz me dijo que estando ahí corría peligro”, relató. Ratto le explicó sus sospechas y le manifestó su temor de ser secuestrado, pero más adelante, otro capataz, le pidió que lo acompañara fuera de la planta. “Era evidente que afuera me estaban esperando, así que no le hice caso”, teorizó. Más tarde, el gerente de producción le confesó que la llamada era falsa y que había ido personal de policía a buscarlo. Entonces sí, lo llevó a su oficina, separada de la sala de producción, y ahí se encontró con dos policías que hablaban muy cómodos con su jefe. En un momento sonó el teléfono y vio cómo atendía su gerente para pasárselo después a uno de los policías. A los pocos instantes, llegó personal del ejército y se lo llevaron. De esta manera Héctor Ratto narró el inicio de su calvario, en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo, que entre sus causas lleva adelante la de los obreros desaparecidos de Mercedes Benz.

Estudiantes que participan del programa educativo “La Escuela va a los Juicios” presenciaron la audiencia. También visitaron Campo de Mayo.

Así empezó su recorrido. Primero estuvo en la comisaría de San Justo y luego en la de Ramos Mejía, en la que recuerda haber pasado dos días y medio. Le explicaron que lo llevaban ahí por su propia seguridad, y luego de esos días le abrieron la puerta del calabozo y le hicieron firmar la libertad para dejarlo ir, pero al instante alguien lo encapuchó desde atrás. “Reconocí la voz del policía como la del mismo que estaba en la oficina de mi jefe. Y cuando me puso la capucha me dijo: el otro día te nos escapaste porque éramos sólo tres, pero ahora ya firmaste que estás en libertad”, recordó, detallando que su libertad los desligaba a ellos de cualquier responsabilidad sobre él”.

Lo metieron en el baúl de un auto y lo llevaron a Campo de Mayo. “Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló con firmeza. Lo que más le preguntaban era si conocía gente que militara en la izquierda, Montoneros o en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Sentí que se me rompían los brazos y no los pude mover bien durante meses”, dijo, recordando que ellos sabían más que él sobre la actividad política de sus otros compañeros.

“Me llevaron a un galpón donde había colchones en el piso y gente amarrada por los pies a una cadena”, relató. Sus torturadores le pusieron un número y le dijeron que ya no tenía nombre ni apellido. “Este galpón estaba separado de la sala de tortura pero no mucho, porque cuando llevaban a gente a picanear, se escuchaba”, precisó. La capucha y su estado le impidieron ver bien el lugar o la cantidad de gente. Sentía las semillas de los árboles caer sobre la chapa del techo y el paso del tren a los lejos. “Hablé con pocas personas en el galpón: con algunos compañeros de la empresa que también estaban secuestrados ahí”, declaró. Alberto Gigena, uno de ellos, había sido golpeado en el estómago fuertemente y escupía sangre mientras se quejaba. “Era un muchacho que hablaba mucho pero no tenía militancia política”, detalló.

La tortura física se alternaba con la psicológica. Una noche, sus captores le preguntaron su edad y cuando se la dijo, lo amenazaron: “Me dijeron que iba a morir a los treinta años y me llevaron por un camino con otros compañeros”, contó. Les dijeron que los iban a fusilar y los dejaron durante varios minutos así hasta que les pidieron que se den la vuelta y volvieran. “Fue un fusilamiento falso”, comentó.

Ratto reconoció su lugar de cautiverio por los árboles de eucaliptus.

En algún momento durante su cautiverio, lo metieron en un auto, en el piso entre el asiento trasero y el delantero y lo llevaron a la comisaría de Ramos Mejía. No le dijeron nada y lo dejaron ahí. “Yo sólo me saqué la venda cuando estuve solo”, recordó. Tiempo después volvió a ver a su esposa, que se enteró de su paradero porque un compañero de calabozo le pidió a su mujer que se contactara con ella. Cuando lo dejaron en libertad no pudo volver a la empresa y buscó trabajo en otros lugares, se enteró que la conflictividad sindical había disminuido en comparación a los años anteriores al golpe. “En 1975 hubo 117 compañeros despedidos y eso generó un gran conflicto con el sindicato”, contó, explicando el contexto del momento previo al golpe. “Después de 1976 siempre hubo presencia militar. Entraban, revisaban y arengaban para que no creáramos conflictos ni pusiéramos en peligro la gobernabilidad”, expresó.

Con la vuelta de la democracia, Ratto visitó Campo de Mayo junto con un grupo de miembros de la CONADEP, intentando reconstruir los hechos para los juicios. “Las instalaciones no estaban, pero vi eucaliptos, que eran los que caían en el techo de chapa del galpón donde estuvimos”, relató. A la distancia, Ratto asegura que había presencia policial en el mismo sindicato, SMATA, que marcaba a los trabajadores con mayor participación en las asambleas, entregando listas. “Todos los que fueron secuestrados los agarraron en sus casas. Yo no había hecho el cambio de domicilio, y la empresa no tenía mi dirección, por eso pienso que me buscaron ahí”, remató.

Cuando terminó su extensa declaración, que duró dos horas, el público lo aplaudió durante varios minutos. Héctor Ratto se levantó de su silla, agotado luego de indagar tanto en todos sus recuerdos, y salió de la sala, pero afuera se mostró sonriente y aliviado. El programa educativo “La Escuela va a los Juicios” se agrupó en la vereda, durante el cuarto intermedio que se hizo cuando finalizó la declaración de Ratto, y el coordinador habló con los chicos sobre la experiencia. “Más allá de las audiencias, lo más importante es el juicio que hacemos todos nosotros, como sociedad, sobre todo esto”, les explicó antes de despedirlos.

En esta audiencia también declararon María Julia González de Almirón, Manuela de Almirón, Emir Donado González y Ariel Amar González, relacionados con la víctima Carlos Julio Báez, Ofelia Mirta Rivadeneira, Judith Rosana Monterio y Claudia Edith Quintana, familiares de la víctima Ricardo Alberto Monteiro. El próximo encuentro será, como siempre, el miércoles a las 9.30 horas en los Tribunales de San Martín.

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Guasta fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio de Campo de Mayo por María Rosa Reinoso.

Se inició el tramo llamado Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo, que busca indagar los secuestros y desapariciones de obreros en la zona fabril de Zárate y Campana. En la última audiencia, llevada a cabo el miércoles último, declararon los familiares del desaparecido Eugenio Antonio Guasta y una testigo que vio la escena del secuestro.

“Mis papás tenían, además del trabajo, un negocio de reparto de galletitas. Un día, cuando volvían de distribuirlas, dos autos estacionaron en la vereda y bajaron cuatro personas vestidas de civil. Uno se identificó como policía federal y dijo que había una denuncia contra mi papá por venta de droga entre las galletitas”, rememoró Leandro Javier Guasta, el hijo menor de la familia. A partir de ese momento, un 23 de noviembre de 1976, nunca más vieron a su padre. “Nos dijeron que se lo llevaban a la comisaría, pero no lo encontramos ahí”, agregó.

Todas las declaraciones de la audiencia recrearon la misma situación: el secuestro de Eugenio Antonio Guasta, desde distintas ópticas y puntos de vista. Los dos hijos que vieron a su padre subir al auto e irse detenido; la mujer que volvía de trabajar con él y lo fue a buscar a la comisaría, y una vecina que jugaba en la vereda, frente a la casa de los Guasta y presenció la detención. “Hace diez años me llamaron para ayudar a crear La Casa de la Memoria y me dieron información sobre mi padre”, siguió Leandro, relatando el recorrido que hizo con su familia para encontrar más datos sobre Eugenio. “En esa reunión me contaron que había una persona que sabía cómo había muerto mi papá. Se llamaba María Rosa Reinoso y había compartido cautiverio con él”, detalló.

Si bien Leandro no conoció a María Rosa Reinoso, sí lo hizo su vecina, Marisol Burroni. Fue ella la que descubrió que habían estado en el mismo centro clandestino. “La conocía por intermedio de mi esposo y me contó que había estado secuestrada”, relató ella en su extensa declaración. Cuando le comentó que iba a presentarse a testificar por la desaparición de Guasta, Reinoso le dijo que había estado con él. “Me contó que habían estado en la casa de los Guerci, un palacete medio victoriano en una barranca de Zárate”, precisó. El caserón funcionaba como centro clandestino de detención y los secuestrados se comunicaban por sus nombres, aunque llevaban vendas en los ojos casi todo el tiempo y no se podían mirar a los ojos. “Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó.

“Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó Reinoso.

Marisol Burroni, que tenía seis años en 1976, vivía frente a la casa de los Guasta y estaba jugando en la vereda con una amiga cuando presenció el operativo. “Mi papá me llevó adentro cuando vio todo, pero yo salí por el balcón y vi a los chicos llorando”, contó. A pesar de que no entendía qué estaba pasando, ver a sus vecinos, casi de la misma edad, tan angustiados, le llamó la atención. Su padre cruzó la calle y asistió inmediatamente a la mujer de Eugenio Guasta. “Yo no sabía manejar y el señor Burroni me llevó a la comisaría con la camioneta que usábamos para repartir galletitas”, agregó a la historia María del Carmen Favaro, esposa de Eugenio. “Recorrimos varias, pero en todas nos decían lo mismo, que no estaba ahí”, rememoró.

La mañana anterior del secuestro, llamaron a la puerta militares del Ejército. “Venían a hacer un allanamiento”, contó Favaro. No se llevaron nada, aunque revisaron algunas partes de la casa, e incluso preguntaron por una máquina de escribir. “No me pareció raro porque en ese momento era común que entraran a las casas. Lo hacían por manzanas”, relató. No llegó a decirle esto a su marido porque a la tarde, cuando volvían del trabajo, se lo llevaron a él. Una semana después aparecieron de nuevo, pero esta vez no se quedaron mucho. “Me dio la impresión de que venían a corroborar que faltaba alguien en la casa”, teorizó.

La familia presentó numerosos habeas corpus y hasta contactó al párroco de Garín, tío por parte de madre de Eugenio Guasta, para obtener información. “El clérigo se comunicó con el obispo de Campana y en un principio parecía que estaba en el Área 400, pero después lo negaron”, relató Juan Carlos Guasta, hermano de la víctima.. Ante las preguntas sobre la actividad política o militancia de Eugenio, las respuestas variaban mucho. Su hijo menor recordó que fue parte del Partido Intransigente y su mujer agregó que se presentó en una elección cuando eran joven. Sin embargo, su hermano y su hija mayor no recordaban la vida política de su familiar.

Todas las declaraciones contaban los mismos hechos, con dudas, lagunas mentales, recuerdos borrosos o muy claros, típico de un suceso que ocurrió hace cuarenta y tres años. A pesar de las preguntas de los abogados defensores, que buscaban constantemente desligar a los secuestradores de Eugenio Guasta de los militares que defienden, los testimonios siguieron sin contradecirse y firmes en la convicción de armar el rompecabezas que les trajera memoria, verdad y justicia.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.

“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.

La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.

Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.

En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.

La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.

Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.

El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.

Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.

Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.

¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.