Abr 15, 2015 | inicio

Lunes, martes, miércoles. Los días corren, y las familias que viven en la casona de la avenida Pavón al 4.127, en el barrio porteño de Boedo, los cuentan como si fueran los últimos. Jueves, viernes, sábado. Cualquiera de ellos puede ser el definitivo: el que los sorprenda durmiendo en la calle. Porque tras haber logrado una suspensión momentánea de su desalojo, los habitantes del lugar todavía aguardan una solución que no llega. Domingo, lunes, martes. El tiempo, mientras tanto, se agota, y el futuro de treinta y siete familias –unos 70 niños; más de 100 personas, muchas de las cuales viven allí hace 25 años- sigue siendo incierto, peligrosamente frágil. Ahora, una mesa de diálogo integrada por autoridades porteñas, representantes de las familias y de los propietarios del inmueble, buscará dar respuesta a un conflicto que, según legisladores porteños, forma parte del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

La casilla de Carolina y Diego está ubicada en el patio trasero de la casona, semi oculta tras dos hileras de ropa colgada en sogas. Desde hace días que el interior de su vivienda se encuentra alterado por la inminencia del desalojo. Hay bolsas de consorcio alineadas a un costado; cajas de cartón apiladas; los muebles corridos de su lugar habitual; las camas desarmadas. Carolina y Diego -32 años ella, 28 años él, ambos enfermeros- están prestos para el desalojo: “Si nos tenemos que ir, por lo menos estamos preparados. Se sabe que los desalojos vienen con violencia, te arrasan y te tiran todo”, dice Diego, mientras sus tres hijos –Ariel, de 10; Mateo, de 9; y Maira, de 6- miran los dibujitos animados en una tele rodeada de paquetes y bolsas y cajas. “Todos ellos nacieron acá, se criaron acá. Cuando viene el desalojo nadie piensa en los chicos. Pierden la escuela, pierden el barrio. Sacarnos sin ninguna solución es terrible. ¿Adónde vamos a ir? Nadie te recibe con chicos. Y para alquilar te piden garantía propietaria, depósito: es imposible”, dice Diego.

Luis Roldán, delegado de los habitantes, vive desde hace 25 años en la casona de Pavón, en Boedo.

Medio millón de personas padecen problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene en diálogo con ANCCOM, el legislador porteño, José Cruz Campagnoli: “De ese total, 250 mil personas viven en villas y otras 250 mil en casas tomadas o conventillos. Esto muestra que el Estado no garantiza el derecho a la vivienda en la Ciudad. Macri, de hecho, considera que el Estado no tiene que ser constructor sino promotor de las condiciones para que el mercado intervenga. Es decir, no hay que construir viviendas sociales, ni urbanizar las villas”. Según el legislador de Nuevo Encuentro, desde el 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno porteño, hasta hoy, el presupuesto destinado a políticas de vivienda disminuyó en un cincuenta por ciento: pasó de 4 a menos del 2 por ciento. “Todo esto combinado con un fenomenal desarrollo del mercado inmobiliario, en donde hay 350 mil viviendas ociosas, construidas únicamente como reserva de valor”, agrega Campagnoli.

Ismael en la casa 73. Lleva 5 años en las viviendas tomadas de la calle Pavón en Boedo.

Muchas de las familias de la casona de Boedo viven allí hace un cuarto de siglo. “Pagamos siempre todos los impuestos. Sabemos que esto no es nuestro y no queremos que nos regalen nada. Lo que reclamamos es una vivienda digna, no un subsidio de 1.800 pesos como ofrece el PRO”, dice el delegado de los habitantes del inmueble, Luis Roldán. Por el vestíbulo de la casona –las paredes desconchadas, una claraboya enorme y ovalada por donde se filtra una luz gris, las habitaciones alrededor- corren tres nenes detrás de una pelota azul. “La postura del Gobierno de la Ciudad es recuperar el inmueble y nada más. Con el subsidio no llegamos ni a la esquina”, dice el delegado.

Gracias al apoyo de organizaciones sociales, legisladores porteños y a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se frenó temporalmente el desalojo previsto para el pasado 18 de marzo. “Estábamos desamparados, se acercaba la fecha de la orden del desalojo y estábamos solos. Empezamos a golpear puertas, a llamar a conocidos, y por suerte nos dieron una mano para que esto salga a la luz y se parara”, dice el delegado. Luego de la suspensión del procedimiento judicial, se abrió una instancia de diálogo en la que participan autoridades del Instituto de la Vivienda porteño, representantes de la empresa propietaria del inmueble, Pavón Plaza, y delegados de los habitantes de la casona. Al reclamo de los vecinos también sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó como “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 46, en donde se tramita la causa.

Viviendas tomadas y pedido de desalojo en Boedo

Claudia Iriarte tiene 50 y desde hace 24 años que vive en la casona: “Vinimos, en ese entonces, con mi marido y mis dos hijas que eran chiquitas. Estábamos en la calle y no teníamos donde vivir”, recuerda Claudia. El inmueble, por esos años, estaba abandonado, luego de haber sido sede de un colegio de la comunidad judía. “Durante todo este tiempo pagamos la luz, el gas, todos los servicios. No es que estamos enganchados. Acá todos trabajamos. Algunos son albañiles, otros trabajan en seguridad, como mi marido, otros se la rebuscan”, dice Claudia y agrega que “yo ahora tengo nietos viviendo conmigo y si nos sacan de acá, no tenemos donde ir. Luchamos por una vivienda, por un lugar que sea nuestro”.

Abr 8, 2015 | inicio

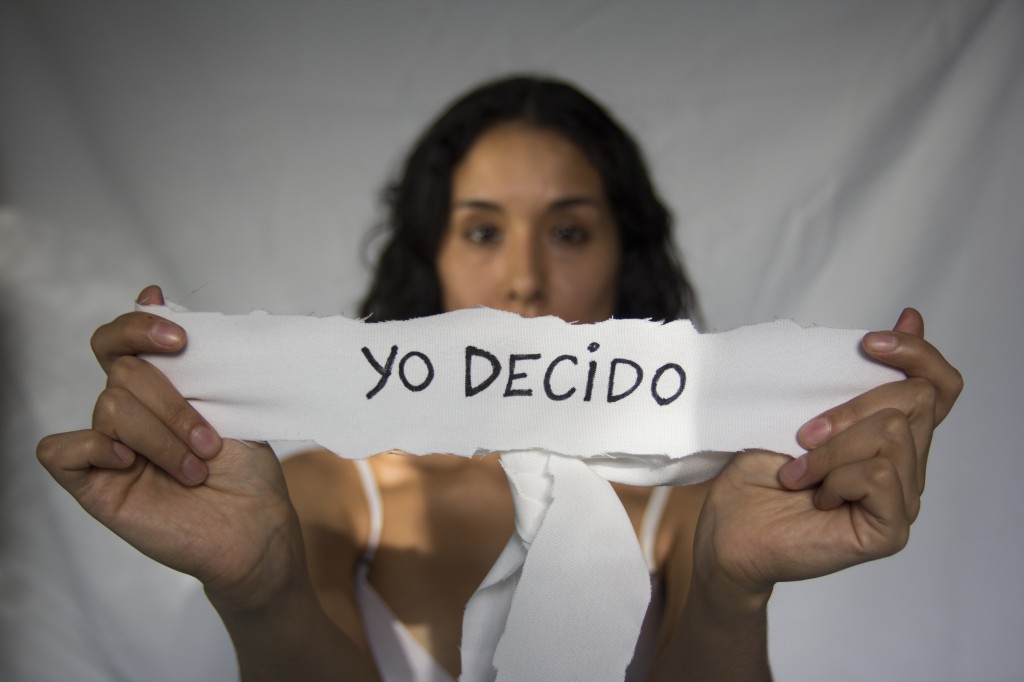

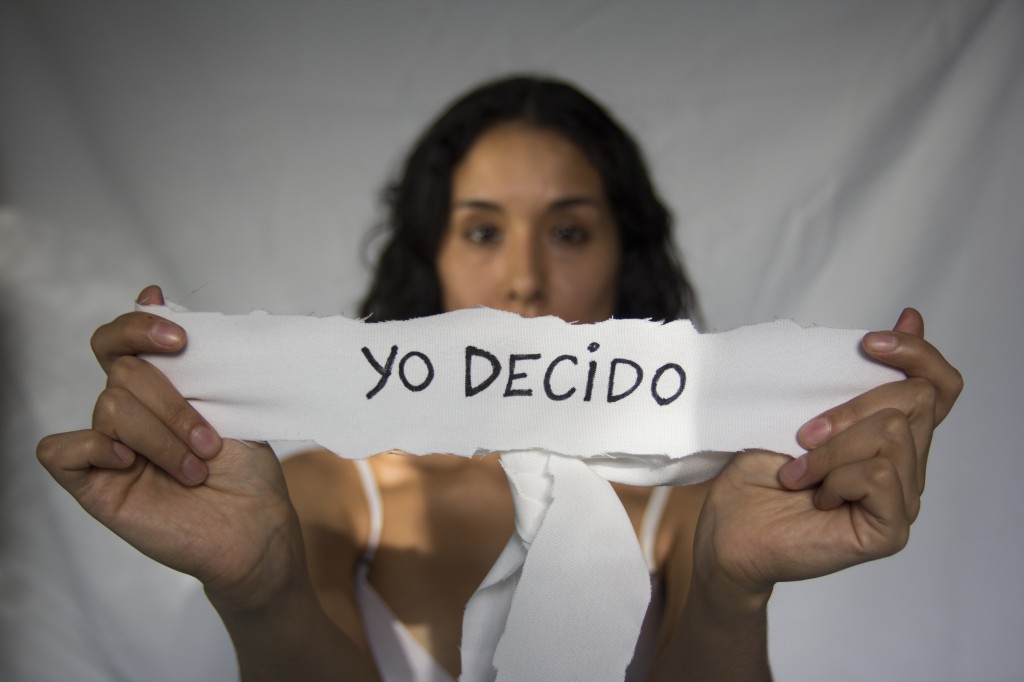

En el marco de los 20 años del plan más importante por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Acción Beijing de ONU Mujeres), 164 países presentaron sus informes nacionales detallando avances, retrocesos y tareas.

En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo aún se presenta como una de las causas principales de mortalidad materna y adolescente. En el apartado La mujer y la Salud se menciona que sólo en 2010 representaban el 21% de las defunciones registradas.

Empero, la problemática “no está en la agenda del gobierno”, según anunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, contradiciendo al nuevo ministro de Salud Daniel Gollán, quien se había pronunciado a favor de un debate maduro sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde 1921 -e incorporado para regular los “delitos contra la vida”-, rige en el país la penalización del aborto con permisos por razones de salud de la mujer. El artículo 86 del código penal explicita que excepto en casos de violación sobre una mujer idiota o demente (abortos sentimentales), o bien cuando corre peligro la vida de la madre (abortos terapéuticos), la interrupción voluntaria del embarazo es un delito con pena de uno a cuatro años de cárcel.

Este tipo de legislación, que opera en países como España, Polonia y Perú, comprende al 13,2% de la población actual.

Pero en estos casos la ley no siempre se cumple. Uno de los principales obstáculos es la organización de la República como un Estado Federal: “Cada provincia tiene sus propias guías o protocolos y así a las mujeres que requieren un aborto legal en una provincia les piden ciertos requisitos que no les piden en otras, siendo éstos, obstáculos para acceder a su derecho de manera igualitaria. Lamentablemente, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reiteró en marzo de 2012, el Ministerio de Salud no ha aprobado el protocolo por resolución ministerial de modo que se garantice su aplicación en todo el país. En este momento solo ocho provincias se adecuaron”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), refiriendo al histórico fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», el cual exhorta a todas las provincias a cumplir el protocolo hospitalario sobre abortos no punibles especificados en el código penal. De esta forma, aún se trabaja con guías técnicas inexistentes o restrictivas que están sujetas a otro factor de impedimento: la voluntad y el abuso de poder de los objetores de conciencia personificados en jueces, abogados y médicos que no solo se niegan a brindar la información necesaria sino que imponen su moral y creencias religiosas para obstaculizar y retrasar el proceso avalado por la ley.

Consecuencia directa del manejo libertino de las provincias y la punibilidad de los abortos inducidos -que los llevan a convertirse en inseguros y clandestinos- son los pronunciamientos en contra de la Argentina por parte de distintos organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes consideran que el artículo 86 vulnera los derechos de las mujeres por atentar contra la vida, la salud, la seguridad y la autonomía. Otro llamado de atención provino a fines del mes de febrero desde Amnistía Internacional, organización mundial que solicitó en una carta abierta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner -quién más de una vez se manifestó en contra del aborto- que el tema se tratase con suma urgencia en la Cámara de Diputados al ser su despenalización un “imperativo de derechos humanos”.

Aún así, el debate no logra imponerse en el Congreso: “El problema es la falta de voluntad política de funcionarios que responden a sectores resistentes, religiosos o no. La sociedad desde hace años empezó a debatir el tema y lo hizo como resultado de una estrategia de las ONG y feministas que promovieron la denuncia de casos denegados con graves consecuencias para las mujeres”, comenta Bianco. La organización que preside -creada en 1989- informa en sus últimos documentos que la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos en la República Argentina se encuentra en aumento desde 1995.

Parte fundamental de esta estrategia colectiva es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, movimiento activo desde 2005 en el cual convergen más de 300 organizaciones sociales, activistas y militantes. Agustina Vidales Agüero, integrante, comenta sobre sus múltiples iniciativas: “Nosotras ponemos toda la lucha y la fuerza en las calles, en todos los ámbitos y espacios pero eso sirve para meter presión y que se debata en donde se tiene que debatir, en el Congreso. Hace un tiempo los medios y los periodistas no hablaban de esto pero hoy es un tema que importa, que está en la agenda de la sociedad”.

Con un único objetivo, y partiendo desde su lema integral “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, La Campaña desarrolló un proyecto de ley compuesto por 12 artículos.

Antecedentes de este tipo, no existen. En la actualidad -y en materia de salud y libertad reproductiva-, Argentina cuenta con dos leyes nacionales: el programa nacional de salud sexual y procreación responsable (25.673), y el programa nacional de educación sexual integral, parte de la enseñanza escolar (26.150).

Sin embargo, ninguna de las dos parece funcionar con la eficacia esperada: “El presupuesto para educación sexual es ínfimo. Es voluntad de los docentes capacitarse”, sentencia Vidales Agüero. “Ni hablar, por ejemplo, del reparto de métodos anticonceptivos… Esas son leyes que tenemos pero por las que seguimos luchando, porque necesitamos educación sexual para tener relaciones más igualitarias, anticonceptivos para decidir cuándo queremos y cuándo no… Pero la ley de interrupción voluntaria tiene que estar. Tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”, explica.

En vías de ampliar el poder de elección de todas las mujeres, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no apunta sólo a la despenalización sino también a su legalización. No considerar delito a las prácticas abortivas no es suficiente. Se busca que el Estado garantice el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en los sistemas de salud público y privado, sin autorización judicial previa a las mujeres de todas las clases sociales durante los primeras doce semanas de gestación: “Es una cuestión de justicia social que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su vida y su salud”, opina Bianco y agrega que “las que mueren por abortos clandestinos son en general las más pobres. Las que pueden pagar una intervención segura o recurrir a apoyos para lograr un aborto seguro quirúrgico o medicamentoso lo hacen sin problema, el resto arriesga nada menos que su vida”.

Pero si bien el proyecto cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, la pelea es abandonada en los momentos clave de discusión: “En estos diez años llegamos dos veces a que se trate en Legislación Penal, la primera comisión. Pero nunca llegamos a Salud y a Familia. Nunca pasamos de ahí”, cuenta Vidales Agüero. La propuesta fue presentada -y cajoneada- ya cinco veces. “Hay firmantes de todos los bloques que luchan dentro de sus espacios pero eso no se traduce en un avance. La última vez fue un bochorno”, relata sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2014. Ese día hubo muchos diputados ausentes. Nos llevaron a un debate en una comisión que no se daba. Algunos se excusaron pero claramente hubo un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Parece que firmar el proyecto es un gesto políticamente correcto que hay que hacer. Me pongo el pañuelo, me saco la foto y ahí se acabó, cuando esa palabra debe valer. Están tomando un compromiso con un montón de mujeres, organizaciones y activistas que estamos luchando todos los días para que este proyecto salga”, critica.

Mientras tanto, entre idas y vueltas, con declaraciones que van y respuestas que vienen, miles de mujeres siguen abortando, lo cual demuestra que el intento de invisibilización y castigo no detiene lo que sucede puertas para adentro de una casa o centro clandestino: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hará de cualquier forma. Que el aborto esté penalizado por la ley no desalienta ni disuade a hacerlo. Por lo tanto la criminalización es una medida absolutamente ineficaz. Sólo sirve para obligar a las mujeres a hacerlo en condiciones inseguras e insalubres”, explica Mabel Bianco.

Esas condiciones son las mismas que, muchas veces, matan. Muertes que el proyecto busca evitar: “Porque no importa si son miles de mujeres las que mueren o menos de cien”, enfatiza Agustina y luego, cuestiona: “Si hay leyes que salen como trámites… ¿por qué tanta resistencia con esta? ¿Es darnos demasiada libertad? Es una pelea dura. Pero justamente por eso hay que darla”, cierra.

El próximo round será en 2016.

Las fotografías fueron realizadas por el equipo de reporteros gráficos de ANCCOM integrado por: Romina Morua – Noelia Pirsic – Deborah Valado – Andrés Wittib – Daniela Yechúa

Abr 8, 2015 | inicio

Difícilmente se pueda imaginar el Parque Lezama de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sábato enrejado. Pero el proyecto de puesta en valor llevado a cabo por el gobierno porteño contempla la instalación de rejas en el perímetro. Ante esto la polémica no tardó en aparecer, mientras algunas agrupaciones se manifestaron en contra, otras lo hicieron a favor.

Más allá de las diferentes posturas ante el tema, surgen algunos interrogantes. ¿La instalación de rejas implica una prohibición o una protección? ¿Prohiben actos de vandalismo o usos vecinales? ¿Qué actividades sociales y vecinales desaparecen cuando un parque es enrejado? El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (…) y tienen el deber de preservarlo”, pero además deja en claro que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.”

Arquitecto Rodolfo Livingston

ANCCOM consultó a Rodolfo Livingston, reconocido arquitecto y profesor universitario, quien ha fundado la agrupación Propamba, un espacio de reflexión sobre el área metropolitana de Buenos Aires que busca no solo sembrar el debate público sino también promover proyectos para mejorar la ciudad. Para él, la esencia de la cuestión está en el encuentro, que “es el eje de la democracia, el encuentro de la gente con la gente, el encuentro de la gente con la naturaleza, con la belleza. Y el espacio, sea con techo o sin techo, verde o no, debe estar al servicio del encuentro, de la estética y de las personas”. Entonces, la posición del gobierno porteño “no respeta ni la memoria ni la naturaleza ni el encuentro”, agregó. Por su parte, el arquitecto Carlos Blanco, vocal de la ONG Basta de demoler, dijo a la agencia que “una parte de la cuestión es el componente participativo de los ciudadanos, tal como lo prevé la Constitución de nuestra Ciudad”. Sin embargo, “la característica principal de la gestión del partido gobernante es que solo tiene en cuenta los intereses de los empresarios”, enfatizó Blanco.

El lema principal que justifica el enrejado del parque es la inseguridad. Sin embargo, para Livingston la cuestión se puede solucionar de otra manera, por ejemplo, con la vuelta de los guardianes de plazas, ya que son lugares donde la gente se encuentra, rie y disfruta del aire libre: “La seguridad se logra con algo mucho más económico y más humano que son personas que cuiden el parque, como había antes. Un guardián debería estar más cerca de una trabajadora social que de un policía, no es solamente cuidar que no haya delitos, es ser amistoso con los chicos, crear relaciones, fomentar los vínculos”. En cambio, “la reja tiene una connotación de prisión”. Para Carlos Blanco, el enrejado es “un intento de administrar institucionalmente la memoria de los ciudadanos” y el gobierno porteño “no tiene en cuenta la memoria y la identidad como componentes de la ciudadanía”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

Más allá de las idas y vueltas y los desacuerdos que hay en torno a la cuestión, gran parte de nuestra vida cotidiana transcurre en el espacio público y necesitamos de la existencia de espacios verdes para la distracción de los sentidos y sentirnos bien. Livingston sostiene que “hace falta dos categorías complementarias y dialécticas: adentro y afuera. Un adentro sin afuera es una prisión, y un afuera sin adentro es otra prisión. En esta ciudad cada vez hay menos afuera, y no es solo que exista sino que esté al alcance de la gente”.

Abr 8, 2015 | destacadas

Una tarde de diciembre la vorágine de la cotidianeidad acelera a los pasajeros de la línea C de subte en la estación Moreno. Como si fueran muñecos a cuerda, suben y bajan de las formaciones sin mirar alrededor, sin darse cuenta que España los invita a recorrer sus paisajes en los muros del andén. La línea de los españoles, como la bautizaron alguna vez, regala desde 1934 imágenes de Bilbao, Santander, San Sebastián, Alava y Navarra sobre el lado que va a Retiro y de Santiago, Lugo, Asturias y Santander del lado que va a Constitución.

Murales en cerámica en la estación de subte Línea C, Mariano Moreno.

Estos murales hechos de cerámica, impulsados por Rafael Benjumea y Burín, un ministro de Miguel Primo de Rivera, quien fuera presidente del Consejo de Ministros de España entre 1923 y 1930, se ven deteriorados por las filtraciones de agua que desde la plataforma superior caen sobre los dibujos, dejando manchas grisáceas. El muralismo es una disciplina artística que busca dejar de lado el caballete e intenta poner el arte en la vía pública; su objetivo es dejar una marca significativa que sea vista por todos los que pasan por ahí, como ocurre con las regiones de España. Muchas son las paredes de la Ciudad de Buenos Aires que cobran sentido con estas expresiones cuyos orígenes pueden remontarse al arte rupestre. Sin embargo, estas obras también sufren los pormenores de estar expuestas a una ciudad descuidada y acelerada. Para muestra un botón es más que suficiente. En 2007, Santiago Pusso vio el peligro que corrían estos murales debido a la remodelación y ampliación que estaba llevando a cabo Metrovias, la concesionaria de los subterráneos de Buenos Aires. Después de un tiempo dio con un funcionario, Nicolás Gallo -ex secretario de Producción y Servicio de la ciudad- quien consiguió que la Ciudad declarara monumentos históricos a las estaciones. Así nació Basta de demoler, una organización civil que con 20 miembros activos y más de 150 voluntarios trabaja a pulmón para cuidar el patrimonio de los porteños y evitar la demolición indiscriminada, hija de la actitud compulsiva a construir de la modernidad. A casi siete años de su formación, Basta de demoler enfrenta una demanda por parte del Gobierno de la Ciudad por 24 millones de pesos. El reclamo se basa en los daños y perjuicios que esta asociación habría provocado al detener vía judicial las obras en la futura estación Plaza Francia en los comienzos de 2012 cuando su intención era preservar el patrimonio natural e histórico de la plaza, incluidos los árboles que ya habían sido removidos por los contratistas.

Murales del Grupo Espartaco ubicados en el hall de la sede central de SOIVA (Sindicato del Vestido)

A lo largo de la historia del muralismo como trabajo artístico en el espacio urbano, la preponderancia de lo estético en una primera etapa – como en el caso de “La Casa de los lirios” en avenida Rivadavia 2031– dio paso en el período de entreguerras a una búsqueda por vincularse con lo socio-político. Diego Rivera y David Siqueiros postularon desde México la necesidad de un arte público y ornamental basado en sus propios orígenes, dejando la influencia europea. Ellos exaltaban las luchas sociales y el combate a los privilegios de clase. Si por el calor de la tarde, se decide dejar el subte y salir a la superficie en la estación Lavalle, al caminar hacia el 737 de la calle Tucumán se pueden ver los murales en relieve “1ª de Mayo” y “Dirigentes en Asamblea” del Sindicato de los Obreros del Vestido como testimonio de este tipo de representación política. Fue realizado por el Grupo Espartaco, un colectivo de artistas surgido en 1959, cuyos principales exponentes fueron Ricardo Carpani y Pascual Di Bianco, quienes en su primer manifiesto resaltaban la relación entre el arte, el mundo del

Mural «Educación o Esclavitud» ubicado en Paseo Colón y Garay.

trabajo y las luchas sociales: “El arte revolucionario latinoamericano debe surgir como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verla en su vida cotidiana”. El grupo logró darle sentido a esos rostros duros con puños en alto que hoy identifican al trabajador que lucha por sus derechos. A fines de siglo XX, este guante fue tomado por los artistas del Taller Muralista de la Unión de Trabajadores de la Educación. Caminando por San Telmo, al llegar al cruce de las avenidas Garay y Paseo Colón, “Educación o Esclavitud”, un mural de 300 metros cuadrados, obliga al transeúnte a levantar su mirada para ver retratado el enfrentamiento en Plaza de Mayo entre los educadores y las fuerzas de seguridad. Todos ellos han logrado sobrevivir al tiempo, la humedad y los funcionarios de gobierno.

Los murales forman parte del paisaje urbano; transforman los muros silenciosos y grises en testimonios de imaginación, memoria y cultura. Sin embargo, dependen de los ciudadanos que los protegen con un trabajo minucioso y detectivesco encontrando recursos legales frente a un Estado que se preocupa más por la rentabilidad económica que por el patrimonio cultural que pertenece a todos los ciudadanos.

Abr 8, 2015 | destacadas

“Hay políticas que marcan el sesgo ideológico del gobierno porteño, sin ninguna duda”, manifestó el legislador de la Ciudad José Cruz Campagnoli en la sesión de presupuesto de diciembre último. Una de las paradojas de los impuestos de la Ciudad es el aumento sistemático de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de patente, en contraposición con una política de exención impositiva dirigida al sector privado.

La composición del presupuesto y la política fiscal muestran el modo en que un gobierno entiende la administración de lo público. Tras siete años de gestión del PRO en la Ciudad, las grandes mayorías que la habitan pagan más impuestos, mientras un puñado de privilegiados queda exento de sus obligaciones con el fisco.

En 2011 se sancionó un nuevo método de cálculo del ABL, lo que arrojó que algunos incrementos podían llegar a superar el 300 por ciento. Por eso, cada año la Legislatura vota un tope máximo, que para el 2014 fue del 40 por ciento y que para el 2015 es del 30, según la ley votada en junio del año pasado y el presupuesto aprobado para el ejercicio vigente. Sin embargo, el cálculo de inflación que el gobierno prevé se encuentra por debajo de ese porcentaje. La ciudad estimó que la inflación será de un 28 por ciento anual en 2015, mientras que para 2014 había previsto un 24 por ciento anual que, con mediciones propias, terminó ascendiendo a un 28,8. En este sentido, los aumentos impositivos por encima de la inflación real son un rasgo constante de la política tributaria de la ciudad, mientras que la orientación de la exención impositiva se dirige a sectores fuertes de la economía. Como lo expresó el asesor económico del bloque Nuevo Encuentro en la Legislatura porteña, Juan Goldman: “Mientras sobre la mayoría de los habitantes de la Ciudad recaen aumentos sostenidos del ABL y para el año 2015 un aumento del 50 por ciento para las patentes de vehículos, algunas empresas privadas con amplios márgenes de rentabilidad, son eximidas de sus obligaciones tributarias”.

Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.

Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.

El bloque oficialista argumenta la exención con “la promoción de la ciencia y la tecnología” y “la generación de empleo” en esos rubros. Un informe de la Auditoria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de septiembre de 2014, expone que “en lo que tiene que ver con la promoción de actividades TIC, de las 100 empresas que la autoridad de aplicación informó como incorporadas al Registro de empresas TIC (N. del. E.: tecnologías de la información y la comunicación) al 13 de agosto de 2013, 87 eran preexistentes a la creación del Distrito. Este es uno de los indicadores que revela que no ha habido un crecimiento significativo de nuevas empresas de TIC que se radiquen en la zona”. A esa fecha, según el mismo documento, “la implementación del Distrito no ha tenido un efecto dinamizador de la creación del empleo, toda vez que en su mayoría las empresas mantienen su plantilla de empleados, limitándose a un traslado de la sede laboral (…) En el marco de los incentivos determinados por la Ley 2.972, las empresas radicadas o en vías de radicación, han recibidos beneficios impositivos al 31 de diciembre de 2012 por más de 90 millones de pesos”. Sin embargo, la directora de Gestión de Inversiones del Gobierno de la ciudad, Silvia Alves, consultada al respecto, indicó: “No es el objetivo principal la creación de nuevas empresas tecnológicas, si bien es un efecto deseado y la creación del Distrito es una herramienta propicia, el principal objetivo es el desarrollo económico de un área con inversión del sector privado y acompañamiento del sector público. Es por eso que el traslado de las empresas, sus empleados, la generación de consumo y el derrame de actividad comercial en el barrio, es en sí mismo un éxito de la política de distritos”.

El Distrito Tecnológico, según arroja el informe de la dirección a cargo de Silvia Alves, cobija a empresas de gran tamaño como Telefónica Gestión Servicios Compartidos, Despegar.com, Exo S.A., ADP Consultores -con oficinas en Colombia, México, entre otros- y Iron Mountain que poseen sedes y/o sucursales por fuera de esa zona y, según establece el informe de la Auditoria General de la Ciudad, existen “debilidades en la gestión de la Autoridad de Aplicación y de la AGIP, relacionadas en el control del cumplimiento de las obligaciones de los particulares que han adherido a los beneficios otorgados por la ley”. En tanto, el informe producido por el bloque del Frente para la Victoria (FPV) en relación al tema, expresa que “no existe un control por parte de la autoridad de aplicación que permita observar una contabilidad separada entre la actividad realizada dentro del Distrito y la que se realiza fuera de él, por lo tanto, es probable que esas firmas reciban más exenciones que las que corresponderían por su actividad dentro del polo de desarrollo”.

Por otra parte, otras sociedades con pocos empleados pero muy grandes como Consultores Traverso y Asociados S.R.L., Novatech Solutions S.A., MovilGate S.A., que poseen clientes como YPF, Garbarino y Visa, se encuentran en las mismas condiciones que las anteriores. “Esto es una forma solapada de financiar a las empresas privadas a costa de los contribuyentes”, opinó a la prensa Pablo Ferreira, legislador porteño por la Agrupación Seamos Libres.

Para muestra, un botón

“El caso de Iron Mountain -la empresa norteamericana de gestión de archivos conocida por haberse incendiado en febrero de 2014- es claro. No generó empleo y se benefició con casi cinco millones de pesos en exenciones impositivas, entre ingresos brutos y ABL”, explicó Aníbal Ibarra luego de la presentación del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, que se dio en el marco de la discusión presupuestaria de fines del año pasado. Asimismo, en su sitio web la firma informa que ocupa el puesto 721 en el ranking de las 1.000 empresas estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune.

A más de un año de aquel incendio, la empresa tiene dos causas judiciales. La que investiga los motivos del siniestro ocurrido el 5 de febrero de 2014, que según un informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina el episodio en el depósito del barrio de Barracas, fue intencional. En igual sentido se expresaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y aún resta el informe del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En tanto que el otro expediente surge de la investigación de AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es por presunto lavado de dinero.

Como contracara de las sospechas que la justicia debe esclarecer, Iron Mountain fue distinguida en 2009 por Mauricio Macri por ser una de las tres primeras firmas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto que lo ocurrido en Barracas se trató del quinto incendio de la mencionada sociedad. Los cuatro anteriores sucedieron en 1997, en Estados Unidos; en su planta de Londres, en 2006; en Ottawa, Canadá, en 2006 y en Italia, en 2011. En el caso argentino, murieron 10 personas entre bomberos y rescatistas. En la actualidad posee oficinas en el Polo Tecnológico de Parque Patricios y será exenta de impuestos durante el presente año y hasta el 2024.

Los datos del distrito

Hacia fines del año pasado para aprobar la política de exención a las empresas del distrito tecnológico, la Dirección General de Gestión de Inversiones presentó a legisladores y legisladoras porteñas un informe que explicita las empresas radicadas de modo definitivo en el polo, las provisorias y las que se encuentran en trámite, con el detalle de la cantidad de trabajadores que cada una emplea.

En suma, de los 11.359 trabajadores -radicados o comprometidos por las empresas en trámite-, 8.786 pertenecen sólo a 29 empresas de las 172 totales entre definitivas, provisorias y en trámite. Es decir que un 77 por ciento de los empleados trabaja sólo para el 17 por ciento de las firmas.

Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.

Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.

Las novedades judiciales en el caso Iron Mountain, en tanto, ponen ante una nueva encrucijada a la política de incentivos al sector privado del Gobierno porteño. La empresa premiada por el gobierno de la Ciudad en 2009 por ser una de las tres primeras inscriptas al Distrito Tecnológico y, luego, exenta de impuestos, tiene bajo la mira judicial los objetivos empresariales que enuncia. Así, cobra actualidad el comunicado que el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, difundió luego del incendio de 2014 en el que exigió que el Ejecutivo Porteño «dé explicaciones con respecto a los beneficios impositivos a la empresa Iron Mountain». Epszteyn, entonces, también planteaba que «mientras el Gobierno aumenta abruptamente los impuestos a los porteños todos los años, sólo en 2012 Iron Mountain se ahorró 5 millones de pesos por el distrito tecnológico entre ingresos brutos y ABL». En tanto, el Gobierno porteño clausuró el depósito de Iron Mountain en Parque Patricios, por sobre carga en los estantes en altura. En este contexto el legislador por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal pidió la “interpelación inmediata” a funcionarios del PRO, en el marco de la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.

Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.

Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.

Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.