En estos primeros seis meses de Gobierno de Javier Milei hubo un sistemático desmantelamiento de las históricas políticas de derechos humanos consensuadas en estos 40 años de democracia. Los casos de los programas del CAJ, el MECIS, la CONADI y el ERyA.

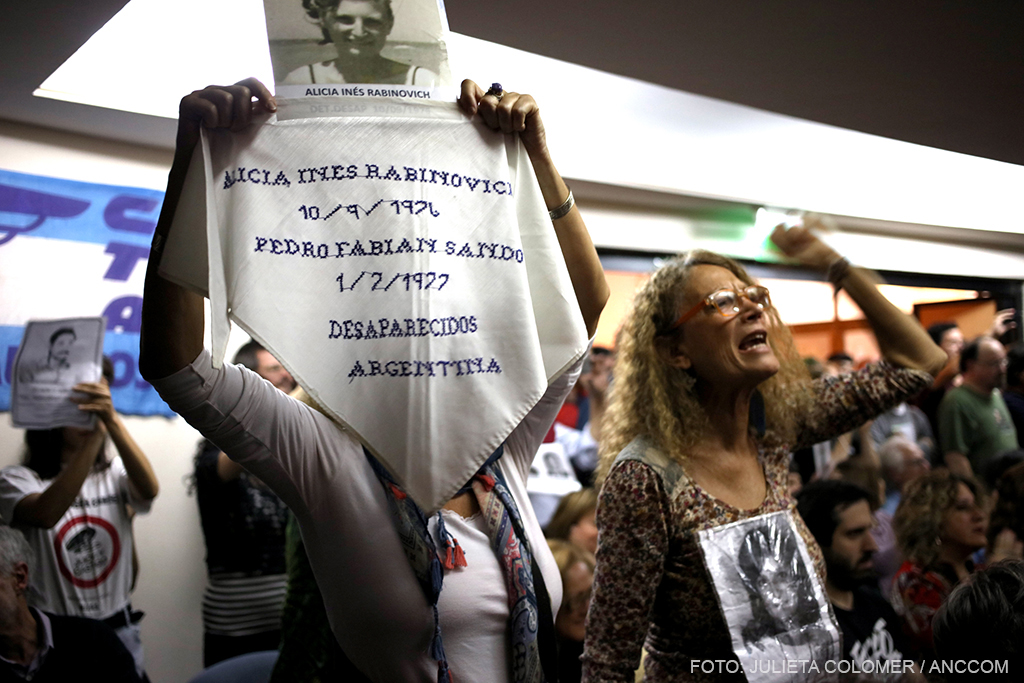

Masiva marcha por el Día de la Memoria en el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei.

A seis meses de iniciada la gestión de Javier Milei, el Gobierno viene llevando adelante múltiples políticas regresivas en materia de derechos humanos, como la negativa de brindar datos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la reducción del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la eliminación del equipo de Relevamiento y Análisis de Archivos (ERyA) de legajos del Ministerio de Defensa y el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).

“Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, alerta un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, Marcela Perelman, integrante del organismo, sostiene que “esto tiene que ver tanto con una visión sobre el pasado y sobre la violencia estatal en el presente. No se trata de una discusión solamente histórica o jurídica, sino sobre todo política sobre el uso de la violencia ahora”.

Sin INCAA y sin memoria

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados de la Nación emitió un proyecto de resolución, presentado por la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria), expresando preocupación por la situación del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), a partir de la decisión del Presidente del INCAA, Carlos Pirovano, de dejar sin funciones y pasar a disponibilidad al personal técnico profesional encargado de registrar los juicios por delitos de lesa humanidad.

En el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convocó al INCAA para que se avoque al registro audiovisual de las causas por delitos de lesa humanidad. Para ello, el INCAA creó el MECIS. Así, hasta la fecha el equipo técnico profesional audiovisual registró 80 juicios en todo el país. El MECIS “posibilita un registro profesional de los juicios por delitos de lesa humanidad, que ya son ejemplo ante el mundo. Permite también que la sociedad conozca testimonios e incluso a los genocidas”, señala el protocolo de resolución de la Cámara de Diputados. Y destaca: “El archivo que generan desde MECIS permite que nuestro país tenga para siempre el registro del compromiso en Memoria, Verdad y Justicia”.

Sentencia del juicio de lesa humanidad conocido como Puente 12 en 2018.

El acceso a la información, afuera

A fines de marzo, el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, anunció despidos en distintas áreas. Una de las más afectadas fue el ERyA, en donde diez de sus trece integrantes resultaron cesanteados. Mientras que los restantes fueron trasladados a otras oficinas del Ministerio. Este es el caso de Iván Novotny, que anteriormente trabajaba para el ERyA: “Nos enteramos de los despidos de un modo muy cruel cuando la Dirección de Derechos Humanos actual se apersonó en el archivo y el director sacó una listita, adelante de trece compañeros, enumerando diez que no iban a continuar. Fue una forma muy inhumana y sin anticiparse, incluso cuando se le hizo propuestas de poder reformular el área. Los compañeros se pusieron muy mal y les destruyó la vida a varios”, dice Novotny sobre cómo se enteraron de los despidos en el último día hábil de marzo.

El ERyA fue creado a través del decreto 4/2010. “El trabajo principal del equipo era analizar, normalizar y sistematizar los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas para responder a requerimientos de la justicia principalmente sobre los delitos de lesa humanidad”, describe Novotny. Hasta el momento, los investigadores que formaban parte de esta área aportaron alrededor de 170 informes.

Sobre la importancia del equipo, sostiene: “Como trabajadores hacíamos eso porque creíamos en lo que hacíamos y creo que nos despidieron por lo que hicimos. Fue un gran aporte y por eso gracias a eso en nuestro país es este un ejemplo en derechos humanos y políticas de archivo. Esta política fue pionera a nivel mundial reconocida internacionalmente”.

Bullrich contra el derecho a la identidad

El lunes 27 de mayo el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado en sus redes sociales señalando que no brindarán a la CONADI la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.

Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo y del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en diálogo con ANCCOM, señala que “Es bastante absurdo que hagan un comunicado público criticando a otro organismo del Estado. En todo caso esas cuestiones tendrían que discutirlas entre ministros. Yo nunca había visto una disputa pública de este estilo y ni siquiera contestada por el ministro de Justicia. La situación es muy extraña y llega al punto de escandalosa”.

La CONADI se creó en 1992. Desde Abuelas de Plaza de Mayo se venía insistiendo para que existiera un organismo técnico que se ocupara de aplicar los artículos sobre identidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2001, se sancionó la Ley 25.457, que ratificó las funciones de la CONADI como receptora de denuncias e impulsora de análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por medio del decreto 715/2004 se le concedió la posibilidad de acceder a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. De este modo, “las leyes aplicables autorizan el acceso a la información cuando median razones de interés público, tal como sucede en los casos de la CONADI, en los que se busca reestablecer la identidad de personas apropiadas durante la dictadura o que fueron víctimas de redes de tráfico”, dice un comunicado de Abuelas al respecto. Sobre esto, Hazan señala que “Su desfinanciamiento y la obstrucción de su actividad de búsqueda viola la ley, además de los tratados y la Constitución, con lo cual, claramente esto acarrea responsabilidad internacional del Estado”. También enfatiza que llamar a la CONADI como un “organismo militante” es claramente un acto de provocación.

Sin acceso a la Justicia

Este lunes, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado señalando el cierre de múltiples oficinas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). Este organismo se creó en el 2008 con el objetivo de condensar la atención de personas con derechos vulnerados, historias de vida que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena. Desde una perspectiva de derechos humanos, y con el compromiso de fortalecer las instituciones del Estado, los CAJ se desplegaron a lo largo y ancho del país, con equipos profesionales interdisciplinarios del Ministerio y de diversos organismos del Estado.

Sin embargo, la cuestión del acceso a la justicia es de larga data en nuestro país. Julián Axat, escritor, abogado e hijo de desaparecidos señala que “fue durante la dictadura militar, por los años 80 y 81, cuando se comienzan a poner los primeros habeas corpus respecto a la desaparición de personas. Así, se inició el proceso de memoria, verdad y justicia. Después, con el tiempo, ocurrieron otras cuestiones, otras víctimas, como los vulnerados”. Y es allí donde el CAJ cumple un rol clave para que este sector pueda acceder a la justicia.

“El abandono y desfinanciamiento de políticas efectivas de acceso y derechos humanos hacia los más vulnerables, es coherente con el mandato que ve a la justicia social como aberración y obstáculo. Entonces lo remueven y en eso no hay algo maligno, son honestos con su mirada filosófica: descreen en la idea del acceso a la justicia. Por eso el abandono de los dispositivos de los territorios”, destaca Axat, sobre esta situación.

Banderas

“El proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe sostenerse y defenderse desde todos los poderes del Estado”, concluye el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la negativa del Ministerio de Seguridad de entregar información. En esta misma línea, Hazan destaca que “es necesario que la sociedad tenga más conocimiento de estos temas y que se puedan discutir en la agenda pública. Encontrar a los nietos apropiados en la dictadura ha sido una lucha encabezada por Las Abuelas de Plaza de Mayo con una gran legitimidad social y cada encuentro de un nieto ha sido un momento de alegría colectiva y de satisfacción y de alguna manera una búsqueda que ha implicado a toda la sociedad.”

Por otra parte, Hazan afirma que el Gobierno debería tener en cuenta que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos están tomando nota de estas violaciones y de los obstáculos que se está poniendo a las instituciones que trabajan por la protección a los derechos humanos en Argentina. Ya han enviado comunicaciones distintos procedimientos especiales de Naciones Unidas, relatorías y grupos de trabajo, expresando preocupación y haciendo recomendaciones muy concretas y lo que ha sido desde el retorno a la democracia, una política de estado consistente que puso a la Argentina en un lugar de reconocimiento y visibilidad.

“No hay que darse por vencido. Hay que continuar generando propuestas, quizás reinventándose también, viendo de qué modo se llega a los jóvenes y a la sociedad, tal vez con otros proyectos, pero siempre con los derechos humanos como bandera”, dice Novotny. “Hay que darnos el lugar para ser creativos, proactivos, probar nuevos lenguajes y no quedar acorralados a la defensiva”, concluye Perelman.