Más de cien familias, incluido un centenar de niños y niñas, evitaron el desalojo de la casa Santa Cruz, con 500 policías dispuestos a lograr su objetivo. Durante un día de lluvia tan intensa como las negociaciones con el juzgado y el Gobierno porteño, se abrió un compás de seis meses de conversaciones.

El ruido de las cornetas deja de escucharse para dar paso a un silencio inquietante. Tres hombres con portafolio en mano cruzan las vallas que desde la madrugada cercan la casa Santa Cruz, en Parque Patricios.

-Cuiden nuestra casa y a nuestros niños- les ruega a los militantes en un grito Illiana Llanos.

La joven de pelo violeta es la voz de las 107 familias que resisten dentro del edificio la amenaza de desalojo. Con decisión se planta para negociar con los recién llegados oficiales de la justicia. La acompañan Rosa Herrera, abogada de las familias e integrantes de la Defensoría de Menores.

En un costado y envueltas en una frazada, tres vecinas aguardan apoyadas sobre la pared

-Está vez es peor que en 2019- afirma una de ellas con la mirada clavada en centenares de policías que las rodean.

Detrás de las vallas todavía hay más de ellos, en sus motos y camiones, como si de enfrentar a un batallón se tratase, y no de un hogar de familias, con ancianos y niños. La vecina está cansada, como el resto de sus compañeros que se mantuvieron despiertos toda la noche. Otra vez, dependen de la decisión de un juez: Fernando Cesari. Su firma tiene el poder de activar la violencia de los monigotes de celeste en sus largas filas, provistos de escudos y cascos.

La ronda de negociación se aprieta. Brazos de periodistas empujan los brazos de abogadas que intentan llegar al centro, corren también los brazos de camarógrafos. Algunas caras de dirigentes conocidos se las arreglan para sumarse a la ronda. Hay militantes y dirigentes del Partido Obrero, la UTEP, el Frente Patria Grande, cooperativas, que colgaron sus banderas en las cercanías. Todos intentan escuchar a los representantes del juez. Es claro: quieren empezar hoy el desalojo, sea como sea.

La conversación se tensa. Entre las palabras, el destino de 99 niños y niñas. «Dale que me cago de frío, debería estar en el colegio», grita uno que se asoma desde la terraza junto a sus compañeros.

Abajo se escucha en la ronda que «el derecho a una vivienda digna también está en la Constitución». Es el planteo de «la Doctora», como le dicen a Rosa los vecinos.

La ronda se desarma. Un funcionario de la Ciudad pide entre risas que le den espacio porque «está por tener un ataque de pánico».

-Illi, ¿Qué pasó?- le pregunta una vecina a la presidenta de la cooperativa Papa Francisco.

-Arreglamos crear una mesa de diálogo conjunto con Ciudad y Nación para plantear una solución habitacional transitoria y una definitiva. Tenemos que esperar el okey del juez.

Pasan las horas y el okey no llega. Son las 10 y media, y ya no hay rastros de los rayos de sol que más temprano calentaban las caras expectantes. Empieza una llovizna constante que ni capuchas, ni mantas, pueden combatir.

La mayoría de las familias permanece dentro del edificio. Una puerta de hierro negro sella la entrada para cualquiera. El chirrido de cacerolas persistentes contra la pared todavía se escucha. De acá no nos movemos, es la convicción que resuena en cada golpe para darse ánimo. Al lado, se armaron tres gazebos debajo de los cuales un vecino prepara café para calentarse. Jazmín se abriga con su buzo rosa y se resguarda del viento sentada en una reposera. Es de las pocas que están afuera y por un grupo de whatsapp se comunica con los que esperan dentro de los departamentos, entre ellos su hijo de 7 años.

«Vivo acá hace 17 años, vine de Perú con mí mamá cuando era muy chica. En ese momento esto no tenía ni dueño, ni luz, ni cloacas», cuenta, y la voz se le torna grave cuando agrega que «desde 2010 un multimillonario compró el lugar con nosotros adentro». Habla del empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien les inició el juicio que lleva 13 años sin resolverse.

Dos vecinas reavivan el fuego que todavía resiste el agua sobre el asfalto. Illiana, convoca a los vecinos y militantes a que la escuchen. Antes de hablar hace una pausa, toma fuerza de donde puede, de las esperanzas de cientos que la necesitan firme, para comunicar las últimas noticias.

-El juez está muy duro. Quiere que entreguemos una familia como prueba de fe, carne de cañón para empezar un desalojo escalonado- respira hondo y casi se le quiebra la voz cuando sigue- escuchamos de aquel lado que quieren entrar. Por favor compañeros, cuiden la puerta.

Quienes la rodean se miran ahora preocupados. Sobre sus cabezas, sacando medio cuerpo por el balcón, un pibe pregunta: «Compañero ¿cómo estamos?». Nadie atina a responderle.

La lluvia obliga a la mayoría a apretujarse bajo los gazebos. «Un paso para atrás compa, como en el colectivo», se escucha que alguien dice. Los minutos se hacen de goma, y el agua cae en cantidad. Desde la ventana un hombre le tira a sus compañeros bolsas de nylon y otra mujer se organiza para empezar a repartirlas. Los impermeables ahora cubren un poco a los guardianes de la puerta.

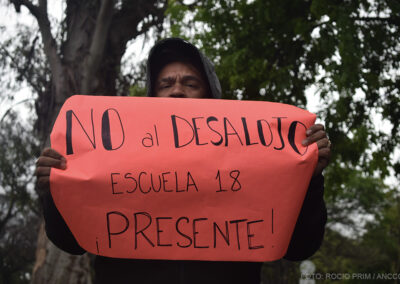

«No queremos desalojo, no queremos represión, queremos vivienda digna, queremos la solución», cantan bajo la lluvia.

Los hombres rígidos de portafolios y anteojos vuelven una vez más, ahora bajo sus paraguas. Se dibuja un acuerdo entre las partes. El juez, en negociación con el multimillonario hotelero y el Gobierno de la Ciudad, propone a las partes firmar la transitoria solución. El GCBA le alquilará el predio por seis meses al dueño mientras se organiza la mesa de trabajo para darle a las familias un hogar definitivo. Seis meses, no hay certeza de que se cumpla la promesa de vivienda digna en ese término. Por lo menos hoy, las familias vuelven a recuperar el aliento. Hoy no los van a dejar en la calle.