Dic 24, 2019 | Novedades

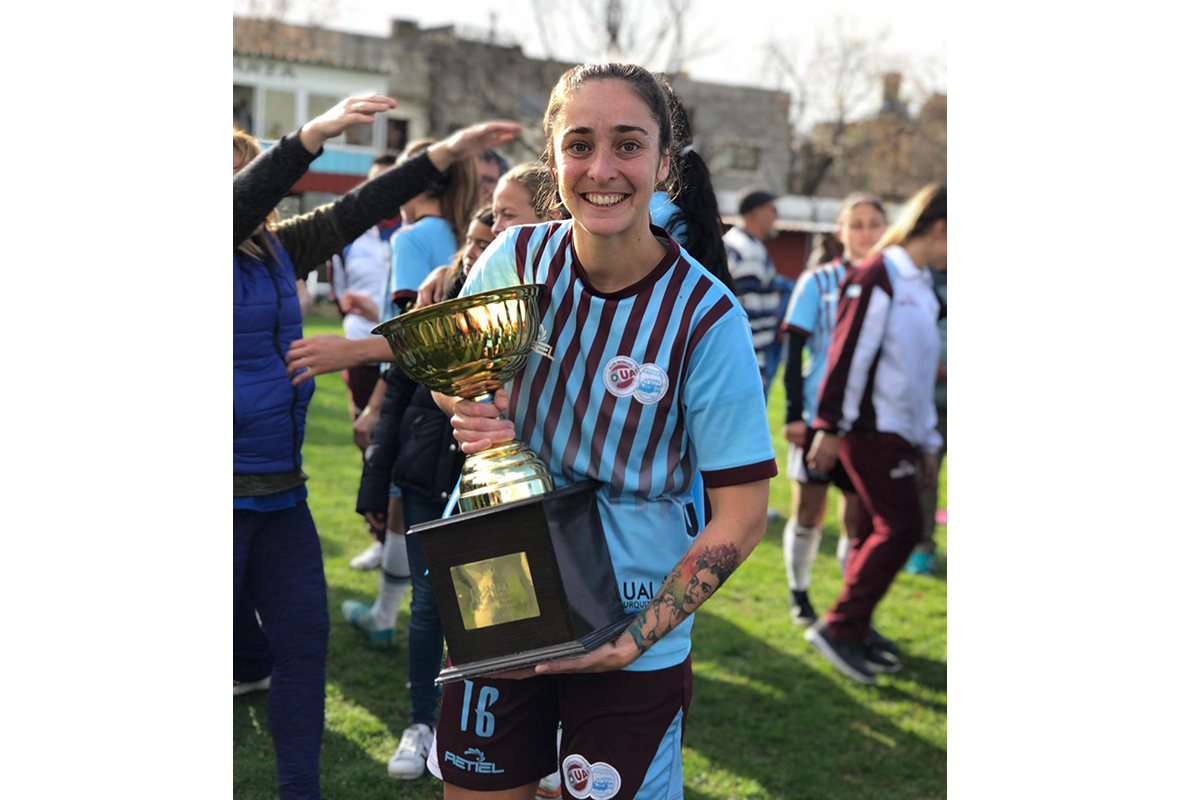

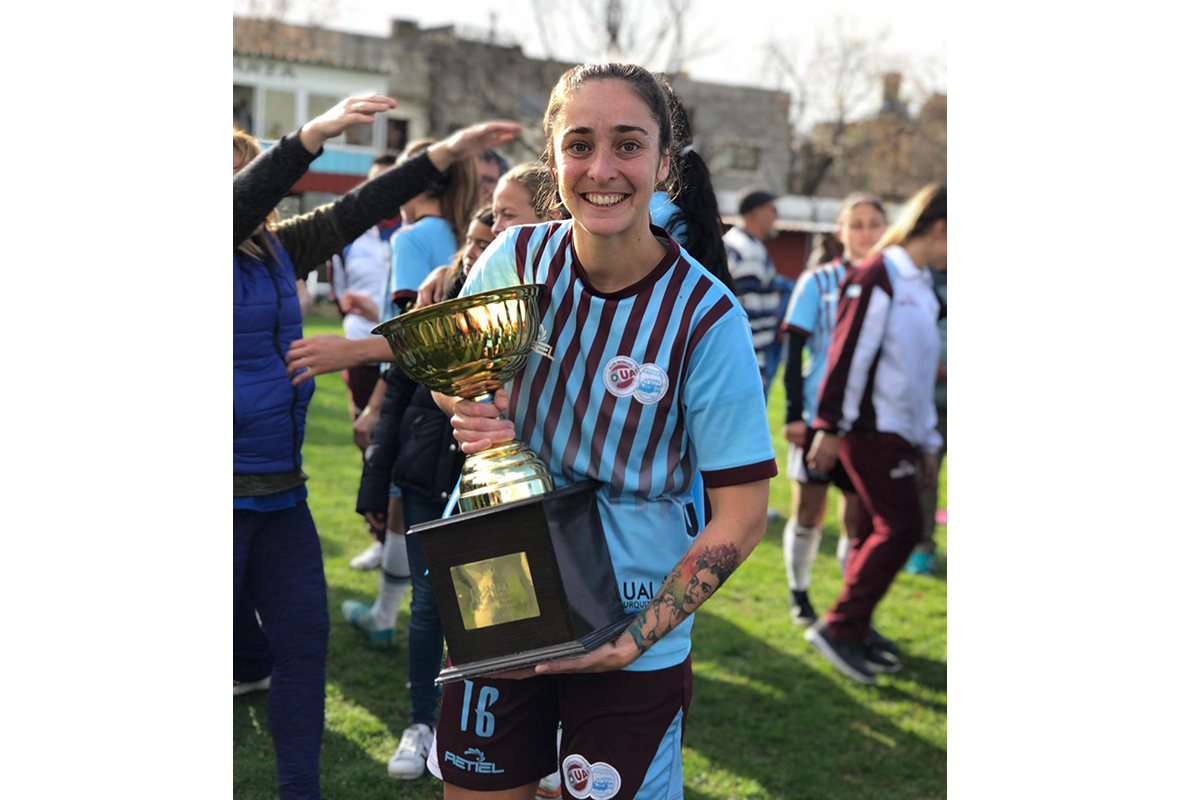

Macarena Sánchez.

Nacida hace 27 años en Santa Fe, Macarena Sánchez llegó a la Ciudad de Buenos Aires a cumplir su sueño en “la gran ciudad”. Logró entrar en el UAI Urquiza donde en siete años cosechó cuatro campeonatos de AFA –el último incluido– y una medalla de bronce en la Copa Libertadores. El 5 de enero, en el receso del Torneo de Primera División 2018-2019, su director técnico le informó que quedaba afuera del plantel por una “decisión futbolística”. Lo inoportuno e irregular es que Macarena no podrá inscribirse en otro equipo hasta la apertura del libro de pases, lo cual la dejará sin jugar por los próximos seis meses.

Ante esto, Macarena inició un reclamo histórico al club y a la AFA para que se reconozca su relación laboral como jugadora profesional. Su caso revolucionó las redes sociales: cientos de asociaciones y jugadoras de todo el mundo le dieron su apoyo demostrando que la lucha por la igualdad de derechos entre varones y mujeres no reconoce fronteras. Macarena lo sabe y puso su voz y su cuerpo para ser escuchada. En diálogo con ANCCOM, habla sobre el camino recorrido y las principales problemáticas que afrontan a diario las mujeres que se abren paso en el fútbol en la Argentina: “Nos acostumbraron al rigor del silencio –afirma–, pero llega un momento en que tenés que poner en la balanza si pesa más lo personal o el presente de un montón de chicas y el futuro de generaciones por venir. Esto último pesó más para mí”.

¿Pensaste que tu caso iba a tener tanta repercusión?

Pensé que iba a ser grande pero no de esta magnitud. Me sorprendió para bien porque sirve no sólo para visibilizar mi caso sino la situación del fútbol femenino en general.

Recibiste mucho apoyo de chicas que viven situaciones similares en otros países…

Es un problema a nivel mundial, salvando las distancias, ya que hay países donde está más profesionalizado el deporte pero de todas maneras se dan situaciones de desigualdad. Desde la brecha salarial hasta temas de estructura, no hay ningún país donde se esté en paridad de condiciones con los hombres. Acá en Argentina estamos a años luz de ciertos países.

¿Cómo sobrellevás el alto nivel de exposición en estos días?

Es muy difícil, UAI Urquiza es el club donde jugué siete años. Pero no me arrepiento, lo volvería a hacer porque sé que es para el bien de todas. Viví un montón de cosas en el fútbol, amo jugar al fútbol, es mi pasión, pero si no llega la oportunidad en otro club voy a seguir dando mi lucha desde otro lugar para que otras generaciones no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotras.

¿Tuviste alguna respuesta del club o de AFA respecto a la intimación que presentaron tus abogadas el 18 de enero?

De AFA me contestaron formalmente por escrito el 31 de enero, negando la relación laboral y los distintos puntos expresados en nuestra intimación. Niegan por ejemplo estar incumpliendo con las normativas de la FIFA en materia de igualdad de género y las obligaciones de no discriminación hacia las mujeres. Del club no recibí respuesta alguna, nadie más volvió a contactarse conmigo.

¿Por qué el club tomó una decisión tan abrupta en medio del torneo?

No me lo esperaba, menos a mitad de campeonato, sin posibilidad de reorganizarme, no es correcto. Sobre los motivos, me transmitieron que era una decisión futbolística y me tuve que quedar con eso, no me dijeron nada más. Pero pensar en el motivo, si fue o no por cuestiones deportivas, es correr el foco, a fin de cuentas la consecuencia es que me quedé sin club.

¿La decisión de denunciar esto fue tuya o personas de tu entorno te animaron a hacerlo?

Nació un poco de mí y hablándolo con mi hermana, que es una de mis abogadas. Con el correr de los días decidí llevarlo más allá para que no quede como un caso más, como sucede habitualmente en el fútbol femenino que vivimos estas injusticias y terminan en la nada porque no tenemos un apoyo legal, nada que nos ampare. Muchas de las chicas no cuentan con recursos. Al no ser tomadas como profesionales, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) no nos toma dentro de su gremio. Ni ellos, ni los clubes, ni AFA nos escuchan, estamos solas cuando suceden estos casos.

¿En qué se diferencia la dinámica deportiva del fútbol femenino con una práctica amateur?

Una de las cuestiones es el contrato. Nosotras solo firmamos una ficha de inscripción por un año al inicio de cada torneo, el cual no tiene valor contractual. Sin embargo, no dejamos de ser trabajadoras por eso, estamos en todo caso precarizadas en una situación laboral no regularizada. Cumplimos con todo lo que nos exige el club: tenemos horarios como los hombres, no podemos faltar, vamos a entrenar como mínimo cuatro veces por semana tres horas más el día de partido, o hasta hacemos doble turno. La mayoría somos del interior, no podemos visitar a nuestras familias porque tenemos que jugar. Creo que las mujeres lo vivimos con muchísima más pasión, es enorme el esfuerzo que hacemos. Somos jugadoras, trabajadoras y lo vivimos como profesionales porque lo sentimos así.

¿La vara que mide a la mujer deportista es más alta?

Es esa doble exigencia de tener que demostrar que somos capaces de competir, de alcanzar objetivos. Es un esfuerzo constante para demostrarle a la sociedad que estamos capacitadas para ocupar un lugar que históricamente ha sido de los hombres. Lamentablemente se termina romantizando nuestra precarización. Un diario capaz te titula “Qué orgullo la jugadora que entrena, trabaja y estudia”, pero hay una realidad detrás de eso, nos están esclavizando, hacemos este esfuerzo porque no nos queda otra. Yo salgo a laburar y juego al fútbol porque no tengo otra opción, con solo jugar no puedo vivir.

¿Cómo fue tu experiencia al venir a entrenar a Buenos Aires?

Me costó mucho la adaptación en cuanto a lo deportivo y al cambio de vivir en una gran ciudad lejos de mi familia. De por sí el mercado de jugadoras se mueve y está muy centralizado dentro de Buenos Aires en un circuito muy cerrado. Hoy es muy complejo para las chicas de las provincias venir e insertarse por múltiples cuestiones ya sea por el alojamiento, porque son menores, por el desarraigo o los temores de la familia. Yo vine para cumplir un sueño. Los agarré a mis viejos y les dije que quería jugar en un club y ganar una copa. Ellos me apoyaron desde el primer momento.

¿Te encontraste con otro nivel de exigencia?

En lo futbolístico el torneo acá es mucho más competitivo, el nivel de entrenamiento y exigencia es más alto, está más desarrollado que en el interior donde todo es más precario, los recursos son aún más escasos. La mayoría de las chicas de los clubes del interior dependen de la liga de cada provincia que cuenta con menos recursos, porque el único que depende de AFA es el torneo que jugamos acá en Buenos Aires. Yo empecé a jugar en UAI a los 20 años y me di cuenta que me había entrenado mal durante 10. Desde los seis que juego a la pelota pero hasta los quince no tenía dónde hacerlo, no había ningún club que me abriera las puertas entonces no me quedaba otra que jugar en una plaza. Recién a los 15 pude comenzar a jugar en uno de los pocos clubes que tenía equipo femenino en Santa Fe.

¿Cómo hace una jugadora de fútbol para llegar a fin de mes?

Vivimos de hacer otras cosas porque el sueldo de una jugadora de fútbol no es ni la mitad del básico en Argentina. Algunas tienen la posibilidad de que su familia las ayude económicamente, no trabajan pero por lo general estudian. Hay muchos casos inclusive donde las jugadoras tienen que pagar para jugar, ya sea abonando una cuota societaria, pagándose el transporte, la ambulancia, cosas que obligatoriamente las tiene que pagar el club porque está en el reglamento de AFA, una ambulancia, un policía, un médico, pero que muchas veces no se cumple. Entonces las chicas tienen que salir a laburar para pagarse sus gastos porque si no no se presentan en el partido, pierden los puntos y tienen consecuencias.

¿Qué otras problemáticas urgentes padece el fútbol femenino?

Una de las más grandes es la cobertura médica. La mayoría no tiene obra social, se lesionan en un entrenamiento o en un partido y se tienen que pagar su propia operación, el club no se hace cargo de nada, menos de los meses de rehabilitación. Muchas veces las jugadoras se recuperan mal y se vuelven a lesionar. Otra falencia es la falta de estructura de escuelitas y juveniles, no se tiene en cuenta a la mujer jugadora desde chica. Las niñas tienen que practicar el deporte de manera informal porque no tienen un lugar donde desarrollarse. Es un gran problema porque es una edad donde es importante adquirir conocimiento, de más grande cuesta mucho más. Es fácil decir que las jugadoras son malas, que no juegan al mismo nivel o no son rápidas o fuertes. No se puede pretender que una mujer tenga la misma fortaleza física que un hombre si empieza a entrenar bien a los 20 y ellos nacen, les regalan la pelota y a los cinco ya pueden ir a una escuelita.

Son problemas que requieren una solución de fondo…

Sí. Los clubes deberían tener un proyecto serio, a largo plazo. No hablo de la salida fácil, de hacer 20 contratos por equipo, nos desligamos y es profesional. Las chicas necesitan un lugar donde entrenar, los materiales necesarios, una obra social, ser conscientes que un jugador de alto rendimiento tiene que comer bien. Son cuestiones básicas que los hombres las tienen al alcance de la mano.

¿Te preocupa que los tiempos de la profesionalización no sean los de las necesidades presentes?

Entiendo que la profesionalización es a largo plazo pero mientras tanto hay chicas lesionadas a las que no les pagan las operaciones. Algo hay que hacer, son derechos básicos. Se escudan en que el fútbol femenino no vende, pero tenés que invertir para que venda, buscar sponsors, atraer gente, televisación. Es falta de voluntad, no quieren que la mujer ocupe los mismos espacios que el hombre, porque los recursos están pero se centraliza en el fútbol masculino.

¿Qué opinás sobre el DNU que transformó la Secretaría de Deportes en una “agencia”?

Es más de lo mismo de lo que hace este Gobierno, privatiza, toma el deporte como una oportunidad de negocios en beneficio propio. No lo hacen por desconocimiento, lo hacen por conveniencia y porque les va a ser redituable económicamente. Tenemos un gobierno de empresarios que no se preocupan por el bien de la sociedad. No invierten o recortan políticas contra la violencia de género, ¿van a invertir en el deporte? ¿Qué va a pasar con el CENARD? Esa es la casa de los deportistas olímpicos argentinos que se rompen el alma para entrenar.

¿Qué representa para vos el feminismo?

Me cambió la vida y la mentalidad completamente. Siento que siempre fui feminista pero no le había podido poner nombre antes. Desde chica me molestaron las diferencias, injusticias y privilegios. El feminismo me empujó a animarme a hacer lo que hice, creo que hace un par de años no lo hubiera hecho. Pasé muchas situaciones de destrato o maltrato y no fui capaz de plantarme porque sabía que el otro tenía más poder que yo. Las mujeres en este ámbito han sido siempre relegadas y el feminismo es un movimiento que va en contra de eso, que lucha por la igualdad, te da la fortaleza para hablar siendo consciente de que los beneficios tienen que ir más allá del beneficio personal, es por un bien colectivo.

¿El miedo es el principal rival a vencer?

Muchas jugadoras callan por temor a perder lo poco que tienen, a mí me pasó, se lo que cuesta poder tener un lugar en este deporte y no hablas por miedo a las consecuencias. En gran parte es culpa de los dirigentes que juegan con ese miedo y con la presión que recae sobre nosotras.

En un tuit invitaste a que te escribieran todas aquellas jugadoras que sufrieron o sufren situaciones de injusticia o desigualdad. Tuviste más de 200 respuestas, ¿alguna te llamó la atención?

Se trata de las situaciones y problemáticas que venimos conversando que se replican en distintos clubes. Si bien yo viví muchas en carne propia, no dejan de sorprenderme ciertas historias como la de una chica que me escribió que las hacían limpiar el vestuario antes de jugar porque el club sólo se los limpiaba a los hombres. Quizás para algunos sea una pavada, pero es de una violencia simbólica muy fuerte.

¿Influyó en tu visión actual estar cursando Trabajo Social en la UBA?

Antes de entrar a la UBA pensé que era una persona de mente abierta pero me di cuenta que no, que me faltaban un montón de cosas por aprender. Cursar en una universidad pública te hace conocer muchas realidades, pibes que no tienen por ahí ni para comprar un apunte, gente mayor que se decide a arrancar una carrera, compañeros de otros países, chicos que van a las corridas después de laburar. A mí me abrió la cabeza y me dio un nivel de conciencia social que antes no tenía.

¿Qué expectativas tenés respecto a la participación de la Selección Argentina femenina de fútbol en el mundial de este año en Francia?

Confío en que les va a ir bien, hicieron una buena Copa América, a pulmón. Es histórico que hayamos clasificado al Mundial perteneciendo a una liga amateur, si bien muchas de las convocadas son profesionales porque juegan en otros países donde tienen preparación y dinámica superiores. En nuestra Selección tenemos grandes individualidades, el tema es que el equipo como grupo no se conoce dentro de la cancha. Se encuentran 15 días antes del Mundial mientras hay selecciones que están hace dos años preparándose. Es claro que no competimos en igualdad de condiciones cuando el resto de los planteles se dedican de lleno al deporte y tienen la cabeza y el cuerpo cien por ciento en eso, con una estructura deportiva, económica y de salud que las respalda para que lleguen de la mejor manera.

Dic 24, 2019 | Novedades

«La Barbie apareció en un momento en el que me sentía muy mal. Estaba en un trabajo que tenía que ser el laburo de mis sueños pero me subestimaban constantemente», recuerda Mileo.

“Si el futuro es feminista, el conocimiento deberá serlo, otra no queda”. La frase es de Agostina Mileo y pertenece a su primer libro, Que la ciencia te acompañe. A luchar por tus derechos, publicado por Editorial Debate. Con lenguaje directo y accesible, Mileo aporta allí datos científicos para pensar temas de la agenda feminista: aborto, orgasmos, menstruación, las dietas, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino; y desarmar sus mitos asociados.

Agostina es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental, y doctoranda en Historia y Epistemología de la Ciencia. Además, es editora en Economía Femini(s)ta y coordinadora general de MenstruAcción, una campaña que apunta a que menstruar deje de ser un factor de desigualdad económica y un estigma. Pero en las redes sociales, a Agostina se la conoce como la Barbie Científica, un personaje que creó para enfrentar los prejuicios de ser mujer en el ámbito científico y “ponerle glitter al bullying”.

¿Cómo surgió la Barbie Científica y el interés por pensar la ciencia en clave feminista?

No surgió todo al mismo tiempo. La Barbie apareció en un momento en el que me sentía muy mal. Estaba en un trabajo que tenía que ser el laburo de mis sueños pero me subestimaban constantemente. Tenía que ver con mi aspecto, como si ocuparse de la imagen fuera sinónimo de ser superficial, y más por mi especialidad. Ya había hecho el posgrado en comunicación científica y dentro del ambiente de la ciencia se veía que no me había dedicado a nada serio. Muchos profesionales de la ciencia tienden a pensar que no hay nadie mejor para comunicar las cosas que ellos mismos y que no requiere ningún tipo de habilidad especial más que el sentido común o una disposición natural como el carisma. Necesitaba hacer algo más propio que me incentivara, y buscando estrategias me di cuenta de que en muchos estudios aparece que la comunicación pública de la ciencia y los contenidos satisfacen una demanda preexistente, que la gente que ya considera que la ciencia es un tema de interés general, busca cosas y las encuentra, pero que no hay productos que capten nuevas audiencias. Por como venía siendo socavada mi autoestima se me ocurrió pensar en un personaje, veía que es un recurso que se utiliza mucho para chicos. La Barbie Científica permitía que piensen que me estoy riendo de mí misma pero, en realidad, me estoy riendo de la situación que atravesaba todos los días y lo que se pensaba de mí cuando ingresé a trabajar en comunicación pública de la ciencia. Fue mi manera de ponerlo sobre la mesa y también me divertía la exploración de esos aspectos. Estudié teatro y danza de chica y me divertía construir un personaje. El otro día encontré un fanzine que hicimos hace unos años con amigos, y tiene textos que son súper exploratorios del personaje. Se ve que le estaba buscando la voz a la Barbie y dice cosas tremendas, es como una revista Cosmopolitan pero científica, muy gracioso. Hoy no haría ese contenido porque los ánimos están muy caldeados y la ironía a veces no se entiende. La Barbie está más resguardada pero hay algo en el aspecto y en el lenguaje corporal en los videos que es irónico y con lo que me gusta jugar. Soy yo misma, no es un alter ego forzado, es un aspecto de mí y fue parte de un camino de la aceptación porque yo también pensé muchas veces que no soy lo suficientemente seria. Y no, no soy seria ni solemne pero no por eso soy menos rigurosa.

¿Y el feminismo?

En relación al tema feminista, si bien por un lado nos piden una conformidad asfixiante con un montón de normas respecto al aspecto, a la forma en la que nos presentamos a nosotras mismas, la conformidad respecto a la femineidad nos abruma y nos ahoga, y cuando se evidencia eso no gusta. Entonces es evidente que no leíste el último paper porque te estabas pintando las uñas. Eso siempre estuvo de fondo en la construcción del personaje, una sátira de esa cuestión. Pero soy conscientemente feminista desde el Ni Una Menos. Unos meses antes de la primera marcha empecé a trabajar en una empresa de copas menstruales, tenía que recabar evidencia clínica sobre la copa menstrual para que en entornos médicos se empezara a prescribir y cuando comencé esa investigación me di cuenta de algo que es obvio: si no tenés plata para comprar productos de gestión menstrual vas a faltar a la escuela o a tu trabajo, y eso me flasheó. Ahí empecé a pensar que tenía que hacer algo, que tenía que poner el cuerpo. Siempre milité, no en lugares partidarios, pero trabajé en barrios y en distintos proyectos. No era ajena al activismo pero en ese momento se juntó todo. Pensé que para hablar de eso también hacía falta difundir la perspectiva científica al respecto, sostener los argumentos, recabar datos, y ahí empezó ese camino.

«No puede ser que la menstruación condicione nuestro acceso a derechos», se queja La Barbie Científica.

En el libro hablás de que cuando te cae la ficha de que el machismo está en todos lados, después no podés dejar de verlo. ¿Vos ubicás ese momento como tu propia caída de ficha al respecto?

Sí. Fue una epifanía. No puede ser que la menstruación condicione nuestro acceso a derechos. Pero lo pienso como un camino, hay un recorrido en el que aparece un elemento. Yo exploro mucho con la cocina vegana y hay algo muy difícil que es el reemplazo del huevo en ciertas preparaciones. Es eso: encontrar un elemento ligante y que de repente la cosa tome forma, ya no son los ingredientes por separado. Hay una cuestión que a mí me pasa con el feminismo, la comunicación pública de la ciencia y el personaje de la Barbie que tiene que ver con cosas construidas durante tanto tiempo que de repente tienen un sentido común, y yo empecé a estar más incentivada y a darme cuenta de que esto es mi carrera.

¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?

No fue mía. Una vez vino el escritor Enzo Maqueira a un programa de radio que yo hacía y le había gustado el personaje y me dijo “¿por qué no escribís un libro?”. Me implantó esa idea pero lo dejé ahí. Y un día me llegó un mensaje de Facebook de mi editora, Ana Pérez, preguntándome si alguna vez había pensado en escribir un libro. Fui con una idea y ella me dijo “eso no”. Entonces le dije de hacer un compilado. Lo armé con material de varios años de trabajo, son temas que fui tratando desde distintos aspectos y noticias. Quería que fuera un libro corto, y que te quedaras con un panorama general de por dónde va la cosa. Porque no sé si a todo el mundo le interesa acceder a cierto nivel de detalle, primero, y me interesaba más poner en perspectiva dónde entra la ciencia en un colectivo feminista amplio, con demandas diversas, y con construcciones muy recientes en muchas personas, hay gente que recién se empieza a hacer preguntas, y me parece que está bueno poder acceder a información bastante digerida para poder incorporarlo a su propia perspectiva del feminismo. Y también para gente que está muy metida pero es un tema al que nunca accedió. Me parecía que tenía que ser para todo el mundo, independientemente del momento en el que estés respecto de tu feminismo. Hay muchos libros de comunicación científica pero, en general, están en el stand de autoayuda o en el de libros feministas. Eso para mí es tremendo. A mí me gustaría estar al lado de Manes. No en la vida, sólo en la vitrina. La idea era que fuera accesible y que cada capítulo te dejara una idea respecto del orgasmo, el aborto, y así. Tiene fuentes muy diversas, no son solo papers, hay charlas TED, videos, publicidades, hay capítulos de series. La idea es que podamos ir identificando estas cuestiones en los consumos culturales que tenemos porque si no tenés que ir a buscar esa información a lugares que son un poco inaccesibles a menos que seas del palo académico.

Barbie lanzó una campaña por la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual y su distribución gratuita.

Comentaste que el capítulo que tuvo mucha repercusión y te sorprendió es el dedicado a las dietas y la alimentación.

Era un capítulo que no era de mis favoritos y me lo nombraron mucho. Lo escribí, más que por afinidad con el tema, por una cuestión de responsabilidad. Es algo súper local, recontra dejado de lado por la salud pública. Se habla muy poco de la cantidad de trastornos alimenticios que hay en Argentina. Es particular y es superlativa. Siempre estamos peleando el segundo o tercer puesto a nivel mundial en casos de anorexia y bulimia. Es una sociedad especialmente obsesiva con las dietas y la delgadez. Si bien yo no lo abordo tanto, desde ese lugar sí hablo mucho de cómo la salud empezó a ser un valor moral para acceder a cánones estéticos. Nos siguen vendiendo lo mismo para los mismos fines pero con discursos reformados que en la superficie parecen ocultar otra cosa. Ese capítulo además tiene una crítica muy cruda a la manera de presentar resultados en la academia y la ciencia, que tiene que ver con ser ciegos a la clase. Eso también generó repercusiones. Muchas personas que militan estas cosas no suelen verlo en personas que se dedican a hablar de ciencia o a hacer ciencia. Digo que muchos estudios acerca de la conducta alimenticia se hacen asumiendo que los humanos cambiamos nuestro comportamiento porque tenemos una disponibilidad de alimentos infinita. Si bien es verdad para muchas personas, es una falta de respeto supina enunciar eso. Debería decirse “para tal porcentaje de la población existe esta realidad, entonces yo estudio desde este recorte”, pero no reconocer eso a mí me choca muchísimo.

En relación a eso, una de las ideas principales del libro es el cuestionamiento de la supuesta universalidad de la ciencia, la idea de que el sujeto neutral de la ciencia es en realidad el varón blanco heterosexual. ¿Qué podés decir acerca de la ceguera de género a la hora de armar los muestreos sobre los que se basan la mayoría de las investigaciones?

Es súper complejo. Se tienen que hacer recortes porque no se puede estudiar la realidad toda. Pero no se trata de criticar y señalar porque si no entrás en ese círculo en el que la ciencia es un discurso más y es lo mismo que la astrología. ¿Qué es esa equiparación? Hasta ahora, la ciencia ha sido la mejor manera de argumentar que hemos encontrado como humanidad, pero se puede perfeccionar. No sólo por razones que tengan que ver con la justicia social sino para hacer mejor ciencia. Y esa es la parte que mis colegas nunca toman. Siempre me dicen que está bueno lo que hago por corrección política y porque ya no se pueden decir ciertas cosas. Pero cuando yo señalo que una muestra no está bien hecho no lo toman. Cuando en el libro hablo del paper de los culos y las tetas, que fue defenestrado de mil maneras, a mi no me interesaba reproducir esas críticas, lo que digo es que las conclusiones no se desprenden del estudio. En los medios salieron a decir que las mujeres están gastando mal la guita porque se hacen más las tetas que el culo, y que a los hombres les gustan más los culos. Se asume que si nos hacemos una cirugía es para gustarles a los tipos, y no se hizo ninguna contraprueba para poder afirmar eso. Me parecía interesante decir que las conclusiones no se desprenden del experimento y criticarlo desde ese lugar. Lo que quería demostrar es que en nombre del machismo, y obviando las diferencias entre géneros, se termina haciendo mala ciencia.

¿Cuál es tu diagnóstico de la brecha de género en el ámbito científico hoy en la Argentina?

Hoy está todo muy difícil. Ante una emergencia, los reclamos feministas parecieran ser hasta mezquinos. Hoy también, de cara a las elecciones también se puede pensar que el aborto no es tan importante porque la gente se está muriendo de hambre y eso se escucha hasta de dirigentes políticas feministas. Más allá del diagnóstico que se puede leer acerca de la situación de las mujeres en ciencia, de la segregación vertical, la segregación por estereotipos, el no incentivo y demás, yo insisto mucho en la responsabilidad institucional. Hay herramientas e iniciativas que se propusieron y que ni siquiera son tan nuevas. La Unión Soviética fue pionera en la reincorporación y permanencia de mujeres en la carrera científica. Hay una responsabilidad institucional que muchas veces se disfraza de que como la cosa está mejor que antes, como hay una especie de camino que se está recorriendo, hay que esperar porque va a llegar de repente a la igualdad, y sólo habría que esperar que suceda. Pero también hay una resistencia machista que no hay que dejar de ver. Me parece muy importante visibilizar que son los varones científicos los que menos creen en la evidencia que se recaba acerca de la discriminación a las mujeres en los campos científicos. Así como hay algo cultural que atraviesa, tampoco podemos negar las interacciones particulares de ciertos sectores. El estereotipo de varón científico es bastante misógino. Si te dedicas a la ciencia es porque sos una ameba sexual, sos nerd y no sos atractivo para nadie.

¿Qué iniciativas concretas podrían implementarse para generar una reestructuración del lugar que ocupan las mujeres en la ciencia? Mencionabas el caso de la Unión Soviética.

En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, se trabajó sobre la maternidad. Se pusieron espacios de cuidado en los lugares de trabajo. En Conicet no existe la licencia por paternidad. La licencia por maternidad llegó 30 años después a becarios y becarias. Todo el tema de la planificación familiar es obvio y es transversal a todas las aéreas, pero en particular ha habido capacitaciones específicas para los referatos de los papers en temas de sesgos de género que han mostrado efectividad. Suele suceder que los papers de las mujeres están más tiempo en referato o vuelven con más correcciones. Otro tema que hay que enfrentar es el acoso sexual. Hay ingenierías donde la matrícula de mujeres es del 3%. También se habla mucho de la informática que es un área en el que el número de mujeres decreció. Era una carrera femenina en su momento porque se asociaba a tareas de secretaria. Hoy se dice que se necesitan más mujeres en tecnología pero andá a sentarte a un aula con un 95% de tipos. O con profesores que son todos chabones. Más allá de cómo hacemos para llegar a querer estudiar esas cuestiones, cuando llegamos el clima es sumamente hostil. Tiene que haber protocolos explícitos de acoso sexual y sanciones, te tienen que asegurar que vas a estar cómoda. El tema del acoso sexual en ciencia todavía es un tabú y no se ha destapado como en otros ámbitos.

Más allá de la falta de estímulo, en el libro te referís a la persistencia, como factor cultural, de la asociación de la capacidad intelectual con lo masculino.

Hay características innatas que se asignan según el sexo. Y es terrible pensar que hay características innatas que te hacen más apto para ejercer una carrera científica o no, y eso aleja a la gente en general de la ciencia. Está el estereotipo de que hay que ser especialmente inteligente o brillante para ser científico o científica, y eso es bastante expulsivo. Nadie es abogado para ser Ally McBeal, pero si querés ser científico es porque querés ser Einstein. No hay una idea del quehacer científico más allá de esa espectacularidad. Hoy la ciencia no sólo es expulsiva para mujeres, es para la gente en general. Te formas un montón de años en una situación de trabajo precario e informal que es la situación actual de becarios y becarias, y después no entrás a carrera. Y si entrás, los sueldos son bajísimos. Hay un sesgo de clase fuerte. Tenés que poder costearte la dedicación a la ciencia, tenés que poder no trabajar o hacerlo poco durante la mayor parte de la carrera. Está la idea de que tenés que hacerlo por vocación, porque querés ayudar a la humanidad y eso no tiene nada de atractivo como laburo. Ahí hay un problema grave. El primer problema es cómo consideramos que hay que ser para hacer ciencia y eso está generizado y sexualizado. A las mujeres no se nos considera inteligentes, ni objetivas, ni pragmáticas, y se piensa que hay un montón de cosas de nosotras que son contraproducentes con respecto a la labor científica, como ser muy emocionales.

Otro punto fuerte del libro es el abordaje de la menstruación como factor de desigualdad, ¿Cómo surgió la campaña MenstruAcción?

Yo venía trabajando en el tema, y en el primer Paro Internacional de Mujeres vi que dentro de las consignas, el tema de la menstruación ligado a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos no aparecía. Lo comentamos con las compañeras de Economía Femini(s)ta, especialmente con Mercedes D’Alessandro, y yo dije de hacer una colecta y ella me decía que teníamos que hacer también un reclamo. Finalmente lanzamos la campaña con tres peticiones: la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual, la distribución gratuita, y la investigación y datos. Tuvo una recepción que no nos esperábamos. Seguimos trabajando para que los proyectos no estén cajoneados. El 28 de mayo es el Día de la Salud Menstrual y vamos a lanzar un nuevo proyecto que trata de intervenir sobre la ESI. El tema todavía se está tratando desde un lugar bastante tradicional dentro de los materiales vanguardistas de la ley. Nosotras militamos fuerte por su aplicación, así que este año vamos a ir por ese lado. También estamos terminando de actualizar los datos del costo de menstruar, lo veníamos haciendo con herramientas más rudimentarias y este año nos pusimos las pilas con la metodología para poder hacer una estimación más precisa. Es una campaña que nos da muchísima satisfacción. La red es súper amplia, es una campaña abierta para que la aplique quien quiera, y en todo el país hay grupos que han hecho trabajos fantásticos.

La importancia de darle visibilidad a un tema que sigue siendo tabú

Es un tema tabú incluso dentro del feminismo. Hemos tenido más tracción en grandes medios y mucha respuesta en el Poder Legislativo que dentro de las organizaciones del feminismo. Eso no está bien ni mal, pero las organizaciones que han respondido son las que trabajan directamente con personas vulneradas. El trabajo diario es ir tendiendo redes entre las personas que se acercan, más que centralizar en nosotras la información.

¿Cuáles son a tu criterio las prioridades y expectativas en relación de los temas de agenda feminista para este año?

Espero que se vote de nuevo el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien tenemos un movimiento fragmentado, con demandas distintas, creo que hoy hay dos consignas que realmente nos aúnan. Una es el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, y otro es el acceso efectivo a la justicia en temas de violencia de género. Son dos grandes deudas pendientes y es en lo que yo me concentraría. Muchas veces se hace hincapié en los desacuerdos que tenemos entre nosotras, que no está mal, pero terminamos teniendo consignas con puntos contradictorios por un afán de incluir a todas las voces, y en realidad tal vez incluir todas las voces sea tomar dos consignas con las que estamos todas de acuerdo. Creo que el feminismo siempre tiene que estar más del lado de un movimiento de presión y construcción popular, que no tiene que estar dentro de la lógica electoral. Las elecciones ocurren y las feministas votamos pero me parece que por respeto a la heterogeneidad del movimiento y para aprovechar la fuerza que tiene, estando tan atrasadas en reclamos básicos, sería más productivo concentrarnos en lograr pisos de derechos. Creo que las consignas del aborto y del Ni Una Menos, en tanto acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, son cosas que tenemos aprovechar para demostrar que hay un movimiento muy fuerte y con capacidad de mover la aguja.

Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades

«Investigamos los Panamá Papers y a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo», reflexiona el fiscal Delgado.

El fiscal federal Federico Delgado (49) ya anunció que se retirará pronto. Hace casi tres décadas que forma parte del Poder Judicial. “Somos los abogados de los ciudadanos”, afirma sobre su rol, y considera que “la justicia es un servicio público, no un trabajo” y que “las cárceles generan violencia y miseria”. Autor de dos títulos elocuentes, La cara injusta de la justicia -Paidós, 2016- e Injusticia -de Editorial Ariel, 2018- sostiene además que “la ley está divorciada de la justicia”.

Rodeado de expedientes, de jean y remera negra, recibe a ANCCOM en su oficina de Comodoro Py. Todavía recuerda cuando un auto lo hizo volar por los aires mientras andaba con su bicicleta: “Pasó en un momento donde yo era hostigado. La justicia no investigó más allá del accidente, el que me atropelló terminó con una probation, al testigo le secuestraron los hijos. La fragilidad es muy alta”. Fiscal desde 1997, siente que su cargo le ha empezado a afectar su calidad de vida y que puede, desde otro lugar que aún no sabe definir, colaborar en la construcción de instituciones fuertes y autónomas.

¿Qué es la justicia?

Es el sistema que en la posta democrática todos los ciudadanos consentimos que nuestros conflictos sean solucionados por el Estado, los juzgue un cuerpo burocrático de acuerdo a una ley y resignamos la venganza por la mano propia.

¿Sufrió presiones?

Presiones hubo siempre porque a ningún poder le gusta que lo investiguen. Jode y mucho la violencia institucional. A mí me fabricaron causas jueces federales con funcionarios públicos utilizando dispositivos mediáticos y haciéndolos circular por medios de comunicación. Eso es perturbador, es cansador porque tenés que soportarlo en un clima de una soledad extrema. Me preocupa el uso del proceso penal para múltiples cosas y no siempre para hacer justicia, hay un autoritarismo de las formas.

¿Qué opina del caso D’Alessio?

Lo de Marcelo D’Alessio lo sufrí y lo denuncié hace tiempo, hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado que a veces funciona articulada con intereses de políticos inescrupulosos, protagonizada por jueces inescrupulosos y por periodistas.

¿Cómo es esta relación justicia-medios?

Los jueces hablan por sus sentencias, no hablan con los periodistas. Pero uno ve las páginas de los diarios y están llenas de información judicial. O hay espías, o alguien habla. Es una dinámica perversa, porque en plena revolución comunicacional, se genera que la información judicial se conoce todo el tiempo, todo se juega en la relación de un juez o fiscal con un periodista por simpatías ideológicas o personales, sacralizada en un off the record. La mayoría tiene que ver con operaciones y recortes de la verdad, gente que filtra información fragmentada que lesiona la verdad y deslegitima la justicia. No está profesionalizada la relación de la justicia con la comunicación.

¿Por qué?

La justicia ya dejó de ser un lugar únicamente para impartir justicia. Se cuelan operaciones políticas, disciplinamientos, casos de corrupción, internas partidarias. Hay un sistema judicial que se divorció de la Constitución. Si fueran diez o quince jueces fiscales truchos, los cambiás y listo. Este sistema tiene intereses políticos, empresarios y desarmarlo y volver a meter la justicia federal dentro de la Constitución es un trabajo colectivo arduo y nadie ha intentado enfrentarlo.

«Hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado», advierte el fiscal.

¿Qué implica investigar en serio la corrupción?

Investigué al gobierno anterior y al actual. Del actual nosotros investigamos Panamá Papers, a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo. Investigamos al Gobierno de la Ciudad y terminé apartado de la causa. Investigamos a Daniel Angelici y terminé con causas penales. Investigué a Marcos Peña y tuvimos problemas, a Odebrecht y terminamos con denuncias. Es tremendo el grado de fragilidad de las instituciones y la manipulación de la justicia. Se hace muy difícil y carecés de las garantías básicas para hacer tu trabajo que es que nadie te moleste por lo que hacés. Usan la ley como un arma para disciplinar a quien trabaja. Hay jueces que no son leales con la Constitución.

Las causas de corrupción tienen un promedio de 14 años de proceso…

Hay un problema sistémico. Los jueces, abogados, fiscales, el sistema judicial han torcido el procedimiento. Se hace “como que”, los mecanismos están tan viciados que los plazos no se respetan, se prolongan indefinidamente los procesos y llegás a la conclusión de que la Argentina y la justicia federal someten a las personas pero no las juzgan. Nadie merece estar quince años procesado, uno merece ser juzgado sea inocente o culpable.

¿Cuál es el avance de la causa Odebrecht en Argentina?

Una de las causas está en juicio oral y otra va en camino, avanzó. No tuvo la espectacularidad que tuvo en Panamá, Brasil y Colombia. Acá “los cuadernos de las coimas” es nuestra versión del caso Odebrecht. La relación entre las empresas y el Estado por la obra pública, en la Argentina se discutió de otro modo. Brasil no manda la información porque la información entre jueces y fiscales de otros países no depende de la justicia, sino del Poder Ejecutivo. Hay mecanismos que no se activaron.

¿Qué opinás sobre las preventivas y los arrepentidos?

No estoy de acuerdo con el arrepentido, es una figura eficaz pero que en términos éticos está mal que el Estado tenga que sentarse a discutir con un delincuente cómo viola la ley. En el caso de las prisiones preventivas, se deformaron porque funcionan como una pena anticipada y hay que reglamentarla para que no se aplique a la discrecionalidad de los jueces.

Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades

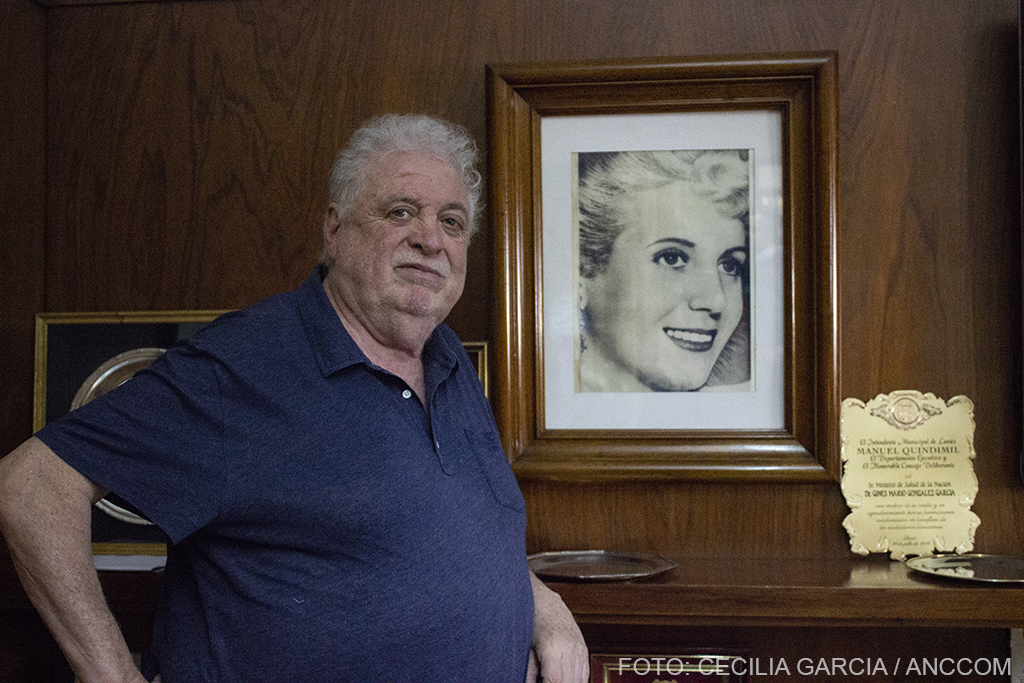

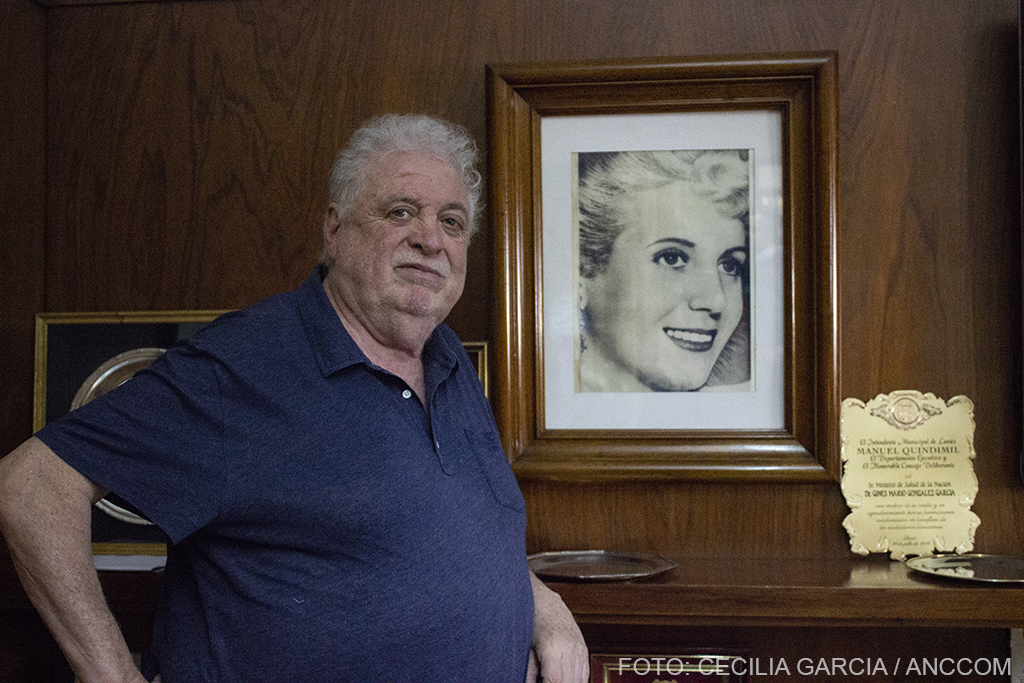

El reloj marca las doce y ante su escritorio en ISalud, la fundación que creó y preside, Ginés González García se sienta con un té y su tablet personal. Nació el 31 de agosto de 1945 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, y en el ’76 se exilió en España. Luego, desde 1988 hasta 1991 fue el ministro de Salud bonaerense de Antonio Cafiero. En 2002, Eduardo Duhalde lo convocó para el mismo cargo a nivel nacional: “Me enteré por televisión de que me había elegido”, indica entre risas a ANCCOM. Tras la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia continuó en su gestión, hasta 2007. Al asumir Cristina Fernández fue electo legislador porteño por el Frente Para la Victoria pero no asumió, porque la expresidenta lo designó embajador en Santiago de Chile, donde permaneció hasta 2015. Fanático de Racing, señala que festejó la Superliga conquistada por la Academia hace pocas semanas, y cuenta que siempre lleva un pañuelo celeste y blanco en el bolsillo de la camisa.

González García afirma que nunca vivió de la política sino para la política. Cree que la ley para despenalizar el aborto saldrá “tarde o temprano, porque todos evolucionamos”. Y muestra severa preocupación por la actualidad de Argentina: “Estamos en una situación delicada y con posibilidad de una enorme regresión, puntualiza. La idea es que puede pasar una cosa trágica, como por ejemplo que esta generación tenga una esperanza de vida menor que la anterior. Eso es un indicador que asusta”.

Más allá de índices y estadísticas, ¿cómo percibís la sociedad argentina hoy?

La veo inmersa en un caos, con un estado de muchísima incertidumbre con respecto al futuro. La clásica idea de la evolución de las sociedades, que la generación siguiente va a estar mejor que la actual, está perdida y eso significa que hay una pérdida de esperanza. La peor devaluación que tiene hoy Argentina es la de nosotros mismos, incentivada por el gobierno. Están diciendo que durante los últimos setenta años se hicieron todas macanas y que en un cierto tiempo, que nunca sabemos cuál va a ser, vamos a estar mejor. Eso lleva a mucho desánimo. Argentina hoy es un país triste y violento, y por suerte ese enojo no se expresa.

¿Violencia verbal, física?

Sí, violencia que felizmente no es colectiva y hay contención de todo el mundo. Entre la tragedia de lo que fue la violencia en el 2001 más lo que significa la contención social de muchas formas. ¿Saben cuántos comedores hay en el Conurbano Bonaerense? Treinta y cinco mil. Hay mucha gente que no tiene para comer en su casa, y va una vez al día a comer a esos lugares. Es una cosa, a mi modo de ver, insólita. Habitamos una de las llanuras templadas más importantes del mundo, y que en realidad mucha gente no pueda acceder a la alimentación como consecuencia de los precios, la inflación y las cosas que sufrimos todos los días los argentinos, genera un estado colectivo en el que hay muy pocos beneficiados. Va a haber que luchar mucho para cambiar este clima. Argentina ha tenido situaciones similares. ´

Y teniendo en cuenta índices y estadísticas, ¿cuál es el indicador más preocupante? ¿En qué ámbito creés que hay que poner el foco urgente?

Millones de pibes debajo de la línea de pobreza. Cualquiera que uno agarre es trágico, y no me quiero refugiar en los indicadores, aunque son todos desfavorables. Estamos perdiendo muchas condiciones que teníamos y con menos impacto social por lo que fuimos.

¿Te imaginás una Argentina más justa y saludable?

Sí, claro. Para eso estoy luchando todos los días, tratando que esto sea así. Pero para eso hay que cambiar el gobierno.

¿Tenés aspiraciones políticas?

Ninguna, ninguna. Una aspiración política es que cambie el gobierno. Pero personalmente, no. Nunca he trabajado por los cargos. De hecho, la mayor parte de mi vida, no he estado en el gobierno. Estuve desde el 1991 hasta el 2002 sin ser nada. Nunca he vivido de la política, quizás sí para la política.

¿Por qué vemos un sistema de salud argentino que rara vez funciona como corresponde?

Porque es un proceso que no es nuevo, pero que esta gente lo dinamitó. Vivimos en una de las ciudades más ricas del mundo y con un presupuesto brutal. ¿Y cuáles son los déficits más brutales de esta ciudad? Educación y salud, y eso es una política de gobierno. Cualquier ciudad de este tamaño tiene en cualquier lugar del mundo un servicio de salud extraordinario.

El 3 de septiembre de 2018 el presidente Mauricio Macri degradó el Ministerio de Salud al rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, el cual fue renombrado como Ministerio de Salud y Desarrollo Social. ¿Qué opina de esta medida? ¿Cuánto, en la práctica, cambiaron las cosas?

Si bajaste todos los programas, si dejaste sin financiación. Nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires el porcentaje destinado a la salud fue tan bajo. Nunca, nunca. Ha estado bien, mal, regular y ha pasado hiperinflaciones. Pero jamás hubo desinterés desde el gobierno. Nadie te va a decir que lo último es la salud, pero cuando ves un presupuesto y lo último es la salud, ahí es donde está la decisión.

¿Qué políticas, en cuanto a salud, rescatarías de este gobierno?

(Silencio) Quisiera decirte otra cosa, pero es tan la destrucción que han hecho, que no. Han llegado a límites que no creíamos que fueran posibles, ni los gobiernos militares hicieron eso. Las vacunas, por ejemplo. Hace meses que hay carencia y es porque no las compran. Toda la vida las compró el gobierno nacional y eso es traspasar cualquier límite. Lamentablemente lo digo con dolor, porque soy un tipo que para mí la salud es central. No rescato nada de este Gobierno y menos del Nacional.

¿Qué influencia cree que producen las organizaciones antivacunas?

No, eso es una pequeña influencia que se da básicamente en clases medias. Algunos por fanatismos o locuras religiosas. Otros por marketing, por ser distinto al resto de los pediatras. Y por último, porque el Gobierno no hace una campaña fuerte diciendo lo que significa. Si alguien tiene que elegir algo en la historia de la humanidad que haya significado un vuelco sustancial en la salud colectiva, son las vacunas.

Con respecto al debate sobre la legalización del aborto, ¿qué es lo que se discute? ¿Tu postura siempre fue la misma?

Siempre tuve la misma posición. Nunca fue ninguna especulación, nunca hice nada para ganar simpatías ni votos. Claramente lo digo en función de la salud pública, y la medida más concreta que habría para poner en blanco sobre negro y aceptar la tendencia mundial. Quitarle la precariedad en la cual se desarrolla en Argentina y que los sectores más débiles socioeconómicamente dejen de morirse. Hay que adoptar las tecnologías modernas, que son con medicamentos, como hace todo el mundo.

¿Por qué creés que el kirchnerismo nunca siquiera dio lugar al debate parlamentario?

Eso no es así. Yo fui ministro de Salud, fuimos paso a paso haciendo cosas. Al día de hoy el Gobierno no hizo nada para aplicar cosas que hicimos nosotros desde el 2002.

¿Cómo viviste el debate del año pasado en el Senado?

Debate que además se perdió. Se armó una guerra civil casi. La sociedad Argentina no está muy dispuesta a tratar con racionalidad este tema. Comenzó siendo un debate y terminó siendo un combate, donde se metieron las religiones y la política. Terminamos en una confrontación que era manifestaciones de un lado y del otro. Si yo tuviera que elegir una prioridad hoy, es que se cumpla la ley vigente, que en muchos lados no se cumple.

Tarde o temprano va a salir…

Claro que sí. Es un proceso de evolución de la historia. Pero este año por más que se presente, no va a ser tratado. Si yo tuviera la decisión, no pondría entre las prioridades desde un primer momento del próximo gobierno, porque va a tener que buscar coincidencias y adhesiones. Argentina tiene una hipoteca brutal sobre el futuro.

¿Qué opina sobre la negativa de María Eugenia Vidal para abrir los hospitales Néstor Kirchner, de Gregorio de Laferrere, y René Favaloro, de Rafael Castillo, que el anterior gobierno dejó casi finalizados?

Nosotros hacemos hospitales y ellos no lo abren. Ahí radica la diferencia.

En el 2018, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó la creación del «Complejo Hospitalario Sur». El mismo unificaría en el terreno del Hospital Muñiz a cinco hospitales de la zona: el propio Muñiz, Hospital Udaondo, Hospital Ferrer, el Hospital Municipal de Oncología «Marie Curie” y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. ¿Por qué creés que quieren armar esta unidad de alta complejidad y qué crees que pasaría con los edificios?

Lo que se está haciendo son maniobras inmobiliarias y de marketing. No hay una reforma de fondo y Argentina necesita profunda reforma hospitalaria. Los hospitales públicos tienen que funcionar mejorar. Eso va a llevar unos cuantos años. Tiene que cumplir con mejor satisfacción de la gente su enorme función.

Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades, Trabajo

Semi recostado en una cama de la que no puede moverse por cuenta propia, Santiago Siciliano sonríe mientras acomoda sus piernas cubiertas de vendas. “Este yeso está cubriendo una operación que me hicieron el viernes, en la que intervinieron en la rodilla y en la tibia a la altura del tobillo. En la rodilla izquierda también hicieron una intervención pero fue más leve, percutánea, no me abrieron”, comenta, y procede a enumerar las múltiples lesiones que tiene en su cuerpo: triple fractura de pelvis, fractura de maxilar y de la órbita ocular derecha, fractura del hemisferio lateral derecho del cráneo. Sobre su sien derecha tiene una inflamación más que visible, allí donde la parte de hueso roto fue removida para que el cerebro inflamado tuviese menos presión. “Lo que ves acá es parte del cerebro y parte de inflamación por líquido encefalorraquídeo, que es un líquido no nocivo que se produce a diario en el cerebro, que lo lubrica y lo envuelve; pero quizás haya una fisura que no lo deje drenar como se debe.” Santiago explica su estado repitiendo los términos que aprendió de escuchar a los médicos durante los últimos dos meses, desde que está internado en el Hospital Fernández. Habla con cierta emoción, porque aprender, de alguna forma, medicina es una de las pocas cosas que puede hacer: “Me siento incapacitado para hacer un montón de cosas por mi estado físico. Yo siempre fui muy activo, muy fuerte, y estar así es como no reconocerme: ‘¿Quién soy?’ Eso me afecta también en la parte emocional y psicológica.”

No le da vergüenza hablar ni se siente cohibido, incluso dice que le gusta hablar de lo que le pasó, de lo que está pasando y de lo que le tocará atravesar a futuro: más intervenciones quirúrgicas; un largo proceso de rehabilitación tanto física como psicológica; y toda una vida por delante que de repente parece una segunda oportunidad inesperada. Por otra parte, su familia comenta que antes del accidente, Santiago era mucho más introvertido, que las lesiones en el cerebro le desactivaron algún que otro filtro entre sus pensamientos y el habla. El humor ácido se hizo característico en sus conversaciones y herramienta para sobrellevar su situación. “Creo que es el único momento en que te ponés a pensar en todo, porque con todo esto de los dolores, que te vienen todo el tiempo los médicos y las visitas, no tenés tiempo de procesarlo”, reflexiona Rocío, la novia de Santiago, quien parece vivir también en aquella habitación de terapia intermedia.

Decir “accidente” es un eufemismo. Accidente es un suceso no planeado ni deseado que provoca daños. En la madrugada del domingo 8 de septiembre, Eugenio Veppo manejaba por la avenida Figueroa Alcorta a 130 km/h, casi el doble de la velocidad máxima permitida en avenidas. Manejaba como si no hubiese mañana, como si nada importase ya en su vida -o en la de nadie-, mientras pasaba semáforos en rojo y esquivaba y sobrepasaba autos por el lado derecho -algo también ilegal-. Es difícil sostener que el desenlace no era previsible.

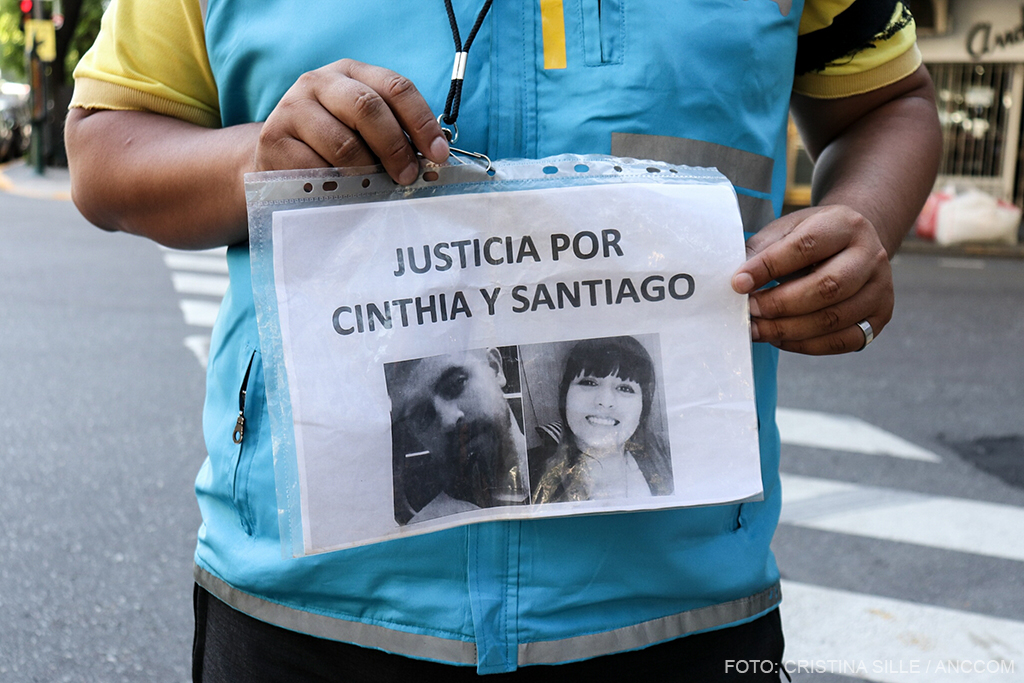

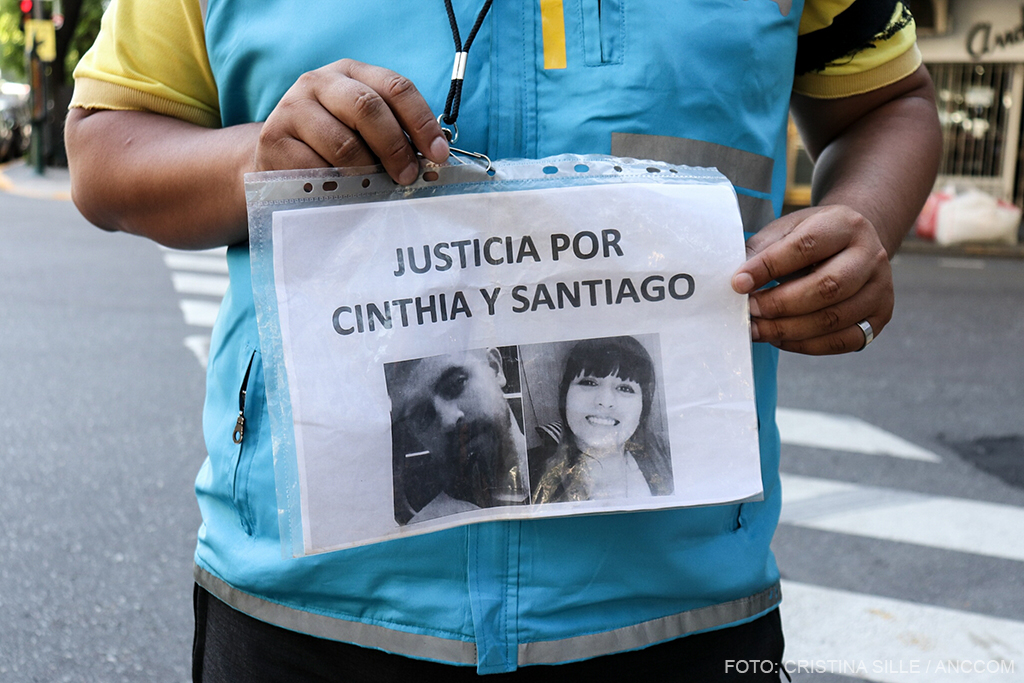

Quizás pasaba a otro auto cuando, llegando a la esquina de Tagle, divisó el móvil de Tránsito y el control de alcoholemia, demasiado cerca ya como para volantear y esquivarlo; ni hablar de intentar frenar. Quizás, habiéndolo visto, decidió escapar sin notar a los dos agentes que se encontraban cumpliendo con su trabajo. Pero, en definitiva, el auto de Veppo embistió violentamente a Cinthia Choque, de 28 años, y a Santiago Siciliano, de 30. El conductor huyó sin detenerse en ningún momento, y se entregó recién 14 horas después de lo sucedido.

Esa noche, Santiago salvó su vida. Cinthia no tuvo la misma suerte. “A ella la agarró de lleno y la hizo rebotar contra el móvil de tránsito y cayó sobre el cordón. A mí me chocó del lado derecho: volé desde el segundo carril y terminé en la mitad de la vereda, volé como 8 metros; y caí con este mismo lado, con el lado derecho, o sea que di como un giro”, relata Santiago, el único que aún puede contar en primera persona lo acontecido durante esa madrugada.

Sin embargo, no recuerda nada del accidente. Todo lo que sabe es lo que le contaron y lo que él mismo pudo observar en los videos de las cámaras del Gobierno de la Ciudad, los mismos que se repitieron una y otra vez en los medios de comunicación. “Lo último que recuerdo es que salí de mi casa rumbo al trabajo y después de ahí nada hasta que me despierto en terapia intensiva”, explica, dando cuenta de un “bache” de 11 días -los 11 días que permaneció en coma inducido. “Me dijeron que lo que sufrí es como una especie de bloqueo temporal de trauma: fue tan feo ver morir a mi compañera y verme a mí, fue tan traumático que la memoria lo bloqueó, como que cortó todo un segmento”, dice.

«Hay un aparato terrorífico montado por el Ejecutivo que intenta meterle miedo a mis compañeros», denuncia Siciliano.

Hay otros videos en los que se ve mejor el momento en que los agentes son atropellados: cámaras de la TV Pública y de los edificios de la zona que fueron solicitadas por la policía durante la investigación. La mamá de Santiago, Patricia, los vio durante una audiencia a la que tuvo que asistir mientras su hijo luchaba por su vida en el hospital, y dijo que eran “shockeantes”. Él no quiere verlos, no tiene ganas. Tampoco tiene intención de intentar recuperar aquellos recuerdos que le faltan.

Por su parte, Eugenio Veppo afronta una causa por “homicidio simple con dolo eventual y lesiones agravadas”, un delito no excarcelable que lo enfrenta a un pena posible de entre 8 y 25 años. “Le tocó un juzgado con fiscales muy de ley, muy estudiosos y serios”, responde Santiago a la pregunta sobre si cree que se hará justicia por él y por Cinthia. Y agrega, irónico: “Por lo menos no va a chocar a nadie más.”

Santiago reconoce que fue afortunado. No sólo en cuanto a haber sobrevivido, sino a la calidad de vida que tendrá en adelante: “Yo llego acá el domingo a las 3, 4 de la mañana y voy a terapia intensiva. Los médicos creyeron que podía tener un edema en el cerebro, me hicieron una resonancia y, a causa de eso, decidieron sacar el hueso y sacaron también dos coágulos. Eso era muy peligroso. Si el SAME no hubiese venido rápido y no me hubiesen operado cuando lo hicieron, los daños hubieran sido irreversibles. Pero el Hospital Fernández es uno de los mejores hospitales públicos y tiene una de las mejores terapias intensivas de Latinoamérica. Todos me dijeron que lo mejor que me pasó es que me traigan a este.”

“Yo creo que si buscás un por qué, no vas a encontrar una respuesta. Lo único que puedo decir es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que esta persona -si querés un porqué, ahí hay-; esta persona, Eugenio Veppo, fue y es un inconsciente, un imprudente y maneja un egocentrismo que desvaloriza totalmente su vida y la vida de los otros ciudadanos”, dice Santiago. Sobre Veppo, además de decir que es un cobarde, no hace mayor mención. “A veces pienso también que son momentos para renovarse, como para volver a empezar, tomarlo como una enseñanza del universo y pensar ‘y bueno, me pasó a mí, me tocó esto’ y para mí es una lección, me hace ver un montón de cosas mías y de mi entorno.”

“Lo ilógico es que Larreta haya sacado el 55% de votos con todo este prontuario que se vislumbró”, se asombra Sicialiano.

El accidente que terminó con la muerte de Cinthia Choque y con las graves lesiones de Santiago Siciliano también trajo a la luz la precariedad laboral de los agentes de Tránsito. “La visibilización de la precarización con la que trabajamos en el Cuerpo de Tránsito, a partir de lo que nos pasó, lo considero como algo positivo, pero me apena mucho que haya tenido que pasar una tragedia de esta índole para que la gente realmente sepa en qué lugar estamos parados nosotros”, dice Santiago, haciendo referencia a los múltiples prejuicios que la sociedad tenía de ellos, tales como que cobran por cantidad de multas realizadas. Nada más alejado de su realidad, en la que el 70% de los agentes -aproximadamente unos dos mil- es monotributista: a pesar de que la Ley de Empleo Público 471/00 indica que la contratación por locación de servicios en modalidad de monotributo no puede extenderse por más de doce meses. Santiago lleva tres años de monotributista y Cinthia Choque murió con 6 años de monotributo a sus espaldas.

No solo la modalidad de contratación es precaria, sino que las condiciones de trabajo a las que se enfrentan día a día también son deficientes. Para Santiago “es un riesgo constante”: “Nosotros no teníamos ni ART en ese momento. ¿Cómo puede ser que una de las profesiones más arriesgadas, más expuestas del país no tenga acceso a una cobertura real, que necesita? Casos no tan graves como este, pero de agresiones, de accidentes y de insultos pasan a diario. Y la gente no lo sabe tampoco, parece que tiene que morir alguien para que se enteren de estas cosas.”

Frente al panorama electoral reciente, Santiago es contundente: “Lo ilógico es que Larreta haya sacado el 55% de los votos teniendo todo este prontuario que se vislumbró.”

El 9 de septiembre, un día después del accidente, los compañeros de los agentes atropellados se movilizaron hacia Corrientes y 9 de Julio, lugar en el que cortaron la calle, exigiendo justicia y reclamando contra la precarización laboral. “Mis compañeros estuvieron muy bien”, opina Santiago. “Se conmovieron porque saben que les puede pasar a ellos también. No quisieron hablar ni con supervisores ni con delegados del gremio SUTECBA -el gremio no nos representa a los monotributistas. Entonces, se juntaron en asambleas y eligieron voceros para que organicen este tipo de movilizaciones.”

Las marchas y la situación que tuvo -tiene- a los agentes de Tránsito como protagonistas fueron visibilizadas en su momento por los medios. Sin embargo, pronto quedaron relegadas tras noticias más recientes. Tampoco hubieron más movilizaciones, y así lo advierte Santiago: “Ahora no veo más de eso, pero también hay un aparato terrorífico que viene por parte del Ejecutivo, la conducción de Tránsito -son los supervisores, coordinadores, jefes de base, gerentes, de ahí para arriba-; e intentan meterle miedo a los chicos. De hecho, ese día que cortaron, aparecieron el gerente operativo, gente del gremio y jefes de base, y les decían a los chicos: ‘No, esta no es la manera, levanten el corte ya’. Yo me estaba muriendo, Cinthia estaba muerta, ¿qué orden iban a tomar los chicos? Estaban muy enojados.”

El problema surgió más adelante, cuando la furia espontánea fue dejando lugar al miedo frente a la posibilidad de perder la fuente de trabajo. Según cuenta Santiago, “empezaron a tomar venganza” y laboralmente los exigen más, no solo con el tiempo sino con la complejidad de los operativos y las sanciones.” Si bien, por un lado, se visibilizó la situación, las consecuencias a largo plazo fueron negativas.

Rocío, novia de Santiago y también agente de Tránsito, denuncia que tomaron represalias en su contra por haberse manifestado y haber reclamado por sus derechos. “Son cosas que nos corresponden y que ellos todo el tiempo las querían tapar. Pasó esto y ahora salió a la luz, todo el concepto que la sociedad tenía para con nosotros, cambió: ahora nos paran y nos preguntan por Santi. No solo eso sino que dicen palabras de aliento.” Las acciones de las autoridades lograron que la lucha por mejores condiciones de trabajo mermara hasta desaparecer: “Dividen a los chicos que están trabajando, los hacen pelear entre ellos generando conflictos que no existen para que se divida todavía más la lucha. Y eso fue lo que pasó: se dispersaron por las amenazas de que van a dar de baja los contratos si siguen con la misma modalidad, todo eso a los chicos que son nuevos les llega, los condiciona. Los tienen asustados.”

Sin embargo, y a pesar de todo lo sucedido, ningún funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo responsable por lo sucedido. Ni Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno; ni Diego Santilli, vicejefe de Gobierno; ni Juan José Méndez, secretario de Tránsito. Ninguno se comunicó con Santiago Siciliano, agente de Tránsito y empleado público, sobreviviente de una situación ocurrida mientras cumplía sus funciones como tal. “Todavía estoy esperando que se abra la puerta y aparezcan, pero no pasó hasta ahora. Del Cuerpo de Tránsito, estaban todos el domingo acá, pero haciendo ofrecimientos de subirme el sueldo, pasarme a planta, por ese lado. Querían callarme. Pero eso fue todo. Yo desperté y no vi nunca más a nadie.” Y Santiago está lejos de querer callarse: “Quiero que se difunda lo que me pasó a mí, y también me gustaría que la gente sepa realmente quiénes somos, la modalidad de contratación que tenemos con el gobierno y toda la precarización de la que somos víctimas.”

A futuro no se ve encabezando la lucha ni nada parecido. Lejos de eso, su prioridad es recuperarse y afrontar el largo período de rehabilitación que tiene por delante. Dedicarse a la música por completo es su objetivo a largo plazo. Sin embargo, desde su posición y a partir de lo que le tocó vivir, Santiago alza la voz por él, por Cinthia y por sus compañeros, para que la realidad se conozca y el cambio encuentre lugar.

Dic 24, 2019 | Entrevistas, Novedades

Presentación del disco de Ignacio Montoya Carlotto en la Biblioteca Nacional.

Cuando hace una semana Ignacio Montoya Carlotto presentó su nuevo disco –Todos los nombres, todos los cielos- se encontró haciendo eso que más le gusta hacer en uno de los lugares que más magia le ofrece para hacerlo: una biblioteca. De chico, Ignacio decía que si alguien le regalaba una máquina de escribir, sería escritor. Quizás, bajo las mil llaves que escondían su ser más íntimo por entonces había un eco que le exigía reservar sus manos, el contacto más tangible de su piel, para cuando se le despertara la pasión por la música. Mucho quedó de ese niño que, en Olavarría, adoraba las letras: el nieto restituido de Estela de Carlotto -presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo-, el hombre que desde 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar “Puño” Montoya. Ese músico y compositor disfruta, en cada una de sus presentaciones, de introducir sus piezas con palabras, de darles sentido a su vez desde allí. La elección de las palabras que van a nombrar sus piezas instrumentales y poblar sus canciones también son un arte que fascina al pianista nacido en 1978. Letras y músicas son sus lenguajes preferidos que conforman el ecosistema perfecto -junto a su mundo en Olavarría, su hija Lola y su compañera Celeste- desde donde Montoya Carlotto se expresa y da vida a su discografía. Todos los nombres, todos los cielos, este último trabajo junto a Nicolás Hailand (en contrabajo) y Samuel Carabajal (en batería), le permitió desafiar musicalmente la formación del trío, le valió una nominación a los Premios Gardel 2019 y lo llevó a dar un paso más allá en esa nueva historia que viene reescribiendo con su identidad desde hace cinco años.

¿Cómo empieza la escritura de las piezas que forman tus discos?

Todos los días compongo, porque es un ejercicio medio autoimpuesto. Y, además, porque es lo que más me gusta y naturalmente me sale. Diariamente anoto algo, me pongo a escribir. Me encierro un poco ahí, empiezo a tocar cosas que quizás no van a ninguna parte, hasta que en un momento entro en calor… pero llegar ahí me puede llevar muchos días también. Entonces empiezo a entender por dónde va la música y ahí arranco fuertemente a escribir, a armar, hasta esa instancia más difícil, la de ponerle un fin y decir ´llegamos hasta acá’. Es un momento súper complejo, que llega cuando entiendo que ya no puedo reformular más la obra, sin que pierda la esencia que me hizo prestarle atención.

¿Tu música convive con tu vida o necesitás abstraerte de algún modo?

No… Aunque lo que sí me pasa, cuando siento que estoy llegando a algo de lo que estaba buscando, cuando empiezo a ver el horizonte, es que optimizo mi tiempo. Me levanto más temprano y me acuesto más tarde, trato de suspender ensayos para quedarme componiendo. Son días en los que me acuesto con esas cosas en la cabeza y después me levanto otra vez con eso encima. Estoy todo el tiempo ahí. No es que me encierro… pero trato de ser disciplinado.

¿Cómo?

Tengo la misma rutina que tiene mi vecino de enfrente, que trabaja en una fábrica: él se levanta a las 8 y media de la mañana, se va y yo me voy arriba, donde está mi estudio, bajo a comer cuando él vuelve, a eso de las doce o una, llevo a Lola al jardín y después la traigo, me acuesto un rato a la siesta y sigo hasta las siete, ocho, que es cuando me vengo al Conservatorio. Y cuando estoy en ese estado en donde me van saliendo las cosas, llego a casa y sigo dándole hasta la madrugada. Mi rutina laboral es bastante aburrida, en realidad, pero me sirve ser bastante disciplinado.

Dijiste que, en la previa de este trabajo, en el origen de la idea, el formato trío te resulta un poco intimidante, ¿por qué?

Porque hay mucha referencia: los que hemos escuchado jazz y nos hemos formado a través de esa música, conocemos muchísimos tríos: el de Bill Evans, el de Keith Jarrett, millones… Todos los grandes pianistas de la historia del jazz han hecho tríos que la han roto toda. Si voy a hacer un disco en trío, ¿qué puedo aportar yo tocando en ese formato? Desde ahí te intimida un poco. Y, además, es una formación que te expone como pianista: te interpela, te desafía técnica y musicalmente, pero es un desafío que hay que asumir.

En Todos los nombres, todos los cielos se cruzan el jazz y el folclore, como en otros trabajos tuyos. ¿Cómo surgió aquí esa relación?

Sucedió en el proceso, no premedité que el disco resultara con tintes folclóricos. Cuando diseñamos la sonoridad del trío, tomamos como referencia muchos tríos de jazz nórdico, de Noruega y Suiza, y quizás hasta por una cuestión de geografía había algún parentesco con la música de raíz jazzística argentina. Había una cercanía con lo que nosotros hacíamos. Cuando empezamos a trabajar la música, empezaron a aflorar cosas y, recién cuando terminamos el disco, me di cuenta de que había quedado así, con ese toque folclórico.

Hablaste de la instancia de creación y de la materialización del disco y a eso se suma la presentación ante el público, ¿cómo vivís esos tres momentos de tu laburo?

El primer momento es el más de uno: escribir la idea, armar, probar, en solitario. En ese sentido, me considero un compositor en el estilo clásico: ese que está en la buhardilla, encerrado, componiendo. Por ahí no tan encerrado, pero sí con esa disciplina. Después viene una etapa que, para mí, es siempre la mejor: la primera vez que tocás la música con los músicos, cuando ya sacaste eso que tenías adentro y lo ponés para que lo toquen. Generalmente, la primera vez no se toca muy bien, pero esa sensación es lo mejor de todo para mí: sentís sorpresa, no sabés qué va a pasar, escuchás por primera vez eso que te imaginaste, modificás las cosas… Es una sensación única. Después, ensayás, probás, grabás. Y el momento de grabación es un poco más tenso, porque la realidad es que se paga por hora, y convive en uno el querer estar relajado y con onda, y a la vez tocando todas las notas que tenés que tocar, para que salga todo como lo que lo planeaste. El encuentro con el público es el momento de soltar.

¿En qué sentido?

Cuando presentamos el disco, ya nos dedicamos a disfrutarlo. Ya lo soltaste, ya no depende de vos: está hecho y, por más que vayas y lo toques de nuevo o improvises, la idea ya la soltaste. Es cuando llega el intérprete, tu otro yo, ese que aparece y disfruta la música, y en mi caso inclusive casi pensando que no la escribí yo. Cuando toco mi música, pienso que la escribió otro, que yo me la sé, porque si pienso que es mía, tiendo a cambiarla.

En el teatro, el hecho artístico no existe sin el espectador. ¿Cómo vivís la presencia de ese otro cuando hacés música?

Es muy difícil no pensar que otro va a escuchar tu música. Hace unos años, quizás cuando no tenía tanta exposición, pensaba que lo que escribía, quedaba ahí. Ahora, de toda la música que compongo me consta que se escucha, recibo devoluciones, y entonces es muy difícil no pensar en ese oyente al escribir. Como dice Horacio Quiroga, en el Decálogo del perfecto cuentista, uno no tiene que pensar en el efecto que va a causar la obra cuando la está escribiendo, la tiene que escribir y basta. Hay que olvidarse un poco. Pero cuando pasa al vivo, es otra cosa.

¿Por qué?

Porque la música pasa con la gente. En apariencia, parece que no hacen nada, que están ahí escuchando, pero esa energía que está ahí recibiendo eso que vos le estás dando, hace que la música funcione o no. Uno puede ponerle todo de sí, pero para mí la música se termina de armar ahí, al ladito de la gente. Una idea que me gusta mucho, que es del Negro Aguirre y de otros músicos, es que la música no se arma al lado de los instrumentos, sino que la música sucede, como un efecto sonoro, a varios metros del escenario, justo donde empieza el público.

Y cuando pensás en quien te va a oír, mientras componés, ¿qué sentís?

Me gustaría que le pase lo mismo que me pasa a mí mientras estoy haciendo esa música. Porque cuando estoy componiendo, mi yo se modifica, se emociona, se cuestiona cosas, y se mete en ese universo que yo mismo me propongo. Y me gustaría que esa persona que escuche, pase por ese universo y se modifique de la misma manera. Que lo que escuche le cambie en algo, le aporte en algo. Es lo que me ha pasado a mí: he escuchado discos que me han cambiado la vida y me gustaría hacer eso con mi música.

Hablando justamente de tu música, ¿siempre te gustó el jazz?

Sí, siempre, pero casi como un defecto profesional. Me resultaba más fácil inventar sobre la marcha que sacar de oído cosas que ya estaban. En Olavarría, siempre hubo una movida de jazz bastante importante y, siendo bastante pendejón, hubo muchos músicos a los que pude escuchar en vivo. Cuando los escuché, entendí que eso que pasaba ahí, mientras tocaban, era algo que me resonaba a mí. No entendía nada, pero me encantaba la sonoridad y todo lo que pasaba. Me gustaba cómo todo sucedía con tanta libertad. Ahí, desde pibe, empecé a tocar y escuchar. También el medio ambiente me ayudó bastante: acá hay muchos jazzeros. Si hubiera querido tocar tango, me habría resultado más difícil.

*****

En la entrevista, el músico dirá que, por momentos, hay algo de nostalgia que se le viene encima, cuando recuerda su vida antes de 2014, cuando su rostro recorriera el país y el mundo. Por eso, quizás, prefiere hablar de la consolidación de su identidad y no de la restitución. “Cuando se dice recuperar la identidad, parece que nunca la tuviste”, reflexiona. La música, incluso el jazz, es algo que conecta esos dos tiempos de su vida. De hecho, hasta eligió destacar ese detalle en la biografía de su sitio web: “Curiosamente -se puede leer allí-, al conocer su origen biológico, se anoticia de que en su familia la música ocupa un importante lugar: su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno, un melómano, amante del jazz”.

Cuando aquel viernes 8 de agosto de 2014, en la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, un periodista le dijo a Ignacio que estaba cubriendo la noticia más importante de su vida, eran millones los que se alegraban y querían bucear la historia del nieto 114. Y allí apareció “Para la memoria”, una bella canción que Montoya Carlotto había compuesto y sentía “tan propia”, hasta entonces sin saber por qué.

La música, ese amor constante en su vida, le permite ahora, de la mano de Todos los nombres, todos los cielos, significar su propia historia, cinco años después de aquel momento. “Los títulos son muy importantes, sobre todo en la música instrumental -explica-. Es el momento en el que tenés la posibilidad de plantear palabras, más concretas, sobre la música, tan abstracta: son como un microtexto que tiene que sintetizar lo que va a venir después. En este disco traté de replicar un poco aquel destinatario o aquella destinataria de la música que estaba componiendo y también las sensaciones que se me venían a la mente cuando estaba escribiendo. El primer tema, que se llama ‘La mujer que tenía todos los nombres del mundo’, es como una pequeña semblanza de mi mamá biológica, porque, cuando estaba en la clandestinidad, antes de que la detuvieran, tuvo varias identidades para intentar sobrevivir. Y el último tema, ‘El misterioso aviador de todos los cielos del mundo’, es una semblanza de mi padre biológico, que era piloto. De esos dos títulos sale Todos los nombres, todos los cielos, el nombre del disco”.

¿Cómo llegaste a este momento en que te nació hacer dos piezas dedicadas a tus padres biológicos?

Pasó, producto de cinco años de pensar, de cinco años fuertes de terapia… Es todo un proceso interno muy difícil. Era la necesidad también de cerrar una etapa, más que de abrirla. De decir: esto es lo que estas personas representan, para mí, en música. Con dos canciones, además, que son las que más me han gustado del disco. Y si tuviera que elegir diez de mis mejores canciones, elegiría entre ellas, estas dos.

¿En qué cosas creés que estos cinco años modificaron tu música?

Un cambio muy significativo es la relación que entablo con mi repertorio. Antes, podía agarrar una banda de salsa y tocar salsa sólo porque lo podía hacer, porque me divertía y me gustaba la música. Ahora siento que sólo puedo relacionarme con músicas que me son cercanas desde lo afectivo, y me sucede hasta con las mías inclusive, de hecho algunas han quedado descartadas… Algunos dicen ‘yo solamente toco tango’; bueno, yo solamente toco cosas que realmente me enamoran. Tiene que haber un resorte, algo que se mueva, y eso es plenamente afectivo. Es algo que antes no me pasaba y creo que tiene que ver con todo ese proceso. Cambió fuertemente mi relación con la música: quizás, desde afuera no se nota, pero para mí es determinante.

¿Por qué ahora esa necesidad de que lo que toques te atraviese tanto?

Y, por el sopapo que pasó… Uno va caminando por la vida y se le van agarrando cosas y, de golpe, esa misma vida te sacude y quedan adheridas a uno sólo las cosas que son importantes. Creo que tiene que ver con eso. No digo que me tomo las cosas más en serio, pero sí con otro nivel de responsabilidad: uno sólo puede estar con las personas que ama, construir con la gente que quiere y tocar la música que ama. Lo entendí así, pero antes de entenderlo, empecé a sentirlo.

En estos cinco años, ¿hubo algo que te sorprendió de vos mismo y de cómo atravesaste todo lo que te tocó vivir?

Si me hubieran dicho por todo lo que iba a tener que pasar, habría pensado que me iba a quedar en la mitad del camino, ahí, roto. Me asombró la capacidad de aprendizaje que tiene una persona estando en situaciones extremas, y no solamente por mí: creo que le pasa a todos. Me asombró todo lo que uno puede cambiar sin cambiar, mirándose al espejo y siendo la misma persona, pero internamente viviendo mucho. Me asombró cómo uno puede vivir tantos años en un año solo. Y me asombro cuando me encuentro con el recuerdo de lo que yo era antes del 2014, y siento a veces un poco de nostalgia… Me agarra una sensación como de inocencia perdida. Siento que gané en experiencia, pero que me resultó muy cara. No ha sido gratis. Así y todo, es maravilloso: un viaje increíble que me propone la vida. Pero cuesta, no es fácil en lo más mínimo.

Entre tanto cambio, el arte es una constante en tu vida. Si tuvieras que elegir un lenguaje como más tuyo, ¿elegirías la palabra o la música?

Es una pregunta difícil… De chico, cuando era pendejo, quería ser escritor. Tenía siete u ocho años, recién empezaba a escribir y leer. Leía mucho y siempre decía que, si alguien me regalaba una máquina de escribir, iba a ser escritor. No sé por qué me figuraba que no se podía escribir a mano. Después vino la música y, bastante después, llegó la música con la palabra, que es la canción. Y ahí está todo. Yo me siento un músico, pero también me siento muy bien con la palabra, cantada, dicha… Soy un tipo de hablar. Entiendo que la palabra es muy sanadora y creo que esa es la palabra que le cabe a la palabra: no sólo transmite, sana heridas. Y la música también, pero en otro estadío, en una situación más compleja, más allá, porque ataca cosas que en la palabra se diluye con la razón. En este momento, siento que no podría hacer otra cosa que hacer música y ponerle palabras a eso.