Feb 1, 2016 | Entrevistas

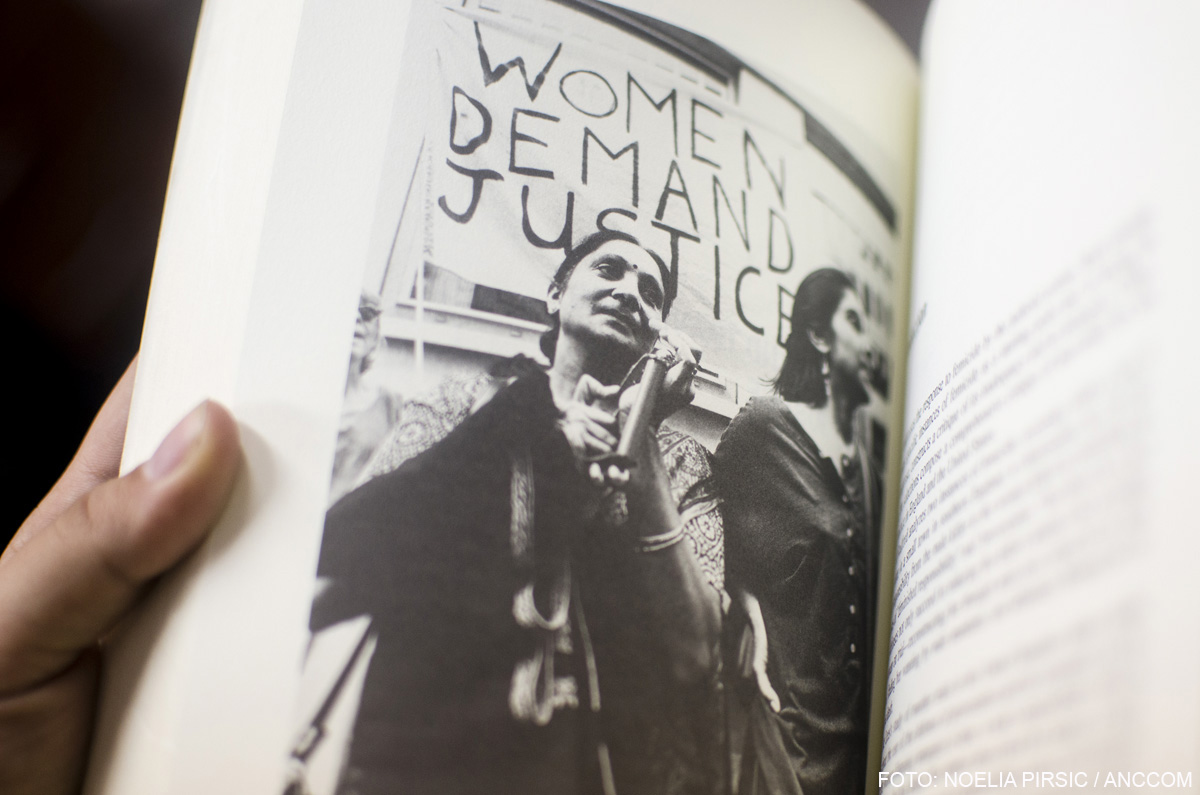

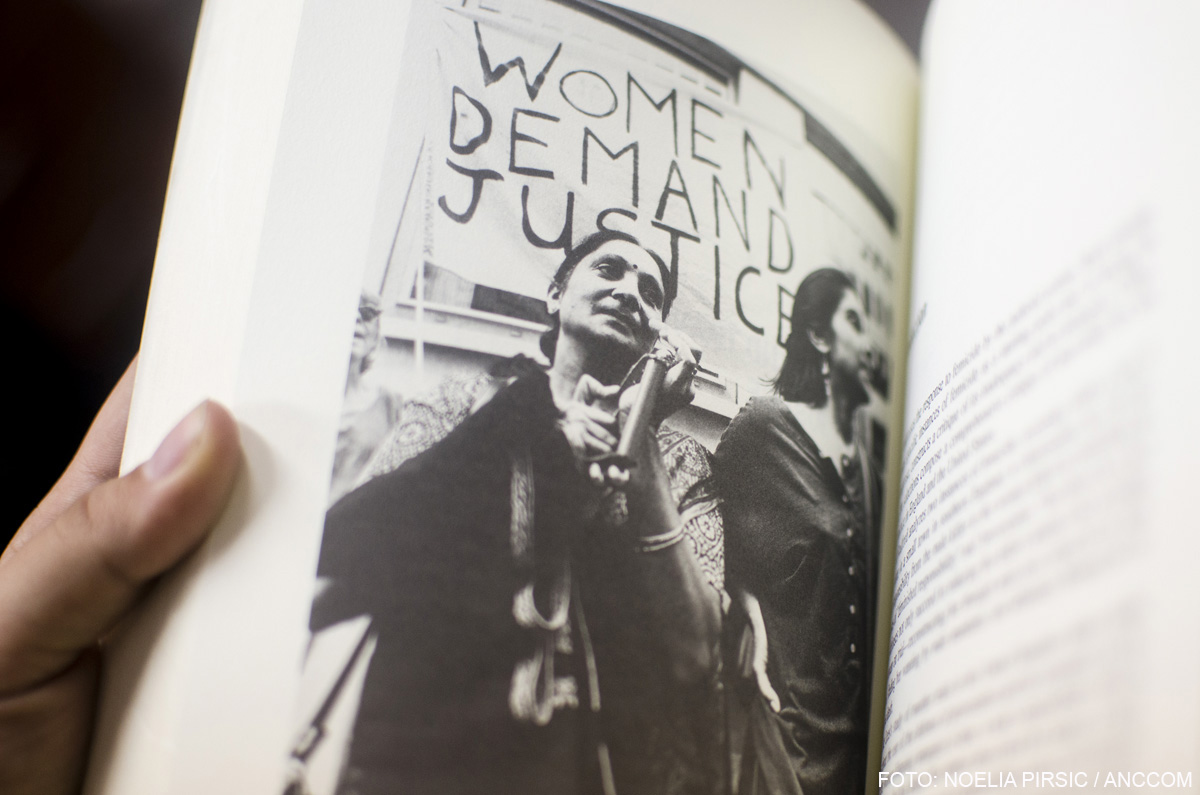

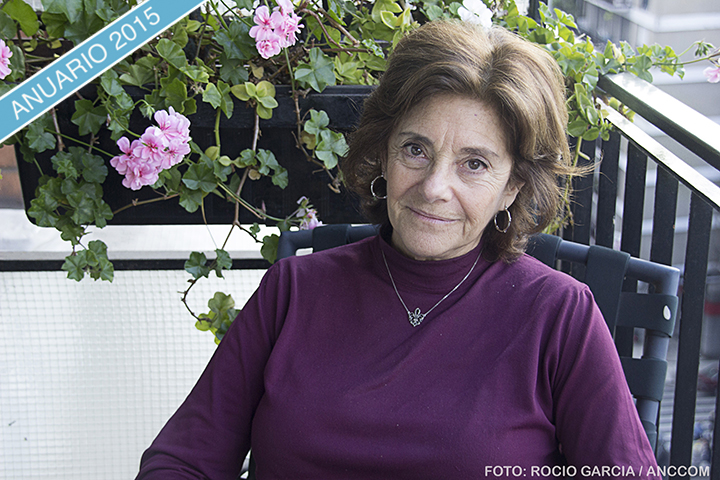

“Una relación tormentosa lindante con lo enfermizo”, “nada sucedió esa noche diferente a lo que venía sucediendo hace treinta y ocho años”, “una relación patológica”, “se sintió desbordado”, estos son algunos de los argumentos que miembros del Poder Judicial han utilizado para disminuir las penas en las condenas de varones acusados de femicidio. Sin embargo, cuando las imputadas son las mujeres, no sucede lo mismo. Ellas no son escuchadas, su discurso se vuelve objeto de duda y se ignora la violencia previa que han sufrido. Estas reacciones son ejemplo del sesgo sexista en el accionar del Poder Judicial, que se da tanto en la elección de las figuras jurídicas como en los juicios y en las condenas. A estas conclusiones ha llegado la investigación “Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo”, realizada por la abogada Marcela Rodríguez y la socióloga Silvia Chejter, quienes analizaron 144 sentencias de homicidios (consumados y en grado de tentativa) entre cónyuges y otras parejas durante el período 1992-2010. ANCCOM dialogó con Rodríguez, Master of Law por la Universidad de Yale y responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

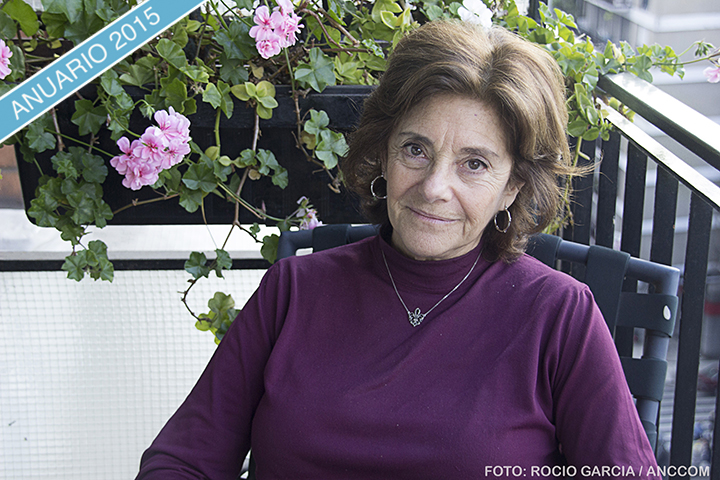

¿Qué fue lo que las motivó a realizar la investigación?

Nos interesaba explorar cuál era la respuesta judicial ante los casos de femicidios y de homicidios de varones por mujeres. Partimos de una premisa: la justicia quiere mostrarse con “los ojos tapados”, como una observadora imparcial, neutral y objetiva. Sin embargo, los y las operadoras del derecho están atravesados por una cantidad de factores, entre ellos, el sexo, el género, la clase, etcétera. No es una cuestión biológica. Es decir, hay mujeres que tienen un discurso y un punto de vista que no necesariamente difiere del punto de vista de los varones como clase dominante. El sistema social está estructurado en históricas jerarquías y relaciones de dominación y subordinación entre los géneros. Esto es legitimado por el Poder Judicial, que a su vez lo refuerza. Quienes están en la Justicia (como en otras esferas de poder) tienen su mirada construida desde un punto de vista masculino, pero ello está ocluido bajo un velo de neutralidad. Cuando el paradigma de lo humano es un determinado grupo de varones, heterosexuales, sin discapacidades, blancos, de religiones dominantes, ello se esconde en la neutralidad y objetividad del derecho; este ángulo de visión por ser dominante no se identifica como un punto de vista sesgado. Y esto claramente se expone en las sentencias, las prácticas y los discursos judiciales. Buscamos indagar sobre estas cuestiones. No se trató de un análisis cuantitativo. Lo que nos interesaba era distinguir el impacto diferencial de la respuesta judicial en relación con varones y mujeres. Vos podés tener una norma, en apariencia neutral, pero que tiene un resultado diferencial y su aplicación perjudica a las mujeres en relación con los varones. El feminismo ha detectado que mujeres y varones son percibidos como entidades del ser, ontológicas y no como construcciones epistemológicas. Esto también estaba en juego. Además, en algunos casos había discriminación no solo por género sino también por clase social y etnia porque las categorías se cruzan. Había que leer mucho entre líneas, la discriminación no siempre aparece manifiestamente en una pena, o en el resultado favorable o desfavorable de una sentencia.

¿Cuál fue la metodología?

Nos concentramos en el discurso y en las resoluciones que toman los jueces para llegar a las condenas, las absoluciones, los tipos jurídicos elegidos, las penas aplicadas. Pero fundamentalmente en los argumentos que desarrollan los jueces. Hicimos esta investigación antes de la reforma del artículo 80 del Código Penal. Por lo tanto, lo que teníamos originalmente como objeto era la identificación y recolección de homicidios agravados por el vínculo conyugal para su posterior análisis. La forma de recolección de las sentencias no fue seleccionar determinados casos especiales, en el sentido de buscar casos paradigmáticos de discriminación porque eso te da una muestra sesgada desde el punto de partida. Recolectamos todas las sentencias de homicidios de varones a mujeres y de mujeres a varones porque esa es la manera de detectar los sesgos discriminatorios del sistema. Fuimos viendo que muchos casos que surgían en nuestro relevamiento tenían que ver con otro tipo de parejas, las que no estaban casadas y que era un número mayor que las que tenían vínculo conyugal y decidimos que no podíamos excluir esas sentencias de la investigación. En la medida que seguíamos haciendo este relevamiento, detectábamos que había otras situaciones en las que no había homicidio consumado pero había tentativas de homicidio, que también eran relevantes para la investigación. En estos casos también se observaba discriminación, por ejemplo, esto se evidenciaba al conducir el caso al tipo de lesiones en vez de mantenerlo como tentativa de homicidio.

¿Era una manera de minimizar la violencia?

Exacto. La violencia era minimizada, invisibilizada, pocas veces se le otorgó su real dimensión y relevancia en los casos en estudio. Esto es una cuestión que surge de aplicar una metodología feminista, que consiste en mirar la realidad de la vida de las mujeres (o en este caso las muertes), cuáles son las experiencias, las respuestas del sistema y a partir de allí hacer teoría. No se puede hacer teoría de la nada y tratar a la fuerza de insertarla en la realidad. Una tiene incorporada esta metodología y de la misma manera que una debe decir desde dónde está parada, la metodología también tiene que ser expuesta.

El Poder Judicial tiene una concepción totalmente diferente del lenguaje de la que tiene el feminismo, para el cual el lenguaje es vehículo de estereotipos de género y de percepciones diferenciadas de los géneros.

Para el derecho, el lenguaje es una forma de poder, tiene sus jergas propias y los operadores no abren este discurso. Pasa lo mismo, muchas veces, con el discurso médico. Mantener la distancia, el poder. El derecho es muy cerrado en este sentido, sólo abogados y abogadas tenemos la facultad de cubrir determinados roles, nadie más. Las facultades de Derecho no ayudan a abrir el lenguaje, a exponer sus sesgos discriminatorios. Este es un lenguaje que resulta ajeno para quienes son víctimas de un delito o de un crimen de género. Los jueces dicen que analizan hechos, como si los hechos les vinieran dados objetivamente por la realidad, cuando lo que sucede es que los jueces construyen los hechos, los fijan, los eligen, determinan cuáles van a ser relevantes y cuáles no. Y cuando constituyen determinados hechos como relevantes, esto define la resolución del caso.

Y en esa construcción pueden dejar de lado hechos importantes…

Si, por ejemplo, cuando hay violencia previa contra las mujeres y la desconocen o tergiversan, esto distorsiona absolutamente el resultado. La tentativa de homicidio puede ser conducida a lesiones. Si hay un caso donde una mujer mata al marido en una situación de legítima defensa, el historial de violencia previa debería ser expuesto y tenido en consideración a los fines de cómo van siguiendo los distintos pasos de la investigación y de la propia resolución del caso. Si desde el comienzo se desconoce, o se excluye un historial de violencia, ya no se investiga. Negar determinadas situaciones de violencia o del contexto puede cambiar el resultado del caso. Del mismo modo, cuando el historial de violencia previa desencadena el femicidio, con una larga culminación de hechos violentos que los jueces ignoraron y así aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación. Una aclaración relevante: el artículo 80 del Código Penal tenía el inciso 1 de agravados por el vínculo. El último párrafo del artículo dice que en aquellas circunstancias extraordinarias de atenuación el juez puede aplicar la sentencia de ocho a veinticinco años de homicidio simple. Esto ha sido argumentado y aplicado de un modo absolutamente desigual en relación a mujeres y a varones. La otra cuestión es cómo los jueces eligen y cómo valoran las pruebas. Quizás el ejemplo más obvio son los testimonios de las mujeres; sean víctimas o imputadas, lo habitual es falta de credibilidad por parte de los jueces. Existía la categoría de “mujer mendaz”, ahora la versión más moderna es averiguar si es “fabuladora”. Sin embargo, respecto de ningún varón que va a denunciar el robo del estéreo del auto se va a pensar que está fabulando o que pretende engañar al seguro.

¿Es un concepto que está solo asociado a las mujeres?

Sí, y sobre todo en delitos de género, como violaciones o violencia en el ámbito familiar. No solo los testimonios de las mujeres son desvalorizados sino que cuando otra persona da testimonio a favor de lo que sostiene esa mujer cae en los mismos mecanismos, se cree que es una mentirosa. Ahora, cuando el testimonio es de una persona que atestigua a favor de un varón, le creen. Hay un caso que es increíble. Dos hijas de una mujer escucharon lo que sucedía en la pieza de al lado, los gritos y alaridos de la madre cuando la estaban asesinando. Los testimonios son justamente lo que se puede percibir con los sentidos. Sin embargo, en el juicio dijeron que eran testimonios de oídas. O no dan valor a testimonios de familiares de las mujeres. Pero a los familiares de los varones siempre les creen. Una de las cuestiones en las que nosotras nos centramos es en el tipo de argumentaciones y muchas veces esas argumentaciones toman como probanzas aquello que dictaminan los peritos. Aún en casos en que obviamente esas pericias presentan problemas graves, las toman igual en consideración para justificar el resultado al que quieren arribar. El otro punto significativo es la selección de la norma que van aplicar los jueces; por ejemplo, si es tentativa de homicidio o lesiones, si deciden que es un homicidio atenuado o agravado. Esta selección puede dar lugar a una gran arbitrariedad, lo que hemos identificado en un número significativo de sentencias. Así, se consideraba que no se aplicaba la norma que agrava el homicidio cuando hay un vínculo conyugal porque la pareja estaba separada de hecho, aunque en la práctica el marido casi viviera en la casa. La última de las etapas es la interpretación que hacen los jueces de las normas. Y ahí se desarrollan estereotipos y respuestas discriminatorias. Se muestra el paradigma de cómo se construye el derecho desde un punto de vista del poder dominante en una sociedad de supremacía masculina, oculto en los velos de la neutralidad y objetividad. El problema es que este punto de vista, por ser dominante, es muy difícil que sea confrontado por otro punto de vista porque al ser dominante se vuelve ontológico.

¿Cuáles fueron los principales sesgos sexistas que encontraron?

Entre las cuestiones que se reiteraban en casi todas las sentencias -ya fuera homicidios de varones a mujeres o de mujeres a varones-, se destaca la existencia de un historial de violencia previa. En algunos con condena previa, en otros con medidas de prevención y en otros donde no había ninguna respuesta ni constancia judicial pero era traído en el juicio por la declaración de los testigos. Ahora bien, los tribunales, en general, ignoraban la violencia, la minimizaban, la invisibilizaban o la tergiversaban. Incluso la han utilizado para atenuar la pena aplicable al homicida. Por ejemplo, le aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación porque era violento. Esto trajo como consecuencia que los casos agravados por el vínculo pasaran a tener la pena del homicidio simple. Había muchas situaciones en que se desplazaba la culpa a la víctima. Por ejemplo, un varón que tenía una amante, ella le dijo que iba a hacer pública la relación y él la mató. Y dijeron que ella iba a arruinar una familia cuando el que la arruinó fue el marido al tener una amante. Es una discriminación manifiesta. Otra situación típica es justificar al hombre por la mera creencia de infidelidad o que mató a la mujer porque sentía que se le iba algo propio. En los casos en que las imputadas eran mujeres esto no pasaba. Cuando se trataba de varones, cualquier tipo de situación que los hiciera temer la pérdida del control y el dominio sobre las mujeres era un desencadenante posible para el homicidio. Cuando las mujeres cometían homicidio eran situaciones de autopreservación, de protección. Otro de los puntos salientes que revelan las sentencias es la falta de la obligación de actuar con la debida diligencia del Estado. Uno de los deberes que tiene el Estado es actuar para prevenir, reparar y sancionar las violaciones a derechos humanos y en los casos de violencia contra las mujeres eso está reforzado por la Convención de Belém do Pará y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un deber estricto, específico, pero no se cumple. En las sentencias ni siquiera se mencionaban estos instrumentos. Esto ha cambiado un poco en los últimos años. A partir de una mayor visibilización de casos, estos instrumentos se mencionan más en las sentencias. Esto es, se aplica en los casos que llegan en instancias más graves, pero todavía la prevención no es una de las prioridades. La efectiva vigencia del cumplimiento de la obligación de debida diligencia es una de las grandes deudas.

¿Cómo repercutió la reforma del artículo 80 del Código Penal?

El inciso 1 del artículo 80 es una de las reformas más importante porque alcanza la mayor cantidad de situaciones de femicidio. Se incorporan vínculos, no sólo de cónyuges sino ex cónyuges, parejas de cualquier índole, con o sin convivencia, novios, amantes, etc. Al comprobar el vínculo ya es aplicable la agravante. Y, además, acotamos la discrecionalidad del último párrafo del artículo, que explícitamente se dispone que no se pueden aplicar las circunstancias extraordinarias de atenuación en aquellos casos en que hubo violencia previa. Y ahí se evita la reconducción a la pena del homicidio simple. Si el hombre fue violento no es una circunstancia extraordinaria sino habitual. Estos suelen ser conocidos como femicidios íntimos. El inciso 11 es lo que se conoce más habitualmente como femicidio, es el homicidio a una mujer perpetrado por un hombre cuando mediare violencia de género. Diana Russell identificó la naturaleza política del femicidio, que es un concepto antropológico, social, político, cultural. Por ello no se puede reducir a un mero tipo penal. Es una dimensión política y social, no son hechos aislados, insulares, cometidos por hombres psicópatas, enfermos, sino que es un continuum de violencia de género y alcanza diversas situaciones que finalmente terminan en el femicidio. En síntesis, es la muerte de una mujer por razón de su género. La Convención de Belén de Pará marca que la violencia de género es producto de la desigualdad histórica y estructural entre varones y mujeres, hay un desbalance de poder. No estamos hablando de un varón más grande, más robusto, que mata a una mujer físicamente más pequeña. Es una cuestión social, un sistema estructural de relaciones de poder. Por eso no se trata de una desigualdad que deba probarse caso por caso. El inciso 12 es el que contempla el homicidio que se comete sobre otras personas con el objeto de hacer daño a la mujer, son femicidios vinculados. En el momento de la sanción de la ley, hubo varios casos de varones que habían matado a los hijos o a los familiares. Existió una discusión respecto de poner la palabra femicidio o no. El potencial político, social, cultural, antropológico que tiene el concepto de femicidio cae en un reduccionismo si hay que traducirlo en un tipo penal. Finalmente, el artículo 80 tiene impacto en los artículos de lesiones, donde también se aplican los agravantes del artículo 80. Esto es sumamente importante a los fines de intentar prevenir la violencia, porque la justicia debe responder más adecuadamente en los historiales de violencia previa, en los episodios previos que suelen constituir lesiones, antes de que llegue a un resultado letal.

¿Qué se debería hacer para que la gente que compone el Poder Judicial tenga una perspectiva de género más amplia?

A mediados y fines de los años 90 yo trabajé con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en capacitaciones a juezas y jueces de nuestro país y diversos países de América Latina y el Caribe. La experiencia me permitió aprender que se requiere no solo de la transferencia de conocimientos sino del cambio de actitudes, de sensibilización, lo cual es más difícil aún. En ese momento algunos jueces no conocían los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora esto cambió, se han difundido, existieron cursos diversos. Pero las cuestiones más complejas que identificamos en la investigación tienen que ver con un problema de prejuicios mucho más acentuado. Esto obliga a abordar el problema desde diversos ángulos, que implique trabajar con equipos interdisciplinarios, y no sólo trabajar con los jueces y juezas sino con quienes son funcionarios y empleados en el Poder Judicial. Algunas de estas medidas se están tomando. Creo que se debe evaluar los resultados de esas medidas y en su caso aplicar las reformas que sean necesarias. La difusión de las sentencias, sus responsables, las argumentaciones, también tiene un rol importante si es tomado seriamente en cuenta y no a los fines de meras medidas reactivas que no abordan los problemas de fondo. Quizás en algunos casos habría que ser más proactivos en relación con sancionar a quienes actúan cometiendo determinado tipo de faltas graves sistemáticamente respecto de los derechos humanos de las mujeres. Los jueces tienen un enorme poder sobre la vida, la libertad, y en este caso los derechos más fundamentales de las mujeres, incluido el de una vida libre de violencia. Este inmenso poder conlleva una inmensa responsabilidad de la que deben ser conscientes. Además, las universidades también deben incorporar entre sus materias una perspectiva de género, y no solo mediante algunos cursos aislados.

¿La investigación va desde 1992 a 2010, la tendencia se mantuvo siempre?

Llegó un punto en el cual la lectura de sentencias era reiterativa, encontrábamos los mismos patrones, las mismas respuestas. Efectivamente, percibíamos que si leíamos diez sentencias más iban a repetirse muchas de las cuestiones que analizábamos, más impacto diferencial, más invisibilización o minimización de historiales de violencia, más discriminación en detrimento de los derechos de las mujeres.

Ene 5, 2016 | Entrevistas

¿Por qué las mujeres víctimas de violación no hablan? ¿Por qué se descree de su palabra? ¿Cómo las trata el sistema médico y jurídico? ¿Qué hacen las mujeres en esas situaciones? Con estas preguntas, la socióloga Inés Hercovich comenzó su investigación, donde entrevistó a casi cien mujeres víctimas de violencia sexual y también a médicos, jueces y policías. El resultado final se publicó en el libro El enigma sexual de la violación, que desmiente muchos de los estereotipos que circulan socialmente acerca de estas situaciones. Hercovich fue pionera en Argentina en investigar el tema y luego fundó el primer servicio de asistencia a víctimas de agresiones sexuales.

¿Qué fue lo que originó la investigación?

La primera pregunta que abrió la investigación es por qué las mujeres no hablan. La investigación fue un esfuerzo intelectual muy grande. Y el mérito fue haber podido abrir mi cabeza para escucharlas, haber aprendido a escuchar lo que no se quiere escuchar.

¿Con qué se encontró en esa escucha?

Lo más importante es haber descubierto a las mujeres en una actitud que no tenía nada que ver con la imagen que tenemos en general, esa de la mujer que queda paralizada, imposibilitada por el miedo que tiene, aterrorizada. Los relatos contaban otras cosas que no son las que uno tiene en la cabeza respecto de una violación sexual. No referían a esa imagen de un degenerado que está escondido en un zaguán, te ataca, te viola y se va, cuando estabas caminando por la calle a las doce de la noche a dos cuadras de tu casa, en un barrio tranquilo. Yo entrevisté cerca de noventa mujeres que habían pasado por situaciones de violencia, que habían terminado en una violación o no y la verdad es que a prácticamente nadie le había pasado eso. En general eran situaciones donde el hombre, que muchas veces viola sin saber que lo está haciendo, primero había intentado establecer algún tipo de relación, aunque sea diciéndole un piropo, pero no era una cosa salvaje y sin palabras, era una historia que se iba encadenando y que terminaba en una violación o no. Pero en esa historia participaban los dos porque el tipo se le acercaba de buena manera y quería ganarse su confianza. Puede pasar que el tipo ni siquiera sepa que es un violador. Entonces se va dando toda una situación donde la mujer va quedando enredada, se va dando una relación, a veces más corta, a veces más larga, donde hay mucha seducción por parte del tipo. Pero en algún momento aparece alguna señal de que la cosa va por un camino que la mujer no espera. Cuando eso sucede, generalmente las mujeres tenemos un mecanismo que es el de desconfiar de nosotras mismas y decir “pero este tipo hasta acá fue un encanto, tal vez soy yo una paranoica, tal vez le digo algo y lo ofendo”.

Entonces sigue sin reaccionar…

Ahí sucede algo que es muy impactante. Cada paso que la mujer dio en el sentido de esa relación la coloca en un lugar peor respecto del tipo, que tiene otra intención que no conocían. Las mujeres se empiezan a sentir mal con ellas mismas y piensan: “Por qué no me fui, por qué no me tomé el colectivo, por qué estoy acá”. Y esa duda sobre una misma, a veces, provoca una reacción de autodefensa y otras veces las debilita mucho más. Cuando la situación ya está planteada hay mucha dificultad para volver atrás porque están solas. Tal vez en el auto del tipo que estacionó en un lugar donde no pasa nadie. Están en una situación de secuestro. Y lo único que puede hacer una persona secuestrada es negociar con su secuestrador y tratar de pasar ese momento pagando el menor precio posible. Eso es lo que hacen las mujeres, lejos de quedar paralizadas. Es muy impactante, unas te dicen cosas como “yo en ese momento tenía una lucidez que hoy no puedo creer que la tuviera”. Muchas de ellas se ponen muy atentas a las palabras y a los gestos. A qué le pueden decir al tipo para desarmar la violencia, para impedir que la violencia crezca y pase a mayores, porque la primera idea que se les cruza es que las pueden matar. La muerte es un horizonte para las mujeres en esa situación. Si no, aparece la amenaza de los golpes, de que les puedan cortar la cara y les deje marcas que sean un recuerdo para toda la vida. Ese fue el primer hallazgo: que las mujeres, lejos de ser las víctimas pasivas imaginadas por el asistencialismo y por muchas de las feministas, están lúcidas y activas, están peleando por su vida, negociando salir de ahí con el menor trauma posible. Otra de las cosas que sucede es que el tipo tenga miedo de que la mujer lo denuncie. Hay escenas donde las mujeres se quieren congraciar con el tipo para que él no desconfíe de ellas. Es una situación en la que nadie piensa nunca cuando habla de violación y que no aparece en los diarios, ni en las películas, donde las violaciones responden a esa imagen dominante donde hay un sujeto violento y alguien que queda inerte, a merced, sin poder defenderse.

¿Se refiere a la “imagen en bloque” de la que habla en el libro?

Por supuesto, contiene todas las variaciones posibles. Dentro de la imagen en bloque está el paradigma culpabilizador, como yo lo he llamado, que inmediatamente culpa a las mujeres: “Por qué andaba con el escote así, con la pollera corta, quién la mandó a subir al auto”. Ahí está la cuestión de la provocación: “Vos lo provocaste”. Esas cosas están en la cabeza de todos y se traduce en actitudes, en tonos de voz, en la misma familia de las víctimas. Ese es otro drama, es el drama posterior, todo lo que viene después: decidir no contarlo, decidir contarlo, decidir a quién, tener necesidad de hacerlo público porque necesitás asistencia. Todas son situaciones muy difíciles, muy angustiantes y que son la continuación de la violación. La violación no termina en el momento en que el tipo se va. Deja todas esas consecuencias que la mujer va a tener que enfrentar durante mucho tiempo. Y después, si lo dice, significa un ruido en la comunicación con todas las personas con que hasta ese momento no existía ese ruido. Es como que ese secuestro se les empieza a reproducir en otros lugares, donde a la mujer le da miedo hablar. Cuando yo empecé esta investigación, todos me decían que no iba a conseguir testimonios, entre mis amigas, aparecieron tres que nunca lo habían contado. Muchas, incluso, no saben si lo que les pasó fue una violación o no. Están en la misma duda que tenemos todos porque esas mujeres también pertenecen al imaginario que creen que una violación es algo diferente a lo que les pasó.

¿Qué define una violación para usted?

Para mí, hay dos cosas: el secuestro y el miedo a que te maten. Eso unido a la escena sexual. Si la escena sexual se da en ese contexto, ahí hubo una violación, se haya llegado como se haya llegado. Para mí fue muy bueno descubrir esta valentía de las mujeres en situaciones de peligro y fue también horrible cómo, para poder seguir viviendo, tienen que disimular la potencia y la lucidez que tuvieron porque finalmente resolvieron bien ya que salieron vivas y sin marcas para siempre.

¿Tal vez muchas no cuentan porque hay una censura social sobre el discurso de las mujeres?

Totalmente. El faro que ilumina todo esto es la dificultad de creer, eso es lo que silencia a las mujeres porque inmediatamente son sospechadas, o lo provocaron o no se defendieron. Yo entiendo que lo que hacen las mujeres en esa situación es defenderse. El Código Penal decía que para que haya violación no tiene que haber consentimiento. Para probar que no hubo consentimiento tiene que haber habido resistencia. Para probar que hubo resistencia tiene que haber marcas en el cuerpo. Nunca las va a haber, muy pocas veces. Entonces le pedimos que cuenten algo que no les pasó. Tenemos que demostrar que estamos dispuestos a escuchar porque cuando yo dije que iba a empezar la investigación aparecieron muchas mujeres. Además, esto funciona con cualquiera de esas cosas de las que no queremos hablar.

¿Por qué se desconfía tanto de la palabra de las mujeres?

Creo que porque prima, por sobre todo, la ideología culpabilizadora. La palabra de la mujer está devaluada en todos los campos. Está en el imaginario masculino y femenino, hace miles de años, la idea de la vagina dentada, de la zorra, de la mina que es una perra, que es aviesa, que quiere sacarle cosas al hombre y que su arma es el sexo, entonces cuando se habla de sexo hay más desconfianza todavía.

En ese sentido, el sexo sería algo que utiliza la mujer para su propio beneficio…

En el paradigma culpabilizador el sexo es la muestra del poder que la mujer tiene sobre el hombre. La poderosa es ella, porque ella incita al hombre y él sucumbe a un instinto que no puede dominar. La mujer está erigida, dentro del imaginario dominante, como la que tiene el poder de hacer sucumbir al hombre a sus pasiones más bajas.

En una situación de violación, ¿el sexo, el poder y la violencia forman una tríada?

Son las tres patas de esa escena, hay un esfuerzo muy grande por separarlas, como si fueran tres objetos con sus propios límites que no se pueden confundir. En las historias está todo mezclado, como lo está en la vida. La violencia forma parte de la sexualidad y cierto nivel de violencia puede ser grato y mucha gente, que no se anima a usarla, la imagina para despertar su deseo o para aumentarlo. El poder, por ejemplo, es también quién levanta a quién.

¿El discurso feminista tiene contradicciones respecto a este tema?

Claro. Una parte del movimiento feminista intentó presentar inocente a la mujer (al contrario del discurso culpabilizador, donde la culpa porque tiene sexo). Entonces el discurso opositor, el que las quiere inocentes, les saca el sexo. Si hay violencia no hay sexo, si hay poder no hay sexo, porque son incompatibles. El sexo es solo amor, desconociendo la realidad. Fue una estrategia y sigue siendo.

¿Los discursos médico y jurídico recaen en una especie de cosificación del cuerpo de la mujer buscando solo las huellas de la resistencia?

Totalmente. El discurso de los médicos es terriblemente cínico. Los médicos se escudan en que es una definición legal. Reducen todo el drama de la violación a las lesiones en el cuerpo, pero no están atendiendo a una vagina, están atendiendo a una mujer a la que le pasó algo terrible. Me asombra mucho cómo manejamos discursos de avanzada y cuando vas a los hechos hay muchas cosas que no están superadas para nada.

De hecho, se realizó la convocatoria “Ni una menos”, pero aún falta falta el cambio cultural, que va a ser muy difícil…

Tampoco lo puede hacer alguien porque se lo proponga hacer. Pero si no hay personas que se propongan cosas nunca va a pasar nada. Lo que va a pasar va a ser el resultado de muchas propuestas, en luchas, en micro luchas, como lo describe Foucault. De pronto, pasa algo que marca un antes y un después.

Desde su posición de socióloga ¿cómo analiza la convocatoria?

Fue tremendamente espontánea. Hubo una seguidilla de noticias que habían llegado al colmo y por eso prendió la convocatoria. Había una cosa de hartazgo de la gente. No sólo hechos sino también decisiones de jueces. Eso puso incómodos a muchos. La indignación que hubo en ese momento fue muy grande, había un clima que se fue dando. Algunas cosas me emocionaron mucho y otras me dieron rechazo, la utilización política por ejemplo. Hay una tendencia a la victimización que me da rechazo. Pero también vi una experiencia de solidaridad. Me emocionó lo de hacer acostar a las mujeres en el piso para marcar las siluetas. O lo de nombrar a cada uno de los muertos. Eso materializaba la cuestión, porque si no todo es muy abstracto. Me gustó la participación de los hombres, había feministas que estaban furiosas con ellos.

Si hiciera el mismo trabajo ahora, ¿se encontraría con casos diferentes?

No, no creo porque no cambió nada. Las mujeres seguimos desconfiando de lo que pensamos y sentimos. Los tipos sienten que si te sedujeron ya pueden todo. Me parece que no.

Dic 29, 2015 | inicio

Actualizado a junio 2015

[timeline src=»https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hG6FwwoJ0gNm-y5pwa8QUlc-8CquGvIYSP8ZUyOzFg/pubhtml» width=»100%» height=»650″ font=»Bevan-PotanoSans» maptype=»toner» lang=»es» ]

Dic 7, 2015 | destacadas

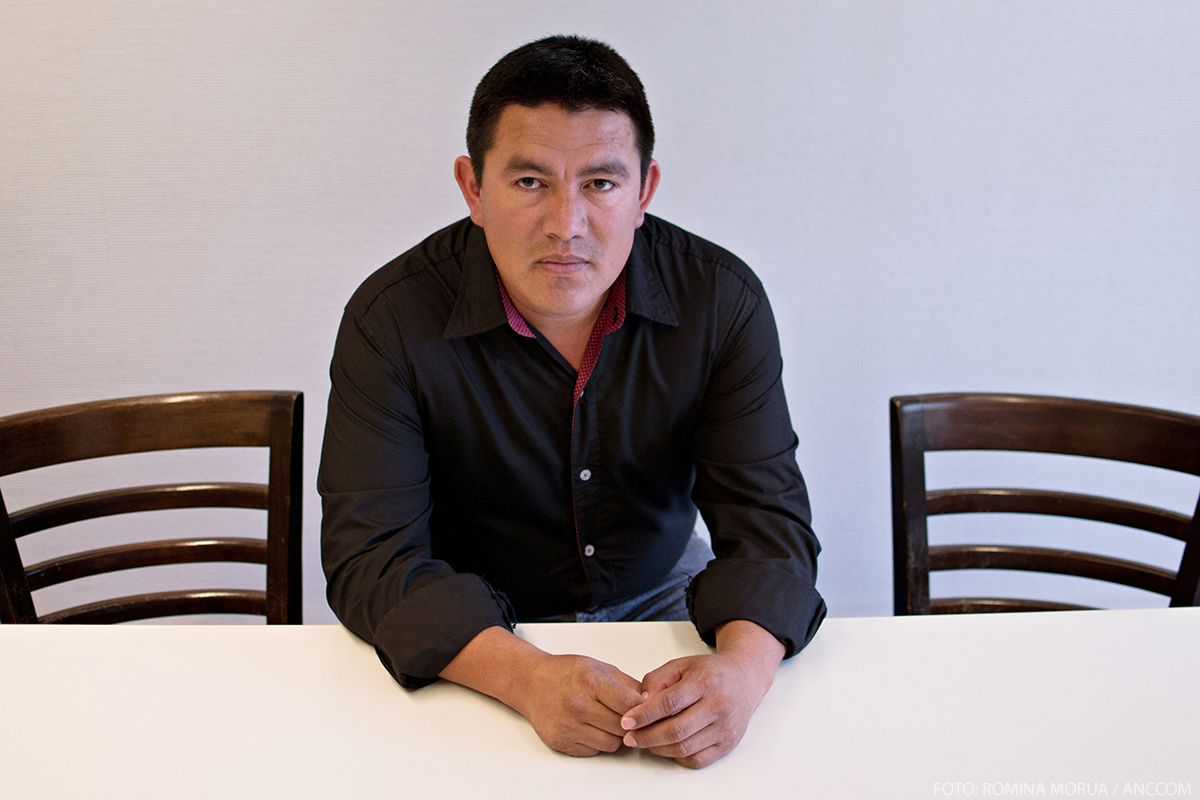

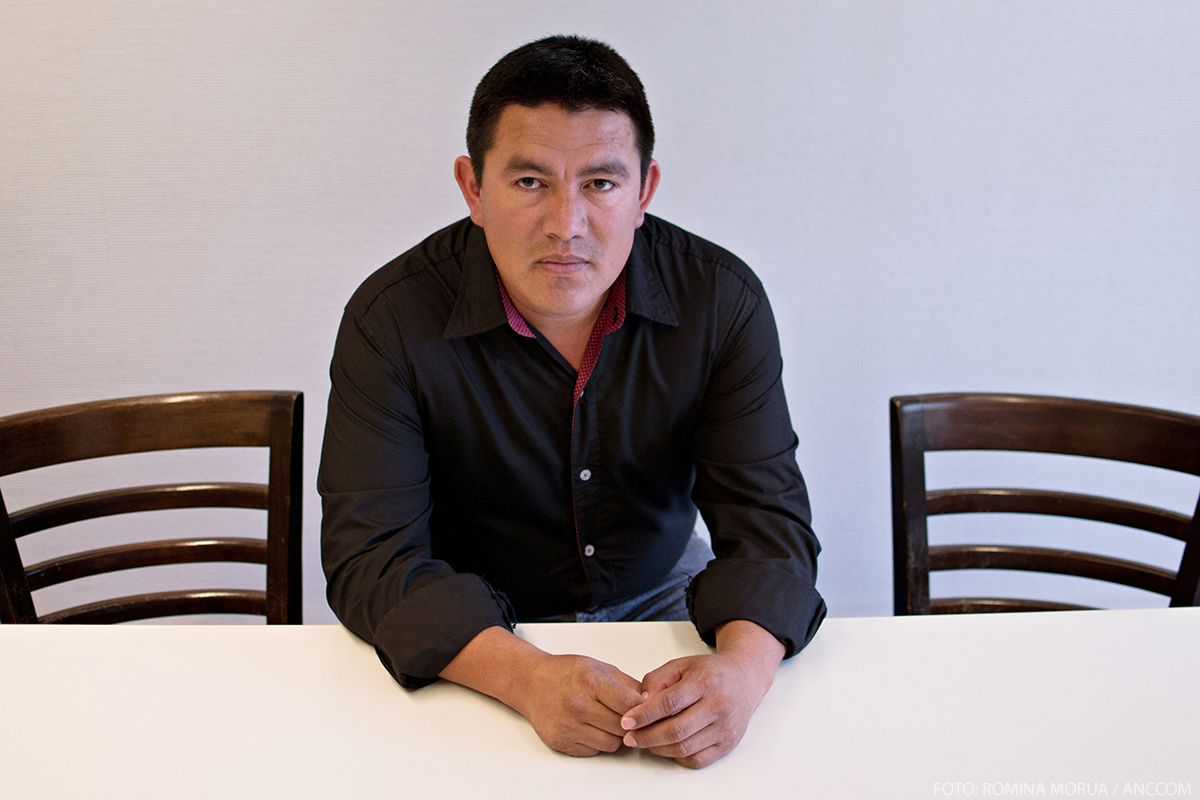

Hace un año y tres meses, la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí, crimen donde murieron al menos 400 personas de las comunidades Qom y Mocoví, con el objetivo de llegar a juicio para que se la juzgue como crimen de lesa humanidad.

El hecho

En 1924, la Reducción Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud. Les pagaban con alimentos vencidos y ropas usadas, además de los maltratos que sufrían todos los días. Como si esto fuese poco, el gobierno de entonces quiso instalar un impuesto del 15% de lo percibido, lo cual llevaría la situación de pobreza a una extrema hambruna. Ante esto, las comunidades decidieron partir hacia las provincias de Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. El entonces gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar el territorio y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El 19 de julio de 1924, alrededor de 130 policías llegaron a la Reducción Napalpí y dispararon con rifles. Alrededor de 400 personas murieron, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Los que habían sobrevivido a las balas, luego fueron degollados.

A la ferocidad del ataque se le sumó la conspiración de los diferentes poderes del Estado para encubrir el hecho a través de una versión oficial asentada en el expediente. Se dejó establecido que el suceso se había tratado de un enfrentamiento entre Tobas y Mocovíes con un saldo de cuatro muertos. Al mismo tiempo, los medios de la época se hicieron eco de la versión oficial, con la excepción de El Heraldo, único diario que llevó adelante una investigación y denunció la matanza. Hubo también un fiscal que planteó que en el expediente faltaba la versión de los sobrevivientes y solicitó formalmente la exhumación de los cadáveres para profundizar la investigación. Su compromiso le valió un traslado a la provincia de Entre Ríos, con lo cual fue separado de la causa. Desde entonces, la masacre de Napalpí permanece impune.

En diálogo con ANCCOM, Diego Vigay, actual fiscal de la causa, explica que el hecho se enmarca en un “contexto de genocidio de los pueblos originarios en todo el país” y que existió un “trasfondo económico, étnico, ideológico y cultural” que avaló la masacre. Sin embargo, el hecho no tuvo la trascendencia ni la cobertura mediática de otras matanzas. Para Vigay, esto se debe a los prejuicios que circulan socialmente en torno a las comunidades de los pueblos originarios: “Tiene que ver con una cuestión cultural, con una mirada blanca de lo que han sido los genocidios”.

La masacre de Napalpí se inserta en un contexto histórico donde ese tipo de acciones contra los pueblos originarios eran moneda corriente. No era una práctica aislada sino sistemática llevada a cabo en conjunto por el poder político y los terratenientes. Al respecto, Vigay explica que la Reducción Napalpí “había sido creada con el objetivo de concentrar a las comunidades de los pueblos originarios del Chaco para adueñarse de esas tierras” y que esto se relaciona con que “el territorio del Chaco pasó a ser proclive a la plantación de algodón”, lo cual “se vincula a nivel mundial con la necesidad de la vestimenta de buena parte de los obreros que se iban incorporando a las fábricas en la época de la revolución industrial”.

Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud.

El silencio

Una de las consecuencias que dejó la matanza de Napalpí es un profundo silencio en la comunidad alrededor del hecho. Silencio que responde tanto a una necesidad de olvidar para poder seguir adelante como a una fuerte presión social. Juan Chico es miembro de la comunidad Qom y, llevado por la necesidad de entender aquel hecho atroz, inició una investigación y escribió el libro “Napalpí. La voz de la sangre”. Para él, las matanzas de Napalpí y de El Zapallar, ocurrida en 1933, “marcaron profundamente la identidad, la historia y la memoria de la vida” de la comunidad. Por eso, resulta difícil hablar. A esto se le suman los estereotipos y prejuicios que circulan socialmente acerca de los pueblos originarios: “En la sociedad hay instalada una mirada y un estigma sobre los pueblos indígenas que identifica al indígena con el vago, el haragán, el que no quiere trabajar”, explica Chico y continúa: “La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”.

Una de las cosas que más le impactó a Chico al comenzar su investigación fue el silencio que había alrededor del tema. Los viejos “nos decían que había que tener cuidado con lo que se habla. Fue tan fuerte ese miedo que quedó instalado. Lo que me impactó era el temor de hablar de Napalpí. Estaba prohibido, era un tema tabú. La comunidad, para sobrevivir, no hablaba”. Sin embargo, Juan Chico pudo más que ese silencio y logró llevar a cabo su investigación. Cuenta que había muchas otras investigaciones pero que se caracterizaban por tener una “mirada foránea y lastimera sobre el indígena”. Por su parte, Chico quería reivindicar la lucha de los pueblos y remarcar la importancia de los testimonios de los viejos.

La investigación

Diego Vigay es el fiscal a cargo de la investigación y cuenta con el apoyo de los fiscales federales Carlos Amad, Federico Carniel y Patricio Sabadini. Vigay cuenta que han recabado mucho material durante el proceso de investigación: “Una serie de investigaciones y de publicaciones alrededor de Napalpí que se complementan unas a otras, documentos históricos, expediente judicial y administrativo, diarios de la época, sesión de la Cámara de Diputados donde hubo una interpelación al ministro de esa época y, a la vez, existe una serie de investigaciones científicas que tienen que ver con una prueba de contexto. Hay mucho trabajo de investigación hecho alrededor de Napalpí, lo cual a nosotros nos facilitó mucho la tarea”.

El único sobreviviente es Pedro Balquinta, quien tiene 107 años y ya ha prestado declaración ante la fiscalía. Además, han incorporado los testimonios de Melitona Enrique y Rosa Chará, “a través de la voz de sus hijos”. Debido a la cultura del relato oral, esos testimonios “eran la voz de su madre contando lo que había padecido en la masacre”, explica Vigay.

En este momento, Vigay y sus colaboradores han incorporado los testimonios y la documentación relevada en la investigación y sólo les falta alguna prueba más: “Una cuestión es la posibilidad de exhumar las fosas comunes, eso se puede realizar”. Después queda presentar la causa ante un juzgado federal “solicitando que se lleve adelante un juicio por la verdad”, enfatiza Vigay.

Un juicio simbólico

La matanza de Napalpí no tuvo el tratamiento judicial necesario pero ya no quedan culpables vivos. Por eso es que la fiscalía plantea llevar adelante un juicio por la verdad, que “es la herramienta válida para juzgar un crimen de lesa humanidad donde no tenemos imputados vivos”, sostiene Vigay y explica: “El juicio por la verdad es un juicio sui generis. La idea es que el juicio pueda ser oral y público y que se puedan traducir los testimonios, que puedan hablar los investigadores, que se pueda leer la documentación, que exista una sentencia de la justicia federal que pueda reconstruir los hechos y el contexto económico y cultural, que la comunidad pueda conocer la verdad de lo sucedido”. En definitiva, “trasuntar en una reparación simbólica a los pueblos originarios”.

Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial ven con buenos ojos la realización de este tipo de juicios, ya que argumentan que ha pasado mucho tiempo y que implica volver a abrir una herida. “Pero a la par uno encuentra funcionarios con sensibilidad, que entienden que estamos ante crímenes de lesa humanidad y que hay una obligación del Estado de juzgarlos”, cuenta Vigay. Además, plantea que si existe un proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, debería también haber uno de los crímenes contra los pueblos originarios. “Tenemos mucha expectativa en que funcionarios con una sensibilidad especial puedan llevar adelante este juicio por la verdad”, dice.

Para Juan Chico, esa posibilidad “es un anhelo” porque “tiene que ver con un cambio cultural”. Agrega que existe una gran resistencia a que se juzgue como crimen de lesa humanidad porque hay “sectores que todavía no ven a los indígenas como personas sujetas de derechos”. Para Chico se trata de “una justicia muy conservadora, que siempre estuvo al servicio de determinados intereses y que fue cómplice de lo que pasó en la dictadura”. Por lo tanto, el juicio por la verdad “va a marcar un antecedente para seguir pensando el futuro y que las nuevas generaciones realmente nos vean como personas con nuestra diversidad cultural”. Para los miembros de la comunidad es esperanzador. “El tiempo histórico y político que vive el país hace que podamos hablar de estas cosas”, concluye Chico.

“La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”, dice el fiscal Diego Vigay.

El cambio cultural

Para Juan Chico, “el exterminio de los pueblos indígenas fue una cuestión de Estado”. Así, “la única forma de reparar el daño también tiene que ser una política de Estado”. Esto va a llevar tiempo pero lo fundamental es el cambio cultural, es decir, “ver al indígena como sujeto de derechos, porque durante mucho tiempo fue objeto de estudio. A lo que apostamos es a un cambio cultural, que todos tengamos igualdad de oportunidades y de derechos”. En tanto, para Diego Vigay, las dos palabras que resumen la masacre de Napalpí son “sangre y dinero”.

Textuales

En el marco de la investigación, prestaron declaración los hijos de Rosa Chará y Melitona Enrique, sobrevivientes de la masacre. Como parte de la tradición oral que forma parte importante de la cultura de los pueblos originarios, la fiscalía entendió que ellos pueden dar testimonio en función de lo que han escuchado de sus padres.

Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, contó: “Una mañana muy temprano era sábado, casi al salir el sol, vinieron los policías (…) y empezaron a tirar y a matar. Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo…”

Mario Irigoyen, hermano de Sabino, narró: “Los que se escaparon se iban al monte. Mataron como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. (…) Mi madre y sus padres estuvieron escondidos en el monte y no podían salir por los policías que los estaban siguiendo, no se podían acercar a la toldería. Le jugaron a mi pueblo, no les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos, bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia por eso no quiero casi hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeos. Todo esto me contaron mis padres…”

Carmen Delgado, hija de Rosa Chará, relató: “ Los hombres de la familia (…) fueron tomados como rehenes y le hicieron hacer los pozos para enterrar los cadáveres. En las fosas enterraban a niños, mujeres, hombres asesinados de las etnias toba, mocovíes y también algunos los criollos. (…). Asesinaron como a 450 aborígenes y algunos criollos pedían compasión pero que los mataban igual…”.

Jul 12, 2015 | inicio

Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas, estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina es una sociedad más igualitaria.

El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.

La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

El largo camino

El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi. En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.

De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Unión civil: el antecedente más importante

El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.

Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Un contexto favorable

La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.

En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.

Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.

Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir, un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Antes y después

En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.

Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.

La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.