Feb 3, 2016 | destacadas

«Hoy cuando me desperté tenía 119 llamadas perdidas en el celular», comenta entre risas Gustavo «Marola» Gonzalez en el living de su casa en un segundo piso de una calle sin nombre en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Desde que se dio a conocer en los medios la noticia del ataque de Gendarmería a la murga que él dirige en el barrio, no paran de llamarlo para solicitarle entrevistas: «Le dije a mi mujer: ¡tendríamos que limpiar mejor la casa ahora que salimos en la tele!»

En la puerta del edificio de Marola ensayan Los Auténticos Reyes del Ritmo todas las noches desde el 11 de enero de este año. A veces, se reúnen hasta ochenta personas a divertirse a lo largo de las dos cuadras que hay entre las calles Charrúa y Bonorino. Fue allí donde oficiales de Gendarmería, que querían escoltar una grúa para remolcar dos autos, atacaron a balazos a sus integrantes, en su mayoría mujeres y nenes de 5 a 10 años, el viernes de la semana pasada. Es el tercera represión con armas que las fuerzas de seguridad ejecutaron en dos meses de gobierno macrista. Y si las dos primeras fueron a trabajadores que protestaban en defensa de sus fuentes de trabajo, esta vez fue a niños que bailaban y cantaban al compás de los redoblantes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó hacer pasar este hecho sin precedentes como un enfrentamiento con narcotraficantes. Recién cuatro días después de los incidentes, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció los hechos pero no hubo funcionarios castigados.

«Esto no es la frontera, es un barrio»

Son las doce del mediodía en la 1-11-14 y los vecinos salen a hacer las compras para el almuerzo. Una joven riega sus plantas en una ventana del tercer piso mientras una señora de rulos cuelga la ropa en un balcón aledaño. En la vereda, una nena de cuatro años se pasea sola mostrando su pollera de fantasía de color blanco y azul que usa para bailar en los ensayos. Al final de la calle se ve una pelopincho armada en la puerta de una casa, ideal para darse un chapuzón en estos días de verano.

Desde la esquina se acerca caminando Florencia Torres, una joven alta, de cabello rubio. Charla unos segundos con Marola, se hacen chistes sobre las apariciones de uno y otro en la tele, ella en C5N, él en Canal 13. «Me voy para para la salita a ver cómo sigue esto», le dice antes de irse. Se refiere a los balazos de goma en sus piernas y en su espalda.

Jonathan Gonzalez, miembro de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo», en su casa en el Bajo Flores.

«Antes a esta hora no había nadie en la calle, la gente tenía miedo», comenta Gustavo Flores, otro de los integrantes de Los Auténticos, parado en la vereda con su hija en brazos. Muestra una herida de bala en el empeine del pie izquierdo, que ya está cicatrizando. «La murga hizo que la gente salga, había un montón de vecinos que se re-encontraron gracias a esto, gente que estaba peleada y no se sabía por qué se habían peleado», explica y reflexiona: «Yo soy un tipo tímido, si no fuera por los ensayos me costaría socializar con la gente. No sé qué tienen que hacer los gendarmes con nuestra murga, esto no es la frontera, es un barrio».

Los Auténticos Reyes del Ritmo está integrada en su mayoría por niños y mujeres. Una de ellas es Maria Laura, la esposa de Marola, que está preocupada porque «algunos chicos no quieren volver a bailar porque están asustados, muchos quedaron traumados después de lo del viernes». Su amiga Maira, que está embarazada, asiente y agrega: «acá la presión policial es muy fuerte, te paran por cualquier cosa y te piden DNI, te revisan lo que llevás». Ella también estuvo presente en el episodio con gendarmería.

«Lo matarón acá»

En el living de Marola y Maria Laura pasan muchas cosas al mismo tiempo. El teléfono de Gustavo no para de sonar, las nenas juegan con Tom, el nuevo integrante canino de la familia. Una de ellas todavía tiene los párpados pintados de celeste porque anoche se produjo para bailar en la protesta que los murgueros autoconvocados realizaron en la Plaza de Mayo. En un colchón sobre el piso está acostado Jonatan, de 14 años, uno de los hijos de la pareja, con la pantorrilla derecha vendada. A él le dispararon con una bala de plomo el viernes, y tiene un agujero en la pierna. Dos veces por día viene a la casa la ambulancia de la Corriente Villera Independiente para realizarle las curaciones. «Jonatan juega al futbol en Bajo Flores, y el lunes se iba a probar en Barracas», comenta el papá apesadumbrado.

Gustavo Gonzalez, director de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo», en la calle donde ensayan en el Bajo Flores.

La televisión está prendida en el noticiero del mediodía del 13. De repente aparece la imagen de un camión de Gendarmería, la familia y amigos reunidos en el living hacen silencio. Todos atienden a la pantalla: Marola se mira a sí mismo mostrando a cámara los balazos de goma que recibió en su espalda y sus brazos. «Tremendo», comenta la conductora del noticiero al final del informe y pasan a la siguiente noticia.

«¿Qué hizo la Gendarmería el otro día?», le pregunta Maira a uno de sus hijos, de cuatro años. «¡Quiso matar a mis amigos chiquitos!», responde entre risas, y se señala la frente para mostrar que a uno de sus compañeritos «lo mataron acá».

«Las murgas son una forma de recuperar la calle»

A Marola se le ponen los ojos vidriosos cuando habla de lo que pasó anoche en la Plaza de Mayo. A través de las redes sociales, organizaciones murgueras de distintas partes de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires se autoconvocaron para manifestar su solidaridad ante la violencia ejercida el viernes en la 1-11-14.

«Había logrado conseguir un micro que llevase a algunos de nosotros, no a todos porque hacen falta tres micros para eso, pero cuando teníamos que salir se averió, le faltaba aceite. Cuando fuimos a comprarlo, la Gendarmería se llevó el auto del remisero porque no tenía bien los papeles, entonces tuvimos que hacer todo caminando y tardamos mucho más. ¡Después el micro se quedó en la autopista!», relata el director de Los Auténticos, de buen humor. El resto de las murgas los esperaron bailando y tocando música hasta que finalmente a las 21 pudieron llegar al centro de la ciudad y fueron recibidos con bombos y platillos.

Gustavo Flores, miembro, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» en la calle donde ensayan en el Bajo Flores.

«Si viniéramos todos los murgueros a Plaza de Mayo, la llenaríamos», comentaba anoche Ariel, apodado «el Tolo», de la murga Espíritu Cascabalero, mientras miraba el desfile de lentejuelas y sombreros con flecos sobre Hipólito Yrigoyen. «Especialmente los que participamos en murgas independientes solemos tener problemas con la policía, que no quieren que ocupemos el espacio público para ensayar. Nos costó mucho recuperar los feriados de carnaval, y hace años se está tratando de impulsar un proyecto ley para protegernos», explica y enfatiza la importancia de esta iniciativa: «Las murgas son una forma de recuperar la calle». Mónica Ronzano, de «Los relegados de Belgrano», exclama: «Nos cuesta mucho esfuerzo armar los trajes, juntarnos a ensayar. A una semana del carnaval: ¡déjennos festejar en paz!».

Los Auténticos Reyes del Ritmo se sostiene gracias a los aportes de los vecinos del barrio, rifas y la gestión de sus propios organizadores. «La murga de Villegas (La Matanza) nos dio sus instrumentos, acá en el barrio junté 2400 pesos y me fui al Once a comprar telas y las repartimos entre las familias para que cada una confeccionara sus trajes», cuenta Marola, que se considera un ‘murguero de alma’.

«Los pibes son la alegría del barrio»

La violencia institucional es moneda corriente en la 1-11-14, por eso se creó en la entrada del barrio una sede del «Atajo»: un programa de acceso a la justicia dependiente del Ministerio Público Fiscal, creado por Alejandra Gils Garbó, la Procuradora General de la Nación. Este organismo trabaja en conjunto con la PROVUVIN -La Procuraduría de Violencia Institucional- para canalizar las denuncias de las personas que viven en barrios vulnerados, que muchas veces no encuentran cauce en las comisarías.

«Hay un cambio de clima con el nuevo gobierno respecto de qué pueden y qué no pueden hacer las fuerzas de seguridad», comenta uno de los trabajadores sociales del barrio, que prefiere no dar su nombre dada la persecución ideológica entre los trabajadores del Estado desde la asunción de Mauricio Macri. «Es frecuente que se acerquen vecinos al Atajo para denunciar hechos de violencia por parte de la policía, chicos que reciben balazos de goma porque sí, pero el salvajismo del episodio del viernes no tiene precedentes», agrega.

Jonathan Gonzalez, miembro de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo», en su casa en el Bajo Flores junto a sus compañeros y familiares.

La creación de Los Auténticos Reyes del Ritmo hizo que la gente volviera a salir a las calles, y a conectarse con los demás barrios a través de los corsos. Así fue como anoche todos bailaron juntos y se vieron las caras en la Plaza de Mayo, y volverán a verse este fin de semana a propósito de los festejos por carnaval. Gustavo Flores se emociona cuando habla de lo que ocurre en los corsos, y enfatiza la cantidad de niños que aprovechan la ocasión para salir a divertirse: «Los pibes son la alegría del barrio».

Mientras juega con su perrito, una de las hijas de Marola le pregunta a su mamá: «¿Por qué no hay hamacas en la Plaza de Mayo?». María Laura la mira un momento pensativa, sonríe y luego le responde: «Porque esa plaza es para bailar, hija, para bailar murga».

May 27, 2015 | Entrevistas

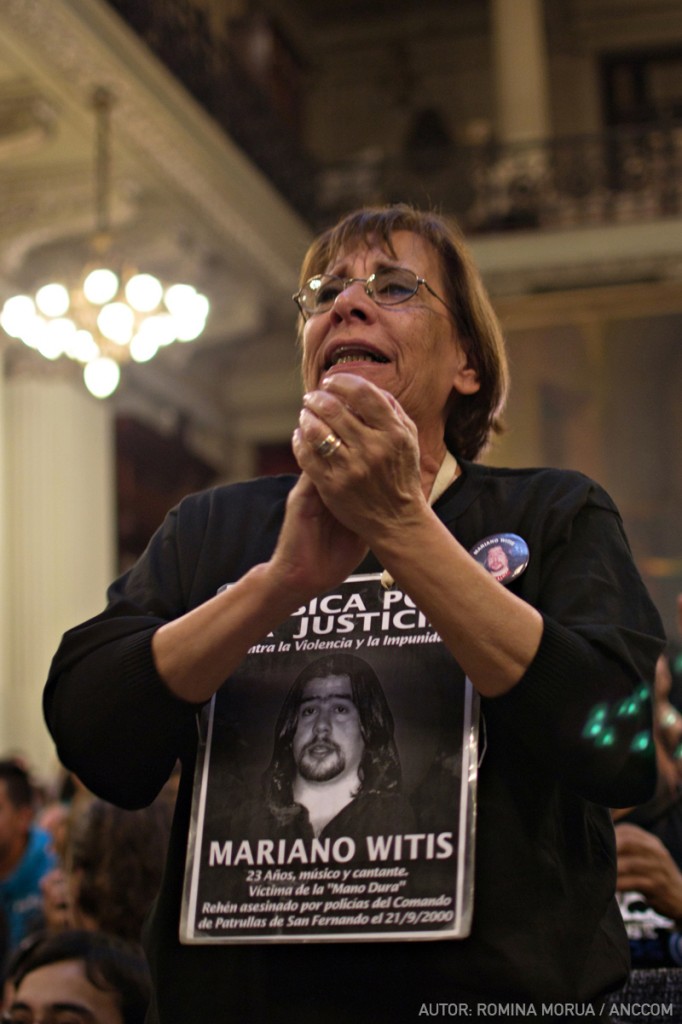

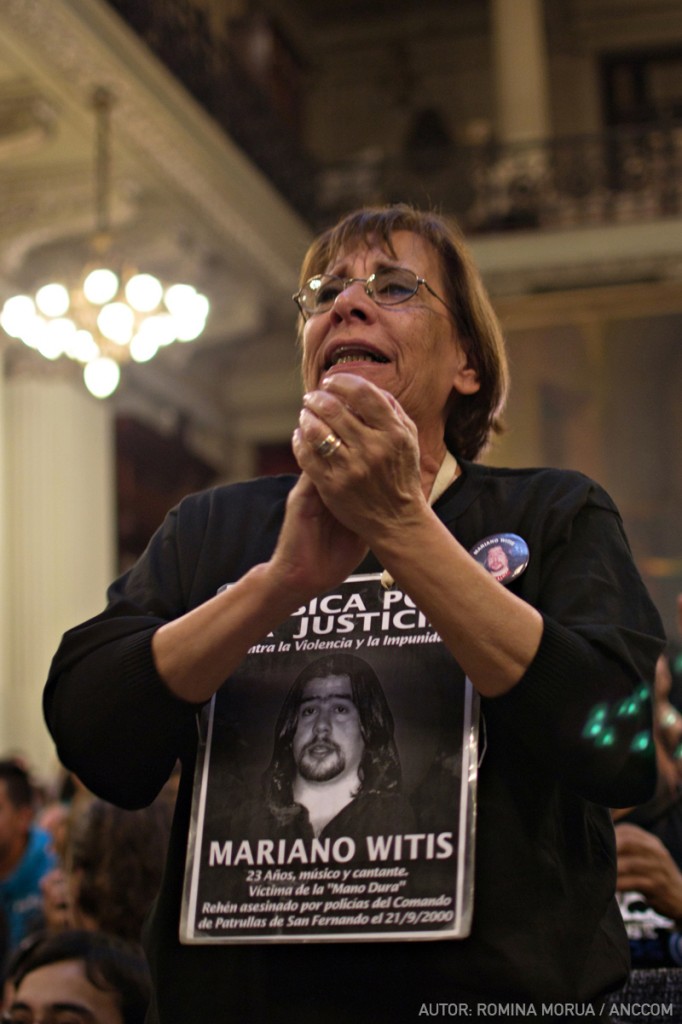

«Música por la justicia» se lee en el cartel en blanco y negro, por encima de una foto de Mariano. Es un cartel que ya está desgastado y recorrió incontables salas y tribunales colgado en el cuello de Raquel Witis, la madre de Mariano.

«Elegimos la música porque Mariano amaba la música, y la música saca lo mejor de cada uno», cuenta Raquel a ANCCOM. Fue la música la que formó parte de la lucha y de los pedidos de justicia por el caso de Mariano Witis, un joven al que asesinó la policía el 21 de septiembre de 2000.

Ese día, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano y a una amiga de él para cometer un asalto. La policía bonaerense los persiguió, abrió fuego y mató a Darío y a Mariano. Desde ese momento, Jorge y Raquel, sus padres, se dedican a contar su historia, acompañar familiares en la misma situación y mantener viva la memoria de Mariano con recitales de los que participaron músicos como León Gieco, Horacio Fontova, Ignacio Copani, el Coro Nacional de Ciegos, Teresa Parodi y Raúl Carnota. Recientemente participaron en el Encuentro contra la Violencia Institucional, realizado en el Congreso Nacional.

– ¿Acompañan otros casos de víctimas de violencia institucional?

RW – Las veces que puedo acompaño. Uno pasó esa etapa y se siente una desesperación porque cuando ocurre un daño tan grande entrás en un mundo diferente cuando hay un proceso judicial. Es un mundo bastante hostil y frío.

–¿Cómo encararon esa entrada al mundo de los tribunales?

RW -Fue difícil. Nunca habíamos pisado tribunales. Para la desesperación y la impotencia que siente uno en esos momentos, es un mundo frío y hostil.

JW – Como militábamos en la facultad en nuestra juventud, teníamos conocidos diversos, compañeros de militancia. La hermana de Raquel y el cuñado nos conectaron con una abogada, la Dra. Laura Del Cerro, que había actuado como asesora en el juicio de las juntas. Tenía experiencia en juicios penales y violaciones a los derechos humanos.

RW – Al día siguiente del hecho nosotros ya estábamos presentados como particular damnificado en la causa. Si bien no sabíamos cómo había pasado, qué era lo que había ocurrido, sí nos dimos cuenta quién era el que teníamos enfrente y con el que teníamos que luchar. Yo tenía la plena convicción de que había sido la policía.

– ¿Cómo fue ese recorrido judicial?

RW- Nosotros nos involucramos mucho en la causa. Íbamos seguido a tribunales, pedíamos fotocopias de la causa, la leíamos para saber qué hacía el fiscal, qué resolvía el juez, incluso qué hacía nuestra abogada. Uno se siente impotente. Sabíamos que iba a ser muy difícil el proceso judicial, y así lo fue. A pesar de ser un caso muy claro de violación a los derechos humanos y abuso policial, nos costó mucho llegar a una sentencia firme.

JW- Lo primero que tuvo que hacer Raquel con el testimonio que dio esa misma tarde fue convencer a la fiscal de que Mariano no era uno de la banda de los delincuentes. En principio, la noticia policial salió así: «fueron abatidos dos delincuentes, uno se había fugado y apresaron a la jefa de la banda», que era la amiga de Mariano y tampoco pertenecía a ninguna banda de delincuentes. Tuvimos que combatir duramente la cercanía que tiene el poder judicial con la policía. La versión que queda de los hechos en principio es la policial. Ellos conocen cómo se arma un expediente y aportan todas las pruebas que pueden, ya sean legítimas o fabricadas, para abonar la versión que ellos dan de los hechos.

– ¿Cómo combatieron esa versión?

RW- En general, las víctimas aparecen como los victimarios. Algunos periodistas toman la versión policial y la siguen sosteniendo. Yo fui la primera en declarar en la causa. Declaré antes que Julieta, la joven amiga de Mariano que había sido tomada como rehén. A la fiscal la desarmé cuando le dije que lo único que tenía Mariano era un mapa, porque estábamos haciendo el precenso, un lápiz y una goma. Ella dijo: «Me llamó la atención que tuviera una goma». Incluso no tenía documentos, porque íbamos a hacer ese recorrido de esa zona que nos tocaba censar y volvíamos. En general, las víctimas tienen que demostrar, a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, su condición de tal.

– Hace unos días, Raquel, presentaron una guía para periodistas sobre cómo tratar las noticias de violencia institucional.

RW- Ese cuadernillo es muy importante para que los periodistas hablen con todos los actores judiciales que estén en la causa y los familiares directos. Los familiares tienen que ir a hablar con los jueces o los fiscales porque el expediente no muestra quién fue la persona que resultó víctima. Está lleno de hojas pero no habla sobre quién fue esa persona. Es importante, y para los periodistas más, conocer a la familia y escucharla. Por lo menos contraponer esa versión. Esta guía va a servir para las personas, para que empiecen a ver las noticias desde otro lugar. Los medios, con la estigmatización, con la estereotipación, lo que hacen es distorsionar la realidad.

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

RW- No, aislado no está. En nuestro caso, por ejemplo, la fiscal no había ido a buscar testigos al lugar, a Villa Uruguay. Nos decía que fuéramos nosotros. Fuimos, hablamos con los testigos y una señora se acercó y me dijo: «Yo vi todo, pero no puedo declarar porque tengo seis hijos». Otra señora tenía el hijo preso en la primera de San Isidro. Le dijimos a la fiscal que nosotros no le podíamos llevar nombres, que por favor vaya ella. Hicimos un homenaje musical en la entrada del tribunal. Al día siguiente, ella fue a buscar y encontró dos testigos de identidad reservada. Los medios sirven. No van a resolver en la causa, pero sí pueden presentar una versión o una realidad que a los actores judiciales, si no hablan con los familiares, no les llega.

– ¿Es normal que en estos casos tengan que ser los familiares de las víctimas los que tengan que estar atrás de los fiscales constantemente?

JW- Es un combate cuerpo a cuerpo. La doctora Del Cerro y el señor Millet, nuestro perito balístico de parte, tuvieron que seguir de cerca la investigación de la fiscalía, presenciar las pericias balísticas, en el auto, las forenses. Tuvieron que seguirlo de cerca y se tuvo que combatir muchas veces versiones o interpretaciones de esos peritajes que tenían un fin de sacarle la responsabilidad a los agentes que habían actuado y endilgársela a Darío Riquelme, que era uno de los fallecidos y evidentemente no iba a poder decir nada en su defensa. Todas las pericias demostraron que el arma que tenía en su poder Darío era un arma inservible. Las alegaciones del policía de que durante la persecución habían recibido disparos, no tenían asidero. Hubo un arma que plantaron a los pies de Mariano, que sí era un arma que estaba en perfecto uso pero tenía una sola vaina servida. La vaina servida nosotros dedujimos que se escuchó luego de la serie de disparos que termina con la muerte de los dos, hubo un disparo aislado. Dedujimos que ese último disparo lo hicieron para servir esa vaina y para justificar que hubo una agresión y que la policía actuó en respuesta. Todas las pericias eran como una lucha cuerpo a cuerpo porque la institución de la policía bonaerense evidentemente tiene infinidad de mecanismos para distorsionar los hechos y quitarle la responsabilidad a sus agentes. Aparte de la responsabilidad penal, también pelean para quitarles la responsabilidad civil y no pagar una indemnización.

RW- No debería ser así, pero la realidad es así. En general los familiares de la víctima o la víctima tienen que ser el motor que impulsa la investigación en las causas, salvo pocas excepciones. Si el familiar de la víctima no está impulsando, muchas causas no llegan a ningún lado, prescriben porque no hay investigación por parte del Estado.

– ¿Así pasó con Ana María Liotto, la madre de Darío Riquelme? ¿Ustedes la acompañaron de alguna forma?

RW- Ella se acercó y creo que fue muy valiente. El primero que la recibió fue Jorge en la plaza donde nosotros hacíamos homenajes todos los 21 de septiembre. Ella se acercó a la plaza y Jorge la invitó a casa. Ella pensaba que no tenía derecho a reclamar por su hijo. Y le dijimos: «No, vos tenés que reclamar». Nosotros teníamos muy en claro que el que debió resguardar la vida eran los agentes policiales. Ellos debieron detener y que la justicia definiera responsabilidades.

– ¿Cómo se combaten los casos de violencia institucional?

RW- Hace rato que se viene combatiendo y ha habido avances, pero frente a la magnitud de estas prácticas que son estructurales de la policía y del servicio penitenciario que tienen el uso de la violencia, y que es legítimo que la usen, es difícil de combatir. Avanzamos, pero falta mucho. Es importante pensar en más políticas y diseñar una seguridad democrática. Que las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario estén consustanciados con los valores democráticos. Que no sean fuerzas militarizadas, que sean profesionales…

JW- Que estén bien pagos, que tengan capacitación y que no necesiten ni se vean tentados de obtener recursos ilegales.

– ¿El concepto de violencia institucional se aplica solo a la policía?

RW- No, es un poco más amplio. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la definición que tomamos fue que es la forma más grave como práctica estructural de violación de derechos, que puede ser realizada por fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, fuerzas armadas o efectores de salud y en determinados ámbitos o contextos. Cuando estás en una comisaría o unidad penitenciaria, cuando te paran a pedir documentos, cuando estás demorado y hay una restricción a tu autonomía o libertad. Ahí, como pueden usar la fuerza, los daños que se provocan son mucho mayores. Definimos eso como violencia institucional.

– ¿Lo referido a la salud qué sería?

RW- Hay algunos tratamientos, sobre todo cuando se tratan adicciones o salud mental, que para algunos organismos internacionales son considerados tortura. Si estás internado, también hay una restricción a tu autonomía.

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

RW- En principio, el código penal habría que cambiarlo. Se cambiaron tantas cosas que perdió su integralidad. Es un código penal que ya quedó caduco. En un momento, si cometías dos robos tenías más años de prisión que quien mataba a una persona. Pero el código penal es una parte: tenemos que cambiar y democratizar el poder judicial. Eso tiene que ver con las personas. El poder judicial tiene también los discursos sociales discriminatorios y estigmatizantes que tenemos como sociedad. Cuando viene esa ola de aplicar mano dura, de tener más cámaras, de perseguir sobre todo a los jóvenes de determinados sectores, eso en los barrios populares se transforma en muerte y persecución. En la gestión de León Arslanian se comenzó una reforma en los planes de estudio, una reforma integral donde se consideraba que la seguridad era igual a más derechos e inclusión. Esa reforma, una vez que se fue Arslanian, no se sostuvo. En Nación, durante la gestión de Nilda Garré se hicieron protocolos para que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas los agentes no podían llevar armas ni productos químicos, y a la vez tenían que mediar, porque eso es un conflicto social, no es delito, uno tiene el derecho a manifestarse.

-¿Qué piensan de los discursos que piden mano dura, penas más fuertes o baja de imputabilidad?

RW- Hay un discurso social que avala o justifica las políticas de mano dura. Las prácticas discriminatorias de las fuerzas se basan en esos discursos. Se considera que hay personas que son inferiores, pero son las historias de vida de cada uno las que son diferentes. Eso es lo que tenemos que combatir. Necesitamos hacer ese cambio cultural como sociedad. Somos una sociedad hipócrita, por un lado pedimos mano dura, pero cuando enviamos a la cárcel a alguien lo mandamos a lugares indignos donde no se prioriza que la persona se capacite y se resocialice.

May 16, 2015 | inicio

Bajo la consigna “Al desnudo por el parto en casa”, parteras y médicas se autoconvocaron el jueves 14 pasado frente al Ministerio de Salud de la Nación, sobre la 9 de Julio y Belgrano, para movilizarse a favor del parto en domicilio y reivindicar el trabajo de las parteras independientes. La particularidad del acto es que las manifestantes marcharon con sus torsos desnudos y pintados con diferentes colores y motivos. También marcharon algunas madres con sus bebés.

El acto comenzó a las 11 de la mañana y llenó la avenida 9 de julio de color y consignas como “yo quiero elegir” y “sí al parto en casa con parteras”.

La ley 17.132 establece que las parteras pueden atender embarazos sanos tanto en una institución pública o privada como en el domicilio de la mujer. Actualmente, existe un proyecto de modificación de esta ley que pretende regular el trabajo de las parteras pero limita sus incumbencias al ámbito institucional, por lo cual, ya no podrían asistir partos en casas. Esto no sólo representa una vulneración a los derechos de las mujeres que desean un parto en su hogar sino también una pérdida de autonomía profesional para las licenciadas en obstetricia. De modificarse, muchas mujeres que optan por esta opción se quedarían sin cobertura. Paralelamente, por su parte, el Ministerio de Salud presentó un documento que busca regular este tipo de partos. En diálogo con ANCCOM, Marina Lembo, presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI) dijo que esta resolución “no tiene bases científicas y no está avalada por los protocolos internacionales” y que además le quita al parto en domicilio “la filosofía asistencial” que lo caracteriza.

Movilización por el «parto en casa» de la Asociación Argentina de Parteras Independientes frente al Ministerio de Salud de la Nación.

En los últimos tres años, el número de mujeres que eligió esta modalidad fue en aumento. Para Violeta Osorio, integrante de la Asamblea por el Derecho a Elegir, esto se debe a varias causas. Fundamentalmente, “después de una experiencia institucional atravesada por violencia obstétrica”. Luego porque “en las instituciones hay protocolos muy rígidos, de rutinas invasivas que ya han demostrado ser nocivas en la recepción del bebé”. Por último, hay mujeres que lo elijen “por una cuestión ideológica, una manera de entender el nacimiento, la intimidad y la sexualidad de una manera que es más coherente con el hogar”. Asimismo, “hay muchos varones que son muy humillados por el sistema de salud y hay muchas mujeres que tienen secuelas físicas y emocionales iguales a las de las mujeres que fueron violadas”, explica Lembo. Pero el sistema no solo puede maltratar a las mujeres gestantes sino, además, a las parteras: “son medidas muy violentas también para el profesional que quiere brindar una asistencia diferente”, agrega Marina.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa idónea de cesáreas debe estar entre un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, en Argentina, según Osorio, se practican en promedio un 60 por ciento. Para ella, “la atención perinatal institucional tiene una mirada patologizante del embarazo y del parto”. Frente a esto, la opción del parto en domicilio representa una experiencia enriquecedora para madres y padres, respeta la intimidad del momento del nacimiento y reconoce las necesidades y deseos de cada mujer. Osorio explica que “en el parto domiciliario planificado se arma un vínculo con los profesionales que asisten, es muy personalizado, se conoce más a la familia, se trabaja de manera particular y personalizada con la mujer”. Para Lembo, el parto en casa también tiene beneficios y los problemas son ínfimos, “alrededor de un 0.4% y las cesáreas no llegan al 5 por ciento”. Además, las mujeres “no tienen depresiones post parto”.

El parto domiciliario es un derecho que poseen las mujeres. La ley 25.929, conocida como ley de parto respetado, establece que durante la gestación, parto y posparto, las mujeres tienen derecho a ser tratadas “de modo individual y personalizado que le garantice intimidad”, “al parto natural respetuoso de los procesos biológicos y psicológicos” y a ser considerada como una persona sana. Además, este tipo de práctica está regulada por protocolos internacionales. Al respecto, Lembo plantea que los protocolos asistenciales que ellas usan son muy diferentes a los que lanzaría el Ministerio “porque la misma cosa para nosotros es normalidad y para ellos es discapacidad”. En la misma línea, para Osorio, el modelo exitoso y reconocido a nivel internacional es el de las parteras.

La violencia obstétrica es la principal causa por la que muchas mujeres eligen tener a sus hijos en sus hogares y es, fundamentalmente, una forma de violencia de género. Para Osorio, “hay una imposición y una vulneración de derechos en el hecho” de que a una mujer “no la dejen parir cómo, dónde y con quién” desea. Desde la misma vereda, para Lembo, el Ministerio de Salud, “en vez de ocuparse de la violencia obstétrica” pretende “erradicar el único lugar donde las mujeres están bien asistidas”.

May 13, 2015 | inicio

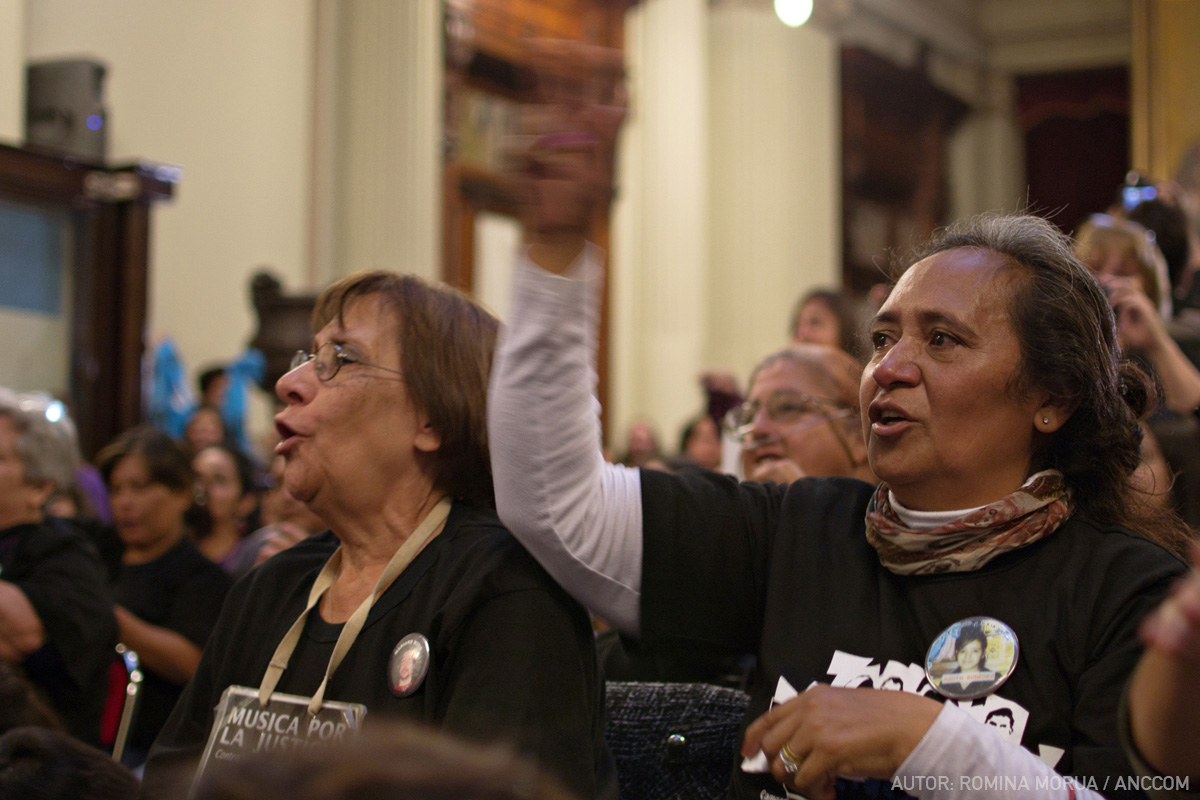

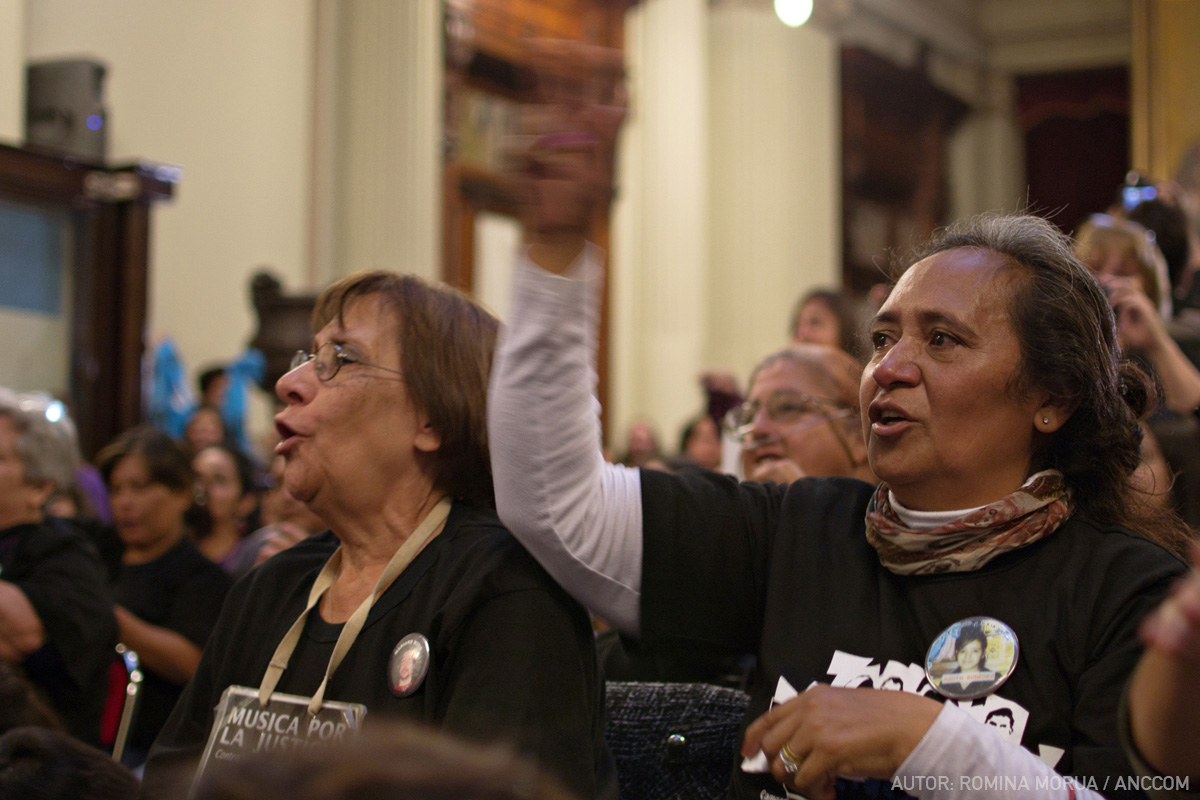

A la una del mediodía del viernes 8 de mayo era casi imposible entrar al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Militantes, activistas y familiares de víctimas de violencia institucional esperaban la apertura del Tercer Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular. El cuadro inmenso que retrata al Presidente Julio Argentino Roca al final del recinto desentonaba con la multitud vestida con remeras de “Ni un pibe menos”. Mientras se esperaba el inicio del panel, la locutora del evento recordó varias veces las palabras recientes de Cristina Kirchner mientras pedía humildad para que les dejaran las sillas de adelante a los parientes.

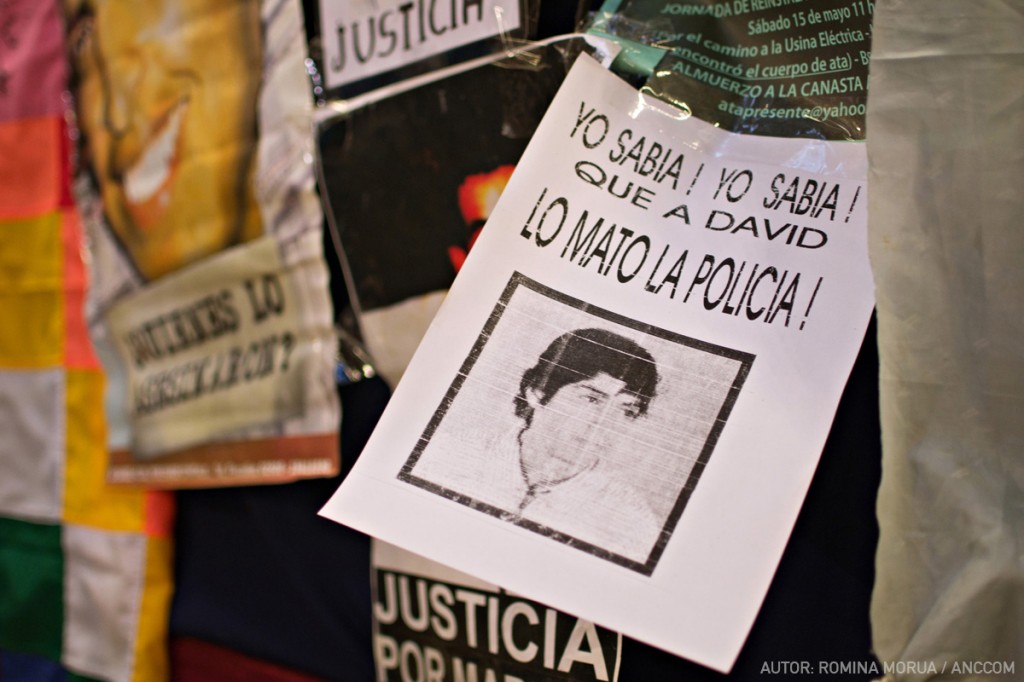

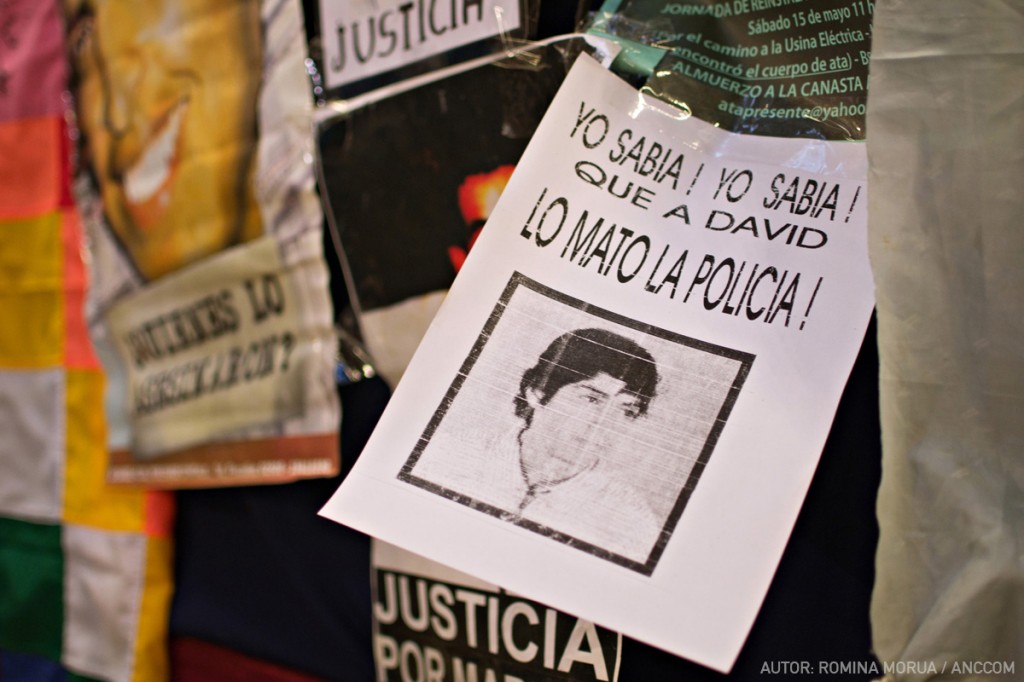

La mesa del panel estaba cubierta de cartulinas, fotos y banderas, creando un efecto colcha de retazos que chocaba con los vitreaux de colores y las molduras finas. Un cartel verde que rezaba “Caso Gramaglia – Verdad! y justicia”, una wiphala con fotografías, una impresión que preguntaba “¿Quiénes asesinaron a Atahualpa Martínez Viñaya”, una foto de una mujer de rulos con una escueta inscripción “S.L. Garabedian Justicia”, “Yo lo sabía, yo lo sabía, a David lo mató la policía”, fotocopiado y pegado en la madera y una cartulina que pedía “Justicia x Martín”. “Mi cara, mi ropa, mi barrio no son delito” reiteró el spot difundido desde las pantallas. El locutor volvió a tomar el micrófono para pedir que sea una “jornada de alegría, más allá de las cuestiones”. Un banner con la letra de “Quieren bajarme” de Damas Gratis completaba el ambiente que copó el grupo de rap cordobés Rimando entre Versos, que tuvieron en cinco minutos a todo el salón cantando “¡Abajo con el código de faltas!”.

III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

El panel estaba conformado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, el diputado y coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Leonardo Grosso, la senadora Mónica Macha, el diputado Horacio Pietragalla, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Pablo Ferreyra y la subsecretaria del Consejo de la Mujer, Victoria Montenegro. Todos se pusieron la visera para la foto, aunque Grosso y Pietragalla fueron los únicos que la mantuvieron puesta durante la hora y media que duró la mesa. Durante las exposiciones, los nombres de las víctimas brotaban del público en letreros hechos a mano o tablas de madera con fotos. Se levantaban un poco más alto cuando alguna cámara les enfocaba. Cuando Rodríguez admitió que en temas de seguridad el gobierno seguía en “pañales”, el cartel pidiendo por Jonathan detrás de ella llenó todos los silencios.

Cuando terminó la mesa de apertura, los asistentes podían elegir participar de varios paneles como Economía popular; Acceso a la Justicia; la presentación de una Guía para el tratamiento responsable para los medios de comunicación; Violencia policial y penitenciaria y una clase magistral del Observatorio de Derechos Humanos de Senado de la Nación, que también fue inaugurada con rap. En casi todos los salones del Congreso había una actividad del Encuentro. Hasta en el final del pasillo del Salón de las Provincias se había armado un dispositivo especial de orientación y consulta de la Secretaría de Derechos Humanos para documentar casos y brindar asesoría a los familiares, al lado de una cartelera con recortes de diario sobre el caso Alan Tapia.

Aún así, el edificio en su laberinto de refacciones no resultó suficiente para los participantes del Encuentro que rebalsaron hacia la Plaza de los Dos Congresos. Una fila larguísima esperaba estampar su remera con la frase “Ni un pibe menos”, al lado de una muestra ambulante de las “listas negras” halladas en 2013 de artistas, intelectuales, músicos y comunicadores. Las ambulancias y el ruido de los generadores de las carpas creaban otro ambiente, más urbano y urgente. Los micros de larga distancia que habían traído a muchos familiares custodiaban a los presentes. Y se quedarían hasta el final, después de la lectura del documento final, las ovaciones a Rosa Bru y hasta que el último cántico de «No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación” se silenciara.

Angélica y Daniel, padres de Kiki Lezcano, asesinado a causa de la violencia institucional.

May 13, 2015 | inicio

En el salón Delia Parodi, del Congreso de la Nación, durante el III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, se presentó la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Violencia Institucional, en cuya realización participaron miembros de la Defensoría del Público. El decálogo se propone como un conjunto de herramientas y recomendaciones para realizar una cobertura periodística responsable en los casos en que hay un uso ilegítimo de la fuerza por parte de las instituciones estatales. Se basa en una perspectiva que piensa a la comunicación como derecho humano y a los medios como actores fundamentales para garantizar el acceso a la información. Además, se llevaron a cabo seminarios y encuentros previos para discutir el documento que contaron con la participaron de periodistas, docentes de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, integrantes del directorio del AFSCA, docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y letras de la UBA y periodistas de las provincias de Córdoba y Mendoza, entre otros.

Cynthia Ottaviano, quien actualmente se desempeña como Defensora del Público de servicios de Comunicación Audiovisual, fue la encargada de explicar los diferentes puntos de la guía y de moderar las exposiciones de los invitados a la mesa. Al comenzar, planteó que dos de cada tres noticias sobre jóvenes son notas policiales y que los medios suelen criminalizar a los que pertenecen a las clases populares y, así, construyen un otro que es estigmatizado y perseguido. Luego, comenzó a detallar los puntos de la guía.

El punto 1 plantea que frente a un caso de violencia en el que participe personal de las fuerzas de seguridad es necesario “indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles para saber si se está frente a un caso de uso legítimo de la fuerza o frente a un caso de violencia institucional”. Ottaviano explicó que, para dilucidar si las fuerzas de seguridad están usando la fuerza de manera legítima o no, es necesario utilizar estrategias periodísticas que contrasten las primeras versiones presentadas por las fuerzas con la veracidad de los hechos.

Victoria Montenegro de la Subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las mujeres del Consejo Nacional de la Mujer; Mónica Macha, senadora provincia, Leonardo Grosso del FpV-Movimento Evita; Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad; Martín Fresneda, secretario de DDHH de la Nación; Horacio Pietragalla del FpV y Pablo Ferreyra, legislador porteño.

El punto 2 establece que hay que “prestar especial atención a situaciones conflictivas en las que es recurrente el ejercicio de la violencia institucional”. Ejemplo de estos casos son los desalojos de viviendas, los desalojos del espacio público, como por ejemplo el desplazamiento de vendedores ambulantes, los allanamientos y los eventuales conflictos que puedan surgir en eventos públicos o espectáculos.

En ese momento, Ottaviano le preguntó a Cristina Camaño, fiscal nacional en lo criminal y docente universitaria, en qué casos los medios pueden contribuir a visibilizar un caso de violencia institucional. Camaño sostuvo, por un lado, que los medios pueden entorpecer “cuando estigmatizan a la víctima” y, por otro, que son útiles cuando hablan con los testigos del hecho y cuando acompañan a la investigación dialogando con jueces y fiscales. Y agregó que el periodismo que no sirve es el que distorsiona, inventa y opina para llenar un espacio y que es necesario ver cuál es la intención de la noticia, si es informar o producir un escándalo.

La tercera recomendación de la guía es “difundir las diferentes versiones del hecho”. Ottaviano explicó que en muchos casos de violencia institucional hay una práctica generalizada que es la de encubrimiento y de dar a conocer versiones sesgadas de los acontecimientos. Por esto, es necesario que los periodistas ofrezcan distintas versiones sobre un mismo hecho. Esto incluye no sólo a las fuentes del juzgado a cargo de la causa y de la fiscalía sino también a los familiares de las víctimas y a organizaciones especializadas en violencia institucional.

III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en el Congreso de la Nación.

El cuarto punto solicita a los periodistas “realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional”. Esto implica que muchas veces, en un caso de uso ilegítimo de la fuerza, se termine atribuyéndole responsabilidad a sus víctimas. Ante esto, Ottaviano sostuvo que es necesario “desarrollar una investigación periodística autónoma”, “evitar la reproducción irreflexiva de filtraciones y trascendidos que tiendan a convalidar la versión de las agencias involucradas” y “privilegiar el rigor de la información” consultando a las diferentes partes implicadas y visitando el lugar de los acontecimientos para verificar la información con distintas fuentes. Dante Leguizamón, periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, contó que cuando él comenzó a trabajar, el periodismo policial sólo se basaba en las fuentes policiales, y dijo que es clave sumar más voces, como las judiciales. Además, planteó que el papel de los medios es muy importante a la hora de instalar determinadas ideas sobre la peligrosidad de los jóvenes. Al respecto, Ottaviano sostuvo que “los medios contribuyen al disciplinamiento social con lógicas de pánico para la jerarquización de lo que es noticia y de lo que no. Esto justifica que el conflicto social se soluciona con represión”.

Precisamente, la quinta recomendación de la guía es “evitar la justificación de la violencia institucional” ya que otro de sus mecanismos es la criminalización de la víctimas. Ante ello, se recomienda no usar sus características para justificar el uso ilegítimo de la fuerza y evitar “la reproducción y la producción de estigmatizaciones basadas en la orientación sexo-genérica, el idioma, la religión,” etc.

El sexto punto consiste en “dar a la víctima de violencia institucional el lugar de sujeto en la crónica periodística”. Ottaviano manifestó que es preciso aportar “información respetuosa” acerca de la víctimas y que, para lograrlo, se requiere “prescindir de la reiteración espectacularizante de los hechos”, “evitar la re victimización” y “respetar los derechos de la normativa nacional e internacional” en casos en que intervengan menores de edad. En este punto, Ottaviano le cedió la palabra a Raquel Witis, madre de Mariano Witis, quien fue asesinado por la policía en el año 2000 durante la persecución que siguió a un asalto en el Banco Itaú de Beccar. Para Raquel, “el periodismo tiene un rol fundamental en trasmitir las distintas voces”. Contó que en el caso de su hijo, el primer titular de tapa de los diarios fue “dos delincuentes abatidos en un asalto”. En realidad, Mariano había sido tomado como rehén por el grupo de delincuentes que robó el banco. Según Raquel, “la primera crónica fue la versión policial”. Dijo que las fuerzas de seguridad tratan de justificar la violencia y que el periodismo puede convertirse en cómplice si es que “no averigua o se queda con la primera versión de los hechos”. Por lo tanto, “el papel de los medios es fundamental para escuchar a la víctima y a las otras voces pero también le sirve a los familiares para presionar a los tribunales para que realicen su trabajo”. En su caso, los medios la ayudaron para que la fiscal vaya a buscar testigos al barrio donde había ocurrido el hecho. El testimonio de Raquel da cuenta, por un lado, del peligro de los medios de convertirse en la voz de la policía y, por otro, de que pueden llegar a ser una herramienta fundamental que ayude a las víctimas, al contribuir a su visibilización y como forma de presión a los poderes judiciales.

La recomendación número 7 establece que es necesario “ofrecer una explicación estructural de los casos de violencia institucional”. Ottaviano declaró que los hechos de violencia son “prácticas rutinizadas y naturalizadas dentro de las fuerzas de seguridad”. Ante esto, es preciso “recurrir a instituciones y organizaciones sociales comprometidas con la erradicación de este tipo de prácticas”, relatar los acontecimientos evitando presentarlos como “fatalidades” y “apelar a fuentes especializadas en el estudio de la violencia institucional”.

El octavo punto indica “entender la información como mecanismo preventivo ante el mal desempeño de las fuerzas de seguridad y la impunidad”. Para eso, se recomienda obtener y publicar “datos clave para la dilucidación del hecho investigado”, “informar sobre el avance y los resultados de las causas judiciales” e indagar sobre aquellos casos en que los juicios no avancen.

El anteúltimo punto establece como necesario “resguardar los derechos del público” ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) considera a las audiencias de los medios de comunicación como “plenos sujetos de derechos y no como consumidores”. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones se mencionan: evitar una espectacularización de las víctimas con el uso de primerísimos planos, brindar información socialmente necesaria para que los públicos conozcan las herramientas que tienen frente a un caso de violencia institucional y cuidar los montajes, las ediciones y el lenguaje que compone la construcción de la noticia.

Por último, el punto décimo plantea “reclamar la defensa y la protección de quienes trabajan en la comunicación”, ya que en la investigación de un caso de violencia institucional los periodistas pueden exponer su seguridad. Sol Amaya, sub directora de Infojus, planteó que la “protección se construye” ya que los periodistas pueden buscar ayuda de organizaciones territoriales de base a la hora de visitar el lugar donde se cometió un hecho de violencia y además dijo que es necesario capacitar a los cronistas para que puedan dar cuenta del fenómeno investigado en toda su complejidad.

En declaraciones a ANNCOM, Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, contó que la iniciativa surgió en el equipo de comunicación de la Campaña Contra la Violencia Institucional, quienes la llevaron a la Defensoría como propuesta. Dijo que trabajaron en conjunto con el organismo y que llevaron a cabo una discusión federal acerca del tema para no centrarse en la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en aquellas provincias donde hay periodistas comprometidos y también consultando a diferentes universidades. Agregó que planean llevar la guía a diferentes ciudades, a otras casas de estudio y a las redacciones de los medios.

Cynthia Ottaviano también dialogó con ANNCOM y aseguró que hubo un período en que la información se consideraba como una mercancía, donde la libertad de prensa se camuflaba con la libertad de empresa y que hoy, en cambio, la comunicación se considera un derecho humano: “lo tenemos todas y todos por el hecho de ser personas, es inalienable”. Y aclaró que posee una doble faz, una individual, que consiste en dar y recibir información y, una faz colectiva, que radica en que sin información no hay posibilidad de tomar decisiones. El derecho a la comunicación “es un derecho constitutivo del resto de los derechos humanos” porque “no hay posibilidad de llevar adelante una vida democrática si no tuviéramos el derecho humano a la comunicación”.