Dic 6, 2017 | Entrevistas

Sonia Sánchez: ojos vidriosos resaltados con un perfecto y agresivo delineado, 53 años, cabello blanco, mitad rapado, sonrisa mordiente, aquella que todavía esconde el dolor y la rabia. Se autodefine como una mujer feminista, abolicionista y anarquista, tres aspectos de su persona, que se retroalimentan entre sí.

Formó parte de dos organizaciones de putas: Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR) y Mujeres en Situación de Prostitución y Trata, pero hoy se siente más cómoda con la militancia desde la cultura, donde nada la condiciona.

Está terminando de escribir su cuarto libro que será presentado el próximo año. Es parte del proceso iniciado con su participación en la película Impuros, dirigida por la cineasta argentina Flor Mujica y el israelí Daniel Najenson. El documental reconstruye la historia de la Tzwi Migdal, una organización de trata de blancas que traía polacas judías a Buenos Aires para ser explotadas sexualmente entre 1880 y los primeros años de la década de 1930, cuando fue desbaratada. Sonia lleva el hilo del relato y establece un puente con las redes proxenetas de hoy. No es la primera vez que Sánchez actúa, también protagonizó la obra de teatro La desobediente, de Silvia Parumbo Jaime, en la que cuentan historias de siete putas de Plaza Flores.

Sonia vive una ferviente militancia contra todo tipo de violencia que sufren las mujeres y niñas, especialmente, contra la prostitución y la trata de personas. Su lema de vida es la rebeldía, contra todos los mandatos, entre los que destaca el patriarcado y la pobreza.

Llegó al barrio de Floresta desde Chaco con 16 años, como empleada doméstica cama adentro. Ante un pedido de aumento de sueldo fue expulsada a la calle. Con lo puesto y su cartera, caminó desde Plaza Flores a Plaza Miserere, en la que tuvo que vender su cuerpo para poder sobrevivir.

En esos días, pasaba el tiempo de prisión en prisión. Salía de una y como no tenía plata para comer, tenía que volver a prostituirse y así sucesivamente. Llegó a estar en libertad tres horas y de vuelta a estar presa por el hecho de cambiar su cuerpo por dinero.

Luego de buscar en muchos avisos clasificados, encontró un pedido de camarera para un bar en Río Gallegos, sin dudarlo aceptó y allí se encontró envuelta en una red de trata, que hoy continúa traficando personas en la provincia de Santa Cruz. Ahí estuvo seis años, los peores años de su vida.

¿Cómo fue la primera vez que te prostituyeron?

No sé qué me hizo el primer varón, no recuerdo su rostro, ni su edad. Recién hace cinco años están empezando a aparecer todos esos recuerdos que adormecí para poder sobrevivir. Solo recuerdo que después de cinco meses de vivir en una plaza, tuve mi primer plato de comida que no saqué de la basura.

¿Cómo fue cuando llegaste a Río Gallegos y te dijeron que no ibas a ser camarera, sino puta?

Fue Marta, la esposa de Tarantino, el principal proxeneta de la provincia. Con un revolver en la cintura y un perro gigante parado a su costado, me dijo que ahí iba a trabajar de puta y no de camarera. Y no tuve salida. Era un prostíbulo “VIP” porque era el único abierto las 24 horas del día, con videocasetera, con películas porno y televisión a color. Teníamos que estar desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana despiertas sin parar. Y luego, cada vez que tocaban el timbre y pedían por vos, tenías que levantarte.

¿Cómo lo vivías en esos momentos?

Te adormecés ante tanta violencia. Cuando te encierran en un prostíbulo tu cuerpo está allí, tu mente dispara. Es un proceso de escisión de mente y cuerpo muy profundo. Cuando me encerraban en un cuarto pensaba en asado. Mi cabeza iba y volvía, para que el varón no me matara o para asegurarme que usara profilácticos. Usaba ese mecanismo para poder seguir. Aunque tu cabeza, y la de todas las mujeres que pasamos por esto, no sale bien física, psíquica, emocional, ni económicamente.

¿Cómo era el trato con las otras mujeres que estaban en el prostíbulo?

No hablábamos entre nosotras. Una tenía miedo de la otra. Además estábamos muy cansadas.

¿Recordás cuántas personas pasaron por tu cuerpo en una noche?

Fueron muchas. Muchas. Existe el “bautismo”, que es una violación masiva a una mujer prostituida nueva, en donde cierran el prostíbulo y todos los hombres te penetran vaginal, anal y bucalmente. Eran 25 y todos pasaron por mi cuerpo tres veces. Terminé internada. Aislada. En el mismo hospital en el que hace cuatro años, convertido en Centro Cultural, me dieron un reconocimiento como Mujer del Año. Yo hubiera preferido que cerraran todos esos prostíbulos.

¿Qué pensás de las mujeres que dicen haber decidido voluntariamente la prostitución?

La identidad de “trabajadora sexual” llegó a Argentina con el Banco Mundial que manejó a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). A esa identidad la sostienen tres patas: el orgullo, la falta de toma de decisiones y la negación al dolor y la tortura. Ellas te dicen que es su trabajo, que ellas deciden y ponen el precio que quieren, cuando, en realidad, eso lo pone el mercado o, a lo sumo, el varón prostituyente. Lo más tremendo es que te dicen que no sufren, que pueden vender su vagina como vos vendes un libro.

¿Cuáles son los derechos de esas personas que se autodefinen como trabajadoras?

Lo que los sindicatos de trabajadoras sexuales quieren, en realidad, no es luchar por los derechos de esas trabajadoras, porque no tienen derechos, son objetos de uso y abuso. Están luchando por el derecho de los varones a acceder a nuestros cuerpos, a los cuerpos de las mujeres empobrecidas. Algunas de sus representantes están judicializadas y se encontraron en sus prostíbulos carnets de trabajadoras sexuales autónomas y libres pero, en realidad, eran mujeres traficadas. Por eso necesitan que sea un derecho, porque ahí tu fiola ya no es considerada delincuente. Pero si los prostíbulos son legales se necesitan más putas y las putas del futuro son las niñas que estamos criando en nuestras casas y los futuros varones prostiuyentes son también estos niños que estamos educando. Todo esto fomenta la trata de personas. Por eso, para terminar con la trata de personas, hay que abolir la prostitución.

¿Quién sale ganando en todo esto?

Muchos. Esto es una necro-política bajada del neoliberalismo. En este negocio de venta de cuerpos y de vida, salen ganadores los y las proxenetas, los y las traficantes de personas, las agencias internacionales que bajan millones de dólares en el país, lo que es manejado por AMMAR y la CTA. También los laboratorios con todas las enfermedades de VIH/Sida y malaria y, hasta el mismo kiosco donde está la puta parada. Pero la que muere pobre y puta siempre es la mujer prostituida.

¿Por qué un hombre decide ir de putas?

Los varones que van de putas no practican sexo, practican la violencia a través del sexo. Necesitan fortalecer su virilidad, su poder de posesión. Ahí no encuentran placer solo fortalecen su violencia. El 90% de los que van son casados. Por lo tanto, el que va de putas no tiene buen sexo, ni sabe hacer el amor. Solo penetran.

¿Cómo lograste salir de esto?

Siempre busqué la salida, nunca me entregué. El día que dije basta fue el primer día que dije no y un varón prostituyente me golpeó tan fuerte que casi muero. Las putas no pueden decir que no. Ese día me salvó el conserje del albergue transitorio donde estábamos, vino la policía que arregló la coima con el proxeneta y lo dejaron ir. A mí me llevaron a la comisaria 50. Entré en un shock emocional muy fuerte. Fue la noche más larga y más oscura, pero la más liberadora a la vez.

¿Qué crees que pasó en tu mente en ese momento?

Mi cuerpo y mi alma no soportaron más la violencia y la mentira, porque vas maquillando la mentira y llamás “trabajo” a esa violencia que es la prostitución.

¿Te sentís sanada?

No. Todavía hay mucha rabia dentro de mí, pero la trabajo para convertirla en algo positivo. Para que me empuje a pensar y reflexionar. Me voy curando de a poco, me permito llorar y gritar. Y cada vez que aparecen esas fotos, esos rollos de películas en mi memoria, pongo música y escribo ese dolor en papelitos, para sacarlo de adentro mío hasta que toda esa verdad y esos recuerdos queden fuera de mí.

Tenés un hijo de 21 años, ¿se podría decir que encontraste el amor?

Si, Axel. Yo vivo desde la pasión. Conocí al padre cuando me estaba construyendo, él me ayudó a seguir pensando y aprendiendo. Él me regaló mi primer libro sobre sexualidad.

¿Tenés fantasmas que te persiguen en la intimidad?

No, porque el camino de construcción lo hice en absoluta soledad. Meses y meses bajo la ducha hasta que entendí que la vergüenza y el dolor no tenían que ser míos, sino de los hombres prostituyentes. Tuve que volver a conocer mi cuerpo, aprender a acariciar y abrazar. Este dolor sale en otros momentos, por suerte, no aparece en la intimidad.

¿Cuál es tu lucha hoy?

Mi lucha es contra esta violencia que es la prostitución, para que a otras niñas y niños no les toque vivir lo que me tocó a mí. Y creo firmemente que si educamos a los varones desde la no violencia, si deconstruimos como sociedad esta masculinidad violenta, vamos a tener varones feministas, que no vayan de putas, que no necesiten golpear a una mujer para sentirse fuertes.

¿Qué te dejó el viaje a España?

Me considero más abolicionista que nunca. Vi a mujeres prácticamente desnudas en la calle, con una bombachita, expuestas al frio del invierno europeo, pegadas al fuego que arman para poder calentarse y destaparse cada vez que pasa un coche. Es tremendo.

Más allá de estas realidades, ¿cómo definirías a la mujer?

Vida. La mujer o ser mujer es una construcción indefinida, sin fin.

Actualizado 05/12/2017

Ago 16, 2016 | destacadas

Los espectadores entran a la “ratonera” y un ambiente de complicidad los envuelve, no son meros observadores. La puesta de Flores de Tajy apunta a visibilizar la trata de personas y la prostitución pero también a señalar con un dedo a los clientes. “Se habla mucho de la frase ´sin clientes no hay trata´, lo cual es una realidad y es al cliente a quien le hablo desde mi humilde lugar, pero creo que detrás de esta frase se encuentra la necesidad del Estado de hacer la vista gorda”, dice Sol Bonelli, la dramaturga y directora de esta obra de teatro declarada de Interés por el Consejo Nacional de las Mujeres.

La Naty está perdida, en algún lugar del tiempo y el espacio. Fue secuestrada y tras su primera violación por parte de un cliente llamado Miguel, interpretado por Pedro Jeréz, se está transformando en una prostituta. “Con Naty lo principal fue buscar el tono, de dónde viene esta chica que arrancó muy chiquita. Empecé a armar, a ir construyendo con pedazos, que es un poco lo que le pasa a ella. Su tema es una cuestión de supervivencia: adaptarse o morir”, cuenta Florencia Patruno, quien interpreta al personaje principal de la obra, el que crea más empatía con su público a través de diálogos que rozan el surrealismo y narrando leyendas paraguayas.

«Su tema es una cuestión de supervivencia: adaptarse o morir”, cuenta Florencia Patruno, quien interpreta al personaje principal de la obra.

“Cuando definí que La Naty sea una paraguaya y que hablara frases en guaraní era para que el espectador no sepa todo lo que se está diciendo, hay algo en lo que se queda afuera. Me gustaba ponerlo en ese lugar donde no sabe lo que significa la frase y al investigar en la cosmogonía guaraní descubrí el curupí, un duende con un falo gigante que asusta a las mujeres con que se las va a llevar y las viola, es como una especie de violador serial y cuando lo leí pensé que el curupí eran todos los clientes que entran en el prostíbulo para La Naty”, dice Sol Bonelli. ”Me encanta la posibilidad del idioma de dejarte fuera de la realidad y a la vez crear esa otredad que es La Naty, que es lo otro “ agrega. “Tajy” quiere decir “lapacho” en guaraní, por lo que ya desde el título de la obra se remarca la conexión de la misma con ese idioma.

Antes de realizar la obra la directora y dramaturga realizó una profunda investigación sobre la prostitución a través de entrevistas a las sobrevivientes de redes de trata como Sonia Sánchez y Alika Kinan, viendo videos y colaborando con la ONG “Vínculos en red “. Allí descubrió una de las consecuencias de la prostitución: la disociación a la que tienen que enfrentarse las mujeres, su antes y después de su inmersión en ese mundo. “Alika cuenta mucho cuando a ella la llevan de Córdoba a Ushuaia, lo primero que hacen es preguntarle: ‘¿Qué nombre te elegiste?’ Tiene que ver mucho con la disociación, los proxenetas te piden que dejes de ser vos para poder recibir esa violencia”, cuenta Sol.

Este hecho nos hace comprender un poco más el mundo de Flores de Tajy donde nadie habla con su nombre, pero sí sabemos que hay un transexual, que es Cris, que hay una suerte de “prostituta acostumbrada”, representada por Candela Suárez López que es “ La Loba “ y que está La Naty, a quien comienzan a llamarla como “Madreselva”. “Cris y La Loba son el status quo, Cris tendrá las mejores formas será muy maternal pero es quien dice ´las cosas son así’. En cada monólogo hay sonido de selva no porque esté rodeado el lugar de selva sino porque la selva vive en La Naty y es ese salvajismo lo que le permite sobrevivir”, cuenta Bonelli.

Antes de realizar la obra, la directora y dramaturga realizó una profunda investigación sobre la prostitución a través de entrevistas a las sobrevivientes de redes de trata.

Candela Suarez López, “La loba”, preparó su personaje viendo canales de prostitutas en youtube y al respecto dice: “Me parece que ‘La Loba’ está en un limbo moral y jurídico. Es ‘la prostituta por elección’, a la cual me pareció muy difícil interpretar sin juzgarla, sin emitir ningún juicio sobre ella. También escuché mucho a Sonia Sánchez, leí sus libros, sus historias, lo que me hizo meterme un poco más en el ambiente pesado de la prostitución”.

Las noches y los días pasan ensombrecidos en “la ratonera”, con poca alimentación, entre las drogas y los gemidos estos tres personajes se van conociendo y van contándose sus miserias. Es en el Día de la Madre cuando Cris siente –ya que hace años que no tiene contacto con ella- que su madre murió y que La Naty recuerda que tuvo un hijo y que se lo sacaron. “Cuando me puse a escribir el guión, en verdad hice un monólogo que terminó siendo la parte de La Naty. El embrión de la obra es la frase ´un día yo voy a hacer buena madre´, que surge en el contexto de un taller y me dije: ‘¿Quién dice esto?’ Y me imaginé el cadáver de un cliente, a la paraguaya y a todo el mundo de la trata. Me pareció muy fuerte que estaba hablando de la maternidad, uno de mis objetivos principales, pero en un contexto terrible. Una piensa siempre en la parte de las mujeres explotadas sexualmente pero nos olvidamos todo lo que le hacen a esos cuerpos. Embarazándolas las retienen, las tienen agarradas”, cuenta Sol.

Pedro Jerez interpreta el papel del consumidor prostituyente y sobre la preparación para su personaje dice: “Fue un proceso bastante largo poder explorar una parte desconocida, ir hacia ese personaje que simboliza el patriarcado. Mi personaje no se pregunta en ningún momento si lo que hace está bien o mal sino que sólo acepta esas reglas sin tener en cuenta al otro, como si le gustara. También vi una serie que escribió Sol Bonelli que se llama ’Se trata de nosotros en la que se toca esta temática y pude tomar ciertas características de alguno de los protagonistas”

Al hablar del personaje masculino, Bonelli cuenta: “La prostitución gruesa se abastece de la pobreza, del abandono, de la desidia estatal. Para mí, todos son víctimas y victimarios, por lo menos en la obra. La Naty se convierte en asesina por vengadora. Ella no se está acostando con vos porque quiere; lo está haciendo porque le estás dando plata. Justamente por eso me parecía que el cliente tenía que tener su costado de debilidad porque es un pobre infeliz que está solo y que quiere amor”

Con respecto a su responsabilidad como autora, Bonelli afirma: “La prostitución es un lugar común. Está completamente naturalizado en nuestra cultura. Por eso, desde un lugar de feminismo innato me comprometí con la tarea de hacer esta obra. Ir a ver esta obra o no es una cuestión cultural, esto se está incrementando y si no hacemos algo nuestras hijas van a ser prostituidas”.

Flores de Tajy puede verse en el teatro NÜN (Velazco 419, CABA) los domingos de agosto a las 21.00.

Actualizado 17/08/2016

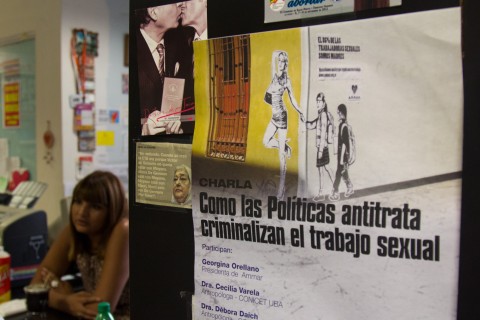

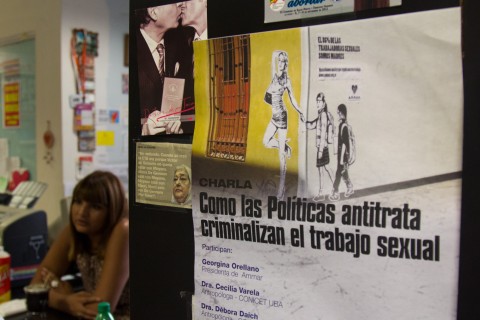

Abr 2, 2015 | inicio

Hace pocos días la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la CABA, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

El fallo se enmarca en una disputa abierta en sectores que, en principio, podrían ser considerados como de la misma franja “progre”. Se trata del debate entre la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que festejó el fallo porque sostiene el derecho a la libertad de elección y la falta de regulación que impide ejercer ese derecho, y la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que se considera abolicionista de la prostitución y que está en contra de toda regulación porque sostiene que no es un trabajo sino una explotación.

El 23 de septiembre de 2014 la AMMAR y la legisladora porteña María Rachid presentaron en la sede de la CTA Nacional un proyecto de ley que busca la habilitación de los establecimientos que brindan servicios sexuales y la polémica no tardó en hacerse escuchar.

El proyecto de ley busca garantizar el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separar una actividad lícita de un delito como es la trata de personas o la explotación sexual por parte de proxenetas. Además, el proyecto pretende brindar un marco legal al trabajo sexual donde las trabajadoras puedan acceder a derechos que ahora tienen vedados, como el acceso a la seguridad social. La ley define al trabajo sexual como “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de una retribución para beneficio propio”. Para la habilitación de los lugares, además de cumplir con ciertos requisitos de higiene y seguridad, las trabajadoras deberán inscribirse como cooperativas, si se trata de varias mujeres agrupadas o como monotributista, en el caso de una sola mujer. Para acceder al trabajo sexual se debe ser mayor de edad y asistir a un curso gratuito donde se dictarán nociones básicas de “derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal, contravencional y de faltas; prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual y salud sexual”. Además, cada establecimiento “tendrá un régimen especial de inspecciones cuya periodicidad no podrá ser inferior a una cada cuatro meses”.

Georgina Orellano, secretaria general AMMAR.

Según el informe realizado por AMMAR titulado “Situación de los Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina”, en nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar, por lo cual muchas familias dependen de estos ingresos. Pero “las trabajadoras sexuales no tienen un marco en el cual protegerse”, sostiene Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional en diálogo con ANCCOM. Así, el proyecto surgió frente a la necesidad de otorgarle un encuadre legal a una actividad que no está regulada. Esto provoca que las trabajadoras no puedan acceder a derechos laborales básicos, que deban ejercer la actividad en la clandestinidad y que vean “vulnerados sus derechos por la persecución policial”. Según Cecilia Varela, antropóloga que colaboró en el informe e investigadora del Conicet, “la actual ley de trata no hace ninguna distinción entre prostitución forzada y libre. Para la ley, si una persona es secuestrada y obligada a ejercer el trabajo sexual eso es trata y también lo es si una persona migra sabiendo que va a ejercer trabajo sexual y establece un arreglo económico con el dueño del lugar”. De esta manera, “el sistema penal las persigue y vulnera una serie de derechos que las trabajadoras sexuales tienen independientemente del reconocimiento del trabajo sexual, derecho a moverse libremente, libertad ambulatoria, acceso a la salud. Hay una serie de derechos que ellas tienen como ciudadanas que son vulnerados cuando la perspectiva y la mirada de la intervención se da a partir de la lógica del sistema punitivo. Entonces en esa situación es importante que exista algún reconocimiento del trabajo sexual, para protegerse del sistema penal”, sostiene Varela ante ANCCOM.

Georgina Orellano, en la sede de AMMAR.

Mientras tanto, la falta de una legislación clara promueve situaciones de violencia. Georgina Orellano relató a la Agencia lo que sucede en los allanamientos: “El poder total lo tiene la policía que ingresa de forma muy violenta, maltratando a las compañeras y a veces sin orden judicial, se llevaban los preservativos que el mismo gobierno de la ciudad nos daba, como prueba de que se estaba ejerciendo prostitución, además del dinero y las pertenencias de valor, que en muchos de los casos no se podía recuperar porque en el acta no figuraba lo que se había sustraído del domicilio.” En este tipo de operativos también participa la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de realizar las inspecciones en los locales de la Ciudad de Buenos Aires, que “ingresaba exigiendo la habilitación, las compañeras decían que no la tenían porque no está reconocido el trabajo sexual. Entonces les pedían habilitar ese domicilio como casa de masajes. Ellas lo hacían, pagaban el trámite pero en la inspección que hacen de 3 a 6 meses, esos mismos que le aconsejaban que tenían que habilitar como casa de masajes, clausuraban el lugar y las procesaban por desvirtuación de rubro”. Según el informe “Situación de los derechos humanos de la mujeres trabajadoras sexuales” presentado por la Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “esta construcción de una actividad cuasi ilícita ha permitido que se confundan delitos como la trata de personas y la explotación sexual con el ejercicio del trabajo sexual”. Desde AMMAR, Orellano sostiene: “por supuesto que nosotras estamos en contra de la trata de personas y de la explotación sexual” pero mientras no haya legislación al respecto, “nosotras seguimos sufriendo vulneraciones de derechos”. En palabras de Varela esto da cuenta de “cómo la activación de los mecanismos del sistema penal, vigilando y persiguiendo al mercado sexual redundan en un montón de situaciones que vulneran derechos de las trabajadoras sexuales y que no tienen un reconocimiento”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Esta situación nos lleva al debate entre el regulacionismo y el abolicionismo. Mientras la postura de AMMAR intenta regular la actividad, desde la otra vereda, la AMADH se define como abolicionista, por lo que no reconocen al trabajo sexual como un trabajo. Para Graciela Collantes, una de sus fundadoras, “reglamentar la prostitución es fomentar la violencia hacia las mujeres, el abolicionismo nos sirvió para empezar a ejercer los derechos que nos habían negado desde siempre. La prostitución mueve mucha plata, muchos intereses”. Lucas Manjon, integrante de la organización social La Alameda, coincide al señalar que la aprobación del proyecto “sería un retroceso a nivel mundial y que va a facilitar mucho más los mecanismos, va a facilitar los sistemas de extorsión”. Además sostiene que el proyecto es inviable porque “porque Argentina está adherida a convenios internacionales que prohíben o están en contra del ejercicio de la explotación sexual”. Para Varela, “la idea de que la persecución logra prohibir esas conductas es un poco naif. Hay muchos mercados ilegales que no dejan de existir: alcohol, drogas, etc.” De aprobarse, según Manjón “el que estaría recaudando es el Estado, entonces directamente el que estaría explotando sexualmente con impuestos es el Estado a las mujeres.” Sin embargo, Varela lo concibe de una manera diferente: “Yo creo que el Estado no está ahí garantizando derechos de las personas. No lo veo como un estado proxeneta. Si no, en otros mercados de trabajo cuando el Estado interviene regulando sería un mercado explotador”.

Ahora bien, ¿el trabajo sexual realmente constituye un trabajo? ¿Puede efectivamente elegirse? Desde AMMAR la oferta de sexo a cambio de dinero por parte de una mujer que lo hace de manera voluntaria y autónoma constituye un trabajo: “nosotras nos reconocemos como trabajadoras, construimos esa identidad a partir de organizarnos y sentimos que es una reivindicación para que la sociedad nos tome como parte de una clase trabajadora”, plantea Georgina Orellano. En esta línea, para Cecilia Varela, el trabajo sexual debe reconocerse como un trabajo porque “hay un conjunto de personas que producen materialmente su existencia a partir de la oferta de sexo comercial, en ese sentido es un trabajo, independientemente de que a mí me parezca un trabajo deseable o no”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Sin embargo, existen posturas encontradas. La actual AMADH había formado parte de AMMAR desde su formación en el año 1995 pero en el 2003 se desvincula por tener diferentes posiciones. Graciela Collantes plantea que “lo que pide la mayoría de las mujeres es un trabajo formal, un trabajo digno, que no tengas que prostituirte para comprar una casa, yo no lo siento como un trabajo como cualquier otro. Nosotras no queremos que ninguna mujer ejerza la prostitución sino que todas tengan un trabajo digno”. Para ella, la aprobación del proyecto sería un retroceso “no tan solo por el sector de las mujeres en prostitución sino para todas las mujeres”. Desde La Casa del Encuentro, organización civil feminista que lucha contra la violencia de género, entienden que “la prostitución es esclavitud enmarcada en la desigualdad estructural entre mujeres y varones, donde el cuerpo de las mujeres y las niñas es una mercancía mas, objeto de intercambio en un mercado en que todo tiene un precio, incluso los cuerpos, la vida y la libertad de las mujeres.” Asimismo se preguntan “¿quién puede pensar que mujeres que no tuvieron acceso a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y a satisfacer sus necesidades básicas se encuentran en posición de elegir en un sistema que lleva a muchas mujeres a que este sea su único destino?”. No se trata entonces de un trabajo “sino de una forma de explotación sumamente grave que cosifica al cuerpo de la mujer convirtiéndolo en un mero objeto dispuesto para su comercialización”. Al respecto, es interesante recordar el postulado feminista que afirma que el cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer. En este sentido, la pregunta es existe una contradicción entre esto y la negativa a reconocer que el trabajo sexual pueda efectivamente ser realizado de manera voluntaria. Según la antropóloga Cecilia Varela, “afirmamos ‘mi cuerpo es mío’ sobre la base de que mi cuerpo no es mío, está tomado por el capital, ha sido construido por los dispositivos de disciplinarios, mi cuerpo es una ficción. Justamente porque mi cuerpo no es mío necesitamos instrumentos y mecanismos que nos permitan ganar más autonomía”.

Otro de los puntos en la cuestión es la salida de la prostitución para aquellas mujeres que ya no quieren hacerlo. Para la Casa del Encuentro, “más del 80% de las mujeres en situación de prostitución provienen de sectores sociales vulnerables. Si una mujer en situación de prostitución quiere salir de ese sistema perverso, simplemente no puede. Desde muy pequeñas ingresan a él, aprenden a manejarse bajo ciertos parámetros que no le permiten desarrollar sus personalidades con libertad y así quedan casi por completo sin oportunidades laborales ni posibilidades de desarrollarse en otros ámbitos”. Manjon coincide en que la mujer “generalmente termina reincidiendo porque estuvo separada de la sociedad durante un montón de tiempo y el Estado lo único que hizo fue liberar una cierta cantidad de dinero que una persona víctima de trata no lo sabe administrar y que puede tener enfermedades venéreas o una situación familiar muy disfuncional. Tiene que volver al mismo circuito”. Así, a diferencia de AMMAR; tanto uno como otro piensan en situaciones de prostitución obligada.

Lucas Manjón, Miembro de la ONG Alameda.

En referencia a las posibles soluciones al respecto, la Casa del Encuentro dice que deben buscarse “caminos alternativos para fortalecer y empoderar a las mujeres y poder darles verdaderamente igualdad de oportunidades”. Para Manjon, además de aumentar las penas y realizar campañas de concientización “el delito es netamente económico. Entonces si el objetivo principal que tienen es el dinero, hay que atacar la base económica, por ejemplo, confiscar los bienes. Cuando se allana y se comprueba que hay un prostíbulo, ese inmueble pasa a manos del Estado”. Por su parte, Graciela Collantes plantea la necesidad de “políticas públicas de inclusión que garanticen una salida laboral. El Ministerio de Trabajo tiene que dar respuesta a estas demandas, la mujer cuando está en prostitución y viene acá (a la organización) y te plantea que necesita un trabajo, no le podemos decir vení mañana o vení pasado, así le estamos diciendo a esa mujer que se quede dos o tres días más prostituyéndose”. Para Orellano es necesaria una legislación de la actividad “para que se logre diferenciar de una vez por todas y no se haga una cacería de brujas de todas las trabajadoras sexuales y además para no seguir cortando el hilo por lo más delgado y exponernos a nosotras, que ya de por sí somos un sector vulnerable porque no tenemos ningún reconocimiento de derechos y el trabajo sexual está en la total clandestinidad”. Para Varela, “hay que pensar en todas las dimensiones de cada contexto para ver cómo funciona el mercado y qué impacto tienen los marcos normativos sobre el mercado”. Mientras tanto, para las trabajadoras sexuales “que esto este debatiéndose ya es un logro porque sentimos que durante muchos años han hablado otras personas por nosotras, han pensando otras personas qué es lo mejor para nosotras y nunca han tenido en cuenta las voces de la trabajadoras sexuales”, concluye Georgina Orellano.

El establecimiento de un marco legal para la actividad aparece entonces como necesario. Pero también quedan muchos interrogantes pendientes: por ejemplo, si la postura abolicionista no peca de inocente al pensar que la prohibición va a hacer que el negocio de la prostitución desaparezca. Por otro lado también existen los interrogantes sobre si el regulacionismo parece desconocer los numerosos casos de trata y explotación sexual o cuál es el lugar del feminismo en esta discusión, así como si el debate en torno a la prostitución es una deuda pendiente del feminismo o si en definitiva estamos preparados como sociedad para debatir, sin prejuicios y sin moralismos, acerca del trabajo sexual.

Sandra Cabrera

AMMAR elaboró el primer registro de crímenes contra las trabajadoras sexuales. Durante la década del 2001 al 2011 hubo 23 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en Argentina y la mayoría de los casos quedaron impunes. Sin embargo, el número de víctimas es mayor porque “muchas situaciones de violencia o asesinatos de trabajadoras sexuales no se denuncian y aquellos que si se denuncian, las compañeras lo hacen sin identificarse como trabajadoras sexuales porque todavía hay mucho miedo y discriminación”. Un caso que llegó a los medios fue el de Sandra Cabrera, trabajadora sexual y dirigente de AMMAR Rosario, asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004 luego de recibir amenazas por haber denunciado a los jefes de la División de Moralidad Pública de la policía de la provincia por recibir coimas por parte de los prostíbulos, por agredir a las trabajadoras sexuales y por estar vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de niños y adolescentes. El único imputado fue el policía Diego Parvulczyk con quien Sandra mantenía una relación. En junio de ese año fue procesado por “homicidio calificado con alevosía”. Sin embargo, cinco meses más tarde la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto el procesamiento por considerar que las pruebas no son suficientes ya que los testimonios de las trabajadoras sexuales “no son válidos”. Días más tarde el juez es separado de la causa y reemplazado por Alfredo Ivaldi Artacho quien congela la causa. Finalmente en el año 2007 Parvulczyk es sobreseído por “falta de pruebas”. El caso de Sandra, como muchos otros quedó impune y las trabajadoras sexuales siguen sufriendo atropellos y vulneración de derechos.