“Los medios están en una transición con final incierto”

Durante sus más de cincuenta años de carrera, Carlos Ulanovsky fue parte de los proyectos que marcaron la historia del periodismo argentino. Pasó por las redacciones de Confirmado, La Opinión, Satiricón, el diario Noticias, Chaupinela, El Ratón de Occidente, Clarín, Humor, El Porteño, Página/12, La Nación y La Maga; colaboró con Leoplán, Siete Días, Casos, Ocurrió y Panorama; además de su trabajo en memorables programas de radio como “El Ventilador” o el decano “Reunión Cumbre”, que se emitió hasta el año pasado en Radio Nacional, donde ahora conduce “El lugar del otro”, todos los sábados a las 18. Es, además, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina como TV Guía Negra, TV Argentina, 25 años después, Seamos felices mientras estemos aquí, Días de radio, Paren las rotativas, Estamos en el aire, Redacciones, entre otros. Ahora está escribiendo un libro en el que analiza y hace un diagnóstico del estado de situación de los medios en Argentina. El libro va a contener también entrevistas con jóvenes periodistas de revistas autogestivas, para él las únicas que hoy en día “están defendiendo el mejor de los periodismos”. En diálogo con ANCCOM, Ulanovsky repasa su historia y reflexiona sobre el periodismo actual.

¿Cómo fue su primera experiencia periodística en la revista Orbe que creó en la adolescencia con su amigo Rodolfo Terragno?

Me vino genial porque me permitió descubrir de muy chico, teníamos 15 años, una cantidad de cosas que por ahí hubiese tardado en descubrir, y conocer a una cantidad de gente a la que admirábamos, a la que de otra manera no hubiésemos podido llegar. Conocí a Dante Panzeri, a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz. Junto con mi amigo de la infancia, Rodolfo Terragno, fuimos un día a Canal 7 y conocimos a Pinky y Augusto Bonardo. Me anticipó también algo que después, cuando ya vivía del periodismo, me pasó centenares de veces: la posibilidad de tener ganas de conocer a alguien y que, con la excusa de hacer una nota, lo conociera.

Después tuvo la oportunidad de trabajar en grandes diarios y semanarios. En su libro Redacciones define, por ejemplo, a la de La Opinión como una “redacción tertulia”: ¿de qué se trataba eso?

En La Opinión trabajábamos de séptima, el viernes entregábamos la edición del domingo y no teníamos que ir el sábado. Sin embargo, igual nos reuníamos en la redacción. Trabajábamos en el noveno piso, ahí funcionaban distintas secciones como la de Cultura, la de Mujer, etc. Nos reuníamos el sábado a la tarde y era una especie de peña cultural, en donde hubo cosas maravillosas y sorprendentes, como que el Gordo (Osvaldo) Soriano nos leyera ahí los primeros capítulos de Triste Solitario y Final. Había unos nenes increíbles, laburaban en esa redacción Juan Gelman, Agustín Mahieu, Felisa Pinto, Miguel Bonasso, Paco Urondo, gente divina de la que uno aprendía todos los días. Cuando entré a La Opinión Timerman me dijo: “Quiero que hagas crítica de radio y televisión, te sentás a escuchar radio y mirar tele como si fueras al cine o al teatro”. Como no tenía televisión, Timerman me mandó una a mi casa, de esas enormes, blanco y negro. De repente me di cuenta de que para hacer esto necesitaría estar un poco mejor formado y entonces en las noches cuando iba al café La Paz le preguntaba a uno, a otro, ahí iban tipos como German García, Ricardo Malfé, Roberto Giacobbo, Carlos Sastre, montones de personas interesantes a las que les pedía que me recomendaran libros. Ahí hice una especie de carrerita universitaria no tradicional, leí un montón de libros que me sirvieron mucho.

En relación al tiempo del periodista y a los lugares que en aquella época frecuentaban, ¿qué cree que pasa hoy con los tiempos del periodismo? ¿Qué pasa también con la relación del periodista con la calle, los bares, el cine y el teatro?

El perder la relación con la calle implica para el periodista una pérdida esencial. Yo creo que desde hace tiempo los periodistas hemos dejado de tener tiempo, tiempo propio, tiempo para no hacer nada, tiempo para salir a la calle, lo que yo creo que es el periodismo. El periodismo se trata, por ejemplo, de salir a Paraguay al 3400 y hacer una recorrida, ir por la vereda de enfrente, mirar para arriba, para abajo, anotar cosas para después sentarme y hacer seis mil caracteres contando lo que vi y que al día siguiente el que lo lea diga: “Mirá, este tipo vio cosas que yo también vi”. El periodismo es eso, es sacar la nariz a la calle, husmear y escribir, transmitir lo que uno vio, lo que consiguió como información. Yo padezco muchísimo la falta de tiempo, no por mí, porque estoy prácticamente retirado, pero sí lo veo cuando en mi condición de escritor voy de invitado a un programa de radio o TV. Se ha hecho muy habitual que el entrevistador te diga: «Hablame un poquito de tu libro»; eso quiere decir que tenés que hablar un poquito, no mucho y que no leyó ni la contratapa. Con gente que tengo confianza le digo: “Che, leé el libro”, y entonces algunos me contestan: “¿Sabés lo que es mi vida? Tengo cinco laburos, voy de acá para allá, no tengo tiempo de leer el libro”. Y lo entiendo. No lo perdono, pero lo entiendo. A mí las mejores notas se me ocurrían cuando sin obligación caminaba por Florida con un amigo e intercambiábamos palabras, él me contaba una cosa, yo otra y saltábamos así charlando de distintos temas.

Volviendo a las redacciones en las que trabajó, ¿cómo era la relación de los periodistas con respecto a las líneas editoriales en las que trabajaban?

No nos planteábamos como una contradicción tener simpatía con ideas de izquierda y trabajar en una revista del establishment y muy defensora de lo establecido. Todas las revistas de los ‘60 contribuyeron al derrocamiento de Illia, por ejemplo. Había un montón de semanarios en ese momento, Primera Plana, Confirmado, 7 Días, Panorama, Análisis, dos o tres más y todas eran revistas que contribuyeron a deslegitimar al presidente, a erosionarlo, lastimarlo en su poder. Decían que era un médico del interior, que era un lento. Dibujantes que lo retrataban siempre con una paloma en la cabeza o lo ilustraban como una tortuga. Me parece que se le obedecía mucho más a un gobierno militar que a uno democrático. Creo que en algún momento hubo una autocrítica, así como no hubo autocritica cuando los medios salieron de la dictadura en el 83, que salieron como si nada hubiera pasado, como si no hubieran mentido con los desaparecidos, con el Mundial, con el conflicto del Beagle con Chile, con Malvinas. Salieron como si no hubiera pasado nada. En cambio, creo que muchos de los periodistas de ese momento hicimos autocrítica o por lo menos sentamos un precedente y dijimos: “Sí, la verdad, trabajamos en esas revistas que contribuyeron a ciertas cosas y nos arrepentimos”.

¿Cree que hoy los periodistas tienen mayor conciencia de la línea editorial para la que trabajan?

Yo creo que en los últimos años el tema de la polarización política e ideológica que hubo en Argentina, y que todavía hay, llevó a que los periodistas asumieran que tenían que decir desde dónde hablaban. Hoy los que escriben en Clarín, La Nación, Página 12 o mismo en Tiempo Argentino, se sabe a qué intereses representan. Esto no invalida a la persona, pero sí creo que ya no hay engaño con respecto a eso.

En una parte del libro Redacciones dice que de joven, usted y sus compañeros adherían a la creencia de que “cuanto peor mejor”. ¿Qué relación ve entre esta posición suya y la posición de la “izquierda” frente al ballotage en 2015?

Creo que se parecen, desde ya. Pero son circunstancias distintas, ha pasado mucho tiempo, la izquierda no es lo que era: hoy muchas veces la izquierda es funcional a muchas cosas que se parecen a la derecha. Pero básicamente lo que cuento en el libro es propio de esos años, de muchos jóvenes que se metían a trabajar en periodismo no porque tuvieran una vocación periodística sino porque intuían que ese podía ser un lugar desde el cual influir para cambiar el mundo que los rodeaba y la prueba de eso es que hubo centenares de periodistas que en sus horas libres militaban en determinados grupos, muchísimos de los cuales militaron en las organizaciones armadas, y eso a muchos les costó la vida.

Hablando de la dictadura, ¿cómo era dentro de las redacciones hablar de lo que sabían que estaba pasando en el país pero no poder escribirlo de ninguna manera?

Durante la dictadura lo que hubo fueron varios momentos de pensamiento único, nadie podía hablar de los desaparecidos, prácticamente las cosas bajaban ordenadas desde los estados mayores conjuntos de las tres fuerzas. De pronto aparece la revista Humor, donde la gente comienza a tener una especie de desahogo de todo el ahogo que se sentía, y era razonable que sucediera eso porque de lo contrario se arriesgaba la vida. Panzeri fue la única voz disidente al Mundial del 78 y se murió un mes antes de que comience. Y él no era un tipo de izquierda, era más bien de derecha, pero fue el único que habló de la lucha de poderes que significaba hacer el Mundial, de cómo la Marina estuvo más cerca de la organización que las otras fuerzas, etc. Se sentía impotencia por un lado y por otro lado necesidad de sobrevivir. Yo estuve exiliado dos veces y a muchas notas no las firmé, firmé solo algunas. Siempre recuerdo la experiencia que hice en una vuelta al país en el ‘76. Cascioli convocó a una cantidad de gente que había trabajado en la revista Satiricón e hicimos una revista que se llamaba Perdón. Era una revista que no estaba nada mal, de espectáculos, interesante, distinta, pero fue un fracaso brutal yo siempre pienso que en realidad lo que estábamos haciendo con esa revista era pedir perdón por existir. En ese tiempo también trabajé en otra revista que se llamaba Ratón de Occidente haciendo entrevistas. Y ya después del fracaso de Perdón me fui a trabajar a publicidad, otro oficio.

¿Cuáles son los recuerdos o sensaciones que tiene de haber ejercido el oficio en el exilio?

El recuerdo que tengo es el de tener que adaptarme a lugares en donde no existía. A partir de eso tuve mucho más claro que el periodismo es un oficio, como ser un gasista, o un electricista. Podía decir en México, donde estuve exiliado, que era un periodista con veinte años de experiencia y me decían: “Bueno, sentate en la máquina y vemos quién sos”. Eso me ayudó a pensar una vez más que lo nuestro es un oficio, tenemos el oficio de salir a la calle, de decir: “Bueno, lo que hay que contar es esto, anoto cinco cosas y con esto hago una nota de 80 líneas”.

Usted define al periodista como un “sabedor de poco y especialista en todo”. Más allá de que considere que es un oficio, ¿no cree que hay un saber específico del periodismo?

Somos expertos en eso, en buscar una información, en saber cómo conseguirla, en llevártela, trabajarla, sistematizarla y comunicarla con la mayor honestidad posible. Pero cuando digo eso tiene que ver con que no casualmente al periodismo se lo llama literatura apresurada, mucho más el periodismo diario, no puede esperar, más ahora con el online. Antes en la gráfica había un solo cierre por día, ahora hay veinte cierres por día y lo único que importa es la inmediatez. Si entrás a trabajar a un online sí o sí tenés que hacer veinte cierres por día.

“Libertad de prensa no es libertad de empresa”, dice en Redacciones. ¿Qué pasa hoy con Clarín? ¿Qué diferencia ve entre el Clarín en el que trabajó y el de hoy?

Yo trabajé entre el ‘83 y ‘90. Era solo Clarín, ni siquiera tenía Radio Mitre, eso fue un poco después. Hoy Clarín es un multimedio que está lleno de pequeñas unidades de negocios que tienen que sobrevivir por sí solas y ese conglomerado de negocios también genera un conglomerado de intereses y eso limita todo el tiempo la independencia. El diario depende de mucha cantidad de cosas. Yo como no creo en la objetividad nunca creí demasiado en la independencia.

Y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reciente desarticulación, ¿qué opina?

Por un lado me parece que era una ley excelente, interesante, acorde con las cosas que pasaban en el mundo, una ley muy laburada, muchos sectores la debatieron, pero algo debe haber estado mal en la ley que ni bien llegó Macri con un chasquido de dedos la desarticuló. No solo desarticuló la ley sino también desarmó la Afsca, Afstic, todo. Algo no estaba debidamente resuelto o en realidad lo que ocurría es que se enfatizó demasiado en la pelea con Clarín, se enfatizó demasiado el tema de la adecuación de Clarín como empresa

¿No cree que eso era necesario para equilibrar el escenario mediático?

Yo creo que era absolutamente necesario pero muy difícil de implementar porque iba a ser necesario ir demasiado para atrás, y acá en Argentina cuando alguien le quiere quitar lo establecido a otro se genera un conflicto importante.

¿Qué opina con respecto a que Clarín y La Nación redujeron o quitaron sus columnas de medios?

Eso tiene que ver con el estado del periodismo y la demanda de la gente. A lo mejor dejaron de publicar la sección de medios y no hubo una manifestación de gente que se opusiera a eso. También dejaron de publicar ADN, el suplemento Sí y no hubo una reacción de la gente. El suplemento que publica hoy Clarín, uno que se llama Spot, es un papelón, y sin embargo la gente lo sigue comprando. Tiene que ver con eso, ellos miden las reacciones de la gente.

¿Cómo describiría el momento actual por el que pasa el periodismo en Argentina?

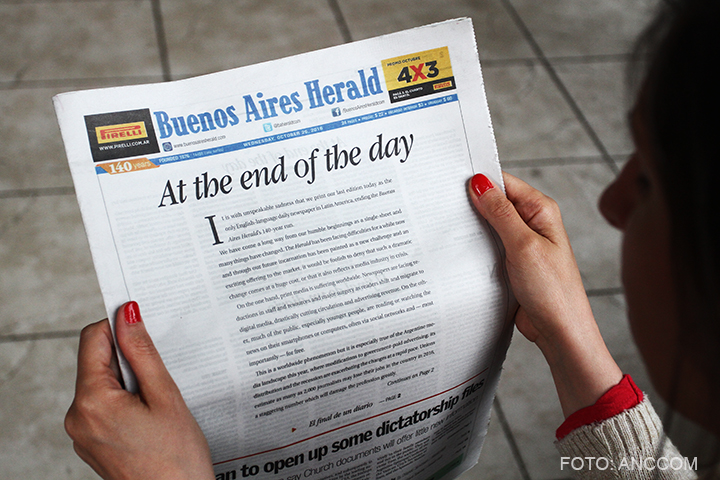

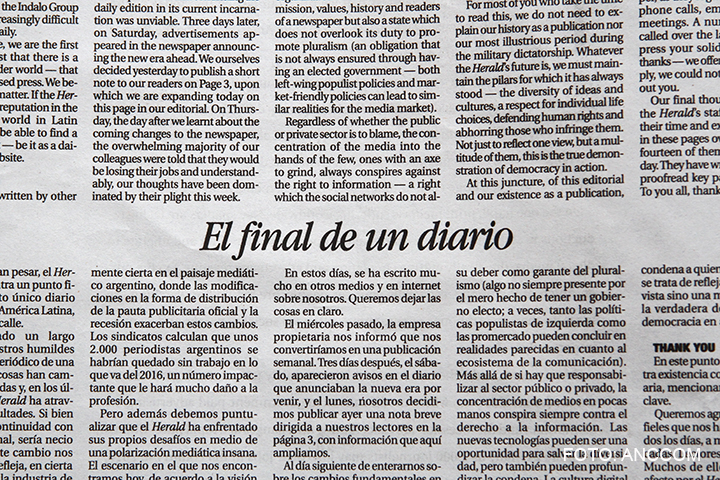

Creo que este es un momento de muy baja creatividad del periodismo argentino en todos los medios. Hay muchísimas razones, es un momento de transición no solo aquí, sino en todo el mundo. Los medios tal como los conocemos están en una transición con un final incierto, están en esa transición entre el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital. Es un momento en el que estamos pasando de una única pantalla a multipantallas y en donde influye muchísimo también el tema de la precarización. En Argentina este es un tema muy grave por diversas razones. Yo ubico los comienzos de esta etapa en el cierre del primer diario Perfil, en el 98, y de ahí no ha parado. Hoy en todo el mundo al periodista se le exige un doble estándar: trabajar en la redacción en papel y trabajar para la versión online; si es un reportero tiene que salir para escribir y además sacar fotos o filmar. El trabajo que antes en una redacción hacían cinco personas ahora lo hace una sola y eso no es solo en Argentina, es un fenómeno mundial. Pero también tengo una parte optimista, porque me parece que hay un montón de publicaciones, con las que seguramente ninguno de los que las hacen pueden vivir de eso o las pueden convertir en un logro económico, pero que, sin embargo, están haciendo mucho bien al periodismo. Me refiero a publicaciones autogestivas, independientes, desde La Garganta Poderosa hasta La Vaca Mu, la experiencia de Tiempo Argentino. Y está Anfibia, que es excelente, la revista Un Caño, Maten al mensajero, Nam, entre otras. Hay un montón de revistas independientes nucleadas en una asociación llamada AReCIA que son muy interesantes. Creo que son esas revistas las que en este momento están defendiendo el mejor de los periodismos.

Actualizada 08/06/2017