Jun 7, 2016 | inicio

“De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar: esos son los verbos capitales de una profesión en la que toda palabra es un riesgo”. (Tomás Eloy Martínez, diario La Nación, 2001).

¿Cuál es el estado actual del periodismo? ¿Cómo afecta la concentración mediática a la actividad periodística? ¿Qué límites encuentra la libertad de expresión, la transparencia informativa y el acceso a la información pública en el país? En el día del periodista, ANCCOM entrevista a Sebastián Lacunza, director del diario Buenos Aires Herald; a Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y a Fernando “Tato” Dondero, secretario general del nuevo Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

“Creo que es un oficio de un alto nivel de responsabilidad –dice Ottaviano- pero también de una oportunidad extraordinaria cuando se tiene pensamiento social en lo que desarrolla, y trabas va a haber siempre. Encontré trabas tanto en la investigación de Papel Prensa, como investigando redes de trata y a funcionarios públicos que después llegaron a ser presidentes. Las tensiones en el periodismo van a estar siempre, también, porque de lo que estamos hablando es de un campo de disputa muy profundo. Hay una batalla cultural que tiene que ver con la disputa de las distintas representaciones que se pueden construir y es apasionante poder trabajar en ese ámbito más allá de las trabas y de las tensiones.”

“El periodismo tendría que cumplir el papel de desacomodar piezas –dice Lacunza-, de cuestionar lo que se supone establecido, prestar atención a los sectores postergados, a las voces que no se escuchan. Si bien el periodista no es vocero de nadie, porque nadie lo elige, sí tiene que tener la inquietud de dar voz a los que no la tienen”.

Sebastian Lacunza, director del Buenos Aires Herald.

¿Por qué el periodismo no puede cumplir con ese papel?

“Es complejo, el periodismo es un campo con muchos matices –plantea Lacunza-. Las limitaciones de la democracia argentina se perciben en el periodismo y hay una serie de factores que conspiran contra esta misión de dar voz: nuestra cultura democrática deficiente, la falta o escasez de proyectos periodísticos serios llevados a cabo por empresarios dispuestos a asumir riesgos, la falta de políticas estatales de comunicación de largo plazo y de una gestión de los medios públicos entendidos como servicios públicos, y la alta concentración sobre la propiedad de los medios”.

Al respecto Ottaviano, primera Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, explica: “La concentración comunicacional genera la homogeneización de las líneas editoriales porque son muy pocos los que manejan los medios de comunicación y esto hace entonces que los intereses tanto ideológicos, políticos como económicos sean sólo los de esas pocas personas. A raíz de esto –concluye- se producen silenciamientos de otros intereses y por eso se dice que la comunicación concentrada conspira contra las democracias”.

También es inherente al estado de comunicación concentrada la multifunción que se les demanda a los periodistas y los trabajadores de prensa, agravada por la pérdida generalizada de puestos de trabajo y la profundización de la precarización laboral. Fernando “Tato” Dondero, primer Secretario General del nuevo SiPreBA, lo grafica así: “Hay alrededor de 800 puestos de trabajo perdidos o en el aire, con dudoso futuro. Lo cual es mucho, porque no son muchos los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Los compañeros de otros sindicatos del país cuentan que a nivel nacional hay una pérdida de trabajo de 2000 trabajadores de prensa. La situación en las provincias es también difícil y mala como la nuestra”.

¿Cuándo comenzaron estos conflictos?

“Los problemas vienen de antes –explica Dondero- y se acentuaron a partir del cambio de pauta oficial, a partir del cambio de gobierno. Se cambia la política en cuanto a la pauta y la actitud de gente como estos delincuentes, (Sergio) Szpolski y (Matías) Garfunkel, ha sido desaparecer y eso fue el vaciamiento del Grupo Veintitrés, lo que pasó con Radio América, Tiempo Argentino y también otros medios que desaparecieron. Se llevaron la pauta y después nunca se hicieron cargo de sus responsabilidades patronales”.

En la misma línea, Ottaviano plantea concretamente que es fundamental una Ley de Publicidad Oficial, y también una Ley de Acceso a la Información Pública y recuperar los 166 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que le ponían límite a la comunicación concentrada- derogados por el decreto 267/2015 de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. “En la derogación de esos artículos –dice la periodista- hubo vulneraciones al derecho humano de la comunicación en cuanto a que las últimas autoridades que fueron construidas en el último tiempo tienen dependencia directa del Ejecutivo Nacional”.

A su vez, Lacunza afirma que existe un problema de financiamiento del periodismo y sobre todo del de investigación, que es quizás el que más recursos demanda: “Hay muchas preguntas -plantea Lacunza, co-autor junto a Martín Becerra del libro Wiki Media Leaks-, nuevas formas, nuevos recursos tecnológicos, nuevas investigaciones colectivas: Panamá Papers y Wiki Leaks ofrecen una punta interesante. La importancia del periodismo de investigación es primordial, para que no sea un periodismo del día a día solamente, en el que los poderes públicos y privados tienen mucha fortaleza para fijar temas. El periodismo de investigación desbarata ese día a día”.

¿Tenés críticas sobre la jerarquización de la información de los Panamá Papers o Wiki Leaks que hicieron los grandes multimedios en Argentina y América Latina?

“En los medios latinoamericanos, que fue los que más seguimos para el libro con Martín –cuenta Lacunza- lo más notorio fue cómo los medios se excluían como objeto informativo, como sujeto de la noticia, cómo se excluía a los empresarios, a los propios medios, a las estrellas del periodismo, y que eso era una especie de alianza que todos los medios respetaban. En algunos casos –Ecuador, Perú– hicieron un sesgo obsceno. Pasó también en Argentina con algunas particularidades, que por la forma en que llegó fue un poco más difícil hacer eso pero se hizo, claramente, se hizo. Cinco o seis años después de la experiencia de Wiki Leaks, ahora la experiencia de Panamá Papers refleja algunas lecciones aprendidas. Yo creo que La Nación –que tuvo los cables- dejó bastante por descubrir con Wiki Leaks e hizo un sesgo del tipo de Ecuador o Perú, que se vio compensando por otro sesgo que fue el de Página/12, que eligió dar otra agenda informativa; el sesgo del diario El País implicó una cobertura muy pobre de América Latina. Ahora La Nación dejó poco por descubrir. La prueba está en que los Panamá Papers los tienen otros medios que hasta ahora no han producido nada que no se haya publicado ya. La Nación puso casi toda la información más importante, aunque sea en los avisos fúnebres, no se puede decir que no la publicó. Ese diario cayó en una torpeza periodística que fue que en las primeras 24 horas trató de proteger a (Mauricio) Macri en la web y en la edición impresa ocultando el nombre o mandándolo al último cajón. Finalmente quedó mejor vestido Clarín que eligió no ocultar la información referida a Macri”.

Tato Dondero, secretario general de SIPREBA.

¿Cuál es el rol fundamental del periodismo en la sociedad?

“Quienes trabajamos en los medios de comunicación formamos parte de una transformación social –destaca Ottaviano-. Lo creía hace mucho tiempo, cuando recién empezaba a trabajar en el periodismo, lo seguí creyendo mientras trabajé en distintos medios de comunicación y como defensora lo he profundizado. En los medios tenemos oportunidades extraordinarias de incluir, de no espectacularizar sino trabajar en la difusión de la información que es socialmente relevante. El desafío es concebir a los medios como servicios. Dentro de la comunicación audiovisual hay una comunicación de gestión privada con fines de lucro pero también hay una comunicación sin fines de lucro, hay una comunicación de pueblos originarios, hay una comunicación estatal, una comunicación comunitaria, alternativa, popular, universitaria. Y todos esos sectores tienen intereses que son diversos, pero que son fundamentales para construir una verdadera democracia. Es decir, no se los puede relegar del debate público, ni de las representaciones y construcciones comunicacionales a ninguno de estos sectores”.

Realizaste numerosas investigaciones periodísticas: entre ellas, una sobre la apropiación de Papel Prensa. ¿Con qué trabas te encontraste en esa investigación?

“Te encontrás con trabas de distintos ámbitos –manifiesta Ottaviano-. Las trabas en principio tuvieron que ver con que la información no estaba sistematizada, no había sido recopilada y estaba desperdigada en muchísimos expedientes judiciales. El acceso a esos expedientes para los periodistas es muy complejo y por eso creo que también es absolutamente necesario poder legislar en ese sentido. Porque es fundamental que, mientras no se entorpezca la labor del Poder Judicial, obviamente se pueda acceder, porque mucha de la información que hay allí es pública. Unas de las primeras trabas tuvieron que ver con poder acceder a esa información que era absolutamente relevante. Por supuesto, estábamos investigando sobre una realidad que si bien pasó hace muchas décadas, tenía todavía a los protagonistas de ese evento hoy en el marco de los medios de comunicación audiovisual. Tuvimos amenazas, distintos perjuicios a la hora de imprimir el diario (Tiempo Argentino). Fueron muchos meses de investigación y cada vez que llevábamos una nota a la tapa del diario se cortaba la bovina de papel, se cortaba la luz, los diarios quedaban abajo del camión y no terminaban de circular. De manera que las dificultades fueron muchísimas, ni hablar de lo que costó que dieran su testimonio por primera vez quienes estuvieron en situaciones de violencia y fueron víctimas de esa apropiación. Nos llevó mucho tiempo. A mí me acompaña una frase de Rodolfo Walsh que tiene que ver con dejar que sean los hechos los que nos terminan sorprendiendo, porque siempre superan las expectativas. Y así fue, comenzamos con una hipótesis sencilla de lo que finalmente fue esa alianza entre las tres armas y los tres diarios para terminar con una apropiación que signó la vida de la comunicación en la Argentina. Es absolutamente necesario que el Poder Judicial pueda avanzar en esa causa y no la tenga parada como ocurre en la actualidad. Allí empiezan a operar esas mismas trabas que intentaron operar sobre nosotros silenciándonos, queriendo impedir el avance de la investigación, pero que por lo menos periodísticamente no lograron.

¿Qué pensás del ataque que sufrió la periodista y conductora Silvia Martínez Cassina en una publicación de Clarín, en la que se le advertía que tuviera “cuidado con la lucha”, porque eso había llevado a la hoguera a Juana de Arco?

“Lamento profundamente lo que pasó, pero sobre todo lo que lamento es que se hable de lo que se publicó sin hablar luego de lo que ella denunció –distingue Ottaviano-. Dijo con mucha claridad que repudiaba que en el espacio donde ella trabajaba no se presentara a paritarias, que tuviera una serie de descalificaciones con algunas personas que se comprometían… El pedido de disculpas que se ha hecho no es comparable con el daño que se hace cuando a través de un medio de comunicación se expresa una amenaza de ese porte. La verdad es que reconozco el compromiso de ella. Yo he trabajado en Canal 13, no trabajé con ella en particular pero me consta su compromiso, su valentía. Porque muchas de las personas que trabajamos allí ya no estamos trabajando porque renunciamos para poder profundizar las mismas luchas que teníamos internamente, por fuera. Porque llegó un punto en que no se podía avanzar más. Y ella sigue adelante, con un compromiso que realmente es muy valorable y creo que es muy importante poder conversar en los servicios de comunicación audiovisual, en los medios en general, sobre todo lo que ella ha expresado, además de repudiar lo que fue escrito en el diario Clarín”.

Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El periodismo, ¿es el mejor oficio del mundo, tal como dijo Gabriel García Márquez?

“A mí me encanta –dice entusiasta Ottaviano-, vivo en sintonía con el oficio en sí mismo y soy una apasionada de lo que he hecho en mi vida periodística y lo seguiré siendo. Creo que uno no deja de ser periodista nunca. Esta es una profesión maravillosa que un día te lleva a caminar los pasillos de la villa 31, al otro día te lleva a caminar por la alfombra roja para que los reyes de España te den una nota, pero el premio de esta profesión es el compromiso con la sociedad en la que estás, no tengo ninguna duda”.

“Yo creo que sí –contesta Lacunza-. Lo que me gusta mucho es que es uno de los pocos oficios que te permite vencer barreras y te permite llegar a muchas personas veneradas por la gente, protegidos por las corazas que imponen los sistemas de seguridad o los ejecutivos de un mega banco que lava dinero y que también tiene toda una estructura para ampararse y pauta publicitaria para repartir. Muchos de esos filtros los podés vencer y lo tenés al tipo ahí y le preguntás, mirándolo a los ojos, con datos, y te tienen que responder muchas veces, otras no, otras veces no lográs pasar esas barreras, pero a veces sí, y eso es algo que a mí me produce una enorme satisfacción. Concebido el periodismo como yo lo concibo, que es crítico -el resto me parece sumamente aburrido-. Para mí la única aproximación posible es crítica. En ese sentido me parece que es el mejor oficio del mundo”.

En el contexto de un taller de periodismo dictado en Buenos Aires en 2002, el periodista polaco Ryszard Kapuściński dijo: “Sin la ayuda, la participación, la opinión y el pensamiento de otros, no existimos. La condición fundamental de este oficio es el entendimiento con el otro: hacemos, y somos, aquello que los otros nos permiten. Ninguna sociedad moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la sociedad”. De igual modo Tomás Eloy Martínez publicó en 2005 en La Nación un Decálogo del Periodista que en el décimo y último punto reza: “Recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro”.

————————————————————————————————————————————

SiPreBA se movilizará junto a trabajadores de prensa agremiados de diferentes provincias del país, el 8 de Junio a las 14, desde el Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo. Allí realizarán un acto y le entregarán al Ministerio un documento en el que incluirán los reclamos a nivel nacional.

Abr 6, 2016 | inicio

Comenzaron a llegar a las 17 hs. Algunos intelectuales, otros pertenecientes a agrupaciones políticas y muchos otros autoconvocados se reunieron el martes 5 en las puertas de la sede del canal TeleSur, en la calle Esmeralda 909, bajo la consigna “Un abrazo a TeleSur”, para manifestar su apoyo al multimedio, como luz y voz comprometida desde Latinoamérica, que transmite para la región y el mundo; y en repudio a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno.

“El apagón informativo se viene con todo y TeleSur molesta a este gobierno. Quieren que lo que está pasando acá, pase en toda la región latinoamericana”, dijo Zaida Chmaruk, ex productora general del canal, quien recibió el telegrama de despido a mediados de marzo pasado, inaugurando el micrófono abierto. Luego invitó a distintas personalidades para que dieran su visión sobre la situación actual del canal.

El domingo 27 de marzo, Hernán Lombardi, titular de Medios y Contenidos Públicos, había anunciado la decisión del Estado argentino de desvincularse de la participación en TeleSur, durante el programa La Cornisa transmitido por América TV. La justificación que el funcionario dio fue: “No teníamos ninguna injerencia en la programación y estamos en un riesgo económico serio. Además estamos con la cuestión de austeridad y pluralismo en los medios públicos”. Estas declaraciones fueron confirmadas luego para el diario La Nación, por el mismo Lombardi y Jorge Grecco, secretario de Comunicación Pública, en el artículo “El Estado Argentino se va de la cadena Telesur”. Al día siguiente, TeleSur en su sitio web publicó una respuesta al anuncio de la salida argentina de la cadena declarando: “Es una apuesta a la censura en nombre de la pluralidad que pregonan”.

El domingo 27 de marzo, Hernán Lombardi, titular de Medios y Contenidos Públicos, anunció la decisión del Estado argentino de desvincularse de la participación en TeleSur.

La ex productora general del canal, en diálogo con ANCCOM, analizó las justificaciones de “austeridad” y “pluralidad” que dio Lombardi para explicar esta retirada de Argentina del canal: “Hablan de gasto cuando les conviene. En primer lugar, lo que representa el aporte del país a TeleSur no es significativo, y no se lo puede considerar gasto porque el gran porcentaje son sueldos de los trabajadores. Además tenemos que tener en cuenta que el mayor gasto del gobierno del PRO fue la propaganda. Y el justificativo de pluralidad, es otra falacia. Es muy contradictorio hablar de pluralidad y cerrar un canal. No hay nada más plural que dejar que un canal opositor esté en el aire”.

Chmaruk, considera que la verdadera explicación es la decisión política de limitar las voces disidentes: “TeleSur tiene una línea editorial muy concreta y nació con el propósito de contrarrestar la hegemonía informativa que tienen los grandes grupos de medios en el continente, como Clarín en nuestro país y O Globo en Brasil, que están alineados a la política estadounidense. TeleSur molesta y por eso desde el gobierno quieren deshacerse de su transmisión”.

El analista político, filósofo, comunicador y colaborador en TeleSur, Fernando Buen Abad, acerca del retiro de la participación del país en el canal, dijo a ANCCOM: “Es una decisión de un gobierno que ha dado la espalda decididamente a un proyecto que tiene largos años gestándose en la historia de América Latina. Traicionar eso, incluso calumniando al medio, constituye un retroceso enorme en la libertad de expresión de los pueblos, y una agresión de los derechos de los argentinos a informarse”.

“El apagón informativo se viene con todo y TeleSur molesta a este gobierno. Quieren que lo que está pasando acá, pase en toda la región latinoamericana”, dijo Zaida Chmaruk, ex productora general del canal.

El 4 de marzo, la señal de Telesur fue retirada del paquete básico de Cablevisión, y el 1 de abril salió de Telecentro, que lo reemplazó por CNN en español. Al respecto Chmaruk declaró: “Al haber anulado artículos de La Ley de Medios, ahora ya no existe ningún respaldo para que el canal esté en la grilla de los teleoperadores. Actualmente cada cableoperador define los canales que contiene y por eso Cablevisión y Telecentro nos sacaron del paquete estándar. En paralelo, se anuncia que CNN va a abrir una corresponsalía en Argentina. Claramente significa un realineamiento en todas las políticas que se están haciendo, y que el gobierno actual está volviendo con las relaciones carnales con los Estados Unidos. Para eso necesita romper todos los lazos de integración que se habían creado en América Latina. Y TeleSur es parte de eso”.

Para la periodista, escritora e investigadora Stella Calloni, el retiro de esta señal de los paquetes básicos de los teleoperadores y de la Televisión Digital Abierta (TDA) “trae consecuencias muy grandes para el pueblo. Sacar a TeleSur es un acto más de censura que se está ejerciendo sobre nuestros pueblos, nuestros medios y nuestros periodistas. Es una persecución ideológica. Se está gobernando con decretos, decidiendo y pasando por encima de los acuerdos. Es una ofensa más y un camino a la recolonización Argentina, donde nos quieren quitar hasta nuestro derecho a ver y a expresarnos, nuestra libertad de expresión verdadera, la de los pueblos y no la de las empresas”. En esta misma línea de análisis el politólogo Atilio Borón denunció que el Gobierno de Mauricio Macri pretende implantar una «dictadura comunicacional» y consideró que «TeleSur es una voz crítica, es la voz de los débiles, da una información que incomoda a los grandes consorcios de información e intereses».

Con la decisión del gobierno, Argentina se convierte en el primer socio fundador en salir de TeleSur.

En relación al futuro del funcionamiento del medio, Abad expresó: “TeleSur va a seguir transmitiendo a todo el mundo. Se verá en Argentina a través de algunas cableras del sistema de alta definición, que por cierto es más caro, y podrá verse por Internet. Haremos lo imposible por abrir algunos frentes que puedan compartir la señal, para seguir mirando el canal, y haciendo presencia y testimonio, ya que TeleSur no es un canal de televisión de noticias más, sino que es una herramienta de conocimiento histórico para nuestros pueblos.” En este sentido, Chmaruk dijo: “TeleSur se está haciendo cargo de la corresponsalía en Argentina para que el canal siga funcionando, brindando insumos para que los trabajadores sigan produciendo contenido. El equipo profesional está haciendo un trabajo excepcional, trabajando el doble para que la señal se siga transmitiendo.”

Argentina se convierte en el primer socio fundador en salir de TeleSur. Esto se da en un contexto en el que desde diciembre, el oficialismo ordenó levantar la programación de Senado TV, hubo interrupciones en la emisión de programas opositores al gobierno, vaciamiento de empresas periodísticas, mientras Clarín completó la compra de Nextel y la empresa Turner está gestionando la compra de Telefe y el lanzamiento de la CNN Argentina para ser subida a la grilla de canales de TDA.

Actualizado el 06/04/2015

Mar 9, 2016 | destacadas

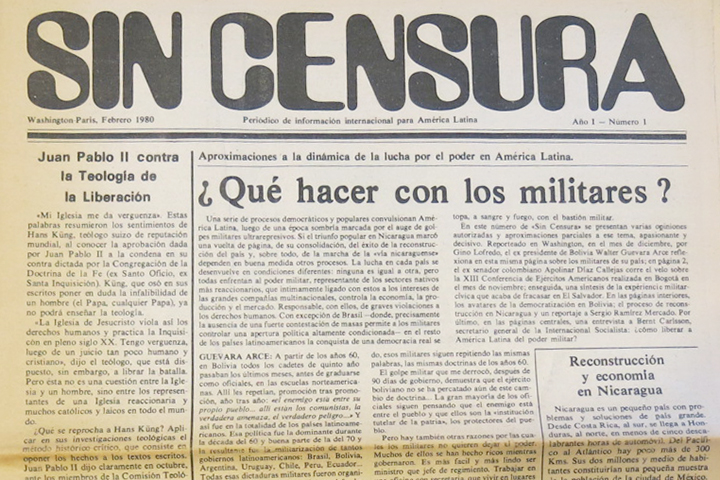

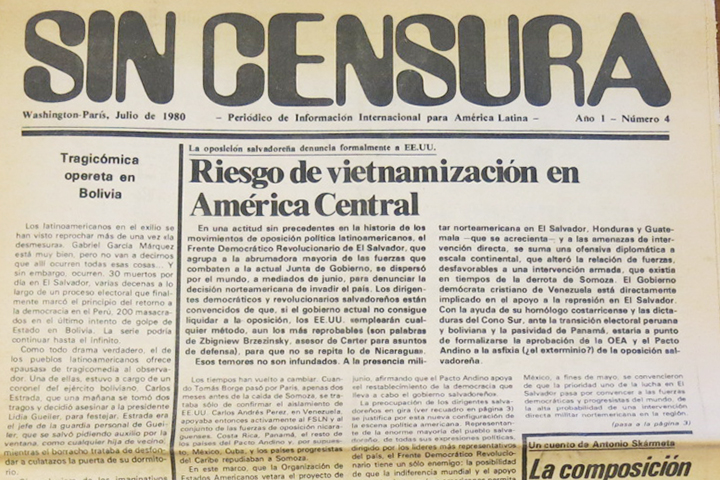

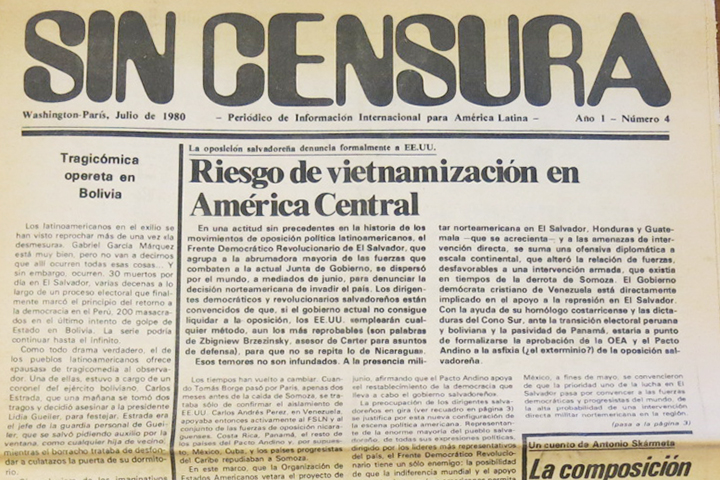

“¿Y si le ponemos Sin Censura?” La idea se le ocurrió a Julio Cortázar. A fines de 1979 en París, el grupo que componía junto a Carlos Gabetta, Oscar Chino Martínez Zemborain, Hipólito Solari Yrigoyen, Gino Lofredo y Osvaldo Soriano buscaba nombre para un periódico que se proponía denunciar internacionalmente los crímenes que se estaban cometiendo en las dictaduras de América Latina y romper el bloqueo informativo. El sábado pasado, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se proyectó S. C. Recortes de prensa, un documental que reconstruye la historia de esta publicación clave, llevada adelante por este grupo marcado por el desarraigo y el compromiso militante de contar la verdad e informar lo que se pretendía callar. Dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain (hijo de El Chino), el filme cuenta con testimonios inéditos y materiales de archivos diversos y se propone, a partir de la reconstrucción de Sin Censura, reflexionar sobre el rol de los periodistas y de los medios de comunicación en aquella época.

S. C. Recortes de prensa es un documental que reconstruye la historia de esta publicación clave y está dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain.

La omisión como regla

Inaugurada la dictadura argentina con el golpe de Estado de 1976, la intervención de las Fuerzas Armadas sobre los medios de comunicación fue inmediata y absoluta. Sabían muy bien el poder de la palabra: había que manipular la información y censurar las voces disidentes. Había que reprimir los cuerpos, lo que decían y lo que pensaban.

Algunos medios fueron expropiados y controlados por los propios dictadores –como La Opinión, hasta su cierre definitivo-, otros mantuvieron cierta independencia periodística –es el caso de The Buenos Aires Herald– y otros establecieron alianzas estratégicas con el gobierno militar jugando un papel decisivo –y sobreactuado- como legitimadores de la dictadura y justificadores de la represión, como el caso de La Nación, Clarín y La Razón.

Con tan altos niveles de censura, de persecución ideológica y de represión, la omisión fue la regla de los medios de comunicación. Había que callarse la boca. Muchos periodistas eligieron el silencio, pero también hubo quienes se opusieron entre líneas escribiendo lo que se podía. Centenares de periodistas fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Y los que querían evitar ese destino, se vieron forzados a exiliarse.

En ese contexto de exilio coincidió el grupo fundador de Sin Censura. Con el aporte de mil quinientos dólares cada uno para financiar las publicaciones y su distribución –lo que implicaba un gran esfuerzo para quienes se encontraban entre la imposibilidad de conseguir trabajo y la sobrevivencia- los seis conformaron el Consejo Directivo del periódico, que contó con la colaboración y las voluntades de Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex presidente chileno, entre otros.

El nombre que se le ocurrió a Cortázar iba contra un principio periodístico: nunca un título debía ser negativo. Pero en una región dominada por la censura y la autocensura, en un contexto latinoamericano de manipulación informativa y de libertad de expresión cercenada, Sin Censura obedecía al objetivo y a la razón de ser del diario. Sin Censura transfiguró así el exilio en un valor de combate. El diario aglutinaba diversas ideologías: militantes del PRT, radicales, intelectuales; pero todos compartían el compromiso y la pasión por una forma de hacer periodismo, un periodismo a favor de la verdad y combativo contra la dictadura, contra la represión, contra la muerte.

El trabajo era artesanal: se reunían en una casa con sus hojas de papel escritas y tipiaban los textos en la máquina con el formato de diario, pegaban tira por tira hasta completar una película, que se imprimía y finalmente se enviaba el diario por correo postal desde Francia a Washington, punto desde el cual se repartían alrededor de tres mil ejemplares a la Argentina, mil a Chile, mil a Uruguay y quinientos a Paraguay.

Como las denuncias de violaciones a los derechos humanos que llegaban del exterior eran inmediatamente traducidas por el gobierno militar como parte de una “campaña antiargentina” que según ese razonamiento lo único que buscaba era “desprestigiar al país”, la distribución de Sin Censura tenía que ser estratégica. Si la correspondencia venía directamente de Francia, España o México, iba a ser sospechosa: la mayoría de los exiliados latinoamericanos se refugiaban en esos países. ¿Pero quién desconfiaría de Estados Unidos? Así ingresaba el diario de manera clandestina a los países de la región latinoamericana para informar sobre lo que no se decía en la prensa argentina. El Número 0 aparece fechado en noviembre de 1979. En total fueron 6 publicaciones.

El nombre que se le ocurrió a Cortázar iba contra un principio periodístico: nunca un título debía ser negativo.

El documental

La idea del proyecto germinó en íntima relación con la historia personal de uno de sus directores: mientras hurgaba en el escritorio de su padre, Nicolás Martínez Zemborain descubrió junto a su hermano menor varios números de Sin Censura. A partir de allí, iniciaron con Oriana Castro la investigación y escribieron el guión.

A casi 40 años del golpe de Estado, el documental se proyectó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos del Conti e inauguró el ciclo “A 40 años”. La proyección contó con la presencia de los directores y con los periodistas y protagonistas de la historia Oscar “Chino” Martínez Zemborain y Fernando Ferreira. “Nos parecía que el documental era un buen disparador: la película nos lleva todo el tiempo al presente por más que estemos hablando de algo que pasó hace 40 años”, sostuvo Oriana Castro durante el debate que surgió luego de la proyección. “En contextos tan atroces como fue el terrorismo de Estado, el trabajo de la prensa fue más abyecto y por lo tanto más evidente: ¿Cómo podían escribir que la ESMA era un centro de recuperación? Pero hoy los medios concentrados siguen cumpliendo el mismo rol: vuelve el cambio de palabras para tapar otras cosas”.

Oscar “Chino” Martínez Zemborain, recordó lo dificultoso que fue mantenerse en el exilio: “Toda nuestra tarea era desde allí denunciar el horror que se vivía acá. Había que juntar la guita para eso, en mi caso fue mi mujer la que aportó el dinero de su indemnización por su nivel de compromiso”. El periodista enfatizó que lo importante de la película es que da cuenta de que hay un hilo conductor hacia nuestra actualidad: la asociación ilícita de Papel Prensa. “Hoy están tratando de que no haya ninguna voz disidente que opine de distinta manera respecto de lo que sucede en Argentina”, opinó Martínez Zemborain condenando los despidos a periodistas. “Depende de nosotros que la impunidad se instale”, aseguró.

Fernando Ferreira habló sobre la vivencia de los que se quedaron en el país con una voz llena de emoción: “El exilio interno es el más doloroso y el más duro –dijo-. Porque los compañeros que se fueron podían gritar en las calles y no ser detenidos, nosotros ni eso podíamos hacer”. Ferreira aprovechaba las notas que escribía sobre crítica de cine en El Heraldo para hablar contra la dictadura y la represión porque sabía que esas notas iban a todos los festivales del mundo. “Hay una historia en la Argentina que aún no ha reivindicado lo heroico que significó el exilio interno de toda esa gente que tuvo que soportar estoicamente la dictadura más sangrienta, más fascista y psicópata que tuvo este país –expresó-. Que peleó con lo que pudo, muerta de hambre, desocupada, exiliada interna, y siguió peleando y no se quebró. Y no estoy hablando de un quiebre afectivo, ni de llanto, ni de la inmensa tristeza que significó vivir lo que vivimos. Estoy hablando de pasarse al enemigo, de la traición.”

Para Ferreira, los medios durante la dictadura jugaron un rol espantoso. Sin embargo, para el periodista –que actualmente trabaja en Télam y comenta que ahora la orden es decir Holdouts y ya no Fondos Buitres- “la pelea hoy sigue y va a ser cada vez más dura porque este gobierno tiene el apoyo de todo el imperialismo” y relacionó en este sentido el triunfo de Mauricio Macri en las urnas con la pérdida de la lucha por la hegemonía cultural. “Estas películas son fundamentales porque es la posibilidad de que nuestros jóvenes entiendan que es un pueblo en permanente cambio –subrayó-. La lucha en un país como el nuestro empieza todos los días”.

En el mismo sentido Martínez Zemborain se refirió al contexto actual de concentración mediática y proyectó con certeza: “Va a haber una necesidad imperiosa de tener muchos Sin Censura para poder tener la información imprescindible que necesitamos los ciudadanos de a pie”.

El documental de Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain se resignifica por su correlato con el presente en la medida que pone en escena la compleja relación entre el poder político y los grupos económicos-mediáticos. En esa urdimbre, Sin Censura demostró que un periodismo contrahegemónico del statu quo y de compromiso militante con la verdad es posible hasta en el peor de los contextos.

El documental participó de varios festivales a nivel nacional e internacional, como el 29 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el 39 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el XV Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia, en el que ganó el premio a la mejor película. Obtuvo, además, dos menciones especiales del jurado en el 1er Festival Internacional de Cine Mendoza Proyecta y en el 4to Festival Internacional de Cine de Gualeguaychú, entre otros.

Con S.C. Recortes de prensa el Centro Cultural Haroldo Conti inició un ciclo de miradas sobre la dictadura y la represión. En sábados sucesivos se proyectará Prohibido, de Andrés Di Tella; Hay unos tipos abajo, de Emilio Alfaro y Rafael Filipelli; y una serie de cortos sobre la dictadura de Stroessner en Paraguay.

Con S.C. Recortes de prensa el Centro Cultural Haroldo Conti inició un ciclo de miradas sobre la dictadura y la represión.

Feb 1, 2016 | inicio

“Resistir es seguir conectado con la vida”, asegura Horacio, de pelo blanco y anteojos. Se encuentra en Parque Centenario, en el Festival en apoyo a los empleados del Grupo Veintitrés (G23), realizado por los delegados y representantes de los trabajadores junto con el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Desde la organización, aseguran que son veinte mil las personas reunidas en el predio.

Unidos y organizados

La gente comienza a acercarse a las 14 del domingo. Con treinta grados de térmica, llegan madres con sus bebés en brazos, señoras en sillas de ruedas, personas de todas las edades con sus reposeras y termos para tomar mate, parejas de enamorados y enamoradas. Hacia las 19 resulta difícil transitar por el parque sin pedir permiso para pasar. La presencia de SiPreBa se hace notar: todos los trabajadores del G23 llevan puestas pecheras con el logo del gremio, que también está impreso en telas que cuelgan del escenario. Alrededor del parque flamean decenas de banderas de distintas agrupaciones políticas de izquierda, peronistas y kirchneristas, como también otras como la de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, los trabajadores de Télam y despedidos del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de La Nación.

Además de concientizar sobre el cese de pago de sueldos en la empresa de Sergio Szpolski y Matias Garfunkel, ahora en manos del grupo empresario correntino M de Luxe, el Festival tiene el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados. En el buffet organizado por los trabajadores, los productos tienen dos tipos de precios: uno oficial y otro solidario, para contribuir con la causa. Una segunda carpa anexa al puesto de comidas lleva escrita en aerosol la palabra “donaciones”, a la que gente de todas las edades se acerca con bolsas de supermercado llenas de alimentos no perecederos que son rotulados y guardados en cajas por mismos trabajadores.

El Festival tenía el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados.

El domingo también se trabaja

Malva Marani, una de las redactoras de Tiempo Argentino en la sección Sociedad, camina por el parque como muchos de sus compañeros llevando una urna verde en sus manos con un cartel que dice “Fondo de Lucha, #NoAlVaciamientodelG23?. Cuenta que desde que la empresa fue adquirida por sus nuevos dueños, ya incumplieron cinco veces la promesa de pagarles los sueldos de diciembre y el aguinaldo. La última noticia que recibió es que este martes abonarían los sueldos, mientras tanto sigue a la espera.

A las cuatro de la tarde se lo ve llegar a Ignacio Montoya Carlotto, a pie, por una de las entradas del parque. A último momento se anuncia su presencia junto a la de otros músicos y bandas que ya estaban confirmados como Las Manos de Filippi, Acorazado Potemkin, Liliana Herrero, Chango Spasiuk, Flopa y Bersuit Vergarabat. Los que no llevaron gorra al festival se ven obligados a improvisar una visera con las manos para ver a los intérpretes a medida que cae el sol por detrás del escenario. Liliana Herrero enuncia una propuesta antes de comenzar a tocar: “Hay que hacer nuevas músicas, nuevas poesías y nuevas palabras para que podamos pensar lo que nos está pasando hoy en día”.

Todas las voces

En los intervalos entre cada número musical se oyen mensajes grabados por distintas personas del mundo artístico y cultural en apoyo al festival, y a la vez otros colegas se hacen presentes por medio de saludos que son leídos por los delegados. Uno de ellos es un mensaje de solidaridad de parte de los trabajadores de Clarín, La Nación, Telefé y TN. Ante los silbidos de algunos asistentes, llega la aclaración desde el micrófono: “Todos somos trabajadores”.

También se sube al escenario Horacio Gonzalez, ex-director de la Biblioteca Nacional. Llama a una “reflexión acerca de las pautas publicitarias a quienes tuvimos conexión con el gobierno anterior”, y agrega que “este conflicto salarial tiene adosadas varias capas de un conflicto nacional profundísimo que involucra tanto al gobierno anterior como a este gobierno”. Por último, advierte que “sobre las espaldas de los trabajadores de este grupo periodístico que ha quebrado voluntariamente, se deposita una gran voluntad social y política”.

Como representante de Madres de de Playa de Mayo se presenta Taty Almeida, quién recuerda que “sin trabajo, hay hambre”. “Mejor ejemplo de lucha que las madres no existe”, murmura uno de los asistentes al evento. Se llama Marcelo y es el delegado de la dirección de música del Anfiteatro del Parque Centenario. Comenta orgulloso acerca de la solidaridad entre compañeros: “Los trabajadores ofrecimos nuestra ayuda para armar el escenario y también colaboramos poniendo a disposición los equipos para la organización del Festival”.

Contra el apagón informativo

En el festival solidario también están presentes representantes de medios alternativos. Entre ellos, Ezequiel, de La Izquierda Diario, explica que es difícil para los partidos minoritarios comunicarse con sus votantes, ya que sus luchas no se ven fielmente representadas por ningún medio grande. Por eso, además de tratar de armar sus propios medios de comunicación, considera que es imprescindible que no se abandone la calle y el contacto con las personas. En este sentido, el Chino, que está a cargo del puesto de la revista La Negra del Sur, advierte que es importante el contacto físico además del mediático y está seguro que, organización mediante, la capacidad de los distintos grupos sociales de representarse a sí mismos puede vencer al poder de los medios hegemónicos.

Susana y Héctor Preci están sentados hace horas a la sombra en reposeras con su perrita. Ellos vivieron el primer gobierno de Perón, y aseguran que recobraron la sensación de felicidad que recuerdan de aquellas épocas con la aparición del kirchnerismo. En cambio, el estado de cosas actual los encuentra en un estado de pesadumbre. “Igualmente yo sigo levantándome todos los días 45 minutos antes para comprarme Página/12 y poder seguir informado sobre lo que está pasando”, afirma Héctor y como consejo a la juventud asegura que hay que seguir luchando. Marcela Barrionuevo, que se encuentra en la plaza junto a su hija y a su nieta recién nacida, dice estar lista “para la revolución si hace falta”. Ella elige informarse por medios alternativos en Internet.

Dos vecinas de Caballito de cincuenta años toman mate, sonrientes, sentadas sobre el césped. Aseguran que parte de su conciencia sobre la manipulación de los medios sobre las personas tiene que ver con la influencia de sus hijos. Una de ellas se queja: “No hay más 678, no hay más Victor Hugo, ya no queda ningún medio que nos represente, ¡y los que opinan como ellos siguen todos funcionando! Yo me entero de lo que pasa gracias a las redes sociales”.

En distintas ubicaciones del Parque también se hacen presente otras agrupaciones, como la revista Enfoque Rojo, de divulgación de fotografías militantes que muchas veces no tienen lugar en los medios comerciales. También tiene su puesto la CORREPI, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, acercando su informe antirrepresivo 2015. En él se puede acceder a información acerca de casos de violencia institucional que tienen escasa o nula difusión.

Otro invitado sorpresa

A las ocho de la noche sigue llegando gente al Parque. En la entrada sobre Leopoldo Marechal se mezclan la tradicional feria del fin de semana con los trabajadores que llevan las urnas verdes para recaudar fondos, mesitas para afiliarse a distintos partidos políticos, puestos donde se venden DVDs de documentales de temáticas sociales y remeras con la consigna «Clarín Miente». De fondo suena «Los métodos piqueteros» cantado en vivo por Las Manos de Filippi.

Minutos después, antes del cierre del Festival en manos de Bersuit Vergarabat, aparece sorpresivamente Victor Hugo Morales en el escenario y realiza un breve discurso: “Estamos resistiendo, dando la cara, abrazándonos, en la plaza, democráticamente, respetando lo que siempre hemos dicho: hay que bancarse la democracia aunque nos duela”.

Ene 5, 2016 | Entrevistas

Siguiendo el sueño bolivariano de integración regional y emulando el ideal que tenía el diario Correo del Orinoco (creado en Venezuela en la época independentista para contrarrestar la influencia de la información imperialista) nace el 24 de julio del 2005 la Televisión del Sur (Telesur). Lleva el objetivo de mostrar una mirada latinoamericana invisibilizada por los medios de comunicación hegemónicos. Bajo el lema “Nuestro norte es el Sur”, el canal interestatal financiado por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua vino a dar respuesta al hecho de que todo un continente consumía una visión de su propia realidad producida por países extranjeros. “Tenemos que lograr vernos con nuestros propios ojos” recalca durante toda la nota el periodista uruguayo Aram Aharonian, fundador y primer director de Telesur, quien recibió a ANCCOM para hablar de estos diez años del canal y del rol de los medios de comunicación en América Latina.

¿A qué se debió la creación de Telesur y cuál era el objetivo fundacional de este proyecto comunicacional?

El proyecto era algo que estaba en la cabeza de muchos comunicadores y trabajadores de la cultura. Durante años habíamos tenido muchas experiencias de tratar de integrarnos comunicacionalmente, casi todas frustradas y muy limitadas y que generalmente terminaban cuando cambiaba el ministro de cada gobierno. Siempre había que empezar todo de nuevo. Esto viene junto a un renacer de una necesidad política de integración de nuestra región en una época donde el ALCA estaba en todo su esplendor. Anteriormente hubo una ocasión, en el 2001, de un encuentro de la Federación Latinoamericana de Periodistas en La Habana, donde nos juntamos 450 comunicadores de América Latina y el Caribe. Ese fue un espacio de discusión y de oír algunas cosas. Recuerdo una provocación de Fidel Castro en una madrugada donde estábamos todos casi dormidos, y que se le dio por decir que en ese lugar se estaba hablado mucho de comunicación pero nadie había dicho nada de proponer una CNN Latinoamericana. En ese momento nos despertamos y nos matamos de risa de lo que se le había ocurrido. Pero como uno conoce que él en esas cosas no da puntada sin hilo, estuvimos conversando qué era eso de la televisión latinoamericana y cómo realmente se podía ir por el camino de lo más difícil. Porque siempre se había tratado de hacer la integración por el lado de una agencia de noticias estatal o por radios, pero nunca por el lado de la televisión ya que era algo impensable, sobre todo porque en nuestro imaginario colectivo hacer televisión significaba tener una gran empresa. En ese momento veníamos de una época en la que todavía no salíamos de lo que había dejado el periodo neoliberal. En donde incluso el espacio público había sido privatizado o minimizado y donde las televisoras nacionales no existían o eran depósito de fierros viejos o directamente habían sido privatizadas. El panorama era para salir corriendo. En ese marco empezamos a trabajar con la idea de cómo hacer una televisión latinoamericana, que tenia que ver no sólo con la puesta en marcha de una televisora, sino también saber a quien iba a ir dirigido el mensaje, cómo se conformaba una programación y qué idea conceptual es la que queríamos.

Era necesario tener un canal que difundiera la realidad de la región y que disputara el sentido de los medios hegemónicos.

Lo primero es tener en consideración que en América Latina siempre nos habíamos visto con ojos extranjeros. Nos mirábamos al espejo y no nos reconocíamos. Todavía hoy prendemos la televisión y nos dicen que somos altos, rubios y de ojos celestes. Si, somos altos, rubios y de ojos celestes pero también somos indios, negros, mestizos, mulatos, zambos y toda la diversidad cultural y étnica que hace doscientos años no sale en los medios hegemónicos de comunicación. Entonces había una necesidad de democratizar la palabra y la imagen, de vernos con nuestros propios ojos, de tener una agenda informativa y política propia que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, nuestros intereses y nuestro futuro. Incluso con nuestros anhelos. Había una necesidad de tener nuevos formatos, de saber dónde quedaba América latina y quiénes éramos los latinoamericanos. El problema mayor es que el colonialismo político era también el colonialismo cultural que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Nos cuesta mucho, a diez años de tener a Telesur en pantalla, liberarnos del colonialismo cultural. Seguimos copiando formatos, modelos, agendas o reaccionando ante la agenda del enemigo. No podemos imponer una agenda propia. Seguimos sin darle voz e imagen a los movimientos sociales y a las grandes mayorías. Seguimos intermediando la información. Democratizar es que el indio, que el campesino, que el negro, que todos los que forman ese crisol étnico y cultural que es América Latina tengan la posibilidad de expresar, dar sus opiniones y participar en el debate de las ideas.

Muchas veces se considera lo alternativo como algo marginal. ¿Telesur derribó ese mito?

Es que nos metieron en la cabeza que lo alternativo significaba marginal. Nunca pensamos qué es lo que significaba alternativo y ese es uno de los grandes triunfos de Telesur. Alternativo significa ser alternativo a un mensaje hegemónico, que significa tener formas diferentes, modelos diferentes y agendas diferentes. Durante diez años la información de América Latina en televisión la llevaba CNN en español. Nosotros nos enterábamos de lo que pasaba en nuestros países por CNN, que además lo repetían los canales líderes de cada país. Jamás había aparecido un negro, salvo que los criminalizaran. Desde el momento que salió Telesur se le presentó un serio problema a CNN en español. Por ejemplo, cuando asume Evo Morales, CNN que lo calificaba de animal, analfabeto y demás, tuvo que transmitir por primera vez en su vida no sólo la asunción sino también la ceremonia indígena de Evo que se realiza el día anterior a la toma del mando oficial. La alternatividad hacia que si no lo daba CNN igual lo iba a dar Telesur. Lo mismo ocurrió años después con el golpe en Honduras, al que querían invisibilizar pero no lo pudieron hacer porque Telesur lo estaba emitiendo. Incluso CNN tuvo que tomar las imágenes de Telesur y después le puso el libreto que quiso. Al tener una alternatividad estas democratizando y estás dando un debate. Se terminó la impunidad y la invisibilización. Es así que en CNN empezó a aparecer el indio, el negro y el campesino. Por eso es necesario, para poder hacer una nueva comunicación, romper una cantidad de paradigmas liberales que están metidos en nuestra academia y en nuestras cabezas. El otro verso que hay que romper definitivamente es el de la objetividad. Todo medio de comunicación tiene una línea editorial. Sea estatal, público o comercial, el medio tiene una línea editorial. La elección de sus temas, sus enfoques y sus fuentes va a tener que ver con esa línea editorial. Lo que es inmoral es que te trasvistas o te disfraces de objetivo para imponer tus intereses. No existe la objetividad, la imparcialidad ni la neutralidad en un medio de comunicación.

¿Tuvo algún tipo de presión para que no se lanzara el canal? ¿Cuál fue la repercusión internacional de Telesur?

Nosotros hicimos un excelente trabajo de promoción de Telesur antes de que saliera. Se promovió en todo el continente y en Estados Unidos también, para las comunidades hispanas. La sorpresa fue que antes de salir ya hubo una decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos decretando que Telesur era un canal antiestadounidense y que debía estar prohibido en su territorio. Presiones hubo por todos lados y por otro lado estaba la repercusión de compañeros diciéndonos que estábamos todos locos. Por suerte estamos locos. Porque es entender un poco lo que decía Eduardo Galeano sobre qué es la utopía: algo que está allá lejos y que nos sirve para que sigamos caminando. Telesur es esto, demostramos que se podía.

Hace poco publicó un libro, La internacional del Terror Mediático, en el que habla de dictadura de los medios. ¿Cuál es hoy en día el rol de las empresas de comunicación hegemónicas en la región?

Hoy el enemigo no necesita fuerzas armadas para imponer un modelo político, económico y social; sino que le basta con el control de los medios de comunicación social. Hoy la guerra es simbólica, cultural. Antes te bombardeaban una plaza, un barrio, te llevaban preso o te aniquilaban. Hoy no necesitan hacer eso, te están bombardeando permanentemente las 24 horas del día en el dormitorio de tu casa con información, con publicidad y con series de televisión que dicen exactamente lo mismo y que te van creando un imaginario colectivo. Entramos en una guerra simbólica. Nosotros tenemos los mismos ideales de democratización que teníamos hace cuarenta años. Lo que pasa es que si en aquel entonces luchábamos con metralletas, hoy esas armas no sirven. Estamos en un campo de batalla diferente, con la necesidad de aprender las nuevas armas que hoy son las cámaras, los micrófonos, Internet y las redes sociales. La lucha sigue siendo la misma, es la lucha por la democracia. Y mientras no podamos democratizar la comunicación no podemos democratizar nuestras sociedades y nuestros estados.

¿Qué balance hace de esta década?

Telesur es uno de los hechos más revolucionarios que se dio en América Latina en este milenio. Telesur es una revolución. Demostramos que sí se puede hacer algo desde nuestros Estados. Que sí se puede hablar en plural y que podemos dejar de hablar en singular. Hay cosas que capaz no se lograron, porque quizás quisimos abarcar demasiado. Lo cierto es que nosotros parimos una televisora de cero: tuvimos que conseguir equipamiento, hubo que hacer capacitación de periodistas y de camarógrafos. Además estábamos entrando recién a la era digital y los precios se fueron hacia abajo, lo que nos permitió que fuera posible el proyecto. Todo eso sumado a que tuvimos que salir a vender el producto. Lo importante hoy es recordar que es posible.

En un camino parecido al de Telesur, durante estos años se sancionaron en varios países de Latinoamérica distintas normas legislativas antimonopólicas en materia de comunicación. ¿Qué piensa de estas leyes?

Las leyes son marcos legales que te permiten hacer lo que antes te negaban. Y les impide a otros hacer las cosas que hacían. Pero la ley por sí sola no hace nada. Si nosotros no generamos contenidos estamos condenados a pasar El Chavo del Ocho por el resto de nuestras vidas. Entonces, tan importante como tener nuevas radios y emisoras es tener contenidos nuevos. Se ha creído que democratizar significa tener más frecuencias para todo el mundo. Pero de nada sirve tener cien nuevas radios, mil nuevos canales de televisión si no tenemos contenidos nuevos y si, además, nos vamos a dedicar a seguir la agenda informativa y política de los grupos hegemónicos. Solamente nos ocupamos de decir “Clarin miente” pero no nos ocupamos de nuestra gente. Somos reactivos y no proactivos. Hay que aprender a ser proactivos: en tener nuestra propia agenda y en insistir con nuestros temas, nuestra gente, nuestra idiosincrasia y nuestra memoria. Y nuestra memoria es no sólo hablar de los desaparecidos durante la dictadura, sino que es saber que hubo desaparecidos porque lucharon por una causa y que esa causa sigue viva todavía y que la lucha sigue. Un país necesita recuperar su memoria, saber de dónde viene y cuáles son nuestras raíces para saber hacia dónde vamos. Un pueblo que no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde puede ir. Si no, el destino siempre lo van a imponer desde afuera. El tema de la democratización de los medios de comunicación social va mucho más allá de los medios. Va a la esencia de la democracia. Un medio de comunicación es un medio de participación social, de participación popular, de participación protagónica de ese pueblo que tiene que cogobernar con los que elige. No puede ser que la democracia se limite a votar cada cuatro años. Por suerte en América Latina estamos inventando nuevas formas de democracia. Cada país a su estilo, pero en todos tiene que ver la inclusión social y la participación popular.