Oct 12, 2016 | inicio

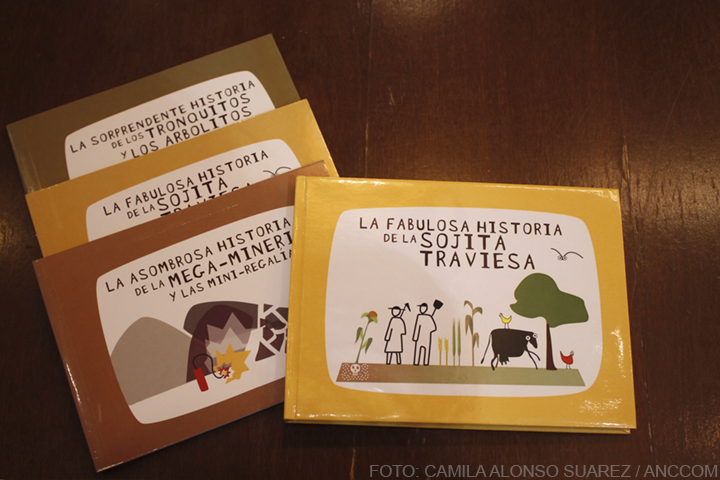

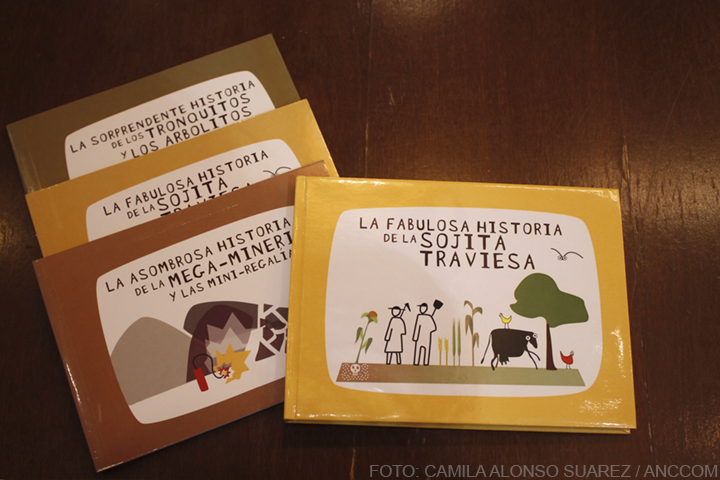

Pachamamita Libros nació como un proyecto independiente del docente de historia Martín Crespi, en respuesta a la escasa creación de cuentos para niños que abordaran la temática ambiental y reflejaran los problemas que derivan del mal uso de los recursos naturales en el país. Para ampliar el acceso, su creador decidió traducir los cuentos a idiomas de pueblos originarios de Latinoamérica tales como el quechua y el guaraní, al lenguaje de señas a través de una producción audiovisual en su blog y transcribirlos también al braille.

“Este material es parte de una muestra plástica con temática ambiental, que estoy preparando. Tenía la inquietud de hacer accesible el material para chicos no videntes e hipoacúsicos. Una vez que tuve el material y los derechos de autor para hacerlo, surgió la idea de traducirlos al guaraní, al quechua, entre otras lenguas de pueblos originarios”, dijo Martín Crespi.

“Kóva ha´e tembiasakue soha akãhatã rehegua ndoikoséirupi ichugui peteĩ milanesa vyrorei ha oiporavo peteĩ arapy akãvai ha mba´e tie´ӯgui henӯhéva”. (“Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa, y prefirió un mundo de aventuras, lleno de locuras y travesuras”, en guaraní). Así comienza La fabulosa historia de la sojita traviesa, uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros, en el que se reflexiona sobre las consecuencias del sistema extractivista en el modelo de producción sojero.

«La fabulosa historia de la sojita traviesa», uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros.

En referencia a este cuento, Martín Crespi explicó: “En este libro se desarrolla la manera en que el modelo productivo genera graves consecuencias en las poblaciones fumigadas. La fumigación causa estragos. Nosotros, en los centros urbanos, lo vemos en la alimentación. Es una problemática angustiante. En toda región hay conflictos ambientales y problemas sociales que derivan de ello, y está bueno que el chico que lo lea pueda darse una idea mínima de todo lo que involucra”.

La situación concreta a la que alude Crespi, es que desde hace 20 años en la Argentina está autorizada la producción y comercialización de la soja transgénica bajo el supuesto que que terminaría con el hambre en el mundo. Pero lejos de hacerlo, y gracias a las campañas llevadas a cabo por gobiernos y empresas, la agricultura se desarrolló sustituyendo cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento dependientes de productos químicos y fertilizantes.

Otro de los cuentos, La asombrosa historia de la Mega-Minería y las mini-regalías trata sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería a cielo abierto. Esta actividad devastadora realizada en montañas y ríos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, desde Jujuy hasta Santa Cruz, a lo largo de cinco mil kilómetros de cordillera, utiliza cantidades enormes de productos químicos tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente -aire, suelo, agua- afectando flora y fauna de la región.

“Yma chawachani… ¿Whawachani? Jatun horegos clamchanan alto oxcho monanta latina. Chay mntañas oxipi ckanman yacupi rumispi otckuspa expoytaspa ckay mercado minera impresapi.” (“Veo, veo… ¿Qué ves? Una cordillerita, muy cordillerana, con muchas montañitas latinoamericanas. Esas montañitas tienen minerales, agüita de deshielo y rocas con metales. Para sacarlos y exportarlos, el famoso mercado internacional sugirió la mega minería empresarial”, en quechua).

Para traducir este cuento al quechua, Martín Crespi pensó en Felicidad Aranibar quien nació en Cochabamba, Bolivia y vive en Argentina hace 15 años. “La forestación y la minería son temas interesantes, así que me animé. El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”, dijo Felicidad. Respecto de lo significó para ella este trabajo, recordó sus raíces y aseguró: “Yo vengo de una familia del campo, y el quechua nos representa. Mucha gente no lo reconoce como idioma, me interesa que se lo reconozca, que nuestros hijos lo aprendan”.

Martín también indicó la importancia de traducir el cuento a una lengua como el quechua:

“El quechua es una lengua ancestral, es el paso del tiempo en Latinoamérica. Es súper movilizante escuchar una lengua originaria. Hay dos cuestiones interesantes que nos motivaron: una es revalorizar el idioma y la otra es que al traducirlo, estamos preservándolo”.

«El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”.

Una tercera publicación que integra la colección, La sorprendente historia de los tronquitos y los arbolitos, se refiere a la deforestación y a la producción de pasta de celulosa que perjudican las regiones de Santiago del Estero y Salta entre otras provincias del país. Cabe recordar que, en el Congreso Forestal Mundial realizado en Sudáfrica en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dio a conocer un ranking donde la Argentina figura novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos.

En una de las versiones de este cuento, en guaraní, se lee: “Heta yvyraí máta aĩva´ ekue yma oñeñotyvaekue sa´i sa´i oje japo haguã mba´e hu´û ijavevopáva kuatiarã. Kuri´ y´ i ha cukalipto moyve oĩva´ ekue ka´aguy ijyvoty ryakuãmbáva ha peteĩ ára ñembo jarurõguáicha ohasa pya´e pya´e jeityha imbaretéva”. (“Había una vez muchos arbolitos que fueron plantados de a poquito, para hacer pasta celulosa súper esponjosa. Antes de los pinos y eucaliptos, había bosques con flores y aromas. Y como si todo fuera una broma, pasaron rapidito demoledoras topadoras”).

El responsable de esta traducción, Damián Arce, fue docente de Lengua del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante 30 años. Hoy, ya jubilado, se dedica a la enseñanza del guaraní. “Mi lengua materna es el guaraní, mis padres eran paraguayos, vinieron a Formosa en 1947 cuando finalizó la Guerra del Chaco. Se instalaron en el campo para poder trabajar, tuvieron una familia muy numerosa. Mis padres y tíos hablaron siempre en guaraní y yo vengo de esa raíz”, recordó el traductor.

Con respecto al tratamiento de los problemas ambientales en la escuela, Damián Arce afirmó: “Un docente lo puede llegar a tomar, pero creo que desde ahí no trasciende. Los temas hay que bajarlos desde lo institucional, para trabajarlos y que se genere compromiso de todos los involucrados. No solamente en una escuela. Tendría que expandirse y trabajarse desde el municipio, desde la provincia, desde la Nación. Pero hay intereses políticos que no ayudan, entonces nos encontramos con la contaminación, el desarrollo de la megaminería a cielo abierto y la expansión de los cultivos transgénicos. Hay muchas permisividades porque sólo se evalúa la parte económica inmediata: los efectos en la tierra no se tienen en cuenta”.

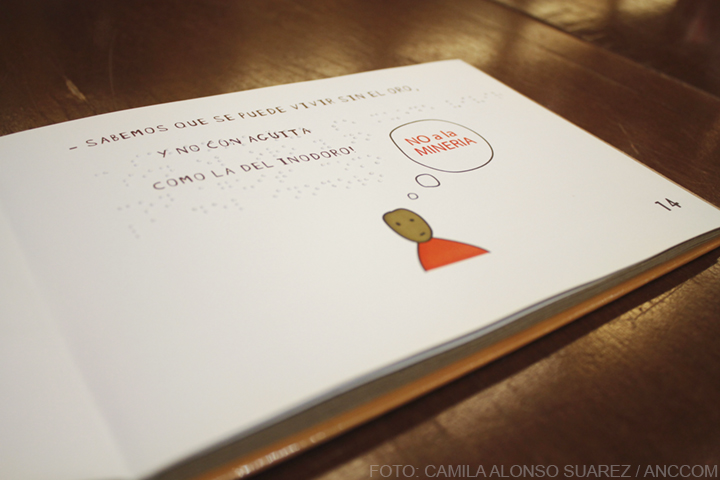

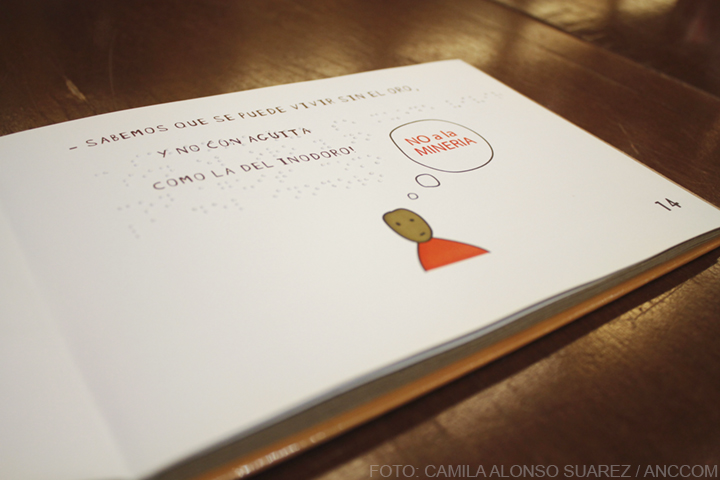

Para la transcripción al braille, Crespi pensó en Emanuel Ludueña, un joven no vidente de 23 años. “Lo que yo hice fue transcribir los cuentos para que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de leer el mismo cuento, sin tener que cambiar ninguna palabra”, comentó. “Últimamente, las personas no videntes utilizamos el celular y la computadora. Ya casi no leemos desde libros. El hecho de poder transcribir al braille estos cuentos, colabora para que la práctica no desaparezca. Uno puede involucrarse más con el braille e intentar armar lindos proyectos como este”, continuó el joven.

Los cuentos están acompañados por las traducciones, actividades didácticas y un glosario que los niños pueden consultar. En relación al lector, su creador afirmó: “El material está enfocado a una doble lectura, por un lado al público infantil, y por el otro al adulto que acompaña la lectura de los niños, ya sean los docentes o los mismos padres. Apuntamos a la lectura acompañada para una mejor comprensión. Igualmente hay algunos conceptos que están más explicados y desarrollados en el glosario y se juega a la vez con la rima y la gracia”.

Martín Crespi habló sobre los proyectos futuros de Pachamamita libros: “Para el año que viene tendré terminada una muestra plástica con temática ambiental y vamos a traducir al mapuche temas vinculados a la energía y el petróleo. No hay mucho material que se meta con temas puntuales y estructurales como estos, que afectan a mucha gente y a los recursos naturales. Por otro lado publicaremos un libro de alimentación que se llamará La historia de las perdices que comieron felices. El enfoque de esta próxima publicación se centrará en las consecuencias del consumo de los alimentos industrializados: antes la comida alimentaba, luego empezamos a comprar todo en supermercados, empezamos a ingerir alimentos con conservantes, colorantes y fertilizantes, por lo tanto esos alimentos ya no nos alimentan. Otro proyecto para el próximo año es trabajar a partir de los cuentos tradicionales, como Caperucita Roja, para atravesarlos con las distintas problemáticas: lo central es lo ambiental. Lo importante es tener un contenido y atravesarlo con distintas variables dentro de la comunicación, en el sentido de trabajar con las traducciones, la accesibilidad y las distintas tecnologías”.

Actualizado 12/10/2016

Mar 22, 2016 | inicio

La luz entra clara y pareja por el ventanal potenciando, aún más, el ambiente de trabajo. Sentados alrededor de una mesa rectangular toman mate, anotan ideas, se recomiendan libros e invocan a los grandes: a los que admiran, en los que se inspiran. Proponen, debaten, se ríen mientras crean. Así es la redacción de Maten al mensajero, una revista que tiene casi dos años de vida y reúne a historietistas, ilustradores, fotógrafos, poetas, escritores de literatura de ficción y no ficción contemporáneos de diferentes partes del país. Una revista joven hecha por jóvenes que se propone terminar con el prejuicio “la gente ya no lee”.

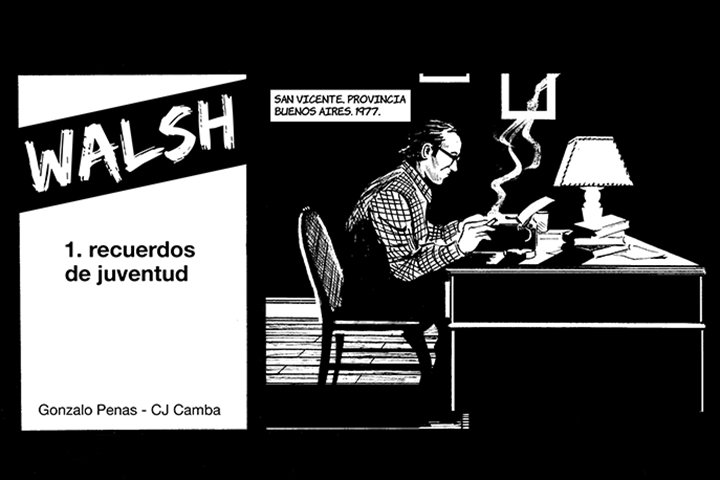

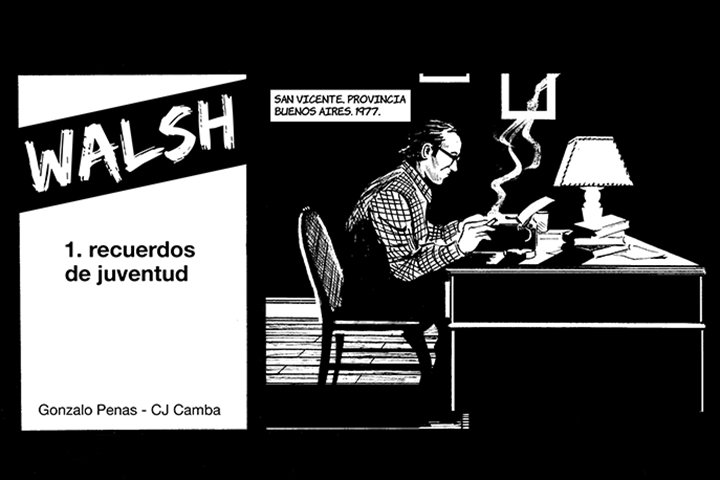

En marzo, por primera vez, la revista publicará un libro y decidió empezar por RW. Rodolfo Walsh en historieta, un bio comic que cuenta la prolífica y comprometida vida del escritor y periodista Rodolfo Walsh, fusilado y desaparecido a los 50 años de edad por la última dictadura militar argentina el 25 de marzo de 1977.

El volumen saldrá a la calle el mismo mes en que se cumplirán cuarenta años de la última dictadura cívico militar que fusiló y desapareció a más de 30.000 personas en nuestro país y marcó a la sociedad argentina y latinoamericana para siempre. La publicación del libro en ese mes no es casual. “Empezar con Walsh es un manifiesto”, dice a ANCCOM Santiago Kahn, director de Maten al mensajero. “Lo que representamos es un Walsh humano, no un superhéroe de historietas, sino una persona que admiramos por su rol intelectual, político y humano”, dice a ANCCOM Gonzalo Penas, el guionista. “Lo que traté de hacer para este libro es que sea atractivo tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh”, dice CJ Camba, el ilustrador.

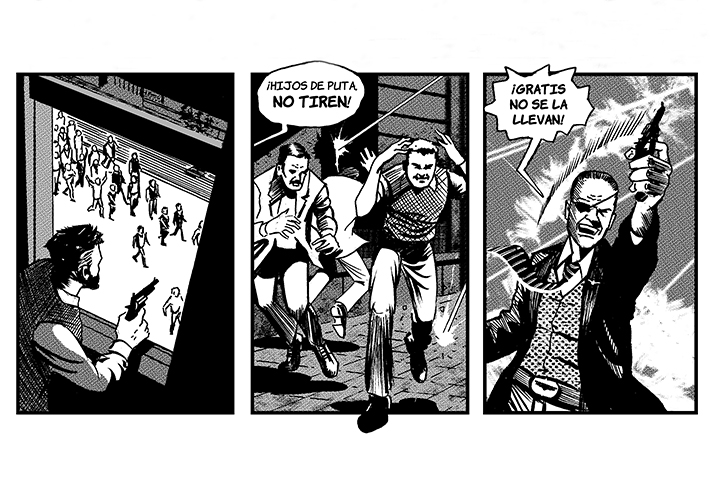

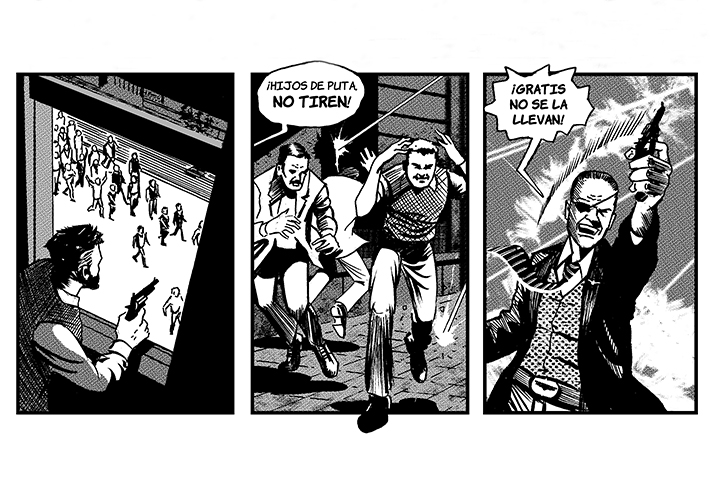

Los autores logran plasmar en el bio comic la esencia de Walsh, un intelectual que comprendió lo que pasaba en su tiempo y no dudó en actuar e intentar informar a todos aquellos que quisieran escuchar. Era un intelectual al servicio de las clases populares capaz de escribir sobre los hechos más complejos de una manera simple pero minuciosa, transgresora. Un intelectual más actual que nunca.

Su etapa en Montoneros, su raíz nacionalista, el peronismo, la experiencia en la agencia de noticias cubana Prensa Latina, la desencriptación de mensajes cifrados, el compromiso con su tiempo, la valentía, su capacidad de escucha: “Un fusilado que vive”, aquella frase que disparó una de las obras cumbres del periodismo argentino, publicada bajo el nombre de Operación masacre. Todo eso está en el bio comic. También las hijas: Patricia y Victoria, la muerte de Victoria, sus amores, los compañeros, el ajedrez, la pesca, los bares, la lectura, las traducciones, los cuentos, sus investigaciones, sus intereses, su casa, la forma de vestir, el diario de la CGT de los argentinos, su labor en el diario Noticias, la creación de ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), la Carta a la Junta Militar, su trágica muerte y desaparición. En forma sintética, poética e impactante, Penas y CJ Camba invitan a transitar por estos tramos de la vida del periodista a través de una voz en primera persona que logra cautivar a quien se atreva a leer el primer capítulo.

***

¿Cómo surgió la idea de una biografía de Walsh en historieta?

GP: La historieta biográfica de Walsh surgió antes de que exista la revista Maten al mensajero. Un día estábamos con Santiago (Kahn) y queríamos hacer un bio comic y tanto a él como a mí, que nos gustan muchas de las historietas de Fierro e historietas nacionales, habíamos pensado en varios personajes. Y Walsh nos resultó el más interesante. Santiago me presentó a CJ Camba y el hecho de laburar de a dos -él como dibujante y yo como guionista- fue todo un desafío. El bio comic se fue publicando por capítulos desde que salió la revista en 2014 y ahora se reúnen todos los capítulos, con algunos agregados más, en un libro.

El primero en tomar la posta y contar cómo empezó la idea del bio comic fue Gonzalo Penas. Porteño, del barrio Parque Patricios, le gusta escribir y no siempre pensando que eso saldrá publicado. “Escribo para buscar salidas”, dice entusiasta. Es Licenciado en Comunicación Social de la UBA, docente de Lengua y Literatura en un bachillerato popular del barrio Flores y periodista cultural. Escribió para la revista Alrededores y el portal Marcha, entre otros. Se autodefine melómano y coleccionista de discos, libros y revistas. Además, tiene publicado un libro de poesías y una antología poética de jóvenes poetas contemporáneos por la editorial La parte maldita.

Santiago Kahn, director de la revista Maten al Mensajero donde se publican las Historietas sobre Rodolfo Walsh.

¿Todo guión biográfico se puede llevar al cómic?

CJ: Sí, hay que ver cómo, pero no creo que haya una imposibilidad. Yo traté de hacer entretenida la historieta, tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh. Alberto Breccia, Hugo Pratt, Francisco Solano López, son historietistas que empezaron a dibujar en los años ’50 y son los autores que yo miré antes de hacer este trabajo. No para copiarlos, sino para ponerme en clima. Son tipos que publicaron en la época que transcurrió la vida de Walsh. Uno va y los mira, para ver cómo representaban. Para hacer esta historieta busqué también referencias fotográficas de la época, vi películas de los ’70 para mirar cómo se vestía la gente, es ineludible ir a buscar ese tipo de documentación para hacer una representación más o menos fiel. Hay una parte en la historieta en que aparece un tanque y fui a busqué cómo era el tanque sherman que usaba el ejército argentino, no hago una copia fiel, pero necesito vivirlo para dibujarlo. Tenés que creértelo para dibujarlo. Si no te lo creés vos no te lo cree nadie.

Para CJ pocas cosas son imposibles cuando se habla dibujar. Porteño, del barrio Balvanera, lo que más le gusta dibujar son historietas de terror, trabaja freelance con guionistas de Estados Unidos e Inglaterra. También hace tapas de novelas y ocasionalmente hace ilustraciones a pedido de escritores. No recuerda cuándo se dio cuenta que quería dedicarse a eso pero en algún momento de su vida decidió perfeccionarse en la Escuela Argentina de Historieta y después continuar en la escuela del humorista gráfico Carlos Garaycochea, donde enseñaba Osvaldo Walter Viola (Oswal), un historietista muy reconocido que fue maestro de maestros, trabajó en Anteojito y en los ’70 dibujó al superhéroe nacional Sónoman. “En la clase -cuenta CJ-, Oswal no agarraba una tiza y nos decía: “Así se dibuja una persona”. Él venía a dar clases con libros de (Martin) Heidegger y nos decía que pensemos qué son los personajes: los personajes habitan en nuestra cabeza. Y nos hablaba del ser. Oswal te enseñaba que hay que ser autor, que no nos quedemos sólo con el dibujo, porque de lo que se trata es de contar una historia”.

¿Qué criterios utilizaron para seleccionar los fragmentos de la vida de Walsh?

GP: Nosotros queríamos plasmar que Walsh hizo muchas cosas más que la Carta a la Junta Militar. Quisimos mostrar que fue un gran escritor literario, de los mejores del siglo XX de la literatura argentina. Por eso hicimos hincapié, por ejemplo, en el Premio Municipal que gana en 1953 por Variaciones en rojo. Y también quisimos mostrar qué le pasaba a él como persona, esos choques internos que tenía con él mismo de reconocerse o no reconocerse como escritor, parafraseando en la biografía que se llama “RW” –como la historieta- Walsh se decía a sí mismo: “Soy lento para todo, tardé 15 años en pasar del Nacionalismo a la Izquierda, en terminar un cuento”. Y también tratamos de dar cuenta de toda su vida política y no solamente su etapa en Montoneros o su etapa Peronista, sino también ver de dónde sale políticamente Walsh: del nacionalismo.

CJ: Estaba bueno ver cómo se iba transformando. También nos pasó que su relación con la familia la fuimos imaginando, ficcionalizando. En ningún libro dice que Walsh le daba a su hija Victoria la mamadera, pero nosotros al investigar supusimos que era una persona cálida para con la familia.

GP: Y aparte, por ejemplo, de Victoria sólo tenemos las líneas que escribe Walsh después de la muerte de la hija y algún que otro párrafo cuando ella trabajaba de periodista también. Walsh, en esas líneas, dejó entrever un poco esos vínculos pero tampoco hay tantas cosas escritas de su relación con ella. Entonces, tratamos de ficcionalizarlo en una historieta pero teniendo en cuenta las cosas que decían en esas líneas, no fue que lo inventamos de la nada. Todas las cosas que pusimos están apoyadas en la investigación que hicimos previamente.

¿En qué libros se basaron para el guión?

GP: Con CJ nos intercambiábamos libros, por ejemplo, los que publicó la revista Sudestada, Los años Montoneros; la biografía Rodolfo Walsh. Palabra y acción, que escribió Eduardo Jozami; el libro ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina, de Natalia Vinelli, incluso los papeles personales, y a partir de ese material fuimos delineando qué contar. Si bien a Walsh lo admiro desde que tengo uso de razón, queríamos contar por ahí la parte más desconocida de su historia, porque hay muchas cosas que no se saben de él. Por ejemplo: su infancia, es una ausencia en su biografía. Cuando tuvimos el “qué”, empezamos a pensar el “cómo”. Nos juntábamos en bares. CJ también me ayudó con el guión porque yo vengo del palo de la literatura y cuando empezás a armar un guión lo hacés mucho más literario. Fue muy enriquecedor trabajar juntos y también un desafío: cuando él traía los capítulos cerrados, capaz no era lo que yo tenía en la cabeza, pero muchas veces era incluso mejor.

En la investigación previa al armado de la historieta, ¿qué les impresionó o sorprendió más de la vida de Walsh?

CJ: Yo había leído Operación masacre y me había volado la cabeza: lo vívido que es ese texto, porque te lleva al lugar donde está narrando. Cuando lo leí pensé que debe ser genial hacer la adaptación en historieta. Solano López dibujó la parte del fusilamiento, hizo algunas historietas. Pero, antes de conocerlo a Gonzalo y Santiago, pensaba en hacer Operación masacre en historieta. Cuando aparecieron con la propuesta del bio comic de Walsh también supe que indirectamente en un capítulo iba a aparecer y lo íbamos a incluir. Es uno de los capítulos que más me gustó.

GP: Cuando uno lee los papeles personales, se da cuenta que él no estaba en su rol de escritor, quizás nunca lo estuvo. Por eso también quisimos marcar en la historieta la relación que tenía con sus parejas y con su entorno sobre la escritura, como que ellos lo obligaban a publicar porque si fuese por él no publicaba nada. Otra cosa en la que me detuve cuando releí la vida y obra de Walsh fue su etapa en Noticias, diario de los Montoneros, porque tampoco se conoce tanto. Para volver a ese tiempo de los últimos años de vida releímos Rodolfo Walsh. Los años Montoneros y el libro de Gabriela Esquivada El diario Noticias. Los montoneros en la prensa argentina que tienen mucho material, para que no quede que los últimos años de Walsh sólo fue la Carta a la Junta Militar: existen cuatro años atrás que también son muy importantes y está bueno recuperarlos. En nuestro libro hay una sorpresa que es el material extra a lo ya publicado en la revista Maten al mensajero y está relacionado a la etapa de Walsh en el diario Noticias. Walsh escribe en ese diario una serie de artículos sobre Palestina: lo mandan al Líbano y después va a Palestina y escribe notas que salen del 3 al 17 de junio del ’74, y nosotros quisimos rescatar eso porque es muy actual ese tema. Walsh te habla en el ’74 pero la noticia parece de ayer. Había que hacer algo con eso. Meterlo en el medio de la historieta quedaba raro, entonces lo agregamos en el libro como material extra.

CJ: Ahí tuvimos que hacer algo de ficción porque el único documento que teníamos era la noticia escrita por él.

GP: También hay que pensar en la tirada que tenía ese diario. No era de corta tirada, era de tirada nacional y pensado para clases populares. Todos los intelectuales más rimbombantes de la época y, encima, pensado para las clases populares: es doblemente interesante.

Santiago Kahn: Y además no es muy conocido que Rodolfo Walsh escribió sobre Palestina. Apenas dos años antes de la dictadura existió el diario Noticias y fue como la selección mundial del periodismo: (Francisco) “Paco” Urondo, (Rodolfo) Walsh, (Juan) Gelman, un muy joven (Martín) Caparrós, la hija de Walsh, Victoria. Además, visualmente era muy atractivo. Vos ves esas tapas y decís “está todo inventado”, no se puede hacer algo mejor. La tapa de cuando asesinan a Rodolfo Ortega Peña creo que es la mejor tapa del periodismo argentino, y no exagero. El diario rompía con la idea de la prensa facciosa politizada, y era atractivo: jugaban con las fotos y con muchos recursos, que no era la media del periodismo de ese estilo. Cuando asesinan a Ortega Peña, intelectual, abogado, político y diputado peronista –asesinado por la Triple A-, ponen una foto del cajón, la viuda llorando y una bandera que dice “La sangre derramada no será negociada” y dos líneas que explican brevemente. Eso ocupa toda la tapa y la imagen va a hasta los bordes, era algo muy impensado en la década del ’70. Empapeló el país con eso. Era vanguardia pura en lo estético, político y literario.

CJ: Y ahí también hacía historietas (Héctor) Oesterheld, el creador de El Eternauta.

GP: También está la tapa de Noticias de cuando muere Perón, que la redactó Walsh y dice “Dolor”, todo en mayúsculas, y cuatro líneas que resumen mejor que nadie el peronismo en Argentina.

SK: Igual que la actual revista Noticias ¿no?

Todos: (Risas)

¿Pensaron en llevar algunas investigaciones de Walsh a historieta?

CJ: Me encantaría. Pero más pensé en invertir esa energía en la masacre del puente Pueyrredón por ejemplo.

GP: Después de RW me gustaría hacer otras bio historietas de las otras personalidades que habíamos pensado: Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar. Siempre quedan cosas en el tintero y posiblemente el día de mañana salga otra bio historieta en Maten al mensajero.

SK: También hay un uso pedagógico de este libro. Enganchar a los pibes con la historieta para explicarles quien es Walsh. Por eso lo importante de que sea atractiva y entretenida.

CJ Camba (Ilustración) y Gonzalo Penas (Guión), autores del libro «Rodolfo Walsh en Historietas».

¿Cómo empezaron con la revista Maten al mensajero? ¿Cuáles son las perspectivas a partir de la publicación de este libro?

SK: La revista surgió porque vimos que faltaba un espacio que recuperara la manera de publicar de las décadas del ‘40, ‘50 y ‘60 que para mí fue como la edad dorada de la literatura en revistas. La idea de que las publicaciones literarias no se dediquen solamente a la crítica, sino que tengan mucha producción propia que gestó un montón de cosas que todavía hoy leemos como clásicos. Entonces, un poco se trata de ocupar ese lugar de una manera renovada porque hay géneros y formas de escritura que retomamos y actualizamos, como las aguafuertes, incluso el folletín, publicar por capítulos una novela, que no es nuevo, tiene doscientos o trescientos años la modalidad del folletín. Pero, por otro lado, es hacerlo con gente que escribe ahora, que produce para la revista, que trabaja en función de que se va a publicar de esa manera. Ahora hay una voz de alarma en revistas culturales y editoriales de libros nacionales sobre el impacto que van a tener las medidas de apertura de las importaciones, el aumento de los costos de las impresiones, la producción de papel cartelizada controlada por los dos grandes medios que eligen qué se publica y qué no, y entonces se empieza a complicar todo. Por eso, más que nunca, nosotros pensamos que hay que seguir adelante, hay que salir y mostrar que se puede y hay que elegir lo que se publica, por eso salir con Rodolfo Walsh es plantar bandera en esta discusión. No creo que a Walsh le hubiera gustado que abran la importación de libros.

El ventanal ahora tiene una luz anaranjada. Aún estamos sentados en la mesa rectangular. Ceban el último mate. En unos días tendremos RW. Rodolfo Walsh en historieta en nuestras manos.

.

Mar 16, 2016 | destacadas

Hay una feria en la Ciudad de Buenos Aires donde la relación compra y venta es más justa para las partes involucradas y donde se construye un feedback más enriquecedor que el del frío hábito de proveerse en el supermercado, con sus productos industrializados a precios remarcados. Se halla un tanto escondida en la inmensa urbanidad. Por eso hay que buscarla guarecida en un enorme pulmón verde. La Feria del Productor al Consumidor cobra vida el segundo fin de semana de cada mes en el predio que comparten las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El acceso es gratuito, de 10 a 19, por Avenida San Martín 4453 o por Avenida de los Constituyentes 3454.

La iniciativa se lanzó en octubre de 2013, fruto de la articulación de profesores y estudiantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) con los productores que se animaron a vender, sin intermediarios, su mercadería. “La feria se rige bajo las bases de una economía social y solidaria, una producción artesanal y responsable con el medio ambiente, la soberanía alimentaria y la alimentación saludable”, comenta Pablo Callegaris, uno de los organizadores.

El segundo fin de semana de cada mes en el predio que comparten las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se puede visitar la feria.

Los feriantes deciden todo en una asamblea mensual y, a su vez, se dividen en distintas comisiones para garantizar el mejor funcionamiento del espacio.

Todos los caminos del inmenso terreno fueron bautizados con el nombre de las plantas que los bordean. En el llamado Las Casuarinas se extienden, de lado a lado, a través de unos 150 metros, los puestos de unos cien expositores. A mitad de esta calle, protegida por una larga cortina forestal, se ubica la Carpa Cultural, en cuyo interior se emite el programa de radio abierta “Feriate Conmigo”. La transmisión anuncia charlas informativas para los adultos y actividades culturales para que jueguen los chicos mientras aprenden sobre derechos humanos.

Detrás de esta tienda roja, están distribuidas a izquierda y a derecha del mástil del Pabellón Central mesas y bancos de madera. Sentados allí están los comensales que hace un momento retiraron de los puestos gastronómicos hamburguesas, tartas, empanadas, panes rellenos, cerveza casera, jugos, licuados de fruta fresca y tés saborizados. “Se come rico, saludable y barato”, comenta Florencia, quien es habitué del mercado, y añade: “Sentís que estás siendo parte de un colectivo de consumo y que además terminás favoreciéndote con productos que no se consiguen en cualquier lado”.

En esta feria, «se construye un feedback más enriquecedor que el del frío hábito de proveerse en el supermercado, con sus productos industrializados a precios remarcados».

También hay familias y grupos de amigos que se acomodan en el amplio césped del establecimiento. Toman mate, juegan a la pelota, pasean a sus perros o practican capoeira. Para ellos, durante ese día, el mundo se condensa allí; parecen ajenos a la bocina que anuncia el arribo del tren del Ferrocarril Urquiza a la estación Arata, cuyas vías delimitan la extensión de la feria.

Callegaris explica la razón de los precios justos que pueden encontrarse en este mercado social: “Al acortar la cadena de comercialización hay una repercusión menor en el precio final. Son precios acordes con los costos de producción. Le permiten al visitante llevarse un producto a precio justo y al productor le garantiza condiciones de vida aceptables, que van de acuerdo a su esfuerzo y su trabajo”, explica el miembro de CALISA.

Yésica Diomedi es egresada de Agronomía, hace artesanías de cerámica e integra la Cooperativa Morón SurCo Huerta Agroecológica. Para ella este “es un espacio de revalorización de los vínculos y de reencuentro con la universidad que tantos buenos recuerdos me ha dejado”. También constituye la posibilidad de desarrollar proyectos de trabajo a partir del vínculo que pudo establecer con otros productores. “Y así se ramifican los sueños en ideas, un esfuerzo que más tarde dará trabajo”, sintetiza Yésica.

“Al acortar la cadena de comercialización hay una repercusión menor en el precio final. Son precios acordes con los costos de producción», explica uno de los organizadores.

En la mayoría de estos puestos el visitante se lleva algo más valioso que mercadería a buen precio. El stand del Taller Reverdecer vende productos que han sido elaborados por internos de la Unidad Penal número 47 de San Martín. María Marta Bunge explica que se trata de acercar al público y a los estudiantes el esfuerzo de grupos que permanecen indiferentes para la mayor parte del conjunto social. “Ofrecemos productos elaborados a partir del trabajo de jardinería, costura y cerámica, y somos sinceros no ofrecemos productos de gran calidad, pero esto sirve para visibilizar la realidad de los presos: ellos no son violencia”, puntualiza la secretaria de CALISA.

En el Kiosko Saludable VeniUBA, Lucía improvisa unos acordes con su ukelele. Su amiga Mariel Sposato, mientras, dialoga con ANCCOM: “Llevamos a la práctica una concientización sobre el tipo de alimentos que ingerimos. Mostrar que es posible una alternativa alimenticia por fuera de la industria y del envasado”. El kiosco nació del trabajo en conjunto de estudiantes de Nutrición y de los docentes de CALISA. “Buscamos preparaciones sencillas y accesibles que puedan ser realizadas en cualquier hogar. También tenemos el proyecto de un recetario”, comenta Mariel. Consideran este espacio, además, un medio para poder terminarsus estudios. “Nos sirve como experiencia laboral y nos da ganancia porque lo que vendemos es para cada uno de nosotros”, concluye.

Detrás de Carina Centurión se observa el enorme cartel esmeralda de la organización El Puente Verde, la cual desde el 2000 trabaja con personas con problemas psíquicos, económicos y sociales, y que encuentran dificultades para insertarse al mercado laboral. “Apostamos por una agroeconomía social y solidaria que suponga un cambio de paradigma y una alternativa frente al agronegocio expulsivo y destructivo. Para esto necesitamos políticas públicas que acompañen”, comenta Carina, integrante también de la comisión de Prensa y Difusión de la feria.

«En la mayoría de estos puestos el visitante se lleva algo más valioso que mercadería a buen precio».

María Elena Salas vino desde Chile en su juventud, hoy es miembro de esta cooperativa y asegura que el tipo de público que asiste a este mercado está asociado con los ideales de la organización y “suele ser afín a los proyectos sociales”.

Los libros también están presentes a través de las cooperativa Muchas Nueces, dedicada a la literatura infantil con temática social y solidaria, y la Editorial Tierra del Sur, con un catálogo de autores con orientación anarquista, izquierdista, y en favor de los derechos de género.

Claudia Nigro ejerce la docencia en Medicina Veterinaria y participó como invitada en CALISA. En esta oportunidad, acudió a la feria como visitante y destaca la importancia del contacto fluido, cara a cara, entre los ciudadanos que se dan cita para evaluar la posibilidad de consumir alimentos sanos, seguros y soberanos.

“Estos productos provienen de una matriz productiva diferente a la de los alimentos industrializados y que se hace a costa del planeta”, explica. Claudia proviene del sur de Santa Fe y considera que los porteños deberían apreciar la existencia de una feria como la de Agronomía. “En Casilda, mi ciudad, este tipo de ferias no existe porque las tierras están siendo utilizadas para la agroexplotación intensiva. Es por eso que espero que la aprovechen”, remarca.

El sol ha caído con su luz, las sombras de los feriantes se desvanecen al tiempo que sus coloridos puestos se desarman en caballetes, hierros y tornillos.

Hasta el próximo mes, los visitantes saciaron su necesidad de más alternativas comerciales solidarias, a precios justos y en beneficio del planeta.

La iniciativa se lanzó en octubre de 2013, fruto de la articulación de profesores y estudiantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) con los productores que se animaron a vender, sin intermediarios, su mercadería.