Jul 19, 2016 | inicio

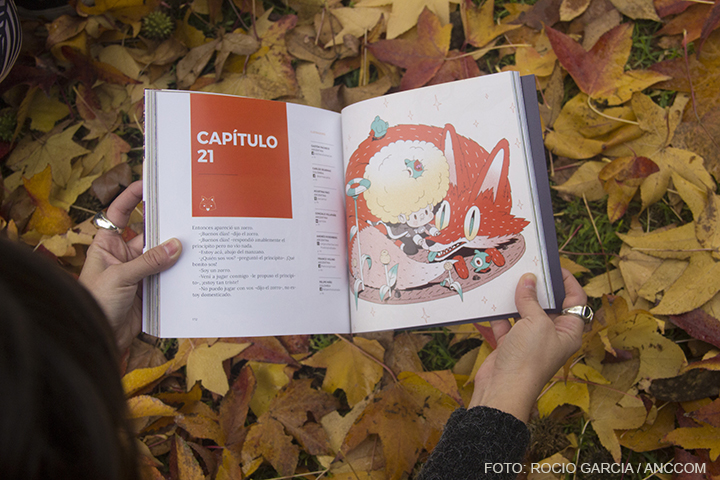

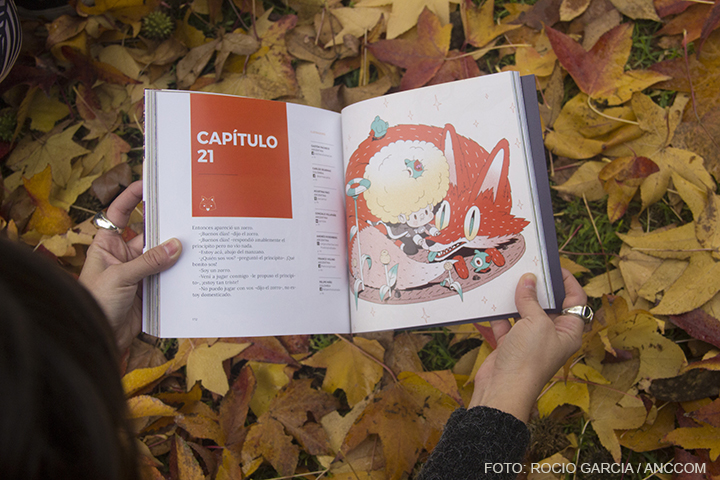

Invisible a los ojos es el amor y el compromiso en la realización de una obra que demuestra que se pueden hacer grandes piezas artísticas si el objetivo que convoca es noble. Invisible a los ojos es el deseo de trastocar la lógica comercial editorial que generó tanta adhesión y entusiasmo que hubo que materializarlo. Invisible a los ojos ya no es invisible: es un proyecto latinoamericano de alta calidad, gratuito y colaborativo, al que se puede acceder a través de la web y que también se puede comprar en su versión en papel.

Convocados por la admiración compartida hacia El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y en ocasión de cumplirse 71 años del fallecimiento del autor, en abril de 2015, un grupo de jóvenes emprendedores decidió hacer una adaptación ilustrada de la obra. Los creadores de esta iniciativa son los diseñadores gráficos Juanma Garrido y Tatiana Pollero, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Micaela Sánchez Malcolm y la programadora Tamara Méndez Zebe.

Publicado originalmente en abril de 1943, El Principito está clasificado como libro infantil, aunque se transformó en un clásico para todas las edades y se convirtió en una de las obras de origen francés mundialmente más reconocidas. Saint-Exupéry fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Su obra es el resultado de las múltiples experiencias que vivió en sus misiones, especialmente aquella en la cual, a raíz de un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara, sufrió una severa deshidratación con la que casi pierde la vida.

En Argentina, la Ley de Propiedad Intelectual estipula que una vez transcurridos setenta años a partir del fallecimiento de un autor, su obra pase a dominio público y queden liberados los derechos para la reproducción, explotación y difusión de su trabajo. La liberación de los derechos de El Principito trajo aparejada la explotación del acontecimiento por las editoriales para hacer una serie de lanzamientos, reediciones y merchandising. “Lo que nos convocó a todos fue un posteo de Juan”, cuenta Tamara, programadora del sitio web de Invisible a Los Ojos, en el que se encuentra publicado el libro para su descarga digital o su compra en papel. A comienzos del 2014, Juanma Garrido había hecho un comentario en Facebook quejándose del oportunismo editorial. “Si bien el posteo fue el núcleo del proyecto, esto nace de mucha gente que estaba molesta con otras versiones que salieron con la liberación del libro; en cuanto cedieron los derechos aparecieron los buitres” comenta, y agrega: “Un día llegué a mi casa y pensé: ‘Si está pasando esto no nos quejemos porque alguien lo está haciendo. Si queremos quejarnos, hagamos una versión mejor de lo que nadie haya hecho antes y regalémosla, a ver qué pasa. Porque gran parte de la crítica venía de la venta del libro’”.

Micaela Sánchez Malcom y Tatiana Pollero, editoras de Invisible a los ojos.

La sorpresa fue que muchos de sus colegas y amigos realmente estaban dispuestos a realizar lo que Garrido había plasmado en un comentario. “Cuando aparece una consigna detrás de la que alguien se siente identificado y apelado, sale un producto como el nuestro. Hay un montón de gente esperando las ideas correctas, las banderas para hacer lo que mejor sabe hacer, que es producir estas piezas”, señala el diseñador. El problema, entonces, se transformó en organizar esas buenas disposiciones. “El laburo creativo no puede faltar, pero no alcanza con eso, hay una parte importantísima que es la gestión y que tiene un gran valor”, agrega.

En ese momento, el diario La Nación había publicado una versión de El Principito ilustrado por Nik. “Costaba cinco veces más que el original que estaba en el mercado. Mientras que el mismo diario, publicaba un editorial cuestionando que son pocos los años que tienen los herederos para explotar los derechos de la obra, cuando en paralelo estaban publicando el libro”, señala Micaela Sánchez Malcolm, una de las editoras de Invisible.

Para ese entonces eran cuatro: Juan y Tatiana, encargados del equipo de diseño, y Micaela y Tamara, encargadas de la producción. “Comenzamos convocando ilustradores, la idea era un ilustrador por capítulo, pero se presentaron tantos que tuvimos que hacer una selección. También definimos el formato, los tamaños y la calidad de las obras. Por otro lado, redactamos un documento utilizando Creative Commons, en el que los artistas nos cedían el derecho de uso de sus dibujos. No hubo ganancia de ningún aspecto, lo único que hubo fue tiempo invertido para hacer algo más lindo. Fue mucho trabajo, noches enteras sin dormir revisando portfolios y hablando con todos”, cuenta Micaela.

Por su parte, Tamara diseñó el sitio web y se encontró con otros desafíos: “Fue complicado ver cómo hacíamos un libro web, no había tantos modelos de formatoy lo tuve que inventar todo. Le di prioridad a esto aunque no vi un centavo, me gustaba la idea de que no fuese hecho por plata, me gustaba como mensaje.”

Matías Sánchez es uno de los 160 ilustradores seleccionados para acompañar cada capítulo del libro. Cuenta: “Son 27 capítulos y todos esperábamos quedar seleccionados cuando salió la convocatoria; cada uno tenía que presentar sus trabajos para participar y fueron más de 600 los trabajos recibidos de toda América Latina. Finalmente se seleccionaron 160, con varias imágenes por capítulo. Cuando se dio la oportunidad, pude hacer parte del diseño del libro, infografías, dibujos y hasta un logo. También los sombreros, las puestas del sol, y un par de íconos que fui agregando en el interior.”

“Comenzamos convocando ilustradores, la idea era un ilustrador por capítulo, pero se presentaron tantos que tuvimos que hacer una selección. También definimos el formato, los tamaños y la calidad de las obras».

En la publicación original, las ilustraciones son realizadas por el autor y también se encuentran afectadas por la Ley de Propiedad Intelectual. Lo mismo sucede con la traducción, que originalmente en habla hispana la realizó Bonifacio del Carril para la editorial Emecé. Por eso las editoras tuvieron que realizar, además de la convocatoria de ilustradores, su propia traducción de la obra, lo que le dio una impronta muy particular en un español argentinizado.

Tanto éxito tuvo la presentación del libro en formato digital que Tatiana y Micaela decidieron comenzar una campaña colaborativa de recaudación de fondos para la impresión del libro. La venta se inició en noviembre de 2015, a través de la plataforma Ideame, que es un sitio web para la recaudación a través de crowfounding, en donde un proyecto que aún no se realizó se presenta para que quienes estén interesados en financiarlo puedan aportar económicamente a través de su compra anticipada. Micaela explica: “La campaña en Ideame era para imprimir 1.000 libros. Con la venta de 600 ejemplares podíamos imprimir 1.000 y nos quedaban 400 para donar. La campaña se disparó tanto que pudimos imprimir 2.000, el doble de lo que esperábamos. Y cientos de esos libros fueron donados a escuelas y hospitales. Algunas dificultades que trajo la campaña son que una parte de lo recaudado lo perdimos en los costos disparados por la inflación y las comisiones de Ideame y Mercadopago.”

Malena Ambas es estudiante de Comunicación Social y coordinó las tareas de producción y gestión en la segunda etapa del proyecto. Ella apuesta a que Invisible a Los Ojos sea el puntapié inicial para realizar diferentes ediciones: “La plataforma estuvo buenísima e hizo posible que se haga el libro. Gran porcentaje de la primera tirada será donado y un porcentaje de esa primera tirada más un remanente de la imprenta lo estamos vendiendo en nuestro propio sitio. Estamos con muchas ganas y expectativas de hacer otros proyectos colaborativos de la misma manera.” Con esta metodología, Ediciones Invisible pudo sortear el obstáculo de no contar con financiamiento y, a la vez, controlar que el excedente económico de las ventas fuese destinado a la impresión de nuevos ejemplares.

Uno de los factores sorpresa que trajo este proyecto, dice Micaela, fue contar con la colaboración de Alejandro Dolina en el prólogo y Pablo Bernasconi para el diseño de la tapa. “Estoy muy contenta de haber formado una comunidad de ilustradores; este libro está gracias a que ellos se sumaron, confiaron y lo impulsaron. Hubo mucho compromiso y disponibilidad, priorizando este proyecto y con mucha paciencia de la gente, algunos que quizá todavía no lo pudieron ir a buscar. Pero la comunidad estuvo presente, desde Bernasconi que nos cedió la ilustración hasta Dolina que nos escribió un prólogo bellísimo”, agrega.

Para Matías Sánchez también hubo cambios en su vida profesional. “Había empezado hace dos años a dedicarme a esto y es el primer libro en el que está mi trabajo. Es una carta de presentación para mostrar lo que hago”, cuenta y confiesa: “Ahora que el trabajo está un poco difícil empecé a tomar la ilustración un poco más en serio y hacerla una parte de mi vida. Siento que este proyecto me abrió una puerta.” Por su parte, la gente de Invisible ya tiene un nuevo proyecto: una versión ilustrada de cuentos de Edgar Allan Poe.

Tanto éxito tuvo la presentación del libro en formato digital que Tatiana y Micaela decidieron comenzar una campaña colaborativa de recaudación de fondos para la impresión del libro. La venta se inició en noviembre de 2015, a través de la plataforma Ideame.

Actualizada 19/07/2016

Jul 6, 2016 | inicio

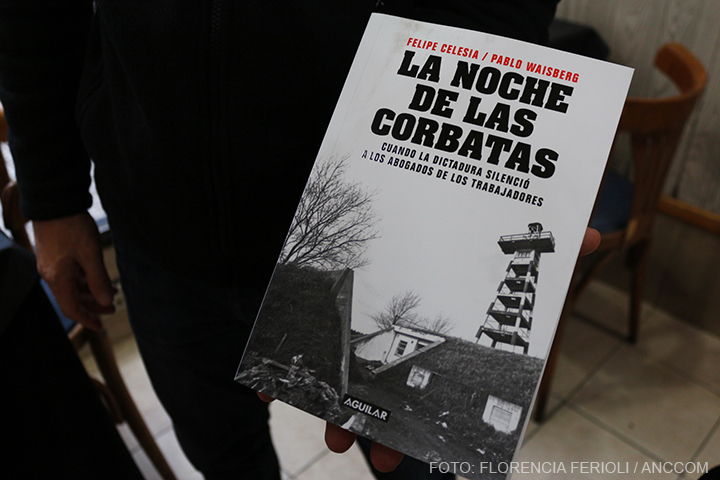

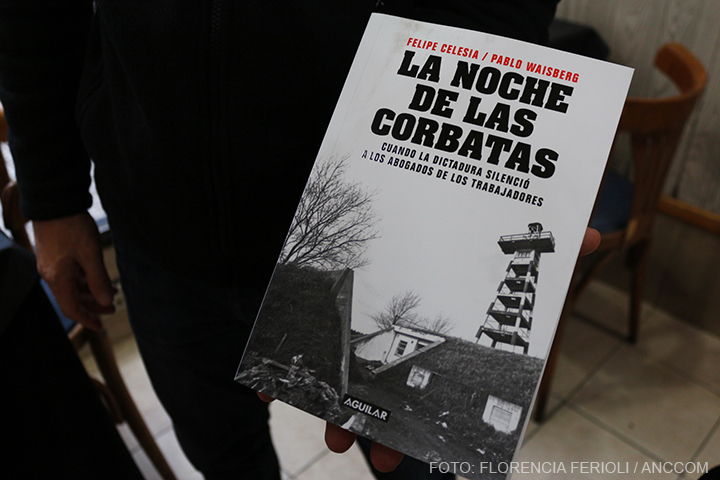

Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y [Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador] Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas de detención. Se desconoce el destino final de ellos, como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”, relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg en el libro publicado a principios de este mes, “La Noche de las Corbatas”, de Editorial Aguilar.

La última persona que los vio con vida fue Marta García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”: fue secuestrada y torturada junto a su esposo Jorge Candeloro.

Felipe Celesia y Pablo Waisberg presentan su libro sobre los abogados laboralistas desaparecidos.

“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías –explica Pablo Waisberg a ANCCOM– algunos eran peronistas y otros marxistas de distintos sectores, de todas maneras cuando se los llevaron ninguno militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia político partidaria”.

“La Noche de las Corbatas”, así denominada por los propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con complicidad civil. Además, los autores destacan que estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos en su actividad.

El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías de los cinco abogados -muertos o que permanecen desaparecidos- y las articula con la reconstrucción en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local, dando cuenta, además, de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes a nivel nacional.

De izquierda a derecha, Tomás Fresneda, Aníbal Nasiff, el Pacha Tobalina y dos ayudantes en la herrería. (Archivo familiar)

Por otra parte, los autores ponen en discusión un tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de los civiles en la dictadura, tanto el empresariado como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg- llegamos a la hipótesis de que los abogados eran el reflejo de la respuesta a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de las primeras medidas económicas que toma la última dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40% de esa Ley se realizó a los treinta días del Golpe de Estado de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa modificación que fue antes, incluso, del cambio en de Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad de derechos laborales que tenían los trabajadores. Nosotros terminamos concluyendo que la ‘La Noche de las Corbatas’ es la materialización de la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían una activa participación en defensa de los sindicatos”.

A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares, en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata, y mediante la realización de entrevistas a familiares y personas del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.

“La Noche de las Corbatas” transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva”, que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.

“Nosotros –detalla Waisberg- le dimos una perspectiva a ‘La Noche de las Corbatas’ que la ata a un primer episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la estudiante de 18 años, Silvia Filler, [ocurrido en medio de una Asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de Arquitectura de Mar del Plata -con ideología de izquierda- contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos -conducido por cuadros de la agrupación peronista de ultraderecha- ‘Concentración Nacional Universitaria’ avalada por una agrupación mayor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa Asamblea con un tiro en la frente y dos años después la Ley de Amnistía para los presos políticos de 1973 liberó a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg- marca un cambio en la historia de la política juvenil de Mar del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía. El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo que había ahí eran dos modelos políticos, económicos y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura termina ganando uno de esos dos”.

Una de las trabas más importantes que encontraron los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg-: no haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado en profundidad las causas, no haber tratado los habeas corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo de Candeloro y no haber informado a la familia que estaba muerto, según una comunicación que le había dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras esa es una causa judicial que está abierta y hay que ver qué pasa con eso”.

Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses, desaparecida en La Noche de las corbatas.

Los cinco abogados compartían círculos de contacto en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan los autores del libro, era Norberto Centeno, el más grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador, reconocido como peronista y sólo por ese motivo había sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía un conocimiento enciclopédico del derecho laboral, nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a los testimonios relevados, cuentan los autores que “su intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”, pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo socialista.

Candeloro, “era de los abogados que se quedaban en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977, cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en 1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos. Participó de la fundación de la Gremial de Abogados en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores. Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia, un exilio interior en Neuquén porque era insostenible continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de 1977 lo secuestraron -y consecutivamente a su mujer-, volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro clandestino de detención y tortura. Fue el primero de los abogados a los que asesinaron.

Los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.

Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaráz, participaron de las movilizaciones que desembocaron en el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975 y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al secuestro, que estuvo en cautivo durante varios días sin ser torturado- pusieron un estudio jurídico. Fresneda, tenía 37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto a su mujer, embarazada por tercera vez.

Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de 1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en el Convenio de Trabajo 161 que mejoró la situación de los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.

Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre otras. Cuando lo secuestraron, tenía 29 años.

Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En este tipo de investigaciones –detalla Waisberg- hay que darles tiempo a los familiares de las víctimas para que se sienten a hablar. En general son temas muy dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el libro, además de contar la trama de ´La Noche de las Corbatas´ y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse a hablar con los familiares como nunca hablaron, con un desconocido que pregunta y pregunta un montón de cosas que quizás no habían pensado, y encima somos dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se cuenta se pierde”.

—

El libro se presentará el 9 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho UNMDP (25 de Mayo 2855, Mar del Plata), y el 13 de julio a las 19 en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo (Pasaje Rivarola 154, CABA).

Actualizada 6/07/2016

Mar 30, 2016 | Entrevistas

“No resisto los relatos absolutos, me parece que hay que ir contra eso y descubrir los secretos, las grietas –dice Paula Canelo a ANCCOM-. Cuando veía las fotos tremendas de la Junta, los tres paraditos, yo entendía que ahí tenía que haber conflicto». La investigadora del Conicet acaba de publicar, a cuarenta años del último golpe de Estado cívico-militar, el libro La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), de editorial Edhasa. Especialista en el tema, Canelo realiza un profundo y minucioso análisis sobre el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pero esta vez por adentro, haciendo foco en demostrar las conflictivas relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones políticas que marcaron la historia. Avanza en el libro historizando los acontecimientos más importantes del período y evidenciando, a su vez, cómo se manejaba la información, cuáles eran los intereses políticos que se pusieron en juego y por qué fracasaron los planes trazados por ellos.

Canelo basa el libro en un conjunto de documentos secretos -algunos de los cuales fueron hallados recientemente- y se transforma en una traductora de esos papeles que para cualquiera parecerían opacos pero que, sin embargo, hablan y abren camino a más investigaciones acerca de los hechos que marcaron a sangre y fuego la historia argentina y latinoamericana.

Tapa del Libro “La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)” (Edhasa)

En el libro plantea:“los documentos no hablan por sí solos”. ¿Cómo logra hacer “hablar” a los documentos en los que basa el libro?

Para las personas que no están familiarizadas con la dictadura, sus actores, las dinámicas de las discusiones, los conflictos internos, los documentos, son opacos, uno no entiende de qué están hablando. Sin embargo, para los investigadores son joyas porque muestran, no sólo los objetivos políticos tan diferentes que tuvieron distintas fracciones de las Fuerzas Armadas, sino una forma particular de escribir y de pensar la sociedad argentina. Hay algunos documentos, por ejemplo, el de la Armada o los de la Secretaría General de la Presidencia que son los “politicistas”, porque son fracciones internas que tienen una vocación más política, en cercanía con políticos, pero hay otras fracciones militares que piensan a la sociedad y la política argentina militarizada. No escribí un libro de historia de la dictadura, ni pensado exclusivamente para académicos, sino que me propuse como objetivo que haya más gente que pueda entender este período y sus aspectos no tan conocidos. El libro tiene dos grandes cuerpos de documentos: los Planes Políticos -que habían sido presentados más bien parcialmente en distintas publicaciones de periodistas e investigadores- y las Actas Secretas, uno de los hallazgos documentales más importantes de las últimas décadas sobre el Proceso.

¿Por qué discute en el libro con las interpretaciones que señalan que hay que estudiar a los civiles para entender a la dictadura o aquella que subraya que sus propósitos políticos estuvieron subordinados excluyentemente a la imposición de un modelo económico?

Son relatos muy poderosos porque han sido fácilmente incorporados por el sentido común, relatos construidos desde esferas gubernamentales y académicas en connivencia y han tenido una gran pregnancia dentro del discurso periodístico, el educativo. Estos discursos habilitan a que la mayoría de la sociedad argentina interprete en forma relativamente sencilla la realidad de la dictadura. No son falsos pero no son condicionantes. Eso es lo que trato de mostrar en el libro con un largo recorrido sobre las agendas de los diferentes años de la dictadura.

También subraya la importancia de estudiar y entender a la política con autonomía de la economía.

Absolutamente. El relato más economicista, centrado en la economía como clave interpretativa del Proceso, corre el riesgo de ignorar estos objetivos políticos que tenía el régimen. La interpretación economicista no es falsa, no está equivocada, pero es una mirada parcial. Yo trato de mostrarlo no como una opinión mía sino más bien dando cuenta de una genealogía.

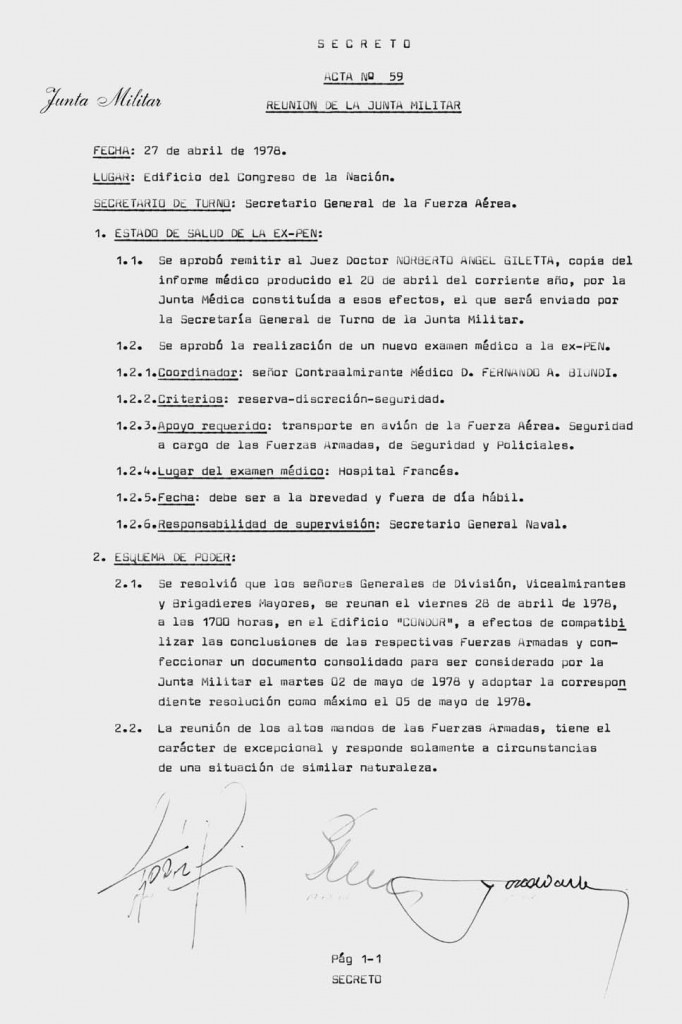

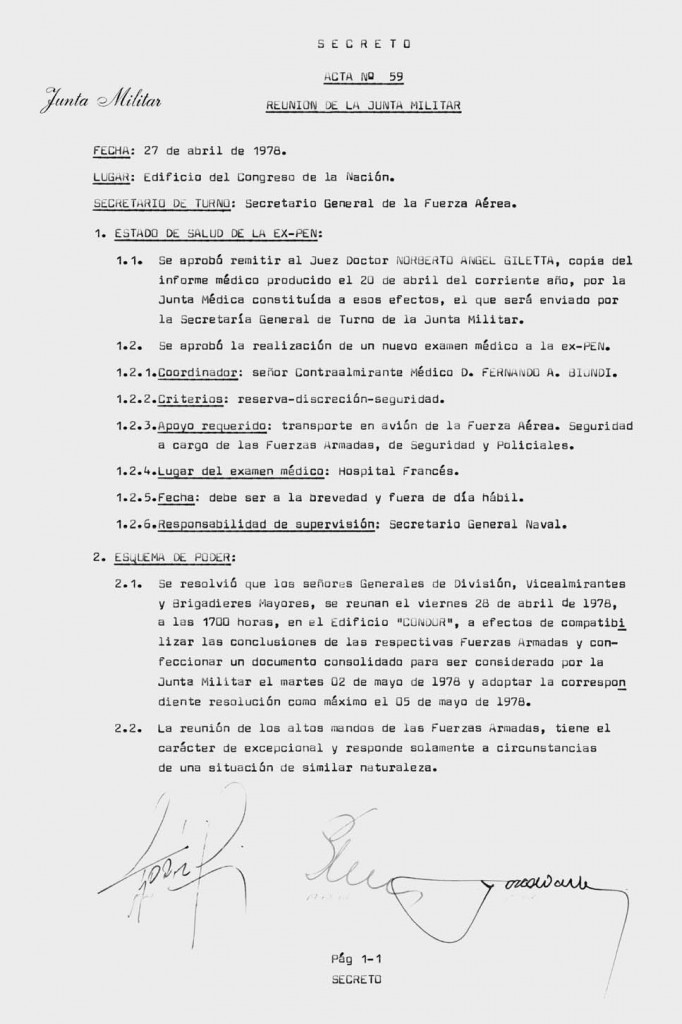

Desde una visión científica, ¿cuál fue la importancia de la aparición de las Actas Secretas halladas en el Edificio Cóndor en 2013?

Las Actas completan la historia que venía escribiéndose en los Planes Políticos. Los documentos que llamamos Planes Políticos son textos producidos entre octubre de 1976 y fines de 1978. Son dos años donde el régimen produce de forma muy abundante una enorme cantidad de planes, muchos conectados, otros no tanto. Y la pregunta era qué sucedía después de 1978: por qué el régimen deja de producir estos documentos políticos. La respuesta está en las Actas que se mantuvieron ocultas hasta 2013. En ellas se encuentra el fondo documental más importante de los últimos años, sobre todo porque fue encontrado completo.

Acta n°59, 27/04/1978, Actas Secretas de la Dictadura, op.cit, t.2, p.220

¿Tuvo acceso inmediato a las Actas?

Empecé a estudiarlas en cuanto aparecieron. Tuve acceso gracias a tres personas que fueron fundamentales para esto: la investigadora Marina Franco, la periodista Alejandra Dandán que trabaja en Página/12 y Stella Segado, que era la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación durante la gestión de Agustín Rossi. De la mano de ellas tres tuve acceso a las primeras Actas que fueron distribuidas. Cuando el Ministerio de Defensa encuentra ese gran corpus documental hace dos cosas maravillosas: preservar el corpus y comenzar un proceso de catalogación y digitalización.

¿Por qué las Fuerzas Armadas se manejaban políticamente en secreto?

El tipo de proyecto refundacional que se propusieron las FFAA y los civiles a partir del ’76 requería de un alto grado de secreto en el manejo de la información pública y la toma de decisiones, sobre todo en el plano represivo. Si algo caracterizó el plan represivo de la dictadura fue la clandestinidad, la primacía del secreto, a diferencia de otras políticas represivas previas, incluso las de otros gobiernos militares que habían sido más bien públicas, como la de la Revolución Argentina.

¿El secreto es la clave del poder?

El secreto es el corazón del poder. Me parece que las Fuerzas Armadas haciendo política necesariamente tienen que mantenerse aisladas de la sociedad. La política durante los gobiernos militares debe ser secreta.

¿Por qué debe ser secreta?

Los militares tienen un enemigo fundamental –desde el Proceso de Uriburu, la Revolución de Junio del ’43, hasta la Revolución Libertadora- y es “la política”. Ellos necesitaron mostrarse en las antípodas. Por eso fue tan complicado encarar el diálogo político, ellos no podían mostrarse dialogando con los partidos. Sin embargo, las Actas muestran que ellos mantuvieron encuentros permanentes y reservados, en muchos casos individualmente con dirigentes destacados de la política argentina del momento. Hubo dos grandes grupos de partidos privilegiados en ese momento: por un lado la UCR balbinista, que fue el partido favorito del Proceso, por otro había un conjunto muy desperdigado de partidos provinciales de derecha de los cuales algunos miembros fueron parte de los cuadros del Proceso como senadores, embajadores. Esos dos grupos de políticos fueron seleccionados porque el Proceso hacía cálculos electorales. También se gestó dentro de los municipios una legión, una nueva generación de políticos y no políticos que fueron distribuidos como intendentes en las municipalidades más diversas en todo el país. A muchos de ellos les sirvió para construir carrera política en democracia. Otros, en cambio, desaparecieron junto con la dictadura y no pudieron convertir su capital político en capital electoral.

¿Cuáles son las fracciones dentro de las FFAA?

Cuando analizamos la dictadura me parece que es necesario pensar en dos niveles. En un primer nivel, la relación político-ideológica interna atraviesa a todas las Fuerzas Armadas de una forma bastante desigual. Hay fuerzas muy cohesionadas y otras que están más fragmentadas: por ejemplo la Armada y la Fuerza Aérea están mucho más cohesionadas que el Ejército, tan fragmentado y estallado a pedazos. El segundo plano de análisis es todo el desquiciado esquema de tomas de decisiones, de reglas del poder, que la dictadura se da a sí misma: por un lado, fragmentación elevada, conflictos internos, ajustes de cuentas, por el otro lado el diseño institucional que, a pesar de que es pensado para controlar la fragmentación, provoca el resultado opuesto. A diferencia de otras dictaduras, el Proceso adquirió dos reglas fundamentales: el reparto tripartito del poder del aparato del Estado y el Gobierno, aunque en realidad esto es falso porque el Ejército es el que se queda con el grueso de la torta, no sólo cuantitativamente si no por los cargos que ocuparon –aunque si bien tenían más hombres, al mismo tiempo era la fuerza más fragmentada internamente-. La segunda regla del Proceso fue la primacía de la Junta Militar sobre el Presidente de la Nación, que le dio a este “órgano soberano” gobernado por los tres comandantes en jefe, un poder decisivo sobre el “cuarto hombre” que es el Presidente. Esto trajo una serie de complicaciones mayúsculas a la hora de tomar decisiones políticas.

¿Cuál cree fue el mayor error político de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar?

Las Fuerzas cometieron varios errores. Hubo tres grandes momentos que decidieron la derrota de este Plan Político que querían llevar adelante. El primer error fue que en diciembre de 1978 los miembros de la Secretaría General de Presidencia de la Nación (SGP) renunciaron a sus cargos. Ellos eran una mini elite que estaba estrechamente vinculada con la UCR balbinista y que advertía frecuentemente a la Junta sobre la necesidad de acercamiento urgente con la dirigencia política. Tenían interlocutores como Eduardo Angeloz, Fernando De La Rúa, Ricardo Balbín, que eran líderes políticos muy importantes y estaban dispuestos a sentarse a dialogar por una transición pactada. El principal punto de negociación era la Ley de Amnistía pero hasta en eso fracasan, porque no son capaces de negociar. Los miembros de la SGP se encontraron con que la agenda política que quería imponer el entorno videlista no funcionaba. Videla prefería moderar la interna del Ejército. La Secretaría General con su propuesta “politicista” era un extremo, eran los rebeldes del gobierno. El problema de Videla en ese momento fue que la moderación, la necesidad de conciliar estas fuerzas que van hacia lugares opuestos, lo llevó a quedarse inmóvil. El segundo error político de la dictadura fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En las Actas se ve claramente que el Proceso abandonó el Plan Político con la visita de la CIDH, no trataron más el tema. Esto hace que su implementación se demore. Dos meses después de que se retiró la CIDH en 1979 hacen una publicación apurada. El Plan Político es nada más ni nada menos que un proyecto que redacta el Gobierno militar, un texto que para el Proceso debería ser equivalente a los documentos fundacionales, como el Estatuto, tiene que ser una especie de regla fundamental. Es más, cuando ellos publicaron sus documentos fundamentales, las Bases Políticas, aparecen junto con los otros, el Reglamento, el Estatuto. Realmente tuvieron una fe muy importante puesta en este Plan. Cuando lo publican, llega tarde, y además repite prácticamente de forma idéntica las mismas vaguedades e imprecisiones que el régimen venía diciendo desde abril del 1977. El tercer gran error político de la dictadura fue la guerra de Malvinas. Son acontecimientos que responden –parece- a otros planos que no son los políticos pero que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en el lugar que el Plan Político ocupa en la agenda del régimen. A mediados de 1978 hubo un despertar de la oposición política que concluyó a mediados de 1981 con la formación de la Multipartidaria. El Proceso profundiza todos sus conflictos internos y se produce esta sucesión tan violenta y tan traumática entre Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Y lo único que va a quedar del Plan Político, dentro de la agenda de la Junta Militar, es lo que en las Actas aparece como las Premisas. Esta propuesta y proyecto de refundación profunda que había comenzado a articularse en octubre de 1976 con el primer Plan Político pasa a transformarse en la “no revisión” de lo actuado en la “lucha contra la subversión y el terrorismo” y la institucionalización del poder militar en la toma de decisiones. Entre 1976 y 1981, el Proceso abandonó sus objetivos políticos refundacionales para concentrarse en ellos mismos.

¿Qué significa la institucionalización del poder militar?

Esto quiere decir crear un “Cuarto Poder”. Que las Fuerzas Armadas conformaran un nuevo poder en el mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pensado como un Poder “Corregidor”, como un órgano de control superior. Para lograr la institucionalización del poder militar se requería reformar la Constitución. El Proceso estuvo permanentemente -y esto es algo que lo caracteriza y diferencia de otras dictaduras militares- pensándose a sí mismo como un aprendizaje de otras experiencias, no sólo de la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora, sino que también dijo aprender de lo que se estaba viviendo a nivel regional con dictaduras contemporáneas, especialmente la chilena y la uruguaya. Esas dos dictaduras hacen ensayos de reforma de la Constitución: la chilena lo logra, la uruguaya fracasa.

¿Qué aplicó el Proceso de las otras dictaduras de la región?

En realidad, no aplicó nada porque la posibilidad de reformar la Constitución es un tema de profundo conflicto dentro de los militares. Los militares argentinos no llegan a plantear un referéndum, pero es cierto que en los Planes Políticos aparecen las recomendaciones acerca de reformar la Constitución Nacional. Públicamente, cuando se miran los diarios de la época, hay muchos funcionarios que también opinan sobre el tema: especialmente (Ramón) Díaz Bessone -Ministro de Planeamiento- y (Albano) Harguindeguy -Ministro del Interior- son los dos voceros de la reforma de la Constitución.

¿Qué otros temas aparecen en los documentos pero no fueron abordados en el libro?

Es muy importante que nos pongamos a trabajar los investigadores sobre lo que sucede con el Estado durante la dictadura, en muchos planos. Necesitamos reconstruir quiénes fueron los funcionarios que ocuparon el Gobierno, el Estado, los Ministerios, las Gobernaciones. Y no sólo porque permite avanzar sobre la posibilidad de pensar en responsabilidades penales. Es necesario comprender por qué la dictadura destruye -a pesar de que militariza extensamente el Estado argentino- las capacidades estatales argentinas: ¿es derivado del reparto tripartito del poder? ¿del ejercicio poco eficiente de los burócratas militares en el Estado? Es muy importante reconstruir, por ejemplo, la historia de las empresas militares durante este período, llamadas “industrias para la defensa”. El Proceso tiene todo el tiempo una cara pública y una cara secreta o clandestina: hay que ver cómo las dos se superpusieron.

¿Qué opina sobre la visita que hizo Obama a la Argentina el pasado 24 de marzo?

Estados Unidos, por su puesto, ha tenido un rol fundamental desde el planeamiento, organización, asesoramiento en los golpes de estado latinoamericanos, pero me parece que el problema no es Obama ahora: el problema lo tenemos nosotros. Los investigadores e historiadores sabemos que hay memorias que se imponen sobre otras. Creo que lo que estamos viviendo ahora es que hay una de las memorias que se ha vuelto hegemónica durante los últimos años, acompañada por procesos sociales y políticos legítimos -y felices a mi parecer- pero corre el riesgo de las otras memorias han permanecido vivas también durante todos estos años y pugnan por recuperar espacio político: ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Debemos comprender que hay memorias en conflicto. Lo importante es entender que si no luchamos por la memoria en que creemos es obvio que van a haber otras listas para ocupar el lugar. No es algo dado, no hay una verdad, son luchas históricas.

Las Fuerzas Armadas se autodeclaraban apolíticas. Haciendo una analogía en el nivel discursivo exclusivamente, ¿qué piensa sobre la intención de desideologización del actual gobierno nacional?

Hay algo muy interesante que tiene que ver con la genealogía del PRO como fuerza política y la municipalización de la política que plantean los militares. Si uno lee las Actas o los Planes Políticos y analiza cuál es el contenido de la política que quieren los militares durante una dictadura es idéntico a la naturaleza de la política que plantea el PRO. Los militares, asesores y civiles argentinos proponían una ciudadanía involucrada y orientada a solucionar problemas concretos: desde las cloacas hasta, por ejemplo, las sociedades de fomento, el trabajo en conjunto, que ahora sería el trabajo en “equipo” y el no involucramiento de los ciudadanos en la política nacional. ¿Qué ha sido el PRO, sino una dirigencia surgida del espacio municipal? Son paralelismos que hay que trabajar y estudiar en profundidad.

Hace 17 años trabaja en este tema, ¿por qué lo eligió?

La elección de los temas de estudio tiene que ver con miles de cuestiones. Hubo una tendencia en mi casa por interesarnos en cuestiones políticas. Yo nací en 1972 y a pesar de que mis primeros recuerdos políticos fueron de la transición, tengo recuerdos de la Guerra de Malvinas, del miedo que se vivía en las casas. También tiene que ver con haber estudiado Sociología: el Proceso, la dictadura, son temas importantes para los sociólogos, para comprender aquello a lo que había que oponerse. Por otro lado, con una intención más militante mía –aunque nunca milité en un partido- de descubrir la debilidad del poder: no resisto los relatos absolutos, intento descubrir los secretos, las grietas.

Para el libro, ¿entrevistó a militares?

No, no entrevisté militares. Creo más en el cruce de fuentes: la tarea del investigador consiste en armar con ellas un entramado, una red de información que permita ver la evolución de los procesos históricos. El testimonio de los protagonistas es otro tipo de información, válida también. Recurrí para el libro a dos entrevistas que fueron muy buenas y están en el archivo de Historia Oral del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA. Elegí dos entrevistas a figuras clave de este proyecto de Plan Político que realmente me sirvieron mucho para comprender el contexto con el que estaba trabajando: una que se le hizo al que era por entonces el Secretario General de la Presidencia de la Nación, el General (José Rogelio) Villarreal, y otra a Ricardo Yofre, que fue el subsecretario. Lo que obtuve de esas entrevistas, a pesar de que no las hice yo, fue la posibilidad de reconstruir ese entramado.

¿Desde cuándo investiga el tema?

Vengo investigando el tema desde que me gané la primera beca en el CONICET, en 1999. Es importante resaltar que el libro es producto del sistema científico y tecnológico público que tuvo lugar en el CONICET, en la Agencia, en las Universidades Nacionales. Este tipo de libros que no necesariamente tienen una salida comercial son fundamentales para la investigación y la docencia. Y es muy importante destacarlo -sobre todo porque en tiempos como los que corren hay una especie de “reformulación” o intentos de vulnerar todo esto-: sin un sistema científico público, este tipo de libros no se puede escribir.

Actualizado 30/03/2016