Jun 2, 2015 | Entrevistas

A comienzos del siglo XXI comienza a vivirse un proceso de transformación de los grandes indicadores sociales de los años noventa generando nuevas preocupaciones. En el marco de estas inquietudes comenzó a trabajar el equipo de investigadores consagrados, docentes y profesionales multidisciplinarios que hoy forman parte del equipo organizador del Seminario Internacional de Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Entre ellos Eduardo Chávez, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani (IIGG) forma parte del corazón de este evento.

Con el objetivo de estudiar nuevas problemáticas que pudieran convertirse en tema de agenda académica y política comenzaron a reactualizar los debates y a involucrar a instituciones de toda Latinoamérica.

-¿Cuál es el principal desafío respecto a la desigualdad social que se vive en los países de América latina?

-El principal desafío tiene que ver con la distribución material de recursos que está asociado al fortalecimiento institucional, debido a que se encuentran mayores niveles de desigualdad en aquellos lugares donde hay determinados actores sociales que son más débiles en términos institucionales. Es decir, que no cuentan con un respaldo que les permita establecer pautas de confrontación que les den beneficios.

-¿Cómo se aplicaría esto al caso argentino?

-En el caso argentino, por ejemplo, hoy vivimos un período de paritarias. Las paritarias están instaladas y hasta se ha formado un sentido común sobre su existencia. Hace diez años atrás esto no existía. Se negocia con sindicatos fuertes que ponen sobre la mesa elementos que le permiten sacar mayor o menor tajada del proceso distributivo. Es decir, que le arrancan ya sea al Estado o al mundo empresarial porcentajes que no licuen los ingresos de acuerdo al proceso inflacionario. Por ende, queda claro que, en este proceso también se involucra la capacidad de negociación institucional de los sindicatos que defienden al más débil de esa demanda que es el trabajador.

-¿Qué mecanismos influyen en las condiciones de desigualdad?

-No son fáciles de observar. No solo la diferencia en el salario genera desigualdad sino también las condiciones institucionales que permiten que esa desigualdad persista, los niveles de tolerancia social de la desigualdad, los elementos que inciden en las valoraciones sociales como el prejuicio y la discriminación por ejemplo sobre los migrantes, determinado color de piel, género o discapacidad física. En muchos casos, en términos valorativos, aparecen como un elemento que jerarquiza roles e incide en los procesos distributivos.

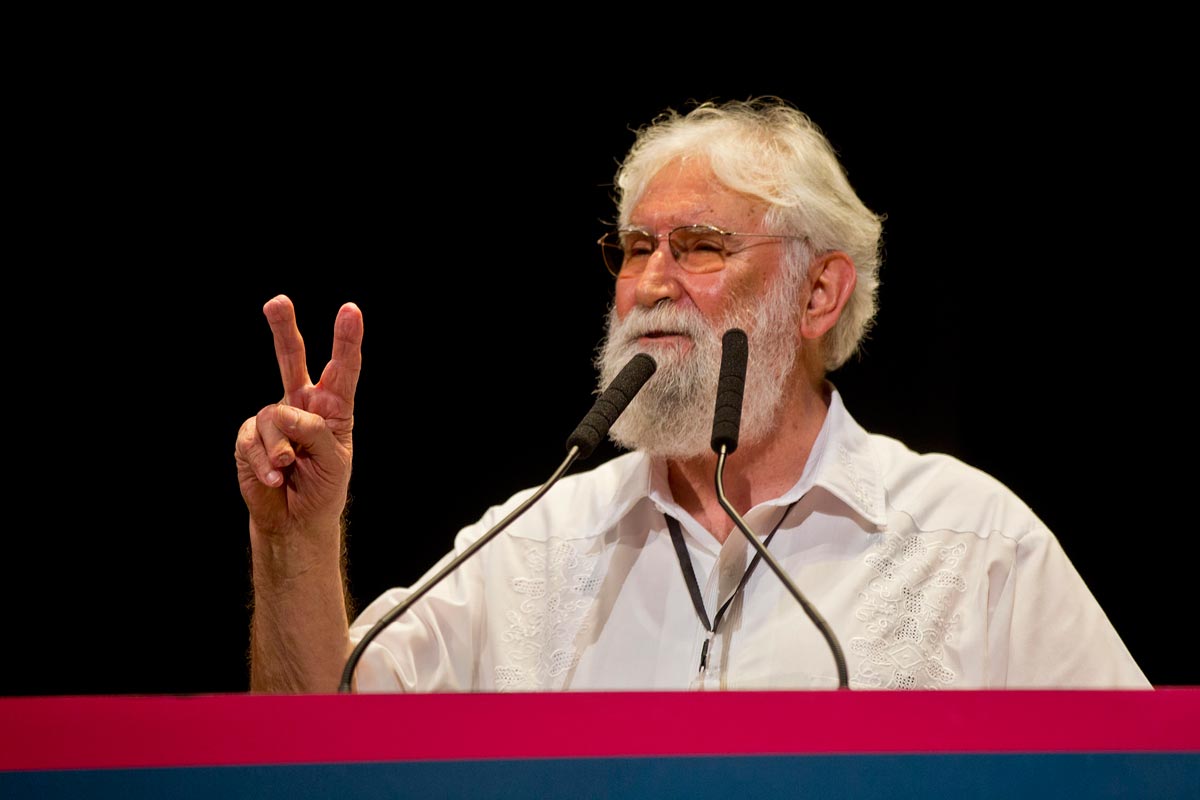

Eduardo Chávez Molina en plena entrevista.

-¿Qué efecto generan las paritarias sobre a la desigualdad?

-Las paritarias estratifican determinados ingresos y achatan la desigualdad dentro del mundo de asalariados agremiados debido a que se dan en un marco de negociación. En el mundo de los asalariados los que negocian sus paritarias, son los trabajadores protegidos: es decir, el Estado regula la relación capital-trabajo. Por otra parte, en el mundo de los asalariados desprotegidos, informales o cuenta propias informales, su salario va a depender del propietario que le quiera aumentar el salario o de su capacidad productiva. Sin embargo, los salarios en Argentina no aumentan por productividad sino por inflación y por ende, hay sectores que le ganan a la inflación, que la empatan o que pierden frente a ella.

-¿Cuál es el factor principal que explica el grado de institucionalidad de las reglas económicas en los países de América Latina en el siglo XXI: el Estado o el mercado?

-Es el Estado, que orienta las intervenciones. No solo en Argentina sino también en Brasil el Estado ha generado fuertes políticas de regulación. En Chile en mayor o menor medida ha avanzado hacia un proceso similar. Por otra parte, también en países como Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador en donde, la fuerte impronta del Estado ha llevado a modificaciones sustantivas.

-¿Cuáles son esas modificaciones?

La protección. Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse. Puede considerarse un ingreso mayor, menor o al borde de la línea de pobreza pero antes no lo tenían y es un cambio. Otro gran cambio es la capacidad que tiene el Estado para regular la relación capital-trabajo y las paritarias son una expresión de esto.

-¿Qué efectos han tenido estos cambios en la estructura de clases?

Es paradójico porque la estructura de clases no se ha modificado sustantivamente, es decir que los sectores medios que refieren a empleos de servicios no manual se han mantenido relativamente estables, ha mejorado algunos puntos la clase trabajadora industrial y existe un fuerte componente de clase trabajadora industrial no protegida y cuenta propias informales.

-¿Cómo es la situación de otros países como Venezuela, por ejemplo, en términos redistributivos?

-Es muy similar al caso argentino y en términos de contención de la disparidad de desigualdad, pero lo que tiene de trasfondo es un gran proceso de tensión socio-política producto de los procesos redistributivos.

«Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse», dice Eduardo Chávez Molina.

-Pero, el ciudadano venezolano común en el día a día, no puede ir al supermercado a comprar productos de la canasta básica. Se ve afectado por el desabastecimiento y por la regulación que se está aplicando sobre la compra de alimentos. ¿Esto genera que no pueda ver satisfechas sus necesidades básicas y por ende, mayor desigualdad?

-Me recuerda mucho al modelo Chileno de la Unidad Popular que produjo posteriormente el golpe de Estado. La particularidad del caso venezolano es que no tiene una producción de alimentos propia. Venezuela históricamente nunca produjo alimentos lo cual genera la necesidad de la divisa para comprarlos por decisiones políticas no solo del gobierno actual si no de gobiernos anteriores que apostaron a la reventa petrolera lo que lleva a que todos los alimentos se importen. Y las experiencias de producción de alimentos propios han fracasado o son débiles. Un país que no produce alimentos sumado a la tensión social que genera la distribución obviamente provoca dificultades. Todo proceso distributivo genera tensión social.

-¿Actualmente cuál es la principal tensión en Argentina respecto a procesos distributivos?

-En el mundo sindical el principal conflicto es el impuesto a las ganancias porque corroe los ingresos más altos alcanzados en las paritarias. En el mundo empresarial, por un lado, son las restricciones de la localización de ganancias en el exterior con el control del dólar que evita que una empresa nacional o internacional localice sus ganancias en el exterior. Por otro lado, la gran tensión de los grupos empresarios son los grandes salarios que le arrancan los trabajadores con las paritarias.

-¿Cuál es la principal relación entre desigualdad y movilidad social?

-La desigualdad no siempre va acompañada de la movilidad. Si se achican ciertos elementos de desigualdad que no solo tengan que ver con ingresos sino también con oportunidades e igualdad de condiciones se puede seguir avanzando en los procesos de desigualdad. Por ejemplo, si no se dan becas para que un pibe vaya a la universidad, se pueda comprar apuntes, vaya al bar y se compre un café con leche y medialunas para que pueda estar alimentado cuando tenga hambre y llegue a su casa y tenga una cama para dormir, no me va a servir de nada solo tener la universidad abierta. Por ende hay que abogar por igualdad de condiciones y de esta forma se produce un proceso de movilidad. Cambiar de posición social no siempre implica una mejora en la vida, lo que uno tiene que procurar es que todo proceso de movilidad ya sea si me quedo, heredo o mejoro conlleve mejores condiciones de vida.

-¿En qué medida las problemáticas de desigualdad y movilidad social afectan a las democracias de Latinoamérica?

-Las afectan profundamente. La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia. Cuando el mundo empresarial y político conjuga sus espacios de poder en detrimento de amplios sectores de la población deslegitima la democracia. En Chile se dio una de las experiencias menos conocidas en el continente que fue el gobierno de los empresarios. Por primera vez en el continente los empresarios gobernaron. Todos. Las empresas más importantes de América latina como LAN, empresas médicas privadas, Retail, el principal dueño de supermercados, ocuparon cargos ministeriales. Una desigualdad que ya existente encarnada en ese proceso genera mayor deslegitimidad. Ojo: Argentina tal vez no esté ausente en el futuro de esos procesos porque obviamente la desigualdad deslegitima. Mientras más políticas de desigualdad se generen la tensión se incrementa porque los que no tienen quieren y los que tienen no quieren ceder.

La movilidad al contrario está muy emparentada con la democracia porque todos nos consideramos capaces y expertos en nuestros temas específicos y queremos que la sociedad nos retribuya en torno a eso. Con retribución me refiero no solamente a dinero sino también a reconocimiento y prestigio.

-¿Cuál es el principal desafío a futuro?

-Que la desigualdad sea parte de la agenda política. De esta forma puede ser mediatizado a través de la intervención. Además, ver cuáles son las condiciones estructurantes de la desigualdad en Latinoamérica, utilizar los instrumentos adecuados para medir la desigualdad y trabajar sobre la legitimidad de las instituciones que captan datos.

Abr 22, 2015 | inicio

Como en los rituales originarios, miembros de la comunidad escenifican los mensajes más importantes para el pueblo. Mientras en la mística iniciática del VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas – Vía Campesina (CLOC), las semillas fueron veneradas como la fuente de vida, la lluvia cayó en Ezeiza en símbolo de buenos augurios. Así, entre las representaciones del campo asediado entre agrotóxicos y alambres, la pacha y las semillas nacientes, las personas con disfraces y vestimentas típicas cantaban y bailaban al ritmo de las voces indias, mientras la platea de 1200 delegados y delegadas de organizaciones campesinas e indígenas de la región acompañaron la ceremonia alternando aplausos y respetuosos silencios.

En la previa, bajo la consigna “Juventud del campo y la ciudad, luchando por la soberanía popular” se realizó la IV Asamblea Continental de la Juventud en donde debatieron sobre los propios procesos organizativos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, sus fortalezas, sus debilidades y sus aportes. Según Sayra Ticay, integrante de la Organización Trabajadores del Campo de la región Centroamérica y de la CLOC a nivel general,uno de los desafíos de la agenda de la juventud es: “La permanencia en las comunidades desde las organizaciones, aportándole a las luchas para construir nuevas alternativas y desarrollarnos, reivindicando nuestros derechos en la madre tierra”. También la agroecología, la formación y la migración formaron parte de la nómina de temas que los jóvenes impulsaron.

En tanto, las mujeres campesinas e indígenas también tuvieron su propio espacio de encuentro y debate en el marco de V Asamblea de Mujeres. “Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede”, exponían a coro cientos de mujeres de diversas edades y procedencias cada vez que había ocasión, a la vez que en el congreso afirmaron que “con la mujer en la casa, la reforma agraria se atrasa”, consigna en la que radica uno de los más grandes desafíos de la lucha de las organizaciones del campo en su construcción de un “feminismo campesino y popular”, ya que en virtud de las experiencias socialistas se evidencia “el error histórico de considerar la cuestión de las mujeres como secundaria, como si todo se resolviera por la centralidad de la clase”, manifiesta el documento. Allí se plantea además la necesidad de avanzar en un feminismo que retome otras luchas pero que sea expresión de las mujeres del campo, indígenas de la región con los problemas de clase que esos territorios y no otros, atraviesan. En las conclusiones también se remarcó el rol de las mujeres del campo en estos 20 años de lucha de la CLOC – Vía campesina y se afirmó: “Cualquier lucha construida sin la participación efectiva de las mujeres es una lucha por la mitad”.

Algunos funcionarios de organismos públicos argentinos que facilitaron la organización y desarrollo del Congreso estuvieron presentes en la apertura: Emilio Pérsico, Secretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural; Javier Rodríguez, Secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria; Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos y Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de comunicación Audiovisual. La mesa inaugural se completó con las presencia de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Nemesia Achacollo; Deolinda Carrizo y Diego Montón, quienes están a cargo de la Secretaría Operativa de la CLOC; la coordinadora general de Vía Campesina, Elizabeth Mpofu de Zimbabwe y el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de Argentina, Valdir Welte. Pero el momento de mayor emoción se vivenció cuando la locutora invocó a Eduardo Galeano, escritor y cronista uruguayo fallecido el día anterior. En ese instante la pantalla del salón mostró su imagen y su voz se filtró por las venas latinoamericanas y caribeñas de las cientos de personas presentes.

La organización de los debates durante el congreso estuvo distribuida en distintos tópicos: Minería, Asalariados y migrantes, Soberanía alimentaria, Reforma agraria, Formación, Comunicación, Represas y Derechos humanos y campesinos. En tanto, se trataron con reconocidos referentes de la región temas como la coyuntura política y agraria, la cuestión de la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria, los derechos humanos, la agricultura campesina e indígena sostenible, la migración y los trabajadores rurales, y formación y paridad de género. Entre otros, expusieron Joao Pedro Stédile y Atilio Borón, quien retomando al pensador italiano Antonio Gramsci planteó a su nutrida audiencia: “la existencia de un optimismo de la voluntad, nos expresa que es posible derrotar las formas capitalistas actuales”.

Hacia el final del congreso, Itelvina Masielli del Movimiento Sin Tierra de Brasil, también miembro de la CLOC – Vía Campesina, evaluó: “concluir este congreso en el Día Internacional de la Lucha Campesina es un acierto político. En este día de lucha campesina en el mundo volvemos a demostrar que tenemos claridad de nuestro papel, del rol que nos toca y por eso ya este congreso ha declarado que no vamos a dar respiro a las transnacionales, ni a los tratados de libre comercio que nos atacan en nuestro continente”.

En esa línea, las conclusiones del congreso acompañan “el avance de los procesos regionales y continentales de integración como UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC, el VI Congreso saluda la contundente solidaridad y unidad entre las organizaciones y países de América Latina y el Caribe, que respaldaron la posición de Cuba y su denuncia sobre el bloqueo norteamericano”, a la vez que levantan la bandera de mujeres: “el feminismo campesino y popular es parte de nuestro horizonte estratégico de transformación socialista”. También reafirman “la Reforma Agraria Integral y Popular, la agricultura campesina e indígena de base agroecológica como componentes imprescindibles de nuestro camino hacia la Soberanía Alimentaria (…) Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio que apoyado por los capitales financieros internacionales (…), es el principal responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y de urbanización”.

El 17 de abril en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina y en consonancia con las conclusiones finales del VI Congreso, se realizó una marcha desde la Sociedad Rural Argentina, hasta la embajada de Estados Unidos. En la sede porteña de los ruralistas se denunciaron las consecuencias del modelo del agronegocio en los pueblos rurales; y en la embajada estadounidense se realizó el acto de cierre que pretendió dar reconocimiento a las luchas campesinas en todo el continente, a la vez que cuestionó la injerencia norteamericana en Venezuela. Más de 3000 personas de toda Latinoamérica y el Caribe hicieron oír sus voces en las calles porteñas al grito de “alerta, alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América latina”.

Abr 19, 2015 | destacadas, inicio

Latinoamérica es hoy un modelo para Europa, para esa crisis que golpea a su pueblo con la aplicación de políticas neoliberales, esas que recortan derechos y agrandan la brecha social. Esta historia ya se vivió y sobrevivió en la región desde los setentas, noventas y principios del siglo XXI y en algunos países prevalece hasta nuestros días. En algunos otros, a raíz de la experiencia de grandes crisis acompañadas de movimientos sociales de igual dimensión, generaron el replanteamiento del escenario y la reconstrucción de esos Estados destruidos por el neoliberalismo.

Hace pocos días, en conferencia de prensa que el Ministerio de Cultura de la Nación organizó a propósito del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, el teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño Leonardo Boff; el historiador, analista político, licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Sociales y escritor venezolano Vladimir Acosta y el filósofo brasileño y doctor en Ciencia Política, Emir Sader, opinaron con respecto a estos procesos de reforma de las políticas neoliberales en algunos países de la región.

Sobre la Iglesia Católica

Lo que tienen en común las políticas que llevaron a cabo dichos países, o más precisamente, dichos gobiernos, es la lucha por el oprimido, por el desposeído de derechos, acuerdan los tres pensadores. En esta línea, Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, expresa: “La teología de la liberación no es una disciplina, es una manera, un método de hacer teología, arrancando desde el oprimido, entendiéndolo como un empobrecido que sufre. Esa teología nació escuchando al oprimido afroamericano, a las mujeres, a los indígenas. Tiene una extrema vigencia mientras existan pobres en el mundo”. Y amplía: “A partir de esa dimensión religiosa, se da el compromiso con los derechos de los humildes, de los pobres. (…) El primer derecho es a la vida, el pobre no tiene política, no puede hablar, primero hay que garantizarle los medios de vida”. En este sentido, Boff destaca el papel que debería tener la Iglesia y la dimensión que toma, según su parecer, con el papado de Francisco: “El Estado tiene que hacer justicia social, ninguna solución es eficaz para los pobres si no incluimos a los pobres, sino caemos inmediatamente en el asistencialismo. (…) Yo creo que este Papa (Francisco) está haciendo una reconciliación. Es el primero en la historia de la Iglesia que reúne a los movimientos sociales de Roma en la Academia de Ciencias para saber cuáles son las causas de la pobreza».

Vladimir Acosta discrepa acerca de los cambios que pueda generar la Iglesia frente al oprimido: “La Iglesia Católica realmente es de piedra, ahí no se puede modificar nada, la Iglesia es un partido político. ¿Cómo se discute con quien es el vicario de Jesucristo, con el representante de Dios en la tierra? No hay manera que pueda haber democracia, se pueden hacer retoques pero no modificar la estructura, y aunque la Iglesia no tiene hoy el poder para quemar vivos a los disidentes, tiene el poder de excomulgarlos, de arrinconarlos como le pasó a (Gustavo) Gutiérrez, el promotor de la teología de la liberación. La Iglesia no se modifica, o se acepta totalmente lo que dicen las autoridades puesto que su poder viene de Dios, o uno tiene que salirse antes de que lo califiquen de hereje y lo excomulguen. No dudo de la buena voluntad del Papa Francisco pero a la Iglesia sólo se le pueden hacer retoques, no cambios estructurales”.

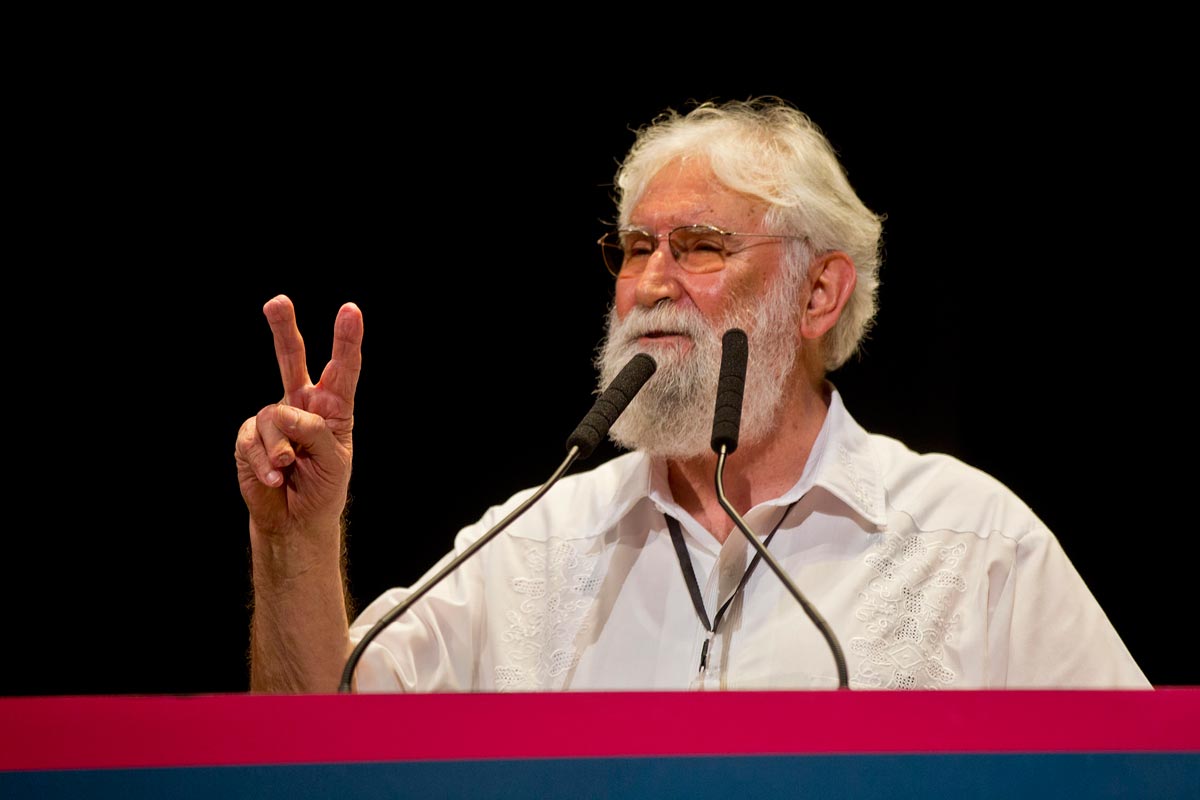

Vladimir Acosta participa de El Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad.

Foto: Prensa Cultura Nación

Sobre humanismo, solidaridad y derechos

En relación con los derechos del oprimido, Emir Sader opina sobre cuál debería ser la respuesta latinoamericana frente a la ideología norteamericana del consumismo predominante: “Hay que recomponer una idea de solidaridad social. El neoliberalismo produjo una desolidarización de la gente, cada uno arregla lo suyo a expensas de otro. Es muy significativa la idea generalizada de que no hay que pagar impuestos, sin pensar a quiénes se está transfiriendo renta. Siempre está la idea muy unilateral de que se está pagando al Estado. Hay que ver qué es lo que el Estado está haciendo con eso. Cuando se cortan recursos parece que la gente queda contenta. Pero, ¿qué es lo que se está cortando? Becas de estudiantes, auxilios a la salud pública. Aquí la prensa tendría un papel importante para decir a dónde van los impuestos, qué pasa con el presupuesto. Ese es un aspecto, pero lo fundamental es ayudar a crear una ideología de solidaridad humanista en contraposición a la idea que cada uno se arregle por sí mismo compitiendo con los otros”.

A esta necesidad de recomponer los lazos solidarios, el brasileño Boff agrega la idea de una solidaridad ecológica: “Las discusiones políticas casi no entran en la cuestión ecológica. Si uno escucha a la propia comunidad científica norteamericana, no hay duda de que si no hacemos nada a partir de ahora, a mediados de este siglo habrá un calentamiento abrupto donde las formas de vida de hoy no van a subsistir y la mitad de la humanidad va a desaparecer. ¿Quién discute eso en la política? Nadie. Eso amenaza a todos, a ricos y pobres. Hay que introducir a la ecología como un discurso político, no como el de algunos que se preocupan por la sustentabilidad de la tierra, no, el discurso es: ¿Qué futuro tiene la humanidad, la vida?”. En esa línea, Acosta agrega que la frase de los neoliberales de que el capitalismo es el fin de la historia podría no ser una frase equivocada, pero no porque no hubiera más historia sino porque no habrá más planeta.

Sobre los medios de comunicación

El rol de los medios de comunicación frente a la democratización de la opinión pública es una reflexión que recorre el discurso de todos los intelectuales consultados. Sader da su punto de vista: “Democracia es también acceso a la formación democrática de la opinión pública. Que no sean sólo algunas familias las que hablen para el resto de la sociedad, sino que toda la gente pueda pronunciarse desde puntos de vista diversos. Que no exista lo que (Noam) Chomsky dice de la ‘fabricación de la opinión pública’ sino que sea una construcción democrática, pluralista, con múltiples voces”. El brasileño también apreció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y manifestó la necesidad de su plena aplicación: “Es indispensable que así sea. En Brasil, si depende del Congreso, no (avanzará) porque es conservador, pero hay muchas vías para avanzar. El gobierno se está descentralizando, está aplicando normas constitucionales que impiden el monopolio en los medios de comunicación, está fortaleciendo radios, televisiones públicas y radios comunitarias. Esas son vías perfectamente posibles de avanzar sin una ley en el Congreso”.

La idea de Patria Grande

Los intelectuales advierten que los cambios implementados que han logrado la ampliación de derechos en América latina, podrían estar en peligro ante el avance de las derechas. En el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, Emir Sader afirma: “Una cosa es un cambio dentro de la continuidad del modelo y otra es la ruptura. Entonces, las candidaturas que se plantean significan cosas distintas, aunque individualmente podrían asemejarse entre sí, pero hay que ver el grado de compromiso que tienen con el rescate extraordinario que hizo el kirchnerismo de la peor crisis que la Argentina ha vivido en su historia. Ese es el tema central, cómo se posicionan frente a eso para darle continuidad a un modelo de desarrollo con redistribución de renta, o (pretenden) volver a la prioridad del ajuste fiscal y las políticas de libre comercio.” Y advierte: “Ese es el tema fundamental sobre el que los argentinos deben pronunciarse: si quieren continuidad, perfeccionando, avanzando, adecuando el modelo o quieren una ruptura que sólo significa el retorno al pasado y no proyecta ninguna alternativa de futuro desde las oposiciones de derecha latinoamericanas”.

Emir Sader en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Foto: Prensa Cultura Nación

Con respecto a las últimas declaraciones de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela, Sader explica: “Para Estados Unidos en su megalomanía imperialista, siempre tiene que diabolizar: Unión Soviética, Stalin, Cuba (…) Cuando normaliza relaciones con Cuba tiene que profundizar la diabolización de Venezuela”. Boff, por su parte plantea al respecto: “El discurso de la derecha no acepta la democracia, tiene un verdadero odio al pueblo que ha dejado de ser pobre. No le temen a las masas ignorantes, le teme a los pobres que piensan porque proponen sus derechos y cuestionan la hegemonía, la dominación. Si uno pregunta ¿En dónde está la esperanza y las fuerzas que llevan a la sociedad a otro nivel? Está en las fuerzas populares, porque las fuerzas de la dominación repiten más de lo mismo y tienen que usar la fuerza para imponerse porque ya no les alcanza con un discurso que apoye su proyecto. Ya no se acepta más el tipo de dominación que había antes, no se acepta más, tenemos que negociar, hacer el gana gana, no el gana pierde y esa es un poco la estrategia que está surgiendo en América latina que evita las violencias políticas y militares, hay violencias sociales enormes, pero se evitan enfrentamientos que serían malos para el proceso”.

En esta dirección, Acosta considera: “Se trata de rescatar la idea de la Patria Grande y la solidaridad entre todos nuestros pueblos y todas nuestras luchas, porque en este momento de avance del imperialismo y las derechas -que son unas derechas mercenarias financiadas por los Estados Unidos y que hacen sus políticas por encima de los intereses de su país- se ha caído un poco en que cada uno de estos procesos tiene sus propios problemas y se han concentraron en resolverlos solos. Y la idea matriz es que hay que pensar que son procesos hermanos que luchan por las mismas causas, con sus propios matices, pero que luchan por la causa de los pobres, de los oprimidos, de los débiles, para darles derechos, recursos y llamarlos a defender eso. Como lo que pasó después de la Independencia, todos ganamos porque estábamos unidos y derrotamos al Imperio español y después cada uno tomó su rumbo y terminamos re colonizados por ingleses y luego por Estados Unidos. Una unidad se hace absolutamente indispensable, hay una gran tarea de recuperar el hecho de ver nuestra patria como una Patria Grande, como una patria que es única y de todos nosotros y no por separado. Esto es una tarea permanente, independientemente del frente donde se esté, es la causa de América latina y la tenemos que seguir defendiendo”.

Abr 14, 2015 | inicio

Llegó hasta segundo año del secundario y decidió salir a buscar la vida en los rincones más intrincados, donde llegan los que saben mirar. Se formó en los viejos cafés que tapizaban el Montevideo de la posguerra, en la década de 1950, mientras escuchaba a los republicanos españoles exiliados despotricar contra el dictador Francisco Franco. Por la tarde se sentaba a la mesa de Juan Carlos Onetti y el inmenso Paco Espínola, a quienes consideró sus maestros en el arte de narrar. De día trabajó de obrero en una fábrica de insecticidas y después de empleado bancario, mientras dibujaba sus caricaturas para el diario socialista El Sol. Con veinte años llegó a las páginas del mítico semanario Marcha, conducido por Carlos Quijano que lo nombró secretario de redacción. Esa “experiencia formativa”, como el propio Galeano la consideró, lo marcó para siempre y supo así que el periodismo era su forma de “estar en el mundo, entre los demás”.

Viajó por América latina y el mundo, para registrar la revolución china a comienzos de los años sesenta que desafiaba a la Unión Soviética recién liberada del stalinismo, en una competencia por hacerse con la pureza ideológica del socialismo. Cruzó el océano y se metió en la selva guatemalteca para entrevistar a los guerrilleros que luchaban contra las dictaduras títeres del imperio norteamericano. En Cuba después de abrazarse con el Che Guevara, se lanzó a recorrer y denunciar las bestiales condiciones de vida de millones de latinoamericanos en Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Paraguay y Brasil. Y fue procesando esas vivencias en sus futuros textos.

Siempre consideró a la escritura como un territorio libre de etiquetas y fronteras. Por eso cada uno de sus libros es un corrimiento y ruptura de límites para mezclar al periodismo con la literatura, el testimonio con la metáfora que universaliza situaciones. Escribió Las venas abiertas de América latina en noventa noches para presentarlo en el concurso Casa de las Américas, donde fue desestimado en 1970, aunque un año después se convirtió en pieza de culto para la Nueva Izquierda latinoamericana y una denuncia documentada que pegó en el corazón del capitalismo malherido de los arrabales del mundo. Después de ese ensayo siguió rompiendo límites con La canción de nosotros, y sus denuncias sobre la cárcel, la tortura y el exilio de miles de sus compatriotas. Él mismo tuvo que cruzar el Río de la Plata para escribir ese libro en Buenos Aires, donde con apenas una brisa de aire se dio tiempo y voluntad para crear la revista Crisis en 1973, un espacio de encuentro para la cultura latinoamericana y del llamado Tercer Mundo. Esa aventura duró tres años y volvió a partir al exilio español donde concibió su trilogía Memoria del Fuego que con la vuelta democrática en Argentina, en 1983 cautivó a una nueva generación, hija de Las venas abiertas… Pasó con mirada atenta los años de las transiciones democráticas en el continente y fue duro con la década del noventa y la primavera neoliberal que volvió a arrasar la región. Festejó la llegada de gobiernos progresistas pero sin dejar de marcar sus críticas a su entrañable Cuba, y sus nuevos hijos Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y su paisito Uruguay convencido que –como decía su maestro, Carlos Quijano- “los amigos son los que critican de frente y elogian por la espalda”.

Dos veces esquivó la muerte. A los diecinueve años no soportaba su crisis existencial y buscó morir. “La muerte me soltó”, diría años después. A los treinta, mientras recorría la selva venezolana para registrar la infrahumana vida de los mineros, la malaria lo agarró para llevarlo al otro mundo, pero “la mandé a la puta madre que la parió”, escribió años más tarde. “Ya no me quería morir. Sentí que tenía un par de buenas historias para contar y que mi vida era ser un cazador de palabras para convidarlas a los demás”, confesó.

El lunes 13 de abril la muerte lo abrazó definitivamente para llevarlo a recorrer para siempre toda la América latina y sembrarla de esas palabras que supo cazar con delectación de artesano.

Mar 12, 2015 | destacadas, inicio

El Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires fue el lugar elegido para el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, que tuvo lugar el pasado 12, 13 y 14 de marzo. Tres días de debate y reflexión política estuvieron en manos de más de treinta intelectuales, filósofos, activistas y funcionarios de América y Europa, entre ellos Noam Chomsky (EE.UU.), Constanza Moreira (Uruguay), Cuauhtémoc Cárdenas (México), Emir Sader (Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), Iñigo Errejón (España), Jorge Alemán (Argentina), Ignacio Ramonet (España), Álvaro García Linera (Bolivia), Axel Kicillof (Argentina), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Leonardo Boff (Brasil), Gianni Vattimo (Italia), Paco Taibo (México), René Ramírez (Ecuador), Ticio Escobar (Paraguay), Horacio González (Argentina), Camila Vallejo (Chile), Marisa Matías (Portugal), Pedro Brieger (Argentina), Ricardo Forster (Argentina), y muchos otros más.

América latina como vanguardia

Siete mesas de debate fueron el inicio de un inigualable encuentro: Desafíos y Encrucijadas en América latina, a cargo de Víctor Hugo Morales como moderador, tuvo como disertantes a Cuauhtémoc Cárdenas (México), Constanza Moreira (Uruguay), Emir Sader (Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), quienes debatieron acerca de los procesos latinoamericanos y sus desafíos en el contexto de avance neoliberal.

Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que su país es el que se encuentra más lejos de lograr las dos tareas que el Foro se propone “pues el avance neoliberal ha desindustrializado al país, ha generado un total abandono del Estado y ha aumentado a más del cincuenta por ciento la pobreza”, detalló. Más adelante, todos los disertantes declararon su apoyo y solidaridad hacia Venezuela frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos. En este sentido, la dirigente social colombiana Piedad Córdoba proclamó: “Mi solidaridad con Venezuela no es declarativa ni retórica, mi solidaridad es una solidaridad activa. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la revolución venezolana, para defender la revolución bolivariana. Si Venezuela se cae, el efecto dominó aplasta a toda la región”. Cuando llegó el turno de Emir Sader, en la sala ya se respiraba euforia y emoción. El filósofo y doctor en Ciencia Política reflexionó acerca del modo de vida norteamericano y su ideología consumista en la figura del shopping. Contrapuso éste a una ideología humanista y solidaria, donde prime la idea de comunidad. Planteó como tema central, pensar cómo reglamentar la circulación del capital especulativo que no genera trabajo, “quebrar la espina dorsal del capital especulativo” y profundizar la integración regional para derribar la especulación. Agregó que los medios de comunicación fabrican la opinión pública y sin la democratización de estos no habrá una verdadera democracia.

La conferencia magistral a cargo del filósofo, lingüista y activista estadounidense de 86 años, Noam Chomsky, comenzó con un balance histórico y político a 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Describió el auge y la decadencia norteamericana y declaró que el Estados Unidos de posguerra poseía la mitad de la riqueza del mundo, controlaba el continente y ambos océanos, multiplicaba su poder bélico y detentaba el poder para obtener toda la soberanía y conseguir la supremacía militar y económica. Europa sería reconstruida de forma que fuera funcional a los Estados Unidos, así como también el Sudeste Asiático.

Para dar cuenta de esta decadencia, el filósofo comparó dos importantes conferencias regionales, la de Chapultepec (México) en 1945 y la de Cartagena de Indias (Colombia) en 2012. En la primera, el objetivo era “establecer las reglas de juego en América latina” para asegurar el rendimiento de las inversiones norteamericanas. En la segunda, 67 años después, los temas giraban en torno a Cuba, el narcotráfico y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Este contraste marca el nivel de aislamiento en el que se encuentran los Estados Unidos frente a la región, ya que se perdió América latina. Para Chomsky, el acercamiento de norteamericano a Cuba se da en un intento por no quedarse aislado completamente. Destacó que el poder pasará a China en el próximo ciclo, a pesar de ser aún un país muy pobre, pero que sin embargo no existe otro contendiente.

El lingüista expuso que la crisis del capitalismo está en sus peores momentos y que “América latina ha estado a la vanguardia de la lucha contra el ataque neoliberal. Esto lo demuestran nuevos movimientos que surgen también en Europa del sur, en Grecia o España”. Pero advirtió sobre dos amenazas latentes muy importantes: la guerra nuclear y el desastre ambiental. Aseguró que ambas crecen gravemente y que al parecer a nadie le importa pues “las corporaciones quieren extraer hasta la última gota de combustible y ese impacto lo veremos en nuestros nietos (…) la especie humana está cerca del suicidio virtual”. Finalmente planteó que la llamada democracia, en realidad, es una plutocracia global y que hay que eliminar la especie de patología que tienen los líderes del mundo al redoblar sus fuerzas nucleares en este contexto.

La expansión del ciclo latinoamericano a Europa

De la mesa América latina y Europa en espejo participaron : Iñigo Errejón (España), Ignacio Ramonet (España), Ricardo Forster (Argentina) y Álvaro García Linera (Bolivia). Hicieron un paralelismo entre la crisis neoliberal latinoamericana de los años noventa y la actual crisis europea que ha visto nacer movimientos sociales como Podemos en España y el partido, ahora en el gobierno griego, Syriza.

Ramonet, doctor en Semiología e Historia de la Cultura arrancó la mesa y se sumó a las manifestaciones de solidaridad con Venezuela. Destacó que en ningún país donde se haya desarrollado un programa neoprogresista de inclusión social se ha producido ninguna derrota electoral, es por ello que las fuerzas conservadoras han intentado la desestabilización, a través de agresiones, campañas e intentos golpistas como el ocurrido el pasado 12 de febrero hacia Venezuela; el ataque a Dilma Rousseff a través de Petrobras; o el caso Nisman en Argentina: “Quieren evitar que este ciclo se prolongue”. Al final de su intervención habló de los medios de comunicación dominantes como instrumentos del poder financiero, en campaña internacional contra los líderes de Podemos y Syriza. Las manos, no alcanzaban para tantos aplausos.

El siguiente disertante fue el Doctor en Ciencia Política y líder del partido español Podemos, Errejón, quien expresó que Latinoamérica y Europa no son calco y copia y que su partido político no existiría sin los 15 años de lucha en la región. Dijo que Europa está en un momento donde es posible construir fuerza política, que no hay democracia sin apertura de derechos, que hay que girar la utopía conservadora que afirma que se puede desterrar la política y la concibe como un mero administrador de las cosas, como la toma de decisiones por fuera de la esfera pública. Manifestó que la democracia no es gestión de técnicas sino “la capacidad de poner a las instituciones al servicio de las necesidades de la gente”. Una ola de aplausos irrumpió sobre su discurso. Celebró la vuelta de la política en Europa y que con la recuperación de Grecia se ha evidenciado que sí había margen. Aseguró que se vive un nuevo clima de época gracias a los movimientos sociales como Indignados o 15-M que han abierto posibilidades políticas inéditas en España. Sin embargo, explicó, las crisis han sido de régimen político y no de Estado, lo cual ha generado que la acumulación de protestas no sea suficiente.

Al finalizar, propuso tres tareas para lograr la emancipación y la igualdad: librar disputas electorales con una representación política lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier intento de restauración conservadora; apuntar a una formación política que conlleve un trabajo político intelectual con los mejores cuadros; y en construir un pueblo en condiciones de reclamar su soberanía. “Ayer vendían resignación, hoy venden miedo. ¡Sí, se puede!” concluyó en medio de una ovación que duró más de la cuenta, al punto que el moderador tuvo que decir unas palabras para continuar con el siguiente disertante, nada menos que Álvaro García Linera.

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia empezó en medio de más aplausos. Fue sin duda uno de los momentos más emocionantes del Foro. Al comenzar destacó las plazas públicas como lugares de construcción política y declaró que América latina ha mostrado que la democracia no se puede reducir simplemente al voto, “la democracia es callejera, plebeya”.

Describió el papel del Estado y que hay que luchar por el poder de éste, pero sin ser absorbido por el mismo. Aseguró que las políticas de ajuste vividas en Europa no son suficientes para generar una masa crítica que se movilice ante los poderosos. “La clave es convertir el malestar social en una fuerza colectiva que abra posibilidades de cambio. (…) Una lucha política es una lucha por el sentido común, debe cohesionarse sino la gente se resigna y regresa a su vida cotidiana”. Para García Linera el gobierno está en la obligación de pensar en la gestión, en pensar en generar mayor igualdad. “El futuro de la revolución latinoamericana se define en el ámbito económico”.

Refiriéndose a Venezuela afirmó que “si Venezuela cae en las garras de una agresión, América latina habrá perdido” y que la región no es peligro para nadie, por el contrario “Estados Unidos y el Parlamento Europeo son un peligro para América latina”. Finalmente sostuvo que la integración latinoamericana necesita de una base material, de acciones conjuntas en economía y derechos. “Nuestra Patria Grande no durará si no pasamos del encuentro cultural al encuentro económico, una combinación del juego de la intelectualidad al juego de la gestión”, concluyó.

Venezuela en la mira

En los siguientes dos días del Foro se discutió el papel de las Nuevas Izquierdas y Tradiciones populares en América latina. El filósofo venezolano, escritor, analista político y doctor en Ciencias Sociales, Vladimir Acosta declaró que sólo hablaría de la agresión sufrida por su país ante las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos. Hizo un recorrido histórico de cómo se dio un cambio de época en Venezuela de la mano de Hugo Chávez, sus logros y políticas fraternas hacia otros países de la región. Destacó a Telesur como una de las mejores expresiones de democratización de la información y al triunfo del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Marcó como punto de partida de las agresiones contra Venezuela aquella cumbre en Mar del Plata donde George Bush no encontraba la puerta de salida frente al no rotundo sobre el ALCA y destacó a los organismos de integración regional como CELAC y UNASUR. Advirtió que todo ese avance está amenazado y que todo el pueblo venezolano necesita de la solidaridad de todos los demás países, no sólo declarativa sino también de marcha y movilización. El auditorio no hizo más que demostrarle su apoyo con largos aplausos de pie.

Más adelante en la mesa Actualidad de las Tradiciones Emancipatorias, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño describió la crisis que viven los pobres en Brasil producto de una gran sequía generada por la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Describió la filosofía indígena relacionada con el “buen vivir”, una sintonía fina con el universo donde prima una convivencia con todos los seres, una idea de compartir en comunidad y de consumo solidario en contraposición la acumulación para obtener ganancias individuales. Expuso que los países que han logrado implementar esta filosofía son Bolivia y Ecuador al reformar sus constituciones a través de Asambleas Constituyentes y poner en el centro a la naturaleza y no sólo al hombre como sujeto de derechos.

El valor de la política intergeneracional

El último día del Foro se presentó la mesa La Nueva Generación ante la disputa del presente. Axel Kicillof, doctor en Economía, profesor, investigador y actual Ministro de Economía manifestó que el neoliberalismo instaló el discurso de que la política era mala palabra, y que el Estado era ineficiente y corrupto. Sin embargo, “cuando éste se encuentra en buenas manos, es democrático y representa los intereses del pueblo es un potente instrumento de transformación al servicio de la producción y la redistribución de la riqueza”. Concluyó: “La tarea de seguir transformando la Argentina está en la cabeza y en los hombros de la nueva generación”.

En medio de calurosos aplausos, llegó el turno de la chilena Camila Vallejo, geógrafa, militante y actual diputada por el Distrito Nro. 26, La Florida. Describió la situación que atraviesa su país en materia de derechos. Resaltó que se ha tomado conciencia de que la educación es un derecho humano habilitante y que su lucro sólo genera segregación. Planteó que debía repensarse la educación y generar herramientas que permitan la recuperación del pensamiento crítico, eliminado con la doctrina del enemigo interno a través del miedo. Para lograr estos objetivos instó a una reforma tributaria para su financiamiento. Destacó a la política como herramienta de transformación que permite pensar en un proyecto colectivo y no sólo individual. “La mera conflictividad social sin disputa política no tiene sentido, se tiene que disputar el poder”, expresó. Dijo también que la institucionalidad política en Chile tiene una serie de candados que no permiten realizar reformas importantes y que faltan herramientas jurídicas que castiguen los crímenes de cuello y corbata, pero que sin embargo ya trabajan en ello.

Expuso que el mayor desafío es lograr la reforma de la Constitución política a través de una Asamblea Constituyente ya que, si se hiciese a través de una comisión bicameral caerían en el mismo vicio y nada cambiaría pues hay que darle herramientas a la gente para transformar su realidad.

Recalcó que en su país hay un gran descrédito por la política y por consiguiente una gran despolitización de la población. Por eso apuesta por una lucha intergeneracional donde las generaciones anteriores ayuden a las actuales en la tarea de lograr un cambio verdadero. “Somos historia, presente y futuro, tenemos que empoderarnos de nuestra historia”, finalizó.

El público del Cervantes no pudo contener más su apoyo, las banderas militantes se desplegaron en lo alto de los palcos, acompañadas de cantos y proclamas por América latina y Europa.