Ago 31, 2016 | inicio

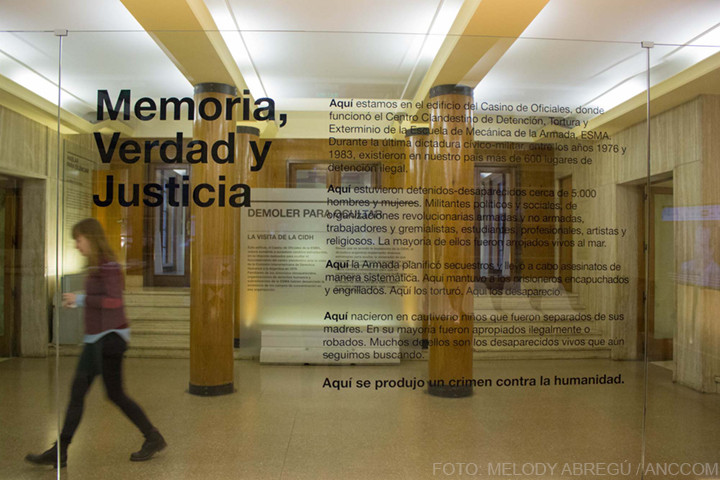

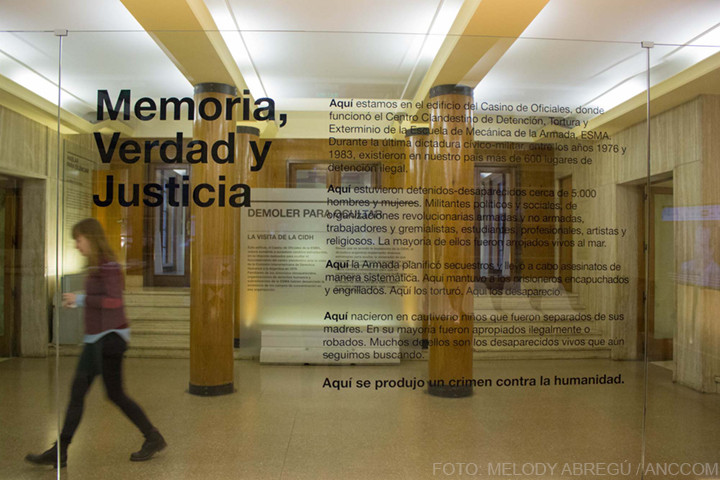

A trece años de la anulación de las leyes de impunidad, el sábado pasado se realizó en el sitio de Memoria ESMA -como cada último sábado del mes- “La Visita de las Cinco”. Se trata de un recorrido guiado por lo que fue el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sitio de exterminio, tortura y encierro clandestino por donde pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. “Mediante estas visitas buscamos hacer cómodo lo incómodo, pero también incómodo lo cómodo, sacudirnos un poco, porque aquí se cometió un crimen contra la humanidad”, dijo Alejandra Naftal, sobreviviente y museóloga encargada del proyecto.

El encuentro contó con la presencia de Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, quien en su presentación recordó cómo en 1998 lograron, junto a Laura Bonaparte, frenar mediante un amparo judicial el proyecto de demolición de la ESMA, impulsado por el entonces presidente Carlos Menem, con la idea de crear un espacio verde. Lois ubicó el comienzo de su lucha en noviembre de 1976, fecha en la que fue secuestrado y desaparecido su marido, Ricardo Lois. “Nunca jamás se nos cruzó por la cabeza a ninguno de nosotros la sed de venganza, sino todo lo contrario, la sed de justicia. Eso fue lo que le dimos a aquellos que nos hicieron desaparecer y no lo lamentamos, pero también queremos, a propósito de lo de Etchecolatz (la concesión del beneficio de prisión domiciliaria), que purguen sus condenas en la cárcel, porque al menos ellos tuvieron justicia, abogados que los defendieron y jueces que los juzgaron, nosotros no tuvimos ni siquiera eso.”

Frente al actual panorama político donde funcionarios cuestionan o subestiman las cifras de los desaparecidos, donde el mismo presidente Mauricio Macri utiliza términos como “guerra sucia” para referirse a la última dictadura cívico-militar -como sucedió durante una entrevista que brindó al sitio estadounidense BuzzFeed el pasado 10 de agosto-, y en donde parte de la justicia está revisando las condenas de algunos genocidas que solicitan prisiones domiciliarias, Graciela Lois hace hincapié en la necesidad de reforzar la lucha y en reagruparse como organismos de derechos humanos, para continuar defendiendo lo conseguido y para seguir peleando por lo que falta.

“Cierto es que esta vez la política de Estado tal vez no sea la deseada, pero estamos acostumbrados también a eso, nosotros no nos hicimos en la lucha con el viento a favor, nos hicimos precisamente con el viento en contra, construimos la historia, construimos la memoria y construimos derechos humanos. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a retomar ese trabajo, tuvimos épocas de crecimiento muy grande, como lo fueron estos años pasados y tenemos que aprovechar ese crecimiento para instalarnos mejor, los gobiernos seguirán pasando pero los obstáculos nos sirven para seguir adelante”, sentenció Lois.

La puesta museográfica fue inaugurada el 19 de mayo de 2015 por decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sus contenidos e instalación fueron el resultado de encuentros con diversos actores convocados por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Directorio del Espacio para la Memoria. Su base son los testimonios de las víctimas y los documentos históricos de la CONADEP, junto con la documentación desclasificada por las agencias del Estado para los juicios de la ESMA. Las Fuerzas Armadas nunca suministraron información sobre qué sucedió con cada uno de los detenidos-desaparecidos.

“¿Qué queremos ver? Que nos guíe ese pregunta. ¿Qué vamos a ver? ¿La nada? Porque acá no se presentaba la nada, acá había desaparición, sustracción. Quizás la pregunta que atraviesa todos los sitios de la memoria sea ¿cómo representamos lo irrepresentable?”, invitó a reflexionar el filósofo Darío Sztajnszrajber antes de comenzar el recorrido y agregó: “¿Tiene que ser entretenida una visita a la ESMA, tiene que ser pedagógica? ¿Cómo conciliar esos dos extremos? Porque la memoria no es lo mismo que la historia, en la memoria se juegan otras cosas, porque la memoria no tiene que ver con lo que pasó, la memoria tiene que ver con el presente”.

También estuvo presente el periodista Luis Bruchstein, hijo de Laura Bonaparte, que recordó cómo su madre, a diferencia de algunos, tuvo claro desde un principio la importancia de la lucha por la identidad y la memoria como garantes de justicia. Bruchstein, Sztajnszrajber y Lois recorrieron acompañados por unas cien personas las llamadas “estaciones” que se despliegan por los tres pisos del ex centro clandestino de exterminio, pasando así por el sótano, los altillos, “capucha y capuchita”, el Pañol y el Salón Dorado. “Caminar por los caminos de “capucha” es, para mí, volver a preguntarme sobre el mal. En el sentido de que el mal se nos presenta como algo claro, o que parece tener claridad. Parecería que todos tenemos la claridad necesaria para diferenciar el bien del mal y sin embargo se mezclan tanto muchas veces”, compartió Sztajnszrajber con los presentes hacia el final de recorrido.

Paredes que hablan

Cada estación tiene un título principal junto a un pequeño fragmento de texto que sintetiza lo más significativo de cada lugar, pequeños tramos de testimonios en primera persona de sobrevivientes que estremecen, junto con documentación y reproducciones de objetos de detenidos-desaparecidos. En una de las placas vidriadas de Capucha se lee: “La capucha se me hacía insoportable, tanto es así que un miércoles de traslado pido a gritos que se me traslade: ¡A mí!… ¡A mí, 571! La capucha había logrado su objetivo: ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número.”

Debido a que el edificio es prueba judicial, la intervención museográfica realizada fue mínima, tanto es así que mientras uno camina se puede observar como la humedad carcomió sus paredes y pisos, evidenciando así dos capas de pintura, una rosada y otra amarilla. “El edificio fue hablando a través de los años”, dice la guía y cuenta que en 1979 producto de las denuncias contra la dictadura militar, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país con el fin de intervenir la ESMA. Frente esto, los militares pintaron el edificio e hicieron anular una escalera y un ascensor, ambos llevaban al sótano, lugar donde se efectuaban las torturas. El ascensor se presentaba con frecuencia en los testimonios de varios sobrevivientes, que lo escuchaban funcionar estando detenidos. Cuarenta años después, aquellas paredes que intentaron cubrir las marcas de la existencia del elevador, denuncian a gritos aquella intervención, un color más oscuro –producto de la utilización de un revoque diferente, supone la guía- dibuja un gran cuadrado sobre la pared, detallando claramente la fallida operación.

“Hay un después de la dictadura, porque la dictadura terminó. Lo que no hay es un después de la ESMA, porque sigue presente, porque nos sigue constituyendo en lo que somos. La ESMA sigue abierta, porque habla de nuestro presente”, opinó Sztajnszrajber.

Actualización 31/08/2016

Jul 19, 2016 | inicio

Adrián Furman mira una foto que ocupa toda la pantalla de su celular: es un retrato de su hermano Fabián, con moño y sonrisa, en la fiesta de casamiento, una de las últimas fotos que tiene de él. “Yo ahora tengo 48 y él acá tenía 30. A veces trato de imaginármelo, él ahora tendría 52 años. Para mí ésta es la imagen de él, no cambia. Quedó congelado en el tiempo”, dice sin despegar la mirada del teléfono. Los dos trabajaban en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fabián atendía a familiares de fallecidos en el cuarto piso en la parte de adelante. Adrián liquidaba sueldos y jornales en la oficina de personal del segundo piso, en lo que era el fondo del edificio.

Sonríe Adrián al recordar el tipo de humor que le divertía a su hermano: “Tenía un humor muy ácido, muy negro. Él trabajaba en Sepelios y eso era muy chocante. Pero él y su compañero Norberto lo tomaban con mucho humor y entre ellos jodían, hacían bromas, se reían bastante de esa situación. Vos lo veías y era una persona seria pero tenía un humor muy bueno”. Del Departamento de Sepelios no sobrevivió nadie. De Servicio Social tampoco. “Del tercer piso para arriba no quedó nadie. Éramos un grupo de amigos. Cada tanto nos encontrábamos fuera de AMIA. Y, de repente, gran parte de mi vida la arrancaron, la cortaron”, relata Adrián.

9:53

El 18 de julio de 1994 comenzó como un día completamente normal para la familia Furman. La tarde anterior habían visto la final del mundial de fútbol de Estados Unidos. “Fabián había venido a casa, no sé si a ver el partido o pasó un ratito, se me borra de la cabeza”, rememora Adrián. Lo más probable era que hubiese pasado a buscar el taxi que trabajaba en sociedad con su padre, Jacobo “Yaco” Furman (quien también había sido empleado en la mutual judía hasta 1992). Los lunes solían ser los francos de Fabián pero aquel lunes fue a trabajar y, como todas las mañanas antes de ir a AMIA, el hijo mayor pasó por la casa de sus padres a dejar el auto para que Yaco lo manejara durante el día. “Mi mamá siempre se levantaba y lo saludaba cuando le daba la llave a mi papá por la ventana. Ese día se quedó en la cama. Y hasta el día de hoy se recrimina porque ese día no se levantó y no lo saludó”, cuenta Adrián, quien entraba a trabajar a las ocho, llegaba, acomodaba sus cosas y subía a ver a su hermano y a Norberto.

“Tipo nueve de la mañana habré subido, estuve con ellos, tomamos un café y a las nueve y cuarto bajé a seguir trabajando. Media hora después fue la explosión”, relata Adrián y recuerda que al principio pensaron que había explotado uno de los equipos de aire acondicionado centrales que estaban siendo instalados. “Fue un momento de oscuridad que explotó todo; se llenó todo de humo y de un olor a amoníaco que no te dejaba respirar; se cayeron vigas; se cayó todo el techo, escombro, vidrios. Lo primero que atiné a hacer fue tirarme abajo del escritorio”, cuenta.

Cuando el humo se disipó y la luz empezaba a volver, el intendente del edificio, una persona que había estado en el Ejército en Israel, los fue guiando para salir del lugar. En el patio del segundo piso había un puente que comunicaba a otro edificio de AMIA sobre la calle Uriburu. Cruzaron ese puente y salieron a los techos vecinos. “Recién cuando nos paramos en el techo de un edificio y miramos para la calle Pasteur nos dimos cuenta de lo que había pasado. Estaba todo destruido. Parecían escenas de la guerra en países de Europa. Parecía la Segunda Guerra Mundial. La mitad del edificio de la AMIA no estaba más. Y ahí me di cuenta de que mi hermano estaba en un lugar que ya no existía”, evoca Adrián y afirma que, a partir de ese momento, su vivencia pasó a un segundo lugar y la única preocupación era encontrar a su hermano. Dice que para él “fue una eternidad” pero no pasaron más de 20 minutos desde el momento de la explosión hasta que pudieron salir a la calle Uriburu a través de un hueco en la pared que habían hecho los bomberos: “Ya era todo un caos. Gente por todos lados, policías, bomberos, gente que pasaba y que venía a ayudar pero nadie sabía qué hacer”.

“Fue un momento de oscuridad que explotó todo; se llenó todo de humo y de un olor a amoníaco que no te dejaba respirar; se cayeron vigas; se cayó todo el techo, escombro, vidrios. Lo primero que atiné a hacer fue tirarme abajo del escritorio”, cuenta.

Su tío tenía un negocio a una cuadra de la mutual que sirvió de punto de encuentro para la familia Furman. Allá fue Adrián con la esperanza de reencontrarse con su hermano. Sus padres, que habían escuchado la noticia por la radio, no tardaron en llegar. “Lo principal era buscar a Fabián, no había otra cosa que buscarlo. Algunos decían que lo habían visto salir. Cuando escuchamos que estaba en el Hospital de Clínicas fui corriendo a ver qué pasaba. Iba, venía. Iba, venía. En un momento habían vallado la zona y no me dejaban volver a entrar y entre todos pedíamos por favor que me dejen pasar. A las tres horas volví a entrar al edificio por donde había salido. Ahí tuve una perspectiva un poco mejor de lo que había pasado pero igual era inentendible. La mitad del edificio estaba y había un hueco y la otra mitad no estaba más. Y ahí pensaba primero en mi hermano, y en amigos, conocidos, compañeros, quién estaba, quién pudo salir, quién no pudo salir”, recuerda Adrián en voz baja, con una tranquilidad que contrasta con su relato.

Mientras hubo sol, Adrián y su padre iban de un lado a otro. Su madre se quedó todo el día en el negocio de los tíos. A las seis o siete de la tarde, cuando la noche empezaba a asomar, se hizo fuerte la idea de “Ya no hay nada que hacer acá”. Pero Adrián, que había perdido el miedo a la oscuridad, no quería irse: “Lo que me acuerdo es que me subieron a una ambulancia, me dieron un calmante y ahí es cuando bajé un poco los niveles, me subieron a un taxi y me llevaron a casa”. Allá lo estaba esperando Cynthia, con quien luego se casó y tuvo dos hijos pero en ese momento era su novia desde hacía menos de cuatro meses: “Muchas en su lugar se hubieran escapado. Fue un momento muy difícil, bancarse a una persona que recién conocía, con todo el drama que se venía…”.

Después, la incertidumbre. Durante los siguientes siete días Adrián no salió de su casa: “Esperábamos noticias. Iban mi papá o mis tíos a averiguar. Pero cada día que pasaba o cada hora que pasaba, la esperanza era cada vez menor. El domingo a la noche, ya madrugada del lunes, nos avisaron que encontraron el cuerpo. Estaba junto a Norberto, su compañero. Los encontraron a los dos juntos”. A casi una semana del ataque, Fabián Furman fue uno de los últimos en ser hallados. Los encargados de reconocer el cuerpo en la morgue fueron los tíos: “Según lo que contaron, la cara de él era de tranquilidad; no era una cara de susto ni nada. No sé si me lo dijeron para que me sienta mejor o no. Siempre traté de imaginarme cómo habrá sido ese momento para él. Fue uno de mis pensamientos durante muchos años: ¿qué habrá sentido?”, dice Adrián mientras lucha contra su propia mirada, para no perderse.

A partir de ese día, el mundo de Adrián se vino abajo. “Nada tenía sentido en ese momento”, cuenta. Su experiencia como sobreviviente, además, quedó inmediatamente en un segundo plano: “Lo que me había pasado a mí ni me importaba. Nunca asumí mi rol de sobreviviente. Recién ahora estoy pensando: ‘Yo fui sobreviviente de la AMIA. Salí de ahí caminando, por ahí con algunos cortes en la mano, pero salí caminando’. Y mi pregunta es siempre: ‘¿Por qué yo salí y él no salió?’ Mi relación con Dios a partir de ese momento fue más que nada de cuestionamientos y preguntas. Ni creo ni no creo. Me quedé en el medio”, reflexiona Adrián, veintidos años después.

Memoria y Justicia

Graciela prende una vela todos los 12 de noviembre, en el aniversario del nacimiento de su hijo mayor que no llegó a cumplir 31 años. Adrián, que en ese momento tenía 26, siente que es ilógico cada año que pasa después de sus propios 30. Pero la fecha familiar para recordar a Fabián es el 18 de julio. “Es el día en que todo se vincula a él –explica Adrián–. Terminan los actos, voy a la casa de mis viejos, estamos un rato juntos, tomamos unos mates. Igual él está presente todos los días. Desde el año 94 no hay día de mi vida en que deje de pensar en lo que pasó y en él”.

Al principio, Adrián se negaba a participar en actos y agrupaciones. Y sólo hablaba del tema cuando le preguntaban. Pero jamás contaba por iniciativa propia que era un sobreviviente ni que su hermano había fallecido en la AMIA. “Tardé mucho en aceptar lo que había pasado. Me lo callaba, me lo guardaba. Empecé y dejé terapia varias veces, para satisfacer la insistencia de los demás. Lo único que sentí que un poco me cambió y me ayudó a salir fue cuando me contactaron con el Hospital Ameghino de Salud Mental. Estuve yendo un año ahí. De a poco fui largando los problemas. Pero todavía siento la carga. Me tuve que acostumbrar a vivir con esto, lo voy a llevar toda la vida”, este proceso que relata Adrián coincide con su decisión de entrar a la Asociación 18J, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas donde ya participaban sus padres y cuya idea es la lucha, buscar la verdad y la justicia.

En la intimidad de la casa, el padre asumió el rol de contención. “Él se comió toda esa angustia para poder apoyar a mi mamá que fue a la vista la que más sufrió. Trataba de contenerla, de apoyarla, de estar bien para ayudarla a ella. Creo que en la soledad ahí le salía toda la angustia pero nunca iba a demostrar ante los demás que estaba muy mal”, observa Adrián.

Adrián muestra la foto de su hermano: «Para mí ésta es la imagen de él, no cambia. Quedó congelado en el tiempo”.

Su mamá, en cambio, tuvo la necesidad de contar, de participar y de estar en todo lo que podía. Incluso se juntó con otros familiares y formaron parte de la querella. “Tenía que estar todo el tiempo mostrando que estaba ahí, buscando la justicia, la verdad, que nunca se olvide. Necesitó canalizar de esa manera su angustia”, analiza Adrián. También recuerda que cada tanto su madre tenía caídas anímicas en las que dormía todo el día y resultaba muy angustiante para la familia, hasta que entendieron que había que esperar a que pasen esos momentos, y a que recargara energías para seguir. Graciela nunca dudó de que el camino era hablar, verbalizar. “Ella fue de la idea de contar a todos. Cuando Ariel, mi otro hermano, tuvo a mi sobrina, la primera nieta, mi mamá la cuidaba y siempre le fue contando desde chiquita lo que había pasado, y por ahí mi cuñada no quería que le cuente pero ella le contaba”, resume Adrián, cuyos dos hijos también saben todo lo que pasó. Ayer, por primera vez, lo acompañaron ambos al acto convocado por la Asociación 18J en Plaza de Mayo. “El mayor hace tiempo que me acompaña. El más chiquito es la primera vez. Hasta ahora no había caído en vacaciones y yo prefería que vaya a la escuela y que lo escuchen ahí. Pero este año me pidió venir”, cuenta Adrián con una sonrisa.

Después del atentado, Adrián volvió a trabajar a la AMIA: “En ningún momento pensé en no volver”. Estuvo en el edificio de Ayacucho hasta el año 1996, cuando se empezó a hablar de la reconstrucción de Pasteur 633. “Dije: ‘Yo a Pasteur no vuelvo’. Renuncié y ahí empezó toda una cadena de trabajos que fue siempre cambiante, ninguno me gustaba, deambulaba de un lado para otro”, recuerda. Recién pudo volver a entrar al edificio en 2004, cuando lo invitaron a un desayuno por el décimo aniversario: “Cada paso que daba ahí adentro era terrible, cada espacio físico, cada lugar donde yo pasaba. Me imaginaba qué era antes ese lugar, qué había, qué no había. Después tampoco volví a entrar por mucho tiempo. Al principio ni siquiera podía pasar por la cuadra. Toda la zona me moviliza”, confiesa Adrián.

“Lamentablemente hace 22 años que pasó y estamos igual que el primer día o peor. Porque todas las pistas que podrían haber encontrado ya no están más, no existen, las perdieron, las borraron o las escondieron. Yo pienso que nunca se va a saber lo que pasó. No hay voluntad y no hay nadie que diga: ‘Bueno, vamos a investigar bien, caiga quien caiga’. Por eso cada vez soy más negativo”, confiesa Adrián Furman. Cree que todo sigue por la memoria porque la justicia, insiste, no sabe si va llegar: “Si no fuera por nosotros o por otras agrupaciones, cada año se iría diluyendo hasta que llegue un punto en que se olvide. Tengo que tomar la posta de mis viejos y tratar de que esto nunca se olvide, no sé si voy a poder, ellos no sé dónde la sacan pero tienen muchísima fuerza y hacen muchísimo más que cualquier otro. Espero poder seguir adelante como hacen ellos”, desea en voz alta. “Para mí, lo importante, es que la memoria de mi hermano quede siempre presente”, subraya.

“Él es mi hermano mayor y yo el chiquito”

Algunas fotos. Un reloj. La campera negra que usó ese lunes y que después formó parte de una muestra itinerante. Una birome. La billetera. Y el VHS del casamiento, al que Adrián aún no se atreve a darle play porque “todos los amigos de la AMIA están en el video”. Eso es todo lo que conservan de Fabián Furman, el resto de la ropa se regaló. “A veces me desespero porque quiero acordarme de la voz de él, cómo era la voz de él y se me borra”, se apena Adrián y se apura en asegurar que tiene el mejor recuerdo de su hermano. “Para mí, era el mejor. Ahora tengo 48, entrando en la vejez, pero él sigue siendo mi hermano mayor y yo el chiquito”.

¿Cómo era Fabián?

Para mí él era un ejemplo, era una excelente persona, bueno, muy trabajador, siempre estaba cuando lo necesitabas. Yo lo tenía muy arriba. Nunca se lo dije. Era mi hermano mayor y muchas cosas de las que él hacía me servían como ejemplo o como motivación. Terminaba de trabajar en la AMIA siete u ocho horas y agarraba el taxi de mi papá y seguía trabajando hasta las ocho o nueve de la noche. Pensaba en progresar, en salir adelante. Teníamos amigos en común, la gente del trabajo, y no te digo todos los fines de semana pero fin de semana por medio salíamos todos juntos a alguna casa o cumpleaños. Además de mi hermano también era un gran amigo. Es como que de repente te arrancan todo lo que tenés.

¿Qué le gustaba hacer cuando no trabajaba?

Le gustaba recibir gente en su casa, era anfitrión, hacía asados, le gustaba mucho cocinar. Ya cocinaba cuando vivía en la casa de mis viejos y después cuando se mudó era el cocinero de la casa. En ese momento él pensaba mucho en progresar y en trabajar, pensando que, en un futuro, no les falte nada. Trabajaba hasta quince horas por día. Y los fines de semana también, porque por ahí hacía los turnos en Sepelios.

Fabián se había casado en 1992. “Eran muy felices ellos. Estaban muy bien. Se los veía como una pareja muy fuerte. Habían comprado una casa que la hicieron a pulmón los dos, la reformaron. Me acuerdo siempre de esa casa, porque era como el símbolo de él. Me acuerdo un momento en que todos trabajamos ahí, los amigos de AMIA venían a ayudar a pintar, a picar paredes, a ayudar a levantarla. Y después de eso yo no pude volver nunca más. Mi cuñada vivió un tiempo ahí pero después se mudó”.

A Adrián no le gusta el mes de julio, dice que quiere que pase rápido. Sin embargo, habla lento, pausado, recuerda con tranquilidad, como reviviendo cada minuto, cada detalle. Tal vez prefiera el recuerdo tácito, aunque confiesa que cada vez habla más y disfruta de las sorpresas de la memoria. A pesar de su escepticismo con respecto a la justicia, hay algo del orden de la esperanza que sigue en pie. Y es que, si uno mira detenidamente, en el fondo de sus ojos transparentes está también latiendo Fabián. Y Norberto. Y Claudio. Y Agustín. Y Paola. Y el mozo de la esquina. Y cada una de las 85 historias que necesitan no sólo de esa mitad de la AMIA que sobrevivió a la explosión sino también de cada uno de nosotros para no ser olvidadas.

Actualizada 19/07/2016

May 24, 2016 | inicio

El cruce de las calles San José y México fue el escenario del crimen. Allí, la madrugada del 7 de marzo de este año, resultó herido de muerte el referente senegalés Massar Ba. “Fue hallado alrededor de las cinco de la mañana en la calle, tirado como un perro, con fuertes muestras de golpes. Ahí lo ve alguien que llama al 911 e intervienen inmediatamente la Comisaría 8°, después el Same, donde lo llevan al hospital Ramos Mejía. Tenía el estómago reventado, fractura de pelvis, piernas, golpes contundentes en el cráneo. Procedieron a hacerle dos operaciones, no resistió a la segunda y murió. Realmente las personas que lo hicieron tenían un ensañamiento, un odio con él”, dice Carlos Álvarez, portavoz de Afro Xango, una organización sin fines de lucro que lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la xenofobia y a la homolesbotransfobia. El caso del activista se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Y las hipótesis que rodean su muerte solo están en las sombras, posadas ahora sobre este cuerpo que no descansa, del que se habla por lo bajo, un cuerpo que fue lucha y organización de la comunidad afro.

Ir a la Comisaría 8° en busca de pistas es inútil, parecen reírse cuando uno pregunta por él, parecen no conocer la historia que subyace, a ese hombre encontrado a metros de la que era su actual casa. “No, nosotros no te podemos decir nada, tenés que ir a la Fiscalía”, afirma con crudeza el jefe de guardia.

“Estábamos recibiendo denuncias que tenían que ver con desalojos forzosos, donde a miembros de la comunidad africana les querían doblar el costo del alquiler, situación que Massar también sufrió. Fue un desalojo forzado. Él no era vendedor ambulante pero sí tenía una actividad comercial. Pero no pudo con el costo y tuvo que irse a vivir a otro lugar cerca de donde lo encontraron”, retoma Álvarez. Y continúa con el relato de cómo era la vida de Massar: “Era un gran conector, vinculaba mucho como referente a la comunidad senegalesa en organizaciones sociales y políticas, y ayudaba con la organización de algunos festivales y shows artísticos con músicos y cantantes senegaleses, por eso creo que es una gran pérdida para la comunidad, su rol era muy preponderante, Massar vinculaba a las personas importantes de Senegal”.

Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes. Se tomaba todo el tiempo necesario para ayudar a cualquiera a encontrar su lugar en la ciudad. “Era una muy buena persona, iba a volver a Senegal en abril. Acá tiene una hija de 17 años. Pero ella no quiere hablar con nadie de lo que pasó. Estamos esperando que la justicia resuelva el caso. Massar es irremplazable, es único. Siempre luchaba por el color negro. Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio. Su muerte me duele mucho”, confiesa Ala Diaw; quien trabajó con Massar en Daira, otra institución que vela por los intereses sociales de los senegaleses, que abarcan desde la prestación de ayuda a los necesitados y a los recién llegados hasta oficiar la celebración de los matrimonios y hacerse cargo de los gastos en caso de decesos.

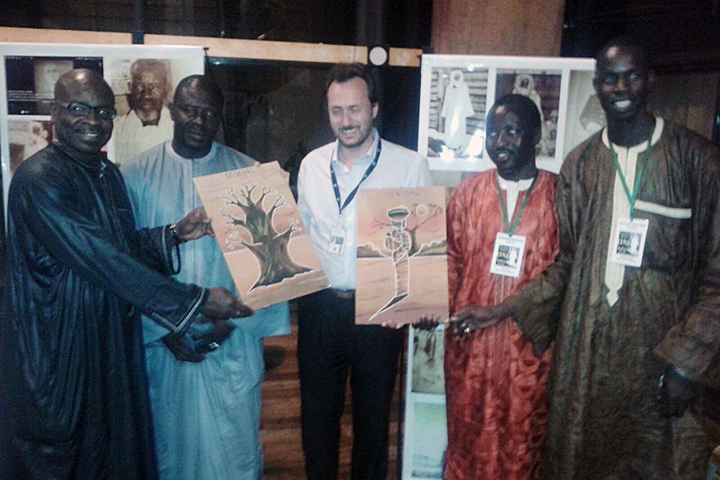

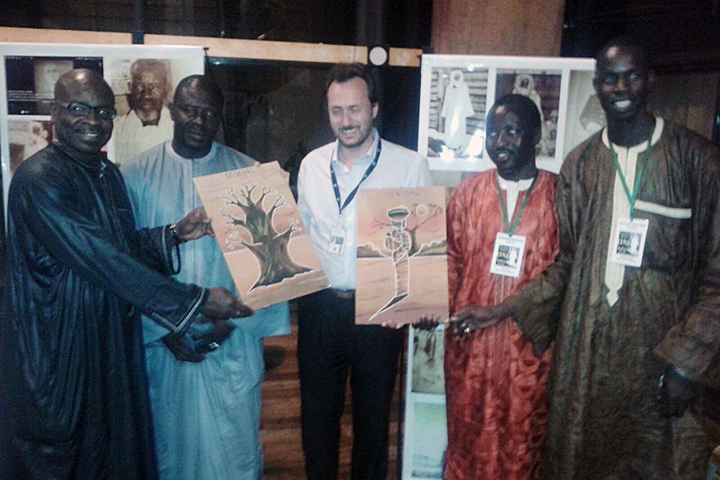

«Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio». Foto: gentileza Ala Diaw.

Para Irene Ortiz Teixeira, presidenta de Casa de África en Argentina, Massar era como un hermano menor. “Massar pertenece a la comunidad africana y por eso lo conocí, él había sido director ejecutivo de la Casa de África. Ingresó en 2011 con motivo de la película ‘Dimba Lima’ (ayúdame en idioma wólof). Massar era una persona absolutamente educada, muy carismática, una persona a la cual la gente lo seguía muchísimo”, cuenta.

Liliana Beatriz González trabaja en Casa África con Irene y también en IARPIDI -el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración- aporta su mirada: “La vida de los africanos que llegan a la Argentina es muy dura. Primero deben aprender el idioma, luego suelen trabajar vendiendo bijouterie, el mismo Massar tuvo que hacerlo en su momento”. Por su parte, Álvarez, de Xango, agrega: “Massar era un activista que participaba de diversos espacios en la comunidad afro Argentina, inclusive en Todos con Mandela, en el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, algunas conmemoraciones del Día Nacional de los Afroamericanos y en el último tiempo, el año pasado, trabajamos fuertemente juntos ante las denuncias de hostigamiento, persecución y robo de mercadería a senegalenses”.

Desde hace tiempo, Xango denuncia la violencia sistemática que practican las distintas policías contra los inmigrantes de Senegal. Las denuncias de hostigamiento, violencia y maltrato no solo aumentaron en la ciudad de Buenos Aires sino también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en provincia de Buenos Aires, particularmente en la localidad de Malvinas Argentinas. “Para nosotros es un continuo. Ya cuando (Mauricio) Macri era jefe de gobierno nosotros veníamos recibiendo varias denuncias, la diferencia es que teníamos otros espacios institucionales para velar por estas cuestiones“, recuerda Álvarez, que señala a otra víctima de la comunidad afro: “José Delfín Acosta Martínez fue asesinado por la Policía Federal, el caso fue comprobado, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en el 94, pasaron 22 años y todavía no se han encontrado los responsables materiales. Un caso de violencia institucional, el salía de un boliche, se mete a separar a unas personas que estaban peleando, lo meten en un patrullero y aparece muerto”.

Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes.

Irene estuvo en la manifestación que se realizó en la Fiscalía N° 7, a los pocos días del crimen de Massar. “Quise hablar con otros chicos senegaleses y están asustados. La familia de Massar está llorando en su tierra y necesitan estar con su ser querido y realizarle el ritual que corresponde”, cuenta. Por su parte, el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), que elige identificarse solamente como Mustafá, diice que “debido al estado de secreto sumario de la investigación y consciente de las diversas versiones publicadas, prefiero esperar hasta que la causa avance para poder hablar de ciertos temas”. Dicha entidad es la que aparece como querellante en la causa.

La religión de los senegaleses es la muridista. Ese credo implica solidaridad entre los pares, y así Massar lograba tejer lazos entre toda la comunidad africana que llegaba a la Argentina. “Para nosotros fue un golpe terrible, porque en el último tiempo veníamos trabajando muy articuladamente. Nosotros esperábamos ante esta crecida de la violencia de la Metropolitana en la Ciudad, y con el proyecto del macrismo de reordenamiento del espacio público, algo de ayuda en este sentido”, rememora Álvarez.

El activista añade: “Hubo secuestro de mercadería masiva en Liniers, Caballito, Flores pero no esta muerte, que nos sorprende muchísimo. Lamentablemente es una constante en la comunidad afro la pérdida de varones de joven edad producto de la violencia institucional, de la violencia callejera. Pero también estamos viviendo algunas crecidas de reorganización neonazi, grupos skinheads, pandillas y hemos tenido varios atentados. Entonces estamos muy preocupados con estas cosas que están pasando porque el Estado debe tener una intervención concreta y directa sobre estos temas”. Mientras tanto, el crimen de Massar Ba sigue impune y sin novedades.

Actualizada 24/05/2016

May 18, 2016 | inicio

«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.

Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.

Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.

Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.

«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.

«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.

Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.

Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.

El último que los vio con vida

El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.

Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».

Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.

Actualizada 18/05/2016

Ene 5, 2016 | Entrevistas

Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por un grupo armado al mando de la Unión Ferroviaria (UF) durante una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Ferreyra tenía 23 años y militaba en el Partido Obrero (PO). Murió en Barracas, ante la inacción de la Policía Federal, víctima del ataque de la patota sindical a los trabajadores que reclamaban el fin del trabajo precario. En 2013 finalizó el juicio que sentenció a catorce culpables por su muerte, entre los que se encontraron: José Pedraza, ex secretario de la UF, como autor intelectual, junto a Carlos “Gallego” Fernández, quien era secretario administrativo; Pablo Díaz, delegado gremial del sindicato; Cristian Favale y Gabriel Sánchez, miembros de la patota y autores materiales del crimen. Además, la Justicia condenó a otros ferroviarios y policías, cómplices del plan de ataque a los manifestantes. Las penas máximas fueron de 18 años para los que dispararon las armas y 15 para los líderes del sindicato. Pablo Ferreyra, hermano mayor de Mariano y también con un pasado militante, encabezó por entonces el reclamo de justicia. Hoy, a cinco años del asesinato, convertido en legislador porteño por el partido Seamos Libres, aborda las demandas desde otro lugar: “Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Está conforme con la resolución del juicio?

Sí. Siempre partiendo de que primero se generó una injusticia, y es muy relativo lo que puede significar el resarcimiento. En este caso, los mecanismos de la justicia han sido rápidos, concretos y efectivos. Si tomo en cuenta eso, estoy conforme. Con el rumbo también, es el que uno espera para cualquier tipo de investigación policial o para cualquier tipo de crimen: que haya una fiscal y una jueza que motoricen la investigación, que haya un juicio oral y que haya una sensibilidad puesta en una traslación de la condena social al ámbito judicial. Y a partir de que, en septiembre, la Cámara de Casación ratificó el fallo, ya es irreversible la condena a Pedraza, la patota y los policías. No tienen posibilidades de garantizar su impunidad. Todo eso genera, por lo menos a mí, cierta satisfacción. Pero lo que también genera es un enorme contraste con la mayoría de las causas políticas, o causas de violencia institucional, o en donde están involucrados sectores del poder. Donde siento que todavía hay injusticia, es en la causa, que fue nombrada en el fallo, sobre sobornos. Está casi comprobado que un juez de la Cámara de Casación, que se encargaba de sortear el juicio oral, iba a favorecer la situación procesal de Pedraza haciendo que eso caiga en manos de un tribunal amigo, y hay un soborno que no logró ser entregado, pero se encontraron las pruebas y la evidencia de que la Unión Ferroviaria, Pedraza, y un ex agente de la SIDE estaban instrumentando todo lo necesario para hacerle llegar el soborno a este juez.

“Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Pablo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Pero no sucedió?

No sucedió el hecho. Hay una suposición, pero están las pruebas y están las escuchas, que son claras. Hablan por sí solas.

¿Por qué este caso fue la excepción y se resolvió de manera tan efectiva?

Hay muchas cosas, una de ellas me parece que fue la crisis y el fenómeno político que generó. Fue en 2010, en un periodo de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia, y entró en colisión con los tiempos políticos. Por ende, generó una fuerte crisis política en el Gobierno Nacional. Porque si el Gobierno lleva adelante esa politización de los jóvenes y la respeta, que suceda lo contrario provoca una crisis. Y esa contradicción fue, desde mi punto de vista, lo que más motorizó el juicio. También los otros factores, como la sensibilidad social y la militancia política. Después, la investigación y la resolución con el juicio oral, también habla de una tendencia política que, en todo caso, en este marco histórico y no en otro, se podía resolver este crimen. Además, me parece que el principal factor, en todo caso así lo dejó explícito hacia nuestra familia la presidenta Cristina Kirchner, fue la decisión del Estado de generar las herramientas necesarias para que avance la investigación. El testigo principal del caso, que fue un integrante de la patota, llegó casi directamente llevado por Néstor Kirchner a declarar a la fiscalía. Eso habla de lo que generó el asesinato y de lo que significaba.

“Fue en 2010, en un período de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia.”

¿Piensa que la justicia puede ser reparadora?

A mí me parece que sí. En general, cuando se genera una injusticia, los familiares de víctimas de violencia institucional están detrás del motor del reclamo, peleando contra la burocracia de la justicia y peleando con los tiempos procesales que son largos. Ese tiempo hace que se vaya consolidando más la sensación de impunidad. Cuanto menos se investiga sobre la prueba concreta, más tiempo se pierde. Si la Policía agarra a un pibe, lo hace desaparecer y lo entierra como NN, se pierden meses en los que se podría haber investigado qué pasó, quién lo mató y quiénes están involucrados. Cuando empiezan aparecer los poderes fácticos que están atrás, cuando el fiscal tiene que investigar concretamente un caso y lo que hace es comprar la versión de la policía, del sujeto más poderoso, termina garantizando la impunidad. Este caso pudo reparar porque generó lo contrario. Pero es excepcional. Se tiene que analizar como algo particular de una época. Eso no significa que este caso sea aleccionador para la Justicia, ni que los jueces ahora digan: “Acá tenemos otro caso como Mariano Ferreyra, entonces hay que resolverlo rápido”. No pasa eso.

La mayoría de los casos de violencia institucional tienen como víctimas a integrantes de los sectores más vulnerables, ¿eso también influye?

En este caso nosotros no necesitamos impulsar solos el caso, como le sucede a los sectores populares. Concretamente, la militancia puso una voz. Y por ser Mariano militante, implicó que ya había un sector que iba a reclamar por su asesinato. Aparte no hizo falta gritar, porque en general Mariano fue presentado públicamente, y en los medios, como militante político. Diferente de otra época, como en 2001, o en el puente Pueyrredón en 2002, en donde el militante político estaba estigmatizado. No dejo de pensar en la tapa de Clarín, sobre “La crisis causó dos nuevas muertes”, como algo de negación de la responsabilidad del Estado en esas muertes. Y este es otro período donde, en todo caso, el militante político tiene adjetivos positivos. Mariano fue presentado siempre como un militante político, activo, interesado en la música, en el arte, en el teatro y en el cine. Que tenía intereses políticos y que estaba peleando por una causa solidariamente con trabajadores tercerizados. Además, provenía de un sector medio, no de un sector invisibilizado por los medios. Esa situación hizo que no tuviésemos el mismo rol que otros familiares de víctimas, que tienen que dar una pelea contra la invisibilización, contra la estigmatización de los medios, contra la policía, contra los jueces, los fiscales, y contra el poder político también.

¿Cambió algo en los manejos de la burocracia sindical o en las luchas contra la violencia institucional?

No. Me parece que la violencia institucional viene siendo mínimamente denunciada y eso también es una victoria cultural de este periodo político. Ya no siempre la versión policial es la primera o, en todo caso, no es la única confiable. Algunos sectores de los medios, más conscientes, también ayudan en eso. El sistema político establecido en los sindicatos, la relación vertical y la exclusión de las listas opositoras, continúa igual que siempre. También continúa igual el rol de sindicalistas, que transgreden su rol y pasan a atender del otro lado del mostrador y a ser empresarios. Todavía hoy se ve cómo se generan cooperativas truchas, cómo se sigue manteniendo cierta precarización laboral sobre la base de cooperativas que generan los propios sindicatos. Cómo los sindicatos, ante despidos, no organizan a los trabajadores, no tienen campañas de concientización sobre qué es la tercerización laboral. No ha cambiado mucho. Sí se ha visibilizado la tercerización como fenómeno, y la muerte de Mariano puso luz a eso. Hay trabajos académicos y campañas incipientes. El propio CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) tiene un área donde estudia las problemáticas laborales a partir de este caso. Se generó una conciencia sobre eso, pero todavía está muy verde.

Como legislador, encabeza muchas de esas demandas, ¿cómo es esa labor?

En la Legislatura manejo una comisión que se creó sobre violencia institucional, donde buscamos visibilizar los casos de los pibes que matan las policías. Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil. El rol se juega más hacia afuera de la Legislatura donde, por ser familiar de una víctima, puedo articular las dos intenciones. Aunque no siempre ambas intenciones se llevan bien. Son complicadas, porque hay familiares que cuando uno entra en otra relación con la política, o pasa a ser parte del sistema político, ponen cierta distancia. Por otro lado, generar leyes contra la precarización laboral es muy complejo. Hay un problema muy grande, que es la mayoría oficialista en la Ciudad. Y hay problemas estructurales que Argentina tiene, en general, respecto a la tercerización. Y no se solucionan con mayor crecimiento económico, por eso deben ser atacados de otra manera. En la Ciudad hay talleres clandestinos que tienen relación con el trabajo precario. Pero la verdad que es muy difícil pensar que el rol legislativo alcanza. Se pueden hacer leyes a nivel nacional que sean contra la tercerización, pero si no lográs que el Ministerio de Trabajo tenga un rol activo como policía de trabajo, denunciando, verificando y combatiendo la tercerización, no tiene sentido. Lo mismo ocurre si los sindicatos son los mayores responsables de la tercerización. Si no conjugás la legislación, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, no se detiene un fenómeno de estas características. Porque la tercerización y la precarización no son simplemente fenómenos económicos; también son políticos, porque implican la fragmentación del colectivo laboral. La Legislatura a veces funciona como caja de resonancia para denunciar. Si no hay una voluntad política mayoritaria, una vocación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de llevar adelante políticas que permitan acabar con eso, no va a pasar.

¿Cómo decidió ocupar ese rol?

Lo que tenía era un rol de familiar. Complejo, porque yo también tenía que buscar una interpretación del asesinato que tuviera un relato acorde a lo que pensaba. En un primer momento, tenía de un lado algunos funcionarios del Gobierno Nacional pensando, a veces irresponsablemente, que esto era algo armado, y que “les habían tirado un muerto”. Y del otro lado, tenía también algunos partidos de izquierda con una política muy agresiva contra el Gobierno Nacional, responsabilizándolo, sin complejizar nada. Eso, que al principio estuvo latente, después se fue diluyendo. En esa situación, mi lugar fue complejo, porque es obvio que siempre hay una responsabilidad estatal al no poder solucionar problemas estructurales como la tercerización. Pero también ponderé a favor el rol de la Justicia. Debía complejizar, y el mejor ángulo para hacerlo era hablar de lo que estaba haciendo Mariano en ese momento; no había que entrar tanto en la disputa por quién representaba mejor a Mariano: si yo como familiar, si es el Partido Obrero o el Gobierno. Lo importante era decir: hay tercerización. Se había generado un entramado de tercerización que la Unión Ferroviaria tenía que sostener utilizando trabajadores como fuerza de choque, metiendo una patota con armas de fuego en el medio de esa convocatoria. No todos los que estaban ahí son criminales, ni estaban de acuerdo con el crimen. Pero toda esa complejidad se fue revelando a partir de entender quién es Pedraza y qué estaba haciendo Mariano ahí. Esas reivindicaciones aún hoy siguen siendo necesarias de abordar. Fue difícil, y eso me dio un rol político, aunque no lo quisiera. Después, también está la vocación. Yo soy un militante político, y en todo caso, el impasse en el que estaba después de haber militado en el Partido Obrero era también producto de la crisis que genera, en mi caso al menos, que una fuerza política como el kirchnerismo ocupe un lugar y te interpele.

«Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil».

Con respecto a la Policía Federal, ¿qué cambios crees que deberían darse para modificar su accionar represivo?

Son difíciles. Porque es un entramado muy grande, que ni siquiera hoy responde a la centralidad de un comisario o de un jefe. Al contrario, hay liderazgos territoriales y hay una caja negra que manejan como quieren, sobre la base de, por ejemplo, el narcotráfico o la prostitución. Son ejemplos burdos, pero ¿cómo haces para desmantelar eso? Es complejo. Cada vez que desenmascarás a uno, se te arma un problema. No es que descabezás al de arriba y toda la estructura se cae. Tenés que tener una estrategia y yo me siento incapaz de establecerla. Sí soy capaz de acompañar a los que lo hagan. Por eso cuando Nilda Garré asumió en el Ministerio de Seguridad me comprometí, tuve reuniones con ella… Doy todo el apoyo que se pueda, con las limitaciones que puede generar el poner luz sobre un nido de ratas. Yo entiendo que esa situación se puede modificar solamente desde la política. Solo se puede desarticular la policía, transformarla en otra cosa y que tenga un respeto mayor por el concepto de la seguridad democrática sobre la base de que la jefatura política. El mejor momento de la política de no represión fue cuando Néstor Kirchner tuvo una política firme al respecto. Eso significa intervenir en los conflictos con funcionarios civiles y no de dejar la resolución en manos de la policía. Sergio Berni genera el efecto contrario. Nilda Garré tenía mucha más intervención. Son gente que tiene una concepción distinta.

Lo central es la voluntad política…

Para mí, la solución en el 90% de las cosas es la política. Aún hoy hay episodios de represión, aunque no todo se puede adjudicar al Gobierno Nacional, porque no se puede decir que la responsabilidad de lo que sucedió en Tucumán fue del Gobierno Nacional. Pero hay protocolos del Ministerio de Seguridad, hay formas de actuar en las marchas y, muchas veces, hay una omisión o una utilización parcial; hay una zona gris. Pero el Gobierno sigue manteniendo una política concreta de no intervenir en los conflictos de manera represiva, de buscar el diálogo. Más fuerte al principio, ahora más difícil. Hace dos años tuvimos una rebelión de las fuerzas policiales. Esa insubordinación habla de la dificultad del momento y de que las fuerzas de seguridad no se pueden reducir al panfleto de la izquierda. Hay que tener una estrategia para lograr esa desarticulación o purga.

¿Y qué pasa con la Policía Metropolitana?

Recién ahora se hicieron los protocolos de actuación de la Metropolitana. Yo creo que ahora se estarán ajustando a los protocolos nacionales, de cómo intervenir en manifestaciones, de cómo desarrollar los conflictos. Pero llegó recién ahora, hace algunos días.

Sin el protocolo, ¿cómo actuaban?

A mí me pasó que estaba en el Barrio Papa Francisco, reclamando por un detenido y en un momento reprimieron. Yo estaba en el cordón policial hablando con el responsable a cargo, el jefe del operativo, y se corrió dos metros para adentro, atrás de una camioneta, y me cagaron a palos. Ellos sabían que era legislador. No importó, eso era su protocolo. No tener protocolos les permitía actuar como quisieran, lo mismo en el Borda y en la sala Alberdi. Toman decisiones así. Nuestro rol en estos dos años fue visibilizar eso. La Metropolitana es una fuerza de seguridad que tuvo toda la posibilidad de empezar de cero incorporó lo peor de las fuerzas de seguridad. Muchos agentes, el que mató a Roberto Autero, era de la Bonaerense. Se incorporaron elementos de una fuerza policial históricamente viciada, marcada como una de las peores fuerzas, la que llevó adelante la segunda desaparición de Julio López. ¿Por qué pasa eso, quién evalúa que esos oficiales pasen a la fuerza Metropolitana? Lo que nosotros vamos hacer es contrastar claramente lo que hace la Metropolitana y lo que dice el protocolo que se debía hacer. La Metropolitana terminó siendo un agente más de expulsión, porque su verdadero rol acá en la Ciudad ha sido desalojar. Es un eslabón más en lo que es el negocio inmobiliario porteño, la necesitan para sacar a la gente de los barrios, llevarlos hacia situaciones de más de precariedad, o a la Provincia.

Si tuvieras que hacer un balance entre las manifestaciones del 2002 y las de ahora, ¿cuál sería su opinión?

Yo prefiero esta época, donde los pibes no saben qué es una represión en las marchas, donde la gente va a las manifestaciones. En los 90, cualquier marcha podía terminar mal, el gobierno de (Carlos) Menem reprimía, la Alianza reprimió. Prefiero toda la vida esta época. Son muy diferentes. Salir a la calle y manifestarse es sano y es bueno. Ese es el motor de la política: los conflictos, en la superestructura y en la calle.