Ene 19, 2016 | inicio

Dos botes angostos y largos van y vienen, cada uno navegando por tres tripulantes, un par de instructores que se encarga de señalar aciertos y errores y cuatro chicos que paletean contra una débil corriente de agua turbia y cuyos movimientos sincronizados son fuente de energía de las embarcaciones. Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.

Reman envueltos en chalecos flotantes naranjas, entre una vegetación copiosa y unas casitas precarias de hormigón ubicadas a metros de la orilla, frente al Meandro de Brian, una curva sinuosa del río Matanza-Riachuelo, dentro de la Comuna 4 y bordeando los márgenes del barrio porteño de Barracas. La blancura de los botes contrasta con un agua negra que ha sido oscurecida por dos siglos de irresponsabilidad ambiental. A lo largo de la historia, el Estado no controló a las fábricas como debería haberlo hecho y el empresariado desechó sistemáticamente sus residuos tóxicos en el río para aumentar su rentabilidad.

Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.

Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca. Si bien dicho informe destaca algunos logros de la intervención estatal ocurridos durante 2010 y 2012 (como la fiscalización de las industrias y la remoción de 100 basurales y puntos de arrojo sobre un total de 360), todavía queda pendiente un Plan de Ordenamiento Ambiental, conforme a lo establecido por la Ley 26.168 (diciembre 2006), que permita una planificación de las actividades productivas, que regule las obras del Estado y que proteja los espacios verdes.

Por otra parte, es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente tripartito formado por Nación, provincia de Buenos Aires y la Capital y que se creó en 2006, la que realizó distintas actividades de limpieza del río y de basurales, desarrollo de cloacas y agua potable y control de residuos industriales. En tanto, los planes de relocalización de los habitantes que viven en las zonas más contaminadas de la cuenca han avanzado, pero todavía queda mucho por hacer.

Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca.

Por su parte, los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores. Pero esta larga cuenca sigue compuesta por un veneno ácido que se extiende a lo largo de 64 los kilómetros que la componen.

Pero para el grupo de chicos que entrena semana a semana no hay contaminación posible que sea excusa para no remar en “nuestro río”. Ellos son parte del programa de actividades de promoción cultural y prevención del delito y la violencia que fomentan en conjunto -al menos hasta el 19 de diciembre pasado- los ministerios de Cultura y de Seguridad, con el apoyo de los de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El proyecto contemplaba, entre otras disciplinas, clases de remo gratuitas a adolescentes de entre 14 y 21 años de la Villa 21-24, impartidas por personal de Prefectura Naval. Comenzó en 2012 y se ha mantenido hasta hoy con algunas interrupciones en el medio. Sus integrantes confían que a partir de abril retomarán las actividades.

Graciela Martín Ruiz trabaja como coordinadora de la Mesa de Seguridad Barrial, un programa de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad. El organismo tiene como función sumar a los vecinos y las organizaciones sociales en las políticas contra la delincuencia y por la integración social. La coordinadora asegura que los deportes contribuyen en la prevención del delito pues son una vía para la inclusión social. Y explica: “La seguridad no se hace con un policía más, un policía menos, se hace también desde la contención y la capacitación de los sectores menos pudientes. El remo es un deporte menos conocido porque suele ser muy costoso y para las clases sociales de mayores recursos. Apostamos a que esta actividad les sirva a los chicos más relegados a que participen en deportes distintos y que, a futuro, les pueda servir para integrarse en el mercado laboral de la náutica”.

Asimismo, el programa sirve como un modo sino de ensamblar al menos de acercar a algunos actores sociales que históricamente resultan antagónicos, como lo son el de las fuerzas de seguridad y la parte de la sociedad civil económicamente más castigada. “La Prefectura Naval capacita a sus profesionales y lo que buscamos es que ese personal capacite a la gente común. Que ese conocimiento no se quede dentro de los cuarteles sino que también se enriquezca la ciudadanía”, puntualiza Ruiz.

Marcelo Avellaneda tiene 29 años, trabaja de remisero y se ha capacitado para coordinar la actividad. Durante la semana entrena a los chicos en el Parque Leonardo Pereyra, a unas diez cuadras del asentamiento; lo hace después de las 7 de la tarde, de modo de no interrumpirles la actividad escolar. Y además cumple la importante tarea de oficiar de nexo entre los habitantes del barrio y los prefectos. Rememora la génesis del proyecto de esta manera: “Lo que comenzó siendo una colonia de verano terminó como un proceso inclusivo más amplio”.

Los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores.

El docente agrega: “Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”. Al ser consultado sobre su experiencia en navegación en el estado actual del Riachuelo, Marcelo asevera que en los primeros años de la actividad el río estaba todavía más contaminado. “El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”, se explaya.

Unos quince chicos y chicas integran el grupo que reparte su tiempo entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje de esta actividad milenaria. El sábado es el día tan ansiado por todos. Si el tiempo acompaña y Prefectura da el permiso, el entrenamiento semanal es puesto en práctica en el Riachuelo, en una jornada que se extiende desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde.

“Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”

El día, efectivamente, acompaña. Y Marcelo está vestido para la ocasión: pantalones cortos, musculosa y una gorrita que atemperan la inclemencia de un sol que atraviesa el celeste de un cielo que contrasta con el negro del agua. Su labor empieza más temprano, ya que todo debe estar listo antes de la llegada de Prefectura. En conjunto con otros dos coordinadores, el jardinero y el casero, todos vecinos del asentamiento, entre mate y mate, prepara el equipo, alista los botes, los lava y los ensambla en el agua, con el cuidado de amarrarlos bien a la plataforma flotante. El muelle de la villa, de unos 20 metros de ancho por 12 metros de largo, está ubicado en el sector llamado Tres Rosas o El Fondo, demandó una inversión de 400 mil pesos y su reconstrucción ha sido realizada por sus propios habitantes, sobre unas maderas originales, las cuales aún aguantan la corrosión, desde que fueron levantadas hace unos ochenta años.

Miguel Vallejos, de 17 años, toca el trombón en la Orquesta Juvenil de Barracas, desde el inicio concurre al programa y jamás había tenido en mente realizar este deporte. A veces nota que sus amigos del barrio temen acercarse a esta práctica por miedo al río y a la contaminación. “Aunque es molesta la basura que pasa, que hace que se traben las palas y que se ensucien los botes, la contaminación no es una traba para navegar, porque es tan lindo…”, asegura Vallejos.

“El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”.

Alejandro Moreira, también de 17 años, hace un año que participa de la actividad. De inmediato se enganchó con la remada. Siempre hizo mucha ejercicio físico, pero destaca que no hay deporte más completo que el remo. “Trabajás todos los músculos: pecho, espalda, brazos, piernas”, indica.

Otro miembro del equipo, Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura. A su lado, Aldo Encina, de 17, cuenta que empezó a entrenar con Marcelo las últimas semanas y este fin de semana pasó a hacer la práctica en el agua. Al principio se le notaba la falta de coordinación en las brazadas, pero con el correr de los kilómetros fue tomando ritmo y sincronización. Cree que con determinación cualquiera puede pasarla bien en este deporte.

Víctor Cornejo es delegado de la Manzana 28 y contribuye en las tareas de mantenimiento del sector. No deja de destacar el valor del programa, pero señala que sería conveniente un mayor presupuesto, porque los insumos suelen deteriorarse con frecuencia.

Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura.

Aunque parece un hermano mayor, a Marcelo los chicos le dicen “profe”, pero él especifica que su función es la de “coordinador terrestre”: controlar la actividad que se desarrolla a partir del entrenamiento diario en el parque y termina con el abordaje al bote, el cual se realiza desde la plataforma flotante que funciona de enlace para bajar del muelle al agua. Después de que él se encarga de chequear las normas de seguridad, la actividad pasa a ser controlada por los instructores de Prefectura. Marcelo anhela que la Asociación de Remo de la Argentina deje de lado el prejuicio y la subestimación y atienda el pedido de federación de los jóvenes de la villa. Según él, hay varios chicos a quienes les avizora un porvenir promisorio en este deporte. “Es solo cuestión de que se les permita la inscripción a competiciones así pueden medirse deportivamente, así la actividad deja de ser solo un pasatiempo”. Y especifica: “Que podamos entrenar con un objetivo más grande”.

La escuelita de remo ha sido invitada a participar en diversos festivales y certámenes. Sus chicos han navegado más allá de La Boca, en el Tigre, en Quilmes y en Zárate. Representa un ejemplo de acercamiento de la cultura del deporte a los hijos de las familias de las clases más relegadas. Constituye un engranaje que permite proyectar sueños individuales y contribuye al desarrollo de la comunidad entera. Pero requiere el compromiso y el esfuerzo de ser ampliado y sostenido a largo plazo. Por lo pronto, la alegría de remar de los jóvenes de la Villa 21-24 se extendió hasta fines de este 2015. Está en manos del nuevo gobierno la posibilidad de que los chicos la puedan seguir remando.

Nov 3, 2015 | inicio

Las personas con sordera representan el dos por ciento de la población del país, según la Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM). Sin embargo, cuando se habla de discapacidad, no suelen ser tenidas en cuenta por los grandes medios. En ese contexto, distintas entidades que las agrupan reclaman que se reconozca por ley a la lengua de señas como su idioma oficial. Y, si bien valoran la reglamentación de la norma que prescribe estudios para la detección temprana de la hipoacusia, exigen mayores medidas de acompañamiento educativo, social y laboral para la comunidad de sordos.

“La mirada del gobierno hacia las personas sordas es la de la discapacidad. Es una mirada médico- científica cuyo objetivo es lograr la rehabilitación del habla. Solo ven al sordo desde lo que no tiene. Nuestro proyecto lucha por el reconocimiento de la identidad y la cultura sorda en Argentina”, dice a ANCCOM María Elena Juárez, presidenta de la Confederación Argentina de Sordos (CAS).

En línea con este reclamo, la CAS había presentado un proyecto en 2014 en el Congreso Nacional para crear el Instituto Nacional de Lengua de Señas de Argentina (INALSA).

Juárez asegura que no rechaza la rehabilitación -que actualmente se realiza a través de la utilización de tecnologías como audífonos e implantes-, sino que los objetivos de la agrupación son más amplios. “Buscamos promover la inclusión de la lengua y la cultura sordas en la comunidad, queremos lograr la integración en todo el país, con un lenguaje de señas único para todo el territorio. Queremos que se reconozca nuestra identidad cultural a través de nuestro lenguaje”, afirma.

En línea con este reclamo, la CAS había presentado un proyecto en 2014 en el Congreso Nacional para crear el Instituto Nacional de Lengua de Señas de Argentina (INALSA), que luego de algunas modificaciones obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bajo el nombre de INFELSA. Fue gestado luego de varios años de investigación y consulta con los mejores lingüistas del país”, dice Juárez, aunque remarca que los cambios que introdujeron los legisladores modificaron excesivamente el proyecto original. Pese a ello, aboga para que la norma se apruebe antes de fin de año en el Senado. “Si se aprueba, continúa siendo un avance’, resume la titular de la CAS.

El proyecto busca que el Instituto que se cree por ley apoye y estandarice la lengua de señas en Argentina, ya que existen diferentes versiones. Para Marcelo Bitti, secretario de la ASAM y de la Escuela de Lengua de Señas Argentina José Terry, hay -además de la falta de una lengua común- una múltiple cantidad de problemas a resolver, entre los que menciona la falta de bibliografía para hipoacúsicos y la poca capacitación docente para trabajar con chicos con este tipo de dificultades. “Lo primero sería instalar el lenguaje de señas como un idioma y, así, darle el peso que eso significa. Se necesitan trabajos específicos en cuanto a la educación que respeten las leyes: por ejemplo, es obligatorio que haya intérpretes en toda escuela secundaria”, asegura Bitti.

«La mirada del Gobierno hacia las personas sordas es la de la discapacidad. Es una mirada médico- científica cuyo objetivo es lograr la rehabilitación del habla. Solo ven al sordo desde lo que no tiene», relata Juarez, presidenta de CAS.

En este punto, Juárez, de la CAS, cuenta: “Muchos de los problemas que padece esta comunidad radican en la falta de un sistema educativo que prepare a las personas con esta dificultad y les otorgue las herramientas para su correcta integración social. La creación de un instituto, que regule la lengua de sordos y brinde capacitación docente y asesoramiento, podría ayudar a resolver muchas de las dificultades a nivel educativo que atravesamos.” Si el proyecto finalmente se aprueba en el Senado y se pone en marcha la estandarización de la lengua, será menos complicado escolarizar a los chicos ya que hoy pueden aprender una variante en una zona que le genera confusiones y malentendidos en otra.

En reclamo de esa causa, distintas organizaciones realizaron una marcha al Congreso Nacional el pasado viernes 25 de septiembre. La actividad formó parte de la Semana Internacional de las Personas con Hipoacusia.

El Congreso tiene la palabra

En 2001, el Parlamento había sancionado la Ley de Detección Temprana de la Hipoacusia, que establecía una serie de controles obligatorios para los recién nacidos. Pero recién en 2011 se saldó una deuda importante y el gobierno nacional reglamentó dicha norma, lo que implicó que fuese realmente operativa.

Maricruz Oviedo, especialista en otorrinolaringología y actual directora médica de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH), explica: “Un nene que no escucha es un nene que no habla. Por eso son importantes todos los estudios indicados por la Ley de Detección Temprana. La ley obliga a realizar en todos los bebés estudios objetivos antes de los tres meses de edad y, si se encontrara alguna dificultad, tratarla antes de los seis meses. Esos serían los plazos ideales para que ese nene pueda insertarse en un mundo sonoro, para que pueda adquirir un lenguaje. Es muy importante poder aprovechar la plasticidad neuronal de ese bebé, porque se puede adaptar a cambios mucho más rápido que un nene más grande y que un adulto”.

Paula Campodónico, fonoaudióloga de la Mutualidad, añade: “Lo ideal es que se cumplieran estos períodos de tiempo; lo real es que no ocurre, porque los hospitales públicos no suelen tener los equipos necesarios para realizar estas detecciones”. La especialista agregó que muchas veces los padres se ven inmersos en un círculo vicioso del sistema público, en el que por excesos de burocracia se provoca una demora en la realización de los estudios en un período dónde es clave llegar a un diagnóstico certero. Por su parte, Oviedo recalca: “Cuando hablamos de población hospitalaria, es población de bajos recursos, que en general no tiene obra social. Y esas personas, tienen que ver primero si le hacen el estudio de las otoemisiones (nota de la r: primer estudio acústico al bebé) en el hospital y, después, si le hacen el potencial evocado (nota de la r: segundo estudio para constatar el primero). Si encima se confirma la hipoacusia, tiene que conseguir los audífonos. Lamentablemente puede pasar mucho tiempo”.

En reclamo de la causa, distintas organizaciones realizaron una marcha al Congreso Nacional el pasado viernes 25 de septiembre. La actividad formó parte de la Semana Internacional de las Personas con Hipoacusia.

La lucha por la inserción

“En las escuelas para sordos, en vez de formar en asignaturas como en cualquier otra institución, los maestros se dedican a enseñarnos a hablar. La rehabilitación tiene que ser en el hospital, no en la escuela. Debe ser fuera del horario escolar. Porque, si no, a la hora de escribir se nos enseña a hablar y nosotros también necesitamos aprender a escribir. La enseñanza termina en un fracaso tremendo”, señala Juárez. La presidenta de la CAS concluye: “La escuela primaria debería ser bilingüe, con español escrito y lengua de señas. Debería haber profesores formados en lenguaje de señas, que es una especialización de la carrera en educación especial”.

La inserción laboral es otro de los temas pendientes para las personas sordas. Bitti, de ASAM, resalta: “No hay un mecanismo que permita que el sordo pueda ser incluido dentro de cualquier sistema laboral de manera amplia. No hay, por ejemplo, un sordo trabajando en un Mc Donald´s porque la sociedad no está preparada para eso. Podés detectar una hipoacusia al año, pero si no tenés ayuda desde la escuela, si no tiene contención, enseguida la vida está perdida”.

Oct 8, 2015 | inicio

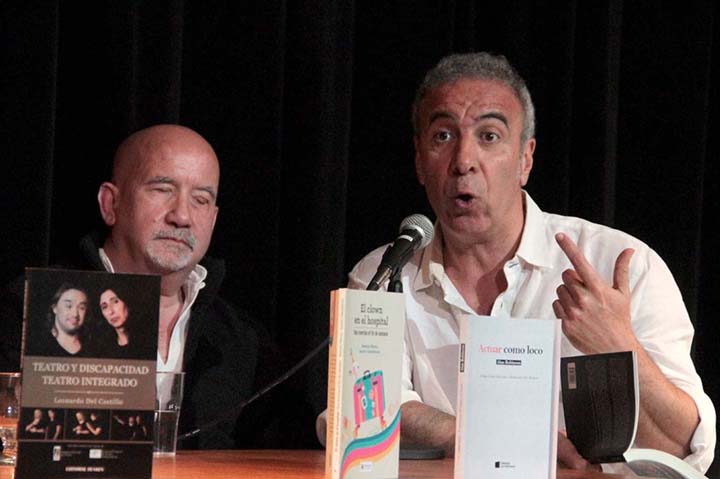

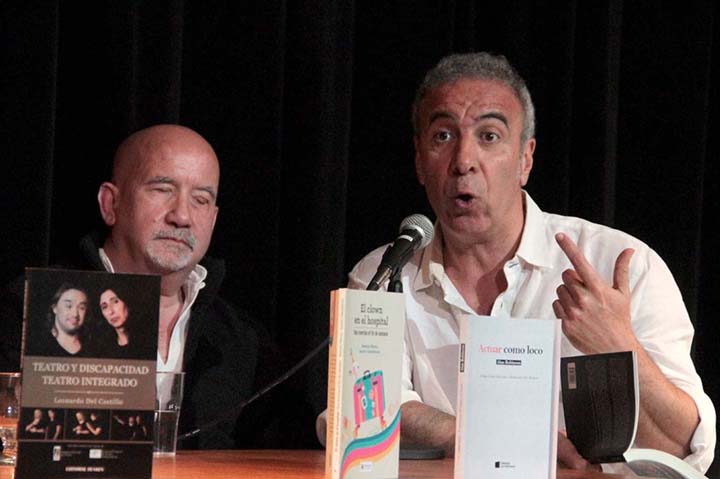

El lunes 6 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Incluite en el Arte en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La propuesta consistió en dar a conocer diferentes prácticas artísticas utilizadas como herramientas de integración y superación de dificultades en personas con limitaciones cognitivas y físicas.

La idea de los encuentros proviene en el programa radial “Incluite en el Arte”, conducido por la licenciada en actuación Mariel Albó y que se emite los lunes de 18 a 20 por la BCNRadio, emisora online de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Este primer encuentro se denominó “Escritores, arte, militancia e inclusión social”, y se transmitió en vivo por la emisora. Participaron autores de distintos libros que abordan la vinculación de las artes escénicas como herramienta terapéutica y de integración.

Quién tomó primero la palabra fue el actor, docente y director Alan Robinson, autor de Actuar como un loco. Comentó que su libro -un ensayo autobiográfico sobre teatro y locura- fue más leído por el ámbito académico de la psicología y que poco a poco se está introduciendo en el ámbito de las artes escénicas.

El encuentro se llamó “Escritores, arte, militancia e inclusión social.

A continuación, el terapista ocupacional Leandro del Castillo sostuvo que “el teatro es un medio para potenciar capacidades.” Autor del libro Teatro y discapacidad: Teatro integrado, trabaja con actores que presentan dificultad y limitaciones físicas o cognitivas y promueve la labor conjunta arriba del escenario entre actores actores con capacidades diferentes y artistas convencionales. De todas formas, advierte: “Para afirmar que se hace teatro integrado no es suficiente decir que se encuentran en el mismo lugar personas con discapacidad y sin ella. Lo que importa es la forma en que se realiza, que indicará si efectivamente, es una actividad integradora.”

También participó del encuentro Mariana Ramos, clown que viajó por el mundo llevando sus espectáculos a diferentes hospitales y que tuvo la posibilidad de trabajar con el estadounidense Patch Adams, conocido en todo el mundo como “El Doctor de la Risa”. La autora de El clown en el hospital lucía orgullosa un alegre sombrero fucsia con una paloma blanca posada en él. Después de ponerse su nariz de payasa, tocó el acordeón y, casi instantáneamente, sus compañeros empezaron a bailar al ritmo de la música sobre el escenario. “El clown se involucra con el contexto, porque no tiene cuarta pared”, aclaró. Entre sus experiencias, recordó que en 2012 estuvo en Afganistán, cuando Estados Unidos invidió la zona tras los atentados a las Torres Gemelas. “Fue una situación difícil, pero uno intentaba cambiar el ambiente a través de la música y usando un vestuario extravagante.”

Mariel Albó, organizadora de Incluirte en el Arte.

Cuando llegó el momento de Alejandro Alonso, afectado en su capacidad visual desde los 15 años, se refirió a su libro Los rengos de Perón, que trata sobre su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas y la lucha para sancionar una ley laboral para personas con limitaciones físicas o cognitivas. Fue aprobada en 1974 y derogada en 1981, durante la última dictadura militar. En medio de su exposición, los organizadores comenzaron a realizarle señas para que cierre su presentación. El actor Javier Lombardo, ubicado a su lado, le tocó la espalda y le susurró al oído para avisarle que estaban haciendo señas para que finalice. “Como yo no las veo, manejo mi tiempo”, se río Alonso con el auditorio y remató: “El humor hace que lo que es doloroso, lo sea menos”, explicó.

Precisamente fue Lombardo, autor de Poemi, fue quien continuó con el micrófono en el Encuentro. “El libro se escribió solo, en un momento de mucho dolor personal”, le confesó al público el artista, enfermo de Parkinson, y remató: “El arte es una herramienta interesante para explorar la vida.”

Alejandro Alonso, micrófono en mano. habló sobre su su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas.

Este primer encuentro fue sólo el inicio de un ciclo donde se expondrán distintas propuestas de prácticas artísticas que permiten desarrollar y superar las diferencias y limitaciones, y dotar a los formadores, docentes y promotores culturales de técnicas que les permitan reflexionar esta cuestión. “El arte -subrayan los organizadores- tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica, y de prevención.”