Abr 28, 2015 | Entrevistas

Arquitecto, profesor universitario y ex decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jaime Sorín se caracteriza por defender una arquitectura vinculada a las necesidades sociales. Durante su gestión recuperó las jornadas de hábitat social que no se llevaban a cabo desde hacía veinte años. Entre el año 2000 y 2002 fue asesor de la Comisión Municipal de Vivienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la remodelación de los conventillos del barrio de La Boca. Actualmente, se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cargo en el que fue asignado en el año 2013 de forma honoraria por el decreto 1701. Recibió a ANCCOM en su despacho ubicado en el Cabildo y, entre libros antiguos y muebles del siglo pasado, nos brindó esta entrevista.

– ¿Cuáles son los principales temas que se deben trabajar en relación al espacio público en la ciudad de Buenos Aires?

– Primero habría que definir que el espacio público es el espacio democrático, el lugar que tienen las ciudades donde se produce la mixtura social, donde se generan las actividades. Es el espacio en el cual las distintas maneras de vivir se cruzan junto con las diferentes experiencias y las distintas generaciones. Eso es lo que por definición podemos decir, en realidad no hay ciudad sin espacio público. Si no, lo que hay son una serie de lugares privados que se van sumando y que en algún momento la gente usa el espacio público como lugar de tránsito, de ir de un lugar al otro pero no como debe ser, que es el lugar de comunicación social. Visto esto, hoy la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una gran exclusión en el espacio público. Por un lado, porque hay grandes problemas de movilidad, es muy difícil para alguien que vive en la zona sur, especialmente Mataderos, Lugano, Soldati, trasladarse a otros lugares de la ciudad porque los medios son muy precarios. Si no tienen su propio medio privado prácticamente no lo pueden hacer. Ni siquiera la bicisenda llega, son lugares puestos fuera de la vista de lo que es el estado de la ciudad, lo cual no es casual, hay toda una política de exclusión de estos sectores y cuanto más se los arrincona, con más tranquilidad viven otros sectores de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que habría que resolver es un problema de movilidad, permitir que haya permeabilidad entre el norte y el sur y posibilidad de transferencia. Eso en cuanto a lo que son las calles, por llamarlo de algún modo. Después tenemos toda una serie de lugares que son espacios públicos grandes, como los parques, que se están privatizando con el tema de las rejas ¿Quiénes manejan eso? ¿Quiénes tienen las llaves? ¿Quiénes abren y cierran? ¿Cuáles son los horarios? El caso de parque Lezama es paradigmático. Pero en la zona sur hay muchos más parques y plazas que, en la práctica, están abandonados. Cuando nosotros [la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares históricos] empezamos con el tema del Lezama, la Defensoría había dicho que, en realidad, no había un problema de deterioro y de vandalismo sino un problema de abandono por parte del gobierno de la ciudad. Esta política de dejar que un parque se caiga para poner luego la reja es muy clara. Después hay otras cosas como la peatonalización del centro, que es una política que están haciendo en muchas ciudades, lo cual no está mal porque saca al vehículo particular del centro pero tampoco es un lugar que tiene una gran mixtura porque lo único que sucede ahí es: o caminás, te trasladás o te sentás en un café, que tiene su costo, no son justamente los bares más baratos de la ciudad. Hay que ver quién lo utiliza, como la bicisenda. Ese es el problema que tenemos hoy en el espacio público, que tiene que ver con las políticas generales de la ciudad. No se integran las villas porque lo que se intenta es hacer una falsa urbanización, que pasa por darle el título de propiedad a la gente, pero no resuelve los problemas de infraestructura. Al no tener agua ni cloaca, les conviene más venderlo a una empresa privada, que va a ir sumando lotes, y con eso irse a vivir a donde pueda con ese valor. El espacio público no está visto como un espacio de inclusión, está visto como un espacio de exclusión.

– ¿Qué políticas públicas se podrían implementar para que ese espacio público sea justamente un espacio inclusivo?

– Hay problemas que tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, los espacios que se recuperan no llenarlos de bancos individuales que no se pueden mover, que no permiten la reunión. Otra cosa que están haciendo es particionando los caminos con canteros, los grandes espacios verdes los transforman en más chicos. Hay un tema de diseño que es importante. No todo pasa obviamente por el diseño, pasa por permitir la generación de actividades en esos lugares, hasta actividades promocionadas por el Estado. Eso, el gobierno de la ciudad no lo tiene para nada en la vista. Para él, el espacio público no es algo que deba usarse, es un espacio de circulación. Entonces lo que hace es algunas medidas para mejorar la circulación de la ciudad. Faltan un montón de medidas que contribuyan a la democratización del espacio. Lo mismo pasa con la política cultural que está en el espacio público, los teatros, los cines, que deberían ser públicos. Todo aquello que permita el intercambio, ya sea en espacios abiertos o cerrados, el gobierno de la ciudad lo boicotea o no lo desarrolla. Lo primero que hay que ir pensando son políticas de ese tipo, políticas de transporte, políticas culturales, esas son políticas que permiten la utilización del espacio público. Todas estas cosas son las que deberíamos empezar a discutir y tratar que haya un Estado que promocione este tipo de actividades.

– ¿Se podría pensar que el actual gobierno de la ciudad tiene una concepción muy “pragmática” del espacio público, por llamarlo de alguna forma, que deja de lado otras cosas importantes?

– Creo que la política urbana de Macri la podemos definir como un urbanismo de gerentes, que responde a la idea de una ciudad en manos de la empresa privada. Todo el tratamiento que se le está dando al espacio público tiene que ver con esa privatización de la vida privada del neoliberalismo, que avanza hacia el individualismo e impide el trabajo en conjunto a una sociedad que, para poder desarrollarse y ser democrática, tiene que mezclarse. Todo lo que está haciendo Macri está dirigido a la privatización de los espacios. Y en cuanto a la cultura, la espectacularización de la cultura. Está bueno que haya grandes eventos pero también tiene que haber eventos que promuevan la cultura popular, la cultura de los barrios. Me parece que la política del gobierno actual está dirigida hacia la promoción de una sociedad del espectáculo.

– Entonces, ¿cómo se podría garantizar un uso más pluralista del espacio público?

– Es difícil. Si hablamos exclusivamente de la sociedad porteña, es multicultural pero no es intercultural, para decirlo de alguna manera. Hay un montón de culturas pero no se consigue que esas culturas se crucen, se intercambien. Porque el Estado tampoco favorece ese tipo de situaciones. Obviamente, si las organizaciones sociales, la universidad y todos aquellos sectores que tienen otro concepto empujan, van a tener un espacio público mejor. Pero el espacio público básicamente depende de la acción del Estado. No hay manera, las organizaciones lo pueden tomar en algún momento, hacer manifestaciones, llevar a cabo actividades culturales, pero no lo pueden poner “en valor”, como se dice ahora. Para eso hace falta la acción del Estado.

– Partiendo de la idea de que los lugares y los monumentos forman parte de la identidad y del patrimonio cultural, ¿se podría otorgar un mayor lugar a los ciudadanos a la hora de diseñar políticas públicas para el espacio público? ¿Puede garantizarse más participación de los vecinos?

– Nosotros, lo que tratamos de hacer cuando trabajamos en espacios públicos, como monumentos o lugares que son patrimonio de la humanidad, es generar planes de gestión. Estos planes de gestión incorporan al Estado junto con las organizaciones de la sociedad civil y entre todos generan no solo actividades sino planes de manejo que digan cómo tiene que ser eso, lo cual incluye el diseño y la utilización. Cómo es el mantenimiento, cómo se involucra la sociedad en el mantenimiento, es otro de los temas. Se pueden hacer ese tipo de actividades. El espacio público depende de las comunas, por lo menos constitucionalmente, y al no funcionar la posibilidad de democratizarlo, eso está muy lejos. El caso del Lezama es un caso paradigmático. Desde la Comisión, en lo que más insistimos fue que debe haber un plan de manejo para que una vez que el parque se arregle siga estando en buen estado, lo cual exige acciones del gobierno de la ciudad. Ahí hay un auditorio, por ejemplo, que llegó a albergar cien mil personas en sus orígenes, hay muchas actividades sociales, musicales, teatro de títeres, etc. Si eso se enrejaba y se anulaba y se hacía una fuente y un rosedal, como se quería, se anulaba la posibilidad de que ese parque tuviera una integración en el espacio público. El tema de las rejas quedará para discutirlo. Para mí, lo más importante es que no perdiera el elemento central del espacio público que permitía la reunión. Hay otros lugares como parque Centenario que se recuperó, se enrejó y ahora se le invierte el triple de lo que se invertía antes. El gobierno de la ciudad debería primero invertir más en arreglar y mantener los espacios y luego ver si le pone rejas o no. No partir al revés: primero dejar que los parques se destruyan y después los enrejan, le ponen mucho dinero arriba y dicen “¿vieron?”. Así es.

– El gobierno de la ciudad y todos los que están a favor de las rejas en Parque Lezama plantean que es por un tema de seguridad. ¿Se podría garantizar la seguridad de un parque sin necesidad de colocar rejas?

– Sí. Hay parques y parques. En una plaza barrial es muy fácil por las dimensiones que tiene. Hay que poner guardianes de plaza, como había antes, cubrir los turnos, que la policía de vueltas, colocar luces, cortar los árboles y dejar que siga la vida natural que tuvo siempre. Ahora, el parque Lezama, el Centenario, el Ameghino, los parques grandes son parques complicados para mantener la seguridad. Es importante tener planes de gestión donde se involucre también a la comunidad, que es la que finalmente puede permitir que haya seguridad. Es como en la calle. No se puede pensar solamente la seguridad si no hay participación de la comunidad. La seguridad democrática incluye eso, que la comunidad participe, se involucre. No es todo represión. Las rejas son un elemento represivo, no son un elemento persuasivo. Me parece que se puede pero hay que generar políticas participativas.

– ¿A través de qué canales podría participar la sociedad civil?

– A través de generar actividades que se puedan desarrollar en esos lugares. Después de generar el mismo cuidado del parque, tratar de convencer a la población que está alrededor que los monumentos que están en los parques no deben vandalizarse, cuidar que no se vandalicen. Porque ¿quién más conoce a la gente de alrededor del parque que los mismos vecinos? Tiene que haber colaboración ahí. Además deben estar las ramas cortadas, las luces prendidas, que permita la visualización, y ahí creo que la gente lo va a hacer suyo y se va a oponer a que se destruya. Pero para eso tiene que haber este tipo de actividades.

– Generaría en la gente un sentimiento de mayor pertenencia con el lugar.

– Es lo único que puede permitirlo. Nosotros tenemos una lucha permanente con la pintura de los monumentos, que son parte de la historia. Deberían comprenderse como eso y deberían cuidarse, pero para eso habría que tener actividades hacia la población para que ella también lo haga suyo. Hay que generar participación, si la gente no se siente convocada a participar…

– ¿Cómo se puede vincular la arquitectura con las necesidades sociales (en los casos en que la arquitectura realmente pueda brindar ayuda)?

– En el caso del espacio público hay arquitecturas que son expulsivas y otras que invitan a acercarse. Por ejemplo, un shopping donde hay un señor en la puerta con traje negro viendo quién entra y quién sale es una arquitectura expulsiva, está preparada para eso. Hay otro tipo de cosas que no. Por ejemplo, acá con las recovas, las escuelas, que originalmente permitían las actividades del barrio, tienen canchitas que se pueden usar los fines de semana. Hay muchas maneras de que la arquitectura sea más abierta, más integrada y permita una utilización más democrática. Toda la arquitectura espectacular, pensada para la actividad privada, para la recreación privada, como son los shoppings, no permite para nada la participación. Otro tipo de situaciones, la calle Corrientes, los teatros, las entradas, la gente que sale y entra. Esa arquitectura estaba pensada para integrar lo que pasa adentro y afuera. Hoy se trabaja bastante distinto.

– Volviendo al tema de las villas, ¿cómo se podría hacer para integrarlas al resto de la ciudad?

– Lo que hay que hacer con las villas es darle todos los servicios, deben tener agua, luz, gas, tienen que tener las cloacas y las calles en buen estado, de modo que uno pueda entrar y salir. Eso va a permitir que la gente de la villa se sienta más integrada y que los que están cerca puedan tener más conexión con el interior de la villa. Por otro lado, hay temas de equipamiento, de escuelas o jardines que sean compartidos, de comercios diarios, que sean más amistosos. Y un tema de movilidad también que permita a la gente de la villa salir. Se habla mucho de Medellín. Esta ciudad puso un sistema de transporte que permitió que gente que antes tardaba dos horas en llegar al centro ahora tarde veinte minutos. Entonces, la gente antes te decía “voy a Medellín” y ahora te dicen “voy al centro” porque sienten que pueden, bajan del cerro con el monorriel y van los estudiantes a la universidad, van gentes de otros barrios, el transporte integra también. Esas son cosas que hay que promover. Solo con construir vivienda no arreglas el tema de la villa porque va a seguir igual. Además de las dificultades de que no hay tierras. Hoy el cuarenta por ciento de la gente de la villa alquila en la misma villa. Con lo cual, si vos le das la escritura, se la vas a dar al de planta baja que es el dueño de todo eso. Además, es darle una escritura con la situación en que está actualmente, sin servicios. Rápidamente van a aparecer todas las inmobiliarias para ver cómo se puede vender eso. Son todas políticas que están destinadas a la privatización de los espacios y a promover a la empresa privada. Y la villa necesita mucha intervención del Estado.

– Además de las políticas públicas que debería hacer el Estado también es importante políticas de integración cultural…

– Integrar es todo. Hay que promover que los chicos vayan al colegio, que puedan ir a la secundaria, que algunos puedan llegar a la universidad. Todo eso hay que hacerlo. Y además actividades culturales. El centro cultural de la 21-24 está bueno, tiene auditorio, genera actividades y eso debería replicarse en otros lados. Ahora, siempre que también incluyan a la gente que vive a tres cuadras, si no seguimos creando un ghetto cultural. Es complejo, no es nada fácil pero hay que intentarlo, si no, no llegás nunca a una sociedad reamente democrática.

– En otras entrevistas habla del “derecho de ciudad” y de la “construcción social del hábitat”. ¿Puede definir brevemente a cada uno?

– El derecho a la ciudad es lo que venimos hablando. Que todos los ciudadanos sean iguales en la distribución de los servicios, en las posibilidades de movilidad, en el acceso a la cultura, la escuela, la sanidad. En una ciudad compleja como ésta, el problema no es la pobreza sino la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires, el veinte por ciento de la población que recibe más ingresos se lleva el cuarenta y ocho por ciento del producto y el veinte por ciento que le sigue no llega al seis por ciento. Obviamente que hay pobreza pero lo más importante es la gran diferencia que hay en la población y eso te indica la dificultad en el acceso a muchas cosas que tiene un sector de la población. Por eso, desde Rivadavia al sur es tan distinto al norte. El derecho a la ciudad significa que todos son ciudadanos y no importa el barrio ni la provincia ni el país en que hayan nacido, importa que viven en la ciudad de Buenos Aires y tienen derecho a seguir viviendo acá y a gozar de todos los servicios, no importa cuál sea su clase social. Eso es el derecho a la ciudad. Y la construcción social del hábitat tiene que ver con el derecho a la vivienda y el derecho a lo que estuvimos hablando del espacio público. En cuanto al tema de la vivienda tiene que ver con la participación de aquellos que necesitan vivienda en la resolución de su problema. Que es más fácil saliendo de la ciudad porque en la ciudad de Buenos Aires el tema de la tierra es muy complejo. Hay una ley que es la ley de autogestión, que permite que distintos grupos sociales se unan en mutuales, en cooperativas, generen proyectos de vivienda, compren tierras y administren su propia construcción. Definen qué proyecto quieren y el equipo técnico, eso determina que los costos sean distintos. Eso tiene que ver con la construcción social del hábitat, que permita que se involucre a aquel que lo va a usar en la construcción y en el mantenimiento de eso. Acá estamos bastante lejos a pesar de que hay una ley del año 2000, que está muy desfinanciada porque no permiten la formación de las cooperativas y las pocas que hay no las financian. En ese sentido, la construcción social del hábitat en la Ciudad de Buenos Aires es muy complicada.

Abr 15, 2015 | Entrevistas

Está sentado frente a su notebook, apacible, fresco, de buen humor. En el mismo lugar en donde más de una vez le suena el teléfono avisándole que tiene que viajar a destinos inimaginables para mostrarle al mundo, a través de sus fotografías, las historias, vivencias y situaciones más crudas y fuertes. Desde la cobertura de la guerra civil en Siria, las Maras en Guatemala o el terremoto de Haití, hasta la historia de la partera Francisca que trasciende por lo noble e importante que se vuelve su función en la vida de su pueblo, Rodrigo Abd le da voz a través de sus imágenes a quienes son protagonistas de una gran historia de vida.

Lo veo casi salirse de cuadro para alcanzar el termo y cebarse un mate que se ha llevado hasta Lima, Perú, donde se encuentra en este momento y reside debido su trabajo para la Agencia Internacional Associated Press (AP). Rodrigo Abd, ganador del Premio Pulitzer en 2013 en la categoría Noticias de Último Momento (Breaking News) por su trabajo en Siria, afirma que desde chico quería ser periodista y luego fue ganando terreno en su vida la fotografía.

-¿Cómo despertó en vos la pasión por la fotografía?

-Estudiaba Comunicación en la UBA y Periodismo deportivo en TEA, un día hice un viaje con mis amigos de mochilero y me convertí en el fotógrafo del grupo. En el medio de las dos carreras se me ocurrió hacer un curso de fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA) y empecé a armar mi portfolio.

Un día desde un teléfono público comencé a llamar a los diarios. Llamé a La Razón y dije “quiero hablar con el director de fotografía”. Obviamente no conocía a nadie pero me dijeron que vaya. Me presenté y me tomaron para hacer algunas prácticas. Justo en ese momento La Razón empezaba a expandirse, habían comenzado a regalar los diarios en el subte y en el tren. Pasaron de una tirada muy pequeña a algo muy masivo y necesitaban gente. Yo era un joven fotógrafo que trabajaba mucho y que tenía muchas ganas de aprender. Ya no me daba espacio para la universidad, entonces lamentablemente la dejé.

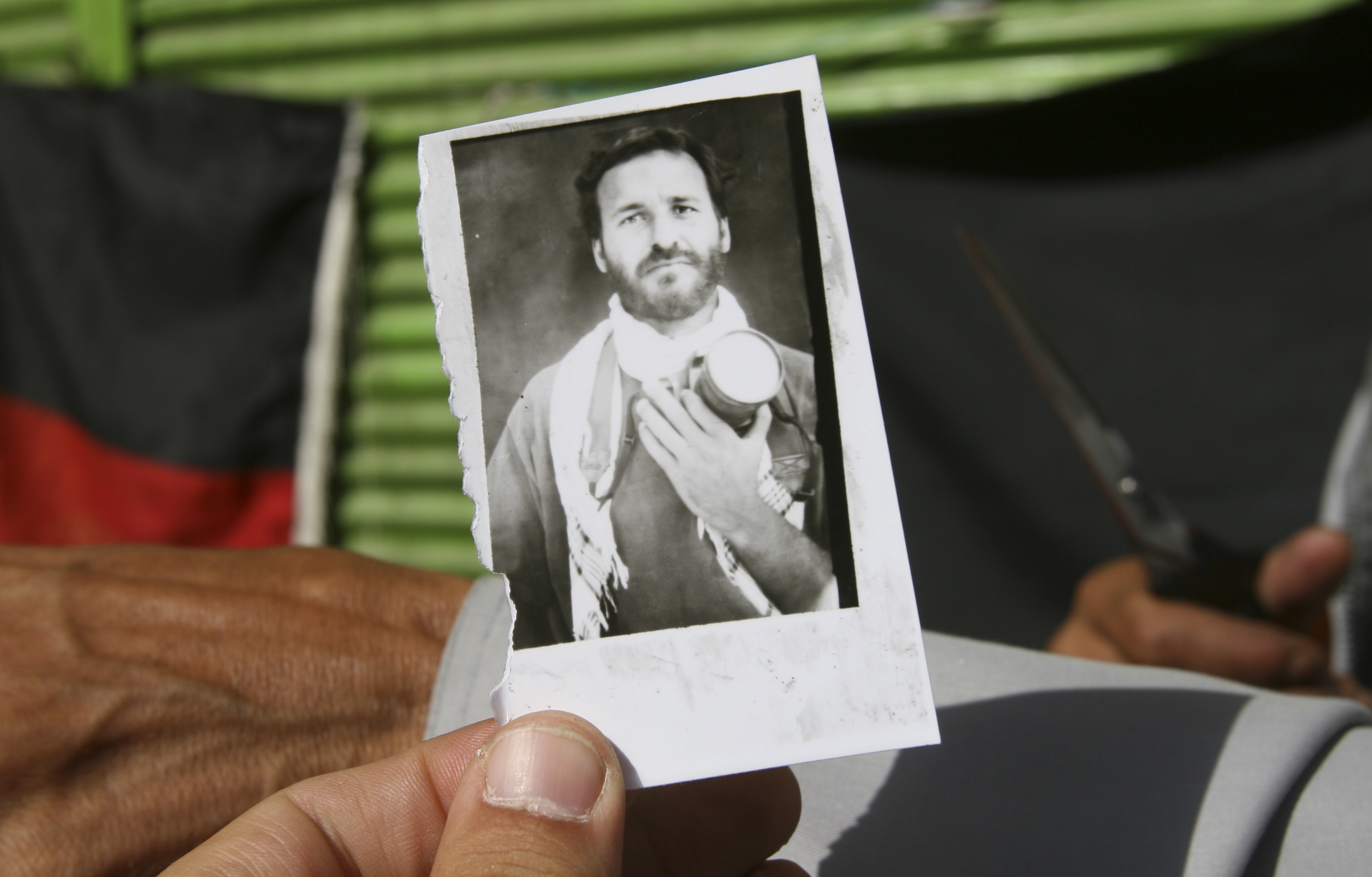

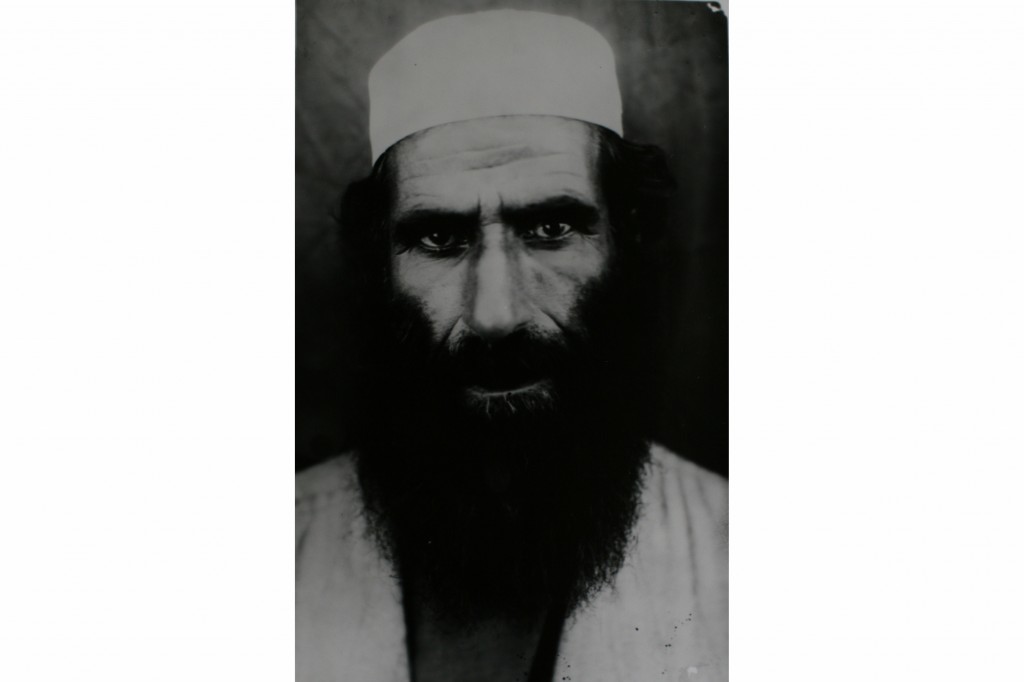

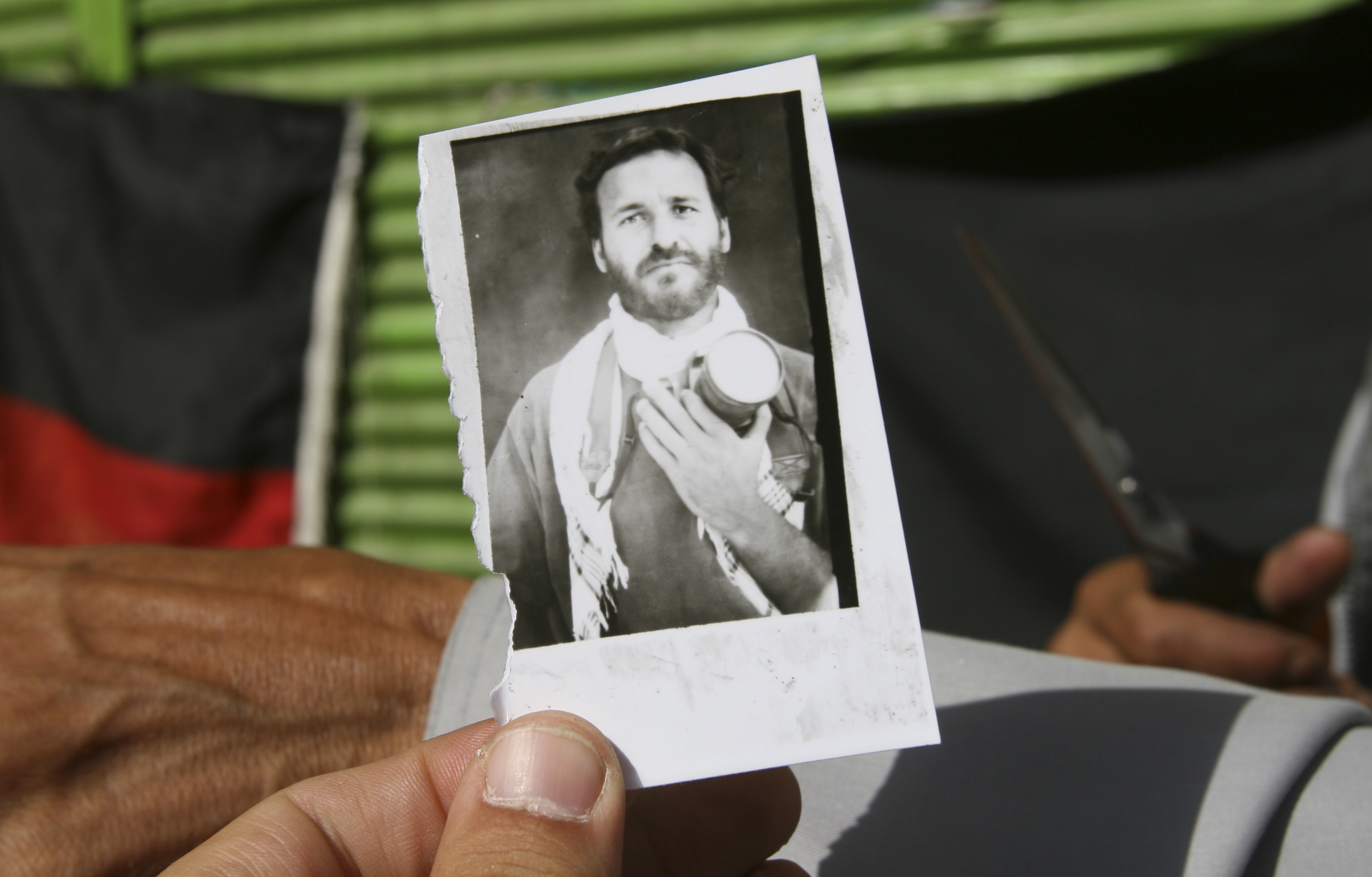

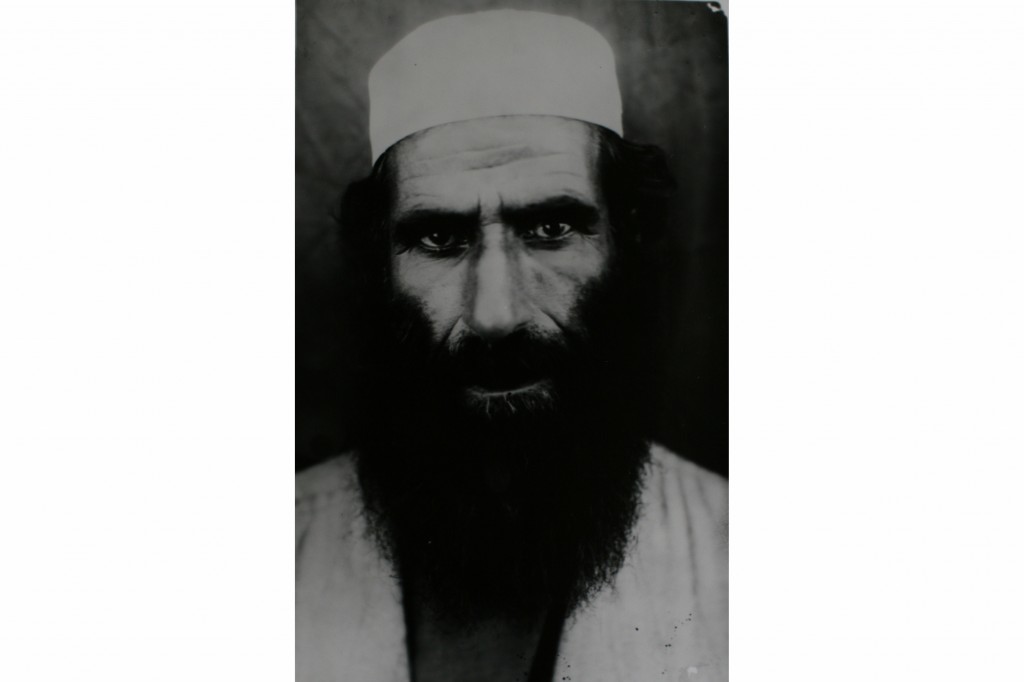

Akhtar Mohammad Gul, 40 años. Kabul, 2006.

El retrato forma parte de una serie sobre trabajadores afganos realizada con una cámara de madera del siglo SXIX que aun es utilizada por fotógrafos callejeros a lo largo del país. Los protagonistas se reunían en una Plaza de Kabul a la espera de ser contratados para tareas de reconstrucción como consecuencia de la guerra.

-¿Cuál fue la primer foto que te publicaron?

-La primera foto que me publicaron tiene que ver una cobertura de Turf. Me acuerdo que fui al hipódromo de Palermo y no lo podía creer, estaba re nervioso, los caballos me pasaban a 500 kilómetros por hora. En un momento se me vinieron todos los caballos encima y le pregunté un fotógrafo de Crónica: “¡Escúchame, quién gana!?” porque la carrera ya estaba por terminar, faltaban 200 metros. Entonces me dijo: “El Tordillo, el Tordillo”, pero no sabía a qué se refería con esa palabra, entonces me dijo: “¡Dale pibe, dale, el blanco de pintitas negras, dale pibe dale, avivate!”.

Rodrigo vivió de chico en zona sur, en la localidad de Adrogué. Cuando terminaba de trabajar y volvía a casa en el tren Roca veía que mucha gente miraba sus fotos en el diario. Hincha de Banfield, cuenta que cada vez que puede acompaña a su papá a la cancha a ver algún partido del “Taladro”.

Una mujer, Aida, es seriamente herida luego que el ejército sirio bombardeara su casa en Idlib, al norte del país en marzo de 2012. Su marido y dos niños fueron asesinados y tres de sus hijas, Hada, 10, Eva, 13 y Hana, 12, gravemente heridas.

La fotografía recibió el primer premio en su categoría en el World Press Photo 2013 e integra la cobertura sobre el conflicto armado en Siria realizada por el equipo de reporteros gráficos de la agencia Associated Press que recibió el premio Pullitzer 2013.

-¿Cómo llegó tu primer propuesta para irte fuera del país?

-Trabajaba en La Nación para diciembre del 2002 y tenía muchas ganas de tener experiencia afuera del país. Presente mi portfolio en AP y así fue como en el 2003 salió la posibilidad de vivir en Guatemala como corresponsal.

-¿Las propuestas más importantes a nivel laboral están vinculadas a las coberturas en zonas de riesgo?

-Las coberturas en Siria, Afganistán y Libia fueron noticias mundiales por mucho tiempo y de hecho algunas lo siguen siendo pero creo que todos los trabajos son importantes solo que, tal vez, algunos mediáticamente tienen menos impacto y lógicamente son menos premiados. Sin embargo, hay historias que no han trascendido como la de la partera rural de Guatemala o la de los pescadores en Perú. Si no pareciera que aquello que los reporteros gráficos hacen todos los días es menos trascendente y creo que no. Me toco el otro día volver a Buenos Aires a hacer unos trabajos, y me saco el sombrero por cómo trabajan mis colegas. Es durísimo el trabajo en Argentina ahora. Los fotógrafos tienen una gran calidad profesional, tal vez no tan premiada pero no menos trascendente. Es importantísimo su trabajo porque es el registro diario de lo que está pasando en un país y queda para siempre.

Un hombre carga un ataúd con los restos de una víctima de una masacre del ejército guatemalteco en 1981 en Cocop, Nebaj, alrededor de 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala. Junio de 2008. La guerra civil en Guatemala duró 36 años en los que fueron asesinados o desaparecidos más de 200.000 civiles, en su mayoría integrantes de comunidades Mayas. Los antropólogos forenses realizan desde principios de los años 2000 exhumaciones en tumbas colectivas para identificar los restos óseos y permitir a los familiares un entierro según sus tradiciones ancestrales.

-¿Cómo elegís sacar la foto que querés?

-Depende de la historia, de lo que uno también cree que la audiencia en otro lugar del mundo le interesaría ver entonces, cuando estoy fotografiando me pongo a pensar en si eso que estoy haciendo sería interesante para un lector, para una audiencia menos familiarizada con la realidad que uno mira todo el tiempo. No soy tan estructurado y mecánico en ese sentido pero sí creo que, inconscientemente, tengo que construir una idea a través de una serie de imágenes.

-Entonces, ¿La técnica va por instinto?

-Son años de ir incorporando técnica fotográfica. Por otro lado, las nuevas tecnologías ayudan mucho.

-¿Cuál fue la historia detrás de la foto que más te sorprendió?

-(Piensa) Un día en Siria entramos a una clínica improvisada que tenía la Cruz Roja en la ciudad de Idlib. El ejército sirio estaba avanzando sobre la ciudad que estaba tomada por los rebeldes y había muchos heridos. En un cuarto de la clínica la situación era muy dramática. Había una señora en una cama con una nena y en otra cama sus otras dos hijas. Todas ensangrentadas. Cuando quisimos acercarnos a la señora para preguntarle qué había pasado y por qué estaba allí, uno de los doctores nos dijo que no lo hiciéramos porque estaba en un shock total, llorando, temblando y no sabía aún que su marido y sus otros hijos habían muerto en el bombardeo. Le tome una foto en donde no solo es conmovedor su rostro, sino su historia. La historia de Aida. Esa imagen es el símbolo de los miles de casos de civiles que son masacrados en Siria durante la guerra.

-¿Mantenes el contacto con alguno de los protagonistas de tus fotos?

Sí. Por ejemplo cuando fue la despedida en Guatemala, la partera rural Francisca era una de las protagonistas de la muestra y la invite junto a su familia.

También el año pasado, a raíz de un programa que hicimos con el Canal Encuentro contactamos a Fabián, el líder de los cartoneros del tren blanco. Lo había conocido por un trabajo que hice en el 2002 después de la crisis. Fabián me había invitado a su casa y yo le había hecho las fotos del Bautismo de su sobrino. Fue un lindo reencuentro después de tantos años. Uno crea lazos de amistad-trabajo que perduran en el tiempo.

La partera rural Francisca Raquec de 65 años atiende un parto hogareño en el pueblo de El Llano, Chimaltenango, a 88km al oeste de la ciudad de Guatemala, en mayo de 2008. En Guatemala, la mortalidad materna es una de las más altas del mundo por problemas de nutrición y falta de infraestructura. Las parteras rurales atienden seis de cada diez nacimientos y reciben entrenamiento para reducir las causas de muerte.

-¿Cuál es la historia de Francisca?

-Es la historia de miles de parteras rurales. En Guatemala hay un gran porcentaje de partos que son realizados por parteras que viven en sus aldeas, muchas veces con poca conexión con los centros urbanos. No solo son parteras sino que se trasforman en mujeres de consulta para la comunidad. Han ayudado a dar a luz la mitad del pueblo y me pareció interesante darle, a través de las fotos, la importancia que se merece y contar un poco su historia como líder del pueblo. Fue una linda experiencia, compartí mucho con ella, incluso estuve en su casa viviendo para esperar los partos, también iba a los cumpleaños y hacíamos comidas juntos.

-¿Cómo ingresaste a Siria en medio de la guerra?

-Entramos con un contacto en un tractor desde Turquía de forma ilegal porque en ese momento el gobierno no invitaba a la prensa que no era amiga.

-Recuerdo una imagen tuya sacando fotos arriba de un Jeep en medio de los tiros. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento?

-No hay espacio para la reflexión, te gana la tensión y la adrenalina de cubrir y reflejar el momento de la mejor manera posible y de la forma más honesta. Traté de hacer foco en lo que creo que es importante que, este caso, no eran los combatientes si no los civiles y como se trastornaba su vida cotidiana.

Caos en la ciudad de Puerto Príncipe en el contexto de la revuelta violenta que culminó con la salida del presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide, en 2004.

– ¿Vivir esta experiencia te ha dejado marcas como por ejemplo sueños, pesadillas o has tenido que hacer terapia?

-La salida de esa ciudad fue dramática e inolvidable, viví situaciones de mucha tensión. Los viajes en helicóptero de noche no se borran, pero no solo quiero hacer esto el cien por ciento de mi tiempo. Algunos colegas terminan quemados porque no se dan mucho respiro. Hacen este trabajo durante muchos años, entonces terminan traumatizados. Por eso, siempre intento tener un balance entre las historias duras, que me gustan y las historias más cotidianas porque de otra forma sería pesado psicológicamente.

-¿Cómo fue la salida de la Siria?

-Fue muy jodida. Habíamos coordinado con los rebeldes que nos estaban ayudando salir un día específico por la noche, para evitar que nos vieran a través del único rincón que quedaba libre al paso. Llegamos al lugar el día acordado con nuestras mochilas y descubrimos que se habían ido. Habíamos perdido el contacto para salir y quedarse era una muerte segura porque el gobierno Sirio no quería que haya prensa. Pensamos, “y ahora… ¿¡cómo nos vamos de acá!?”. No sabíamos si el espacio para salir aún estaría libre. Fue dramático. Lo cruzamos de noche, atravesamos un túnel donde no nos veíamos, cada quién tocaba el pie del otro, no sabíamos si del otro lado había un tanque o soldados. Salimos del túnel y entre los ruidos de balaseras en la noche caminamos a ciegas por un campo y de esta forma nos fuimos de Siria.

-¿Cómo ves la situación actual de Siria?

-La situación está mucho peor. Cuando estábamos allá había grupos con banderas negras que eran radicales. No jodian. Eran más difíciles de abordar pero no había secuestros y decapitaciones masivas. Está mucho peor para la gente y para los periodistas.

Una familia recupera cartón sobre la avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires en el contexto de la crisis de 2002. Esta fotografía forma parte de un ensayo personal que documentó la vida de familias que encontraron en el cartonéo un modo de subsistencia.

-¿Viste morir a alguna persona?

-Sí, presencié cuando estaba muriendo. En Siria en la clínica de la Cruz Roja había bombardeos y veía entrar gente todo el tiempo, algunos murieron. Y en Guatemala hice una historia sobre una emergencia y me tocó estar en el quirófano con gente que llegaba baleada y vi cómo se moría allí.

-¿Se puede mantener la objetividad y no involucrarse en momentos tan duros? ¿Dónde está el límite?

-No hay una regla, uno lo va resolviendo en cada momento y ve qué es más necesario, si dar una mano, sacar una foto o acompañar. El compromiso es contarlo a través de la foto y eso es lo que uno aporta. El compromiso de uno es con la gente y estamos ahí para contar lo que está pasando.

-¿Qué foto tuya guarda una gran historia?

-Cuando nació mi hija saqué una foto de mi hermana llorando a través de un vidrio viéndola. No es mía directamente pero representa el momento más importante de mi vida.

Este año Rodrigo Abd, tiene planeado continuar con un trabajo que comenzó el año pasado sobre los buscadores de oro en la selva, en la frontera con Brasil. También, terminar una serie de retratos, tomados con una cámara de madera, de pescadores artesanales peruanos para luego, hacer una muestra en un muelle en Lima y continuar viajando para seguir contando historias.

Manifestantes en las cercanías de la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires, ante la represión policial del 20 de diciembre de 2001.

-¿Que no puede faltar cuando te vas de viaje?

-¡¡La cámara y el mate!! (se ríe y responde inmediatamente sin ninguna duda). Un día fui a una cárcel en Belice a hacer una historia y ¡nos olvidamos la bombilla! No es como en Argentina que en cualquier estación de servicio encontrás una. Tuvimos que improvisar con un sorbete y un saquito de té para hacer un filtro. ¡Eran quince horas de viaje, necesitábamos unos mates! (se ríe).

-¿Dulces o amargos?

Amargos, porque para dulce esta la vida.

Mar 18, 2015 | Entrevistas

Tabaré fue influenciado de pequeño por grandes como Walt Disney, Walter Lantz, creador del Pájaro loco y Dante Quinterno, creador de Patoruzú y Patoruzito, entre otros; e incursionó en el género de la historieta inspirado en las de humor para niños como El gato Félix, La pequeña Lulú y Popeye. “Muchas de esas historietas perdieron su encanto cuando se volvieron dibujitos animados, lo lindo era mirarlas en papel e imaginarse”, afirma con nostalgia el dibujante.

Aunque se nacionalizó argentino, Tabaré nació en el Departamento de Canelones, del otro lado del Río de la Plata. Allí trabajó de mozo, en una agencia de publicidad y en una fábrica de cerámicas pero él realmente quería hacer historietas, así que viajó a la Argentina. “Me vine en 1974, ocho días después de casarme. Aquí había mucho movimiento en diferentes diarios y revistas como por ejemplo Satiricón y Humor”, recuerda.

–¿Cómo comenzaste a trabajar en Clarín?

-A través de Hermenegildo Sábat, le mostré mis laburos, los presentó en el diario y a los dos meses salió increíblemente mi primera publicación. Gustó.

-¿Qué sensación sentiste al ver tu trabajo publicado por primera vez en un medio de alcance nacional?

-Recuerdo que vivía en una pensión con mi esposa, un día sonó el teléfono yme dijeron: “¡Salió tu tira en Clarín!”. Después, fui corriendo a comprar el diario. Fue como ganarse el Quini 6.

-¿Y tu esposa que dijo?

-“¡Al fin largo los trapos, la escoba y el palo de amasar”! (risas) No, mentira, seguimos viviendo en la pensión porque económicamente no estábamos bien, después nos mudamos a Banfield, luego a Turdera y nos quedamos para siempre en zona sur.

Algunos de sus personajes más conocidos son Max Calzone, Aspirante a Padrino, el cacique Paja Brava, el conquistador, Kristón Kolón, Eustaquio y Diógenes y el Linyera, tira diaria que es publicada en la última página del Diario Clarín desde 1977 de forma ininterrumpida, creada por Tabaré junto a Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya.

-¿De quién fue la idea de Diógenes y el Linyera?

-La revista Humor o Chaupinela, no me acuerdo con exactitud, tenía en el borde superior de las páginas una historietita de un tipo muy roñoso con un perrito que iba corriendo. Lo había hecho sin querer para rellenar. Guinzburg y Abrevaya vieron el dibujo y me pidieron que lo haga para una historieta.

-¿Qué diferencias había entre el Diógenes y el Linyera guionado por Jorge Guinzburg al guionado por Carlos Abrevaya?

-Yo aprendí de ellos. Guinzburg era más de la chispa, del chiste del momento, del remate. El estilo de Abrevaya era más para pensar. Después hubo problemas entre ellos y se separaron.

-¿Si Diógenes hablara sus palabras serían tan punzantes como sus pensamientos?

-Nunca me imagine que Diógenes hablara, siempre lo hicimos ladrando, pobre. No sé, quizás sea un boludo hablando (risas). A veces cuesta transformar a los pensamientos en palabras.

-¿Cómo era el proceso de producción de las tiras, se reunían a tirar ideas para el siguiente número? ¿Cómo se organizaban?

-Había un plantel bárbaro pero nunca tuvimos contacto entre los tres para juntarnos a hacer la tira como la gente cree, jamás. Ellos me daban los guiones, yo los dibujaba y los llevaba al diario. Nunca nos reunimos para ver qué hacíamos para mañana, para pasado o para el mes que viene. Lo que ocurre es que los guionistas saben cómo uno piensa. Hacen el guión adaptado al dibujante, por eso te convocan.

-¿Se vieron afectadas tus tiras durante los gobiernos de facto?

-Te cuidabas, había personajes sobre los cuales no podía hacer referencia, sobre todo los ídolos deportivos cuya imagen era utilizada por los gobiernos militares, como por ejemplo Guillermo Vilas, Carlos Reutemann, César Luis Menotti. En el diario nos habían dicho “traten de evitarlos”, y ¿para qué los iba a nombrar si sabía que al final los iban a tachar?

–Bosquivia, era una parodia de los años del Proceso de Reorganización Nacional que dibujabas con guión de Carlos Trillo y Guillermo Saccomano. ¿Cómo fue realizar este trabajo en un momento tan difícil, tenías miedo o sufriste amenazas?

-No recuerdo amenazas por esa historieta en particular. Pero, por algo los personajes eran caricaturizados como animales en un país que era una selva. No era difícil eludir la censura, porque los tipos que la ejercían no eran para nada lúcidos. Se parecían mucho a los gorilas de Bosquivia.

-¿Alguna vez quisiste decir algo y no pudiste?

-No, pero las veces que lo he dicho he tenido problemas. He recibido amenazas, cartas, llamadas telefónicas, tipos que andaban en el barrio averiguando quién era, cómo vivía. Durante la época de Carlos Menem tuve que dejar de dibujar una tira que guionaba Aquiles Fabregat.

-¿Cómo se llamaba la tira?

-¡Podés creer que no recuerdo el nombre! Era muy parecida a otra tira que se llamaba Bolur el tocur, el turco boludo, trataba sobre un árabe mafioso, rico y muy poderoso que hacía lo que quería con el pueblo. Y bueno, eso pasa cuando tus trabajos tienen repercusión.

Su estudio de dibujo está lleno de ficheros, Tabaré los abre y muestra que en su interior se encuentran todos sus trabajos. Uno está dedicado especialmente a guardar las más de 10 mil tiras de Diógenes y el Linyera.

-¿Cómo ves el futuro del humor gráfico en la Argentina?-No lo veo, porque no hay. Hoy por hoy no hay variedad de medios que publiquen historietas. Sólo los diarios, y el circuito ya está cerrado. Cuando yo empecé era el furor de la historieta, había revistas a patadas. Hacía más de 30 páginas por mes, no me daba el tiempo, me quedaba hasta las tres de la mañana y no paraba de dibujar.

-¿Es diferente el humor de ahora respecto al de antes?

-No creo que haya cambiado el humor, creo que cambió el público de historieta gráfica. Los chicos ahora tienen computadoras, se sienten atraídos por el movimiento, el ruido, el color y acá (pone su mano sobre las tiras) está todo muy quietito. Tenés que imaginártelo. Para que vuelvan a interesarse por la historieta tendríamos que educar a toda una generación que tiene problemas para desarrollar la imaginación porque las nuevas tecnologías les dan todo servido.

Tabaré aclara que si puede seguir dibujando lo hará por que le gusta, pero que ya no pasa 24 horas sin dormir dedicado al trabajo. Afirma que no le interesa transcender porque la vida avanza muy rápido. “Yo pienso mucho en los tipos que me rodeaban: Caloi, Guinzburg, Abrevaya, Fabregas, de aproximadamente 60 años, se fueron todos. Mis gustos son modestos: pasear, ir al club todos los días, disfrutar de los nietos, no quiero nada más”, dice firme Tabaré, dueño de un talento y una creatividad que son marca registrada y una humildad inigualable que ya ha trascendido.