Jun 10, 2015 | inicio

(Advertencia, las imágenes pueden afectar la sensibilidad de las personas)

A los 33 años, Pablo Piovano no parece ser un hombre al que le guste llamar la atención. Por su profesión, está acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. No obstante, lo que impacta cuando se presenta es su mirada. Pablo mira directo, a los ojos, transmite una sensación muy concreta de presencia.

El punto de encuentro es la redacción del diario Página/12, su lugar de trabajo desde los 18 años. Este año (en marzo) publicó el fotorreportaje «El costo humano de los agrotóxicos», un proyecto personal que llevó a cabo durante dos viajes que realizó por Chaco, Entre Ríos y Misiones. Su labor le valió el primer lugar en la categoría profesional en el Festival Internacional de la Imagen (FINI) y el tercer puesto en la categoría «Carolina Hidalgo – Vivar el medio ambiente» del POY Latam, uno de los concursos más grandes e importantes de Iberoamérica.

«Elegí un tema del cual se hablaba poco y mucho menos se hablaba en cuestión de imágenes. Hay muy pocas fotos, muy poco trabajo sobre un escenario trágico, que tiene muchas víctimas, y que amerita ser contado», explica mientras prepara unos mates que circularán hasta el final de la entrevista.

07-12-2014, Alicia baja- Colonia Aurora, Misiones

Lucas Techeira tiene tres años y nació con Ictiosis, una afección que resquebraja la piel. Comúnmente se lo conoce como niño cristal. Su padre Arnoldo tuvo que abandonar su trabajo en las plantaciones de tabaco cuando nació su hijo. Su madre, Rosana Gaspar de 32 años, manipuló sin protección glifosato en su huerta durante el embarazo.

¿Cómo empezaste a involucrarte con el tema de agrotóxicos?

Tengo una relación personal con la tierra. Supe que había cifras estremecedoras que las estaba dando la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Ellos estaban oficiando de comunicadores porque los medios de comunicación concentrados son cómplices de esta situación. Estamos hablando de 370 millones de litros de glifosato fumigados anualmente sobre el 60% del territorio argentino cultivado: una cifra muy alta. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, hay 13.400.000 personas afectadas directa o indirectamente. Habla de un costo humano altísimo. Entonces, siendo comunicador, me parecía que era un tema que no podía obviar. La relación con la tierra para mí es sagrada y lo que se le está haciendo a nuestros alimentos merecía involucrarse e ir a ver qué estaba pasando. De todo esto surgió este registro fotográfico que por sobre todas las cosas es una denuncia.

¿Cómo llegaste a los lugares y a las familias que formaron parte de este registro?

Primero hablé con algunos pocos periodistas que están relacionados con el tema. Uno es Darío Aranda; otra Silvina Heguy que, con un fotógrafo español, estuvieron en el territorio donde yo estuve. Empecé a trazar una línea de un posible trabajo: primero me fui a Entre Ríos, a Basavilvaso, adonde está Fabián Tomasi. Fabián se declara un ejemplo vivo del impacto de los agroquímicos. Es un hombre que trabajó en el campo, con agroquímicos, y ahora está en una situación de salud muy grave, está muy flaco -piel y hueso-, y padece una polineuropatía crónica tóxica irreversible (n.d.r.: un síndrome neurológico que incluye un conjunto de enfermedades inflamatorias y degenerativas que afectan al sistema nervioso periférico). Fabián tiene una lucidez increíble y ha levantado la causa de una manera muy noble, muy honrosa. Yo me quedé viviendo en su casa varios días, me hice amigo de él. Él también me ayudó a trazar la línea de trabajo. De ahí me fui a San Salvador, donde me encontré con una situación oncológica muy grave. He visto que hay, por ejemplo, 19 casos de cáncer en cuatro cuadras, algo que resulta ilógico: está por encima de la media nacional tres veces. Recién ahora se hizo un relevamiento sanitario -lo realizó la Universidad de Rosario-, y ya lo había hecho la Universidad de Córdoba, en Monte Maíz. Las cifras son escandalosas. De ahí me fui al Chaco, donde visité varios pueblos que también están en una situación complicada. Y luego seguí para Misiones.

12-11-2014 Alicia baja, Colonia Aurora, Misiones.

Andrea Gotin (16) era a sus 8 años una niña saludable hasta que una tarde en la chacra de sus padres aspiró bromuro de metilo y estuvo internada 9 días en terapia intensiva. La fiebre levantada en apenas unas horas después de aspirar el tóxico afectó la parte motora de su cerebro. Actualmente necesita un trasplante de riñón y diálisis 3 veces por semana.

Su hermano Ademir (20) padece un severo retraso mental.

El 14 de septiembre de 2010 Dario Gotin, padre de la familia, le dijo a su esposa que no iban a poder hacerle el trasplante de riñón a su hija. Ese mismo día esta mujer falleció de un infarto.

¿Y qué te pasó internamente cuando te acercaste a estas familias? ¿Cómo convivieron tu parte humana y tu trabajo profesional?

Es muy delicado cuando uno trabaja y enfrente está el dolor del otro. Hay una línea muy fina en donde sobre todo tiene que estar el respeto, la humanidad, y la mayor compresión intelectual posible en el momento emocional. Los que portamos una cámara y tenemos la posibilidad de comunicar sabemos que contamos con una herramienta poderosa que puede tener un destino victorioso, que puede tener un destino que aporte y que ayude a despertar la conciencia. De alguna manera la cámara funcionaba así y había un propósito y una causa que iba por encima de lo individual. Es imposible no sentir dolor, es imposible no estremecerse, pero siento que tiene que haber un eje desde donde nos podamos conectar con lucidez para resolver el problema de la mejor manera.

¿La gente que está ahí cómo lo sobrelleva?

Lo sobrelleva como puede, están en una situación de indefensión muy alta. Son fumigados de manera aérea, de manera terrestre y por todos lados. Para mí el glifosato es como pequeñas gotas de bombas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo vergonzosamente que era agua con sal, pero la Organización Mundial de la Salud hace un mes tuvo que declarar -después de veinte años de silenciamiento- que el glifosato era probablemente causante de cáncer y que podía romper el ADN humano. Por primera vez, un organismo como la Organización Mundial del Comercio dice lo que algunos médicos comprometidos estaban diciendo: sobre todo Andrés Carrasco, un biólogo que estudió la conexión entre los anfibios y el impacto del glifosato y que superaba obviamente las investigaciones científicas que Monsanto ponía en la mesa. Monsanto decía que el glifosato es inofensivo pero el estudio que realizó está hecho durante cuatro meses. Carrasco lo continuó por dos años y comprobó mucho tiempo atrás que el glifosato es nocivo para la salud. El Ministerio de Salud se tendría que tomar el tiempo de hacer un relevamiento oficial para poner en práctica algunas medidas que cuiden la salud humana y la continuidad de la vida porque acá estamos hablando de la tierra, del agua, recursos sustentables que son sagrados y que no podemos contaminar. La gente está cayendo, los pobladores, nuestros hermanos, trabajadores rurales se están hundiendo. Algo tenemos que hacer.

18-11-2014. Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.

Fabián Tomasi trabajó durante años en tareas de carga y bombeo en una empresa de aplicación aérea con agroquímicos. Fabián sufre polineuropatía tóxica severa y actualmente es tratado por atrofia muscular generalizada que lo obliga a estar postrado.

¿Los protagonistas de las fotos pudieron ver tu trabajo final?

Sí, hice dos viajes. Hice un primer viaje con Arturo Avellaneda, un hermano militante, un hombre que tiene mucha conciencia biológica. Se subió al auto y dijo: ‘Te acompaño, te banco’. Y en el segundo viaje lo llamé a Carlos Rodríguez que es un periodista de larga trayectoria, muy respetado, y sobre todo un amigo, para que escriba sobre lo que yo había visto en mi primer viaje. Fuimos a visitar a cada uno de los retratados para que Carlos pudiera escribir: así el trabajo cobró cuerpo y fuerza. En ese viaje yo fui con las fotos, llevándole su foto a cada uno de los que había retratado. En algunos casos iba a las casas y me encontraba con que ya no estaban. Estaban muertos.

¿Siempre te interesó la fotografía documental?

Sí, siempre. En el último trabajo que hice estuve siete años fotografiando a un hombre de la calle, que venía a la puerta del diario. Fue un trabajo documental pero que no una denuncia como la del glifosato, porque era un tema que ya había sido contado. En cambio, los agrotóxicos son un Chernobyl en la Argentina. Me fui antes de la declaración de la Organización Mundial del Comercio y, cuando volví, me encontré con esta noticia que ayudó a que el tema salga en medios oficiales, como Télam. Hasta ahora el silencio era total, recién está empezando a salir a la luz, aunque sea en la agenda no oficial. Es un tema a discutir. Dentro de la militancia de La Cámpora, del Kirchnerismo, la discusión está por abajo. No está en agenda por una cuestión de tiempos políticos pero estoy seguro de que lo va a estar porque la realidad existe.

¿Por qué elegiste el blanco y negro para las fotos?

Porque el blanco y negro no da lugar a la distracción. En un momento tuve una contradicción, porque entiendo que este tema es de una actualidad muy contundente: por ahí el blanco y negro te lleva a otro espacio, a otro momento, te remite a una memoria que quizás no es con la actualidad. Sentí que funcionaba. También lo podría montar en color, creo que intelectualmente no estaría mal en color.

11-12-2014 Fracrán, San Vicente, provincia de Misiones- Argentina

Cuando Cándida Rodriguez dio a luz a Fabián Piris le diagnosticaron un año de vida. Actualmente tiene ocho años y padece hidrocefalia y un retraso mental irreversible. Durante el embarazo Candída manipuló Roundup junto a su marido en las plantaciones de tabaco. La casa donde viven está ubicada a pocos metros de un aserradero donde se cura la madera con químicos altamente tóxicos. Sólo en la zona de la ruta nacional 14 donde vive esta familia fueron detectadas 1.200 personas con labio leporino, hidrocefalia y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las plantaciones de tabaco y yerba mate.

¿Cómo te sentís con los premios internacionales que recibió este trabajo?

Nunca mandé a ningún concurso, pero viendo que los canales de comunicación están sellados, no me quedó otra opción que mandar a concurso para que se visualice el tema. Lo del FINI lo mandé el último día en el último minuto. También necesito plata para continuar el trabajo, gasté mucho dinero, si sacás la cuenta de los kilómetros que hice, solo en nafta es un billetón. De alguna manera ese premio me permite continuar, comprarme una cámara que no tengo:-este trabajo lo hice con un equipo prestado del diario. Enterarme que una fotógrafa tan reconocida como Mary Ellen Mark fue parte del jurado que premió mi trabajo es otro regalo: que tremenda fotógrafa haya visto y posado su mirada sobre mi trabajo me honra.

¿Esta experiencia te transformó?

Sí. Me cambió políticamente, por ejemplo. Porque así y todo, con los errores que veo, he apoyado siempre al gobierno en muchas cosas pero en esta causa me toca estar de la vereda de enfrente. Me toca estar en soledad, porque lo que yo vi no me lo puedo quitar.

Pablo no es parte de ninguna organización ni partido político. Para realizar este trabajo, juntó todos sus ahorros y sus días de vacaciones y emprendió un viaje que surgió, en palabras de él, de “un acuerdo con la tierra”. Su filosofía de vida se traduce en acciones y pensamientos con una fuerte carga política, porque la utilización es una lucha que se dirime en ese campo: “A Monsanto lo han echado de 74 países y ahora nos toca a nosotros. En ese sentido es un compromiso: no quiero a Monsanto en el país, no quiero que nuestros alimentos se hagan en un laboratorio, no quiero que nuestros hijos tengan que comer maíz transgénico. La tierra nos da los alimentos, nos da la medicina para curarnos, nos da la energía vital de todos los días. Ver que hay hermanos de nuestra tierra que están contaminándose con el agua me parte el corazón, me parece que ahí se pone en juego la continuidad propia de la vida. Si no somos respetuosos con esos seres sagrados dadores de vida como son el agua, la tierra, el fuego, el viento, el aire, ¿qué podemos esperar? De alguna manera este trabajo lo siento como un aporte para recuperar la memoria ancestral de la relación con todo eso”.

Jun 2, 2015 | Entrevistas

A comienzos del siglo XXI comienza a vivirse un proceso de transformación de los grandes indicadores sociales de los años noventa generando nuevas preocupaciones. En el marco de estas inquietudes comenzó a trabajar el equipo de investigadores consagrados, docentes y profesionales multidisciplinarios que hoy forman parte del equipo organizador del Seminario Internacional de Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Entre ellos Eduardo Chávez, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani (IIGG) forma parte del corazón de este evento.

Con el objetivo de estudiar nuevas problemáticas que pudieran convertirse en tema de agenda académica y política comenzaron a reactualizar los debates y a involucrar a instituciones de toda Latinoamérica.

-¿Cuál es el principal desafío respecto a la desigualdad social que se vive en los países de América latina?

-El principal desafío tiene que ver con la distribución material de recursos que está asociado al fortalecimiento institucional, debido a que se encuentran mayores niveles de desigualdad en aquellos lugares donde hay determinados actores sociales que son más débiles en términos institucionales. Es decir, que no cuentan con un respaldo que les permita establecer pautas de confrontación que les den beneficios.

-¿Cómo se aplicaría esto al caso argentino?

-En el caso argentino, por ejemplo, hoy vivimos un período de paritarias. Las paritarias están instaladas y hasta se ha formado un sentido común sobre su existencia. Hace diez años atrás esto no existía. Se negocia con sindicatos fuertes que ponen sobre la mesa elementos que le permiten sacar mayor o menor tajada del proceso distributivo. Es decir, que le arrancan ya sea al Estado o al mundo empresarial porcentajes que no licuen los ingresos de acuerdo al proceso inflacionario. Por ende, queda claro que, en este proceso también se involucra la capacidad de negociación institucional de los sindicatos que defienden al más débil de esa demanda que es el trabajador.

-¿Qué mecanismos influyen en las condiciones de desigualdad?

-No son fáciles de observar. No solo la diferencia en el salario genera desigualdad sino también las condiciones institucionales que permiten que esa desigualdad persista, los niveles de tolerancia social de la desigualdad, los elementos que inciden en las valoraciones sociales como el prejuicio y la discriminación por ejemplo sobre los migrantes, determinado color de piel, género o discapacidad física. En muchos casos, en términos valorativos, aparecen como un elemento que jerarquiza roles e incide en los procesos distributivos.

Eduardo Chávez Molina en plena entrevista.

-¿Qué efecto generan las paritarias sobre a la desigualdad?

-Las paritarias estratifican determinados ingresos y achatan la desigualdad dentro del mundo de asalariados agremiados debido a que se dan en un marco de negociación. En el mundo de los asalariados los que negocian sus paritarias, son los trabajadores protegidos: es decir, el Estado regula la relación capital-trabajo. Por otra parte, en el mundo de los asalariados desprotegidos, informales o cuenta propias informales, su salario va a depender del propietario que le quiera aumentar el salario o de su capacidad productiva. Sin embargo, los salarios en Argentina no aumentan por productividad sino por inflación y por ende, hay sectores que le ganan a la inflación, que la empatan o que pierden frente a ella.

-¿Cuál es el factor principal que explica el grado de institucionalidad de las reglas económicas en los países de América Latina en el siglo XXI: el Estado o el mercado?

-Es el Estado, que orienta las intervenciones. No solo en Argentina sino también en Brasil el Estado ha generado fuertes políticas de regulación. En Chile en mayor o menor medida ha avanzado hacia un proceso similar. Por otra parte, también en países como Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador en donde, la fuerte impronta del Estado ha llevado a modificaciones sustantivas.

-¿Cuáles son esas modificaciones?

La protección. Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse. Puede considerarse un ingreso mayor, menor o al borde de la línea de pobreza pero antes no lo tenían y es un cambio. Otro gran cambio es la capacidad que tiene el Estado para regular la relación capital-trabajo y las paritarias son una expresión de esto.

-¿Qué efectos han tenido estos cambios en la estructura de clases?

Es paradójico porque la estructura de clases no se ha modificado sustantivamente, es decir que los sectores medios que refieren a empleos de servicios no manual se han mantenido relativamente estables, ha mejorado algunos puntos la clase trabajadora industrial y existe un fuerte componente de clase trabajadora industrial no protegida y cuenta propias informales.

-¿Cómo es la situación de otros países como Venezuela, por ejemplo, en términos redistributivos?

-Es muy similar al caso argentino y en términos de contención de la disparidad de desigualdad, pero lo que tiene de trasfondo es un gran proceso de tensión socio-política producto de los procesos redistributivos.

«Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse», dice Eduardo Chávez Molina.

-Pero, el ciudadano venezolano común en el día a día, no puede ir al supermercado a comprar productos de la canasta básica. Se ve afectado por el desabastecimiento y por la regulación que se está aplicando sobre la compra de alimentos. ¿Esto genera que no pueda ver satisfechas sus necesidades básicas y por ende, mayor desigualdad?

-Me recuerda mucho al modelo Chileno de la Unidad Popular que produjo posteriormente el golpe de Estado. La particularidad del caso venezolano es que no tiene una producción de alimentos propia. Venezuela históricamente nunca produjo alimentos lo cual genera la necesidad de la divisa para comprarlos por decisiones políticas no solo del gobierno actual si no de gobiernos anteriores que apostaron a la reventa petrolera lo que lleva a que todos los alimentos se importen. Y las experiencias de producción de alimentos propios han fracasado o son débiles. Un país que no produce alimentos sumado a la tensión social que genera la distribución obviamente provoca dificultades. Todo proceso distributivo genera tensión social.

-¿Actualmente cuál es la principal tensión en Argentina respecto a procesos distributivos?

-En el mundo sindical el principal conflicto es el impuesto a las ganancias porque corroe los ingresos más altos alcanzados en las paritarias. En el mundo empresarial, por un lado, son las restricciones de la localización de ganancias en el exterior con el control del dólar que evita que una empresa nacional o internacional localice sus ganancias en el exterior. Por otro lado, la gran tensión de los grupos empresarios son los grandes salarios que le arrancan los trabajadores con las paritarias.

-¿Cuál es la principal relación entre desigualdad y movilidad social?

-La desigualdad no siempre va acompañada de la movilidad. Si se achican ciertos elementos de desigualdad que no solo tengan que ver con ingresos sino también con oportunidades e igualdad de condiciones se puede seguir avanzando en los procesos de desigualdad. Por ejemplo, si no se dan becas para que un pibe vaya a la universidad, se pueda comprar apuntes, vaya al bar y se compre un café con leche y medialunas para que pueda estar alimentado cuando tenga hambre y llegue a su casa y tenga una cama para dormir, no me va a servir de nada solo tener la universidad abierta. Por ende hay que abogar por igualdad de condiciones y de esta forma se produce un proceso de movilidad. Cambiar de posición social no siempre implica una mejora en la vida, lo que uno tiene que procurar es que todo proceso de movilidad ya sea si me quedo, heredo o mejoro conlleve mejores condiciones de vida.

-¿En qué medida las problemáticas de desigualdad y movilidad social afectan a las democracias de Latinoamérica?

-Las afectan profundamente. La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia. Cuando el mundo empresarial y político conjuga sus espacios de poder en detrimento de amplios sectores de la población deslegitima la democracia. En Chile se dio una de las experiencias menos conocidas en el continente que fue el gobierno de los empresarios. Por primera vez en el continente los empresarios gobernaron. Todos. Las empresas más importantes de América latina como LAN, empresas médicas privadas, Retail, el principal dueño de supermercados, ocuparon cargos ministeriales. Una desigualdad que ya existente encarnada en ese proceso genera mayor deslegitimidad. Ojo: Argentina tal vez no esté ausente en el futuro de esos procesos porque obviamente la desigualdad deslegitima. Mientras más políticas de desigualdad se generen la tensión se incrementa porque los que no tienen quieren y los que tienen no quieren ceder.

La movilidad al contrario está muy emparentada con la democracia porque todos nos consideramos capaces y expertos en nuestros temas específicos y queremos que la sociedad nos retribuya en torno a eso. Con retribución me refiero no solamente a dinero sino también a reconocimiento y prestigio.

-¿Cuál es el principal desafío a futuro?

-Que la desigualdad sea parte de la agenda política. De esta forma puede ser mediatizado a través de la intervención. Además, ver cuáles son las condiciones estructurantes de la desigualdad en Latinoamérica, utilizar los instrumentos adecuados para medir la desigualdad y trabajar sobre la legitimidad de las instituciones que captan datos.

May 27, 2015 | Entrevistas

«Música por la justicia» se lee en el cartel en blanco y negro, por encima de una foto de Mariano. Es un cartel que ya está desgastado y recorrió incontables salas y tribunales colgado en el cuello de Raquel Witis, la madre de Mariano.

«Elegimos la música porque Mariano amaba la música, y la música saca lo mejor de cada uno», cuenta Raquel a ANCCOM. Fue la música la que formó parte de la lucha y de los pedidos de justicia por el caso de Mariano Witis, un joven al que asesinó la policía el 21 de septiembre de 2000.

Ese día, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano y a una amiga de él para cometer un asalto. La policía bonaerense los persiguió, abrió fuego y mató a Darío y a Mariano. Desde ese momento, Jorge y Raquel, sus padres, se dedican a contar su historia, acompañar familiares en la misma situación y mantener viva la memoria de Mariano con recitales de los que participaron músicos como León Gieco, Horacio Fontova, Ignacio Copani, el Coro Nacional de Ciegos, Teresa Parodi y Raúl Carnota. Recientemente participaron en el Encuentro contra la Violencia Institucional, realizado en el Congreso Nacional.

– ¿Acompañan otros casos de víctimas de violencia institucional?

RW – Las veces que puedo acompaño. Uno pasó esa etapa y se siente una desesperación porque cuando ocurre un daño tan grande entrás en un mundo diferente cuando hay un proceso judicial. Es un mundo bastante hostil y frío.

–¿Cómo encararon esa entrada al mundo de los tribunales?

RW -Fue difícil. Nunca habíamos pisado tribunales. Para la desesperación y la impotencia que siente uno en esos momentos, es un mundo frío y hostil.

JW – Como militábamos en la facultad en nuestra juventud, teníamos conocidos diversos, compañeros de militancia. La hermana de Raquel y el cuñado nos conectaron con una abogada, la Dra. Laura Del Cerro, que había actuado como asesora en el juicio de las juntas. Tenía experiencia en juicios penales y violaciones a los derechos humanos.

RW – Al día siguiente del hecho nosotros ya estábamos presentados como particular damnificado en la causa. Si bien no sabíamos cómo había pasado, qué era lo que había ocurrido, sí nos dimos cuenta quién era el que teníamos enfrente y con el que teníamos que luchar. Yo tenía la plena convicción de que había sido la policía.

– ¿Cómo fue ese recorrido judicial?

RW- Nosotros nos involucramos mucho en la causa. Íbamos seguido a tribunales, pedíamos fotocopias de la causa, la leíamos para saber qué hacía el fiscal, qué resolvía el juez, incluso qué hacía nuestra abogada. Uno se siente impotente. Sabíamos que iba a ser muy difícil el proceso judicial, y así lo fue. A pesar de ser un caso muy claro de violación a los derechos humanos y abuso policial, nos costó mucho llegar a una sentencia firme.

JW- Lo primero que tuvo que hacer Raquel con el testimonio que dio esa misma tarde fue convencer a la fiscal de que Mariano no era uno de la banda de los delincuentes. En principio, la noticia policial salió así: «fueron abatidos dos delincuentes, uno se había fugado y apresaron a la jefa de la banda», que era la amiga de Mariano y tampoco pertenecía a ninguna banda de delincuentes. Tuvimos que combatir duramente la cercanía que tiene el poder judicial con la policía. La versión que queda de los hechos en principio es la policial. Ellos conocen cómo se arma un expediente y aportan todas las pruebas que pueden, ya sean legítimas o fabricadas, para abonar la versión que ellos dan de los hechos.

– ¿Cómo combatieron esa versión?

RW- En general, las víctimas aparecen como los victimarios. Algunos periodistas toman la versión policial y la siguen sosteniendo. Yo fui la primera en declarar en la causa. Declaré antes que Julieta, la joven amiga de Mariano que había sido tomada como rehén. A la fiscal la desarmé cuando le dije que lo único que tenía Mariano era un mapa, porque estábamos haciendo el precenso, un lápiz y una goma. Ella dijo: «Me llamó la atención que tuviera una goma». Incluso no tenía documentos, porque íbamos a hacer ese recorrido de esa zona que nos tocaba censar y volvíamos. En general, las víctimas tienen que demostrar, a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, su condición de tal.

– Hace unos días, Raquel, presentaron una guía para periodistas sobre cómo tratar las noticias de violencia institucional.

RW- Ese cuadernillo es muy importante para que los periodistas hablen con todos los actores judiciales que estén en la causa y los familiares directos. Los familiares tienen que ir a hablar con los jueces o los fiscales porque el expediente no muestra quién fue la persona que resultó víctima. Está lleno de hojas pero no habla sobre quién fue esa persona. Es importante, y para los periodistas más, conocer a la familia y escucharla. Por lo menos contraponer esa versión. Esta guía va a servir para las personas, para que empiecen a ver las noticias desde otro lugar. Los medios, con la estigmatización, con la estereotipación, lo que hacen es distorsionar la realidad.

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

RW- No, aislado no está. En nuestro caso, por ejemplo, la fiscal no había ido a buscar testigos al lugar, a Villa Uruguay. Nos decía que fuéramos nosotros. Fuimos, hablamos con los testigos y una señora se acercó y me dijo: «Yo vi todo, pero no puedo declarar porque tengo seis hijos». Otra señora tenía el hijo preso en la primera de San Isidro. Le dijimos a la fiscal que nosotros no le podíamos llevar nombres, que por favor vaya ella. Hicimos un homenaje musical en la entrada del tribunal. Al día siguiente, ella fue a buscar y encontró dos testigos de identidad reservada. Los medios sirven. No van a resolver en la causa, pero sí pueden presentar una versión o una realidad que a los actores judiciales, si no hablan con los familiares, no les llega.

– ¿Es normal que en estos casos tengan que ser los familiares de las víctimas los que tengan que estar atrás de los fiscales constantemente?

JW- Es un combate cuerpo a cuerpo. La doctora Del Cerro y el señor Millet, nuestro perito balístico de parte, tuvieron que seguir de cerca la investigación de la fiscalía, presenciar las pericias balísticas, en el auto, las forenses. Tuvieron que seguirlo de cerca y se tuvo que combatir muchas veces versiones o interpretaciones de esos peritajes que tenían un fin de sacarle la responsabilidad a los agentes que habían actuado y endilgársela a Darío Riquelme, que era uno de los fallecidos y evidentemente no iba a poder decir nada en su defensa. Todas las pericias demostraron que el arma que tenía en su poder Darío era un arma inservible. Las alegaciones del policía de que durante la persecución habían recibido disparos, no tenían asidero. Hubo un arma que plantaron a los pies de Mariano, que sí era un arma que estaba en perfecto uso pero tenía una sola vaina servida. La vaina servida nosotros dedujimos que se escuchó luego de la serie de disparos que termina con la muerte de los dos, hubo un disparo aislado. Dedujimos que ese último disparo lo hicieron para servir esa vaina y para justificar que hubo una agresión y que la policía actuó en respuesta. Todas las pericias eran como una lucha cuerpo a cuerpo porque la institución de la policía bonaerense evidentemente tiene infinidad de mecanismos para distorsionar los hechos y quitarle la responsabilidad a sus agentes. Aparte de la responsabilidad penal, también pelean para quitarles la responsabilidad civil y no pagar una indemnización.

RW- No debería ser así, pero la realidad es así. En general los familiares de la víctima o la víctima tienen que ser el motor que impulsa la investigación en las causas, salvo pocas excepciones. Si el familiar de la víctima no está impulsando, muchas causas no llegan a ningún lado, prescriben porque no hay investigación por parte del Estado.

– ¿Así pasó con Ana María Liotto, la madre de Darío Riquelme? ¿Ustedes la acompañaron de alguna forma?

RW- Ella se acercó y creo que fue muy valiente. El primero que la recibió fue Jorge en la plaza donde nosotros hacíamos homenajes todos los 21 de septiembre. Ella se acercó a la plaza y Jorge la invitó a casa. Ella pensaba que no tenía derecho a reclamar por su hijo. Y le dijimos: «No, vos tenés que reclamar». Nosotros teníamos muy en claro que el que debió resguardar la vida eran los agentes policiales. Ellos debieron detener y que la justicia definiera responsabilidades.

– ¿Cómo se combaten los casos de violencia institucional?

RW- Hace rato que se viene combatiendo y ha habido avances, pero frente a la magnitud de estas prácticas que son estructurales de la policía y del servicio penitenciario que tienen el uso de la violencia, y que es legítimo que la usen, es difícil de combatir. Avanzamos, pero falta mucho. Es importante pensar en más políticas y diseñar una seguridad democrática. Que las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario estén consustanciados con los valores democráticos. Que no sean fuerzas militarizadas, que sean profesionales…

JW- Que estén bien pagos, que tengan capacitación y que no necesiten ni se vean tentados de obtener recursos ilegales.

– ¿El concepto de violencia institucional se aplica solo a la policía?

RW- No, es un poco más amplio. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la definición que tomamos fue que es la forma más grave como práctica estructural de violación de derechos, que puede ser realizada por fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, fuerzas armadas o efectores de salud y en determinados ámbitos o contextos. Cuando estás en una comisaría o unidad penitenciaria, cuando te paran a pedir documentos, cuando estás demorado y hay una restricción a tu autonomía o libertad. Ahí, como pueden usar la fuerza, los daños que se provocan son mucho mayores. Definimos eso como violencia institucional.

– ¿Lo referido a la salud qué sería?

RW- Hay algunos tratamientos, sobre todo cuando se tratan adicciones o salud mental, que para algunos organismos internacionales son considerados tortura. Si estás internado, también hay una restricción a tu autonomía.

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

RW- En principio, el código penal habría que cambiarlo. Se cambiaron tantas cosas que perdió su integralidad. Es un código penal que ya quedó caduco. En un momento, si cometías dos robos tenías más años de prisión que quien mataba a una persona. Pero el código penal es una parte: tenemos que cambiar y democratizar el poder judicial. Eso tiene que ver con las personas. El poder judicial tiene también los discursos sociales discriminatorios y estigmatizantes que tenemos como sociedad. Cuando viene esa ola de aplicar mano dura, de tener más cámaras, de perseguir sobre todo a los jóvenes de determinados sectores, eso en los barrios populares se transforma en muerte y persecución. En la gestión de León Arslanian se comenzó una reforma en los planes de estudio, una reforma integral donde se consideraba que la seguridad era igual a más derechos e inclusión. Esa reforma, una vez que se fue Arslanian, no se sostuvo. En Nación, durante la gestión de Nilda Garré se hicieron protocolos para que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas los agentes no podían llevar armas ni productos químicos, y a la vez tenían que mediar, porque eso es un conflicto social, no es delito, uno tiene el derecho a manifestarse.

-¿Qué piensan de los discursos que piden mano dura, penas más fuertes o baja de imputabilidad?

RW- Hay un discurso social que avala o justifica las políticas de mano dura. Las prácticas discriminatorias de las fuerzas se basan en esos discursos. Se considera que hay personas que son inferiores, pero son las historias de vida de cada uno las que son diferentes. Eso es lo que tenemos que combatir. Necesitamos hacer ese cambio cultural como sociedad. Somos una sociedad hipócrita, por un lado pedimos mano dura, pero cuando enviamos a la cárcel a alguien lo mandamos a lugares indignos donde no se prioriza que la persona se capacite y se resocialice.

May 20, 2015 | Entrevistas

El estudio de televisión Gabriela David de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se llenó por completo ante la visita de James Rowe, editor durante 35 años del diario norteamericano The Washington Post, mundialmente recordado por el caso Watergate que hizo renunciar, en 1974, al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

La charla El cambiante panorama del periodismo: un informe de EE.UU, organizada por la cátedra Jorge Gómez de la materia Taller de Expresión III, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, empezó a las 19 en punto en compañía de más de un centenar de personas.

Rowe, carismático y sonriente, empezó a hablar en un rudimentario español y prefirió mediar sus palabras a través de la traductora: “Gracias, hablo español un poco, muy difícil para un viejo aprender una nueva lengua, por eso voy a utilizar a mi traductora pero es posible que por momentos hable español (…) ahora inglés, más fácil para mí” (risas).

La charla trató sobre el surgimiento, en Estados Unidos, de agencias de noticias y sitios web periodísticos en línea sin fines de lucro, ante los problemas financieros que atraviesan los medios gráficos tradicionales con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde cada vez más personas prefieren leer desde sus pantallas.

Esta situación, comentó Rowe, generó una caída significativa en los ingresos de los medios gráficos tradicionales por publicidad. Sin embargo, éstos no desaparecieron por completo porque aún generan ganancias y, en algunos casos, se asocian a las agencias sin fines de lucro para trabajar en conjunto.

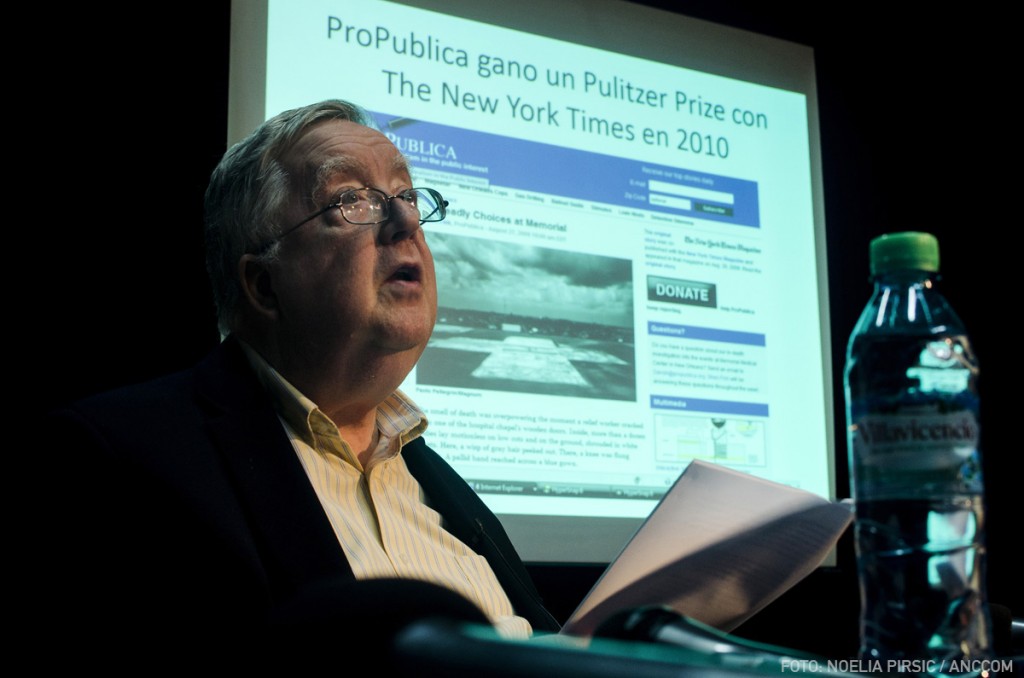

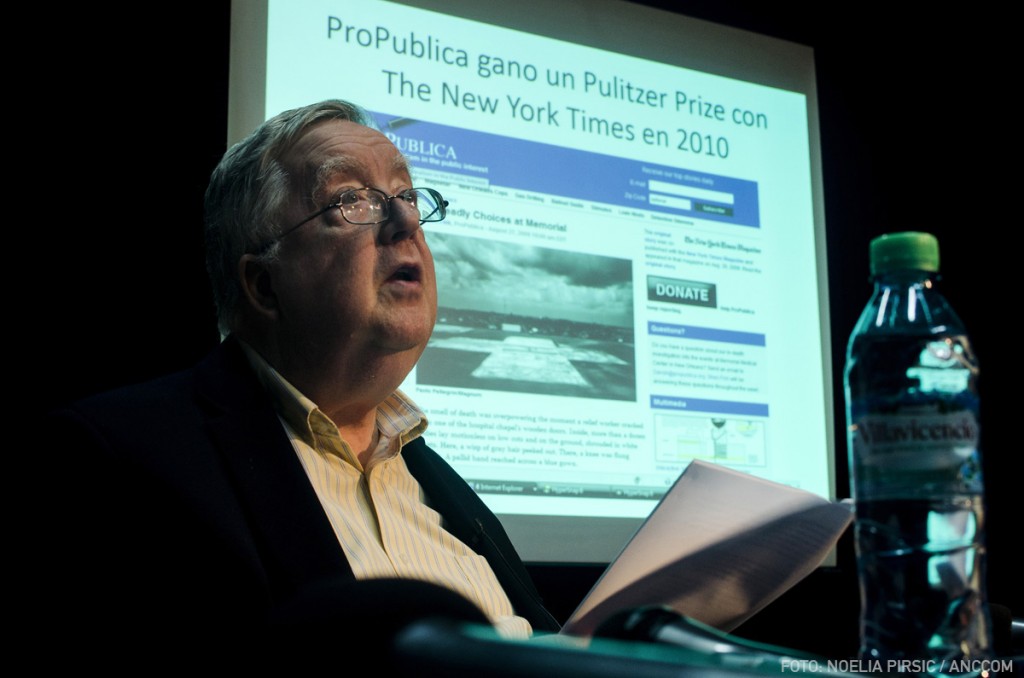

Es el caso de Propública, agencia de noticias independiente y sin fines de lucro, surgida en 2008 y radicada en Manhattan, Nueva York. Financiada principalmente por la Fundación Sandler. Cuenta con un equipo de editores a tiempo completo, los cuales realizan periodismo de investigación para luego entregar las notas producidas a las agencias tradicionales como CNN, Newsweek, USA Today y New York Times.

Rowe relató que dicha agencia ganó en 2010 el premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación, por el reportaje publicado en el New York Times en 2009 sobre las dosis letales de analgésicos que sufrieron enfermos terminales en el Hospital de Nueva Orleans en 2004, días después de la tragedia del huracán Katrina.

Con respecto al modelo de negocio que vendrían a ocupar estas agencias de noticias basadas en la web, comentó que hasta hoy no hay un acuerdo sobre el tema y en la mayoría de los casos se solventan a través de la figura del benefactor millonario.Y agregó que hay cientos de organizaciones miembros y sitios de investigación asociados a universidades que trabajan en conjunto con las mismas agencias.

Sin embargo, el fracaso financiero de estas organizaciones es un común denominador ante la imposibilidad de generar recursos propios y, se ven obligadas a cerrar o a ser absorbidas por otras más grandes, para dejar de lado el periodismo de investigación. En este sentido, se refirió a los valores sobre los cuales se coloca el contenido de estos nuevos medios sin fines de lucro como no partidarios e imparciales, lo que ubica al periodismo en el lugar de la objetividad pura. Para Rowe, éste sería el verdadero periodismo independiente.

En cuanto a las fuentes de ingresos que estos sitios necesitan para financiar sus investigaciones y los sueldos de sus redactores y editores, Rowe comentó que éstas deben cumplir con ciertas cuestiones éticas. El financiamiento permitido debe buscar fuentes de ingresos no relacionados con anuncios publicitarios, como donaciones de particulares o fundaciones, y subrayó el rol del benefactor como aquel que promueve la diferencia entre información no partidaria y la que genera una agenda propia.

James Rowe dio el presente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

– Con respecto al tema de la intención de estos nuevos medios de generar una agenda propia o de transmitir una información no partidaria, ¿Cuál sería el elemento que diferencia ambas intenciones?

La diferencia es que si uno tiene una agenda que está tratando de promover, básicamente va a enfatizar cuáles son las bondades de lo que se intenta apoyar y minimizar cualquier noticia que sea de alguna forma perjudicial y eso, en vez de ser una noticia propiamente dicha, se transforma en propaganda. En mi opinión, hasta hoy, los benefactores de estos sitios web independientes, están interesados en transmitir noticias tal como las entendemos, y no en promover sus propios intereses.

En relación a esta diferencia, déjame darte un ejemplo: imaginémonos que el Partido Republicano en 1972 denunciaba el Watergate. Probablemente no habríamos visto las noticias que vimos en el The Washington Post porque las hubiésemos ignorado o buscado la forma de pintarlo un poco mejor de lo que era. Mucho de lo que es cobertura de agenda trata de enfatizar las bondades de tu versión y dejar de informar cualquier cosa que sea negativa. Mientras que la información no partidaria trata de evaluar qué es lo que en verdad sucede, dando las noticias que se tienen que dar. Podemos cometer errores, pero hay una diferencia entre eso y tratar de bajar línea.

Rowe retoma el tema de la financiación de estos sitios web y asegura que el origen de los fondos está a disposición de cualquier persona, puesto que figuran en listas públicas, siempre y cuando sean donaciones grandes. Sin embargo, refiere a que no hay ninguna normativa al respecto y expresa su posición frente a la regulación de los medios: “cuanto más se mete el gobierno a regular lo que son las noticias, más miedo me da”.

El ex editor del The Washington Post opinó que el periodismo de investigación debe mantener su independencia de quienes lo financian, y conseguir múltiples organizaciones financieras. Éste es, para Rowe, un problema aún irresuelto que atraviesan esos medios. Frente a esta dificultad, comenta que “el motivo por el cual el periodismo fue independiente en los Estados Unidos, fue porque se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer dinero era lograr hacerse creíbles”.

– Al respecto de esa afirmación, ¿Cree usted que esa credibilidad pueda ser construida en base a noticias falsas o sólo potenciales, basadas en especulaciones mediáticas dirigidas a simpatizantes de ciertas ideologías?

Espero que no, es la única respuesta posible. Una de las cosas que hacía un buen diario era que, en la portada, trataba de tener noticias que, independientemente de que el lector fuera de izquierda o de derecha o de centro, en algún punto le hicieran cuestionar cuál era su posición. Ahora, con estas noticias que están orientadas a gente que piensa de una determinada manera, lo que hacen esos sitios es tener contenido que sólo refuerce su posición, y esto parecería contribuir a que la polarización sea cada vez mayor en vez de reducirse.

Quizás, no digo que sea cierto, pero quizás, lo que esté sucediendo es lo mismo que pasó con los diarios tradicionales hace 125 años: había muchos y se empezaron a fortalecer entre ellos. Tal vez hoy, tengamos una multiplicidad de webs que van a empezar a consolidarse hasta formar sitios en los que realmente les importe hacer bien su trabajo y que no les interese – como les interesaba a estos diarios de hace 125 años – apoyar al Partido Demócrata o al Partido Whig (Partido Liberal británico). Probablemente si estuviera vivo dentro de 50 años, vería sitios que resulten tan creíbles como The Washington Post, The New York Times o los periódicos más importantes de Londres.

Yo pienso que un medio de verdad se percibe como una organización que realmente está interesada en transmitir lo que pasa en la realidad, y no como una herramienta utilizada por algo o por alguien para lograr un determinado fin.

– Desde su modo de ver y ejercer el periodismo como una práctica puramente objetiva, ¿Cuál sería la relación entre la libertad de expresión y la ética periodística?

Para ser periodista se necesitan las dos cosas. Pero esta es una pregunta difícil, porque existe una relación entre ambas pero no es directa. No se puede ser periodista sin la posibilidad de tener la libertad de decir lo que uno tiene que decir. Para poder funcionar como periodista, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos éticos. El objetivo primordial de ellos es garantizar que las noticias que uno da sean justas e imparciales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal del periodista es el lector.

– Frente al problema de modelo de negocio no definido para estas agencias y los fracasos financieros que describió, ¿Cree usted que el Estado deba tener un papel activo para financiar agencias de noticias, desde la perspectiva de servicio público?

No. El Estado tiene que mantenerse al margen del periodismo, porque el rol del periodismo es tratar de informar las cuestiones importantes y el Estado es la cosa más importante en cualquier país. Se puede ser crítico porque uno quiere dar una opinión honesta, pero no creo que el Estado tenga que jugar ningún papel en el periodismo. Lo que yo hago es hablar con las universidades y estoy contento por ello, pero no estoy dispuesto a hablar con ningún patrocinador del gobierno, ya sea en Estados Unidos, en la Argentina o en cualquier país del mundo.

– La pregunta iba dirigida al papel del Estado como diseñador de políticas públicas, en contraposición a gobierno que sólo las gestiona.

No identifico muchas diferencias entre uno y otro. No estoy seguro de que el gobierno deba meterse, prefiero que haya medios y periódicos honestos, que doce periódicos que estén preocupados por la mano que les da de comer. Estoy bastante familiarizado con lo que sucede acá. No quiero meterme en las cuestiones referidas a la Argentina porque, para hablar con absoluta honestidad, estoy en contacto con gente de distintos lugares del espectro. Ya sea con Sebastián Lacunza, editor del Buenos Aires Herald, con el que me tengo que reunir a cenar este jueves, o con el editor de La Nación. No conozco al editor de Clarín, pero sí a bastantes periodistas en Clarín. Daniel Santoro por ejemplo, es un muy buen amigo, lo conozco hace doce años.

Creo que los periodistas, sí lo son, tienen el mismo objetivo: honrar lo que está sucediendo de verdad. Creo que no deberían estar peleando entre ellos, sino perseguir los mismos objetivos. El problema es que hay algunos periodistas que les interesa más bajar su línea, seguir la línea editorial, que informar noticias y eso es todo lo que voy a decir al respecto, porque si no me voy a meter en problemas.

Frente a su decisión de dejar el The Washington Post opina: “yo creo en el periodismo y la decisión más difícil que tomé en mi vida fue irme del Post, porque realmente me pensaba jubilar a los 65 años, pero lo que me ofrecieron era bastante bueno y el futuro se veía muy negro para que yo no decidiera irme. Tenía una vida maravillosa ahí. Llegué a conocer esta parte del mundo de 1982 a través de las crisis económicas, ya que era el corresponsal de economía del The Washington Post para noticias internacionales.

– ¿Cómo ve el futuro del periodismo ante el avance de las tecnologías de la información y la comunicación?

Esta es una muy buena pregunta a la que tengo que responder con un no sé. Si hubiera dado esta charla en 2008 y hubiera tenido que predecir qué es lo que iba a suceder, me hubiera equivocado en un 90 por ciento y el riesgo ahora de que haga una predicción incorrecta es del 100 por ciento.

May 12, 2015 | Entrevistas

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es el órgano que se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados adheridos. Está conformado por 18 expertos independientes en derechos humanos, que analizan la situación específica de cada país, vigilan el cumplimiento del Tratado y elaboran informes en donde manifiestan sus conclusiones, y posibles soluciones, a las problemáticas más urgentes. Fabián Salvioli, Doctor en Ciencias Jurídicas y Director del Instituto de Derechos Humanos y de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, es miembro del Comité desde el 2009 y a comienzos de este año fue designado como Presidente para el período 2015-2016. Salvioli se considera un militante por los derechos humanos, afirma que estos le pertenecen a las personas por la simple condición de ser personas: “Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante su proyecto de vida como quiera”.

– ¿Qué significa que un argentino presida el comité de Derechos humanos?

– En mi caso particular, lo que me genera es una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que se trata del órgano de tratados de derechos humanos de mayor importancia y prestigio en el sistema internacional global. También es la primera vez que un argentino llega a esa posición, y considerando la trayectoria de la sociedad argentina en esta materia, entiendo que el trabajo a desarrollar no puede defraudar las expectativas de quiénes pensaron en mí para esta tarea y que, posteriormente, me han elegido por consenso.

– ¿Cuál es su tarea como presidente del organismo? Y cuáles son las problemáticas principales que le preocupan al Comité

– Se diseña y ejecuta la agenda para los próximos dos años, se representa al Comité frente a los Estados Partes, e igualmente en torno a los otros órganos de Naciones Unidas y regionales. Se dirigen los debates internos intentando llevar al Comité a la mejor toma de decisiones en casos individuales de víctimas de violaciones a los derechos humanos y en la adopción de observaciones finales respecto de Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que el Comité debe profundizar sus miradas en materia de interdependencia de derechos, perspectiva de género y derechos de las mujeres y mejorar su política de reparaciones en casos individuales.

– ¿Cómo es Argentina según los organismos internacionales?

– Argentina es un Estado que ha ratificado los instrumentos de derechos humanos a nivel universal y regional, y aceptado los mecanismos de supervisión; ello la somete a una permanente revisión. El Comité examinó a Argentina en 2010 y vuelve a hacerlo en pocos meses; las últimas observaciones finales marcaban preocupaciones respecto a la lentitud de los juicios de lesa humanidad, la situación de torturas y/o malos tratos en determinados centros de detención y la falta de debido juzgamiento de dichos hechos. También la falta de presupuesto en materia de violencia de género para poner en marcha la legislación, ciertos aspectos relativos a derechos de pueblos indígenas, y el caso de Julio López.

– ¿Cuál es su opinión sobre Argentina en los últimos tiempos?

– Argentina ha puesto en el centro de su agenda la temática de derechos humanos y ello es muy valioso. Creo que dicha perspectiva tiene que profundizarse, y se revela la necesidad de crear un órgano que monitoree permanentemente el cumplimiento de las observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos a nivel Nacional.

– ¿Crees que hay un riesgo, al interior del país, en fijar la atención solamente en los delitos de lesa humanidad?

– Es lógico por nuestra historia; las incalificables violaciones cometidas durante la dictadura nos llevan a vincular violaciones a los derechos humanos con los crímenes más atroces, como las torturas y las desapariciones forzadas graves o sistemáticas.

Sin embargo, hay que profundizar una mirada general de derechos humanos, sin dejar de lado el trabajo de memoria, verdad y justicia por las violaciones del pasado. La salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la libertad de conciencia y de expresión, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas públicas especiales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la no discriminación, todos esos aspectos son cuestiones de derechos humanos. Entonces esta temática presenta algo que excede a toda mirada reduccionista, e involucra al conjunto de la sociedad. Educar en y para los derechos humanos generará una mejora de los niveles de vida de la población.

Fabian Salvioli

– ¿Qué son los derechos humanos hoy?

– Todos los derechos son la base del disfrute del resto de los derechos, además de la obviedad de que a partir del derecho a la vida se disfrutan los demás. Sin dudas yo voy a tener una posibilidad más cierta de desarrollar mi proyecto de vida si se me garantiza la alimentación, la salud, la educación, el vestido y la vivienda; que si no se me garantiza eso. Es decir, voy a tener más posibilidades de disfrutar ampliamente mis derechos políticos si disfruto del derecho a la educación. Así que hoy, la cuestión de las generaciones de derechos se ha superado. Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante un proyecto de vida como quiere. En definitiva, estos derechos le perteneces a las personas, por ser personas. La teoría de las generaciones clasificaba según derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Entonces se dividía a los derechos civiles y políticos como de primera, los derechos económicos sociales y plurales como de segunda generación, y los derechos de solidaridad como de tercera generación. Sin embargo, tomando como ejemplo un típico derecho de solidaridad como es un ambiente sano, no es menos importante que el derecho a la libertad de expresión. Porque si vos no tenés un ambiente sano, no vas a poder desarrollar ninguno del resto de los derechos. Los derechos humanos son absolutamente interdependientes unos de otros.

– ¿Tiene límites la justicia internacional en materia de derechos humanos?

– La justicia internacional es independiente, hay una Corte Penal Internacional que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Y en la cual, los asuntos le pueden llegar por la vía de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma en la corte Penal Internacional, o también por la vía del Consejo de seguridad de Naciones Unidas, o cuando el fiscal de la Corte Penal, por motus propio, decide iniciar una investigación. Luego los estados más poderosos, casi siempre, intentan eludir las reglas del derecho internacional. Pero eso pasa con todo el derecho internacional y ha pasado siempre a lo largo de la historia. Lo que sucede es que ahora es mucho más difícil, los estados están más monitoreados, están permanentemente examinados por estos órganos internacionales y eso permite que no se puedan mover con tanta impunidad. El trabajo que hacen estos órganos es un trabajo enorme que muchas veces no rinde todo el fruto que debería rendir, pero que sin duda es mejor que existan a que no existan. Porque las situaciones son siempre mejor cuando estos órganos existen que cuando no existen.

Los estados tienen los límites que les marcan los Tratados Internacionales en todas las materias, incluidos los derechos humanos. Y los órganos de derechos humanos se encargan de supervisar la aplicación de esos Tratados.

– ¿Cuáles son los países con más violaciones a los derechos humanos?

– Nosotros no hacemos rankings, simplemente visualizamos la aplicación de un Pacto, y en ese sentido marcamos nuestras observaciones finales. No hacemos ranking porque un estado no puede decir que se exime de sus obligaciones porque hay otro Estado que viola más derechos humanos que él. Nosotros le aplicamos el pacto a todos los Estados. El año pasado examinamos a Estados Unidos, hace tres sesiones examinamos a Israel, la sesión pasada examinamos a la Federación rusa y ahora en julio vienen Reino Unido, Venezuela, Francia y España. Todos los estados pasan por el examen de nuestro Comité, y del resto de los órganos de tratados; y nosotros sin hacer comparaciones marcamos cuando hay violaciones a los pactos.

– Siempre hay problemáticas que faltan ser tratadas…

– Por supuesto, porque de lo que se trata es de ir examinando cómo los estados van cumpliendo con ese tratado y cuáles son los déficits que tienen. Entonces nosotros realizamos audiencias públicas, en las cuales los estados se sientan a rendir explicaciones, y finalizamos con un documento en el cual expresamos nuestras preocupaciones. Luego señalamos las medidas que deberían tomar para remediar esas situaciones.

– En el caso de Estados Unidos, ¿Cuáles fueron las problemáticas más urgentes que les plantearon?

– Fue un documento muy largo el que aprobamos. La cuestión de Guantánamo es algo que ocupó buena parte del debate con el Estado. Naturalmente también la preocupación de la discriminación y la aplicación racial de la pena de muerte, el trato a migrantes, cómo se encara la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y cuáles son los límites que deben existir para que esa lucha se realice conforme a las garantías fijadas en los tratados internacionales de derechos humanos, y algunos aspectos relacionados con derechos de pueblos indígenas.

Fabian Salviol en la Facultad de Derecho UBA

– ¿Cómo es la mirada internacional sobre el trabajo hecho en materia de derechos humanos en Argentina? ¿Sentó precedentes?

– El juicio a las juntas militares en 1985 marcó un primer hito de trascendencia, e inédito para la historia. Luego de las leyes e indultos de impunidad, haber retomado el debido camino de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura para profundizar los mecanismos de memoria, verdad y justicia, generaron un reconocido liderazgo de la República Argentina en la materia. También, Argentina ha sido pionera en el impulso de tratados claves de derechos humanos, como la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, y la creación de la relatoría en materia de verdad y justicia. El movimiento de derechos humanos de Argentina siempre ha generado admiración internacional, por su coraje e iniciativa demostrada durante la dictadura, y los liderazgos que han surgido de allí, a los que se les reconoce a nivel mundial. Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Chicha Mariani, Emilio Mignone, son por ejemplo, algunos nombres que representan.

– ¿Pueden correr riesgo las políticas de derechos humanos implementadas, con el cambio presidencial?

– Las políticas de derechos humanos tienen que ser de Estado no de gobierno, y deben profundizarse cada vez. Mayor democracia implica mayor respeto a los derechos humanos, y ningún gobierno tendría que postular políticas regresivas en la materia. Si así se hiciera, Argentina incurriría en responsabilidad internacional frente a los órganos internacionales de supervisión. Creo que toda la sociedad argentina ha adquirido como un bien valioso la necesidad de no ir hacia atrás en estas materias, independientemente de quienes gobiernen al país.