Dic 29, 2015 | Entrevistas

De familia armenia Khatchik DerGhougassian nació en El Líbano y tras la guerra civil que azotó a Beirut llegó a la Argentina a los 24 años. Desde entonces, desarrolló un extenso currículum que incluye un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y una Maestría en Ciencias Sociales de FLACSO/Argentina. Hoy es uno de los expertos en Política Internacional que más conoce acerca de Medio Oriente.

¿En qué contexto histórico surge el Estado Islámico?

El Estado Islámico surge en el contexto de la guerra en Irak. Cuando Estados Unidos ocupa Irak, se desmantelan los organismos de las fuerzas militares y se quedan en la calle 400.000 oficiales del ejército, en un proceso que el representante de la administración de Bush llamó la «desbasificación» (en alusión al partido que gobernaba), tomando como modelo la «desnazificación» de Alemania. Ellos formaron en un primer momento un núcleo de resistencia «nacionalista patriótica» contra Estados Unidos. Pero muy pronto, Al Qaeda se instaló en Irak, en la península árabe y el norte de África. El liderazgo de Al Qaeda le dio su auspicio. Al Qaeda, en Irak, fue creado por un jordano, Abu Musab al-Zarqawi. Ese grupo no solamente combatió la ocupación estadounidense, sino que hizo atentados contra los chiitas y provocó la guerra civil contra ellos. En un principio, el liderazgo de Al Qaeda, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, no estaban de acuerdo. Pero ellos tuvieron éxito y cada vez más adherentes. Es en este contexto que aparece la figura de Abu Bakr al-Baghdadi, quien después de la muerte sucede al fundador y es el actual líder del Estado Islámico. Cuando él estuvo preso en Irak, en 2004, estableció el contacto con muchos oficiales del partido Ba’ath y con las fuerzas militares de Saddam Hussein. Los convenció, de alguna forma, de unirse a la yihad, a la guerra santa.

¿Por qué se separan de Al Qaeda?

La guerra en Irak les permitió tener un contacto con los islamistas de Irak. Ellos siguieron a Al Qaeda, pero después del 2011 Osama bin Laden dejó de existir y lo que hizo al-Baghdadi fue cambiar el nombre de «Al Qaeda en Irak» a «Estado Islámico en Irak y en Siria». Ya había roto con Al Qaeda, al-Baghdadi ya controlaba la situación y tenía éxito, ¿por qué reconocería otro liderazgo?

Con ese nombre, ¿anticipaba el objetivos de, a diferencia de Al Qaeda, crear un estado propio?

El objetivo de Al Qaeda también era crear el califato. Nunca lo dijeron y nunca lo pudieron hacer porque no conquistó un territorio. Abu Bakr al-Baghdadi lo hizo porque ocupó Mosul, tenía un territorio en Irak y en Siria bajo su control, tenía reservas petroleras… todos los elementos para declarar un estado. Para su perspectiva, ya no es una organización, es «el califato». Una vez que lo declaró, comenzó la competencia con Al Qaeda para ver quién lideraría la yihad. Ellos viven de eso, su forma de vida es la yihad, esa guerra perpetua para lograr la reunificación de los musulmanes, la Ummah.

¿Cómo logró el Estado Islámico que se unan tantos ciudadanos europeos de origen musulmán?

Porque el proceso de radicalización tiene éxito. Son muy buenos en convencer a gente que cree que este es el verdadero Islam. Además, en Europa hay condiciones de marginación, falta de integración, un sentimiento de frustración de ciudadanos europeos hijos de inmigrantes que no se sienten bien recibidos por la discriminación contra ellos. Esto no explica el éxito de la radicalización. Dentro de este proyecto hay gente que lo lleva adelante, hay financiación y hay gente que cree en eso.

¿Cómo se explica que el Estado Islámico lograra victorias militares contra ejércitos como el de Irak?

Se logra una victoria cuando combatís mejor, cuando conocés más tácticas. Sus oficiales son exoficiales del ejército iraquí. No hay secreto.

¿Y contra el ejército de Bashar al-Assad?

El ejército de al-Assad también se dividió. Buena parte de los militares, en un primer momento, se fueron y formaron lo que se llamó en un momento el Ejército Libre de Siria. Cuando los islamistas se adueñaron de la resistencia en Siria, pero muchos de ellos, que eran oficiales profesionales, pasaron a su mando.

¿Qué razones tienen Turquía y Arabia Saudita para apoyar, por acción u omisión, al Estado Islámico?

El interés es doble: primero, hay uno de índole geopolítico porque cortan la expansión de la influencia de Irán. En segundo lugar, hay afinidad en términos religiosos e ideológicos. Es el Islam wahabista.

«El proceso de radicalización tiene éxito. Son muy buenos en convencer a gente que cree que este es el verdadero Islam», dice Khatchik Derghougassian en entrevista con ANCCOM.

¿Que Turquía reciba tantos refugiados sirios, le da más poder por sobre los países europeos?

No. Le da un argumento para manipular, no poder. Es un argumento para pedir más plata, para reclamar cosas, pero poder es otra cosa.

Con esta ofensiva contra occidente, con los atentados en Francia, y el derribo del avión ruso, ¿no están firmando una sentencia de muerte? ¿No le va a ser más fácil a las potencias occidentales formar una coalición después de estos ataques?

No se sabe, eso es lo que se presume. Va a depender de si coordinan sus acciones militares contra el Estado Islámico y si se ponen de acuerdo sobre el destino del régimen de al-Assad, en Siria. La parte más complicada es la segunda, la que tiene que ver con la solución del conflicto de Siria.

¿El Estado Islámico tuvo algo que ver con la toma de rehenes en Mali?

En un principio se creía que sí, pero hay confusión en cuanto a quiénes se atribuyen ese accionar. Aparentemente es un grupo de Al Qaeda. Si esto es así, podría ser una suerte de competencia entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Dejaron salir a aquellos que pudieran recitar un verso del Corán, a quienes eran musulmanes. Si realmente es algo que organiza Al Qaeda y no el Estado Islámico, se puede tratar de una competencia por quién lidera la yihad. Por ahora, más que eso no se puede decir.

¿Cómo influye la situación de Libia en estos momentos?

En realidad, en esa zona no existen países como los pensamos nosotros: hay un concepto geopolítico que se llama Sahel, que es ese vasto desierto entre Libia, Mauritania, Mali, sur de Argelia y centro África, una región donde se mueven tanto los yihadistas, como el crimen organizado y los grupos locales, los tuaregs. Evidentemente, la situación de Libia influye, es un territorio donde apenas si hay algún gobierno. La falta de estado permite la proliferación de los grupos islamistas que, entre otras cosas, controlan la comercialización del petróleo. El Estado Islámico se financia con el petróleo del norte de Irak.

¿Qué objetivos tienen los videos de matanzas del Estado Islámico que aparecen en los noticieros cada tanto?

El salvajismo y el asesinato es, para el Estado Islámico, su forma de convencer y reclutar. Por un lado aterroriza a los «enemigos» y por el otro lado, demuestra a sus futuros combatientes su capacidad, que se legitima por un orden divino.

¿Eso se construye con esa forma casi cinematográfica de mostrar las matanzas?

Eso fue lo que en su momento había intentado hacer Al Qaeda. Pero ellos están profesionalizados, es más sofisticado que Al Qaeda.

Oct 13, 2015 | Entrevistas

El Espacio de Arte ubicado en el primer piso del edificio de la Fundación Osde, en pleno centro de Buenos Aires, es apropiadamente enorme para alojar las más de 120 fotografías, divididas en trece partes, que integran la muestra Antología posible, de Eduardo Grossman. La antología empieza por el final, con un número trece rojo y un texto -“Y enfurece el color, rabioso de sí mismo”- que acompañan las primeras fotografías. Los objetos y personas retratados son diversos: paisajes urbanos, un caballo de calesita, murales, un autorretrato, posters de Evita pegados a un poste. Tienen en común que fueron tomadas recientemente con una cámara digital y exploran colores vibrantes y llenos de contraste. “Al color lo empecé a hacer en serio, para mí, con la foto digital”, afirma Grossman. Estas imágenes hablan de la actualidad de su obra. El primer paso en la muestra es un estallido de color.

Roberto Goyeneche, Buenos Aires, 1984. “Con los personajes famosos siempre es un entrenamiento. Igual la cámara es una buena defensa. Fue una entrevista en la casa. Esta es una foto que estreno. En una muestra de retratos, que hice en 1991 en San Martín, había otra de la misma secuencia, una foto que con el tiempo fue dejando de gustarme. A veces pasa que uno se enamora de una imagen y después se cansa. No hago ningún tipo de análisis psicológico del personaje. No es esa la búsqueda. La búsqueda es siempre fotográfica. Lo que yo busco es una situación de fondo y de luz que para mí conformen una situación fotográfica aceptable”.

La obra de Grossman es mucho más extensa y comprende más tipos de fotografía que los que están colgados en las paredes. Trabajó en publicidad, en moda, hizo books para actores, fotos para estudios de arquitectura, fotocapturas de cine. “Mi producción en estudio, fotos muy producidas, o series temáticas con un guión, todo eso no está –aclara-. Acá está más bien el fotógrafo voyeur o periodista”. Ese es el que él prefiere.

En 2009 dejó de trabajar como fotoperiodista. “Me cansé de trabajar –dice-. Para mí el periodismo en sí mismo nunca fue vocacional. Los últimos dieciocho años de mi vida los pasé como trabajador en Clarín. Aparte de las fotos que me pudieran gustar, para mí era solamente un trabajo. Mi vocación es la fotografía”.

Autorretrato torcido, Miramar, 2014. “Este es un autorretrato del aburrimiento, de una noche desvelada”.

El proceso de elegir las fotos para la antología fue largo. “Empezó cuando dejé de trabajar, hace seis años –relata Grossman- me equipé con un buen laboratorio digital y comencé a rastrillar el archivo, a ordenarlo, mirarlo, descubrir cosas que no había visto nunca, a escanearlas, retocarlas”.

A la hora de armar la muestra, Grossman decidió usar solo copias digitales de sus fotos, impresas a chorro de tinta, la mayoría en papel de algodón. “Por un lado tiene pérdida y por otro tiene ganancia –explica-. La ganancia es que muchos de los negativos estaban dañados, por estar mal archivados o mal procesados, tenían manchas u hongos; con el retoque de photoshop todo eso se puede corregir. Creo que le saqué más el jugo a los negativos con la copia digital que con la analógica”. Nunca fue reacio a adoptar lo digital, y empezar a usar cámaras y laboratorios de esa tecnología se dio naturalmente para él. “Como siempre trabajé en medios, la digitalización dentro del proceso industrial gráfico simplificó muchísimo la labor –señala-. No nos costó adaptarnos: los fotógrafos nos sumergimos con alma y vida en esto”. Tampoco siente nostalgia por las épocas analógicas. “Hoy saco sólo en digital –cuenta-. De vez en cuando saco la cámara de formato medio, la 6×6, que me gusta mucho. El año pasado, en un viaje, hice tres rollos con mi cámara 35, los mandé a revelar con el modo de revelado que usaba cuando hacía analógico y no me encontré, parecían fotos viejas o repetidas”.

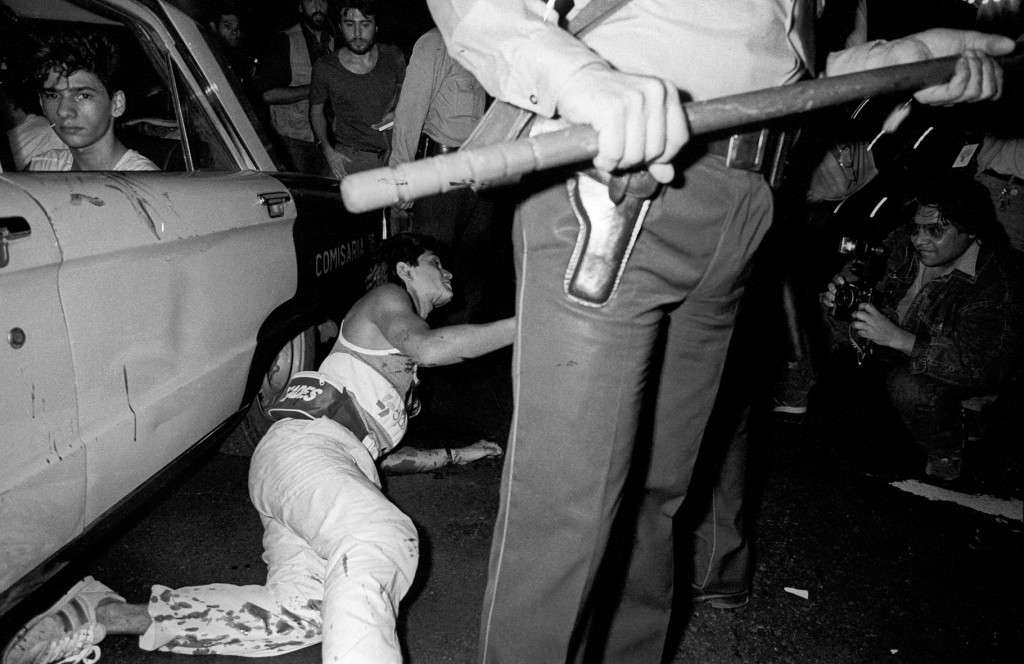

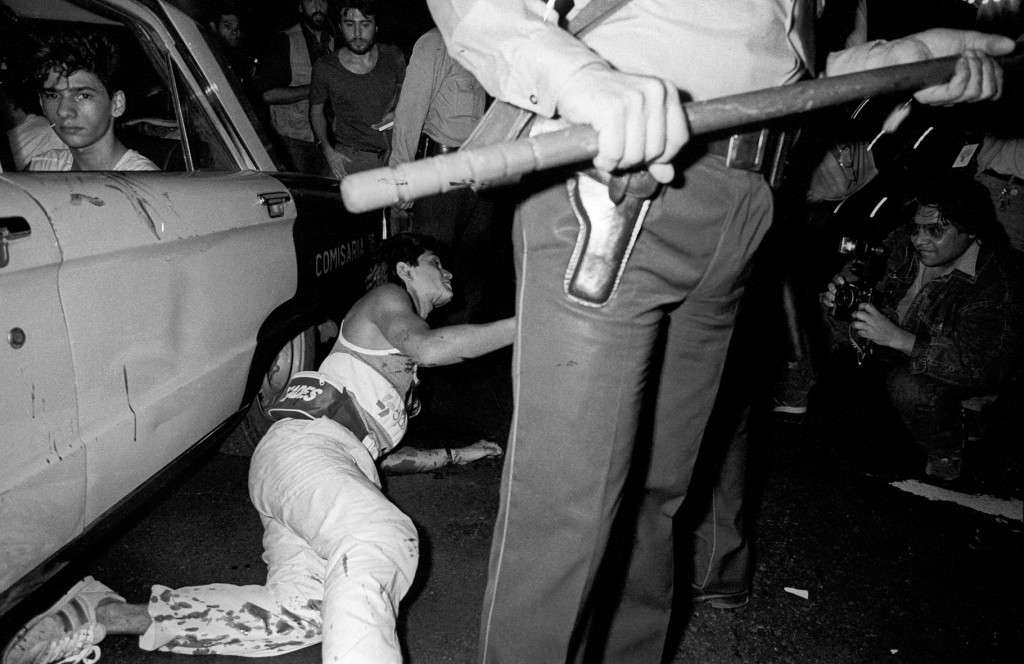

Protesta anarquista contra la visita del Papa, 1987. “La policía aprovechó que eran pocos pibes y los cagó a palos, pero no nos reprimió para nada a nosotros, cosa que muchas veces era habitual. Fue como para que se viera lo que iba a pasar si a alguien se le ocurría hacer quilombo cuando viniera el Papa”.

Dos cosas son notables sobre la muestra: una es el Grossman voyeur, que busca capturar una situación fotográfica atractiva o adecuada, pero siempre sin forzar la foto. Y la otra es la falta de intención de poner más de 40 años de obra en orden temporal. Al fondo del espacio de la muestra hay una línea de tiempo sobre Grossman contada en primera persona, una línea que ordena hitos en una carrera fotográfica pero no a las fotos de la muestra.

“Esta es una antología porque es una selección hecha con un criterio de actualidad: ninguna de estas fotos está porque sea una foto que saqué hace mucho”, dice Grossman. Le interesa remarcar que la muestra no tiene un carácter retrospectivo. Una retrospectiva puede parecer terminante, final. Esta antología, en cambio, es simplemente una selección de las mejores fotos, abierta, interpretable.

Escultura con manguera, Buenos Aires, 1987. “El humor y la fotografía se llevan bien: cuando saqué esta foto me reía. Es humorística dentro de lo que yo considero que es una toma con elementos fotográficamente fuertes”.

En cuanto a la segunda parte del nombre de la muestra, explica: “Posible es porque a mí me resultaba imposible y hubo alguien que la miró de afuera y la seleccionó”. Se refiere a Marcos Zimmermann, que rechazó el título de curador por considerar que no había nada de que curar a la vital obra de Grossman. “Respeto su decisión de no ser llamado curador –dice-. La palabra participa de la sofisticación de un mundo que no es el de Marcos ni el mío”. Se muestra muy agradecido con el trabajo de Zimmermann: “Hubo muy pocas discusiones, acepté de entrada su criterio –asegura-. Quedé muy contento”.

Cada capítulo va acompañado de un texto, que corresponde a uno de los trece versos del poema que Chela Grossman, la mujer del fotógrafo, escribió especialmente para la muestra. No es la primera vez que hacen una colaboración artística: “Ella me acompaña con sus poesías desde la primera muestra –afirma Grossman-. A mí me encantan sus textos porque le dan a la lectura de la exposición una dimensión poética, que yo creo tienen todas mis fotos, si bien no en todas es evidente”. El fotógrafo tiene una relación muy personal con la muestra. Interpretado por la mano seleccionadora de Zimmermann y acompañado por las palabras de su mujer, se siente a gusto en su antología.

Secuencia montada, 2011. “Cuando empecé a sacar con cámara digital no quise tener más cámaras profesionales. Sacaba con una camarita que tenía archivos chicos, de seis o siete megapíxeles. Por una especie de situación inexplicable, lo único que hacía cuando caminaba era ver manchas. Y le sacaba fotos a las manchas, pero en pedacitos. Para lograr una fotografía con el tamaño que yo me imaginaba para las manchas, tenía que juntar varios archivos. Le puse un nombre a la técnica que usé, que no sé si existe, pero para mí estas fotos son Secuencias montadas”.

“Los trece números en los que se divide la muestra podrían no haber estado: aparecieron cuando empezamos a ordenar la selección y quedaron trece títulos, que en la sala dividimos en cinco grandes espacios”, comenta Grossman. Pero en la exhibición no hay una secuencia determinada: en la puerta, un cartel avisa que los números no son un itinerario, y que se puede seguirlos o ignorarlos. “Es como la novela de Cortázar, 62, Modelo para armar, o Rayuela, también puede ser: pueden leerla por donde se les cante”, concluye.

Antología Posible. Fotos de Eduardo Grossman se puede ver hasta el 24 de octubre en El Espacio de Arte Fundación Osde, Suipacha 658, 1° piso.

Sep 2, 2015 | Entrevistas

Multifacético, Julián Axat fue defensor penal juvenil de La Plata, poeta y militante de HIJOS. El año pasado, en la causa por «La Cacha», el centro clandestino de detención de La Plata en el que fueron desaparecidos sus padres, declaró que «hubiera querido defenderlos, ser esa defensa que ellos no tuvieron”. Ahora es el coordinador del Programa de Acceso a la Justicia o «Atajo», del Ministerio Público Fiscal. Lejos de cualquier imaginario que se pueda tener sobre el sistema judicial o sobre los fiscales, las palabras que más resuenan en su boca son territorio, barrio y villa. «El Ministerio Público tiene que aportar herramientas de prevención social, no debe llegar cuando el delito ya se cometió«, dice Axat y amplía: «El programa busca modificar la matriz política del Ministerio Público, está en los lugares donde suceden los conflictos».

En su oficina, Axat recibió a ANCCOM para contar los detalles del programa Atajo, un proyecto con una impronta que rompe con los paradigmas tradicionales de la justicia.

¿Qué es Atajo?

El programa Atajo es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de La Nación que busca recibir todo tipo de conflictividades vinculadas a sectores vulnerables de la población y canalizarlos. Estas conflictividades están vinculadas al bloqueo y al no acceso a la justicia que padecen. El programa busca remover esos obstáculos a través de distintos mecanismos. El más natural que utiliza es la creación de oficinas en los barrios más marginales, periféricos y con mayores índices de pobreza de la Ciudad. Es una manera de remover barreras de distancia y tiempo entre la gente y los estrados.

¿En qué barrios funciona?

Las oficinas y los lugares se eligen estratégicamente en función de indicadores. La pobreza es uno, los índices de conflictividades y delitos son otros. En función de eso, captamos problemas y los tratamos de resolver. Hoy está funcionando en siete barrios. En la villa 1-11-14, en la villa 21-24, en el Barrio Mitre, en la villa 20, en la villa 31, en Constitución y tenemos una oficina móvil, una camioneta que se mueve por los distintos barrios con un abogado y un trabajador social, por la villa Rodrigo Bueno, la villa 15, La Boca… de acuerdo a las necesidades que nosotros diagnosticamos en la semana; atiende problemas en plazas públicas, conventillos, hogares e iglesias.

¿Funciona solo en la Ciudad de Buenos Aires?

No, funciona en Mendoza, en Rosario y en Mar del Plata. Tiene tres sedes en el interior del país. Se planea llegar también a Santiago del Estero y a Córdoba. El programa es federal. La idea es que el Ministerio Público cuente con este mecanismo que establece el programa para poder empezar a generar mejores lazos con la comunidad y remover la mayor cantidad de obstáculos que existan entre la gente y el Ministerio.

¿Por qué se decidió crear este organismo?

Por varias razones. Nunca existió un programa de este tipo en la Procuración. Se creó por una política de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, de mejorar la atención de los sectores vulnerados. La propia Procuradora advirtió algunos obstáculos entre el Ministerio Público y esos sectores que había que remover. Fallas internas del propio Ministerio, burocracias innecesarias, barreras de la propia corporación, de parte de la fiscalía, de algunas reparticiones del Ministerio Público. Era necesario crear una puerta de entrada más a las fiscalías, una más abierta, más permeable, más inteligente.

¿Al comienzo fue difícil cambiar el paradigma del fiscal como acusador, para que pase a ser un actor más del barrio?

No es fácil crear una institución o construir el imaginario de una institución, de una práctica de una institución en un terreno en que el Ministerio nunca estuvo. Donde el Ministerio intenta establecer los Atajos siempre estuvo el sistema policial. Las fiscalías siempre estuvieron ubicadas en zonas urbanas, poco periféricas. En este sentido, ha sido un esfuerzo llevar las oficinas a los territorios, a los barrios, y ha implicado un esfuerzo de recursos humanos y materiales. Sobre todo, convencer y hacer entender a la gente sobre el trabajo que uno va a hacer. Están acostumbrados a que exista un conflicto y se resuelva a los tiros, o no se resuelva o se denuncie a la policía. Uno impacta sobre ese escenario, se busca que las denuncias se canalicen a través de los Atajos, que la pacificación de la comunidad se haga a través de mecanismos de mediación y conciliación y que no haya violencia entre pares. Estamos aprendiendo, estamos hace un año transitando la etapa de adecuarnos a los territorios. Creo que lo estamos haciendo muy bien.

¿En las oficinas trabajan solo actores judiciales?

Son todos actores judiciales porque son empleados de la justicia, pero tienen distintos roles. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, politólogos.

¿Actúan también como un espacio de contención?

La primera actuación es la contención, la escucha. Después viene el encuadre legal, la adecuación. Hay muchas formas de intervención del Atajo, no es solo contención. Es también asesoramiento, respuesta judicial, canalización y derivación responsable de problemas. La forma en que interviene el Atajo es múltiple. Es una puerta de entrada a la justicia, que a la vez tiene otras puertas internas. Atajo es la primera puerta y hace el esfuerzo por abrir las demás.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se encuentran?

Violencia de género, violencia sobre niños, abusos, violencia institucional, violencia cometida por las fuerzas de seguridad sobre jóvenes o mujeres, trata de personas con muchos fines, muchas veces de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Nos encontramos muchas veces con talleres clandestinos. También hay irregularidades del sistema de prestación del PAMI, lo mismo con ANSES y la seguridad social en general.

En otra entrevista comentaba que más del 70% de la gente que se acerca a los Atajos son mujeres. ¿Reciben muchos casos de violencia de género?

Muchos. Tenemos una tasa alta de violencia de género. Hay una fiscalía especializada en el tema, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Tratamos de que la mujer venga y después de una escucha, tenga una respuesta judicial a su reclamo: si es un hombre que la golpea, que logre un impedimento de contacto, la exclusión del hogar. Tratamos de obtener medidas judiciales lo más rápido posible porque detrás de una consulta de una mujer por violencia de género puede haber un femicidio. Otra de las grandes patas que tiene Atajo es la promoción de derechos con talleres. Nos vinculamos con las escuelas de los barrios, actores sociales y centros comunitarios y damos charlas sobre derecho y distintas temáticas. Hacemos talleres de género por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia que le cuentan a otras mujeres qué les pasó y cómo resolver sus problemas, talleres de violencia institucional, sobre seguridad social, muchos sobre cuestiones electorales. La tarea de los Atajos es múltiple y está vinculada al empoderamiento legal de los sectores que más les cuesta conocer los derechos que tienen.

Después de la campaña masiva en medios y en la sociedad del #NiUnaMenos, ¿recibieron más denuncias?

Sí. Es una temática que hace cinco años estaba escondida, no parecía importante para los medios y para la conciencia civil y pública. Hoy en día, la promoción de esas campañas hace que las mujeres tengan menos miedo y se acerquen a denunciar. La campaña del #NiUnaMenos penetró en muchos sectores sociales y llegó a los barrios. Se animan a denunciar más. Hay sectores en los barrios donde todavía vive la cultura del patriarcado, machista, de la violencia fálica. Nosotros pensamos el derecho en contra de esas formas culturales, la resistencia de las mujeres frente a las formas patriarcales es también parte de la liberación de los derechos, el empoderamiento legal de un sector vulnerable, como son las mujeres víctimas de violencia.

¿Recuerda algún caso particular?

Hubo un caso en la villa 31 de una chica que vivía con su nenita en situación de calle, adentro de la villa, y solía dormir en una suerte de galpón con su pareja que, borracho, la golpeaba a ella y a la nenita. A la noche, muchas veces se juntaba con otras personas que tomaban y abusaban de ella. Se acercó al Atajo, le conseguimos un parador donde pudieran dormir fuera de la villa, hicimos la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, y tratamos de lograr un impedimento de contacto con esta persona. Eso duró un tiempo, tratamos de mejorar las condiciones de vida de la nenita. Fue difícil porque ellos tenían una relación sentimental, ella quería frecuentarlo de nuevo, volvió y otra vez la volvió a golpear. Se inició el círculo de la violencia. Nosotros tratamos de cortarlo. Todavía estamos con el seguimiento. Casos así hay muchos. Recuerdo una mujer de la villa 20 que también llegó muy golpeada al Atajo, desde la Oficina de Violencia Doméstica se hizo una exclusión del hogar del marido, ella pudo volver a la casa con sus hijos. Esas son las funciones del Atajo. Por lo general, las mujeres se acercaban a la comisaría, y ahí muchas veces era disuadida la temática. No es lo mismo que te atienda un policía a que te atienda una persona del Poder Judicial. La Oficina de Violencia Doméstica está en el centro de la Ciudad, a veces la gente no tiene plata para ir hasta ahí. El Atajo es un punto intermedio.

Teniendo en cuenta su labor como defensor de menores en La Plata, ¿cómo se trabaja con la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que viven en las villas?

En los barrios la violencia institucional es fuerte. Recibimos muchas denuncias de adolescentes que son víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido muchas denuncias de jóvenes que viven en Barrio Mitre y son víctimas de violencia por parte de la Policía Metropolitana. Recibimos la denuncia de cualquier joven que haya padecido cualquier tortura o vejación por parte de un policía y rápidamente a través de la PROCUVIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, se identifica al policía y se inicia una causa. Atajo es un canalizador rápido para que PROCUVIN actúe. A veces los jóvenes no denuncian, no se acercan. Queremos mejorar el control de las fuerzas de seguridad y la relación con los jóvenes de los barrios que son víctimas de estigmatizaciones mediáticas, policiales y judiciales. Trabajamos mucho con jóvenes con causas penales, muchas veces se acercan a preguntar qué pasa con las causas que tienen. Les damos información judicial y, si están declarados rebeldes, nos comunicamos con los fiscales o jueces para sacarles la rebeldía y ponerlos a derecho. A veces los jóvenes tienen causas y lo desconocen. Está librada una captura porque no se presentaron. Tratamos de corregir esa situación. A veces los jueces nos piden que hagamos informes ambientales. Los trabajadores sociales van a las casas de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y quizás a través de un informe se cierran las causas, porque el juez lo lee y entiende que no tiene sentido seguir criminalizando a los jóvenes.

Teniendo en cuenta que la violencia institucional parte del Estado y las oficinas de Atajo son parte de ese mismo Estado, ¿sienten alguna reticencia en esa relación con los jóvenes?

Una cosa es la Policía y otra cosa es la Justicia. Los jóvenes identifican, como dicen ellos, al «cobani» que viene con la gorra o a alguien que explica que es de la Justicia, que no es policía. Además, si trabajás en Atajo es porque sos una persona que tiene un perfil más vinculado a lo territorial, no sos solamente un burócrata de la justicia, sino que tenés cierta sensibilidad social. Eso lo perciben los jóvenes. Algunos vienen a los talleres que hacemos sobre allanamientos, violencia institucional, algunos de poesía y expresión artística. A veces vienen a preguntar qué tienen que hacer si los detienen o si los allanan. Tenemos muchos folletos sobre estos temas.

¿Y los temas habitacionales y de urbanización?

Hacemos muchas mediaciones y conciliaciones respecto de vecinos que tienen problemas: música fuerte, ruidos molestos, o problemas concretos como los anticréticos de la villa 1-11-14, que son contratos de locación que se dan en la villa y que no se cumplen. La ley nos faculta a conciliar en conflictos. También tratamos de intervenir y mediar en los desalojos, cuando hay por ejemplo situaciones en que una familia ocupa un lugar y la justicia ordena un desalojo. En este momento estamos interviniendo con una casa muy grande que fue ocupada en el año ’80 en la calle Humberto 1º, un viejo conventillo que en este momento está ocupado por siete familias muy pobres. La justicia nos permitió conciliar con un sindicato, que es el dueño de la casa. Las cuestiones habitacionales son centrales en los sectores vulnerables porque el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene una capacidad de contención y de alojamiento. Tiene un excedente de propiedades vacías por gente de clase media o alta. Esas son las injusticias de una ciudad con tanta concentración de la riqueza como es Buenos Aires y con tanta gente viviendo en las villas: 250.000 personas de acuerdo al último censo. Seguramente tengamos la misma cantidad de plazas vacías en departamentos de la Ciudad con gente que tiene capacidad ociosa.

¿Cómo surgió la propuesta que Atajo tenga un programa de radio?

Un programa como el que nos planteamos necesita una herramienta de comunicación ágil, fluida y de difusión a los sectores con los que estamos trabajando. Tenemos un micrositio que mantenemos vigente día a día con las actividades que hace el programa, página de Facebook, Twitter… Somos parte de la Procuraduría General de la Nación que tiene un sector propio de comunicación. El programa de radio se emite los días jueves de 12 a 13 en Radio Madres de Plaza de Mayo, y lo conduce Ari Lijalad y dos personas que trabajan en Atajo. El programa recoge las problemáticas de los barrios, hacemos entrevistas… La idea es que se repita en todas las radios comunitarias. Casi todas lo hacen, la Radio de Bajo Flores, en la villa 21 en la radio Caacupe o en la villa 31. Las estrategias de comunicación tienen tres niveles: el primero es lograr que el propio Poder Judicial sepa que este programa existe, para poder usarlo. Tenemos la necesidad de difundir hacia adentro del propio sistema. Esto es una lucha larga. La villa dentro de un ministerio público es todo un tema, ahí se va a criminalizar, no se va a ser amigable. Hemos salteado ese escollo y estamos logrando mucha aceptación. La Procuradora se acerca siempre a abrir e inaugurar los Atajos con nosotros. Eso genera una imagen fuerte hacia adentro de la Procuración, que la Procuradora acompañe el proyecto y vaya a las villas. Invitamos a los jueces y fiscales a dar charlas. Queremos que los funcionarios de primera línea acompañen estos procesos. Y esto es una lucha comunicacional, semiológica. El segundo nivel comunicacional tiene que ver con los medios más hegemónicos, gráficos, televisivos y radiales para la gente en general. La Nación sacó una nota muy elogiosa, el diario El Mundo de España también, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae… mirá que a Gils Carbó le pegan, pero Atajo ha sido un programa bien visto por los medios hegemónicos. Y el último nivel son las herramientas de comunicación hacia los propios sectores sobre los que trabajamos.

¿Cómo influyó tu historia como hijo de desaparecidos en este programa?

La Procuradora me dio un margen para construir el programa y lo direccioné escuchando lo que ella quería, respetando el criterio que ella quería establecer. Es un programa que está vinculado con las políticas que esta procuradora lleva a cabo, sobre todo las políticas de empoderamiento legal, de memoria, verdad y justicia, de persecución a la criminalidad organizada. Busca fortalecer a los sectores sociales débiles para perseguir el delito grave. Mi historia está vinculada con la defensa de los sectores más débiles y me guío por eso. Si nosotros estamos trabajando con los sectores vulnerados, me interesa que la Proselac y la Procunar, que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, la otra parte del Ministerio que investiga a los peces gordos, actúen. Esa es la intención, no perseguir perejiles. Cambiar el paradigma y que el Ministerio esté dirigido a la criminalidad grave.

Jul 14, 2015 | Entrevistas

Diana Malamud perdió a su esposo, Andrés, en el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Desde entonces, junto a otros familiares y amigos de las 85 víctimas, exige justicia. La semana próxima se cumplirán 21 años del atentado impune, en medio de los debates sobre la validez del Memorándum entre Irán y Argentina que permitiría tomar testimonio en Teherán a los iraníes acusados de planificar el atentado. El 6 de agosto, a su vez, comenzará el juicio oral por encubrimiento en la investigación, donde están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y Carlos Telleldín, acusado de haber recibido dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para desviar la pesquisa. También se sentarán en el banquillo los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia; el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y el ex jefe de la Policía Federal, Jorge El Fino Palacios.

¿Qué implica para los familiares que forman parte de Memoria Activa el inicio del juicio por encubrimiento?

Es algo por lo que hemos luchado tanto tiempo, y que se postergaba una y otra vez, que estamos convencidos de que esta es la única posibilidad que tenemos para desenmarañar el encubrimiento, y entender por qué llegamos a esta situación. Porque, en realidad, toda esta gente que está inculpada, funcionarios políticos y judiciales, son de alguna manera, responsables de que 21 años después no tengamos ni verdad ni justicia. Porque de la causa AMIA no sabemos prácticamente nada, no se avanzó.

¿Qué hizo que se demorara tanto el proceso?

Los motivos de la tardanza fueron, fundamentalmente, maniobras políticas, en donde la corporación judicial dilató todo, los acusados interponían recursos, una apelación tras otra… Otra de las cosas que ocurrió fue la dificultad para conformar el Tribunal Oral Federal: se excusaron trece jueces, dijeron que no podían hacerse cargo por diferentes razones, fundamentalmente porque muchos de los imputados forman del Poder Judicial. El ex juez Galeano, los fiscales, el ex jefe de inteligencia, todos tienen relación entre todos, por lo que ningún juez quería integrar el tribunal. De hecho, acabó conformado con una jueza que es de otro fuero, no del Penal. El Tribunal quedó compuesto por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli.

¿Piensa que la partidización influyó en las investigaciones?

Sí, eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en la causa. Creo que el tema del Memorándum, y el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman marcaron también hitos dentro del proceso que hicieron que, de alguna manera, hubiese más presión para que se aceleren los tiempos. La partidización sí tiene que ver, no sé si para bien o para mal. La realidad es que hoy estamos en la puerta de un juicio, que va a ser muy difícil, y estamos preparados para eso.

¿Cómo veía Memoria Activa la actuación del fiscal Alberto Nisman?

Era un desastre. Nosotros lo denunciamos en reiteradas oportunidades, tanto de manera informal -a través de nuestros comunicados y en nuestros discursos-, como también formalmente ante la Procuración General de la Nación, en tres oportunidades. Pero nadie nos escuchaba, y nadie nos creía que la causa estaba absolutamente estancada, y que Nisman no hacía absolutamente nada para que avanzara. Es lamentable, porque se perdió mucho tiempo.

¿Qué opina de las diferentes posturas de las otras organizaciones de familiares?

Los familiares tienen derecho a tener la postura que quieran, de todos modos todos ellos son víctimas. El problema principal es que la querella de la dirigencia de la comunidad judía, tanto de AMIA como de DAIA, haya participado en las maniobras de encubrimiento. De hecho el ex presidente de la DAIA –Rubén Beraja– está inculpado en la causa de encubrimiento. Entonces, por un lado son querellantes, y por otro lado están favoreciendo a los acusados, así que el rol de ellos no queda claro.

¿Qué piensa de los debates sobre el Memorándum de entendimiento con Irán?

El Memorándum Irán no lo firmó, no lo aprobó. Con lo cual es un instrumento que no tiene validez, más allá de toda la discusión que se está dando respecto de si es Constitucional o no, la realidad es que no tiene validez y que es un instrumento jurídico que evidentemente no sirvió.

¿Y por qué cree que se sigue debatiendo en el país?

Ahí es donde entra todo el tema político. Instalan el debate mucho más allá del instrumento en sí, pasan a cuestionar quién tiene la razón y cómo se llevan adelante las cosas, y eso tiene que ver con toda la pelea que hay a otros niveles. La verdad es que hoy, discutir por un memorándum que se firmó hace casi ya tres años, y que nunca fue ratificado por la contraparte, no tiene sentido.

¿Cómo ve a futuro el avance de las causas y del proceso judicial que se inicia?

Esperamos que todas estas personas que son responsables de que hoy no tengamos nada sean declaradas culpables. Creo que a los familiares, de alguna manera, nos va a ayudar a ir reparando algunas cosas. Respecto de la causa principal, más allá de la nueva fiscalía que tiene voluntad de investigar, me parece que tantos años después realmente es muy difícil que sepamos bien qué pasó. Y mucho más complicado es que traigan a los imputados para hacerlos declarar. Pero bueno, nosotros seguimos en la lucha, y el viernes que viene hacemos otro acto como cada año. El acto en conmemoración a nuestros familiares muertos a 21 años del atentado, lo hacemos en la Plaza Lavalle, el viernes 17 a las 09.30.

¿Cree que el cambio de Gobierno puede afectar la situación?

Siempre afectan de alguna manera estas cosas pero el juicio ya va a estar iniciado y es algo que no se va a poder parar aunque se quiera.

Diana Malamud en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Jun 15, 2015 | Entrevistas

– ¿Cómo surgió la idea del documental sobre el secuestro del sable corvo?

Surgió mientras terminábamos de hacer Rawson, mi anterior documental. Hubo un momento en el que pensé “¿y ahora, qué?”, y entonces recordé esta historia, que yo no conocía y me la contó un amigo. En su momento no le presté atención pero después, cuando tenía la cabeza más liberada, me pareció fascinante. La gente generalmente no tiene ni idea de que el sable está ni de la historia que tiene, cobró un poco de relevancia ahora esta vez que se lo trasladó pero no era un tema muy instalado y tiene una gran historia.

– ¿Qué pasó desde el traslado del sable?

El proyecto del documental data de febrero de 2014, cambió un poco las cosas porque el lugar donde habíamos filmado, el regimiento, no es más la casa del sable. De todas formas gran parte del filme lo hicimos en el museo. Sin embargo el tema apareció en la escena pública, eso es algo positivo, ahora se sabe que el sable está por lo menos.

– ¿Y qué lo hace una gran historia?

Es un tema que tiene todos los condimentos, política, Peronismo, los años sesenta, San Martín, historia… todo indicaba que podía hacerse un buen trabajo. Entonces me puse a buscar a los protagonistas y encontré a dos. El ideólogo de todo, Osvaldo Agosto, y Manuel Gallardo que participó del robo con él. A mí me pareció interesante no quedarme solo con el episodio del robo en sí, sino pensar que fue de estos protagonistas que compartieron esa histórica experiencia y después terminaron en caminos tan distantes. En las antípodas el uno del otro.

– ¿Cómo pasó eso? ¿Se pelearon durante el robo?

Poco después. El Sable fue robado en el 63 y el 65. El del `63 duró entre el 12 de agosto y el 29, que se entregó. Fue un robo planificado y buscaba enviar el mensaje de que el peronismo seguía vivo. El segundo fue un episodio más bardo, duró 9 meses y fue muy desprolijo. La película es eso, mucho de qué les pasa a ellos ahora. Qué piensan de los tiempos que corren, qué perro, qué auto, qué barrio o qué adornos tienen. Entre ellos no se quieren, no se hablan y vivieron juntos un episodio increíble.

Nahuel Machesich

– ¿Cómo fue el robo?

Año ’63, el Peronismo está proscripto. Un equipo de la Juventud Peronista compuesto entre muchos otros por Osvaldo y Manuel propone varias acciones para reavivar el movimiento. Entre las propuestas surgen tres ideas centrales: ir a las Malvinas, robar las banderas de la vuelta de obligado en París o robar el sable del General don José de San Martín. La más realizable parece ser esta última. La idea era encontrar un objeto que uniera a San Martín, Rosas y Perón. El sable debía entonces, con toda su carga simbólica, salir del museo y llegar a manos de Aníbal Demarco (otro integrante de la Juventud Peronista) para que lo trasladara a una estancia en Maipú y luego llevárselo a Perón. Luego de varias reuniones para planificarlo, se elige el 12 de agosto por el día de la recuperación de Buenos Aires de manos de los ingleses. Ese día, cinco personas (que no se conocían entre sí porque venían de unidades básicas diferentes) fueron en un auto hasta el museo en el Parque Lezama y alegando ser estudiantes tucumanos pudieron conseguir que el guardia abriera la puerta.

– ¿Y lo robaron, así nomás?

No fue difícil robar el sable porque el hombre estaba solo y desprevenido. Se dejaron dos comunicados. Uno el día del robo explicando que el movimiento seguía vivo y pidiendo el regreso del peronismo. El otro se dejó el 17 de agosto. El plan era tomar la Radio El Mundo para leerlo, pero es allí donde los agarran y sufren torturas.

– ¿Qué les pasó después?

A partir de este momento, con todo lo que implica la tortura, el relato difiere. Osvaldo sostendrá que fue delatado por Gallardo, mientras que este dice que nunca habló. En la película se siente que el ambiente se complejiza. Por eso tomé la decisión de no ir por ver quién tiene la razón o que pasó de verdad porque la tortura es un tema muy complejo. Osvaldo es publicista, tiene 76 años, fue jefe de prensa de Rucci, segundo de la SIDE en tiempos de Menem, diseñó por ejemplo los carteles del Papa “argentino y peronista”. Manuel por otro lado es un militante de 80 años, de barrio, en Quilmes Oeste, muy cercano al FPV. De hecho hay un local que lleva su nombre. Pero la idea no es quedarse con el robo ni tomar un bando.

– ¿Entonces cuál es el eje del documental?

La historia del sable es una excusa para hablar de los otros sesenta. Lo histórico, lo político y lo policial se combinan y hablar de otra cara de los sesenta. De hecho el robo en sí es un episodio breve, relatado en una animación. La película habla de los 60 pero también sobre estos años sin ser panfletaria. Habla de la tensión, busca sutilezas. Creo que con este trabajo logramos demostrar que no es fundamental hacer discursos políticos para hablar de política. La idea es mantener el equilibrio y la diferencia entre dos de los cinco protagonistas del robo. Son dos tipos que se conocen hace 50 años pero después de la tortura hay un quiebre y caminos opuestos.