Ene 5, 2016 | Entrevistas

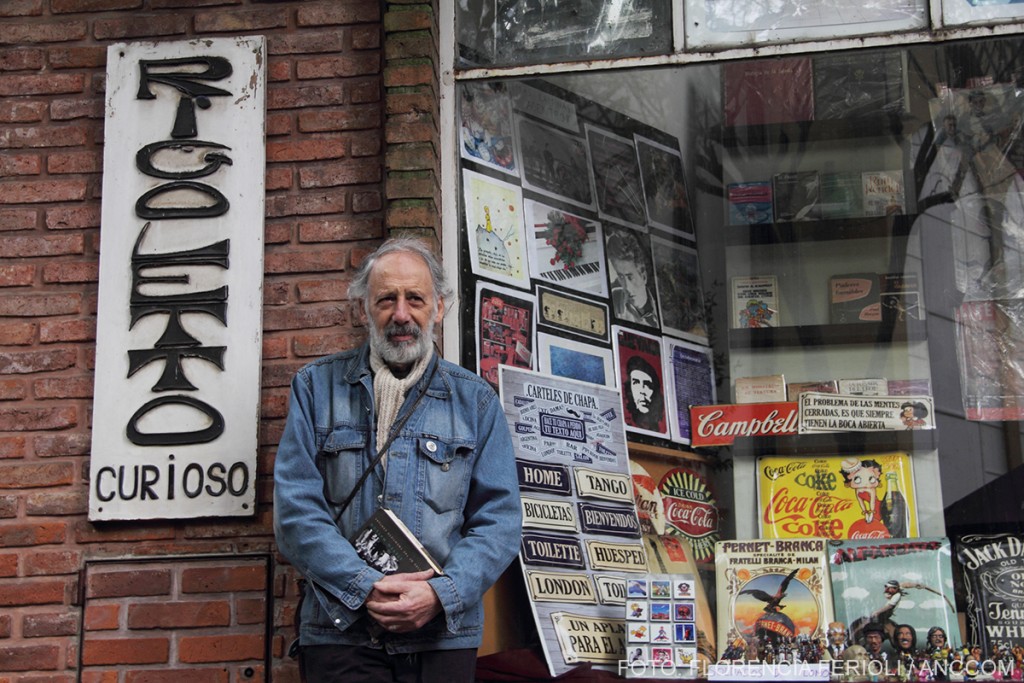

En una casa del barrio porteño de La Boca, Jorge Pistocchi, el creador de la legendaria revista El Expreso Imaginario entre 1976 y 1979 y de otras publicaciones contraculturales como Mordisco, Pan Caliente y Zaff, recibió a ANCCOM el viernes 25. Sus orígenes en el periodismo, las andanzas con Miguel Abuelo y los pioneros del rock nacional, las experiencias artísticas con videocassettes y la toma de una fábrica en Llavallol fueron algunos de los temas que abordó en la charla. Dos días después, el polifacético artista, editor y periodista, que sobrellevaba numerosos y serios problemas de salud, murió a los 75 años. Quedan una radio online con su sello y en pleno funcionamiento, un centro cultural en su vivienda y las impresiones que dejó en esta entrevista.

¿Cómo fueron tus inicios como periodista en la revista Pelo?

En 1972 comencé como periodista para la revista Pelo. Yo estaba más relacionado con las artes plásticas; las circunstancias me habían acercado al arte a través de la escultura. Antes de eso, no había escrito nunca. Tenía muchas faltas de ortografía y me daba vergüenza. Si escribía una carta, la hacía revisar porque era un desastre. También tenía un poco de dislexia y entonces me costaba. En Pelo me dijeron: “Tomá media página y escribí lo que quieras”. Y empecé con bastante éxito, me respondía mucha gente. Sentí que tenía un fierro caliente en la mano, porque tenía que empezar a escribir; pero sentí, a la vez, un compromiso con lo que hacía. Fue un fierro caliente porque ahí, desde una posición independiente, te ponías de enemigo con mucha facilidad a todo el mundo. Si decías ciertas cosas, eran aceptadas; si decías lo que pensabas, no. Yo decía abiertamente lo que pensaba y tenía mucha repercusión por eso, por hablar de temas que nadie se atrevía. Era un momento en el que tenías que estar o de un lado, o del otro. Era un tiempo muy difícil para decir con libertad lo que uno pensaba. Yo hablaba sobre la realidad de ese momento desde el punto de vista del rock and roll. Lo que en ese momento significaban los rockeros es tal vez muy difícil entenderlo desde esta realidad, porque había un marginamiento muy abrupto. Cometer cualquier transgresión estaba muy mal visto por la gente. En Pelo también dibujé una historieta y me entretenía mucho hacerlo.

¿Cómo diste el salto a director de la revista Mordisco?

Se dio que a fines del ´73, una chica me ofreció hacer una publicación, que se iba a llamar Polenta Rock; finalmente habían registrado ese nombre y lo cambié por Mordisco. Ahí empecé a aprender un oficio que me gustaba mucho, porque nunca había encontrado algo que reuniera tantas cosas a nivel creativo. Casualmente, esta chica, que estaba en una revista subterránea, me conocía, y su padre era muy rico, le quería bancar una publicación. Me pidieron que la dirigiera y aunque no tenía la más remota idea, me entusiasmé. Empecé a sacar Mordisco en una época muy dura. Porque en el ´74 murió Perón, mataron al padre (Carlos) Mujica, todo el país sabía la que se venía. Estaba la Triple A, me amenazaban por teléfono y empecé a aprender el oficio de cómo dirigir. Aprendí de la importancia de los roles y del significado de citar una redacción, cómo formar un equipo. Ahí hice el aprendizaje y me gustó, tenía condiciones para hacerlo. Aprendí que necesitaba también una mano firme para que no se desparrame la gente, porque podés tener muy buenas ideas, muy buen equipo, pero si no lo conducís, no funciona. Si no generas un polo de atracción muy fuerte, no funciona. En la publicación pensamos que íbamos a conseguir presencia únicamente vendiendo en los kioscos y ese no es exactamente un buen negocio porque el distribuidor te saca un 50 % del precio de tapa, de entrada. Pero estaba destinado a ser un proyecto comercial, sino, no lo podías hacer, había que pagar mil cosas. El proyecto resultó muy exitoso: llegó a vender 50 mil ejemplares. Pero después la situación se nos presentó muy dura, el editor resultó un estafador. Mordisco llegó a todo el país y había muchos que respondían. En ese momento yo pensaba que el rock era un movimiento.

¿A partir de esa experiencia te involucraste en el ambiente rockero de Buenos Aires?

Recorrí el rock desde que comenzó porque era amigo de Miguel Abuelo y naturalmente se dio eso de “Dios los cría y ellos se juntan”. El rock fue como un aglutinante natural, fue la música que nos gustaba a todos los que sentíamos de una manera parecida. Me contacté circunstancialmente con él, lo conocí en La Perla del Once, yo vivía a dos cuadras en ese momento. Era un lugar de gente de paso que estaba abierto toda la noche, y había un grupo de pibes quilomberos que me llamó la atención; me acerqué y les pregunté: “¿Ustedes que hacen?” Y me contestaron: “Nosotros somos músicos de rock and roll”. Eso me sorprendió, porque yo tenía esa cuestión del rock de mi adolescencia. Uno de esos pibes era Miguel Abuelo, un flaquito con mucha energía, ni me imaginaba quién iba a ser. Nos hicimos amigos, era un reo, se había criado en un reformatorio, a los doce años boxeaba en las infantiles. Era un personaje muy talentoso, quería ser boxeador pero le dieron dos palizas terribles y abandonó el deporte para dedicarse a las artes. Tenía un espíritu muy especial y nos hicimos amigos. Tiempo después, en el ´70, me compré una casa porque recibí una herencia muy grande y un amigo me dijo que había un flaco que necesitaba conseguir una pensión, y como yo tenía una habitación destinada justamente a la cultura le dije que viniera. El pibe era Miguel Abuelo. A través de él, conocí a casi todo el rock: a Pappo, a Spinetta, casi todos vivieron en mi casa. En ese momento era un grupo muy pequeño, a los recitales iban veinte o treinta personas. Era una cosa entre amigos, porque el rock era casi una elección de vida.

¿Cómo nace la revista El Expreso Imaginario?

En Mordisco anunciamos El Expreso Imaginario. Era una revista más movimentista, Mordisco apuntaba más al público de rock, que era muy numeroso, pero yo pensaba que si no se transforman las cabezas de la gente que cursaba en la facultad o que manejaba otra información, no iban a cambiar las cosas. Por eso pensé en una revista para un sector mucho más amplio. Había diseñado una revista grande, que después se achicó, creo que equivocadamente. Tenía tamaño tabloide, era una publicación portátil para leer en el colectivo. A mí me interesaba mucho la gráfica, su imagen era muy importante, y en la contratapa tenía una historieta llamada Little Nemo. Creo que tenía un sentido el tamaño, pero pude hacerlo durante un año. Después cambió de forma y para mi perdió bastante la gracia, tenía muchas posibilidades gráficas en un cuerpo más grande.

¿Fueron perseguidos durante esos años?

Estábamos muy curtidos y sabíamos manejar la situación con la policía. Algunos eran bravos, se agarraban a las trompadas, pero la policía nos veía como bichos raros, no había un ensañamiento. Y cuando apareció la guerrilla dejamos de ser su objetivo. Nos veían como marginales, por ejemplo yo tenía antecedentes por robo que me saltaban cada tanto.

¿Había censura?

Soy muy crítico de Montoneros porque ellos también fueron parte de una censura cultural, así como lo fueron los militares, dos formas distintas, pero creo que los dos eran formas de censuras. Había una censura desde izquierda porque si no pensabas como ellos te miraban como escapista: la ecología parecía una evasión de las prioridades. Tampoco eso nos gustaba, nosotros nos acercábamos al anarquismo. Éramos anarquistas militantes de la vida, siempre con una visión muy distinta de las cosas, sabíamos que este mundo se iba a la miércoles tal cual estaba. Pensábamos que tanto de izquierda o derecha estaban impulsando los mismos caminos, las mismas energías, una sociedad que está muy bien descrita por Orwell. Éramos decididamente opuestos a todo. Era muy difícil expresar lo que pensabas libremente, nosotros podíamos hacerlo porque el rock tenía una esencia marginal. Tenía amigos que eran “montos” y comprendía que eran idealistas, pero para mí estaban totalmente equivocados.

¿Por qué dejás la revista?

El grupo era un poco cerrado. Yo en cualquier cosa que haga busco la belleza y me parecía que la gráfica y la fotografía eran importantes. Quedé muy mal con ellos, siento que traicionaron un proyecto. El editor me robó los títulos y los compañeros se quedaron trabajando con él, haciendo la revista que Alberto Ohanian quería: una revista que se dedicó finalmente sólo al rock and roll. Yo les dije: “Loco, vayámonos de acá”. Al cuarto número ya había desaparecido Mordisco que era un suplemento de rock que llevaba el nombre de la revista anterior. Yo tampoco quería un suplemento, yo quería que el rock fuera una sección más, no una sección especial. Coparon El Expreso hasta que se convirtió en una revista de rock únicamente.

¿Con Pan Caliente hiciste la revista que vos querías?

En 1981 hice Pan Caliente con el mismo espíritu con el que había hecho El Expreso Imaginario, pero nunca tuve la producción de la revista anterior. Pan Caliente habrán sido nueve números, pero fue una experiencia muy fuerte. Los primeros editores eran jugadores de fútbol: el 10 de Deportivo Merlo, Julio Balbi, y el “Ruso” Verea que era arquero de Chacarita. En ese tiempo había muchos futbolistas rockeros, que usaban el pelo largo y eran tipos macanudos. Pan Caliente fue la única revista que se opuso a la Guerra de Malvinas. Teníamos experiencia, pero las circunstancias cambiaban todo el tiempo. Nos tocó salir después del Festival Pan Caliente, que fue el único recital independiente que se hizo en dictadura (n de la r: tocaron, entre otros, Los Redondos, Los Abuelos de la Nada y León Gieco), un recital en el estadio de Excursionistas que duró doce horas y media y fue gratis. Eran todos amigos. Pero cuando nos tocó la Guerra de las Malvinas todo el mundo se plegó a la guerra, incluso la revista Humor que era una revista dentro de todo contestataria. Nosotros salimos en contra decididamente. Esa fue la última revista que saqué, después siempre seguí combatiendo de la manera que podía.

¿De qué se trató el Centro Experimental de Video Cassette?

Vivíamos en una comunidad urbana con mucha gente en La Paternal. En la comunidad paraba Joaquín Amat, hijo de un empresario textil muy importante de Monte Grande. Joaquín ganaba fortunas en ese momento, pero era amante de las artes y venía a casa porque le interesaba cómo vivíamos, lo seducía. Con él creamos Canal Cero, un canal de producciones audiovisuales repentinas. Aparecía filmando en los lugares más insólitos. A esa experiencia la llamé Centro Experimental de Video Cassette, e hice la primera práctica en El Expreso Imaginario. Veíamos el video como un elemento nuevo y fenomenal, nos deslumbró poder registrar imágenes y sonido al mismo tiempo. Siempre tuve ganas de hacer cine y era un sueño poder hacer algo a bajo costo. Cuando empezó el Centro Experimental de Video Cassette todos me dijeron: “Estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? No tenés equipos, no tenés nada.” Y, sin embargo, pensé: “Yo les voy a demostrar que se puede hacer”. Puse unos avisos y el número del Expreso y llamó un montón de gente. Ahí apareció Gustavo Schwartz, que era director de teatro y al que los padres le habían regalado un equipo. Con él, hicimos la primera filmación. El clima dentro del Expreso ya estaba más o menos y puse unos carteles que decían reunión del Expreso Imaginario tal día, tal hora. Y sorprendió a todos porque no era habitual. Me preguntaban por qué era la reunión y yo no respondía. Cuando llegó el día armé la reunión y escondí la cámara detrás de una mampara del cuarto, donde tenía la oficina Ohanian. Pusimos todos los asientos de la redacción, que eran muchos, y vino todo el mundo a ver qué pasaba. Preparé una botella de vino, un cuaderno y una birome, y llegué antes para esperarlos. A medida que llegaban, no los saludaba. Tomaba vino serio. Como estaba tan cortado tampoco les daba lugar a mucha familiaridad. Una vez que se juntaron todos y se empezaron a pudrir de la situación, Pipo Lernoud preguntó: “¿Para qué estamos reunidos?” Y yo respondí: “¿Para qué te parece que estamos reunidos?” “¿Nos querés psicoanalizar?, dijo. “¿Yo soy tu psicoanalista?”, contesté. También estaba Ohanian, cruzado de brazos y con mala onda. Decía: “Este boludo siempre haciéndonos perder el tiempo”. Y yo seguía bebiendo vino y anotando, serio. De repente, golpean la puerta y aparece un periodista que hacía las notas sobre ciencias: tenía zapatos, medias, portaligas, un maletín y estaba totalmente desnudo. Todos se quedaron helados, en silencio. El periodista de ciencias dijo: “Me imagino que se preguntarán por qué he venido así”. Algo que era obvio. “Vine así, como respuesta a que estoy cansado de tantas caretas y esto fundamentalmente te lo digo a vos Jorge”. Le respondí que eran puntos de vista. Empezamos a hablar con el periodista, obviando lo ridículo de la situación. De pronto, golpean la puerta agresivamente. Nadie entendía nada, todos se volvieron a sentar en las sillas, en la puerta había un paquete muy bien hecho, de papel blanco. Yo tenía dos o tres cómplices que sabían lo que estaba pasando y fueron los que empezaron a decir: “Un regalo para el expreso, un regalo para el expreso”. Era pesado y lo pusimos sobre el escritorio para ver que era. Era un televisor, cuando lo enchufaron, estaba todo listo. Se vieron ellos. Vieron cómo los estaba filmando. No entendían nada. En esa época, pensá que eran los ´70, nadie se veía en ningún lado. “Siéntense que van a ver la primera obra experimental del centro de Video Cassette”, dije. Habíamos hecho una introducción que decía: “La famosa reunión del Expreso Imaginario, ópera prima, homenaje a Pete Best, el primer baterista de Los Beatles”.

¿Y cómo siguió el proyecto?

Después de Pan Caliente lo conocí a Joaquín e hicimos el Centro Experimental de Video Cassette, Canal Cero y muchas obras, muy interesantes. Las tiene él. Registros de nuestra comunidad, la obra “La Revancha de América”. Esa comunidad fue durante seis años una experiencia muy intensa, muy rica. Venía gente muy diversa, desde pibes que estaban en la facultad hasta otros muy marginales, una conjunción interesante.

¿Durante los ´90 organizaste la toma de una fábrica en Lavallol?

Al final, me quedé sin casa para vivir y Joaquín me llevó a un taller que tenía, inmenso, una manzana, porque a él le interesaba mucho experimentar con cosas. Fuimos con Ricardo Iorio y entablamos una muy buena relación con la gente, incluso venían los pibes de la villa que estaba enfrente. La fábrica era un predio de nueve hectáreas que incluía al taller, ahí me fui a vivir con mi familia. Hasta que en el ´95 quebraron los Amat y me quedé viviendo adentro de la fábrica, solo. Armé un grupo con los obreros que se habían quedado sin trabajo y se tomó la fábrica al año. Fue importante el apoyo de Joaquín porque era el hijo del dueño. Allí se armó algo más que una cooperativa, fue una comunidad laboral, participan las familias de los obreros. Funcionó maravillosamente bien, inclusive una noche vino un grupo comando con armas largas para amedrentarnos, y nosotros, al contrario, se la seguimos. Para juntar fondos llamamos a las murgas que estaban en la villa, y con ellos organizamos carnavales en la fábrica durante dos meses. Se llenaba de gente.

¿De qué se trata el Centro Cultural Expreso Imaginario?

Acá hay un grupo grande, diverso, de chicos que hacen una radio por Internet. La radio es un medio de comunicación muy potente. Yo lo veo como ciencia ficción por la posibilidad de poder conectarte con el mundo. Como todas mis organizaciones siempre son bastante aleatorias, más vandálicas que otra cosa. Pero hay un orden natural, cada uno va encontrando su lugar. Creo en eso, el hombre tiene una naturaleza organizativa de por sí, cuando la extralimita, cuando organiza demasiado el sistema, no sirve. Creo en las organizaciones horizontales pero tenés que tener un rigor, sino cada uno viene con sus intereses personales y no sirve.

¿Con qué estás entusiasmado actualmente?

Con vivir un poco más. Te digo la verdad, vengo medio jugado de salud, siempre hice lo que quise, y estoy satisfecho conmigo mismo. Ya tengo 75 años, que es una edad a la que nunca hubiese pensado llegar. Estoy acá y estoy contento, me llega en esta situación, rodeado de gente que me cuida y me da su afecto y eso es un premio para la mayoría de los seres humanos que arribamos a esta etapa. Tengo asumida la muerte, aparte creo que somos eternos. Por ser humano de esta época me di muchos gustos, lo bueno es que nunca me sometieron. Nunca trabajé con patrón, elegí mi vida. Si hubiese tenido que hacer todos los días lo mismo me moría. A la vez, viví épocas de Buenos Aires muy hermosas, fue una ciudad mucho más alegre, mucho más libre. Hoy hay una libertad, pero no es libertad del bocho, antes una persona para ser libre se jugaba, nadie te regala la libertad en un sistema que está hecho para que te adaptes, es difícil. Nunca busqué la comodidad. Hay algo que te marca tu camino, que te prepara. Dentro de todo, pude hacer muchísimas cosas. Siempre las hice en función de que le sirvan las cosas a alguien. Siempre tuve miedo de que el mundo desaparezca antes que yo.

Ene 5, 2016 | Entrevistas

Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por un grupo armado al mando de la Unión Ferroviaria (UF) durante una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Ferreyra tenía 23 años y militaba en el Partido Obrero (PO). Murió en Barracas, ante la inacción de la Policía Federal, víctima del ataque de la patota sindical a los trabajadores que reclamaban el fin del trabajo precario. En 2013 finalizó el juicio que sentenció a catorce culpables por su muerte, entre los que se encontraron: José Pedraza, ex secretario de la UF, como autor intelectual, junto a Carlos “Gallego” Fernández, quien era secretario administrativo; Pablo Díaz, delegado gremial del sindicato; Cristian Favale y Gabriel Sánchez, miembros de la patota y autores materiales del crimen. Además, la Justicia condenó a otros ferroviarios y policías, cómplices del plan de ataque a los manifestantes. Las penas máximas fueron de 18 años para los que dispararon las armas y 15 para los líderes del sindicato. Pablo Ferreyra, hermano mayor de Mariano y también con un pasado militante, encabezó por entonces el reclamo de justicia. Hoy, a cinco años del asesinato, convertido en legislador porteño por el partido Seamos Libres, aborda las demandas desde otro lugar: “Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Está conforme con la resolución del juicio?

Sí. Siempre partiendo de que primero se generó una injusticia, y es muy relativo lo que puede significar el resarcimiento. En este caso, los mecanismos de la justicia han sido rápidos, concretos y efectivos. Si tomo en cuenta eso, estoy conforme. Con el rumbo también, es el que uno espera para cualquier tipo de investigación policial o para cualquier tipo de crimen: que haya una fiscal y una jueza que motoricen la investigación, que haya un juicio oral y que haya una sensibilidad puesta en una traslación de la condena social al ámbito judicial. Y a partir de que, en septiembre, la Cámara de Casación ratificó el fallo, ya es irreversible la condena a Pedraza, la patota y los policías. No tienen posibilidades de garantizar su impunidad. Todo eso genera, por lo menos a mí, cierta satisfacción. Pero lo que también genera es un enorme contraste con la mayoría de las causas políticas, o causas de violencia institucional, o en donde están involucrados sectores del poder. Donde siento que todavía hay injusticia, es en la causa, que fue nombrada en el fallo, sobre sobornos. Está casi comprobado que un juez de la Cámara de Casación, que se encargaba de sortear el juicio oral, iba a favorecer la situación procesal de Pedraza haciendo que eso caiga en manos de un tribunal amigo, y hay un soborno que no logró ser entregado, pero se encontraron las pruebas y la evidencia de que la Unión Ferroviaria, Pedraza, y un ex agente de la SIDE estaban instrumentando todo lo necesario para hacerle llegar el soborno a este juez.

“Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Pablo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Pero no sucedió?

No sucedió el hecho. Hay una suposición, pero están las pruebas y están las escuchas, que son claras. Hablan por sí solas.

¿Por qué este caso fue la excepción y se resolvió de manera tan efectiva?

Hay muchas cosas, una de ellas me parece que fue la crisis y el fenómeno político que generó. Fue en 2010, en un periodo de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia, y entró en colisión con los tiempos políticos. Por ende, generó una fuerte crisis política en el Gobierno Nacional. Porque si el Gobierno lleva adelante esa politización de los jóvenes y la respeta, que suceda lo contrario provoca una crisis. Y esa contradicción fue, desde mi punto de vista, lo que más motorizó el juicio. También los otros factores, como la sensibilidad social y la militancia política. Después, la investigación y la resolución con el juicio oral, también habla de una tendencia política que, en todo caso, en este marco histórico y no en otro, se podía resolver este crimen. Además, me parece que el principal factor, en todo caso así lo dejó explícito hacia nuestra familia la presidenta Cristina Kirchner, fue la decisión del Estado de generar las herramientas necesarias para que avance la investigación. El testigo principal del caso, que fue un integrante de la patota, llegó casi directamente llevado por Néstor Kirchner a declarar a la fiscalía. Eso habla de lo que generó el asesinato y de lo que significaba.

“Fue en 2010, en un período de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia.”

¿Piensa que la justicia puede ser reparadora?

A mí me parece que sí. En general, cuando se genera una injusticia, los familiares de víctimas de violencia institucional están detrás del motor del reclamo, peleando contra la burocracia de la justicia y peleando con los tiempos procesales que son largos. Ese tiempo hace que se vaya consolidando más la sensación de impunidad. Cuanto menos se investiga sobre la prueba concreta, más tiempo se pierde. Si la Policía agarra a un pibe, lo hace desaparecer y lo entierra como NN, se pierden meses en los que se podría haber investigado qué pasó, quién lo mató y quiénes están involucrados. Cuando empiezan aparecer los poderes fácticos que están atrás, cuando el fiscal tiene que investigar concretamente un caso y lo que hace es comprar la versión de la policía, del sujeto más poderoso, termina garantizando la impunidad. Este caso pudo reparar porque generó lo contrario. Pero es excepcional. Se tiene que analizar como algo particular de una época. Eso no significa que este caso sea aleccionador para la Justicia, ni que los jueces ahora digan: “Acá tenemos otro caso como Mariano Ferreyra, entonces hay que resolverlo rápido”. No pasa eso.

La mayoría de los casos de violencia institucional tienen como víctimas a integrantes de los sectores más vulnerables, ¿eso también influye?

En este caso nosotros no necesitamos impulsar solos el caso, como le sucede a los sectores populares. Concretamente, la militancia puso una voz. Y por ser Mariano militante, implicó que ya había un sector que iba a reclamar por su asesinato. Aparte no hizo falta gritar, porque en general Mariano fue presentado públicamente, y en los medios, como militante político. Diferente de otra época, como en 2001, o en el puente Pueyrredón en 2002, en donde el militante político estaba estigmatizado. No dejo de pensar en la tapa de Clarín, sobre “La crisis causó dos nuevas muertes”, como algo de negación de la responsabilidad del Estado en esas muertes. Y este es otro período donde, en todo caso, el militante político tiene adjetivos positivos. Mariano fue presentado siempre como un militante político, activo, interesado en la música, en el arte, en el teatro y en el cine. Que tenía intereses políticos y que estaba peleando por una causa solidariamente con trabajadores tercerizados. Además, provenía de un sector medio, no de un sector invisibilizado por los medios. Esa situación hizo que no tuviésemos el mismo rol que otros familiares de víctimas, que tienen que dar una pelea contra la invisibilización, contra la estigmatización de los medios, contra la policía, contra los jueces, los fiscales, y contra el poder político también.

¿Cambió algo en los manejos de la burocracia sindical o en las luchas contra la violencia institucional?

No. Me parece que la violencia institucional viene siendo mínimamente denunciada y eso también es una victoria cultural de este periodo político. Ya no siempre la versión policial es la primera o, en todo caso, no es la única confiable. Algunos sectores de los medios, más conscientes, también ayudan en eso. El sistema político establecido en los sindicatos, la relación vertical y la exclusión de las listas opositoras, continúa igual que siempre. También continúa igual el rol de sindicalistas, que transgreden su rol y pasan a atender del otro lado del mostrador y a ser empresarios. Todavía hoy se ve cómo se generan cooperativas truchas, cómo se sigue manteniendo cierta precarización laboral sobre la base de cooperativas que generan los propios sindicatos. Cómo los sindicatos, ante despidos, no organizan a los trabajadores, no tienen campañas de concientización sobre qué es la tercerización laboral. No ha cambiado mucho. Sí se ha visibilizado la tercerización como fenómeno, y la muerte de Mariano puso luz a eso. Hay trabajos académicos y campañas incipientes. El propio CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) tiene un área donde estudia las problemáticas laborales a partir de este caso. Se generó una conciencia sobre eso, pero todavía está muy verde.

Como legislador, encabeza muchas de esas demandas, ¿cómo es esa labor?

En la Legislatura manejo una comisión que se creó sobre violencia institucional, donde buscamos visibilizar los casos de los pibes que matan las policías. Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil. El rol se juega más hacia afuera de la Legislatura donde, por ser familiar de una víctima, puedo articular las dos intenciones. Aunque no siempre ambas intenciones se llevan bien. Son complicadas, porque hay familiares que cuando uno entra en otra relación con la política, o pasa a ser parte del sistema político, ponen cierta distancia. Por otro lado, generar leyes contra la precarización laboral es muy complejo. Hay un problema muy grande, que es la mayoría oficialista en la Ciudad. Y hay problemas estructurales que Argentina tiene, en general, respecto a la tercerización. Y no se solucionan con mayor crecimiento económico, por eso deben ser atacados de otra manera. En la Ciudad hay talleres clandestinos que tienen relación con el trabajo precario. Pero la verdad que es muy difícil pensar que el rol legislativo alcanza. Se pueden hacer leyes a nivel nacional que sean contra la tercerización, pero si no lográs que el Ministerio de Trabajo tenga un rol activo como policía de trabajo, denunciando, verificando y combatiendo la tercerización, no tiene sentido. Lo mismo ocurre si los sindicatos son los mayores responsables de la tercerización. Si no conjugás la legislación, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, no se detiene un fenómeno de estas características. Porque la tercerización y la precarización no son simplemente fenómenos económicos; también son políticos, porque implican la fragmentación del colectivo laboral. La Legislatura a veces funciona como caja de resonancia para denunciar. Si no hay una voluntad política mayoritaria, una vocación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de llevar adelante políticas que permitan acabar con eso, no va a pasar.

¿Cómo decidió ocupar ese rol?

Lo que tenía era un rol de familiar. Complejo, porque yo también tenía que buscar una interpretación del asesinato que tuviera un relato acorde a lo que pensaba. En un primer momento, tenía de un lado algunos funcionarios del Gobierno Nacional pensando, a veces irresponsablemente, que esto era algo armado, y que “les habían tirado un muerto”. Y del otro lado, tenía también algunos partidos de izquierda con una política muy agresiva contra el Gobierno Nacional, responsabilizándolo, sin complejizar nada. Eso, que al principio estuvo latente, después se fue diluyendo. En esa situación, mi lugar fue complejo, porque es obvio que siempre hay una responsabilidad estatal al no poder solucionar problemas estructurales como la tercerización. Pero también ponderé a favor el rol de la Justicia. Debía complejizar, y el mejor ángulo para hacerlo era hablar de lo que estaba haciendo Mariano en ese momento; no había que entrar tanto en la disputa por quién representaba mejor a Mariano: si yo como familiar, si es el Partido Obrero o el Gobierno. Lo importante era decir: hay tercerización. Se había generado un entramado de tercerización que la Unión Ferroviaria tenía que sostener utilizando trabajadores como fuerza de choque, metiendo una patota con armas de fuego en el medio de esa convocatoria. No todos los que estaban ahí son criminales, ni estaban de acuerdo con el crimen. Pero toda esa complejidad se fue revelando a partir de entender quién es Pedraza y qué estaba haciendo Mariano ahí. Esas reivindicaciones aún hoy siguen siendo necesarias de abordar. Fue difícil, y eso me dio un rol político, aunque no lo quisiera. Después, también está la vocación. Yo soy un militante político, y en todo caso, el impasse en el que estaba después de haber militado en el Partido Obrero era también producto de la crisis que genera, en mi caso al menos, que una fuerza política como el kirchnerismo ocupe un lugar y te interpele.

«Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil».

Con respecto a la Policía Federal, ¿qué cambios crees que deberían darse para modificar su accionar represivo?

Son difíciles. Porque es un entramado muy grande, que ni siquiera hoy responde a la centralidad de un comisario o de un jefe. Al contrario, hay liderazgos territoriales y hay una caja negra que manejan como quieren, sobre la base de, por ejemplo, el narcotráfico o la prostitución. Son ejemplos burdos, pero ¿cómo haces para desmantelar eso? Es complejo. Cada vez que desenmascarás a uno, se te arma un problema. No es que descabezás al de arriba y toda la estructura se cae. Tenés que tener una estrategia y yo me siento incapaz de establecerla. Sí soy capaz de acompañar a los que lo hagan. Por eso cuando Nilda Garré asumió en el Ministerio de Seguridad me comprometí, tuve reuniones con ella… Doy todo el apoyo que se pueda, con las limitaciones que puede generar el poner luz sobre un nido de ratas. Yo entiendo que esa situación se puede modificar solamente desde la política. Solo se puede desarticular la policía, transformarla en otra cosa y que tenga un respeto mayor por el concepto de la seguridad democrática sobre la base de que la jefatura política. El mejor momento de la política de no represión fue cuando Néstor Kirchner tuvo una política firme al respecto. Eso significa intervenir en los conflictos con funcionarios civiles y no de dejar la resolución en manos de la policía. Sergio Berni genera el efecto contrario. Nilda Garré tenía mucha más intervención. Son gente que tiene una concepción distinta.

Lo central es la voluntad política…

Para mí, la solución en el 90% de las cosas es la política. Aún hoy hay episodios de represión, aunque no todo se puede adjudicar al Gobierno Nacional, porque no se puede decir que la responsabilidad de lo que sucedió en Tucumán fue del Gobierno Nacional. Pero hay protocolos del Ministerio de Seguridad, hay formas de actuar en las marchas y, muchas veces, hay una omisión o una utilización parcial; hay una zona gris. Pero el Gobierno sigue manteniendo una política concreta de no intervenir en los conflictos de manera represiva, de buscar el diálogo. Más fuerte al principio, ahora más difícil. Hace dos años tuvimos una rebelión de las fuerzas policiales. Esa insubordinación habla de la dificultad del momento y de que las fuerzas de seguridad no se pueden reducir al panfleto de la izquierda. Hay que tener una estrategia para lograr esa desarticulación o purga.

¿Y qué pasa con la Policía Metropolitana?

Recién ahora se hicieron los protocolos de actuación de la Metropolitana. Yo creo que ahora se estarán ajustando a los protocolos nacionales, de cómo intervenir en manifestaciones, de cómo desarrollar los conflictos. Pero llegó recién ahora, hace algunos días.

Sin el protocolo, ¿cómo actuaban?

A mí me pasó que estaba en el Barrio Papa Francisco, reclamando por un detenido y en un momento reprimieron. Yo estaba en el cordón policial hablando con el responsable a cargo, el jefe del operativo, y se corrió dos metros para adentro, atrás de una camioneta, y me cagaron a palos. Ellos sabían que era legislador. No importó, eso era su protocolo. No tener protocolos les permitía actuar como quisieran, lo mismo en el Borda y en la sala Alberdi. Toman decisiones así. Nuestro rol en estos dos años fue visibilizar eso. La Metropolitana es una fuerza de seguridad que tuvo toda la posibilidad de empezar de cero incorporó lo peor de las fuerzas de seguridad. Muchos agentes, el que mató a Roberto Autero, era de la Bonaerense. Se incorporaron elementos de una fuerza policial históricamente viciada, marcada como una de las peores fuerzas, la que llevó adelante la segunda desaparición de Julio López. ¿Por qué pasa eso, quién evalúa que esos oficiales pasen a la fuerza Metropolitana? Lo que nosotros vamos hacer es contrastar claramente lo que hace la Metropolitana y lo que dice el protocolo que se debía hacer. La Metropolitana terminó siendo un agente más de expulsión, porque su verdadero rol acá en la Ciudad ha sido desalojar. Es un eslabón más en lo que es el negocio inmobiliario porteño, la necesitan para sacar a la gente de los barrios, llevarlos hacia situaciones de más de precariedad, o a la Provincia.

Si tuvieras que hacer un balance entre las manifestaciones del 2002 y las de ahora, ¿cuál sería su opinión?

Yo prefiero esta época, donde los pibes no saben qué es una represión en las marchas, donde la gente va a las manifestaciones. En los 90, cualquier marcha podía terminar mal, el gobierno de (Carlos) Menem reprimía, la Alianza reprimió. Prefiero toda la vida esta época. Son muy diferentes. Salir a la calle y manifestarse es sano y es bueno. Ese es el motor de la política: los conflictos, en la superestructura y en la calle.

Dic 29, 2015 | Entrevistas

Periodista, poeta, ecologista, traductor, crítico de cine y docente, Miguel Grinberg es uno de los protagonistas históricos de las distintas vanguardias contraculturales que se desarrollaron desde fines de los años ’60. Amigo de grandes músicos y artistas, supo pararse en la frontera para buscar, en el límite, cuáles eran las formas expresivas de su tiempo. De su autoría es el fundamental libro Cómo vino la mano, publicado originalmente en 1977, en donde narra los primeros pasos del rock argentino. En tanto, su reciente edición de artículos periodísticos escritos entre 1975 y 1980, titulada Un mar de metales ardientes de Gourmet Musical Ediciones, da cuenta de la resistencia cultural durante la dictadura militar más terrible que vivió el país. En diálogo con ANCCOM, reflexionó sobre los orígenes de rocanrol nacional, su paso por el periódico La Opinión, su visión de los medios en la actualidad y de las actividades que realiza en estos días, ligadas a la espiritualidad. Cómo se define él mismo, se trata de un poeta con ideas fijas mutantes.

¿Podrías contarnos como nace el rock en el país? ¿Cómo fue vivir esa época?

El rock en la Argentina se creó como respuesta creativa a una situación de opresión. A mediados de los ´60, floreció lo que una canción famosa de la época llamó Un amor de primavera. El rock fue parte de un fervor generacional que reclamaba un cambio, no sólo condenando las formas obsoletas que lo oprimían, sino creando cosas que no existían antes. Comenzó como una respuesta a la música comercial precedente, que eran los programas de televisión masivos como Ritmo y Juventud, Sótano Beat y La Nueva Ola, a los que los primeros rockeros llamaron música complaciente. El fermento rebelde se vivió en todo el planeta, y el fenómeno más expresivo de ese fermento lo dio, a partir de 1963, la beatlemanía. De la misma manera, apareció la generación beat en los Estados Unidos y en septiembre de 1960 explotó la bossa nova en un concierto de la Facultad de Arquitectura de Río de Janeiro. Con el rock argentino pasó lo mismo, no era la versión castellana de los éxitos del hit parade norteamericano, o de la beatlemanía o de los Rolling Stone. Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo, donde bastaba tener el pelo largo, que era un factor indicativo de rebeldía en la época, para dormir en una seccional de la policía. Cuando en los años ´70 se consolidaba cómo movimiento, la juventud pionera fundadora ya había tenido un ensayo de situación opresiva en la década anterior. Era una segunda vuelta de la supervivencia, en términos oscuros. Recordemos la Noche de los Bastones Largos en la Ciudad de Buenos Aires. Estos años, del ´65 al ´70, son los que caracterizo como ciclo fundador, en mi libro, Como vino la mano. El primer ciclo, estableció los puntos de referencia, y los grupos más emblemáticos de la época fueron Manal, Almendra, Los Gatos, Vox Dei, y algunos otros de menor cuantía.

«Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo», dice Miguel Grinberg.

¿Cómo se fue manifestando ese desarrollo creativo en las décadas subsiguientes?

La riqueza de los ´60 alimentó el tesoro de los ´70. Porque Manal, Almendra y Los Gatos se disolvieron. Ahí, se inició el segundo ciclo, dado en parte por los nuevos grupos que armaron los veteranos fundadores. Salieron Aquelarre, Pescado Rabioso, Color Humano; emergieron Pappo´s Blues, Arco Iris, Engranaje, menos notorio pero importante como fundador. Y aparecieron muchos músicos sueltos que fueron entrelazándose con el primer ciclo y dieron características a la segunda etapa. Los más exitosos del segundo ciclo fueron, indudablemente, Charly García y Nito Mestre, con Sui Generis. Al principio había que aprender a cantar en castellano con música original, no eran las versiones castellanas de las canciones de Los Beatles, ni del rock and roll de Elvis Presley de los años ´50. En la segunda etapa, había que dominar los instrumentos electrónicos, y en el tercer ciclo había que salirse de la dependencia de las compañías grabadoras establecidas, que tenían un modelo preestablecido. A partir del ´75 empieza el tercer ciclo, donde emergen las producciones independientes. Al punto tal que, MIA, Músicos Independientes Asociados, de la familia Vitale, le puso tercer ciclo a su sello de grabadora independiente.

¿Cuándo y cómo es que te incorporás a La Opinión?

En 1975 estaba desocupado y dos amigos periodistas, Mario Diament y Daniel Muchnik, me recomendaron a la redacción del diario La Opinión. Fueron mis padrinos para entrar. Ese año ingreso, ya reconocido como promotor del rock argentino, porque desde abril del ´72 hacía un programa llamado, El Son Progresivo, en Radio Municipal de Buenos Aires. Fue el primer programa de rock en una radio municipal, el destino me ha dado el privilegio y la responsabilidad de hacerle perder la virginidad ideológica a las radios oficiales. Pero había debutado en periodismo antes, firmando notas en el diario El Mundo, que era el equivalente a lo que en los ´70 fue La Opinión. Era el diario de la izquierda independiente, allí publicaba sobre la generación beat, la vanguardia de poetas, sobre el movimiento Nueva Solidaridad, traducíamos a Allen Ginsberg, ese tipo de cosas.

¿Cómo era ejercer como periodista durante esos años dictatoriales?

Con el golpe de 1976 hubo varios asesinados y desaparecidos de la redacción. Hubo gente que ideológicamente no se bancó tener de interventor a un general y renunció. Otros, por preservar su salud, se fueron al exilio y quedamos otros, que optamos por seguir defendiendo las fuentes de trabajo. El diario, tenía una ambivalencia, tenía que gambetear los temas de la realidad, era la llamita que después prendió en otras publicaciones. La más notoria fue Humor, en donde, desde la sátira política, podía decir dos o tres cosas más de las que habitualmente dicen los diarios, que siempre dicen dos o tres cosas menos. Lo que más me pegó de la democracia fue cuando salieron las listas negras, las publicó en un suplemento especial el diario Clarín y en una de las planillas de las juntas militares estaba la redacción íntegra del diario La Opinión. Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos. Alguien dudó, en esa lista hay ilustres víctimas y otros que se fueron y no volvieron más.

«Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos», dice el periodista sobre las listas negras de la última dictadura militar.

Tu último libro, Un mar de metales hirvientes, se llama así por una entrevista que hacés con Almendra. Le preguntás al Flaco Spinetta qué mensaje le deja a la juventud y él te responde con esa frase.

Sí, de ahí salió el título del libro; fue idea del editor. El título original se convirtió en subtítulo: La resistencia musical en tiempos totalitarios. El Flaco pensaba que si no se sabía manejar los elementos, te quemaba el rostro y te destruía; así habló metafóricamente sobre el hecho de ejercer la libertad. Hay que manejar bien los elementos porque si no te mata y no hay segunda vuelta. De ese mundo, vienen éstas notas. De vivir en la paranoia que significaba trabajar en La Opinión, de pensar que de pronto entraba un tanque por la puerta principal o te podían levantar en la calle. Nunca pensé, que eso que escribía iba a servir para hacer un libro en el siglo XXI. Para mí, releer las notas significa reelaborar los momentos físicos donde con otros compañeros periodistas hicimos el aguante para bancar un diario intervenido. Entonces tenés un documento histórico, fruto de la irresponsabilidad de un tipo en medio de una dictadura militar.

¿El rock de hoy tiene presente estas raíces?

La música actual es diferente a la de esa época, había una etapa fundacional. Ahora cambió todo. En el 2015, el rock cumple 50 años en la Argentina. No es el rock que se hacía en los ´60 ni en los ´70. Inclusive hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes. Y a veces ni siquiera lo escuché antes, ya lo desprecié antes. Apagás el reproductor de sonido y no te queda nada, no se encarna. Es, o abuso de decibeles o abuso de malas instrumentaciones, ausencia de arreglos y paupérrima poesía. Pero eso, refleja la decadencia de los conjuntos, no de las individualidades. Hay individualidades creativas que expresan una música por venir. Como el caso del tecladista Sebastián Volco, que actualmente está residiendo en París, con Pablo Gignoli, que es bandoneonista. Han hecho un dúo y están trabajando en Francia, haciendo la música de ahora, pero que todavía necesita ser descubierta.

«hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes», cuenta el poeta.

¿Cómo se construyó tu relación con las revistas literarias de la época?

Mis iguales surgían de las revistas literarias. En los años ´60 me refugié en la poesía, empecé a hacer con Antonio Dal Masetto una revista llamada Eco Contemporáneo. Terminamos creando nuestro propio órgano de expresión, intercambiábamos revistas con los poetas latinoamericanos y norteamericanos. En 1959 me empecé a escribir con Allen Ginsberg y poco a poco fuimos detectando, en distintos lugares, dónde estaban los nuestros. De esa manera se fueron creando los vasos comunicantes en toda América. Había un estado de ánimo, había un amor de primavera dando vueltas.

En la actualidad, ¿hay resistencia?

Tenemos una democracia ficción, que es una especie de tolerancia flexible. Hay numerosas figuras del rock, en su mayoría históricos, que están próximos al Estado y actúan en las celebraciones masivas, lo cual no me parece ni bien, ni mal. Si hay un músico que considera que debe ser cristinista y tiene que ir a cantar en un acto y lo hace, es su profesión. Yo he visto publicadas fotos de Charly con Néstor Kirchner, con Menem, el otro día encontré en un lugar una foto dónde están Fito Páez y el Flaco Spinetta con Alfonsín. En resumidas cuentas, de acuerdo a la ideología, hay rockeros que son oficialistas y los hay opositores. Cuando estaba en Brasil me invitó una familia a almorzar a su casa y en la mesa había varios hijos. Era un padre patriarcal con un hijo cura, otro pro milico en medio de la dictadura militar brasileña y había otro que era hippie. Se armaban unas discusiones terribles, pero no se mataban entre ellos. Discutían, se insultaban y golpeaban la mesa. Eso es lo que tenemos que aprender, a golpear la mesa. Y no aplastar la cabeza de la gente que no piensa como nosotros. Yo estoy en una radio oficial y nadie me viene a decir que tengo que hacer esto o aquello. Hace nueve años que estoy y defiendo mi pedacito de libertad.

¿Cómo ves al periodismo de hoy?

Con Internet, toda la sabiduría, toda la información, todos los videoclips, todos los discos, están online. Hay una camada de gente que está muy bien informada, muy bien inspirada, y que ha creado un periodismo que tiene una visión global mucho más amplia que en los ´70. Creo en la radio como herramienta de información, pero también de transformación, y tuve vía libre en la mejor época de Radio Municipal. Fui un bicho de ruptura. Una vez me sacaron de la radio porque pasé un tema de Raúl Porchetto de un disco simple que se llamaba Ámame nena, y la letra decía algo así: “Ámame nena, ámame nena, con toda la fuerza y todo el fervor así me hago la ilusión de que no hay más fascistas por aquí”. Entré y salí varias veces de la radio, pero no me puedo quejar.

Este año saliste con un nuevo programa, Grinberg por Grinberg en Flash Violeta Radio.

Flash Violeta es una creación que emana del grupo con el cual fui parte de la ocupación del diario Crítica cuando el diario fue vaciado y cesó de salir. Como resultado de la ocupación del edificio, que duró varios meses, terminamos sacando una revista llamada Cítrica. Y de nuestra primera presidenta de la cooperativa surge la radio Flash Violeta, donde me han invitado a hacer una columna semanal. Ahí cuento estas historias que estamos conversando, leo fragmentos de mis libros, cuento que pasó en los años ´60 con la poesía latinoamericana y reflexiono sobre meditación y espiritualidad, un componente que está ausente en muchas actividades y es necesario rescatarlo. Últimamente, de la editorial Leviatán también me han invitado a colaborar en una radio de Internet dedicada a crítica de libros. Con las radios libres va a pasar una revolución.

¿Qué ofrece este formato, tan distinto a las radios AM?

La AM tiene que ser más institucional, más formal, en el sentido de que no me puedo poner loco y delirar demasiado. Deliro solo lo suficiente. Las radios libres, por como lo expresa el nombre, permiten que uno delire lo necesario. Y entre lo suficiente y lo necesario hay una distancia. Y estamos sembrando semillas de nuevas realidades, que hacen falta y que van a florecer con certidumbre. Siempre hay un cuadradito de tierra fértil o de almas fértiles que las encarnan y la convierten en realidades. Yo conozco periodistas que decidieron serlo leyendo mis notas de La Opinión. Encuentro el placer en diseminar la semilla, en contagiar el espíritu. Después la forma que toma depende de la individualidad de la persona.

¿Se viene una explosión expresiva?

Está sucediendo algo, todavía está acostado. Hay mucha producción independiente, hay muchos recitales, a pesar de la clausura de los centros culturales que está haciendo el Gobierno de la Ciudad, hay muchas publicaciones, están saliendo muchos libros sobre rock. Estamos en el siglo XXI y el siglo está dándose a conocer. Estamos en un estado generacional de ánimo no queriendo repetir lo ya hecho y buscando nuevas avenidas.

Te cruzan muchos intereses, arte, expresión musical, literatura, holodinamia, ecología. ¿Hay una síntesis entre todos ellos? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir?

Soy un individuo, que tiene un instrumento, que es la expresión comunicacional. Soy un poeta con ideas fijas mutantes. Y según la situación, uso la herramienta que me parece más apropiada para el fenómeno que estoy tratando de documentar. Estoy haciendo una autocrítica, lo he dicho recientemente y lo voy a repetir: la consigna que abundó en la mayor parte de los movimientos contestatarios y contraculturales del pasado, era cambiar la vida y transformar la sociedad. Pero me doy cuenta que los que sosteníamos eso, cometimos un error, dimos por sobreentendida la predisposición de la sociedad en cuanto a querer cambiar; y no. Sin la complicidad de la sociedad es imposible cambiarla. Entonces ahora, el contagio tiene que darse por otra vía. Por eso estoy tan diversificado. Estamos soñando los nuevos tiempos, y para soñar los nuevos tiempos hay que encarnarlos, no son palabras, no son manifiestos, no son declaraciones. Uno creía que escribía un manifiesto y bastaba para revelar y despabilar a la gente, y la gente lo archiva en la carpeta de manifiestos de Grinberg y se juntan todos ahí, acumulando polvo. No. Hay que acumular sueños convertidos en realidad. Y ese es mi trabajo, acumular sueños convertidos en realidad y nuevos sueños y nuevas realidades, para eso estoy acá.

Actualización 12/08/2015

Dic 29, 2015 | Entrevistas

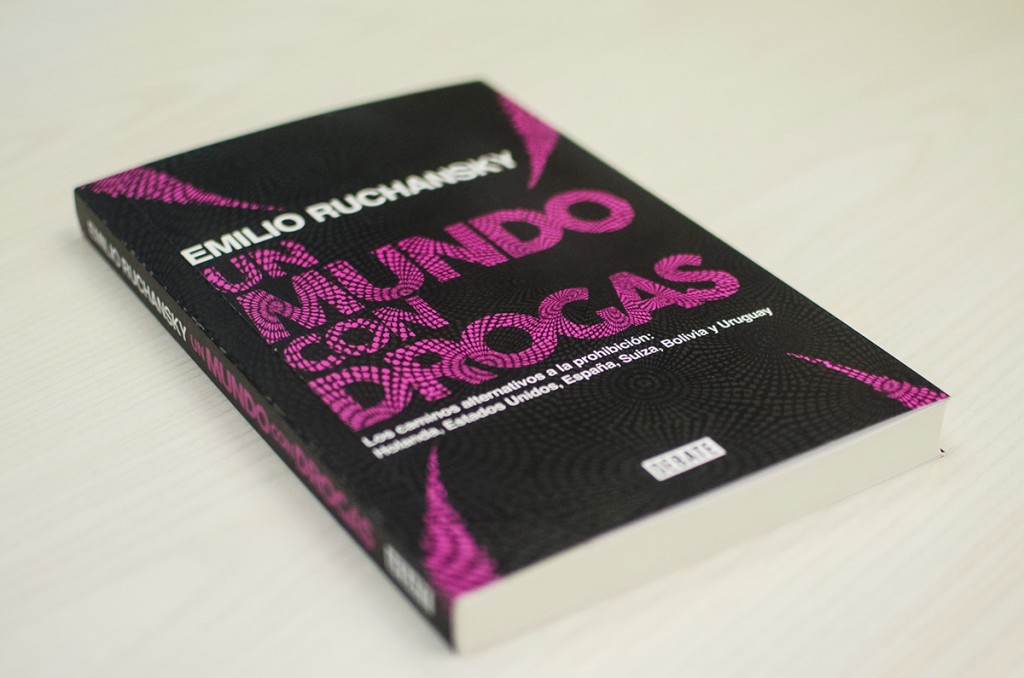

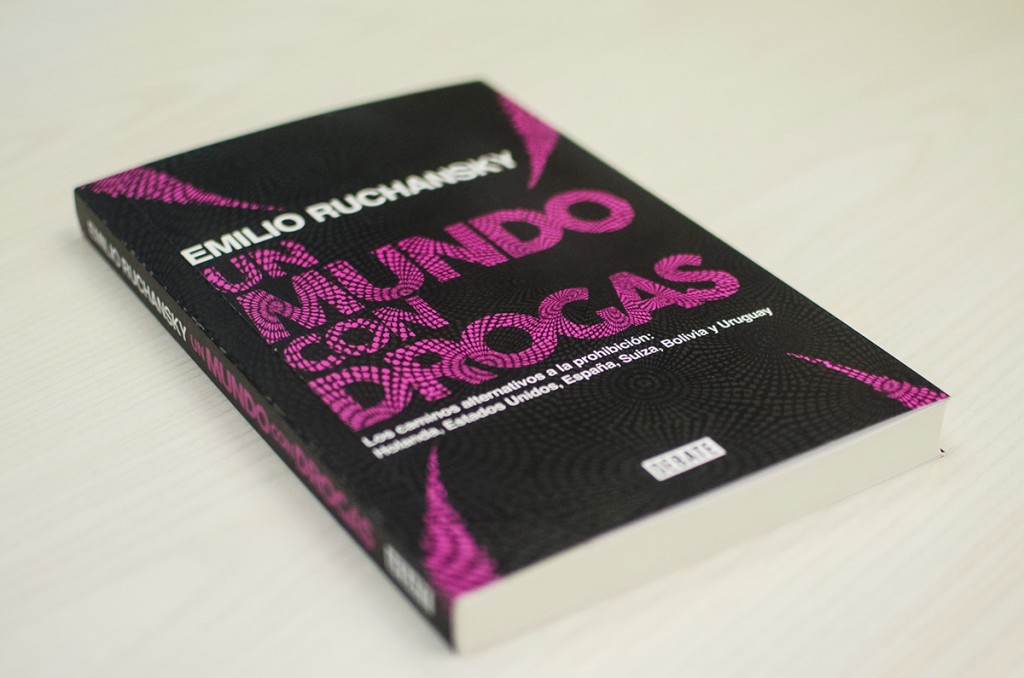

2929“Nadie puede ignorar que todos somos usuarios de tóxicos -legales o prohibidos- capaces de alterar la consciencia y que no por consumirlos nos convertimos en dependientes, ya que solo una minoría con determinadas características de personalidad pasa del uso al abuso y de allí a la dependencia”, afirma el jurista Eugenio Zaffaroni en el prólogo al libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, publicado en junio de este año por Editorial Debate. A lo largo de 320 páginas, el autor volcó los resultados de sus investigaciones como periodista de Página/12 y editor de la revista THC, además de la información que recogió en sus viajes por España, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, seis países que regularon el consumo de drogas que aquí se consideran ilegales.

“El objetivo de la investigación era ver qué había en el mundo por fuera del discurso de la prohibición. Cuando me lo planteé, empecé a revisar los países en donde hay experiencias distintas”, explica Ruchansky.

Según cuenta en su libro, la política prohibicionista tiene su origen en 1961, con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se establece la necesidad de prevenir el “uso indebido de estupefacientes”. “La Convención elige prohibir algunas drogas, no todas –subraya el periodista-. Es la expresión de una clara pelea norte/sur. El norte, es decir los países europeos y los Estados Unidos que tenía industrias farmacéuticas prohíbe algunas plantas: la adormidera, el opio, el cannabis y la hoja de coca. Los países productores son los castigados y sin embargo se guarda cierta permisividad para fabricar medicamentos a partir del opio. No nos quedaremos sin morfina y no nos vamos a quedar sin opioides porque son básicos y necesarios para lamedicina. Pero sí vamos a castigar y perseguir a los cultivadores de opio en Asia.”

¿Cuáles son los costos políticos de no adherir a esa Convención?

Casi todos los estados están adentro de la Convención. Todos creen que es más peligroso estar afuera. Imaginemos: si México la desconociera y permitiera que en su territorio pase toda la cocaína y la metanfetamina que está pasando en este momento, probablemente tendría una invasión extranjera. Además, es casi impensable porque las convenciones, tanto las de derechos humanos como las de drogas, son de las primeras que salieron de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy son casi parte del sentido común. Lo que nosotros buscamos es romper con ese sentido común que dictamina: “Las drogas son malas, a los traficantes hay que meterlos presos y a los consumidores también; o si no meterlos adentro de un hospital”. Nadie va a admitir que existen las drogas y que la gente las consume. Por eso el título del libro, Un mundo con drogas. En una sesión especial de Naciones Unidas se dijo: “Un mundo sin drogas, podemos hacerlo”. Ese fue un eslogan fortísimo. ¿Pero qué drogas? Las aspirinas están, el Prozac está, los ansiolíticos están. A esas drogas no las tocan y a la vez la gente no tiene, en el caso del cannabis por ejemplo, el derecho a tener su propio cultivo para sí mismo, un sistema de autonomía.

Un mundo con drogas apuró su salida para estar en la calle antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York en 2016. En ella se debatirán las políticas globales acerca del consumo de estupefacientes. El cónclave –que originalmente iba a tener lugar en 2019- fue solicitado por los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que analizan rever las políticas actuales. El libro relata distintas formas de regulación no prohibicionista del consumo de drogas que desarrollaron diferentes países. Entre ellas aparecen los clubes de membresía en España, la regulación de la producción y distribución de cannabis en Uruguay, las prácticas de reducción de daños en Suiza, los coffee shops holandeses y las políticas en favor de la legalización de la hoja de coca en Bolivia.

¿Hubo avances en las políticas públicas argentinas para ir hacia un país con drogas?

El gran avance fue la Ley de Salud Mental y Adicciones, que reconoce que puede haber un padecimiento de salud en las personas que consumen sustancias y en ningún caso esas personas pueden ser arrestadas. Argentina ni siquiera regula el consumo de hoja de coca que hay en el norte del país. Permite la venta pero no la importación. Ese es un cambio que Argentina podría hacer y que figura en el proyecto del nuevo Código Penal que dirigió Zaffaroni: se blanquea la situación y se permite la importación. Argentina tiene un grave problema con eso. Todavía se ven las fotos de la Gendarmería que secuestran hojas de coca y todos sabemos que esa cantidad no sirve para hacer cocaína porque es muy poca, que está destinada al coqueo. No se le reconoce a las personas del norte su uso central en la vida cotidiana.

¿Se puede establecer un orden de prioridad de políticas a implementar entre las que permiten el uso recreativo, terapéutico o sustitutivo del consumo de drogas ilegales?

Son muchas políticas distintas. Lo primero es la regulación, porque el principal problema hoy no es médico. Según cifras oficiales, hay más de 60 mil muertos en la supuesta guerra del narcotráfico en México. Digo “supuesta” porque sostengo que la guerra de drogas no es una guerra que se quiera ganar: se quiere sostener el status quo. Mujica lo dijo perfectamente: “Peor que la droga es el narcotráfico”. Hay que aplacar esa violencia que genera el tráfico ilegal, que está cobrándose muchísimas más muertes. Para la ONU, mueren 200 mil personas al año por sustancias, pero no aclara si incluye al alcohol. No vamos a saber si esas personas mueren porque la droga es de muy mala calidad o por falta de información, como pasó hace poco en la Costa con un chico que mezcló éxtasis con alcohol. La regulación de las sustancias permitiría una mejor calidad de vida y más información para esas personas. Seguramente no todo se pueda regular, nadie plantea hacerlo para el paco o la pasta base. Lo que también hay que pensar, y eso está muy claro en los conceptos de Antonio Escohotado, es el concepto de los sucedáneos: vos cambias una molécula en una droga y termina siendo legal porque no está en las convenciones. Entonces, las drogas se van degradando todo el tiempo y eso también tiene costo en vidas humanas. La regulación permitiría, al menos, fijar ciertos estándares en algunas sustancias.

En la Argentina, ¿hay políticos que aboguen por la regulación?

Esa es una cuestión increíble, porque en este país los cuadros técnicos están a favor. Por ejemplo, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está a favor de regular el cannabis. Juan Carlos Molina, antes de irse de la SEDRONAR, presentó proyectos de despenalización que nunca fueron atendidos en la Cámara de Diputados. Uno de esos proyectos planteaba las cantidades mínimas de marihuana, de cocaína, que podrían estar permitidas. Los cuadros técnicos, los que saben y se han informado, están mostrando ese camino, o el de la reducción de daños, como en el caso de Molina. El nuevo secretario de la SEDRONAR, Gabriel Lerner, que habló hace unos días en el Congreso, también está en esa línea. El problema es político, no científico. Nadie quiere avanzar porque supuestamente hay un costo político vinculado a la relación entre droga y delincuencia. Cualquier tipo de avance y regulación sería, para muchos, favorecer la delincuencia. El que consume automáticamente se transforma en un delincuente porque ha consumido una droga ilegal.

¿Qué intereses hay detrás de las políticas prohibicionistas?

El trasfondo es esta relación norte/sur, donde los países más pobres terminan pagando los platos rotos por la supuesta ola de adicción que habría en los Estados Unidos con el opio. Pero en los números finos no es un problema sanitario grande. Nunca lo fue. Es un problema creado y también lo es el narcotráfico. La hoja de coca no es nada si no hubiera solventes y una industria química que extrajera la cocaína de ahí. Y ese solvente y esa industria química no están en Bolivia ni en Perú ni en Colombia. Si los agentes internacionales están tan preocupados por ese tema, es porque si llega a funcionar la regulación de cannabis a nivel mundial, todo el sistema entra en crisis. Un primer paso es la regulación de la droga ilegal más consumida en el mundo que es el cannabis. Esa medida permitiría bajar los niveles de violencia en México, porque este país sigue siendo un gran exportador. Después, habría que pensar qué hacer con la cocaína y qué hacer con el LSD, etcétera. Tras el cannabis, que es la droga más consumida, hay que pensar en las que más daños hacen: como evitar o reeducar la demanda.

Otro de los aspectos fundamentales de la política de regulación que propone Ruchansky implica un cambio de mentalidad acerca de los efectos del uso de drogas ilegales: “El consumo es privado, yo no creo que mejore ni empeore a nadie”, afirma el periodista. “Distinto es en el caso de algunas enfermedades relacionadas con la adicción, como por ejemplo el alcoholismo o los heroinómanos. Se puede llegar a tener una enfermedad, pero no todo el mundo la padece. También tiene que ver con el contexto en que se consumen las drogas. Esto queda muy claro en el caso de Suiza: no es lo mismo ir a buscar una dosis de heroína a un centro de salud, inyectársela en ese lugar y seguir tu vida, que tratar de conseguirla en la calle e inyectártela en un baño público. Son dos percepciones muy distintas de lo que estás haciendo. La sustancia puede llegar a ser la misma, aunque tampoco lo es porque en el caso del programa Heroína por Heroína, se reemplaza la droga que se consigue en la calle por la farmacéutica. Me parece que todos los modelos políticos y también las religiones tienen esta cuestión de satanizar el uso de sustancias sin entender que se trata de algo privado”.

¿El libro ya se encuentra editado en otros países?

Entiendo que está en Uruguay y creo que va a estar en otros países latinoamericanos. Estoy muy interesado en que el libro viaje, para que en muchos lugares se pueda pensar, reclamar y ver que se pueden hacer cosas distintas.

Según explica el autor, uno de los propósitos de la investigación es brindar información concreta acerca de las drogas y sus usos. “Este libro devela algo que se quiso ocultar. El Proyecto Cocaína de la OMS existió. Pero Estados Unidos a través de sus representantes logró que nunca se publicara”. Ruchansky dedica un sub-capítulo del libro, a este estudio de la Organización Mundial de la Salud cuya recomendación más importante es que se investigue las ventajas nutritivas y terapéuticas de la hoja de coca. También aconseja rever las políticas represivas de los estados con respecto a esta droga. El informe nunca fue divulgado oficialmente debido a la presión ejercida por Washington.

Ruchansky ahora está comenzando a trabajar en un blog que reúna la documentación que se utilizó para el libro: “Me interesa que otras personas que investigan puedan tener acceso a ese material y que no exista la mediación del libro. Lo político es dar información”, sentencia.

Dic 29, 2015 | inicio

Comenzó estudiando canto lírico en el conservatorio de Morón y estuvo al borde de dejar la práctica musical pero desde hace casi tres años, realiza giras bajo su propio nombre por medio mundo, cantando cumbias digitales y folklore 2.0. “No miento, es un sentimiento” canta en uno de sus hits Mariana Yegros -hoy mundialmente conocida como La Yegros- y pareciera que esa propuesta artística de sentir tiene muchísimo asidero en países como Francia, Alemania o Bélgica, y no tanto en Argentina.

De reciente paso exitoso por México, brindó más de cincuenta conciertos en todo 2014 -muchos de ellos agotaron entradas- en lugares tan disímiles como Estados Unidos y Marruecos, por ejemplo. Bajo el padrinazgo artístico de Gaby Kerpel -conocido en el universo de la cumbia digital como King Coya-, con miles de kilómetros de gira, un disco a cuestas y otro en camino, La Yegros responde aún con incredulidad al mote de “Primera Dama de la Cumbia” que le han puesto en Europa: “Nunca calculamos nada. Lo que más quería era que saliera el primer disco para recorrer mi país y poder hacer una gira, pero nunca pensé que iba a pasar todo esto, jamás pensamos en hacer un disco que fuera a recorrer el mundo, pero se dio”.

-¿Por qué elegiste hacer una mezcla entre la cumbia o el folklore con lo digital?

-Desde mi lugar surgió desde lo que tiene que ver con mis raíces. Mi familia es de Misiones, donde mis padres escuchan chamamé hasta el día de hoy, sobre todo mi papá, que es un fanático del chamamé. También, a mi mamá le gustaba mucho la cumbia y también desde chica me crié escuchando cumbia de las época de los Wawancó. Entonces me es muy natural conectarme con esos ritmos y, por otro lado, me gusta mezclarlo con sonidos más modernos. Trabajo con King Coya que hace 30 años que viene trabajando en mezclar la electrónica con el folklore. Así que encontramos una manera muy interesante de construir esta idea, que nos nació muy de la nada. En los discos también está la participación de Daniel Martín, que compone temas para mí. Armamos un trío muy interesante en el que cada uno fue poniendo diferentes condimentos y dio por resultado esto, pero siempre desde lo natural, que es lo que siempre menciono. No fue pensar en un producto para llevar a cabo y venderlo sino en hacer la música que te nace y te sale, y luego transmitirla.

-¿Por qué el éxito que tenés en el exterior no se da de la misma forma en Argentina?

-Para mí son varios motivos. Nos damos cuenta en festivales o en lugares donde tocamos afuera que el público tiene menos ese prejuicio de “ah, estás haciendo chamamé electrónico o cumbia electrónica” y simplemente se deja llevar, deja que la música le llegue, la disfruta y tal vez en Argentina está más presente ese prejuicio del que te hablaba.

-¿A qué creés que se debe ese prejuicio?

-Creo que cuando uno habla de si mismo tal vez es más difícil de digerirlo y aceptarlo rápidamente, que cuando estás escuchando algo que no te pertenece. Nos suele suceder mucho acá, o por lo menos con la música que yo hago, que es folklore de Latinoamérica, donde mezclamos e innovamos un poco el sonido. Obviamente me encantaría que haya más difusión o que podamos tocar en lugares donde haya más público pero también hay que dejar que las cosas vayan sucediendo e ir creciendo de a poco y de una manera natural, sobre todo.

-¿Cómo reacciona el público europeo a la cumbia/folklore digital?

-¿Cómo reacciona el público europeo a la cumbia/folklore digital?

-Reacciona de una manera increíble. Sobre todo en Francia que por ahí es donde más nos conocen, también en Alemania y Bélgica. La verdad que es increíble, porque siento que la gente se deja llevar por lo que le nace y lo disfruta muchísimo. Me parece que están en un momento donde ellos necesitan conectarse más con esto, que creo está más relacionado con la alegría, con el baile. Están necesitándolo, nosotros tenemos eso innatamente y lo podemos transmitir de una manera súper fácil y es ahí donde se encuentran las necesidades, la de pasarla bien y nosotros, de transmitir nuestra música.

-¿Qué puede saberse sobre el próximo disco?

-Ya lo terminamos de grabar y va a llamarse “Magnetismo”. A principios de marzo, King Coya viajó a Los Ángeles para mezclarlo, y ahora en pocos días arrancamos la masterización. Por ahí no se basa tanto en la cumbia como el anterior, pero tenemos un chamamé y otras canciones que también tienen su originalidad. A mí por lo menos me gusta mucho más que el primero, lo hicimos sonar mucho en vivo antes de grabarlo, cosa que antes no nos pasó.

-“Magnetismo” es la continuidad de “Viene D Mi”, entonces.

-Sigue todo dentro de la misma historia que venimos haciendo con el mismo equipo de trabajo: con King Coya, con Daniel Martín -que también compuso temas para el disco y tenemos invitados esta vez también. Participa Olivier Araste, de la banda de Lindigo, de la isla de Reunión, que queda en África. Después, también invitamos a otra cantante: Sabina Sciubba, voz de Brazilian Girls, una banda electrónica con gente de diferentes países. La idea es que salga a la venta a fin de año.

-¿Cómo reacciona el público europeo a la cumbia/folklore digital?

-¿Cómo reacciona el público europeo a la cumbia/folklore digital?