Mar 23, 2016 | Entrevistas

“Es la primera vez que Estados Unidos o que la derecha regional logra recapturar un gobierno y nada menos que un país muy significativo como es la Argentina y además un gobierno que dice: vamos a volver a priorizar las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea”, expresa Leandro Morgenfeld, especialista en Relaciones Internacionales, Historia Económica, Política y Social e Integración Regional, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Morgenfeld analiza las relaciones entre ambos países para explicar las implicancias de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama a la Argentina este miércoles 23 de marzo.

¿Qué opina de que la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama coincida con el 40 aniversario del golpe cívico-militar en la Argentina?

Creo que la coincidencia de la visita de Obama con el 24 de marzo, con los cuarenta años del golpe militar que ocasionó tantas reacciones y críticas de todos los organismos de derechos humanos, provocó una necesidad por parte tanto del gobierno de Obama como el de Macri de recalcular la visita. Entonces Obama consideró mejor que el día 24 que fue el pedido de (Adolfo) Pérez Esquivel, no estar en Buenos Aires, por eso se va a ir ese día por la mañana hacia Bariloche, para no estar sobre todo en la tarde del 24 que es cuando se van a producir las marchas a Plaza de Mayo, que van a ser muy masivas. Y por otra parte el viernes pasado anunciaron la desclasificación de documentos militares y de inteligencia norteamericanos sobre la última dictadura y esto es algo que más allá de que lo pidió el gobierno de Macri en función del pedido de Estela de Carlotto en febrero, es algo por lo que vienen trabajando los organismos de derechos humanos y académicos de Estados Unidos y Argentina desde 1999. En 2002 Estados Unidos desclasificaron algunos miles de documentos pero más bien del Departamento de Estado, no de las agencias de seguridad militares y de inteligencia. Esa fue una concesión, entiendo yo del gobierno de Obama para evitar las críticas de la Argentina y para llegar en mejores condiciones, aunque es algo muy importante porque va a permitir conocer mejor la participación de Estados Unidos en el Plan Cóndor, la coordinación con las distintas dictaduras del cono sur, el entrenamiento de militares golpistas en la Escuela de las Américas y quizás aporten información para los actuales juicios a los genocidas. Así es que me parece que ese es un logro importante del movimiento argentino por los derechos humanos. Pero sin duda esta presencia de Obama el 24 de marzo en la Argentina le va a agregar un condimento más a las movilizaciones que van a ser muy importantes en el marco del 40 aniversario del golpe.

¿Cómo evalúa la visita del presidente Obama a la Argentina y cómo explicaría su paso por el país luego de visitar Cuba?

La visita a Cuba es fundamental porque tiene que ver con reposicionarse en la región y de paso atraer el voto latino en Estados Unidos que va a ser clave para las elecciones presidenciales de este año. Mostrarse como un presidente que va a tener como legado histórico una política más amistosa, más distendida con Cuba, para Obama es clave, pero los sectores más anticastristas, los que se opusieron siempre a tener cualquier política, a aflojar el embargo y critican a Obama por eso, dicen: ¿Cómo vas a ir a Cuba y legitimar a un dictador, a Raúl Castro?, por eso incluye también a la Argentina en la gira, porque dice bueno, ya no es un viaje sólo a Cuba, es una gira latinoamericana, voy a dos países y respaldar al nuevo líder de la derecha. En ese equilibrio regional entre los gobiernos bolivarianos, los gobiernos progresistas o reformistas del MERCOSUR y los gobiernos neoliberales de la Alianza del Pacífico, los últimos años se mantuvo un equilibrio y casi ningún gobierno cambió de signo político, salvo si queremos el de Chile que perdió (Sebastián) Piñera de derecha y volvió al gobierno (Michelle) Bachelet, no cambió mucho la política económica pero sí cambió el gobierno y la coalición.

¿Cuál cree que será la actitud de Barack Obama frente al presidente Mauricio Macri?

Obama va a condecorar o felicitar como ya lo hizo públicamente, a (Mauricio) Macri como un baluarte de la democracia y los derechos humanos. Hay que desnaturalizar la idea de que Estados Unidos tiene autoridad moral para decir quienes violan y quienes respetan los derechos humanos. Estados Unidos tiene el peor récord de todos los países del mundo – una potencia imperiales violar los derechos humanos en otros países, sin embargo se auto atribuye el poder manejar qué gobiernos respetan y quienes no los derechos humanos.

¿Por qué cree que lo califica de esa forma?

¿Por qué está diciendo esto de Macri alguien que nunca apoyó los juicios a los dictadores acá, nunca había recibido a los organismos de derechos humanos, nunca había citado a la ESMA? Todo lo que hizo en el último mes digamos, a partir de que venía Obama y para sobreactuar cierta preocupación por los derechos humanos, porque justo Obama va a venir el 24 de marzo, eso le generó un problema ¿Por qué lo hace? porque en la Cumbre del MERCOSUR en diciembre pasado, la primera en que Macri interviene como presidente, ataca directamente a Venezuela supuestamente por no respetar los derechos humanos, es decir, que hay presos políticos, relacionándolo con el tema de Leopoldo López, que fue juzgado por promover la guarimba en donde murieron más de cuarenta personas en Venezuela.

El tema de los derechos humanos es utilizado como un argumento para intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero por ejemplo, nadie dice nada que Obama se reúne periódicamente con sus asesores militares en la sala de situaciones – «situation room», si vieron la serie House of Cards – se reúne ahí donde hay pantallas y teléfonos encriptados y decide sobre la vida o la muerte de cientos y cientos de personas, sin ningún juzgamiento, en otros territorios, es algo que viola toda la normativa internacional, porque cualquier persona que sea presuntamente culpable, tiene derecho al debido proceso, salvo que uno estuviera en una guerra. Eso es una de las cosas más graves que dejó el gobierno de (George W.) Bush, que planteó la guerra contra el terrorismo, que no es un enemigo asequible, no es un país, no es un Estado, no es un ejército. En nombre de la guerra contra el terrorismo se puede hacer cualquier cosa, por ejemplo que los tipos digan: “tenemos información de tal persona que está en Pakistán o en cualquier país, esa persona es un terrorista”, entonces mandan un avión no tripulado que se mete en el espacio aéreo de ese país, podría ser la Argentina, podría ser cualquier sitio, tiran un cohetazo dirigido y lo matan, sin juicio previo, sin avisar, sin dar cuentas ante ningún tribunal internacional, eso es causal de guerra. Estados Unidos lo hace sin ningún juicio, hasta hace unos años se había contabilizado más de mil doscientas muertes durante su gobierno. Esto lo hace Obama porque en el período anterior no existía, porque hay un desarrollo tecnológico y misilístico de Estados Unidos que es la principal potencia. No se ve, no hay filmaciones, es algo más quirúrgico. Hay cantidad de civiles inocentes – lo que ellos llaman daños colaterales – que produjeron estos ataques, asesinatos selectivos como les llaman. Es impresionante que esa persona sea quien plantee qué gobierno viola o no viola los derechos humanos. Es un tema que me parece ideológico para discutir, importante en la región y político: ¿Por qué asumimos como natural que Estados Unidos determine quién defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos? Cualquiera te dice: en Venezuela hay un gobierno autoritario, en Cuba hay una dictadura y nosotros somos los promotores de los derechos humanos, la verdadera democracia, es nuestra democracia. Estados Unidos nunca aceptó además estar en los Tribunales Internacionales, en donde están casi todos los países del mundo, por ejemplo en La Haya (Tribunal Internacional de La Haya) porque dice: a mis ciudadanos y militares no los puede juzgar nadie salvo yo, entonces ese doble estándar son las cosas que hay que desnaturalizar.

¿Cuál cree que sea el objetivo de la gira del presidente Obama por Latinoamérica?

Hay algo que es permanente en los últimos 200 años, Estados Unidos tiene dos objetivos estratégicos en la política hacia América latina. Lo primero que hay que decir es que América latina es fundamental para Estados Unidos, algunos sectores dicen: nosotros, América Latina, somos intrascendentes para Estados Unidos porque en las relaciones comerciales somos un porotito en el comercio con Estados Unidos, entonces no hagamos lío porque Estados Unidos nos da la espalda. Esto no es así, para ser una potencia imperial, Estados Unidos tiene que ser una hegemonía sin desafíos en lo que históricamente ellos consideran su patio trasero. En 1823 cuando Estados Unidos planteó la doctrina Monroe y dijo: «America for the americans», lo que está diciendo es América para los norteamericanos, la palabra american en inglés tienen un contenido un poco complejo. Cuando decimos americano pensamos a todo el continente americano, para ellos americans son los norteamericanos. Cuando la doctrina Monroe dice: América para los americanos, hay que entenderla en un contexto en donde las potencias colonialistas de Europa estaban iniciando una reconquista de América y Estados Unidos dijo: no vamos a aceptar que ninguna potencia europea reconquiste los territorios que se independizaron y vamos a ser la garantía de que América es nuestra zona de influencia, así como otras potencias tenían otras regiones de África o de Asia.

¿Qué implica dicha doctrina?

Esa doctrina Monroe que te dice América para los americanos tiene dos implicancias importantes. La primera es que Estados Unidos en los últimos 200 años intervino para que ninguna potencia extra hemisférica la desafiara en su poder en la región. En el siglo XIX lo hizo para quitarle la influencia que tenía Gran Bretaña – hasta la segunda guerra mundial, era la principal potencia, eso lo fue desplazando Estados Unidos. En la guerra fría, tras la segunda guerra mundial hasta el ´89, ´91, el desafío fue con la Unión Soviética, por eso se pusieron tan nerviosos cuando se produce la revolución cubana y Cuba se transforma en un aliado de la Unión Soviética. Recordemos que en octubre de 1962 casi vamos a una tercera guerra mundial por los misiles soviéticos en Cuba. Ésta es nuestra zona de dominio exclusivo y no permitimos que venga la Unión Soviética.

¿Y cuál sería el desafío en los últimos años?

Está dado fundamentalmente con China, una competencia por ahora más económica que otra cosa pero China se transformó en el primero y segundo socio comercial de Argentina, de Brasil y de Chile, lo mismo que de México y de muchos países de la región. Desafía o reemplaza a Estados Unidos como socio comercial histórico que fue de la Argentina, también en cuanto a sus inversiones y préstamos. Entonces Estados Unidos está tratando de evitar esa creciente presencia china.

Lo otro que históricamente intentó evitar Estados Unidos es que América latina se junte. Desde que Simón Bolívar planteó el proyecto de la Patria Grande y el primer congreso que se hizo en Panamá en 1826, Estados Unidos intervino en la región para fomentar lo que se llama la “balcanización latinoamericana”, aquello de «divide y reinarás»: hablo con 34 países pequeños, tengo una capacidad de imponer porque hay un diferencial económico, político, militar y de recursos, imponer mis políticas, si tengo que discutir con todos juntos (la UNASUR, la CELAC, etc.) estoy en problemas. Entonces, Estados Unidos siempre tiene -pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar las tácticas- esos dos elementos estratégicos en su vínculo con América latina.

Como vimos desde el inicio del siglo XXI, avanzó China reemplazando a Estados Unidos en cuanto socio comercial. Por ejemplo China es el segundo socio comercial de la Argentina y Estados Unidos recién el cuarto y así con distintos países como mencioné antes y al mismo tiempo avanzó una cooperación y coordinación política e integración regional alternativa: la UNASUR, la CELAC, el ALBA. Si Estados Unidos sigue pretendiendo ser una potencia hegemónica a nivel mundial -cosa que está en discusión porque muchos hablan de que vamos a hacer un sistema multilateral, o que está siendo desafiada esa hegemonía de Estados Unidos- tiene que sostener su dominio en América latina y por lo tanto es clave lo que pase con América del Sur.

¿Qué problemas le impiden o impedían a Estados Unidos sostener dicho dominio?

Casi todos los países de la región y casi del mundo cuestionaban por ejemplo el bloqueo contra Cuba, cuestionaban las políticas agresivas que además habían fracasado. Desde hace más de cincuenta años, Estados Unidos invadió, mandó plagas, intentó con todo tipo de atentados en los años ´60 matar a Fidel Castro, planteó que sigue existiendo un bloqueo económico, comercial y financiero con Cuba y no logra derrotar a la revolución, más allá de todos los problemas que tenga Cuba.

Entonces, lo que tuvo que hacer Obama es decir: bueno, para solucionar esto vamos a apostar a que se replantee el capitalismo en Cuba, a que se derrote a la revolución, a que se produzca un levantamiento pero con otras estrategias. Entonces en diciembre de 2014 que fue un año y medio de negociación, anunció el fracaso de esa política y que había que ir a una política de distensión con Cuba y ahí empezaron las negociaciones, y el 20 de julio del año pasado, la normalización de las relaciones diplomáticas. Todavía falta levantar el bloqueo, Guantánamo, etcétera y ese proceso va a tiene un punto importante esta semana que es la primera visita en 88 años de un presidente norteamericano a Cuba.

Pero no hay que engañarse, el objetivo estratégico como dijo Clinton y Obama es forzar un cambio en Cuba, sólo que lo están haciendo con otras herramientas, con otras tácticas, fracasó la política agresiva, lo vamos a hacer impulsando la sociedad de capitales norteamericanos, impulsando una lucha ideológica y política, tratando de financiar y fomentar una oposición al sistema político pero es un cambio importante porque ellos dijeron históricamente: no vamos a negociar con la dictadura de los Castro y está Raúl Castro en el gobierno y está Obama, es un triunfo del pueblo cubano y de todo América latina que hayan tenido que reconocer ese fracaso y cambiar de estrategia, eso no quiere decir que Estados Unidos tenga la misma estrategia y al mismo tiempo que hace eso, sanciona a Venezuela.

¿Cómo se dió dicha sanción?

El 9 de marzo de 2015, Obama firmó un decreto que dijo que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es ridículo por muchas razones: primero porque el diferencial militar y además porque históricamente Venezuela no invadió ningún país, no mató a nadie de otro país, no fue a la guerra con ningún país desde que está el chavismo, no hay ningún antecedente histórico y, en cambio, sí hay infinitos antecedentes históricos de injerencismo, apoyo a golpes, todo esto ya en documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, que prueban toda la participación de Estados Unidos en los años 50, 60, 70, y 80, durante la guerra fría. Innumerables injerencias en los asuntos internos, ni hablar a principios del siglo XX, directamente con el desembarco de tropas.

El gobierno de Estados Unidos está apuntando a tratar de provocar una caída del gobierno de (Nicolás) Maduro, y el triunfo de Macri impulsa este avance de la derecha. Impulsó el avance de las elecciones de la oposición en Venezuela, impulsó la derrota electoral que tuvo Evo Morales en su intento de reformar la constitución en Bolivia, impulsa la estrategia destituyente contra Dilma Rousseff en Brasil y efectivamente Macri es un punto clave en esa estratégica.

¿Qué agenda de trabajo cree que Estados Unidos va a impulsar en Argentina puntualmente?

Una es la radicación de inversiones, hay más de 600 empresas norteamericanas con inversiones en el país que están nucleadas en la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (AMCHAM) y es la que está en estos días más activa, alegrándose de la visita de Obama y sus empresas. Chevrón depende de los acuerdos que haga, los hizo con el gobierno anterior a través de YPF en Vaca Muerta y los va a hacer con este gobierno. Por supuesto el presidente de un país y más de una potencia van a alentar la radicación de inversiones, los contratos del Estado para que compremos aviones, barcos o municiones provenientes de Estados Unidos, los acuerdos comerciales.

Estados Unidos se quejaba mucho del supuesto proteccionismo del gobierno anterior pero es uno de los pocos países que tiene un fuerte superávit comercial con la Argentina. Estados Unidos tiene déficit comercial con casi todos los países, con Argentina tiene un superávit de cinco mil millones de dólares por año, sin embargo nos acusa a nosotros de proteccionismo. Hace 15 años que la Argentina viene litigando contra Estados Unidos por un brote de aftosa que hubo en 2000 y dijeron que no comprarían más carne a la Argentina, terminó todo eso y siguen usando esa excusa para no comprarnos carne, para proteger sus propios productores. El gobierno anterior hizo una demanda contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), esa demanda prosperó y finalmente el año pasado tuvieron que reabrir la compra de carne argentina pero siguen poniendo temas técnicos muy complicados para evitar seguir comprándonos carne.

Entonces una es el comercio, otra son las inversiones, otra que Argentina eventualmente se incorpore en el acuerdo transpacífico que está impulsando Estados Unidos y otra que es muy grave, que todavía no hablamos, que vuelvan a participar las fuerzas armadas, la DEA, el FBI, el Pentágono en los asuntos internos de la Argentina como hacen en buena parte del continente. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos hace inteligencia, espía, tiende lazos con las fuerzas armadas de todos los países de la región y esa es la forma en cómo se constituye en un poder imperial, tiene más de 70 bases militares en América latina y el Caribe, muchas de ellas creadas durante el gobierno de Obama, son bases de nuevo tipo. Nosotros en Argentina tuvimos una en la gestión anterior, fue una base en el Chaco, durante la gestión de (Jorge) Capitanich crearon una base militar cerca de la triple frontera que era supuestamente una base humanitaria ¿Quién la conducía? la cuarta flota del Comando Sur de Estados Unidos, se armó tal revuelo que la tuvieron que desmantelar y se trasladó a Chile y se abrió una base militar de estas de nuevo tipo en Chile.

La ley antiterrorista que también aprobó el gobierno anterior por pedido de Estados Unidos a fines de 2011, después de la reelección de Cristina (Kirchner), se aprobó en el momento en que la Argentina intentaba recomponer las relaciones con Estados Unidos. Con la excusa del terrorismo y el narcotráfico Estados Unidos penetra, eso no quiere decir que no sea un problema el narcotráfico, pero ¿Cuál es la política que impulsa Estados Unidos en los años 70 en la presidencia de (Richard) Nixon? La guerra a las drogas, que está haciendo un desastre en México y en todo Centroamérica y en Colombia y que está criticada por cantidad de especialistas y sin embargo Estados Unidos de nuevo tiene el doble estándar ¿A dónde va toda la cocaína que exporta América latina? una parte va a Europa y el gruesísimo va a Estados Unidos, ellos tienen los sistemas más avanzados de defensa, que no tenemos en América latina y sin embargo la droga sigue entrando. Un problema es dónde se produce y otro problema es a dónde va, entonces de nuevo Estados Unidos es el paladín del que combate el narcotráfico siendo un país donde entra no donde sólo se consume, sino donde tiene que entrar esa droga. Hay una doble vara. La ministra Patricia Bullrich hace dos semanas se fue de gira a Washington, se reunió con jefes de la DEA, del FBI de la Seguridad Nacional de Estados Unidos y públicamente vienen diciendo lo mismo que el embajador (Martín) Lousteau que hay que volver a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, así es que hay que prestar mucha atención porque es un tema para preocuparse la vuelta de la DEA, que tenía oficinas en las tres fuerzas armadas argentinas.

Retomando el tema de los organismos regionales de integración como CELAC, ALBA y UNASUR ¿Cómo ve el futuro de los mismos con este acercamiento de Estados Unidos a la Argentina?

Creo que es muy importante haber desarrollado herramientas, algunas son de integración como el proyecto del ALBA, impulsado por Cuba y Venezuela. y después se sumaron varios otros países. Argentina formalmente nunca participó aunque sí a través de ciertos movimientos sociales y otros proyectos de cooperación y coordinación política como la UNASUR o como la CELAC. Me parece clave que haya instancias o herramientas que permitan resolver los problemas de la región sin la dirección de Estados Unidos que claramente tiene una historia distinta, intereses distintos y diferencias sustanciales con los países de América latina.

Ahora bien, es cierto que en los últimos años el proceso de creación de estas herramientas se vio relentizado o frenado por causas económicas como la crisis del precio de los commodities. Se da un proceso de estancamiento, de recesión económica, sumado a eso la caída del precio del petróleo además de los alimentos, generó problemas económicos muy fuertes en Ecuador, y todo eso frenó un poco el proceso de integración. La desaparición de Chávez que era uno de los impulsores hace tres años en marzo de 2013 también tuvo un impacto negativo en esos procesos de integración. Sin duda apuesta Estados Unidos, al tratar de que frenen esos acuerdos aunque en algunos casos no lo dice abiertamente, pero apunta a la creación de otras instancias de coordinación política que contrarresten a estas que mencionamos antes.

Por ejemplo en 2011 alentó a los gobiernos más afines a que formaran la Alianza del Pacífico que son México, Colombia, Perú y Chile. Esta alianza tiene su propio establecimiento con una clara impronta neoliberal, es una suerte de contrapeso que impulsaron los aliados de Estados Unidos a lo que era el bloque del ALBA. De hecho, Macri está planteando la necesidad de que la Argentina se incorpore o se aproxime a la Alianza del Pacífico, por supuesto Estados Unidos va a tratar de reposicionar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), discutamos en la OEA que estamos todos va a decir Estados Unidos y que las otras se enfríen o se caigan; de la CELAC por supuesto que así no habla, con la UNASUR, está más institucionalizada, tiene esa política ambigua.

Y con respecto a los tratados bilaterales de libre comercio, ¿Cuál cree que sea el mayor peligro que la firma de un TLC con la Argentina conlleva para la región?

Si la Argentina se cortara sola y firmara el tratado de libre comercio, sería como una herida mortal para el propio MERCOSUR, entonces sin decirlo directamente Estados Unidos está apostando a tratar de meter cuña. Cuando discutía el proyecto del ALCA, ¿Qué hacía? aprovechaba las asimetrías que hay en el MERCOSUR y le ofrecía a Uruguay o a Paraguay que firmaran un TLC bilateral sin los demás países, incluso el gobierno de Tabaré (Vázquez) que era el gobierno del Frente Amplio estuvo a punto de firmar un TLC con lo cual se hubiera partido el MERCOSUR. A eso apuesta Estados Unidos y Europa porque les conviene negociar con uno y no con todos, por suerte el MERCOSUR en esa época dijo: la negociación del ALCA va a ser cuatro más uno o acordamos todos o no acuerda ninguno. Esas formas de negociación son claves porque están dándote volumen y la posibilidad de tener una relación de fuerzas más equilibrada. Cuando hay un gobierno que te dice: «Tenemos que volver al mundo, no malquistarnos, tener una política exterior desideologizada, lo único que tenemos que hacer es arreglar con los organismos financieros internacionales, arreglar con los fondos buitre, pagar lo que nos dicen, atraer inversión extranjera y firmar acuerdos de libre comercio porque es la manera de volver a crecer», bueno eso es claramente una política exterior en función de otro modelo económico y eso sin duda apunta contra los esquemas de integración regional. Eso lo veo con muchísima preocupación, no sólo por lo que está pasando en argentina sino por lo que está pasando en todo el mundo.

Obama viene en parte a eso, viene a restablecer la posición de Estados Unidos y tratar de darle todo el empuje que pueda a Macri -que no tiene características de líder regional pero está siendo impulsado por la gran prensa de todo el continente y por Estados Unidos- a que se transforme en un líder sobre todo con la crisis de Brasil para traccionar a toda la región en otro sentido.

¿Cree que con este acercamiento de Estados Unidos a la región se intente reactivar el ALCA?

La canciller (Susana) Malcorra dijo hace pocos meses: «El ALCA no es una mala palabra para la Argentina», ni Estados Unidos volvió a mencionar el ALCA y Malcorra dijo esto, queremos hacer acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, queremos hacer el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), el Acuerdo Transpacífico con Estados Unidos. Hace dos días tuvo que reconocer Malcorra que si bien no se puede firmar un acuerdo de libre comercio porque hay que discutirlo con el resto de los países del MERCOSUR, estaban en diálogo. Mencionó la posibilidad de que Argentina se incorpore al TPP, es el acuerdo que impulsa y que firmó Estados Unidos hace pocas semanas con otros once países y que tiene características similares a las que tuvo el ALCA en su momento. Entonces, por todo esto es que viene a ratificar Obama, viene a impulsar el tratado de libre comercio como el TPP, viene a tratar de convertir a Macri en un líder regional.

¿Qué opinas de la reciente decisión que la cámara de diputados argentina tomó de pagar a los fondos buitre y volver a endeudarse?

Parece que va en la misma línea, ellos hablan de la negociación con los fondos buitre, yo lo titularía la capitulación con los fondos buitre porque son fondos que hay que recordar, no son ahorristas que compraron bonos de la Argentina y vino la crisis del 2001, esos bonos se defaultearon y están reclamando aquello que les correspondería, no, los fondos buitre son fondos que compraron deuda que ya estaba en default, o sea la pagaron a precio de ganga, no al precio nominal y están haciendo negocios espectaculares con más del mil por ciento, además Argentina le paga a los abogados, paga los intereses de todo este periodo, o sea endeuda al país, se calcula en doce mil millones de dólares, esto es lo que se votó en la cámara de diputados, hay que ver qué pasa en el senado. Dinero que no va a entrar a la Argentina y que además deja la posibilidad de que aquel otro 93 por ciento que aceptó los canjes del 2005, del 2010, más allá que la cláusula RUFO está vencida desde el 2014, puedan litigar contra Argentina o que haya jueces de Europa o de otros países que digan: bueno, momentito, había una cosa de igual trato y le estás dando mejor trato a estos bonistas y encima no son los bonistas originales sino que son los que compraron los bonos después, que están repudiados en todo el mundo, que la ONU el año pasado a instancias de la Argentina acaba de aprobar una resolución histórica contra este tipo de accionar que pone en riesgo todos los procesos de reestructuración de deuda.

Me parece que es un desastre con el antecedente que significa para futuras reestructuraciones y por lo que va a significar para la Argentina, de nuevo tratar de sortear los déficits actuales. Entre tanto el país para adelante, con la idea de que eso es lo que nos va a permitir hacer tomar más deuda. Si se van a emitir bonos para pagarle a los buitres, porque esto va a generar confianza en el país para atraer inversiones extranjeras y para otorgar más crédito, dos cosas que desde el punto de vista neoliberal son positivas, para la Argentina y desde mi punto de vista son negativas porque profundizan el proceso de dependencia económica en el cual ya tenemos una larguísima historia

Y a eso le llaman “abrirse al mundo”…

Argentina nunca estuvo cerrada al mundo y ese es otro tema, volver al mundo de ellos que ni siquiera son algunos países, son seguir la política de determinados países, el mundo no son los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el mundo no es América Latina, el mundo no es Asia, sino que el mundo es seguir las políticas económicas que dice Estados Unidos y sus aliados y seguir las políticas que plantean los organismos financieros, eso es estar abierto al mundo.

Mar 15, 2016 | Entrevistas

“Si estás por subirte a un avión y un grupo de ingenieros aeronáuticos te dice: ´No te subas porque este avión no vuela’; mientras que un grupo de políticos te dice: ‘Este vuela, este es mejor’, ¿a quién le creés?”. El dilema lo propone Joaquín Sorianello, el programador cuya casa fue allanada por la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana en julio de 2015, luego de haber reportado un error en el sistema de voto electrónico que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas elecciones. Ahora, el gobierno impulsa la implementación de dicho sistema a nivel nacional. En el discurso de apertura del 134° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri aseguró que hay consenso entre todos los partidos políticos acerca de la reforma política y dejó claro que “terminar con la boleta papel” es uno de los ítems innegociables.

El consenso técnico alrededor del voto electrónico, sin embargo, no existe en Argentina. Y a nivel internacional, tampoco: en la actualidad sólo lo utilizan cinco países (Brasil, Venezuela, India, Filipinas y Bélgica) y otros, como Holanda, lo abandonaron por comprobarse vulnerabilidades que atentaban contra el carácter secreto de las votaciones. El caso alemán es paradigmático: el sistema electrónico fue declarado “inconstitucional” en 2009 por un fallo de la Corte Constitucional de ese país que alegó la escasez de control ciudadano sobre el proceso de sufragio.

Sorianello creció en los años ’90, rodeado de docentes y cerca de computadoras que al principio no estaban en su casa sino en la biblioteca y en la escuela donde trabajaba su mamá. A los 7 años “jugaba a las asambleas porque era lo que veía”. Y a los 18 fue autoridad de mesa. Recuerda que tomó su rol con mucha seriedad e “iba a denunciar cualquier cosa oscura” que ocurriera. Cuando encontró un error en el sistema de voto electrónico, no dudó en informar a la empresa Magic Software Argentina S.A. (MSA), proveedora del servicio. Dos días antes de las elecciones, la Policía Metropolitana allanó su casa y se llevó computadoras y dispositivos de almacenamiento que –ocho meses después– continúan en depósito judicial. Hoy, su deseo es que se dé un debate amplio acerca del sistema electoral y que los técnicos informáticos tengan más espacios para explicarle a la sociedad por qué el voto electrónico es una mala idea.

¿Por qué empezaste a investigar sobre el voto electrónico?

Todo empezó cuando me enteré por las noticias que se iba a implementar el sistema de boleta única electrónica. Vendían al sistema como “rápido y fácil”, pero no hablaban de la transparencia ni de la seguridad. Lo que me sorprendió en ese momento fue el contexto en que se tomó la decisión, querer implementar un sistema de voto electrónico a las apuradas es súper sospechoso. Cuatro o cinco semanas antes de las elecciones se filtró por Internet el código fuente que hace funcionar a las máquinas de MSA. Un montón de gente lo empezó a leer y a encontrar bugs [errores de programación]. También se filtraron los manuales de capacitación para los técnicos, esa persona mágica en la que hay que confiar para que la máquina funcione en la escuela. Y ahí encontramos cosas como que las passwords (contraseñas) de los técnicos para ingresar a ciertas partes críticas eran direcciones de e-mail. Los nombres y los DNI de los técnicos están publicados en el Boletín Oficial, con un poco de paciencia podés conseguir sus direcciones. Pero estas cosas se reportaban y no pasaba nada. Había montones de problemáticas sobre los que se discutía solamente en Twitter. Yo iba superando mi nivel de sorpresa. Me acuerdo de haber escrito: “Che, esto está roto, no podemos garantizar el secreto del voto”. Y nos ninguneaban, nos bloqueaban en todas las redes sociales.

¿Qué fue exactamente lo que encontraste?

Cuando se filtraron las direcciones de los certificados SSL -los que se iban a usar para transmitir la información desde las escuelas al centro de cómputos- dije: “Esto tiene que tener un password para que esté protegido”. Pero no, ¡no tenía! Nunca me había encontrado en un momento así en mi vida: “¿Y ahora qué hago con esto?”. Si no lo arreglaban, no se iban a poder hacer las votaciones. Sabía que no darían marcha atrás con el voto electrónico y lo único que podía hacer era reportar a la empresa, avisarles, para que las cosas no salieran tan mal. Le avisé a un contacto amigo que trabajaba ahí y al principio me decía que seguro era una boludez hasta que vio bien de qué se trataba. En ese momento sentí mucho miedo, no por la empresa ni por la justicia, pero por ahí alguien quería hacer algún chanchullo y lo cagué. Yo pensaba: “Van a venir y me van a matar”.

¿Cuándo ocurrió el allanamiento?

Dos días antes de las elecciones. Yo no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, me llamaron por teléfono: “Che, tenés que venir a abrir la puerta de tu casa”. Llamé a la Policía para confirmar y sí, la Metropolitana tenía una orden de allanamiento. Le avisé a mi novia, que por suerte no estaba en casa en ese momento porque se hubiese pegado el susto de su vida, y ella fue con un abogado. Lo hicieron a la noche porque en el expediente se veía claro que no querían afectar las elecciones. Y desde ese día, todo un periplo judicial para tratar de entender qué pasaba con la causa que en un primer momento no nos dejaban ver.

¿Qué se llevaron de tu casa?

Una computadora, montones de microcomputadoras que yo usaba para el laburo que tenía en ese momento, Kindles, memorias, discos duros que tenía de back-ups históricos. Un montón de cosas. ¿Qué hay ahí? Nada que a ellos les sirva.

¿De qué se te acusa?

La causa es por daño informático, por alterar su sistema. Eso lo deberá probar la justicia pero yo no hice nada que afectase a la empresa. Hasta tuve el altruismo de avisar. Una información que en malas manos podría haber sido desastroso, y yo se los avisé. En ese momento nadie de la empresa intentó hablar conmigo. En la causa, no se presentaron a ninguna audiencia; tampoco presentaron ningún escrito. La sensación que tengo es que lo hicieron para asustar. Había gente trabajando en otras vulnerabilidades que se encontraron, y esas personas de repente se asustaron y desaparecieron. Todos se escondieron porque tenían miedo, nadie quiere que lo allanen.

¿En qué estado está la causa?

La causa no avanza. La vienen pateando. Y mis cosas siguen en depósito judicial. Hace meses que dicen que no tienen DVDs para hacer las copias. Nunca recuperé nada.

¿Tenés esperanza de recuperarlas?

No, la verdad que ya no. Ya está, está perdido. La computadora que se llevaron, por ejemplo, no podría usarla porque no sé si la alteraron o si me van a estar espiando. Antes de que pase esto yo me reía de alguna gente de la comunidad de la seguridad informática y decía: “Son re paranoicos”. Después de haberme interiorizado mucho más, entiendo porqué son paranoicos. Porque el sistema tecnológico sobre el que vivimos e interactuamos todo el tiempo está atado con alambres y hay una ilusión de que no lo está. Y bueno, si vamos a hacer marketing diciendo que no está atado con alambres y en realidad sí lo está, nos vamos a chocar.

¿Es más fácil hacer fraude en un sistema electrónico que en un sistema tradicional?

Es mucho más barato. Una vez que encontraste una vulnerabilidad, explotarla en una máquina o en 400 es lo mismo. Pero es imposible saber si hubo fraude o no. Es totalmente incomprobable.

¿Por qué no se puede saber si hubo fraude?

Para ver qué hacen los sistemas, los informáticos escribimos lo que llamamos logs, que son archivos que dicen todo lo que hace un sistema, después vos vas y lo mirás. La máquina de voto electrónico no puede tener logs porque podría filtrar información que permitiría identificar qué votó cada persona. Si la máquina no puede registrar nada, no podés ver qué pasó en esa máquina. Tenés que confiar. Confiar, confiar, confiar. Nunca antes nadie me pidió que confíe tanto en empresas, empleados, técnicos, trabajadores temporales. Es muy riesgoso delegar en una máquina cosas que tenemos que hacer los ciudadanos. No deberíamos poner ningún artefacto en el que tengamos que confiar en el medio de nosotros y lo que votamos. Pero hay todo un tema ahora con respecto a la modernización del Estado, que es como muy cool. Están tan convencidos de que quieren eso que razonar con un fanático es imposible. Las empresas que hacen voto electrónico lo vendieron muy bien, o por ahí son los mismos. MSA es una sociedad anónima. ¿Vamos a dejar nuestro sistema electoral en manos de una sociedad anónima? Es muy raro, a mí no me gusta para nada lo que está pasando.

Desde la empresa MSA y desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se repitió que la máquina era una impresora y no una computadora. Incluso se llegó a decir que se trataba de una caja boba. ¿Esto es así?

La máquina Vot.Ar de MSA tiene dos computadoras. Una computadora que es la que alimenta la pantalla, con la que la gente interactúa, tiene memoria y capacidad de almacenamiento, y no chequea si el CD que corre es el que la junta electoral realmente aprobó. Lo más fuerte de todo es que los errores que se encontraron fueron problemas de principiantes, cosas básicas. Y hay una segunda computadora de la que MSA nunca habló que es la que se encarga de manejar la impresión de la boleta y el lector de chips RFID, que es donde se guarda la información. Esa computadora no la auditó nadie, no se sabe qué software tiene, por ahí la hizo un fabricante chino y tiene un software que graba todo lo que se votó en esa mesa, no sabemos; de algunas incluso salía un cable que no sabemos para qué estaba. Pero no se habló de eso. Le cambiaron el nombre e hicieron una campaña publicitaria muy fuerte diciendo que no era voto electrónico. Para uno, que se dedica a desarrollar sistemas, es ridículo. La “Boleta Única Electrónica” es un sistema de voto electrónico como cualquier otro. Incluso la patente de invención que tiene MSA dice que es un sistema de voto electrónico.

Antes mencionaste que se encontraron otras vulnerabilidades, ¿cuáles son?

Una es el multi-voto. En el chip de una sola boleta podías escribir muchos votos para un mismo candidato, y la máquina que los contaba no verificaba si había más de un voto, simplemente los contaba. Esa vulnerabilidad fue explotada; en muchas mesas de la primera vuelta hubo más votos que votantes. Y hoy en día, con un smartphone podés leer los chips de las boletas. La tecnología se conoce como NFC (Near Field Communication, o Comunicación de Campo Cercano), es una tecnología que se utiliza para un montón de cosas. Un pibe desarrolló una aplicación que decía que es “el nuevo compra-votos”. Se acercaba el teléfono a la boleta y la pantalla se ponía roja o verde según lo que había votado; si la persona votó al candidato que se había marcado, le pagan. Y se puede hacer eso mismo pero que además ese teléfono publique en internet qué voto es, entonces vas teniendo boca de urna en tiempo real y podés saber si necesitás comprar más votos o no.

Después aparecen cosas terribles como el voto no leído por motivos técnicos, que es una categoría nueva. ¿Qué pasa con esos votos? ¿Valen? ¿No valen? Eso pasó, hubo un montón de votos no leídos por motivos técnicos. No existen. Tu voto no vale porque la solución tecnológica de turno decidió no funcionar. Pusieron en riesgo la seguridad del sistema electoral por implementar un sistema de voto electrónico y de eso se habla muy poco. Se habla muy poco de que el día de las elecciones, 400 y pico de urnas electrónicas no se pudieron escrutar y las tuvieron que llevar en taxi de las escuelas al centro de cómputos. De eso no dijeron nada.

¿Y qué pasó con las auditorías?

Para hacer una auditoría a un software podés tardar semanas en mirar todo el código para ver que no haya vulnerabilidades. Y, aún así, no tenés certezas de que las encontraste todas. Acá la UBA hizo una auditoría en dos días que salió 1 millón y medio de pesos. La hizo [Claudio Enrique] Righetti, un tipo ligado a Fibertel. Y es una vergüenza. Les mostraban el código fuente en una pantalla, lo iban pasando. En Ekoparty -la conferencia de seguridad informática que se realiza cada año en la Ciudad de Buenos Aires-, discutíamos acerca de que las universidades no son las más capacitadas para hablar de seguridad informática porque todavía no lo entienden como una disciplina. Ninguna empresa que se dedica seriamente a la seguridad informática auditó el sistema Vot.Ar. ¿Por qué? Porque no le convenía a la empresa MSA. Y la licitación también fue muy rápida, fue hecha a medida de lo que tenía MSA para proveer.

Este año se cumplen 100 años del inicio de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, la primera en el país elegida bajo la Ley Sáenz Peña que estableció que el voto debe ser universal, secreto y obligatorio. ¿El sistema de voto electrónico respeta estas características de nuestro sistema democrático?

La Ley Sáenz Peña en ningún lado dice que el voto tiene que ser fácil y rápido. Y con este método no hay forma de garantizar el secreto del voto. En la cadena de producción de una máquina de voto electrónico y del software que ejecuta hay muchos eslabones, desde los fabricantes de los chips y de los componentes que tiene la máquina hasta la gente que provee las herramientas que usan los desarrolladores para escribir el código. El argumento de Alemania para declararlo inconstitucional es que deja en muy pocas manos la capacidad de auditar las elecciones. “Muy pocas manos” es élite técnica. Y, en el fondo, somos una élite que puede hacer desastres. Yo no quiero eso, no quiero tener la responsabilidad de que colegas míos rompan la democracia. Ninguna persona por no saber informática tiene que dejar de auditar un proceso electoral. Privatizar el voto no es una buena idea, no lo es en absoluto. Perdemos el control los ciudadanos. Tenemos que creer que una sociedad anónima va a hacer las cosas bien, que sus empleados no van a ser comprados por políticos.

¿Cuáles son los riesgos del voto electrónico?

- Es imposible de auditar al 100%. No se puede dar garantía de que es seguro, de que no es vulnerable. Nadie que sea sensato y sincero te va a decir que el sistema de voto puede estar auditado.

- Es imposible garantizar el secreto del voto. Tendrías que ir a la fábrica de chips chinos y ver qué pasa ahí. Y eso tengo la certeza de que MSA no lo hizo.

- La facilidad de destrucción de las boletas. Podrías “quemarlas sin quemarlas”. Con un impulso electromagnético se pueden destruir todos los chips.

- Una vez que se encuentra una vulnerabilidad, explotarla es muy barato. Y el punto es que uno no tiene que pensar que una persona desde su casa va a usar una vulnerabilidad para romper las elecciones. Puede haber políticos que busquen eso.

- La gente deja de prestar atención. Cuando tenés un sistema que te asiste, uno presta menos atención cuando en realidad tendría que prestar mucha más. La capacidad de fiscalización se ve reducida porque las personas procedemos a cierta velocidad pero los sistemas informáticos van mucho más rápido. Nuestros ojos no alcanzan para ver todo.

- La gente tiene que confiar en una máquina. Si no confiás, no sabés si la máquina va a actuar bien o mal, no sabés si tu voto va a ser confiable.

- Y después hay problemas interesantes: supongamos que MSA las próximas diez elecciones no hace nada, todo funciona realmente bien, y en la número once decide que va a hacer fraude. ¿La gente va a desconfiar? No.

- Hay gobiernos que tienen equipos para hacer ciberataques. Estados Unidos y China los tienen. Supongamos que a China le serviría que gane tal o cual candidato en Argentina, ¿pensás que no van a intentar hackear un sistema de voto electrónico? Sí, lo van a hacer porque es barato.

¿Por qué creés que no se habla abiertamente de los riesgos del voto electrónico?

Porque no les conviene. Es un negoción para las empresas que lo proveen. Y a los medios también les sirve porque las elecciones se resuelven en pocas horas, en un prime time cortito. Generan la ilusión de que hay que modernizar el Estado. Pero, más que modernizar el Estado, lo que sucede es que los ciudadanos pierden control sobre el pilar de toda la sociedad. Es muy difícil darle visibilidad, el poder de los medios es muy grande. Los que tenemos argumentos y estamos en contra del voto electrónico no tenemos lugar. Somos varios, ojalá seamos más. Fundación Vía Libre hace un laburo tremendo. Ojalá más organismos de derechos humanos se den cuenta de que es una amenaza real, yo lo puedo ver porque es mi terreno pero esto es una amenaza real. El voto electrónico no es una cuestión partidaria, los ciudadanos tendríamos que darnos cuenta de que no sirve. Una de mis principales ambiciones en este momento es que se dé un debate amplio por el voto electrónico. Ojalá tengamos un sistema electoral que sea transparente, que garantice el secreto. Hace un tiempo vi No, una película que habla del laburo de los publicistas que hicieron una campaña para que Pinochet no siga. Pensé mucho en esa película. Le dieron la oportunidad al pueblo de votar algo importante en un referéndum. Sería interesante que se diera un debate con el tema del voto electrónico. Tenemos la capacidad técnica y las personas técnicas indicadas para poder explicarle a la sociedad argentina por qué el voto electrónico es una mala idea, pero necesitamos los espacios. Están vendiendo la partecita de la historia que ellos quieren, no la foto completa. Ojalá podamos dar un debate y tengamos recursos para hacerlo. Pero a los organismos oficiales no les interesa y a muchas ONGs parece que el voto electrónico les gusta y les conviene. El panorama es terrible, hay una desinformación para con la sociedad y los ciudadanos que es grotesca.

¿Cuál es, para vos, la mejora que debe hacerse en el sistema electoral de nuestro país?

La boleta única de papel es, hasta ahora, el mejor sistema de voto que conocemos. Pero la base de encontrar buenas soluciones a los problemas que tenemos como humanidad es hacerse preguntas. No caer en confiar, en creer. El fraude se evita con la gente, que se involucre, que decida gastar uno, dos, tres, cuatro días de su vida cada cuatro años en ser fiscal o autoridad de mesa y hacer un trabajo serio. Hay que incentivar eso, la democracia es una construcción colectiva, pero las construcciones colectivas hoy en día están devaluadas. Algo muy interesante que dice Beatriz Busaniche (presidenta de Fundación Vía Libre) es que las cosas que se intentan resolver con el voto electrónico son problemas políticos. Los problemas políticos se resuelven haciendo política, no con electrónica y computadoras. El esfuerzo lo tenemos que poner en otro lado: en que el sistema educativo sea mucho más eficiente y que los ciudadanos puedan ver la importancia que tiene involucrarse en auditar un escrutinio. El gobierno nacional no tiene poder el día de las elecciones, el poder está en los ciudadanos; y eso, cuando uno lo piensa, es muy fuerte. Con un sistema de voto electrónico, el presidente de mesa tendrá que rezarle a alguien para que la elección sea transparente.

¿Por qué es mejor la boleta única de papel?

No hay robo de boletas. Es una boleta donde la gente hace una cruz. Sólo hay que elegir un buen lápiz; creo que en Inglaterra tienen una normativa muy fuerte sobre cómo elegir un buen lápiz para que, si se mojan las boletas, no se borre. Cualquier persona que sepa leer, escribir y contar puede auditar. ¿Qué más necesitamos que eso? Nada. Evidentemente para algunos hace falta que sea fácil, rápido y electrónico.

¿La boleta única de papel es más ecológica que la electrónica?

Sí, el papel se recicla. Las boletas que usan estas máquinas de Vot.Ar no se pueden reciclar tan fácil porque es papel térmico, y tienen un chip que tampoco es reciclable. Además, para evitar inconvenientes en caso de que se corte la luz, las máquinas tienen unas baterías que se arruinan en menos de cuatro años; entonces para la próxima elección no sirven, hay que tirar todas esas baterías. Pero es rápido, simple, bonito.

¿Cómo cambió tu vida a partir de lo sucedido?

En el momento para mí fue un impacto terrible, mucho miedo, mucha paranoia. Llegaba a mi casa y daba tres vueltas a la manzana antes de entrar porque tenía miedo de que alguien me lastime. Perdí mucha ingenuidad, me di cuenta cómo se manejan en la política y cómo se maneja la justicia en la Argentina. Entendí el riesgo real que tiene denunciar cosas que tocan intereses de gente muy poderosa. La justicia no quiere defender a los ciudadanos. No hay ninguna causa abierta por mala praxis de la empresa MSA. Nadie está preocupado por eso. Y eso es, probablemente, un precedente lamentable.

Feb 24, 2016 | Entrevistas

Internet no es una nube, tiene materialidad: miles de kilómetros de fibra óptica, tubos, cables que se conectan por tierra o en el fondo del mar, centros de datos, routers, computadoras. Una inmensa estructura física en la que intervienen ingenieros, operarios, marineros; un espacio de conflicto, de relaciones de poder y de lucha de intereses que involucran a empresas, a gobiernos y a nosotros, los ciudadanos.

Internet es el nuevo espacio público virtual en el que interactúa el 43 por ciento de la población mundial. Y es también una nueva forma de desigualdad: en los países desarrollados la penetración es del 83 por ciento; en los países en desarrollo, 35 por ciento; en Argentina, el 65 por ciento de los habitantes usa Internet, y el 78 por ciento de esos argentinos conectados se agrupa en el 30 por ciento del territorio: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

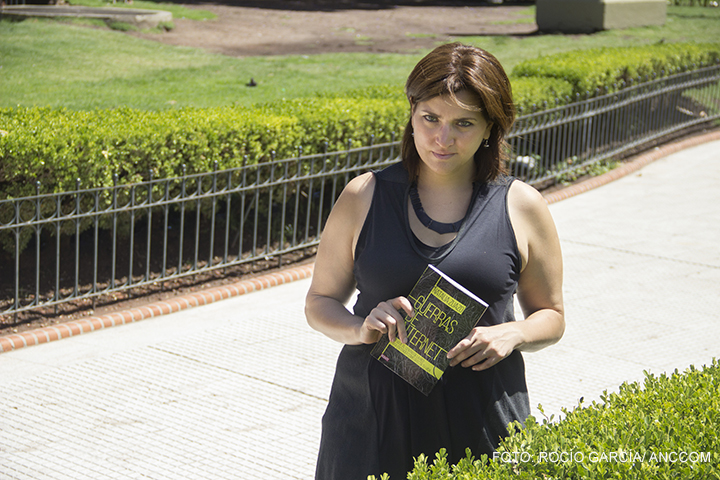

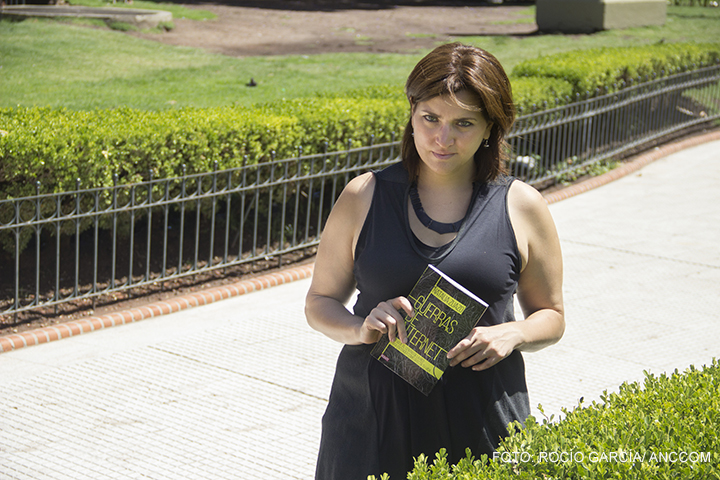

¿Cómo funciona Internet? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Por dónde circulan nuestros datos y qué hacen con ellos las corporaciones y los gobiernos? Esas preguntas -y muchas otras- guiaron la investigación de la periodista y politóloga Natalia Zuazo para escribir Guerras de internet, un libro que busca bajar del pedestal y cuestionar, desmitificando y secularizando, esa “primera religión de la humanidad”.

Internet no es una nube. ¿Cuál es entonces la Internet real y material que esconde el imaginario publicitario?

El poder de la tecnología es muy grande y su inversión es cada vez mayor: por un lado, las empresas invierten muchísimo en publicidad y, por otro lado, hay mucho lobby de las compañías tecnológicas ante los gobiernos para adaptar las tecnologías en distintos ámbitos, como el educativo por ejemplo. Dentro de ese poder que intenta vendernos todo lo nuevo, hay algunas imágenes que la industria de la tecnología ha creado y que nos alejan de cómo funciona en realidad, cuál es su materialidad: Internet en realidad está abajo de tu mesa, sube por un caño en la pared de tu edificio -incluso lo podés ver concretamente en la calle-. Los datos no solamente están acá sino que también están en empresas extranjeras, etc. La tecnología, como cualquier otra industria, está hecha de intereses y de poder.

¿Por qué es importante dar cuenta de las luchas de poder que hay detrás de la Red?

Estamos en un momento en el cual las tecnologías están transformando gran parte de nuestras relaciones sociales; desde las personales -con las redes sociales-, las económicas -porque las máquinas van reemplazando a las actividades humanas (como la aplicación Uber)-, y hasta las cuestiones políticas, porque hay una serie de actores vinculados al poder de Internet y a las telecomunicaciones que tienen mucho peso y con los que hay que lidiar. Entonces, si seguimos viendo a la tecnología como una cosa que está en el cielo que se maneja prácticamente sola, nunca la vamos a poder cuestionar y nos estamos olvidando de un montón de relaciones sociales que pasan a través de esos aparatos y que afectan diariamente nuestras vidas. Ignorar eso nos convierte en ciudadanos débiles, tanto frente a las corporaciones como frente a los gobiernos porque de ambos lados la tecnología es usada para el bien como para el mal.

¿Cómo se usa la tecnología para controlarnos?

Internet puede ser por su naturaleza una gran herramienta de control. Cada lugar que utilizás y en el que dejás un dato es una posibilidad de control. Por un lado, las grandes empresas privadas -como Facebook y Google, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo-, necesitan controlar los datos de los usuarios y procesarlos en bases para después vendernos cosas, es el modelo de negocios de Internet. Ese control de la información para estas empresas es muy importante, tiene un valor comercial. Después hay controles sumamente contradictorios, porque responden a intereses muy distintos por parte de los Estados que deben acceder a cierta información, como la información pública de los ciudadanos, o controlar algunas telecomunicaciones o informaciones para dar seguridad a la ciudadanía. Todo eso implica un control de la información en Internet. El gran debate es que nuestra información que circula en Internet está alojada en una serie de servidores e infraestructura que pertenece a dueños privados, entonces el control es difícil: ¿cómo controlar algo que es privado?

¿Quiénes controlan los flujos de información?

Están las grandes empresas de tecnología, como Verizon, que proveen los dominios, que es toda la infraestructura lógica de Internet, y también las empresas que proveen los contenidos como Google, Facebook, Yahoo, Microsoft y Amazon. Los gobiernos a veces interfieren en la información de los ciudadanos legalmente y a veces ilegalmente. Todas estas legalidades y jurisdicciones son actualmente un debate en el mundo. Una cosa es el control de la palabra o la libertad de expresión en Internet, el control de las agencias de seguridad para brindar seguridad pero dando privacidad a los usuarios, otro tema es el control de la cultura. Hay distintos aspectos relacionados con el control en Internet, cada uno tiene sus particularidades y sus contradicciones, es muy complejo. Hay conflictos que se están dando ahora que son nuevos.

¿Cuáles son esos conflictos?

La conectividad es un tema importante, decidir quién nos va a conectar. ¿Van a ser los Estados o las empresas privadas a cambio de controlar cada vez mayores flujos de información?

La concentración también es un conflicto, ¿cómo vamos a vivir en un mundo donde la información esté concentrada en tan pocas manos? Si toda nuestra información está contenida en un solo lugar, ¿qué va a pasar si eso algún día no está? Pasó con Infojus Noticias, cuando borraron todo el archivo de notas, siendo un sitio de información creado por el Estado con información pública que debería ser accesible a todos los ciudadanos. Pero también hay otros casos donde esa información está concentrada en unos pocos servidores privados. Otro conflicto importante es cómo garantizar la seguridad interviniendo legalmente en las comunicaciones, como en los casos de atentados terroristas o de persecución a delincuentes. Sabemos también que ya existen las ciberguerras, Estados que se roban información y que para protegerse de los ataques tienen que construir lo que se llama “las infraestructuras críticas” de los Estados, servidores donde hay almacenada información importante y estratégica para la seguridad de cada país. La seguridad ya no pasa por el cielo, por la tierra o por el mar, pasa también por esas infraestructuras que deben ser protegidas igual que una frontera, hay valor ahí.

Y por otro lado, en el caso de los ciudadanos ¿cómo hacer privadas nuestras comunicaciones en un mundo donde el control privado de la información no está en la cabeza de nosotros? Tener el control sobre el software que utilizamos, las comunicaciones, y hacerlo inteligentemente tiene que ver con la educación tecnológica, dejar de comprar paquetes cerrados y poder saber en realidad cómo funcionan. El problema es que eso requiere tiempo, educación e inversión. Es más fácil bajar una aplicación y usarla sin cuestionar cómo funciona que dedicarle tiempo. En ese sentido, la elección sobre cómo vamos a utilizar las tecnologías me parece importante.

Todas esas decisiones tecnológicas, ¿tienen que ser decisiones políticas locales?

Tanto la infraestructura como la política de Internet están en Estados Unidos, es decir que el poder de la toma de decisiones está concentrado. Existe a nivel internacional una agenda de discusión y algunos acuerdos básicos que se plantean en los Foros de gobernanza de Internet: mantener la neutralidad en la red, la privacidad de las comunicaciones, etc. Pero después cada país se tiene que comprometer a llevar eso adelante. En el día a día existen conflictos que tienen que ver con lo local y que todavía el sistema judicial no está preparado para resolverlos, y te enfrentan a cuestiones de soberanía porque, por ejemplo, si querés hacer un reclamo a un servidor o a una empresa tenés que ir a Irlanda, o a Estados Unidos. Cada país tiene que manejar una complejidad muy grande y contar con funcionarios públicos capacitados que resuelvan ese problema. Por ejemplo, Argentina Digital tenía una cláusula que hablaba de la neutralidad en la red. Ahora se anuló Argentina Digital, y era un avance en legislación en términos internacionales. Eso es falta de conocimiento de los funcionarios. Desarrollar infraestructuras y software propios es una decisión local. Y es un tema muy importante: es definir cómo te querés ocupar de las decisiones soberanas de tecnología en tu país. Porque la solución empaquetada del poderoso siempre va a estar y siempre te la va a querer vender. Ahí es ya una decisión de tu política local, es soberanía o imperialismo.

¿No hay soberanía sin ciber-soberanía?

No, definitivamente no hay. Mejor dicho, sin tecno-soberanía no hay soberanía, porque no es solamente Internet, hay un montón de software desarrollados que están localizados en objetos cotidianos. No acceder a esa tecnología genera otra desigualdad social. En Argentina hay tres dueños de Internet: Telecom, Telefónica y Fibertel Cablevisión. Manejan el 80 por ciento de las comunicaciones por Internet, son empresas que están concentradas económica y geográficamente en el centro del país. Si observamos el mapa de Internet, es decir, por dónde pasan las rutas concretas, dónde se invierte y qué ciudadanos se dejan afuera, nos encontramos con un mapa desigual. Hay un 35 por ciento de argentinos que todavía no está conectado. En el gobierno kirchnerista se creó una red federal de fibra óptica que venía en principio a mejorar esa situación de desigualdad en el acceso, se avanzó en la instalación de la infraestructura pero no se avanzó completamente en la implementación. Tampoco se metió con la propiedad de la tecnología, no desconcentró el mercado, no generó nuevos jugadores, hizo muy tarde una ley argentina digital, de telecomunicaciones, y tuvo muchos errores en ese sentido. En otros aspectos sí recuperó soberanía como en el tema satelital, o con el plan de Argentina Conectada.

Ahora tenemos un nuevo gobierno que dice que va a utilizar esa infraestructura de Argentina Conectada pero también le gustaría que Facebook viniera a la Argentina para llegar a los rincones del país donde no hay suficiente conexión, es muy cara, o hay un sólo proveedor. Para eso pretenden instalar Free Basics en Argentina que es una aplicación que Mark Zuckerberg desarrolló con su compañía para llevar conectividad a los países en vía de desarrollo, pero lo que no dicen es que esa es una aplicación que viene con el celular: no te conecta libremente a Internet sino que te conecta a una serie de sitios que vienen en esa aplicación, es decir, a una Internet limitada, de segunda, a una Internet para pobres. Asumir esa decisión es crear una nueva desigualdad. ¿Quién va a conectar a esas personas y quién va a asumir ese costo? ¿Va a ser el Estado o va a privatizar esa decisión tecnológica a una empresa extranjera? Yo creo que debería ser el Estado porque la comunicación es un derecho humano y hoy para estar comunicado hay que tener Internet.

Eso implica considerar a Internet como un servicio público universal.

Tiene que ver con eso, hay que definir si Internet es un derecho para los ciudadanos o un privilegio para los que lo pueden pagar. Esto es una discusión actual porque hoy Internet es la infraestructura por donde pasa la educación, el trabajo, los trámites. Es una infraestructura que necesariamente está involucrada con todo el proceso social de una comunidad.

Julian Assange, el líder de los WikiLeaks, asegura que Internet es la mayor amenaza para la raza humana. ¿Es tan así? ¿Cómo se resuelve esta tensión entre Internet como un instrumento de emancipación o la herramienta más peligrosa de autoritarismo?

Creo que no se resuelve. El mundo y la política son necesariamente contradictorios. Si no existiesen las contradicciones significaría que alguien tomó una decisión por nosotros. Hay momentos en los que esa contradicción se resuelve más para un lado que para el otro. En un primer momento, Internet fue más una herramienta de emancipación, de abrir el mundo y conectarlo a más personas. En la década del ’90 se empezó a privatizar y ahora estamos en un momento de total concentración. Para mí esas visiones apocalípticas o esos mensajes de peligro no contribuyen. Tampoco creo en ese optimismo irracional de que la tecnología resuelva todos los problemas, y ni siquiera que pueda resolver los problemas que la propia tecnología causa, como el calentamiento global. Es mucho más difícil el punto intermedio en dónde no tengas que pensar que Internet es la mayor herramienta de control pero si te quedás ahí, cerrá todo.

¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para defendernos del mal uso de la tecnología?

Primero conocer la estructura de Internet, saber cómo funciona y dónde están concretamente nuestros datos (qué software estoy utilizando: Windows, Microsoft o algún software abierto). Después, qué aplicaciones estoy usando y con qué nivel de privacidad, no es lo mismo mandar un mail sin encriptar que mandar un mail encriptado. ¿Qué redes sociales utilizo? ¿Cómo las utilizo? ¿Con qué opciones de seguridad? ¿Estoy eligiendo porque me sirve efectivamente o me lo están imponiendo? Hay que ver qué información guardar y a partir de ahí tomar decisiones. Es necesario saber que esos datos van a ser utilizados. Si vos te conectás al WiFi del subte, si abrís los términos y condiciones dice toda la información que te va a guardar ese servidor. Hay que leer los términos y condiciones. Todo eso lleva tiempo y es un trabajo constante. Pero tomar conciencia de esas pequeñas decisiones cotidianas hace una diferencia y es un paso enorme.

Desde tu rol como periodista, ¿qué mutaciones se producen en la práctica periodística en la era digital?

El periodismo tiene un problema anterior a Internet y que no tiene que ver con la tecnología, que es un problema de recursos, de tiempo y de condiciones de producción. Los periodistas cobran poco, trabajan en condiciones horribles, con sueldos bajos y pagos atrasados. A eso se suma los intereses de los medios. Una nueva posibilidad que genera Internet es la de la refutación. Antes si mentías era más difícil que te lo refuten. Hoy si publicás algo que no es cierto, tenés un millón de refutadores en las redes sociales. Eso es asombroso. El problema es cuando, habiendo tanta gente que puede controlar lo que hayas dicho, se publican notas con tal nivel de desinformación o sin chequear lo que se está diciendo. Otra facilidad es que las fuentes están ahí, disponibles a un mensaje. Cuando empecé a trabajar como periodista tenías que agarrar la guía de teléfono y te podía llevar tres días encontrarla. Entonces con la tecnología tenés más herramientas, podría ser más sencillo pero ¿se siguen las reglas? ¿Se chequea la información?

Hay quienes sostienen que en esta época se perdió ese periodismo de investigación, de mayor profundidad, y que por ende requiere de más tiempo y espacio, frente a un periodismo de relatos más livianos, más cortos. ¿Cambiaron las narrativas?

Conviven. La necesidad del buen periodismo y de que te cuenten una buena historia sigue estando. La nota, el libro, la película, no van a desaparecer. El tema es qué contás y cómo lo contás, y para eso se necesita tiempo. El buen periodismo o cualquier buena narración sobre la realidad no sólo siguen teniendo interés sino que siguen siendo necesarios. Por eso hoy, en un contexto de mucha concentración y censura de la información, los sitios que ofrecen algo distinto crecen un montón porque son una voz alternativa para publicar esa contrainformación.

¿Qué restricciones plantea Internet?

Que la información está controlada, que te la ordene Google o Facebook, que se mete muchísimo en las noticias, estas burbujas de filtro de las que habla Eli Pariser, eso por supuesto afecta un montón. Afecta en que determinadas noticias se repiten hasta el cansancio y otras quedan totalmente sepultadas.

Zygmunt Bauman plantea que las redes sociales son una trampa, zonas de confort que funcionan como espejos de nosotros mismos porque creamos nuestra propia red de acuerdo a nuestros gustos e intereses. ¿Coincidís con esto?

Efectivamente, las redes sociales tienen un efecto narcótico. Son una zona de confort si una persona piensa que toda la información del mundo que necesita conocer está en Facebook o que esa información no fue modificada o editada por alguien. Hay que recurrir a una diversidad de voces y de información. Sería una ingenuidad pensar que lo que allí sucede es toda la realidad. Pero es cierto que las redes tienden a acomodarte en un mundo más chico y es interesante preguntarse si todas las generaciones vamos a tener ese deseo de salir a buscar algo más de lo que nos fue dado. Es una cuestión de responsabilidad: qué mundo te ofrecen y qué mundo te construís vos, pero eso es una pregunta más filosófica.

Hizo mucho énfasis en los riesgos que conlleva la concentración de la información. En Argentina tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y uno de sus puntos más fuertes es la desconcentración del sistema de producción y circulación de la información. Ahora el gobierno de Mauricio Macri, con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/15 y 267/15, modificó artículos centrales que tienen que ver con la cuestión de la concentración y la tenencia de licencias. ¿Qué opinión tiene sobre la nueva política de comunicación?

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si bien se podría haber incluido algo más sobre convergencia, fue positiva en muchos aspectos, especialmente en incluir a distintos colectivos en el debate e incorporar su palabra en la ley. Eso es una de las cosas más preocupantes de anularla por decreto. Un proceso democrático, abierto, con distintos actores del Estado, anulado por una decisión del Poder Ejecutivo a través de un Decreto me parece muy grave. Creo que la intención, detrás o delante de esto, es mantener la concentración de la palabra y generar menos espacios y reducir los que ya existen. Cualquier concentración atenta contra la comunicación, la pluralidad de voces y el derecho de informarse. Se suma, además, a la otra concentración, la de las empresas de Internet. Y una concentración de medios en una época de convergencia es más peligrosa, porque concentrás infraestructura y contenido, y eso genera una concentración vertical. Se creó un organismo que agrupa a medios y telecomunicaciones, agrupa la aplicación, la implementación y el control en todo un mismo organismo. Esa estructura de control vertical, cuyos miembros además pueden ser removidos sin causa, no sólo genera una concentración institucional sino también en la toma de decisiones. Si todas las decisiones dependen de un mismo organismo no hay solución de controversias posibles, porque la solución siempre la va a decidir ese órgano. La pluralidad en la misma conformación de la autoridad de aplicación también sirve para resolver esas controversias. Con esos dos decretos, la experiencia internacional se salteó completamente. México, por ejemplo, tiene una autoridad que regula medios y telecomunicaciones, pero es más plural y toma decisiones que afectan a grandes proveedores del mercado como Telmex. Eso es porque tiene en su estructura una toma de decisiones bastante democrática. El gobierno ha tomado un camino cuestionable: primero anular por decreto dos leyes (LSCA y Argentina Digital) y después crear un organismo único que concentra la aplicación en estas áreas. A la larga, esto puede incluso generar menos inversiones porque si mañana una empresa del sector no llega a un acuerdo con el organismo regulatorio puede llegar a retirar su inversión del país, porque no tiene otro interlocutor. Entonces siempre los grandes van a tener que estar en buenas relaciones.

Feb 16, 2016 | Entrevistas

“Es en la agenda pública donde empieza a verse una audiencia activa, que no asume la agenda mediática como dada, que empieza a cuestionarla, a preguntarse por quién es la fuente de información”, dice Natalia Aruguete en diálogo con ANCCOM. ¿En qué medida el contenido de los medios masivos de comunicación influye en las audiencias? ¿Qué efectos genera en las mismas? En su reciente libro El poder de la agenda, política, medios y público –editado por Biblos- Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes cuestiona desde una mirada crítica el poder de las agendas y la relación entre ellas y reflexiona sobre los procesos de selección y construcción de noticias y su influencia real en la opinión de la ciudadanía en tiempos de redes sociales.

En su libro expone las distintas fases en la teoría del establecimiento de la agenda. ¿Cómo funciona aquella enfocada en los efectos cognitivos de los medios?

Es la primera fase –iniciada 1968- que confirma la hipótesis que mantenía otro investigador, Bernard Cohen, uno de los principales antecesores de la teoría de establecimiento de la agenda. Lo que Cohen decía en 1963 era que los medios no tienen capacidad de decirnos qué pensar, pero sí de decirnos sobre qué pensar. No nos instalan ese cómo, pero sí instalan temas más importantes sobre los cuales la gente se forma una opinión. Ellos llevaron a cabo una serie de estudios y descubrieron que los temas que aparecían como los más importantes en la agenda mediática, eran los mismos temas que después aparecían como los más importantes en la agenda pública o en las encuestas de opinión.

En una segunda fase, explica que existen factores, condiciones contingentes, que inhiben los efectos cognitivos ¿Cómo ocurre?

Las condiciones contingentes pueden tener dos tipos de injerencia en la relación entre medios de comunicación y opinión pública o ciudadanía. Estos dos tipos de incidencia pueden ser inhibiendo la influencia de los medios o reforzándola, depende de cada una de las condiciones contingentes a las cuales nos podamos referir. Por ejemplo, se supone que una persona que tiene un mayor nivel educativo puede tener una relación ciertamente crítica con aquello que está leyendo, respecto de determinados medios, pero puede tener al mismo tiempo una mirada de mayor aceptación de aquellos con los que coincide. Y allí ingresa otro factor, otra condición contingente que puede ser la credibilidad en los medios masivos de comunicación. Si yo no tengo confianza, no le creo a lo que dice Clarín por los factores que sean, entonces la agenda de Clarín va a tener una menor influencia sobre mi opinión que la agenda que pueda tener cualquier otro medio.

Después, otro tipo de condiciones, la más importante, es la necesidad de orientación. Es una condición psicológica que plantea que todos los seres humanos necesitamos hacernos un mapa cognitivo de lo que está ocurriendo y cuando intentamos hacernos ese mapa sobre aquellos temas que se alejan de nuestra experiencia, recurrimos a los medios para que nos configuren ese mapa. Entonces, cuando los temas no son experienciales, en el sentido de que se alejan de nuestra cotidianeidad, tienen mayor nivel de influencia que con aquellos temas que tocan nuestra experiencia.

El caso del niño Aylan (Kurdi) que fue hallado ahogado en la playa turca, para nosotros es un tema muy lejano, entonces, cualquier tipo de cuestiones que nos digan los medios tendrán mayor posibilidad de que influyan en nuestras percepciones sobre esa problemática. Incluso si tenemos conversaciones interpersonales respecto a esa temática, es probable que discutamos menos. Diferente sería si nos ponemos a discutir sobre las últimas elecciones en la Argentina porque ese fenómeno toca más nuestra experiencia, conocemos a los actores involucrados y entonces, el efecto que tengan los medios sobre nuestras percepciones será distinto e incluso las conversaciones que podamos tener al respecto pueden llegar a ser más discutidas, podemos llegar a menos o más acuerdos, pero tiene que ver con que nuestra necesidad de orientarnos en temas que tocan o no tocan nuestra experiencia.

¿Qué revela la siguiente fase?

La tercera fase, lo que descubre es que las características de personalidades o temas que ingresan a la agenda de los medios, pueden ser enfatizadas y otras ocultadas. Ese énfasis, que se da a determinados atributos en detrimento de otros, no solamente nos indica sobre qué pensar, sino que también nos forma una determinada opinión sobre esos objetos, es decir, sobre qué pensar pero además cómo pensar sobre esos objetos.

A lo que se le pone énfasis…

A lo que se le pone énfasis pero en términos de características es, si yo digo que Cristina Fernández de Kirchner es una candidata autoritaria, frente a Mauricio Macri, un candidato de consenso, estoy atribuyendo una característica determinada que incide en cómo vos te figurás a esos candidatos, entonces la tercera fase no sólo nos indica sobre qué pensar, sino también cómo pensar sobre aquello de lo que se habla en la agenda de los medios.

En su libro habla de tres tipos de agenda: pública, mediática y política ¿Cuáles son las diferencias y cómo se establece la influencia entre ellas?

Esta sería la cuarta fase en la que ingresa la agenda política porque en las primeras tres, las únicas dos agendas que se ponen en juego, bajo estudio, son la agenda mediática y la agenda pública y se analiza en qué medida la agenda mediática influye sobre la pública.

La agenda mediática es la cobertura de los medios, esta es la agenda de Clarín. Una agenda es un conjunto de temas o atributos. La agenda pública son los temas que interesan a la sociedad como la inseguridad, la inflación, la pobreza, etcétera. En 2002 el principal tema de la agenda pública en la Argentina era la pobreza, hoy la principal preocupación de la agenda pública, es decir, de la sociedad argentina es la inseguridad.

Las agendas públicas también se conforman a partir de los contextos en los que nos encontramos, en un contexto en donde la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza, te digan lo que te digan los medios, vos eso lo estabas viviendo como tema cercano a la experiencia. En 2002 los medios no podían tener demasiada influencia si decían cualquier cosa sobre la población porque la población estaba viviendo en carne propia problemáticas que eran muy dramáticas. Cuando esas problemáticas empiezan a retirarse y empieza a haber un mayor bienestar – que se recuperó en los últimos doce años – temas como la inseguridad por ejemplo, empiezan a ubicarse. Hay autores como el sociólogo Gabriel Kessler, quien acuña en la Argentina el término sentimiento de inseguridad, que dice que este sube en importancia para la sociedad cuando los otros elementos de preocupación de la sociedad están más estables, por ejemplo la economía, el trabajo. Cuando hay estabilidad económica la preocupación por la inseguridad es mayor, dice. Entonces, esas preocupaciones que hay en la sociedad, esas cosas que nos importan conforman la agenda pública.

La agenda política, está formada por aquellas preocupaciones del sistema político. En noviembre no se hacía otra cosa que pensar en las elecciones, hoy es el cambio de Gobierno, cómo se reorganiza y cómo tiene que avanzar en su gestión, teniendo la cámara legislativa en desventaja, teniendo a la gente en la calle bastante movilizada, todas esas cuestiones son temas, issues que están en la agenda política.

Por ejemplo la designación de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…

Por ejemplo, la designación de los dos jueces es agenda política porque hay una actuación al respecto por parte del Poder Ejecutivo, pero además hay una discusión alrededor de esa cuestión por parte de los actores que son dirigentes políticos, funcionarios o ex funcionarios. Lo que hay que ver es si esa cuestión -una relación ciertamente endogámica entre el poder político y el poder mediático (coincidan o no ideológicamente), coincide entre las principales preocupaciones del poder político y los principales temas que aparecen en las coberturas de los medios. No estoy tan segura de que esas sean las principales preocupaciones de la sociedad, o sea de la agenda pública. Entonces, una de las cuestiones que me parece que hoy se puede poner en discusión es, en qué medida las tres agendas están hablando de lo mismo.

Entonces ¿Cómo se llega a pensar en un proceso de construcción de la agenda mediática?

Con lo que originalmente se ha llamado agenda building, que es la construcción de las agendas, se analizan distintos factores que están en juego al momento de construir la agenda mediática -más allá de que la relación entre el sistema de medios y el poder político es tensa, hay una relación más endogámica, porque están hablando entre ellos – entonces, las preocupaciones del poder político y las del sistema de medios tienen mayor nivel de coincidencia. Luego de eso, uno puede preguntarse si hay una influencia en la agenda pública, preguntarnos qué pasa en Facebook, qué pasa en Twitter, que puede pensarse como una caja de resonancia de la agenda pública, en algunos sentidos.