Jul 13, 2016 | inicio

“Hay una cacería y un acoso judicial sobre toda la dirigencia política del Frente para la Victoria. Buscan hacer tronar un escarmiento sobre el kirchnerismo no por sus errores, sino por sus aciertos”. El ex ministro de Defensa y actual integrante del Parlasur, Agustín Rossi, formula el diagnóstico al cierre de una semana en la que todas las pantallas volvieron a mostrar a la ex presidenta Cristina Fernández en los tribunales de Comodoro Py. En una entrevista exclusiva con ANCCOM, Rossi repasa la nueva realidad del peronismo y señala sin reservas las divisiones internas frente a la gestión de Mauricio Macri. Reivindica el liderazgo político de la ex mandataria y advierte que el gobierno intenta “quitarle derechos políticos” para impedirle que vuelva a ser candidata.

Sin embargo, Rossi también deja espacio argumental para la autocrítica. “Hay algo que tenemos que hacer tanto los dirigentes como los militantes: trabajar en un determinado sentido, no esperar que todo lo resuelva Cristina. Muchos de nuestros militantes se sienten huérfanos”, reflexiona.

Además, cuestiona la salida del Movimiento Evita del espacio, y analiza el impacto del caso López. “Es un hecho de corrupción flagrante, que se merece toda la condena política y social”, puntualiza.

Recientemente declaró que el caso López fue un mazazo para la política, Cristina Fernández dijo que significó “un golpe al estómago” y Fernando “Chino” Navarro lo comparó con un “terremoto”…

Fue un hecho que conmocionó a la sociedad argentina por grotesco y circense. Si se quiere, por el monto, 9 millones de dólares, por ver la plata en ese lugar, por la amplificación que le dieron los medios. No hay un video filmado que muestre a López tirando los bolsos por encima del paredón del convento, pero todo el mundo presupone que fue así (N de la R: la entrevista fue realizada antes de que se conociera el video que pone en discusión el relato de las religiosas del convento de General Rodríguez sobre el episodio). De todas maneras, fue un hecho que conmocionó a la sociedad argentina, un hecho de corrupción flagrante que se merece toda la condena política y social. Al interior de nuestro espacio político fue un golpe que afectó a nuestra militancia y a nuestro colectivo social, al sujeto social que se ha conformado con el kirchnerismo en los últimos años. Después se sucedieron una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el debate y el posicionamiento político. El macrismo, un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación intentan demostrar que la corrupción no fue un hecho aislado sino que fue un hecho estructural, sistémico durante los doce años de gestión de Cristina y de Néstor. Buscan el tiro de muerte para el kirchnerismo. A partir del caso López, se ha desatado una cacería y un acoso judicial sobre toda la dirigencia política del Frente para la Victoria. Los poderes en Argentina, lo que (Mauricio) Macri llamaba el `Círculo Rojo` o el establishment tienen tomada la decisión de hacer tronar el escarmiento sobre el kirchnerismo. No nos persiguen ni nos acosan ni nos condenan por nuestros errores sino por nuestros aciertos. Lo que quieren transmitirle el conjunto de la sociedad argentina o a la dirigencia política argentina es que el castigo va a ser tan grande para los kirchneristas, que a nadie se le ocurra por los próximos 50 años volver a gobernar como gobernaron Néstor y Cristina. La situación de López les resultó funcional.

El caso generó tensiones dentro del FPV, como la salida del Movimiento Evita. ¿Qué opinión le merece esta decisión? ¿Cuál es el futuro del PJ y del Frente para la Victoria?

La decisión de los compañeros del Movimiento Evita fue equivocada, errónea, no la comparto, tampoco me sumo a la campaña que les dice que son traidores. Son compañeros con los cuales espero, más temprano que tarde, volver a transitar el mismo camino. Me parece que ha sido un error porque la han tomado en momento de debilidad del FPV y está claro que fue computada a favor de nuestros adversarios políticos. Seguramente lo celebraron en Olivos o en la Casa Rosada. En segundo lugar, no la comparto porque me parece que fue una decisión presentada como que en el FPV no se ha tenido contundencia necesaria sobre la corrupción y que ellos sí quieren tenerla. Es como decir, ´nosotros queremos combatir a la corrupción y ustedes no tanto´. Sin dudas ha sido un error y lo que lo grafica es que todavía lo tienen que estar explicando. Cuando uno tiene que estar explicando tanto una decisión política es porque en algo seguramente se han equivocado. Tenemos que aprovechar este momento, claramente, para organizar el FPV. Muchos de nuestros militantes se sienten huérfanos, una sensación de orfandad que se tranquiliza cuando viene Cristina, pero Cristina vino el sábado a la noche y se fue a los pocos días. Y en el medio ¿qué? Nosotros tenemos que conformar una fuerza política en donde estén representados todos los sectores del kirchnerismo, sobre la base de tres premisas básicas: el reconocimiento del liderazgo de Cristina, la reivindicación de los 12 años de gestión y, finalmente, la decisión política de ser opositores al gobierno de Mauricio Macri. Eso también nos va a posicionar de una manera en el PJ, porque está claro que dentro de él hay dos posiciones. Una posición que es más conciliadora y más comprensiva del gobierno de Mauricio Macri, con una mirada de más lejanía con Cristina. Hay otra posición, de la que formo parte, que es más crítica al gobierno de Mauricio Macri, y que tiene una mirada de cercanía y reconocimiento del liderazgo de Cristina. En la primera posición esta la mayoría del bloque de senadores, están los gobernadores, la mayoría del Consejo del PJ.

«Cristina vino el sábado a la noche y se fue a los pocos días. Y en el medio ¿qué?», se preguntó Rossi.

En recientes declaraciones, Cristina Fernández pidió una auditoria a la obra pública para dar cuenta si hubo realmente sobreprecios. ¿Comparte esa propuesta?

Sin dudas, porque sino pareciese que el único contratista que tuvo sobreprecios en la obra pública fue (Lázaro) Báez, y hay una cantidad de contratistas en la obra pública en Argentina que, además de la obra pública, tiene una tendencia muy grande a la cartelización, a veces alrededor de los precios. Me parece que tiene haber una investigación y a partir de eso, sacar conclusiones, como también el juez deberá preguntar en algún momento quién le dio los nueve millones de dólares a José López, porque cuando alguien se corrompe hay un corruptor y un corrompido, es una mesa de dos, no es el Espíritu Santo.

¿El sector más cercano a Mauricio Macri dentro del PJ está aprovechando para correr del centro de conducción política a Cristina?

Sin dudas, nunca mejor aquella frase que tenía John William Cooke dedicada al peronismo, decía que “el peronismo es el hecho maldito de un país burgués”. Parece que eso se puede aplicar claramente hacia al kirchnerismo. Está claro que el escenario político es uno con Cristina dentro de la cancha y otro sin ella. Sin Cristina, el presidente hace y deshace las cosas a su gusto, transita la vida política de este país con muchísima comodidad, porque nadie lo incomoda. La “oposición política” no tiene ni el volumen ni la envergadura para confrontar con el presidente, como tampoco creo que tenga la voluntad política de querer confrontar con él, es decir, el escenario sin Cristina es de una única polaridad, que es la de (Mauricio) Macri. Con Cristina (Fernández) aparecen los dos polos, ella le da visibilidad a la oposición, le da relevancia a los planteos opositores, así que obviamente, la estrategia del macrismo es sacar a Cristina de la cancha, yo no creo, como dicen algunos que la quieren meter presa, creo que lo que quieren hace es quitarle los derechos políticos para que no pueda volver a ser candidata.

Casi en simultáneo al caso López se discutió y sancionó una ley de reforma del sistema jubilatorio….

En política pasan estas cosas, hay un hecho político que deteriora o que repercute en un espacio político y al adversario le termina favoreciendo, esto es claramente así. Espero que no suceda más, porque mientras discutimos el caso López, pasan elefantes adelante de nuestras narices. La reforma de la ley previsional es una vergüenza, porque en primer lugar, sigue jaqueando el financiamiento del sistema previsional, porque ya le quitaron el 15% de coparticipación de ganancia y se lo devolvieron las provincias. Ahora dicen que para pagar a los jubilados, van a desfinanciar el fondo garantía de sustentabilidad, que es lo que te da garantía del pago de jubilaciones futuras, devolviéndole o vendiéndole las acciones a las empresas o, por otro lado, vendiendo bonos del Estado. Si el gobierno lo hace, desfinancia el fondo de garantía de sustentabilidad y le quita ingresos al sistema previsional, no solamente por el 15% sino porque el sistema previsional tiene menos ingresos, porque hay menor recaudación impositiva y hay menor recaudación previsional, hay menos puestos de trabajo, hay más desempleo. Lo que todos tememos, es que en algún momento el gobierno diga este sistema no es sustentable, que es deficitario y amenace con algún tipo de reprivatización. La pensión vitalicia a los 65 años es una ignominia, nosotros siempre impulsábamos las moratorias, porque si un trabajador activo o una trabajadora activa llega a los 60 o a los 65 años y no tiene hechos los aportes por sus patrones, no es una responsabilidad del trabajador, es que el Estado no ha controlado bien aportes o que no se ha generado una política económica que le permita a ese trabajador tener un trabajo en blanco, entonces ese trabajador fue discriminado en su vida activa. Este sistema de la pensión consolida la discriminación, porque pagará solamente el 80% de lo que corresponde, en el caso de las mujeres eleva claramente la edad y en el caso de los hombres, no es hereditaria, es decir, el hombre que vive de la pensión, si mañana se muere, la viuda no cobra la pensión. La votación fue claramente perversa, como fue perverso el blanqueo de capitales, que quisieron hacer parte a los funcionarios, y que mediante la presión se modificó. No creo que ingresen los capitales a la Argentina, lo que van a hacer algunos es exteriorizarlo y lo seguirán dejando en el exterior, que funcionarios del Gobierno Nacional tengan cuentas en el exterior es una gran vergüenza. (Barack) Obama salió a criticar a los que tienen cuentas off shore, diciéndoles que era una barbaridad. Hay que avisarle a Obama que el 4 de julio su Embajada en Buenos Aires se llenó de una cantidad de argentinos que tienen cuentas off shore. Espero que la oposición se ponga los pantalones largos y que oponga a lo que se tenga que oponer porque sino a Macri le cuesta todo muy poco.

«Espero que la oposición se ponga los pantalones largos y que oponga a lo que se tenga que oponer porque sino a Macri le cuesta todo muy poco», aseveró Rossi.

¿Cuál es el rol que debe tener Cristina de ahora en más? ¿Cree que el año viene va a tener un papel mucho más importante o ser candidata?

No sé si ella va a ser candidata, me parece que no debe estar en su cabeza hoy pensar en tomar esa decisión. Sí me parece que tiene que estar al frente de la organización del Frente para la Victoria, asumiendo ya que no tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto sino que tenemos la responsabilidad de construir nuestro propio espacio político. Está claro que cuando viene Cristina se modifica el escenario político, aparece una figura de envergadura ocupando un rol de centralidad en el archipiélago opositor y eso incomoda al gobierno. El gobierno se siente mucho más cómodo sin Cristina en la vida política activa, no hay otra dirigente en Argentina que genere lo que genera ella hacia el interior del pueblo, la única que puede dibujar una sonrisa o sacar una lagrima y eso es un liderazgo insustituible e indelegable, es de Cristina, lo construyó ella.

A veces ella dice que no hay ningún apellido salvador….

Me parece bien lo que hace ella, sino también hay una cosa del liderazgo, una cosa medio cómoda de todos nosotros, como que viene Cristina y nos resuelve todas las cosas. Hay algo que tenemos que hacer tanto los dirigentes como los militantes, que es trabajar en un determinado sentido, no esperar que todo lo resuelva ella. El FPV es una fuerza política que tiene organizaciones dentro de su seno como La Cámpora, Nuevo Encuentro, la Corriente Nacional de la Militancia, pero su militancia es, fundamentalmente, silvestre, inorgánica, del 100 % de la militancia del kirchnerismo, como máximo un 10 debe estar dentro de las organizaciones, el resto es una militancia mucho más abierta, que no tiene problema en estar en una agrupación y después en otra. Esa es la militancia, la que reclama un horizonte, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? No les alcanza solamente con la definición del frente ciudadano, porque saben que esa es una construcción social, ¿Donde hay Frente Ciudadano? Hay frente ciudadano cuando los vecinos de Villa Gesell tomaron la cooperativa eléctrica, hay frente ciudadano en cada una de las multisectoriales que se conformaron en contra del tarifazo, hubo frente ciudadano en la movilización de los docentes y los estudiantes universitarios el 12 de mayo, me parece que eso es una parte, la otra parte es que hay que tener un continente político.

Por último, quería consultarle sobre lo que sucedió en Tiempo Argentino, un diario que fue vaciado por el empresario Sergio Spolzky y que hace una semana fue atacado por una patota…

Todo mi repudio al hecho y condena, y solidaridad con los compañeros de Tiempo Argentino, que ya vienen peleándola mucho. Primero tuvieron que sufrir vaciamiento y el abandono de Spolzky y Garfunkel, que eran los titulares del diario, y que ahora tienen que padecer este atropello, que no solamente se trata de la perdida, de haber violado una propiedad, de haber roto una cantidad de bienes y material de trabajo, sino que es un claro atentado contra la libertad de prensa. Espero que la justicia actúe rápido y condenatoriamente. Estuve escuchando las declaraciones del fiscal que no me dejaron conforme, espero que haya un pronunciamiento judicial lo antes posible y que se sepa realmente si hubo colaboración policial.

13/07/2016

Jun 8, 2016 | Entrevistas

Selva Almada es entrerriana, nacida y criada en el pueblo de Villa Elisa. A los diecisiete años viajó a Paraná y se recibió como profesora de literatura. Diez años después, se mudó a Buenos Aires, ciudad en la que -dice- le encanta vivir. Escribió Una chica de provincia, El viento que arrasa y Ladrilleros. “No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer –escribe–pero había escuchado historias que, con el tiempo, fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado con la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio”.

El libro de crónicas Chicas muertas –publicado en 2014– está centrado en tres casos de femicidio de los años 80 ocurridos en el interior del país cuando esa palabra todavía se desconocía. “Mi intención cuando escribí el libro fue recuperar la memoria de esas tres mujeres”, cuenta Almada en su casa ubicada en el barrio de Flores. Detrás de ella, hay un cuadro en blanco y negro, en el que se distingue un ilustrador –que en realidad puede ser un hombre o una mujer– dibujando sobre su hoja, en la penumbra de la noche y en completa soledad.

Chicas muertas es tu primer libro de no ficción. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo?

El caso de Andrea Danne fue el disparador. Ella era una chica que vivía en San José, a veinte kilómetros de mi pueblo, y que a los diecinueve años fue asesinada mientras dormía en su cama. La noticia me impactó muchísimo, yo tenía trece años y era el primer caso de femicidio con el que tomaba contacto. Pensando en perspectiva, lo que más me impactaba –sin saber que me impactaba, ni por qué– no era tanto que tuviese casi mi misma edad, sino que la habían matado dentro de su casa. Eso lo pensé muchos años después, cuando escribí el libro. Que la mataran dentro de su propia casa contradecía lo que siempre nos habían enseñado desde chicas sobre el peligro, que estaba afuera, y por eso no había que hablar con extraños, ni andar por lugares desconocidos. Le daba otra dimensión al tema, había una cosa simbólica muy fuerte que tenía que ver con lo que es la violencia de género: el que te mata es alguien en quien vos confiás o confiaste alguna vez, no es un asesino serial como las series de televisión. Siempre tenía ese caso en la memoria; y cuando empecé a escribir ficción, en un cuento que se llama «La chica muerta» –publicado en Una chica de provincia en 2007– reconstruí lo que yo me acordaba que había pasado. Al escribir sobre esa historia me dieron ganas de saber más sobre el caso, porque además ya en esa época prestaba más atención a este tipo de casos de mujeres asesinadas y cada vez me sentía más interpelada. En ese momento también leía mucha crónica. Y creo que se juntaron esas cosas.

¿Y cómo llegaste a los otros dos casos?

Con el de María Luisa Quevedo me topé medio de casualidad a través de una noticia en un diario del Chaco, en la que se recordaban los 25 años de su asesinato. Ella tenía quince años cuando su cuerpo apareció ahorcado en una represa. Ahí fue cuando pensé en un libro de crónicas, no de casos recientes, sino que tuviesen más de veinte años. El caso de Sarita Mundín fui a buscarlo, me parecía que el libro iba a tomar más cuerpo con tres historias. Ese caso, en sí mismo, reviste otra complejidad. Ella estuvo desaparecida casi un año, encontraron su cuerpo en el lecho de un río y en ese momento se le dio su identidad. Diez años después, la madre, que nunca se convenció de que esa fuera su hija, pidió un estudio de ADN; se lo hicieron y dio negativo, lo repitieron, y volvió a dar negativo. Esa es la cuarta chica del libro que en realidad no sabemos quién es, y tampoco hay certezas de que Sara Mundín esté muerta. Son tres casos de los años 80, que quedaron impunes, y en los cuales las víctimas son adolescentes jóvenes. Los tres son también anteriores al caso de María Soledad Morales, que es el primer caso de asesinato de una chica en un pueblo de provincia que toma estado público nacional y que marcó un paradigma en el tratamiento de estos casos.

***

Con la beca que le dio el Fondo Nacional de las Artes, Almada viajó a las tres provincias donde fueron los crímenes: Chaco, Córdoba y Entre Ríos. Entrevistó a familiares y amigos de las víctimas, revisó diarios de la época para saber cómo se había construido la noticia en aquel momento y qué seguimiento había tenido, y leyó los expedientes donde también pudo rescatar los testimonios de quienes ya estaban fallecidos –como el médico que vio el cuerpo de Andrea Danne inmediatamente después del crimen, y sus padres–. “Al haber pasado tantos años, lo que recordaban muchas veces se contradecía con lo que ellos habían declarado en aquel momento. Eso me pareció interesante: cómo el familiar reconstruye su propio recuerdo”, cuenta Almada.

Al momento de empezar a escribir las historias, Almada buscó en su biblioteca la crónica A sangre fría de Truman Capote. Releyó el comienzo: aquella narración bucólica le disparó el principio y el final de su libro.

¿Por qué elegiste la geografía provinciana para hablar sobre la violencia de género?

Está en sintonía con la geografía que trabajo en las ficciones. Eso no quiere decir que esto sólo pase en el interior; la violencia de género atraviesa los lugares, las geografías y las clases sociales. A partir de historias de mujeres del interior, hay una representación de lo que nos pasa a la mujeres en Argentina.

¿Hay particularidades?

Hay ciertos lugares del interior donde la sociedad patriarcal está mucho más habilitada. En la ciudad, quizás hay más herramientas. La mujer de un pueblo del interior, por falta de educación o incluso por vergüenza, tal vez no dice nada si su marido le pega. Las mujeres están mucho más desprotegidas y a veces no tienen a quién acudir, porque siendo un lugar donde todos nos conocemos, muchas veces la mujer va a denunciar y el policía es amigo de su marido.

¿Con qué desafíos te encontraste como escritora a la hora de escribir sobre algo real?

Lo que más difícil me resultaba era tener un tono periodístico; como había hecho una investigación, sentía que tenía que ponerme en ese lugar de cronista-periodista. Los primeros intentos de escritura fueron por ese lado, pero me sonaba una voz muy impostada. Hablé con mi editora, Ana Laura Pérez -que viene del periodismo y dirige la colección de no ficción de Random- y me dijo que no tenía porqué hacerme la periodista: yo era una escritora de ficción que iba a escribir un libro de no ficción. Y ahí me di cuenta de que las herramientas estilísticas que uso para escribir una novela, podían ser las mismas pero con la diferencia de que estaba hablando sobre historias que sucedieron en la realidad.

***

Uno de los recursos que Almada utiliza en su libro es el no uso de comillas, ni mayor margen de espacio, para las citas. Todas las voces tienen entonces la misma jerarquía: la cronista, los testimonios, los informes de autopsia y los expedientes, incluso una tarotista que Almada consultó cuando ya se había terminado su beca y que aparece en el libro casi como un personaje literario.

Construís una narración intimista, cruzando las historias de esas chicas con tus propias vivencias como mujer. ¿Cómo te atraviesan en lo personal?

Cuando empecé a escribir la primera versión del libro, comenzaron a colarse esos aspectos más autobiográficos. Se me venían anécdotas o pensamientos sobre cómo me hubiese sentido yo en esa situación o qué hubiese hecho. Pero me daba la sensación de que eso no tenía que estar en la narración, porque se relacionaba con mi vivencia personal. Sin embargo, mi editora, a quien le iba compartiendo lo que escribía- me dijo que lo dejara porque le daba otra perspectiva. Y después me di cuenta que el relato funcionaba así. A mí nunca me pasó que un novio me pegara, nunca sufrí una violación, ni estuve en verdadero peligro de muerte por una situación como ésas. No a todas las mujeres nos ha pasado algo tan extremo. Pero sí todas, alguna vez, vivimos una experiencia que tiene que ver con la violencia machista; experiencias que son más imperceptibles porque están más naturalizadas, pero que son las que van tejiendo una trama que después permite un femicidio.

Si el femicidio es la forma más explícita y extrema de la violencia de género, ¿cuáles son esas otras formas más discretas y solapadas?

Las que se dan en el nivel del lenguaje: el ninguneo sutil de algunos hombres hacia las mujeres o hacia la manera de pensar que tienen esas mujeres. El apriete psicológico, la manipulación y la posesión, disfrazados siempre de amor y por eso difíciles de detectar. Los estereotipos femeninos que se reproducen constantemente en la televisión y desde la publicidad son también espantosos: la mujer envidiosa, la competitiva, la consumista que se gasta toda la plata del pobre marido en ropa, hasta el detergente todavía lo promociona una mujer.

Incluso, volviendo al lenguaje, todos tenemos incorporado decir “hijo de puta” o “la puta que te parió”…

Bueno, esas son las expresiones de las que no se salva nadie; decimos muchas cosas sin pensar. La violencia de género es un problema tan cultural, que desmontarlo va a llevar muchísimo tiempo; tiene que haber un cambio radical de las cabezas.

¿Qué pensás sobre el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre este tema? ¿Cambió la construcción de este tipo de noticias de los años 80 a hoy?

Lamentablemente, no mucho. El caso de María Luisa Quevedo, en el que se construyó toda una telenovela que la gente seguía a diario, no difiere mucho de lo que hoy se hace. Se sigue tratando el tema con mucha falta de respeto; excepto en Página 12, que me parece un referente en ese sentido porque siempre trató estos casos de manera impecable, con mucha seriedad y con periodistas especializadas. Hace cinco años, el término “femicidio” sólo lo usaba Página 12; después, abrías cualquier otro diario y hablaban de “crimen pasional”, aun en casos muy conocidos, como el de Rosana Galeano, cuyo ex marido la había mandado a matar. Y cuando el caso llega a la televisión, empieza a darse una banalización. Sobre Melina Romero, hablaban de sus piercings o de que había dejado la escuela; sobre Daiana García, que había ido en short a buscar trabajo; sobre Micaela Ortega, la nena de doce años que mataron hace poco, que tenía cinco perfiles falsos de Facebook. Enseguida se estigmatiza a la víctima poniendo en tela de juicio su vida privada, e instalando finalmente en la cabeza de la gente la idea de que «también ella algo de culpa tuvo». Y los medios, justamente, deberían contribuir a instalar lo contrario.

Una contradicción entre el repudio a los femicidios y la construcción de estereotipos que terminan legitimando esos mismos femicidios…

Hay contradicciones constantemente. Es como un absurdo: el mismo medio que en su noticiero cubre el Ni una menos, tiene en su programación a Tinelli. Lo de Barbi Velez y Federico Bal, lo banalizaron totalmente. Rial, que es un gran maltratador de mujeres por lo menos en lo verbal y psicológico, aparece hablando con una supuesta propiedad sobre la violencia de género. Entonces en los medios se mezcla todo. A mí lo que me da un poco de temor es la corrección política. Se vuelve correctamente político hablar de un tema sobre el cual, sin embargo, no se profundiza. La corrección política mata la verdadera reflexión. Hoy nadie va a decir que está bien que le peguen a una mujer, porque no es políticamente correcto. Pero hay que profundizar el debate y revisar las acciones de cada uno sobre este tema; no alcanza con sacarte la foto con el cartel de Ni una menos.

¿Qué deberíamos cambiar, por lo menos en lo cotidiano, para desarticular la violencia machista?

Tiene que haber una reflexión constante sobre el tema. Podemos exigirle al Estado políticas públicas, pero también cada uno tiene que ver desde su lugar qué hacer para ayudar a desmontar este asunto o qué está haciendo para fomentarlo. Pensar los usos que hacemos del lenguaje y nuestras propias conductas; y no permitirlas en otros, ni en otras, porque también a veces somos las mujeres las que reproducimos esa violencia.

¿Se avanzó en algún aspecto desde la época en la que sucedieron los crímenes de tu investigación hasta hoy?

Hubo un avance. Ahora existe una ley que castiga con más dureza al femicida; los asesinatos se nombran como femicidios, y no crímenes pasionales como se decía hasta hace muy pocos años; hay visibilización a través de las marchas de Ni una menos, en las que participa tanta gente. Son un paso, pero el problema es cultural. Hay que difundir un discurso antimachista en todo lo que podamos. Y la educación, en este sentido, tiene un rol muy importante. Hay escuelas en las cuales desde la propia Dirección se establece, dentro de lo que no se debe hacer y en la misma línea de otras prohibiciones -como no usar celular o no masticar chicle-, que “las chicas no usen calza” porque “distraen a los varones”. Así como ponen a la mujer en el lugar de provocadora por llevar determinada ropa, también ponen al varón en un lugar espantoso que es el de potencial violador.

Y los géneros están estereotipados desde que nacemos: a las nenas nos visten de rosa y a los nenes de azul…

Sí; me acuerdo que hace unos años, cuando mi sobrino estaba en el jardín de infantes, fui a una clase abierta en la que la maestra nos mostraba la ciudad que habían construido. Era como un barrio, donde los nenes habían aprendido las señales de tránsito para manejar el auto, y las nenas, habían hecho las compras y paseado a los bebés.

¿Por qué elegiste el título Chicas muertas?

Surgió primero del cuento que había escrito, “La chica muerta”. Cuando empecé a escribir los borradores, los archivaba como “Chicas muertas”. Y en los expedientes que leí sobre los casos, se nombraba en algunos momentos a la víctima como «la chica muerta». Entonces me empezó a gustar cada vez más. En un momento también pensé como título «La cosecha de mujeres», que es una canción de cumbia colombiana:

Se acaba la papa, se acaba el maíz/ se acaban los mangos, se acaban los tomates/ se acaban las ciruelas, se acaban melones/ se acaba la sandía y se acaba el aguacate/ Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba.

Es una canción linda y alegre, pero si la pensás con otra lectura es tremenda, habla de las mujeres como frutas que se cosechan de los árboles. Pero era un título ambiguo; y prefería “Chicas muertas”, aunque me parecía bastante fuerte y no sabía si a la editorial le iba a convencer o no. Le comenté a mi editora las dos opciones que había pensado y a ella también le gustó más “Chicas muertas”. Era un título duro y violento, pero era de lo que íbamos a hablar.

***

Almada sigue conversando mientras acaricia a su gata Corazón. El mate quedó quieto. De fondo, sigue estando el cuadro del ilustrador: tiene líneas blancas, onduladas, que contrastan con un relleno negro. Esa es la imagen que se percibe a una cierta distancia; porque si uno acerca la mirada y la detiene en las figuras que forman las líneas, va a descubrir que al cuadro lo habitan también otros personajes, y que para Almada, “están como al acecho”. El ilustrador, o mejor la ilustradora, no está sola.

***

Actualmente, Selva Almada está escribiendo un libro de crónicas sobre el rodaje de Zama –una película de Lucrecia Martel-, y una novela, que espera terminar en diciembre.

Actualizada 08/06/2016

May 18, 2016 | Entrevistas

Ofelia Fernández es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini (CECaP), va por cuarto año y milita desde primero. Con tan sólo 16 años es la voz representante de más de dos mil alumnos que se ponen al hombro diferentes luchas. “Se nos trata de incapaces en todos lados –dice Ofelia-. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases, que marchamos porque queremos cortar las calles y arruinar el tránsito. Nada de eso es cierto: estamos defendiendo algo que es mucho más importante”.

En abril, los alumnos del Pellegrini tomaron el colegio por doce días con el lema Ni Una Menos. El reclamo se realizó por el ascenso con el que las autoridades permiaron a Héctor Mastrogiovanni y por las actitudes de Fernando Jodara, dos preceptores de la institución denunciados sistemáticamente desde hace nueve años por violencia de género a alumnas y docentes dentro del ámbito escolar. Ofelia Fernández habló con ANCCOM días después de que el rector del colegio, Leandro Rodríguez, determinara con dos resoluciones el traslado de ambos preceptores -agremiados a CTERA- que, en principio, pasarán a hacer trabajo administrativo en la Secretaría de Escuelas Medias, sin contacto con estudiantes.

“Se nos trata de incapaces en todos lados. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases», dispara Fernández.

“El problema ahora -dice Fernández- es que esas resoluciones del rector no son irreversibles: nos estamos enfrentando a gremios muy fuertes que no van a bajar los brazos. Por el caso de Mastrogiovanni y Jodara CTERA hizo paro por tiempo indeterminado para reincorporarlos. Y dicen que no van a acatar ninguna resolución. Los dos, además, se pasean por el colegio: ¡Vienen! Y el rector no hace nada, dice que no puede decirles nada porque no puede prohibirles participar de las asambleas gremiales, pero él mismo fue el que les prohibió el contacto con alumnos”.

¿Cómo se organizaron para la toma? ¿Quiénes estaban a favor y quiénes en contra?

En contra están los docentes de CTERA, que defiende a Mastrogiovanni y Jodara a capa y espada; también está en contra el secretario de escuelas medias, Oscar García, que fue el primero que dictó la resolución de que iba a ascender regente del turno el que tenga más antigüedad, que es el único criterio por el cual podía ascender este señor Mastrogiovanni, porque no tiene título y tiene sumarios por golpeador. García salió a decir que los estudiantes somos robots manipulados por adultos, que lo que decimos es todo mentira, que no existen denuncias. Nosotros armamos un comité de lucha en el que había docentes del gremio de AGD, familiares de alumnos, graduados de esta escuela y estudiantes. Ese comité fue el que llevó a cabo el conflicto, desde distintos sectores. De hecho, también, hablando de apoyos… por primera vez en la historia del Pellegrini vivimos el día en que los medios nos apoyaron. Cada vez que hacía una nota hasta los periodistas de TN -sin intenciones de demonizar a nadie- nos deseaban suerte y nos apoyaban diciéndonos que era lógico lo que estábamos planteando. Así que tuvimos una toma muy fuerte, con la opinión pública muy de nuestro lado. Eso presionó mucho a la universidad.

¿Y ustedes cómo respondieron a García sobre la inexistencia de denuncias?

Primero, sí existen denuncias. Que ellos las hayan cajoneado durante nueve años es otra cosa. Y en el caso de que no existieran denuncias, siendo autoridad, y siendo que aprueban un protocolo contra la violencia de género, deberían saber que ya hace bastante tiempo existen leyes, convenciones por los derechos del niño y adolescentes, que son internacionales y estipulan muy claramente que es un derecho de la víctima denunciar y no una obligación. Ellos como autoridades deberían accionar de manera inmediata, exista o no denuncia penal o administrativa. Con el simple hecho de que alguien les haya ido a decir “yo sufrí esto”, sea por el medio que sea tendrían que haberse hecho cargo de la situación. Y tardaron nueve años.

«Y en el caso de que no existieran denuncias, siendo autoridad, y siendo que aprueban un protocolo contra la violencia de género, deberían saber que ya hace bastante tiempo existen leyes, que estipulan es un derecho de la víctima denunciar y no una obligación», aclara Ofelia Fernández.

¿Por qué creés que los medios esta vez los apoyaron a ustedes?

Para mí porque después del 3 de junio, del Ni Una Menos, la violencia de género se trata desde otra perspectiva. Si bien muchas veces hubo quienes se jactaron de levantar esa bandera y siguieron reproduciendo machismo, misoginia, etc, se volvió un tema sensible en toda la sociedad, por lo cual cuando se habla de violencia de género ahora nadie dice cualquier cosa. Cuando hablamos de violencia de género con menores de edad en el ámbito de una escuela todos dicen “esto es gravísimo y no se vio nunca antes”. Porque de hecho nunca se había tomado un colegio por este tipo de casos. Esto empezó hace nueve años con chicas ya egresadas pero continuó con chicas que actualmente están cursando, no fue un brote psicótico de Mastrogiovanni en 2007, sino que lo mantuvo durante toda su estadía.

¿Y qué pasó con el “Protocolo de intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género” que se consiguió en la Universidad de Buenos Aires después del Ni Una Menos?

Nosotros le pedimos al rector del Pellegrini, Leandro Rodríguez, que firme un acta de compromiso para aplicar ese Protocolo. Porque es necesario evitar que haya en el futuro otros Mastrogiovanni o Jodara. Además, el protocolo se aplica ante cualquier tipo de violencia que se de en el ámbito de la escuela, es un órgano para discutir y solucionar, una manera de accionar. Lo que planteó el rector con ese punto es que en la próxima reunión con el Consejo de Escuela resolutivo, conformado por docentes, estudiantes, graduados, no docentes y el rector como moderador, va a llevar una propuesta para aplicar el Protocolo, que nosotros tenemos que aprobar o no en el momento. Respecto a eso se está avanzando bastante.

«Si sos hombre, te enseñan: ‘Pegale, pegale a una mina, total después te van a premiar, vas a seguir ascendiendo y a nadie le va a importar ‘. Entonces, más que enseñarnos Ni Una Menos, nos enseñan a ser misóginos y machistas, ese modelo de sociedad», afirma Ofelia Fernández.

¿Se tratan estos temas dentro del aula?

En parte, que pasen estos casos de violencia de género en la escuela es reflejo de que este tema no se está tratando en las aulas. Si bien desde 2006 está sancionada una ley de Educación Sexual Integral (ESI), que dice que debe haber capacitaciones a los docentes, que el tema debe ser transversal en todas las materias y se tiene que enseñar, acá jamás sucedió. Acá, si te tienen que enseñar educación sexual, lo único que te dicen es: “Mirá, así se pone un forro”, y listo. Si bien hay docentes que intentan promover que esto se cumpla efectivamente, la totalidad no tiene voluntad de que esto pase, les parece algo menor que en una escuela se dé o no esto de manera integral. Cuando fue la movilización de Ni Una Menos pusieron un cartel enorme en la puerta de la escuela, la institución levantó la bandera, marchamos mil personas del colegio y sin embargo después lo que nos enseñaron es que si sos mujer y te pegan tenés que quedarte callada y no denunciarlo porque el que te pega va a ascender y encima hay que perdonarlo. Si sos hombre, te enseñan: “Pegale, pegale a una mina, total después te van a premiar, vas a seguir ascendiendo y a nadie le va a importar”. Entonces, más que enseñarnos Ni Una Menos, nos enseñan a ser misóginos y machistas, ese modelo de sociedad. Lo que pedimos es todo lo contrario.

¿Qué responsabilidades tenés como presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela?

Mi rol es representar la voz del estudiantado para el afuera. No tengo poder de decisión, represento lo que el Centro de Estudiantes discute, me encargo de que discuta efectivamente. Cada curso tiene un delegado y la idea es que el delegado charle con su división sobre todo lo que pasa y debatan entre todos y eso se lleva a reuniones de delegados y constantemente todas las divisiones están comunicadas entre sí. Por ejemplo, yo fui delegada de mi curso tres años y ahora ya no lo soy porque por estatuto no puedo ser las dos cosas: presidenta y delegada. Como conducción del CECaP, que somos la Secretaría General y yo, lo que tenemos que hacer es garantizar que existan asambleas, reuniones de delegados, que la información fluya por todo el estudiantado y después de que eso exista, que el estudiantado discuta y defina por sí mismo, yo transmito esas decisiones al afuera.

¿Desde cuándo sos presidenta?

Desde diciembre del año pasado. Pero milito desde primer año.

¿Cómo nació tu interés por la militancia estudiantil?

Cuando entré acá. El Centro de Estudiantes del Pelle es, desde hace mucho tiempo, muy fuerte, está muy organizado. Somos 2.300 estudiantes y participa la mitad, hay mil personas discutiendo y eso es muy interesante, muy fructífero siempre. Hay mucha diversidad de opiniones y con eso se puede construir un montón. Desde chica, cuando veía las marchas, las asambleas, me gustaba. Me interesaba además meterme a debatir cómo transformar la escuela y sobre todo, una vez que transformaste tu escuela e hiciste que el Centro de Estudiantes funcione podés llegar a avanzar y transformar la sociedad con un movimiento más grande, como por ejemplo el movimiento estudiantil secundario en general. Me interesaba mucho ver cómo cambiaban las cosas.

¿Qué cosas cambiaron desde el Centro?

Se fueron consiguiendo cosas: conseguimos que haya clases de apoyo en todas las materias, que no haya un bar privado que nos cobraba todo el triple de lo que estaba afuera y que no tenía ninguna especie de sentido teniendo en cuenta que esta es una escuela pública, y el bar pasó a manos de una Asociación sin fines de lucro manejada por gente con capacidades diferentes, y ahora tiene precios accesibles para todos los estudiantes. Se echaron dos rectores, y seis vicerrectores en un solo año porque venían a sacar todo lo que se había conseguido años anteriores. Hay materias acá como “acción solidaria”, “talleres de aprendizaje”, los viajes de estudio. Y esa gente quería sacar todo eso y que la escuela sea meramente comercial, muñequitos que solamente saben hacer cuentas y operaciones contables. Querían sacar todo lo que hacía a una escuela inclusiva que pueda discutir también la realidad en la que vive, y no quedar sólo inmersa en lo que pueden ser sujetos económicos, sino que forme ciudadanos críticos. Venían contra todo eso.

¿Hay algo que te disguste al ocupar tu cargo actual?

Con este tema de los preceptores en particular me di cuenta que hay cosas que son mucho más nefastas de lo que pensaba. Por ejemplo, el secretario de Escuelas Medias dijo que yo, que fui la que se reunió con él, era un robot que decía incoherencias que me habían bajado desde arriba. Y a mí me pareció una falta de respeto grande que después de reunirse conmigo diga que somos robots, sobre todo porque en esa reunión al que vimos bastante nervioso fue a él, más que a nosotras. En este conflicto se mostró muy claramente que o te posicionabas en contra de la violencia o te posicionabas a favor. Todos los que se posicionaron en defensa de eso nos hicieron saber en quién no se puede confiar, quiénes no quieren una escuela democrática e inclusiva.

Con respecto a la “escuela inclusiva” a la que aspiran los estudiantes, ¿cómo se posicionan con respecto al examen de ingreso?

A mí no me parece bien eso. El examen deja mucha gente afuera no porque sea gente incapaz para estudiar, sino porque la mayoría de la gente que hace el ingreso paga aparte cursos en institutos que son muy costosos que te preparan y hacen que rindas bien los exámenes y eso hace un filtro socioeconómico muy grande, porque el que puede pagar el instituto se va a sacar diez en todas las pruebas, y el que no puede pagarlo queda con menos posibilidades. Entonces, hoy en día, tenemos un colegio de clase media alta. No es difícil el contenido que toman en el ingreso, pero es necesaria mayor preparación teniendo en cuenta que salís de la primaria, que es un régimen muy suave, y el ingreso de repente es mucha exigencia, que el curso pago te ayuda a pasarlo. Pero el colegio también podría garantizar esa preparación previa, hay muchísimos docentes muy capaces de enseñarte y que de hecho conocen mucho más el colegio que los del curso pago.

¿Qué otras cuestiones están debatiendo los estudiantes del Pellegrini actualmente?

Hoy también estamos tratando el tema del aumento de presupuesto del 0% para las universidades, que es patético, los aumentos de luz y gas de más del 300%, la inflación. Este es un colegio al que se viene por el colegio en sí, no por cercanía, todos tenemos que viajar en colectivo, subte o tren y todo subió, por lo tanto estamos tratando el tema del boleto educativo gratuito. Por otro lado, la primera oferta a los docentes fue de un 15% de aumento de acá a octubre en cuotas, o sea… ¡Nefasto! No llegan a fin de mes. Hay dos facultades que se declararon en estado de emergencia, entonces estamos discutiendo la problemática del presupuesto para dar una lucha educativa, no solo del Pelle, sino junto a estudiantes y docentes de todas las facultades, para defender la educación pública digna.

«Me gustaría ser médica oncóloga. Pero no me gustaría salir de acá y que se termine toda mi militancia, sino continuarla haciendo laburo barrial, o militando en la facultad», dijo Fernández.

Cuando egreses, ¿te gustaría seguir alguna carrera?

Me gustaría ser médica oncóloga. Pero no me gustaría salir de acá y que se termine toda mi militancia, sino continuarla haciendo laburo barrial, o militando en la facultad. Lo que sea pero seguir en las calles. Yo disfruto la militancia. Se puede militar y hacer el esfuerzo, levantarse más temprano, estudiar y rendir bien en la escuela. A mí me va bien en la escuela.

¿Con qué estigmas convive el militante estudiantil?

Se nos trata de incapaces en todos lados. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases, que marchamos porque queremos cortar las calles y arruinar el tránsito. Nada de eso es cierto: estamos defendiendo algo que es mucho más importante que el corte de una calle de una hora. A veces perdemos una semana de clases pero con esa pérdida ganamos mucho más. Nosotros no dudamos a la hora de realizar medidas porque lo que se gana es mucho más, aunque el prejuicio por parte de diferentes sectores va a seguir existiendo. Los medios – más allá de que esta vez fue la excepción- y nuestras autoridades nos subestiman y piensan que nuestros pedidos son solamente caprichosos pero con el tiempo demostramos que muchas veces terminamos ganando y no fue solamente por presionar autoridades, sino porque llegó un momento en el cual a la hora de instalar el diálogo con la gente que tiene el poder de decisión terminaron dándonos la razón por una cuestión de que ellos no defienden una educación que viven, defienden cómo la educación les puede sacar sus frutos. En lo que es la UBA, lo único que comparten las autoridades entre sí –que pueden ser macristas, de la franja morada, del kirchnerismo o de lo que sea- es el placer por el negocio y la plata. En cambio, acá solo queremos estudiar y defender una educación democrática inclusiva, queremos tener una escuela mejor día a día, para nosotros y para la gente que venga e intentar cambiar el afuera del Pelle también. Nosotros somos los principales defensores de que luchando también se aprende.

Actualizada 18/05/2016

May 3, 2016 | Entrevistas

Paz Ferreyra nació y creció en la Paternal, más precisamente en la calle Bolivia. Aquella marca de origen resultó tan fuerte, que se constituyó en su verdadera identidad: Miss Bolivia. Antes de subir a escena, se recibió de psicóloga en la UBA, donde también estudió Letras. Trabajó como productora en el Canal de la Ciudad y recién en 2008 -cuando empezó a cantar en fiestas de amigos- se propuso comenzar una carrera de solista. Dos años más tarde editó su primer disco, Alhaja y en 2010 le siguió Miau. En su música fusiona la cumbia, con el rap y distintas variantes de reggae con algunos elementos del dance y un poco de pop.

Con sus ritmos, Miss Bolivia contribuyó a desestigmatizar la cumbia, la hizo sonar en los festivales más taquilleros y hasta la llevó a Hollywood, como banda sonora de la película Focus. Además, compuso e interpretó la canción “María, María”, tema principal de la telenovela La leona. Sus canciones no son pasatistas, se caracterizan por ser combativas y autobiográficas, con un llamado muy fuerte a las luchas reivindicativas feministas, LGBT y de derechos humanos.

En diálogo con ANCCOM, reflexionó sobre el lugar de la mujer en la música, su relación con el público y su punto de vista en la denuncia de Mailén y Rocío, al líder de La ola que quería ser chau, por abuso sexual.

¿Cómo atraviesa tu música tu formación como psicóloga y los años que cursaste la carrera de Letras? ¿Son elementos presentes?

Mi música apunta a hacerse preguntas. Y en la psicología, uno trata de hacerse preguntas. Tanto los libros que leí, como las experiencias que atravesé, no sólo académicamente, sino las experiencias de calle, atraviesan la obra de algún modo. Aunque no seas literal ni te estés refiriendo todo el tiempo a esas cosas, nunca sos el mismo después de leer un libro: te vas transformando; siento que ahí está la carrera. La Psicología es sanar con palabras y yo intento que la música que hago tenga que ver con sanar, con fortalecerse, con empoderarse. El empoderamiento tiene que ver con la salud también. Hay una psicología, quizá no es de diván o de hospital sino un dispositivo distinto que es la pista de baile o el living de tu casa o el auricular donde podés empoderarte o hacerte preguntas.

Los elementos autobiográficos en las letras de Miau generan mucha empatía e identificación, ¿cómo sentís que son recibidas tus historias por el público?

El artista sin el público no es. La gente es muy cálida, muy afectuosa, muy aguanta- trapos, me escribe cartas, me trae regalos, me tira ropa interior al escenario. Me gusta tener un público muy plural, muy diverso, no es que sólo hay una tribu en mis shows, hay gente muy distinta, un oficinista, un heavy, un rapero, un rasta, una señora, y eso está buenísimo. Es una de las cosas que me enorgullece, tener un público plural. Muchas veces, los cantantes o los artistas, los comunicadores en general, tenemos una responsabilidad, o un rol de espejear socialmente o darle asidero al otro. Uno canta sobre eso. En este disco, canté de ese modo algunas canciones y la gente se apoyó en esas canciones, se vio y se sintió representada. Hace poco me tuve que subir a un bondi porque llovía y no pasaban taxis, y el chabón no me quiso cobrar porque era Miss Bolivia y yo le decía: “¡No, por favor!”. Y puso la música en el colectivo -¡un capo!- y me regaló un chocolate. Son cosas de amor, cosas lindas.

¿Repercute de alguna manera en el ambiente musical tu reivindicación del rol de la mujer y las demandas de género que promovés?

En todos los palos de la música está esto instalado, tengo colegas folcloristas, raperas, cumbieras, del pop, del rock y todas de algún modo hacen foco en esos contenidos y no estamos organizadas, es algo que cada una hace. Está lleno de organizaciones, con las cosas que están pasando hay como una furia y se organizan movidas de repudio o también de empoderamiento.

«Creo hay más conciencia de parte de mujeres y varones antipatriarcales, que hay mayor visibilidad,» declara Paz Ferreyra.

Hace unos días se hizo público el testimonio de Mailén y Rocío, dos chicas que denunciaron por abuso sexual al cantante de La ola que quería ser chau. ¿Tenés alguna reflexión al respecto?

Me afectó mucho, me pareció muy duro, vi al video y me pegó un bife. Me pareció que está bien que exista. Las dinámicas de abuso de poder están en toda la humanidad, el humano las puede desplegar en cualquier ámbito, obvio que está el folclore originario de las groupies y de los chabones, pero estos son casos extremos que pueden pasar en distintos espacios de la vida. Estas chicas tuvieron mucha valentía y mucho coraje. Lo que ellas hicieron es una herramienta comunicacional muy importante. Está bueno que si eso sucedió, se viralice, porque tiene que bajar el umbral de tolerancia que tenemos. Hay cosas que hay que cortar la bocha, y se corta así.

Existen colectivos que tratan de empoderar a las mujeres, y desde la marcha #Niunamenos esa tendencia se ha acentuado. ¿De eso se trata ser “bien warrior”?

Para hacerla corta, bien warrior rima con ovarios. Es un estado actitudinal, un estilo de vida. Creo hay más conciencia de parte de mujeres y varones antipatriarcales, que hay mayor visibilidad. Bandas femeninas y artistas femeninas hay un montón y siempre hubo un montón, ahora hay más foco, más visibilidad y eso está buenísimo en todos los palos de la música. De algún modo u otro todas hablamos de eso un poco y está bueno que pase.

¿Que nos vamos a encontrar en tu próximo show, el último de esta etapa?

Me van a acompañar algunos invitados del disco y vamos a hacer un adelanto de tres temas del próximo disco. Miau no es algo que voy a dejar de tocar, sino que es un homenaje. La próxima vez que nos volvamos a ver en Buenos Aires va a ser con otro material.

¿Y en el próximo disco?

Sigue la cumbia, el rap y el reggae como eje, pero son temas que hablan mucho más de amor, hay militancia pero es mucho más autobiográfico, muchas canciones playeras porque estos últimos años estuve casi la mitad del tiempo en la playa y me pintó más playero.

Actualizado 03/05/2016

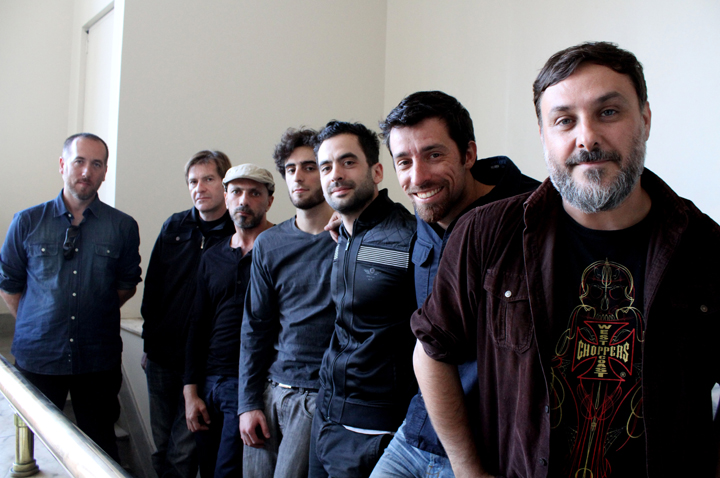

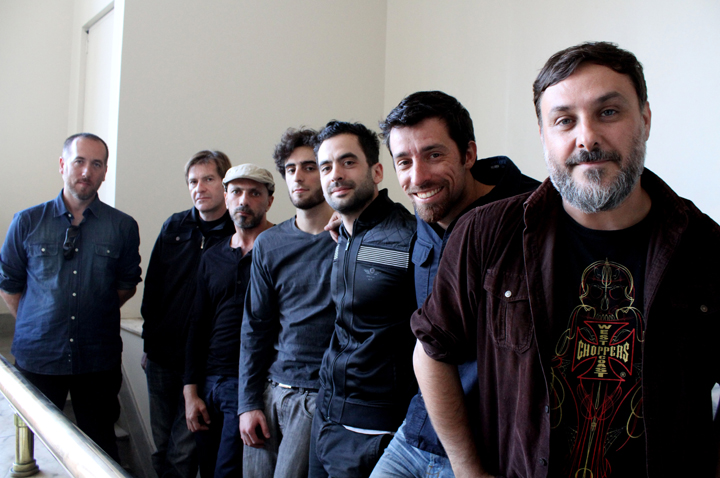

Abr 12, 2016 | Entrevistas

Fernando Santullo es un militante de la música. En su casa se nutrió de política, estudió Sociología y también trabajó como periodista. Estas marcas distintivas marcaron un camino que transitó entre el rap, el hip-hop, el Ska, el Drumb and Bass y la abstracción melódica que se desprende de sus últimas canciones. En este sentido, Santullo es un pez en el agua de la música, a veces contra la corriente a veces junto a ella, pero siempre distinto, siempre cambiante y siempre marcando una impronta revolucionaria. Entre sus colaboraciones se encuentran “Mírenme” para El Cuarteto de Nos y “El mareo”, tema que terminó cantando el infalible Gustavo Cerati. “El mar sin miedo” es su último disco, en el que no faltan guitarras estridentes y murga, de donde se extrae la misma ambición por la letra que opera en sentido político. El jueves 14 se presentará en la Sala Caras y Caretas (Venezuela 330), el 15 en Sala Lucamba, de La Plata, y 17 de

abril en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030, estas dos últimas fechas junto a Milongas Extremas, otra consolidada banda uruguaya que combina rock, tango y milonga.

¿Cuándo supiste que ibas a dedicarte a la música?

Empecé a hacer música de grande, a los 24 o 25. Hasta ese entonces era súper fan de la música pero nada más. Y en cierto momento Peyote Asesino, la banda que comenzamos con Juan Campodónico y mi primera banda, se empezó a convertir en algo serio. Ahí fue cuando me planteé por primera vez la chance de ser músico. Por supuesto, dedicarse a la música es un asunto con vaivenes, con idas y venidas, cercanías, lejanías, etcétera.

Y en este sentido, ¿qué estilos aprendiste de adolescente?

En mi casa aprendí sobre todo folklore latinoamericano, Zitarrosa, Viglietti, Los Olimareños, Los Chalchaleros, Quilapayun, Mercedes Sosa. Y también Alberto Cortez, Charles Aznavour y melódicos como José José, José Luis Perales. También escuchaba mucho los Bee Gees en su época disco, como todo el mundo en ese entonces. Ya en primero del liceo aparecieron Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, algo de Bowie y bandas de los setenta: Nazareth, Grand Funk y cosas de esas. Y en 1980 aparecieron en mi mapa Rush, The Police, U2, The Clash, The Church y mil cosas derivadas del punk y la new wave: Ultravox, Duran Duran, Soft Cell. Y el flujo de cosas no ha parado desde entonces, sin limitarse al rock para nada.

¿Qué influencias encontrás de tu carrera como sociólogo a la hora de componer canciones?

No sé, no es algo que sea fácil de ver ni de trazar. Supongo que la mirada de sociólogo aparece aunque uno no quiera pero lo mismo ocurre con el resto de las experiencias vividas. En todo caso diría que el sociólogo siempre ha acompañado al músico, aunque sin meterse intencionalmente en el arte.

¿Que significaron Peyote Asesino y Kato en tu trayectoria?

Peyote fue mi primera banda y se convirtió en el disparador de mi música, de mis ganas de hacer música y de decir cosas con la música. Fue una banda a la que le ocurrió todo súper rápido y no supimos manejar la nave como para hacerla durar. Eso sí, fue muy intenso y divertido mientras duró. Kato fue un intento de desarrollar una serie de ideas musicales que tenía entonces pero no sé si se plasmaron tal como eran en el disco. Fue un trabajo difícil, grabado en varias sesiones en España, editado en Uruguay, que tuvo poca promoción, etc. En todo caso, fue el proyecto puente entre Peyote y lo que hago actualmente y en ese sentido fue muy valioso.

¿Podríamos describir tu carrera como un proceso de mutación continua?

No sé si llamarlo mutación, en todo caso sí que me interesa no repetirme. Si la música que me gusta va cambiando (y se va sumando a la que me gustaba antes) y mi gusto artístico va cambiando y lo que me interesa se va redefiniendo constantemente, no veo porque debería petrificar la música que hago. Con el tiempo, uno va descubriendo qué cosas le salen mejor y eso va dejando al final una especie de marca personal.

¿Cómo te paras como artista frente a la realidad social?

Me parece que es inevitable pararse de alguna manera, nadie hace música en el espacio. La música, el arte, existen en tanto fenómeno social, no son en absoluto algo individual. Como dijo una vez Charly Garcia, nadie hace discos para no vendérselos a nadie. Es verdad que quien debe estar contento con su arte es antes que nadie el propio artista. Pero eso siempre está asociado a una voluntad de comunicar, de querer decir algo con la obra. Y eso siempre supone un «otro» que escucha, mira, comenta, disfruta, odia o lo que sea. Por eso lo peor para un artista es la indiferencia: no estás diciéndole nada a nadie si pasa eso. Otro asunto distinto es si ese pararse ante la realidad social debe traducirse en una toma de posiciones con tu arte sobre situaciones muy concretas. A mí, en general, me interesa la obra que tiene un recorrido, un arco de intenciones más amplio que la simple coyuntura. Pero es verdad que también hay un montón de canciones que tratan de cosas sociales muy coyunturales que me parecen buenísimas. Lo que no creo que deba existir es un dogma sobre cómo plantarse. Si domina el dogma, difícilmente sea arte.

“El mar sin miedo” parece alejarse de las influencias mexicanas y anglosajonas de tus comienzos…

Si, puede ser en el lenguaje. Pero eso se debe simplemente a que cuando compusimos las canciones hacía añares que no iba a México. En cuanto a las influencias no anglo, ya estaban todas en “Bajofondo presenta Santullo”, del 2009. Es más, en ese disco son más explícitas que en “El mar sin miedo”, donde ya no es tan claro de qué género son los temas. El disco tiene un sonido rockero pero las canciones tienen rock, pop, murga, hip hop, milonga, etc. Una ensalada que, quiero creer, al final termina teniendo gusto a Santullo.

¿Qué opinas del cambio político en la Argentina? ¿En qué podes compararlo con los procesos políticos uruguayos actuales?

Lo primero es que no sé si un cambio tan radical. Digo, no es que fuera Corea del Norte y ahora se convirtió en Australia. Argentina era y sigue siendo un país capitalista, como el otro 99% de países. El cambio más drástico parece ser el que afecta a las políticas sociales. Lo interesante de las democracias es que si llegas a la conclusión de que votaste un gobierno que hace las cosas espantosamente mal, te lo podés sacar de arriba al cabo de unos años. Es decir, si el gobierno actual realmente perjudica a un montón de gente, esa misma gente le pega la patada en el traste en breve.

¿Cómo se entremezclaron tu trabajo como artista con el periodístico?

Tuve que separar claramente ambos asuntos: cuando empecé a tocar en Uruguay dejé de escribir sobre la escena local. Me parece una cuestión de ética básica: si tenés el pequeño púlpito que te da la prensa y a la vez sos parte de la escena que comentás, estás marcando la cancha en forma descarada. Es desleal y hasta choto. Otra cosa es que, como decía con la sociología, es imposible que la mirada del periodista desaparezca cuando hago música.

¿Qué tenés preparado para tu próximo show?

La idea es centrarnos en las canciones de “El mar sin miedo” pero también recorrer material de otros discos y proyectos. Hay algún tema de Peyote Asesino, alguno de Kato, alguno que hice para Bajofondo y hasta una versión de “Ella vendrá” de Don Cornelio y la Zona.

Actualización 12/04/2016