Sep 6, 2017 | Entrevistas

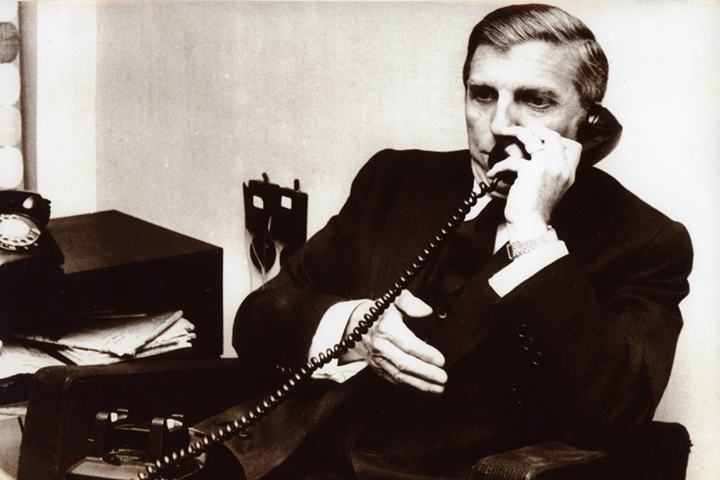

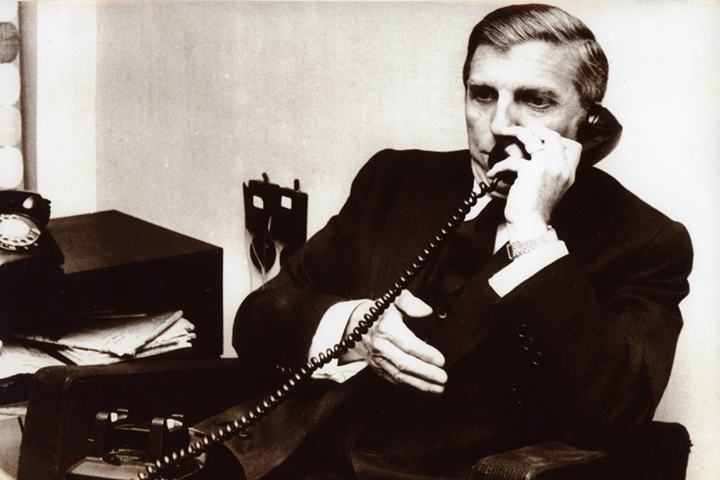

Si los perros volaran es el nombre de la película que recupera la historia olvidada de Rafael Perrotta, el dueño y director del diario El Cronista Comercial, que pertenecía a la élite porteña y que en los últimos años de su vida se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de junio de 1977, el periodista fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. A pesar de que los represores extorsionaron y cobraron un rescate de su familia, su cuerpo jamás apareció. El último testimonio que lo recuerda con vida es del director de La Opinión, Jacobo Timerman, quien afirmó haber compartido cautiverio en el Comando de Operaciones Tácticas (COT-I: Martínez), comandado por el Primer Cuerpo del Ejército.

Gabriela Blanco, Lorena Díaz y Maximiliano de la Puente dialogaron con ANCCOM sobre el film que dirigieron de forma conjunta, y que a partir de este jueves 7 se podrá ver en la sala Gaumont del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). ¿El escenario de la charla? La confitería «Las Violetas”, de Almagro, en donde Perrotta se encontraba con un contacto de aquella organización revolucionaria.

«En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados», dijo Lorena Díaz.

¿De dónde viene el título de la película y por qué lo eligieron?

Lorena Díaz: Es por una nota que escribió uno de los periodistas del diario que se llama Carlos Ávalo. El Ministro de Economía de Lanusse había dicho que no había inflación, entonces Ávalo saca un artículo que tenía un título irónico que decía: si los perros volaran la inflación sería de tanto. Y él jugó con eso y con la Masacre de Trelew, que había sido dos días antes, por el tema que a los militantes del PRT se le decía perros. Entonces él dice, que en virtud de esta libertad que había en el diario, Perrotta no le cuestionó la nota y se la dejó pasar, y que incluso después fueron los milicos a hacer quilombo por esto.

Maximiliano de la Puente: A mí me parece que el título tiene que ver con pensar un país donde pasaban cosas extraordinarias, en el que todo podía pasar. Tiene esa connotación donde podemos encontrar un personaje como Perrotta que era capaz de convertir un diario de negocios, no digo en un diario de izquierda pero que hoy entenderíamos como progresista o vinculado a la línea de la Juventud Peronista, de Montoneros y demás.

¿Qué es lo que les pareció interesante de Perrotta como para llegar a realizar un documental centrado en él?

dl P: Esta cuestión de que es uno de los hijos del fundador de El Cronista Comercial, que es un tipo que tenía muchos contactos con los grandes actores sociales de la época, básicamente políticos pero también militares. Tenía llegada directa con (José) Martínez de Hoz, que iba a comer a su casa, o con (Emilio) Massera y por otro lado, la vinculación que podía llegar a tener con sectores como Montoneros o el PRT, nos da un personaje poco explotado.

Gabriela Blanco: En principio, a mí siempre me interesó la temática de los años 70. Y Perrotta es muy rico como personaje, tiene esta controversia de venir de una familia de mucho dinero y haber sido desaparecido. Además, no se habla mucho de los empresarios que también fueron secuestrados en este período.

¿Cómo hicieron para reconstruir la historia de Perrotta a partir de los testimonios que encontraron?

L.D: En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados.

G.B: Se fue armando sobre todo con las dos facetas de las redacciones del diario, la de los 70 y la de después. Hay como 30 entrevistados, así que fue un proceso bastante dificultoso porque por cada entrevistado que teníamos aparecía un Perrotta distinto. Era complejo de armar, de hecho, en la apertura de la película jugamos con la figura de un rompecabezas por esto mismo.

¿Cuál sería esta idea del rompecabezas?

dl P: De alguna manera trasladamos esa mirada caleidoscópica al espectador, la película no cierra una única impresión al respecto, Perrotta termina siendo un personaje a construir. Jugamos con la figura del rompecabezas que nunca se puede armar del todo y para mí, en particular, la idea es que él es un producto de una época donde muchas cosas que hoy resultan impensables, eran posibles. Él actúa en contra de sus propios intereses como empresario, eso eran los 70.

«Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época», dijo Maximiliano de la Puente.

¿Cuál es el cambio que intenta llevar adelante Perrotta en El Cronista Comercial en los años 70?

G.B: Es ejemplar lo que hizo durante el corto período de tiempo que estuvo como director del Cronista. Él quería hacer un diario como Le Monde, donde pudiera aparecer una amplitud de criterio, darle la palabra a todos porque tenía esta cuestión de querer conocerlo todo.

dl P: Parece que Perrotta era muy orgulloso de su condición de director de un diario que tenía influencia en los sectores de poder y quería sacarlo de ese lugar de brindar solamente informes bursátiles para ser un diario moderno. Entonces, empieza a incorporar a un montón de gente en la redacción.

También en la película aparecen los testimonios de los dos hijos de Perrotta, que dicen no estar al tanto de la ligazón de su padre con el PRT. El tema parece aún hoy incomodar a algunos de los entrevistados.

G.B: (Los familiares) no dan cuenta de un compromiso fehaciente de alguna línea política por fuera de esta amplitud ideológica que tenía Perrotta. Decían que era una cuestión de que su padre quería escuchar todas las voces y no que tuviera un compromiso político ni con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, brazo militar del PRT) ni con el peronismo.

L.D: Sí, además, Santiago, el hijo menor, no estaba tanto en El Cronista. Y el otro hijo estuvo en un momento pero tenía una formación económica que respondía más al diario viejo que al diario de ese momento, en esta divisoria que hubo entre lo que fue la vieja redacción y la nueva. Entonces me parece que estaban más ligados a ese otro mundo.

¿Y del vínculo entre Perrotta y el PRT qué pudieron reconstruir?

dl P: Nosotros entendemos, por la información que hay, que ese vínculo existía en calidad de informante. Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época.

L.D: Aparentemente se citaba con Javier Coccoz, que era el jefe de Inteligencia del PRT, acá (NdR: en la Confitería Las Violetas). El procedimiento de seguridad que tenía el PRT hacía que los mismos compañeros no supieran quiénes eran los contactos de cada uno, si Perrotta se veía con Coccoz sólo ellos dos lo sabían.

G.B: Hay gente, como Julio Santucho, que afirma absolutamente este vínculo y otra que lo niega rotundamente. Entonces siempre nos va a quedar esa duda. Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron.

¿Y estéticamente cómo hicieron para poder narrar estas distintas miradas sobre Perrotta y su historia de vida?

L.D: Como pasó bastante tiempo fue muy variado porque empezamos con una estética más convencional, entrevistas básicamente y después sí pensamos en cómo ir mechando con otro tipo de imágenes para que no fuera solamente los entrevistados mirando a cámara. En un momento, se nos ocurrió hacer animaciones, no solamente para recrear lo que no podíamos, sino en algún punto para poner esas imágenes a dialogar con lo que están hablando los entrevistados, trabajando metafóricamente lo que dicen.

«Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron», dijo Gabriela Blanco.

Actualizada 6/09/2017

Jul 11, 2017 | Entrevistas

Basada en la novela homónima de Gaby Meik, Sinfonía para Ana habla de dos quinceañeras, Ana e Isa, que estudian en el Colegio Nacional Buenos Aires justo antes del golpe de 1976. Dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito, la película muestra un mundo de pasiones en el que Ana, la protagonista, tomará decisiones irreversibles que cambiarán su forma de ver las cosas. Desde su ópera prima, Raymundo –sobre la vida de Raymundo Gleyzer–, hasta hoy, Molina y Ardito (pareja desde hace muchos años) dirigieron Corazón de fábrica, Memoria iluminada, Alejandra Pizarnik, El futuro es nuestro y Ataque de pánico. Sinfonía para Ana, si bien utiliza recursos del documental, es su primera ficción. A poco de ganar el Premio de la Crítica en el Festival de Cine de Moscú y antes de su estreno comercial en octubre, ANCCOM conversó con ambos.

¿Cómo llegaron a Sinfonía para Ana?

Ernesto Ardito: Nuestras dos hijas estaban estudiando en el Nacional Buenos Aires y militaban. En 2012, a Niquita, una de ellas, le dieron el libro para leer. La impactó, se quedó encerrada en la habitación llorando. Entonces lo leímos nosotros y nos gustó mucho. En el medio, hicimos El futuro es nuestro [serie de cuatro capítulos sobre los alumnos desaparecidos del colegio para Canal Encuentro], que narra la misma historia pero a modo de documental, tomando casos reales de chicos de la UES. A partir de esa investigación y del libro, trabajamos la adaptación.

¿Qué los convocó de la novela?

Virna Molina: En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70. Sus sentimientos, sus intereses más allá de la política, el vínculo con sus padres. Todos esos elementos reunía la novela. Porque Gaby Meik, que no es escritora, es psicóloga, la escribió como una forma de contar su propia historia y la de su amiga [desaparecida] Malena Gallardo. Entonces tenía esa fuerza que la sacaba del ámbito de la ficción y la colocaba en un plano documental. Por otro lado, los documentalistas venimos trabajando hace mucho la militancia en los 70, pero en ficción es nuevo y casi siempre se abordó desde el 76 en adelante. Hasta ahora no existía ninguna película que abordara ese universo. Las que había estaban más direccionadas, como La noche de los lápices, al hecho concreto de la desaparición, la tortura y el sufrimiento. Y no al momento previo que era por qué estaban esos pibes motivados a militar, cuáles eran sus expectativas, cómo era su forma de sentir, de amar…

¿Cuál fue el diálogo con la autora?

VM: La relación con Gaby comenzó cuando hicimos El futuro es nuestro. Ella fue amiga de Malena, la estudiante más chica desaparecida del Nacional y uno de los casos que trató el documental. Le dijimos que nos encantaría filmar el libro. Después de ver la primera adaptación, Gaby nos dio el okey y comenzamos. Había habido intentos de filmarlo antes pero Gaby sentía que no se respetaba el espíritu, que se lo trataba de llevar a un registro tipo Melody, una película clásica inglesa que es una historia de amor, más abstracta desde lo político. Nosotros la transformamos en más política todavía.

¿Cómo fue la articulación de ficción y documental?

EA: Están totalmente vinculados. No es una película de personajes donde hay una escena que comienza, tiene su punto fuerte y termina. Se mezcla la reconstrucción y la actuación con el archivo histórico, pero además con fragmentos de escenas que completa el espectador. Eso hace que no haya un distanciamiento, que la obra no esté sucediendo y acabe frente a un espectador pasivo, sino que al trabajar las emociones junto con la historia narrativa, se va generando un intercambio. También iban surgiendo ideas en el montaje porque lo iba pidiendo la película. No teníamos un guión. Mientras estábamos montando íbamos registrando otras imágenes.

VM: Es nuestra primera ficción. Nos gustó mucho la experiencia. Hay un campo muy interesante en el cruce, donde se puede llevar a la máxima potencia lo documental y lo ficcional. Cuando se mezcla la historia personal del que interpreta con su personaje, hay muchas cosas conscientes o inconscientes que ese actor vuelca en lo que hace. El neorrealismo italiano parte de esa lógica y ha generado obras alucinantes porque había una necesidad. Se filmaba así porque no había plata. Y cuando hubo más presupuesto, se empezó a narrar como “se debían narrar las historias”. Está buenísimo cuando las historias te atraviesan. Con Sinfonía para Ana queríamos involucrarnos, que no fuera solamente una novela y adaptarla, sino entenderla hasta el final. El cine de Cassavetes, Fassbinder, Tarkovski, siempre fue el que más quisimos, con ese algo que escapa al mundo industrialista del cine, con cierta locura y búsqueda. También nos gustaba estar involucrados a un grupo con el que te une algo fuerte, que no tiene que ver con la relación laboral estricta.

¿Qué decisiones tomaron para la puesta?

VM: Hicimos búsqueda de archivos, no sólo oficiales sino también personales. Porque si contábamos la historia de la novela desde un relato tradicional, iba a quedar como una reconstrucción clásica. Además, no contábamos con una producción gigante. No queríamos que los vestuarios, los peinados, fuesen demasiado remarcados, como si fueran personajes de revistas de los 70, y no personajes reales que vivían en esa época. Por ende, se trabajó en recrear una puesta más cercana al documental y quizás no tanto una puesta colorida o cinematográfica. Buscábamos una recuperación desde la memoria.

«En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70», dicen los directores.

¿Cómo fue el casting?

EA: El de los chicos se hizo en el colegio. Manejaban el modo de comportarse de los adolescentes que buscábamos representar. De hecho, Madres de Plaza de Mayo y de chicos desaparecidos dicen que cuando los ven hablar les impacta mucho porque tienen el mismo modo de comportarse, hay ciertas subculturas o códigos internos particulares. En el Pellegrini también. El cine no es igual que el teatro. El actor que está delante de las cámaras tiene que tener mucho de su propia personalidad que vaya con el personaje. Fue muy bueno combinar no actores con actores. No sólo los chicos. Javier Urondo, que representa al papá de Ana, no es actor. La actriz es Vera Fogwill. El cruce de esa pareja generaba cosas extrañas. Cuando discutían no eran dos actores discutiendo, era una persona, Javier Urondo, en una situación donde él imaginaba a su propia hija viviendo eso, y recibía a Vera que lo taladraba. Él reaccionaba como Javier. Eso le da naturalidad y hace que el espectador sienta proximidad.

VM: Aparte había una realidad operativa: que nuestras dos hijas cursaban y tenían amigos del Nacional. Algunos que venían haciendo teatro, otros que militaban y sabían moverse en una asamblea. Convocamos en los sectores de militancia no sólo del Nacional sino de varios colegios. Tampoco queríamos hacer una convocatoria abierta porque iban a venir pibes del mundo de la actuación y nosotros queríamos de la militancia. Varios chicos habían leído y estaban fascinados con la novela y querían contar la historia que nunca se había contado del Nacional, porque se tapó durante tiempo. Cuando Lerman hizo La mirada invisible no se le permitió filmarla allí. En nuestro caso, se trataba de una oportunidad de hacer un trabajo de memoria colectiva más que una película cinematográfica de actuación.

¿La película dialoga con la realidad actual?

VM: Mientras la montábamos íbamos tomando conciencia de su vigencia. Con los primeros despidos masivos que hizo el gobierno de Mauricio Macri en el Estado, estábamos montando la parte en que el preceptor no deja entrar más a una de las profesoras y dice: “Esta mujer no ingresa más al edificio”. Fue horrible, pero una cosa es que eso ocurriese en la dictadura y otra que las mismas palabras hayan sido utilizadas por un hombre de seguridad de un organismo del Estado para no dejar entrar a un trabajador. Con esa misma prepotencia, con esa misma impotencia de la persona que se encuentra sin posibilidad de diálogo. Veníamos de una época donde cada uno podía hacer la crítica que quisiese al gobierno kirchnerista, había un debate político muy rico. Desde 2015, cuando termina el gobierno de Cristina y comienza el del PRO, hay cosas de las que ya no se puede hablar. Por otro lado está la cuestión de vaciamiento y de tristeza en términos laborales. Y de violencia de determinados sectores del Estado, como la policía, que empieza a accionar de manera irracional. En vez de operar para mantener un orden, lo hace con cierta peligrosa licencia que parecía que ya no iba a existir más. Te pueden detener por olvidarte el DNI, por averiguación de antecedentes, generan intimidación. Es el imaginario de la dictadura. Se instala la idea de que alguien tiene derecho a avasallar tu espacio personal, tus libertades individuales. Estamos viviendo etapas jodidas. Hay presos políticos y una utilización de la legalidad para fines políticos. En Sinfonía para Ana hay frases que sí estuvieron puestas por nosotros y que tienen que ver con esa sensación hacia la dictadura y hacia el presente. Como dice Ana al principio del relato, cuando le graba la cinta a la amiga: “Nos quieren hacer creer que esto nunca existió, pero es mentira, fue lo mejor que viví”. Eso es algo que también nos pasó a nosotros. Eran los mejores diez años que habíamos vivido. Un país en el que vos decías “che, tenemos diferencias, sí, pero hay laburo”.

Los hechos de represión en los secundarios se inscriben en la misma línea.

VM: Sí. Y es aberrante que un gobierno persiga a los alumnos que tienen una voluntad de organización. Siempre desde la dictadura hubo cierta idea de “bueno hay gente que va al colegio o a la universidad a hacer otra cosa aparte de estudiar”. Si un pibe en un secundario tiene la intención de participar en un centro de estudiantes, de comunicarse con sus compañeros, de dedicarle parte de su tiempo a una problemática común, eso tendría que ser visto como una virtud que docentes y directivos deberían premiar o fortalecer. Cuando un gobierno baja línea de que hay que castigarlo, marcarlo y encima le da piedra libre a la nefasta policía, es atroz. Y lo más jodido es que los pibes son los más indefensos. Y se alecciona a los demás a partir del miedo y se va formando una sociedad de individuos que no entienden que están dentro de un tejido social complejo, que su bienestar depende del de todos, que mejorar su calidad de vida, su potencial y la concreción de sus sueños y objetivos, va a depender de que se mejoren las condiciones de todos. El gobierno propicia un clima de individualismo, de competencia voraz. No es un problema de Cambiemos, no le podemos atribuir tanta inteligencia, es un tema del capitalismo. Lo único que hace Cambiemos es replicar la lógica de mercado.

¿Cómo enfocan el trabajo después del conflicto en el INCAA?

VM: Estamos todos afectados, sensibilizados y tomando una parte activa. Por primera vez los técnicos, no sólo del SICA, que es el sindicato tradicional, sino de agrupaciones de profesionales que surgieron ahora, están siendo parte motora. Eso nunca había pasado. Siempre éramos los documentalistas que ya estamos catalogados como los más “revoltosos”, o la gente con más trayectoria como Luis Puenzo o Pino Solanas. Pero cuando están involucrados todos los sectores, la cosa está mal. Está todo un poco frenado pero también todo el mundo en estado de alerta y accionando. La situación es crítica y está a punto de estallar. Lo bueno es que a partir de esto la gente toma conciencia y se involucra. A partir de estas crisis extremas surgen cosas que después son grandes logros. Hoy vemos cómo creció un 50 por ciento la producción documental. De cine, antes, con suerte, eran 16 películas anuales y ahora son 50. Eso hace que más gente filme y surjan cineastas nuevos. Las luchas te comen la cabeza pero por otro lado te fortalecen. Nadie quiere vivir en la crisis pero, cuando está, hay que llevarla hasta el final y solucionarlas, no poner parches. Si bien es desalentador, estamos todos juntos y eso da algo de tranquilidad.

Presentaron Sinfonía para Ana en el Festival de Cine de Derechos Humanos, ¿qué sintieron?

VM: Siempre ese un espacio donde pasamos nuestras películas. Fue el primer lugar donde se pasó Raymundo, es el primer público al que están destinadas nuestras películas, a los que sienten la necesidad de que exista un cine así. Fue una emoción para ellos y para nosotros. La podíamos presentar en Mar Del Plata o en el Bafici, pero no son festivales que respondan a nuestra búsqueda. El Festival de Derechos Humanos tiene una historia muy grande. Cuando casi no se hacían festivales acá, abrió una línea que después siguieron otros.

¿Quién la distribuye?

VM: Distribution Company, la dirige Bernardo Surni, uno de los distribuidores históricos de Argentina (La Historia Oficial, El secreto de tus ojos, Infancia clandestina). Cuando se la mostramos le encantó y dijo que le va a poner todas las ganas. Obviamente tiene un límite para conseguir sala. Estamos a merced de los exhibidores que son los dueños de las cadenas y los que aprueban los horarios. Todos pedimos un horario normal, racional, para meter determinada cantidad de espectadores y que no levanten la película en la primera semana. La pelea es esa y, un poco por eso, esperamos hasta octubre para estrenarla, ya que la pantalla de cine argentino se divide por cuatrimestres y el último, que arranca en octubre, es el que está más libre. Porque este año se van a estrenar muchas películas argentinas que se hicieron en 2015, 2014, 2013, de tipo más independiente, incluidas la última de Lerman y la de Lucrecia Martel. Va a ser triste el año próximo y el siguiente, porque no se está filmando, las películas van a ser muy pocas comparadas con todas las que se están estrenando ahora.

Actualizada 11/07/2017

Jun 14, 2017 | Entrevistas

Hace cuatro años, Lisandro Carcavallo empezó a producir audiovisuales de corta duración. Una tarde, en su casa, junto a una amiga, revisando su vieja agenda, encontró guardadas sus entradas a los recitales que había concurrido en la mítica Cemento. Ese fue el disparador. “No puede ser que no haya nada sobre esto”, pensó. Dos años y 87 entrevistas después, Cemento, el documental fue exhibido en el estacionamiento donde funcionó el mítico boliche al que Lisandro fue por primera vez a los 14 años y continuó yendo hasta que cerró. Declarado de interés cultural por la Ciudad, la película de recupera la dimensión del “primer germen de la democracia”, como dice su eslogan promocional. Ahora se proyectará nuevamente el próximo miércoles 21, a las 18.30, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

¿Cómo nació el documental?

Influyó mucho mi pasado. Haber ido a Cemento me dio las herramientas para contar lo que se vivía. Y después, lo triste que fue enterarme que era un estacionamiento y la necesidad de reivindicarlo. Yo también toco, y la falta de espacios se nota, entonces el hecho de que hoy sea un estacionamiento habla de una postura ante los hitos culturales. Así surgió la idea de poner a Cemento en el lugar que se merece y contar la historia de lo que allí se vivió.

¿Por qué decís “el primer germen de la democracia”?

Cemento nace en 1985, con una democracia que estaba recién comenzando y donde todavía existían las razzias de la policía, persecuciones por tener el pelo largo o vestirte de tal o cual manera. En ese contexto, Cemento abre como una discoteca con una particularidad: no tenía derecho de admisión. Fue el primer lugar en albergar en democracia a todos los artistas, los performers, los travestidos o todo aquel que de verdad quería expresarse. Les da lugar a expresiones como la Organización Negra que anteriormente no tenía espacio y tenía que hacer sus actividades en la vía pública. Cemento brinda un lugar de desarrollo, de contención y de encuentro artístico.

«Cemento fue el primer lugar en albergar en democracia a todos los artistas, los performers, los travestidos o todo aquel que de verdad quería expresarse».

¿Hoy no hay lugares así?

Cromañón marcó el cierre de una época. Hay un antes y un después. Hoy la escena mainstream es más cuidada, no así el under que sigue teniendo lugares donde puede pasar cualquier cosa. Lo que sucede es que uno sigue tocando porque confía que esos lugares estén aptos.

¿Faltan políticas?

No les interesa, subsidian un big mac pero no subsidian un centro cultural. Entonces, los lugares alternativos terminan siendo de resistencia porque no tienen ningún apoyo. Eso es lo terrible, que no haya una política que permita el desarrollo de estos espacios. Hoy tenemos el Centro Cultural Kirchner, ahora, yo me pregunto: ¿es para todos? No sé si ciertos pibes van a ir porque la cultura, cuando la segregan en estratos, es complicado de acceder. Cemento rompía con esto, era para todos, no importaba si vivías en Puerto Madero o en La Tablada, ibas y te sentías igual con el que tenías al lado. Por algo hoy tampoco existe La Perla, el Parakultural, el Café Einstein. No se trata de vivir del pasado, pero si tapamos las cosas con gimnasios, shoppings, estacionamientos, perdemos es la memoria de lo que somos.

¿Qué es Cemento, el documental?

Arrancamos sin nada, sin plata ni equipos. Empiezo solo con un sonidista al que le pagaba 120 pesos. Era demostrar que el cine independiente existe, que hay cosas que se pueden hacer con la gente adecuada y confiando. Creo que si hubiera tenido 20 mil dólares, la película no hubiera quedado así, había que hacerla a pulmón, como era Cemento, independiente. Está buenísimo haber logrado abrir ese lugar (Cemento) por una noche, la gente que fue a Plaza Francia a ver la proyección gratuita, demuestra que cuando le acercás cultura, la gente quiere y está ávida. Estaría bueno que se analice de qué forma se le puede acercar a la sociedad, a los pibes, más cultura genuina. Porque Cemento es nuestro, no existe en otro lugar. Estuvo el CBGB en Estados Unidos, estuvo The Cavern en Inglaterra y nosotros tuvimos Cemento, es nuestro.

¿Cuál fue la parte más difícil?

La de Omar (Chabán) era la que más miedo nos daba. Porque tal vez se confunda, nadie está diciendo que haya sido inocente o no haya sido responsable, pero tampoco se puede negar que fue un gestor cultural. Se equivocó, pagó, pero el tipo estuvo dando oportunidades a las bandas y teniendo el Café Einstein en plena dictadura, un lugar donde tocaban Soda Stereo y Los Twist. Fue un tipo que construía cultura, eso es lo que tratamos de mostrar, la diferencia que hay en Cemento con respecto a los lugares de hoy. Cuando se dice que no se firmaba un contrato, cuando dicen que las bandas no cumplían con el arreglo pero Omar les decía que estaba todo bien, que vuelvan. Qué distinto que es ahora, donde para tocar con una banda tenés que poner cinco lucas o no tocás. Es imposible hablar de Cemento sin hablar de Omar.

¿Y cómo describirías a Cemento?

Alejandro Taranto es el que mejor lo hace. Fue la tercera entrevista y nadie logró describirlo como él. Él dice que fue la usina cultural más importante que tuvimos en la Argentina. Y fue eso, una usina cultural tremenda, que dio espacio, lugar y oportunidad a montones de artistas y eso es algo que no se puede comparar, algo invaluable. No sabemos qué hubiese pasado si no estaba Cemento, pero sí sabemos que Cemento estuvo y que fue el lugar indispensable, el paso previo, el paso obligado de toda banda under que quería ser algo en el ambiente o en el mundo de la música.

No sólo de la música.

Exacto, pasa que después surgió el Parakultural, más teatral y performático. Como se ve en la peli, en Cemento surge la necesidad de hacer guita porque si no, no funcionaba, entonces empiezan a tocar bandas. En esa necesidad también hubo una apuesta, porque Divididos tocaba para cuarenta personas en un lugar que era para más de mil. Y no les dijeron “acá no vengas más” o “la próxima traeme más gente”. Si bien se necesitaba la guita, no se la puso antes que a la cultura.

Actualizada 22/05/2017

Ene 3, 2017 | Entrevistas

Hace dos años Mariano Corbacho dejó las novelas y la ciencia ficción y se dedicó a leer exclusivamente material sobre la última dictadura militar. Su documental 70 y Pico, que se estrenó el último jueves, hace foco en el papel de su abuelo, Héctor “Pico” Corbacho, decano interventor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y profesor de dibujo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante esa etapa. Fruto de una investigación junto a los productores Martín de Dios y Juan Pablo Díaz, en la película se cruzan dos relatos: el del movimiento estudiantil universitario y el del propio Héctor Corbacho. “No me quedaron preguntas por hacerle a mi abuelo. Pero tal vez haya muchas respuestas que él no dio”, reflexiona el director.

¿Cómo surgió la idea del documental?

La pregunta disparadora tiene que ver con que mi abuelo contaba que lo habían intentado matar dos veces mientras fue decano. Cuando yo tenía 12 años, me mostró una carpeta donde guardaba algunas publicaciones con amenazas. A partir de ahí me pregunté por qué lo querían matar. Surgió desde lo personal, pero la intención no fue trabajar la esfera individual sino explicar la responsabilidad de mi abuelo como actor político en relación al contexto social en el que operó. Para eso el documental hace un recorte desde 1966, en “La Noche de los Bastones Largos”. Investigamos cómo el movimiento estudiantil universitario empezaba a participar masivamente, generando propuestas pedagógicas vinculadas a la práctica social. Era importante explicar esto para dar cuenta qué fue lo que vino a reprimir el Terrorismo de Estado y qué rol jugó mi abuelo en todo eso.

¿Cómo lo tomó su familia?

Ellos jamás juzgaron las intenciones del proyecto ni el abordaje de las entrevistas. De hecho mis hermanos y mi vieja aparecen en el relato y también participaron en las proyecciones. El respaldo familiar me da tranquilidad. Ellos no tienen el mismo nivel de inquietudes que yo pero cada uno asume la realidad como puede. La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos y esta posibilidad me parece muy valiosa.

«La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos», detalló Corbacho.

¿Por qué su abuelo accedió a ser entrevistado?

En cierto sentido, nunca tomó en serio el tema de las filmaciones y de que yo estudiaba cine. Lo vivió más como un diálogo serio que como una entrevista. Las ocho veces que hablamos hice foco sobre el mundo universitario. Siempre planteaba el tema sobre el que quería hablar y saber su visión de los hechos. También hay un vínculo personal en lo cual lo afectivo juega un papel clave para que haya accedido, porque por más que pueda no haberlo tomado del todo en serio, “Pico” acompañó en todo momento.

¿Hubo resistencia de algún entrevistado al conocer su vínculo familiar?

En todos los casos hubo una cautela inicial. Siempre querían escuchar qué tenía para proponerles. En ese tema fui directo, me presentaba como Mariano Corbacho, el nieto de Héctor “Pico” Corbacho, interventor decano de la carrera de Arquitectura durante la última dictadura. Les expliqué mi punto de vista y que la intención del proyecto no era generar una mirada exculpatoria sobre la figura de mi abuelo.

El Gobierno de Cambiemos ha reinstalado la teoría de los dos demonios y que lo que hubo fue una “guerra sucia”, ¿qué aporta 70 y pico en el este contexto?

La intención del documental es seguir abonando al pensamiento crítico de ese período. Sobre todo para entender cuáles eran los proyectos políticos en pugna en ese momento, y no juzgarlos como historia del pasado, sino más bien lograr tomar de esas experiencias elementos que ayuden a pensar el presente. El caso de Darío Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa, que no quiere saber, empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo.

En su película, el movimiento universitario de los años 60 y 70 aparece como un actor social fundamental, ¿qué similitudes y diferencia tiene con el actual?

Me parece importantísimo. Las agrupaciones estudiantiles son las que impulsan propuestas que tienen que ver con el contexto universitario o con los de la sociedad en general. Es un movimiento que motoriza cuando los niveles de conflicto se tensionan, como en la masiva marcha universitaria de mayo de este año. Pero hay diferencias en la masividad y la disputa de cuál es el perfil profesional, o sea, preguntarnos para qué se estudia. Eso se borró de la discusión. Hoy todos sabemos que se estudia para el mercado, salvo excepciones. Es importante volver a discutirlo y pensarlo, porque el profesional que se forma es la preconfiguración de la sociedad que queremos construir.

«Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo», sostiene Carbacho.

¿Qué rol cumplió la dictadura en la destrucción del sistema pedagógico y educativo?

La intención era desmovilizar, instalar un proyecto contrarrevolucionario. Ante una fuerza revolucionaria en ascenso, los militares desarticularon directamente al movimiento obrero, al estudiantil y a los sectores armados a través de la instalación del terror y la muerte. Hubo una política que desarticuló todo ese proyecto, que fraccionó a la sociedad instalando el miedo, para que la preocupación ya no sea del desarrollo colectivo de la ciudadanía, sino por la integridad individual y privada.

¿Se contactó con personas con situaciones como la suya a partir de la película?

Sí, después de algunas proyecciones se me acercaron familiares de tipos que tuvieron algún papel en la dictadura. Me sorprendió que lo hacen por lo bajo, con temor. El caso más extremo es el de una chica que realizó por su cuenta una investigación sobre su abuelo, que fue juez en la dictadura. Es muy bueno que el documental sirva para mover esa fibra íntima y ver qué hacer con eso. Ante todo para saber que la vinculación de sangre no te condena y que no hay que cargar con ninguna mochila.

¿Su abuelo tuvo alguna colaboración con la desaparición de estudiantes?

La investigación no arrojó nada que dé cuenta de eso, más allá de los testimonios de quienes declararon en la causa ESMA. Pero no hay documentación que lo certifique. Ahora, creo hubo un nivel de participación de mi abuelo. Primero, porque él en una de las entrevistas dice: “No me encontraron nada”, que no es lo mismo que “no había nada para encontrar”. O el caso de Hernán Abriata, un desaparecido al que lo fueron a buscar a la casa diciendo que eran de Arquitectura. Los tipos tenían la ficha del legajo de la Facultad que habían sacado del expediente del alumno. ¿Quién facilitó esos legajos? Hay preguntas que quedan en el aire sin respuesta, pero que hay que hacerlas igual.

Actualizada 06/09/2016

Nov 15, 2016 | inicio

En un viaje que Julieta Sans hizo a la Argentina durante fines de 2011, tras vivir por más de diez años en Europa, leyó una noticia en un medio local. El recorte contaba la historia y el trabajo de Guido Fuentes, un boliviano que, movilizado por las desigualdades existentes en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, había creado una escuela y agencia de modelos para las chicas del barrio. Atrapada por esa historia, Sans realizó un documental que se estrenó la semana pasada y que se proyecta en Bama Cine Arte. ANCCOM dialogó con la realizadora, con el mismísimo Guido y con sus modelos.

La escuela de modelos abrió sus puertas en agosto de 2008. El puntapié inicial se dio en los festejos del Día del Niño, cuando se realizaba un agasajo a los chicos del barrio con un escenario en el medio de una canchita de fútbol que se encuentra entre la terminal de micros y la villa. “Comencé a observar con detenimiento mi alrededor y noté que había un contraste raro. Un choque de clases, de culturas. Por un lado, se veían los colectivos entrando y saliendo a la terminal; por otro, las casitas del barrio, que en ese momento sólo llegaban a tener dos pisos como máximo. Para coronar ese panorama, se veían de fondo los edificios imponentes de la Avenida Del Libertador. Miré mí alrededor y dije: ¡Qué lindo sería armar una pasarela con modelos desfilando entre todo ese contraste. Me imaginé eso y tomé la iniciativa’” dice Guido, quien agrega que en Bolivia había trabajado como modelo y había sido jurado de diferentes concursos de belleza, como Miss Boutique.

Sans realizó un documental sobre la agencia Guido Models, que se estrenó la semana pasada y que se proyecta en Bama Cine Arte.

A partir de ese día, Guido formó su plantel de modelos con sus amigas del barrio y vecinas. Recorrió y golpeó puertas ofreciendo cursos de modelos gratuitos. Tuvo que enfrentarse con que, más de una vez, las mamás de las chicas lo tratarán de loco y desequilibrado. Lo que no sabían es que se estaba gestando la primera agencia de modelos de la Villa 31, a la que luego llegaron modelos de otras zonas.

Julieta Sans, una vez instalada por completo en Buenos Aires, comenzó de lleno con su proyecto audiovisual. Luego se involucraron otros productores y juntos presentaron la idea al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Allí consiguieron un subsidio destinado a financiar documentales, que les permitió, mientras filmaban, escribir el guión, estructurar y dar forma a la historia. Enseguida, entabló una gran amistad con Guido. “El rodaje duró en total unos tres años. En el medio me seguí formando en cine” afirma la directora.

Sans se ríe cuando se le pregunta qué le llamó la atención del trabajo de Guido para que decida retratarlo con su lente: “Me pareció un poco descabellado el proyecto, pero muy valioso por el contenido social, su convicción y su fuerte deseo de llevar a cabo sus ideales. Me interesó que plantee la inclusión social en la moda, cuando este es un ámbito conocido por su exclusividad”.

Si hay algo que caracteriza a Guido Fuentes es luchar por la inclusión social. Así lo sienten los y las modelos que trabajan en su agencia. Brenda, de 21 años, vive en Bajo Flores y trabaja con Guido hace seis meses. “Fue un flash. Lo tengo en Facebook y vi que subió una nota solicitando chicas y chicos porque iba a haber un evento en Costa Salguero. Me anoté y quedé. Para mí era un ícono, yo no me animaba a hablarle. Por ahora, soy modelo como hobbie, pero quiero que esto se convierta en mi principal trabajo”, afirma Brenda, esperanzada.

Guido Fuentes, creador de «Guido Models» y Julieta Sans directora del documental.

Con sus 18 años, Katherine vive en Monte Grande. Viaja durante dos horas para llegar a la agencia ubicada en la Villa 31. Siempre acompañada de su mamá, una peluquera que no duda en afirmar que, tanto ella como su hija, tuvieron una vida muy difícil. Hace unos años perdieron su casa ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vivieron por un tiempo en la Villa 21. Hace dos años su situación económica mejoró y pudieron volver a Monte Grande. “Las agencias son muy caras. Yo no tenía los recursos para entrar. Hace unos meses, cuando estaba abierta la convocatoria para el desfile de Costa Salguero, mi mamá le habló. Ahí fue la primera vez que desfilé. Es hermoso que te aplaudan por algo que te gusta. Quiero llegar más alto, siempre de la mano de Guido”, contesta Katherine entre risas y una brillante mirada.

Además de enseñar a sus modelos cómo tienen caminar, Guido predica con el ejemplo del sacrificio. Constantemente habla con ellas y les explica que desfilar no es la única alternativa. “Yo les insisto que estudien. De hecho, uno de los requisitos para participar de la agencia es estar en la escuela o en una facultad” asegura.

El documental Guido Models fue filmado entre los paisajes de la Villa 31 y Cochabamba, Bolivia, lugar de nacimiento y crecimiento de Guido Fuentes. La directora y artífice de este proyecto explica: “La película es un pequeño retrato de Guido y del mundo que él creó. Las chicas, Delia y Sonia, lo acompañan en ese camino, pero no centramos todo en ellas. Además, están en una edad en la que no está del todo claro si quieren dedicarse de lleno a la vida del modelaje. El mundo es muy amplio cuando tenés 18 años y las chicas rondaban esa edad”.

“La película es un pequeño retrato de Guido y del mundo que él creó».

Delia, una veinteañera que mide cerca del metro ochenta, lo acompaña a Fuentes durante todo el rodaje de la película. Forma parte de la agencia desde los 12 años. “Viene un día Guido y me dice que quiere filmar una película, si quiero formar parte. Que estaría bueno que participemos, que muestre mi casa, mi familia, hacer una gira por los lugares donde vivió él. Acepté y tuve una muy buena experiencia. No vivo del modelaje, es un avance más. Yo trabajo de otra cosa y estudio”, dice Delia, quien en cinco años se ve formando parte de una buena agencia o teniendo la suya propia y volcando en ella todo lo que aprendió con Guido.

Fuentes entiende que la agencia es un sueño, tanto para las modelos, como para sus familias. Cuenta que, para muchos, la única meta es que sus hijas crezcan para ayudar con los quehaceres del hogar o para cuidar a sus hermanitos. Por tal motivo, entiende que, gracias a su trabajo, ahora cuentan con mayores aspiraciones que esas.

El estreno en el BAMA Cine Arte viene acompañado de la mudanza del lugar físico en el que Guido Models funcionaba. Ahora pasará a ocupar un espacio más de la larga avenida Rivadavia, precisamente al 7900, en el barrio de Floresta. La mudanza llevará a Fuentes a ampliar su horizonte de trabajo: “La gente de afuera de la villa tiene desconfianza y miedo de acercarse. Estar en el barrio nos limita muchos trabajos. Yo siempre les digo a las chicas que están desde sus 12 años conmigo y hoy ya tienen 20 que prueben en otra agencia, pero ellas no quieren. Esto lo hago únicamente por ellas, para que puedan conseguir más desfiles y dedicarse de lleno a esto”.

Enmarcada en esta mudanza, Fuentes prefiere que los medios hegemónicos no ingresen más a la villa de su mano: “Yo quiero que los medios muestren la parte positiva del barrio. Sé que tienen que vender, pero apelo a que muestren el lado humano. Han usado esto sólo como marketing, con un título llamativo”. Guido explica que, si bien muchos bolsillos se ven beneficiados, esta clase de acciones a ellos los perjudica. Diversos diarios han titulado cosas terribles como Glamour en la miseria o Las modelos Villeras. “En una nota que nos hicieron en La Nación tuvieron que cerrar los comentarios porque los lectores opinaban de manera prejuiciosa y discriminadora, tildando a las chicas como las futuras esposas de los narcos”.

Ante la realidad desoladora construida por medios conservadores, Guido rescata la existencia de sujetos sin voz, quienes trabajan día y noche, duermen poco y recorren entre dos y tres horas para llegar a sus empleos. Ellos, dice, son quienes merecen ser tapa de un diario.

“Yo les insisto que estudien. De hecho, uno de los requisitos para participar de la agencia es estar en la escuela o en una facultad” asegura Guido.

Actualizado 15/11/2016