Oct 26, 2016 | destacadas

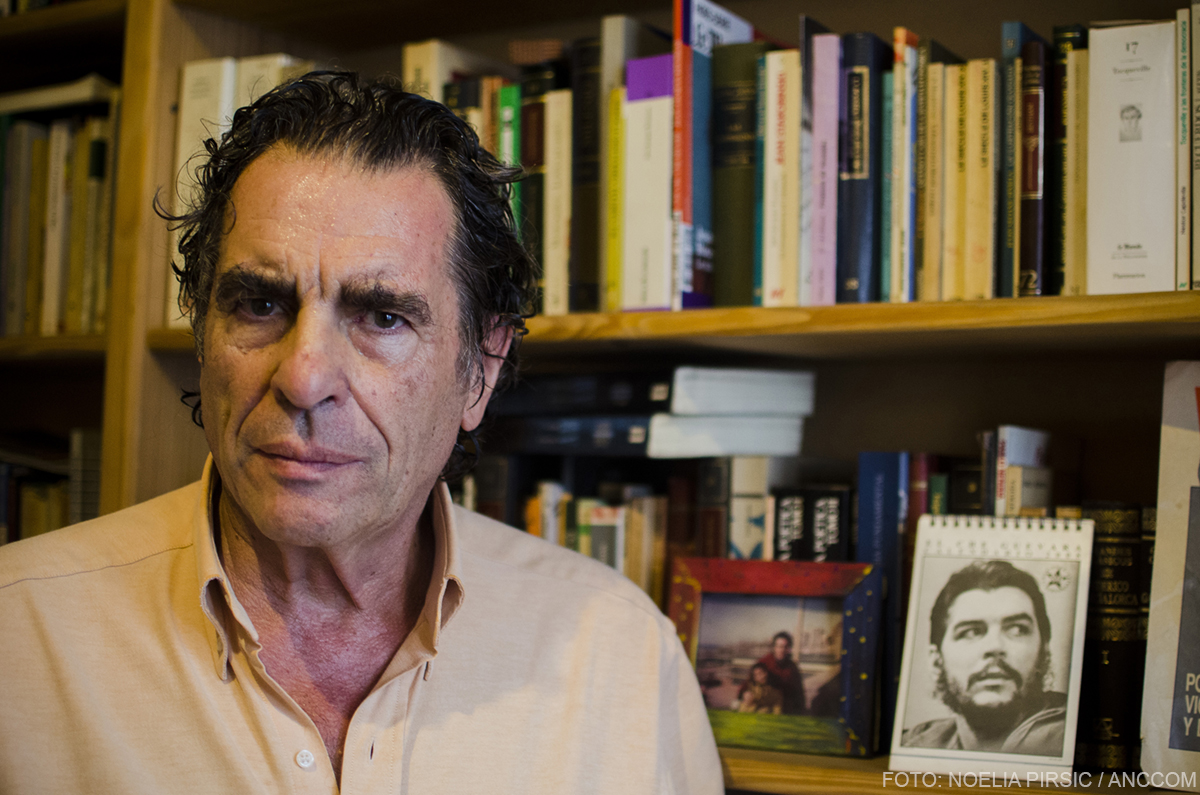

Mientras de fondo suena una pieza del clarinetista Richard Stoltzman, el aula magna “Felipe Boero” del Colegio Mariano Acosta, dispone una pequeña mesa alargada vestida con un mantel blanco y con un arreglo floral en su centro. La voz que da inicio a la charla que presenta la muestra fotográfica “Memoria en llamas” es la de Amanda Toubes, una mujer de más de 80 años, bajita, de cabello corto canoso, mirada cálida y sonrisa pícara. A simple vista, nadie imaginaría que ella fue la primera delegada mujer de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) o que formó parte de un grupo de educadores populares de vanguardia en los años sesenta. Y es lógico, de Amanda falta decir muchas cosas más. A su lado, se ubicó, Alejo Moñino, de quién, por ahora, diremos que es, simplemente, el curador de la muestra que se exhibe en la escuela Mariano Acosta, que estará abierta a todo el público el próximo sábado 29, durante La Noche de los Museos. También acompañan la rectora de la institución, Raquel Papalardo, y la Presidenta de la Asociación Cooperadora, Silvina Hermosa.

Pero antes de seguir la crónica, ¿quién es Amanda Toubes? Maestra y luego docente universitaria, reconocida por su extensa carrera como educadora popular y miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Hasta 1994 fue directora editorial de varias colecciones del CEAL (Centro Editor de América Latina), la editorial dirigida por el mítico Boris Spivacow, que funcionó desde 1966, luego de que debiera abandonar su otra gran creación: Eudeba.

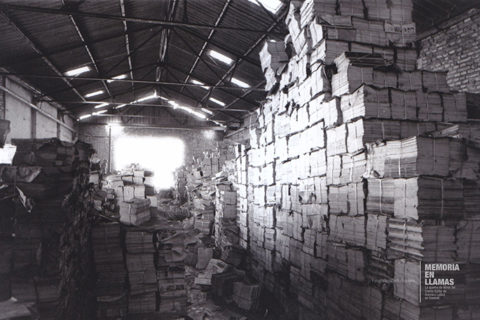

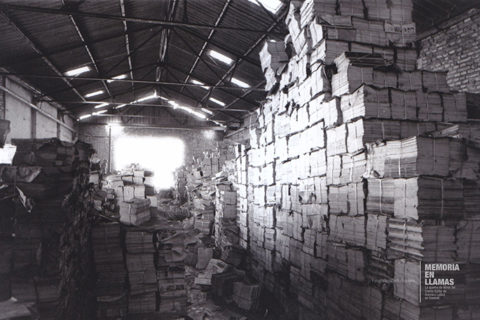

Las muestra «Memoria en llamas» es una obra que documenta el día que la dictadura ordenó quemar un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina.

Ahora sí: “Yo no sé por dónde comenzar”, arranca Amanda, “le voy a preguntar a Alejo, que es el responsable de que esté hoy en este lugar”. Lo dice un poco en chiste, pero también es realidad. Desde hace un año y medio, Amanda Toubes encara junto al periodista y documentalista Alejo Moñino un proyecto fotográfico itinerante y multiplicado, que ilustra y documenta el día en que la última dictadura cívico militar, imitando las prácticas nazis, pretendió destruir el saber y la cultura haciendo arder, en un baldío de Sarandí, 24 toneladas de libros que, según decían los represores, “atentaban contra la Constitución Nacional”.

Alejo presenta sus dos micro-documentales y la muestra de fotos, como productos de la casualidad, la misma que lo convirtió en el curador. Habiéndose criado en Wilde, partido de Avellaneda, conocía de oído la historia de la quema de libros. Pero recién hace un año y medio decidió pasar del modo google, a investigar sobre qué había pasado verdaderamente, con fuentes propias. Sus primeras preguntas rondaron ante la rareza de que hubiera fotos, aunque pocas, sobre un hecho represivo y que se supiera la cantidad exacta de los libros quemados: 24 toneladas. Más tarde Moñino se enteraría de que estas precisiones estaban detalladas en el expediente de la causa, porque la quema de los libros del CEAL no fue entre gallos y medianoche, fue a plena luz del día, por orden judicial.

Así se acercó a la Municipalidad de Avellaneda, con la idea de hacer algo conmemorativo, con motivo del 35° aniversario. “La recepción”, dice Moñino, “fue buena”. Entonces, conformó un grupo de trabajo, que comenzó contactando a las bibliotecas populares y conoció al Grupo Editorial La Grieta, de La Plata, que en 2013 había organizado un acto simbólico por los 33 años de la quema, en el baldío de Sarandí.

Lo primero que surgió, antes de conocer a Amanda, fue grabar un primer micro-documental, con la voz de Mempo Giardinelli, citando fragmentos de una nota que había escrito en 2013 en Página 12, cuando se cumplían los 33 años de la quema. Su hablar, casi teatral, adentra al espectador en la dictadura y en lo que significó la editorial CEAL por esos años: “Era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir eran una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas (…) pero su supervivencia casi milagrosa entre 1976 y 1980 tenía sus días contados”.

Después Alejo logró ubicar a Amanda y a Ricardo Figueira, trabajador de la editorial e historiador, quienes aquel 26 de junio habían presenciado la fogata. “Lo llamé a Ricardo y le dije: ´Mirá Ricardo, nosotros nos vamos a morir, por qué no dejás entrar a este chico para que le cuentes la historia”, contó Amanda. “¿Pero vos lo conocés?”, le preguntó Figueira. “No, yo ni lo conozco. Eso sí, es de Avellaneda”, agregó Toubes. Y parece ser que ese detalle lo convenció, porque durante 36 años Figueira había casi siempre evitado la exposición pública, incluso ante la insistencia de Aníbal Ford, quien era un gran amigo y compañero de la editorial.

Moñino revela: “Fue con esos encuentros que me terminé de enamorar de esta historia y de sus personajes. A Ricardo le pregunté por la veracidad de las pocas fotos que circulaban en la red y él distinguió las correctas de otras, que correspondían a una quema de libros pero en un regimiento de Córdoba, también durante esa época. Lo mágico fue cuando él me contó que tenía guardadas 29 fotos inéditas, que sacó aquella tarde”.

La “cajita que inició todo esto”, como le dice Amanda: 29 negativos que surgían del propio cinismo del juez, De la Serna, de La Plata, que ordenaba que la propia editorial fotografiara la quema para que quedara el registro de que no se robaban los libros, sino que, efectivamente, eran quemados.

Surgió entonces el segundo documental con tanta potencia como el primero y después vino la muestra: “Te presto los negativos, cuidalos”, le dijo Figueira a Alejo, quien cuenta que asumió el riesgo de elegir las 17 mejores fotos para armar la primera e improvisada exhibición de ese material hasta entonces desconocido. Como parte de una generación que vivió la dictadura en su primera infancia, hay algo personal que también lo toca: “Fue mágico cuando supe que Ricardo Figueira es el esposo de Graciela Montes, una de las escritoras infantiles más importantes del género en Argentina. Yo tengo 39 años, crecí en los ‘80 leyendo libros prohibidos que mi vieja encanutaba y les cambiaba la tapa con forro de papel. Yo la leía a Graciela Montes de chiquito y de repente estaba en su casa comiendo torta fritas y tomando mate hablando de estas fotos”.

Sobre el proceso que desencadenó en la muestra, Alejo dice: “Cuando las fotos salieron a la luz, nos empezaron a llamar desde un montón de lugares para llevarlas. Así la muestra se fue reproduciendo y multiplicando”. Algunos lugares donde ya circuló fueron el Espacio de Memoria de Avellaneda, donde funcionaba el CCDTyE “El infierno”, que se abrió el pasado 24 de marzo, el Haroldo Conti, el MAF (Museo Archivo de la Fotografía, en México), las Universidades de Entre Ríos y San Luis, donde se instaló de forma permanente y, próximamente, estará en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, y en el Hall de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), entre otros sitios.

Amanda Toubes, integrante del Centro Editor y testigo de la quema.

LA DICTADURA

Entre anécdotas, Amanda no se detiene sólo en la quema. “Hoy cuando vi a los jóvenes sentados en el patio de la escuela media, con sus atuendos y sus manos pintadas, empezamos a pensar cuántas cosas han pasado para que estos muchachos puedan estar sentados en el suelo, riendo, tomando mate y sobre todo sintiendo que la vida es para ellos más libre que la de aquella juventud”. Los recuerdos se retrotraen a los años oscuros: “En 1976 se llevaron detenido a un jefe de depósito y a otro trabajador. Los arrojaron en una plaza dos días después. Ese mismo año habíamos tenido varias bombas antes y la cosa más tremenda: la muerte de un compañero, Danielito, en diciembre, que quería conformar un centro de estudiantes en la Facultad de Psicología. En 1978 se llevaron detenidos 12 compañeros de depósito y así hasta el 80”.

El día de la quema de libros, con presencia de empleados de la editorial, es representado por Toubes como “un cortejo casi fúnebre”. “En algún momento los vamos a reponer”, recuerda Amanda y hoy reflexiona: “En estos tiempos de fiebre amarilla no nos tenemos que olvidar de todo esto”.

EL CEAL

La historia del CEAL es la historia de algo más que una editorial privada. Fue la forma de salida a lo que la Noche de los Bastones Largos (1966) marcaba: la intervención y represión dentro la Universidad. Boris Spivacow, gerente general de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires (Eudeba) desde 1958, presentaba su renuncia junto a todo un grupo de intelectuales de la universidad. Amanda recuerda que ese hombre decía: “Un libro tiene que costar menos que un kilo de pan» y en el afán de continuar con la tarea de ofrecer buenos materiales literarios a precio accesible, fundaba el 21 de septiembre de ese mismo año, el Centro Editor de América Latina, con prácticamente el mismo equipo de trabajo de Eudeba: Aníbal Ford, Oscar Díaz, Beatriz Sarlo, Horacio Achával, Susana Zanetti, Jorge Lafforgue, Graciela Montes, Ricardo Figueira y Amanda Toubes, entre otros.

“Pensábamos que íbamos a volver pronto, que estar fuera de Eudeba iba a durar a poco, éramos tan ridículos…”, recuerda Amanda. El lema del Centro Editor era «Más libros para más” y no era una metáfora: “Boris fue un hombre que sólo quería hacer libros. Fueron casi 5.000 títulos”, dice Toubes. Hoy vuelven a brillar desde la memoria colectiva, con los destellos de aquella fogata cruel.

Actualizado 25/10/2016

Oct 26, 2016 | inicio

Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos. Eso explica cómo un cementerio, por ejemplo el de Avellaneda, sólo puede inquietar al fulano que no es de Villa Corina. Y también es cierto que un portón, un paredón al que se le suman policías y militares en sus vehículos y con armas, pueden volverse parte del paisaje. Pero no es menos verdadero que para algunos, una noche basta para dejar marcados recuerdos que jamás pasarán inadvertidos.

“A mí lo que me diferencia con mis hermanos, es haber estado esa noche y tener memoria de lo que pasó”, arranca Karina Manfil, 40 años después de haber sobrevivido a la noche trágica en donde un grupo de tareas conformado por policías de civil y militares ingresó en el departamento de su familia, en el tercer piso de la torre seis en Villa Corina, y mató a tres adultos que militaban en Montoneros y a un chico de 9 años. “Estábamos comiendo fideos con tuco y mirando El Planeta de los simios en la tele. Y después nos fuimos a acostar”, comienza el relato Karina.

En la vivienda dormían en una de las habitaciones Carlos Manfil con su mujer Angélica Zárate y su hijo de seis meses, Cristian. En otro cuarto, estaba la pareja integrada por Rosario Ramírez y José El Gordo Vega, mientras en la pieza del medio descansaban los hijos de ambos matrimonios: los hermanos Carlos y Karina de nueve y cuatro años, y Marcela y Adolfo de nueve y once años, respectivamente.

“Eran las dos menos cuarto de la mañana, (Nota de la R: del 27 de octubre de 1976) entraron tirando cosas, gritando y disparando”, recuerda Karina Manfil. “Mi hermano se para en la cama, para mirar por la ventana y ver qué pasaba. Cuando apoya la mano en el marco, literalmente le vuelan la cabeza”, dice y agrega: “Yo sentí hasta cierta culpa de quedar con vida. Mi hermano Carli tuvo mucho que ver, se cayó arriba mío y me cubrió”.

Espacio municipal de la memoria «El Infierno», ex-centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la última dictadura militar, y donde funcionó hasta 2015 la Brigada de Investigaciones de Lanús, Avellaneda.

Lo que puede parecer negligencia por parte de los oficiales que efectuaron los disparos, se despeja cuando Karina rememora una situación crucial: “Los genocidas entraron a la pieza disparando, se metieron debajo de la cama y siguieron, hasta le tiraron al ropero. Se escuchaba el grito de las madres pidiendo que no tiren, y no le daban bola. Entró otro y preguntó quién dio la orden,´acá hay sólo chicos´, y el que estaba disparando se dio vuelta y le dijo cállate, la orden la dio (Ramón) Camps”.

Durante la ráfaga de balas, Karina fue herida en una de sus piernas, Adolfo también fue baleado en sus extremidades, y Marcela recibió una bala en el brazo y otra en el pulmón. Los chicos fueron llevados al Hospital Presidente Perón de Avellaneda donde quedaron internados bajo custodia militar. A los hijos de Vega, que fue el único de los mayores que logró escapar, se les negaba la medicación y les tocaban las heridas para lograr obtener información sobre el paradero de su papá.

Además, a la abuela materna de los Manfil le dijeron que Cristian, el bebé de seis meses, había muerto en la balacera, cuando en realidad había sido secuestrado por personal de la Comisaría 4° de Avellaneda y recuperado 3 días después por Luisa López, madrina de Karina. “Se lo devolvieron, cosa rara. Yo supongo que hubo una negociación que a los tipos le interesó, porque mi madrina tenía una posición económica bastante importante”, agrega.

Graciela, la mayor de los Manfil, tenía en aquel entonces 12 años y no se encontraba en el departamento con sus padres y hermanos; había sido llevada a la casa de su abuela paterna cuatro días antes por decisión de su papá Carlos, previendo lo que luego sucedería. Ella recuerda hoy, a sus 51 años: “Ese día vivimos una locura, mi hermana internada, mi hermanito que no estaba con nosotros porque se lo habían llevado, ‘Carli’ asesinado, nuestros padres también. Es algo que uno después de todo este tiempo se pregunta cómo llegamos hasta acá, porque el día a día fue muy duro”.

Figuras en el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Los restos de Carlos, su mujer Angélica y “Carli” fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una de las tres fosas comunes del cementerio de Avellaneda, en el sector 134, perteneciente a la morgue policial, en donde se hallaron 336 cuerpos. Del total de los restos encontrados, sólo 120 pudieron ser identificados.

Entre ellos, el de los Manfil, que fue el primer caso en donde se utilizó una muestra de ADN para una causa de lesa humanidad. Hernán Bravo, historiador y trabajador del Espacio para la Memoria en el Municipio de Avellaneda, investigó el rol que ha tenido en particular el cementerio de esta localidad en la desaparición de los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Antes de la dictadura militar, la morgue policial tenía muy poco funcionamiento, como indica el historiador: “Empiezan a ver más registros, ingresos de N.N. casi todos los días y con una característica atípica, que el promedio de edad baja de los 25 años”.

Para ingresar los cuerpos, los militares entraban por el portón de la morgue que se encontraba sobre la calle lateral, Oyuela, evitando la puerta principal que se ubica sobre una Crisólogo Larralde. Además, en el interior del cementerio se construyó un paredón de tres metros, para aislar al sector 134 con el fin de que no se visualizara el inhumación de los cuerpos.

Villa Corina fue una zona militarizada durante la dictadura militar por la función que tuvo el cementerio. Luis Velázquez, que era vecino de la zona en la época de la masacre, recuerda que su abuelo y uno de sus tíos, que habían trabajado durante toda su vida en el lugar, le llegaron a comentar que los militares “hacían preparar las fosas por los empleados mismos, y después sacaban a todo el mundo y ahí tiraban los cuerpos. Si un trabajador quedaba dentro, lo amenazaban con lastimar a su familia, a tal punto que después de todos los años que pasaron seguían con miedo a hablar.”

En la calle Oyuela, frente al sector 134, se encuentran unos monoblocks desde donde se podían observar los movimientos dentro del cementerio. Antonio Cáceres, vecino que vive todavía en uno de estos edificios, recuerda: “Cuando caían con los camiones abrían el portón y te hacían volar, se paraban en dirección a las torres y no se podía mirar lo que estaban haciendo, si abrías una ventana te mandaban para adentro en seguida. Acatabas o iban a tu casa y te pateaban la puerta y entraban”. Cáceres, que era un niño en esa época, señala sobre las descargas que realizaban: “Uno veía que bajaban como si fuesen bolsas de papa, los tiraban para abajo, hacían un pasamano y los mandaban adentro.”

ANCCOM recorrió juno a Karina Manfil el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Algo parecido recuerda otro vecino, Elvio Taboada, que reconoce que con frecuencia veía que se bajaban cuerpos. En una oportunidad, cuando tenía seis años, pasaba por la puerta lateral del cementerio con su mamá y vieron que “había un cuerpo con una panza gigante, yo era chico y pensé que era un borracho. Después me di cuenta que era una mujer embarazada con un vestido blanco. Cuando nos acercamos, un soldado le dijo a mi vieja que pasara rápido y que no miráramos”.

La causa judicial por el asesinato de la familia Manfil, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. El proceso está en la instancia de declaraciones testimoniales desde hace dos años, a la espera del pedido de instrucción para elevar el caso a juicio. A 40 años de la muerte de su familia, Graciela Manfil expresa su pesar: “Es duro que la causa no avance, que hayan salido varios juicios y que el nuestro esté ahí, en veremos. Los genocidas están muy grandes ya.” Su hermana Karina, por su parte, reclama apoyo: “Me gustaría que la gente de Avellaneda aportara un poco más de fuerza por el tema del juicio. Yo la escuchaba a la compañera Emilce Moler, que no se la tiene en mente como sobreviviente de la Noche de los Lápices. Ella dice que es desaparecida doblemente de la democracia. Me parece que mis viejos y mi historia también”.

Actualizado 25/10/2016

Sep 28, 2016 | inicio

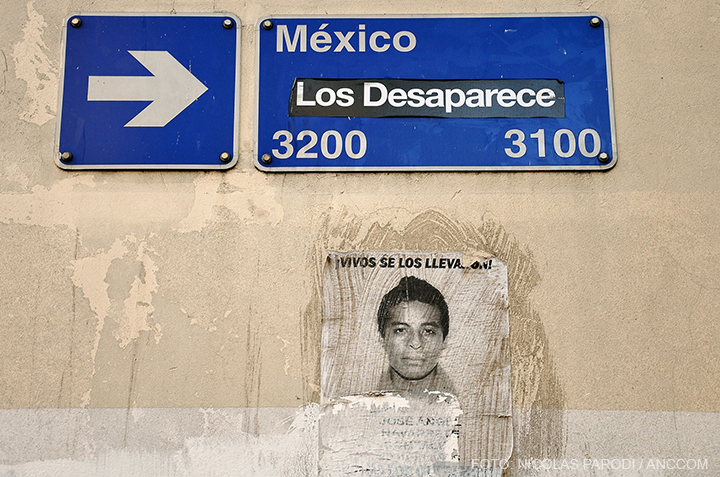

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de las víctimas, visitó Argentina para hacer visible el reclamo por el paradero de los normalistas. Las actividades organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina se extendieron desde el jueves hasta el martes último e incluyeron charlas, manifestaciones callejeras, marchas y reuniones con referentes de organismos de derechos humanos. Las múltiples acciones buscaron dejar de manifiesto que el caso sigue impune, y que los padres y madres mantienen su reclamo al gobierno mexicano, a quien exigen se disponga a esclarecer los hechos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en la ciudad contigua, llamada Cocula. Pero los familiares se niegan a aceptarla, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) comprobó que la versión no era cierta, a partir de un video que registra irregularidades en la investigación. Allí pudo constatarse que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Seguridad Criminal -encargada de investigar el caso en la estructura del Estado- estuvo en el basurero de Cocula, antes de que se encontraran allí los restos incinerados de un estudiante, sin que su presencia se consignara en el expediente. Además, el GIEI plantea que en el video se ve cómo los agentes federales impiden pasar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que asiste a los familiares de las víctimas en la investigación, mientras se ve a Zerón deambular en el lugar. A partir de esto, se piensa que podría haber habido pruebas implantadas en la versión oficial, y por esta razón los padres y madres de los 43 estudiantes buscan que no se abandone el caso, y luchan por la aparición de sus hijos.

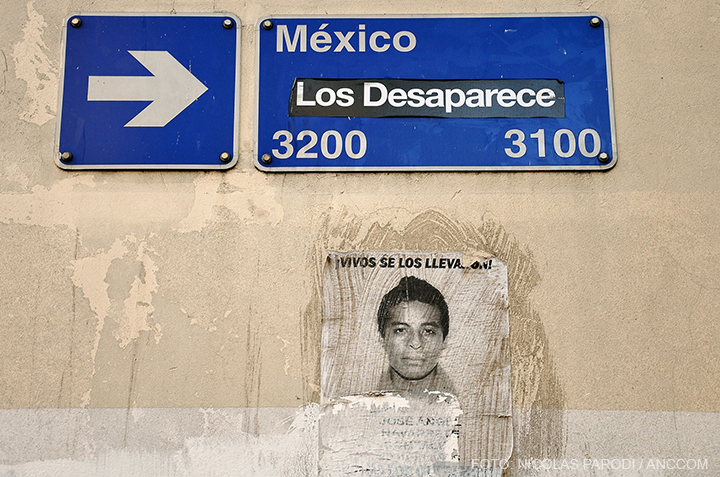

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos.

Apoyo internacional

La llamada Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último con la participación de Cristina Bautista, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y demás asociaciones convocantes en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en Plaza de Mayo, una visita a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y, por último, una “pegatina por los 43 por la calle México”, desde su cruce con Avenida La Plata. Durante esta actividad, ANCCOM dialogó con Cristina Bautista, quien expresó la importancia de que la calle que lleva el nombre de su país en la capital de la Argentina tenga el rostro de los 43 normalistas y su mensaje. Afirmó que le da fuerza saber que Buenos Aires conoce el caso Ayotzinapa “porque es importante el apoyo internacional, en especial porque ejerce presión al gobierno mexicano para esclarecer los hechos”. Por esta razón considera que fue de suma importancia su encuentro con Madres y Abuelas de Plaza de mayo, porque pudo conocer más en profundidad su experiencia, su largo recorrido, y abrigarse con su apoyo: “Me dijeron que cuando hacen la ronda de los jueves ellas siempre exigen la aparición con vida de los 43 normalistas. Me contaron su historia, y cómo empezó su fundación. Me dieron ánimo, fuerzas, para que sigamos adelante en la lucha por nuestros hijos, y también como hicieron las Abuelas a lo largo de los años por sus nietos. Yo les dije que eso vamos a hacer, porque esto no se acaba un día 26 de septiembre, esto sigue, realmente queremos llegar a la verdad». El apoyo internacional también llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Arsinoé Orihuela, uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que recibió a la mamá del estudiante, dijo a ANCCOM que la reunión con organizaciones de Derechos Humanos es importante para poder decirle al mundo que México está en un momento difícil donde continuamente hay desapariciones, homicidios, torturas a presos políticos y no políticos, y detenciones arbitrarias “por eso la demanda hacia el gobierno mexicano se hace extensiva hacia todas las desapariciones forzadas en México”, remarcó.

Para Orihuela, el caso de los 43 estudiantes produjo una inflexión en la historia de su país, como ocurrió en 1968 con la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano disparó contra una multitud de estudiantes que se manifestaban en demanda de mayor libertad de expresión. Además, consideró que es fuerte simbólicamente “porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban a Iguala para recaudar fondos, justamente, para poder asistir a la marcha en conmemoración por la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del ’68”.

La Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último . Además hubo una “pegatina por los 43 por la calle México”.

Lo que muestra Ayotzinapa

En la marcha hacia la cancillería mexicana en Argentina del último jueves, Cristina Bautista entregó a los funcionarios diplomáticos de su país un documento para pedir que se reanude la investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar por concluida. Para Arsinoé Orihuela el caso de Ayotzinapa impactó más que otros que vienen ocurriendo a la sociedad mexicana porque concentra los peores elementos de violencia institucional como “la agresión estatal contra sectores de la población pobre y estudiantes, en un contexto de reformas privatizadoras que apuntan a abrir los mercados al exterior (como lo es desde 1994 el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) que perjudican a la población con menos recursos”, aseguró.

Orihuela analizó también que la desaparición de los 43 estudiantes desacredita la estrategia que propone Estados Unidos sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, ya que demuestra que parte del Estado está involucrado con aquello que dice combatir, y que la violencia se ejerció, en realidad, contra estudiantes. «El narcotráfico reemplazó al petróleo como primera fuente de ingresos en México», reflexionó Orihuela, y agregó que se utiliza la guerra contra el narcotráfico como modalidad de guerra sucia, “porque en realidad es una estrategia para eliminar por la fuerza todo lo que se considere una amenaza a lo dominante”. En ese sentido, dijo que las escuelas rurales son una “piedra en el zapato” para las medidas neoliberales que aplica el Estado, por la fuerte formación política que ejerce en sectores necesitados económicamente.

Mientras continúan difundiendo internacionalmente la desaparición de sus hijos, la lucha de Cristina Bautista y las demás madres y padres de los 43, siguen manifestándose dentro de México donde recientemente se nombró a Zerón como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, luego de su renuncia al cargo de director de la Agencia de Seguridad Criminal. En relación a esta designación, la mamá de Benjamín Ascencio Bautista dijo: » Si en Ayotzinapa Tomás Zerón desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos, imagínense qué podrá hacer como persona de Seguridad Nacional. Como madres y padres de familia nosotros tenemos la tarea de salir a dar la información de lo que estamos viviendo realmente y no como lo expresa el gobierno mexicano en sus medios de comunicación”.

Mientras pegaba el rostro de su hijo y el de los demás estudiantes desaparecidos en cada esquina de la calle México, Cristina Bautistas aseguró que no se van a rendir: “Vamos a salir a difundir porque queremos la unidad y la fuerza, y que se sepa la verdad».

-«Ayotzi vive», gritaban los manifestantes por las calles del barrio de Monserrat.

-» La lucha sigue y sigue», contestaban decenas de personas el jueves, mientras pegaban las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La madre de Benjamín Ascencio Baustista llevaba la foto de su hijo colgada del pecho. Su bandera.

Actualizado 28/09/2016

Mar 30, 2016 | Entrevistas

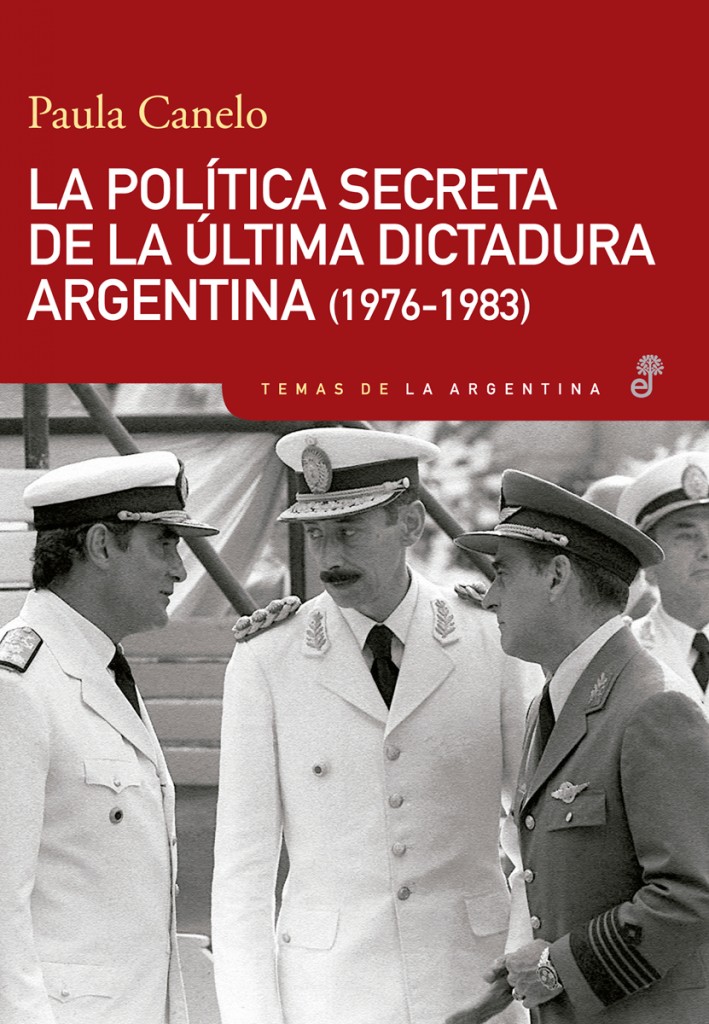

“No resisto los relatos absolutos, me parece que hay que ir contra eso y descubrir los secretos, las grietas –dice Paula Canelo a ANCCOM-. Cuando veía las fotos tremendas de la Junta, los tres paraditos, yo entendía que ahí tenía que haber conflicto». La investigadora del Conicet acaba de publicar, a cuarenta años del último golpe de Estado cívico-militar, el libro La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), de editorial Edhasa. Especialista en el tema, Canelo realiza un profundo y minucioso análisis sobre el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pero esta vez por adentro, haciendo foco en demostrar las conflictivas relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones políticas que marcaron la historia. Avanza en el libro historizando los acontecimientos más importantes del período y evidenciando, a su vez, cómo se manejaba la información, cuáles eran los intereses políticos que se pusieron en juego y por qué fracasaron los planes trazados por ellos.

Canelo basa el libro en un conjunto de documentos secretos -algunos de los cuales fueron hallados recientemente- y se transforma en una traductora de esos papeles que para cualquiera parecerían opacos pero que, sin embargo, hablan y abren camino a más investigaciones acerca de los hechos que marcaron a sangre y fuego la historia argentina y latinoamericana.

Tapa del Libro “La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)” (Edhasa)

En el libro plantea:“los documentos no hablan por sí solos”. ¿Cómo logra hacer “hablar” a los documentos en los que basa el libro?

Para las personas que no están familiarizadas con la dictadura, sus actores, las dinámicas de las discusiones, los conflictos internos, los documentos, son opacos, uno no entiende de qué están hablando. Sin embargo, para los investigadores son joyas porque muestran, no sólo los objetivos políticos tan diferentes que tuvieron distintas fracciones de las Fuerzas Armadas, sino una forma particular de escribir y de pensar la sociedad argentina. Hay algunos documentos, por ejemplo, el de la Armada o los de la Secretaría General de la Presidencia que son los “politicistas”, porque son fracciones internas que tienen una vocación más política, en cercanía con políticos, pero hay otras fracciones militares que piensan a la sociedad y la política argentina militarizada. No escribí un libro de historia de la dictadura, ni pensado exclusivamente para académicos, sino que me propuse como objetivo que haya más gente que pueda entender este período y sus aspectos no tan conocidos. El libro tiene dos grandes cuerpos de documentos: los Planes Políticos -que habían sido presentados más bien parcialmente en distintas publicaciones de periodistas e investigadores- y las Actas Secretas, uno de los hallazgos documentales más importantes de las últimas décadas sobre el Proceso.

¿Por qué discute en el libro con las interpretaciones que señalan que hay que estudiar a los civiles para entender a la dictadura o aquella que subraya que sus propósitos políticos estuvieron subordinados excluyentemente a la imposición de un modelo económico?

Son relatos muy poderosos porque han sido fácilmente incorporados por el sentido común, relatos construidos desde esferas gubernamentales y académicas en connivencia y han tenido una gran pregnancia dentro del discurso periodístico, el educativo. Estos discursos habilitan a que la mayoría de la sociedad argentina interprete en forma relativamente sencilla la realidad de la dictadura. No son falsos pero no son condicionantes. Eso es lo que trato de mostrar en el libro con un largo recorrido sobre las agendas de los diferentes años de la dictadura.

También subraya la importancia de estudiar y entender a la política con autonomía de la economía.

Absolutamente. El relato más economicista, centrado en la economía como clave interpretativa del Proceso, corre el riesgo de ignorar estos objetivos políticos que tenía el régimen. La interpretación economicista no es falsa, no está equivocada, pero es una mirada parcial. Yo trato de mostrarlo no como una opinión mía sino más bien dando cuenta de una genealogía.

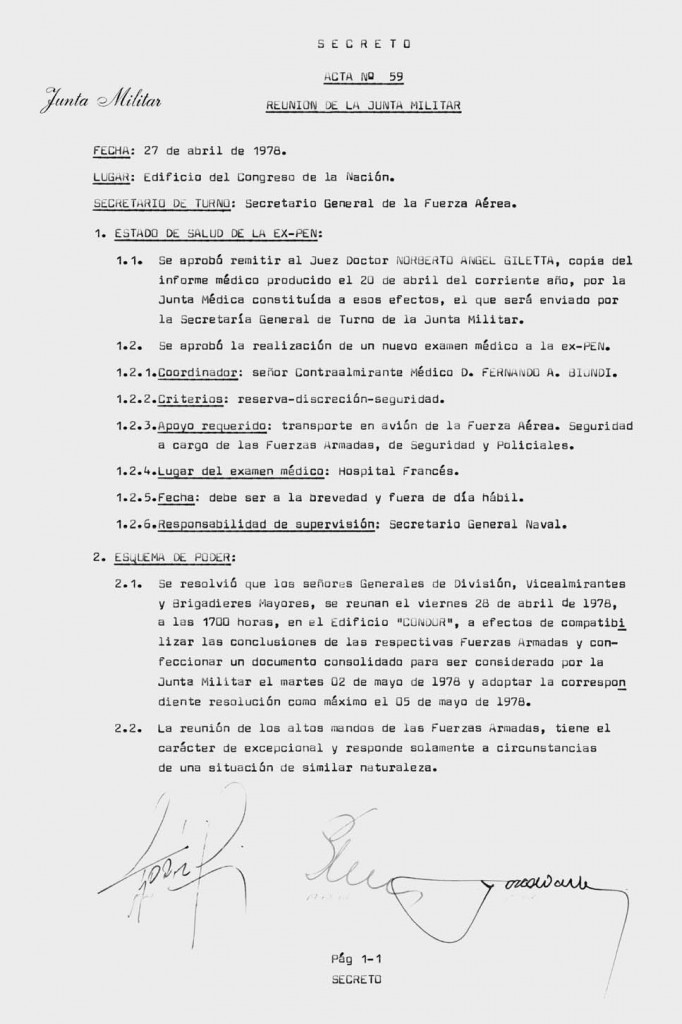

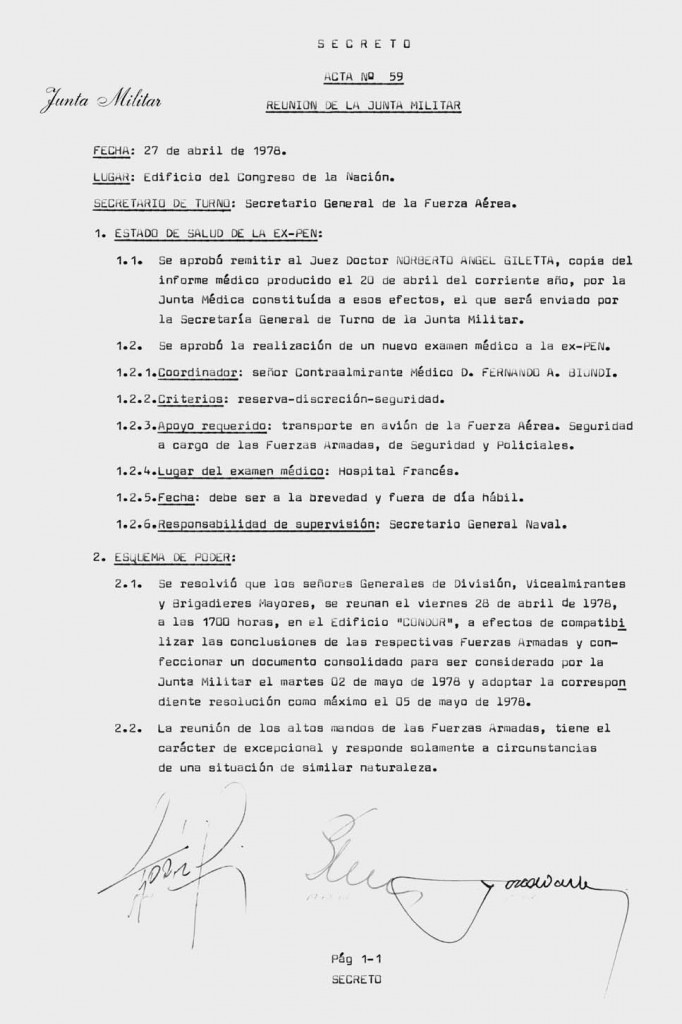

Desde una visión científica, ¿cuál fue la importancia de la aparición de las Actas Secretas halladas en el Edificio Cóndor en 2013?

Las Actas completan la historia que venía escribiéndose en los Planes Políticos. Los documentos que llamamos Planes Políticos son textos producidos entre octubre de 1976 y fines de 1978. Son dos años donde el régimen produce de forma muy abundante una enorme cantidad de planes, muchos conectados, otros no tanto. Y la pregunta era qué sucedía después de 1978: por qué el régimen deja de producir estos documentos políticos. La respuesta está en las Actas que se mantuvieron ocultas hasta 2013. En ellas se encuentra el fondo documental más importante de los últimos años, sobre todo porque fue encontrado completo.

Acta n°59, 27/04/1978, Actas Secretas de la Dictadura, op.cit, t.2, p.220

¿Tuvo acceso inmediato a las Actas?

Empecé a estudiarlas en cuanto aparecieron. Tuve acceso gracias a tres personas que fueron fundamentales para esto: la investigadora Marina Franco, la periodista Alejandra Dandán que trabaja en Página/12 y Stella Segado, que era la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación durante la gestión de Agustín Rossi. De la mano de ellas tres tuve acceso a las primeras Actas que fueron distribuidas. Cuando el Ministerio de Defensa encuentra ese gran corpus documental hace dos cosas maravillosas: preservar el corpus y comenzar un proceso de catalogación y digitalización.

¿Por qué las Fuerzas Armadas se manejaban políticamente en secreto?

El tipo de proyecto refundacional que se propusieron las FFAA y los civiles a partir del ’76 requería de un alto grado de secreto en el manejo de la información pública y la toma de decisiones, sobre todo en el plano represivo. Si algo caracterizó el plan represivo de la dictadura fue la clandestinidad, la primacía del secreto, a diferencia de otras políticas represivas previas, incluso las de otros gobiernos militares que habían sido más bien públicas, como la de la Revolución Argentina.

¿El secreto es la clave del poder?

El secreto es el corazón del poder. Me parece que las Fuerzas Armadas haciendo política necesariamente tienen que mantenerse aisladas de la sociedad. La política durante los gobiernos militares debe ser secreta.

¿Por qué debe ser secreta?

Los militares tienen un enemigo fundamental –desde el Proceso de Uriburu, la Revolución de Junio del ’43, hasta la Revolución Libertadora- y es “la política”. Ellos necesitaron mostrarse en las antípodas. Por eso fue tan complicado encarar el diálogo político, ellos no podían mostrarse dialogando con los partidos. Sin embargo, las Actas muestran que ellos mantuvieron encuentros permanentes y reservados, en muchos casos individualmente con dirigentes destacados de la política argentina del momento. Hubo dos grandes grupos de partidos privilegiados en ese momento: por un lado la UCR balbinista, que fue el partido favorito del Proceso, por otro había un conjunto muy desperdigado de partidos provinciales de derecha de los cuales algunos miembros fueron parte de los cuadros del Proceso como senadores, embajadores. Esos dos grupos de políticos fueron seleccionados porque el Proceso hacía cálculos electorales. También se gestó dentro de los municipios una legión, una nueva generación de políticos y no políticos que fueron distribuidos como intendentes en las municipalidades más diversas en todo el país. A muchos de ellos les sirvió para construir carrera política en democracia. Otros, en cambio, desaparecieron junto con la dictadura y no pudieron convertir su capital político en capital electoral.

¿Cuáles son las fracciones dentro de las FFAA?

Cuando analizamos la dictadura me parece que es necesario pensar en dos niveles. En un primer nivel, la relación político-ideológica interna atraviesa a todas las Fuerzas Armadas de una forma bastante desigual. Hay fuerzas muy cohesionadas y otras que están más fragmentadas: por ejemplo la Armada y la Fuerza Aérea están mucho más cohesionadas que el Ejército, tan fragmentado y estallado a pedazos. El segundo plano de análisis es todo el desquiciado esquema de tomas de decisiones, de reglas del poder, que la dictadura se da a sí misma: por un lado, fragmentación elevada, conflictos internos, ajustes de cuentas, por el otro lado el diseño institucional que, a pesar de que es pensado para controlar la fragmentación, provoca el resultado opuesto. A diferencia de otras dictaduras, el Proceso adquirió dos reglas fundamentales: el reparto tripartito del poder del aparato del Estado y el Gobierno, aunque en realidad esto es falso porque el Ejército es el que se queda con el grueso de la torta, no sólo cuantitativamente si no por los cargos que ocuparon –aunque si bien tenían más hombres, al mismo tiempo era la fuerza más fragmentada internamente-. La segunda regla del Proceso fue la primacía de la Junta Militar sobre el Presidente de la Nación, que le dio a este “órgano soberano” gobernado por los tres comandantes en jefe, un poder decisivo sobre el “cuarto hombre” que es el Presidente. Esto trajo una serie de complicaciones mayúsculas a la hora de tomar decisiones políticas.

¿Cuál cree fue el mayor error político de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar?

Las Fuerzas cometieron varios errores. Hubo tres grandes momentos que decidieron la derrota de este Plan Político que querían llevar adelante. El primer error fue que en diciembre de 1978 los miembros de la Secretaría General de Presidencia de la Nación (SGP) renunciaron a sus cargos. Ellos eran una mini elite que estaba estrechamente vinculada con la UCR balbinista y que advertía frecuentemente a la Junta sobre la necesidad de acercamiento urgente con la dirigencia política. Tenían interlocutores como Eduardo Angeloz, Fernando De La Rúa, Ricardo Balbín, que eran líderes políticos muy importantes y estaban dispuestos a sentarse a dialogar por una transición pactada. El principal punto de negociación era la Ley de Amnistía pero hasta en eso fracasan, porque no son capaces de negociar. Los miembros de la SGP se encontraron con que la agenda política que quería imponer el entorno videlista no funcionaba. Videla prefería moderar la interna del Ejército. La Secretaría General con su propuesta “politicista” era un extremo, eran los rebeldes del gobierno. El problema de Videla en ese momento fue que la moderación, la necesidad de conciliar estas fuerzas que van hacia lugares opuestos, lo llevó a quedarse inmóvil. El segundo error político de la dictadura fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En las Actas se ve claramente que el Proceso abandonó el Plan Político con la visita de la CIDH, no trataron más el tema. Esto hace que su implementación se demore. Dos meses después de que se retiró la CIDH en 1979 hacen una publicación apurada. El Plan Político es nada más ni nada menos que un proyecto que redacta el Gobierno militar, un texto que para el Proceso debería ser equivalente a los documentos fundacionales, como el Estatuto, tiene que ser una especie de regla fundamental. Es más, cuando ellos publicaron sus documentos fundamentales, las Bases Políticas, aparecen junto con los otros, el Reglamento, el Estatuto. Realmente tuvieron una fe muy importante puesta en este Plan. Cuando lo publican, llega tarde, y además repite prácticamente de forma idéntica las mismas vaguedades e imprecisiones que el régimen venía diciendo desde abril del 1977. El tercer gran error político de la dictadura fue la guerra de Malvinas. Son acontecimientos que responden –parece- a otros planos que no son los políticos pero que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en el lugar que el Plan Político ocupa en la agenda del régimen. A mediados de 1978 hubo un despertar de la oposición política que concluyó a mediados de 1981 con la formación de la Multipartidaria. El Proceso profundiza todos sus conflictos internos y se produce esta sucesión tan violenta y tan traumática entre Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Y lo único que va a quedar del Plan Político, dentro de la agenda de la Junta Militar, es lo que en las Actas aparece como las Premisas. Esta propuesta y proyecto de refundación profunda que había comenzado a articularse en octubre de 1976 con el primer Plan Político pasa a transformarse en la “no revisión” de lo actuado en la “lucha contra la subversión y el terrorismo” y la institucionalización del poder militar en la toma de decisiones. Entre 1976 y 1981, el Proceso abandonó sus objetivos políticos refundacionales para concentrarse en ellos mismos.

¿Qué significa la institucionalización del poder militar?

Esto quiere decir crear un “Cuarto Poder”. Que las Fuerzas Armadas conformaran un nuevo poder en el mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pensado como un Poder “Corregidor”, como un órgano de control superior. Para lograr la institucionalización del poder militar se requería reformar la Constitución. El Proceso estuvo permanentemente -y esto es algo que lo caracteriza y diferencia de otras dictaduras militares- pensándose a sí mismo como un aprendizaje de otras experiencias, no sólo de la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora, sino que también dijo aprender de lo que se estaba viviendo a nivel regional con dictaduras contemporáneas, especialmente la chilena y la uruguaya. Esas dos dictaduras hacen ensayos de reforma de la Constitución: la chilena lo logra, la uruguaya fracasa.

¿Qué aplicó el Proceso de las otras dictaduras de la región?

En realidad, no aplicó nada porque la posibilidad de reformar la Constitución es un tema de profundo conflicto dentro de los militares. Los militares argentinos no llegan a plantear un referéndum, pero es cierto que en los Planes Políticos aparecen las recomendaciones acerca de reformar la Constitución Nacional. Públicamente, cuando se miran los diarios de la época, hay muchos funcionarios que también opinan sobre el tema: especialmente (Ramón) Díaz Bessone -Ministro de Planeamiento- y (Albano) Harguindeguy -Ministro del Interior- son los dos voceros de la reforma de la Constitución.

¿Qué otros temas aparecen en los documentos pero no fueron abordados en el libro?

Es muy importante que nos pongamos a trabajar los investigadores sobre lo que sucede con el Estado durante la dictadura, en muchos planos. Necesitamos reconstruir quiénes fueron los funcionarios que ocuparon el Gobierno, el Estado, los Ministerios, las Gobernaciones. Y no sólo porque permite avanzar sobre la posibilidad de pensar en responsabilidades penales. Es necesario comprender por qué la dictadura destruye -a pesar de que militariza extensamente el Estado argentino- las capacidades estatales argentinas: ¿es derivado del reparto tripartito del poder? ¿del ejercicio poco eficiente de los burócratas militares en el Estado? Es muy importante reconstruir, por ejemplo, la historia de las empresas militares durante este período, llamadas “industrias para la defensa”. El Proceso tiene todo el tiempo una cara pública y una cara secreta o clandestina: hay que ver cómo las dos se superpusieron.

¿Qué opina sobre la visita que hizo Obama a la Argentina el pasado 24 de marzo?

Estados Unidos, por su puesto, ha tenido un rol fundamental desde el planeamiento, organización, asesoramiento en los golpes de estado latinoamericanos, pero me parece que el problema no es Obama ahora: el problema lo tenemos nosotros. Los investigadores e historiadores sabemos que hay memorias que se imponen sobre otras. Creo que lo que estamos viviendo ahora es que hay una de las memorias que se ha vuelto hegemónica durante los últimos años, acompañada por procesos sociales y políticos legítimos -y felices a mi parecer- pero corre el riesgo de las otras memorias han permanecido vivas también durante todos estos años y pugnan por recuperar espacio político: ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Debemos comprender que hay memorias en conflicto. Lo importante es entender que si no luchamos por la memoria en que creemos es obvio que van a haber otras listas para ocupar el lugar. No es algo dado, no hay una verdad, son luchas históricas.

Las Fuerzas Armadas se autodeclaraban apolíticas. Haciendo una analogía en el nivel discursivo exclusivamente, ¿qué piensa sobre la intención de desideologización del actual gobierno nacional?

Hay algo muy interesante que tiene que ver con la genealogía del PRO como fuerza política y la municipalización de la política que plantean los militares. Si uno lee las Actas o los Planes Políticos y analiza cuál es el contenido de la política que quieren los militares durante una dictadura es idéntico a la naturaleza de la política que plantea el PRO. Los militares, asesores y civiles argentinos proponían una ciudadanía involucrada y orientada a solucionar problemas concretos: desde las cloacas hasta, por ejemplo, las sociedades de fomento, el trabajo en conjunto, que ahora sería el trabajo en “equipo” y el no involucramiento de los ciudadanos en la política nacional. ¿Qué ha sido el PRO, sino una dirigencia surgida del espacio municipal? Son paralelismos que hay que trabajar y estudiar en profundidad.

Hace 17 años trabaja en este tema, ¿por qué lo eligió?

La elección de los temas de estudio tiene que ver con miles de cuestiones. Hubo una tendencia en mi casa por interesarnos en cuestiones políticas. Yo nací en 1972 y a pesar de que mis primeros recuerdos políticos fueron de la transición, tengo recuerdos de la Guerra de Malvinas, del miedo que se vivía en las casas. También tiene que ver con haber estudiado Sociología: el Proceso, la dictadura, son temas importantes para los sociólogos, para comprender aquello a lo que había que oponerse. Por otro lado, con una intención más militante mía –aunque nunca milité en un partido- de descubrir la debilidad del poder: no resisto los relatos absolutos, intento descubrir los secretos, las grietas.

Para el libro, ¿entrevistó a militares?

No, no entrevisté militares. Creo más en el cruce de fuentes: la tarea del investigador consiste en armar con ellas un entramado, una red de información que permita ver la evolución de los procesos históricos. El testimonio de los protagonistas es otro tipo de información, válida también. Recurrí para el libro a dos entrevistas que fueron muy buenas y están en el archivo de Historia Oral del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA. Elegí dos entrevistas a figuras clave de este proyecto de Plan Político que realmente me sirvieron mucho para comprender el contexto con el que estaba trabajando: una que se le hizo al que era por entonces el Secretario General de la Presidencia de la Nación, el General (José Rogelio) Villarreal, y otra a Ricardo Yofre, que fue el subsecretario. Lo que obtuve de esas entrevistas, a pesar de que no las hice yo, fue la posibilidad de reconstruir ese entramado.

¿Desde cuándo investiga el tema?

Vengo investigando el tema desde que me gané la primera beca en el CONICET, en 1999. Es importante resaltar que el libro es producto del sistema científico y tecnológico público que tuvo lugar en el CONICET, en la Agencia, en las Universidades Nacionales. Este tipo de libros que no necesariamente tienen una salida comercial son fundamentales para la investigación y la docencia. Y es muy importante destacarlo -sobre todo porque en tiempos como los que corren hay una especie de “reformulación” o intentos de vulnerar todo esto-: sin un sistema científico público, este tipo de libros no se puede escribir.

Actualizado 30/03/2016

Oct 6, 2015 | destacadas

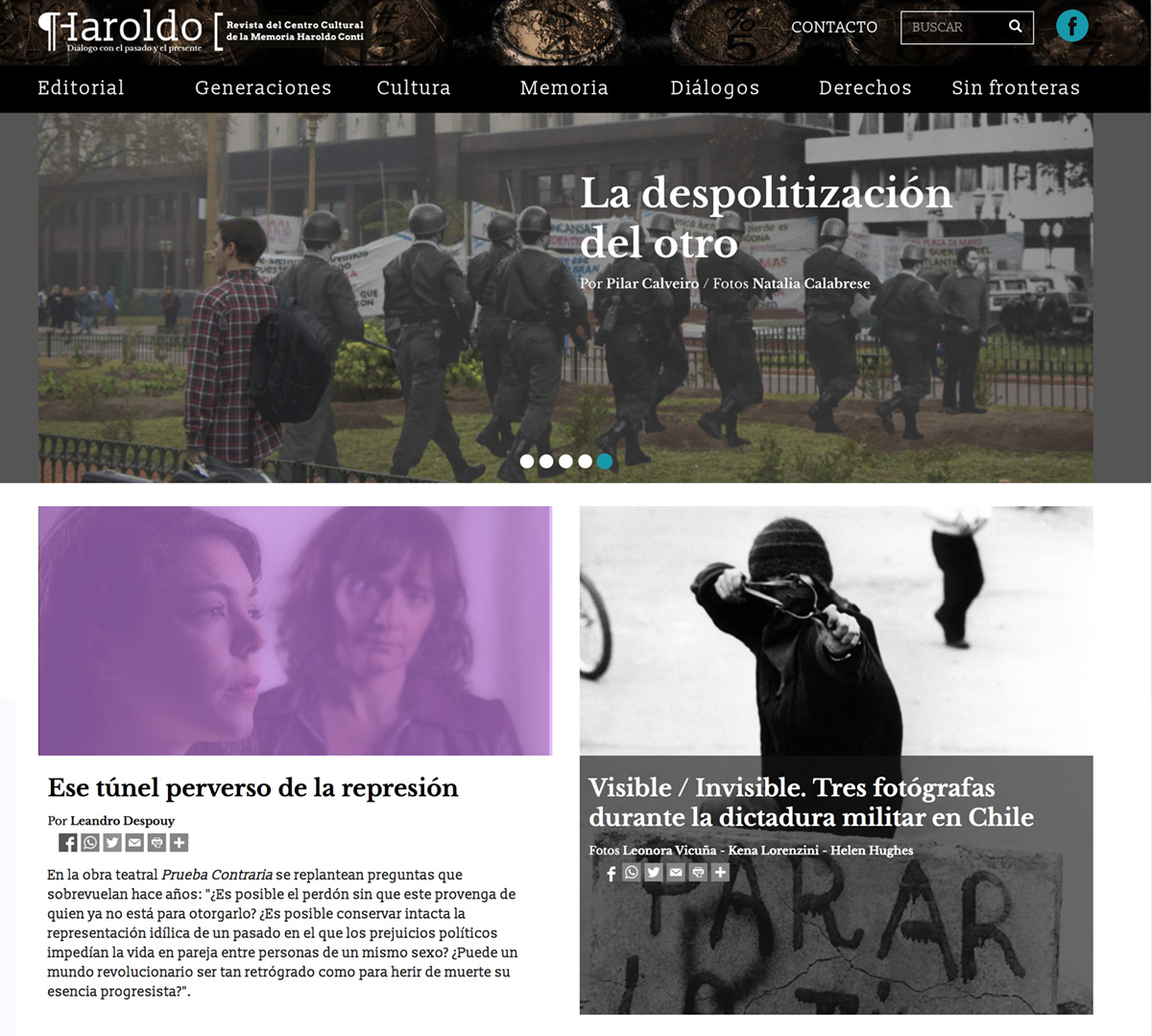

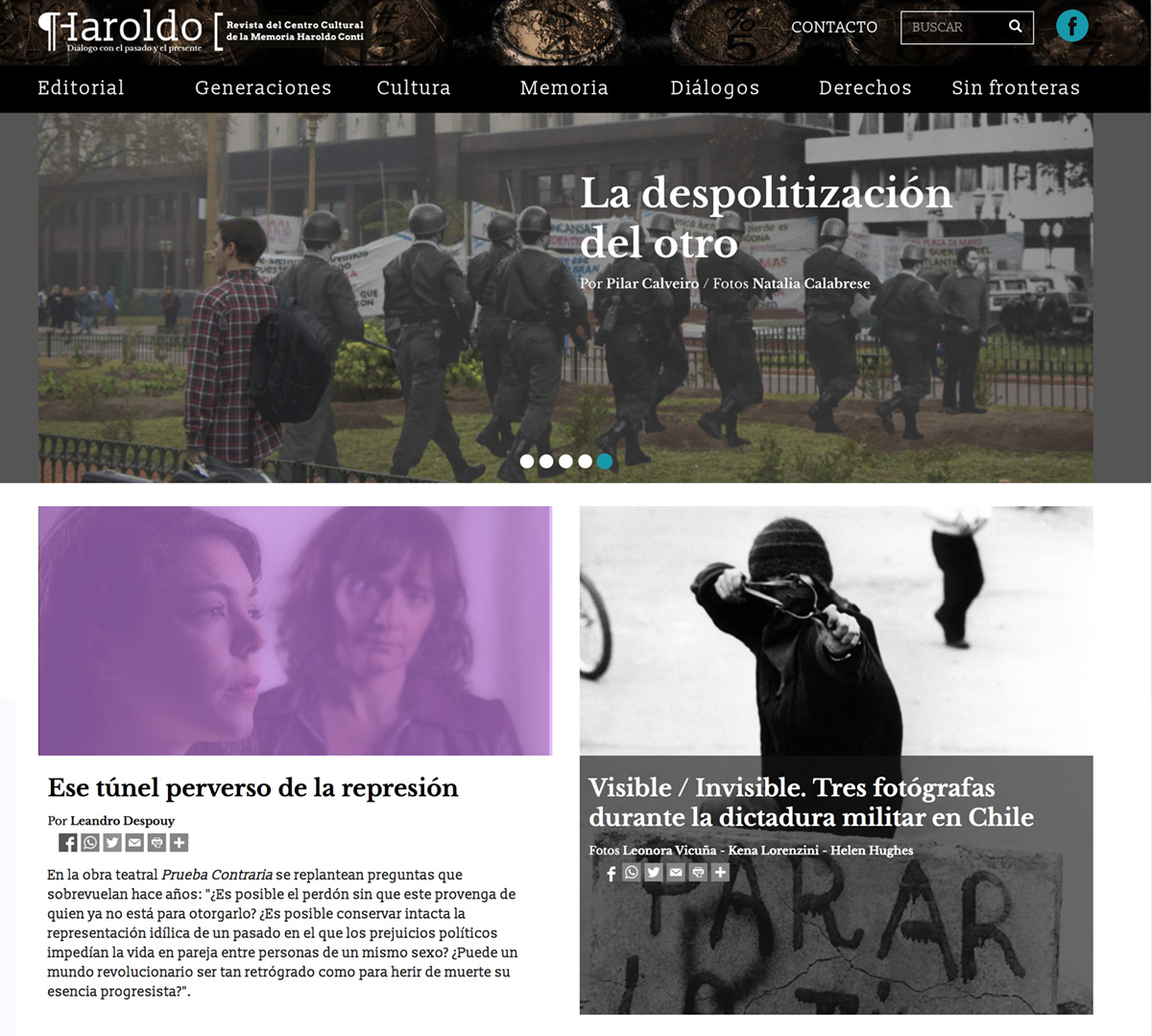

“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.

El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.

Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.

Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.

Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.

Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.

El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.

Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.

Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.