Oct 19, 2016 | inicio

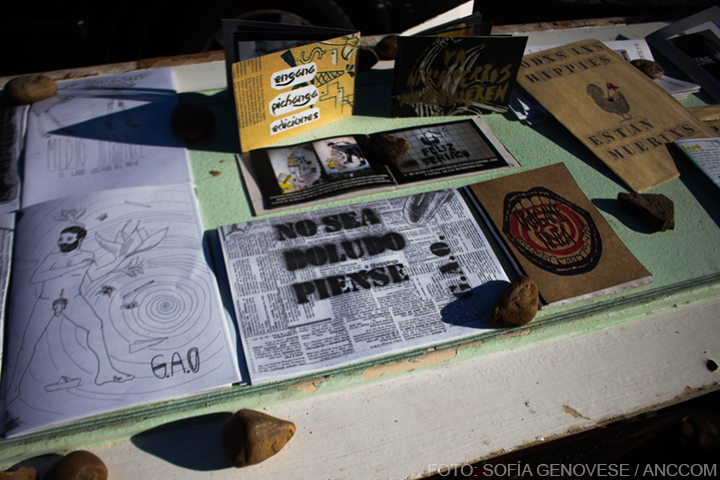

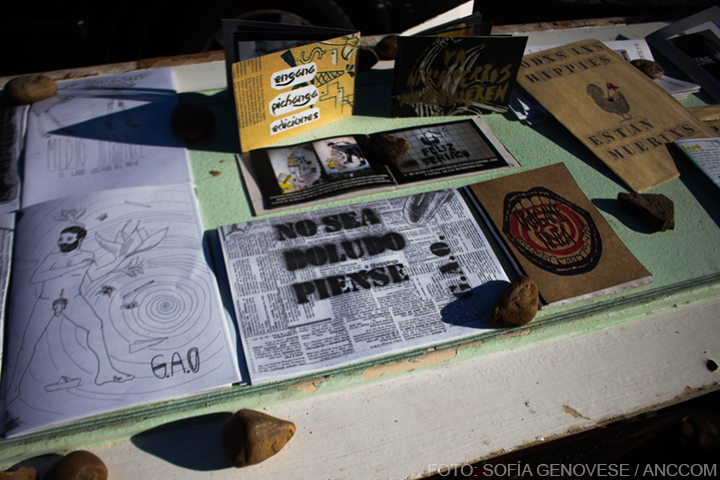

Sobre una tela en el piso había cartas en tamaño de postal con diferentes dibujos abstractos, alrededor de un cartel que decía «Oráculo». La joven que estaba sentada las juntó formando el mazo, lo mezcló y luego tiró una de ellas: «Tiene que ver con la expresión, ofrecer los colores al mundo que se habita y que me habita, organizar los elementos del entorno a la manera propia. Es la tarjeta ‘innovar universos'», dijo Ruth Rajchenberg, la creadora de la obra. La carta parecía significar ese instante de la Feria del Libro Independiente dando su propio color, dándose el permiso de existir, de expresar algo más en la ciudad. La sede fue el espacio IMPA (Industria Metalúrgica y Plástico Argentina), la fábrica del barrio de Almagro recuperada por sus trabajadores en 1998, en la que se sigue fabricando aluminio y además funciona un centro cultural que brinda talleres, una radio y un canal de televisión, entre otras cosas.

La feria se realizó en la calle, mientras en el centro cultural sucedían obras de teatro y talleres, que acompañaron la programación de la feria. La FLIA, nombre que se le da por sus iniciales, comenzó en 2006 y se construyó como un colectivo de artistas y escritores que se reúnen para crear un espacio propio de intercambio y manifestación cultural sin patrocinadores y abierto para exponer y asistir. La muestra es gratuita y su fin es compartir pensamientos y arte popular y estimular que broten expresiones fuera del mercado editorial.

Mientras expositores y lectores se mezclaban entre las mesas, en los tres micrófonos dispuestos en el medio de la cuadra pasaban bandas a cantar, a hacer poesía, o monólogos. «Hay que meter a los chetos presos, el otro día pasé por un country y no se veía ninguna antena de DirecTV, se quejan de que no tienen dólares pero todos tienen Netflix. Los tienen que encerrar desde la cuna, para eso es Prosegur. Son así, nacen con el corazón con IVA. Ojo, que yo no odio los blancos de piel, odio los blancos de alma», narraba el actor Maxo Garrone, quien conoció la feria a partir de haber ido a otros eventos alternativos. También sonó rap con la banda Malos Modales: «Primero escucha, segundo lee, si comprende el mensaje te pregunto así se aprende y por ende es que hay tanta gente inconsciente, por la potencia mundial destructora de mentes, más conocida como Internet que pudrió rápidamente gran parte de este planeta».

El medio alternativo Radio Semilla FM 106.5 transmitió el evento en vivo, bajaron los equipos desde el cuarto piso del IMPA, donde funciona la radio, y esta vez la hicieron abierta en la calle. Pasaban escritores y escritoras a leer poemas, fragmentos de sus libros, y a contar sus proyectos, como fue el caso de Andrés Demichelis, quien habló de su proyecto Guía Té. La radio está relacionada con la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), y durante los días de semana, de 10 a 12, tiene un programa llamado Enredando las mañanas que se emite, cada vez, en una radio distinta de las que integran la red. «Queremos que la radio se identifique con un variopinto de carácter popular, y no con algún sector específico. Buscamos no sólo transmitir la radio desde las cuatro paredes, sino darle participación a la gente que hace cosas y sobre todo que pelea, como el evento de hoy. Le diríamos que no a algún programa auspiciado por alguna marca, o a uno de política partidaria, más allá de lo que independientemente cada uno milite y piense, porque creemos que tiene que haber variedad, y no llegaríamos a cubrir todo», dijo a ANCCOM Juana Laguna, integrante del programa radial Gremiales.

La sede fue el espacio IMPA (Industria Metalúrgica y Plástico Argentina) la fábrica del barrio de Almagro recuperada por sus trabajadores .

La música y la radio en vivo se entremezclaban con las conversaciones de quienes paseaban mirando los libros. Había publicaciones de humor, infantiles, feministas; poemas, novelas, fanzines, entre otros. También había ediciones ilustradas con serigrafía, con tapas de cartón de cajas de ravioles, con plástico, con tela, y todo tipo de material artesanal y también en formato tradicional. «Escribimos desde la identidad que habitamos», dijo una integrante de la editorial Profundo, que además tiene varios libros de imágenes, por lo que despierta en ella la fotografía. Además de los libros, había comida vegana, billeteras artesanales, bolsos hechos con sachets, toallitas femeninas hechas con tela para ser reutilizables, entre otras cosas.

En la mesa de Queriendo ser colibrí, donde estaban los libros de cuentos y poemas de Sofia Zurueta, su hermano Joaquín Zurueta repartía volantes en apoyo a la campaña por la expropiación de la gráfica Madygraf, gestionada por sus trabajadores hace dos años. La fábrica logró media sanción de la expropiación en Diputados, pero los trabajadores aseguran que si la lucha no continúa se corre el riesgo de que pierda estado parlamentario, como ya pasó una vez, y se perderían doscientos puestos de trabajo.

Integrantes de Abanico de artistas caminaban maquillados y disfrazados entre los demás. Se trata de un grupo que se reúne a hacer poesía, stand up, teatro y baile los últimos sábados de cada mes en La casa de los chasquidos, en Villa Crespo. Como ellos, abundaban los artistas en la feria: la calle se convirtió en un gran escenario.

Actualizado 18/10/2016

Oct 13, 2016 | inicio

Pasadas las 19 comenzó la movilización acompañados por grupos de sikuris, reclamando por los derechos naturales y su dignidad milenaria.

Durante el lunes 10 de octubre se realizó una jornada de reflexión en la Plaza Congreso y el 11 de octubre se conmemoró el último día de libertad.

Cuando se celebraba el “Día de la Raza” la marcha era conocida como del contrafestejo. Con el cambio de nombre siguen repudiando el “Día del Respeto a la Diversidad de las Culturas” ya que para los pueblos originarios fue, es y será una invasión y un genocidio.

Mirá la Galería de fotos de ANCCOM:

Actualizado 13/10/2016

Sep 21, 2016 | Entrevistas

Desde aquellas primeras experiencias, a cuya celebración acudieron los jóvenes como actor dinámico en un escenario de sociedades de masas, el rock argentino ha sido un espacio para la exploración, sublimación y expresión de inquietudes relativas a la existencia. Son muchas y diversas las creaciones de sonidos y letras que dieron sentido y continuidad a una historia repleta de protagonistas, de cuyas relaciones son producto muchas de las bandas más representativas de este medio siglo de vida.

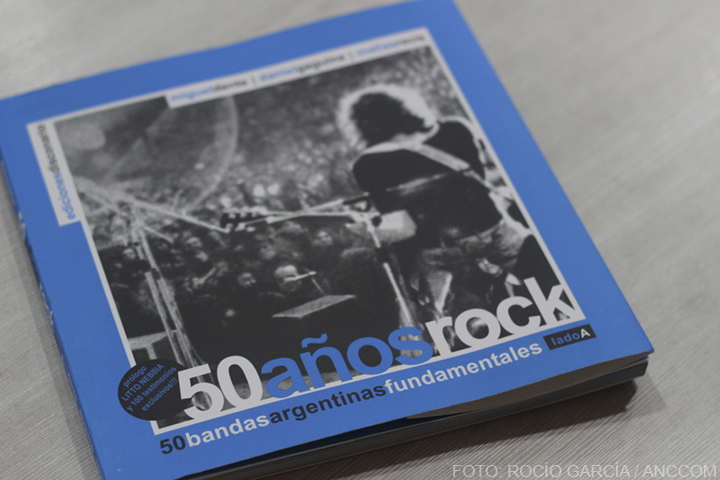

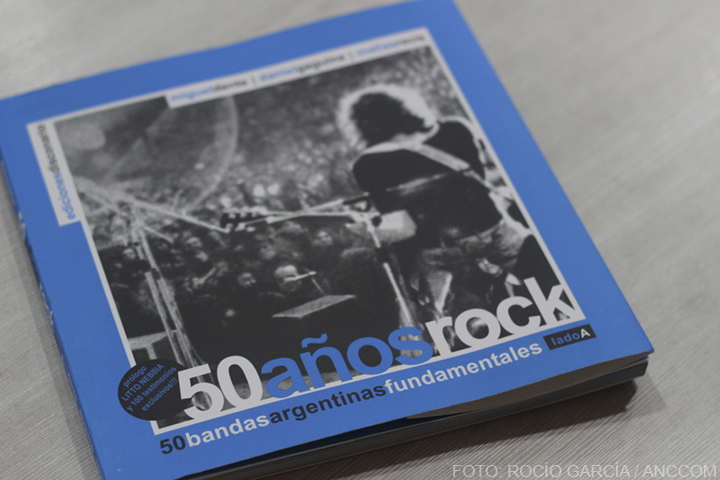

En conversación con Miguel Dente y Daniel Gaguine, autores junto a Matías Recis del libro 50 años rock – lado A, se entrevé la intención que los movió a realizar un nutrido trabajo periodístico, documental, y de investigación relativo los primeros 50 años de existencia de este género musical que marcó a la Argentina. Se trata un trabajo que busca contribuir a la reconstrucción histórica, rehusando toda mitificación. El libro es el resultado de una amplia investigación contextual a cargo de Dente y de un extenso periplo de entrevistas -más de cien- realizadas por Gaguine y Recis. El Lado A contiene los primeros 25 años caracterizados por 25 grandes discos de las más representativas bandas, desde Los Gatos hasta Sumo.

Con un prólogo a cargo de Lito NebbiaLito Nebbia, 50 años rock. Lado A ya se encuentra disponible en www.disconario.com.ar. La presentación oficial será el próximo viernes 23 de septiembre en Café Vinilo, contará con la presencia de los autores, la coordinación del periodista Emiliano Scaricaciottoli y la participación de los mùsicos Ignacio Arigós y Marcelo Filippo.

¿Qué es el rock para ustedes?

Miguel Dente: Yo creo que es una forma de pararse ante la vida. Cuando dicen que es una actitud yo estoy de acuerdo, es también una rama del arte que te permite abrir la cabeza y ayudar a que el resto la abra. Eso resulta fundamental, termina siendo una herramienta que no hay que descuidar. Es esa necesidad de explorar por diferentes canales, de no quedarse uno con su quintita. Creo que es parte del trabajo que hacemos.

Daniel Gaguine: El rock para mi es la banda de sonido de mi vida, es lo que me acompañó todo el tiempo. Yo escucho rock desde muy chico y me sirvió para ir indagando sobre distintas ideas, distintas formas de abordar la cultura. Lo primero que escuché cuando era niño fueron los dibujos animados de Los Beatles que pasaba el viejo canal 7, y hoy no hay día que no ponga un disco o algo que me interese, desde rock argentino hasta rock británico, u otros géneros como el blues o el jazz.

¿Cuál creen que es su contribución al rock con este libro?

DG: Con el libro quisimos darle a los músicos la chance para que se escucharan sus voces. A lo largo del tiempo nos hemos topado con diferentes versiones en las cuales no se respondía a lo que realmente había pasado. Había mucho mito suelto, mucha verdad no escrita que no era tal. Entonces, qué mejor que tener la posibilidad de iniciar una investigación y que los propios músicos cuenten cómo fueron desarrollándose los acontecimientos, para que la gente sepa y para que ellos cuenten sus historias; pero amén de los músicos que participan, el libro también cuenta con las voces de ingenieros de producción, ingenieros de sonido, managers, los cuales también son parte fundamental en algunos casos. Por ejemplo Jorge Álvarez, Jorge Pistocchi, el Portugués Da Silva, Álvaro Villagra, Mario Breuer, Gustavo Gauvry, toda gente muy importante para el rock.

MD: Además, es gente que plantea una cuestión horizontal, porque atravesaron a casi todas las bandas y todas las épocas. Son tipos que estuvieron ahí siempre, en un estudio o en otro, trabajando con un sello o para quién fuera. Siempre estuvieron al pie del cañón.Tuvieron contacto con todos los músicos y en sus diferentes etapas, dado que los músicos fueron cambiando bastante. El hecho de hacer 50 bandas en total, 25 en el Lado A y 25 en el Lado B, posibilita que cada uno abra la puerta que quiera y después siga profundizando sobre ese grupo o esa banda que le interesó. Dar un pantallazo para que después la gente se meta y siga investigando por su cuenta o escuchando. Esa intencionalidad se ve en los anexos, allí aparecen las bandas afines a las bandas principales de cada capítulo, y a su vez también al final del libro aparecen los solistas que surgieron de esas bandas. Por supuesto, por una cuestión de espacio no se puede profundizar, lo que uno hace es tirar la granada y que explote en la casa de la gente.

En relación al trabajo documental, ¿Qué periodos les llevó y qué obstáculos tuvieron en el camino?

MD: El trabajo quedó como dividido en dos partes. Daniel y Matías se ocuparon de entrevistar a todos los personajes de cada una de las bandas, y yo me ocupé de la tarea de investigación que abre cada uno de los capítulos. Fueron tiempos más o menos parejos, porque en realidad condensar en dos páginas toda la data que uno tiene para dar un pantallazo de cada banda, de lo que fue su actividad, es complicado. Además, es difícil elegir la forma de mostrarlo, la cuestión gráfica, alguna apostilla, algún detalle de color, algo más general y algo para el coleccionista.

DG: En el caso de las entrevistas, cada una de ellas duraba en promedio dos horas. En el primer libro -el lado A– tenemos 99 entrevistas, imaginate que a dos horas cada una dan casi 200 horas de material. Se fue haciendo una vorágine de crudos importante.

MD: Y también hay un archivo fílmico muy importante, porque cada una de las notas que hicimos las filmamos. Hay pocas personas que no fueron filmadas, por pedido expreso de los artistas.

El libro 50 años rock – lado A, un nutrido trabajo periodístico, documental y de investigación relativo los primeros 50 años de existencia de este género musical que marcó a la Argentina.

¿Con qué entrevistado se sorprendieron o se emocionaron?

MD: Yo opino por lo que desgrabé, porque no estuve en las entrevistas. A mí me sorprendió el testimonio de Beto Zamarbide, de V8. Me gustó particularmente porque habló de música y de otras cosas que me parecían útiles dejar en claro, una parte más política, representativa de todo un momento en el cual surgió la banda. Siento que aprendí porque era una de las que estuviera tan al tanto.

DG: Es muy lindo encontrarte con personas que quizás uno las tiene idealizadas y después tal vez te reunís en un barcito… Una que nos pasó, por ejemplo, fue cuando nos entrevistamos a Daniel Melingo en un bar de Triunvirato y Avenida de los Incas; viene Melingo con todos sus pelos al aire y nos dice: “¿Qué tal muchachos?, soy Daniel Melingo”. Ahí me digo “Wow… es Daniel Melingo”. Otra que me conmovió, y no de buena manera, cuando fuimos a hacerle una nota a Jorge Alvarez (el mítico fundador del sello Mandioca, primero en editar discos de rock en Argentina, que falleció el año pasado) que estaba viviendo en un geriátrico. Entrar a ese lugar y encontrarlo en condiciones no muy buenas, que nos atienda una enfermera y nos diga: “¿Ustedes vienen a buscar al abuelo Jorge?”… Nosotros pensábamos “Está hablando de Jorge Álvarez y le dice “el abuelito”. Esas son las cosas que llaman la atención, uno iba a hablar con Jorge Álvarez con mucho respeto por todo lo que representa, amén de que hay muchos músicos que no lo quieren por motivos muchas veces más que justificados, y que venga una enfermera y hable despectivamente del abuelito en el contexto de un geriátrico, es muy extraño. De Jorge Pistocchi (también fallecido el año pasado) nos llamó mucho la atención las condiciones en las que vivía en un viejo caserón en La Boca.

MD: Pasa que hay tipos que recibieron grosas herencias familiares y han apoyado al rock argentino, entre ellos Pistocchi, y también Carlos Rodríguez Ares, quien fue productor del primer disco de Soda, de Virus y de Los Cadillacs. El tipo había recibido un dinero y decidió apostar al rock argentino, por más que después volviera o no. Hizo el aporte cuando era una apuesta, una cosa que no se veía tan clara en ese momento.

DG: Hay que tener en cuenta una cuestión relativa al libro, y es que los cortes generacionales que se van produciendo a través del tiempo son muy importantes. En los años setenta con la aparición de los grandes músicos, después en los ochenta con los raros peinados nuevos, como decía García, con bandas desde Los Abuelos de la Nada a Los Twist, Virus, Los Violadores, V8, Sumo, Los Redondos.

Y el modo en que influyó la experiencia de Malvinas en nuestro rock…

DG: Y ese es un tema candente, el festival para la solidaridad es un tema candente. Hay muchos músicos que siguen enojados con eso, porque por haber participado fueron acusados de colaboracionistas, es todo un tema ese.

MD: Hubo dos bandas que no participaron expresamente, fueron Los Violadores y Virus. Virus, dentro del seno familiar, tenía un desaparecido, uno de sus hermanos. La convocatoria era en principio por los chicos que estaban allá, se juntaba alimentos, medicamentos, después evaluar si se hizo por rédito es difícil. Las intenciones son siempre difíciles de evaluar.

DG: Ya en los noventa comienza una movida que tiene mucho que ver con el heavy metal, tenés a gente como Hermética que representa un aporte fundamental; aparece el rock chabón, género que en lo personal me cae pesimamente mal, pero del cual también hago un recorte, por ejemplo, con Los Ratones Paranoicos, que cuando surge no es la banda rollinga que todo el mundo considera. Si uno se pone a escuchar sus discos es muy post punk, está más cerca de la Velvet Underground que de los Stones, y después se van desarrollando todos sus cambios. Está también Todos Tus Muertos, tenés bandas como Los Fabulosos Cadillacs y todas las mutaciones que van teniendo a través del tiempo.

«El hecho de hacer 50 bandas en total, 25 en el Lado A y 25 en el Lado B, posibilita que cada uno abra la puerta que quiera y después siga profundizando sobre ese grupo o esa banda que le interesó».

¿Cómo ha sido el recorte de las bandas y la elección de sus discos representativos?

MD: Charlamos entre nosotros -algunas veces más acaloradamente y otras veces menos- sobre qué banda no podían faltar, qué banda tenía que estar sí o sí. Creo que eso guió un poco el camino. Después lo de los discos era secundario, porque al haber tantos discos buenos por bandas se hace más complicado, y aparte es mucho más subjetivo.

DG: Jade quedó afuera

MD: A la distancia, el único grupo que me hubiera gustado que estuviera para representar a todo un núcleo de bandas que, para mí, están en una misma línea, es Turf. Creo que hubiera sido necesario porque bandas como Los Tipitos, Árbol, Estelares y un montón de grupos más hubieran estado encolumnados detrás de esa línea más pop sin ser Babasonicos, que como su origen lo indica es una propuesta más sónica. Allí tal vez se encolumnan, por ejemplo, Peligrosos Gorriones o Banda de Turistas.

DG: En un momento estábamos charlando con Rodolfo García, contándole de las bandas que hay y qué se yo, cuando nos dice: “Y no se olviden de Tantor”.

MD: Era difícil ver a Rodolfo García y decirle que Aquelarre no iba estar, y bueno, Tantor menos que menos. Aquelarre está como sub banda en Almendra, y Color Humano como sub banda en Pescado Rabioso. Es como un árbol genealógico, con Pappo´s Blues entró El Reloj, con Serú se hace una mención a Jade.

DG: Con Pappo´s Blues tuvimos la discusión sobre si incluir Volumen 1 o Volumen 3.

MD: Con Pescado nos pasó similar: ¿Qué disco incluir? Elegimos Artaud, dejarlo afuera era complicado.

Por lo que cuentan tuvieron que trabajar mucho en la construcción de consensos para llevar adelante el libro.

MD: Sí, mientras haya argumentos para justificar una elección siempre es enriquecedor.

DG: – Yo soy consciente de que cuando postulaba Dynamo como disco para Soda era una cuestión muy personal. Era centrarse en un disco absolutamente revolucionario que prácticamente no tiene hits en comparación con el primero de Soda, por ejemplo. En ese sentido nos hizo un muy buen comentario Carlos Rodríguez Ares, que en la nota nos dijo: “Ustedes van a elegir Canción Animal, pero díganme qué disco tiene más hits que el primero”. Y tiene razón.

MD: Lo que pasa es que él, como productor, era un buscador de hits, entonces vas al disco de Virus que produjo y tiene hits, con el de Soda lo mismo. Pero musicalmente los otros discos son mejores. Además Gustavo Cerati siempre detestó el primer disco. Mario Siperman decía que cuando él estaba grabando con Los Encargados –la banda de Daniel Melero-, Soda estaba grabando en los estudios CBS, y cuenta que Gustavo dejaba las grabaciones para ir a ver qué estaban haciendo Los Encargados y les decía: “Pero ustedes están grabando bien, lo nuestro es un desastre, esto es una máquina de fierros viejos”. No solo no estaba conforme con los temas, sino además con cómo se había grabado.

DG: Esa data nos llega por Siperman, tecladista de Los Cadillacs, que estuvo presente en las sesiones de Los Encargados. Como subgrupo de Soda lógicamente entran Los Encargados, de manera que ahí también tiene su lugar Melero. Bernardo Baraj entra, por ejemplo, para Serú Girán.

MD: Bernardo Baraj es uno de los vientistas en el disco Bicicleta, que no fue el elegido en Serú, pero en el cual la introducción de vientos en ese momento era importante, le da un giro. Y como segunda banda de Los Gatos aparece Alma y Vida, un grupo de músicos que después tuvieron carreras interesantes.

¿Cuáles fueron los mitos que lo lograron echar por tierra?

DG: Hicimos una nota con Andy Cherniavsky, reconocida fotógrafa del rock argentino, y hablamos sobre la tapa del primer disco de Todos Tus Muertos. En ese momento me dice: “Esa tapa es mía”, y en libro figuraba que la había hecho Hilda Lizarazu. Nos contó que la hizo ella y hasta nos buscó el dato. Contó con lujo de detalles el día y hasta la hora en la cual había sido hecha: “La hice yo pero fue Hilda la que sacó la foto”. A eso apuntamos más que nada, porque no es lo mismo quién hizo el arte de tapa y quién sacó la foto. Siempre con el interés de mostrar y contar, evadiendo el chusmerio; nosotros somos gente con códigos y hay cosas que no develamos por motivos obvios.

MD: Es importante también la parte gráfica de dibujantes y fotógrafos. Está Renata Schussheim, autora de tapas de Charly, de las escenografías de Bicicleta, de Peperina, de Yendo de la cama al living. Está también Rocambole que opina en el libro dentro del capítulo de Los Redondos; están las Bay Biscuits, un grupo soporte en el que estuvieron Fabi Cantilo e Hilda Lizarazu junto a varias chicas, que participaron en conciertos de Serú y de Los Redondos, entonces pueden opinar en distintos capítulos..

DG: Son piezas de rompecabezas. pequeñas cuestiones que uno va descubriendo más allá del rock, porque las Bay Biscuits y Los Redondos tenían una impronta muy teatral en los ochenta, no era solamente la música, sino un colectivo artístico de muchas artes.

El lado A tiene prólogo de Litto Nebbia, ¿cómo surgió la propuesta?

MD: Nebbia es para muchos, entre los que me incluyo, el pionero. Por eso, el libro anterior que hicimos para la colección era sobre él, y lo hice codo a codo con él. Lo mismo que pasó con el libro de Aznar, entonces ya había quedado el vínculo y él quedó entusiasmado porque no había un trabajo que reuniera toda su obra. Entonces, cuando le propusimos el prólogo se enganchó enseguida. Además, para abrir el capítulo de Los Gatos nos escribió tema por tema qué representaba cada una de esas canciones que formaron parte del primer disco, eje central del capítulo

¿El Lado B tiene algún plazo para salir?

MD: El asunto es ponerse a laburar y hacerlo muy firme, porque estos tipos de libro si no te sentás a laburar, no salen. Son necesarias mucha concentración y dedicación. Va a salir cuando esa concentración y esa dedicación determinen que tiene que salir.

DG: Y cuando tengamos cerradas todas las entrevistas. Todavía nos faltan un par, son muchas horas culo, porque también es cuestión de sentarse a hacer recortes. Cuando hacemos las entrevistas tratamos de generar un vínculo con el entrevistado, que sepa sobre qué vamos a preguntarle, no ser unos paracaidistas. Quizás parece una verdad de perogrullo pero no es una tontería. Me ha pasado de ver preguntas de pseudo periodistas que hacen cualquier interrogante y termina siendo un bajón, más para quienes amamos el oficio del periodismo.

MD: Lo noto cuando desgrabo. Los músicos perciben que están hablando con alguien que está en tema. Eso es lo que hace que un reportaje pueda durar tres horas y media, si no, no dura ni 15 minutos.

El libro ahora está en diálogo con otras publicaciones del rock, ¿cómo ven el campo?

MD: Yo lo veo muy historicista y creo que uno contribuye a esa visión. Hay cosas que se van repitiendo porque son 50 años, creo que tenemos la tendencia de caer mucho en la primera época. Después se pasó a ampliar un poco hacia los ochenta, pero creo que a todo lo que se viene haciendo le cuesta mucho salir a la superficie.

DG: Es importante la distinción entre el periodista y el fan que cuenta aquello que ve, son dos cosas totalmente distintas. Yo siempre voy a postular el juicio crítico, el análisis, y la honestidad para acercarme al objeto de estudio. Sencillamente, hay que estudiar, analizar, buscar, enriquecer.

Actualizado 20/09/2016

Ago 31, 2016 | inicio

El Teatro del Pueblo, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, es considerado un ícono por haber sido el primer teatro independiente. Lo fundó en 1930 el dramaturgo y periodista Leónidas Barletta, de cuyo nacimiento -este 30 de agosto- se cumplen 114 años. Su escenario fue un espacio de resistencia a los gobiernos dictatoriales y desde hace más de veinte años está dirigido por la Fundación Carlos Somigliana (SOMI), integrada por algunos de los más importantes autores nacionales.

SOMI tiene como director a Roberto “Tito” Cossa, autor teatral de la Generación del Nuevo Realismo. Hace pocos meses se socializó el conflicto: el colectivo que preside Cossa declaró la necesidad de irse a otro espacio, después de dos décadas en el edificio. El motivo desencadenante es el pedido de los dueños del inmueble, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), de desarrollar una actividad teatral paralela. La noticia despertó temor en el público y en la comunidad artística.

ANCCOM pudo conversar con algunos “somiglianos” y con el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Juano Villafañe, como representante del IMFC.

Los SOMI

La Fundación Somigliana es una entidad sin fines de lucro, que nació en 1990. A lo largo de estos años se ha dedicado a la investigación del oficio del autor y a la divulgación de dramaturgos argentinos. Además de Cossa y Roberto Perinelli, que dirigió 24 años la Escuela de Arte Dramático y formó parte del ciclo inaugural de Teatro Abierto en 1981, hay otros miembros más jóvenes que integran el colectivo teatral, como Andrés Binetti, Mariela Asensio, Raúl Brambilla, Bernardo Carey, Marta Degracia, Héctor Oliboni, Patricia Suárez y Adriana Tursi.

El Teatro del Pueblo, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, es considerado un ícono por haber sido el primer teatro independiente.

¿Cuándo comenzaron a trabajar con el IMFC?

Roberto Cossa: Fue en 1996. Ellos, que son el Banco Credicoop, compraron este edificio y lo reciclaron con ayuda nuestra. Nosotros pusimos la mitad del dinero y acordamos que todo lo que sea teatro, programación, elección de obras, dirección, etc. era tarea exclusivamente nuestra. El IMFC ocupaba el edificio para otras actividades, vinculadas a las ciencias sociales, los lunes, martes y miércoles; nosotros disponíamos de jueves, viernes, sábados y domingos para las obras. En ese momento firmamos un acuerdo, que hoy se ha convertido en precario, en vista de este conflicto. La relación era muy buena en un principio y se respetó. Pero el año pasado dijeron que ellos querían compartir las salas para hacer espectáculos.

¿Por qué se negaron?

R.C.: Porque la Fundación Somigliana tiene una identidad, estos maridajes, como el que buscan ellos, nunca han resultado. El teatro es muy difícil, es conflictivo.

¿Le parece que se correría el riesgo de convertir al Teatro del Pueblo en una suerte de ‘multiespacio’?

R.C.: Exacto y nosotros tenemos un proyecto, sólo hacemos autores nacionales y tenemos una ideología. Eso ha dado una identidad al teatro, nosotros no la queremos compartir. No es posible, ellos no son hombres de teatro.

¿Cuál es la razón del conflicto?

Roberto Perinelli: Quisieron inmiscuirse en nuestra programación y eso es muy desleal porque nosotros hicimos mucho esfuerzo, nunca cobramos un mango, incluso pusimos plata de nuestros bolsillos cuando hizo falta. Ahora que estamos en un buen momento, en vez de felicitarnos, le ven la veta de la rentabilidad y quieren aprovecharse, pero si uno lo piensa con racionalidad, es una racha pasajera, como todo en el teatro

¿Cuál es el objetivo de los Somi?

R.P.:Nunca pusimos un límite de estéticas, poéticas, edades o géneros. Nuestro proyecto persigue siempre hacer buen teatro.

La mirada del IMFC

Juano Villafañe, hijo del titiritero Javier, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” desde 2001, no se concentra mucho en qué es lo que se había acordado históricamente, ni en el prácticamente nulo uso que el IMFC hizo en el edificio del Teatro del Pueblo en estos años.

¿Cuál es su posición en relación a este conflicto?

No pensamos en ningún momento diluir identidades, sino integrarlas y potenciarlas, es la suma de capitales simbólicos históricos, que al socializarlos, los potenciás desde sus propias identidades.

Su escenario fue un espacio de resistencia a los gobiernos dictatoriales y desde hace más de veinte años está dirigido por la Fundación SOMI.

¿Cómo sería la forma de trabajo?

Cuando vos tenés propiedades que te pertenencen, tratás de coparticiparlas. Nunca planteamos un problema de competencia, ni de absorciónde unos a otros. Todas las identidades se van construyendo, no son cosas estancas. La identidad es el compartir, el coparticipar. La idea sería coparticipar todo, respetando los días, espacios y luego ampliar el edificio y marchar en común, agregando esta impronta de tarea experimental e investigativa.

¿Por qué surge esta idea después de veinte años de convivencia?

Porque el Centro Cultural de la Cooperación fue creciendo de una manera tal, que nos obligó a pensar en esta propuesta. Nos parece una propuesta integradora, superadora, de respeto a las identidades, manteniendo lo que cada uno programaba. Planteamos la remodelación del edificio a nuevo y compartir una nueva programación e integrada también desde lo experimental, un teatro que se nutre de otras formas posibles que tienen las artes escénicas.

¿Qué piensa sobre la posible continuidad del Teatro del Pueblo en otra parte?

Por mí que haya mil teatros del pueblo, que florezcan mil flores. No hay un un propietario del Teatro del Pueblo. El teatro sigue en otro teatro, detrás de un sueño hay otro sueño. No termina conmigo la vida, no clausuro los acontecimientos, soy fundacional y multiplicador de acontecimientos, no actos de clausura. Que haya mil teatros del pueblo, es una tradición cooperativa, participativa.

¿Por qué le parece que se negaron los SOMI?

No sé, yo pensaba que una remodelación teatral del espacio edilicio iba a ser un atractivo para compartirlo. Ellos también tenían la idea de hacer una remodelación, eso fue coincidente y ya tenían un diseño realizado. Ellos sí tienen una inversión propia que hicieron con el tiempo, tienen equipos propios, etc. Pero nosotros no queremos vender, si el IMFC compró ese edificio, fue para usarlo.

Un poco de historia

Para Tito Cossa, Barletta, el fundador del espacio, era un “antifascista genético” y “si bien en sus últimos años se había quedado haciendo un teatro antiguo para la época, como escritor era un verdadero talentoso”. En 1943, luego de pasar por varios lugares, Barletta alquiló el edificio y, cuando Perón creó el régimen de propiedad horizontal, lo compró. Al morir, su mujer lo mantuvo abierto con dos actrices del elenco, pero no como teatro, sino como centro de exposiciones plásticas. Perinelli cuenta que estaban ahogadas económicamente. En 1986, una gestión que encabezaba Raúl Serrano convocó a dramaturgos para recuperar el teatro. Sin embargo, la viuda no daba el nombre y por eso en 1987, cuando se instalaron en el edificio, decidieron ponerle Teatro de la Campana, en honor a Barletta, a quien se lo recuerda en el Bajo y en la avenida Corrientes, agitando una campaña, expresando a viva voz: “Asista al teatro esta noche”. El proyecto, con estas características, funcionó muy poco tiempo y con discontinuidad, hasta que se desintegró. Perinelli explica: “En 1996 el IMFC pactó con la viuda pagarle un salario mensual de por vida y la propiedad pasó a ser de ellos. En ese contexto nos llamaron para dirigir el teatro, pero dijimos: ‘Hay que hacerlo realmente un teatro’”.

¿Cómo se llevó a cabo este trato?

R.P.: Quien intercedió y daba confianza a esto fue el diputado comunista Floreal Gorini. Fue así como pusimos 150.000 dólares, la mitad de lo que costó el proyecto de reforma para hacerlo un verdadero teatro.

Para Tito Cossa, Barletta, el fundador del espacio, era un “antifascista genético”.

¿Estarían en condiciones económicas de comprar el inmueble?

RC: No tenemos la plata, pero podríamos haber obtenido ayuda del Estado y el Instituto podría haber sido tolerante con los pagos, pero no quisieron bajo ningún caso. Actualmente el subsidio que ayuda a mantener la sala es el de Proteatro y el del Instituto Nacional del Teatro. Ante esta circunstancia, el 31 de diciembre de 2017 deberemos dejar el espacio. La pérdida de este edificio es invaluable, no solo por su excelente ubicación, sobre la diagonal Roque Sáenz Peña, su tamaño y el dinero invertido en tantos años en el mantenimiento de las salas, sino también por ser un símbolo del teatro independiente, con un funcionamiento de más de 20 años ininterrumpidos.

“El teatro del Pueblo no puede desaparecer”

La comisión que conduce el teatro manifiesta en un comunicado, a través de su sitio web: “El Teatro del Pueblo no puede desaparecer. Nos hemos propuesto seguir adelante. Refundar el Teatro del Pueblo, cuyo nombre nos pertenece, allí donde podamos, allí donde nos den las fuerzas. Se apela a todos, inclusive a los espectadores, antes del comienzo de cada obra, con la frase: “Si usted conoce algún lugar que pueda ser convertido en teatro, por favor díganos”. Algunas ofertas han llegado, pero nada seguro, hasta el momento.

Cuando se realizó esta nota, todos los integrantes de SOMI estaban reunidos en el encuentro semanal que tienen los jueves desde hace años. Cossa contó que por medio de una votación, decidieron que fuera él quien saliera de la reunión para hablar de este tema con ANCCOM. Adelanta que tiene una idea, pero que aún no ha llegado a conversarla con nadie en la reunión. Y remata: “El Teatro del Pueblo es un ícono, no puede desaparecer, como no puede desaparecer el Café Tortorni”.

Roberto Perinelli, en la misma sintonía que Tito Cossa, dice: “Este teatro tiene que seguir porque tenemos que continuar con nuestro proyecto, que es estrenar obras de autores argentinos. El teatro independiente está en su mejor momento, por eso a mí me duele mucho este tema, el tarifazo, por ejemplo, porque puede lesionar un proyecto artístico que está en franco reconocimiento y afirmación”.

¿Cómo ve el futuro del teatro independiente, ante las políticas de ajuste?

R.C.: Creo que va a haber cierres, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) ya está hablando de esto. Nosotros pasamos de $1.500 de luz a $7.500. Todavía falta ver cuánto nos viene de agua, gas no tenemos, por suerte.

R.P.: Muy complicado porque no podemos trasladar el precio a las entradas. Diría más, el teatro independiente tiene que ponerse a pensar si no tiene que rebajar el precio.

¿Cómo están enfrentando esta realidad?

R.C.: Tenemos una suerte muy grande, contamos con el éxito de Terrenal, la obra de Mauricio Kartun, que llena cuatro funciones por semana, algo que pocos teatros consiguen. Así que por ahora hemos podido ahorrar un poco.

R.P.: Nosotros hemos tenido temporadas anteriores donde pusimos plata de nuestro bolsillo para pagar una tarifa racional de luz, ahora no nos es fácil pagar esta irracionalidad.

Actualizada 30/08/2016

May 11, 2016 | inicio

Villa Celina nos transportó a la boliviana ciudad de Potosí y a otros tiempos. El domingo pasado, centenares de niños, mujeres y hombres se aprestaron a comenzar el ritual que los convocaba, portando llamativos cascos y sombreros –que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos- y ataviados con trajes que combinaban tejidos, plumas, espejos e insignias de múltiples colores. Se mezclaban con los comerciantes y vecinos de la localidad. Y es que la palabra Tinku deriva del quechua tinkuy y significa “encuentro”.

La esquina de Coronel Domínguez y Evita fue el punto de reunión. El tránsito comenzó a desviarse mientras que los adolescentes practicaban la coreografía aunque la música aún no sonaba.

“El Tinkus es un homenaje a la Pachamama. Es un ritual tradicional del pueblo de Macha, al norte de Potosí, en el que se pelea, se danza y se hacen ofrendas a la Madre Tierra”, explicó Marvel Díaz, bailarín representante del Bloque de Tinkus Sayari, y médico en la ciudad de Escobar. Y agregó: “Para mí este encuentro es una pasión muy autóctona. Tinkus significa encuentros de la gente originaria. Esta celebración se remonta a tiempos anteriores al imperio Inca. Antiguamente se realizaban enfrentamientos entre pueblos para ofrendar sangre a la Pachamama, en pedido de fertilidad de la tierra. Aquellos pueblos eran sangrientos. Nosotros tratamos de mantener viva esa cultura, tratar de traerla de allá para acá, para que se conozca. No se hacen sacrificios pero sí tratamos de rememorar la danza tradicional de los pueblos originarios”. Según Díaz, estos rituales tienen el objetivo de que la cultura no se extinga. “Muchos de nuestros hijos son nacidos acá, pero les transmitimos esta tradición para que no se pierda el encuentro de todos los pueblos, para que no haya más guerras, ni más conquistas, y para cuidar a la Tierra. Por eso el primer trago y el primer bocado de comida es para la Madre Tierra: ese es el espíritu de esta fiesta”.

Miriam Rosario Villarruel es la presidenta del Bloque de Tinkus Sayari de Escobar. Hace 19 años que vive en Buenos Aires y contó que “con esta ceremonia queremos encontrarnos con los tinkus de distintas localidades, para no olvidarnos ni de nuestras tradiciones, ni de que somos oriundos de Bolivia.” En relación a los trajes, explicó: “Los adornos los agregamos nosotras. Todos tienen un significado. Por ejemplo, las plumas blancas y las cintas, las usan las mujeres que están solteras”.

De turquesa llegaron los músicos. Dispersos entre los concurrentes, que se fueron agrupando en grupos llamados “fraternidades”, comenzaron a hacer sonar trompetas, platillos y bombos al unísono del folclore tinkus. Era un ritmo alegre y festivo. Y así tuvo lugar el momento más esperado: las coreografías de las distintas fraternidades que, mediante pasos coordinados, realizaban figuras alegres y posiciones de guerreros. Se desplazaron de manera dinámica por Coronel Domínguez, hasta llegar a un predio a 500 metros del punto de encuentro.

Los integrantes dentro de cada fraternidad se organizan jerárquicamente y distinguen por sus bailes, trajes, género y edad. Yony Janco, del Bloque Tinkus San Simon, es un hombre de contextura grande y pertenece al rango que se denomina “machos”, la jerarquía más alta por ser mayor en edad y tener más trayectoria en la danza. “Somos los que ponen orden en la fraternidad -explicó Janco y agregó- y también quienes vestimos los trajes más pesados”. Sus cascos llevaban gran cantidad de adornos, entre ellos estatuillas tinkus, cintas de colores flúo y hasta una llama, realizada con lana, de la que cuelgan pompones con los colores de la bandera boliviana. A los “machos” les corresponde el baile más vigoroso y guerrero, aunque sonríen y muestran alegría. “El único fin es alegrar, complacer y compartir el folklore tradicional que se transmite de generación en generación cultivando la cultura”, explica Janco.

Al son del folclore y el avance de los tinkus, admiradores y curiosos se acercaron para observar los bailes. Puertas de comercios, ventanas y balcones se convirtieron en palcos desde donde muchos de los espectadores filmaban y fotografiaban el ritual. Otros, más activos, se animaron a bailar incorporándose a las coreografías, mezclándose entre las mujeres que sonrientes revoleaban sus polleras, y los hombres que en un gesto de virilidad golpeaban sus cascos contra el suelo.

Floren tiene 16 años, es nieta de tinkus y actual bailarina de la danza. Nació en Argentina, es hija de bolivianos y hace un año que está preparando la coreografía junto a su hermana. “Es muy lindo participar. El tinkus lo bailaron mis abuelos en Bolivia, que vivían en el norte de Potosí. Para mí es como representar una parte de mi familia”.

César Méndez, delegado del Bloque Rojo, Amarillo y Verde y coordinador del Segundo Encuentro de Tinkus en Villa Celina señaló: “Como en Buenos Aires hay muchos residentes bolivianos, nuestro bloque quiere afianzar, dar a conocer y engrandecer la danza que aglutina a todos los tinkus que quieran participar y confraternizar. Hoy somos 19 fraternidades, con cerca de 60 integrantes cada una, provenientes de la capital y el conurbano bonaerense que vamos a estar bailando y formando cada uno su coreografía diferente”. Agrega que para el próximo año tienen el proyecto de reunir a todos los tinkus que hay en Córdoba, Mar del Plata y el resto del país, “para que sea un encuentro de toda la Argentina y puedan venir todos los que quieran participar”.

Después de una hora y media, músicos, bailarines y público habían ocupado por completo el predio. Al escenario montado para la celebración, subió una niña con sus prendas tinkus, llamada Wendy. Y frente a la pregunta de la conductora acerca de dónde nació, con sus ocho años le respondió: “Nací en Argentina, pero en el corazón tengo sangre boliviana”.

Actualización 11/05/2016