Oct 28, 2015 | Entrevistas

Marcelo Carpita, autor y colaborador de más de cincuenta obras de arte urbano en distintas regiones del país, da a conocer su más reciente iniciativa: el 1º Congreso Nacional de Muralismo y Arte Público “Ricardo Carpani”, a realizarse el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El encuentro, cuenta, surgió de la necesidad de profundizar el debate sobre el rol del arte público y la ausencia de un marco legal que reivindique a los realizadores como trabajadores. El artista plástico dialogó con ANCCOM sobre el papel del muralismo en la vida política y social de la Argentina, definiéndolo como una disciplina de la comunicación social y en consecuencia de las Ciencias Sociales.

¿Cómo surge la idea de este Congreso?

Es una propuesta que surge de un foro que organizamos en el espacio político cultural al que pertenezco, Muralismo Argentino Contemporáneo (MAC), formado por diferentes grupos independientes comprometidos con llevar a cabo un proyecto nacional que empezó a tener un poco más de cuerpo con este gobierno. A partir de la propuesta de formar el MAC, empezamos a reunirnos y organizar un foro en el Centro Cultural de la Cooperación en 2013. Tenía como objetivo empezar a debatir sobre el rol del creador del arte público, del muralista que participa de muchos proyectos de desarrollo social, proyectos culturales y educativos, pero no está contenido dentro de un marco legal o institucional que nos considere como trabajadores. Siempre pasa como una cuestión de voluntarismo, de militancia y no como un trabajo específico. A partir de ahí, los participantes propusieron que esta discusión se debía dar en un marco mucho más participativo y salió la primera idea del Congreso. Pero no se hizo, seguimos trabajando, haciendo nuestras actividades como siempre. Hasta que este año tuvimos una entrevista con la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, y salió de nuevo la idea del Congreso, como una actividad de corto plazo en el CCK. Con el tiempo queremos lograr que se incluya al muralismo dentro de lo que son las políticas culturales,.

¿Cuáles es el objetivo del encuentro?

El principal objetivo es hacer visible nuestra actividad, que la gente se entere que el muralista en sí, aparte de ser una persona que se dedica vocacionalmente a pintar una pared, a embellecer, es un comunicador social. El muralismo pasa de ser una producción estética por encargo a una disciplina de la comunicación social o de las Ciencias Sociales. Porque, a partir de esa actividad concreta, se desarrollan muchas actividades colaterales que hacen que el objetivo final no sea en sí el muralismo sino la organización popular, la reconstrucción del tejido social, la capacitación laboral, la integración de personas con diferentes tipos de capacidades, la inclusión social de chicos o de personas que están en grados de marginalidad. Es decir, hay muchas cuestiones que no son necesariamente las de la pintura mural. Sin embargo, ese muralista no cobra por ese trabajo, no tiene un seguro social, no tiene una participación como docente.

¿Quiénes participarán y qué actividades se desarrollarán?

Del Congreso van a participar casi 300 muralistas de todo el país, habrá paneles que desarrollarán ejes temáticos: muralismo y trabajo, muralismo y educación, la función social del muralismo, muralismo y militancia política. También habrá disertaciones de especialistas que no necesariamente son muralistas, como Fernando Buen Abad Domínguez, filósofo mexicano, un doctor en Comunicación muy comprometido con los derechos humanos. Estuvo trabajando en la conformación de contenidos de Telesur. Posiblemente estará el cineasta Tristán Bauer y también Carlos Carpintero que es un diseñador y comunicador a partir de la imagen que es muy importante. El Congreso será en homenaje a Ricardo Carpani, quién es nuestro paradigma de artista y militante. Habrá paneles, disertaciones, talleres participativos. La idea es que se elaboren documentos generales para dárselos a la ministra en forma de manifiesto. Habrá también proyecciones de documentales, va a estar Discursos Murales, que es una producción audiovisual que hicimos junto con la Universidad Tres de Febrero. Yo fui el productor artístico, donde se toman diferentes discursos de líderes latinoamericanos y a la par se va haciendo un mural por diferentes muralistas. También se proyectarán Los próximos pasados, que es una película que hizo Lorena Muñoz sobre el mural de David Alfaro Siqueiros que está en el Museo del Bicentenario y la película Carpani, vida y obra.

¿Dónde ubicaría al muralismo dentro de la esfera artística? ¿Y qué relación tiene con la esfera política?

El muralismo es parte del arte público. El arte público lo contiene, porque también incluye a una obra de arte callejera o una murga, a una acción urbana, a una performance. Es un hecho estético, cultural, al que la gente le da múltiples sentidos y hasta lo puede resignificar para incorporarlo a su vida cotidiana. El arte público es político, entendiendo que la política es lo que me relaciona con el otro. En la comunidad, lo que cohesiona, es el hecho político, entonces este arte también lo es. Ahora que uno lo ligue o no a un hecho partidario es una cuestión de coyuntura y de elección del muralista.

¿Cree que el muralismo argentino tiene una tradición propia?

Nosotros tenemos una tradición heredada de otras culturas que son hermanas, no tenemos tradición muralística. No somos un territorio cultural en donde tengamos grandes pirámides o edificios precolombinos llenos de murales. La tradición es contemporánea, se podría decir decimonónica. Nosotros tomamos el muralismo de la Revolución Mexicana como un puntapié o como un punto bisagra para empezar a discutir la función social y política del muralismo. Anterior a eso, había algunas expresiones más ligadas al realismo social, decorativos, con un anecdotario de la Revolución Industrial o ligado a diferentes aspectos de lo que fue la Revolución Rusa, pero nada más.

¿Y cuál es la función social del muralismo?

La de comunicar. Para mí está dentro de las materias humanísticas y de ciencias de la comunicación. Es un reto la comunicación por imágenes, estamos compitiendo con la publicidad. Creo que el muralismo es una de las alternativas pedagógicas que tenemos para generar otro tipo de discurso, otro tipo de diálogo con las imágenes en la vía pública.

¿Existe una política pública que fomente al muralismo como una expresión artística?

Hay pequeños intentos aislados, pero no una política pública. Ese vendría a ser uno de los objetivos del Congreso. Lo que estamos tratando de hacer es que el Estado se haga cargo del desarrollo de planes educativos, de planes culturales o del trabajo del muralista. Pero el Estado nunca lo asumió como algo organizado, siempre fueron expresiones individuales. Queremos lograr que desde el Estado se asuma la importancia de las actividades del trabajador muralista dentro de ciertos tipos de políticas culturales. Si lo asumió desde el cine, desde la música, desde la danza, también lo puede asumir desde el muralismo.

«Tenía como objetivo empezar a debatir sobre el rol del creador del arte público, del muralista que participa de muchos proyectos de desarrollo social, proyectos culturales y educativos, pero no está contenido dentro de un marco legal o institucional que nos considere como trabajadores», relata Carpita.

¿Hay alguna política pública de conservación y protección de los murales existentes?

Lo que hay son políticas sobre la restauración patrimonial, no de preservación y conservación, es uno de los temas que se tocarán en el Congreso. Existen muchísimos murales históricos que se están deteriorando y no hay una política centralizada sobre eso. ¿Por qué llegar al punto de la restauración? Hoy la gente que está en esa materia habla de conservación, de preservación y no de restauración. Y cada vez hay más murales hechos y grandes inquietudes por saber cómo se mantienen, cómo se preserva y si se necesita de una escuela para eso. Gente de conservación patrimonial dice que ahora hay nuevas técnicas, nuevos abordajes estéticos y no hay una actualización hacia los conservadores. El conservador sigue trabajando con herramientas viejas, con edificios viejos, con técnicas viejas y no cuenta con nuevas tecnologías, con acrílicos, polímeros, aerosoles. Ya hay obras muy importantes hechas así. De esto también tiene que hacerse cargo el Estado. Cuando hablo de Estado, habla de una comunidad organizada, no quiere decir que el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Porque cuando ponemos eso frente a las empresas sabemos que pasa: restauran lo que a ellos les importa; lo demás se deteriora. La gente le da importancia a cierto tipo de obra y por ahí no es necesariamente estéticamente bella, pero tiene mucho significado, como podría llegar a ser el mural de un nene que murió en un accidente o un pibe víctima de gatillo fácil. Tal vez ese mural es mucho más importante para la comunidad que un mural al estilo mexicanista; eso también necesita preservación. El Estado debería empezar a pensar en un instituto de muralismo que pueda nuclear todas esas problemáticas.

¿Cuáles son los espacios en donde se enseña muralismo en la Argentina?

Tuvo unos primeros inicios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova, con un taller de oficios, donde se enseñaba el desarrollo de algunas técnicas. Se le daba un encuadre pseudo socia. Más que nada se practicaba la técnica en pequeños murales. Pero el abordaje en un territorio para poder colaborar y participar de un desarrollo social y educacional no estaba dado. Poco a poco, esos talleres se transformaron en un poquito más participativos. Algunos se transformaron en carreras y después los fueron cerrando cuando los diferentes gobiernos, golpes y dictaduras vieron la capacidad organizativa que tiene el taller de mural. Recién en esta etapa democrática, a partir del 83, se volvió a trabajar sobre la idea de los talleres de formación. Uno de los primeros fue el de la Escuela de Bellas Artes ‘Manuel Belgrano, que se creó en 1990. La realización de mural está incluida también en las currículas de Educación Inicial y Primaria, lo que no tienen son profesores capacitados. Uno de los problemas que estamos abordando es que el muralismo cada vez se complejiza más como para poder realizarlo como cualquier actividad porque, previamente, se necesita ver cómo se aborda la problemática espacial. Hay muchísimas cosas que un profesor común de Plástica no sabe; piensa que solamente pintando en la pared con chicos es suficiente. Es necesario trabajar con ciertos elementos didácticos y metodológicos, como para poder ayudar a la dimensionalización de la imagen, del traspaso de lo chiquito a lo grande, al poder estructurar el campo compositivo. Hay muchas cosas que no saben y eso lo tienen que estudiar.

¿Qué es lo que busca expresar en sus murales?

Es como una especie de promedio entre lo que yo quiero contar, lo que necesito contar y la forma en que lo cuento. No me ato a una sola forma de realización, estoy muy atento a las nuevas imágenes, a cómo se involucra la gráfica o cómo se involucran los diferentes aspectos de la comunicación a través de la imagen. Puedo decir que lo que busco no es expresar, sino tratar de interpretar ciertas características del momento en el que vivo. No soy muy retardatario, como para que me digan “te quedaste en el 45”, ni muy novedoso como para decir: “Lo que hacés no se entiende nada”. Me dirijo a un sujeto común, no está dirigido a públicos eruditos ni a amantes del street art, ni de la galería. Es para la gente común y en ese promedio está el no subestimar el gusto ni el nivel de complejidad de lo que es la comunicación a través de la imagen. No les estoy vendiendo productos ya fagocitados, ya deglutidos, trato de incentivarlos a que partan a través de la mancha, a través de una figura que está sugerida y que al mismo tiempo, todo junto va describiendo algo.

Oct 6, 2015 | destacadas

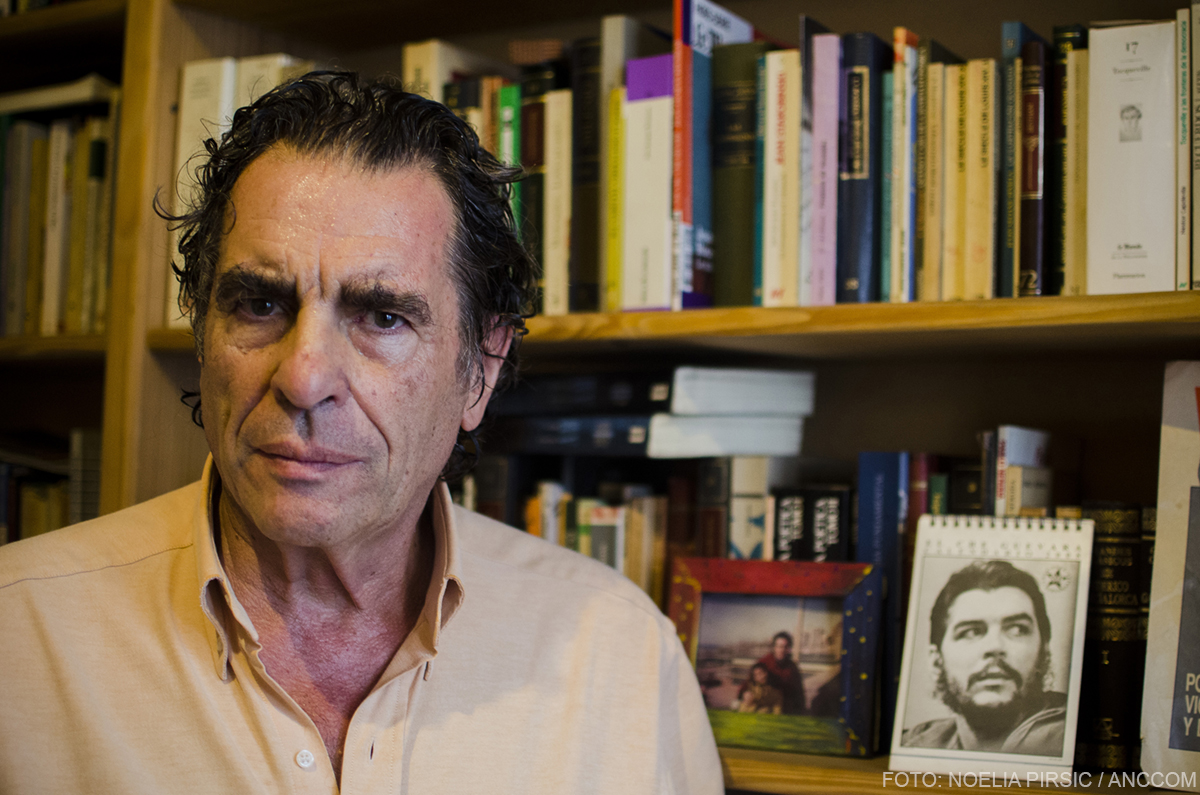

“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.

El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.

Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.

Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.

Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.

Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.

El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.

Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.

Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.

Jul 29, 2015 | Entrevistas

Sebastián Kirzner, más conocido como Sagrado Sebakis, tiene 29 años, es poeta, performer, actor y productor. Apasionado por la poesía oral, busca modernizarla. Para eso inventó el Slam, una competencia que ya trascendió las fronteras en la que los participantes recitan hasta dejar al oponente konock out. Aunque –como él dice- ganar les importe un carajo.

¿Cómo nació en vos la pasión por la poesía oral?

Vengo del teatro, trabajo en televisión y teatro desde los quince años, por eso toda mi onda literaria está empapada de haber actuado, y entonces lo mío va por el lado de la puesta en juego del cuerpo. En un momento empecé a ver cómo era la movida literaria de poesía porque me gustaba, y vi que eran todas lecturas en voz baja, sentados, con mala onda, y no se terminaba de entender bien lo que decían los poetas. Parecía que no se daban cuenta que estaban haciendo un espectáculo frente a otros y que eso valía la pena y que había que tener en cuenta al público. Porque si no se entiende lo que estás diciendo, por más poeta que te creas, tu poesía en vivo vale una mierda. Y, por otro lado, era una poesía muy poco actual y con poco contenido social. En ese momento, ir a un ciclo literario era sinónimo de no coger, ni siquiera ibas a ver a quién te ibas a levantar porque te sacaba las ganas de coger. Así que dije: “No, hay un límite». Tenemos que buscar un tipo de poesía que nos dé ganas de juntarnos y enfiestarnos entre todos, porque si no te provoca al menos una pulsión vital, preocupate. En ese momento yo estaba en pareja con Sol Fantin y dijimos: hagamos un Slam, es hora de empezar. Desde ese momento hasta hoy, pasaron cinco años, y es inimaginable todo lo que pasó.

¿Qué es el Slam de poesía?

Es un torneo de poesía oral, donde cada persona que compite tiene tres minutos con veinte segundos para realizar un texto de creación propia, de pie, frente al público. A eso se le da puntaje y hay un ganador. Lo más importante de todo esto es que el puntaje lo da cualquiera del público y el ganador importa tres carajos.

¿Por qué vale tres carajos?

Porque no tiene sentido, ¿qué es darle un trofeo al mejor poeta?

Pero todos los que ganaron dicen que se sintieron muy bien cuando ganaron…

Sí, y de hecho van a competir y a ganar, pero eso no quita que valga tres carajos. Es una doble noción: no importa si gano, pero voy a ir a ganar, por supuesto. De hecho todos los trofeos están mal escritos, por ejemplo uno dice “Salame de poesía oral” en vez de Slam, o dice “Islam”, para que en unos años vos lo veas y digas “qué capo, yo era el mejor… pero esto está mal escrito” y nunca te la creas. Porque si te la creés, construís elite, y la elite está cargada de ego, miedo y soledad. Y eso no es lo que queremos.

¿Qué pasó en el primer torneo?

La flashée en colores, todo el mundo la flasheó en colores. Participaron dieciocho personas, y me acuerdo que en ese momento era un número… no entendíamos nada, fue larguísimo… Nos emocionamos mucho, fue increíble. Dijimos “claro, es esto”, y la gente no lo podía creer y estaban todos muy metidos en sus roles, habían producido material, y eso es lo más interesante porque significa que tuviste que trabajar antes para eso.

Entrevista a Sebastián Kirzner

En cuanto a lo que los poetas ponen en escena, ¿qué ves?

Son mucho estilos y formas, es increíble. Pero veo dos problemas, que no son problemas son formas, como por ejemplo: no suelen haber muchos poemas escritos en décima espinela o en octetos. Generalmente ves free style, es decir que no usan métrica y recitan lo que se les canta. Pero hay algo real: Chéjov es genial, Góngora es buenísimo, pero vivieron en otra época del mundo y las cosas que pasan ahora, no pasaban en otras época, entonces que me pidan que yo escriba como en la época de esos escritores no tiene ningún sentido.

La métrica y la vida cotidiana tienen relación…

Tal cual, y la vida cotidiana transculturizada al mundo digital implica convivir con dos universos a diario. Tengo esta teoría sobre lo digital: la generación pre ’90, como mi mamá, no puede concebir un objeto digital, y piensan Internet como otro de los objetos analógicos de la casa. Por ejemplo: hago caca en el inodoro, luego me lavo en el lavamanos, chequeo mails en el computador y luego me plancho con la plancha. Ellos ven algo plano, sólido, tocable. Luego está la generación del ’90 que aún sueña que algún día se van a dejar los celulares, aunque la misma palabra te indica que es celular, está en tus células, tenés que tener uno, es ce-lu-lar, ya está, no hay opción. Por otro lado está mi generación, una generación intermedia que no nació con Internet pero lo asumió, lo incorporó perfectamente, y surfea la web, entra dentro de eso, porque no importa el tamaño de la pantalla, lo que importa es el contenido. Y luego está la generación de los más chicos, que no surfean la web: son la web. Entonces hay que repensar todos los procesos de educación a partir de gente que tiene asimilados dos universos. Ese es el gran problema de las instituciones académicas: cómo educar a quien para ser educado necesita poder elegir con qué educarse, que no soporta diez horas de “callate la boca porque te voy a decir lo que tenés que aprender”, sino que están acostumbrados a buscar la enseñanza mediante elecciones propias, con links, apretando botones, En chiste, decimos que son los mejores años para la autodidaxia. Si sos apasionado de las cosas, Internet te puede enseñar a ser carpintero, a curar, se democratizan ciertos saberes que antes pertenecían a un grupo reducido.

Esto tenía que ver con que no te pueden exigir escribir como Garcilaso de la Vega…

Y no solo eso, porque dado que hay mucha gente que te exige “por qué no estás escribiendo como Góngora o Garcilaso”, eso hace que no haya nicho de mercado para la poesía. Porque si le das a un pibe de entre 14 y 18 años Garcilaso de la Vega, te asegurás que nunca más consuma poesía en toda su vida porque está a destiempo, es un embole, y si no le dan Garcilaso, dicen: “Le vamos a dar algo más moderno”: Pizarnik… ¡¿Qué?! ¿Le estás dando a un pibe adolescente (…) a una poeta suicida? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando tomaste esa decisión? Dale un pibe que crea en la vida, dale un Mariano Blatt, que hable de estar vivo, de divertirse, de salir a andar en skate.

¿Qué comunican los participantes del Slam?

Temas como déficit del amor, amor líquido, dificultades en el amor digital, soledad, soledad digital, que no es lo mismo que la soledad analógica: es peor, porque es junto a un montón de números que hay en un programa que dice que vos tenés como amigos. Estás completamente solo pero te dice que hay conectados como 400, pero si los querés tocar… ¿por qué no están conmigo? ¿No son mis amigos? Por ese motivo todos mis proyectos son acciones que implican que la gente se relacione con otros a nivel cuerpo, en un mismo lugar, en vivo. Porque es necesario, porque de lo otro ya tenemos un montón. Los poemas también se relacionan con el “no entender”. Yo me dedico al teatro, sabemos cómo es el teatro: actúo, alquilo un teatro, tengo un elenco. En cambio, la política es algo donde a un grupo de gente, cada cuatro años, se le da la posibilidad de coordinar el país, pero en realidad no sabés cómo funciona, cuáles son los intereses. Y además, hay gente a la cual no podés ver que pertenece a algo llamado “grupos de poder”, que se juntan en un lugar que no conocés, a tomar decisiones reales sobre el mundo. Entonces a vos no te necesitan, porque si ellos toman decisiones sobre el mundo, ¿para qué estoy votando? Pero tampoco podés probar que existan, ni que no existan. ¡Es una ficción total, no existe, es un cuento! De hecho es tan obvio que estamos instalados en una sociedad ficcional, del espectáculo, que las campañas de los políticos, ya no son en base a propuestas de lo que se va a hacer sino de diseño gráfico. Fin. No te tengo que decir lo que voy a hacer como político, no te voy a decir: “Voy a bajar un 12, 5 el merval” porque eso es un embole. ¡No! En cambio, te digo: “Estoy regalando facturas en la esquina de Córdoba y Canning, y mi onda es muy llamativa, de un color muy divertido. Votame: tengo bigotes y ojos celestes, no te voy a cagar”.

En cuanto a la técnica, ¿qué diferencia hay entre escribir un poema tradicional y uno para la oralidad?

Yo escribo más para decir que para ser publicado, entonces tengo muy en cuenta al público, pero no por eso prostituyo mi obra en relación al otro; no les hago chistes para que rían, sino que les revelo algo que me parece piola e intento contarlo de la mejor forma posible. Creo que el texto tiene que tener la didáctica de cuando vos tenés ganas de contarle algo a un amigo tuyo y aunque sea complejo se lo querés contar porque es algo que te importa, entonces se lo vas a explicar de tal modo de que el otro lo pueda entender. Si fuera otro tipo de literatura, lo dejo complicado y que lo entienda el que tenga la formación para entenderlo. Pensar en la oralidad tiene mucho que ver con eso y con laburos de puesta: cómo divido el texto, cómo lo marco para que tenga determinada intensidad o no, son partituras.

Alguna vez dijiste que a veces el poema está contra el público…

Bueno, no “contra el público”… Hay dos tipos de comedia: aquella donde te reís de la situación, y otra donde te reís del comediante. Cuando te reís del comediante, es un paso de clown más que una escena teatral. Nosotros usamos la risa mucho en el Slam porque es uno de los mejores conductores de ideas, pero no es para que se rían del clown, sino para que te rías del “no la estoy pasando bien, qué incómodo que estoy”.

¿Cómo se te ocurrió trabajar junto con Diego Arbit, que también es poeta y performer?

Es una de las personas más activas, si no la más activa que conozco. Se toma el trabajo artístico como si fuera un trabajo de obrero de fábrica. Cuando lo conocí, Diego pasaba por lo menos de 8 a 10 horas por día caminando por la calle, con una mochila cargadísima de libros, vendiendo mesa por mesa en todos los bares, y era su forma de vida, y luego venía a actuar conmigo, y luego se quedaba coordinando ciclos hasta las cinco de la mañana. Vive a otro ritmo, mi teoría es que él es Dorian Grey y se chupa mi energía, y yo estoy cada vez más viejo, y él está cada vez más joven.

A la hora de escribir los textos, ¿cómo los pensás para una puesta en escena de a dos?

Ya pienso en dos. Ya pienso en Diego. Y él incluso puede prever cómo voy a hacer todas las marcaciones y tonos que elegí. Cuando marco con negrita lo que es para él, se lo mando y al otro día lo practicamos una vez y lo hacemos, porque ya sabemos cómo es el tono. Diego es mi compañero de ruta, hacemos un espectáculo sólido hace un tiempo muy largo.

A nivel nacional, ¿qué está pasando con los torneos de poesía?

Este año se juega en Santa Fe, Rosario, Chaco, Mendoza, Formosa, Salta, Bariloche, y me deben quedar algunos más que no me acuerdo. Además se juega en Uruguay, regularmente en Montevideo, con una gran cantidad de poetas. Y nosotros participamos del Festival Nacional de Literatura ya hace dos años; a principio de año hicimos en Tecnópolis el primer Slam federal, con jugadores de todas las provincias que compitieron en un gran torneo. El ganador fue Fabi Quintero, un poeta de puta madre, del Slam zona sur. En octubre se va a hacer el segundo Slam federal en Rosario, y en septiembre se hace el primer torneo donde compiten Argentina, Uruguay y Chile, en el marco del Festival Nacional de Literatura, que se hace en los tres países al mismo tiempo. Además en noviembre es el Slam Mundial en Brasil y seleccionaron a Mariana Bugallo para representar a Argentina. El año pasado fui yo y este año compite ella, así que queremos traer la copa a casa. Porque aunque el trofeo importe tres carajos, al Slam, los poetas van a ganar. Siempre.

Jul 3, 2015 | inicio

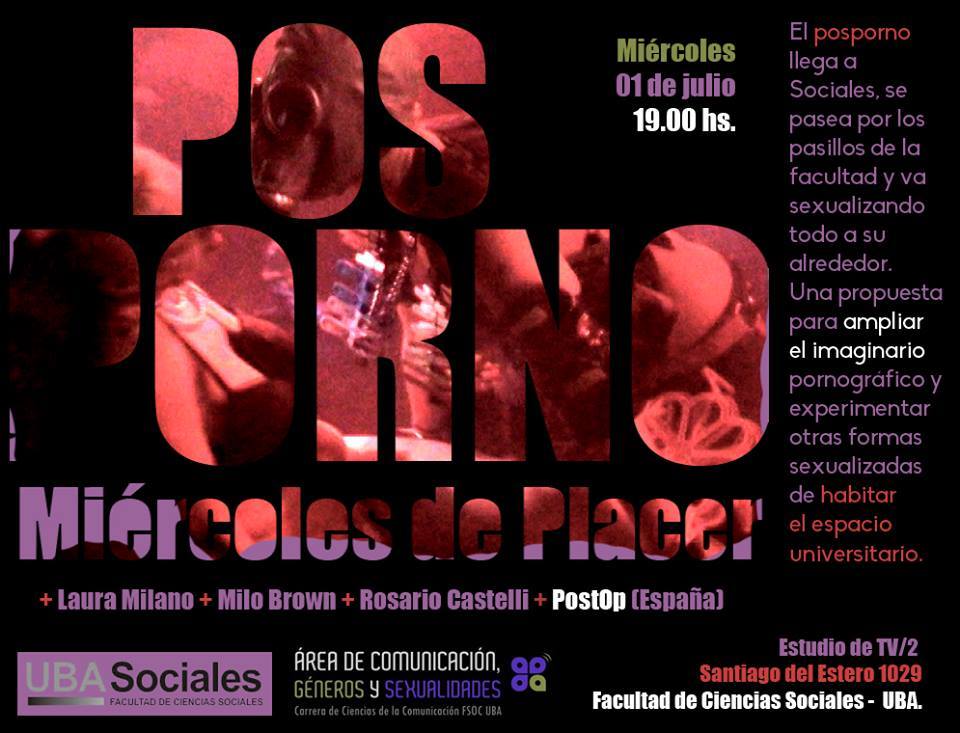

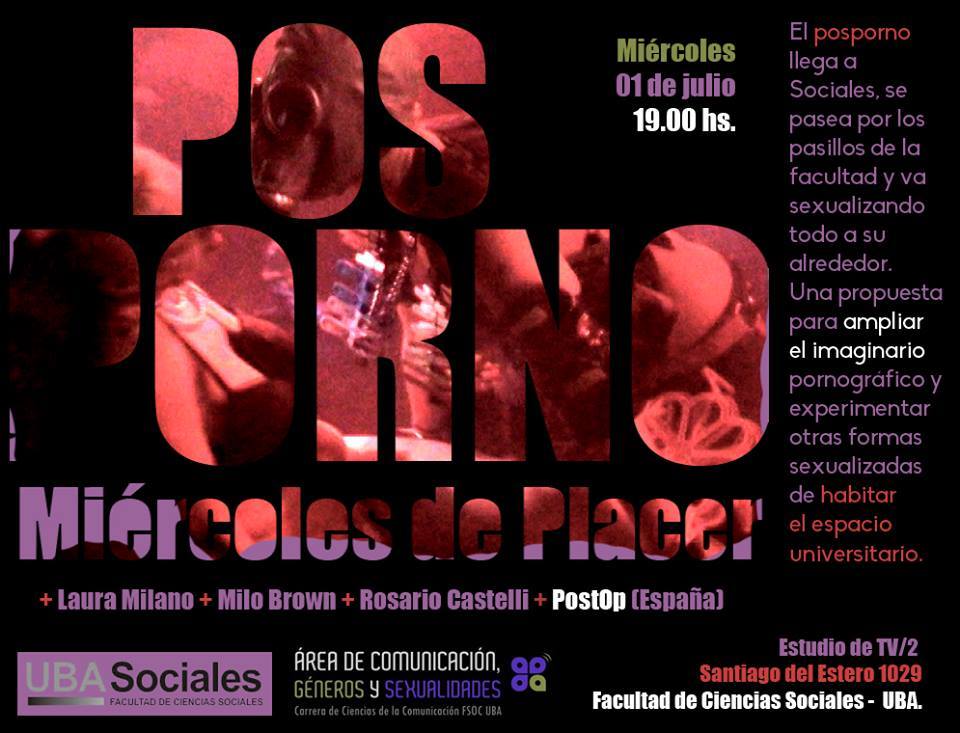

La performance realizada el miércoles por el grupo español PostOp en uno de los pasillos del edificio único de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo mucho de escándalo mediático y poco de análisis crítico y contextualización. La cobertura periodística relevó fotos -a esta altura viralizadas- y testimonios contrarios a la manifestación artística para construir una noticia presentada como un escándalo moral, social y político. ANCCOM dialogó con Silvia Elizalde, Carolina Spataro y Carolina Justo Von Lurzer, responsables del Área de Comunicación, Géneros y Sexualidades e investigadoras del Conicet y del Instituto de Ciencias Sociales Gino Germani, en una jornada postperformance un tanto atípica a las que están acostumbradas.

– ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro?

S.E.: La actividad formó parte de un ciclo llamado “Miércoles de placer”, con casi tres años de existencia, y que tiene como propósito incluir una dimensión reflexiva sobre el género y la sexualidad a partir de otros lenguajes y formatos expresivos. En ese sentido, nos parece que hay un conjunto de conocimientos que se producen desde el arte, desde la producción audiovisual, desde la poesía, la literatura, desde una cantidad de producciones simbólicas, cuyas condiciones de posibilidad tienen que ver con el contexto en que vivimos, de profundas transformaciones en la trama social y que incluyen la emergencia y el reconocimiento formal de un arco diverso de modos de pensar, habitar y experimentar las diferencias sexuales y de género. En ese marco, la pospornografía es un movimiento político-sexual que intenta desnaturalizar los modos hegemónicos de pensar las posibilidades de los cuerpos, las experiencias placenteras de los cuerpos y el erotismo.

C.S.: En este caso, lo que se hizo fue una intervención de veinte minutos en los pasillos para convocar a la actividad que luego duró una hora y media, en donde las activistas, intelectuales y alumnos participaron de una conversación acerca del posporno y el sentido que tiene en la cultura contemporánea.

– ¿Esperaban esta repercusión? ¿Por qué creen que la tuvo?

S.E.: En primer lugar, esa construcción escandalosa fue producto y efecto de su mediatización en términos fragmentarios, o sea, descontextualizados. En el terreno mismo de la intervención, no registramos, en ningún momento, una reacción de ofensa o violencia de los estudiantes, docentes y no docentes que se quedaban o pasaban por allí. Fue absolutamente pacífica, al mismo tiempo que resultaba fuertemente conmocionante delante de nuestros sentidos comunes sobre la sexualidad. Pero el escándalo fue puro efecto del modo en que se levantó la información a partir, seguramente, de la viralización de alguna foto o de algún comentario por las redes sociales; y los medios operaron sobre un sentido común de cierta moral sexual que funciona automáticamente, es una lectura ideológica. Esa foto, entonces, apareció asociada a palabras como escándalo, pornografía y también vinculada a lo delictual. Así construida, la noticia se convirtió en una mercancía totalmente explotable porque trabaja los elementos clásicos del morbo y la sexualización, con el fin de generar alarma y una valoración moral sobre el hecho.

C.J.: Nunca tuvimos un décimo de la repercusión que tuvo. No la imaginábamos. Incluso la repercusión que tuvo esta actividad, de la forma en que sucedió, nos lleva a pensar en el mediano plazo qué es lo que podemos discutir y en qué términos dentro de una institución como la Facultad de Ciencias Sociales.

– Se produjo un tipo de representación de la sexualidad que ustedes mismas vienen problematizando.

C.J.: Hay una gran cantidad de cuestiones a problematizar, como por ejemplo desde qué géneros y sexualidades se construyen las noticias, opuestas tanto de las que manejamos en el Área como de aquellas que proponía la intervención de ayer. La actividad era para discutir los mismos imaginarios sociosexuales que después se vieron plasmados en todas las coberturas mediáticas. Hasta qué punto están tan naturalizados esos imaginarios que fueron los únicos disponibles para poder construir una noticia acerca de lo que estaba pasando, independientemente de las intencionalidades políticas que puedan haber estado jugando allí.

– ¿Esto se vincula con los prejuicios acerca de ciertos usos del cuerpo en un espacio que no deberían ocupar?

S.E.: En lo referido a las personas, eso tiene que ver con la dificultad que tiene la sociedad para leer los cuerpos desnudos o la desnudez en espacios por fuera de la extrema intimidad. En la televisión, en cambio, estamos híper acostumbrados a que haya desnudez, incitación sexual y contenidos no metafóricos sino directos, de alusión a una sexualidad constreñida al coito o a las zonas erógenas clásicas de la pornografía mainstream. Justamente, la idea de la intervención en un pasillo de la Facultad tenía que ver con desnaturalizar esa mirada habituada a ver los cuerpos en determinados espacios. Lo que pretendía la intervención era poner en entredicho los cuerpos admisibles en una sociedad. Lo que había eran cuerpos no pasados por el tamiz de la percepción física. Lo curioso es que eso se vuelve escandaloso. Esa es la contradicción: los cuerpos comunes son los que escandalizan y los cuerpos construidos en torno de la imagen hegemónica de la percepción son admirados o vistos como exitosos.

– La performance, además de la escena de penetración, daba cuenta de otra forma de erotismo.

S.E.: En lo único que hicieron foco los medios fue en una de las escenas. La intervención del susurrador erótico, que era invitar al público a compartir la escucha de un fragmento de un poema erótico no fue tenida en cuenta. Generaba la posibilidad de que la voz fuera un instrumento de erotismo, que la palabra fuera una expansión de la sexualidad por fuera de la genitalidad. Pero eso parece no escandalizar. Nada de eso tiene que ver con la gramática heteronormativa, patriarcal y hegemónica de los medios que siguen viendo y fragmentando los cuerpos con la mirada androcéntrica: todo tiene que ser para el goce y la mirada masculinas. La mirada de los medios es la mirada de la pornografía comercial. El porno trabaja con la literalidad de la escena, no hay casi metáfora. Cierra el sentido en su literalidad. Acá lo que aparece es la posibilidad de sugerir situaciones que despierten la imaginación erótica y que dispare la autonomía personal en ese juego.

– ¿Qué ocurrió en la charla que se hizo tras la performance?

C.S.: Uno de los comentarios interesantes fue que nos gritaron desde la escalera “vayan a militar a las villas”. Y eso fue algo que se retomó en el debate. Esa suerte de jerarquización de las temáticas por las que hay que discutir, intervenir y militar, como si hubiera una escisión tan clara entre género, clase y sexualidad. Como si al discutir el placer no se pudiera hacerlo de manera transclasista. La performance estaba siendo leída como una intervención de élite.

– De hecho, la viralización de la información tuvo una lectura política.

C.J.: La Facultad de Ciencias Sociales está acostumbrada a la toma de ese espacio físico. La toma de sus baños, de sus pasillos, de los espacios comunes para distintos tipos de manifestaciones políticas. Tomar el espacio y cargarlo de sentido político es algo que forma parte de nuestra cultura institucional.

– ¿Qué impacto hubo en las redes sociales?

C.S.: Algo muy interesante para pensar en relación a las redes y en relación a cómo los espacios condicionan de manera brutal la lectura de estas intervenciones es que estos mismos activistas vinieron a un festival internacional de performance en Buenos Aires, junto con un intelectual muy conocido, un referente de la teoría queer, e hicieron presentaciones en el MALBA, en el Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras y las lecturas que se hicieron de esas intervenciones, que tienen una misma lógica aunque no fueron exactamente iguales, son absolutamente distintas de la lectura parcial y malintencionada que hubo. Todas esas personas que hicieron fila en el MALBA para ver una intervención de PostOp son las mismas que hubieran participado de esta actividad como intervención cultural, artística y política. ¿Sociales tiene que darle la espalda a los fenómenos culturales contemporáneos? ¿No los puede ingresar a sus espacios? ¿Es revulsivo para Sociales discutir estas cuestiones? ¿Qué pasa cuando la sexualidad se pone en la escena pública?

– ¿Qué hubiera pasado si la performance se hacía puertas adentro?

C.J.: Probablemente nada. Muchos de los lemas de los movimientos feministas y de disidencia sexual tienen relación con el adentro y el afuera, con lo privado y lo público, con la necesidad de visibilizar identidades de género, por ejemplo. Ese movimiento, de lo privado a lo público es un movimiento de politización y de reivindicación. Si hubiera sido puertas adentro, hubiera perdido esa esencia de politización, propia del campo.

C.S.: Es la misma crítica que se le hizo a la Marcha del Orgullo Gay porque ocupaban el espacio de lo público con cuerpos semidesnudos. Si lo pensamos en términos académicos, es lo mismo que guetizar las discusiones de géneros y sexualidades. La propuesta del Área es transversalizar la discusión. Esta intervención tenía sentido en la medida en que podía comenzar su convocatoria en los pasillos de la Facultad. No es menor la indicación “quédense en su lugar discutiendo con los convencidos de géneros y sexualidades que nosotros acá tenemos temas importantes que resolver y mucho más urgentes”.

– ¿Como sigue el ciclo y el trabajo en el Área después de esta repercusión inédita?

S.E.: Como integrantes del Área esto nos interpela en muchos sentidos y nos invita a reflexionar y a agudizar nuestros argumentos para evaluar y contemplar todo lo que dispara. Justamente se trata confirmar lo poderoso de estos temas referidos a la sexualidad. Se produce tanto escombro y repercusión porque hay algo muy fuerte que puede significar la transformación de modos de entender algunos sentidos comunes de la vida social. En el Área trabajamos con una diversidad de temas y perspectivas, y hay disensos también. Los “Miércoles de Placer” siempre han sido convocantes, no trabajamos para que los medios levanten lo que hacemos. Las respuestas que podemos dar son lo que sabemos hacer: utilizar la producción académica, aprovechar las herramientas de las que nos hemos nutrido para alzar una voz. No nos queremos confirmar en una verdad absoluta. La posibilidad de cuestionar con las herramientas teóricas y con las intervenciones de transferencia son nuestros modos expresivos de abordar nuestros temas.

Jun 10, 2015 | inicio

El padre de Julio Cortázar se llamaba Julio Cortázar y abandonó a su familia cuando el niño tenía seis años. El tiempo pasó y el escritor fue creciendo en la casa de Banfield. Con el tiempo, Cortázar se hizo conocido y adoptó Paris como segunda ciudad en el mundo. Su nombre cobró más fuerza entre los escritores, y el público comenzó a reconocerlo, a buscarlo, a interesarse por él. Un día, el padre de Julio le envió una carta donde pedía que se le devolviera una sola cosa: el nombre. Julio Cortázar (padre) le exigía a su hijo que usara otro seudónimo para firmar los libros y las notas. Porque cuando él daba su nombre en alguna dependencia o negocio del barrio, todos le preguntaban lo mismo: ¿usted es el famoso escritor? Y Julio Cortázar (padre) tenía que responder una y otra vez: yo no soy Julio Cortázar.

En 1949 el escritor respondió aquella carta con amabilidad, pero jamás hizo caso al pedido de su padre. Siguió firmando los libros y las notas con su nombre real. Y fue tan grande que lo hizo más propio de lo que era. Porque hoy, tantísimos años después, nadie podría afirmar que en el mundo alguna vez haya existido otro Julio Cortázar.

Nombrar es un acto de la cultura. Un gesto ancestral y necesario. Un hecho que funda la identidad, y enmarca a cada persona en un contexto de pertenencia. No hay nadie que no tenga al menos eso, una respuesta a la pregunta simple: cuál es su nombre.

Apenas nace un bebé, la cultura se introduce en su vida a través del nombre y el apellido. Esa primera huella en la historia personal tendrá la carga de la familia, los rasgos de la herencia cultural, y el misterio del destino no escrito.

Poder nombrar a alguien -o nombrarse uno mismo- también es un gesto de libertad. Implica la posibilidad de pertenecer a un lugar, y de incluir a un nuevo miembro en un entorno conocido. Cada vez que nace un individuo, los adultos eligen su nombre, y ese gesto dice algo del nacido pero, a su vez, dice mucho de ellos.

El 1° de Agosto entrará en vigencia el nuevo Código Civil, resultado de la modificación de los códigos Civil y Comercial, vigentes hace 144 años. Uno de los cambios más significativos se relaciona con la elección –e incluso con la modificación- de los nombres y apellidos de las personas. En el nuevo Código, se extiende la nómina oficial de nombres permitidos, incorporando nombres aborígenes, latinos e ingleses. Incluso se podrán anotar nombres que hasta ahora se conocían como apodos, por ejemplo Juanse o Nacha. A partir de ahora, tampoco será necesario que el nombre sea en castellano ni que denote el sexo. La única exigencia es que no dañe el honor del individuo ni resulte ofensivo.

La psicóloga Andrea García (M.N. 16279) es experta en temas de adopción, donde el nombre cobra un sentido fundamental. “El nombre de un niño da cuenta de su historia. En muchos casos es la marca de alguien que posó su mirada amorosa para nombrarlo. Esta mirada es un otro presente en el proceso de integración familiar, es una señal de que el niño es un sujeto que anhela ser ahijado tal como es, sin restricciones (…) El trabajo con las familias que se ofrecen para adoptar tiene como eje lograr la disponibilidad que permita integrar al niño con su identidad, con su historia para construir, desde el primer encuentro”.

Por otro lado, hay cambios del nuevo Código vinculados con los apellidos. Hasta ahora, la inscripción de los nombres se rige por la “ley del nombre” (ley número 18.248), sancionada en 1969, en plena dictadura. El artículo 4 de dicha ley plantea que “los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre”.

El nuevo Código viene a cambiar esta norma ya que permite que los hijos de una pareja lleven uno o los dos apellidos, y en cualquier orden. El cambio más rotundo es que ya no es obligatorio por ley llevar el apellido del padre. Será un desafío cultural acompañar estas modificaciones legales, que amplían las posibilidades reales para inscribir a un individuo y asignarle un rasgo fundamental de su identidad.

En relación a que los hijos puedan llevar primero el apellido de la madre, la psicóloga Andrea García dijo: “esta legislación da cuenta de un cambio social que no contaba con su correlato legal. Históricamente, la portación del apellido materno era un estigma social que ubicaba al niño (y más tarde al adulto) en el lugar del ‘indeseado. Esta reforma da cuenta de un cambio de la posición de la mujer en la sociedad que se dará lentamente ya que lo cultural lleva tiempo hasta que logra arraigarse”.

El abogado y escribano Sebastián Reynolds (M.N. 4296) analizó para ANCCOM el lugar del nombre en la sociedad a partir de la perspectiva jurídica. “Una de las fuentes principales del derecho es la costumbre, y la reforma del código civil refleja una necesidad social vinculada con la identidad. Por un lado está el deseo de los padres de individualizar a sus hijos, y por otro, la libertad de los hijos de incorporar el apellido, por ejemplo, de la madre”.

En el caso de los matrimonios, la ley de 1969 estableció como obligación que las mujeres casadas antepusieran el “de” antes del apellido de sus maridos. Después de varios años, aquella obligación pasó a ser optativa. A partir del nuevo Código, el cambio se profundiza, porque plantea que cuando una pareja contrae matrimonio, cualquiera de los dos cónyuges tiene libertad para utilizar el apellido de su pareja, anteponiendo la preposición “de” o no.

Sin embargo, tanto el abogado Reynolds como la psicóloga García concuerdan en que este cambio es el que se dará más lento. García comentó que “aún está muy asociada la idea del hombre como proveedor y sostén de la familia (aunque actualmente sea un rol compartido con las mujeres) por lo que cambiar el hábito de que las familias sean identificadas por el apellido paterno llevará más tiempo”.

Marcelino tiene 58 años, es músico y forma parte de la comunidad quom. Fue padre por primera vez en 1982 y junto con su esposa, decidieron que el bebé se llamaría Mbareté, que quiere decir “fuerza espiritual”. La empleada del Registro Civil se negó a anotar al chico con ese nombre y derivó a Marcelino con uno de los jefes que le dijo: “¿qué problema tenés con el nombre de tu hijo?” Y Marcelino fue franco: “No tengo ningún problema, el nombre es Mbareté”. Entonces el jefe –la mano en la espalda de Marcelino- retrucó: “¿Por qué no le ponés un nombre como la gente y te dejás de joder?” Lo que vino después es todo cuerpo: Marcelino empujando al hombre, el hombre cayendo al piso, estirando la mano hasta un botón antipánico, un policía que llega corriendo. La mañana sigue en la comisaría, donde le recomiendan a Marcelino que “piense mejor” el nombre de su hijo.

Un día después, el hombre volvió al registro, esperó su turno, y cuando la mujer de la ventanilla le preguntó ¿cómo se va a llamar la criatura?, Marcelino le dijo: Mauro Matías. Cinco años más tarde, hubo que bordar el nombre en el corbatín de preescolar. Los padres le preguntaron al chico qué nombre quería para su corbatín. El niño tenía cinco años, y la seguridad de un adulto. Miró fijo a sus padres y dijo: “quiero que me escriban Mbareté”. Marcelino respiró tranquilo.

Las leyes y las costumbres se relacionan dialécticamente. A veces las tradiciones cambian primero, y atrás va la ley aggiornando las reglas y adaptándose a una nueva época. En otras ocasiones, la ley da el primer paso, y las personas van detrás, acomodando sus costumbres a las nuevas normas. En el caso del nuevo Código, la relación es mutua y plantea cambios públicos para desafíos privados.

El filósofo Ludwig Wittgenstein sostenía que solo se puede pensar aquello que puede ser nombrado. Quizás las libertades que el Código incorpora sean el primer paso en ese sentido. La posibilidad de nombrar relaciones sociales distintas y actualizadas. Una vez que tengan un nombre, quizás sea más fácil romper el tabú.