Abr 8, 2015 | inicio

En el marco de los 20 años del plan más importante por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Acción Beijing de ONU Mujeres), 164 países presentaron sus informes nacionales detallando avances, retrocesos y tareas.

En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo aún se presenta como una de las causas principales de mortalidad materna y adolescente. En el apartado La mujer y la Salud se menciona que sólo en 2010 representaban el 21% de las defunciones registradas.

Empero, la problemática “no está en la agenda del gobierno”, según anunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, contradiciendo al nuevo ministro de Salud Daniel Gollán, quien se había pronunciado a favor de un debate maduro sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde 1921 -e incorporado para regular los “delitos contra la vida”-, rige en el país la penalización del aborto con permisos por razones de salud de la mujer. El artículo 86 del código penal explicita que excepto en casos de violación sobre una mujer idiota o demente (abortos sentimentales), o bien cuando corre peligro la vida de la madre (abortos terapéuticos), la interrupción voluntaria del embarazo es un delito con pena de uno a cuatro años de cárcel.

Este tipo de legislación, que opera en países como España, Polonia y Perú, comprende al 13,2% de la población actual.

Pero en estos casos la ley no siempre se cumple. Uno de los principales obstáculos es la organización de la República como un Estado Federal: “Cada provincia tiene sus propias guías o protocolos y así a las mujeres que requieren un aborto legal en una provincia les piden ciertos requisitos que no les piden en otras, siendo éstos, obstáculos para acceder a su derecho de manera igualitaria. Lamentablemente, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reiteró en marzo de 2012, el Ministerio de Salud no ha aprobado el protocolo por resolución ministerial de modo que se garantice su aplicación en todo el país. En este momento solo ocho provincias se adecuaron”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), refiriendo al histórico fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», el cual exhorta a todas las provincias a cumplir el protocolo hospitalario sobre abortos no punibles especificados en el código penal. De esta forma, aún se trabaja con guías técnicas inexistentes o restrictivas que están sujetas a otro factor de impedimento: la voluntad y el abuso de poder de los objetores de conciencia personificados en jueces, abogados y médicos que no solo se niegan a brindar la información necesaria sino que imponen su moral y creencias religiosas para obstaculizar y retrasar el proceso avalado por la ley.

Consecuencia directa del manejo libertino de las provincias y la punibilidad de los abortos inducidos -que los llevan a convertirse en inseguros y clandestinos- son los pronunciamientos en contra de la Argentina por parte de distintos organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes consideran que el artículo 86 vulnera los derechos de las mujeres por atentar contra la vida, la salud, la seguridad y la autonomía. Otro llamado de atención provino a fines del mes de febrero desde Amnistía Internacional, organización mundial que solicitó en una carta abierta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner -quién más de una vez se manifestó en contra del aborto- que el tema se tratase con suma urgencia en la Cámara de Diputados al ser su despenalización un “imperativo de derechos humanos”.

Aún así, el debate no logra imponerse en el Congreso: “El problema es la falta de voluntad política de funcionarios que responden a sectores resistentes, religiosos o no. La sociedad desde hace años empezó a debatir el tema y lo hizo como resultado de una estrategia de las ONG y feministas que promovieron la denuncia de casos denegados con graves consecuencias para las mujeres”, comenta Bianco. La organización que preside -creada en 1989- informa en sus últimos documentos que la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos en la República Argentina se encuentra en aumento desde 1995.

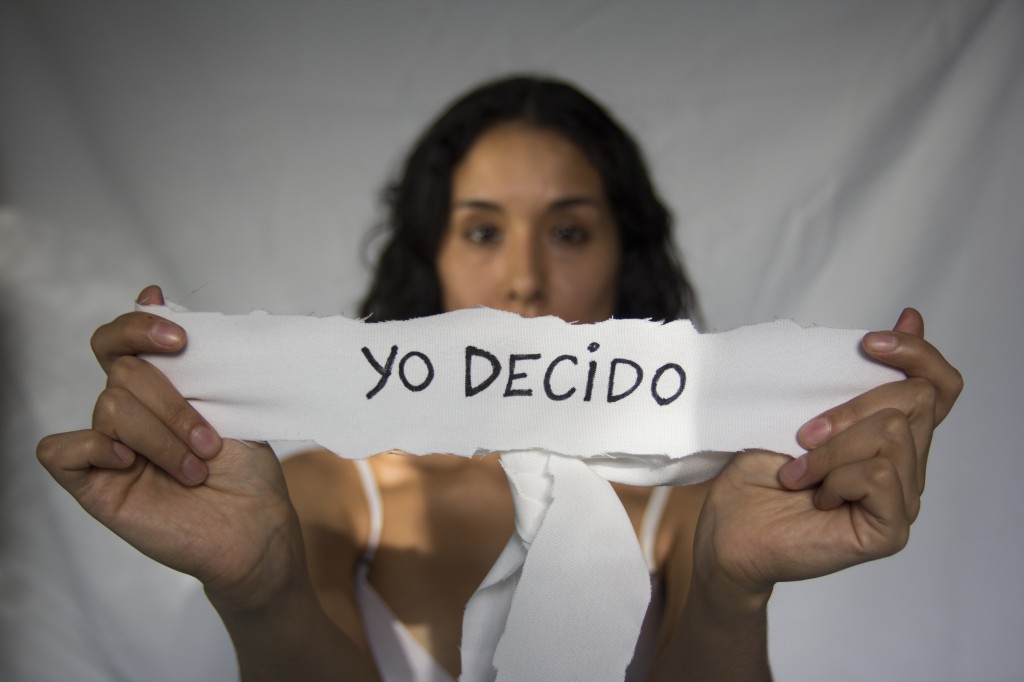

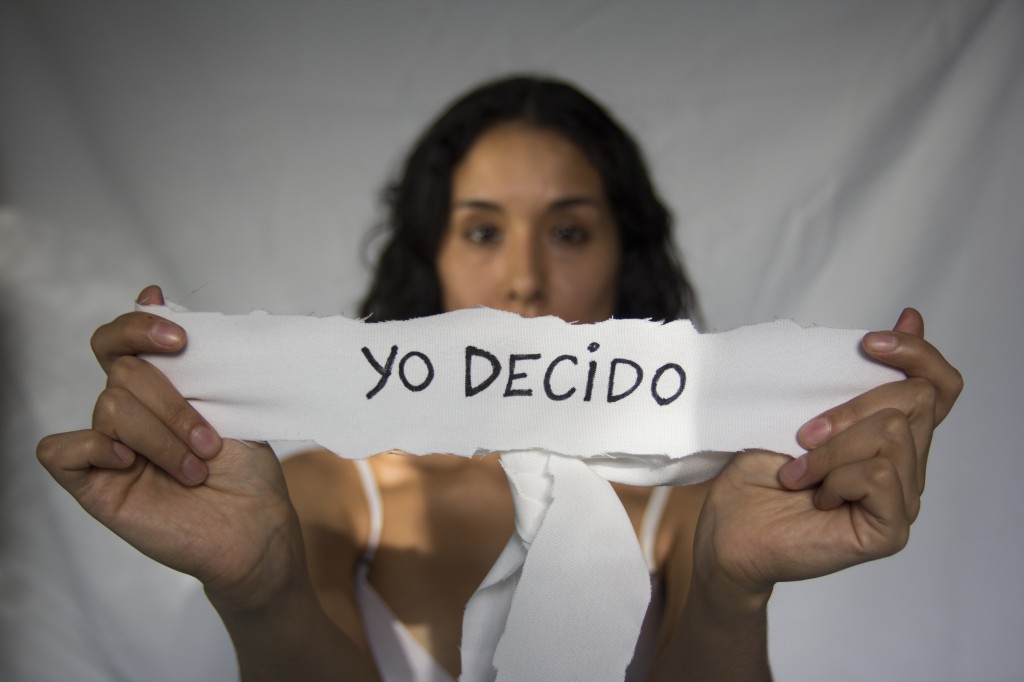

Parte fundamental de esta estrategia colectiva es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, movimiento activo desde 2005 en el cual convergen más de 300 organizaciones sociales, activistas y militantes. Agustina Vidales Agüero, integrante, comenta sobre sus múltiples iniciativas: “Nosotras ponemos toda la lucha y la fuerza en las calles, en todos los ámbitos y espacios pero eso sirve para meter presión y que se debata en donde se tiene que debatir, en el Congreso. Hace un tiempo los medios y los periodistas no hablaban de esto pero hoy es un tema que importa, que está en la agenda de la sociedad”.

Con un único objetivo, y partiendo desde su lema integral “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, La Campaña desarrolló un proyecto de ley compuesto por 12 artículos.

Antecedentes de este tipo, no existen. En la actualidad -y en materia de salud y libertad reproductiva-, Argentina cuenta con dos leyes nacionales: el programa nacional de salud sexual y procreación responsable (25.673), y el programa nacional de educación sexual integral, parte de la enseñanza escolar (26.150).

Sin embargo, ninguna de las dos parece funcionar con la eficacia esperada: “El presupuesto para educación sexual es ínfimo. Es voluntad de los docentes capacitarse”, sentencia Vidales Agüero. “Ni hablar, por ejemplo, del reparto de métodos anticonceptivos… Esas son leyes que tenemos pero por las que seguimos luchando, porque necesitamos educación sexual para tener relaciones más igualitarias, anticonceptivos para decidir cuándo queremos y cuándo no… Pero la ley de interrupción voluntaria tiene que estar. Tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”, explica.

En vías de ampliar el poder de elección de todas las mujeres, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no apunta sólo a la despenalización sino también a su legalización. No considerar delito a las prácticas abortivas no es suficiente. Se busca que el Estado garantice el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en los sistemas de salud público y privado, sin autorización judicial previa a las mujeres de todas las clases sociales durante los primeras doce semanas de gestación: “Es una cuestión de justicia social que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su vida y su salud”, opina Bianco y agrega que “las que mueren por abortos clandestinos son en general las más pobres. Las que pueden pagar una intervención segura o recurrir a apoyos para lograr un aborto seguro quirúrgico o medicamentoso lo hacen sin problema, el resto arriesga nada menos que su vida”.

Pero si bien el proyecto cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, la pelea es abandonada en los momentos clave de discusión: “En estos diez años llegamos dos veces a que se trate en Legislación Penal, la primera comisión. Pero nunca llegamos a Salud y a Familia. Nunca pasamos de ahí”, cuenta Vidales Agüero. La propuesta fue presentada -y cajoneada- ya cinco veces. “Hay firmantes de todos los bloques que luchan dentro de sus espacios pero eso no se traduce en un avance. La última vez fue un bochorno”, relata sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2014. Ese día hubo muchos diputados ausentes. Nos llevaron a un debate en una comisión que no se daba. Algunos se excusaron pero claramente hubo un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Parece que firmar el proyecto es un gesto políticamente correcto que hay que hacer. Me pongo el pañuelo, me saco la foto y ahí se acabó, cuando esa palabra debe valer. Están tomando un compromiso con un montón de mujeres, organizaciones y activistas que estamos luchando todos los días para que este proyecto salga”, critica.

Mientras tanto, entre idas y vueltas, con declaraciones que van y respuestas que vienen, miles de mujeres siguen abortando, lo cual demuestra que el intento de invisibilización y castigo no detiene lo que sucede puertas para adentro de una casa o centro clandestino: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hará de cualquier forma. Que el aborto esté penalizado por la ley no desalienta ni disuade a hacerlo. Por lo tanto la criminalización es una medida absolutamente ineficaz. Sólo sirve para obligar a las mujeres a hacerlo en condiciones inseguras e insalubres”, explica Mabel Bianco.

Esas condiciones son las mismas que, muchas veces, matan. Muertes que el proyecto busca evitar: “Porque no importa si son miles de mujeres las que mueren o menos de cien”, enfatiza Agustina y luego, cuestiona: “Si hay leyes que salen como trámites… ¿por qué tanta resistencia con esta? ¿Es darnos demasiada libertad? Es una pelea dura. Pero justamente por eso hay que darla”, cierra.

El próximo round será en 2016.

Las fotografías fueron realizadas por el equipo de reporteros gráficos de ANCCOM integrado por: Romina Morua – Noelia Pirsic – Deborah Valado – Andrés Wittib – Daniela Yechúa

Abr 2, 2015 | inicio

El segundo jockey con la mayor cantidad de victorias de la historia mundial del turf bebe una botella de agua en una pequeña confitería ubicada debajo de la segunda tribuna del hipódromo de San Isidro. Con 53 años y más de 12 mil triunfos a cuestas, el brasileño Jorge Ricardo acaba de terminar su quinta carrera en una tarde de sábado de febrero. Son las 17 y aún le restan disputar cuatro más.

Mientras aguarda, observa en uno de los tres plasmas el desempeño de Altair Domingos. El misionero, galardonado en enero con un premio Olimpia por su labor en 2014 obtiene tres primeros puestos de manera consecutiva. Pasadas las 19 se cruzan en el vestuario. Salen a la pista para montar los purasangres entrenados por los hermanos Etchechoury en el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz, el plato principal de la jornada.

Mientras brota desde los parlantes la cascada verbal del relator, en las gradas los apostadores contemplan tensionados unos puntos oscuros que se mueven en el horizonte. A medida que el galopar de los burros se acerca, los espectadores del campo se precipitan hacia las vallas que los separan del óvalo. “Dale viejo nomás», grita un señor parado en su asiento. Domingos, con una chaquetilla amarilla, llega quinto. Ricardo, de rosa, ve cómo su compatriota Francisco Leandro Fernandes Gonçalves lo supera por medio cuerpo y obtiene la recompensa mayor.

De los 250 mil pesos que esa competencia entrega al equipo ganador, al jockey le corresponde el 9 por ciento: 22.500 pesos. Otro 9 va para el entrenador y el 70 por ciento para el propietario. Los mismos porcentajes se repiten en el reparto de los premios, hasta la quinta posición. A partir del sexto se recibe una suma de 300 pesos por monta perdida. Ricardo, Domingos y Fernandes Gonçalves forman parte de una minoría: la realidad de la mayoría de sus colegas es distinta.

No galoparás

Matías Medina abandona el predio ese mismo sábado a las 22. Estuvo en tres ocasiones en la pista. Sumó 600 pesos en las dos primeras por no alcanzar el quinto lugar. En la última entró al podio y se adjudicó 918 pesos adicionales. Minutos después de las 23 llegó a su casa, a ocho cuadras del hipódromo de La Plata. El domingo desde las 6.30, cuando suena la campana en la cancha, comienza el vareo. Cabalga 15 caballos para ejercitarlos, a razón de 20 pesos cada uno, hasta las 10.

“Se te hacen callos en el culo, como a los monos”, describe Medina. Repite la rutina de la mañana de lunes a lunes excepto los sábados. Sin ser de la elite, el principal ingreso del jinete oriundo de Gualeguaychú proviene de las veinte carreras que los entrenadores le asignan por semana. Sin embargo, más de la mitad de sus compañeros no tiene la suerte de contar con tal cantidad de montas por la tarde. Para los galopadores (aquellos cuyo trabajo se reduce al vareo matutino) el sueldo se limita a unos 6 mil pesos mensuales.

Para colmo, el deporte de reyes no escapa a los porcentajes de precarización laboral que se verifican en otras industrias del país. “La paga depende del cuidador/entrenador y de si estás en blanco o no. El 40 por ciento está en negro: cobra menos y no tiene aportes jubilatorios”, advierte José Lufrano, secretario general de la Unión de Jockeys de la República Argentina (UJRA). Y agrega: “Existe también el riesgo de que un día te digan que no te necesitan más. Se puede hacer un reclamo formal pero los entrenadores se conocen entre ellos y al pelearte con alguno los demás te esquivan”.

Cisma

Lufrano trabaja en la actividad hípica desde 1979. Tras unos años como peón comenzó a correr. En 1996 se convirtió en empleado de la Asociación Gremial de Profesionales del Turf (AGPT), la mutual que agrupa desde 1946 a jockeys y entrenadores de San Isidro y Palermo. En el 2002 fue electo como secretario gremial, el tercer cargo en importancia. En 2005 renunció para crear UJRA, una entidad que nuclea únicamente a jinetes de esos dos estadios. En 2008 obtuvo la inscripción gremial.

“Nosotros estamos en una relación de dependencia encubierta con los cuidadores. Tenemos intereses contrapuestos. Por eso no podemos compartir un mismo sindicato. Y menos si ellos resuelven siempre las disputas a su favor”, sostiene Lufrano. Por ejemplo, a principios de 2014 el entrenador Juan Carlos Etchechoury se desprendió de los servicios de jockey Miguel Almeira. Aunque ambos estaban afiliados a la AGPT, la antigua gremial defendió al cuidador.

La plantilla de la plaza capitalina y la del partido de la zona norte suman 200 jockeys aproximadamente. La agrupación disidente contaba con más de 100 a principios de 2011. Una compulsa podría haberle otorgado la personería gremial para representarlos. El 8 de abril de ese año un paro fallido fue el detonante para que una parte considerable regresara a la AGPT. Por eso, hoy UJRA cuenta con el 30 por ciento del total. “Fue un error político que no podemos volver a repetir”, se lamenta el secretario general.

Subsidio

En 2010 UJRA solicitó una subvención económica al Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, amparándose en el artículo 30 de la Ley provincial 13.253. El mismo establece el otorgamiento de subsidios a entidades gremiales de la actividad. Jorge Norberto Rodríguez, presidente de Lotería, estableció el 9 de marzo de ese año una suma de 30 mil pesos como referencia para incorporar al sindicato en la distribución. Luis Capellini, director de Hipódromos y Casinos, dictaminó en febrero de 2012 la posibilidad de adjudicar a UJRA un 33 por ciento de las transferencias que percibe la AGPT, según consta en el expediente 2319-305/10.

La AGPT, liderada por Eduardo Ferro, presentó una impugnación oficial. No obstante, el 12 de octubre de 2012 un funcionario del Departamento Técnico Legal dio el visto bueno para conceder a UJRA una subvención proporcional a la cantidad de afiliados y reiteró la misma recomendación el 16 de enero de 2013. A casi cinco años de iniciada la diligencia, aún el presidente Rodríguez no firmó el acto administrativo para que la transferencia se concrete.

En paralelo, el organismo bonaerense abona mensualmente un auxilio económico al Jockey Club, propietario del hipódromo de San Isidro. En enero de 2015 su recaudación bruta por apuestas fue de casi 59 millones de pesos, pero a eso debe restarse el pago de las apuestas ganadas. La tradicional entidad, cuya sede social en la avenida Alvear es el resultado de la unificación de dos mansiones centenarias, hoy recibe 14,2 millones de pesos por mes. La ayuda le sirve para costear las cuentas de un predio que ocupa 148 hectáreas, con 32 mil metros cuadrados cubiertos, canchas de polo, fútbol y tenis y un campo anexo de entrenamiento de 94 hectáreas.

Por su parte, el hipódromo de Palermo es propiedad del Estado Nacional. Pero desde 1992 está concesionado a HAPSA, una empresa privada cuyos accionistas son Federico de Achával y la firma Casino Club, cuyo titular es Cristóbal López. La adjudicación vencía en 2017 pero fue prorrogada hasta 2032 por el entonces presidente Néstor Kirchner a través del decreto 1851/07. Las 4.500 máquinas tragamonedas que alberga en su espacio generaron 1.500 millones de pesos en 2013, según puntualiza el libro El Poder del juego, de los periodistas Ramón Indart y Federico Poore. El 5 por ciento de lo recaudado se transfiere por ley al turf: un promedio de 7 millones por mes, que hoy es mayor por efecto de la inflación. Su otra fuente de ingresos es la timba burrera, que en enero de 2015 fue de 51 millones de pesos brutos.

Director técnico

El portal de la tribuna de profesionales de San Isidro tiene cuatro puertas que simulan la forma de las gateras, aquellos armazones desde donde los caballos aguardan el inicio de una carrera. El entrenador Juan Carlos Bianchi pasa por debajo con una montura verde número 5 en el brazo y se dirige hacia los boxes, una especie de establo. Uno de sus peones se la coloca en el lomo a Sotil, un tordillo de la caballeriza El Castillo, que luego finalizará séptimo en la Martinez de Hoz.

Bianchi entrena a otros 29 equinos. Su trabajo inicia al elegir un potrillo en el haras, el establecimiento de procreación y crianza equina. Monitorea su doma y su entrenamiento. Una vez que está en condiciones de competir, selecciona las carreras en las que va a participar. Para cuidar a sus purasangres necesita de un equipo compuesto por serenos, domadores, herreros, veterinarios, un capataz y 10 peones. El costo mensual de cada ejemplar varía entre los 6 mil y 9 mil pesos, monto que se le cobra a los propietarios. Bianchi no contrata jockeys para varear, sino que tiene un grupo fijo de galopadores.

“No tiene que haber dos gremios. Debe existir uno sólo en el cual se respeten y escuchen todas las opiniones pero que nos permita actuar de manera conjunta”, responde Bianchi, afiliado a la AGPT, al ser consultado acerca de la pertinencia del subsidio peticionado por UJRA. Más allá de ello, el cuidador se encuentra distanciado de la cúpula de su sindicato. “La conducción actual tiene doce años. Es el momento de una renovación y me encantaría que Lufrano y sus compañeros regresaran orque compartimos reclamos”, explica. En 2016 habrá elecciones en la AGPT.

Último orejón del tarro

En la mesa próxima a Ricardo, un chico de 17 años también mira las carreras mientras relojea atento el folleto de tres hojas que tiene impreso el programa oficial. Como no tuvo trabajo a la tarde, aprovechó el sábado para jugar algunas apuestas. Nahuel Fuentes es peón en San Isidro y vive en el stud, cerca de los boxes de los animales. Hace tres años abandonó Rosario para trabajar para su abuelo, un cuidador que lo mantiene y le abona 3 mil pesos mensuales por su labor.

Nahuel y sus seis compañeros, que reciben 6 mil pesos por mes, cuidan 24 caballos. “La pensión por caballo que le paga el patrón a mi abuelo es de las más bajas: 6 mil pesos. Otros entrenadores reciben mucho más, como los Etchechoury. Por eso todos los peones estamos en negro. Sino no podríamos competir”. Otro cuidador que prefirió reservar su nombre confirmó que él y sus colegas tienen precarizada una porción de su plantilla por la misma razón.

San Isidro y Palermo suman 5 mil caballos de carrera. Para sus propietarios constituyen una inversión que les debe reportar ganancias. Para mantenerlos se emplean a 1.200 peones, 400 entrenadores y 200 jockeys. A ello se le suman los capataces, veterinarios, herreros, serenos y domadores y el resto de los empleados que expenden tickets, se ocupan de la seguridad, limpian o tienen otros oficios. Sin la otrora popularidad que supo conquistar, la actividad hípica no estará exenta en los años venideros de conflictos y acuerdos entre los sectores que lo componen. Y ello habiendo excluido al resto de los hipódromos desperdigados por el territorio argentino.

Abr 2, 2015 | inicio

Hace pocos días la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la CABA, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

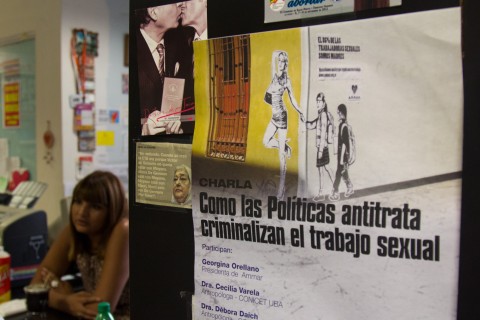

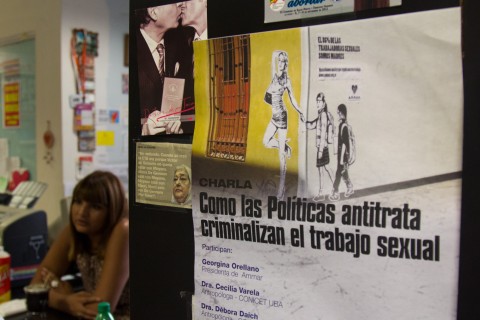

El fallo se enmarca en una disputa abierta en sectores que, en principio, podrían ser considerados como de la misma franja “progre”. Se trata del debate entre la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que festejó el fallo porque sostiene el derecho a la libertad de elección y la falta de regulación que impide ejercer ese derecho, y la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que se considera abolicionista de la prostitución y que está en contra de toda regulación porque sostiene que no es un trabajo sino una explotación.

El 23 de septiembre de 2014 la AMMAR y la legisladora porteña María Rachid presentaron en la sede de la CTA Nacional un proyecto de ley que busca la habilitación de los establecimientos que brindan servicios sexuales y la polémica no tardó en hacerse escuchar.

El proyecto de ley busca garantizar el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separar una actividad lícita de un delito como es la trata de personas o la explotación sexual por parte de proxenetas. Además, el proyecto pretende brindar un marco legal al trabajo sexual donde las trabajadoras puedan acceder a derechos que ahora tienen vedados, como el acceso a la seguridad social. La ley define al trabajo sexual como “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de una retribución para beneficio propio”. Para la habilitación de los lugares, además de cumplir con ciertos requisitos de higiene y seguridad, las trabajadoras deberán inscribirse como cooperativas, si se trata de varias mujeres agrupadas o como monotributista, en el caso de una sola mujer. Para acceder al trabajo sexual se debe ser mayor de edad y asistir a un curso gratuito donde se dictarán nociones básicas de “derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal, contravencional y de faltas; prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual y salud sexual”. Además, cada establecimiento “tendrá un régimen especial de inspecciones cuya periodicidad no podrá ser inferior a una cada cuatro meses”.

Georgina Orellano, secretaria general AMMAR.

Según el informe realizado por AMMAR titulado “Situación de los Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina”, en nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar, por lo cual muchas familias dependen de estos ingresos. Pero “las trabajadoras sexuales no tienen un marco en el cual protegerse”, sostiene Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional en diálogo con ANCCOM. Así, el proyecto surgió frente a la necesidad de otorgarle un encuadre legal a una actividad que no está regulada. Esto provoca que las trabajadoras no puedan acceder a derechos laborales básicos, que deban ejercer la actividad en la clandestinidad y que vean “vulnerados sus derechos por la persecución policial”. Según Cecilia Varela, antropóloga que colaboró en el informe e investigadora del Conicet, “la actual ley de trata no hace ninguna distinción entre prostitución forzada y libre. Para la ley, si una persona es secuestrada y obligada a ejercer el trabajo sexual eso es trata y también lo es si una persona migra sabiendo que va a ejercer trabajo sexual y establece un arreglo económico con el dueño del lugar”. De esta manera, “el sistema penal las persigue y vulnera una serie de derechos que las trabajadoras sexuales tienen independientemente del reconocimiento del trabajo sexual, derecho a moverse libremente, libertad ambulatoria, acceso a la salud. Hay una serie de derechos que ellas tienen como ciudadanas que son vulnerados cuando la perspectiva y la mirada de la intervención se da a partir de la lógica del sistema punitivo. Entonces en esa situación es importante que exista algún reconocimiento del trabajo sexual, para protegerse del sistema penal”, sostiene Varela ante ANCCOM.

Georgina Orellano, en la sede de AMMAR.

Mientras tanto, la falta de una legislación clara promueve situaciones de violencia. Georgina Orellano relató a la Agencia lo que sucede en los allanamientos: “El poder total lo tiene la policía que ingresa de forma muy violenta, maltratando a las compañeras y a veces sin orden judicial, se llevaban los preservativos que el mismo gobierno de la ciudad nos daba, como prueba de que se estaba ejerciendo prostitución, además del dinero y las pertenencias de valor, que en muchos de los casos no se podía recuperar porque en el acta no figuraba lo que se había sustraído del domicilio.” En este tipo de operativos también participa la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de realizar las inspecciones en los locales de la Ciudad de Buenos Aires, que “ingresaba exigiendo la habilitación, las compañeras decían que no la tenían porque no está reconocido el trabajo sexual. Entonces les pedían habilitar ese domicilio como casa de masajes. Ellas lo hacían, pagaban el trámite pero en la inspección que hacen de 3 a 6 meses, esos mismos que le aconsejaban que tenían que habilitar como casa de masajes, clausuraban el lugar y las procesaban por desvirtuación de rubro”. Según el informe “Situación de los derechos humanos de la mujeres trabajadoras sexuales” presentado por la Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “esta construcción de una actividad cuasi ilícita ha permitido que se confundan delitos como la trata de personas y la explotación sexual con el ejercicio del trabajo sexual”. Desde AMMAR, Orellano sostiene: “por supuesto que nosotras estamos en contra de la trata de personas y de la explotación sexual” pero mientras no haya legislación al respecto, “nosotras seguimos sufriendo vulneraciones de derechos”. En palabras de Varela esto da cuenta de “cómo la activación de los mecanismos del sistema penal, vigilando y persiguiendo al mercado sexual redundan en un montón de situaciones que vulneran derechos de las trabajadoras sexuales y que no tienen un reconocimiento”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Esta situación nos lleva al debate entre el regulacionismo y el abolicionismo. Mientras la postura de AMMAR intenta regular la actividad, desde la otra vereda, la AMADH se define como abolicionista, por lo que no reconocen al trabajo sexual como un trabajo. Para Graciela Collantes, una de sus fundadoras, “reglamentar la prostitución es fomentar la violencia hacia las mujeres, el abolicionismo nos sirvió para empezar a ejercer los derechos que nos habían negado desde siempre. La prostitución mueve mucha plata, muchos intereses”. Lucas Manjon, integrante de la organización social La Alameda, coincide al señalar que la aprobación del proyecto “sería un retroceso a nivel mundial y que va a facilitar mucho más los mecanismos, va a facilitar los sistemas de extorsión”. Además sostiene que el proyecto es inviable porque “porque Argentina está adherida a convenios internacionales que prohíben o están en contra del ejercicio de la explotación sexual”. Para Varela, “la idea de que la persecución logra prohibir esas conductas es un poco naif. Hay muchos mercados ilegales que no dejan de existir: alcohol, drogas, etc.” De aprobarse, según Manjón “el que estaría recaudando es el Estado, entonces directamente el que estaría explotando sexualmente con impuestos es el Estado a las mujeres.” Sin embargo, Varela lo concibe de una manera diferente: “Yo creo que el Estado no está ahí garantizando derechos de las personas. No lo veo como un estado proxeneta. Si no, en otros mercados de trabajo cuando el Estado interviene regulando sería un mercado explotador”.

Ahora bien, ¿el trabajo sexual realmente constituye un trabajo? ¿Puede efectivamente elegirse? Desde AMMAR la oferta de sexo a cambio de dinero por parte de una mujer que lo hace de manera voluntaria y autónoma constituye un trabajo: “nosotras nos reconocemos como trabajadoras, construimos esa identidad a partir de organizarnos y sentimos que es una reivindicación para que la sociedad nos tome como parte de una clase trabajadora”, plantea Georgina Orellano. En esta línea, para Cecilia Varela, el trabajo sexual debe reconocerse como un trabajo porque “hay un conjunto de personas que producen materialmente su existencia a partir de la oferta de sexo comercial, en ese sentido es un trabajo, independientemente de que a mí me parezca un trabajo deseable o no”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Sin embargo, existen posturas encontradas. La actual AMADH había formado parte de AMMAR desde su formación en el año 1995 pero en el 2003 se desvincula por tener diferentes posiciones. Graciela Collantes plantea que “lo que pide la mayoría de las mujeres es un trabajo formal, un trabajo digno, que no tengas que prostituirte para comprar una casa, yo no lo siento como un trabajo como cualquier otro. Nosotras no queremos que ninguna mujer ejerza la prostitución sino que todas tengan un trabajo digno”. Para ella, la aprobación del proyecto sería un retroceso “no tan solo por el sector de las mujeres en prostitución sino para todas las mujeres”. Desde La Casa del Encuentro, organización civil feminista que lucha contra la violencia de género, entienden que “la prostitución es esclavitud enmarcada en la desigualdad estructural entre mujeres y varones, donde el cuerpo de las mujeres y las niñas es una mercancía mas, objeto de intercambio en un mercado en que todo tiene un precio, incluso los cuerpos, la vida y la libertad de las mujeres.” Asimismo se preguntan “¿quién puede pensar que mujeres que no tuvieron acceso a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y a satisfacer sus necesidades básicas se encuentran en posición de elegir en un sistema que lleva a muchas mujeres a que este sea su único destino?”. No se trata entonces de un trabajo “sino de una forma de explotación sumamente grave que cosifica al cuerpo de la mujer convirtiéndolo en un mero objeto dispuesto para su comercialización”. Al respecto, es interesante recordar el postulado feminista que afirma que el cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer. En este sentido, la pregunta es existe una contradicción entre esto y la negativa a reconocer que el trabajo sexual pueda efectivamente ser realizado de manera voluntaria. Según la antropóloga Cecilia Varela, “afirmamos ‘mi cuerpo es mío’ sobre la base de que mi cuerpo no es mío, está tomado por el capital, ha sido construido por los dispositivos de disciplinarios, mi cuerpo es una ficción. Justamente porque mi cuerpo no es mío necesitamos instrumentos y mecanismos que nos permitan ganar más autonomía”.

Otro de los puntos en la cuestión es la salida de la prostitución para aquellas mujeres que ya no quieren hacerlo. Para la Casa del Encuentro, “más del 80% de las mujeres en situación de prostitución provienen de sectores sociales vulnerables. Si una mujer en situación de prostitución quiere salir de ese sistema perverso, simplemente no puede. Desde muy pequeñas ingresan a él, aprenden a manejarse bajo ciertos parámetros que no le permiten desarrollar sus personalidades con libertad y así quedan casi por completo sin oportunidades laborales ni posibilidades de desarrollarse en otros ámbitos”. Manjon coincide en que la mujer “generalmente termina reincidiendo porque estuvo separada de la sociedad durante un montón de tiempo y el Estado lo único que hizo fue liberar una cierta cantidad de dinero que una persona víctima de trata no lo sabe administrar y que puede tener enfermedades venéreas o una situación familiar muy disfuncional. Tiene que volver al mismo circuito”. Así, a diferencia de AMMAR; tanto uno como otro piensan en situaciones de prostitución obligada.

Lucas Manjón, Miembro de la ONG Alameda.

En referencia a las posibles soluciones al respecto, la Casa del Encuentro dice que deben buscarse “caminos alternativos para fortalecer y empoderar a las mujeres y poder darles verdaderamente igualdad de oportunidades”. Para Manjon, además de aumentar las penas y realizar campañas de concientización “el delito es netamente económico. Entonces si el objetivo principal que tienen es el dinero, hay que atacar la base económica, por ejemplo, confiscar los bienes. Cuando se allana y se comprueba que hay un prostíbulo, ese inmueble pasa a manos del Estado”. Por su parte, Graciela Collantes plantea la necesidad de “políticas públicas de inclusión que garanticen una salida laboral. El Ministerio de Trabajo tiene que dar respuesta a estas demandas, la mujer cuando está en prostitución y viene acá (a la organización) y te plantea que necesita un trabajo, no le podemos decir vení mañana o vení pasado, así le estamos diciendo a esa mujer que se quede dos o tres días más prostituyéndose”. Para Orellano es necesaria una legislación de la actividad “para que se logre diferenciar de una vez por todas y no se haga una cacería de brujas de todas las trabajadoras sexuales y además para no seguir cortando el hilo por lo más delgado y exponernos a nosotras, que ya de por sí somos un sector vulnerable porque no tenemos ningún reconocimiento de derechos y el trabajo sexual está en la total clandestinidad”. Para Varela, “hay que pensar en todas las dimensiones de cada contexto para ver cómo funciona el mercado y qué impacto tienen los marcos normativos sobre el mercado”. Mientras tanto, para las trabajadoras sexuales “que esto este debatiéndose ya es un logro porque sentimos que durante muchos años han hablado otras personas por nosotras, han pensando otras personas qué es lo mejor para nosotras y nunca han tenido en cuenta las voces de la trabajadoras sexuales”, concluye Georgina Orellano.

El establecimiento de un marco legal para la actividad aparece entonces como necesario. Pero también quedan muchos interrogantes pendientes: por ejemplo, si la postura abolicionista no peca de inocente al pensar que la prohibición va a hacer que el negocio de la prostitución desaparezca. Por otro lado también existen los interrogantes sobre si el regulacionismo parece desconocer los numerosos casos de trata y explotación sexual o cuál es el lugar del feminismo en esta discusión, así como si el debate en torno a la prostitución es una deuda pendiente del feminismo o si en definitiva estamos preparados como sociedad para debatir, sin prejuicios y sin moralismos, acerca del trabajo sexual.

Sandra Cabrera

AMMAR elaboró el primer registro de crímenes contra las trabajadoras sexuales. Durante la década del 2001 al 2011 hubo 23 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en Argentina y la mayoría de los casos quedaron impunes. Sin embargo, el número de víctimas es mayor porque “muchas situaciones de violencia o asesinatos de trabajadoras sexuales no se denuncian y aquellos que si se denuncian, las compañeras lo hacen sin identificarse como trabajadoras sexuales porque todavía hay mucho miedo y discriminación”. Un caso que llegó a los medios fue el de Sandra Cabrera, trabajadora sexual y dirigente de AMMAR Rosario, asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004 luego de recibir amenazas por haber denunciado a los jefes de la División de Moralidad Pública de la policía de la provincia por recibir coimas por parte de los prostíbulos, por agredir a las trabajadoras sexuales y por estar vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de niños y adolescentes. El único imputado fue el policía Diego Parvulczyk con quien Sandra mantenía una relación. En junio de ese año fue procesado por “homicidio calificado con alevosía”. Sin embargo, cinco meses más tarde la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto el procesamiento por considerar que las pruebas no son suficientes ya que los testimonios de las trabajadoras sexuales “no son válidos”. Días más tarde el juez es separado de la causa y reemplazado por Alfredo Ivaldi Artacho quien congela la causa. Finalmente en el año 2007 Parvulczyk es sobreseído por “falta de pruebas”. El caso de Sandra, como muchos otros quedó impune y las trabajadoras sexuales siguen sufriendo atropellos y vulneración de derechos.

Abr 1, 2015 | inicio

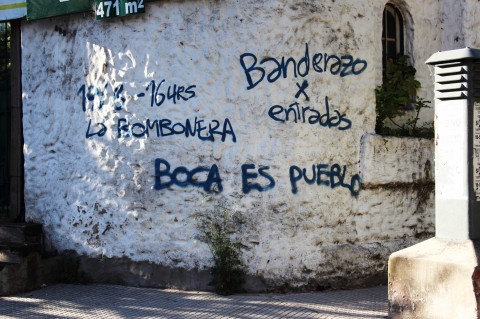

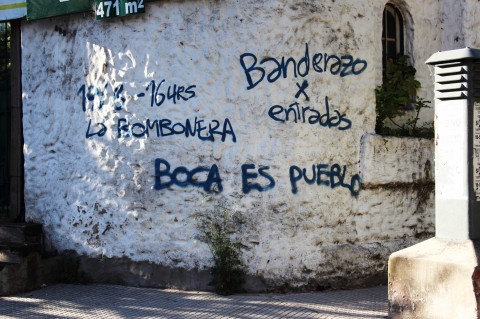

“Yo nací en un conventillo, que es de chapa y de cartón”, cantan veintiséis camisetas azules y amarillas acompañadas por el retumbar de tres bombos en una tarde soleada del jueves 4 de diciembre de 2014. En la marcha de la coordinadora denominada La Boca resiste y propone, por primera vez Boca es Pueblo desplegó su bandera homónima a modo de identificación política. “No queremos estadio-shopping, la puta que los parió”, completan la estrofa desde la retaguardia de una movilización de más de 300 personas.

Dos jóvenes con un trapo de la Juventud Guevarista se suman a los versos. Hay también insignias del Frente Darío Santillán, de La Cámpora Comuna 4, Tribuna Docente, Hospital Argerich, comedores, bibliotecas y otras asociaciones del barrio. La columna ocupa el ancho de la avenida Almirante Brown y avanza a través de diez cuadras desde la Plazoleta de los Suspiros en la histórica Vuelta de Rocha hasta el Parque Lezama. A mitad de camino llegan los bocinazos de saludo de los Bomberos Voluntarios. Al llegar al cruce con las avenidas Paseo Colón y Martín García, donde un mástil da la bienvenida a la República de La Boca, una vecina del asentamiento La Madrid lee el pliego de reivindicaciones contra la gestión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Matías Scínica de la Agrupación Boca es Pueblo

Militantes

Con una musculosa del equipo de básquet xeneize y el número 12 en la espalda, Matías Scinica camina a la cabeza de la manifestación y se ocupa de la seguridad. En cada esquina espera a que todos crucen, regresa corriendo adelante y repite el proceso una y otra vez. El domingo 15 de julio de 2012 decidió crear junto a su hermano Hernán y su compañero Ariel un nuevo grupo de hinchas bosteros, descontento con los manejos del oficialismo y con las alternativas opositoras. Los tres abandonaron su militancia en el Frente Estudiantil Revolucionario de la facultad de Psicología de la UBA. Matías participaba de un taller de panadería en el Hospital Borda, cuyas instalaciones ubicadas en el subsuelo del edificio habían sido desmanteladas en marzo de ese año por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Acá se sale a la calle todos los días. Se patea el barrio”, remarca como diferencia esencial Santiago Procaccini de Boulogne, que se unió en marzo de 2013. Con 23 años, milita en simultáneo en el Partido Obrero (PO). En el reparto de tareas cotidianas de la organización xeneize, le toca brindar apoyo escolar los jueves en el centro cultural Navegantes del Sur, un merendero emplazado en la avenida Don Pedro de Mendoza 1455. Además de ayudar en las actividades diarias, Boca es Pueblo se reúne allí una vez por semana. Antes lo hacían quincenalmente a una cuadra de la Bombonera, en el local de la esquina de Pinzón y Hernandarias que les había prestado la Juventud Guevarista y que les quedó chico a medida que crecieron: recibieron el 2015 con 75 miembros.

“Charlamos todas las posiciones y actividades. Y resolvemos en el momento. Hasta ahora no hubo nunca una votación polarizada. Tratamos de que todo sea por consenso y para ello debatimos las veces que sea necesario”, ilustra Santiago. Por ejemplo, la Comisión de Redacción discute el contenido de los comunicados que emiten a través de las redes sociales o entregan en mano a los hinchas. Versan sobre cuestiones vinculadas al club pero también al país. “Uno menos”, titularon el 17 de mayo de 2013 cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla. Ese 24 de marzo habían recordado el aniversario del golpe militar de 1976.

En el calendario de 2014 figuraban los asesinatos de Mariano Ferreyra y de Kevin Molina y las desapariciones de Julio López y de Luciano Arruga. “Planteé que nos daba la apariencia de un partido de izquierda con una lógica cerrada. No me opuse a esas fechas pero pedí que incluyéramos otras”, releva Gastón Giaccobbe, que reconoce su simpatía con el Peronismo aunque nunca formó parte de otra organización política. Su pedido entró y el 26 de julio recordaron la muerte de Evita. “A Perón todavía no le dieron el ok. Los voy a tratar de convencer para este 2015”, se ríe. En los tiempos libres, surgen polémicas sobre política nacional. “Hay muchos kirchneristas. Como yo soy del PO a veces me chicanean. Difícilmente llegamos a un acuerdo en ese plano. Pero Boca es otra cosa. Estamos del mismo lado. Los siento como compañeros porque luchan por lo mismo que yo”, clarifica Santiago.

Arrabal

Frente a las orillas del Riachuelo, se destacan dos ventanas circulares en la despintada fachada de ladrillos de Navegantes del Sur. Son los vestigios del otrora restaurante Castello Vecchio, sede de shows donde supieron presentarse figuras como las cantantes Violeta Rivas y Lolita Torres o el compositor Osvaldo Pugliese. Ahora una de las paredes está rajada y se encuentra en peligro de derrumbe. Para recaudar fondos destinados a su reparación -6 mil pesos-, Boca es Pueblo ayudó a llevar adelante un bingo solidario el pasado sábado 20 de diciembre. Días después, un integrante se vistió de Papá Noel auriazul y le regaló banderas de esos colores a los nenes del merendero. “Uno de los chicos se puso a llorar porque nunca había tenido nada de Boca”, cuenta Gastón, y explica que uno de los objetivos de la militancia cotidiana es recuperar el lazo que une al club con el barrio y sus habitantes.

Por ejemplo, en la última edición del Día Internacional del Hincha, que se celebra hace tres años todos los 12 de diciembre, la institución de la Ribera puso entradas a disposición del público general, como no sucedía hace mucho. Mientras los simpatizantes acampaban día y noche, la agrupación difundió su reclamo de abrir las boleterías a los no-socios. También consiguió tickets, aprovechando su gratuidad, para los chicos del merendero: “Aunque fue duro porque eran 20 pibes inquietos, fue un laburo hermoso ya que les hicimos conocer la cancha. Cinco eran de River y a cuatro los hicimos bosteros. Quedó uno al que nos falta convencerlo”, recuerda Santiago.

Por ejemplo, en la última edición del Día Internacional del Hincha, que se celebra hace tres años todos los 12 de diciembre, la institución de la Ribera puso entradas a disposición del público general, como no sucedía hace mucho. Mientras los simpatizantes acampaban día y noche, la agrupación difundió su reclamo de abrir las boleterías a los no-socios. También consiguió tickets, aprovechando su gratuidad, para los chicos del merendero: “Aunque fue duro porque eran 20 pibes inquietos, fue un laburo hermoso ya que les hicimos conocer la cancha. Cinco eran de River y a cuatro los hicimos bosteros. Quedó uno al que nos falta convencerlo”, recuerda Santiago.

En diciembre pasado los conventillos de la calle California 1.134 y 1.140 se sumaron a la larga lista de incendios que azotan al vecindario sureño hace más de un siglo. Las veinte familias afectadas recibieron respuesta de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad tras una semana de acampe. Boca es Pueblo participó ese mes de una marcha que se llevó a cabo desde el lugar del siniestro hasta Caminito y ayudaron en una olla popular. Algo similar había hecho unos meses antes: en octubre de ese año colaboró en la exitosa resistencia al desalojo del inmueble sito en Brandsen 740 donde viven siete familias y funciona el comedor denominado Pancitas llenas, corazón contento.

Los árboles, los postes de luz y los cordones de esa vereda ubicada justo enfrente de la cancha son literalmente azules y amarillos. Es una de las 50 cuadras que la organización pintó como forma de rescatar una costumbre que distinguía al barrio y había quedado olvidada. “Un día un vecino abrió la puerta de calle y nos preguntó si podíamos darle una mano al frente de la casa. Que él nos daba las latas. Se lo hicimos con la condición de que fuera con nuestros colores”, relata Gastón.

Hogar

Otro de los pilares de la agrupación es la defensa de la Bombonera. La sesión del 18 de noviembre de 2014 de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de Buenos Aires trató un proyecto de ley presentado por el legislador del PRO y vicepresidente xeneize, Oscar Moscariello. El texto titulado “Estadio y Complejo Deportivo Boca Juniors” modifica la zonificación de dos manzanas de Casa Amarilla, que originalmente estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales y, por decreto 723/10, Mauricio Macri las había reasignado para el “desarrollo de la función pública (educacional, de seguridad o de salud)”. “Es el primer paso para venderle esos terrenos a Boca, cuya conducción pretende construir allí un nuevo estadio”, explica Matías, que esa tarde expuso frente a los diputados los fundamentos de su rechazo. Desde el mediodía sus compañeros habían puesto en una de las puertas de entrada una bandera que rezaba “Por la Bombonera matar o morir”. Durante tres horas, más de 200 personas permanecieron en Perú al 160 cantando con bombos y bengalas contra la dirigencia. Igual, la iniciativa de Moscariello pasó con dictamen de mayoría.

Pero no fue la única acción. En el último partido del año jugado como local, Boca es Pueblo instaló un trapo en la platea alta: “De la Bombonera no nos vamos”. A mediados del segundo tiempo el partido se detuvo unos minutos porque desde una de las populares de socios se arrojó pirotecnia. En ese intervalo la tela blanca de letras negras apareció colgada en el alambrado, mientras algunos hinchas insultaban al presidente de Boca, Daniel Angelici. La televisión captó todo.

Finalmente, el año legislativo concluyó sin que el proyecto de ley sea tratado en el recinto, donde aún necesita atravesar dos votaciones y una audiencia pública. “Estamos haciendo un relevamiento de los vecinos del barrio. La forma más económica y rápida es adquirir las dos medias manzanas cercanas al estadio y ampliar la Bombonera”, declaró Angelici el 2 de enero de 2015. Boca es Pueblo lo interpretó como una victoria parcial de su lucha.

Otros

La Asamblea Ordinaria del 29 de agosto, había terminado a los sillazos. Allí el oficialismo aprobó una nueva concesión del museo del club a un consorcio conformado por las empresas Museo Deportivo, Santa Mónica y TyC. Por los incidentes, el club incluyó en la lista del derecho de admisión a 12 personas, seis de los cuales son de Boca es Pueblo. Pero lo hizo de manera irregular: los representantes legales no tuvieron acceso a ningún expediente, sobre el cual el Tribunal de Disciplina ni siquiera se expidió. El abogado Pablo Rabey, también miembro de la organización, hace meses negocia con funcionarios de Asuntos Legales para que se levante la sanción. “Todo lo que no le aplican a la barra se lo hacen a ellos para amedrentarlos. Y de manera individual porque ni siquiera los pueden castigar colectivamente”, acusa Claudio Giardino, dirigente de Boca es Nuestro.

Técnicamente, Boca es Pueblo no es una agrupación oficial. Para ello necesita presentar una cantidad de firmas equivalente al 10 por ciento del último padrón, es decir, 7.200. Además de tener que hacerlo en persona o bajo certificación de un escribano, luego se necesita la aprobación de la Comisión Directiva. “Un ejemplo de la discrecionalidad que esto implica fue lo que sucedió con Antonio Alegre. Presidió el club sin agrupación. Cuando lo sucedió Macri, creó una y no se la reconocieron. Por el contrario, el año pasado oficializaron a Boca es Boca, del actual tesorero Carlos Aguas, sin que nadie tenga manera de comprobar si cumplieron con lo requerido”, explica Giardino. Por eso, le ofreció a Boca es Pueblo formar parte del Frente de Identidad Xeneize que integra su agrupación para participar de las próximas elecciones en diciembre de 2015. “Compartimos muchas posturas con él pero no con todos los del Frente: hay personas que estuvieron con Macri. Pero lo estamos debatiendo entre nosotros porque es una posibilidad interesante”, concede Gastón.

Técnicamente, Boca es Pueblo no es una agrupación oficial. Para ello necesita presentar una cantidad de firmas equivalente al 10 por ciento del último padrón, es decir, 7.200. Además de tener que hacerlo en persona o bajo certificación de un escribano, luego se necesita la aprobación de la Comisión Directiva. “Un ejemplo de la discrecionalidad que esto implica fue lo que sucedió con Antonio Alegre. Presidió el club sin agrupación. Cuando lo sucedió Macri, creó una y no se la reconocieron. Por el contrario, el año pasado oficializaron a Boca es Boca, del actual tesorero Carlos Aguas, sin que nadie tenga manera de comprobar si cumplieron con lo requerido”, explica Giardino. Por eso, le ofreció a Boca es Pueblo formar parte del Frente de Identidad Xeneize que integra su agrupación para participar de las próximas elecciones en diciembre de 2015. “Compartimos muchas posturas con él pero no con todos los del Frente: hay personas que estuvieron con Macri. Pero lo estamos debatiendo entre nosotros porque es una posibilidad interesante”, concede Gastón.

De todos modos, la puja electoral no desvive a la organización. “El estatuto establece que si ganás por uno o 10 mil votos, te quedás con los dos tercios de los representantes en la Asamblea, que se convierte en una pantomima. Por eso criticamos a las agrupaciones legalistas que lo único que hacen es darte folletos en las elecciones e ir a las asambleas a ver cómo pierden sistemáticamente. La construcción del poder está en la calle”, reitera Santiago. El principal blanco de esta crítica es Juntos por Boca, liderada por el ex presidente Jorge Ameal. Uno de sus afiliados, Alejandro Cosentino, recoge el guante: “Es respetable y no es poca cosa lo que ellos hacen, pero entendemos la militancia desde otro lado. Nuestro barrio es el lugar donde vivimos. En mi caso, Haedo. Queremos descentralizar a través de las filiales para acercar el club a todos los socios e hinchas. Si bien ellos sólo nos ven repartiendo folletos los días de partido, tenemos actividades todos los días”.

No obstante, el principal cuestionamiento que Boca es Pueblo les hace se dirige al desempeño de Ameal al frente del club desde 2008 a 2011: “Hoy levanta consignas parecidas a las nuestras como abrir las boleterías o defender los colores del club. Pero en tres años no vendió una sola entrada, no reconvirtió la platea norte en popular y le puso un sponsor rojo a la camiseta”, resume Gastón. “Somos autocríticos. En caso de gobernar el día de mañana nos sirve para tener una propuesta superadora”, responde Juan Ignacio Bruera, otro de los integrantes de Juntos por Boca. Cosentino atribuye estos errores a que Ameal tuvo que lidiar en su propia comisión directiva con una “oposición interna que le puso palos en la rueda”.

En este marco, sus militantes dijeron presente el primer domingo de marzo durante el debut del equipo en el torneo doméstico. Mientras las otras fuerzas políticas daban inicio a sus campañas con pasacalles, globos, fixtures y juegos de preguntas y respuestas, la flamante organización repartió folletos intitulados «Con avales millonarios no hay democracia». La rutina se repitió en los siguientes partidos en la Bombonera e incluso durante días de semana en los que se vendieron plateas. «Luchemos por las entradas», reclamaba el volante del 10 de marzo. Luego de ello, la actividad se orientó a organizar los festejos por el cumpleaños número 110 años del club de la Ribera, que tendrá lugar el viernes 3 de abril. Lejos de cualquier encuadramiento institucional, la convocatoria llama a los hinchas a concentrarse por la tarde en los campitos de Casa Amarilla, en el cruce de Blanes y Martín Rodríguez, para celebrar en el barrio.

Daniel Angelici finalizará su actual mandato en diciembre de 2015. Las vicisitudes del año determinarán si el oficialismo podrá conservar el poder o no. Más allá de la militancia cotidiana que apuesta al largo plazo, los próximos meses serán claves para Boca es Pueblo.

Mar 24, 2015 | inicio

El 14 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 222 votos afirmativos la reforma del artículo 80 del Código Penal, mediante la cual el crimen de género pasó a considerarse como figura agravante del homicidio. Al año siguiente la cifra de asesinatos de mujeres aumentó, mientras en 2012 hubo 255 femicidios en 2013 llegaron a 295. ¿A qué se debe esta aparente paradoja?

La ley 26.791, denominada ley de femicidio, incorpora los incisos 11 y 12 al artículo 80 del Código Penal, que determinan la pena de prisión o reclusión perpetua para todo aquel que “matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” o a todo aquel que lo haga “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Asimismo, modifica los incisos 1° y 4° del artículo 80 y estipula la reclusión perpetua para aquel que “matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Y además “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Por último, la ley quita la posibilidad de la atenuación a todo aquel que tenga antecedentes de violencia de género. De esta manera, la ley no incorpora al crimen de género como una figura autónoma dentro del Código Penal sino como un agravante del homicidio. Además, cabe destacar que el término femicidio no es utilizado en la reforma, es decir, no se lo nombra como tal.

En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios ocurridos. Ante esto, el observatorio de La Casa del Encuentro elaboró su propio informe basándose en la información brindada por las agencias Télam y DyN y 120 diarios de circulación nacional y/o provincial, y las cifras son escalofriantes. El 63% de los femicidios fue perpetrado por varones que tenían o habían tenido una relación de pareja con la víctima: esposos, novios, amantes, ex esposos, etc. El principal rango de edad de las víctimas está entre los 19 y los 50 años. Natalia Barrios, trabajadora social y coordinadora del Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista (CAOPI) de La Casa del Encuentro explicó a la Agencia que esto se debe a que es el período “de desarrollo profesional, laboral, de socialización, es decir, la etapa de mayor decisión sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, sobre tus proyectos. Y es ahí donde el hombre violento ejecuta el control y la violencia y probablemente el femicidio”.

Con respecto al lugar del hecho, la vivienda se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia, ya que un 58,8% de los femicidios ocurrieron en una casa, ya sea el hogar compartido con el agresor o la vivienda de la víctima o del homicida. Mientras tanto, solo el 8,7% se produjo en la vía pública. Las modalidades de femicidios van desde el uso de armas de fuego (28%) hasta la utilización de líquidos inflamables (5%) pasando por armas blancas (23%) y golpes del agresor (16%). Por último, encontramos a las víctimas vinculadas, es decir, los hijos que pierden a sus madres y que en su mayoría son menores de 18 años. Para Barrios, “las familias [maternas] son quienes se hacen cargo, en el mejor de los casos, de estos niños. Pero también tiene que existir un estudio más profundo sobre esta realidad porque estos niños son víctimas colaterales de la situación”

Buenos Aires se posiciona como la provincia con mayor cantidad de femicidios. En el período de 2008 a 2012, de un total de 1223 asesinatos de mujeres, 384 ocurrieron en esta provincia. Más allá de la densidad poblacional, otra variable importante es que el informe de esta institución está basado en el relevamiento realizado sobre medios de comunicación, con lo cual todos aquellos casos que no tuvieron cobertura quedaron afuera. Además de la mayor disponibilidad de medios de comunicación que hay en Buenos Aires, Natalia Barrios agregó que en el interior del país “no sólo se juega la no perspectiva de género, el machismo y el patriarcado sino también las relaciones de poder, el ocultamiento”. Por lo tanto, detrás de las cifras del estudio seguramente hay muchas más víctimas. “A partir de esto estamos viendo la punta del iceberg. Si esto fuera una política donde se tomaran recursos de un modo integral, lamentablemente el número sería mucho más alto todavía”, agregó.

El femicidio es la manera más brutal de la violencia de género. Laura Manzotti, integrante de la Dirección de Comunicación, Información y Difusión del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), dijo a la Agencia que “el femicidio es la peor forma de violencia contra las mujeres y se debe al poder y la impunidad que el agresor considera que tiene sobre una mujer, a la cual ve como un objeto y no una persona”. En la misma línea, para Barrios, “la violencia de género es un problema de carácter social, estructural, político y cultural”. Pero la violencia de género no es sólo física sino también psicológica y simbólica. “Dentro del ámbito doméstico nos enseñan que el ámbito privado de la casa es para la mujer y el ámbito público es para el hombre. Desde pequeños existe una división sexista que nos vincula en una relación de poder totalmente diferente”, agregó Barrios.

Ahora bien, ¿por qué la cantidad de mujeres asesinadas va en aumento? ¿La modificación en el Código Penal fue suficiente o hace falta llevar a cabo otro tipo de políticas públicas destinadas tanto a la sociedad civil como a funcionarios y políticos? Según Laura Manzotti, “todos los organismos del Estado Nacional trabajan desde sus áreas particulares políticas públicas con perspectiva de género. Considerar que se pueden ‘terminar’ los femicidios es imposible. Lo que sí se puede hacer es continuar concientizando cada vez más sobre este tema.” Por su parte, Natalia Barrios subrayó la necesidad de políticas “donde la prevención realmente sea un marco”. Por lo tanto, “hay que trabajar en el ámbito educativo desde el nivel inicial, en la formación de todos los profesionales desde una mirada de género, en la implementación de mayor cantidad de refugios y finalmente que cuando una mujer logre hacer una denuncia, no sea revictimizada. Falta seguir trabajando en lo estructural, en lo social, en lo cultural.”

Más allá de las políticas públicas que se puedan implementar para garantizar un trato más igualitario, “vivimos en una sociedad patriarcal y el cambio cultural necesario para modificar estos paradigmas lleva tiempo”, planteó Manzotti. En tanto, Barrios sostuvo que éste “es uno de los cambios más difíciles y nos va a llevar muchísimo tiempo pero lo importante es que hoy empieza a existir otra mirada”. Por ejemplo, la denominación del tema es un tópico muy importante porque contribuye a la circulación de diferentes sentidos. “Considerar un femicidio como ‘crimen pasional’ es quitarle todo significado”, dijo Manzotti. Un avance importante ya ocurrió en los medios de comunicación, que dejaron de denominar a los asesinatos de mujeres como crímenes pasionales. En contraste, “el termino femicidio principalmente es un término político”, explicó Barrios, y contribuye a visibilizar la violencia de género en la sociedad.

Si bien hay algunos indicios de cambio cultural y se han implementado diversas políticas públicas que buscan garantizar la igualdad de las mujeres, todavía resta mucho por hacer. Las medidas de carácter represivo no alcanzan para detener la violencia de género porque sólo pueden implementarse cuando el femicidio fue consumado. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para lograr un verdadero cambio en la vida cotidiana que es el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres porque detrás de las estadísticas hay historias de vida.

Derechos humanos

Desde finales del siglo pasado, se empezó a concebir la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. En el ámbito internacional, existen dos importantes antecedentes: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (“Belem Do Pará”, 1994). En el ámbito nacional, en 2009 se sanciona la ley de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Dentro de esta política, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), organismo que trabaja en pos de la equidad de género brindando asistencia, charlas, seminarios, jornadas y formación en género.

Por ejemplo, en la última edición del Día Internacional del Hincha, que se celebra hace tres años todos los 12 de diciembre, la institución de la Ribera puso entradas a disposición del público general, como no sucedía hace mucho. Mientras los simpatizantes acampaban día y noche, la agrupación difundió su reclamo de abrir las boleterías a los no-socios. También consiguió tickets, aprovechando su gratuidad, para los chicos del merendero: “Aunque fue duro porque eran 20 pibes inquietos, fue un laburo hermoso ya que les hicimos conocer la cancha. Cinco eran de River y a cuatro los hicimos bosteros. Quedó uno al que nos falta convencerlo”, recuerda Santiago.

Por ejemplo, en la última edición del Día Internacional del Hincha, que se celebra hace tres años todos los 12 de diciembre, la institución de la Ribera puso entradas a disposición del público general, como no sucedía hace mucho. Mientras los simpatizantes acampaban día y noche, la agrupación difundió su reclamo de abrir las boleterías a los no-socios. También consiguió tickets, aprovechando su gratuidad, para los chicos del merendero: “Aunque fue duro porque eran 20 pibes inquietos, fue un laburo hermoso ya que les hicimos conocer la cancha. Cinco eran de River y a cuatro los hicimos bosteros. Quedó uno al que nos falta convencerlo”, recuerda Santiago. Técnicamente, Boca es Pueblo no es una agrupación oficial. Para ello necesita presentar una cantidad de firmas equivalente al 10 por ciento del último padrón, es decir, 7.200. Además de tener que hacerlo en persona o bajo certificación de un escribano, luego se necesita la aprobación de la Comisión Directiva. “Un ejemplo de la discrecionalidad que esto implica fue lo que sucedió con Antonio Alegre. Presidió el club sin agrupación. Cuando lo sucedió Macri, creó una y no se la reconocieron. Por el contrario, el año pasado oficializaron a Boca es Boca, del actual tesorero Carlos Aguas, sin que nadie tenga manera de comprobar si cumplieron con lo requerido”, explica Giardino. Por eso, le ofreció a Boca es Pueblo formar parte del Frente de Identidad Xeneize que integra su agrupación para participar de las próximas elecciones en diciembre de 2015. “Compartimos muchas posturas con él pero no con todos los del Frente: hay personas que estuvieron con Macri. Pero lo estamos debatiendo entre nosotros porque es una posibilidad interesante”, concede Gastón.

Técnicamente, Boca es Pueblo no es una agrupación oficial. Para ello necesita presentar una cantidad de firmas equivalente al 10 por ciento del último padrón, es decir, 7.200. Además de tener que hacerlo en persona o bajo certificación de un escribano, luego se necesita la aprobación de la Comisión Directiva. “Un ejemplo de la discrecionalidad que esto implica fue lo que sucedió con Antonio Alegre. Presidió el club sin agrupación. Cuando lo sucedió Macri, creó una y no se la reconocieron. Por el contrario, el año pasado oficializaron a Boca es Boca, del actual tesorero Carlos Aguas, sin que nadie tenga manera de comprobar si cumplieron con lo requerido”, explica Giardino. Por eso, le ofreció a Boca es Pueblo formar parte del Frente de Identidad Xeneize que integra su agrupación para participar de las próximas elecciones en diciembre de 2015. “Compartimos muchas posturas con él pero no con todos los del Frente: hay personas que estuvieron con Macri. Pero lo estamos debatiendo entre nosotros porque es una posibilidad interesante”, concede Gastón.