May 20, 2015 | destacadas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó el jueves 23 de abril que Boca y River se enfrentarían el 7 y el 14 de mayo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. La institución de Nuñez informó ese mismo día el cronograma de venta de entradas para el primer cruce. Fue con 14 días de antelación.

Por su parte, los de la Ribera comunicaron que venderían las plateas para el segundo partido el 29 de abril, más de dos semanas antes. Sin embargo, recién el domingo 10 de mayo se informó que el martes 12 se habilitaría el expendio de populares en los 195 centros habilitados de la empresa Pago Fácil.

Entradas agotadas

Desde muy temprano, los hinchas de Boca acudieron al local ubicado en Almirante Brown 1106. A diferencia de otros sitios, la cola apenas se extendía por media cuadra. Pero en más de una hora no avanzó más que unos metros. Algunas personas salían con más de cinco carnets en la mano y volvían a entrar. A las 10 se escucharon gritos. El encargado del comercio había salido para notificar que el sistema se había caído. Y minutos después confirmó el rumor del que algunos hinchas ya se habían enterado a través de las redes sociales: no quedaban más entradas.

Más de un centenar se desprendió de la fila y caminó hacia al club para hacerse oir. Cuando llegaron, un agente de seguridad privada cerró la puerta de la calle Brandsen y las vías. Un patrullero de prefectura ya estaba en la esquina. El club, que había estaba abierto desde temprano, le negaba una vez más el ingreso a sus socios. Un puñado de ellos tomaron vallas que había en un costado y las utilizaron para cortar la calle.

Al poco tiempo forzaron el portón 2 bis, que conduce a la platea baja. Mientras los turistas sacaban fotos del estadio y cuatro prefectos controlaban que la situación no pasara a mayores, los hinchas se agolparon en el codo donde una escalera desciende hacia el hall y el Departamento de Socios. La seguridad logró impedir que accedieran y finalmente llegó una respuesta del club. Los empleados prometieron tomar los datos de quienes estábamos allí para llamarnos al día siguiente. Sin saber si se habilitaría el carnet, o si nos irían ir a otro Pago Fácil, o si nos expulsarían del club, acatamos el pedido. Para salir del club había que esperar que un agente de seguridad nos acompañara a la puerta. De lo contrario los otros socios que estaban afuera podrían entrar

El descargo

Horas después César Martucci, secretario general de Boca y encargado de la organización de los eventos deportivos, confirmaba a la prensa que las entradas se habían agotado. No precisó de cuántas localidades se hablaba: “Casi 25 mil”. Según un plano de distribución de la Bombonera que el oficialismo compartió a la oposición en noviembre de 2011 y que publicó la agrupación Boca es Nuestro, la capacidad de las populares del estadio es para 28.508 espectadores. Al número se llega sumando 5.905 de la tribuna Socios Sur, 5.728 de Socios Norte, 6.391 de la segunda bandeja sur, 8.203 de la segunda bandeja norte y 2.281 de la tercera norte. Cabe destacar que este último guarismo correspondía al proyecto de convertir en platea el sector, que finalmente no se llevó a cabo. Hoy puede albergar a 4.500 hinchas. No obstante, para este partido la cifra se redujo a 2 mil por pedido de los organismos de seguridad y se destinaría a los socios adherentes. Por ende, la capacidad total de las populares para el Superclásico era de 28.227. Al menos 3 mil lugares más de los informados por el secretario general, que no pudo ser contactado por esta agencia.

Por otra parte, Martucci excusó el inconveniente en que algunos centros de Pago Fácil abrieron a las 8 de la mañana y que el sistema es global. Por eso algunos locales abrieron a las 10 y ya no quedaban tickets. Y agregó que por reglamento de la CONMEBOL el club “debe entregar entradas de protocolo y permitir la compra de plateas a sus sponsors e invitados”. El mismo reglamento estipula otra cosa en su artículo 23: 50 plateas a repartirse en cantidades iguales entre el patrocinador televisivo y Nike, y 50 preferenciales y 6 palcos para la CONMEBOL. “Boca Juniors no está obligado a cederle a la CONMEBOL ni una sola entrada a la tribuna popular”, concluyó la organización Boca es Pueblo mientras denunciaba que las mismas podían conseguirse por Ticketbis, el Hotel Boca y agencias de turismo.

Por izquierda sí

Al día siguiente y mientras el club seguía cerrado, quienes habían entrado por la fuerza recibieron el llamado prometido. Se había habilitado el carnet para ingresar a la tercera bandeja sur y los 130 pesos de la entrada serían cobrados a la cuota del próximo mes. Efectivamente todos pudieron ingresar al partido, incluso a otras tribunas.

La misma noticia llegó por otros canales. Un socio de Temperley, que prefirió reservar su nombre, confirmó a esta agencia que él y otros nueve compañeros dejaron sus datos a la peña Movimiento Boquense Zona Sur. La misma formó parte de los festejos que el oficialismo organizó en la confitería del estadio por el 110 aniversario de la institución. Ocho entraron al Superclásico y sólo dos rebotaron

De manera contraria y tal como informó el portal Infojus, Boca Juniors se negó a acatar distintos fallo de la Justicia que ordenaban al club venderle entradas a los simpatizantes. Marcela Penna del Juzgado Civil 31, Alejandro Verdaguer del 101, Pablo Aguirre del 50, Ana Sotomayor del 20 y Hernán Pagés del 73 dieron lugar a los cinco amparos presentados por un total de 42 socios. En tanto, Alberto Narváez del Juzgado Civil 98 y María Verónica Ramírez del 73 rechazaron el pedido de 20 asociados.

Una vez más Boca Juniors no supo resolver la diferencia entre la demanda de entradas de sus socios e hinchas y el espacio disponible en el estadio. La falta de información precisa volvió a alimentar las sospechas sobre el destino de los tickets. Y, quizá como un presagio, las horas agitadas del martes anticiparon el desenlace catastrófico del jueves.

May 19, 2015 | destacadas

El fracking es una técnica de fractura hidráulica para extraer gas natural de manera no convencional desde capas rocosas profundas. La primera perforación es vertical hasta llegar a una profundidad de entre 1000 y 5000 metros. Una vez localizada la parte rocosa, que en sus poros contiene el gas, se desplaza de modo horizontal e inyecta cantidades de agua y arena con sustancias químicas a gran presión. La roca se rompe y libera el gas que asciende a través del pozo. “Lo más grave del fracking es la contaminación del agua. Todas las aguas (superficiales y subterráneas) que consume el ser humano y los animales se ven perjudicadas con este método que llega más abajo. El peligro son las consecuencias que puede traer la filtración de los químicos o de gas en esas aguas” cuenta a ANCCOM Luis Laferriere, docente de Economía de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y miembro del Movimiento Entre Ríos libre de fracking, organizador del evento.

Entre las buenas noticias de la cumbre, el profesor Laferriere destaca la existencia de veintisiete ciudades entrerrianas con ordenanzas firmadas o en trámite que impiden esta técnica en sus áreas. Este trabajo minucioso de cada municipio se debe a la acción de los asambleístas que buscan protegerse frente hecho de que el proyecto de ley presentado por la diputada provincial del Frente Amplio Progresista (FAP) María Emma Bargagna para declarar la provincia libre de fracking duerme el sueño de los justos. “Fue presentado en 2011 pero los diputados del oficialismo no lo trataron porque ellos están a favor del fracking, por sus beneficios. Ahora lo volví a presentar y pasó a comisión, pero tampoco lo van a tratar”, señala la legisladora miembro del Movimiento Entre Ríos libre de fracking, quien recuerda las estrechas relaciones entre el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el gobernador Sergio Uribarri. “Algunos diputados oficialistas fueron invitados a un “Frackingtour” por Vaca Muerta para que luego vinieran a la provincia a hablar de sus bondades”.

La historia de esta forma de extracción no convencional comenzó en Estados Unidos en la década del 40 pero fue perfeccionada por el petrolero George Mitchell en los 90s y se popularizó con el fin de lograr la independencia energética de los países de la OPEP. Estados Unidos calcula que por medio de esta técnica aplicada sólo en Dakota del Norte puede reemplazar las importaciones de Venezuela y Nigeria.

El fracking fue prohibido en Francia, Irlanda del Norte y Bulgaria por sus consecuencias sobre el medioambiente; Argentina entró al modelo fracking sobre la formación geológica de Vaca Muerta, en Neuquén. Así fue como en 2010 se firmó un acuerdo de trabajo entre YPF y la provincia de Entre Ríos para el Desarrollo de Proyectos Exploratorios de Hidrocarburos, que fue resistido por la comunidad organizada hasta el punto que el Gobernador Uribarri negó que existiera el acuerdo. En 2012, YPF anunció un acuerdo con Chevron para explotar esta región pero los conflictos con Ecuador que había denunciado a la empresa por desastre ecológico, impidieron su concreción. En 2013, la empresa Gas & Petróleo Neuquén llevó a cabo el primer fracking en Vaca Muerta con la benevolencia del gobernador Jorge Sapag.

Los logros obtenidos en esta cuarta Cumbre fueron contados a ANCCOM por sus organizadores; tanto el profesor Laferriere como la diputada Bargagna coinciden en que la firma de un documento público por parte de algunos precandidatos a gobernador por la provincia de Entre Ríos es un avance muy importante “porque estos candidatos prometen defender la provincia del fracking y van a tener en su agenda de gobierno una política de energías renovables siempre orientado al cuidado del acuífero guaraní. Es un compromiso que asumen en un año electoral”,

Finalmente, Barbagna declara que la propuesta a largo plazo se vincula con “la constitución de una agenda pública que permita salir de esta matriz energética de los fósiles para ingresar paulatinamente en las energías renovables teniendo en cuenta la ideas expuestas por Roberto Bertinat”, un experto en energías alternativas: se han ido implementando en la provincia de Santa Fe como el aprovechamiento del viento, aunque no sea del tipo patagónico, ya que lo importante es que mantenga intensidad, continuidad y dirección. Actualmente, se están haciendo pruebas en Venado Tuerto, Rufino, Las Rosas y San Jorge.

Además, lograron establecer un amplio diálogo con asambleístas de Tacuarembó y Paysandú que tienen más experiencia en la defensa contra el fracking. En Uruguay, hay cinco militantes procesados por intentar detener unos camiones que comenzaban el trabajo de fracking, con los cuales la Cumbre se solidarizó. Al respecto, se presentó un pedido al Congreso de la Nación de derogación de la llamada ley antiterrorista que persigue a luchadores sociales y también de la ley de Hidrocarburos, por ser una entrega de soberanía.

May 16, 2015 | inicio

Bajo la consigna “Al desnudo por el parto en casa”, parteras y médicas se autoconvocaron el jueves 14 pasado frente al Ministerio de Salud de la Nación, sobre la 9 de Julio y Belgrano, para movilizarse a favor del parto en domicilio y reivindicar el trabajo de las parteras independientes. La particularidad del acto es que las manifestantes marcharon con sus torsos desnudos y pintados con diferentes colores y motivos. También marcharon algunas madres con sus bebés.

El acto comenzó a las 11 de la mañana y llenó la avenida 9 de julio de color y consignas como “yo quiero elegir” y “sí al parto en casa con parteras”.

La ley 17.132 establece que las parteras pueden atender embarazos sanos tanto en una institución pública o privada como en el domicilio de la mujer. Actualmente, existe un proyecto de modificación de esta ley que pretende regular el trabajo de las parteras pero limita sus incumbencias al ámbito institucional, por lo cual, ya no podrían asistir partos en casas. Esto no sólo representa una vulneración a los derechos de las mujeres que desean un parto en su hogar sino también una pérdida de autonomía profesional para las licenciadas en obstetricia. De modificarse, muchas mujeres que optan por esta opción se quedarían sin cobertura. Paralelamente, por su parte, el Ministerio de Salud presentó un documento que busca regular este tipo de partos. En diálogo con ANCCOM, Marina Lembo, presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI) dijo que esta resolución “no tiene bases científicas y no está avalada por los protocolos internacionales” y que además le quita al parto en domicilio “la filosofía asistencial” que lo caracteriza.

Movilización por el «parto en casa» de la Asociación Argentina de Parteras Independientes frente al Ministerio de Salud de la Nación.

En los últimos tres años, el número de mujeres que eligió esta modalidad fue en aumento. Para Violeta Osorio, integrante de la Asamblea por el Derecho a Elegir, esto se debe a varias causas. Fundamentalmente, “después de una experiencia institucional atravesada por violencia obstétrica”. Luego porque “en las instituciones hay protocolos muy rígidos, de rutinas invasivas que ya han demostrado ser nocivas en la recepción del bebé”. Por último, hay mujeres que lo elijen “por una cuestión ideológica, una manera de entender el nacimiento, la intimidad y la sexualidad de una manera que es más coherente con el hogar”. Asimismo, “hay muchos varones que son muy humillados por el sistema de salud y hay muchas mujeres que tienen secuelas físicas y emocionales iguales a las de las mujeres que fueron violadas”, explica Lembo. Pero el sistema no solo puede maltratar a las mujeres gestantes sino, además, a las parteras: “son medidas muy violentas también para el profesional que quiere brindar una asistencia diferente”, agrega Marina.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa idónea de cesáreas debe estar entre un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, en Argentina, según Osorio, se practican en promedio un 60 por ciento. Para ella, “la atención perinatal institucional tiene una mirada patologizante del embarazo y del parto”. Frente a esto, la opción del parto en domicilio representa una experiencia enriquecedora para madres y padres, respeta la intimidad del momento del nacimiento y reconoce las necesidades y deseos de cada mujer. Osorio explica que “en el parto domiciliario planificado se arma un vínculo con los profesionales que asisten, es muy personalizado, se conoce más a la familia, se trabaja de manera particular y personalizada con la mujer”. Para Lembo, el parto en casa también tiene beneficios y los problemas son ínfimos, “alrededor de un 0.4% y las cesáreas no llegan al 5 por ciento”. Además, las mujeres “no tienen depresiones post parto”.

El parto domiciliario es un derecho que poseen las mujeres. La ley 25.929, conocida como ley de parto respetado, establece que durante la gestación, parto y posparto, las mujeres tienen derecho a ser tratadas “de modo individual y personalizado que le garantice intimidad”, “al parto natural respetuoso de los procesos biológicos y psicológicos” y a ser considerada como una persona sana. Además, este tipo de práctica está regulada por protocolos internacionales. Al respecto, Lembo plantea que los protocolos asistenciales que ellas usan son muy diferentes a los que lanzaría el Ministerio “porque la misma cosa para nosotros es normalidad y para ellos es discapacidad”. En la misma línea, para Osorio, el modelo exitoso y reconocido a nivel internacional es el de las parteras.

La violencia obstétrica es la principal causa por la que muchas mujeres eligen tener a sus hijos en sus hogares y es, fundamentalmente, una forma de violencia de género. Para Osorio, “hay una imposición y una vulneración de derechos en el hecho” de que a una mujer “no la dejen parir cómo, dónde y con quién” desea. Desde la misma vereda, para Lembo, el Ministerio de Salud, “en vez de ocuparse de la violencia obstétrica” pretende “erradicar el único lugar donde las mujeres están bien asistidas”.

May 13, 2015 | inicio

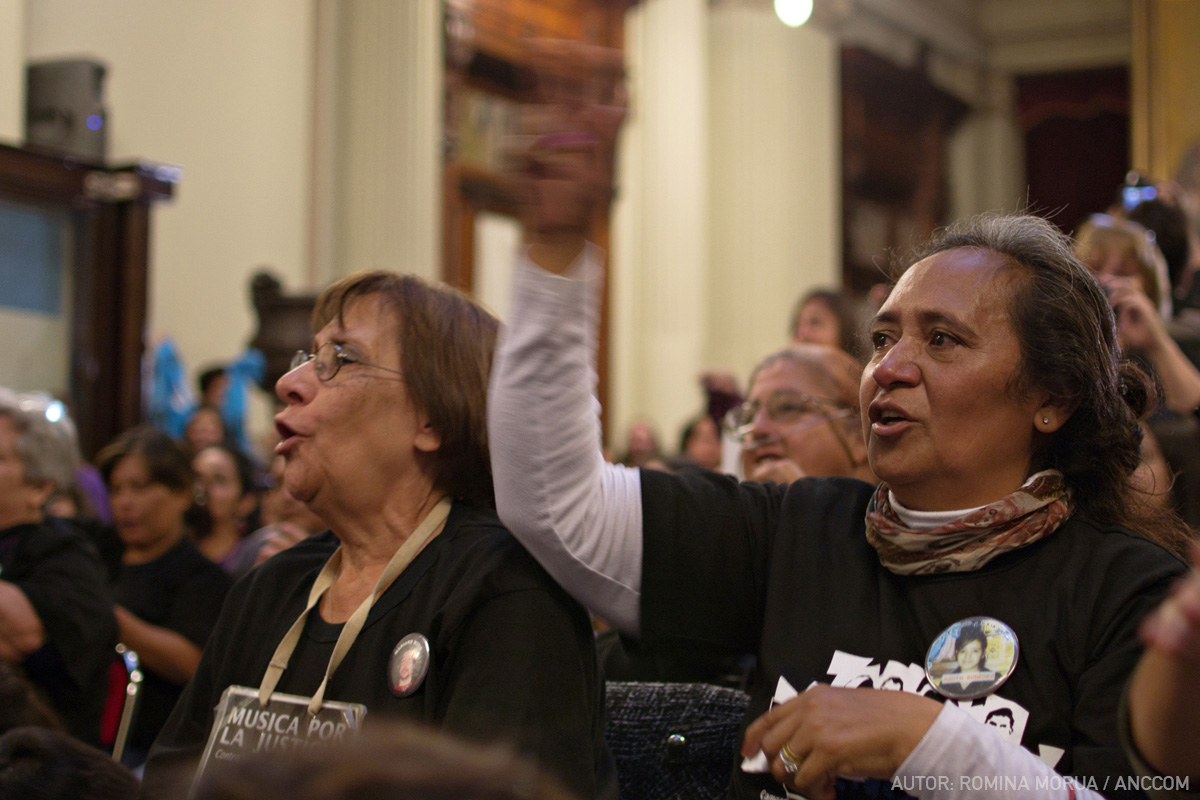

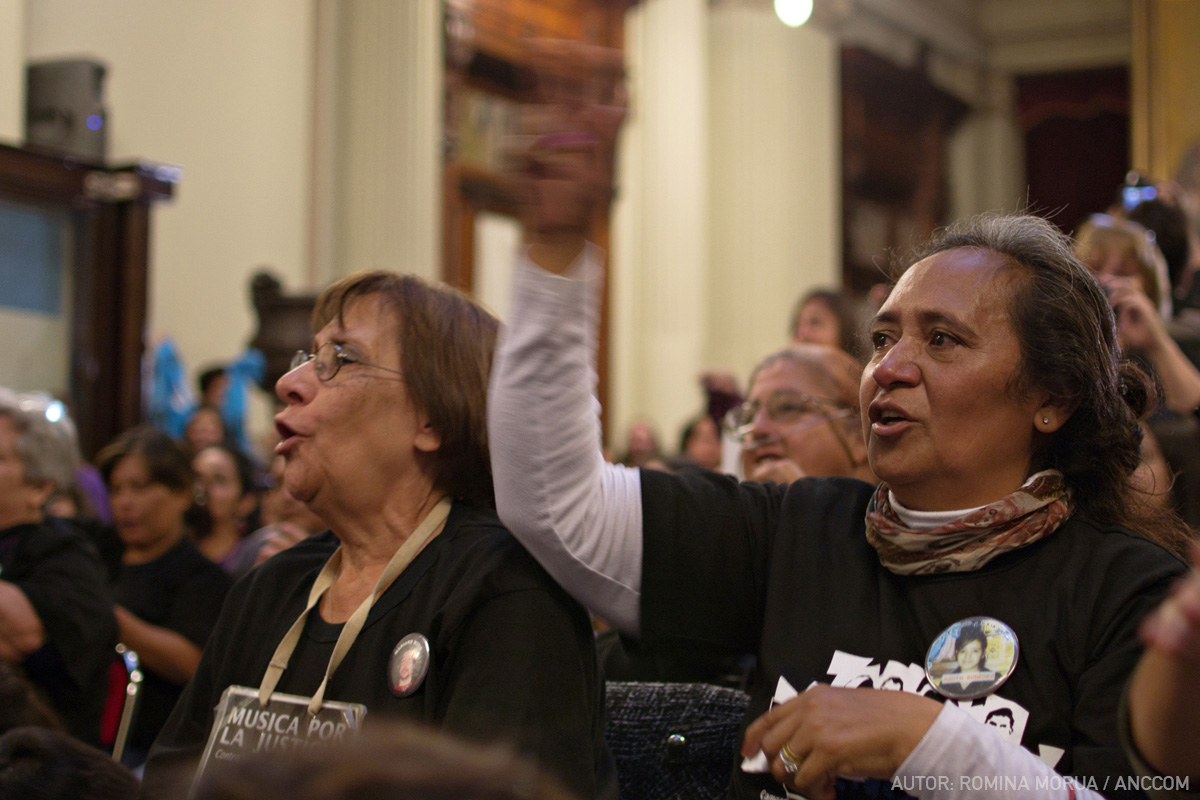

A la una del mediodía del viernes 8 de mayo era casi imposible entrar al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Militantes, activistas y familiares de víctimas de violencia institucional esperaban la apertura del Tercer Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular. El cuadro inmenso que retrata al Presidente Julio Argentino Roca al final del recinto desentonaba con la multitud vestida con remeras de “Ni un pibe menos”. Mientras se esperaba el inicio del panel, la locutora del evento recordó varias veces las palabras recientes de Cristina Kirchner mientras pedía humildad para que les dejaran las sillas de adelante a los parientes.

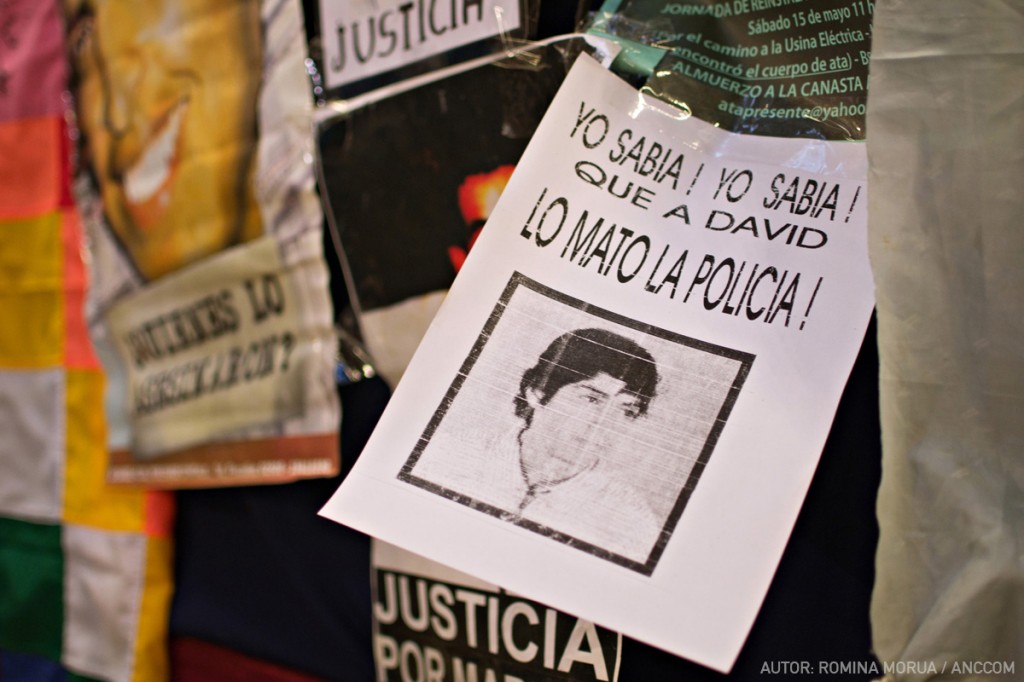

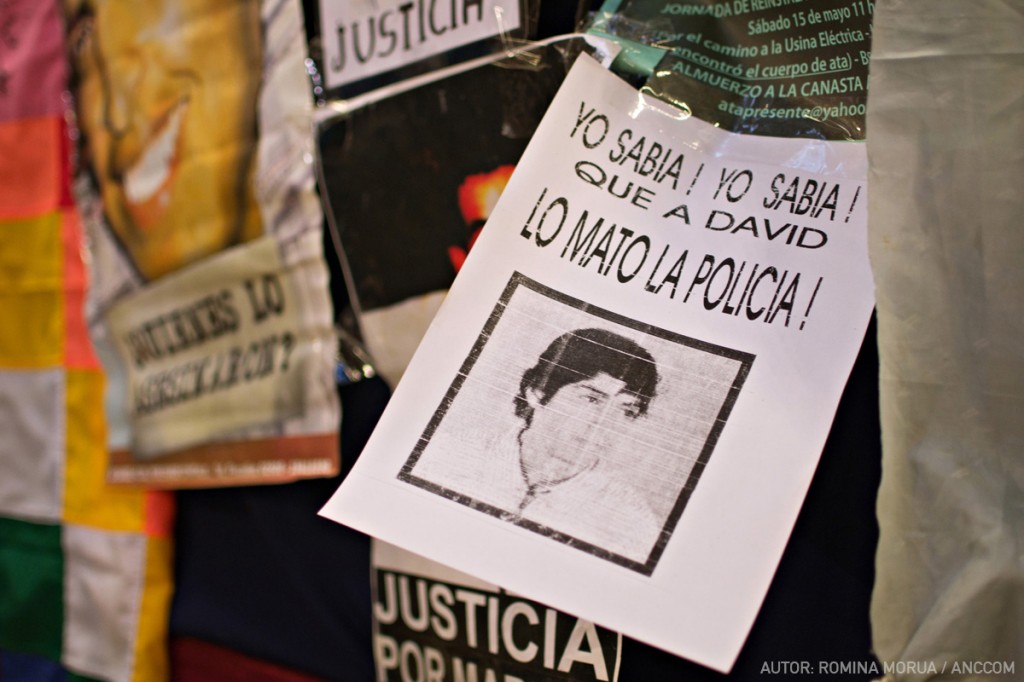

La mesa del panel estaba cubierta de cartulinas, fotos y banderas, creando un efecto colcha de retazos que chocaba con los vitreaux de colores y las molduras finas. Un cartel verde que rezaba “Caso Gramaglia – Verdad! y justicia”, una wiphala con fotografías, una impresión que preguntaba “¿Quiénes asesinaron a Atahualpa Martínez Viñaya”, una foto de una mujer de rulos con una escueta inscripción “S.L. Garabedian Justicia”, “Yo lo sabía, yo lo sabía, a David lo mató la policía”, fotocopiado y pegado en la madera y una cartulina que pedía “Justicia x Martín”. “Mi cara, mi ropa, mi barrio no son delito” reiteró el spot difundido desde las pantallas. El locutor volvió a tomar el micrófono para pedir que sea una “jornada de alegría, más allá de las cuestiones”. Un banner con la letra de “Quieren bajarme” de Damas Gratis completaba el ambiente que copó el grupo de rap cordobés Rimando entre Versos, que tuvieron en cinco minutos a todo el salón cantando “¡Abajo con el código de faltas!”.

III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

El panel estaba conformado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, el diputado y coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Leonardo Grosso, la senadora Mónica Macha, el diputado Horacio Pietragalla, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Pablo Ferreyra y la subsecretaria del Consejo de la Mujer, Victoria Montenegro. Todos se pusieron la visera para la foto, aunque Grosso y Pietragalla fueron los únicos que la mantuvieron puesta durante la hora y media que duró la mesa. Durante las exposiciones, los nombres de las víctimas brotaban del público en letreros hechos a mano o tablas de madera con fotos. Se levantaban un poco más alto cuando alguna cámara les enfocaba. Cuando Rodríguez admitió que en temas de seguridad el gobierno seguía en “pañales”, el cartel pidiendo por Jonathan detrás de ella llenó todos los silencios.

Cuando terminó la mesa de apertura, los asistentes podían elegir participar de varios paneles como Economía popular; Acceso a la Justicia; la presentación de una Guía para el tratamiento responsable para los medios de comunicación; Violencia policial y penitenciaria y una clase magistral del Observatorio de Derechos Humanos de Senado de la Nación, que también fue inaugurada con rap. En casi todos los salones del Congreso había una actividad del Encuentro. Hasta en el final del pasillo del Salón de las Provincias se había armado un dispositivo especial de orientación y consulta de la Secretaría de Derechos Humanos para documentar casos y brindar asesoría a los familiares, al lado de una cartelera con recortes de diario sobre el caso Alan Tapia.

Aún así, el edificio en su laberinto de refacciones no resultó suficiente para los participantes del Encuentro que rebalsaron hacia la Plaza de los Dos Congresos. Una fila larguísima esperaba estampar su remera con la frase “Ni un pibe menos”, al lado de una muestra ambulante de las “listas negras” halladas en 2013 de artistas, intelectuales, músicos y comunicadores. Las ambulancias y el ruido de los generadores de las carpas creaban otro ambiente, más urbano y urgente. Los micros de larga distancia que habían traído a muchos familiares custodiaban a los presentes. Y se quedarían hasta el final, después de la lectura del documento final, las ovaciones a Rosa Bru y hasta que el último cántico de «No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación” se silenciara.

Angélica y Daniel, padres de Kiki Lezcano, asesinado a causa de la violencia institucional.

May 13, 2015 | inicio

En el salón Delia Parodi, del Congreso de la Nación, durante el III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, se presentó la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Violencia Institucional, en cuya realización participaron miembros de la Defensoría del Público. El decálogo se propone como un conjunto de herramientas y recomendaciones para realizar una cobertura periodística responsable en los casos en que hay un uso ilegítimo de la fuerza por parte de las instituciones estatales. Se basa en una perspectiva que piensa a la comunicación como derecho humano y a los medios como actores fundamentales para garantizar el acceso a la información. Además, se llevaron a cabo seminarios y encuentros previos para discutir el documento que contaron con la participaron de periodistas, docentes de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, integrantes del directorio del AFSCA, docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y letras de la UBA y periodistas de las provincias de Córdoba y Mendoza, entre otros.

Cynthia Ottaviano, quien actualmente se desempeña como Defensora del Público de servicios de Comunicación Audiovisual, fue la encargada de explicar los diferentes puntos de la guía y de moderar las exposiciones de los invitados a la mesa. Al comenzar, planteó que dos de cada tres noticias sobre jóvenes son notas policiales y que los medios suelen criminalizar a los que pertenecen a las clases populares y, así, construyen un otro que es estigmatizado y perseguido. Luego, comenzó a detallar los puntos de la guía.

El punto 1 plantea que frente a un caso de violencia en el que participe personal de las fuerzas de seguridad es necesario “indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles para saber si se está frente a un caso de uso legítimo de la fuerza o frente a un caso de violencia institucional”. Ottaviano explicó que, para dilucidar si las fuerzas de seguridad están usando la fuerza de manera legítima o no, es necesario utilizar estrategias periodísticas que contrasten las primeras versiones presentadas por las fuerzas con la veracidad de los hechos.

Victoria Montenegro de la Subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las mujeres del Consejo Nacional de la Mujer; Mónica Macha, senadora provincia, Leonardo Grosso del FpV-Movimento Evita; Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad; Martín Fresneda, secretario de DDHH de la Nación; Horacio Pietragalla del FpV y Pablo Ferreyra, legislador porteño.

El punto 2 establece que hay que “prestar especial atención a situaciones conflictivas en las que es recurrente el ejercicio de la violencia institucional”. Ejemplo de estos casos son los desalojos de viviendas, los desalojos del espacio público, como por ejemplo el desplazamiento de vendedores ambulantes, los allanamientos y los eventuales conflictos que puedan surgir en eventos públicos o espectáculos.

En ese momento, Ottaviano le preguntó a Cristina Camaño, fiscal nacional en lo criminal y docente universitaria, en qué casos los medios pueden contribuir a visibilizar un caso de violencia institucional. Camaño sostuvo, por un lado, que los medios pueden entorpecer “cuando estigmatizan a la víctima” y, por otro, que son útiles cuando hablan con los testigos del hecho y cuando acompañan a la investigación dialogando con jueces y fiscales. Y agregó que el periodismo que no sirve es el que distorsiona, inventa y opina para llenar un espacio y que es necesario ver cuál es la intención de la noticia, si es informar o producir un escándalo.

La tercera recomendación de la guía es “difundir las diferentes versiones del hecho”. Ottaviano explicó que en muchos casos de violencia institucional hay una práctica generalizada que es la de encubrimiento y de dar a conocer versiones sesgadas de los acontecimientos. Por esto, es necesario que los periodistas ofrezcan distintas versiones sobre un mismo hecho. Esto incluye no sólo a las fuentes del juzgado a cargo de la causa y de la fiscalía sino también a los familiares de las víctimas y a organizaciones especializadas en violencia institucional.

III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en el Congreso de la Nación.

El cuarto punto solicita a los periodistas “realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional”. Esto implica que muchas veces, en un caso de uso ilegítimo de la fuerza, se termine atribuyéndole responsabilidad a sus víctimas. Ante esto, Ottaviano sostuvo que es necesario “desarrollar una investigación periodística autónoma”, “evitar la reproducción irreflexiva de filtraciones y trascendidos que tiendan a convalidar la versión de las agencias involucradas” y “privilegiar el rigor de la información” consultando a las diferentes partes implicadas y visitando el lugar de los acontecimientos para verificar la información con distintas fuentes. Dante Leguizamón, periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, contó que cuando él comenzó a trabajar, el periodismo policial sólo se basaba en las fuentes policiales, y dijo que es clave sumar más voces, como las judiciales. Además, planteó que el papel de los medios es muy importante a la hora de instalar determinadas ideas sobre la peligrosidad de los jóvenes. Al respecto, Ottaviano sostuvo que “los medios contribuyen al disciplinamiento social con lógicas de pánico para la jerarquización de lo que es noticia y de lo que no. Esto justifica que el conflicto social se soluciona con represión”.

Precisamente, la quinta recomendación de la guía es “evitar la justificación de la violencia institucional” ya que otro de sus mecanismos es la criminalización de la víctimas. Ante ello, se recomienda no usar sus características para justificar el uso ilegítimo de la fuerza y evitar “la reproducción y la producción de estigmatizaciones basadas en la orientación sexo-genérica, el idioma, la religión,” etc.

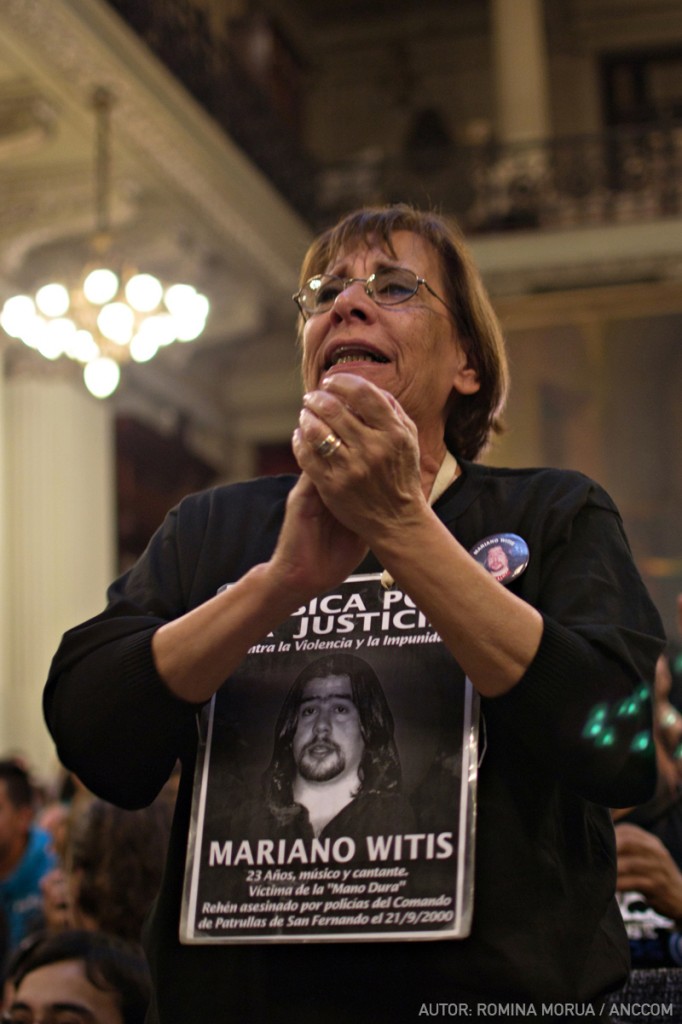

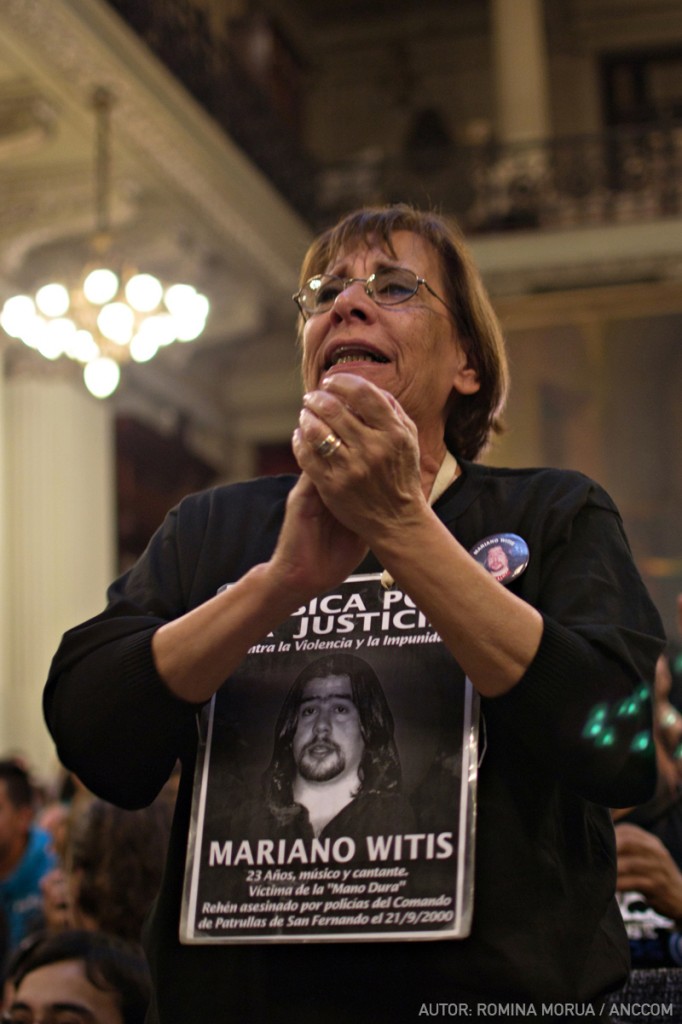

El sexto punto consiste en “dar a la víctima de violencia institucional el lugar de sujeto en la crónica periodística”. Ottaviano manifestó que es preciso aportar “información respetuosa” acerca de la víctimas y que, para lograrlo, se requiere “prescindir de la reiteración espectacularizante de los hechos”, “evitar la re victimización” y “respetar los derechos de la normativa nacional e internacional” en casos en que intervengan menores de edad. En este punto, Ottaviano le cedió la palabra a Raquel Witis, madre de Mariano Witis, quien fue asesinado por la policía en el año 2000 durante la persecución que siguió a un asalto en el Banco Itaú de Beccar. Para Raquel, “el periodismo tiene un rol fundamental en trasmitir las distintas voces”. Contó que en el caso de su hijo, el primer titular de tapa de los diarios fue “dos delincuentes abatidos en un asalto”. En realidad, Mariano había sido tomado como rehén por el grupo de delincuentes que robó el banco. Según Raquel, “la primera crónica fue la versión policial”. Dijo que las fuerzas de seguridad tratan de justificar la violencia y que el periodismo puede convertirse en cómplice si es que “no averigua o se queda con la primera versión de los hechos”. Por lo tanto, “el papel de los medios es fundamental para escuchar a la víctima y a las otras voces pero también le sirve a los familiares para presionar a los tribunales para que realicen su trabajo”. En su caso, los medios la ayudaron para que la fiscal vaya a buscar testigos al barrio donde había ocurrido el hecho. El testimonio de Raquel da cuenta, por un lado, del peligro de los medios de convertirse en la voz de la policía y, por otro, de que pueden llegar a ser una herramienta fundamental que ayude a las víctimas, al contribuir a su visibilización y como forma de presión a los poderes judiciales.

La recomendación número 7 establece que es necesario “ofrecer una explicación estructural de los casos de violencia institucional”. Ottaviano declaró que los hechos de violencia son “prácticas rutinizadas y naturalizadas dentro de las fuerzas de seguridad”. Ante esto, es preciso “recurrir a instituciones y organizaciones sociales comprometidas con la erradicación de este tipo de prácticas”, relatar los acontecimientos evitando presentarlos como “fatalidades” y “apelar a fuentes especializadas en el estudio de la violencia institucional”.

El octavo punto indica “entender la información como mecanismo preventivo ante el mal desempeño de las fuerzas de seguridad y la impunidad”. Para eso, se recomienda obtener y publicar “datos clave para la dilucidación del hecho investigado”, “informar sobre el avance y los resultados de las causas judiciales” e indagar sobre aquellos casos en que los juicios no avancen.

El anteúltimo punto establece como necesario “resguardar los derechos del público” ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) considera a las audiencias de los medios de comunicación como “plenos sujetos de derechos y no como consumidores”. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones se mencionan: evitar una espectacularización de las víctimas con el uso de primerísimos planos, brindar información socialmente necesaria para que los públicos conozcan las herramientas que tienen frente a un caso de violencia institucional y cuidar los montajes, las ediciones y el lenguaje que compone la construcción de la noticia.

Por último, el punto décimo plantea “reclamar la defensa y la protección de quienes trabajan en la comunicación”, ya que en la investigación de un caso de violencia institucional los periodistas pueden exponer su seguridad. Sol Amaya, sub directora de Infojus, planteó que la “protección se construye” ya que los periodistas pueden buscar ayuda de organizaciones territoriales de base a la hora de visitar el lugar donde se cometió un hecho de violencia y además dijo que es necesario capacitar a los cronistas para que puedan dar cuenta del fenómeno investigado en toda su complejidad.

En declaraciones a ANNCOM, Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, contó que la iniciativa surgió en el equipo de comunicación de la Campaña Contra la Violencia Institucional, quienes la llevaron a la Defensoría como propuesta. Dijo que trabajaron en conjunto con el organismo y que llevaron a cabo una discusión federal acerca del tema para no centrarse en la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en aquellas provincias donde hay periodistas comprometidos y también consultando a diferentes universidades. Agregó que planean llevar la guía a diferentes ciudades, a otras casas de estudio y a las redacciones de los medios.

Cynthia Ottaviano también dialogó con ANNCOM y aseguró que hubo un período en que la información se consideraba como una mercancía, donde la libertad de prensa se camuflaba con la libertad de empresa y que hoy, en cambio, la comunicación se considera un derecho humano: “lo tenemos todas y todos por el hecho de ser personas, es inalienable”. Y aclaró que posee una doble faz, una individual, que consiste en dar y recibir información y, una faz colectiva, que radica en que sin información no hay posibilidad de tomar decisiones. El derecho a la comunicación “es un derecho constitutivo del resto de los derechos humanos” porque “no hay posibilidad de llevar adelante una vida democrática si no tuviéramos el derecho humano a la comunicación”.