Jun 10, 2015 | inicio

(Advertencia, las imágenes pueden afectar la sensibilidad de las personas)

A los 33 años, Pablo Piovano no parece ser un hombre al que le guste llamar la atención. Por su profesión, está acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. No obstante, lo que impacta cuando se presenta es su mirada. Pablo mira directo, a los ojos, transmite una sensación muy concreta de presencia.

El punto de encuentro es la redacción del diario Página/12, su lugar de trabajo desde los 18 años. Este año (en marzo) publicó el fotorreportaje «El costo humano de los agrotóxicos», un proyecto personal que llevó a cabo durante dos viajes que realizó por Chaco, Entre Ríos y Misiones. Su labor le valió el primer lugar en la categoría profesional en el Festival Internacional de la Imagen (FINI) y el tercer puesto en la categoría «Carolina Hidalgo – Vivar el medio ambiente» del POY Latam, uno de los concursos más grandes e importantes de Iberoamérica.

«Elegí un tema del cual se hablaba poco y mucho menos se hablaba en cuestión de imágenes. Hay muy pocas fotos, muy poco trabajo sobre un escenario trágico, que tiene muchas víctimas, y que amerita ser contado», explica mientras prepara unos mates que circularán hasta el final de la entrevista.

07-12-2014, Alicia baja- Colonia Aurora, Misiones

Lucas Techeira tiene tres años y nació con Ictiosis, una afección que resquebraja la piel. Comúnmente se lo conoce como niño cristal. Su padre Arnoldo tuvo que abandonar su trabajo en las plantaciones de tabaco cuando nació su hijo. Su madre, Rosana Gaspar de 32 años, manipuló sin protección glifosato en su huerta durante el embarazo.

¿Cómo empezaste a involucrarte con el tema de agrotóxicos?

Tengo una relación personal con la tierra. Supe que había cifras estremecedoras que las estaba dando la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Ellos estaban oficiando de comunicadores porque los medios de comunicación concentrados son cómplices de esta situación. Estamos hablando de 370 millones de litros de glifosato fumigados anualmente sobre el 60% del territorio argentino cultivado: una cifra muy alta. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, hay 13.400.000 personas afectadas directa o indirectamente. Habla de un costo humano altísimo. Entonces, siendo comunicador, me parecía que era un tema que no podía obviar. La relación con la tierra para mí es sagrada y lo que se le está haciendo a nuestros alimentos merecía involucrarse e ir a ver qué estaba pasando. De todo esto surgió este registro fotográfico que por sobre todas las cosas es una denuncia.

¿Cómo llegaste a los lugares y a las familias que formaron parte de este registro?

Primero hablé con algunos pocos periodistas que están relacionados con el tema. Uno es Darío Aranda; otra Silvina Heguy que, con un fotógrafo español, estuvieron en el territorio donde yo estuve. Empecé a trazar una línea de un posible trabajo: primero me fui a Entre Ríos, a Basavilvaso, adonde está Fabián Tomasi. Fabián se declara un ejemplo vivo del impacto de los agroquímicos. Es un hombre que trabajó en el campo, con agroquímicos, y ahora está en una situación de salud muy grave, está muy flaco -piel y hueso-, y padece una polineuropatía crónica tóxica irreversible (n.d.r.: un síndrome neurológico que incluye un conjunto de enfermedades inflamatorias y degenerativas que afectan al sistema nervioso periférico). Fabián tiene una lucidez increíble y ha levantado la causa de una manera muy noble, muy honrosa. Yo me quedé viviendo en su casa varios días, me hice amigo de él. Él también me ayudó a trazar la línea de trabajo. De ahí me fui a San Salvador, donde me encontré con una situación oncológica muy grave. He visto que hay, por ejemplo, 19 casos de cáncer en cuatro cuadras, algo que resulta ilógico: está por encima de la media nacional tres veces. Recién ahora se hizo un relevamiento sanitario -lo realizó la Universidad de Rosario-, y ya lo había hecho la Universidad de Córdoba, en Monte Maíz. Las cifras son escandalosas. De ahí me fui al Chaco, donde visité varios pueblos que también están en una situación complicada. Y luego seguí para Misiones.

12-11-2014 Alicia baja, Colonia Aurora, Misiones.

Andrea Gotin (16) era a sus 8 años una niña saludable hasta que una tarde en la chacra de sus padres aspiró bromuro de metilo y estuvo internada 9 días en terapia intensiva. La fiebre levantada en apenas unas horas después de aspirar el tóxico afectó la parte motora de su cerebro. Actualmente necesita un trasplante de riñón y diálisis 3 veces por semana.

Su hermano Ademir (20) padece un severo retraso mental.

El 14 de septiembre de 2010 Dario Gotin, padre de la familia, le dijo a su esposa que no iban a poder hacerle el trasplante de riñón a su hija. Ese mismo día esta mujer falleció de un infarto.

¿Y qué te pasó internamente cuando te acercaste a estas familias? ¿Cómo convivieron tu parte humana y tu trabajo profesional?

Es muy delicado cuando uno trabaja y enfrente está el dolor del otro. Hay una línea muy fina en donde sobre todo tiene que estar el respeto, la humanidad, y la mayor compresión intelectual posible en el momento emocional. Los que portamos una cámara y tenemos la posibilidad de comunicar sabemos que contamos con una herramienta poderosa que puede tener un destino victorioso, que puede tener un destino que aporte y que ayude a despertar la conciencia. De alguna manera la cámara funcionaba así y había un propósito y una causa que iba por encima de lo individual. Es imposible no sentir dolor, es imposible no estremecerse, pero siento que tiene que haber un eje desde donde nos podamos conectar con lucidez para resolver el problema de la mejor manera.

¿La gente que está ahí cómo lo sobrelleva?

Lo sobrelleva como puede, están en una situación de indefensión muy alta. Son fumigados de manera aérea, de manera terrestre y por todos lados. Para mí el glifosato es como pequeñas gotas de bombas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo vergonzosamente que era agua con sal, pero la Organización Mundial de la Salud hace un mes tuvo que declarar -después de veinte años de silenciamiento- que el glifosato era probablemente causante de cáncer y que podía romper el ADN humano. Por primera vez, un organismo como la Organización Mundial del Comercio dice lo que algunos médicos comprometidos estaban diciendo: sobre todo Andrés Carrasco, un biólogo que estudió la conexión entre los anfibios y el impacto del glifosato y que superaba obviamente las investigaciones científicas que Monsanto ponía en la mesa. Monsanto decía que el glifosato es inofensivo pero el estudio que realizó está hecho durante cuatro meses. Carrasco lo continuó por dos años y comprobó mucho tiempo atrás que el glifosato es nocivo para la salud. El Ministerio de Salud se tendría que tomar el tiempo de hacer un relevamiento oficial para poner en práctica algunas medidas que cuiden la salud humana y la continuidad de la vida porque acá estamos hablando de la tierra, del agua, recursos sustentables que son sagrados y que no podemos contaminar. La gente está cayendo, los pobladores, nuestros hermanos, trabajadores rurales se están hundiendo. Algo tenemos que hacer.

18-11-2014. Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.

Fabián Tomasi trabajó durante años en tareas de carga y bombeo en una empresa de aplicación aérea con agroquímicos. Fabián sufre polineuropatía tóxica severa y actualmente es tratado por atrofia muscular generalizada que lo obliga a estar postrado.

¿Los protagonistas de las fotos pudieron ver tu trabajo final?

Sí, hice dos viajes. Hice un primer viaje con Arturo Avellaneda, un hermano militante, un hombre que tiene mucha conciencia biológica. Se subió al auto y dijo: ‘Te acompaño, te banco’. Y en el segundo viaje lo llamé a Carlos Rodríguez que es un periodista de larga trayectoria, muy respetado, y sobre todo un amigo, para que escriba sobre lo que yo había visto en mi primer viaje. Fuimos a visitar a cada uno de los retratados para que Carlos pudiera escribir: así el trabajo cobró cuerpo y fuerza. En ese viaje yo fui con las fotos, llevándole su foto a cada uno de los que había retratado. En algunos casos iba a las casas y me encontraba con que ya no estaban. Estaban muertos.

¿Siempre te interesó la fotografía documental?

Sí, siempre. En el último trabajo que hice estuve siete años fotografiando a un hombre de la calle, que venía a la puerta del diario. Fue un trabajo documental pero que no una denuncia como la del glifosato, porque era un tema que ya había sido contado. En cambio, los agrotóxicos son un Chernobyl en la Argentina. Me fui antes de la declaración de la Organización Mundial del Comercio y, cuando volví, me encontré con esta noticia que ayudó a que el tema salga en medios oficiales, como Télam. Hasta ahora el silencio era total, recién está empezando a salir a la luz, aunque sea en la agenda no oficial. Es un tema a discutir. Dentro de la militancia de La Cámpora, del Kirchnerismo, la discusión está por abajo. No está en agenda por una cuestión de tiempos políticos pero estoy seguro de que lo va a estar porque la realidad existe.

¿Por qué elegiste el blanco y negro para las fotos?

Porque el blanco y negro no da lugar a la distracción. En un momento tuve una contradicción, porque entiendo que este tema es de una actualidad muy contundente: por ahí el blanco y negro te lleva a otro espacio, a otro momento, te remite a una memoria que quizás no es con la actualidad. Sentí que funcionaba. También lo podría montar en color, creo que intelectualmente no estaría mal en color.

11-12-2014 Fracrán, San Vicente, provincia de Misiones- Argentina

Cuando Cándida Rodriguez dio a luz a Fabián Piris le diagnosticaron un año de vida. Actualmente tiene ocho años y padece hidrocefalia y un retraso mental irreversible. Durante el embarazo Candída manipuló Roundup junto a su marido en las plantaciones de tabaco. La casa donde viven está ubicada a pocos metros de un aserradero donde se cura la madera con químicos altamente tóxicos. Sólo en la zona de la ruta nacional 14 donde vive esta familia fueron detectadas 1.200 personas con labio leporino, hidrocefalia y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las plantaciones de tabaco y yerba mate.

¿Cómo te sentís con los premios internacionales que recibió este trabajo?

Nunca mandé a ningún concurso, pero viendo que los canales de comunicación están sellados, no me quedó otra opción que mandar a concurso para que se visualice el tema. Lo del FINI lo mandé el último día en el último minuto. También necesito plata para continuar el trabajo, gasté mucho dinero, si sacás la cuenta de los kilómetros que hice, solo en nafta es un billetón. De alguna manera ese premio me permite continuar, comprarme una cámara que no tengo:-este trabajo lo hice con un equipo prestado del diario. Enterarme que una fotógrafa tan reconocida como Mary Ellen Mark fue parte del jurado que premió mi trabajo es otro regalo: que tremenda fotógrafa haya visto y posado su mirada sobre mi trabajo me honra.

¿Esta experiencia te transformó?

Sí. Me cambió políticamente, por ejemplo. Porque así y todo, con los errores que veo, he apoyado siempre al gobierno en muchas cosas pero en esta causa me toca estar de la vereda de enfrente. Me toca estar en soledad, porque lo que yo vi no me lo puedo quitar.

Pablo no es parte de ninguna organización ni partido político. Para realizar este trabajo, juntó todos sus ahorros y sus días de vacaciones y emprendió un viaje que surgió, en palabras de él, de “un acuerdo con la tierra”. Su filosofía de vida se traduce en acciones y pensamientos con una fuerte carga política, porque la utilización es una lucha que se dirime en ese campo: “A Monsanto lo han echado de 74 países y ahora nos toca a nosotros. En ese sentido es un compromiso: no quiero a Monsanto en el país, no quiero que nuestros alimentos se hagan en un laboratorio, no quiero que nuestros hijos tengan que comer maíz transgénico. La tierra nos da los alimentos, nos da la medicina para curarnos, nos da la energía vital de todos los días. Ver que hay hermanos de nuestra tierra que están contaminándose con el agua me parte el corazón, me parece que ahí se pone en juego la continuidad propia de la vida. Si no somos respetuosos con esos seres sagrados dadores de vida como son el agua, la tierra, el fuego, el viento, el aire, ¿qué podemos esperar? De alguna manera este trabajo lo siento como un aporte para recuperar la memoria ancestral de la relación con todo eso”.

Jun 9, 2015 | inicio

Hoy el tango es una postal variopinta. En ese horizonte se encuentran tanto propuestas conceptuales, con matices deudores de otras músicas como el jazz o la música clásica, hasta aquellas que tienen su norte en el tango canción y el baile. Como en otros casos, la música es también un campo donde toman vigor las antinomias o rivalidades. Se sabe que el pasado del tango no está exento de polémica. Si Piazzolla o D`Arienzo, si el arrabal o el centro, si el baile corto y milonguero o la acrobacia en el aire, son disputas que no les importan demasiado a las nuevas generaciones de músicos de tango. La situación bien pareciera ser la de una convivencia pacífica.

Tampoco el tango es algo territorial o a la vista de todos. O, al menos, una parte de él se mantiene bajo otra dinámica. Un interesante circuito de milongas sucede a contrapelo del ritmo diario.

Los lunes por la noche, por ejemplo, la Orquesta Victoria resuena en las paredes del Café Vinilo. El plan se compone como un tríptico: clase de tango, concierto y milonga.

Baile. Milonga. Café Vinilo en la Ciudad de Buenos Aires.

La moderna

Las mesas se disponen en círculo y dejan un espacio considerable para el baile. La orquesta se cubre de una luz verdosa y parece lejana, en un crepúsculo permanente. El concierto arranca. La propuesta musical se incluye dentro de un todo conceptual. “Uno tiene que sonar como es, uno tiene que verse como es», dice Hugo Satorre, primer bandoneón de la orquesta. El uso eficaz de la puesta de luces y el hecho de tocar el show de memoria envuelven al concierto en una intensidad variable, hipnótica. Definitivamente, la orquesta construye una identidad. «Le damos importancia al show como una construcción dinámica”, dice Satorre.

Dos cantantes se disputan las letras cuando los temas no son meramente instrumentales. El dúo Fuertes – Varnerín, que matiza la noche con un intermezzo de boleros, cumple con los climas sugeridos en cada uno de los arreglos del pianista Alejandro Drago.

Satorre se confiesa: “Nosotros sabemos que estamos en la periferia del tango. No buscamos gustarle al ultraortodoxo, a él no vamos a gustarle, no nos preocupa. Nosotros buscamos desde afuera, apuntamos a la gente que no escucha tango. Tenemos otra idea, queremos salir de esa mirada estereotipada del tango. Desde cómo se tiene que tocar hasta otras imágenes que sugiere.” Como antesala a la gira por Estados Unidos, hace pocos días la orquesta fue nominada a los premios Gardel por “en vivo en Café Vinilo” como “Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango”.

Recién en los bises algunos se animan y la milonga arranca. “Nuestra música tiene tango, es esencialmente eso, pero con una densidad que, en sí, no es fácil de bailar”, remarca Satorre. Entonces, poco a poco, las luces del salón restituyen la normalidad y las figuras de los bailarines se recortan. La milonga arrancará luego de que la orquesta termine. Entonces, el público cambia, rota y la medianoche da inicio al baile.

Orquesta del Café Vinilo.

La ventanita

El tango “Almagro” resalta a ese barrio como el espacio de una juventud perdida (“Barrio del alma, fue por tus calles donde he gozado mi juventud”). La cartografía ortodoxa dirá que esta vereda, donde las puertas rojas, de fundición, ocultan el espacio cultural La Casa del Señor Duncan, pertenece al barrio de Boedo, “corazón del arrabal porteño”. Ambas letras se ajustan para definir la cita en el límite barrial.

La Ventanita de Arrabal, liderada por el Sexteto Fantasma, es una milonga que también se siente a gusto con la juventud que disfruta el tango. “A este circuito de milongas va mucha gente joven que busca escuchar cosas nuevas, distintas”, dice Rodrigo Perelsztein, cantante del Sexteto Fantasma.

La escena es otra: un valsecito criollo de fondo, como un gran telón, anticipa el concierto y la milonga. Todos charlan y ríen, se encuentran. La pista, un piso de antaño, se ve vacía detrás de las puertas. Hay caras conocidas, caras de ayer, apenas, de Vinilo o de Duncan. Los habitués de las milongas parecen yirar indefinidamente a lo largo de la semana. Lunes, martes, miércoles, o los días que sean necesarios para bailar el tango de noche, tarde.

La Ventanita de Arrabal habilita otro tipo de encuentro, uno fundamentalmente ligado al baile, en parte porque la milonga nace de un esfuerzo conjunto entre El Sexteto Fantasma y los profesores de danza de la Casa del Señor Duncan. Apenas pasadas las ocho arranca la clase de tango estilo milonguero y luego, cerca de las once, se esbozan los primeros pasos con música en vivo.

El Sexteto Fantasma empezó versionando los clásicos del tango y luego emprendió las composiciones propias, instrumentales y cantadas. En su disco, homónimo a la milonga, las composiciones se caracterizan por arreglos virtuosos de guitarra eléctrica y el timbre de la trompeta en reemplazo de las líneas del violín, bajo la dirección de Guido Iacopetti. A pesar de que las composiciones no tengan a la danza como principal motivación, durante el show el baile es constante. El sexteto tiene una mirada amplia sobre su búsqueda: “Somos parte de una especie de under que viene empujando, que tiene cada vez más lugar y pertenecemos a una nueva generación del tango que viene haciendo sus aportes”, reflexiona Perelsztein.

Claramente, un tanto alejados de los vicios for export, del tango grandilocuente y acrobático, estas dos expresiones son sólo un atisbo de lo magnitud del tango under. El Arranque, la Fernández Fierro, la Orquesta Típica Agustín Guerrero y tantos otros conjuntos y orquestas forman parte de este movimiento constante. En las manos de estas nuevas generaciones la supuesta esencia del tango se define día a día sobre los escenarios. El tango cambia sus vestiduras, o no, pero todos se sienten parte de algo más grande. “Hay una identificación general de que todos somos parte de un momento particular del tango, que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero va”, remarca Perelsztein.

Orquesta Victoria en la Milonga de Café Vinilo. Lunes 20hs: Clase. 22hs: Concierto. Café Vinilo – Gorriti 3780 (CABA) Entrada a la gorra

Sexteto Fantasma en La Ventanita de Arrabal. Martes. 20 hs: Clase. 23 hs: Sexteto Fantasma.

La Casa del Señor Duncan – Rivadavia 3832. Entrada libre.

Clases de baile en «Ventanita de arrabal», Sr. Duncan. Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires.

Jun 3, 2015 | destacadas

Gabriela, Agustina y Ángeles. Lola, Melina y Valeria. Y los nombres continúan. Ellas fueron víctimas de la violencia de género, de la violencia machista que las cosifica y se cree con derechos sobre sus cuerpos y almas. Desde 2008, según el observatorio de La Casa del Encuentro, 1808 mujeres fueron víctimas de femicidios. En las últimas semanas, el caso de la adolescente Chiara renovó la consigna “Ni una menos”. Adquirió fuerza con la potencia de un grito acallado, ahogado por años. Algo se despertó en la sociedad. Hoy, esa consigna va a ser más fuerte que la violencia.

El despertar

La consigna “Ni una menos” surgió a partir de un grupo de periodistas, activistas y artistas que en el mes de marzo pasado llevaron a cabo una maratón de lectura, en conjunto con familiares de víctimas, en contra de la violencia de género. El femicidio de Chiara, en la provincia de Santa Fe, en mayo pasado, renovó la fuerza de la frase y, a través de las redes sociales, se viralizó y se extendió rápidamente. A partir de allí, cada vez más fueron los que apoyaron la causa, desde políticos hasta personalidades del espectáculo, pasando por organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas, referentes sociales, actores y conductores, entre otros. Esto se transformó en la iniciativa de concentrarse hoy, a las 17 horas, frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de repudiar la violencia contra las mujeres y solicitar al Estado políticas públicas integrales. Además, la convocatoria tuvo réplicas en diferentes provincias, que también se manifestarán en simultáneo. Será un día histórico, por primera vez, el país se movilizará a nivel nacional para luchar contra la violencia de género.

La gran repercusión y masividad que generó “Ni una menos” no era algo esperado sino que sorprendió a las propias organizadoras. Para Soledad Vallejos, periodista de Página 12 y una de las integrantes del colectivo, había algo latente en la sociedad esperando por salir: “algo hizo click y ese mensaje, que no es nuevo, se articuló de otro modo. Y esa articulación permitió llegar a muchos públicos diferentes”, dijo a ANCCOM. La convocatoria comenzó a interpelar a muchas personas, “incluso a públicos que nunca habían tenido ningún tipo de cercanía con el discurso feminista, con el movimiento de mujeres, que ahora se apropian, o se dan cuenta de que les interesa y de que estaban lejos por prejuicios”, agrega Soledad.

La adhesión a la convocatoria también incluyó a personalidades del espectáculo caracterizadas por su machismo, como Marcelo Tinelli, por ejemplo. Sin embargo, en esta aparente contradicción se puede lograr la llegada a otros públicos, se puede interpelar desde otro lugar a la audiencia. Para Micaela Libson, politóloga e investigadora del Conicet, otra de las integrantes del colectivo, “incluso lo frívolo puede interpelar” y “mientras eso ayude a que a una persona le haga click en la cabeza sobre un determinado tema, es un objetivo logrado”. Agrega que, por otro lado, no se puede negar a los públicos de Tinelli o de Susana y que se puede utilizar esa “frivolidad” para llegar a más gente y a partir de ahí generar una agenda política. Soledad Vallejos coincide al señalar que se necesita a esos públicos para que un tema llegue a todos. Hay que “aprovechar las brechas, los resquicios. Es un proceso y me parece pertinente llegar a todos los públicos posibles, aún a riesgo de contradicción. La consigna es muy clara”. Además, “no pasa solo por la audiencia sino por cómo le habla ese conductor en particular a su público. Tinelli es machista pero hacer incidencia muchas veces quiere decir entrar en contradicciones también”, agrega Soledad. Por su parte, Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e integrante de Red Par, sostiene que cuantas más personas hablen del tema es positivo pero que es necesario “avanzar en una segunda instancia de un mayor conocimiento y en una profundización sobre la problemática”.

El trabajo y la preocupación sobre violencia de género estaban limitados a ciertos círculos de académicos, periodistas, activistas y ONGs pero ahora logró llegar a casi toda la sociedad. De hecho, tanto las organizadoras de la campaña como los integrantes de las ONGs que apoyan la causa, están sorprendidos por la masividad del apoyo ya que no esperaban tanta repercusión. Al respecto, Soledad Vallejos cuenta que en la provincia de Salta hay maestras que comenzaron a hablar del tema y que en Luján, un grupo de estudiantes de sectores humildes empezó a organizarse para realizar jornadas contra la violencia. La gran adhesión a la consigna “tiene un impacto en la vida real a mediano y largo plazo”, sostiene.

Las deudas pendientes

Ahora bien, es necesario pasar de la “foto a la firma”. Por lo tanto, las organizadoras desarrollaron un documento, que se leerá hoy y que solicita la realización de cinco puntos: “implementar con todos los recursos necesarios la ley 26.485”, “garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia, en cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias”, “realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre los femicidios”, “garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista” y “garantizar la protección de las víctimas de violencia”.

Esta enumeración da cuenta y pone en evidencia las deudas que tiene el Estado con las mujeres, fundamentalmente con aquellas que sufren violencia de género. En un país donde una mujer muere cada treinta horas, víctima de un femicidio, es necesario e imperioso que el Estado lleve a cabo las políticas públicas necesarias para concientizar, apoyar y terminar con la violencia. Según Sandra Chaher, “cuando el Estado pone sus recursos al servicio de un tema, el cambio es fundamental”. Así, “el Estado debería transformar la violencia de género en una política pública.”

La primera cuestión refiere a la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en el año 2009. La implementación, es decir, el diseño de políticas públicas que efectivicen lo que menciona la ley, le corresponde al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que depende del Ministerio de Desarrollo Social y posee un presupuesto muy escaso. Según Sandra Chaher esto da cuenta de que “no es una política de Estado relevante”. Ada Rico explica que “entre los artículos que ya están reglamentados existe un plan nacional” el cual “sería muy importante porque en él existen programas para prevenir la violencia”.

El segundo punto se refiere a las dificultades que deben atravesar las mujeres cuando, superada la vergüenza inicial, van a realizar la denuncia o cuando un juez reduce la pena del agresor criminalizando a la víctima. Esas son instancias donde muchas veces las mujeres sufren otro tipo de violencia, porque no les creen, no las escuchan, nos les brindan los recursos para defenderse del hombre agresor. Por eso, es importante la sensibilización en materia de género a todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad. Para Sandra Chaher, el Poder Judicial aún está en deuda con el tema y si bien la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema ha realizado trabajos de concientización, éste todavía “resiste las innovaciones”.

La única estadística de femicidios la realiza el observatorio de La Casa del Encuentro, basándose en la información recopilada de agencias de noticias y diarios de circulación nacional y provincial. Sin embargo, todos aquellos casos que no tuvieron cobertura por parte de los medios quedan afuera y esto indica que detrás de las cifras, el número es mayor. Por esto, uno de los reclamos es la elaboración de estadísticas oficiales ya que el Estado es el que tiene los recursos para acceder a la información de hospitales, juzgados y comisarías y, al mismo tiempo, hacer un entrecruzamiento de las variables. En diálogo con ANCCOM, Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dice que las estadísticas oficiales “darían un panorama real de lo que sucede en el país y se podría ver en que provincia hay más denuncias y femicidios. Pero las estadísticas deben ir acompañadas de programas de prevención y asistencia para que la mujer esté protegida”. En la misma línea, Micaela Libson agrega que la regionalización de una estadística oficial “permite generar políticas públicas específicas para cada una” de las provincias.

Otro de los puntos importantes y en el que coinciden todas las entrevistadas es la incorporación de la temática de violencia de género en las currículas educativas desde el nivel inicial ya que el cambio cultural necesita gestarse también desde la educación. Por eso, el punto cuarto solicita que se implemente la ley de Educación Sexual Integral. La Asociación Civil Trama trabaja desde la comunicación social y diseña e implementa estrategias comunicativas destinadas a la promoción de la equidad y de políticas públicas que fortalezcan los derechos de jóvenes y mujeres. En este marco, ha lanzado el portal web “A amar se aprende”, destinado a los adolescentes para debatir acerca del amor, la sexualidad y los noviazgos violentos. Lucila Trufo es cofundadora de la institución, coordinadora de proyectos y licenciada en comunicación social y dialogó con ANCCOM. Plantea la necesidad de abrir el debate: hay que “hablar del tema. Incentivar que haya voces que en forma clara se expresen en contra de los malos tratos y la violencia. Y también trabajar fuertemente con los y las jóvenes para que puedan construir sus relaciones desde el respeto, el cuidado y el placer. Desde Trama trabajamos en este sentido y con muy buenos resultados porque son temas de mucho interés si se los trabaja a partir de sus propias experiencias y no sólo ‘bajando línea’”.

El cambio cultural

Hay algo muy importante y difícil de lograr: el cambio cultural. Es un proceso que va a llevar tiempo pero que es absolutamente preciso y que debería formar parte de las políticas públicas del Estado. “La única forma de erradicar la violencia de género es con un cambio cultural que no se logra por ley o por decreto, se construye en la comunidad, cambiando los valores y generando una corriente de opinión que condene explícita e implícitamente el machismo y la misoginia”, agrega Lucila Trufo.

Un punto importante es terminar con la indiferencia. En el caso de Chiara los vecinos contaban al día siguiente que habían escuchado gritos. Sin embargo, nadie acudió en su ayuda ni llamó a la policía. Ada Rico plantea la importancia de “no mirar para otro lado”. Es necesario atravesar los mitos y si vemos una situación de violencia en una pareja “meterse, involucrarse” porque “más allá de que no se logre nada, estamos cortando el círculo de violencia en ese momento”.

Además, Micaela Libson sostiene que “la violencia no es algo de la vida privada, es público”. Por eso, hay que ser “más solidarios e involucrarse en las situaciones, meterse porque es en lo más pequeño donde los cambios se van dando, se va transformando la cultura”. En este sentido, Soledad Vallejos plantea que los cambios sociales son procesos culturales que llevan mucho tiempo y que si bien es necesario reclamarle al Estado la generación de políticas públicas, la sociedad debe estar involucrada ya que “todavía hay una anestesia social”. Asimismo, refuerza la idea de que la violencia no es algo privado sino “un tema de derechos humanos que debería ser un asunto público”. En las situaciones de violencia “hay una cuestión de poder, que es cultural y social”, agrega.

Derribando mitos

“Si se queda es porque le gusta”, “algo habrá hecho”, “el violento está enfermo y la mujer tanto más que él”, “por algo se queda”. Estos son algunos de los mitos que circulan socialmente en torno a la violencia de género, ideas que invisibilizan esa violencia y que están basadas en prejuicios y falta de información.

“El hombre violento no es enfermo, es violento, que es distinto”, enfatiza Ada Rico. Y explica que la mujer que se queda a su lado es porque es una víctima con todos sus derechos vulnerados. “Su autoestima está destruida y es muy difícil que pueda tomar una decisión”.

Sandra Chaher sostiene que la violencia de género es cultural y que también es necesario tener en cuenta la desigualdad que es generadora de violencia. Al respecto, Micaela Libson plantea que “la violencia machista es estructural y varones y mujeres la reproducimos o no en nuestro quehacer cotidiano”.

El rol de los medios de comunicación

Estos mitos, junto a una serie de estereotipos, también circulan en la cobertura que realizan los medios de comunicación. Si bien cumplen un papel importante en dar cuenta de los femicidios y, en ese acto, hacer visible la violencia, muchas veces recaen en una criminalización de la víctima, cuyo reverso es la justificación del agresor. Sandra Chaher es periodista e integrante de Red Par (Periodistas de Argentina en Red por un periodismo no sexista), quienes realizaron un decálogo para el tratamiento adecuado de noticias de violencia hacia las mujeres. Sandra explica que es necesario profundizar en la perspectiva de género para entender que “son las desigualdades históricas las que generan violencia”. Reconoce que los medios de comunicación “tenemos mucho que hacer, porque si bien los casos están saliendo, el tratamiento todavía no es el adecuado”. Al respecto, recuerda que los casos de Ángeles Rawson y de Lola Chomnalez no fueron abordados como femicidios.

Por su parte, Ada Rico rescata lo positivo de la cobertura mediática y plantea que es importante la visibilidad del tema para que una mujer que esté atravesando una situación de violencia “comprenda que no es algo natural, que hay otras mujeres a las que les sucede lo mismo y que existen lugares a los que puede acudir”. Sin embargo, todavía algunos medios siguen analizando la conducta de la víctima, como en el caso de Melina Romero, dice Ada. Soledad Vallejos subraya la responsabilidad social que tienen los periodistas y que son ellos quienes hacen a los medios, “todavía hay colegas que siguen hablando de crimen pasional”.

¿Cada vez más violencia?

Un interrogante surge inevitablemente: ¿hay cada vez más violencia contra las mujeres o los medios le están otorgando mayor espacio en sus agendas? Ada Rico no considera que haya aumentado la violencia sino que “hay más visibilidad”. Sin embargo, Sandra Chaher, Micaela Libson y Luciana Trufo concuerdan en que no se puede saber, ya que no existen estadísticas oficiales. Al respecto, esta última, basándose en otras analistas, explica que “es esperable un aumento de la violencia ya que las mujeres han avanzado en muchos ámbitos de la vida pública como la educación, el trabajo, la militancia social y política, pero estos cambios no han sido acompañados por una evolución en las relaciones de género en el ámbito familiar y doméstico. Ante el desconcierto y la inseguridad que esto les genera a ciertos sectores de hombres que siguen sosteniendo los valores y se identifican con una masculinidad tradicional, la respuesta puede ser la violencia”.

El día después y el compromiso político

Tanto las integrantes de la campaña “Ni una menos” como las organizaciones que van a participar de la marcha tienen expectativas en cuanto a lo que va a pasar después.

Para Ada Rico, el reclamo de la sociedad va a ser muy fuerte y espera que los miembros del gobierno “entiendan que es gente que se manifiesta sin banderas político partidarias y que van a tener que trabajar en serio en esta problemática”. Por su parte, Sandra Chaher reconoce el trabajo realizado por el gobierno en materia de amplitud de derechos pero plantea que todavía los poderes Ejecutivo y Judicial “están en deuda con el tema” de la violencia de género. Agrega que es un buen momento para aprovecharlo en el debate ya que estamos ante la posibilidad de “amplificar el reclamo”. En tanto, Micaela Libson cree que va a ser un “día histórico” y que se van a “abrir puertas fructíferas” y plantea que van a apostar tanto a que los candidatos incorporen el tema a sus campañas como a que los políticos que actualmente están ejerciendo sus funciones incorporen efectivamente los cinco puntos. Para Soledad Vallejos, el tema no pasa sólo por el gobierno porque éstos “pasan y el Estado queda”. Advierte que algunos políticos no van a trabajar la temática si la sociedad no reclama, si no se los recuerda.

Por otro lado, algunos políticos que hoy apoyan la consigna “Ni una menos” luego se muestran cerrados a debatir otros temas relacionados como, por ejemplo, la despenalización del aborto, un reclamo histórico del movimiento feminista, que nunca pudo ingresar en la agenda política. Soledad Vallejos entiende que muchas de las personas que hoy apoyan el reclamo contra los femicidios, no estarían a favor de la despenalización del aborto por cuestiones religiosas o por falta de información. Y postula que no es posible pedir que se produzca todo al mismo tiempo porque “los cambios son graduales, más en una sociedad misógina y controladora como la argentina. Es un proceso y cada cual sabe qué cartas hay que jugar y cómo ir pidiéndolo”. Por el momento, “haber conseguido esta sensibilización es un milagro”.

La violencia de género es una problemática estructural que atraviesa todas las clases sociales y que se apoya en una sociedad patriarcal y machista que, a través de la circulación de determinados mitos y estereotipos invisibiliza esa violencia, disciplina los cuerpos de las mujeres y les arrebata sus derechos. A partir del apoyo transversal que generó la consigna Ni una menos, algo está cambiando en la sociedad. Hoy, otras voces se van a hacer escuchar para que no haya más Ángeles, ni Gabrielas ni Chiaras, para que no haya “ni una menos”.

May 27, 2015 | destacadas

Parado en el fondo de su gacebo, de espaldas a los visitantes que recorren la feria de pájaros de Villa Domínico, el puestero destapa una bolsa de plástico cubierta con un pequeño rectángulo de cartón y exhibe, orgulloso, un jilguero enjaulado. La exhibición es rápida y cautelosa. El puestero observa unos segundos al pájaro –un cuerpo amarillo del tamaño de un puño, la cabeza cubierta por una capucha negra-, lo mira sacudirse frenéticamente dentro de la jaula de madera, después barre la vista por encima de su hombro y, al final, cuando el comprador ocasional ya ha visto suficiente, vuelve a cubrir el paquete. No vaya a ser cosa que alguien se entere.

A pesar de las fiscalizaciones realizadas en abril y de los allanamientos efectuados en diciembre pasado, en donde se secuestraron unas 200 aves de distintas especies, la feria de pájaros de Villa Dominico sigue recibiendo denuncias de asociaciones ecologistas por maltrato y comercio ilegal de animales exóticos en algunos de sus puestos. Los vendedores, por su parte, se defienden y aseguran que la actividad que realizan es legal, que los animales son sometidos a los cuidados necesarios y provienen de criaderos habilitados y que, más allá de algunos casos aislados, la venta de especies silvestres ha quedado en el pasado.

-¿Cuánto?

-4 gambas.

-¡¿4 gambas?!

-Sí, es un cabecita negra. Lo cacé en Madariaga, una belleza. Mirá que algunos pueden pedirte hasta 2 lucas.

El puestero, un hombre bajo y descuidado, de unos cincuenta años, vestido de jogging, polar y un gorro que deja escapar algunas canas, aclara que el pájaro fue un encargo de un comprador que, por ahora, no volvió a aparecer.

-Ya van dos semanas que no viene. Y encima los de Fauna, últimamente, están tremendos. Por eso estoy un poco perseguido.

Los de Fauna son los inspectores de la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires, quienes en abril último recorrieron la feria y fiscalizaron que se cumplan las condiciones de la ley 22421, que prohíbe la venta de fauna silvestre, como jilgueros, reina moras, y calandrias, entre otros. Además, el 21 de diciembre pasado, a partir de una denuncia por incumplimiento de la norma 14346 de Protección Animal, la Justicia allanó dos puestos y secuestró alrededor de 200 aves hacinadas, enfermas y heridas. Desde entonces, los vendedores están alertas y las aves exóticas dejaron de estar a la vista.

“Hace 10 años que venimos denunciando a la feria por maltrato, abandono e insalubridad. Además consideramos que la venta de animales silvestres sigue vigente”, dice Germán Arza, referente de la Asociación para la protección de animales callejeros (Apac), de Avellaneda. “Más allá de las últimas fiscalizaciones, en las que nosotros participamos como veedores, todavía se pueden encontrar pájaros silvestres en la feria. Hay cardenales, rey del bosque, jilgueros, calandrias y reina mora. El comercio de fauna está regularizado, es cierto, pero hay animales que no se pueden vender. Y cuando se vende un animal existen condiciones que se deben cumplir. Se tiene que controlar el origen y el estado de esos animales porque, si no, puede provocar un problema sanitario gravísimo”, sostiene Arza.

La ley 14346 de Protección Animal establece una pena de prisión de 15 días a un año para aquel que “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Las asociaciones protectoras señalan que las aves son hacinadas en jaulas pequeñas y oxidadas, sin agua ni alimento suficiente, y a la intemperie.

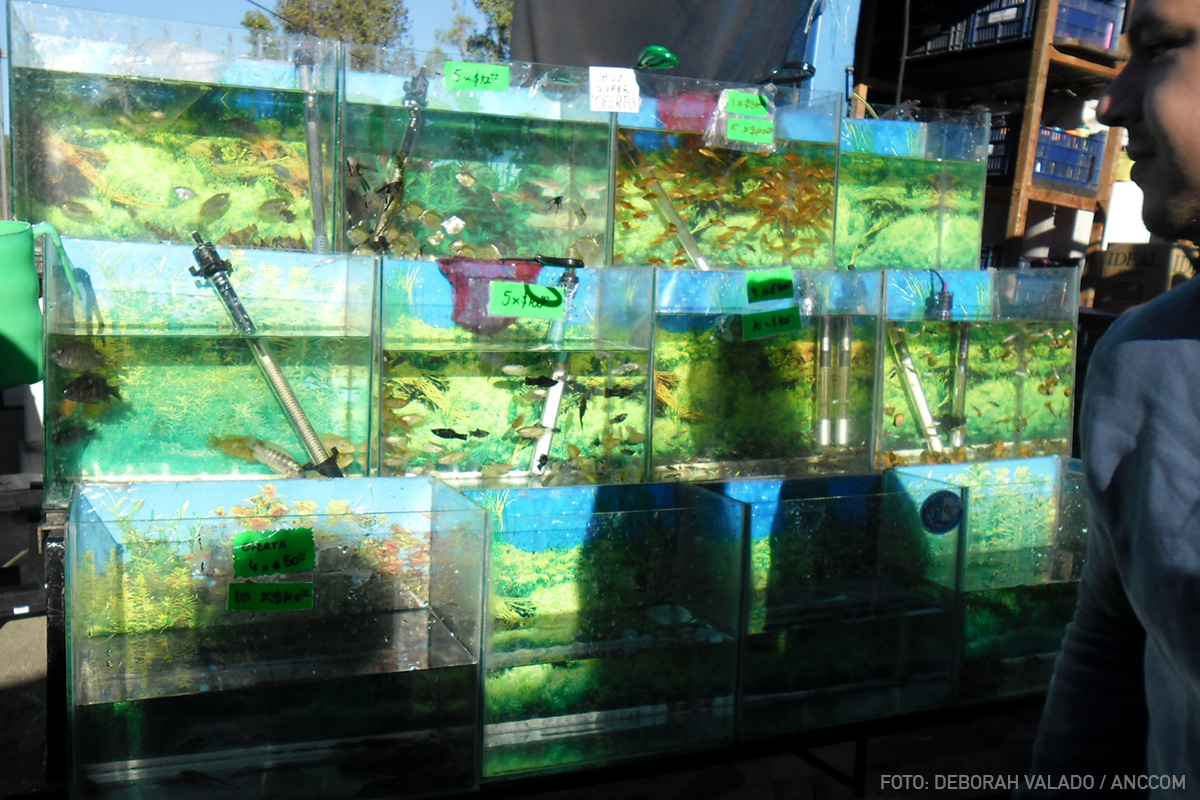

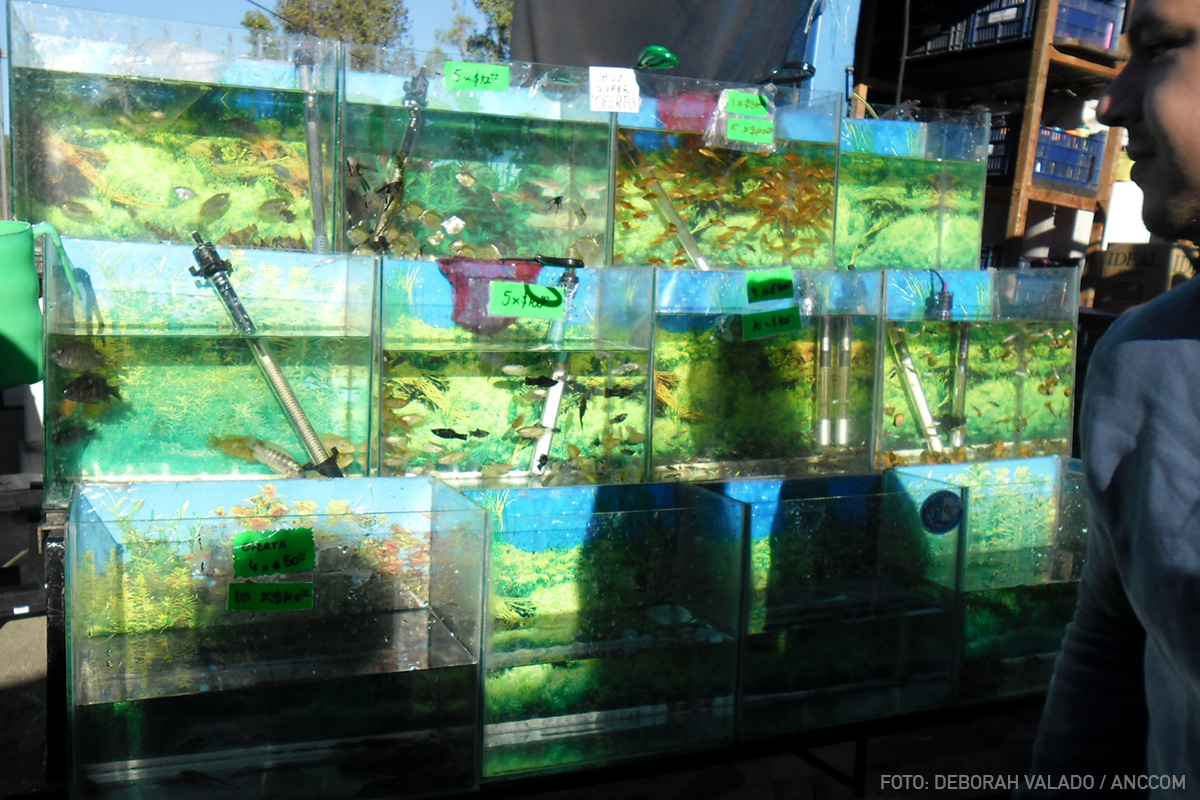

Ubicada sobre la calle Emilio Zola, a un costado de la estación de trenes de Villa Domínico, sobre los fondos del Parque Los Derechos del Trabajador, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la feria abre todos los domingos desde bien temprano. Entre los puestos de ropa, comida y CDs, se arma la decena de carpas y tráiler con peces de colores y aves. Detrás de los puestos y de las jaulas descansan las camionetas con los baúles abiertos.

Es media mañana y una humareda proveniente de un puesto de venta de choripanes sobrevuela los toldos. Héctor, otro de los puesteros, dice que cada vez que le preguntan por alguna especie silvestre contesta que no. Que por ahora no. Que a lo mejor, en una de esas, algún puestero tenga algo escondido ahí atrás, pero que él no. Héctor, unos cincuenta años, canoso, un aspecto llamativamente similar al vendedor del jilguero, también dice que la venta de animales silvestres es un delito menor.

-Por qué no se meten con el narcotráfico y la trata de personas. No. Prefieren venir acá con las ecologistas y decir que hay maltrato. Yo tenía dos patos en una jaula y me los llevaron. En cambio vas por la ruta y están esos galpones llenos de animales y no les dicen nada. Así estamos. Así es Argentina- dice Héctor, en cuyo puesto, ahora, vende canarios rollers a 250 pesos, manones a 45 y codornices a 60. También tiene palomas, blancas y grises, que algunos se las llevan para preparar al escabeche, explica. Los compradores, por su parte, cargan a sus pájaros en bolsitas de papel y recorren la feria. Hay padres que caminan con sus hijos, familias enteras paseando, parejas, amigos, hombres mayores que preguntan por el precio de una cotorra australiana. Entre el canto de algunas aves, se escucha un tema de Abel Pintos.

“Las aves deberían estar en libertad –agrega el referente de Apac-. Ni siquiera deberían ser criadas para estar encerradas toda su vida. Por eso lo que pedimos es un cambio cultural, y que la feria de Domínico se cierre definitivamente”.

May 26, 2015 | destacadas

Mientras esperan. Mientras pasean. Mientras corren o caminan. Día a día, son miles las mujeres que sufren acoso callejero. Los mal denominados “piropos” -que comprenden desde elogios poéticos a breves relatos sexuales- enfrentan a grandes y chicas con miradas lascivas, con palabras que irrumpen sin pedir permiso. Pero se les pide soportar. Soportar la inhibición, el miedo, la incomodidad. Ser inteligente a la hora de resolver el dilema de cruzar de calle o pasar frente a un grupo de hombres. La visión del cuerpo femenino como dominio público es uno de los tantos problemas de la sociedad patriarcal.

“La temática de género la venimos trabajando desde hace años presentando distintos proyectos que buscan terminar con la violencia que provoca la muerte de una mujer cada treinta horas”, explica la diputada Victoria Donda. “En ese marco es que elaboramos el proyecto que sanciona el acoso sexual callejero”, agrega sobre la problemática que genera cien denuncias por mes, según la ONG Bullying Sin Fronteras.

El momento era propicio. El video-denuncia de la joven Aixa Rizzo -hostigada cotidianamente por un grupo de obreros que trabajaban frente a su casa- se viralizó en las redes sociales hasta filtrarse en la agenda de los medios masivos de comunicación. El hartazgo de la adolescente con 300 mil reproducciones instalaba un debate necesario.

Una encuesta de espacio público realizada a mil cien mujeres por la organización Acción Respeto, demostró que el 94,4% de las que transitan las calles reciben comentarios sobre su apariencia o su sexualidad y el 89% manifiesta que no le gusta.

Además, se destaca en el informe que el 38,2% de la muestra tuvo su primer contacto con estas conductas antes de los trece años. Otro 38,2% las padecen desde los trece y los quince. Si bien la problemática no conoce de edades, el 75% de las afectadas tienen entre 18 y 30 años: “La ley es sólo un puntapié, un punto de partida para comenzar a discutir el tema, comenzar a dar el debate acerca de los “piropos”, del rol de la mujer en el espacio público”, desarrolla la diputada.

Si bien existen dos proyectos en la Legislatura porteña del Frente para la Victoria (FPV), éste es el único de alcance nacional.

Presentado por Libres del Sur y las organizaciones sociales Acción Respeto y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) el pasado 23 de abril, -y a diferencia del resto- se busca modificar el código penal con la creación del artículo 129 bis el cual considerará como acoso a “Toda conducta u acción, física o verbal, con connotación sexual y no deseada, realizada por una o más personas en contra de toda mujer o persona que se autoperciba como mujer, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”, según detalla en el proyecto que -de aprobarse- instalará multas de entre 100 y 7 mil pesos, dinero que apuntará a paliar el déficit presupuestario que sufre el Consejo Nacional de la Mujer: “El Consejo tiene un presupuesto de $0,80 centavos por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Contamos con la ley de protección integral de la mujer sancionada en el año 2009, una excelente ley, pero sin presupuesto es una mera declaración de deseos que no se ve reflejada en la realidad cotidiana. Claramente, la lucha contra la violencia de género no es un tema de agenda para el gobierno nacional”, señala Donda.

Pero sí lo es para las organizaciones sociales. Acción Respeto surge como movimiento en el marco de la Semana Internacional Contra el Acoso Callejero de 2014. A través de campañas gráficas y diversas actividades, cuestionan la naturalización con la que funciona. Su objetivo es lograr un cambio que lo incluya como forma de violencia: “Creemos que, como todo proceso, lleva tiempo y necesita de mucha paciencia y constancia. Que el tema no deje de estar presente, trabajarse y expandirse en cada sector de la sociedad. ¿Es posible? Si, lo es”, asegura Paula, integrante del movimiento. Y agrega: “En ese punto pensamos que el proyecto presentado por Victoria Donda es útil, favorable. Tuvimos la oportunidad de participar y colaboramos con el armado”.

La finalidad sociocultural también se contempla en el proyecto de ley: “Lo que más trascendió en los medios es la multa pero, personalmente, creo que lo principal es el trabajo de prevención y concientización que incorporamos”, comenta la diputada. Se busca incorporar campañas y luchas contra el abuso sexual en el espacio público, así como también que se incluya en las currículas de las escuelas para que, como dice Paula: “Se eduque en el respeto”.

Además, el proyecto propone que se instale oficialmente la Semana Nacional del Acoso Callejero, a realizarse del 12 al 18 de abril de cada año.

“El cambio es cultural, y desde nuestra posición lo que tratamos es, justamente, de empezar a transitar ese camino tan ansiado”, cierra Donda.