Ago 25, 2015 | inicio

Cuando tenía trece años Santi quería una mascota exótica y le pidió a su mamá, Lucía, un Uromastyx. Ella se negaba porque demandaba mucha atención, pero él se comprometió a cuidarlo y, finalmente, ganó la batalla. Consiguió el reptil, una pecera para alojarlo y una potente lámpara que le daba el calor necesario para su supervivencia. A los 17, Santi cambió la zoología por la botánica, en vez de llevar a su casa un nuevo animal doméstico, apareció con una planta de cannabis.

“Yo suponía que Santi fumaba marihuana porque es adolescente, pero la primera vez que comprobé que lo hacía fue cuando la señora que limpia en casa, que lo quiere como si fuera su propio hijo, encontró un porro en su habitación y me lo trajo una mañana, muy preocupada. Me dijo: ‘Lucía, me parece que tus hijos fuman lo que se fuma en el tren’”. Lucía, de 38 años, tomó el teléfono y comenzó a contarles lo que había ocurrido a sus amigos, intercambiando opiniones y pidiendo consejos. Finalmente concluyó que sería mejor que Santi fumara flores cosechadas en su propia casa que marihuana procesada de dudosa calidad. En una cena familiar, fue la propia madre la que sacó el tema: “¿Y por qué no cosechás tus propias flores?”, preguntó sin anestesia. El chico casi se atraganta con la comida, no dijo nada y durante un tiempo no se habló del tema. Hasta que un día aparecieron las plantas en el balcón de su habitación. “Nunca me avisó que las trajo. El primer año estuvieron ahí, pero este año descubrí una planta de marihuana en mi huerta, entre los tomates. Para colmo, creció hermosa, radiante y a mí se murieron todas. Es increíble, quizás se olvida de darle la comida al perro pero a la planta la tiene resplandeciente”. La queja de Lucía es más jocosa que real. Subraya que no le molesta que su hijo cultive en su propia casa e insiste en que más le preocupa que le compre marihuana a terceros.

Lucía muestra la planta en la terraza de su casa. Entre los restos de lo que alguna vez fueron plantas de tomate, asoma un tallo de cannabis pelado. Todo indica que fue recientemente cosechado. “La regla es que en casa no se puede fumar. A veces se encierra en la habitación con sus amigos y fuma. Pero si entro yo y los descubro, les pido que lo apaguen. Hay que establecer algún límite”. Lucía no cree que la marihuana sea la puerta a otras drogas, ni tampoco que el mundo vaya a ser mejor si se legaliza el consumo, aunque no está de acuerdo con prohibirlo. “El alcohol –sentencia- es más nocivo”.

“Entre mis amigos ocurre como con todo: el 50 por ciento dice que está bien que lo deje cultivar en casa, y el otro 50 dice que me voy a arrepentir de haberlo permitido”, explica. Hasta ahora, ninguna visita mostró asombro cuando vio la planta en el patio de su casa y nunca sintió la necesidad de esconderla para evitar herir sensibilidades. “Pero si viniese toda la familia a cenar, tal vez tendría que taparla o disfrazarla de árbol de Navidad, porque algún pariente se puede disgustar. Yo pude fumar tabaco delante de mi mamá recién a los 18 años y fue difícil, porque en esa época estaba el prejuicio de que si eras mujer y fumabas, eras una promiscua”.

Mientras Lucía habla en la terraza en el mediodía de un sábado, aparece bostezando Santi, que ya cumplió 19 años. El dueño de la planta se sienta en la mesa a desayunar, permanece en silencio mientras acaricia a su perro, Tabaco. Su madre señala que no le parece bien ingerir tabaco, marihuana o Valium con el único fin de buscar la felicidad. “Eso es lo que nos intentan vender siempre: que tenemos que ser felices todo el tiempo”, argumenta. Santi deja la tostada y la interrumpe: “Por la razón que sea, todo el mundo está buscando ser feliz, de una u otra forma, mamá. ¿Por qué estaría mal en el medio de eso fumar marihuana?”.

Sofía y Miguel son amigos de Lucía. Como casi todos los entrevistados para esta nota pidieron cambiar sus identidades porque, aunque aceptaron que sus hijos planten cannabis en sus casas, creen que aún es una conducta sancionada socialmente. La pareja tienen dos hijos: Camila, de 17 años, y Agustín, de 13. En su mesa familiar se puede hablar de todo, “incluso sobre política, aborto y drogas”, aclaran. Las cuestiones que implican decisiones familiares, como los permisos que se piden para volver tarde a casa o para quedarse a dormir en lo del novio se debaten en el ámbito privado de los padres y luego se las comunican a los hijos. Pero siempre, aseguran, hay un diálogo de por medio, una postura de “escucha” ante las problemáticas nuevas que traen los adolescentes. “Cada familia es un mundo -explica Sofía-. Para nosotros tener autoridad como padres no implica solo poner límites. Tampoco creemos que ser permisivos, o cambiar de opinión sobre un tema, nos quite autoridad. A veces nosotros mismos necesitamos tiempo para asimilar temas nuevos que nos traen nuestros hijos, pero el caso de sembrar marihuana no fue motivo de discusión, más o menos estábamos de acuerdo”.

En el patio de la casa de Sofía y Miguel hay muchas plantas. Todas gozan de buena salud. Pero allí no están las de cannabis. Esas están arriba, en la terracita que tiene la habitación de la hija mayor, porque ahí da mejor el sol. “Un día vino Cami con las semillas y me dijo: ‘Mamá, ¿me ayudás a plantarlas? También la ayudé a transplantarlas más adelante, y después le dije que se empezara a encargar ella. Yo le doy plata y que compre las macetas y lo que necesita. Al principio me resultaba un poco raro pero ahora ya me acostumbré, prefiero que consuma lo que ella misma cosecha. Si no, igual va a consumir afuera, y entiendo que hay gente que vende cosas de muy mala calidad. Nosotros sabemos que plante o no plante, va a fumar igual”.

Tanto Sofía como Miguel alguna vez consumieron marihuana. En el caso de ella, fumaba en su adolescencia en encuentros sociales, pero preferiría que su hija no fumara ni bebiera alcohol. Miguel tiene otra postura. Dice, entre risas: “Yo con tal de que haga la mitad de las cosas que hice a su edad, estoy hecho”.

En casa de Sofía y Miguel tampoco se puede fumar, aunque a veces la prohibición se levanta si se hace alguna reunión de adolescentes. Las reglas son negociables, aunque eventualmente se generan discusiones. “Ahora Cami está aprendiendo a manejar y le explicamos que no es lo mismo que papá fume tabaco y maneje, que tomarse un trago con vodka y un cigarrillo de marihuana, que no está bueno”, explica Sofía. También le subrayaron que no les parece bien fumar marihuana antes de ir a la escuela o al trabajo. “Creo que es una cuestión de confiar en ellos –explica la madre-, en los valores que les transmitimos durante todo este tiempo. Y la comunicación es muy importante”.

Sofía y Miguel coinciden en que no es posible establecer reglas que apliquen a todos los mundos familiares. Cuentan la historia de un amigo que fuma marihuana con su hijo y que, cuando aprueba una materia, lo espera con un porro armado en la casa como premio. Esa práctica a ellos no les resulta compatible, pero creen que quizás en esa configuración familiar en particular pueda funcionar. Las coincidencias de la pareja se terminan a la hora de definir el cannabis. Para Sofía se trata, lisa y llanamente, de una droga. Para Miguel, no. “Es un droga”, se planta ella y argumenta: “Altera el estado de la conciencia”. Mientras señala los pocillos de café, él retruca: “Bueno, si es por eso la cafeína también”.

A Marta, de 70 años, no le resultó tan sencillo como a Lucía, Sofía o Miguel. «La primera vez que supe que mi hija fumaba marihuana fue como un golpe acá», repite más de una vez mientras se señala la boca del estómago. Marta fue directora de un colegio primario y asociaba el consumo de drogas con el mal rendimiento escolar, la falta de aseo, la desprolijidad en la vida cotidiana. Su hija ya no vive con ella, pero sabe que cultiva cannabis en su nueva casa. Y eso la motivó a conocer más sobre el tema: “Yo busqué en la tablet y ahora sé que hay plantas macho y plantas hembra, que son las que sirven para el consumo por su concentración de THC”, explica.

Al principio, Marta se preocupó por el hábito de su hija, que ya cumplió 33 años. Se relajó cuando supo que solo fuma esporádicamente y no de manera compulsiva. Ahora hasta se ríe de sí misma cuando recuerda alguna anécdota causada por su propio desconocimiento: “Una vez fui al departamento de mi hija, vi sobre la mesa un frasco de vidrio lleno de flores que tenía una etiqueta que decía ´felicidad´y lo guardé en la alacena, con las especias.” A pesar de las risas, Marta no acuerda con el consumo. Decididamente le parece mal. Comenta que más de una vez intentó hablar de drogas con su hija y que siempre terminaron discutiendo.

El caso de Laura, de 55 años, es bien diferente: cuando su hija Claudia se va de vacaciones le manda selfies que la muestran regando las plantas de cannabis, para que vea que se las cuida. También socializó las imágenes con su compañera de trabajo, que sospechaba que su hija cultivaba marihuana pero no desconocía qué aspecto tenía.

Laura –que hace poco compró dos llaveros con forma de cannabis, una para ella y otro para su Claudia-jamás fumó y cree que la marihuana “mata las neuronas”. Advirtió de que su hija plantaba cannabis en la terraza de su propia casa recién cuando aparecieron las primeras hojas. Las observó crecer durante un tiempo y un buen día le preguntó: «¿Eso que plantaste es marihuana?», la respuesta fue un sí, seguro, seco y cortante. Durante un tiempo, Laura vivió preocupada ante el temor de que algún vecino la denunciara. Pero las plantas cumplieron su ciclo completo sin que nadie se molestara.

La cuestión de la ilegalidad suele ser motivo de resquemores entre los padres. Micaela, 26 años, planta en la casa familiar desde 2013. Su madre, Susana, de 61, reconstruye aquel momento: “No hubo previo acuerdo ni consultas sobre el tema. En realidad, la presencia del cannabis en la casa fue impuesta por ella. No hubo reparos ni ninguna conversación seria alrededor del tema. Solo me inquietó un poco el hecho de que la planta puede verse porque está en el balcón de la casa. La prohibición del cultivo hogareño me parece drástica y no resuelve ningún problema. Mi posición es la de acompañamiento”.

Quizá la anécdota más graciosa la haya protagonizado Rodolfo, que ya pasó los 50 años. Una noche, su hijo Tobías llegó a su casa y le dijo: “Papá, con esta planta nos vamos a llenar de plata”. Un buen día, el hombre la encontró destruida, víctima de los cogolleros, tal como se conoce a los que roban la cosecha de otros. “Me puse a guardar las hojas que quedaron en una bolsita, pero después me enteré que no servían para nada”, recordó riéndose de su propia ignorancia. Al final, casi le había tomado tanto cariño como su propio hijo. “Me la vendió tanto que hasta casi me pongo a fumar con él”, admite.

Ago 25, 2015 | inicio

El Centro Comunitario Educativo Construyendo Sueños nació en plena crisis de 2001 y se fue consolidando a lo largo de los años. Situado en el Barrio Fátima de Villa Soldati, se encuentra en la Manzana 6, Casa 29 y pertenece al Distrito Escolar 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy cuenta con un equipo de 16 trabajadores, a quienes el Gobierno porteño ha dejado de pagar el sueldo y propone como alternativa al desmantelamiento, que el Centro se asocie a una organización no gubernamental (ONG) para seguir subsistiendo. En la actualidad, el Centro está a cargo de cuatro coordinadoras, Lorenza González, Fidelina Martínez, Lorena Navarro y Zulma López, quienes como el resto de los trabajadores, hasta hace dos meses, formaban parte de la planta transitoria del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. López contó a ANCCOM la problemática que atraviesan y repasó la historia de este espacio de apoyo, pero también de desarrollo para los chicos y chicas del barrio: “A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”. Ya en los albores del 2000 comenzaron, entonces, a averiguar quiénes podrían colaborar con la iniciativa, pero los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires no dieron buenas respuestas.

“A partir de tres casos de gatillo fácil y violencia, empezamos a ver qué necesitaba nuestro barrio y qué podíamos hacer”, cuenta Zulma López, una de las cuatro coordinadoras de Construyendo Sueños.

Mientras pensaban cómo sustentar el centro, armaron una biblioteca en el espacio de la capilla Virgen de Luján del barrio, pero como era fundamental que los niños contaran con un salón donde pudieran realizar actividades educativas, deportivas y recreativas, luego de sucesivas reuniones entre vecinos, decidieron comprar una vieja bicicletería para refaccionarla y disponer de ese local. Pero el dinero para solventar las actividades seguía faltando. “Continuamos buscando quién nos podía financiar para poder realizar talleres, que incluyen panadería, iniciación deportiva, teatro, música y defensa personal.Entonces, pedimos una audiencia con el ministro de Educación que, en ese momento, era Mariano Narodowski. Vino a conocer el Centro, le gustó el proyecto y ahí entraron los profesores”, recordó López. En ese año comenzaron las actividades que mantienen los docentes hasta hoy, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, dejó de pagar los contratos por horas cátedra. El conflicto se inició cuando, el pasado 1 de agosto, los docentes fueron a cobrar los haberes correspondientes al mes de julio y se dieron cuenta de que no se los habían depositado. Ariel Sánchez, secretario de Políticas Socioeducativas de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: “Desde el Gobierno dijeron que consigamos una organización no gubernamental (ONG) para que gestione el espacio. Nosotros buscamos una salida que no sea la firma del convenio de tercerización que quiere imponer el PRO, porque su idea es implementar lo que Macri llama ‘gestión asociada’ y nosotros, precarización laboral. En vez de construir jardines del Ministerio de Educación, firman con organizaciones que dependen de Desarrollo Social; ponen a la educación en un plano asistencial en lugar del plano educativo”. Mediante la implementación de este sistema de contratación, una ONG sería la receptora de los aportes del Estado, que automáticamente dejaría de ser responsable por la seguridad laboral de sus 16 trabajadores.

Centro educativo Construyendo Sueños (Fotos Deborah Valado)

Cuando les hicieron por primera vez la propuesta de tercerización, los integrantes de Construyendo Sueños se acercaron al gremio docente. Primero, se realizó una movilización con los maestros, alumnos y vecinos del Barrio Fátima hasta las puertas del Ministerio de Educación, donde esperaron durante horas pero nunca fueron recibidos. Semanas más tarde, volvieron al lugar, en esta nueva oportunidad oportunidad los chicos y sus talleristas exhibieron públicamente sus trabajos. Luego llegó el receso escolar y la baja de los contratos. En ese momento, UTE convocó a una conferencia de prensa en la que se anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia porteña para exigir la reincorporación de los docentes cesanteados. El acto contó con la presencia de Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los legisladores porteños José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro y Paula Penacca del Frente para la Victoria. “El gobierno de la Ciudad no tiene mucha intención de moverse de su postura y el tema hay que solucionarlo, porque los compañeros están sin plata en el bolsillo. El centro se va a terminar cerrando porque no hay manera de sostenerlo. Si la justicia no responde, hay que buscar una salida alternativa”, dijo Sánchez. Por su parte, Lorena Navarro contó: “Somos cuatro coordinadoras, una psicóloga, un trabajador social, uno de mantenimiento, una de limpieza, una bibliotecaria y siete profesores. También transitan alrededor de cien chicos y jóvenes de distintas edades. Todos están viniendo de manera habitual y esperando que salga el amparo. Al Gobierno de la Ciudad se le enviaron petitorios para realizar una reunión, pero nos bajaron las horas y nunca nos llegó formalmente un telegrama de despido o algo por el estilo. No tienen comunicación con nosotros”. Su compañera López, agregó que “sólo en 2012 estuvimos con María Soledad Acuña, de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, y nos recibió muy mal, con un desprecio total”.

“Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder», contó Zulma López.

Hasta julio, el Ministerio se encargaba únicamente de pagar los sueldos. Para el mantenimiento integral, insumos y gastos (como las boletas telefónicas o la compra de garrafas de gas), se realizaban rifas y se vendían alimentos del taller de panadería. Lo que más preocupa a los integrantes del Centro es que los niños y adolescentes son los más afectados. López señaló: “Preguntan por qué el gobierno no nos quiere escuchar y vos, como adulto, no sabés qué responder. Esas cosas te dan un poco de bronca: no es por nuestro sueldo, sino por la oportunidad de los chicos”. ANCCOM intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Educación como con el de Desarrollo Social de la Ciudad. De ninguno de los dos obtuvo respuesta. Tampoco lo lograron los responsables de Construyendo sueños: “Hasta el momento, ningún representante del Gobierno demostró intenciones de realizar una reunión para buscar una solución alternativa.Nosotros les decimos que vengan a ver al laburo que hacemos, que vengan a escuchar a los pibes. Quieren que hagamos sólo apoyo escolar -afirma López-. Hay chicos que lo necesitan, pero también hay otra población que necesita otras cosas. ¿Y los que van nomás a los talleres? Eso no lo tienen en cuenta. Que se pierda todo lo logrado no es justo y duele”.

Ago 19, 2015 | inicio

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3Ooxc3CM4ro&w=680&h=435]

Actualización 19/08/2015

Ago 18, 2015 | inicio

“Vamos a escuelas, instituciones de educación especial, geriátricos, psiquiátricos, cárceles”, dice Jorge Bergero, el fundador de Música para el Alma (MPA), un proyecto solidario, gratuito e independiente conformado por un millar de músicos de diferentes orquestas del país que este mes cumple tres años en la Argentina. “La idea es llevar la música de orquesta sinfónica a lugares donde de otra manera no llegaría”, explica Bergero, cellista de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Es una mañana fría de invierno en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Algunas personas esperan ser atendidas, otras sacan turno, o acompañan a familiares enfermos, cuando por la entrada de Avenida Córdoba al 2300 aparecen cautelosamente decenas de violines, chelos, clarinetes y contrabajos, que se congregan en el hall. Pacientes, médicos, enfermeros, administrativos y residentes, preguntan: “¿Qué van a hacer?” “¿A qué hora tocan?” “¿En qué piso?” Mientras los 74 músicos se dividen en grupos para lograr visitar en una hora ocho pisos y más de 20 salas de internación, llegan 19 clowns profesionales y la alegría adormecida comienza a despabilarse en las salas de espera de esta planta baja. Quince minutos después comienza la recorrida. “Esto es lo que llamamos concierto para acompañar –cuenta Bergero a ANCCOM-. En un pasillo al que dan las habitaciones nosotros nos ponemos en fila india, y entonces los chicos internados y sus familiares abren las puertas para escuchar música en vivo”.

La incorporación de clowns a los conciertos empezó en noviembre del año pasado, cuando Patch Adams –el médico estadounidense conocido como el Doctor de la Risa- visitó Buenos Aires y junto a 50 actores acompañaron a MPA a tocar en el Garraham. “Lo conocimos mediante Vanina Grossi, su única discípula argentina –señala Bergero-. Ese día él nos iba dirigiendo, fue muy emocionante. Acá, en el Clínicas, Vanina organizó toda la parte de clowns”.

“Vamos a escuelas, instituciones de educación especial, geriátricos, psiquiátricos, cárceles”, dice Jorge Bergero, el fundador de Música para el Alma (MPA).

La gestora y mentora de MPA fue María Eugenia Rubio, flautista de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto: en 2011 los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal. “Ella era mi novia en ese momento –dice Bergero- y nos encontramos ante la situación de tachar los días del almanaque hasta que llegara el momento final. La Fundación Salud, donde se atendía Eugenia, nos dio herramientas para transitarlo, y ahí empezó todo este proyecto”. Desde el primer momento que tocaron en este sitio, asegura Bergero, el resultado fue fantástico: “Lo mágico de la experiencia es la conexión, el disfrute, las miradas, las sonrisas de los pacientes, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de qué transmitimos, y de lo fuerte que es esta magia de hacer música”.

Inspirados en la Asociación Musique et Santé (Música y Salud) de Francia -que surgió en 1998 y promueve la música en vivo en los hospitales, así como incorporar a los artistas al sistema de salud-, los músicos de MPA advierten: “Primero hay que pedir permiso, porque quizás hay gente recién operada, que pasó toda la noche sin dormir, que tienen dolor o que sencillamente quieren tener silencio. Hay que prestar atención a si la gente quiere recibir la donación”.

MPA es un proyecto solidario, gratuito e independiente conformado por un millar de músicos de diferentes orquestas del país que este mes cumple tres años en la Argentina.

Los intérpretes de MPA –que está en camino de convertirse en una asociación civil- no se juntan a ensayar: se encuentran unos minutos antes en el lugar en el que van a tocar, practican una o dos veces y empiezan sus recorridos. “Funcionamos en red, todas las partituras que usamos las escaneo, las subo y las dejo a disposición de los músicos que se registren en la página –explica Bergero-. Cualquier país puede arrancar con toda nuestra experiencia, de hecho ya se está haciendo en Uruguay y Chile. Hacemos obras cortas, conocidas, simples; cada músico que quiera participar debe estudiar su parte, y lo único que pedimos es que tengan experiencia de orquesta”. El repertorio es elegido en función de la cantidad de músicos que respondan a la convocatoria. Además de los mil músicos inscriptos en la Argentina, hay otros 400 entre Chile, Israel, Italia y Uruguay.

Una hora después de la recorrida por las salas, los grupos de músicos se reúnen en Pediatría para un concierto en conjunto. “Lo que nos importa es que la música sea un medio, no un fin –subraya Bergero-. Tratamos que el nivel sea alto en lo musical pero no es lo más importante: la prioridad es que un paciente que está esperando su turno o está en una situación difícil, internado, pensando en lo peor, de pronto se ponga a cantar la Oda a la Alegría, o que baile con nosotros”.

El próximo concierto de Música para el Alma en la Ciudad de Buenos Aires será el lunes 31 de agosto a las 10.30 horas en el Hogar de Ancianos San Martín. “Se trata de abrazarnos todos con la música –concluye Bergero-, de darnos cuenta que lo que hacemos puede tener un alto impacto social”.

Actualización 19/08/2015

Ago 12, 2015 | inicio

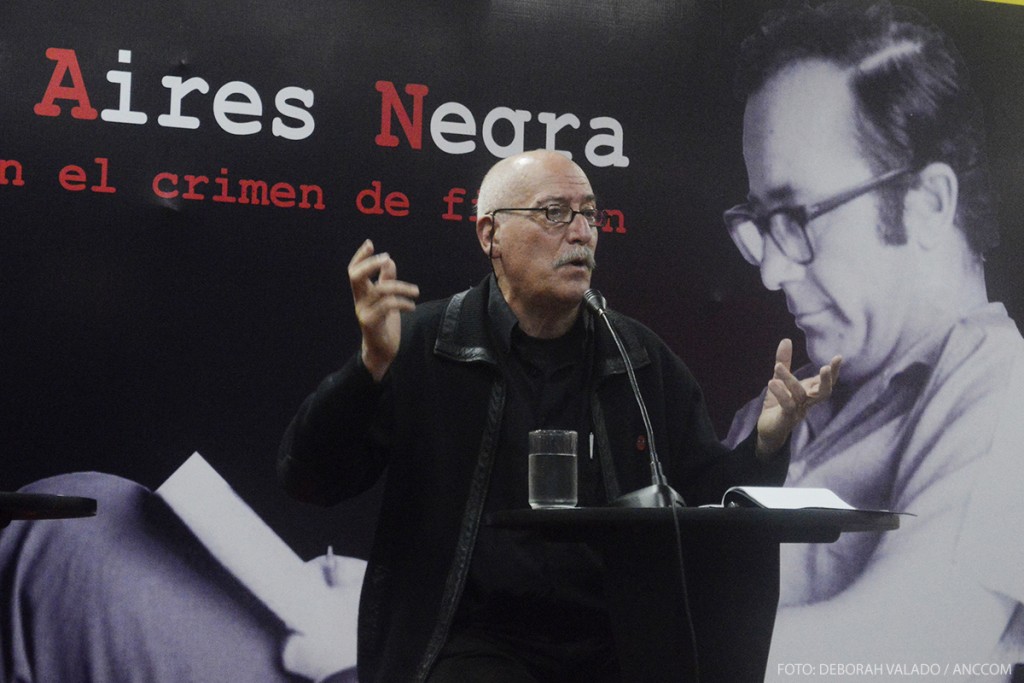

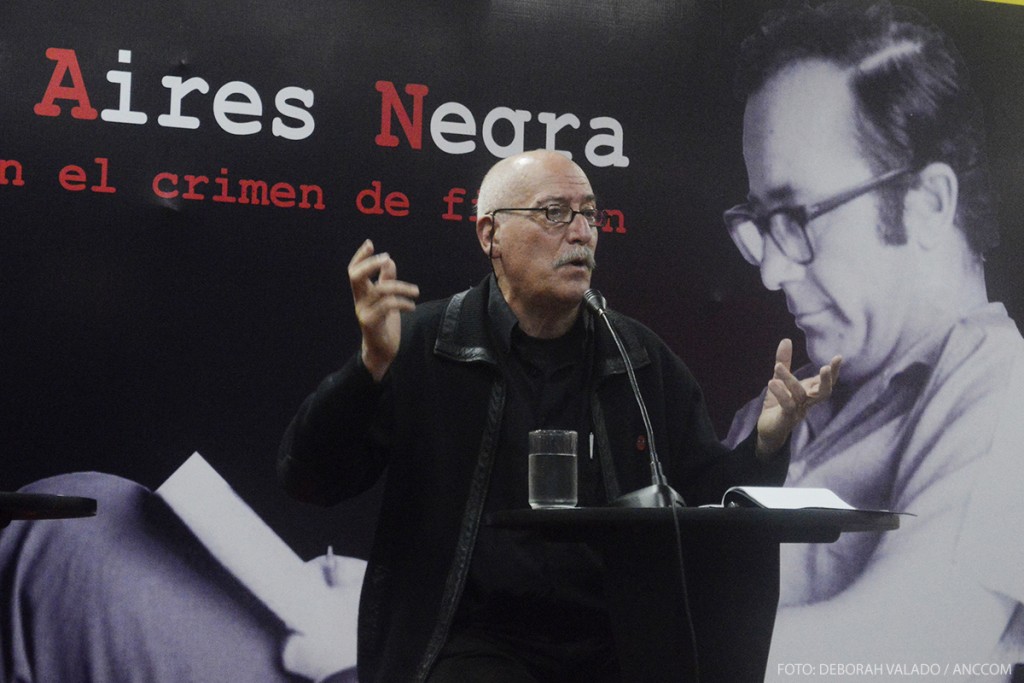

Buenos Aires Negra (BAN!) tiene todo menos la pinta de una presentación de libros. Como explica Miguel Prenz, uno de los escritores invitados, es “un lugar donde se abre mucho el juego para que se incorporen nuevos actores literarios, no necesariamente estrellas o personajes conocidos”.

En la sala dispuesta en el Centro Cultural San Martín se exhiben, como guiños al comic negro, una serie de estatuas en cartón de policías y criminales famosos. Una mesa llena de libros es lo primero con lo que se topan los asistentes. Hay títulos de maestros del género, como Víctor del Árbol, Andreu Martín, Dolores Redondo y Holly Goddard Jones, una antesala perfecta para hacer tiempo antes de disfrutar de las charlas y conferencias en las que se cruzan el delito, la sociedad y la literatura.

Ernesto Mallo, el organizador, maneja con ordenados hilos este orquestado festival, cuya primera edición fue en 2011 y la última se desarrolló durante la semana pasada. “BAN nació de parto natural. Me pareció que Buenos Aires era una ciudad que necesitaba un festival de novela negra”.

La gente colma la sala principal. La une el amor al policial. Hay parejas de adolescentes, adultos mayores, de mediana edad y todos anotan, preguntan y participan. El público murmulla. Un debate sobre los delitos de la clase media los ha dejado hipnotizados.

Tanto o más que las explicaciones acerca de la creación y disolución de “conspiranoias”, a cargo del escritor español Carlos Zanón. “En nuestra sociedad, donde los grandes ideales han caído junto con las grandes historias que explicaban al mundo, donde la lógica parece apelar a lo irracional, siempre estamos buscando explicaciones sintéticas, herméticas y fáciles a problemas complejos. Somos personas que hemos pasado de creerlo todo a no creer nada”, sostiene.

Y luego, en menos de media hora, Zanón desmiente, una por una, algunas de las leyendas urbanas más persistentes. Nos cuenta que ni Hitler, ni Jim Morrison, ni Elvis están escondidos en Bariloche. Que Yabrán está muerto. Que el flúor no es un invento de los dentistas para arruinar los dientes y que Paul McCartney nunca murió.

Los fotógrafos migran de acá para allá. El escritor irlandés John Connolly, el principal invitado del festival, sube al escenario ante una sala llena. Y mirando a toda esa gente, sin inmutarse, admite que “solo va a presentaciones de libros porque puede tomar vino”.

Con una copa de tinto argento en mano, explica que los lectores leen policiales porque se enamoran de los personajes. “Son ellos los que atraen y no los argumentos que no suelen variar de novela en novela. Si yo asesino a Charlie Parker –el sórdido detective que protagoniza su saga más popular– los lectores sufrirían mucho. A los lectores le importa más la gente que no existe, lo cual es bastante penoso y habla de cómo somos los seres humanos. Podemos escribir el mismo libro año tras año y aún si no es bueno las personas nos perdonan porque pasaron mucho tiempo con los personajes que aman”.

Andreu Martín

“Los libros tampoco tienen sentimientos”, opina Connolly y agrega: “Si consideramos que un libro es aburrido, no le va a dar un ataque de histeria porque dejemos de leerlo. Al libro nada le importa”. Además de la serie de Charlie Parker, Connolly ha publicado una saga para jóvenes cuyo protagonista es Samuel Jackson. “La escribí por mí y porque mi ahijado tenía 12 años en ese momento y quería escribir algo que él pudiera leer, completamente diferente al resto de mi obra. Soy un hombre de mediana edad y no quiero terminar como esos viejos que hay que sacarlos del sillón de la casa. No quiero tener que usar un corsé masculino”.

La niñez y la pubertad son temas recurrentes en la obra de Connolly, quien perdió a su padre cuando tenía solo 20 años. “Me fascina este período de formación que es la adolescencia. Si alguien atraviesa una infancia o adolescencia infelices el resto de la vida se la pasa tratando de superar esa etapa y esto determina en qué clase de adulto nos vamos a convertir”.

Actualización 12/08/2015