Mar 31, 2016 | destacadas

Hoy vencen los contratos de más de 65 mil trabajadores de todas las áreas del Estado y hay inquietud acerca de cuántos de aquellos serán renovados o pasarán a formar parte de la gran cantidad de despedidos contabilizados desde diciembre. Por esa razón, y en defensa de los puestos laborales, la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de la Argentina (ATACA) realizó anoche una jornada de vigilia, que se extendió desde las 20 hasta la 1 de la madrugada. El encuentro se llevó a cabo en Plaza de Mayo, frente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, contó con una buena presencia de concurrentes.

La tela gigante desplegada, sobre la calle Bolívar, con la leyenda “La cultura no se achica – Todos somos cultura” condensó las consignas de esta reunión: el cese de los despidos y la reincorporación de las personas echadas, la finalización de la precariedad laboral, el pase a planta permanente de todos los precarizados y la convocatoria inmediata a paritarias para todos los trabajadores de la administración pública nacional y provinciales.

Verónica Jeria pertenece a la Asociación de Trabajadores de Museos. Ella explica que, frente a la poca confiabilidad de la información oficial, ATACA comenzó a recolectar datos sobre el verdadero estado de situación de los trabajadores de la administración pública vinculados al área de cultura en todo el país. Conforme a los datos de los miembros de ATACA consultados por ANCCOM desde enero se despidieron a 500 trabajadores del área de Cultura, de los cuales 200 han podido ser reincorporados.

Unas 140 personas han sido cesanteadas de las funciones que cumplían en distintos museos nacionales, 26 de los cuales pertenecían al Programa Ronda Cultural del Centro Cultural Néstor Kirchner, quienes trabajaban en visitas en distintos establecimientos. De estos 140 se ha logrado la reincorporación de 70 compañeros. En el Museo Malvinas hubo 11 reincorporados de las 12 personas que habían sido cesanteadas. Asimismo, han sido dejados sin su fuente laboral trabajadores de los museos Histórico Nacional, Evita, Mitre, Sarmiento, Arte Decorativo, Bellas Artes y Malvinas e Islas del Atlántico del Sur (que funciona en la ex-ESMA).

En la provincia de Córdoba se han detectado siete despidos en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. En Entre Ríos, hubo tres despidos y una reincorporación. En San Juan, reincorporaron a uno de los tres despedidos de la Casa Natal de Sarmiento, que depende del Ministerio de Cultura nacional.

También han sido desmantelados distintos programas que se desarrollaban dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Entre ellos, se cuentan cinco trabajadores despedidos en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de los cuales se ha podido lograr que cuatro trabajadores retornaran a sus puestos. En tanto, en la Dirección Nacional de Música fueron afectados docentes que dictaban talleres para la comunidad. En tanto, en el Palais de Glace se contabilizaron tres despidos y en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Libro y de la Lengua 240 personas quedaron sin trabajo la semana pasada. El recorte de personal también se trasladó a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, a la del Centro Cultural Recoleta.

A partir de la aplicación del decreto 227/2016, el Ministerio de Modernización nacional tiene la facultad de renovar o prorrogar contratos según la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional. A su vez, desde que rige el 24 de diciembre pasado el decreto 254/2015 (llamado Ley Marco) se les permite a los ministros y a otros altos funcionarios estatales de la Nación revisar los contratos firmados entre 2013 y 2015, y eventualmente despedir al personal designado bajo las figuras de “locación de obra y/o servicios” y “contratados”.

Vigilia de trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Laura, presente en la vigilia, cuenta que hace siete años que trabaja en sitios de Memoria, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos. “La situación de los trabajadores y trabajadoras siempre fue de mucha precarización laboral. Pero ahora estamos más vulnerables con la firma del decreto de necesidad y urgencia de diciembre Ley Marco. Se habla de que se estaría por firmar con el Estado contratos por tres meses más y eso sería parte de una política de despido por goteo para evitar una gran confrontación”, remarca.

“En la administración pública nacional hay cerca de 450 mil empleados; poco más de 200 mil son fuerzas de seguridad, y de los 200 restantes hay 95 mil en estado de precarización laboral”, denuncia Verónica Jeria.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las tantas organizaciones y agrupaciones que integran ATACA. Nicolás Rodríguez Saá, delegado gremial de la Junta Interna del Ministerio de Cultura de Nación, afirmó que se ha querido imponer el estigma a través de la figura del “ñoqui”, pero “la realidad es que la mayoría de los estatales vamos a trabajar todos los días y se nos puede ver la cara en los distintos organismos”. Asimismo, señaló que está abierto un canal de diálogo con funcionarios del Ministerio de Modernización Nacional debido a que “estas medidas ayudan a visibilizar que estamos en plan de lucha y que tienen la obligación de sentarse a negociar”. En tanto, a 300 metros del Cabildo porteño, otro grupo de integrantes de ATE hacían su propia vigilia donde funciona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329.

El ex diputado Luis Zamora acompañó durante un par de horas a la vigilia enfrente del Cabildo, que iluminó los canteros de la plaza con candeleros de plástico reciclados. “A pesar del ocultamiento de los grandes medios, a pesar de la traición de la dirigencia sindical y a pesar del vacío de la resistencia política, el pueblo está peleando cómo puede, porque no hay convocatoria de las organizaciones de las cuáles cree. Por eso hay que iniciar un período de lucha y construir un poder desde abajo, y nos vamos a dar cuenta que el Gobierno no tiene el poder que pretender ostentar”, señaló el líder de Autodeterminación y Libertad.

Clara, asistente a la vigilia, fue despedida en enero y reincorporada en marzo a las funciones que cumple en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. “Esto tiene que promover el encuentro y la articulación con otros trabajadores de la cultura que se encuentran en conflicto, así cada uno cuenta su situación”, comenta Clara. Otro caso de una persona reincorporada a partir de la lucha es el de Gabriela Inés, que se desempeña como secretaria en la Escuela Nacional de Museología (ENaM). Ella y un compañero fueron reincorporados debido a las jornadas de protesta de ATACA y a la contribución de la secretaria académica de la ENaM Marcela Asprella.

ATACA está integrada por trabajadores de museos nacionales, universitarios y de otras jurisdicciones; por institutos de investigación; y por programas, áreas y organismos que se encuentran en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Surgió durante la primera semana de febrero en respuesta a los despidos masivos de fines de enero implementados, en el sector de la cultura, por parte del nuevo Gobierno Nacional a través de su ministerio. Jeria, que trabaja en el Museo de Etnografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, lo define como un “espacio abierto y participativo que espera sumar muchos más trabajadores que todavía no se han enterado de este espacio”.

Los trabajadores en estado de vigilia en defensa de sus derechos laborales fueron acompañados, a los largo de la noche, por expresiones culturales de artistas que quieren visibilizar la protesta de la ATACA. El disc jockey Villa Diamante empezó a manejar el clima musical, desde su teclado, con versiones diferentes de temas conocidos de Babasónicos, Fito Páez y de la banda del Indio Solari, mientras se proyectaban videos en una pantalla. A las 21 hizo su show, entre melódico y potente, el cantautor Gabo Ferro. Le siguió la enmascarada Sofía Viola y sus sencillas y bellas canciones, y más tarde retumbó la orquesta de tambores Stacatto, que hizo temblar a los edificios históricos que rodean la plaza. Hacia el cierre de la vigilia Informe Bancario realizó una intervención artística.

Bajo un cielo descubierto sobre sus cabezas, los autoconvocados por la cultura y el trabajo levantaron bien alto sus velas, en una noche desmigajada en puntitos de luz, con la esperanza de que su lucha los mantenga organizados y en posesión de sus fuentes laborales.

Actualizado 31/03/2016

Sep 16, 2015 | destacadas

Martín tiene 25 años. Está parado en una de las filas de los cuatro ascensores que comunican los 16 pisos de la Facultad de Odontología y parece confundirse entre los cientos de estudiantes a punto de entrar a clase. Pero no lleva el clásico ambo, ni su sueño es convertirse en sacamuelas. Es uno más de los tantos pacientes que esperan para alcanzar el piso siete. “Llegué a la guardia a las doce y me atendieron a la una. Hace un tiempo que no estoy más en relación de dependencia, me desvinculé de la obra social, me dijeron que era una buena odontología y acá estoy”, resume. La guardia del relato de Martín está en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona como un hospital escuela y cumple un doble objetivo: el aprendizaje por parte de los alumnos y un servicio público de atención a muy bajo costo que alcanza a un promedio de 6.500 pacientes al mes, según datos oficiales de la unidad académica. El servicio funciona las 24 horas, todos los días del año, en Marcelo T. de Alvear 2142. Allí son atendidos y derivados -según el caso- a los diferentes pisos de la Facultad, donde funciona cada una de las cátedras-especializaciones.

“Vienen pacientes de todas partes y de todos los niveles sociales. En general carecen de obra social, pero también hay casos de personas que tienen un servicio médico pero que se van enterando que la calidad de atención es muy buena y que los aranceles son más bajos que atenderse en forma particular”, subraya Andrés Benedetic, odontólogo y responsable del Hospital Odontológico.

“La odontología no es cara porque sí”, afirma Benedetic. Y explica: “Necesitas tecnología, cosas de mucha precisión. Si el laboratorio no es bueno, no hay forma de que tengas éxito en el tratamiento. Todo eso conlleva en que haya que invertir en esos rubros”.

Más de doscientos pacientes pasan todos los días por los diferentes niveles del servicio. Los días de semana, la sala de espera ofrece el panorama de muchos hospitales. Hombres y mujeres con gestos de dolor, niños corriendo por los pasillos y madres amamantando. La espera, incluso en horarios de mucha concurrencia, es breve.

En el camino hasta el séptimo piso y en los pisos siguientes, el paisaje es el de otras Facultades de la UBA: pasillos anchos y de poca luz rodeados de paredes cubiertas en mármol. Pero cada vez que en un piso, en especial los más altos, se cruce la puerta que lleva a las grandes salas del hospital, el panorama es muy distinto. Luz blanca, grandes ventanales, vista al río y un ejército ordenado de los típicos sillones de dentistas. “La odontología no es cara porque sí”, afirma Benedetic. Y explica: “Necesitas tecnología, cosas de mucha precisión. Si el laboratorio no es bueno, no hay forma de que tengas éxito en el tratamiento. Todo eso conlleva en que haya que invertir en esos rubros”.

Las prácticas más habituales son las extracciones y los tratamientos de conducto. “La gente viene por dolor”, cuenta Benedetic. Ese es uno de los factores que hace de la odontología un servicio de salud básico. “Muchos traen los certificados de pobreza y no se les cobra”, agrega Macarena González Chávez, también odontóloga y secretaria del Hospital.

Andrés Benedetic, director del Hospital Odontológico.

Los pisos seis y siete son de “operatoria y prótesis”. En el piso ocho funciona la cátedra de Clínica de Traumatología y Cirugía Buco-maxilo-facial. El piso quince es de atención de niños. “El trato que reciben los chicos es totalmente diferente. Los alumnos tienen todo un asesoramiento psicológico. Hay que ver qué juegos se pueden utilizar para concretar la atención”, explica González Chávez. La sala de espera de ese sector ofrece el panorama de una guardería: sillas bajitas que hacen parecer a los adultos gigantes, televisores prendidos en canales de dibujos animados, pequeños jugando en el piso y juguetes tirados.

La Facultad de Odontología siempre funcionó con esa dinámica, en ese cruce entre formación de alumnos y servicio a la comunidad. En los últimos años tuvo una fuerte incorporación de tecnología que responde al objetivo de integrar allí las diferentes prácticas. “El paciente que ingresaba antes no se podía hacer una radiografía panorámica, teníamos que derivarlo. Si tenía que ponerse un implante, lo derivábamos a un centro de radiología para que le hagan la tomografía. Ahora lo hace todo la Facultad, a un costo mucho más bajo”, explica Benedetic.

En la Facultad también funciona la Tecnicatura de Laboratorio Dental. “En el curso de mecánico dental, hacen todo. Les pagamos los materiales, ellos hacen la cursada, y nos hacen las prótesis sin costo”, puntualiza.

En la Facultad también funciona la Tecnicatura de Laboratorio Dental. “En el curso de mecánico dental, hacen todo. Les pagamos los materiales, ellos hacen la cursada, y nos hacen las prótesis sin costo”, puntualiza.

Recién en cuarto año los alumnos trabajan con pacientes. Hasta ese momento sólo intervienen con maniquíes y, en algunas materias, se practica entre estudiantes: radiografías, toma de impresiones, diagnósticos. Con los maniquíes se ensayan arreglos de caries, restauraciones, tratamientos de conducto, endodoncias, periodoncias y cirugías. Se trata de un estadio previo de práctica, antes de pasar a atender pacientes. Reciénn cuarto año las materias integran las prácticas que hasta ese momento se habían aprendido por separado. Es allí donde los alumnos ya pueden tener tareas coordinadas con la labor del hospital.

Las prácticas que se realizan son desde las más simples hasta las más complejas. De las primeras se hacen cargo las materias más avanzadas de la carrera de grado. En el caso de las prácticas más complejas, intervienen las materias de posgrado. De esa manera se cubren las diferentes aristas del hospital. “La prioridad acá es que el alumno aprenda”, afirma Benedetic. “Se hacen los tratamientos que el alumno necesita hacer. Y de alguna forma devolvemos a la sociedad, a una parte de ella que no se puede atender en forma privada”, concluye.

Actualización 15/09/2015

Sep 2, 2015 | inicio

“El SAME no entra en nuestros barrios. ¿Y vos, vas a votar al PRO?” reza el stencil en una de las paredes descascaradas de la Villa 31, en el barrio de Retiro. “La situación es que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay pocos centros de salud que no dan abasto, no ingresan las ambulancias con el tiempo necesario para que no se mueran nuestros vecinos. Y lo mismo pasa con los bomberos voluntarios, entonces ingresa la Policía Federal con todo lo que esto conlleva”, comenta Marina Joski, militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), la Corriente Villera Independiente (CVI) y referente de la recientemente inaugurada Central de Emergencias Villera.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), si bien brinda un servicio gratuito de atención de urgencias dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 170 ambulancias, sólo entra a las villas custodiada por la policía. “Uno de los temas centrales es que se mueren niños y adultos porque las ambulancias entran si y sólo si los acompaña la Policía Federal, entonces nosotros, cada vez que tenemos una urgencia, tenemos que llamarla porque creen en el discurso de que nuestros barrios son sinónimo de inseguridad. Hace muy poquito, en la Villa, Rodrigo Bueno, un niño cayó por un pozo ciego y no murió por el golpe, murió ahogado porque tardaron una hora y media en llegar la ambulancia y los bomberos. Lo mismo nos pasa en Retiro, un chico con epilepsia no es atendido en un ataque y el pibe muere por esto”, explicó la militante.

Vecinos de la Villa 31.

A partir de esta situación, los vecinos organizados en la CVI realizaron una larga protesta el 21 de abril de 2014, con la instalación de la famosa carpa villera en la Plaza de la República que mantuvieron allí durante casi dos meses: “Hace años que nos venimos organizando en la lucha para que las ambulancias paren dentro de cada una de las villas. El año pasado montamos una carpa durante más de 54 días con una huelga de hambre, que hicieron 120 referentes de nuestros barrios, militantes de organizaciones y referentes culturales”, manifestó Joski.

Producto de esta demanda, que exigía a las autoridades del Gobierno de la Ciudad la urbanización con radicación de los asentamientos y que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, los vecinos lograron la adquisición de cuatro ambulancias con las cuales crearon la Central de Emergencias Villera: “Para levantar la carpa el Gobierno de la Ciudad firmó un compromiso de obras específicas de urbanización en cada una de las villas. Intervino la Defensoría del Pueblo en la mediación y también se firmó un acuerdo que establecía que la Corriente Villera iba a tener una ambulancia para cada uno de los barrios. Esto no fue así, pero nosotros pudimos comprar cuatro ambulancias y gestionarlas”.

La referente villera manifestó que el desafío de tener estas ambulancias era lograr que no funcionaran de la misma forma en que lo hacen los sistemas de emergencias convencionales, sino darle la impronta comunitaria y la participación. “Lo que hicimos fue hacerlas conducir por vecinos y vecinas. Están asistidas, no por médicos porque no nos dan los presupuestos, sino por enfermeros y paramédicos que también son de los barrios”.

El paramédico voluntario, Carlos Franjo.

Central de Emergencias

La central en sí no tiene visibilidad, está ubicada en el barrio de Constitución y desde ahí un operador coordina todas las ambulancias al servicio de los barrios de Retiro, Bajo Flores, Lugano, Cildañez, Barracas, Los Pinos, Fátima y Esperanza. “Algunas están sólo en un barrio, como en Retiro y Bajo Flores, y las otras que están en Barracas y Comuna 8, son unidades de traslado que pueden circular en cualquiera de las direcciones. El desafío es poder operar las cuatro ambulancias y que nadie se quede sin atención”, afirmó Joski.

En la villa 31 y 31 Bis, con sus calles de tierra y charcos de agua, detrás del playón y junto a la Capilla Nuestra Señora de Luján está la ambulancia villera a la espera de algún llamado. Es conducida por el vecino Richard Palacios (23) y atendida por el paramédico Carlos Franjo (50).

Ambos operan de manera voluntaria: “Soy paramédico hace 27 años y hace cinco meses me propusieron trabajar en el sistema de emergencias para ayudar a la gente del barrio. Desde entonces cumplo esa tarea y atiendo todo tipo de casos”, expresó Franjo. Por su parte, Palacios comentó: “Soy de la Villa 31 y soy el chofer de la ambulancia de la villa. Me contrataron a través de los delegados, que me conocían, y como soy de acá conozco las manzanas para llevar a una intervención rápido”.

La Central de Emergencias cuenta con tres números telefónicos, un handy y un celular. “Cuando sale una ambulancia de la villa queda otra a la guardia de dos barrios, a la espera de un llamado”, comenta Joski.

Las ambulancias no sólo atienden emergencias médicas, sino que también brindan atención primaria de la salud, ofrecen un servicio gratuito de electrocardiogramas cada quince días y realizan traslados programados dentro de las villas porteñas. “Todo es autogestivo y fruto de la lucha directa de los vecinos organizados en la Corriente Villera Independiente. Todo el servicio que se realiza es gratuito”, afirmó la referente.

Con respecto a la receptividad de los hospitales comentó: “En el Piñeiro no tenemos problema, las veces que hemos ido al Argerich tampoco; el Garrahan nos tiene que atender y el Fernández también. Son hospitales que tras muchas veces de ir y plantarnos y defender el lugar de la ambulancia, se ha conseguido”.

El Centro de Emergencias Villera realiza distintos tipos de atención: partos, accidentes, robos, politraumatizados, entre otros servicios. “Además -afirma Joski-, ingresa al barrio y hace diagnóstico de tuberculosis, diabetes, hipertensión, seguimiento específico, masaje kinésico en el caso de broncoespasmo. La idea es resolver la mayor cantidad de casos en el lugar, evitando el traslado. Aproximadamente hacemos siete intervenciones por día en cada uno de los barrios”.

Los vecinos de las villas también cuentan desde hace más de seis años con tres Centros de Salud para realizar consultas: “Son conducidos por promotores comunitarios en salud formadas durante un año y médicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Intentamos quebrar con la lógica de la salud médica hegemónica, el concepto del paciente, la idea de que la salud es un privilegio que dictamina un profesional. Se trata de centros comunitarios populares de salud”, aseguró la referente villera.

Con respecto al ingreso de los bomberos voluntarios en las villas, Joski expuso cuál es la situación: “Los mismos vecinos del barrio logran apagar el fuego mucho antes de que lleguen los bomberos de la Policía Federal, porque otros bomberos no ingresan. Apagan los incendios con lo que tienen. Por eso decidimos hacer un proceso largo de formación masiva para responder ante un siniestro: primeros auxilios y primeros conocimientos de rescatismo. De ahí surgieron los mejores que conformarán el cuerpo de rescatistas y socorristas villeros”. La referente explica que este proyecto aún sigue en formación. “Como rescatistas y socorristas nos acercamos puerta a puerta. Lo que hacemos es patrullar, circular el barrio y encontramos ahí el siniestro”, expresó.

Consultado por ANCCOM sobre esta forma de autogestión de la salud, el Gobierno de la Ciudad no dio respuestas. Joski lo responsabiliza por la situación en las villas: “Las responsabilidades son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat e Inclusión que no cumple con las obras. Es el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que destinan escasos recursos a las villas porteñas. No se urbanizan y por eso no ingresan los bomberos, las ambulancias y tenemos grandes problemas de salud”, afirmó.

Sep 2, 2015 | inicio

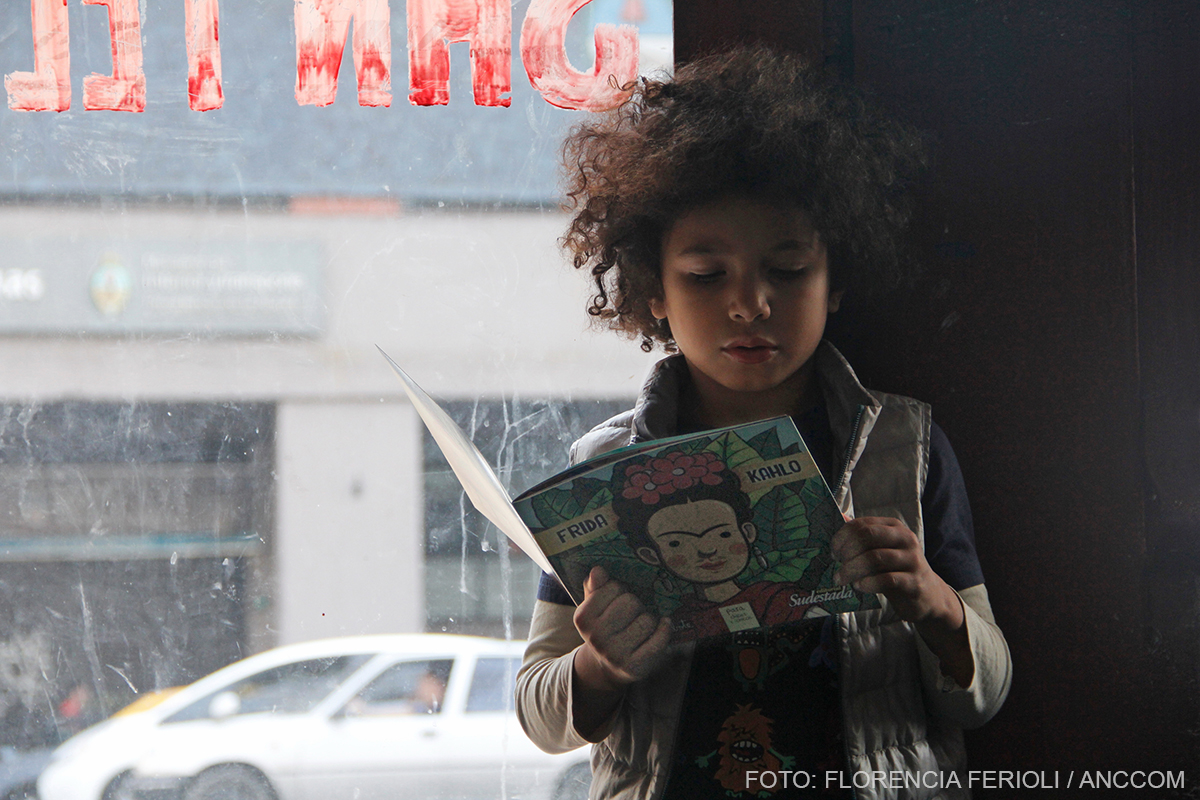

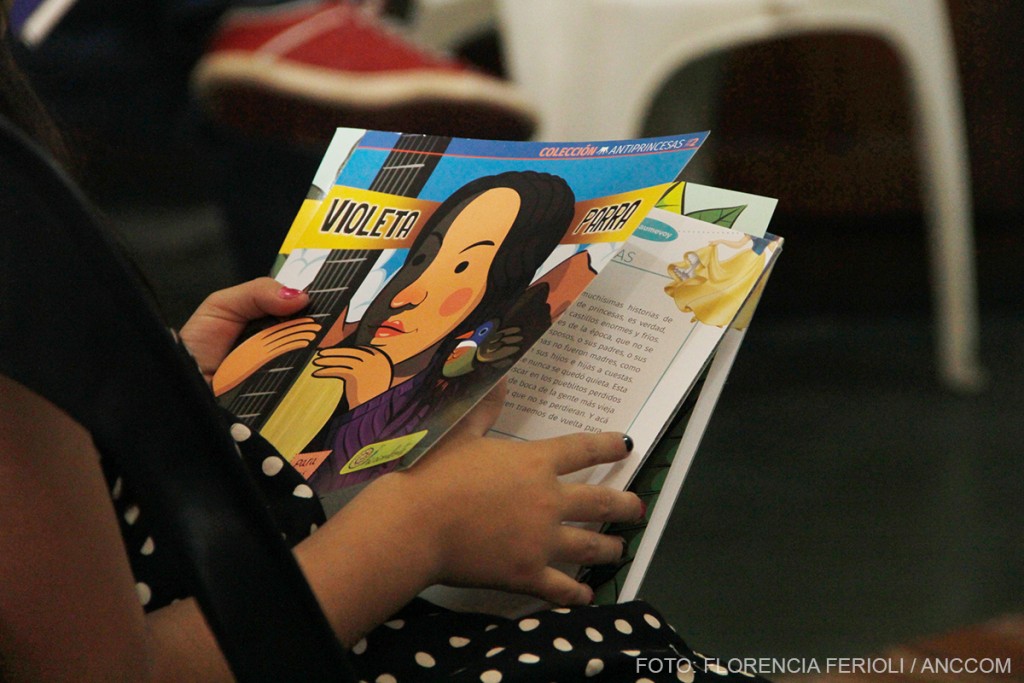

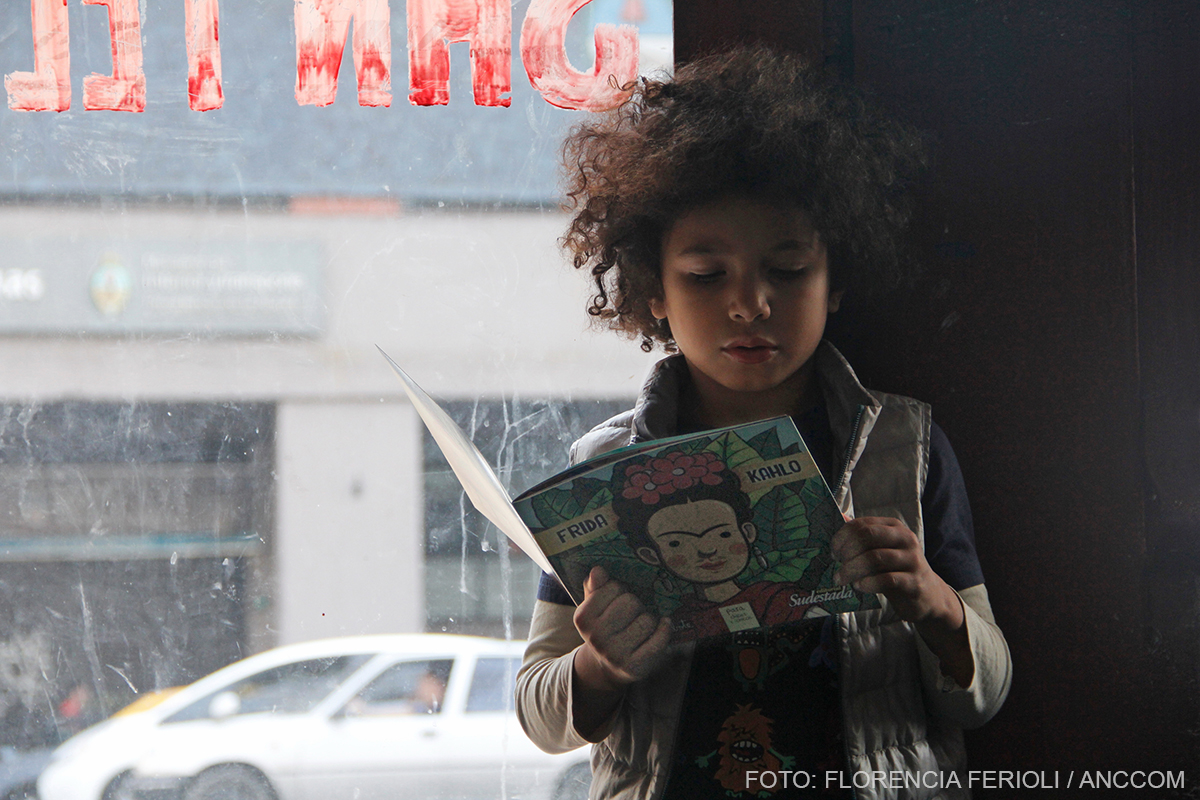

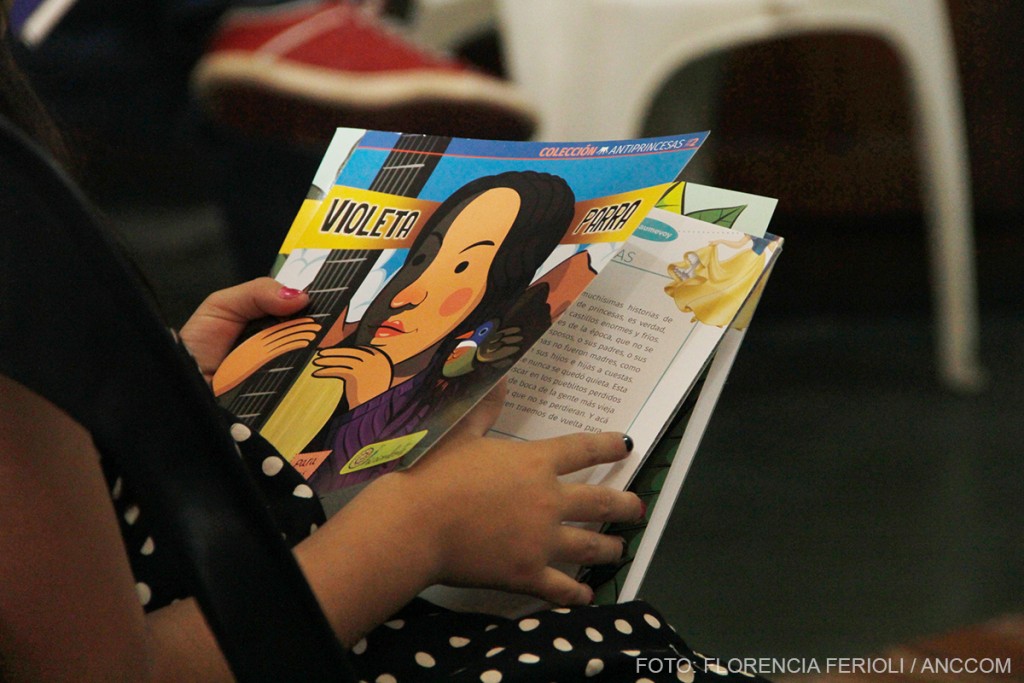

“Las Antiprincesas son mujeres de nuestro continente. Las princesas son europeas, lejanas, hablan de castillos, pero nuestro continente está poblado de mujeres que hacen otras cosas “, explicó Nadia Fink, autora junto al ilustrador Pitu Saá de los libros infantiles de la colección Antiprincesas. El sábado pasado, en la presentación de la serie en el Centro Cultural Severino di Giovanni, de San Telmo, amplió ante decenas de niños y niñas: “Queremos romper el estereotipo de esas mujeres estáticas y tan bien vestidas esperando que venga el príncipe a rescatarlas, a crearles una vida. Las antiprincesas se crearon a sí mismas”. Los primeros volúmenes de la colección, editada por Chirimbote y Sudestada, cuenta las historias de Frida Kahlo y Violeta Parra en un formato accesible para los más chicos. En la presentación, autora destacó que, ante el aluvión de imágenes importadas y estereotipos de princesas que reciben los niños -y sobre todo las niñas-, queda poco lugar para los personajes más cercanos culturalmente: “La historia deja un poco de lado a las figuras femeninas. Queremos descubrir esas historias y contárselas a los más pequeños, porque nuestras niñas son bastante diferentes a lo que quieren imponerles y queremos con estos relatos que se sientan más reflejadas”.

La autora Nadia Fink y el ilustrador Pitu Saá en la presentación de la colección de libros Antiprincesas.

Luego de unas breves palabras, Fink presentó al dúo musical integrado por Malena Frigoli y Diego Cueto quienes interpretaron canciones de Violeta Parra mientras Pitu, el ilustrador, dibujaba a la cantante chilena en un trípode, a la vista de todos. Frigoli, la voz del dúo musical, comentó antes de la interpretación de “Amigos tengo por cientos” por qué le resultó interesante la figura de la cantautora: “Salió del lugar de artista para ser una verdadera comunicadora. Cumplió la función del canto: recopilar y contar lo que sucede en otros lugares, dando lugar a voces silenciadas”. Mientras seguían sonando canciones, los anfitriones propusieron a chicos y grandes dibujar a una antiprincesa al compás de la música de Frigoli y Cueto. Según Nadia Fink, el dibujo colaborativo tiene como objetivo construir en conjunto otras miradas, otros paradigmas. Y es justamente esa visión la que caracteriza a la colección Antiprincesas: “Las princesas que vemos en tantos cuentos clásicos piensan en salvarse solas. En contraste, las Antiprincesas siempre están tejiendo redes, pensando colectivamente. En el caso de Frida, por ejemplo, estuvo en medio de la revolución mexicana, y en el caso de Violeta, promovió artistas nuevos, rescatando voces que volvían al pueblo”. La autora también explicó que tanto Frida Kahlo, “la princesa azteca”, como Violeta Parra, “la princesa nómade”, tienen en común haber dejado de lado el rol, relegado y sin importancia, que socialmente se les quería imponer. Se hicieron, en cambio, dueñas de sus propias vidas.  Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.

Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.  La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

Ago 26, 2015 | destacadas

“El genocidio es una práctica de tremenda materialidad, que a veces impide analizar cuál es su objetivo; que opera mucho más en el ámbito de lo simbólico que en el material y uno, preso de esa materialidad, a veces pierde de vista cuál es su real objetivo”, dijo el reconocido investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio (IAGS), y del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), Daniel Feierstein, en el marco de la tercera y última jornada del Congreso Internacional sobre Genocidios y Derechos Humanos.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA durante los días 20, 21 y 22 de agosto y contó con paneles que trataron sobre aspectos políticos, económicos, sociales, jurídicos y simbólicos de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Europa, África y Asia. La mesa Memoria Social de Procesos Genocidas y Reparación fue presentada por Khatchik Derghougassian, profesor en la Universidad de San Andrés (UDESA) y especialista en temas de seguridad internacional y Medio Oriente, quien se refirió a Feierstein como “uno de los promotores de esta ampliación del debate en torno del concepto de genocidio y al término de táctica social del genocidio”.

Feierstein, que presentó su trabajo Consecuencias políticas en la construcción de la memoria social de los procesos genocidas, evocó al autor del concepto de genocidio, considerándolo un visionario: “Raphael Lemkin, cuando definía cuál era la esencia de estos procesos como ‘la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y la imposición de la identidad nacional del opresor’, dejó clarísimo que el objetivo de un genocidio opera en el plano de lo simbólico, de la construcción de la identidad e imponer otro modo de construcción. El eje de ese proceso es la opresión”.

Asimismo, el investigador criticó la mirada biologicista del genocidio centrada en el aniquilamiento. “Ese es el medio, el instrumento, pero no es el fin”, aseguró y agregó: “El genocidio se zanja en la disputa por los procesos de construcción de la memoria, porque creo que en los modos hegemónicos en que se construye la memoria de la mayoría de los genocidios modernos -aún cuando se condena- se ratifica, se legitima la mirada del genocida”.

A dicha mirada, considerada por Feierstein como binaria, la definió como aquella que cree que la identidad se construye por exclusión y que busca en los genocidios, a través del terror, transformar las identidades de distintos pueblos, excluyendo algunas de sus partes de la noción de comunidad. “Lo que trato de plantear -explicó- es que no sólo se aniquila a esos cuerpos, a esos grupos, sino que se aniquila esa parte de la identidad del nosotros, aquellos que lo alemán o lo europeo tenía de judío y de gitano, aquello que lo otomano tenía de armenio o de griego”.

El profesor señaló que desde esa mirada binaria se puede ser una cosa o la otra, pero lo que no puede existir es la identidad plural y que para entender que las identidades son procesos dinámicos hay que confrontar con ese modo hegemónico de construcción de la memoria de los genocidios.

Para Feierstein es muy importante la discusión sobre cómo entendemos el pasado, cómo nos explicamos lo que había antes del terror y del aniquilamiento y cómo nos explicamos lo que quedó después, porque sirve para explicar quiénes somos. En este sentido, toma como ejemplo los casos emblemáticos que se discutieron a lo largo del Congreso: “En el caso del nazismo, esta mirada clásica, paradigmática de que los alemanes asesinaron a los judíos, -o en todo caso, si queremos ampliarlo, de que los europeos asesinaron a los judíos y a los gitanos- está diciendo implícitamente el mismo concepto que planteaba Hitler, que hay alemanes y hay judíos y que los alemanes no son judíos y que los judíos no son alemanes”.

A su vez explicó que en las comunidades judías de la diáspora se generaba un enorme problema para los judíos alemanes, pues debían negar una parte constitutiva de su identidad. “Tenían en su misma identidad al perpetrador y a la víctima -describe- porque esto era lo que existía en esa Alemania previa al nazismo, esto era lo que el nazismo quería destruir. Entonces, en algún sentido uno podría decir que el nazismo fue exitoso en términos de que logró convencer a los europeos de que los judíos no eran europeos y convencer a los judíos, de que los judíos no eran europeos”.

Daniel Feierstein en el Congreso Internacional sobre Genocidio: “Genocidio y Derechos Humanos – a cien años del Genocidio Armenio”. Fotos Gentileza Asociación Cultural Armenia

Feierstein evocó la forma en que un investigador turco abrió una conferencia: “Queridos compatriotas otomanos”, dijo hablándole a la comunidad armenia en Estados Unidos. Si bien la expresión resultaba violenta en ese contexto, era una manera de confrontar con el objetivo de los genocidas. La estrategia fue evidenciar que para construir una identidad moderna turca, existían sectores que no la podían integrar pese a que durante siglos hubiesen sido parte de esa comunidad. “Lo que estaba haciendo el investigador era tratar de decir: ´Al arrancarnos nuestro pedazo armenio han destruido a toda nuestra comunidad otomana, turca, nos han sacado un pedazo de identidad de nosotros”, advirtió Feierstein y agregó: “Para confrontar con ese objetivo se necesita confrontar con los modos en los que se construye la identidad. Como decía Lemkin, lo que busca un genocidio es destruir la identidad nacional de la comunidad en la cual éste se lleva a cabo, es la destrucción parcial del propio grupo nacional”.

El investigador manifestó que el genocidio se focaliza en determinadas fracciones de esa población para hacer desaparecer las marcas que no sólo se encuentran en los cuerpos que portan esa identidad: “Las marcas judías no estaban solamente en los biológicamente judíos, se pueden encontrar en toda la cultura europea; las marcas armenias no estaban solamente en los cuerpos armenios y el objetivo es excluir, a través del terror, a través de los cuerpos, toda esa construcción identitaria, todos esos elementos de identidad plural que dieron cuenta de la mayoría de las identidades del siglo XIX y XX”.

Feierstein expresó que la idea de pensar el genocidio como destrucción parcial del propio grupo nacional permite recuperar la noción de comunidad que incorpora la alteridad, articula lo diverso y posibilita enfrentarla con el objetivo del terror genocida: instalar la sospecha y la desconfianza entre distintos grupos de la comunidad. “Siempre el objetivo fue azuzar distintos nacionalismos que ven esa noción de comunidad e instalando un concepto de identidad en donde hay partes del nosotros que no pueden ser parte del nosotros.”.

Al llegar al final de su exposición Feierstein expresó: «Creo que si todos tratamos de pensar el pasado desde este presente, entendiendo que todos los grupos de una comunidad constituyen una parte inescindible del propio grupo nacional, podremos reflexionar en la destrucción del otro como la destrucción de una parte de nosotros”.

El Congreso organizado por la Comisión Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio y auspiciado por las Facultades de Derecho, de Filosofía y Letras de la UBA y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, llegó a su fin. A lo largo de los tres días participaron y expusieron en el Comité de Honor y en el Académico las siguientes personalidades: Eugenio Zaffaroni, León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Mónica Pinto, Pedro Mouratian, Daniel Rafecas, Claudio Avruj, Nora Cortiñas, Mehmet Dogan, Roberto Malkassian, Ignacio D’Asero, Santiago Libarona, Gabriel Sivinian, Mercedes Doumanian, Paula Galanzino, Mariángeles Pujol, Camila Miranda, Agustín Vannella, Patricia Alejandra Zipcioglu, entre otros.